–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Α –¥–Μ―è –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

30.11.201308:5030.11.2013 08:50:38

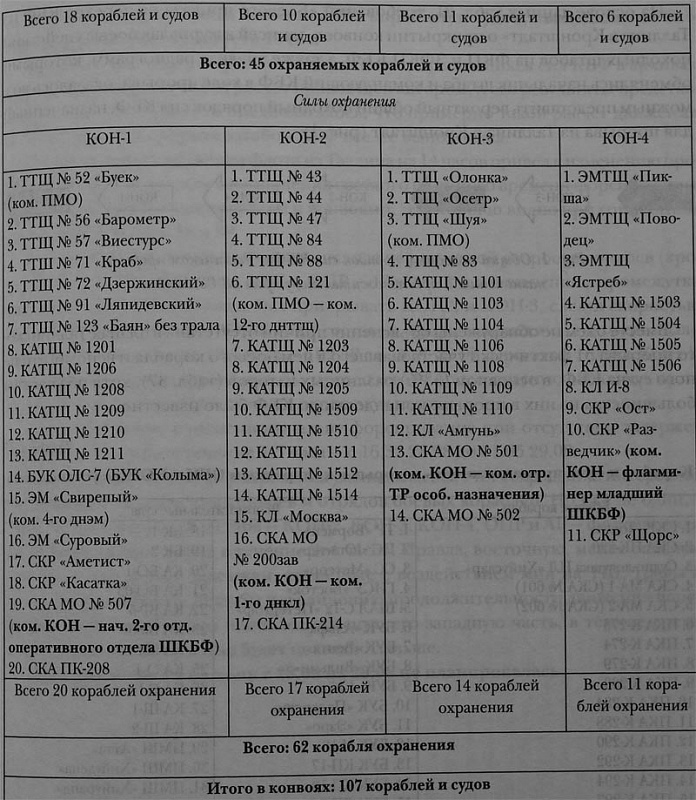

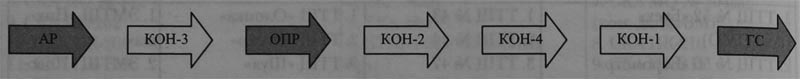

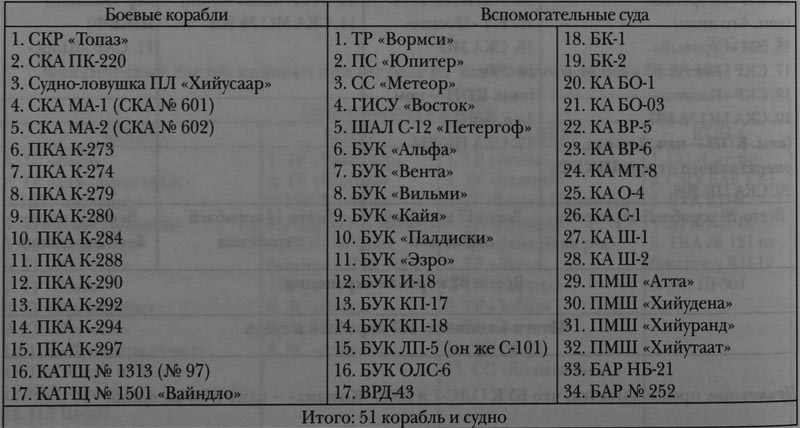

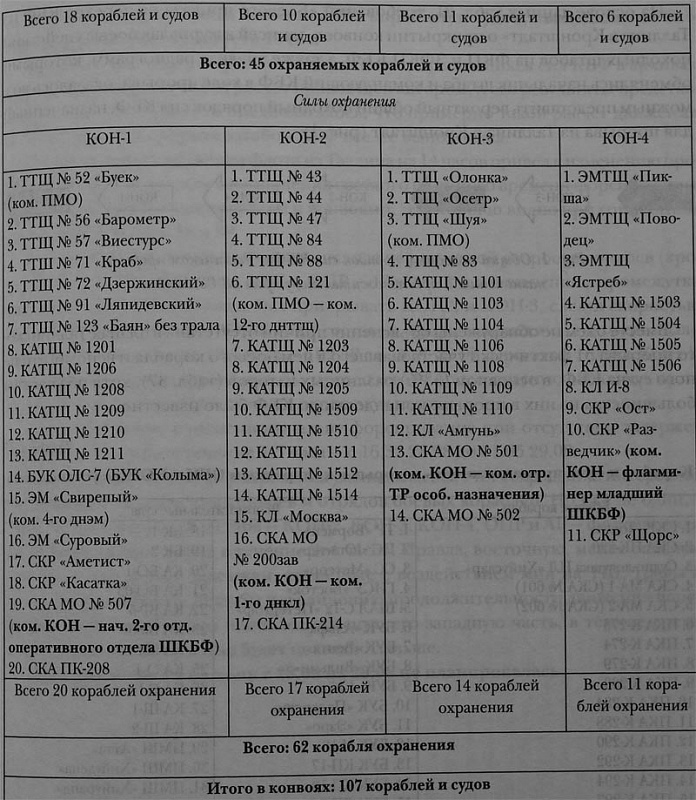

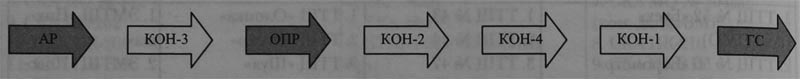

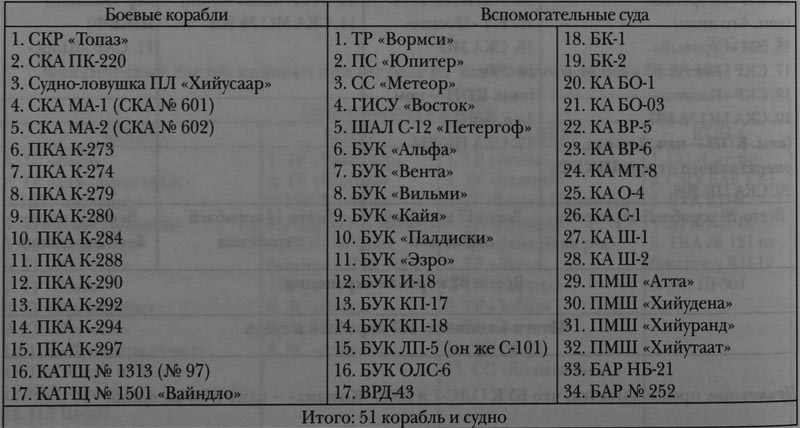

–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 38. –£–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―² –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α  –£ ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―΄ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä―΄: βÄî ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù-1, 2, 3 βÄî 5,5 ―É–Ζ–Μ–Α, –ö–û–ù-4 βÄî 4,5 ―É–Ζ–Μ–Α, –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄî 13 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ (–Ω―Ä–Η –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β βÄî 5,5 ―É–Ζ–Μ.), –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –±–Β–Ζ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ; βÄî –¥–Μ–Η–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ –ö–û–ù-1 - 33 –Κ–Α–±, –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 - –Ω–Ψ 26 –Κ–Α–±, –™–Γ - 36 –Κ–Α–±, –û–ü–† - 19 –Κ–Α–±, –ê–† - 11 –Κ–Α–±; βÄî ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 βÄî 55 –Κ–Α–±, –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –ö–û–ù-2 –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –û–ü–† βÄî 5 –Κ–Α–±; –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –û–ü–† –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –ö–û–ù-3 βÄî ―²–Α–Κ–Ε–Β 5 –Κ–Α–±; βÄî –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―¹ ―²―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è 10 –Φ–Η–Μ―¨ –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –ö–û–ù –¥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –Η―Ö –û–ë–ö; –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –û–ë–ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –ö–û–ù –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –ö–û–ù –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è: –¥–Μ―è –™–Γ –Η –ê–† βÄî –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, –¥–Μ―è –û–ü–† βÄî –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –û–ë–ö –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –ö–û–ù –¥–Ψ 25 –Φ–Η–Μ―¨; βÄî –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –ö–û–ù ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―é―â–Η–Φ―¹―è –Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―â–Β–≥–Ψ –û–ë–ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –ö–û–ù –Η –¥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –û–ë–ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –ö–û–ù –Η–Μ–Η –Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―â–Η–Φ –û–ë–ö –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Β–≥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Α ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η; βÄî –Ψ―²―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ψ―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α βÄî –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Β–Ι ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω-–Ψ–≤–Ψ–≤ –Γ―É―É―Ä―É–Ω–Η –Η –£–Η–Ι–Φ―¹–Η. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 39. –û―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β (―Ä=60¬Α IV, >.=25030' –ï (1941 –≥., –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β βÄî 3-–Ι ―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―è―¹) –≥) –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ψ―² –Α―²–Α–Κ –ù–ö –Η –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≥) –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ψ―² –Α―²–Α–Κ –ù–ö –Η –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–£–≤–Η–¥―É ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ¬Ϊ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Η–Ϋ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –ü–£–û, –ü–€–û –Η –ü–¦–û. –£ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Η―Ö –≤–Η–¥–Ψ–≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α ―¹–Η–Μ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –û–ë–ö –Η –ö–û–ù, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²–Β―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Α–±–Μ. 35, 36 –Η 37. –£ ―²―Ä–Η –û–ë–ö –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η 19 –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η 48 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―². –Β. –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 2,5 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –£ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –ö–û–ù –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η 45 –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η 62 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―². –Β. –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 1,4 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ―Ä–Β–¥–Η 51 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Ϋ–Β ―É―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Μ–Η―à―¨ –Ω―è―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η –Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (―²―Ä–Η –Η–Φ–Β–Μ–Η 45-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η―è, –Α –¥–≤–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η–Φ–Β―²―¨ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ―΄ –Η–Μ–Η –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ―΄ –®―É–Μ―¨―Ü–Α), –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ 0,1 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è (―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Η―Ö ¬Ϊ–Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö¬Μ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Η ―¹–Η–Μ –Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Β–Ι–¥–Ψ–≤―΄―Ö –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―à―Ö―É–Ϋ –Η –±–Α―Ä–Ε). –ù–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β―É―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –ü–¦ –¥–Μ―è –£–Γ–Θ –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι, ―΅–Β–Φ –¥–Μ―è –ö–†–¦ –Η–Μ–Η –≠–€, –Ϋ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―²―Ä–Β―Ö –û–ë–ö ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η 18 –Γ–ö–ê ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–û¬Μ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Η –ö–û–ù, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, - –≤―¹–Β–≥–Ψ ―à–Β―¹―²―¨ –Γ–ö–ê ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–û¬Μ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –ö–ü –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –ö–û–ù. –û –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, 25-–≥–Ψ, –Γ–ö–ê ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–û¬Μ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–±―΄–Μ–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–ë–Λ –Ϋ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ―¹―è. –≠―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –ê –≤–Β–¥―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Γ–ö–ê ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–û¬Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –±―΄―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤! –û ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―¹–Η–Μ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù –Η –û–ë–ö ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –ü–£–û, –ü–€–û –Η –ü–¦–û –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –ü–£–û –¦–î –Η–Μ–Η –≠–€ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –™–Γ –Η –û–ü–† ―¹ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–ö–† –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–û–ù (―²–Α–±–Μ. 68) –Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –ü–€–û –Ω―è―²–Η –ë–Δ–© –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö βÄî ―à–Β―¹―²–Η –Δ–Δ–© –≤ ―²–Β―Ö –Ε–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ (―²–Α–±–Μ. 43 –Η 44). –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –≤–Η–¥–Α―Ö –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–Α–Φ–Η―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –û–ë–ö: –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Η –Ω―è―²–Η –≠–€ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –û–ü–† –Η –ê–†. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ 30 –ö–ê–Δ–© –Η –≠–€–Δ–© –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è―Ö –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Ε–Β –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –ü–€–û, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η ―É―΅–Β―¹―²―¨ –Η ―ç―²–Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η–Β –≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ü–€–û, –ü–£–û –Η –ü–¦–û –Φ–Β–Ε–¥―É –û–ë–ö –Η –ö–û–ù –±―É–¥–Β―² –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β. –≠―²–Ψ―² –Κ―Ä–Α―²–Κ–Η–Ι –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―É―è―¹–Ϋ–Η–Μ –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―é –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Α ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α–¥–Α―΅ βÄî –Ω–Β―Ä–Β–±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² βÄî –Η –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù ¬Ϊ–Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –±–Β―¹―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –≤ –Μ―é–¥―è―Ö –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η¬Μ. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ –¥–Α–Μ–Β–Β. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―à–Β, –Ω―Ä–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –û–ë–ö –Η –ö–û–ù –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ –ö–ë–Λ –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –¥–≤―É–Φ―è ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ―²―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –ö–ë–Λ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ―΄–Β –Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β, –Ψ ―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² ―Ä–Β―΅―¨ –¥–Α–Μ–Β–Β. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Η –ü–¦ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –™–Γ, –û–ü–† –Η –ö–û–ù-1. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –û–ë–ö, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η–Φ–Β–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Β–Ϋ―¨―à―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –ë–Δ–© ―¹ –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε –Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Η –Α–≤–Η–Α–±–Ψ–Φ–± –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ö–û–ù-1. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η (–™―Ä–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ü.–î –Γ–Ψ–Μ―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, 1979), –Η–Μ–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Β―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 205], –Η–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Η―Ö –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –±–Β–Ζ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η [–±–Η–±–Μ. ⳕ 29]. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ –Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ ¬Ϊ–£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι¬Μ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è 1940 –≥. (–Ω―Ä–Η–Μ. 10, ―¹―². 183, –Ω. 2): ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ [–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è] ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―é―â–Η–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―²―è―Ö –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ; –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Η–Μ–Η ―É–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Β; –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι; –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η¬Μ. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Α –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι. –ü–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –°–€–ë. –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Φ–Ψ–≥ –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―É―é –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―é. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£ ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è –≤―΄―à–Β ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Μ–Η―à―¨ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –™–Γ –Η –û–ü–† –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –ö–û–ù (–ê–† ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –¥–Μ―è –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ). –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Η–Μ–Η ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―â–Η―Ö, –Ψ―² –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η, –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ö –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –¥–Α–Ϋ―΄ ―É―¹―²–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –û–¦–Γ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Μ―è –±–Ψ―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β. –ü―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η–Ζ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι. –£–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –û–¦–Γ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ –ö–û–ù –Ψ―² –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―² –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ, –Α –≤ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –ö–ë–Λ¬Μ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ –Ϋ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è. –ù–Β―² –≤ –Ϋ–Β–Φ –Η ―¹―¹―΄–Μ–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É...¬Μ, –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –ö–ë–Λ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Α –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Α –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –ö–û–ù –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―¨ –û–ë–ö –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ –ù–€–û-40: ¬Ϊ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―²―è―Ö –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Φ¬Μ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –≤―΄–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ –û–ë–ö. –£ –Ψ–±–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –ê–†, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ...¬Μ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –ö–û–ù-3 ―¹ ―²―΄–Μ–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ –±―΄ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―¹ ―²―΄–Μ–Α –≤―¹–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Η, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –ö–û–ù-3. –Δ–Α–±–Μ. 38, –Κ–Α―Ä―²–Α-―¹―Ö–Β–Φ–Α 2 –Η ―Ä–Η―¹. 1 –¥–Α―é―² –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –û–ë–ö –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω―Ä–Η –Η―Ö –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ–Β –Η–Μ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Α―Ö –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ...¬Μ. –ü―Ä–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ ―²–Α–±–Μ. 38 ―Ä–Α―¹―΅–Β―²―΄, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –ö–û–ù-1 –Η –ö–û–ù-2 –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ψ―² –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –¥–Ψ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥: 1) –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –ö–û–ù-1 –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Ϋ–Η ―¹ ―²―΄–Μ–Α, –Ϋ–Η ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α; 2) –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –ö–û–ù-2 ―¹ ―²―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Β–≥–Ψ –Κ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ―É –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –Η –Φ. –ü―É―Ä–Η–Κ–Α―Ä–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –¥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ―É –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ; 3) –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –ö–û–ù-1 –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Φ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –Η –Φ. –ü―É―Ä–Η–Κ–Α―Ä–Η, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ―É –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ; 4) –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –ö–û–ù-2 ―¹ ―²―΄–Μ–Α ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Ψ–Φ –Ψ. –ö–Β―Ä–Η –Η –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –°–€–ë, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –¥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –Κ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ―É –Φ. –ü―É―Ä–Η–Κ–Α―Ä–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –ö–û–ù-1 –Η –ö–û–ù-2 –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α. –û―²―Ä―è–¥ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ψ―² –Ψ. –ö–Β―Ä–Η –¥–Ψ –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ: 5) –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 ―¹ ―²―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Β –Η―Ö –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –°–€–ë, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ (–Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨) –Η―Ö –Ψ―² –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –°–€–ë –¥–Ψ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Α –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β; 6) –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 ―¹ ―²―΄–Μ–Α ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α ―¹―ä–Β–Φ–Κ–Η ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ (–Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨) –Ψ―² –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –°–€–ë –¥–Ψ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Α –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―²–Ψ –û–ü–† –Φ–Ψ–≥ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –Ω–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É. –ê―Ä―¨–Β―Ä–≥–Α―Ä–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –ö–û–ù-3 ―¹ ―²―΄–Μ–Α, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É, ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α–Φ, –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹ ―²―΄–Μ–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

30.11.201308:5030.11.2013 08:50:38

0

29.11.201310:2329.11.2013 10:23:46

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤¬Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―¹–Η–Μ –Η―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –Μ–Η―à―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –û–¦–Γ βÄî –≠–€ ¬Ϊ–Γ–≤–Η―Ä–Β–Ω―΄–Ι¬Μ (–ö–û–ù-1), –Α –≤ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Η–Ζ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü―΄ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –™–Γ, –û–ü–† –Η –ê–† ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―² –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β βÄî –Ψ―Ä–¥–Β―Ä–Β β³• 29. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ: 1) –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –û–ë–ö –Η –ö–û–ù ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η–Μ–Η 2) ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –û–ë–ö –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –ö–û–ù. –ù–Α ―ç―²―É –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥―è―² ―²–Α–Κ–Ε–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Ϋ–Β―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –ö–ë–Λ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ψ―² 24.08 (―²–Α–±–Μ. 15), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β ―¹―Ö–Β–Φ –Ψ―Ä–¥–Β―Ä–Α ⳕ 29, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –™–Γ –Η –û–ü–† –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β (―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –™–Γ –¥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –û–ü–† βÄî 25 –Κ–Α–±). –ù–Ψ –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹―Ö–Β–Φ –Ψ―Ä–¥–Β―Ä–Α ⳕ 29 –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ϋ–Β―² –ê–†. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β―Ä β³• 29 –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ –Β―â–Β –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―é―â–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ 3-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ (–≠–€ ―²–Η–Ω–Α "–ù–Ψ–≤–Η–Κ¬Μ) –Η –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι (–Γ–ö–† ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ). –ù–Ψ ―ç―²–Η –≠–€ –Η –Γ–ö–† –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Η –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –≤ –ê–†. ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ, ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤―΄―à–Β, –≤–Ϋ–Β―¹ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤: ¬Ϊ–™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–Μ–Α–Φ - –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ―² –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –¥–Ψ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤. –û―²―Ä―è–¥―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è - –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ―² –Ψ. –ö―ç―Ä–Η –¥–Ψ –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤. –ê―Ä―¨–Β―Ä–≥–Α―Ä–¥―É - –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ –Δ–† –Δ–† ―¹ ―²―΄–Μ–Α¬Μ. –£ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –û–¦–Γ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –û–¦–Γ, –Α –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ 24.08 –±―΄–Μ–Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –Ψ–±–Α –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α –Η –≤―¹–Β ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –ö–ë–Λ, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Η –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 693]. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ψ―² –Ψ–≥–Ϋ―è ―é–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η (–±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι) –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Ω―É―²–Β–Φ –Β–Β (–Η―Ö) –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι –¥―΄–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β―¹. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Η―Ä–Β. –ù–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ψ―² –Ψ–≥–Ϋ―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α, –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –°–€–ë ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –™–Γ –Η –û–ü–† –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Η –ê–†. –ù–Α ―ç―²―É –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η―² ―²–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ ―à―²–Α–± –ö–ë–Λ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η 25¬Α15' –Η 25¬Α40', ―².–Β. –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –°–€–ë. –Γ―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –°–€–ë –Φ–Η–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –™–Γ –Η –û–ü–†, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α, ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Φ–Η–Ϋ –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Μ–Η –±―΄ ―ç―²–Η–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –û–ë–ö, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ...¬Μ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –≤ ―²–Α–±–Μ. 35. –£ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤¬Μ –≤―¹–Β –Δ–† –Η –£–Γ–Θ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Β ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―Ü, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –£–Γ–Θ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–≤―à–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥―Ä―É–Ζ―΄, –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Η―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ; –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―é –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α (―²–Α–±–Μ. 21). –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Δ–Δ–© –Η –Γ–ö–ê, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –≤–≤–Β–Μ –¥–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è 10 –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι: –≤ –ö–û–ù-1 βÄî –¥–≤–Α –≠–€ –Η –¥–≤–Α –Γ–ö–†, –≤ –ö–û–ù-2 βÄî –ö–¦, –≤ –ö–û–ù-3 - –ö–¦, –≤ –ö–û–ù-4 - –ö–¦ –Η ―²―Ä–Η –Γ–ö–† (–≤―¹–Β –Γ–ö–† –Η–Ζ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η: –ö–û–ù-1 βÄî 5-5 1/2 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Η–Φ–Β―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η 2 ―É–Ζ–Μ–Α; –ö–û–ù-2 βÄî 6 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ü–Ψ –ö–û–ù-3 –Η –ö–û–ù-4 –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β―², –Ϋ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Α―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –ö–¦ –‰-8 –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ―²–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Η–Φ–Β―²―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β 4,5 ―É–Ζ–Μ–Α. –ö–Α–Κ –≤―΄―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è (―²–Α–±–Μ. 36) –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α (―²–Α–±–Μ. 21). –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 35. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α 28.08.1941–≥.  –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 36. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α 28.08.1941 –≥. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 36. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α 28.08.1941 –≥.  –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –ë–Θ–ö –û–¦–Γ-7 –Η –ë–Θ–ö ¬Ϊ–ö–Ψ–Μ―΄–Φ–Α¬Μ - –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Ε–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Α–±–Μ. 21, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ –Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Β–Ι –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Α–±–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Λ–ö–ü –Η –½–Λ–ö–ü –ö–ë–Λ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² (―Ä–Η―¹. 1).  –†–Η―¹. 1. –û–±―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É―²―Ä–Ψ–Φ 28.08.1941 –≥. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α 51 ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Φ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α –ö–ë–Λ, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ (53%) ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ (―²–Α–±–Μ. 37), ―Ö–Ψ―²―è –Ψ–± ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –ö–ë–Λ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 37. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ –û–ë–ö –Η –ö–û–ù –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α [–±–Η–±–Μ. 288], –Ϋ–Β―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹―É–¥–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –¥–Μ―è –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² (―²–Α–±–Μ. 16), –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α―Ä–Ε–Η –ù–ë-21. –ü–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –≤―¹–Β –Ε–Β –±―΄–Μ–Α –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―΄ –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Η―Ö ―¹―É–¥–Α–Φ–Η. –£―¹–Β–≥–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄―è–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ 225 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –≤―΄―à–Β–¥―à–Η―Ö –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² 28 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ö –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ ―²–Α–±–Μ. 38. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―² –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù –Η –û–ë–ö –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β ―à―²–Α–±–Ψ–Φ –ö–ë–Λ –≤―¹–Β –Ε–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ―¹―è. –ü–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α 14 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Κ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–≥–Ψ –Η ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–€–ë –Ψ―²―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ–Η. –≠―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Η ―²–Α–±–Μ. 38 –Η 39. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ (–Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –ö–û–ù-4) –Η –ê–† βÄî 5,5 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –Α –™–Γ –Η –û–ü–† - 13 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ (–Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Κ–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –û–ü–† –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3, ―¹–Μ–Β–¥―É―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é 5,5 ―É–Ζ–Μ–Α), ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –°–€–ë –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 12,5 ―΅–Α―¹–Α βÄî ―¹ 02.32 –¥–Ψ 15.05 28.08. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ö–û–ù-1, –≤―΄―à–Β–¥―à–Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –±–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤.  –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ 1 –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –™–Θ –£–€–Λ βÄî ―³–Μ–Α–≥―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è ⳕ 1 –°.–ü.–ö–Ψ–≤–Β–Μ―¨ –ü–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Β–Κ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 8,5 ―΅–Α―¹–Α βÄî ―¹ 16.32 28.08 –¥–Ψ 01.05 29.08. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ù–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ, –Α –Ω―è―²―¨ –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ βÄî –ö–û–ù-2, –ö–û–ù-3, –ö–û–ù-4, –û–ü–† –Η –ê–† βÄî ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±―΄ –°–€–ë –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 2-4 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é, –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨. –ù–Ψ –Μ―é–±―΄–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Α –Δ–©, ―²―Ä–Α–Μ―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –≤–Β–Μ–Η –±―΄ –Κ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –°–€–ë, –≤ ―²–Ψ―² ―΅–Η―¹–Μ–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨, –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ. –ß―²–Ψ –Η ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –·–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹ 28.08 –Ϋ–Α 29.08 –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

29.11.201310:2329.11.2013 10:23:46

0

28.11.201310:4228.11.2013 10:42:55

–£ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ-–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Κ–Α–¥―΄, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι 310-–Μ–Β―²–Η―é –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Η 70-–Μ–Β―²–Η―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, 29 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –±–Α–Μ ¬Ϊ–£–Η–≤–Α―², –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―É!¬Μ. –ë–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –≤ –Α–Κ―²–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Α–¥―Ä–Β―¹―É: 12-―è –Μ–Η–Ϋ–Η―è –£–û, –¥. 1, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤ 16.00 (–≤―Ö–Ψ–¥ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Μ―É–±). –ë–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Κ–Α–¥–Β―², ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –ë–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―³–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è¬Μ –Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Φ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –™―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α, –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Λ. –ï―â–Β ―¹ –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –±–Α–Μ―΄ –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Β –±–Α–Μ―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–±―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ–Η –≤ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α βÄ™ –ö–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –±–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Α―Ä―²–Η―¹―²―΄ –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç―¹―²―Ä–Α–¥―΄. –ù–Α –±–Α–Μ―É –Ζ–≤―É―΅–Η―² ¬Ϊ–Ε–Η–≤–Α―è¬Μ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä-–Κ–Μ–Α―¹―¹―΄. –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –±–Α–Μ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―É―΅–Α―â–Η–Β―¹―è –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Κ–Α–¥–Β―²–Α–Φ–Η. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –Ε–Η–≤―É―é ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι –±–Β–Ζ–Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Η –Κ–Α–¥–Β―², –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê.–û. –™―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–≤ ¬Ϊ18 ¬Μ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α  –î–Η–¥―΄–Κ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ +7911-925-4069

28.11.201310:4228.11.2013 10:42:55

0

28.11.201310:0128.11.2013 10:01:12

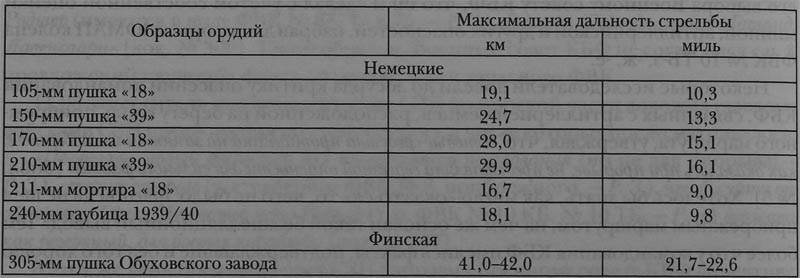

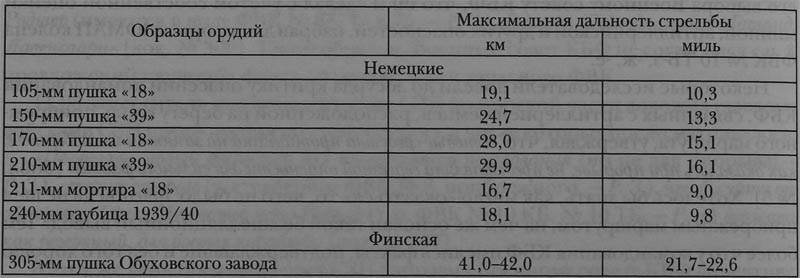

–ù–Α–¥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ―è―¹―¨ –Ψ–± ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Ψ―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ ―É–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Η–Ζ –≤–Η–¥―É –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Α ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –€―è–Κ–Η–Μ―É–Ψ―²–Ψ –Η –ö―É–Ι–≤–Α―¹–Α–Α―Ä–Η, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –ù–Ψ –Κ 28.08 –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö –Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―É―é ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ –Η –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Α –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Ϋ–Α ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―é –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –≠―²–Ψ –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Β–≥–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Η–Ζ–±―Ä–Α–≤ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –°–€–ê–ü –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –Λ–£–öⳕ 10 –Δ–ë-–Ζ, -–Ε, -–Β. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Η –¥–Ψ –Α–±―¹―É―Ä–¥–Α –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ―É –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–Φ –Η–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α¬Μ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 5]. –Ξ–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è¬Μ ―²–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ: ―³–Μ–Ψ―² –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Β ―à–Β–Μ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―΅–Β–Φ –Ε–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Α–Ω–Β–Μ–Μ―è―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–≤–Ψ–¥? –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ ―³–Α–Κ―²―΄, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η: 7-9.08 –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –ö―É–Ϋ–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ―΄ –ö–¦ ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ, ¬Ϊ–ê–Φ–≥―É–Ϋ―¨¬Μ, –‰-8, –Δ–† ¬Ϊ–ë–Α–Μ―Ö–Α―à¬Μ, ¬Ϊ–Δ–Ψ–±–Ψ–Μ¬Μ, ¬Ϊ–≠–≤–Α–Μ―¨–¥¬Μ –Η ¬Ϊ–î–Α―É–≥–Α–≤–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄, ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ψ―² ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Ι―²–Η ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α; ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Η ―²–Α–Φ –Ε–Β, ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―è―¹―¨ –Ψ―² –Ψ–≥–Ϋ―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η ¬Ϊ–Γ–Κ–Α―²¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Φ–Β–Μ―΄–Ι¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1271, –±–Η–±–Μ. ⳕ 288]; 17.08 ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –ü―É―Ä–Η–Κ–Α―Ä–Η –±―΄–Μ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Γ–ö–ê –ü–ö-231; 18, 24, 25 –Η 26.08 ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η, ―à–Β–¥―à–Η–Β –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―É –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Β; 24.08 –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Α―è 8-–¥―é–Ι–Φ–Ψ–≤–Α―è (210-–Φ–Φ) –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Α, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ ―¹ –Φ―΄―¹–Α –‰―Ö–Α―¹–Α–Μ―É, –Ϋ–Α―à―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―É―é –±–Α―²–Α―Ä–Β―é ⳕ 186, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –£–Η–Ι–Φ―¹–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –†–Α–Ϋ–¥–≤–Β―Ä–Β [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1269];  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç–Φ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι¬Μ –ê.–ù.–ë–Α–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ 25-28.08 –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ, –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ―Ä―΄–Ι¬Μ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Η –≤ –≥–Α–≤–Α–Ϋ―è―Ö –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–·–Α–Ϋ –Δ–Β–Α―ĬΜ, –ü–€–® ¬Ϊ–Δ–Η–Η―Ä¬Μ –Η –Ω–Μ–Α–≤―É―΅–Η–Ι –¥–Ψ–Κ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 288]. –≠―²–Ψ βÄî ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―³–Α–Κ―²―΄. –ê –Κ–Α–Κ–Η–Β ―³–Α–Κ―²―΄ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Α–Φ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–Β―¹―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ¬Ϊ–Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ? –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β: –Β―â–Β 5.08 –¦ 941 –≥. –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ: ¬Ϊ–î–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Α―Ä–Φ–Η–Ι (¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ. βÄî –†. 3.) –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è 10 ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 150-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 210-–Φ–Φ –Φ–Ψ―Ä―²–Η―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ (–Ψ―Ä―É–¥–Η―è ¬Ϊ–ö-3¬Μ). –î–Μ―è ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤: –¥–≤–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α 100-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –≥–Α―É–±–Η―Ü, –¥–≤–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―²–Η―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 150-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 210-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1264,1]. –‰–Ζ ―¹–Μ–Ψ–≤ ¬Ϊ–¥–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹―è ―ç―²–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―è –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―². –Β. –¥–Μ―è –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ –Κ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―é –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 34. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η: [–±–Η–±–Μ. ⳕ 216, 246, 296, 297]. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹ –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–≤ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Α –Ϋ–Α –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è―Ö (―²–Α–±–Μ. 34). –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Β ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ 105-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α 14 –Κ–Φ (7,6 –Φ–Η–Μ–Η), –Α 170-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ βÄî 20 –Κ–Φ (10,7 –Φ–Η–Μ–Η), –Η –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β. –ü―Ä–Η –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ –Ψ―² –≤―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω-–Ψ–≤–Ψ–Φ –£–Η–Ι–Φ―¹–Η –Η –Ψ. –ü―Ä–Α–Ϋ–≥–Μ–Η –¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –ü―É―Ä–Η–Κ–Α―Ä–Η–Ϋ–Β―ç–Φ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Η ―¹―É–¥–Α–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤ ―É–Ω–Ψ―Ä, ―¹ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è 30-40 –Κ–Α–± (5,5-7,2 –Κ–Φ). –ë–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Β―¹―²–Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 13 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Η―Ö (–Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Β–Κ) –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é 5-6 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –Γ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ –Λ–£–ö ⳕ 13 –Δ–ë –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω―Ä–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ –±―΄ ―΅―Ä–Β–≤–Α―² –Α–≤–Α―Ä–Η―è–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Α –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥―΄–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Β―¹–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –≤ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β¬Μ. –ê ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –±―΄ –¥―΄–Φ–Α –¥–Μ―è 13-―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è? –ö–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Η–Φ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ.  –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Η–Φ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –ü.–‰.–™–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –ê ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 48-–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η –Ψ―² –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α –¥–Ψ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α 26¬Α? –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –≤―¹–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η (–ö–†–¦, –¦–î, –≠–€, –ö–¦, –Γ–ö–† ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ¬Μ) –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Η–≤ –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–¥–≤―É―Ö –Δ–† –Η–Μ–Η –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –£–Γ–Θ ―¹ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ –Μ–Η―à–Η–Μ–Ψ –±―΄ ―ç―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ―΄-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Η. –Δ–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ψ―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Η –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö. –ê ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―É–≤–Η–¥–Η–Φ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–½–ù –Ω–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―è–¥―Ä–Α –ö–ë–Λ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨ –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Β–≥–Ψ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è. –ù–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Η–Φ–Β–Μ–Ψ, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Η–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Α–≤–Α―Ä–Η–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ, –≤–Ζ―è―²–Η–Β –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä –Ω–Ψ–¥ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, –Μ–Η–±–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Β ―Ö–Ψ–¥ –≤ ―É–Ζ–Κ–Ψ―¹―²–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―²―¨ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―à–Β–¥―à–Η―Ö ―¹–Ζ–Α–¥–Η. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ψ―² –≥–Η–±–Β–Μ–Η, –±―É–¥―É―² –≤―΄–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Φ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―Ö –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–¥–Α―΅–Β –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ. –£–Β–¥―¨ ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Ζ―²–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Μ―é–¥–Β–Ι, –≤―΄―¹–Α–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Ι –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Η–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –±―΄–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Α―Ö, –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ 2004 –≥.: ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―², –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α - –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι. –û–Ϋ–Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―É –Η–Μ–Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―É –Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η¬Μ, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ, ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α¬Μ. ¬Ϊ–ù―É –Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β, - –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α–Μ ―è, - ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Η–Μ ―ç―²–Η–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α, ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ, –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ¬Μ. –£–Β–¥―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Μ–Η ―É–Ε–Β –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Β. –ù–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ–Α―è ¬Ϊ–Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Α¬Μ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Η –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α. ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–¥―²–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―É –Ε–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ–Α –¥–Μ―è –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η¬Μ, - –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η –±―΄ –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ–Η (–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―²–Β –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β). –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ϋ–Β –±–Β–Ζ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ ―É ―é–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α, ―΅―²–Ψ ―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É. –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―à–Β–Μ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Α ―Ü–Β–Μ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Α–¥―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ù–Β –Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Η–≤–Α―è―¹―¨ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ ―²–Β―Ö –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―è –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ―² ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö (―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Κ–Α―Ä―²–Α–Φ–Η –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö), –≤–Ζ–≤–Β―à–Η–≤–Α―è –≤―¹–Β ¬Ϊ–Ζ–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤¬Μ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 1]. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ ¬Ϊ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö¬Μ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α―Ö –Η–Μ–Η –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ 7-10 –Φ–Η–Μ―è―Ö ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–ë–Λ –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―É–Φ–Ψ–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü –°–€–ë –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ, ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―é―â–Β (–Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―²–Β―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι) ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨ (―É–±–Β–Ε–¥–Α―è –Ϋ–Α―¹, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η―Ö), ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–±―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α 7-10 –Φ–Η–Μ―¨ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α–Φ ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²―É –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –≤ 10 –Φ–Η–Μ―è―Ö ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―Ä―è–¥ –±–Α–Ϋ–Ψ–Κ (–Φ–Β–Μ–Β–Ι), –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ö–Α–Μ―¨–±–Ψ–¥–Α–≥―Ä―É–Ϋ–¥, ―¹ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―é―â–Η–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―É–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² –Η–Ζ –≤–Η–¥―É –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –ö–ë–Λ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–Μ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –°–€–ë, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –°–€–ê–ü! –ù–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Η–Φ–Β–Μ–Η ―Ü–Β–Μ―¨―é ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ, –Α –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ―É βÄî―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Β―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α. –ê ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–±–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –€―è–Κ–Η–Μ―É–Ψ―²–Ψ –Η –ö―É–Ι–≤–Α―¹–Α–Α―Ä–Η ―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Μ–Η―à–Η―²―¨ ―³–Μ–Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η–¥―²–Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –°–€–ë (–Κ―¹―²–Α―²–Η, –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β―è ―¹ –Ψ. –ö―É–Ι–≤–Α―¹–Α–Α―Ä–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―É –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Α, –Ζ–Α―²–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –£–€–ë –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –±–Β–Ζ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Μ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–≤―à–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É¬Μ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É). –û –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –Η ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Ϋ–Α –Ψ. –€―è–Κ–Η–Μ―É–Ψ―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Δ.–ö–Α–Μ–Μ–Η–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ―²―΅–Β―²–Β: ¬Ϊ–†–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ―é―â―É―é ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–¥–Η―²―¨ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ (–Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Β –Η–Φ –Ζ–Α –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ. - –†.3.) –Η–¥―²–Η –±–Μ–Η–Ε–Β –Η–Μ–Η –Κ ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è ―²–Α–Φ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι... –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ψ―² –°–Φ–Η–Ϋ–¥―΄ –Κ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 1272]. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―², ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―É –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ζ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ 54¬Α –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―², –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β–≥–Α–≤―à–Η–Ι –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α–Φ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β –Η ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α 7 –Φ–Η–Μ―¨, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ 77¬Α –Η ―à–Β–Μ –Η–Φ –¥–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η 60¬Α, –Α –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η –Κ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –¥–Ψ―¹―è–≥–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω―è―²–Η –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α 305 –Φ–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η 34 –Φ–Η–Μ―¨ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α, ―².–Β. –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ (―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ι –¥–Μ–Η–Ϋ―΄ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤). –ü–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ ―ç―²–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–Φ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –¥―΄–Φ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Β―¹–Α–Φ–Η –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ 15-20 –Φ–Η–Μ―¨. –î–Ψ–±–Α–≤–Η–Φ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Η–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ ―¹ 25 –¥–Ψ 18 –Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Φ–Η–Μ―¨, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Η–Μ–Ψ –±―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –£–€–Γ. –ê –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Ψ―² –ö–Α–Μ―¨–±–Ψ–¥–Α–≥―Ä―É–Ϋ–¥ –¥–Ψ –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –±―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –Δ–ö–ê, –Ϋ–Ψ –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –ü–¦, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ψ–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£―Ä―è–¥ –Μ–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É-–Μ–Η–±–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α, ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –¥–Ψ–Ι―²–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –¥–Ψ –Ψ. –£–Α–Ι–Ϋ–¥–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Η–Φ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―É–Ε–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Φ: –¥–Μ―è –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η ―¹–Η–Μ―΄. –ù–Α–Ι–¥–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η, ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―É―é, ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –°–€–ë, –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ϋ–Β–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α―è―¹―¨ –Α―²–Α–Κ–Α–Φ –Δ–ö–ê –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –£―Ä―è–¥ –Μ–Η –Δ–© –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –≤) –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù –Η –û–ë–ö–£―΄―à–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–½–ù –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Β –Ψ–± –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Α–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Η―à―¨ –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ - –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ–Η, –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Φ–Η –Δ–©, –Γ–ö–ê –Η –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι. –Θ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ (–ö–†–¦, –¦–î, –≠–€, –ö–¦, –Γ–ö–†, –Δ–ö–ê, –ü–¦) –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –ö–ë–Λ, –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ - –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ―É ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –û–ë–ö, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α–Β–Φ―΄―Ö –Κ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –û–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –≤ ―²―Ä–Β―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö: –≤ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤¬Μ –Ψ―² 27.08 [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 480], (―²–Α–±–Μ. 21), ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ –Ψ―² 26.08 [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 466] (―²–Α–±–Μ. 17) –Η ¬Ϊ–ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ –Ψ―² 27.08 [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 478]. –ù–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ (–¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄) –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ –Δ–†, –£–Γ–Θ –Η ―¹–Η–Μ –Η―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –û–¦–Γ –±―΄–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è (–Ψ―Ä–¥–Β―Ä .ⳕ 29; [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 691, 769], –Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –€–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Η–Ζ–¥–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Α―Ä―¨–Β―Ä–≥–Α―Ä–¥–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 479]. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

28.11.201310:0128.11.2013 10:01:12

0

27.11.201309:2827.11.2013 09:28:25