–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

50 ―²―΄―¹―è―΅ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Κ–Α–±–Β–Μ―è –≤ –≥–Ψ–¥

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 2014 –≥–Ψ–¥–Α

0

30.09.201400:2730.09.2014 00:27:33

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ–Ω–Η―Ä–Η–¥–Ψ–Ϋ–Ψ–≤   (―¹―²–Η―Ö–Η, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―¨, –Α―É–¥–Η–Ψ) –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β 1

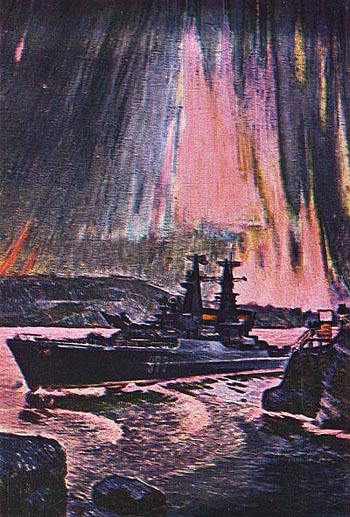

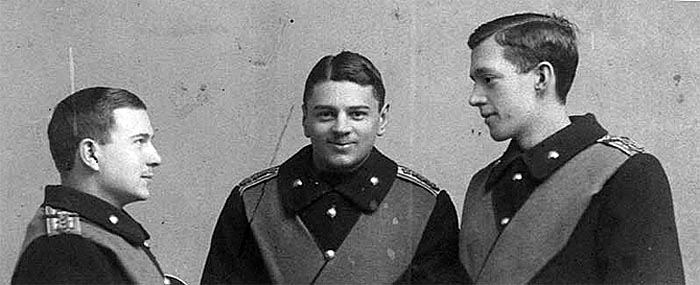

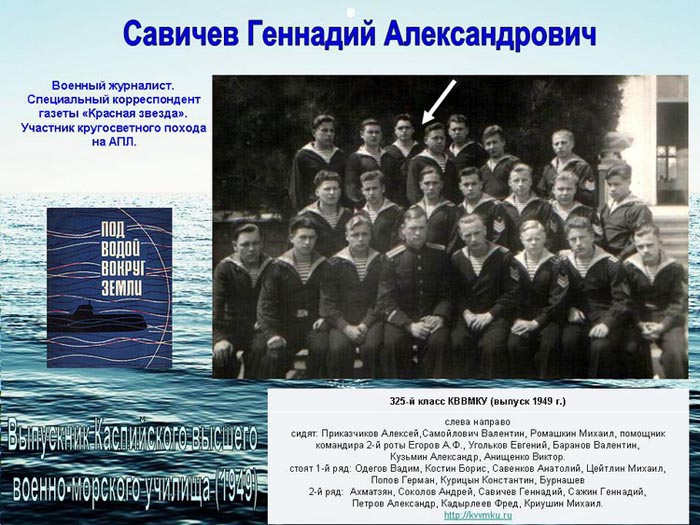

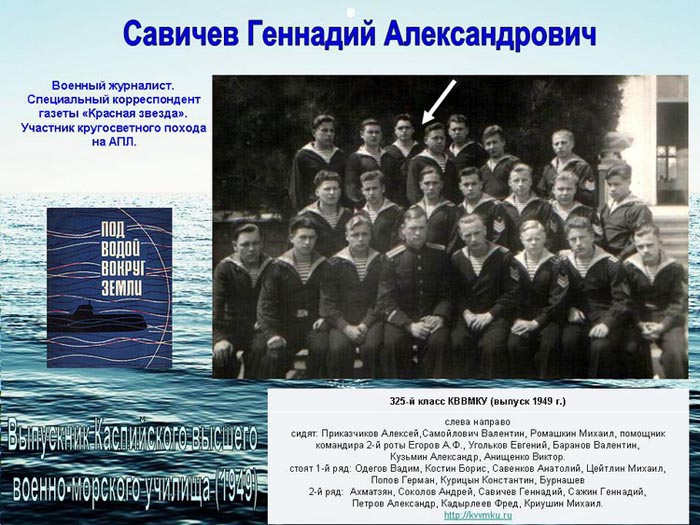

–ö―Ä–Α―²–Κ–Α―è –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α–ö―Ä–Α―²–Κ–Α―è –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η–Ζ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄―Ö –Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –£.–Γ. –€―É―Ä―É–≥–Ψ–≤–Α [36] –±–Β–Ζ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –ß–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―è―¹―¨ ―¹ –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ (–≤ ―¹–Κ–Ψ–±–Κ–Α―Ö ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―΄ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Β―¹―è –Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―ç―²–Α–Ω―É –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η). –Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Β―Ä–≤–Η―΅–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–Φ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄–Φ.  –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥. 1915 –≥. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 21 –Φ–Α―è 1896 –≥. –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ξ–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Β –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α. (–ü–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –≥. –†–Ψ–Φ–Ϋ―΄). 1910-30.07.1915 - ―É―΅–Β–±–Α –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―¹ 6.09.1912 –≥. - –≤ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö (―΅–Α―¹―²―¨ 2, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β 33). 30.07.1915 - –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ. 6.08.1915 - 27.12.1917 - –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (―΅. 2, –Ω―Ä. 34). 27.12.1917 - –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 1918 - ―É―΅–Β–±–Α –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö (―΅. 2, –Ω―Ä. 49). –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―ç―²–Η―Ö –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: ¬Ϊ–½–Α–Ϋ―è―²–Η―è ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ 1 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1917 –Ω–Ψ –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 1918 –≥. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η 30 ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Α ―É―΅―ë–±―É. –£ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–¥–Α–Ϋ―΄ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–Φ –ù.–ù. –€–Α―²―É―¹–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α –ù.–ù. –ö―Ä―΄–Ε–Α–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ [58]¬Μ. 15.08.1918 –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –ê―Ä–Φ–Η―é. 1.09.1918-1.12.1919 - –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η β³• 1, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é―â–Η–Ι –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α. –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 1919 - –Α–≤–≥―É―¹―² 1920 ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Μ–Ψ―Ü–Η―é –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α (―΅. 2, –Ω―Ä. 3). –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –†–Β–Ι–¥ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 13 –¥–Ϋ―è 1922 –≥. ⳕ 982 –£–Ψ–Β–Ϋ–Φ–Ψ―Ä―É –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –≤–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–Φ―É ―΅–Α―¹―²–Η –≤ –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ ¬Ϊ–¦–Ψ―Ü–Η–Η –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α¬Μ, –†–Β–≤–≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Β―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤―΄–¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –ü–Ψ–Φ–≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Κ–Μ–Α–¥ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α–Φ–Ψ―Ä―¹–Η –£–Β–Κ–Φ–Α–Ϋ –Γ –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ. –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Η: –ß–Μ–Β–Ϋ –†–£–Γ –½–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –ù–Α―΅. ―à―²–Α–±–Α –†―΄–±–Α–Μ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι  –†―΄–±–Α–Μ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –°–Μ―¨–Β–≤–Η―΅. - –£.–ü.–ö–Ψ–Φ–Ψ–Β–¥–Ψ–≤, –£.–€.–ô–Ψ–Μ―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Β –Μ―é–¥–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Γ-–ü–±, –Λ–Η―Ä–Φ–Α –ê–Μ–Η–Ϋ–Α 2013. –Γ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1943 –≥. –Ω–Ψ –Α–Ω―Ä–Β–Μ―¨ 1944 –≥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Θ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β8.09.1920 - 20.03.1921 - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è (–Κ–Α–Ϋ–Μ–Ψ–¥–Κ–Η) ¬Ϊ–≠–Μ―¨–Ω–Η–¥–Η―³–Ψ―Ä¬Μ β³• 413 –ß–Λ (―΅. 2, –Ω―Ä. 6). 20.03.1921 - 30.08.1921 - –½–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β–Ω–Ψ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è (―΅. 2, –Ω―Ä. 5). 30.08.1921 - 6.12.1921 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―¹.-–Ζ. ―¹–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. 6.12.1921 30.09.1922 - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è ¬Ϊ–ë―Ä―É―¹–Η–Μ–Ψ–≤¬Μ (―΅. 2, –Ω―Ä. 9). 1.10.1922 - 15.04.1923 - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è ¬Ϊ–î―É–Ϋ–Α–Ι¬Μ (―΅. 2, –Ω―Ä. 14). 15.04.1923 - 14.08.1923 - –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ¬Μ (¬Ϊ–ü–Α–Φ―è―²―¨ –€–Β―Ä–Κ―É―Ä–Η―è¬Μ) (―΅. 2, –Ω―Ä. 13). 14.08.1923 - 9.10.1923 - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–®–Φ–Η–¥―²¬Μ (―΅. 2, –Ω―Ä. 10).  12.10.1923 - 30.3.1924 - –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ¬Μ (–Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β 2). 1.04.1924 - 15.11.1924 - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―è ¬Ϊ1 –Φ–Α―è¬Μ (¬Ϊ–î―É–Ϋ–Α–Ι¬Μ) –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ß–Λ (―΅. 2, –Ω―Ä. 14). 27.11.1924 - 13.06.1925 - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –ê–±―Ö–Α–Ζ–Η―è¬Μ (¬Ϊ–≠–Μ―¨–Ω–Η–¥–Η―³–Ψ―Ä¬Μ β³• 413) –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –ß–Λ (―΅. 2, –Ω―Ä. 6). 14.06.1925 - 24.05.1926 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è (―΅. 2, –Ω―Ä. 50). –£ –Η―é–Ϋ–Β 1925 –≥. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ (–Ζ–Α―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ) –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö (27-28 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤) –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É 1916 –≥. –î–Μ―è –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι 32 –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –Ϋ–Α –£–Ψ–Μ–≥–Β, –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –ê–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―è―Ö. –€–Β―¹―²–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹ 1921 –Ω–Ψ 1930 –≥. –±―΄–Μ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―ç–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥ –≤ –°–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö―²–Β –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20 –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α, –≤ ―².―΅. ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–Ϋ–Κ―Ä–Ψ―³―²¬Μ. –£ 1923 –≥. –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤―¹–Β–≥–Ψ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ –Φ–Α–Β 1924 –≥. –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤―΄―Ö –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–±–Α–Ζ–Ψ–Ι ¬Ϊ–€–Β―Ä–Κ―É―Ä–Η–Ι¬Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –¥–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –≤ –Δ–Β–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ [49]. 24.05.1926 - 31.12.1929 - –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤ –ß–Λ (―΅. 2, –Ω―Ä. 17). 31.12.1929 - 22.07.1932 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ß–Λ. –Γ–Μ―É–Ε–±–Α –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö. 22.07.1932 - 1.04.1938 - –ü–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η (―΅. 2, –Ω―Ä. 20). 3.08.1938 - –Θ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ ―¹ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω–Ψ ―¹―². 44 (–Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ω–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η–Ι) (―΅. 2, –Ω―Ä. 20). 10.04.1940 - –û―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Α―Ä–Β―¹―²–Α, –¥–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö –£–€–Λ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –Ζ–Α―΅–Β―²–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–Φ –≤ ―¹―²–Α–Ε ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. 27.04.1940 - 25.03.1943 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ –‰–Ϋ―²–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–Γ―²–Α―Ä―΄–Ι –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³ - –£―΄–±–Ψ―Ä–≥ - –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ - –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α). 25.03.1943 - –Η―é–Ϋ―¨ 1943 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –£–£–€–Θ –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –Η―é–Ϋ―¨ 1943 - 4.05.1944 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ―É―Ä―¹–Α –£–£–€–Θ –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. 4.05.1944 - 28.06.1945 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. 1945-―΅–Μ–Β–Ϋ –£–ö–ü(–±). 28.06.1945 - 13.12.1951 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. 13.12.1951 - 14.11.1956 - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–Θ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Α–≤–≥―É―¹―² 1953 - –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. 14.11.1956 - ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É.  –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Β –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ―é―é –Ω–Ψ―Ä―É. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. 1960-–Β –≥–Ψ–¥―΄. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η (–¥–≤–Α–Ε–¥―΄), –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1 ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –½–≤–Β–Ζ–¥―΄, –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η. –î–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Β–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ 1925 –≥. ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –ß–Λ, –±―΄–Μ –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –≥–Α–Ζ–Β―² ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Β―Ü¬Μ, ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –î–Ψ–Ϋ–Α¬Μ –Η –¥―Ä. –Γ 1960 –≥. –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―² –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Η, ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –î–Ψ–Φ–Β ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è. 10.08.1973 ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

30.09.201400:2730.09.2014 00:27:33

0

29.09.201400:2929.09.2014 00:29:29

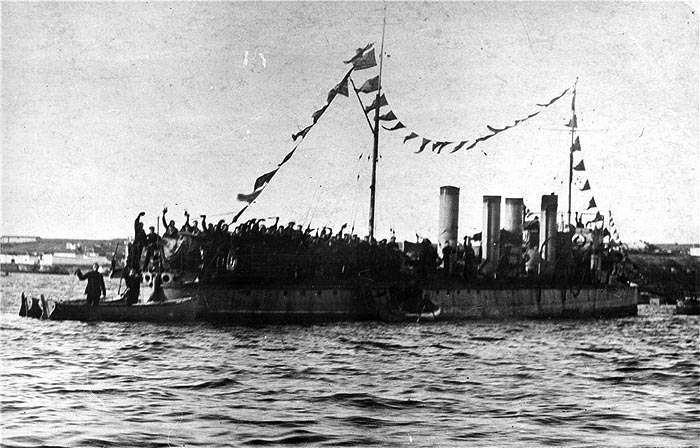

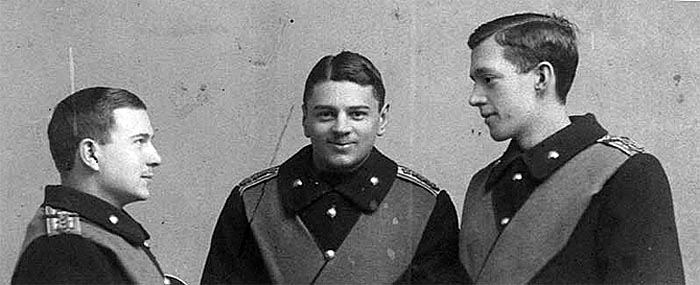

- –ù―É, –Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –±―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨? - –ù–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ.  . - –ê –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²? –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: - –½–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―² ―²–Ψ―² –Ε–Β - –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―². –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―²–≤―ë―Ä–¥–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α. –Δ–Ψ―² ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ) –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―². –£ ―¹–Β–Φ―¨–Β –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄―Ö ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ –Β–Φ―É –≤―Ä―É―΅–Η–Μ ―¹–Α–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–€–Λ. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ (–±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Β―â–Β –≤ 1974 –≥.) –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É –Η–Ζ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β –±–Α–Ζ–Β –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Α. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–Ε–Α―é―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ - ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α. –½–Α–Φ–Β―²–Η–≤ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: - –Γ―΄–Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―²–Β? –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ. –ë–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²! –Γ―²–Ψ–Η―² –Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ –Ψ―²–Β―Ü, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ ―²–Α–Κ―É―é ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ―É ―¹―΄–Ϋ―É. ... –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ. –ë–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Ϋ –Η –Ψ–Ω―΄―², ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―²―¹―è –Η–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η―è―Ö, –±―É–¥―¨ ―²–Ψ –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Β–≤–Α―Ä–Ψ–≤, ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤ –Η–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄.  –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄ - –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η (–ö–Ψ–Μ–Μ–Α–Ε). –Γ–Μ–Β–≤–Α-–Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η–Ζ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―²―¹―è –≥–Ψ―Ä―è―΅–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β, –Κ –Β―ë ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²―É. –½–¥–Β―¹―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α, –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι. –ù–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ζ–Α –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Β –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄ - –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä. - –î–Μ―è –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄―Ö –Ω–Μ–Ψ―Ö–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α, - –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –‰ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –û–Ϋ ―è–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―²―Ä―É–¥–Ψ–Μ―é–±–Η―è, ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ ―ç―²–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η–≤–Η–≤–Α–Μ ―¹―΄–Ϋ―É, –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –¥–Α―Ä–Ψ–Φ: –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―² –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ε–Β ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ. [47].  –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –‰.–Γ.–‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤. –Γ–Η―Ä–Β–Ϋ–Α (―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ)–£ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Φ―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―è –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―à–Η–Ω–Α―Ö¬Μ (–Α–Ϋ–≥–Μ. - –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ; ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, ―à–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ¬Ϊ―à–Η–Ω–Α–Φ–Η¬Μ). –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β, –Ε–Β–Μ–Α―è –≤―΄–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α –≤―΄–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, ―¹–Φ―΄―à–Μ―ë–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η–Μ–Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―É–Ω–Ψ―Ä –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β–Ζ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ¬Ϊ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄¬Μ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è―¹―¨ ―É―¹―²–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι¬Μ.  –Δ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―É―²―é–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–Κ―Ä–Α―Ö–Φ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ζ–Α –Φ–Η–Μ―é. –ë―É–¥―¨ ―²–Ψ –Ϋ–Α –ü―Ä–Η–Φ–±―É–Μ–Β (―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ ¬Μ), –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Α―Ö –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―É–Μ―¨–≤–Α―Ä–Α, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –Η–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –£ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β –Η ―²–Ψ (―³–Ψ―Ä–Φ–Α) –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β (–Μ–Η―Ö–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Α) –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Ψ–≤, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ù–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―ç―²–Η ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–±–Κ–Ψ–Ι (―¹ –Φ–Α―Ö–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–ö―ç–Ω―¹―²―ç–Ϋ–Α¬Μ - –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä–Κ–Η –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–±–Α–Κ–Α), –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤―΄―É―²―é–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä―é–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Ι ―Ü–Β–¥–Η―²―¨ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ζ―É–±―΄ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―ç–Ϋ–≥–Α, –≥―É―¹―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–¥―΄ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―²―É―Ä–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤: –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α―Ö, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ζ–Α―¹―²–Β–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η –±–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι - –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Β–Φ―É ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Β–Φ―É –≤ ―Ä–Ψ―², –Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η―¹–Κ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤ –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄. –û―¹–Ψ–±―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―ë–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ arbitrea ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è –≤ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä―É―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö –Η–Μ–Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Α―Ö, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≥―É–¥–Κ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Η–Β, –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ–¥―΅―ë―Ä–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –≤ ―¹–Β–±–Β –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Κ–Η, ―è―Ö―²―΄, –±–Ψ―²―΄ –Η ―è–Μ–Η–Κ–Η ―¹ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―à–Α―Ä–Α―Ö–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ―É.  –ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―è―Ö –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –û–¥–Β―¹―¹―É, –·–Μ―²―É, –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―é, –ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ –Η–Μ–Η –Δ―É–Α–Ω―¹–Β, –Ϋ–Β –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤―É–Κ–Α. –ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Η―² ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä–Α–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―². –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Ψ–Ι–Φ―É―² ―ç―²―É –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É. –£–Β–¥―¨ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É ―¹–≤–Η―¹―²–Κ–Ψ–≤, –≥―É–¥–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –≤–Ζ–Φ―΄–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹ –≤―΄–Ω―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Ψ–Ε–Η–¥–Α―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ö–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è–Μ–Η–Κ–Α. –ü–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Α–Φ―³–Η–±–Η–Η, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Α–±–Ψ―Ä–Η–≥–Β–Ϋ―É. –Γ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Μ–Β―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―Ü―΄, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Β–≤―΅―É―Ä–Κ–Η ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―é―² –Κ ¬Ϊ–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É¬Μ –Μ―é–±–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è―¹―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―Ä–Β–Κ–Α―é―²: - ¬Ϊ–ü–Β―¹―²–Β–Μ―¨¬Μ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²! - ¬Ϊ–Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α¬Μ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è... –Η ―².–¥. –£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι, ―à―²–Η–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –Μ–Η―Ö–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –±–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Β. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ ―É –≤―¹–Β―Ö ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ―É–Μ–Ψ –≤ ―É―à–Α―Ö - ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ, –Β―â―ë –Ζ–Α–≥–Ψ–¥―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Η–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―΄, ―Ö–Ψ―²―è –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Α. –£―¹–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ, –Κ –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Φ―É ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹¬Μ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Β. –†–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Η. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α–≤–Κ–Β¬Μ –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É, –≤–Ψ–Ω―Ä–Β–Κ–Η –Β–≥–Ψ –Ε–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―è–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―²–Α–Κ ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Η–Μ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―à―É–Φ–Ψ–Φ –Ψ―² –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―¹―²–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ, –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Μ–Α–≤–Η―Ä―É―è, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä―΄–Φ―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Ψ―² –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–Ι–Μ–Η–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―è–Ζ―΄–Κ–Η, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ ―²–Α–Κ―É―é ―¹–Β–Ϋ―²–Β–Ϋ―Ü–Η―é:  . βÄî –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―É―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹ –Ψ –± –Μ –Α –Ζ –Ϋ –Η ―² –Β –Μ ―¨ –Ϋ –Α ―è ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ–Α, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ψ―² ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–¥–Η―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ―΄ –¥–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Β―²―¨―¹―è –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –¥–Μ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –¥–≤–Β―Ä―¨―é, –Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –û ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―à–Η–Κ–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η - –Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―²―΄. –Θ , –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅–Η―²–Α–Β–Φ: ¬Ϊ–‰–Ζ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Η–Μ―¨–Κ–Β–Ϋ –≤―΄–≤–Β–Ζ –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä―É –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Κ―É―Ä–Η―²―¨ ―²―Ä―É–±–Κ―É¬Μ, ―΅―²–Ψ –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä―É–Β―² –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―à―²–Α–±―¹-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤ –Κ―É–Ω–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α.  –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ (1894-1967) - –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α (1955), –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α(1965), ―΅–Μ–Β–Ϋ-–Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –Ϋ–Α―É–Κ –Γ–Γ–Γ–† (1958), –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (1946). –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤ –Δ–Η―³–Μ–Η―¹–Β –≤ 1913, ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Δ–Β―Ö–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –û―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –™–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ (1914-1917), –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ (25.3.1917) –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü ¬Ϊ–‰–Ζ―è―¹–Μ–Α–≤¬Μ, –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –†–Β–≤–Β–Μ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –û–Κ―²―è–±―Ä―è 1917 –≥. –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β(1918) –Η–Ζ –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Η–Ζ–±―Ä–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ. –½–Α―²–Β–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―Ä―è–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Η –Ϋ–Α –ö–Α―¹–Ω–Η–Η, –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Ω―è―²–Η–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è (1919) –Η –Κ―É―Ä―¹―΄ ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω―Ä–Η –£–€–ê (1928). –£ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―É―Ö―É–¥―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –≤ 1923 –≥. –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –ë–Α―²―É–Φ–Η - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Γ–ù–Η–Γ - ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤―è–Ζ–Η. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1923 –≥. –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–Ε–Α–Β―² –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―à―²–Α–±–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≥–¥–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –≤ ―à―²–Α–±–Β ¬Ϊ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β–Μ–Α, –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Η–Ζ―è―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄¬Μ [31]. –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è –≤ –ë–Α―²―É–Φ–Η: ―ç―²–Η –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α–Φ–Η –Ζ–Α –Φ–Α–Ϋ–¥–Α―Ä–Η–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ (―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –¥–Μ―è ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α). –ü–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ –™.–ù. –ß–Β―²–≤–Β―Ä―É―Ö–Η–Ϋ–Α [60]: ¬Ϊ–£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1922 –≥. –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥ –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –ü–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ε―¨–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Α –ö―Ä―΄–Φ. –ë–Ψ–Ι―Ü―΄ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α . –™–Ψ―Ä―è―΅–Β–Β –±–Μ―é–¥–Ψ, –±―΄―΅–Κ–Η –Η –Κ―É–Κ―É―Ä―É–Ζ–Ϋ–Α―è –Κ–Α―à–Α - –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ - ―΅–Α–Ι –±–Β–Ζ ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Α. –£ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α - ―Ö–Μ–Β–±, –¥–≤–Α ―³―É–Ϋ―²–Α (800 –≥), –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ―³―É–Ϋ―²–Α ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―³–Ψ–Ϋ–¥ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―é―â–Η–Φ –ü–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ε―¨―è. –ù–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α (–Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è) –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α¬Μ. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–≤―à–Η―Ö –Γ―²–Α–Φ–±―É–Μ.  –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1924 –≥. –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Β –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≥–Ψ–¥–Α, –¥–Ψ –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1925 –≥. 25 –Η―é–Ϋ―è 1925 –≥. –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –≠–€ ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä―É –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤―É, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ―É –€.–ù. –î–Β–Α―Ä―²―É –Ζ–Α –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α [28]. –î–Α–Μ–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –‰.–Γ.–‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι, –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –½–Α―¹–Μ―É–≥–Α–Φ ¬Ϊ–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α¬Μ [48], –≤―΄–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―à―²–Α–±–Η―¹―²–Α, –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ–Α [28] –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥ –Η ―¹―²–Α―²–Β–Ι. –ï―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β―Ä–Ω–Ϋ―É―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Β―¹―è―²–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Κ–Α–Κ –±–Β–Μ–Μ–Β―²―Ä–Η―¹―² –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹ ¬Ϊ–ù–Β–≤―΄–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ–Η¬Μ –≤ 1959 –≥. –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–ù–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Η―Ä¬Μ. –£–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –≤―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ –Ω–Β―΅–Α―²–Η ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –€–Η–Ϋ–Η–Α―²―é―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –‰–≤–Α–Ϋ–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Γ–Η―Ä–Β–Ϋ–Α¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β –≤ 1920-―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö. –‰ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Μ–Η―Ü ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α - –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä - –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Κ―É–Φ–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι. –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β –‰.–Γ.–‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Γ–Η―Ä–Β–Ϋ–Α¬Μ –≤―΄–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η–Φ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι - ¬Ϊ–ü–Β―¹―²–Β–Μ―¨¬Μ. –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Α–≤―²–Ψ―Ä ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –Ω–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Η–Φ–Β–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Η–¥―É ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Β–Φ―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

29.09.201400:2929.09.2014 00:29:29

0

28.09.201401:1928.09.2014 01:19:44

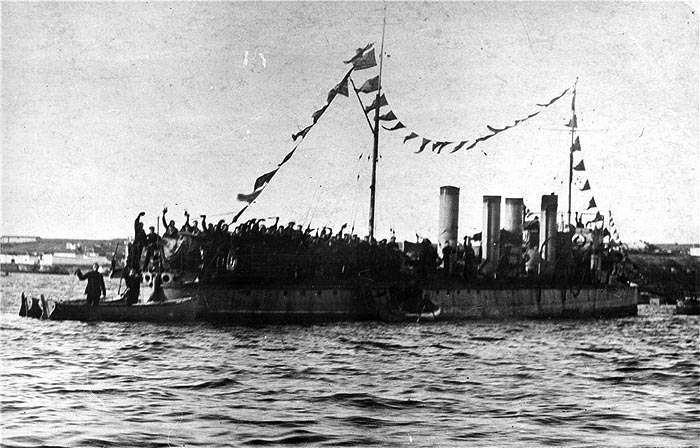

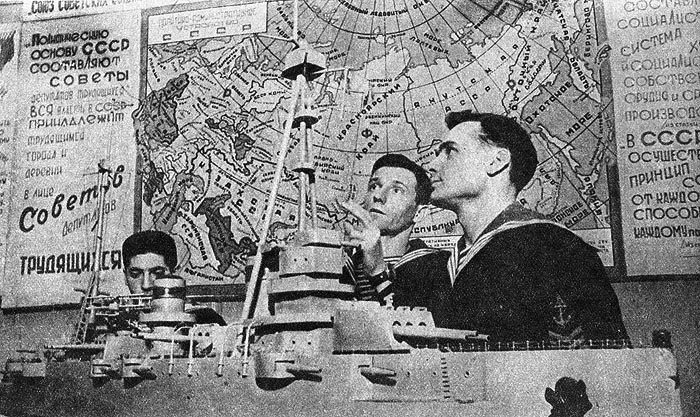

–ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –ß–Α―¹―²―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –ö–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ ―¹ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ―²―Ü–Α - –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –Ω―É―²–Β–Ι ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Β –Η–Φ–Β―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –Β–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö. –£ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β ¬Ϊ–ù–Α―à–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η–Β¬Μ (1988, ⳕ 1) –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –ü.–ê.–Λ–Μ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ (1882-1943). ¬Ϊ–ï–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ω―É―²–Β–Ι ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Ψ–Κ –½–Α–Κ–Α–≤–Κ–Α–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, –Η –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ε–Η–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β –±―É–¥―É―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η. –ù–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―É –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é (7 –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―ë―²–Ψ–Κ-―¹–Β―¹―²―ë―Ä –Ψ―²―Ü–Α –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η). –î–Β―²―¹―²–≤–Ψ –Λ–Μ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –≤ –Δ–Η―³–Μ–Η―¹–Η –Η –ë–Α―²―É–Φ–Η. –Θ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α–Φ–Η. –£ –¥–Ψ–Φ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥ –Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤, ―ç―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²–Α –¥–Β―²–Β–Ι. –≠―²–Ψ –Ε–Β –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Η –£. –ü–Η–Κ―É–Μ―¨ (¬Ϊ ¬Μ). –™–Β―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–Θ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Φ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ: ―¹ –Ϋ―è–Ϋ–Β–Ι ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ω–Ψ-―Ä―É―¹―¹–Κ–Η, ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ - –Ω–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η, ―¹ –Φ–Α–Φ–Ψ–Ι - ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–±―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ.  –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ. –û–Ϋ–Η ―è―¹–Ϋ–Ψ –¥–Α―é―² –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ. –£ 1912 –≥. –ö–Ψ―¹―²―é –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―è―² –≤ –Ψ–±―â–Η–Β (–≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β) –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―΅–Β―². –ë–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –Ψ―²―Ü–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι –·―Ä―É―à–Β–≤–Η―΅ - –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² ¬Ϊ–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Η–Μ–Β―²¬Μ (–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨) –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ¬Ϊ–±―Ä–Α―²―¨ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―΄¬Μ. –£–Β―¹ –Κ–Α–¥–Β―²–Α 3 –Ω―É–¥–Α –Η 29 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ (59,6 –Κ–≥), ―Ä–Ψ―¹―² 162 ―¹–Φ, –Ψ–±―ä–Β–Φ –≥―Ä―É–¥–Η 79 ―¹–Φ. –ü―Ä–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η –≤ –Ψ–±―â–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ―¹―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Ω–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ: –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Ε–Η–Ι - 11 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Α - 11 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è - 12 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―¹–Φ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è - 9 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è - 9 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ - 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ–Η–Β - 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –Α–Μ–≥–Β–±―Ä–Α - 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –≥–Β–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―è - 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, ―²―Ä–Η–≥–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Η―è - 11 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ - 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ - 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤. –ü–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β- 10 –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤. –û–±―â–Η–Ι –±–Α–Μ–Μ- 10,25.  –™–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –¦–Β–≤―΄–Ι βÄ™ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –ê.–ö.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄–Φ. 1917 –≥. - ―¹–≤–Α–¥―¨–±–Α, –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Β –ü–Ψ–¥–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι, –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α –Η ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Α –Ψ―²―Ü–Α –Ω–Ψ –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ ―É –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –£ 1925 –≥. ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―΄–Ϋ - –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ. –Δ–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –¥–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ –Ψ―²―Ü–Α. –£–Ϋ―É–Κ ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ - –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η―è! –‰ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι, –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥―Ä―É–≥ - –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Δ–Η–Φ–Ψ―³–Β–Β–≤–Ϋ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –≤―¹―ë ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι. –Θ–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―² –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –°–Φ–Α―à–Β–≤–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α. –ù–Α―à–Μ–Η ―É–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –‰.–Γ.–°–Φ–Α―à–Β–≤, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–ê.–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –°.–ê.–ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤. –ù–Β ―¹―²–Α–Μ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Β–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Η–Φ–Β–Μ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Ι, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≤ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨, –¥–Β–Μ–Ψ, –Α –≤ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α―Ö –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–±―É–Ε–¥–Α–Μ (–Ω–Β―Ä–Β―³―Ä–Α–Ζ–Η―Ä―É―è –ê.–Γ. –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α). –ï–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –≤ –Φ–Α–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Β, –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ–Ψ –¥–Ϋ―é –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è ―É –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –ö.–ê. –±―΄–≤―à–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ö –Ϋ–Η–Φ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Η–Φ―΄–Κ–Α―é―² –±―΄–≤―à–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β –Η–Μ–Η –Ω–Ψ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η ―²–Α–Φ –Ε–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ù–Β –Ζ–Α―Ä–Α―¹―²–Α–Β―² ―²―Ä–Ψ–Ω–Α...  –· –±–Β–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –®–Α―É―Ä–Ψ–≤―É, –±―΄–≤―à–Β–Φ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α, –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. . –¦―é–¥–Η ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η  –Γ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β–Β ―à–Μ–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η―è. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α-―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–¥, –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Α –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―΅–Β―²–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Β, –Β–≥–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―É –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ ―¹―²–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤ ―ç―²–Α –Β―ë ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–±–Α–Μ–Α―¹―¨. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨, ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ψ―à–Η–±–Μ–Α―¹―¨ –Η, –≤–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–Φ―É―²–Η–≤―à–Η―¹―¨, –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ–Α... –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η, –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α ―¹ –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Ω–Η–¥–Ε–Α–Κ–Β, –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ, –¥–Β–Μ–Η–Κ–Α―²–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Β―ë ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²–Α –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. - –ê –≤―΄, ―è –≤–Η–Ε―É, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―³–Μ–Ψ―²–Α, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α. - –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β –±–Β―¹–Β–¥―É? –Δ–Α–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―Ö –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Φ―É–Ζ–Β―è. –‰ –Β–Φ―É –≤–Ω―Ä―è–Φ―¨ –±―΄–Μ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, –Ψ ―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –Γ–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤ 1913 –≥. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ¬Ϊ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ζ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ–Β–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü―΄ –Η–Ζ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, –Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ―É, ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è ―Ä–Ψ–¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –ù–Ψ –≤―΄―Ä―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β―É–Κ―Ä–Ψ―²–Η–Φ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α ―¹ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–¥–Α –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö, –≤ ―΅–Η–Ϋ–Β –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ.  . –®–Μ–Α –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β. –½–¥–Β―¹―¨ –Η –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι, ―É―΅–Η–Μ―¹―è –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α–Φ–Η βÄî –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. –ü–Ψ―¹―²–Η–≥ –Ψ–Ϋ –Η ―²–Ψ, –Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―ç―²–Α –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Α―è, –≥―Ä–Α–±–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –≥―Ä―è–Ϋ―É–Μ–Α ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α ―΅―¨–Β–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Β–Φ―É ―¹―Ä–Α–Ε–Α―²―¨―¹―è, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ζ –™–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–≥―³–Ψ―Ä―¹–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –†–Β–≤–≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Β―² ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ―É―é ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£ –±–Ψ―è―Ö ―¹ –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü–Α–Φ–Η –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ–Β―² ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Κ–Α, ―Ä–Α―¹―²―É―² –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –û–Ϋ–Β–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η - –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –£ 1925 –≥. –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –‰–≤–Α–Ϋ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Β–Φ, ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –î–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –¥―Ä―É–Ε–±―΄ ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ê ―³–Μ–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ―¹―è. –ï―â–Β ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι: ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Α ―¹–Η–Μ―΄. –ù–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―à–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―É―¹―²–Α–≤―΄, –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –û–Ω―΄―² ―²–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –±–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Β–Ϋ, –Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―²–¥–Α–Μ―¹―è –¥–Β–Μ―É ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β–Ι –Β–Φ―É ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Β–Ι –Η ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é. –ë―΄–≤―à–Η–Ι –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£–€–Λ –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Α―Ö ―²–Α–Κ –Ψ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ: ¬Ϊ.. .–ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –Η –Μ―é–±―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ¬Μ.  . . . –î–Α, –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –±―΄–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Β―â―ë –Η –Ϋ–Β–Ζ–Α―É―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―ç―²–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹ 1930 –≥. –Η –¥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―²―Ä―É–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö. –£ ―²―Ä–Β―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö - –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –£―΄―¹―à–Β–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è - –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ù–Β ―¹―΅–Β―¹―²―¨, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ ―é–Ϋ–Ψ―à–Α–Φ –≤―΄–¥–Α–Μ –Ω―É―²–Β–≤–Κ–Η –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―΄ –Η –Φ–Ψ―Ä―è. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Β–≥–Ψ –±―΄–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Μ―é–¥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―è –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Β–Ι –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Ψ―² –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ ¬Μ –≤ 1950 –≥. –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ - ―¹―΄–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ψ―²–Ϋ―ë―¹―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–û―³–Η―Ü–Β―Ä ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, –≥–Ψ―Ä―è―΅ –Η ...―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –Κ –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Α–Φ. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Η –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η¬Μ.  –ê –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Α ―ç―²–Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ―² –≤ ―΅―ë–Φ. –ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ―É–Ε–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―É―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Η–Φ. –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Β–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Β―â–Β –¥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, –Α ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –û―Ä―É–Ε–Η–Β ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –±–Ψ―è―Ö –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö. –ö ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Ψ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤―¹―ë ―΅–Α―â–Β –Η ―΅–Α―â–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Β―¹―²–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Α―Ö. –€–Β–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Α. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ϋ–Β–¥―Ä―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–¥–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―É―é –≥–Η–±–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ê ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –ö―Ä―΄–Φ¬Μ –Φ–Ψ–≥ –≤–Β―¹―²–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –û –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ –≥–Η–±–Κ–Ψ–Φ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η ―Ä–Β―΅―¨! –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ζ–Α–¥–Α–Μ―¹―è, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β–≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι - –¥–Ψ–±–Η―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –ê ―ç―²–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ψ–≤ –±–Α―à–Β–Ϋ –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –£―¹―ë ―ç―²–Ψ –Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ω–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Μ–Α–¥–Η―². –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β ―¹–Κ–Β–Ω―²–Η–Κ–Η ―¹–¥–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Ψ–¥–Ϋ―É –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–± –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ. - –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Η –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―â–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅. - –£―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–≤, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–±–Β–¥. –Γ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨! –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤¬Μ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.  –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ ―¹ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –û―²–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Β―² ―¹―΄–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨. –†–Η–≥–Α. 1948 –≥. –ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ―à–Β–Μ –≤ –±–Α–Ζ―É, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α - –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–Ϋ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –±―Ä–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≥–Μ―΄–±–Α - –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨¬Μ, –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α –Η ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄. –ù–Α ¬Ϊ–ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Β –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β¬Μ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Μ―é―²–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ ¬Ϊ–½–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Ϋ–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ: ¬Ϊ–ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –≤―΄―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η¬Μ. –Δ–Ψ―²―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä¬Μ. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–±–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–Φ, –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²―΄―¹―è―΅–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Η–Φ ¬Ϊ―É―Ä–Α!¬Μ. –£―¹–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―É, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Β ―²–Η―²–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä―É–¥. –‰ –≤–Ψ―² ―²―É―²-―²–Ψ –≤―¹–Β –Μ―É―΅―à–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Φ–Β―Ä―É. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―¹–Ϋ―ë―²―¹―è ―¹ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α–Φ–Η, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι, –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: - –£―¹–Β –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―Ä–Α―³–Ψ–Ϋ. –€―΄ –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ - –Κ―²–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β, –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≤–Ψ –≤―¹–Β–Ψ―Ä―É–Ε–Η–Η. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤―΄–Φ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η, –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ―É –Η–Ζ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―΄―Ö, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―É –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η. ¬Ϊ–û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―², –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―é–Ϋ–Ψ―à–Α. –ê–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Ι, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨¬Μ. –Δ–Α–Κ –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Η–Ζ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. - –Ξ–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω–Μ–Α–≤–Α―²―¨, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. - –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. - –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η? –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤–Α―à–Β–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Μ―É–Ε–Α―² –Η –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É. - –£―¹―ë –Ε–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η - ―¹―É―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²–Α, - –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―². –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

28.09.201401:1928.09.2014 01:19:44

0

27.09.201400:2227.09.2014 00:22:51

–£–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –±―΄–≤–Α―é―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β: –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β, ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β, ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄.  –ê –≤–Ψ―² –≤ –ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –≤―¹–Β –Μ–Β―²–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Α―²―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ–≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄¬Μ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–Ψ―²―è―² –Ψ―¹–≤–Α–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Η–¥―΄ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α.  –ê, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Φ–Η? –Δ–Α–Κ–Α―è, –≤–Ψ―², –Ϋ–Ψ–≤–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Α –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β.  –½–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä-–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –≤–Η–¥–Α–Φ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α.  –ê ―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –≤–Η–¥ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Κ–Μ―É–± –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η.  –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α –î–Β–Ϋ―¨ –™–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α, 6 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄¬Μ ―¹―²–Α–Μ–Η –†–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤¬Μ.  –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ¬Ϊ–ö–Ψ―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–±¬Μ –Η –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±―é–¥–Ε–Β―²–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ "–Π–Β–Ϋ―²―Ä ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α, –¥–Ψ―¹―É–≥–Α –Η ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –ù–Ψ–≤–Ψ–Κ–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ "–†–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ" –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –€–û–Γ–ö–û–€–Γ–ü–û–†–Δ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄.  –£ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Α–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –£–Θ–½–Ψ–≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ψ―¹–≤–Ψ–Η―²―¨ –Α–Ζ―΄ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α ―è―Ö―²–Α―Ö,  –Ω–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É –≥―Ä–Β–±–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ι–¥–Α―Ä–Κ–Α―Ö,  –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Ψ―ç  –Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö.  –Γ–Α–Φ―΄–Β ―¹–Φ–Β–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―É―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¨ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―É―é –¥–Ψ―¹–Κ―É βÄ™ –≤–Η–Ϋ–¥―¹–Β―Ä―³–Η–Ϋ–≥.  –£―¹–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Η–Μ―΄ –≤ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι  –Η –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ζ―΄ –Ψ―² –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤!  –€–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –≤–Β―¹–Β–Μ―¨―è, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –Η –¥―Ä–Α–Ι–≤–Α!  –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –®–Α–¥―Ä–Η–Ϋ

27.09.201400:2227.09.2014 00:22:51

0

26.09.201400:3326.09.2014 00:33:58

–½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ - ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Κ –Ω–Α―Ä―É―¹―É. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Β ―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Η―à―É –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –¦―é–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Ι―¹―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É 20-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β¬Μ. –‰–Ζ –Φ―É–Ζ–Β―è –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ù–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ–Η, –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α¬Μ - –Ϋ–Α―É–Κ–Α –¥―Ä–Β–≤–Ϋ―è―è, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α―è, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –½–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Η –Α–Ζ–±―É–Κ―É –€–Ψ―Ä–Ζ–Β, ―¹–≤–Β―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η ―³–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Α–≥–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η, ―²–Α–Κ–Β–Μ–Α–Ε–Α –Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–≤. –ê –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –î–Α―É–≥–Α–≤–Β –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η ―É–Ε–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ―³–Μ–Ψ―²¬Μ - –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Β―¹―²–Η–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ, –¥–Β―¹―è―²–Η –Η –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–≤–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Α―Ä–Κ–Α―¹–Ψ–≤ –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Φ–Ψ―¹―²–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –î–Α―É–≥–Α–≤―É.  –®–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Α –î–Α―É–≥–Α–≤–Β. –†–Η–≥–Α. 1950-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Β: ¬Ϊ–Θ–Κ–Μ―é―΅–Η–Ϋ―΄ –≤―¹―²–Α–≤–Η―²―¨! –£―ë―¹–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α―²―¨! –£―ë―¹–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É! –Δ–Α–±–Α–Ϋ―¨! –®–Α–±–Α―à! –£–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Α–Μ―ë–Κ!¬Μ - –Ϋ–Β―¹–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –î–Α―É–≥–Α–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –£–Β―¹–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ―΄ –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―²–Η–Ζ–Φ–Α, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ι–Ϋ―΄–Β. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –≥―Ä–Β–±–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ω–Ψ–Ω–Α–¥, –Ζ–Α―²–Β–Φ βÄî –Μ―É―΅―à–Β, –Β―â–Β –Μ―É―΅―à–Β, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ... –¦–Α–¥–Ψ–Ϋ―è–Φ ―Ä―É–Κ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α―²–Β–Φ - –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α―²–Β–Φ - –Κ―Ä–Ψ–≤―è–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Ζ–Ψ–Μ–Η. –Γ–Ω―É―¹―²―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄ ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –±–Β―¹―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Κ–Η. –Γ–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ–Φ–Α―Ö–Η –≤–Β―¹–Β–Μ, –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Β–±–Κ–Η, ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –≥―Ä–Β–±–Κ–Ψ–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Β―² ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨. –û―² –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö, ¬Ϊ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö¬Μ –≥–Α–Μ―¹–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Ϋ–Κ–Α–Φ. –‰ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ψ―² –≤–Β―¹–Β–Μ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α–Φ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―¹–¥–Α―΅–Α ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―à–Μ―é–Ω–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –≤–Β―¹–Μ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ. –ö―É–Μ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―è ¬Ϊ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Β–Β―Ä–Η–Η¬Μ - –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö –Ω–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–≤ ―à–Μ―é–Ω–Κ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω–Α―Ä―É―¹–Ψ–Φ: ―³–Ψ―Ä–¥–Β–≤–Η–Ϋ–¥ –Η –Ψ–≤–Β―Ä―à―²–Α–≥, ―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ ―É –±–Ψ―Ä―²–Α ―Ä–Α―¹―¹―΄–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –≤ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 20 ―¹–Φ. –ù–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Β - ―¹–Α–Φ –ë–Α―²―è. –€–Ϋ–Β, –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ―¹―è, ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 30 ―¹–Φ. –Γ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –≤–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β–¥–≤―É―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β: ¬Ϊ–ü–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η―²―¨!¬Μ –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥ ―É–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤―É, ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―¹–Η–Μ–Ψ 5 ―¹–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –≤ –¥―É―à–Β ―à–Β–≤–Β–Μ―¨–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –£ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1955 –≥. –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –±–Α―Ä–Κ ¬Ϊ–Γ–Β–¥–Ψ–≤¬Μ. –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ ―Ä–Β–Ι―¹ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ―É –Η –Λ–Α―Ä–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ.  –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Β - ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η–Φ–Α―è –Φ–Β―΅―²–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ζ–Ψ―²–Η–Κ–Η. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É, ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―é –Ω–Α―Ä―É―¹–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Κ –±–Μ–Η–Ζ–Η–≤―à–Β–Φ―É―¹―è ―É―Ö–Ψ–¥―É –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É... –€–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –±―É–¥–Β―² –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Β–≥–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –£―¹–Β, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ, - ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤¬Μ. –ê –±―΄–Μ –Μ–Η ¬Ϊ–Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤¬Μ? –î–Α, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é... –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Η ¬Ϊ–Ϋ–Α –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Β―¹―²―¨ –Ω―è―²–Ϋ–Α¬Μ. –ù–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤ –±―΄–Μ –Ϋ–Α―à –ë–Α―²―è. –û―Ö, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤ –Η –≤―¹–Ω―΄–Μ―¨―΅–Η–≤! –û–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Ψ―¹―è―² ―É―¹―΄. –Θ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ. –ü–Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä–Η–Κ–Φ–Α―Ö–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Η―΅―¨―¹―è-–±―Ä–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―à–Μ–Ψ –±―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 2-3 –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β: ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²―¨ ―É―¹―΄! –ù–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ... –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―΅–Β–Μ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Ψ―²―΄. –£–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–ë–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ, –Η ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö ¬Ϊ–¥–Ε–Η–≥–Η―²–Ψ–≤¬Μ ―É―¹―΄ - –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η –Ψ–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ψ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, ―²–Β - –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ, –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―Ä―Ö–Α ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Μ–Α―¹―²–Β–Ι, –Α –Ψ―²―²―É–¥–Α –Ω–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ - –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä. –Θ―¹―΄ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Κ–Α–≤–Κ–Α–Ζ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ù–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Α―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Α―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―É –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ê–Ϋ–Κ–≤–Η―΅ ―¹ –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Μ–Η―à–Η–Μ―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Β―Ü-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –€―΄ ―¹–Ψ–±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è. –ü–Ψ–Ω–Α–Μ―¹―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Η ―è, –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Ι. –ù–Α–Μ–Β―²–Β–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ω–Β (–Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ, ¬Ϊ―²―Ä–Α–Ω–Α–Φ¬Μ, ¬Ϊ–Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ¬Μ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Β–≥–Ψ–Φ) –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Β –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä―à–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Ι –Ε–Η–≤–Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É, –Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Β–Μ, –Ψ―²―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ, –≤―΄―²―è–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ ―¹―²―Ä―É–Ϋ–Κ―É. - –ö―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι? –ö―É―Ä―¹, –≤–Ζ–≤–Ψ–¥, ―Ä–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι? - –Ω–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –û―²―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ. - –ü–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ! –Θ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨! –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨! - –Ω–Ψ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è.  –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –†–Η–≥–Α, 19.04.1953 –≥. –ê–≤―²–Ψ―Ä –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–≤. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥ –ö–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―Ä–Ψ―²―΄, ―²–Ψ―² –Ω–Ψ–Ε―É―Ä–Η–Μ, –≤―΄–¥–Α–Μ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Κ―É, –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Η–≥―¹―è - –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α, –Ϋ–Ψ ―΅―É–± ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ. –Γ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Α –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –î–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. - –ß―²–Ψ? –≠―²–Ψ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α? –ù–Α–≥–Ψ–Μ–Ψ! –‰ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ! - –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―Ä–¥–Η–Κ―². –‰ ―è ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α ―é–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η. –ù–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Β, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Η. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –±–Β―¹―²–Α–Κ―²–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―΄¬Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –¥–Α–Ε–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―΅–Η–Ϋ―΄. –†–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –±―΄–≤–Α―é―² ―¹–Μ―É―΅–Α–Η. –ë―΄–≤–Α–Β―², –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é―² –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –±–Β–Ζ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ ―²–Α–Κ―², –Ϋ–Β ―É―â–Β–Φ–Μ―è―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―É–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η ―².–¥. –Θ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –≤―¹–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹¬Μ. –û–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –≤ ―è―Ä–Ψ―¹―²–Η, –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α―¹, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―â–Α–¥–Ϋ–Ψ, ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ¬Ϊ–≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ―² –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Κ―¹–Η–Κ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―è –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ–Β–Κ―¹–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–Φ –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―Ä–Β―΅―¨, –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Κ―É –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –≤ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ü–Ψ–¥ –≥–Ψ―Ä―è―΅―É―é ―Ä―É–Κ―É –Β–Φ―É –Μ―É―΅―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è. –ü―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é ―³―Ä–Α–≥–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ, –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Ι. –‰ ―΅–Α―¹―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄ ―à―²―Ä–Η―Ö–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―²―¹―è: ¬Ϊ–™―Ä―É–± ―¹ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η¬Μ, ¬Ϊ–ê–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²―¹―è¬Μ, ¬Ϊ–ö―Ä–Η―²–Η–Κ―É–Β―² –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ¬Μ, ¬Ϊ–û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β¬Μ, ¬Ϊ–‰–Φ–Β–Β―² –Μ―é–±–Η–Φ―΅–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ - ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É–Β―² –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –®–Β–Μ―¨―²–Η–Ϋ–≥–Α, ¬Ϊ...–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Φ–Α–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Β–Φ ―É―΅–Η―² –Η―Ö...¬Μ, ¬Ϊ–‰–Φ–Β–Β―² –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ζ―è―²–Ψ―¹―²―¨ –Κ –Μ―é–¥―è–Φ¬Μ - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–€–Θ–½ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤, ¬Ϊ–û–±–Η–¥―΅–Η–≤, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Β―² ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ¬Μ - –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–€–Θ–½ –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤.  . –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―΅–Β―Ä―²―΄ –¥–Μ―è –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é ―è, –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Β–≥–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö, ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―² –Η –Φ–Ψ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Η–Ζ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ–Η ―¹―É–¥―¨―è–Φ–Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É. –ü–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Η–Μ―¨–¥―è–Ι―¹―²–≤–Ψ, ―Ö–Α–Φ―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―Ö–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η. –ê –¥–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–≥–Β–Ϋ―² –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –≤ –≥–Ψ–¥―΄ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Α –Η –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ - –Κ―Ä―É―²―΄–Β. –ù–Β –Ψ―² –Η–Ζ―ä―è–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Μ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤―΄–Φ. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É –≤―Ä–Β–Φ―è, ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Μ―é–¥–Η, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α. –ï―â―ë –Η –Β―â―ë ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α, –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é, ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―é –Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―² ―¹ –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η –≤–Η–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β―è―²–Β–Μ―è–Φ–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―΅―¨–Η –Ω―É―²–Η ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Η–Κ–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨: - –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö.–ê.–ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ (1896-1973); - –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –‰.–Γ.–°–Φ–Α―à–Β–≤ (1895-1972); - –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –‰.–Γ.–‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤ (1894βÄî1967); - –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≠.–Γ.–ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι (1887-1937); - –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™.–ê.–Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ 43 (1890-1957); - –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –°.–ê.–ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Β–≤ (1901-1983); - –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –ù.–™.–ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ (1904βÄî1974).  . . –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β. –°–Φ–Α―à–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ (1895 - 1972) - ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥–Β―Ü, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (1943), –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α (1945). –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―à–Κ–Ψ–Μ―É ―é–Ϋ–≥ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β (1912-1914), ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (1914βÄî1915), ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –†–ö–ö–ê (1924-1925), ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Η –£–€–ê –Η–Φ. –ö.–ï. –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α (1932). –ù–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―¹ 1912 –≥. - –Κ–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä, –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―², ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η–Κ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α 12-–¥―é–Ι–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α―à–Ϋ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ 1-–Ψ–Ι –€–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ - –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä (1916). –£ –≥–Ψ–¥―΄ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –ê―¹―²―Ä–Α―Ö–Α–Ϋ–Ψ-–ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α―²–Β–Φ –£–Ψ–Μ–Ε―¹–Κ–Ψ-–ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η (1919-1921), –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ¬Μ (¬Ϊ–€–Α―Ä–Α―²¬Μ) –≤ 1921-1924 –≥–≥. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―è―²–Β–Ε–Α (1921), ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Γ–ö–† ¬Ϊ–ë–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ (7-11.1924), ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –≠–€ ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ (1925), –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –≠–€ ¬Ϊ–½–Η–Ϋ–Ψ–≤―¨–Β–≤¬Μ (1925-1926), –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―³–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ¬Μ (1926-1927) –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≠–€ ¬Ϊ–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ (1927-1931), –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―³–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ¬Μ (1931-1934), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β–≤ (1934-1935), –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤ (1935-1937), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α (1937-1938), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (1938-1939), –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (1939-1947). –Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (3.4.1939), –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ (4.6.1940), –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Γ (1.1947-2.1950), –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä (2.1950-7.1951), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–€–ê –Η–Φ. –ö.–ï. –£–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Ψ–≤–Α (8.1951-1.1957), ―¹ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1957 - –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β [25, 56]. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –±–Β–Ζ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –≤―¹–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α, –Ϋ–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α... –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Α―²―²–Β―¹―²―É–Β―²―¹―è: ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –î–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é¬Μ (–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι). –ù–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Ψ–Ι, ―³–Ψ―Ä―²―É–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. –‰ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Α, –Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Φ –Ε–Β, –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η―è―Ö: ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ζ –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ. –î–Ψ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β¬Μ. (–ö–Μ–Β–Ι–Φ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ!) –‰ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–î–Β–Μ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α-–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ¬Μ. –ù–Ψ –Κ―²–Ψ –¥–Ψ―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η–Η, –Η–Μ–Η –≤–Β―Ä–Η–Μ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―²–Η–Ω―É? –£ 1926 –≥. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤. –Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Η–Φ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α. ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –Κ–Α–Κ –Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ¬Ϊ–ß–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α¬Μ, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ (–Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –°.–£. –®–Β–Μ―¨―²–Η–Ϋ–≥–Α). –£ 1932 –≥. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –≤ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à―²–Α–±–Α –ß–Λ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α. –î–Α–Μ–Β–Β ―¹―É–¥―¨–±–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―΅–Β―Ä―²–Α–Μ–Α –Β–Φ―É –Ω―É―²―¨ –≤–Ψ –£–€–Θ–½―΄. –£ 1937 –≥. ―Ä–Β–Ω―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ϋ―Ü–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –≤ 1938-–Φ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α–Ϋ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 1940-–Φ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ –Η –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Κ–Α–¥―Ä–Α―Ö ―¹ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²–Α–Ε–Α –Η –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Β –Μ―é–±–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄.  –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –£–€–Θ–½. 1940 –≥. - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –£―΄–±–Ψ―Ä–≥–Β, –ü–Β―²–Β―Ä–≥–Ψ―³–Β, –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β - ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è. 1943 –≥. - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ―É―Ä―¹–Α –£–£–€–Θ –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –≤ –ë–Α–Κ―É. 1944 –≥. - –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. 1945 –≥. - –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –£ 1944-1947 –≥–≥. –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ –™.–ê. - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–€–Θ–½, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α. –ê –≤ 1948 –≥. –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è... –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤. ¬Ϊ–ü―É―²–Η –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η - –Ϋ–Β–Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η–Φ―΄¬Μ ―²–≤–Β―Ä–¥–Η―² –Φ–Ψ–Μ–≤–Α. –£ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1953 –≥. –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤―É, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –î–Ψ–Μ–≥–Η–Φ–Η, –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²―΄–Φ–Η –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―ç―²–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―², –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Β –Ψ―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –‰ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ–¥–Β–Μ–Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α - –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. 1970 –≥. 1956 –≥. –Η –ö.–ê. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤–Α –Η –ù.–™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―è―é―² –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β 60 –Μ–Β―², –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ - 54. ¬Ϊ–£ 1972 –≥. –ë–Β–Ζ–Ω–Α–Μ―¨―΅–Β–≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω―É―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –°–Φ–Α―à–Β–≤–Α. –ü―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Κ–Η–Φ. –û–Ϋ –Κ–Α–Κ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η –Β–≥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Β –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Φ–Η. –½–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É–±―΄–Μ―¨, –≤―¹–Β ―Ä–Β–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η, –≤―¹–Β ―΅–Α―â–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ζ–Α–±―΄―²―¨–Β. –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ―É―²–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ: –Φ–Α–Φ–Α (1865-1917) - ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ψ–±–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ (―¹―²–Α―Ä―à–Α―è –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α―Ä–Β―¹―²–Α –≤ 1938-–Φ). –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–¥―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η: 1906-1908 - –ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è, 1908-1909 - –•–Η―²–Ψ–Φ–Η―Ä―¹–Κ–Α―è, 1909-1910 - –û–Μ–Ψ–Ϋ–Β―Ü–Κ–Α―è, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ-–ë–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ζ–Α–≤–Ψ–¥―¹–Κ. 1910 –≥. - ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―² ―¹―΄–Ϋ–Α –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥. –ö–Ψ―¹―²―è –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö (–Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö) –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â–Β –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹―΅–Β―². –≠―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Α–Κ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ –Ψ–Ϋ –≤ 1944-–Φ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Φ, –≤ –ö–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―²–Η –Ζ–Α–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹–Η―Ä–Ψ―²―΄, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É, –±–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β. –‰―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Μ―é–¥–Η. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

26.09.201400:3326.09.2014 00:33:58

–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄:

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

–Γ–Μ–Β–¥.

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg)