Высшее училище: служба, учёба, командиры и преподаватели

Семь лет, проведённые в училище, нельзя разрезать на кусочки, это целостные семь лет жизни, хотя основные этапы можно выделить: три года – Подготия, затем первый – второй курсы высшего – общее обучение на вахтенного офицера, далее третий курс – разделение по специальностям: штурман, артиллерист, минёр, и, наконец, с середины четвёртого курса – первые превращения штурманов и минёров в подводники. Каждый год приносил нам что-то новое, мы становились взрослее, серьёзнее, крепче, мужественнее, набирались опыта. Характерно то, что курсанты трёх курсов: 45-48-52, 46-49-53, 47-50-54 шли лагом не один год, были дружны, притирались в спорте, самодеятельности, просто на отдыхе в городе или на танцах, всегда и в училище, и уже на флотах, поддерживали друг друга.

У меня были друзья со старшего курса по увлечению мотоциклом – Володя Тимашёв и Саша Клафтон. Много близких товарищей с младших курсов по училищной самодеятельности, конькобежному спорту. Да, не удивляйтесь, я примерно четыре года (1949-53) увлекался беговыми коньками, ходил на тренировки (хотя у нас практически не было тренера) и входил в состав сборной училища. Был готов пробежать на второй разряд, но соревнования не состоялись, так как были назначены на 5 марта 1953 года, когда страна впала в многодневную и даже многолетнюю скорбь.

На протяжении всех семи лет я был в первой роте в 12-х классах (112, 212, 312, 412). Всех преподавателей чётко не помню, но, конечно же, в памяти остались молодая и розовая от смущения англичанка Идея, очень строгая, но справедливая математичка, преподаватель литературы Иосиф Меттер; более смутно – капитан 3 ранга, преподаватель ЭНП, который поблескивая лысиной и стреляя в нас указкой, показывал прецессию оси гироскопа; преподаватель военно-морской географии капитан I ранга Сутягин, зародивший во мне разведчика; преподаватель военно-морской истории полковник (не Гельфонд), которого я позже встречал в Севастополе, и капитан 1 ранга Лонцих.

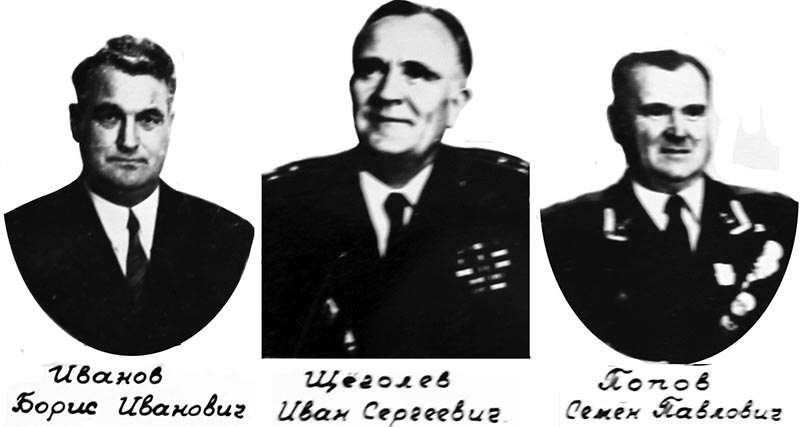

А вели нас по началу морской жизни, воспитывали отцы-командиры, всегда дорогие и родные нашим сердцам: бессменный ротный – Семён Павлович Попов, капитан-лейтенант по прозвищу «Максюта», капитан-лейтенант Костин, начальник курса, а затем факультета – капитан-лейтенант (позже – капитан 2 ранга) Иван Сергеевич Щёголев, начальники училища капитаны 1 ранга Авраамов Николай Юрьевич (дворянского происхождения) и Никитин Борис Викторович, начальник кафедры навигации капитан 1 ранга Новицкий, также дворянин. Среднее звено воспитателей: старшина роты Петя Евтухов, всегда нервный мичман Иванов, которому приписывали высказывание: – «Когда я хочу выругаться, я говорю «Пендюрин»». Так использовалась фамилия Саши Пендюрина, который, благодаря особому строению лица и, особенно, носа всегда имел недовольный вид, даже когда улыбался, за что и пострадал на выпускных экзаменах сталинских времён. Вероятно, были и другие воспитатели, имена которых так же, как и имена преподавателей, подзабылись.

Вначале дружил с Ильей Эренбургом, с которым сидел за одной партой, Андреем Поповым (?), который через год куда-то исчез, Вовкой Куликовым, упомянутым выше Валей Сидякиным, Славкой Коротковым, Юрой Олехновичем. Всех не могу вспомнить, да и за достоверность перечисленных не ручаюсь.

Но после подготии, уже в высшем училище, сложилась у нас крепкая тройка: Эрька Ильин, я и Славка Кулешов (не буду упоминать: «ныне ушедший от нас» и тому подобное, так как пишу об ушедших, как о живых, о том времени, когда они были в этой жизни). В более расширенную компанию единомышленников (любителей потанцевать, пообщаться с девушками и «не дураков выпить») входили Игорь и Миша Лезгинцевы, Жора (Вова) Спасский, Женя Юдин, Саша Гаврильченко, Толя Кюбар, Вилька Холмовой, Аркаша Копейкин, Коля Калашников и многие, многие другие (простите, если не упомянул).

Сборища по праздникам устраивали на квартире у Сергея Ерёменко («Есенина») на Большом проспекте Петроградской стороны. Стал нарицательным, анекдотичный монолог одного из его неожиданно возвратившихся родителей: «Я пришёл к советской молодежи, попить чаю, попеть песен, а что я вижу?! ...». Что родители увидели, трудно описать вразумительно. Собирались также у Лезгинцевых в Кирпичном переулке, у Жоры Спасского в бывшей гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади, у Виталия Серебрякова в районе улиц Чайковского – Каляева (?). После ЛВМПУ Виталий ушёл на гидрофак в училище Фрунзе, а затем растворился в каких-то дипломатических службах. Бывали встречи у Лёши Кирносова, у Эдика Найделя, когда он был женат на дочке известного певца Ефрема Флакса («Закурю-ка что ли папиросу я ...»). Посещали и другие, в том числе и случайные «хаты».

Прошу учесть, что мне труднее (и больнее!) все это вспоминать, так как я уже более десяти лет из-за нескончаемых преобразований и длительных моих плаваний не был в родном городе и кое-что начинаю просто забывать. Это вы можете сесть в метро, выйти на Невском или у Балтийского и пройти по знакомым и родным местам, а у меня – только старые фотозарисовки памяти ... Но свои многоликие прозвища помню, в чём и сознаюсь: «Костяк», «Коста» – от «Косточки», как меня нарёк брат за мою худобу, и производные от Никиты: «Ника», «Ник», «Кит».

Надо отметить многонациональность наших подготов. В нашем классе большинство было русских, но были и украинцы – Дима Кандыбко и другие, евреи – Валя Фельдман, Муня Кириллов, Ефим Туник, Виктор Баскин, Давид Масловский, с которыми я учился ещё в школе в седьмом классе, был даже казанский татарин – Кадыр Шайхутдинович Гильмутдинов. В другом классе был питерский финн Юрка Реннике. А с приходом нахимовцев прибавились и латыши – Фелл Мартинсон и другие. Но мы этого совсем не замечали, у нас не было национального вопроса, у нас был один спор, одна тема: – «Какой город лучше, важнее, ценнее – Ленинград или Москва?!». Ленинградцев и москвичей было примерно поровну, а из других городов и из сёл – 10-20%. Поэтому дебаты всегда были жаркими.

Спорт, мотоцикл, самодеятельность и другие увлечения

Наше училище было сплошь спортивным, секции пронзали его сверху донизу, спортсменами становились как по любви и призванию, так и тотально по приказу. В секции бокса у тренера Ивана Павловича начинал заниматься будущий олимпийский чемпион и чемпион мира Геннадий Шатков. На уровнях ВМУЗов и ВМФ занимали призовые места наши баскетболисты, гимнасты, боксёры, борцы. Я – хиляк от рождения, занимался и боксом (бросил из-за музыки и художественной самодеятельности), и коньками, и гимнастикой, и плаванием, и греблей, и парусом, и легкой атлетикой. По некоторым видам спорта играючи получал третьи разряды. Разрядные значки в то время были по многим видам спорта. Мы ими очень гордились. На московском параде первая шеренга батальона нашего курса сверкала спортивными наградами. К сожалению, в дальнейшем такого спортивного энтузиазма не встречал.

Кроме спорта и мотоцикла, в моих увлечениях были еще три кита: самодеятельность, модельный кружок и редколлегия. Времени на самоподготовку не хватало совсем. Я очень редко сидел в классе: то выступаем в каком-нибудь клубе или Дворце культуры, то махаю ногами на ледяном стадионе, то уехал за кистями и красками, то просто «ППР» (постояли, поговорили и разошлись) над стенгазетой в укромном, своём уголке.

Итак, художественная самодеятельность. Полтора-два года занимался в музыкальном кружке на фортепиано. Играл в струнном оркестре училища на аккордеоне. Мне был выдан клубом в личное пользование и под личную ответственность полный аккордеон «Ноhпег». Выступал сольно и в паре с Толей Балаухиным (баян) на курсовых вечерах со всякими поппури-фантазиями «на тему». Аккомпанировал на рояле танцорам – венгерский танец и дуэт Фоки и Филиппа из оперетты «Вольный ветер» в исполнении Вити Пескарёва и Тошки Сенюшкина. Сопровождал музыкой чечётку Жоры Спасского. Подыгрывал фельетонистам, когда «заболевал» «автор у рояля» Лёша Кирносов, а политсатира должна была всё-таки выплёскиваться в массы Вилей Холмовым и Геркой Гойером. Создавал джазовый шум за сценой в какой-то постановке, в которой участвовал будущий народный артист России Иван Краско. Кто-то из курсантов сложил про нас шутливый стих: «Крышка весело открыта, у рояля – сам Никита, под его занудный вой, стонет Виля Холмовой».

Как личности, «близкие к искусству», организовывали с Вилей и ночные закрытые танцы в каком-нибудь клубе или школе с приглашением студентов и джазистов с их лидерами: Виталием Понаровским (будущим папочкой Ирины) и, кажется, Александром Броневицким (бывшим мужем Эдиты Пьехи). Кстати, в лейтенантах мы с Вилей продолжили политсатиру вдвоём, как и , – выступали с фельетонами Лёши Кирносова на смотре самодеятельности 153 бригады лодок. Прорывались и на флотский смотр в Севастополе.

Одноклассником Юрием Фёдоровым был организован судомодельный кружок, в который входили Вовка Спасский (Жора), Игорь Лезгинцев (?), я, «дед Щукарь» (курсант небольшого роста, фамилии не помню) и Ваня Сорокин (или Соколов) с младшего курса.

Юра стал знаменитым, действительно талантливым моделистом – будущим командиром исторического крейсера-музея «Аврора». Модели он делал из слоновой кости и золота: модель крейсера «Ворошилов» ко дню рождения Климента Ефремовича, какую-то модель к 70-летию И.В.Сталина. Особенно любил Юра парусники, хорошо разбирался в них и знал историю каждого. Мы же вначале просто помогали Юре черновой и неквалифицированной работой. Я, например, разграфлял и рисовал квадратики 1х1 миллиметр – плитки на палубе камбуза нашего парусника «Учёба», модель которого была выполнена Фёдоровым. Ездили за материалом на завод в устье Невы, производивший торпедные и командирские катера, яхты (красное дерево!). Копались, разбирая подвалы и чердаки в военно-морском музее, который в то время возглавлял шеф и учитель Юры – капитан 1 ранга Юрьев, в поисках чего-нибудь подходящего для моделей. Затем нам отвели помещение (простите, бывшего гальюна). Мы оборудовали его двумя-тремя станками и начали изготовлять и оформлять стенды – карты Кольского залива. Белого моря, Севморпути и так далее с действующими (мигающими) маяками и бегущей лентой изображения берегов. Получалась движущаяся панорама для отработки пеленгования береговых ориентиров на ходу корабля. За это уже на флоте я получил денежную премию – перевод на 200 рублей. На руки в лейтенантах я получал 2400 рублей. Так нас «оценили».

В один из отпусков, примерно в 1975-1977 годах, я приехал из Севастополя с семьёй на своих «Жигулях» и, отправив жену с сестрой по магазинам, поехал с сыном по музеям. Посетили военно-морской музей, а затем прибыли к «Авроре». У трапа увидели табличку «музей закрыт на ремонт». Моя настойчивость привела нас в каюту командира. Была радостная встреча, дружеские объятия с Юрой Фёдоровым. Он дал нам ключи, и мы самостоятельно обошли все музейные помещения, где не менее 70-80% моделей были произведениями самого Юры. Большой интерес проявил не только мой 11-13-летний сын, но и я – «старый революционер».

В редколлегию роты (или курса) входили те же лица, та же «компашка»: Игорь Лезгинцев, Жора-Вова Спасский, и я. Иногда вливался кто-нибудь из комсомольских активистов – для сбора заметок и общего формального руководства. Каждый был талантлив в своём: Игорь и Жора рисовали (Игорь – классику, Жора – карикатуры), я делал надписи, заголовки, графику и общее размещение. Всех объединяло абсолютное нежелание сидеть в классе на самоподготовке или «выводиться» на вечернюю прогулку. Газеты мы выпускали красочные, интересные, карикатурные. На конкурсах занимали призовые места. Однажды я машинально нарисовал И.В. Сталина на трибуне мавзолея, отдающего честь... левой рукой. Представляю, где бы мы были, если бы кто-то заметил, обнаружил эту «крамолу».

И моделизмом, и художеством мы занимались и на практиках: создавали «тяп-ляп» модели кораблей, на которых проходили практику, расписывали каюты под дерево, делали всякие стенды не только для командиров БЧ-1 и старпомов, но и для замполитов, ибо цель была одна – особые условия, спокойная жизнь и «отлично» за практику.

Военная служба без парадов не бывает

Большое место в нашей жизни занимали парады: каждый май и каждый ноябрь. Лично я участвовал в одиннадцати парадах, из них один или два – московских: в мае 1950 года и в мае 1952 года (почему-то не могу точно вспомнить, в двух парадах я участвовал или только в одном).

Каждый парад – это усиленная, изнуряющая строевая подготовка в течение двух месяцев, общие обычные и генеральные репетиции за месяц и сам парад. В Ленинграде в этот день вставали очень рано – в 04.30-05.00, плотно завтракали, тепло одевались (под форму № 3 – тёплое бельё), десятки раз строились и проверялись. Потом шли в строю от Балтийского вокзала по улице Майорова на Исаакиевскую площадь, где был небольшой «привал» – «можно курить, можно «сходить» («присесть» нельзя и негде), а затем – марш на Дворцовую. Парад начинался в 10.00, таким образом, мы были на ногах пять часов до парада, два часа на параде и два часа при возвращении. Итого девять часов, из них не меньше половины – с винтовкой весом пять килограммов на согнутой руке, чуть привалив ее к плечу. Было очень утомительно, но мы полны гордости, важности, ибо были в центре внимания.

Готовил нас к парадам заместитель начальника училища по строевой части полковник Соколов – наш советский полковник: высокий, красивый, в большой модной фуражке, «гроза» женщин. Выглядел он не хуже царских военных аристократов. Рядом собака, тоже большая, благородная и тоже красивая. Не парочка, а загляденье: невольно подтягиваешься, распрямляешь плечи, подсознательно хочешь подражать им, быть похожим на них. Такой же красиво-строевой полковник – комендант столицы готовил нас в Москве. (Соколов впоследствии стал комендантом Ленинграда).

В Москву мы поехали в начале апреля, хорошо индивидуально экипированные. Потом мы эти строго уставные бушлаты, «бески» и «клеша» с удовольствием носили и на четвёртом курсе. Жили в полуэкипаже за Химками в Чёрном или Белом Лебеде. Занимались ежедневно до 14 часов строевыми на площади у морвокзала Химки. Репетиции – на аэродроме, генеральная – на Красной площади. На занятия нас возили на красивых голубых «фордах – студебеккерах» с якорями на борту – фирменный знак ВМФ. Кормили очень плотно. После строевых и обеда – обязательный сон, вечером – увольнение: экскурсии, театры (билеты бесплатно). Один раз мы с Мишей Лезгинцевым посетили Большой театр, правда, купив билеты на ... самую, самую галёрку, но ... всё-таки побывали, знаем, что такое Большой театр Советского Союза. Я срочно заделался москвичом (отец действительно жил в Москве) и мог увольняться на ночь с субботы на воскресенье.

Моё место в строю в соответствии с ростом было второе с правого края в предпоследней шеренге, а на парад я пошёл первым справа, так как кто-то заболел. Разница принципиальная: вторым ты держишь голову направо и видишь всю трибуну, а первым – голова прямо и зришь только надоевший затылок впереди идущего. Я же ухитрился идти точно в затылок, держать голову прямо, но глаза скосил вправо дальше, чем сектор бортового отличительного огня, и видел Сталина, даже его рябинки, даже его красно-синие жилки на щеках. Но я их не замечал, я был в восторге, в эйфории: «Я вижу Вождя! Я вижу СТАЛИНА!!!». Идти по брусчатке, да ещё в ботинках с подковками, было очень трудно, опасно. То, что я не «выехал», не «зарубил» вправо, – чудо, везение.

Когда возвращались с парада до своих голубых «автобусов» по улицам, заполненным праздничной толпой, слышали анекдотичные реплики: сынок спрашивает: «Мама, а почему они (то есть мы) все такие красные?» (мы были поджарены весенним солнцем), на что, мама, не задумываясь, отвечает: «Пьяные, наверное...». Ассоциация у неё такая: моряк – значит пьяный.

После парада нас отпустили на ночь 1 и 2 мая и «отдали столицу на растерзание победителям». Каким-то образом мы (не помню, с кем из курсантов) оказались в Малаховке, где и веселились. А я даже влюбился, результатом чего была вполне законная двойка по ОМЛ (основам марксизма-ленинизма), так как я, готовясь к экзамену, смотрел в книгу, а видел ... её улыбку, взгляд. Никак не мог перестроиться с Малаховки на революционный Петроград. Теперь я очень горжусь, что ещё в те тяжёлые сталинские годы этой двойкой «смело» выразил свой протест, своё несогласие с политикой партии и ныне причисляю себя к «жертвам культа личности»!

На четвёртом курсе 1 мая мы стояли на Дворцовой площади в оцеплении между рядами демонстрантов. Это было интересно, вольно, с приподнятым настроением, «задеванием» проходящих девушек, короче, – совсем не то, что на параде с ружьём.

Система воспитания, внутренний уклад жизни

Наши начальники училища Авраамов и Никитин пытались воспитать нас по типу кадетов Морского корпуса, приобщить к культуре. Ещё на первых курсах подготовительного училища были введены уроки танцев. Мы, в робах и «гадах» на два номера больше, поначалу неловко топтались в парах, а через некоторое время лихо «отплясывали» не только «буржуйский» фокстрот, но и мазурку, и падеспань, польку, краковяк, падекатр, вальс, вальс-мазурку, русский бальный танец и другие, что конечно же пригодилось нам в будущем. Воспитывали в нас не только любовь к танцам, но и способность держать себя в обществе, за столом, развивали общую культуру. Неоднократно нас строем водили в театр, в том числе и в Мариинку, в музеи, даже в золотые кладовые. А училищный оркестр, благодаря его (почти Алябьев), часто игравший во время обедов, знакомил нас не только с «Сильвой» и «Фиалкой Монмартра», так что не только иногородние провинциалы «окультуривались», но и ленинградцы, и москвичи.

В то время – годы борьбы с космополитизмом – всякие западные неклассические танцы были почти изъяты. Даже в знаменитом Мраморном зале играли фокстрот или танго через шесть-семь бальных и русских танцев. И тогда, как протест, появилась подпольная «линда» – что-то с элементами чарльстона. Её танцевали по углам, в закутках залов, хотя танец в исполнении профессионалов – очень красивый и живой. Наш учитель-руководитель, который ставил танцы в художественной самодеятельности, показал со своей партнершей эту самую линду – мы выли от восторга, мы охали в восхищении и пытались подражать. И всё же однажды во Дворце пионеров, куда мы были приглашены на бал (ещё с красными курсовками), получили «щелчок по носу»: самозабвенно «линдуем» между колоннами, вдруг открывается высокая дверь и в зал парами в торжественном падекатре входят костюмированные красивые девочки и мальчики – отточенные, изящные, соответствующие духу старинного Аничкова дворца. Мы, «линдачи-клёшники», сразу скисли, они нас раздавили классикой.

Был ли я разгильдяем в училище? Пожалуй, нет, может быть даже числился в благополучных. Хотя разок сидел на гарнизонной гауптвахте. Было это в зимний отпуск на третьем курсе высшего училища. Славка Кулешов, Эрка Ильин, я и наш товарищ (мой друг ещё с блокадных времён) из ансамбля Балтийского флота Павел Никольский возвращались откуда-то ночью в состоянии некоторого подпития. Навстречу шла большая по численности весёлая компания гражданских парней примерно в том же состоянии. «Бараны» столкнулись: ругань, визг, взмахи, свист, гам – молниеносный кадр... Крик: – «Полундра!». Все разбежались, а я... то ли не смог, то ли уже некуда было бежать. Взяли, повязали, отвезли в комендатуру и выдали законные, заработанные десять суток аж от самого коменданта города, причём, получилось так, что не менее пяти суток за счёт каникул. Познакомиться с гауптвахтой было познавательно, интересно. Предписанный уставом и противоположный ему сложившийся в камерах порядок, дракон старшина–«боров», самодельные игральные карты, «бычки» и крошки табака в самых укромных местах одежды, работы «на воле» и так далее – всё было необычно. Однажды убирали снег около Пушкинского театра, заодно посмотрели и генеральную репетицию какого-то спектакля с известными артистами Толубеевым и Черкасовым. В другой раз прямо с работы у Дома офицеров по какой-то уборке-разгрузке полковник – дядюшка моего соседа-сокамерника повёл нас отобедать в ресторане. Так что, впечатления богатые.

Но самое интересное было потом: когда я прибыл в училище, Иван Сергеевич, принявший мой доклад, спросил, с кем вместе я участвовал в драке. Естественно, я промямлил, что какие-то случайные незнакомые курсанты, конечно же, из другого училища. Тогда отец-командир «выдал» мне, нарисовал полную картину «встречи на Эльбе» (на Мойке): с кем я был и многое другое из более ранних моих похождений. Не сразу, но я понял, что эти знания превышают проницательность воспитателя, досконально знающего своего воспитанника, что существует хорошо налаженная «пятая колонна», и всё, что мы вытворяем, известно начальству. Вот так вот...

Ну, а в остальном я был паинькой, получал дежурные благодарности за самодеятельность, стенгазету, спорт и даже успеваемость.

Подготовительное училище (10 классов) я заканчивал в расчёте на серебряную медаль, но, к сожалению, ГорОНО не утвердил пятёрку за сочинение, поставленную в училище. Имея право выбора, я пожелал идти на гидрографический факультет училища имени Фрунзе, но мудрый Никитин Б.В. (уже адмирал) в беседе нарисовал мрачную перспективу, обозвал гидрографов «маслёнщиками» и отговорил меня. И правильно сделал: я не покинул своих друзей и стал подводником (в дальнейшем, кстати, побывав и гидрографом).

За годы учёбы в подготовительном училище много курсантов отсеялось по различным причинам: неуспеваемость, здоровье, неприспособленность к службе, несовместимость с коллективом. А по окончании ЛВМПУ некоторые перешли в другие училища: на гидрофак во Фрунзе – В.Серебряков и ещё кто-то; в ВИТУ – хромой Раллев, доставшийся нам после «полёта» с лестничной площадки четвёртого этажа, где встретились в 1945 году две упрямые роты; в интендантское – Илья Эренбург, Гриша Балашов и, по-моему, Кадыр Гильмутдинов; в медицинскую Академию – Гуляко. В результате – добирали два класса с «гражданки». А к финишу – выпуску из высшего училища – не дошли примерно около ста человек.

Готовились к экзаменам, в том числе и государственным, заменявшим диплом, группами по три-четыре человека. Занимались и на чердачных лестничных площадках, и в закутках, и в пустых аудиториях, но обязательно так, чтобы никто другой, никакие другие «мафиози» не мешали.

В нашу «компашку» входили Эрик Ильин, Славка Кулешов (до перевода в минёры), Толя Кюбар, Саша Гаврильченко и я. Возможно, ещё кто-то. У меня и, кажется, у Толи Кюбара по негуманитарным предметам были хорошие, чёткие, красочные конспекты. Мы разбирали каждый вопрос билета (предполагаемый или известный), «гоняли» друг друга, разъясняли и, если всё ясно, переходили к другому. Так как уровень знаний и усвояемости у нас, кроме Славки Кулешова, был примерно одинаков, то особо мы не напрягались, по ночам не «долбали». У некоторых курсантов такая привычка или необходимость была: заказывали дневальному поднять их в четыре-пять утра и садились зубрить. Аркаша Копейкин, когда его будили в 5.00, открывал один глаз и вещал: «Хорошо-то как – ещё целый час спать!» И засыпал снова.

В ночь перед сдачей государственного экзамена по электро-навигационным приборам у меня во сне «пролистался» весь конспект. Утром я взял билет в пристрелочной первой четвёрке, и у меня всплыл перед глазами нужный лист конспекта. Спокойно «срисовал» с памяти чертёж, написал текст и был готов. Преподаватель посмотрел на доску, задал два-три уточняющих, проверяющих или дополнительных вопроса и, поставив жирную пятёрку, отпустил меня. Этот эпизод подтверждает, что хороший конспект, составляемый в течение всего учебного года, – почти полный успех на экзаменах, да и в жизни, в дальнейшей службе на флоте, о чём я расскажу ниже. Конечно, не по всем предметам у меня были такие конспекты и, следовательно, знания, но по штурманским дисциплинам всегда было только «пять баллов».

С самого первого курса я любил навигационные прокладки: тренировочные, контрольные, состязательные. Всегда получал за них отличные оценки и призы за первое-третье места, что и способствовало беспрепятственному распределению меня на штурманский факультет.

Обучение «хорошей морской практике»

Как нестандартные, особые виды учебы и морского становления я хотел бы выделить: морскую шлюпочно-парусную практику в подготовительном училище, практику на кораблях и ЛВД (легководолазную подготовку) в высшем училище.

Шлюпкой, то есть греблей, постановкой парусов, поворотами «через фордевинд» и «оверштаг», мы занимались с самых первых подготских дней, конечно же, сначала изучив всё теоретически. Затем каждому поочередно доверяли управлять шлюпкой как на вёслах, так и под парусами, последнее особенно сложно. У нас была база на Фонтанке (описана В.В.Конецким), а затем в районе стадиона Ленина, откуда мы, взяв сухой паек на день, выходили через морской канал порта в Финский залив. Хоть это место и называлось пренебрежительно «Маркизовой лужей», но мозолей, истинно морской закалки оно подарило нам много. Это была наша закваска.

Особую благодарность в нашем становлении моряков-парусников следует выразить преподавателю кафедры военно-морской подготовки капитану с красными погонами Ю.Р.Похвалле. Он был очень учтив с нами, очень благороден и очень любил своё парусное дело, что с успехом воспитывал и в нас без всякого боцманского сленга. Шлюпками мы занимались в течение всего учебного года, а в одну из начальных практик совершили поход по Неве в Ладожское озеро (для нас в то время – море) и обратно. По этому же маршруту через 25 лет после выпуска мы прокатились на теплоходе «Н.Крупская», но лично я последнее помню смутно ввиду обильных встреч с друзьями.

Из практик-походов на шхуне «Учёба» мне запомнились три момента. Первый: ежедневное, вместо физзарядки, лазание по вантам вверх, переход на тридцатиметровой высоте вокруг мачты и спуск. Сначала было очень страшно, но не залезть нельзя – стыдно, затем попривыкли и бегали по вантам и реям при постановке-уборке парусов, как обезьяны. Второй: в одну из таких постановок при сильном ветре и качке в пять-шесть баллов одного курсанта (кажется, это был Женя Юдин) «рвануло» и он, «мёртво» вцепившись в угол паруса, болтался над рычащей бездной, пока кому-то удалось подтянуть его к рее. Говорят, что его пальцы не могли разжать. И, наконец, третий: стоянка у причальной городской стенки Выборга напротив знаменитой крепости. Мы – «мореманы» высыпали на палубу нашего небольшого парусника и, презрительно поглядывая на береговых штатских, гордо пели «в Кейптаунском порту» и другие залихватско-пиратские песни. Запевал Виля Холмовой, я подыгрывал на маленьком аккордеоне. Мы были на высоте, мы видели шторм, мы уже стали моряками.

Крейсер «Красный Крым»

Практика на Черноморском флоте после 1-го курса высшего училища проходила на . Старпомом на крейсере был капитан 3 ранга, при появлении которого подавалась команда наподобие «Покрышкин в воздухе» и все разбегались, прятались. Позднее он был старшим помощником командира линкора «Новороссийск» и боролся за его живучесть в трагический октябрь 1955 года.

В основном практиковались мы в приборках, стирках роб, нарядах на камбуз и в гальюн, артиллерийских стрельбах, которые я после блокады не переваривал, штурманской прокладке при плавании вдоль всего побережья Черного моря до Батуми. Если отбросить тяготы, скученность (на практике были курсанты и других училищ), постоянную «заботу» начальства, то эту практику можно назвать интересной, познавательной и начально-морской, так сказать, общей.

После второго и третьего курсов мы проходили практику на Северном флоте «конвейерным» способом: на торпедных катерах в губе Западная Долгая, на американских малых охотниках в Полярном, на тральщиках «амиках», тоже американских, занимаясь боевым тралением, на эсминцах проекта 30-бис в Североморске. На каждом корабле мы были небольшими группами по три-пять человек, занимались конкретным делом, становились настоящими помощниками командиров БЧ-1. На «Грозе» я не был, так как преферансом не увлекался, хотя некоторые (по-моему, Игорь Лезгинцев) ухитрились просидеть буквально на нарах за картами, не выходя на верхнюю палубу, целый месяц.

Мне очень понравились торпедные катера типа «Воспер», «Элко», «Хиггинс», да и наши «Комсомольцы». Особенно симпатичны были их молодые командиры – старлеи и даже лейтенанты. В настоящих американских канадках, обветренные, солёные, с зелёными «крабами» на фуражках (пилотки тогда носили только подводники), они вразвалочку сходили на причал, группировались, вернее, кучковались, небрежно закуривали и громко, с дружескими подначками и юмором обсуждали выполненные стрельбы и сам выход в море. Мы им очень завидовали, и я искренне хотел стать катерником, тем более, что И.С.Щёголев тоже был катерником. Мне очень нравилось летать по гребням волн, как на мотоцикле по плохой грунтовой дороге (так точно выразился один из катерников), но в дрейфе я бессовестно укачивался, хотя на других кораблях качку переносил стойко.

Кроме того, по каким-то причинам в губе Западная Долгая (именно там и более нигде) у меня ежедневно с 17.30 до 19.30 очень болезненно обострялся затаённо имеемый у каждого ленинградца гайморит. Местный врач сказал, что единственное лечение – уехать отсюда, что оказалось верным. Свою несбывшуюся мечту, любовь к торпедным катерам, полёт по волнам, я впоследствии, приезжая в Ленинград на машине, обязательно имитировал, воспроизводил прыжком на большой скорости через горбатые мостики набережной у Летнего сада. Ощущение особое, острое, неповторимое и, главное, точное.

При прохождении практики на малых охотниках за подводными лодками я попал на катер, который использовался как разъездной, постоянно курсирующий Полярное – Североморск – Мурманск, то есть осваивал Кольский залив. Курсантская практика в основном заключалась в выполнении заказов младших, а иногда и старших офицеров соседних кораблей, – закупка спиртного в Мурманске и «контрабандная» его доставка в Полярное – зону «сухого» закона. Запомнилось также, как меня «купил» штатный кок-матрос, к которому я был приставлен на данный день. Он с вечера попросил меня «постараться для ребят» – встать завтра пораньше, сходить в сопки (в Полярном они «подстрижены» под Котовского»), набрать хворосту с тем, чтобы он (кок) смог приготовить команде праздничный обед (дело было перед Днём ВМФ). Стараясь «прогнуться» и доказать, что и курсанты – бывалые моряки и от «народа» себя не отделяют, я всё это добросовестно выполнил и, довольный и гордый, вывалил охапку сухих сучков и где-то позаимствованных дощечек перед плитой на камбузе. Кок невозмутимо сказал «большое спасибо» и ... включил рубильник!.. И это случилось, когда у меня за плечами были три года подготии и почти два курса высшего!

На тральщиках – «амиках» бытовые условия были получше, почеловечнее, но служба, задачи – очень трудными. Мы шли и выполняли боевое траление в районе к востоку от устья Белого моря. Траление было фактическое, курс менять и, соответственно, уменьшать качку нельзя, поэтому бросало и трепало здорово. Так сутки за сутками. Однажды в этой лихой обстановке я проходил по офицерскому коридору и через открытую дверь увидел нашего руководителя практики (кажется, капитана 1 ранга Новицкого) сидящим в каюте, в кресле за столом и спокойно с книжкой в руках пьющего мелкими глотками то ли коньяк, то ли чай (но пахло!).

Народ на тральщиках был очень дружный: матросы, которые прослужили уже более пяти лет, молодые, но не заносчивые офицеры. Мы действительно высаживались на остров Колгуев, и одна шлюпка у нас перевернулась, как об этом пишет Володя Брыскин. Два дня назад Боря Пукин дал мне прочитать его книгу «Тихоокеанский флот». В ней Володя всё описал гораздо подробнее и интересней о нашей «чудильниковской» жизни, поэтому буду стараться быстрее «выпуститься» из училища. На острове наши офицеры закупали бостон, из которого шили себе сверхвыходные военные костюмы в ногу с модой. Тогда любили морскую форму, не «скрывали» и умели красиво её носить. Кажется, там, на этом острове, было здание, которое построили ненцам с расчетом, что на втором этаже будут магазин и жилые комнаты, а на первом – клуб. Местные аборигены решили по-другому: жили вокруг здания в чумах, а в клуб загнали ... оленей. Но магазин, хоть и без «огненной воды», всё-таки работал.

На эсминце проекта 30-бис (название точно не помню: то ли «Бодрый», то ли «Дикий», то ли «Смелый»), кроме обычных для практики эпизодов, штрихов, интересным было наличие медвежонка и, конечно же, он был любимцем командира. Но не нас, ибо медведь (а он был уже почти юношей) очень любил забираться в курсантские койки, а при строгих окриках обязательно выдавал «на гора» там, где его заставали. Кроме медвежонка, на корабле была старая мудрая собака-мама с двумя щенками. Когда командир шёл домой (эсминец стоял в Североморске), то за ним весело плелись и медвежонок, и щенки, а «мама» следила за порядком, подгоняла деток, не давала им «заплестись» в сторону, направляла на нужный курс... Практика на эсминце отличалась от предыдущих тем, что мы познакомились и по мере возможности освоили новые для того времени навигационные приборы (гирокомпас с курсографом, эхолот, радиолокационную станцию).

В целом, мы за эти две практики 1951-1952 годов подковались и уже могли иметь собственное суждение о плюсах – минусах будущей службы на том или ином типе надводного корабля, но на четвёртом курсе судьба резко развернула нас и направила под воду.

Нас готовят в подводники

Когда мы узнали, что будем подводниками, не у всех, в том числе и у меня, это вызвало положительные эмоции. Ходили слухи, что подводники умываются один раз в месяц, острят и вообще говорят одно слово в неделю и результативно обнимают жену один раз за ночь – полярную. В училище «подводная лодка» для нас было чисто теоретическим понятием. То, что мы изучали на лекциях, видели на схемах – всё было абстрактно, безжизненно, так как воочию мы видели лодку один раз, да и то это была допотопно-революционная лодка, стоявшая у набережной лейтенанта Шмидта и выполнявшая роль музейного экспоната.

Несмотря на расплывчатость и пока непривлекательность идеи и перспективы службы на подводных лодках, мы всё же заинтересовались, сначала лениво, потом, всё более интенсивно. После повторной сверхстрогой медицинской комиссии человек 10 – 15 наших курсантов отсеялось. Женя Булыкин – спортсмен – борец, а обнаружили туберкулёз. К нам перешли желающие стать подводниками курсанты из училища имени Фрунзе: мой будущий друг Виталька Ленинцев, коллега-командир Вадим Коновалов, который уже будучи адмиралом погиб вместе с Джемсом Чулковым при катастрофе самолёта, вылетевшего на ТОФ из Ленинграда в 1981 году, и другие.

Итак, наконец, ЛВД или легководолазная подготовка. Проходили мы ее в КУОППе (Краснознаменный учебный отряд подводного плавания) на Косой линии или Гаванской улице Васильевского острова (?), аж за Мраморным (Кировским ДК). Программа по полному курсу, начиная от первого погружения и выполнения мелких работ под водой в бассейне и кончая выходом из «лодки» через 26-метровую башню. Первые «нырки» и хождения под водой в снаряжении были забавны, интересны новизной ощущений и совершенно не страшны. Но не для всех. На Валю Утенкова не действовали никакие разъяснения, уговоры, разносы. Как только вода доходила до загубника или очков шлема, он совершенно терял самообладание, контроль и сознание и выскакивал из воды, как пробка. По-моему, его, в конце концов, отстранили от прохождения ЛВД и выпустили в надводники.

Всё же самым неприятным, щекочущим нервы (даже и впоследствии на флоте) был выход из торпедного аппарата. Толстый мичман-инструктор, расхаживая перед строем трепещущих курсантов, монотонно рассказывал о «случаях», которые происходили при выполнении этого упражнения: то впередилежащий «лягнулся» от страха и выбил загубник у лежащего сзади, то не успели спустить воду из торпедного аппарата по поднятой изнутри тревоге, то ещё что-то, а результат – трупы. Нам и так тошно, и так боремся с собой, как перед встречей с бормашиной, а он подливает и подливает. Я всегда «собирался», проводил аутотренинг – «мне хорошо в торпедном аппарате», «мне не страшно» и тому подобное, загонял предательскую дрожь внутрь, чётко выполнял все предписания «живодёра» – инструктора и ... выходил из торпедного аппарата нормально. Так как эти тренировки, эти упражнения проводились поэтапно от простого к сложному (сухой ТА, мокрый ТА в ванне и так далее), то постепенно чувство боязни уменьшалось, притуплялось, но полностью чувство самосохранения, самозащиты не исчезало, просто мы становились более «подкованными», уверенными. Как говорят парашютисты, страшна только первая тысяча прыжков.

Выход через тубус и дальнейший подъём в башне по тросу с мусингами, соблюдая выдержки времени, особого труда не составляли, так как впереди, вернее, наверху постепенно появлялся «свет в туннеле», а на каждой площадке через пять метров стоял страхующий. Свободного всплытия мы тогда ещё не осваивали.

На флоте я от ежегодных упражнений и задач ЛВД не отлынивал, даже когда стал командиром. А в молодости на флотских учениях в должности старшего помощника или помощника командира выходил из лодки в колоколе с глубины 90 метров (по плану учения 120 метров). В этом случае я, будучи в положении старшего и инструктора, перед подчиненными делал вид, что глубина даже в 90 метров – моя стихия и вся эта серьёзная и опасная процедура для меня привычное дело, «семечки». Однако, вид воды, вид глубины изнутри колокола навевал различные и не очень восторженные мысли, а времени для размышлений было достаточно – колокол шёл вверх со всеми положенными выдержками.

Продолжение следует