–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–љ—Л–µ —И–њ–Є–љ–і–µ–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤—П—В—Б—П —Б–Њ —Б—В–∞–ї—М—О –Є —В–Є—В–∞–љ–Њ–Љ

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П

0

15.06.200906:4915.06.2009 06:49:42

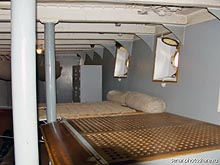

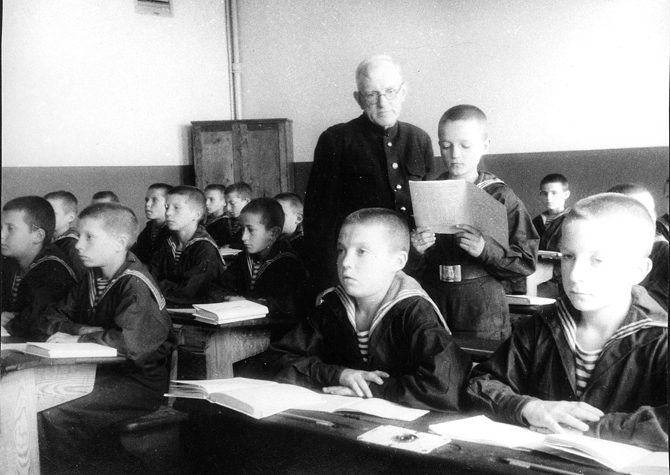

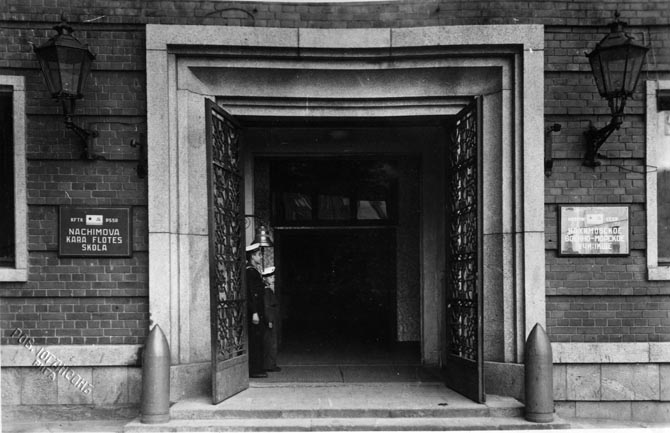

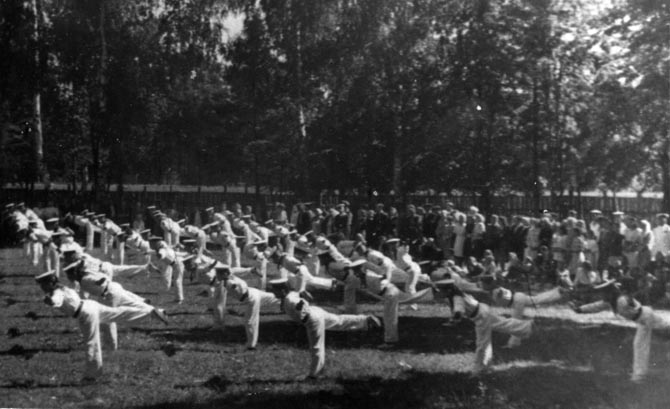

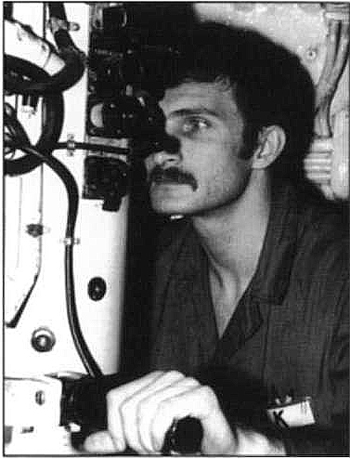

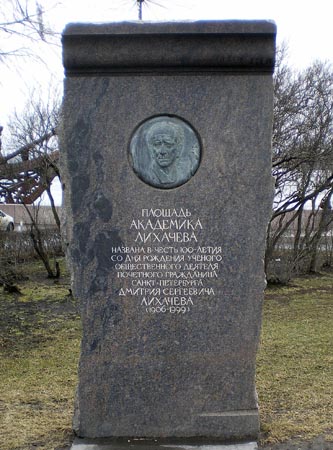

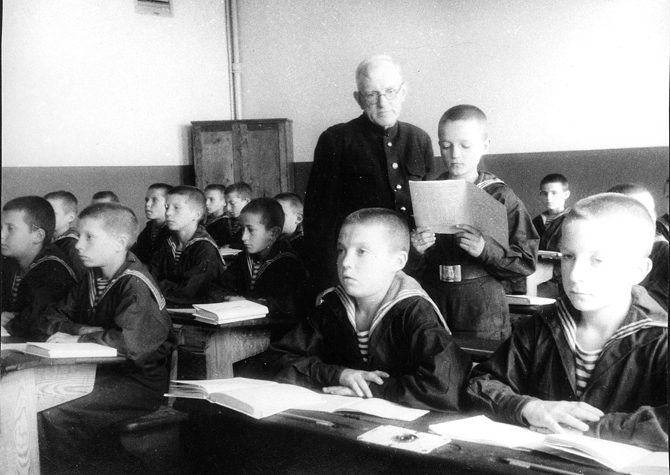

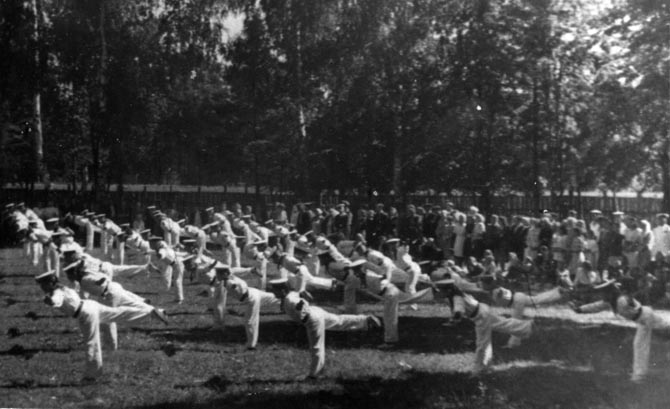

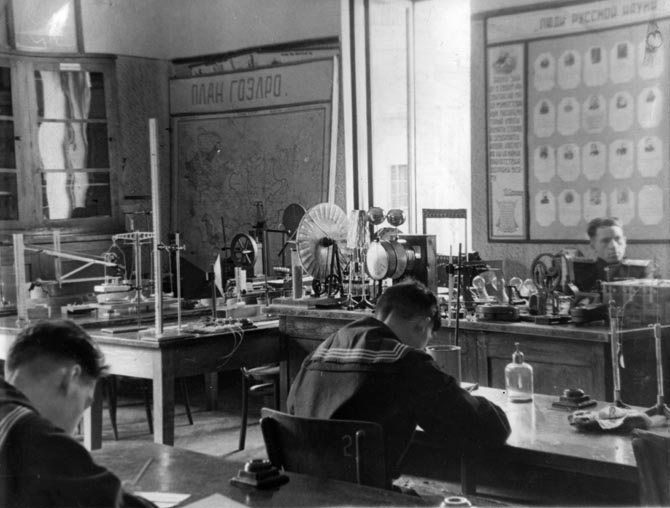

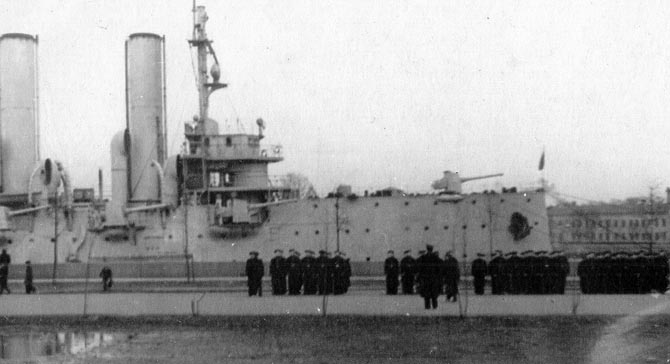

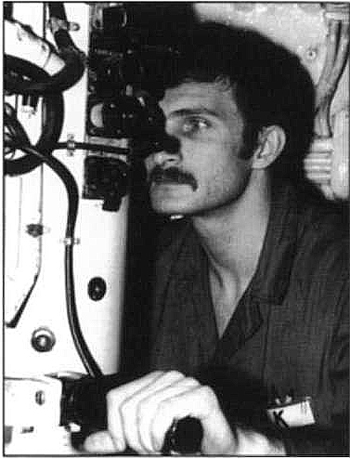

–Э–∞—И–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ."–Ъ–∞–Ї –Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –і–µ—В–Є –Є–Ј –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–µ–Љ–µ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—Ж—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Є–ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г, —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є—О, –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –≤ –Њ–≥–љ–µ –≤–Њ–є–љ—Л —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Є –Є —А–µ–±—П—В–∞, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Г —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤. –£ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –±—Л–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Љ–µ–і–∞–ї–Є –Є –Њ—А–і–µ–љ–∞.  –°–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –У. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤, –Ъ. –У–∞–≤—А–Є—И–Є–љ, –Т. –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –Я. –Я–∞—А–Њ–≤–Њ–≤, –Р. –°—В–∞—А–Є—З–Ї–Њ–≤, –Э. –°–µ–љ—З—Г–≥–Њ–≤. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞—Е –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–±—П—В–∞ —Б —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–њ—Л—В—Г, –љ–Њ –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г (–і–Њ —В—А–µ—Е вАУ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –ї–µ—В).  –≠—В–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї –љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤. –Э–µ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А–∞—Е –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є ¬Ђ–С—Г—А—Б—Л¬ї –Э–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–∞–≥–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А–∞ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —Г—З–µ–±—Л –≤ –љ–∞—И–µ–є —А–Њ—В–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і—А—Г–ґ–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤. –Т —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є - –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, —Б—В–∞—А—И–Є–љ –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –°–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є–µ –≤—Б–µ –љ–µ–≤–Ј–≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л, –Њ–љ–Є —Б—Г–Љ–µ–ї–Є –≤ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞—Е, –Њ–њ–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є–љ–Њ–є, —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤—Б–µ —В–Њ –і–Њ–±—А–Њ–µ –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–∞—Б –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Л–±—А–∞—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –њ—Г—В—М –Є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤ —А–Њ—В—Г –њ—А–Є—И–µ–ї –Т–Њ–ї–Њ–і—П –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤–Њ–є–љ—Г –≤ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В—А—П–і–µ –Є —Б—В–∞–≤—И–Є–є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –±–µ—Б—Б–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є –љ–∞—И–µ–є —А–Њ—В—Л." –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З.    –†–Њ–і–Є–ї—Б—П 2.01.1931 –≥. –Т –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1944 –≥. –Я—А–Є–±—Л–ї –Є–Ј –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ —Б –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –љ–∞–≥—А–∞–і–∞–Љ–Є. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –±–Њ—П—Е –∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л (4-–є –Њ—В—А—П–і). –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Б 1944 –њ–Њ 1951 –≥–Њ–і - —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ —А–Њ—В—Л. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т—Л—Б—И–µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В. –Т 1955-1961 –≥–≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –Я–Ы –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞—Е. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ —Б—В–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Я–Ы. 1961-1970 –≥–≥. - –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—А–µ–і–љ–µ–є –Я–Ы 613 –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞. 1970-1980 –≥–≥. - –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В. –Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ - –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П (–≥. –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В). –Т 1980-1982 –≥–≥. - –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л 506 –£–Ъ–Ю–Я–Я –Є–Љ–µ–љ–Є –°.–Ь. –Ъ–Є—А–Њ–≤–∞, –≥. –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б —Б 1984 –≥. - –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞ –Т–Ь–Я –Ю–Р–Ю "–°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В".  –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –Є–Ј –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ (—Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ): —Б—В–Њ—П—В: –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –®–∞–ї–Њ–љ–Њ–≤, –Ъ–∞—Г—А–Њ–≤, –Я–µ–Ї–љ—Л–є, –•—А–µ–љ–Њ–≤, —Б–Є–і—П—В: –Ґ–Є—Е–Њ–Љ–Є—А–Њ–≤, –°–∞–і–Њ–≤, –®–Є—А–Њ–Ї–Њ–≤, –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –Ь–Њ—А–Є—Ж, –Т–Њ–ї–≥–Є–љ. –Я—Г—В—М –≤ –Љ–Њ—А—П. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –°–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М: –†–∞–Ј–і–Њ–ї–≥–Є–љ –Р. –Р. –Ы.,1984. "–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Т–Њ–ї–Њ–і–Є, –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –≤ –і–µ—А–µ–≤–љ—О –Ъ–Њ–Ј–Њ–љ–Њ–≥–Њ–≤–Њ –Я–Њ—А—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Ґ–∞–Љ, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞, –ґ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Є –і–µ–і—Г—И–Ї–∞. –†–∞—Б—Б—Г–і–Є–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї –±—Г–і–µ—В –ї—Г—З—И–µ. –Э–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Я—Б–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–ї–µ–≥–∞—О—Й–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г —А–∞–є–Њ–љ—Л –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л. –Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –ї–µ—Б–∞—Е. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і–µ–і–Њ–Љ –Є –±–∞–±—Г—И–Ї–Њ–є —В–Њ–ґ–µ —В–∞–Љ –Њ—В—Б–Є–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—В –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е, —З—В–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л. –Т–Њ—В –±—Л –Ї –љ–Є–Љ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М! –Ш –Т–Њ–ї–Њ–і—П —Б—В–∞–ї –Є—Е —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–Є–≤–∞—В—М. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Њ–љ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Я–µ—А–≤—Г—О –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї—Г—О –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї—Г—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г –Є –±—Л–ї –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –Њ—В—А—П–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –±—Л–≤—И–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –≥–ї–∞–≤—Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –Я–∞–љ–∞—Б–µ–љ–Ї–Њ. –Ь–∞–ї—М—З–Є–Ї —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е –њ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–Њ–≤ —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –њ–Њ–ї–Є—Ж–∞–µ–≤, –њ–Њ –Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і–Њ—А–Њ–≥ –Є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤. вАФ –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є,вАФ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З,вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –Љ–Њ—Б—В. –Ґ–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ї–Є—И–Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–∞ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤ –Є –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Ї–Є —А–µ–Ј–µ—А–≤–Њ–≤ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Ф–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П –Њ—В–Њ–±—А–∞–ї–Є –і–µ—Б—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –ѓ –±—Л–ї –≤ –≥—А—Г–њ–њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П. –Ь—Л –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –Љ–Њ—Б—В—Г –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –±–ї–Є–љ–і–∞–ґ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–∞—П –Њ—В –љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Њ—Е—А–∞–љ–∞. –Э–∞—И–µ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –±—Л–ї–Њ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤—А–∞–≥–∞, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–µ—В—Б—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–∞, –ї—О–±–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є –і–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≥—А—Г–њ–њ–µ –Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М –Љ–Њ—Б—В. –Ш –≤–Њ—В –±–Њ–є—Ж—Л –Є–Ј –≥—А—Г–њ–њ—Л –Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–ї—Л–≤—Г—В –Ї –Љ–Њ—Б—В—Г. –£–і–∞—З–љ–Њ –і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ —Д–µ—А–Љ, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤–Ј—А—Л–≤—З–∞—В–Ї—Г. –Я–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л –њ–Њ–і–Њ–ґ–≥–ї–Є –±–Є–Ї—Д–Њ—А–і–Њ–≤ —И–љ—Г—А –Є —Б—В–∞–ї–Є —Г—Е–Њ–і–Є—В—М. –§–∞—И–Є—Б—В—Л —В–∞–Ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є. –°–Є–ї—М–љ—Л–є –≤–Ј—А—Л–≤ –њ–Њ—В—А—П—Б –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Ь–Њ—Б—В —А—Г—Е–љ—Г–ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Г–і–∞—З–љ—Л—Е –љ–∞—И–Є—Е –Ј–∞–і–∞–љ–Є–є. –У–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ—А—Л–≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л, –Є –њ–µ—А–µ–і –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ–Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ь—Л –≤—А–µ–і–Є–ї–Є –≤—А–∞–≥—Г –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –љ–∞—И—Г –±—А–Є–≥–∞–і—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ы—Г–≥—Г. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞. –Т—Б–µ –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Л –њ—А–Є–Ј—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –њ–Њ—И–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –Р—А–Љ–Є—О. –Р –Љ–љ–µ –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–і–∞—В—М—Б—П? –Т –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞–±–Њ—А –≤ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Я–Њ–і–∞–ї –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞, —Г–ґ–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –±–Њ—П—Е, –њ—А–Є–љ—П–ї–Є." –Э–∞—И–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ."–Т —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –±—Л–ї –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ—Ж –Ш–≥–Њ—А—М –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ. –Т 1943 –≥. —О–љ–≥–Њ–є –љ–∞ ¬Ђ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–µ¬ї, –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –¶–µ–Ј–∞—А—П –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ—Б–∞–љ—В–µ –њ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞. –Я–Њ–Ј–ґ–µ, –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1944 –≥–Њ–і–∞, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞–ї –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї—Г. –Э–Њ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –±—Л–ї–Є –Є —А–µ–±—П—В–∞, –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ —Б –≥—А—Г–Ј–Њ–Љ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ –і–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О. –Я–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –Є—Е —Б—Г–і—М–±–∞, –љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –≤–Њ–є—В–Є –≤ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В –љ–Є—Е –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Є —Б—В–∞—А–Њ–є –±—Г—А—Б—Л –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –°–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–њ—Л—В—Г. –Э–Њ –Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г –±—Л–ї–Є —Б—В–∞—А—И–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е. –£—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є–Ј–±–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В —Н—В–Є—Е –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є–Љ–µ–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–љ–µ–і—А—П–ї–Є –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї–Є –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞." –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –У—А–∞–±–∞—А—М, "–С—Л–≤–∞–ї–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ..." –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—М—О ¬Ђ–°—Л–љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –®–Љ–Є–і—В–∞¬ї, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б—Г–і—М–±–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤–∞-–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞.

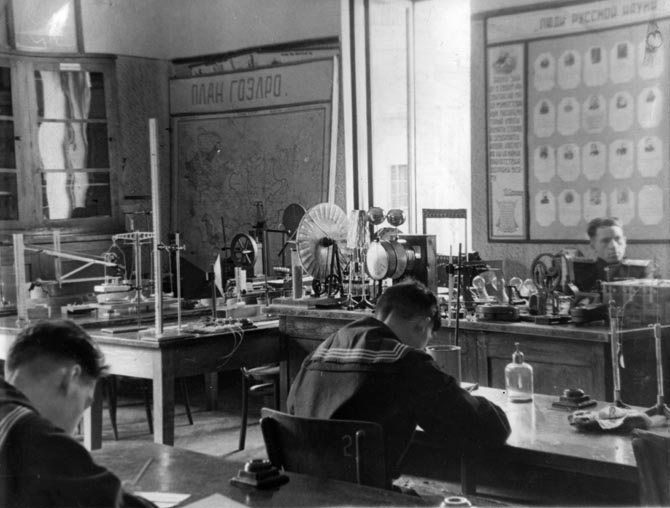

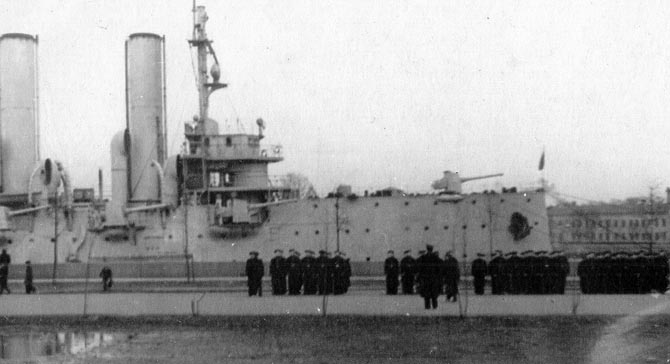

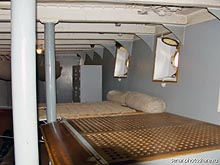

–С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З."–Т –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Н—В–Њ, –љ–Њ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Є —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї –љ–∞—А–Њ–і–µ—Ж –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б–Њ—А—В–∞¬ї. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ вАУ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А. –Э–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–∞—Е, —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –Є –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ, –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ. 5 –Љ–∞—А—В–∞ 1945 –≤ 4-—О —А–Њ—В—Г –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤ - –Я—Г—И–Ї–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З, 1929 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –Я–∞–≤–ї–∞ –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤—Л—ЕвАУ–Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е. –Ю –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Њ—З–µ—А–Ї–Є –Є —Б—В–∞—В—М–Є –≤ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е. –Х—Й–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ—Б–∞–љ—В–µ –љ–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Я–Њ–Ј–ґ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤-–і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –Ґ—Г–ї–µ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –Э—Г –∞ —В–µ–њ–µ—А—М –і–∞–≤–∞–є—В–µ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М—Б—П. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –њ–µ—А–≤—Л–є вАУ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П. –Ґ–∞–Ї–∞—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤—Б–µ. –Т –≤—Л—И–µ–і—И–µ–є –≤ 1974 –≥–Њ–і—Г –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ф–µ—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞-–≥–µ—А–Њ—П¬ї –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –≥–ї–∞–≤–∞ ¬Ђ–Я–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤¬ї. –Р–≤—В–Њ—А –Р. –С–µ–ї—П–Ї–Њ–≤–∞ –≤ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—О, —З—В–Њ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Т–Њ–ї–Њ–і—П —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –≤–і—А—Г–≥, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Г –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М, –Њ–љ –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–Њ–Љ. ¬Ђ–Ю—В–Ї—А—Л–ї–∞ –µ–Љ—Г –≥–ї–∞–Ј–∞¬ї –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –≤–Ј—П—В—Л–µ –Є–Ј –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П –С—А–Њ–Ї–≥–∞—Г–Ј–∞ –Є –Х—Д—А–Њ–љ–∞, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –†–∞–і—И–Є –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –†–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ш–≤–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –Я—Г—И–Ї–Є–љ –њ–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й—Г –С–Њ–±—А–Є—Й–µ, —Б—В–∞—А—И–Є–є —Б—Л–љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ш–≤–∞–љ –±—Л–ї –њ—А–Є —Ж–∞—А–µ –Ш–≤–∞–љ–µ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—З–Є–Љ –Є –ї–Њ–≤—З–Є–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –£ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ—П—В–Є –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, —В–Њ–ґ–µ –Ш–≤–∞–љ–∞, –±—Л–ї —Б—Л–љ –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Ї–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г 19-–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤—Л—Е вАУ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е. –Ш—Е —А–Њ–і –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ VI —З–∞—Б—В—М —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є –Ъ–∞–ї—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є, –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Ґ—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –љ–∞—И –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –±—Л–ї –±—Л —Б—В–Њ–ї–±–Њ–≤—Л–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–Њ–Љ –Њ–љ —Б–µ–±—П –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–Њ–≤–∞–ї. –Ф–∞–ї–µ–µ: ¬Ђ–Я—А–µ–і–Ї–Є –Т–Њ–ї–Њ–і–Є –±—Л–ї–Є –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є¬ї. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–і—Г. –Т —А–Њ–і—Г –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –°–µ—А–≥–µ–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З (—А. 1760), —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Ґ—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П, –і–≤–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ: –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є (1800 вАУ 1871) –Є –Я–∞–≤–µ–ї (1802 вАУ 1865), –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–Є. ¬Ђ–Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є¬ї –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, —Б–Њ—И–µ–ї —Б —Г–Љ–∞, –∞ –Я–∞–≤–µ–ї –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≥–Њ–Љ–µ–Њ–њ–∞—В–Є–µ–є, –≤—Л–ґ–Є–ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Е–Њ–ї–µ—А—Л 1848 –≥–Њ–і–∞, –ґ–Є–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ –і–Њ–Љ–µ –≤–і–Њ–≤—Л –Я—Г—Й–Є–љ–∞, –і—А—Г–≥–∞ –Р.–°.–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –±–∞–±—Г—И–Ї–Є¬ї –Њ–±—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—В–∞—В—М—П –≤ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ. –Ю –і–µ—В—П—Е –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–∞–Ї, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –Њ –і–µ—В—П—Е –і–≤—Г—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤: –°–µ—А–≥–µ—П (—Г–Љ 1816) - –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –Є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ (—Г–Љ 1883) вАУ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є. –Ш–Ј —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Т–µ—Б—М –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥¬ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –µ—Й–µ –Є –њ–µ—А–µ–і —Б–∞–Љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–µ–є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –љ–∞ –Ь–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є, –і.13 –ґ–Є–ї —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤ вАУ –Я—Г—И–Ї–Є–љ, –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –Є —Б—В—А—П–њ—З–Є–є. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —Б—Л–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ, –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ (–Т–µ—Б—М –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 1910). –°—Л–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –Є —Б—В—А—П–њ—З–Є–є, –±—Л–ї —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–∞ –Р.–°.–°—Г–≤–Њ—А–Є–љ–∞, –∞ –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –Ю–ї—М–≥–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–љ–∞, –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –≤ —В–µ–∞—В—А–µ –њ–Њ–і —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є –Р–њ–Њ–ї–ї–Њ–љ—Б–Ї–∞—П. –£–ґ–µ –≤ 1917 –Њ–љ–Є –ґ–Є–ї–Є –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –∞–і—А–µ—Б–∞–Љ. –Ф–∞–ї—М—И–µ –і–µ–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ—П–µ—В—Б—П. –Т 1931 —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –С–Њ—А–Є—Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ъ–Є—А–Њ—З–љ–Њ–є, 17. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Н—В–Њ вАУ –≤–љ—Г–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ —В–∞–Љ –ґ–µ –Є —Б—Л–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ 1929 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї —А–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б—Л–љ–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –і–µ–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –Є –±—Л–ї –љ–∞—И –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ. –Э–Њ —Б—А–µ–і–Є –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤—Л—Е-–Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞. –Ч–і–µ—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В: –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ —Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤–Њ–є-–Я—Г—И–Ї–Є–љ–Њ–є. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ–Њ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ–Њ–є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–Є—Б—В–Њ–Ї 1930-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї–µ–љ –±—Л–ї 1935 –≥–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М —И–µ—Б—В—М –ї–µ—В. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1930-—Е –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤—Л—Е-–Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л—Е –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л, –Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В –Р. –С–µ–ї—П–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ґ–∞–≤—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є (–њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—О—Й–µ–є, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —Г–ї–Є—Ж—Г –Ъ–Є—А–Њ—З–љ—Г—О, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—З–µ—А–Ї–µ). –Т 1942 –Є—Е —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј. –Я–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –±–∞–±—Г—И–Ї–∞ —Г–Љ–µ—А–ї–∞. –Т–Њ–ї–Њ–і—П –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ. –Р –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї –Ї –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї –°–Ъ-046. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ, –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–љ–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Т–Њ–ї–Њ–і—П –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –≤ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ш —В—Г—В –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –≤—В–Њ—А–Њ–є вАУ –Њ—А–і–µ–љ! –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж –°–Њ–ї—Г—П–љ–Њ–≤ (2-—П —А–Њ—В–∞) –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –љ–∞–њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –Т–Њ–ї–Њ–і—П ¬Ђ–±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ—Б–∞–љ—В–µ –¶–µ–Ј–∞—А—П –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –≤ 1943 –≥–Њ–і—Г¬ї. –Ю–љ–Є —Б –Т–Њ–ї–Њ–і–µ–є –±—Л–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А–Њ—В–∞—Е, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ —В–Њ—З–љ—Л. –Ю—В—А—П–і –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–Љ –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ –і–µ—Б–∞–љ—В–µ –њ–Њ–і –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ. 4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, –њ—А–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ–і —И–Ї–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ, –Њ–љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї—Б—П –≤ —А—Л–±–∞—З—М–µ–Љ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–µ –°—В–∞–љ–Є—З–Ї–∞, –Є –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г. –Т –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–Р–≥–Є—В–∞—В–Њ—А¬ї вДЦ 2 –Ј–∞ 1944 –≥–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ ¬Ђ–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М¬ї, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ ¬Ђ–Њ—В—Ж–Њ–Љ –Љ–∞–ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є¬ї. –°—Г–і—П –њ–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й—Г (¬Ђ–С–µ–і—Г–Є–љ¬ї), –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –±—Л–ї —Б—Г—А–Њ–≤—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ, –Њ–љ —Б–∞–Љ –Њ—В–±–Є—А–∞–ї –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, —Б–∞–Љ—Л—Е –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л—Е. –•–Њ—В—П —Б—А–µ–і–Є –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ 144 –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л, –Ї—Г–і–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –Њ—В—А—П–і, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ 15-–ї–µ—В–љ–Є–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –Т–Є–Ї—В–Њ—А –І–∞–ї–µ–љ–Ї–Њ (144 –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ, 83 –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –±—А–Є–≥–∞–і–∞, —А–Њ—В–∞ –Р.–Ъ—Г–љ–Є—Ж—Л–љ–∞), –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–≤–µ–Ј–і—Л¬ї, –љ–Њ –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П, –Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –і–µ—В–µ–є –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ—Б–∞–љ—В–µ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ф–∞ –Є –Р. –С–µ–ї—П–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –њ–Њ–њ–∞–ї –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї ¬Ђ–≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–µ¬ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1942 –≥–Њ–і–∞, –ї–Є–±–Њ —Г–ґ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П 16 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1943 –≥–Њ–і–∞. –Т —Б—В–∞—В—М–µ –Р. –С–µ–ї—П–Ї–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Є–Љ –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б—Л –±—Л–ї –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Т–Њ–ї–Њ–і—П –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Б 4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –њ–Њ –Љ–∞—А—В 1943, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –≤ –С–∞—В—Г–Љ–Є. –Ю –љ–µ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ ¬Ђ–Э–µ–Ј–∞–Љ–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–ї—Г–±—Г–Ї: ¬Ђ—Б 8 –Љ–∞—А—В–∞ 1943 –њ–Њ 21 –љ–Њ—П–±—А—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —А—Г–ї–µ–≤—Л—Е —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ ¬Ђ–Э–µ–Ј–∞–Љ–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є —Г—З–Є–ї—Б—П –≤ 4-–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С–∞—В—Г–Љ–Є. –Я–∞—А—В–Є–Є –Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г –њ—А–µ–і–∞–љ¬ї (—Б.339). –Ф–∞–ї–µ–µ –њ–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ —З–Є—В–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–љ—П–ї–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г —Б –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–Є 13 –ї–µ—В –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ 43 –†–Є–ґ—Б–Ї—Г—О –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О, –≤ –µ–µ 125-–є –њ–Њ–ї–Ї, –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Г—О —А–Њ—В—Г. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 6.5.1929. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М —В—Г–і–∞ –і–Њ –Љ–∞—П 1943 –≥–Њ–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М –Њ—И–Є–±–ї–Є—Б—М –≥–Њ–і–Њ–Љ, —В.–Ї. –Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–љ—П—В–∞ –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1944, –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї 1944 –≥–Њ–і—Г вАУ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г –±—Л–ї–Њ 14 –ї–µ—В. –Ф–∞–ї–µ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ 25 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1945 –≥–Њ–і–∞ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Р–ї—М—Д—А–µ–і –У–∞–є–ї–Є—И –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ —Г –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –С–Є—А–Ј–µ –±–ї–Є–Ј –Т–Є–ї—М–љ—О—Б–∞ вАУ –љ–Њ –≤—Б—П –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–∞ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1944. –Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1945 –≥–Њ–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥, –±—А–Њ—Б–Є–≤ –≥—А–∞–љ–∞—В—Г –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –±–∞–љ—М–Ї—Г, –Њ–љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї —В—А–µ—Е –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤. –°—Г–і—П –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Н—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–і –Ъ–µ–љ–Є–≥—Б–±–µ—А–≥–Њ–Љ. –Р –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –Т–° –°–°–°–† —В. –Э.–Ь. –®–≤–µ—А–љ–Є–Ї–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Т–Ь–§ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ш—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. (–°–Љ: –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1945 вДЦ 19). –§–∞–Ї—В –≤—А—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ—А–і–µ–љ–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —Д–Њ—В–Њ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ ¬Ђ–°–Љ–µ–љ–∞¬ї –Њ—В 5 –Љ–∞—А—В–∞ 1945 –≥–Њ–і–∞. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1948 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –¶–µ–Ј–∞—А–µ–≤–Є—З (1934 –≥.—А., –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ 13.11.51 –њ–Њ –њ—А–Њ—Б—М–±–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є), —Б—Л–љ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П - –Є–Љ —Б –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Њ —З–µ–Љ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –љ–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г. –Ю –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –µ—Б—В—М –і–≤–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞: –Њ—В 28 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В 5 –Љ–∞—А—В–∞. 5 –Љ–∞—А—В–∞, –Њ–љ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Т –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≥–≤–∞—А–і–Є–Є-–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–µ—Ж –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ –Т. –С., –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–є –Є–Ј 43-–є –У–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –Ы–∞—В—Л—И—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—В –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–µ 4-–є —А–Њ—В—Л 125 –њ–Њ–ї–Ї–∞, –∞ —Б–њ–µ—Ж. –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Ю–Ъ–† "–°–Ь–Х–†–®". –°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П ,–њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —В–Њ—З–љ—Л–µ, –≤–Ј—П—В—Л–µ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П. –Ъ–∞–Ї –Њ–љ —В—Г–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї? –°–Ь–Х–†–® вАУ —Н—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–≥—А–∞–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л, —Н—В–Њ - –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—В—А—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ (¬Ђ–Ю–Ъ–†¬ї –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В вАУ ¬Ђ–Ю—В–і–µ–ї –Ї–Њ–љ—В—А —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є¬ї), –≤ —В–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ, —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Љ–Њ–≥ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ. –Р –Љ–Њ–≥ –Є –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ. –Ю –µ–≥–Њ ¬Ђ–≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ¬ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Ш–Ј–∞—З–Є–Ї ¬Ђ—А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В¬ї —В–∞–Ї: ¬Ђ–Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї 4 —А–Њ—В—Л –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ —Б—В–∞–ї –љ–∞ –њ—Г—В—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Ж–∞ –Є –∞—Д–µ—А–Є—Б—В–∞. –Ч–∞ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —В—А–µ—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е. –С—Л–ї –≤—Л–≥–љ–∞–љ –Є–Ј –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й¬ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –µ–≥–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О. 21 –љ–Њ—П–±—А—П 1943 —Б —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ ¬Ђ–Э–µ–Ј–∞–Љ–Њ–ґ–љ–Є–Ї¬ї –Њ–љ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –Њ—В—В—Г–і–∞, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —О–љ–≥–Є —Б–±–µ–ґ–∞–ї, –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–і–∞—А—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В: –≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –Њ–± –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є (–і–µ–ї–Њ вДЦ 3) –Њ–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–£. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Њ–љ –њ–Њ–њ–∞–ї –љ–∞ ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ф—А–Њ–Ј–і¬ї вАУ —Н—В–Њ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Њ ¬Ђ–і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —В—А–µ—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е¬ї —В–Њ–ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, —Б–≥–Њ—А—П—З–∞, –љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–∞—А–љ—О –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, —Н—В–Њ вАУ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ. –Э–Њ –і–∞–ї–µ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ—Л–є –≤–Є–і: ¬Ђ–Я–Њ–ї—Г—З–∞—П –Њ—А–і–µ–љ, –Њ–љ –Њ–±–Љ–∞–љ—Г–ї —В–Њ–≤. –®–≤–µ—А–љ–Є–Ї–∞, –Ј–∞—П–≤–Є–≤, —З—В–Њ –Њ–љ –Ї—А—Г–≥–ї—Л–є —Б–Є—А–Њ—В–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Б—В—М –Љ–∞—В—М. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і —Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–Љ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ –Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤—Л–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –љ–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ–Є –љ–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ¬ї. (–Ф–Њ–Ї–ї–∞–і –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т–Ь–£–Ч –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1945 –≥–Њ–і–∞. –§.4,–Њ–њ.1, –і.579, –ї.248). –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ –Є–Љ–µ–µ—В —П–≤–љ—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—О вАУ ¬Ђ—Б—Л–љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –®–Љ–Є–і—В–∞¬ї –≤ ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ —В–µ–ї–µ–љ–Ї–µ¬ї –Ш–ї—М—Д–∞ –Є –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞. –Ю –Љ–∞—В–µ—А–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Ј–љ–∞–ї, —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є—Б—М –Є–Ј –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Э–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –ї–Є –µ–Љ—Г –њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М –µ–µ? –У–і–µ —В—Г—В - –њ—А–∞–≤–і–∞, –≥–і–µ –ї–Њ–ґ—М, –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є —В–µ–њ–µ—А—М —А–∞–Ј–±–µ—А–Є—Б—М. –Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М —В–µ–Љ–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –њ—А–Њ —Б–µ–±—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї. –Э–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–љ —П–≤–љ–Њ –љ–µ –±–ї–Є—Б—В–∞–ї. –Ю–і–љ–∞ —Д—А–∞–Ј–∞ –Є–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –Т. –Р. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤–Ј–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —В—А–µ—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–∞—В–Є вАУ ¬Ђ–≠—В–∞ —З—Г–і–Њ-–Ї—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –њ–Њ–і –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–Љ –і–µ–і—Г—И–Ї–Є –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–∞. –ѓ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –ї–Є—Е–Њ –≤—Б–Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ–µ –Є, –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞–≤ –њ–∞–ї—М—Ж–µ–Љ –њ–Њ —А–∞–Љ–Ї–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —Г –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤–∞-–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤–µ —В–∞–Ї–ґ–µ, –Ї–∞–Ї –≤ –і–µ—А–µ–≤–µ —А–∞–Љ–Ї–Є. –†–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ. –Ь–µ–љ—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Э. –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤—Л–Љ (–≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й—Г ¬Ђ–Ї–љ–Њ–њ–Ї–∞¬ї) –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –і–ї—П –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Є—П, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є —Н—В–Њ—В —Д–∞–Ї—В –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. 27 –Є—О–ї—П 1945 –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ –Т. –С. —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –њ–Њ–±–µ–≥ –Є–Ј —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ (–≤ —З–Є—Б–ї–µ —В—А–µ—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤), –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї. –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Љ–Њ—В–Є–≤—Л –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞, –±—Л–ї–Њ –ї–Є —Н—В–Њ –њ–ї–µ–±–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є–ї–Є —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ –Ј–Њ–≤–Њ–Љ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –Є –Ј–∞–њ–∞—Е —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї –њ—А–Є—В—П–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–µ–є –Ј–∞–њ–∞—Е–∞ –і–∞—А–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е–ї–µ–±–∞? –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –µ–≥–Њ –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–Є –≤—Л—А–Њ—Б –≤ —Ж–µ–ї—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г. –≠—В–Є–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ш—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Ы–µ–љ–≥–Њ—А—Б–Њ–≤–µ—В–∞ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –С—Г–±–љ–Њ–≤ –Р. –Р. –Э–∞ –µ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –Њ—В–≤–µ—В: ¬Ђ—А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ—А–Њ—И–µ–љ–Њ –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–Ь–£–Ч –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ¬ї (–¶–Т–Ь–Р. –§.903. –Ю–њ 2542. –Ф.38. –Ы.79). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ј–∞ –љ–µ–њ–Њ–і–і–∞—О—Й—Г—О—Б—П –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ–і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є —Г —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Ш.–°. –Ш—Б–∞–Ї–Њ–≤–∞, —З—М–Є–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –Т–Њ–ї–Њ–і—П –±—Л–ї –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Р –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –Њ–љ –≤ –Ф–µ—В—Б–Ї–Є–є –Я—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї –Э–Ъ–Т–Ф –≥. –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –љ–∞ —Г–ї. –Ґ–Ї–∞—З–µ–є, 7-–Р, –Ї—Г–і–∞ –µ–≥–Њ –Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є 31.7.45 –≥–Њ–і–∞. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –љ–µ –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –µ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Б–Є—А–Њ—В–Њ–є. –Х–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ - –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞–µ—И—М. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В–∞. –Р –њ–Њ–Ї–∞ —Б –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є —Н—В–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є—В—М." –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ѓ—А–Є–є –¶–µ–Ј–∞—А–µ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т.–Ъ.–У—А–∞–±–∞—А—М —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї –≤—Л—И–µ, —Б—В–∞–ї –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ "–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П", –Ї–∞–Ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В   –Э–∞—И–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ. –Э–∞—И–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ."–Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П —В–µ—Е ¬Ђ–≥–µ—А–Њ–µ–≤¬ї, –Љ—Л, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Њ—В–і–∞–µ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–µ —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –≤ 10-12 –ї–µ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —А–µ–±—П—В–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –Є –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Є–ї—Л –Є –≥–љ—Г—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –° 1944 –њ–Њ 1949 –≥–Њ–і—Л –Љ—Л —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї–Є –Є –љ–∞—И–Є –Ї—Г–±—А–Є–Ї–Є. –Т 1948 –≥–Њ–і—Г –Ї —Б—В–µ–љ–Ї–µ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –≤–µ—З–љ—Г—О —Б—В–Њ—П–љ–Ї—Г –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А—Г¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Љ, –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ—Г —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–Љ—Г –≤—Л–њ—Г—Б–Ї—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —В–∞–Љ –њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞, 9-–є –Є 10-–є –Ї–ї–∞—Б—Б—Л. вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–∞вАЭ –≤–љ–µ—И–љ–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ. –Т –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ –Њ–љ–∞ –і–∞–≤–љ–Њ –≤—Б—П –њ—А–Њ—А–ґ–∞–≤–µ–ї–∞ –Є –≤ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –≥–і–µ –љ–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –ґ–Є—В—М –Є —Г—З–Є—В—М—Б—П. –Ъ—Г–±—А–Є–Ї–Є –Є –Ї–ї–∞—Б—Б—Л –±—Л–ї–Є –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є (—В–µ–њ–µ—А—М –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Љ—Г–Ј–µ–є). –Т –Ї—Г–±—А–Є–Ї–∞—Е –Ї–Њ–є–Ї–Є –≤ –і–≤–∞ —П—А—Г—Б–∞. –Я–µ—А–≤—Л–є —П—А—Г—Б - –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–µ —А—Г–љ–і—Г–Ї–Є, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М, –∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ (–љ–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е) –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—Г–і–∞. –Ґ—Г–і–∞ –ґ–µ –Ї–ї–∞–ї–Є –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Е–ї–µ–±, —В–∞–Ї —З—В–Њ —Н—В–Є —А—Г–љ–і—Г–Ї–Є –±—Л–ї–Є –ґ–Є–ї—М–µ–Љ —В–∞—А–∞–Ї–∞–љ–Њ–≤. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —А—Г–љ–і—Г–Ї, –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В—Г—З–∞—В—М, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–Є—Б—М. –Э–Њ —Б–њ–∞–ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ - –љ–∞ –њ—А—Г–ґ–Є–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–є–Ї–∞—Е. –Э–∞–і –Ї–Њ–є–Ї–Њ–є –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ–ї–µ–≥–∞–ї–Є –±–Є–Љ—Б—Л - —И–≤–µ–ї–ї–µ—А–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞—Б—М –≤–µ—А—Е–љ—П—П –њ–∞–ї—Г–±–∞. –Ч–і–µ—Б—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї—А—Л—Б—Л. –Ф–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї —Б —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є —Б —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї–Ї–Є –Ї –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–Љ—Г —З–∞—О, –і—А—Г–Ј—М—П –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М –±—Г–ї–Ї—Г. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –љ–Њ—З—М—О, –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞—П—Б—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Є—Б–∞—О—Й–Є–є –Ї—А—Л—Б–Є–љ—Л–є —Е–≤–Њ—Б—В - –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–≤–Њ–µ–є –µ–і–Њ–є. (–°–Љ. –Є –Э–∞ вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–µвАЭ –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –ґ–Є—В—М –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–љ–µ–µ. –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —Б—В–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ. –Ф–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≤–Њ–ї–Ї–Є, —Е–Њ—В—П –Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е, –љ–Њ –±—Л–ї–Є –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ вАУ –і–Њ –Њ—В–±–Њ—П. –Ф–ї—П —Г—З–µ–±—Л –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ - –ґ–Є—В—М –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –≤ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї–µ –њ—А–Є —Б–≤–µ—В–µ 48 –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–µ–Ї –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ... –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–∞—Б –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –њ–Њ—В–µ—А–µ–є –Ј—А–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г.    –Э–Њ –Љ—Л –ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –Р —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –Є –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–∞ –њ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–∞–ї–µ–Ј–∞–µ—В –≤ –ї—О–±—Г—О —Й–µ–ї—М —Б —З–Є—Б—В—Л–Љ –љ–Њ—Б–Њ–≤—Л–Љ –њ–ї–∞—В–Ї–Њ–Љ –Є –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤–љ–Њ–≤—М –Є –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Б–µ –њ–µ—А–µ—Г–±–Є—А–∞—В—М, –Є –Ї–∞–Љ–±—Г–Ј–љ—Л–µ –і–µ–ї–∞ —Б –і–µ–ґ—Г—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –±–∞—З–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –Љ—Л—В—М–µ–Љ –њ–Њ—Б—Г–і—Л, –і–∞ —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є —Б –Љ–µ—И–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г, –і–∞ —И–ї—О–њ–Њ—З–љ—Л–µ —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б –±–µ–≥–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ 8 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ (–Ј–∞ –ї–µ–µ—А–∞ –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–µ–њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ. –Т –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ –±—Л–ї–Є —Б—В–∞—А—Л–µ –∞–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –Ї–∞—О—В –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П, –Ї–∞—О—В—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ ... –Ч–і–µ—Б—М –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А –Т–Ь–§, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–є —Б –љ–Є–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.  –Ш—Б—В–Њ—А–Є—О вАЬ–Р–≤—А–Њ—А—ЛвАЭ –Љ—Л –Ј–љ–∞–ї–Є (–Є –≤–Њ–є–љ—Г —Б –ѓ–њ–Њ–љ–Є–µ–є, –Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О). –Ч–љ–∞–ї–Є, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —З—В–Њ –њ—Г—И–Ї–Є –љ–∞ –љ–µ–є —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–µ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–љ—П—В—Л –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Э–µ –≤—Б–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М. –Э–Њ —А–Њ–ї—М –±–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –µ—Й–µ –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–≤ –±—Л–≤—И–Є–є –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–µвАЭ, –∞ –њ—А–Є –љ–∞—Б –Х–≥–Њ —Б—Л–љ –Ї–Њ–љ—З–∞–ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–µ. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–∞—А–∞–і –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞—В—М —Б –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ вАЬ–Р–≤—А–Њ—А—ЛвАЭ. –Э–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Н—В–Њ –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л, –ї–µ—В–Њ–Љ 1950. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –≤–і–Њ–ї—М –±–Њ—А—В–Њ–≤ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞, –љ–∞—И–∞ —А–Њ—В–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б –њ—Г—И–Ї–Њ–є –љ–∞ –±–∞–Ї–µ. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–∞—П –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М, —Б–µ–є—З–∞—Б –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Э–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞–і–µ–ї–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–∞ - —Г–≤—Л, –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є вАЬ–Р–≤—А–Њ—А—ЛвАЭ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є. –Т —В–µ —Г–ґ–µ –≥–Њ–і—Л –і–љ–Є—Й–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М —Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –і–љ–Њ —А–µ–Ї–Є. –Ю—В —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ј–∞—В–µ–є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—Б, –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —А–µ–Љ–Њ–љ—В –Є —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ –Љ—Г–ї—П–ґ–Њ–Љ. –Э–Њ –љ–∞–Љ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –ґ–Є—В—М –љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є вАЬ–Р–≤—А–Њ—А–µвАЭ! –Я—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–љ–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л (–љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞) —Б –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є. –Я—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Г—З–µ–±—Л –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –Њ–±—Л—З–љ—Л–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —И–Ї–Њ–ї—Л, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –µ—Й–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —В–∞–љ—Ж—Л, –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г (–µ–≥–Њ –Њ—В–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –≥–Њ–і—Г –≤ 1949-–Њ–Љ). –£—З–Є—В–µ–ї—П –±—Л–ї–Є –≤ –Љ–∞—Б—Б–µ —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ. –Э–Њ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —Д–Њ—А–Љ—Г —Б —Г–Ј–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –•–Њ—В—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є. –Т –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Г—О –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –њ—А–Є –љ–∞—И–µ–Љ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М¬ї –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ–љ–∞ –Є –Њ—В—З–µ—Б—В–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ." –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П - –њ–ї–Њ–і –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і –Т.–Ъ.–У—А–∞–±–∞—А—П "–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ". –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –°—Г–і—М–±—Л", –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, –µ—Б—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ 1951 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞. –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Я–∞–≤–µ–ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З. –£—З–Є—В–µ–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞.  –Т.–Р.–С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –і–ї—П —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ "–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л вАУ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї. 1944 вАУ 1951." –°–Я–± 2001. –Т.–Р.–С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–Є—З. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –і–ї—П —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ "–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л вАУ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї. 1944 вАУ 1951." –°–Я–± 2001."–£—З–Є—В—М—Б—П —П –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —Б–µ–і—М–Љ–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б вАУ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤ вАУ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —И–ї–Є –≤ –∞—В—В–µ—Б—В–∞—В –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –њ—П—В–µ—А–Ї–Є, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—А–Њ–є–Ї–Є. –Ь–µ–љ—П –і–∞–ґ–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є –≤ –Ј–ї–Њ–Љ —Г–Љ—Л—Б–ї–µ. –Э–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Љ—Л—Б–ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –С—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є. –Ш –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞–Ј–Њ–≤—Г –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –°–Њ–ґ–∞–ї–µ—О, —З—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є ¬Ђ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є¬ї –≤—Л–≤–µ—В—А–Є–ї–∞ –љ–∞—З–Є—Б—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–∞ –Є –Њ—В—З–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –љ–Є—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–µ—Е, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Љ—Л —А–∞—Б–њ—А–Њ—Й–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –Љ–Њ—О, –і—Г–Љ–∞—О, –Є –љ–∞—И—Г –±–µ–Ј–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ –≤ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞–Љ. –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є —А–∞–љ–Њ —Г—И–µ–ї –Њ—В –љ–∞—Б. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г, –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ. –ѓ –±—Л–ї –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є. –Я–Њ–Љ–љ—О –љ–µ—Б–ї–Є –Љ—Л —В—А–Є –±–∞–љ–Њ—З–Ї–Є: —Б –≤–∞—А–µ–љ—М–µ–Љ, –≥—А–Є–±–∞–Љ–Є –Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —Б–Њ–Ї–Њ–Љ. –Т—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –±–µ–і–љ–Њ–µ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Г–Љ–µ—А. –Х–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г, –љ–Њ –љ–µ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Є—Б–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –Њ –љ–µ–Љ —Б –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ–Є—И—Г –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ... –У—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М.–≠—В–Њ—В –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, –љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є, –≤–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–∞–Љ –±–µ–Ј –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ. –Э–Њ –Љ—Л —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–Њ–≤—Л–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Э–∞—З–∞–ї –Њ–љ —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ –љ–∞—И–µ –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –Ї –љ–∞–Љ –Є–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–µ–±—П –Ї–ї–∞—Б—Б—Г –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ю—В–Ї—А–Њ–є—В–µ —В–µ—В—А–∞–і–Є, –±—Г–і–µ–Љ –њ–Є—Б–∞—В—М –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г¬ї. ¬Ђ–Я–Њ –љ–Є–≤–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ—Г —П —Г–Ј–Ї–Њ—О –Љ–µ–ґ–Њ–є, –њ–Њ—А–Њ—Б—И–µ–є –Ї–∞—И–Ї–Њ—О –Є —Ж–µ–њ–Ї–Њ–є –ї–µ–±–µ–і–Њ–є¬ї: –љ–∞—З–∞–ї –Њ–љ. ¬Ђ–Т –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ¬ї: - —В–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї. –Ь—Л —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є —В–µ—В—А–∞–і–Є. –Ш –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Г —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е ¬Ђ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е¬ї –і–µ—В–µ–є –±—Л–ї–Є —Г–ґ–∞—Б–∞—О—Й–Є–Љ–Є. –ѓ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ—В–і–∞–ї —В–µ—В—А–∞–і—М —Б –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –Љ–Њ–µ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є, —Б –і–≤—Г–Љ—П –≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—И–Є–±–Ї–∞–Љ–Є. –Э–∞—З–∞–ї –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј —Б ¬Ђ—Н¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є. –Э–Њ –Љ—Л, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –і—Г—Е–µ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Г–њ—Г—Б—В–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –µ—Й–µ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М —А–Њ—В –і–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Б–ґ–∞—В—Л–µ –≥—Г–±—Л –≤—Б–µ—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ—Н¬ї. –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ –Є –µ–≥–Њ ¬Ђ—Н¬ї –Ј–љ–∞–ї–Є –≤—Б–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В. –Ґ–∞–Љ –µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є —Б ¬Ђ—Н¬ї –±–µ–Ј –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є. –Э–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є—Б—М. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е —А–∞–Ј–±–Є–ї–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б—В—Г–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–є –µ—О –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –љ—Г–ґ–љ–Њ –ї–Є –≤–∞–Љ, –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –Њ—В–≤–µ—В, —З—В–Њ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –ї—Г—З—И–µ. –Р —В—Г—В –љ–∞ –љ–∞—И–µ ¬Ђ—Н¬ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є. –£—З–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —З—В–Њ-—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –Њ–љ –њ—А–Є–љ–µ—Б ¬Ђ–Ш–ї–Є–∞–і—Г¬ї –Є ¬Ђ–Ю–і–Є—Б—Б–µ—О¬ї. –Ф–≤–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–≥–Є, –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ. –Ш –њ—А—П–Љ–Њ —Б –ї–Є—Б—В–∞ –њ–Њ-–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є. ¬Ђ–Ф–µ–љ–і–Њ, –Ї–∞–ї–µ–љ–і–Њ вА¶¬ї ¬Ђ–Ъ–∞–њ–ї—П –і–Њ–ї–±–Є—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –љ–µ —Б–Є–ї–Њ–є вА¶ ¬ї. –Ш –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ—Н¬ї. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї–µ–љ –Є –љ–µ–Њ–±–Њ—А–Є–Љ, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б –µ–≥–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є (–∞ –Њ–љ —З–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ –±–Њ–ї–µ–ї) —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–µ–є, —В–Њ –љ–µ–і–Њ–±—А—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ. ¬Ђ–†–µ–±—П—В–∞, –≤–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А—М—В–µ —Б–≤–Њ—О –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г, –Є—Б–њ—А–∞–≤—М—В–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є¬ї: –њ–µ—А–≤—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Г—А–Њ–Ї–µ. –І–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –±–Њ–ї–µ–µ 30 –Њ—И–Є–±–Њ–Ї. –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ 20, –љ–∞–Є–Љ–µ–љ—М—И–µ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї вАУ16. –Р —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Є—И–µ–Љ –љ–Њ–≤—Г—О –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г. –Ф–∞–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤ —Б–ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ —В–µ–Ї—Б—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї–Є. –Ь—Л –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –Њ—И–Є–±–Ї–Є. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Г—А–Њ–Ї–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї–Є, —З—В–Њ –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М. –Ґ–∞–Ї –Љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–±–Љ–∞–љ–µ–Љ —Г—З–Є—В–µ–ї—П. –Ш –Њ–њ—П—В—М —А–µ–∞–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–є. ¬Ђ–Т—Л —Г–ґ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г? –Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –њ—А–Њ–≤–µ—А—М—В–µ –Є —Б–і–∞–≤–∞–є—В–µ —В–µ—В—А–∞–і–Є¬ї: - —В–∞–Ї –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Э–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ —Г—А–Њ–Ї–µ –Љ—Л –Њ—З–µ–љ—М —Г–і–Є–≤–Є–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ –≤ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї–µ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—И–Є–±–Ї–Є. –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—И–Є–±–Ї–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Г—З–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л. –Э–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—М —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ. ¬Ђ–Я–Њ –љ–Є–≤–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ—Г вА¶ ¬ї. –Ь—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ–Љ –Њ—И–Є–±–Ї–Є –Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Б–і–∞–µ–Љ —В–µ—В—А–∞–і–Є. –Ю–љ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—В –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞–Љ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞–і –Њ—И–Є–±–Ї–∞–Љ–Є. –Ш –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї —В–Њ—В —Г—А–Њ–Ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г—З–Є—В–µ–ї—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Є —Б–і–∞–≤–∞—В—М —В–µ—В—А–∞–і–Є, –∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Є–Љ, –љ–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞ –Њ –°–∞–≤–≤–Є—И–љ–µ, —В–µ—А—А–∞—Б–µ –Є –≤–Є–љ–µ–≥—А–µ—В–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –≤ –љ–∞—И–Є—Е –і–Є–Ї—В–Њ–≤–Ї–∞—Е –Њ—И–Є–±–Њ–Ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –£—З–Є—В–µ–ї—М –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї–µ–ї. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Ь–µ–љ—П –Є –µ—Й–µ –і–≤–Њ–Є—Е –≤—Л–±—А–∞–ї–Є –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П. –Ь—Л —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –і–µ–љ—М–≥–Є –Є –Ї—Г–њ–Є–ї–Є —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Ї—Г–њ–Є—В—М. –Я–Њ–Љ–љ—О –±–∞–љ–Њ—З–Ї—Г —Б –≤–∞—А–µ–љ—М–µ–Љ. –£—З–Є—В–µ–ї—М –њ—А–Є–љ—П–ї –љ–∞—Б —Г–ґ–µ –≤ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Г–Љ–µ—А. –Ґ–Њ, —З—В–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ –њ–Є—И—Г—В, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞. –Х–≥–Њ –Ј–≤–∞–ї–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є." –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –њ–∞–Љ—П—В–Є. –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤ –Т. –Т."–Э–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –≤ –љ–∞—И–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ: –Њ—В —З–Є—Б—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–љ—З–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є –Є —В–∞–љ—Ж–µ–≤. –Ь–Њ—П –њ–∞–Љ—П—В—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ –і–Њ—Б—В–∞–µ—В –Є–Ј –Ј–∞–Ї—А–Њ–Љ–Њ–≤ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ –Њ–љ –љ–∞—Г—З–Є–ї –љ–∞—Б –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ, –њ–Є—Б–∞—В—М –Є –њ—А–Є–≤–Є–ї –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї —З—В–µ–љ–Є—О, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Х–≥–Њ ¬Ђ–Ї–∞–њ–ї—П –і–Њ–ї–±–Є—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –љ–µ —Б–Є–ї–Њ–є, –∞ —З–∞—Б—В–Њ—В–Њ–є –њ–∞–і–µ–љ–Є—П¬ї,–≠ –і–∞ –µ—Й–µ –љ–∞ –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, —Б—В–∞–ї–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ –Љ–Њ–µ–є —В—А–µ–љ–µ—А—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ. –У—А–∞–±–∞—А—М –Т.–Ъ."–Ґ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –≤ 1944 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—Л, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞—В—М –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –ї—Г—З—И–Є—Е, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є –µ—Й—С –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л вАУ —Д–Є–Ј–Є–Ї –Р–Ї–Є–Љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –С–µ–ї–Њ–Ј—С—А–Њ–≤, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Ъ–∞—И–Є–љ—Ж–µ–≤, —Г—З–Є—В–µ–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Ъ—Б–µ–љ–Є—П –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П –Є –Я–∞–≤–µ–ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є." –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ь–∞—А–≥–∞—А–Є—В–∞ –Р–ї—М—Д–Њ–љ—Б–Њ–≤–љ–∞. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є.–Х–µ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ –љ–µ—В. –Ш –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞ –≤ –Ы–Э–Т–Ь–£ —Б 1945 –њ–Њ 1949 –≥–Њ–і. –Ъ–Њ–≤–∞—З –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З.  –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г –≤ 1946-1949 –≥–≥. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ –Ы—О–±–Њ–≤—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–∞. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤ 1950-1951 –≥–≥.  –Я—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П (–∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Ы–Э–Т–Ь–£). –†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А - —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М: –°–Њ–ї—Г—П–љ–Њ–≤ –Т.–Х. –°–Я–±.,1999. –Я—П—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П (–∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Ы–Э–Т–Ь–£). –†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А - —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М: –°–Њ–ї—Г—П–љ–Њ–≤ –Т.–Х. –°–Я–±.,1999. "–Р –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–Њ—А—П –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –±—Г–і–љ–Є –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ, –£—З–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–≤–Њ–Є—Е, —Г—Б–µ—А–і–љ—Л—Е –≤ –Љ–∞—Б—Б–µ, –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є —П–Ј—Л–Ї—Г, –£—З–Є–ї–Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ –Є —Б–ї–Њ–≤—Г, –Р –Ї—В–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–љ–µ—Б ¬Ђ–љ–Є –≥—Г-–≥—Г¬ї - –Ы–µ–љ–Є–≤—Л–є –±—Л–ї –Є–ї—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–є. –Э–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ —Г—З–Є–ї–Є –Є —В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ –Т–±–Є–≤–∞—П –≤ –љ–∞—И–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –£–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–µ–≤, –Ъ—А–Є–љ–Є—Ж—Л–љ, –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞, –°–Љ–Є—А–љ–Њ–≤, –Я–Њ–ї–µ–љ–Њ–≤, –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤: –Ф–µ–ї–Є—В—М—Б—П –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ј–љ–∞–љ—М—П–Љ–Є –≥–Њ—В–Њ–≤."  –Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є: –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ –Ы.–Р. –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–∞—П —Б–≤–Њ—О –і–Њ–ї–≥—Г—О –Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г-—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ—Г–Ј–∞–Љ, —О–љ—Л–Љ –Њ—В—А–Њ–Ї–∞–Љ, –£—З–Є–ї–Є—Й—Г –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г, –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Ъ 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Ф–ї—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞–Љ–Є —Б–∞–є—В–∞ –љ–≤–Љ—Г –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

15.06.200906:4915.06.2009 06:49:42

0

14.06.200909:0814.06.2009 09:08:07

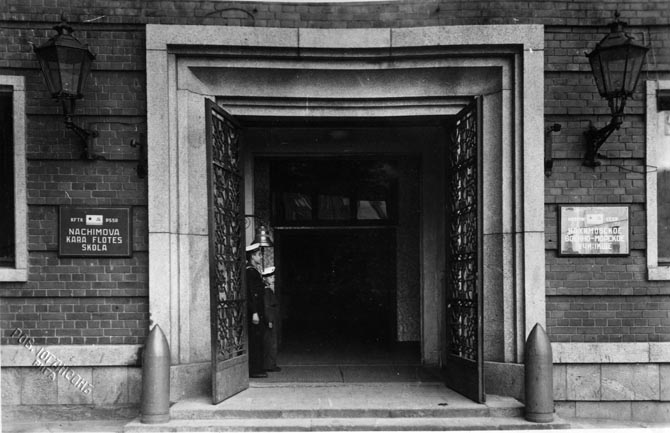

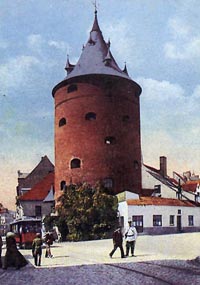

¬Ђ–Я–Њ–і –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–µ, —А–∞—Б–Ї–∞—В–Є—Б—В–Њ–µ, —В—А–Њ–µ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–µ ¬Ђ–£—А–∞¬ї, –Я—А–Є—Б—П–≥—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –і–∞–≤–∞–ї–Є —О–љ–Ї–µ—А–∞вА¶¬ї –£–Ј–љ–Є–Ї–Є –Я–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–Є (–†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, 1946 вАУ 1952 –≥–≥.).