Пороховая башня. Окончание."Вход в здание учебного корпуса со стороны улицы Смилшу приводит к вместительному мраморному вестибюлю, в дальнем конце которого было расположено красное знамя училища, круглосуточно охраняемое стоящим на посту по стойке «смирно» часовым из нахимовцев старших классов."

Вестибюль учебного корпуса.

"Ритуал почитания знамени, как символа боевой части, свято соблюдался в соответствии с буквой Устава. Все проходившие мимо отдавали честь знамени, при прохождении строя подавалась команда: «смирно, равнение направо (на знамя)». Часовой, стоявший у знамени в течение, если не ошибаюсь, двух часов, имел право лишь ослабить ту или другую ногу. Это была своего рода ритуальная пытка, испытание воли и экзамен на выносливость. Мне приходилось там стоять, но помнится, не часто. Внешне всё выглядело красиво и эффектно: и внешний вид часового у знамени и отработанный ритуал смены караула. Это достигалось длительной и кропотливой тренировкой."

Смена караула у Знамени РНВМУ.

"Рядом со знаменем слева находилась двустворчатая дубовая дверь, ведущая в огромный универсальный зал, служащий клубом, где проводились общеучилищные смотры и собрания, концерты, танцевальные вечера и крутились кинофильмы. В учебные часы это помещение легко превращалось в большой спортивный зал.

В вестибюле, справа от знамени, размещались скульптуры Нахимова (в полный рост), Ленина и Сталина (бюсты). Рядом с бюстами стояли образцы шарообразных морских гальваноударных мин. Слева вверх от середины вестибюля вела добротная мраморная лестница с широкими перилами, которую было приказано называть трапом. Справа и слева эту лестницу «охраняли» две старинного образца пушки, оставшиеся здесь, видимо, от военного музея. Вестибюль хорошо освещался многорожковыми люстрами, позволяя ежедневно проходя прочесть и надолго запомнить тексты плакатов с высказываниями основоположников коммунизма и известных моряков. Например, адмирал Макаров оставил для последующих поколений моряков короткий, но знаковый лозунг: «Дома – на корабле, в гостях – на берегу», который расположился на самом видом месте.

Учебные классы размещались, в основном, на втором и третьем этажах этого корпуса. Большая часть четвёртого этажа была отведена под пищеблок с большой столовой, вмещавшей всех воспитанников для приёма пищи в одну смену.

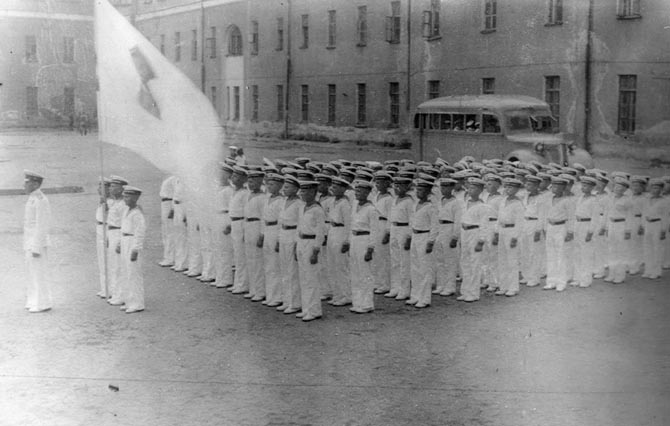

Дни напряженной учёбы складывались в недели, месяцы и годы. Казалось, что совсем недавно мы были новичками, а сегодня уже стоим не на левом фланге строевого расчёта училища. Привычно вслушиваемся в чёткие команды на торжественный вынос знамени под звуки марша духового оркестра. Начальник училища принимает рапорт начальника строевого отдела, здоровается и поздравляет нахимовцев с первым выпуском из училища. Церемония выпуска состоялась летом 1949 года и проходила особо торжественно. И это закономерно и оправданно. Первый выпуск – это знаменательная веха в истории училища, первый весомый результат работы командования и большого педагогического коллектива. Первый – это навсегда первый, а не четвёртый, каким выпускался я, когда выпуск уже стал ординарным событием. На первых было обращено всё внимание. Все четыре года обучения они были первыми и старшими для остальных, более рослыми и сильными, и, следовательно, более уважаемыми. К окончанию 10-го класса многие из них превратились в настоящих рослых мужиков в ладной морской форме. Мы, младшие, знали первых старших не только в лицо, но и по именам и фамилиям, что не могу сказать о знании младших себя по выпуску. В год первого выпуска рота нашего набора перешла в разряд старшеклассников (восьмой класс), что было отмечено появлением на левом рукаве форменки одной красной «галочки»."

Нахимовец 2-го выпуска Макшанчиков Б.Г. После принятия присяги.

"О своих учебных успехах я уже упоминал. По мере подъёма по школьным ступенькам росла уверенность в своих силах, повышались баллы в классном журнале и ежегодных табелях. Больше других мне импонировали дисциплины математического цикла: алгебра, геометрия и тригонометрия. Без особых затруднений еще в младших классах решал головоломные задачи по наполнению бассейна водой, которая втекает по двум трубам, а вытекает из одной, хотя для некоторых моих сверстников они были крепким орешком. В старших классах сравнительно легко справлялся с задачами по геометрии с тригонометрией, требующими пространственного воображения, которые растолковывал на уроках математики новый преподаватель с узкими административными погонами на плечах. Небольшого роста, очень подвижный для своих лет майор Эстрин за короткое время сумел заставить многих из нас поверить в свои возможности, и не бояться порогов на путях решения сложных математических задач. Я уже упоминал об умелом подборе преподавательских кадров, которые оставили заметный след в наших душах. Это не упомянутые ранее Кравченко Д.Г.(физика), Павловский И.Г.(черчение), Бурмистрова И.К.(география), Левин Г.Д. и Лившина З.И. – преподаватели естествознания. Большая часть преподавателей, причём не только мужчины, но и женщины носили на плечах погоны.

К запомнившимся преподавателям отношу и Михаила Ивановича Ершова, с приходом которого нудная доселе история превратилась в любимый предмет старшеклассников. Среднего роста немолодой крепкий мужчина с майорскими погонами сумел изменить наше отношение к этому гуманитарному предмету. Ему, правда, было легче в том смысле, что он преподавал новейшую историю СССР, участником которой был он сам, да и мы кое-что знали не понаслышке. Особенно запомнились его уроки по изучению периода Великой Отечественной войны и её апофеоза – десять Сталинских ударов в 1944-1945 годах. До перехода в старшие классы я был равнодушен к этому предмету и, честно говоря, учил историю только для получения положительной оценки. История своей страны до начала войны преподавалась сухо и сжато в рамках известного «Краткого курса». Историю зарубежных стран мы знали лучше, особенно события тех стран, где бушевали революционные страсти. Так что к нам не подходил кем-то рассказанный впоследствии анекдот о Бастилии. Учитель истории спрашивает: - Петров, кто взял Бастилию? Я не брал, Мария Ивановна. – Сидоров, кто взял Бастилию? Я не брал, Мария Ивановна. – Дети, кто взял Бастилию? Мы не брали. Пошли к завучу. – Какой класс? -7 б. – Эти не отдадут. Пошли к директору. – Поиграют, вернут. Пошли в РОНО. – Вы знаете, у нас туго с учителями истории. Если не отдадут, спишем."

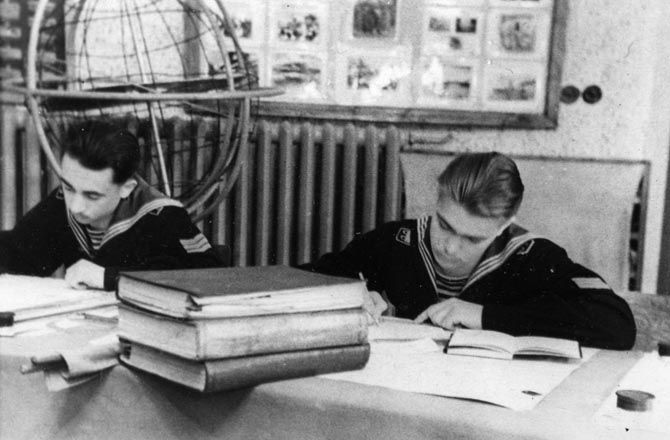

Нахимовцы 2-го выпуска сдают экзамены. Справа сидит Шауров А.А. (см.

"Закономерно, что появление интереса к предмету истории связано с личностью учителя. Любовь учителя к своему предмету, умение провести урок нестандартно и интересно произвели определённый переворот в наших мозгах. Тяга к исторической литературе у меня, например, сохранилась на всю жизнь, возможно, и под влиянием этого квалифицированного педагога. Рассказ об этом человеке, к сожалению, не могу завершить на мажорной ноте. Через год после окончания нахимовского училища дошел слух об инциденте, в котором неприглядную роль сыграл Ершов. Что произошло конкретно, мне не известно, но в результате пострадал наш бывший командир роты М.А.Светлов, который был отправлен на пенсию (по слухам, за политическую неблагонадёжность, что в то время могло произойти из-за неосторожно сказанного слова).

Думаю, что уместно рассказать о некоторых ученических ухищрениях, которые применялись, чтобы повысить успеваемость как по истории, так по некоторым и другим предметам. Урок строился, как правило, по строго установленной схеме, и состоял из двух частей: опрос пройденного материала и рассказ учителя по новой теме. Дисциплина в училище была жесткой и касалась не только воспитанников, но и педагогов. Методикой проведения урока преподавателю предписывалось составлять план урока на каждое занятие. В этом плане подробно расписывались не только задаваемые вопросы, но и фамилии опрашиваемых учеников. Уроки, конечно, мы учили, но времени на всё не хватало. Поэтому использовался следующий невинный приём: вызванный к доске отвечать первым, подчёркиваю, был обязан встать за спиной преподавателя и прежде, чем начать отвечать на вопрос, заглянуть в открытый план-конспект учителя, и пальцами указать всех намеченных к опросу. Эти учащиеся, получив такой сигнал, начинали срочно штудировать заданный по учебнику или конспекту материал. Как правило, все последующие «жертвы» опроса успевали дополнительно подготовиться и получить достойную оценку. Первый вызванный иногда выглядел слабее остальных и выкручивался самостоятельно. В принципе, каждый ученик примерно знал свою очередь быть вызванным к доске, и в эти дни готовился более тщательно. Это определить не трудно, зная количество учащихся в классе и количество обычно опрашиваемых за первую половину урока. Особенно этим интересовались т.н. «тупарики». Мне везло меньше, т.к. из-за фамилии на «А» всегда числился по списку в классном журнале первым, и намечался отвечать урок тоже обычно первым. Неуспевающих в классе было немного, сейчас припоминаю только две фамилии – Промыслов, который был отчислен после 8 класса, и Данилкин, которому всё давалось труднее остальных, но он старался и сумел благополучно окончить училище. В целом же интеллектуальный уровень учащихся оказался достаточно высоким. Круглых отличников, правда, тоже было немного, большинство же учились без троек. Хорошей успеваемости способствовала, в частности, обязательная самоподготовка, где сама обстановка заставляла учиться. Никаких особых методов воспитания нахимовцев не существует. Воспитывали, скорее, жёсткая военная дисциплина, и повседневный контроль распорядка дня. Наличие в каждом классе (взводе) офицера-воспитателя и его помощника из числа старшинского состава срочной или сверхсрочной службы позволяли контролировать практически каждый шаг воспитанника. Правда, не всем офицерам, а тем более старшинам были присущи необходимые качества воспитателя. Нашему выпуску в этом смысле повезло, т.к. командиром роты был назначен сведущий в методике воспитания человек, говорили, бывший директор школы. Большинство других офицеров и старшин такого опыта не имели.

Офицером-воспитателем в мой класс (взвод) был назначен капитан-лейтенант Павел Мефодьевич Свирский, человек, безусловно, образованный, знавший разговорный английский язык, освоивший его в США, куда во время войны был направлен в командировку для приема кораблей и военной техники по ленд-лизу. Внешне он выглядел стройным, всегда щеголевато носящим морскую форму, с безупречными манерами молодой офицер, достойный подражанию. В его повседневной работе мы, мальчишки, ничего плохого не замечали. Но, по мнению командования, душу свою в работу в отличие, скажем, от Светлова он не вкладывал. Сохранился снимок моего класса №43 после окончания восьмого класса, где перечислены все фамилии воспитанников, офицеров, старшин и некоторых преподавателей (в конце этого параграфа).

За шесть лет обучения в коллективе училища происходили как качественные, так и количественные изменения. К началу 1949/1950 учебного года был произведен дополнительный набор 25 воспитанников в восьмой класс для пополнения нашей роты, вместо отсеявшихся по разным причинам учеников за три года обучения. Менялся и педагогический состав, причём не всегда в лучшую сторону. Так, к сожалению, уехала в Ленинград Закожурникова, учитель русского языка и литературы. Равноценной замены её мы не получили. Однажды вместо неё в класс вошёл высокого роста с бурно растущей щетиной, ходящий как на ходулях человек по фамилии Михальченко. Судя по его произношению, он был выходцем с юга страны. Некоторые слова произносил с искажением, несколько недель привыкали к его акценту. После безупречного говора Галины Ивановны Закожурниковой речь нового преподавателя русского языка казалась инородной, и вызывала, особенно на первых порах, неприятие. Скажем, он на уроке по литературе излагает фабулу изучаемого произведения. Любит употреблять слово сушность вместо сущность, причём усиливает значение этого слова жестом волосатой руки с тремя прижатыми вместе пальцами. Его уроки особенно в 9 и 10 классах по изучению произведений советских классиков непроизвольно превращались в трагикомедию с изощрёнными издевательствами, которые он стоически переносил, делая вид, что не заметил. Результат незамедлительно сказался – пропал интерес к изучаемому предмету. Не совершенствовалась и грамотность. Немногочисленные контрольные диктанты проводились следующим образом. Михальченко диктовал текст, а наиболее грамотный из учащихся (им обычно был отличник Пашков) выстукивал условным стуком (карандашом по столу) в тех местах, где нужно поставить определённый знак препинания. Я сомневаюсь, что преподаватель не слышал этих явных знаков подсказки, но не припоминаю, чтобы реагировал на это.

43 класс после окончания 7 класса. Рига, июнь 1949 г.

Слева направо: 1 ряд: Соколов Виктор Александрович, Саенко Борис Ильич, Агронский Марк Дмитриевич, капитан-лейтенант Свирский Павел Мефодьевич, офицер-воспитатель, Гулин Анатолий Иванович, Семенов Евгений Павлович, Кузнецов Ефим Васильевич, Пашков Борис Иванович.

2 ряд: Иванов Георгий Васильевич, преподаватель географии; Левин Гирш Давыдович, преподаватель естествознания; Павловский Игорь Генрихович, преподаватель черчения; Касперсон Анна Матвеевна, преподаватель английского языка; майор Светлов Михаил Александрович, командир роты; Закожурникова Галина Ивановна, преподаватель русского языка и литературы; Пригорьевская Евгения Яковлевна, преподаватель истории; Никитина Зинаида Андреевна, преподаватель математики.

3 ряд: Иванов Эдуард Дмитриевич, Смирнов Дмитрий Семёнович, Орленко Валентин Григорьевич, Носенков Игорь Александрович, главный старшина Невзгляд Михаил Филиппович, старшина роты; Борисов Виктор Фёдорович, Стригин Юрий Александрович, Заико Роберт Абрамович, Забелло Евгений Иванович, Герасев Владимир Михайлович.

4 ряд: Герасимов Орлеан Константинович, Яковлев Виктор Павлович, Богочанов Павел Георгиевич, старшина 2 статьи Быкадоров Дий Агафонович, помощник офицера-воспитателя, Молочников Арон Абрамович, Промыслов Валентин Владимирович, Столяров Станислав Георгиевич, Гостомыслов Леонид Петрович, старший матрос Кононов Степан Николаевич, помощник офицера-воспитателя, Евдокимов Валентин Александрович."

Небольшое отступление ради нескольких добрых слов о Свирском Павле Мефодьевиче. -

"Хочу рассказать Вам об одном удивительном человеке, которого после первой же встречи невозможно забыть. Это Павел Мефодиевич Свирский, капитан 3 ранга, который чуть больше года был у нас командиром роты на 3-ем курсе (Балтийского Высшего Военно-морского Училища в Калининграде. - Ред.), но запомнился на всю жизнь.

Закончив в 1940 г. ВВМУ им Фрунзе, после года службы на мпк, он был переведен в распоряжение начальника ГРУ и до 1949 г. работал в Канаде специалистом по ленд-лизу, выполняя отдельные «щекотливые» задания, иначе говоря, занимался разведкой. Женившись на гражданке Канады, он вынужден был с семьёй вернуться в СССР, т. к. в те годы разведчики не могли продолжать службу в ГРУ, имея жену иностранку. Он был назначен на ЧФ командиром сторожевого катера с большим понижением в должности. И только спустя несколько лет, ему удалось перевестись в Рижское училище на должность командира роты.

Это был эрудированный человек, свободно говоривший на нескольких языках. Мы ни разу от него не слышали ни одного грубого слова, и он никого за год не наказал. Жил он в каюте, выделенной ему рядом с кубриком курсантов, т. к. семья его осталась в Риге. Он получал две газеты: «Правда» и «DAYLY YORKER», которые прочитывал по утрам за чашкой кофе.

Первый раз его разведывательные способности мы использовали при сдаче экзамена по основам марксизма — ленинизма. Преподаватели этой кафедры решили испортить нашу «систему» сдачи экзаменов. Суть «системы» знал каждый курсант ВВМУ. Преподаватели политкафедры не только перетасовали, но и перемешали билеты. «Пробные взятия» показали, что система претерпела серьезные нарушения. Тогда было решено обратиться за помощью к Павлу Мефодиевичу.

Свирский выслушал посланца и сказал, что поможет. Спустя, несколько минут, он вошел в кабинет, где сдавали этот злосчастный экзамен. Так как, первые четыре курсанта, как правило, отличники, только что сели готовиться, то преподаватели вышли из кабинета оставив одного для наблюдения, чтобы не пользовались шпаргалками. Поздоровавшись с ним, Свирский сел за стол, на котором лежали билеты. По моему сигналу, а я был дежурным по классу, один из курсантов подозвал к себе преподавателя и начал морочить ему голову, задавая вопросы. В это время буквально в течение нескольких секунд, Павел Мефодиевич, быстро переворачивая билеты, запомнил номера и порядок их расположения. Потом встал, распрощался и вышел в коридор. Взяв чистый лист бумаги, он за 1-2 минуты нарисовал порядок расположения всех 30 билетов. Все смотрел на него, как зачарованные. «Учитесь», сказал он и ушел."

Вперёд – до бляхи, назад – до отказа. Агронский М.Д."Я упоминал, что все передвижения воспитанников внутри училища совершались в основном строем. Но чтобы неорганизованную толпу мальчишек превратить в стройные ряды, приходилось немало попотеть и воспитанникам, и воспитателям. На самом деле, это был не лёгкий труд, продолжавшийся до тех пор, пока не научились чётко и непринуждённо печатать строевым шагом, тянуть носок и видеть в строю грудь четвёртого человека, молодцевато отдавать честь и есть глазами командиров. Не одна пара обуви стоптана в строю за шесть прошедших лет.

Кроме строевой подготовки время тратилось на изучение уставов, устройства стрелкового оружия, правил ухода и обращения с ним. Огневая подготовка проходила на стрельбище в летнем лагере."

На стрельбище.

Результаты стрельбы нахимовца

"Интенсивность шагистики резко увеличивалась при подготовке к парадам. Кроме участия в парадах в Риге, которые проводились дважды в год – 1 мая и 7 ноября, - училище периодически выезжало в Москву.

Нынешнее поколение людей, конечно, видело военные парады хотя бы на экранах телевизоров, наблюдало стройные шеренги суворовцев и нахимовцев, которые обычно замыкают парадный строй на Красной площади. Но большинство телезрителей не ведают, какой ценой достигаются эти стройные ряды. Подготовка к параду начиналась заблаговременно, не менее чем за два месяца до парада. Из нахимовцев всех классов формируются парадные роты и батальоны. Начинаются ежедневные интенсивные тренировки сначала по одиночке, по шеренгам и затем батальоном в целом. Нога должна подниматься на должный уровень, рука – вперёд до бляхи, назад – до отказа. По мере приближения праздника тренировки становятся всё длиннее, системой становится отмена или перенос других учебных занятий.

Местные парады проходили на большой пустынной площади Победы на противоположной от центра города, левой стороне реки Даугавы. Ежедневные тренировки к параду проходили на площади Пионеров, находящейся недалеко от училища. На этой же площади 7 июля 1946 года училищу было торжественно вручено красное бархатное знамя воинской части. Знамя вручал начальник Управления военно-морских учебных заведений вице-адмирал Г.А.Степанов. Знамя принял, преклонив колено и целуя бархатное полотнище, начальник училища капитан первого ранга К.А.Безпальчев.

За время обучения в училище несколько раз довелось участвовать в московских парадах. Впервые это произошло летом 1947 года. Батальон воспитанников младших классов принял участие во Всесоюзном параде физкультурников на стадионе «Динамо». Подготовка к параду началась с подбора и подгонки летней парадной формы одежды, которой по аттестату у нас не было. Парадному расчёту в спешном порядке сшили и выдали плотные белые брюки, белые из тонкого шёлка форменки, новые шёлковые тельняшки и белые парусиновые полуботинки. Офицеров одели в кремовые парадные мундиры с белыми шерстяными брюками и белыми полуботинками. Поверх мундира офицеры носили парадный под золото ремень с саблей в ножнах.

В Москве участники парада были размещены в Лефортовских казармах. На ежедневные тренировки воспитанников возили на «фордах» - открытых грузовых машинах голубого цвета.

Батальон воспитанников младших классов направляется на очередную тренировку к параду. Командир батальона капитан-лейтенант В.С.Штепа. 1947 г. Физкультурный парад в Москве.

В рижской газете «Советская молодёжь» от 24 июля 1947 года помещен краткий репортаж о физкультурном параде и снимок, на котором улыбающийся И.В.Сталин в ложе стадиона в фуражке и светлом кителе с маршальскими погонами в окружении детей, которые преподнесли ему цветы. (Рядом с ним стоят В.М.Молотов и Н.М.Шверник.) Ниже выдержка из этого репортажа.

«На московском стадионе «Динамо» состоялся всесоюзный парад физкультурников, в котором приняли участие нахимовцы из Риги.

…2 часа дня. Командующий парадом полковник Кузнецов подаёт команду: «Смирно». На светло-зелёном ковре стадиона замерли многочисленные колонны спортсменов. На поле выходит секретарь ЦК ВЛКСМ тов.Н.А.Михайлов, председатель Комитета по делам физической культуры и спорта при СМ СССР тов. Н.Н.Романов, председатель ВЦСПС тов. В.В.Кузнецов.

Полковник Кузнецов рапортует им о готовности физкультурников к параду. Тов. Романов приветствует спортсменов и поздравляет их с праздником. В ответ несётся многоголосное «ура».

Снова звучат слова команды, и в наступившей тишине фанфаристы дают сигнал к началу торжественного марша. Перед северной трибуной, где находится правительственная ложа, проходят спортивные делегации, прибывшие в Москву со всех концов великого Советского Союза».

22 июля Правительство Союза СССР устроило в Большом Кремлёвском дворце приём участников (1500 чел.) Всесоюзного парада физкультурников», на который был лично приглашен Виктор Степанович Штепа.

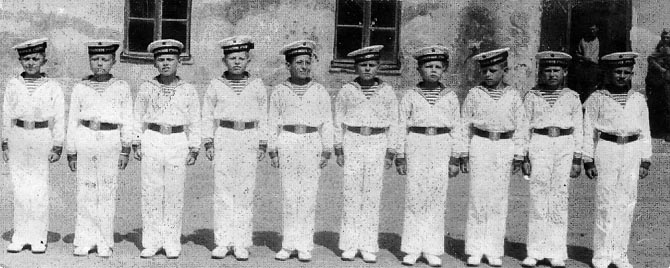

Последняя (десятая) шеренга парадного батальона. Слева направо: Заико, Шаров, Соколов, Евсеев, Стригин, Тараканов, Саенко, Грошев, Леонтьев, Агронский. Москва. 1947.

На этих же «фордах» в свободное время нас возили по городу на экскурсии и в музеи. Июль месяц был жарким, и переезды на открытых машинах был приятен и полезен для изучения незнакомого для большинства воспитанников города. Мы глазели по сторонам, наблюдая за буднями огромного города, москвичи рассматривали нас тоже с любопытством.

Некоторые подробности об участии в парадах в последующие годы.

15 апреля 1948 года училище в полном составе выехало в Москву на первомайский парад. Поселили участников парада в казармах на Красной Пресне. Ежедневно с утра тренировки - по четыре часа строевых занятий на площади Химкинского водохранилища. Вторая половина дня отводилась на культмассовые мероприятия. Посетили, конечно, и Мавзолей В.И.Ленина. Запомнились только торжественность момента и мимолётность прохода мимо тела вождя, а также длинная очередь желающих попасть в этот некрополь. Учитывая, что мне было всего 13 лет, и с тех пор прошло более 40 лет, ничего удивительного нет, что детали в памяти стёрлись. Вспомнить это событие помогло телевидение. 6 ноября 1991 года по центральному телевидению впервые показали репортаж из Мавзолея В.И.Ленина, предварив показ кратким экскурсом в историю создания этого сооружения, похожего на египетские пирамиды. Творцом усыпальницы является Алексей Викторович Щусев, выпускник петербургской академии художеств, автор проекта Казанского вокзала в Москве. Съёмки вела телекомпания ФРГ, с близкого расстояния показали лицо Ленина, его правое ухо, руки, одна из которых сжата в кулак, прозрачный саркофаг и некоторые детали внутреннего убранства помещения.

В пятидесятые годы Мавзолей посетил в то время журналист, а впоследствии всемирно известный колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, автор романа-бестселера «Сто лет одиночества». Его подробные заметки о посещении Мавзолея под названием «В мавзолее на Красной площади Сталин спит без всяких угрызений совести» я прочитал в газете «Смена» за 18 сентября 1990 года.

Кроме посещения Мавзолея нахимовцы побывали в Планетарии, Музее подарков Сталину, ВДНХ, осмотрели выставку трофейного оружия, Третьяковскую галерею, Кремль и Оружейную палату (недоступную тогда для широких масс).

30 апреля моряки-участники предстоящего парада, были приглашены в конференц-зал Главного штаба ВМС на торжественное собрание в честь 1 мая. В президиуме собрания на сцене мы увидели всё командование флотом: адмиралов Юмашева, Головко, Левченко, Абанькина, Кулакова. Главнокомандующий ВМС адмирал И.С.Юмашев поздравил присутствующих с праздников и напутствовал на достойное прохождение на Красной площади.

При участии в последующих двух парадах в Москве упомяну только несколько памятных событий. Все эти поездки сопровождались обширной культурной программой, учитывая широчайшие возможности столицы, которые не мог упустить начальник училища в воспитательных целях.

27 октября 1949 года состоялся коллективный поход в МХАТ. Смотрели пьесу А.К.Толстого «Царь Фёдор Иоаннович». Мне досталось не очень удобное место в конце зала (часть сцены закрывала колонна). Главную роль царя уверенно и эмоционально исполнял народный артист СССР Б.Г.Добронравов. После затянувшегося перерыва на авансцену вышел директор театра и объявил, что у Добронравова случился глубокий сердечный припадок. Спектакль был прерван, на следующий день узнали, что, не приходя в сознание, актёр умер. Много позднее мне удалось полностью посмотреть эту пьесу в театре Комиссаржевской в Ленинграде.

После ноябрьского парада 1950 года нахимовцы девятого класса были приглашены в закрытый женский интернат для детей дипломатических работников. Каждого из нас встречали, развлекали и сопровождали по помещениям девушки примерного нашего возраста, 15-16 лет. Экскурсия по интернату показала, что там не было никаких излишеств – только самое-самое необходимое, оборудование чуть побогаче, чем в наших казармах. Идеально заправленные кровати и чистота в спальнях. После лёгкого чаепития, были и танцы, где нахимовцы «не ударили в грязь лицом». Девушки учились и воспитывались в добрых старых традициях институтов благородных девиц, блестяще описанных в романах Лидии Чарской. Режим в интернате был близок к казарменному, почти как у нас, и это, видимо, духовно сближало. Нас научили не только легко двигаться в вальсе, но и когда нужно, достойно вести себя в любом обществе. К тому же, перед каждым увольнением наши начальники и воспитатели настойчиво напоминали о правилах поведения в городе. При нахождении в столице об этом напоминали ещё чаще. Не сомневаюсь, нахимовцы оставили о себе благоприятное впечатление."

"Меня опекала стройная с серьёзным лицом блондинка, которая назвала своё имя и пригласила познакомиться с внутренней жизнью интерната. Так же поступили и другие девушки, в результате никто из гостей не был обойдён вниманием и не оставлен без партнёрши. В честь нашего посещения этого цветника, девушкам было разрешено внеочередное увольнение для прогулки по городу. Потенциальные женихи, проводив своих барышень в интернат к определённому времени, поздно вечером возвратились в свою казарму. Я вошел в спальное помещение, когда уже шёл оживлённый обмен впечатлениями о прошедшем неординарном событии. Выяснилось, что некоторые девушки были дочерьми высокопоставленных дипломатов, служивших за рубежом. Моя спутница была из семьи дипломата среднего звена (кажется, в Китае). Когда мы прощались у дверей «института благородных девиц», она отдала мне свою увольнительную записку с фамилией и адресом интерната. Имя её память не сохранила, но фамилию запомнил в связи с возникшими ассоциациями. Дело в том, что среди моих знакомых в Риге была Элла (Элеонора Викторовна) Кулик, с которой, может быть, даже в паре танцевал в кружке художественной самодеятельности. Кстати, она проживает и работает ныне учителем в Риге. Недавно вместе с Молочниковым встречались с ней, когда Элла приезжала в Ленинград по служебным делам. В тот далёкий пасмурный вечер в московской казарме, когда дошла очередь до моей информации, я вытащил из кармана упомянутую выше увольнительную записку и прочёл про себя фамилию новой знакомой и, видимо, замешкался. Кто-то из особо любопытных одноклассников, вырвал бумажку из моих рук и прочёл вслух – Никуличкина. Раздался общий смех присутствующих, т.к. все знали фамилию Эллы (не много ли у меня знакомых куликов?). Это был очередной повод подтрунить над своим товарищем, любители этого всегда не переводились, особенно в таких замкнутых коллективах. На следующий день наш эшелон взял курс на Ригу. Больше мы с дочерью дипломата не встречались. Знакомство сошло на нет после обмена несколькими, видимо, малоинтересными письмами. Хотя знаю, что у некоторых однокашников эта связь продолжалась значительно дольше, даже позднее появились и семейные пары."

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru