Для устранения появившегося отставания было принято решение построить новый подводный ракетоносец, проект подводного корабля получил № 667, под баллистические ракеты Р-21 комплекса Д-4.

Но в результате выявленных трудностей с использованием крупногабаритных ракет Р-21 в вертикальном положении, в процессе проектирования, а также появление возможности использования нового ракетного комплекса Д-5 с малогабаритными ракетами Р-27 повышенной дальности, проект 667 так и остался не реализованным, а на его место пришел новый проект 667А.

Постановлениями правительства СССР СМ № 316-137 от 4 апреля 1961 года и № 565-234 от 21 июня 1961 года было задано начало работ по проекту 667А - создание подводного ракетоносца второго поколения

АПЛ проекта 667-А, как и подлодки первого поколения, являлась двухкорпусной (запас плавучести составлял 29%). Носовая оконечность судна имела овальную форму. В корме субмарина была веретенообразной формы. На ограждении рубки располагались передние горизонтальные рули. Такое решение, которое было заимствовано у американских атомных подлодок, создавало возможность бездифферентного перехода при малых скоростях на большую глубину, а также упрощало удержание субмарины при ракетном залпе на заданной глубине. Кормовое оперение – крестообразное.

У прочного корпуса с наружными шпангоутами имелась цилиндрическое сечение и относительно большой диаметр, который достигал 9,4 метров. В основном прочный корпус изготавливался из стали АК-29 с толщиной 40 миллиметров и разделялся на 10 отсеков водонепроницаемыми переборками которые выдерживали давление 10 кгс/кв.см:

Шпангоуты прочного корпуса выполнялись из сварных симметричных тавровых профилей. Для межотсечных переборок использовалась 12 миллиметровая сталь АК-29. Для легкого корпуса использована сталь ЮЗ.

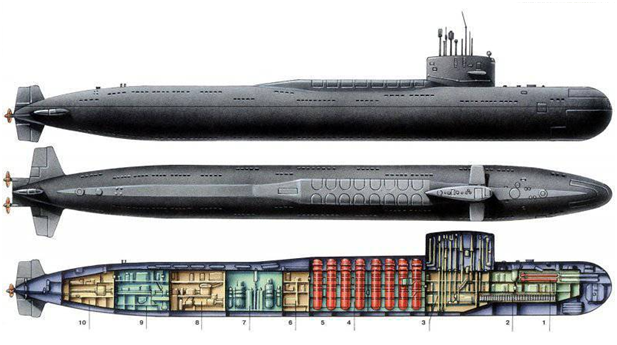

Продольный разрез РПКСН проекта 667А:

1 — 533 мм торпедные аппараты; 2 — аккумуляторный и жилой отсеки; 3 — центральный пост; 4 и 5 -ракетные отсеки; 6 — дизель-генераторный отсек, 7 — реакторный отсек; 8 и 9 — турбинные отсеки; 10 — электродвигательный отсек;

Главная энергетическая установка обладала номинальной мощностью в 52.000 л. с. и включала в себя 2 автономных блока левого и правого бортов. Каждый из блоков, в свою очередь, состоял из водо-водяного реактора ВМ-2-4 (89,2 мВт), паротурбинной установки ОК-700 с турбозубчатым агрегатом ТЗА-635 и турбогенератора с автономным приводом (АТГ). Оба реактора с парогенераторами размещались в одном отсеке № 7, в двух выгородках, один за другим в диаметральной плоскости корабля; паротурбинная установка, ГТЗА и АТГ каждого борта - в отдельных отсеках (отсеке № 8 - левого, и в отсеке № 9 - правого борта). АТГ обеспечивали всех потребителей переменным током напряжения 380 В.

Основное вооружение подлодки состояло из 16 жидкостных одноступенчатых баллистических ракет Р-27 (инд. ГРАУ 4К10, западное обозначение – SS-N-6 «Serb», по договору ОСВ – РСМ-25) с максимальной дальностью 2,5 тыс. км, установленных в два ряда в вертикальных шахтах за ограждениями рубки. Стартовая масса ракеты – 14,2 тыс. кг, диаметр – 1500 мм длина – 9650 мм. Масса головной части – 650 кг, круговое вероятное отклонение – 1,3 тыс. м, мощность 1 Мт. Ракетные шахты диаметром 1700 мм, высотой 10100 мм, выполненные равнопрочными с корпусом подлодки, располагались в пятом и четвертом отсеках. Для предотвращения аварий в случае поступления в шахту компонентов жидкого топлива при разгерметизации ракеты были установлены автоматизированные системы газового анализа, орошения и поддержания в заданных параметрах микроклимата. Пуск ракет осуществлялся из затопленных шахт, исключительно в подводном положении подлодки, на глубинах от 35 до 40 м, при волнении моря менее 5 баллов.

6 носовых торпедных аппаратов, среди них 4 калибра 533 мм для стрельбы противокорабельными торпедами и 2 калибра 450 мм для стрельбы противолодочными торпедами с предельной глубиной ведения огня 250 метров. Суммарный боевой запас торпед составлял 20 шт., в него также входили две торпеды с ядерным зарядом.

Надводное водоизмещение – 7850 тонн;

Подводное водоизмещение – 10100 тонн;

Наибольшая длина (по КВЛ) – 127,9 м (н/д);

Наибольшая ширина – 11,7 м;

Осадка по КВЛ – 7,9 м;

Надводная скорость хода – 15 узлов;

Подводная скорость хода – 28 узлов;

Рабочая глубина погружения – 320 м;

Предельная глубина погружения – 550 м;

Автономность – 70 суток;

Экипаж – 120 человек;

Поступление, в 1964 г. на вооружение ВМС США усовершенствованных ракет «Поларис» А-3 с максимальной дальностью стрельбы 4600 км, а также развертывание в 1966 г. программы создания новой баллистической ракеты «Посейдон» С-3 с еще более высокими характеристиками потребовали принятия ответных мер по совершенствованию боевого потенциала Советских ПЛАРБ. Работы велись в направлении оснащения подводных лодок более совершенными ракетами, обладающими повышенной дальностью стрельбы. Создание нового ракетного комплекса для модернизированных лодок 667-го проекта развернулось в КБ «Арсенал» (проект «5МТ», приведший в дальнейшем к созданию комплекса Д-11 с твердотопливными ракетами Р-31, которым была оснащена ПЛАРБ пр.667АМ). Параллельно в КБМ велась разработка модернизированного комплекса Д-5У с ракетами Р-27У, обладающими дальностью, увеличенной до 3000 км. Правительственное постановление, предусматривающее проведение модернизации ракетного комплекса Д-5, вышло 10 июня 1971 г., а первые опытные пуски с борта подводной лодки начались в 1972 году. 4 января 1974 г. комплекс Д-5У был принят на вооружение ВМФ.

Помимо увеличенной дальности новая ракета Р-27У (SS-N-6 Mod2/3) несла усовершенствованную ГЧ «рассеивающего» типа, оснащенную тремя боевыми блоками (3 х 200 Кт) без системы индивидуального наведения или обычную моноблочную ГЧ.

В конце 1972 года 31-я дивизия получила первую подводную лодку проекта 667АУ - К-245, оснащенную ракетным комплексом Д-5У. В ходе отработки комплекса в сентябре 1972 - августе 1973 г. были проведены испытания ракеты Р-27У. Все 16 пусков с борта К-245 прошли удачно, причем последние два пуска были произведены из района боевого патрулирования в конце боевой службы.

В 1972-1983 гг. флот получил еще восемь РПКСН проекта 667А (К-219, К-228, К-241, К-430, К-426, К-444, К-446 и К-451), модернизированных или достроенных по проекту 667АУ.

К-219

Лодка была заложена 28 мая 1970 года в цехе № 50 на Севмаше, г. Северодвинск, под заводским номером 460. Спуск на воду состоялся 31 декабря 1971 года. 8 февраля 1972 года К-219 вошла в состав Краснознаменного Северного флота с базированием в Гаджиево.

31 августа 1973 года на лодке произошла авария, автоматика пусковой установки допустила открытие клапанов заполнения шахты № 15, давлением воды был поврежден топливный бак ракеты. При осушении пусковой установки компоненты топлива вытекли из поврежденных баков и загорелись, в результате произошел взрыв образовавшейся двухкомпонентной смеси. Один человек погиб, автоматическое орошение не дало пожару развиться, но ракетная шахта была полностью затоплена. После происшествия ракетная шахта № 15 была выведена из использования, ракета изъята, а крышка наглухо приварена к корпусу.

В 1975 году К-219 была модернизирована по проекту 667АУ «Налим», капитальный ремонт прошла в 1980 году.

В первых числах марта 1986 г. К-219 возвратилась в базу из трехмесячного похода на боевую службу. Выполнив необходимые послепоходовые мероприятия, экипаж получил отпуск за текущий год, продолжительностью два с половиной месяца. Подводники рассчитывали вернуться в свой гарнизон и приступить к службе не раньше начала июля, но уже в апреле экипаж отозвали из едва начавшегося отпуска.

Оказывается, командование приняло решение направить К-219 со «своим» экипажем в поход на боевую службу, поскольку необходимо было заменить «стратега» другой флотилии, на котором обнаружились неисправности ракетного комплекса

4 сентября 1986 года К-219 вышла из порта приписки Гаджиево и направилась на запад к побережью США для несения патрульной службы с 15 ядерными ракетами на борту. Это была тринадцатая боевая служба крейсера. На борту корабля находился экипаж из 119 человек: 32 офицера, 38 мичманов, 49 матросов, во главе с командиром, капитаном 2-го ранга Игорем Анатольевичем Британовым, (старший помощник - капитан 3 ранга Сергей Владимиров, командир БЧ-2 (офицер по ракетному вооружению) - капитан 3 ранга Александр Петрачков).

Шли тридцатые сутки похода, К-219 маневрировала в назначенном районе Саргассова моря. В 4.56 3 октября ПЛ всплыла на перископную глубину для очередного сеанса связи, а спустя пять минут начала погружение на глубину 85 м. Состояние технических средств в тот момент было следующим: ГЭУ работала в одноэшелонном варианте, мощность реактора правого борта составляла 30%; реактор левого борта был заглушен всеми поглотителями, паропроизводящая установка (ППУ) и турбина находились в готовности к вводу в действие; турбина правого борта работала на винт, валопровод левого борта находился в готовности к работе от гребного электродвигателя.

В 5.14 командир ракетной БЧ и трюмный машинист IV (ракетного) отсека обнаружили капельную течь из-под заглушки ракетной шахты №6. При поджатии заглушки вода пошла струей. После доклада командира БЧ-2 о появлении воды в шахте № 6 по приказанию командира корабля в 5.25 началось всплытие на безопасную глубину (46 м). Для осушения шахты № 6 был запущен насос. В 5.32 из-под заглушки ракетной шахты № 6 в IV отсек начали поступать бурые пары окислителя.

Командир четвертого отсека, Александр Петрачков, увидев дым идущий от шахты, объявил аварийную тревогу, и дал команду всем, не занятым на боевых постах покинуть

4-й отсек, а остальным включиться в изолирующие противогазы.

Своевременно отданная и выполненная команда, позволила сохранить жизнь пяти десяткам человек, слушающих политинформацию в столовой личного состава (столовая находилась в IV отсеке на средней палубе по правому борту).

Личный состав других отсеков покинул IV отсек. В аварийном отсеке осталось девять человек. Экипаж корабля начал выполнять первичные мероприятия по борьбе за живучесть, включая герметизацию отсеков. Лодка всплыла к этому времени на безопасную глубину. Через пять минут (в 5.37) в шахте № 6 произошел взрыв.

В IV отсеке появился черный дым, затем из разрушенных трубопроводов, расположенных в верхней части шахты, в отсек начала поступать вода с компонентами ракетного топлива. Командир немедленно дал команду на аварийное всплытие в надводное положение.

В 5.37.44, лодка всплыла в надводное положение (Широта – 30.43.9 северная, долгота – 54.24.6 западная).

По результатам осмотра отсеков установили следующие последствия аварии: вышли из строя отдельные устройства: общекорабельной громкоговорящей связи («Каштан»), а также систем «Каштан» ракетной БЧ в IV и V отсеках; частично вышел из строя радиопередатчик Р-651, разбились отдельные светильники и лампы в отсеках, в надстройке был поврежден трубопровод воздуха высокого давления. На пульте управления ГЭУ сработала сигнализация об исчезновении питания сети 220 В постоянного тока левого борта, открытии автоматических клапанов подачи питательной воды на все парогенераторы левого борта, открытии отдельных клапанов 3-го контура. На пульте электроэнергетической системы «Кама» сработала сигнализация о падении до нуля сопротивления изоляции электрических сетей обоих бортов. По команде ГКП в III (отсеке центрального поста) и V (ракетном) отсеках создали рубежи обороны, в этих же отсеках был создан подпор воздуха.

Как выяснилось позднее в IV отсеке сильная загазованность, в трюме отсека – вода, взрывом сорвало и выбросило за борт многотонную крышку ракетной шахты № 6, взрывом вырвало по меньшей мере, верхнюю часть ракеты с ядерной боеголовкой и также выбросило за борт, верхняя часть ракетной шахты, которая имела равнопрочный корпус с корпусом лодки треснула, через пробоину, пока лодка аварийно всплывала, в отсек поступила вода (около 4,5 т); временно был утрачен контроль за состоянием ракет в остальных шахтах;

В IV отсеке, заполненном парами ракетного топлива матросы услышали последнюю команду командира Петрачкова - Приготовиться к эвакуации! После этого живым его никто уже не видел, он попытался связаться, из столовой, с центральным постом по «Каштану» но т.к. эта система связи вышла из строя, связь установить не смог, до последней секунды своей жизни пытался сделать доклад и попросить разрешения на эвакуацию не смея без приказа, самовольно, покинуть отсек, и увести матросов.

05.48 Доклад из пятого отсека на ГКП: по таблице перестукивания из четвертого идет сигнал «Поступление воды в отсек. Выходим в корму».

В 6.10 личный состав V и VI (отсек вспомогательных механизмов) отсеков был переведен в VIII отсек (турбинный).

По внутри корабельной системе телефонной связи с ГКП удалось связаться с 4-м отсеком.

В 06.19 (в 6.35) в пятый отсек из четвертого вышло шесть человек. Командир БЧ-2 Петрачков, матрос Смаглюк и матрос Харченко, остались в 4-м отсеке, их не нашли!

По приказанию командира электромеханической боевой части (БЧ-5) начался ввод в действие РЭУ левого борта.

В 06.25 (в 06.45) для оценки обстановки и оказания помощи оставшимся в отсеке людям в четвертый отсек была направлена аварийная партия из двух человек (!) (В четвертом отсеке осталось три человека которым явно потребуется помощь и эвакуация, а им на помощь отправлено два человека, которые однозначно троих сразу не вынесут прим.).

Из отсека вынесли тела матросов И.К.Харченко и Н.Л.Смаглюка. Из-за большой задымленности командира БЧ-2 Петрачкова найти не удалось. В четвертом отсеке бурый дым, очень жарко, видимость один метр. (Здесь нужно читать, что Петрачкова никто и не искал т.к. «руки» аварийной партии были заняты обнаруженными матросами прим.)

06.50-07.12 Мичман Швидун произвел разведку четвертого отсека. Очагов пожара нет. Из-за плохой видимости шестая шахта детально не осмотрена, командир БЧ-2 не найден. Подготовлен отсек к вентилированию. Насос на прокачку шахты не запустился.

07.25 – 07.40 Провентилированы четвертый, пятый и шестой отсеки в атмосферу.

07.45 – 07.54 Произведена разведка четвертого отсека аварийной партией в составе мичманов Швидуна и Гаспаряна.

Загазованность в отсеке уменьшилась, а видимость улучшилась. Вода из верхней части шахты № 6 в отсек не поступала. Разведчики обнаружили на полу, в столовой, тело командира БЧ-2 капитана 3 ранга А.В. Петрачкова без признаков жизни. Его отнесли к кормовой переборке.

Сами разведчики вернулись к шахте № 6 и запустили насос на прокачку шахты. После пуска насоса на прокачку шахты в отсек из поврежденных трубопроводов в верхней части шахты стала поступать вода и густой бурый дым. По приказанию ГКП насос был остановлен. Из отсека вынесли тело командира БЧ-2, приборы газового анализа и ИСЗ.

В 08.13 Отдраен верхний рубочный люк. Старший помощник командира ПЛ Владимиров с крыши ограждения рубки осмотрел аварийную шахту № 6. Крышка шахты отсутствовала, головная часть ракеты видна не была, вал крышки развернут в сторону, конструкции легкого корпуса в районе шахты повреждены, щитки-обтекатели крышек шахт №1, 3, 4, 5, 7 оторваны и висели побортно, ракетная палуба в районе аварийной шахты деформирована. Из шахты №6 слабо шел бурый дым.

В 9.25 ввели в действие ГЭУ левого борта. В работе находились ППУ обоих бортов, уровень мощности составлял: правый борт – 30%, левый – 50%.

Командир ПЛ принял решение аварийно слить окислитель и прокачать шахту (Довольно странное (безграмотное) решение, т.к. прокачку и слив допускалось проводить только в исправной (не разрушенной) шахте, о том что шахта имела повреждения свидетельствовал и визуальный осмотр (трещина в корпусе шахты) и предыдущая попытка аварийной партии запустить насосы на прокачку – из шахты полилась вода и пошел бурый дым. По имеющимся сведениям, полученным из источников находящихся в свободном доступе сети Интернет, решение о прокачке шахты было принято якобы для того чтобы агрессивные компоненты ракетного топлива не разъели корпус лодки и кабельные соединения, что бы принимать подобное решение вначале необходимо было обследовать ракетную шахту, практически особой угрозы для внутренних помещений кроме испарения паров окислителя попадающих внутрь IV отсека через разрыв ракетной шахты, она не представляла, кольцевой зазор был заполнен забортной водой, остатки ракетного топлива находились в топливных баках ракеты хоть и разрушенных сверху, но судя по всему (отсутствие признаков воздействия кислоты на металл – разогрев, выделение специфического дыма, «шипения») сохранившие целостность нижней и средней части. Для недопущения попадания паров окислителя внутрь лодки достаточно было провести работы по герметизации аварийной шахты, однако ни одна из аварийных партий разведкой и герметизацией аварийной шахты не занималась. Кто может спросить: Да как ее загерметизируешь то? Могу только предположительно сказать – взять лист железа и приварить его с помощью газо-электросварки к разрушенному участку шахты, конечно лодка хоть и железная но листы железа на ней не валяются, в принципе можно было снять дверцы с металлических щитов и шкафов. После заделки трещины можно было и шахту прокачать прим.).

С этой целью он инструктировал и направлял в IV отсек еще четыре группы из состава БЧ-2 и БЧ-5. Все попытки начать прокачку шахты приводили к дополнительному поступлению в отсек паров окислителя и воды. Последняя группа запустила насос аварийного слива окислителя. Вода под напором стала заливать электрооборудование, включая распределительные щиты в отсеке (Еще одна странность: аварийная партия готовясь запустить насос для слива окислителя «не видела» куда будет направлен слив? прим.).

Приблизительно в 17.15 в щитах произошли короткие замыкания, в результате которых в IV отсеке возник пожар. Пожар обесточил электрооборудование отсека, насосы остановились. Аварийная партия перешла в V отсек, а затем в VI (V отсек был сдан без боя, не были установлены рубежи защиты, не были оставлены наблюдатели прим.).

В 17.54 по решению ГКП в IV отсек был дан фреон от станции объемного химического тушения (ЛОХ) III отсека, при этом часть фреона через неплотность трубопровода подачи фреона стала поступать в III отсек, в связи с чем подачу огнегасителя в IV отсек прекратили (Если бы V отсек не был поспешно оставлен то ЛОХ можно было подать из него, даже после оставления в V отсек из VI можно было послать людей, чтобы подать ЛОХ в IV отсек прим.).

Примерно в 18.00 обстановка по газовому составу воздуха в III отсеке ухудшилась, содержание окислов азота превысило допустимые нормы в 10-40 раз. Личный состав по приказанию командира ПЛ включился в ИСЗ. Часть людей перешла во II отсек. Личный состав был вынужден покинуть пост связи и шифропост, в результате радиосвязь прекратилась (не было передано очередное донесение об обстановке на ПЛ и не принята радиограмма командующего СФ с рекомендациями по борьбе за живучесть).

В 18.40 для осмотра V отсека открыли переборочную дверь между VI и V отсеками, в отсеке обнаружили большую задымленность, которую ошибочно приняли за пожар и доложили о нем на ГКП. В V отсек по приказанию ГКП был дан фреон со станции ЛОХ VI отсека (Еще один странный момент не была произведена разведка отсека, не выяснено что горит, где горит, не определена площадь пожара – заглянули, увидели дым – значит в отсеке пожар! Дать ЛОХ! В отсеке и так дышать нечем, и вместо того чтобы начать вентилировать отсек в атмосферу, еще отравы подпустили прим.).

В 19.30 вследствие исчезновения питания в сети 380 В 50 Гц правого борта сработала аварийная защита реактора правого борта. При этом компенсирующие решетки реактора не опустились на нижние «концевики» (концевые выключатели).

Дым из V пятого отсека начал постепенно проникать в VI отсек (что и следовало ожидать прим.). После доклада на ГКП, был получен приказ о переводе личного состава VI и VII отсеков в VIII отсек (отсеки опять были сданы без боя прим.).

В это же время давление в судовой системе гидравлики упало до нуля.

В 20.45 в реакторный отсек направляется аварийная партия в составе командира реакторного отсека старшего лейтенанта Николая Беликова и спецтрюмного матроса Сергея Преминина с задачей вручную опустить компенсирующие решетки.

При температуре в реакторной выгородке более 50 °C (Прибор температуры, находящийся в реакторном отсеке, имеющий верхний предел пятьдесят градусов, зашкалило прим.).

После того как аварийная партия опустила в ручную две решетки, из-за перегрева и ухудшения самочувствия работа была прервана, Беликов с Премининым вышли в VIII отсек.

Придя в себя, аварийная партия в том же составе, вновь отправилась в реакторный отсек, в этот раз удалось опустить лишь одну решетку, из-за ухудшения состояния работа опять была прервана и Беликов с Премининым с трудом вышли в VIII отсек.

Николай Беликов находился в полубессознательном состоянии, Преминин был «на ногах», немного отдышавшись, Сергей Преминин пошел в реакторный отсек один, чтобы опустить последнюю компенсирующую решетку (В кормовых отсеках (лодка пожаром в 4-м отсеке была разделена на две половины) находилось 54 человека, в том числе и из числа команды реакторного отсека, до сих пор нет разумных объяснений, почему никто с ним не пошел, хотя по инструкции с ним обязательно должен был пойти кто то еще для подстраховки прим.).

Через несколько минут на ГКП от него поступил доклад о завершении работы. Он направился к выходу, но дверь не открылась!

По команде ГКП проводилось вентилирование VIII, IX (турбинного) и X (концевого) отсеков в атмосферу, давление в них снизилось до атмосферного, а в VII отсеке по отношению к VIII осталось повышенным (повышение давления, вероятно, произошло из-за разрушения, в результате пожара, трубопровода ВВД в IV отсеке прим.). Из-за этого по окончанию работ личный состав VIII отсека не смог открыть переборочную дверь между VII и VIII отсеками (!).

При попытке выравнивания давления по системе вакуумирования нижнего помещения VIII отсека из трубопровода пошел бурый дым, и систему перекрыли. С ГКП Преминину было дано указание стравить избыточное давление из реакторного отсека через вентиляцию коридора правого борта. Для этого Сергею надо было дотянуться до двух запоров и выдернуть их фиксирующие чеки. Но для выполнения этого указания у него не хватило сил.

Со стороны VIII отсека пытались открыть дверь с помощью раздвижного упора, но эта попытка никаких результатов не принесла, до сих пор нет никаких объяснений, почему в VIII отсеке не попытались создать противодавление воздуха.

Сергей Анатольевич Преминин в возрасте 21 года, неумелыми. безграмотными, действиями и распоряжениями командного состава АПЛ К-219 был обречен на страшную мучительную смерть, от удушья и теплого перегрева организма.

Какое-то время Сергей Преминин, не имея сил говорить, стучал по микрофону «Каштана» давая знать о себе, вскоре из микрофона послышались всхлипывания, как будто он хотел, что то сказать на прощанье, сквозь слезы, больше признаков жизни он не подавал.

С 21.00 до 21.30 в район аварии стали подходить суда ММФ «Федор Бредихин», «Красногвардейск» и «Бакарица». К 23.00 (по докладам личного состава) газовый состав в отсеках ухудшился, ИСЗ выработали свой ресурс, температура переборки между III и IV отсеками повышалась. Основываясь на полученных докладах, командир ПЛ при оценке состояния корабля предположил, что в IV, V и VI отсеках продолжается пожар, VII отсек находится под давлением, не исключен пожар в VIII, IX и X отсеках. Считая, что ресурс ИСЗ израсходован и возможен взрыв ракет из-за пожара в IV и V отсеках, командир корабля принял решение о выводе из действия реактора левого борга и о подготовке к эвакуации личного состава ПЛ на суда ММФ.

В 23.30 аварийная защита реактора левого борта была сброшена, установка переведена в режим расхолаживания. Началась эвакуация личного состава, которая закончилась к часу ночи 4 октября. После эвакуации личного состава носовой, рубочный и кормовой люки были закрыты и задраены. На мостике остались шесть офицеров во главе с командиром корабля.

(Для автора статьи был не выяснен вопрос- были ли вынесены с лодки тела погибших в IV отсеке, т.к. практически во всех публикациях посвященных АПЛ К-219 этот вопрос не освещался, лишь в книге: Игорь Курдин, Питер Хухтхаузен, Р. Алан Уайт. «Гибель атомного подводного крейсера К-219», встретились следующие строчки:

- Почему не вынесли тела погибших?

- Они были в таком состоянии, что вытащить их через узкий аварийный люк не представлялось возможным. В первую очередь мы думали о живых. Я надеюсь, мертвые нас простят.

Из допроса капитана третьего ранга Валерия Пшеничного)

В том, что не была произведена эвакуация тел погибших это полностью вина командира корабля И.Британова!

Первое спасательное судно подошло в 21.00, эвакуация началась после заглушки реактора в 23.30, возникает законный вопрос: А, что же делали на лодке эти два с половиной часа, пожар не тушили, матроса из реакторного отсека не вытаскивали (не спасали), тела погибших, которые могли за это время не спеша передать на суда не эвакуировали, фактически никто ничего не делал.

В 1.46 на ЦКП ВМФ через КП ММФ было получено сообщение командира К-219: «Пожар во всех отсеках (не понятно, откуда такие сведения, в отсеках не было наблюдателей, не посылались аварийные партии, по сути это чистой воды дезинформация командовании прим.), отсутствие хода. На ПЛ осталось 6 человек. Сильный пожар в трюмах IV и V отсеков. Командир ждет приказания покинуть корабль».

В 3.00, 4 октября, по приказанию командующего СФ оставшиеся офицеры, за исключением командира, покинули корабль.

В 22.45 (т.е. почти через сутки, интересно почему «была выдержана такая пауза», вероятно, ждали, когда лодка вся выгорит или затонет, увидели не тонет, не горит, пошли посмотреть почему? прим.). на лодку высадилась аварийная партия под руководством старшего помощника командира ПЛ (по сведениям из других источников – в 14.10 под руководством механика прим.), которая провела осмотр I, II и III отсеков корабля. Эти отсеки были сухие, давление в них было нормальное, горело аварийное освещение. Вместе с тем аккумуляторные батареи были частично разряжены, давление в системе воздуха высокого давления упало в два раза, в системе гидравлики отсутствовало. Прочный корпус ПЛ над IV и VII отсеками был нагрет – возможно, остаточными тепловыделениями в реакторе. Прочный корпус в районе других отсеков имел температуру наружного воздуха. Переборка между III и IV отсеками до уровня верхней кромки переборочной двери оставалась холодной, выше – теплой.

При посещении носовых отсеков аварийная партия выровняла дифферент путем продувания носовых цистерн главного балласта (ЦГБ) и начала подготовку ПЛ к буксировке. Разведку кормовых отсеков произвести не удалось - кормовой люк был залит. С наступлением темноты работы по подготовке к буксировке были приостановлены, аварийная партия убыла с ПЛ (Здесь необходимо обратить внимание на слова «кормовой люк был залит» т.е. лодка погрузилась в воду настолько, что вода закрыла кормовой люк, но это произошло не сразу, люк не был изначально залит водой, через него произошла эвакуация личного состава кормовых отсеков лодки, а затем постепенно, по мере поступления воды внутрь лодки корма осела, возникает законный вопрос – Куда смотрел сидевший на лодке Британов? Почему с его стороны не было никаких телодвижений для того что бы предпринять меры по поддержанию плавучести лодки? Почему аварийная партия высадилась на лодку почти через сутки (через 12 часов), когда кормовой люк был уже залит? прим.).

В течении 4 октября в район бедствия подошли советский ролкер (контейнеровоз) «Анатолий Васильев», американский буксир «Паухэтэн», в том же районе постоянно находилась американская атомная подводная лодка, в небе регулярно появлялись американские разведывательные самолеты «Орион».

Ролкер «Анатолий Васильев», К-219

С рассветом 5 октября аварийная партия продолжила подготовку корабля к буксировке.

Днем над К-219 появилось три звена советских истребителей прилетевших с Кубы, почти одновременно с ними над районом бедствия появилась пара Ту-95 с которых были сброшены пластиковые контейнеры со снаряжением, часть контейнеров разбилась и утонула при ударе о воду оставшиеся с помощью шлюпок были доставлены на К-219.

В одиннадцати поднятых контейнерах оказался тридцать один защитный аппарат ИДА-59, и только девять из них были частично пригодны к использованию! Из шести УКВ-радиостанций три были просто без батареек.

В 18.15 теплоход «Красногвардейск» начал буксировку. Осадка ПЛ и дифферент на нос продолжали медленно увеличиваться. В 6.20 6 октября буксирный трос оборвался, носовой и кормовой входные люки ушли под воду. Из-за заклинивания нижнего рубочного люка аварийная партия не смогла спуститься в III отсек. ПЛ продолжала терять плавучесть, при погружении ее до уровня палубы надстройки аварийная партия покинула корабль. В 11.00, когда ПЛ погрузилась в воду до уровня рубочных рулей, по приказанию ГК ВМФ командир покинул корабль.

6 октября 1986 г. в 11.03, по московскому времени, К-219 затонула в Саргассовом море Атлантического океана в точке с координатами: широта 31.28.2 северная, долгота 54.39.8 западная на глубине 5650 метров.

Вся команда К-219, 115 человек, была размещена на ролкере «Анатолий Васильев», который после обследования места затопления подводной лодки в 22.20 взял курс на Гавану.

Из Гаваны, самолетом, экипаж был доставлен на Родину,

Список личного состава, погибшего на РПКСН «К-219» в результате катастрофы 3-6 октября 1986 года.

капитан 3 ранга А. Петрачков

капитан 3 ранга В. Марков

капитан-лейтенант В. Корпачев

матрос Н. Смоглюк

матрос И. Харченко

матрос С. Преминин

Капитан 3 ранга А. Петрачков, матрос Н. Смоглюк, матрос И. Харченко погибли от отравления ядовитыми парами ракетного топлива, Н.Смоглюк и И.Харченко не успели, включится в ИП, по гибели А.Петрачкова нет единого мнения, кто то считает, что он преднамеренно снял маску, кто то, что из-за бородки, которую он носил, маска неплотно прилегала к лицу, из анализа ситуации видно, что он подавал команды на весь отсек – «Приготовится к эвакуации». Вызывал по «Каштану» ГКП, для этого он вынужден был снимать маску, т.е. до конца исполнял свой долг, не думая о своей безопасности.

Матрос С. Преминин принял мучительную смерть в реакторном отсеке, выполняя приказ о заглушке реактора в ручном режиме.

Капитан 3 ранга В.П.Марков и капитан-лейтенант В.Н.Корпачев скончались вскоре после эвакуации с подводной лодки от отравления парами ракетного топлива.

Расследование причин катастрофы

Причины и обстоятельства катастрофы расследовала Государственная комиссия.

Государственная комиссия указала следующие причины катастрофы:

1. Отсутствовал надлежащий контроль над подготовкой корабля к выполнению задач длительного плавания. Подготовка и укомплектование экипажа корабля осуществлялись с нарушениями требований руководящих документов.

2. Не были сделаны должные выводы из имевших место в последние годы катастроф, аварий и происшествий с кораблями, судами, вооружением и военной техникой, не были приняты действенные меры по их предупреждению.

3. В планировании использования кораблей и экипажей имели место факты поспешности, непродуманности, безответственности, приводившие к многочисленным изменениям планов использования кораблей и экипажей флотилии.

4. Упущения в организаторской и политико-воспитательной работе не позволили сплотить экипаж, создать в нем обстановку уставной требовательности, взаимовыручки и решимости спасти свой корабль.

5. Имелись существенные недостатки в профессиональной подготовке и морской выучке командного состава кораблей соединения.

Экипаж подводного крейсера, неудовлетворительно подготовленный к эксплуатации своего корабля, в результате формальной боевой подготовки, спланированной и проводимой с нарушениями действующих на флоте правил, неудовлетворительно укомплектованный перед своим последним походом, тем не менее, был выпущен в море на боевое патрулирование.

Установив, что в аварии и перерастании ее в катастрофу вина экипажа корабля превалировала, Государственная комиссия санкционировала возбуждение по факту катастрофы уголовного дела.

После этого по факту гибели РПКСН К-219 Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело. Выполнив следственные действия, Главная военная прокуратура определила, что в катастрофе К-219 виновны: командир РПКСН капитана 2-го ранга И.А.Британов, старший помощник командира капитан 2-го ранга С.В.Владимиров, командир БЧ-5 капитан 2-го ранга И.П.Красильников, командир дивизиона живучести капитан 3-го ранга О.М.Лысенко и командир БЧ-2 капитан 3-го ранга А.В.Петрачков.

В документах Государственной комиссии указано, что их вина состояла в следующем.

Командир корабля: при обнаружении воды в ракетной шахте на корабле не была объявлена аварийная тревога, при обнаружении сигнала о предельной концентрации компонентов топлива не была отдраена крышка аварийной ракетной шахты. Кремальера крышки была развернута, что предотвратило разрушение ракетной шахты. (Вероятно, последнюю строчку неверно переписали, по сути, она должна звучать так: Кремальера крышки НЕ была развернута, что МОГЛО предотвратиТЬ разрушение ракетной шахты прим.).

На три часа был задержан доклад об аварии на береговой командный пункт, не был организован сбор, учет и анализ информации об аварии и не обеспечена передача объективной информации командованию флотом.

Непродуманное решение прокачать водой поврежденную взрывом ракетную шахту привело к поступлению компонентов ракетного топлива в IV отсек.

Не были изучены деловые и политико-моральные качества личного состава, не создана обстановка мобилизации его на энергичные и инициативные действия по борьбе с аварией.

Не было обеспечено ведение вахтенного журнала с момента аварии, не велся планшет аварийной обстановки.

Не была организована передача информации об аварии через суда Министерства морского флота.

Командир БЧ-5: не обеспечил должного руководства ведением борьбы за живучесть, не принял мер по предотвращению распространения паров и газов компонентов ракетного топлива в кормовые отсеки и не направил личный состав на обнаружение мест поступления забортной воды внутрь прочного корпуса.

Командир дивизиона живучести не контролировал изменение запаса плавучести и не выработал предложений по поддержанию и восстановлению запаса плавучести и продольной остойчивости РПК СН, не контролировал состояние межотсечных переборок и забортных отверстий.

Командир ракетной боевой части перед началом похода на боевое патрулирование не доложил командиру ПЛ об обнаружении на контрольном выходе в море поступления в ракетную шахту № 6 забортной воды. В походе на боевой службе не доложил командиру РПК СН об обстановке с аварийной ракетной шахтой, пытался сливать воду с помощью нештатного шланга. Неправильными действиями вызвал взрыв компонентов ракетного топлива в ракетной шахте после повреждения ракеты забортным давлением.

Старший помощник командира, вступивший в должность незадолго до выхода в море и при приемке дел у своего предшественника не получивший должных сведений о неисправности ракетного комплекса, был исключен из числа обвиняемых.

Командир ракетной боевой части искупил свою вину перед кораблем и экипажем мужественным поведением во время взрыва и своей смертью.

В 1991 г. в Москве работала комиссия по рассмотрению причин гибели военнослужащих ВС СССР в мирное время. Рабочая группа № 11 этой комиссии в составе экспертов В.П.Жуковского, И.Б.Колтона, А.И.Храптовича, Е.Д.Чернова и др. была ознакомлена Главной военной прокуратурой с материалами по фактам катастроф и аварий подводных лодок. Рассмотрев материалы правительственной комиссии и уголовного дела по факту катастрофы К-219, эксперты установили следующие обстоятельства и причины этого чрезвычайного происшествия:

1. Ракетная шахта № 6 имела неисправность арматуры, состоявшую в пропускании внутрь шахты забортной воды. Во время подготовки корабля к боевой службе производился ремонт арматуры, но документы, удостоверяющие качество выполненных работ, в деле отсутствуют.

Опасность неисправности заключалась в том, что несанкционированное заполнение негерметичной шахты при погружении ПЛ на глубину, на которой давление воды на корпус ракеты достигнет разрушающей величины, неизбежно вызовет взрыв соединившихся в шахте компонентов ракетного топлива с непредсказуемыми последствиями для корабля и экипажа.

2. На контрольном выходе ПЛ перед походом на боевую службу старшина команды ракетчиков в присутствии флагманского специалиста дивизии проверил работу этой арматуры. Было установлено, что в шахту поступает забортная вода. Флагманский специалист приказал старшине команды: «Снять сигнал «Вода в шахте № 6». Это приказание было выполнено, то есть сигнал был отключен.

После возвращения в базу о негерметичности шахты № 6 командованию не доложили. Командир БЧ-2 (ракетной) капитан 3-го ранга А.В. Петрачков (командир IV отсека) об этом знал, но на разборе результатов контрольного выхода командиру корабля не доложил. В результате с этой неисправностью корабль ушел на боевую службу.

3. Помощник командира РПК СН, делая обход корабля утром 3 октября 1986 г., увидел, что в IV (ракетном) отсеке матросы во главе с командиром БЧ-2 и мичманом В.В. Чепиженко проводят нештатный шланг от ракетной шахты № 6 в шпигат для грязной воды в гальюне отсека с целью что-то сливать из шахты. Помощник командира приказал им прекратить эти действия и бросился на ГКП. Едва он прибежал на ГКП, в шахте № 6 произошел взрыв.

4. Взрыв произошел, когда вода заполнила шахту с ракетой и когда при погружении корабля в шахте создалось давление, разрушившее емкости окислителя и горючего ракеты (более 5 кг/см2).

5. Взрыв соединившихся компонентов ракетного топлива вырвал крышку ракетной шахты №6, выбросил из нее поврежденную головную часть ракеты и разгерметизировал эту шахту.

6. Какие-либо сведения о возникновении и развитии возгораний или пожаров, как в аварийном, так и в смежных отсеках, в материалах уголовного дела отсутствуют.

7. Попадание в IV, а затем в V отсеки высокотоксичных паров ракетного топлива, и поступление забортной воды в IV отсек связывается с предпринятой попыткой промыть трюм IV отсека и поврежденную ракетную шахту № 6 с использованием штатной системы орошения, и с непринятием мер по герметизации кормовых (V - X) отсеков и несозданием в них воздушного подпора (или вакуума в аварийном отсеке).

8. Затопление РПК СН из надводного положения произошло вследствие потери контроля над работой системы орошения, а после самопроизвольной остановки насоса орошения из-за поступления воды в прочный корпус через незакрытую арматуру системы орошения.

9. Установлено, что во время подготовки к походу на боевую службу в экипаже К-219 было заменено не менее 35% штатного личного состава, в том числе 12 офицеров из 32 по штату:

- командир подводной лодки,

- старший помощник командира,

- заместитель командира по политчасти,

- помощник командира,

- командир ракетной боевой части (и оба старшины команд ракетной боевой части),

- командир минно-торпедной боевой части,

- начальник радиотехнической службы,

- командир электротехнического дивизиона,

- четыре командира отсека из десяти,

- корабельный врач.

Из 38 мичманов было заменено 12.

Рабочая группа № 11 особо отметила, что, хотя согласно требованиям руководящих документов, замена столь значительной части экипажа требовала провести обширную и продолжительную подготовку экипажа в его новом составе, этого сделано не было. Рабочая группа № 11 указала, что именно это стало одной из главных причин катастрофы К-219.

Вина командного состава АПЛ К-219, а именно - командира лодки, командира БЧ-5, командира дивизиона живучести, старшего помощника была доказана, была доказана вина вышестоящих штабов, можно было предположить, что «полетят головы», и за дело, однако:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРЕРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ К-219 СЕВЕРНОГО ФЛОТА В ОТНОШЕНИИ БРИТАНОВА И. А. И КРАСИЛЬНИКОВА И. П.

С учетом чрезвычайно нештатной ситуации при аварии ракетного оружия в результате воздействия на подводную лодку извне, не по вине ее экипажа, отсутствия нормативных актов, определяющих действия должностных лиц при взрыве баллистической ракеты и поступлении компонентов ракетного топлива в отсек, порядок использования корабельных систем и систем ракетного комплекса Д-5У в сложной аварии, чистосердечного раскаяния Британова И. А. и Красильникова И. П., их длительной безупречной службы на подводных лодках, положительных характеристик и наличия несовершеннолетних детей – они перестали быть общественного опасными лицами и могут быть освобождены от уголовной ответственности.

На основании п. 1 ст. 208, 209 УПК и ст. 206А УК РСФСР уголовное дело ПРЕКРАТИТЬ на основании ст. 6 УПК (вследствие изменения обстановки) и ОСВОБОДИТЬ их от уголовной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 50 УК РСФСР.

«УТВЕРЖДАЮ. ЯЗОВ. 20. 07. 1987» .

Командир АПЛ, капитан 2 ранга Британов был исключен из партии и уволен в запас, без права ношения военной формы, по статье служебное несоответствие. Такая формулировка лишала всех льгот и привилегий.

В 1998 году министром обороны была отменена формулировка увольнения в запас командира К-219 капитана 2 ранга В.И. Британова, «по служебному несоответствию».

Часть II см.: