Эдуард Карпов. Я ВЫРОС В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Санкт-Петербург 2007.Привыкать к новой жизни было нелегко: строгий распорядок дня порою был нестерпим; постоянное нахождение в среде ребят, которые были очень разными и только начинали притираться друг к другу, иногда угнетало; требования дисциплины не всегда были понятны и при всем при том — учеба в пятом классе с новыми учителями.

Но с первых дней той жизни я соприкоснулся с теплом и заботой многих взрослых людей, оказавшихся в роли наших командиров, воспитателей и учителей. Детская душа очень чувствительна к добрым поступкам и доброму к себе отношению, которые запоминаются на всю жизнь. Атмосфера доброжелательности окружала нас все годы пребывания в училище, благодаря чему наша адаптация к трудностям военной жизни проходила без душевных травм.

Мне неведомо, каким непонятным образом в те послевоенные сталинские годы, когда в стране снова начались волны репрессий и процветали страх и доносительство, у нас в училище сложилась обстановка нормальных человеческих отношений, в которой царили порядочность и доброта и не было места доносительству, столь упорно насаждавшемуся в больших коллективах. По-видимому, нахимовское училище по каким-то причинам оказалось в стороне от интересов «компетентных органов», а в силу каких-то благоприятных обстоятельств большинство командиров и учителей, собранных в училище, оказались людьми достойными. Не все, конечно, — попадались иногда и люди другого плана, но они не приживались в училище.

Офицеры 1-ой роты (выпуск 1948 г.): старший лейтенант Болоцкий Михаил Ильич (в дальнейшем капитан 3 ранга), старший лейтенант Винокуров (К сожалению, имя и отчество неизвестны, надеемся, что только пока...) и преподаватель физкультуры капитан Зиновьев Сергей Николаевич (позже - майор). Обратите внимание на награды на груди офицеров и нахимовцев первого набора.

Первым моим офицером-воспитателем был младший лейтенант Трутнев, которого мы в своей среде любовно называли Юрочкой. Как угораздило этого молоденького и симпатичного юношу после окончания какого-то военно-морского училища оказаться нашим воспитателем — этого мы не знали. Он явно тяготился этим своим положением и, наверное, не знал, как нас надо «воспитывать». Но он был хорошим человеком и, по-видимому, жалел своих мальчиков, живших без родителей. Для нас, пацанов, он был командиром и взрослым, но при этом каким-то близким для нас — и в силу его достаточно юного возраста, и в силу его доброты и открытости. Свои командирские функции по отношению к нам он проявлял так, что это никогда не давило, а что касалось нашего «воспитания», то он просто общался с нами в свободное от мероприятий время, «опускаясь» до нашего уровня. Свободные разговоры на самые разные темы или «куча мала», под которой лежал наш Юрочка, были довольно частым явлением в наше «свободное время». Хорошо помню, какая теплая волна благодарности поднялась в моей душе, когда в шестой роте в свой первый в училище день рождения я обнаружил у себя под подушкой большую коробку дорогого печенья, которую положил туда мой офицер-воспитатель. Он делал такие подарки каждому из ребят в его день рождения, покупая их на свои деньги. Вдали от дома это для каждого было радостным событием. Тот же Юрочка научил нас тому, что, живя вместе, нельзя есть гостинцы в одиночку.

Первым командиром нашей роты был капитан третьего ранга Шагинян. Бывший командир подводной лодки — невысокого роста, с характерным большим армянским носом, добрым выражением лица и двумя орденами Боевого Красного знамени на кителе — покорил нас при первой же встрече. Два года он командовал нашей ротой, обходясь без криков и разносов и воспитывая в нас понятие сознательной дисциплины, то есть дисциплины, основанной на понимании существа действующих правил и требований и необходимости их выполнения. Первый наш командир создал в роте здоровый моральный климат, в котором мы жили потом все последующие годы.

Возможно, это Юрий Александрович Шагинян, о котором пишет

в книге "Фарватерами флотской службы" (М.: Воениздат, 1985.): "Был зачислен в состав экипажа (ПЛ "К-51") и новый командир минно-артиллерийской боевой части — лейтенант Ю.А.Шагинян. В конце сорок первого года он сражался на сухопутье. В составе батальона минеров-подрывников производил минирование дорог, мостов и других сооружений на направлении Нарва, Кингисепп. В настоящее время он капитан 2 ранга запаса, работает начальником рыбного порта в Сухуми. Давно уже не видел я Юрия Александровича, но он запомнился человеком экспансивным, доброжелательным и работоспособным."

За годы учебы в училище через нашу роту прошло несколько офицеров и старшин, занимавших различные командирские должности. Это были разные люди, с разными характерами. По-разному складывались и наши отношения с ними: с кем-то они были теплыми и открытыми, с кем-то — более формальными, почти холодными. Но, приучая нас к воинской дисциплине и порядку, все они, за редким исключением, понимали, что имеют дело с ребятами, у каждого из которых нет отца, и не злоупотребляли своей властью.

Поначалу мы носили бескозырки без ленточек и форменки без погон. Для того, чтобы получить право носить эти важные атрибуты, каждый новый воспитанник училища должен был сдать специальный «экзамен на звание нахимовца». С подготовки к этому экзамену и началась наша внеклассная жизнь: мы изучали правила поведения в училище и получали первые, самые общие, сведения об адмирале Нахимове, именем которого было названо училище, о военно-морском флоте и о Великой отечественной войне. Мы также постигали азы «политической грамотности»: выдающуюся роль вождя и учителя товарища Сталина, а также фамилии, имена и отчества некоторых деятелей, занимавших важные посты в государстве. Экзамены проходили с переменным успехом: кто-то сдавал свой экзамен сразу, а кто-то ужасно волновался, путался и вынужден был снова готовиться и сдавать свой экзамен по второму, а иногда и по третьему разу. В конце концов все ребята этот экзамен сдали, после чего мы стали официально называться нахимовцами и носить на бескозырках ленточки с надписью «нахимовское училище», а на форменках — погоны с буквой «Н».

В младших ротах носили ленточки с «бантиками», расположенными сбоку бескозырки, а ленточки с длинными концами сзади, как у настоящих моряков, полагались только в старших ротах, начиная с третьей. Нахимовцы старших рот носили также красные «галочки» на левом рукаве — одну, две или три, в зависимости от старшинства роты.

В парадном строю

На втором месяце пребывания в училище я попал в госпиталь. Где-то в середине октября заболел скарлатиной один мальчик из третьего взвода. Его увезли в госпиталь, а в роте был объявлен карантин — рота была изолирована от всех других рот училища. А через неделю скарлатиной заболел и я. Скарлатина тогда считалась довольно тяжелой заразной болезнью. Меня также доставили в военный госпиталь, расположенный где-то на окраине незнакомого города, и поместили в инфекционное отделение, где начались для меня очень грустные дни: большая палата с незнакомыми мне взрослыми людьми, ежедневные болезненные уколы, которые я плохо переносил, и полная неизвестность того, что же будет со мной дальше и не отчислят ли теперь меня из училища.

Наступило Седьмое ноября — великий советский праздник, который обитатели палаты воспринимали через радио-репродуктор (время телевизоров еще не наступило). День было по-осеннему хмурый, настроение у меня было грустное. Вдруг в палату вошла дежурная медсестра и сказала мне, чтобы я подошел к окну. Наша палата была на втором этаже, и когда я подошел к окну, то увидел внизу под окном машину начальника нашего училища, рядом с которой стоял он сам вместе со своим замполитом. Они стали приветливо махать мне руками, держа в руках большие пакеты — это были подарки для меня и того нахимовца, который лежал в другой палате. Поняв, что это меня они поздравляют с праздником, я стоял совершенно обалделый, а за моей спиной соседи по палате одобрительно обсуждали этот поступок моих больших начальников. Через некоторое время они уехали, а сестра принесла мне большой пакет с фруктами и поздравительное письмо. Этот визит произвел на меня очень сильное впечатление. Настроение мое резко улучшилось, я понял, что меня в училище ждут, и оставшиеся до выписки дни пролетели незаметно.

Начальник училища и замполит, Гаврилин Георгий Иванович и Аверлюков Федор Иванович.

От редакции.О Г.И.Гаврилине мы рассказали ранее, теперь пришло время подробнее, насколько возможно, попытаться обрисовать облик Федора Ивановича Аверлюкова. Будущий заместитель начальника Тбилисского нахимовского училища, по сведениям, приведенным

(Воплощение замысла. - М.: Воениздат, 1987.), в период Великой Отечественной войны служил начальником политотдела 4-й отдельной бригады речных кораблей Дунайской военной флотилии в звании капитана 3 ранга. Разъяснял, что с переносом "боевых действий за рубежи нашей Родины. Партий призывает нас проявлять особую бдительность и вместе с тем уважительно относиться к местному населению, к его национальным обычаям, к жизненным нуждам, помнить всегда о высоком интернациональном долге советского воина-освободителя. Мы воюем не с народами, а их поработителями, с ненавистной всему человечеству фашистской чумой." Был способен к принятию самостоятельных решений.

Автор книги пишет: Вечером ко мне пришла делегация румын. Тот же унтер-офицер, говоривший по-русски, заявил: солдаты просят вернуть им оружие и послать сражаться против Гитлера.

— Как поступим? — спрашиваю Аверлюкова.

— Нам остается только приветствовать румынских друзей, — отвечает начальник политотдела бригады.

В числе его наград - флотоводческий

(08.07.1945.)

Ф.И.Аверлюков на устном экзамене по русскому языку и литературе (в центре за столом) слева от него Ольга Федоровна Грицак, справа - Татьяна Валентиновна Делюкина, о них, преподавателях, рассказ впереди.

Эдуард Карпов. Я ВЫРОС В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Санкт-Петербург 2007.

ОТРОЧЕСТВО. Продолжение.Первая тбилисская зима, которая больше походила на нашу ленинградскую осень, тянулась долго — мы привыкали к новой жизни. Но пришла весна, период адаптации закончился, и наша жизнь побежала по налаженным рельсам. Мы росли и развивались, переходя из класса в класс, набираясь знаний и опыта и впитывая дух дружбы, товарищества и коллективизма. Мы жили одинаковой жизнью, у нас были общие заботы и общие радости, а индивидуальность каждого как бы отступила на второй план и растворилась в коллективе. Какие-то личные ситуации почти всегда вписывались в то, что в это время происходило со всеми, и поэтому каждый из нас был уже не столько «я», сколько — «мы». Это совсем не означало подавления личности, но личность должна была жить по законам коллектива: заботясь о себе, нужно думать и о других; в любых ситуациях нужно помогать товарищам; нельзя доносить и предавать; нельзя проявлять физическую силу по отношению к более слабому; нельзя без спроса брать чужие вещи; нельзя «выпендриваться». Это «мы» было настолько сильным, что вспоминая те годы, мне трудно говорить о ком-то конкретно (кроме тех немногих ситуаций, которые выпадали из общей жизни). Это потом, во взрослой жизни, мы все стали разными, стали жить и думать по-разному, и каждый стал «я». Однако, нахимовское «мы» по-прежнему сохранялось в нас, только перешло как бы на второй план, в глубины сознания, всплывая каждый раз при наших встречах. А тогда мы были — «мы».

Мы называли друг друга уменьшительными именами — Сашка, Вовка, Борька и так далее. Это было нашим паролем для «своих»: «Саша» — это обычный мальчик, каких много, а вот «Сашка» — это «свой», с которым ты каждый день стоишь в одном строю, с которым ты каждый день с утра до вечера делаешь то же самое, что и он, с которым ты вместе уже съел «пуд соли». Ты знаешь его, как облупленного, и ты доверяешь ему.

К восьмому классу «своими» стали почти все в роте, независимо от того, кто с кем больше дружил.

Несмотря на военную форму, мы все же оставались детьми (подростками, юношами) и, конечно же, иногда нарушали и дисциплину, и порядок. Это было наказуемо, но наказания за нарушения были, как правило, понятными и справедливыми. При этом командиры никогда не пытались выявить нарушителя с помощью гласного, а тем более — негласного, опроса юных «сослуживцев». Такая попытка заведомо была обречена на провал, и это хорошо знали все опытные командиры (новым иногда приходилось узнавать это на собственном опыте). Доносительство в нахимовской среде было недопустимым: случись такое, и парню был бы объявлен полный бойкот со всеми вытекающими последствиями. Это понятие впитывалось в сознание каждого еще в младших ротах, когда некоторые несмышленые новички иногда пытались сделать что-либо подобное.

Владимир Петрович Гузь, старшина 1 статьи, в дальнейшем старший лейтенант, исключительных человеческих качеств воспитатель, пользовался непререкаемым авторитетом. Многим воспитанникам помог обрести умение быть требовательным, заботливым и выдержанным командиром. - В.В.Максимов. На фото 1951 года с выпускниками 1948 года, посетившими родное училище и любимого командира: Морозов Анатолий Алексеевич, курсант КВВМКУ им. С.М.Кирова, и студент ГПИ Чикваидзе Константин Ираклиевич.

Неписанные правила взаимоотношений допускали некоторые не предусмотренные уставами действия. Был у нас в младших ротах старшина роты по фамилии Гузь. Он иногда применял такой воспитательный прием в отношениях со своими малолетними воспитанниками. Рота стоит в строю, старшина роты что-то объявляет, а кто-то в строю начинает шалить, нарушая порядок. Старшина делает ему замечание, но шалун не унимается. Тогда Гузь походит к шалуну и спокойно так, без крика* дает ему «щелбан» по лбу. Рука у старшины крепкая — пацану больно. Казалось бы — безобразие, рукоприкладство! Ничего подобного: пацан воспринимает это как должное и не обижается, потому что старшину уважают, а делает он это без злости, но доходчиво.

Был однажды случай, когда рота «проучила» плохого командира. Появился как-то в одном из наших взводов некий старшина, который стал общаться с нахимовцами так, как общается плохой сержант с новобранцами, постоянно демонстрируя свою власть над ними. Взвод его невзлюбил, и рота знала об этом. Однажды этот старшина был дежурным по роте и на вечерней прогулке во дворе стал «учить» роту, заставляя ее печатать строевой шаг, хотя на вечерних прогулках в училище это было не принято. И рота устроила ему спектакль. В вечерней тишине рота стала топать через два шага: топ-топ, тихо-тихо, топ-топ, тихо-тихо. Старшина взбесился: кричал, грозил, что будет гонять роту до самого отбоя и снова гонял нас. Но рота продолжала топать «через раз». После того, как время прогулки истекло, во дворе появился дежурный по училищу и приказал увести роту со двора.

Рота объявила старшине войну, которая длилась недолго — старшине пришлось уйти из роты, а потом — и из училища. Но это был случай, из ряда вон выходящий.

Школьная учеба шла в училище примерно так же, как в обычной школе, с той только разницей, что большинство наших учителей, в том числе — и некоторые женщины, были одеты в морскую офицерскую форму (с погонами береговой или административной службы). В классах было не более 25 человек, поэтому учителя довольно хорошо знали своих учеников и могли с каждым работать непосредственно. В сложных ситуациях им не нужно было «вызывать в школу родителей» — сразу после уроков учитель мог пообщаться с офицером-воспитателем или, при необходимости, устроить разговор «на троих» с участием провинившегося. Выполнение домашних заданий производилось нахимовцами под контролем офицера-воспитателя или его помощника в отведенное для этого время, которое называлось «самоподготовкой». В это время все нахимовцы обязаны были сидеть в классе и заниматься самостоятельно. Таким образом, процесс школьной учебы был довольно хорошо организован, что весьма способствовало общей хорошей успеваемости. Общее руководство школьными занятиями осуществлял начальник учебного отдела капитан второго ранга Таршин — тот самый, кто принимал нас в Ленинграде в Нахимовское училище.

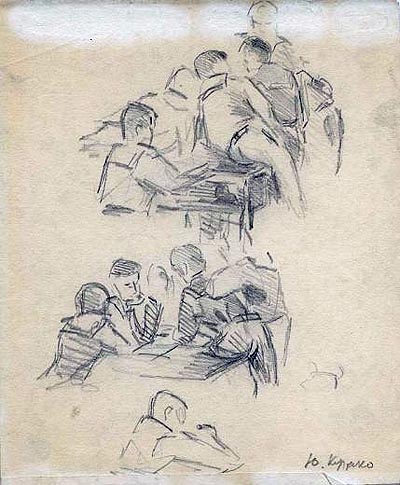

Самоподготовка. Детский рисунок Ю.Н.Курако.

Скарлатина, которой я переболел в самом начале моей учебы в училище, выбила меня из колеи: я пропустил много учебных дней и в пятом классе учился довольно посредственно. Но потом постепенно я начал «набирать обороты» и к девятому классу вышел в отличники. Этому способствовали хорошие условия для учебы, хорошие учителя, и общая обстановка в роте: по мере перехода в старшие классы у нас становилось модным хорошо учиться.

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru

С вопросами и предложениями обращаться fregat@ post.com Максимов Валентин Владимирович