И вот в одном из таких «наездов» училище подверглось проверке. Обычно уволенные в город строем шли до ворот, а там следовала команда «разойдись!», и все уходили в город. При возвращении уволенных на КПП никто не проверял. Они свободно шли в роты и там докладывали дежурному о своём прибытии.

Так было всегда. И вот какой-то проверяющий капитан первого ранга вдруг решил лично встречать прибывающих из увольнения курсантов на КПП. Ему был выделен курсантский патруль из трёх человек во главе со старшиной 2 статьи. Дальше рассказываю со слов патрульного, своего друга Юры.

На КПП стоит проверяющий; патруль – в двух-трёх шагах в сторонке. Каждого возвращающегося из города проверяющий останавливает, осматривает, чуть ли не обнюхивает и требует предъявить увольнительную записку. Все удивляются, но чётко рапортуют о прибытии; отпущенные следуют в свои роты. Вдруг где-то около 23ч. 45м. появляется невзрачный, щуплый и незаметный первокурсник. Проверяющий подзывает его, и, осмотрев, требует увольнительную. Тот таращит глаза и начинает тихо лепетать: «Ах, увольнительную? Где же она у меня?» и начинает шарить по карманам. Не найдя ничего начинает расстёгивать верхнюю пуговицу бушлата. И вдруг приседает на четвереньки и издаёт страшный оглушительный визг: «И-и-и – Их!», что означало: «Была не была!!!» Визг настолько резкий, оглушительный и отчаянный, что капраз остолбенел.

А курсант тем временем берёт с низкой стойки старт и бежит стометровку в сторону санчасти (ближнего дома; за ней – склады, кочегарка и т.д.). Прошло несколько секунд – полминуты, пока проверяющий опомнился, после чего он затопал ногами и заорал патрульным: «Догнать!! Догнать немедленно!!!...»

Расположение Черноморского Высшего Военно-морского училища имени П.С.Нахимова

Те побежали, но им мешали палаши (да они не особенно и старались догнать!) Словом, самовольщик исчез.

Проверяющий приказал построить весь первый курс; особенно придирчиво осматривал «шкентелей» (малорослых). Но самовольщик так и не нашёлся. Что его заставило переться напропалую через КПП, не знаю. А может, он так и делал всегда. Но его приём оглушить всех своим бесподобным визгом «И-и-и–Их!) сработал блестяще! Возможно, он и дальше успешно пошёл по служебной лестнице. Кто знает!!!

Курс третий – КАК КУРСАНТА СПАСАЛИ И ПАЛАШ ИСКАЛИБыла зима второго курса, конец января или февраль. Снегу в том году выпало много – в ложбинах по пояс. Я – старший – и три курсанта несли службу патруля на конечной остановке автобуса у училища. Было где-то 23 часа. Курсанты уже возвращались из города. Из подошедшего городского автобуса вышла старушка, подошла к нам и сказала: «Там на предыдущей остановке ваш курсант сильно пьяный. Как бы он не замёрз, или саблю свою не потерял….» Мы быстро впрыгнули в почти пустой автобус, и он помчал нас в сторону города.

На следующей остановке мы сошли. Никакого курсанта не увидели. Но решили пройти вдоль дороги. Через 30-40 метров увидели глубокие следы, которые по ложбине вели в сторону Херсонеса. Пошли по следам и метров через 500 увидели фигуру. Это был курсант 4-го курса. Лицо у него было разбито, руки тоже в крови. Но главное, на поясном ремне у него болталось только ушко от крепления палаша, палаш был оторван. Мы схватили курсанта и как можно быстрее притащили к стене училища в метрах пятидесяти правее КПП. Одного гонца я послал в роту с увольнительной и служебной книжкой. Ватага курсантов из роты 4 курса перебросила курсанта через забор и отнесла в свою роту, а человек шесть вместе с одним из моих патрульных отправились искать палаш. Через час мой патрульный вернулся в роту (мы уже ложились спать) и доложил, что палаш нашли в снегу. По-видимому, что-то ещё соображавший курсант не хотел идти через КПП, а пошёл на стадион, чтобы перелезть через забор. Но вышел на одну остановку раньше и шёл в сторону Херсонеса. В снегу упал с высокого обрыва, зацепился при этом

и он оторвался. Это замедлило падение, а снег был глубокий. Он только разбил лицо и ободрал о камни кисти рук.

На следующий день курсант пришёл к нам в роту и попросил показать ему старшего патруля. Он поблагодарил меня, я скромно ответил, что каждый курсант на моём месте поступил бы так же…

Дистанция между 2-м и 4-м курсами была в то время большая…

Больше мы не встречались, а фамилии и факультета его не помню.

Глава 3. О СЛУЖБЕ МОРСКОЙ

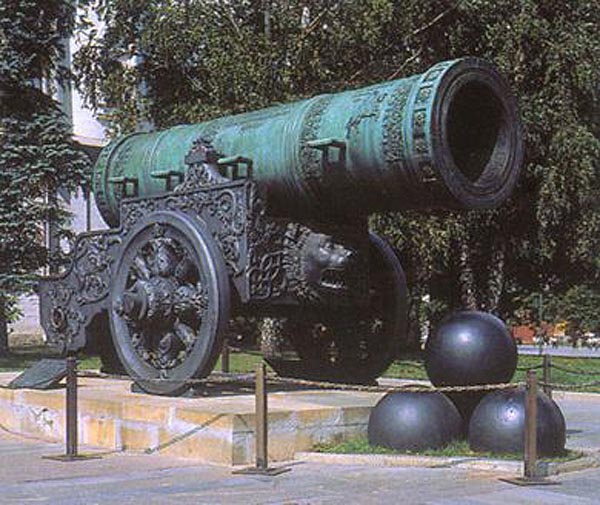

КАК МЫ ЦАРЬ-ПУШКУ ОСМАТРИВАЛИБыло это в 1960-м или 1961-м году. Хрущёвская оттепель. Кремль (точнее, его маленький кусочек) открыли для осмотра. Группа офицеров приехала из Таллинна в Москву за молодым пополнением. Было решено день погулять по Москве, а уже вечером явиться в Военкомат на окраине Москвы.

Разбились на несколько групп по интересам. Наша группа состояла из 5 человек. Возглавлял её дивизионный штурман капитан-лейтенант Ежов. Остальные в группе были моложе его. Возникла идея пойти осмотреть Кремль. У каждого был пистолет ПМ и 16 патронов, о чём была сделана отметка в командировочном предписании. Молодость глупа. На резонное предостережение, что соваться в Кремль с оружием нехорошо, Ежов ответил: «Пронесёт!» Приказал снять ремни и одеть их под шинели.

Мы благополучно миновали Спасские ворота, когда к нам подошёл крепкий старичок и ласково спросил: «Товарищи офицеры, а что это у вас под шинелями торчит?» Что это был работник КГБ, у нас сомнений не могло возникнуть. Мы, стараясь как можно простодушнее, ответили: «Пистолеты». Он сказал, что в Кремль входить с оружием нельзя. На вопрос: «Как быть, мы проездом и хочется в Кремль?» он коротко ответил: «Идите и сдайте оружие в камеру хранения». – «А разве таковая есть?» – «В Кремле всё есть», – ответил он.

Действительно, за Мавзолеем – маленькая низкая башня. Ступеньки ведут вниз в подвал. Мы с опаской спустились туда. Крошечная комната отгорожена барьером, сейф и подполковник. Мы робко спросили, можно ли сдать оружие. «Можно и нужно» – ответил он. После чего внимательно изучив документ каждого, повесил кобуру на вешалку, а пистолеты убрал в сейф. У меня номер на пистолете и номер на обойме не совпадали. Он удивился, словно увидел чудо. На вопрос, почему у меня не свои обоймы, да ещё и разные, я простодушно ответил, что командир корабля хранит пистолеты в сейфе, а обоймы – россыпью в ящике стола. «Ну и кабак же у вас на Флоте!» – искренне удивился дежурный.

Сдав оружие, мы потоптались у барьера, вопросительно поглядывая на дежурного. «Чего вам ещё?» Мы намекнули, что надо бы получить что-то взамен оружия, хотя бы номерок или карточку-заместитель. «Вот ещё! Это Кремль, а не Большой театр. У нас всё будет цело». И он выпроводил нас.

Через час, осмотрев двор Кремля и

мы вернулись за оружием.

В старых документах пушка называлась “Дробовиком”. Это, а также конструкция ствола позволяют предположить, что пушка предназначалась для стрельбы картечью. В силу исторических обстоятельств Царь-пушке ни разу не пришлось участвовать в боевых сражениях. Четыре ядра, сложенные пирамидой у ее подножья, носят декоративный характер, они полые внутри и были отлиты вместе с лафетом из чугуна в 1835г. на заводе Берда в Петербурге.

УВЫ! Железная дверь наглухо закрыта и никаких табличек на ней нет. Тогда мы сходили в Третьяковку и через два часа вернулись (на сердце было смутно). Дверь закрыта! Мы начали хохотать нервным хохотом. Под вечер, наконец, дверь открылась. Там сидел другой офицер. Мы робко спросили, можно ли забрать оружие? В ответ получили: «Ах, это те разгильдяи, у которых номера не совпадают!» Получив оружие, мы стремглав от этого места – в Военкомат. Больше смотреть Царь-пушку нам уже не хотелось!!!

Уже теперь пришла в голову мысль: «Может, из Москвы звонили в Таллинн и уточняли наши данные???»

МОЯ ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДАСветлой памяти Дмитрия Константиновича МОКРУШИНА

Офицером я служил при трёх командирах. Первый и второй не оставили по себе тёплых чувств. Один из них – статный красавец, капитан-лейтенант. Вся беда заключалась в том, что жена его – актриса, и жила в Москве, а он холостяковал в Таллинне. Настроение у него всегда было плохое. И это вымещалось на офицерах. Однажды по какому-то ничтожному поводу в сердцах он грохнул электромегафоном об палубу. А мне пришлось потом долго сочинять легенду о том, что сигнальщик на качке уронил его с марсовой площадки, – для того, чтобы списать эту груду металлолома. Все облегчённо вздохнули, когда командир убыл в Москву к жене в связи с переводом по службе.

Второй командир пил по-чёрному и тоже вымещал своё похмельное зло на офицерах. Словом, служба особых радостей не приносила.

Всё изменилось, когда пришёл третий командир. Дмитрий Константинович родом с Кубани. Отец его – грузчик, мать – домохозяйка. Был он всего на три года старше меня. Но два года блокады плюс два года моей срочной службы приводили к тому, что я отстал от него на несколько лет в офицерской службе. Более интеллигентного, храброго, умного, спокойного и выдержанного человека я не встречал, и сразу влюбился в него. Служба превратилась в сплошной праздник. При том требовал он строже своих предшественников. Никогда не повышал голоса. Не придирался к мелочам. Офицеры, мичмана и экипаж просто боготворили нового командира. Никто из нас не мог его подвести. Буквально через пару лет наш «МТ-131» был объявлен отличным кораблём, лучшим на бригаде.

Всю жизнь я старался во всём походить на Дмитрия Константиновича. Это был мой идеал командира. Он горячо любил свою жену и детей. Не пренебрегал случаем сойти на берег, но не забывал и об отдыхе офицеров.

Характерный случай. Мы в море. Изрядно устали. Идёт в Таллинн рыбацкий сейнер. Командир подзывает сейнер, меняем спирт на рыбу…

Приказание мне: «Прыгай на сейнер! Иди домой, отдыхай два дня, но потом буду отдыхать я». Такое забыть невозможно…

При нём я стал помощником, служил с ним 5 лет, пока он не вывел меня в командиры. Я первым из помощников на бригаде сдал зачёты на самостоятельное управление кораблём. Первым получил звание капитан-лейтенанта, и в 1965 году стал самым молодым командиром корабля в 94-ой бригаде тральщиков. Всё это, конечно, были заслуги Дмитрия Константиновича.

Любил он и пошутить…

Пример. 31 декабря. Мокрушин дома. Я – старший на корабле; встречаем Новый год. Вдруг вахта докладывает: «Старшего ТЩ-131 срочно вызывает к телефону Штаб ДКБФ!» Я – бегом. Беру трубку. Незнакомый голос, официально: «Это Штаб ДКБФ. С кем я говорю?» Бодро отвечаю: «Старший на корабле старший лейтенант Сильвестров!» Тот же голос: «За успехи в БП и ПП, достигнутые вашим кораблём, Вам досрочно присвоено воинское звание капитан-лейтенанта!» Я ошалело молчу и только дышу в трубку. Так проходит секунд тридцать, и только тогда слышу голос Мокрушина: «Ну, как ты пережил эту новость?» Слышу дружный смех гостей командира. Обидеться за такую шутку я не мог. Слишком любил командира.

Бывали шутки и более рискованные. Корабль в море. Сдаём задачу «ПЛО-2». Выходим в атаку на подводную лодку. Бросаем серию ручных гранат, имитируя бомбометание. Гранаты старые – РГД-42. Ещё военные. Только тело гранаты и рукоятка. Беру гранаты из ящика, взвожу их поворотом рукоятки. Командир с мостика бросает за борт. Атака окончена. В ящике осталась одна невзведённая граната. Мокрушин берёт её в руки и, повернувшись к офицерам штаба дивизиона, вдруг кричит: «Что же ты, помощник, бросил взведённую гранату на мостике?» Я точно знаю, что её не взводил. Но не успеваю открыть рта, как он говорит: «Сейчас она будет за бортом». Нарочно широко размахивается и, сделав вид, что граната зацепилась за ванты мачты и вырвалась из его рук, роняет её на палубу мостика; граната падает и крутится! Флагштурман мгновенно садится на корточки и весь съёживается (невероятно так сократиться!), прячется за дубовый нактоуз главного компаса. Связист издаёт невнятные звуки: «Ё…ё …ё» и пытается бежать. Массивная фигура замкомдива застывает на месте. Глаза у него выпучиваются, челюсть отвисает. Лицо его моментально превращается в лицо дуче Муссолини, каким его показывают в документальном кино. Длится это несколько секунд. Мокрушин спокойно поднимает гранату и говорит: «Извините, ребята! Это я пошутил!» Штурман перенёс эту травму легко, связист неделю болел животом. А замкомдива грозился привлечь командира к партийной ответственности. Не миновать бы Мокрушину парткомиссии.

И вот случилось чудо! Через несколько дней на корабле, сдававшем задачу ПЛО в Балтийске, роняют на палубу гранату. Уже по-настоящему. Рядом стоит

Флагарт (крупный мужчина! ) бросается на него своей грудью и закрывает широкой спиной, прижимая Орла к надстройке. Граната взрывается, осколки в спине у флагарта. Он остался жив. Орёл сказал, что пока я жив, он ни в чём не будет нуждаться. (Это я пишу со слов очевидца). Появляется приказ по флоту, в коем предписывается отныне бросать гранаты не с мостика, а только с юта! В этой обстановке созывать парткомиссию сочли нецелесообразным. Но политотдел долго ещё дулся на Мокрушина.

А вот пример удивительной находчивости и быстроты реакции Мокрушина.

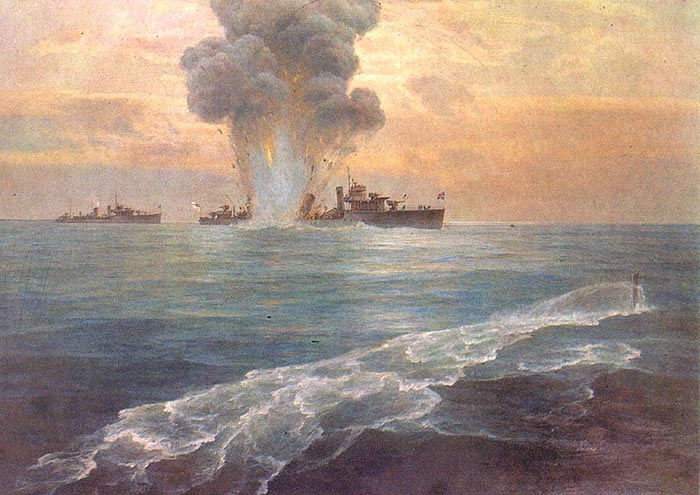

Наступила хрущёвская оттепель. Решено показать в Таллинне один из кораблей английскому военному атташе. Неделю мы лизали корабль. Политотдел бригады и Базы вместе с особым отделом вывернули корабль наизнанку! Убрали всю наглядную агитацию. Нигде нет даже намёка на «звериное лицо» капитализма. Атташе ходит по кораблю, не верит, что на вьюшках на рострах не тралы, а пеньковые тросы, и т.д. и т.п. Наконец, финал. Офицеры штаба базы, бригады идут на обед. Стол сверкает ресторанной едой и посудой! Всё хорошо. Атташе ест. Пьёт. Насытившись, отваливается в кресле, и вдруг у него от изумления вываливаются глаза. Он тычет пальцем в картину и вопрошает: «Что изображено на этой картине?» А над диваном в золотой раме маслом – огромное полотно кисти советского художника. Уничтожение английского эсминца «Витторио» в 17-м или 18-м году нашей красной подводной лодкой «Пантера». На первом плане – перископ лодки, а на втором – взрыв и переломившийся пополам эсминец уходит под воду! На его мачте развевается Британский флаг! Картина эта висела со времени постройки корабля и так уж примелькалась, что никто уже и не обращал внимания на неё. Наступила зловещая тишина. Весь штаб Базы, особый отдел и сам атташе внимательно смотрят на командира. Мокрушин мгновенно находит выход и отвечает: «Это эпизод из Отечественной войны на Севере: союзники проводят к нам конвой, подвергшийся атаке подводной лодки. Эсминец – союзный, лодка – немецкая». Облегчённый вздох штаба. Атташе, конечно, не верит, но сказать ему уже нечего. Так благополучно закончился смотр. Хотя потом долго пинали командира, как не усмотревшего и вовремя не заменившего картину.

Вот таким был мой идеал командира, человека, товарища, юмориста, любимого начальника. Светлая ему память!

Продолжение следует