Рассуждения и воспоминания о парадной жизниТень Н.А.Некрасова не должна возмущаться таким нахальным выбором названия этой главки: речь пойдёт не о парадных подъездах, как символах несправедливого эксплуататорского общества, а о парадах в буквальном смысле этого слова.

Дважды в год: к революционным праздникам первого мая и седьмого ноября, советская страна демонстрировала свои наиглавнейшие достижения. Поскольку любые невоенные дела к таковым могли иметь только косвенное отношение, упомянутые демонстрации начинались масштабными военными парадами. И в качестве воспитанников и курсантов, то есть не очень обременённых другими важными обязанностями военных людей, мы постоянно принимали участие в этих мероприятиях.

«Подготами» мы маршировали без оружия (всё-таки оно для большинства из нас было тяжеловато), а потом перешли на упражнения со своими любимыми трёхлинейками в положении «на плечо». Справедливости ради следует сказать, что это была не самая тяжёлая разновидность строевых упражнений. Во-первых, мы оставляли в пирамидах свои палаши (то-то было бы зрелище до зубов вооружённых матросов!), а, во вторых, – кое-кто ходил на парадах с такими же винтовками и ручными пулемётами Дегтярёва «наперевес».

Покончив таким образом с сухой констатирующей частью парадной жизни, обратимся к её обыденным деталям.

Подготовка к парадам начиналась за месяц до «красной» даты календаря. Сразу после послеобеденной тройки уроков или лекций все не занятые в нарядах курсанты строились во дворе училища, и начиналось движение на Кировскую площадь, которая из ближайших к училищу наиболее подходила для проведения тренировок своими размерами, отсутствием интенсивного движения и досужих зевак (гранитный вождь тоже не обращал на нас внимания, его занимала коммунистическая перспектива).

Тренировка на Кировской площади.

На переходе по грязным улицам фабричной окраины бывшей имперской столицы и на самой площади гремела музыка нашего оркестра (а он был одним из лучших в огромном гарнизоне), мы сосредоточенно держали равнение, «печатали» шаг и предавались прочим воинским забавам.

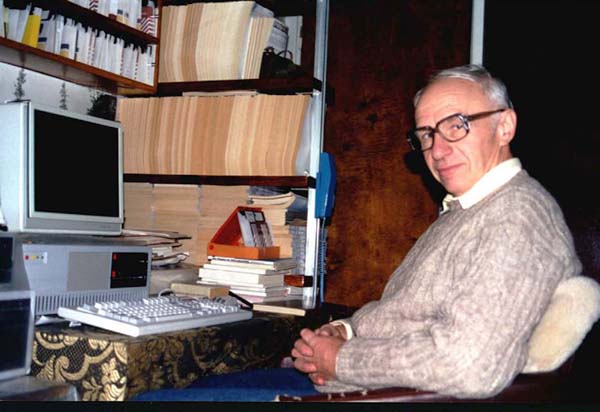

На самой площади строевые упражнения проводились как в общем строю, так и в индивидуальном порядке. Один из моментов такой работы в карикатурном варианте показан на приведённом справа снимке.

На нём автор замысла – Коля Загускин – изображает Тараса Шевченко в период солдатчины, а я (большой начальник в ранге командира отделения) – свирепого фельдфебеля. Правда, участники представления недостаточно серьёзны для аналогий с николаевскими временами, но мы простим их за это. Зато снимок запечатлел наше истинное отношение к шагистике.

Наш строй на парадах представлял собой батальонные прямоугольники, составленные из десяти шеренг по двадцать человек в каждой. Держать равнение в таких длинных шеренгах и не потерять ритм строевого шага под громкую музыку духового оркестра (на Красной площади он составлен из тысячи музыкантов) – дело не простое. Из-за своей долговязости я всегда попадал в первую шеренгу (её участников украшали боцманские дудки), что дополнительно усложняло мои личные сложности выполнения воинского долга. Поскольку штатскому читателю всех премудростей строевого дела всё равно не понять, я закончу их перечисление...

В конце тренировки, как правило, было контрольное прохождение перед взором самого старшего начальника. Иногда оно заканчивалось порицанием какого-нибудь подразделения и позорным повторным прохождением перед грозными очами проверяющих.

Тренировки перед ноябрьскими парадами проходили в слякотный и всё более холодный период (дожди не были причиной отмены строевых упражнений). Наоборот, в апреле с каждым днём становилось всё приятнее шагать на свежем воздухе. Но в обоих упомянутых случаях аппетит, и без парадов не удовлетворённый до конца, разгорался до неприличных размеров.

Каждая тренировка отрывала нас от основного дела на два-три часа (а при выездах в Москву, о которых я расскажу чуть позже, – и вовсе на две недели), но вычислений по убыткам от парадной жизни никто не вёл, думаю, что даже мысль об этом никому и не приходила в голову. Сначала я подумал было в данном сочинении восполнить пробел и гневно осудить пустую трату курсантского времени. Но потом вспомнил о ежедневных вахтпарадах николаевского времени и перед лицом очевидного прогресса в частоте публичных демонстраций военной мощи бросил затею с никому не нужными расчётами. Тем более, что в последнее время парады почти полностью отменили.

А чтобы люди не совсем о них забыли, продолжим наш рассказ...

Наконец до поистине долгожданного праздника остаются считанные дни. Назначается генеральная репетиция. В Ленинграде она проходила прямо на Дворцовой площади в натурных условиях будущего парада, правда, – спозаранку, чтобы сильно не тревожить жителей города.

От училища до

а это порядочное расстояние, мы вышагивали, естественно, пешком, создавая изрядные помехи уличному движению. Но в городе, который «с детства» привык быть большой казармой, это никого не удивляло и, уж тем более, – не возмущало.

В день парада мы поднимались тоже спозаранку и в девять утра уже стояли на исходных позициях.

Сами парады большинство советских людей старшего поколения столько раз видело в телевизорах, что я не стану тратить времени и энергии на их описание. Пожалуй, стоят упоминания только лошади, на которых тогда разъезжали командующие парадом и старшие начальники, которые «принимали» парад. Меня всегда занимало, как выдерживают напряжение большого публичного спектакля не только люди, но и примкнувшие к ним животные, даже такие умные, как лошади. Говорили, что лошадей перед парадом не кормят, чтобы не конфузиться с навозом. Но такие неприглядные случаи имели место на моих глазах. А так как вместе со мной ещё тысячи человек смотрели на непотребное действо животного, зрительский успех последнему был поневоле обеспечен.

Один раз кобыла завалилась на скользких камнях мостовой вместе со стареньким генералом Верёвкиным-Рохальским. Я тогда подумал, что практика конного выезда на парад придумана для отправки стариков на пенсию: в те времена возрастной порог длительности службы не особенно учитывался при определении дееспособности военных людей, или я о нём просто не знал.

Ну и, конечно, очень забавен средневековый вид оркестра, Чего стоит один только тамбурмажор, который задаёт такт своим шаманским бунчуком (или как там его зовут, точно не знаю).

Непростым делом было возвращение после парада с главной площади города в свой родной «чудильник», так как навстречу нам валили бессчётные толпы демонстрантов, жаждущих тоже выразить (без винтовок, но с многочисленными знамёнами, портретами и плакатами) преданность родной коммунистической партии и советскому правительству.

Поскольку порядок выделения на предприятиях особых представителей для этого важного дела ещё не был введён указаниями свыше, толпы эти (практически всё дееспособное население города) имели циклопические размеры.

Буквально продираясь через лавины ликующего советского народа, мы или долго стояли, зачастую промерзая на промозглом ветру, или бежали, довольно быстро потея (на нас было напялено второе тёплое белье). Именно таким способом я угодил после ноябрьского парада 1947 года в госпиталь с воспалением лёгких.

Особое место в парадной жизни занимали выезды в Москву для участия в главных спектаклях описываемого вида. Нам пришлось участвовать в таких мероприятиях дважды: в мае 1950 и 1952 года. Столь частые поездки в столицу объяснялись якобы тем, что в 1951 году военно-морское училище маршировало с некоторыми изъянами, и начальство вспомнило о нашем удачном опыте 1950 года (вообще-то морские училища посылались на московский парад поочерёдно).

Как я уже упоминал, отправлялись мы в Москву за две недели до праздника, к великой радости «москвичей» (и примкнувших к ним ребят из Подмосковья): мы получали дополнительную оказию свидания с родными местами. Контингент курсантов морских училищ, которые по сложившейся традиции являются непременной частью парада на Красной площади, на время подготовки размещали в полуземлянках возле посёлка Чёрный Лебедь. Лебедь так Лебедь, время было весёлое – весеннее, воздух деревенский чистый, воды в больших умывальниках с огромными корытами сколько угодно. Флотские харчи на этом самом чистом воздухе сметались как никогда быстро (опять я принялся за свою любимую тему).

К месту тренировок на пустынной площади возле речного вокзала (навигация ещё не начиналась) или к другим пунктам начала парадных шествий нас доставляла колонна выкрашенных в морские бело-голубые цвета американских грузовиков марки «Форд», хорошо сохранившихся со времени своего поступления в нашу страну по ленд-лизу. На борту этих замечательных машин красовались изображения военно-морского флага, так что и без нас жители Москвы знали, с какого рода транспортом они имеют дело.

Матросы-водители были хорошо натренированы для быстрого движения колонной, а немногочисленный тогда штатский транспорт покорно уступал им дорогу.

Я только сейчас сообразил, что, среди прочего, во время езды в кузовах этих незабываемых «Фордов» сбылась моя давняя мечта 1943 года, о которой уже знают читатели первой части воспоминаний: летом того далёкого военного года мы с матерью пешком шли «за хлебом», а недоступные заокеанские грузовики мчались мимо нас. Так что никогда не теряйте надежду: смотришь, пройдёт всего лишь семь лет, и вы на коне (простите, – в кузове настоящего грузового автомобиля).

А весной 1950 и 1952 года мы весело мчались по пустынному Ленинградскому шоссе или московским улицам, сопровождаемые восхищёнными взглядами народа, ведь что ни говори, а Флот всегда был любимцем страны. Как водится, в любой бочке мёда обязательно присутствует ложка дёгтя. Один наш парень спрыгнул из кузова за сдутой ветром бескозыркой и тут же был насмерть сбит проезжавшей мимо машиной...

Как я уже говорил, тренировались мы целыми днями на большой площади возле речного вокзала, расхаживая «гусем» поодиночке и строем в разных сочетаниях. Родители курсантов-москвичей, которые, в отличие от их ленинградских коллег, имели меньшие возможности наблюдать строй моряков, часто приезжали на вокзал, чтобы пообщаться со своими чадами. Мне запомнилась мама одного из наших курсантов, которая беззвучно плакала, глядя, как мы вышагиваем под падающим и быстро тающим весенним снегом. Нас этот тёплый снег вовсе не угнетал даже во время обеда, который проходил на открытых верандах всё того же вокзала.

Наши тренировки посещали даже военно-морской министр – тогда по второму заходу вице-адмирал Н.Г.Кузнецов и начальник главного морского штаба адмирал А.Г.Головко. Нам бросилось в глаза как уважительно относился министр к своему подчинённому, который, вдобавок, был моложе его на шесть лет (они вместе приехали в большом чёрном лимузине).

Генеральные репетиции московских парадов проходили на Ходынском поле, где расположен городской аэропорт.

В качестве главного куратора на них выступал маршал Будённый. Кавардак от большого скопления войск на этом мероприятии не поддаётся описанию.

Для самого дела эти репетиции, по моему мнению, были просто бесполезны: тесную Красную площадь с предательской для строевого шага горбатой брусчаткой бетон взлётной полосы никак не моделировал.

Во время подготовки к параду 1952 года для нас устроили прохождение по улице Горького от Белорусского вокзала до Красной площади.

Движение по центральной магистрали столицы было перекрыто, мы шли прекрасным солнечным днём под гордо развевающимся Военно-Морским Флагом опять же в атмосфере уже упомянутой народной любви к Флоту. Из первой шеренги нашего парадного расчёта мне запомнилась встреча с Сергеем Мартинсоном: в конце улицы Горького наш любимый артист в лёгком сером костюме как раз вышел из гостиницы «Националь» и улыбаясь приветствовал наш строй. Хорошо хоть, что в ответ мы не заорали «Ура!»

И вообще, какая Москва без знаменитых артистов. В это же время проходил роман молоденькой

Подъезжая спозаранку к Речному вокзалу, мы часто встречали эту пару, гуляющую в одиночестве, нисколько не скрывающую от народа своих чувств и тоже улыбающуюся нам.

Сам помпезный парад на Красной площади под рёв многократно отражённых звуков огромного оркестра был достаточно тяжёлым мероприятием для его участников. Сначала нужно было не упасть в обморок от стояния на жаре (на этот, очевидно, нередкий, случай сзади строя дежурили медики). У нас потерял сознание Юра Фёдоров (по совместительству с основной службой – известный в стране художник-моделист кораблей), и его быстренько оттащили в сторону.

Потом следовал идеологический стресс от лицезрения вождя всех стран и народов.

Великого человека я видел трижды: в 1940, 1950 и 1952 году. Первый раз отец пронёс меня на своих плечах по Красной площади во время первомайской демонстрации. Но тогда больше Сталина меня поразили многочисленные галуны на рукавах Николая Герасимовича Кузнецова, который стоял с самого края вождей.

Мой правоверный коммунистический родитель был очень расстроен, когда я поделился с ним вышеприведённым впечатлением (здесь самое время вспомнить об уже упоминавшемся мною вечном законе, который характеризует истинное содержание младенческих высказываний)...

Так что у меня кое-какой опыт общения с вождём уже был, и я, несмотря на искренние чувства обожания коммунистического царя, ни в какой обморок не упал, а только удивился лысине на затылке невысокого человека. А в третий раз, в 1952 году, вождь вообще ушёл с представления через 15 минут после его начала: видимо он уже совсем себя неважно чувствовал.

Только не подумайте, что такое приземлённое восприятие любимого руководителя было каким-то смутным началом моих диссидентских настроений, ничего подобного не было ни тогда, ни много лет позже. Просто нам на Красной площади было не до глубокомысленных размышлений о культе личности, мы должны были не оглохнуть от многократного эха, не сбиться с ритма и, уж совсем не дай Бог, – поскользнуться и упасть на брусчатке (наши ботинки были подкованы парой железяк для пущей чёткости морского шага).

К счастью, ни первый, ни второй раз в Москве ничего подобного не случилось, и наше официально безымянное училище не осрамило Флот (надпись на Знамени прятали от гражданских, на ленточках у нас было написано «Военно-морские силы» и только курсантские погоны и нашивки выдавали жуткую тайну).

Жалко только, что у меня нет ТАССовской фотографии тех лет, на которой явственно видна моя не шибко стройная фигура в первой шеренге, но в общей массе этого недостатка не видно.

В целом, я, пожалуй, не стал бы полностью отрицать значение парадных шествий для сплочения воинов и подъёма их морального духа. Что-то в этом деле действительно есть. Но это «что-то» апеллирует к той «муравьиной» части нашего сознания, которую я не очень уважаю, более полагаясь на сознательное восприятие бытия.

А по-человечески, в памяти всего радостнее запомнилась солнечная главная улица страны, наш строй с бело-голубым Военно-Морским Флагом и улыбающийся Сергей Мартинсон...

На флоте парады подводников выглядят совсем по-иному: без винтовок, тамбурмажора и Так что это уже совсем не та парадная жизнь.

брусчатки, вместо неё под ногами узенькая стальная палуба родного корабля.

Продолжение следует.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru