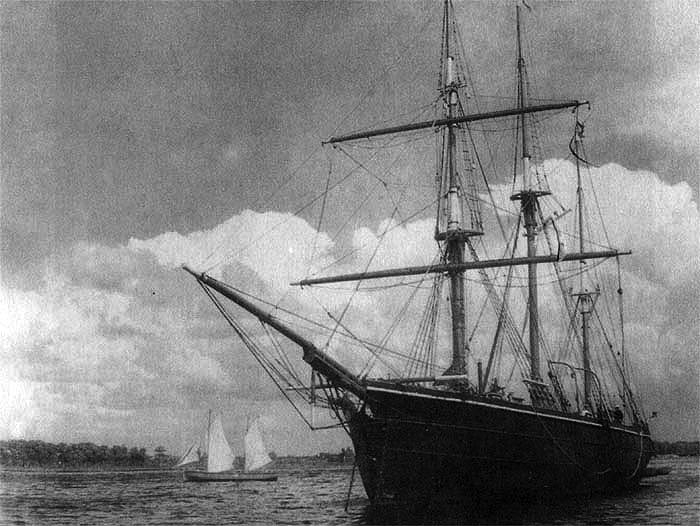

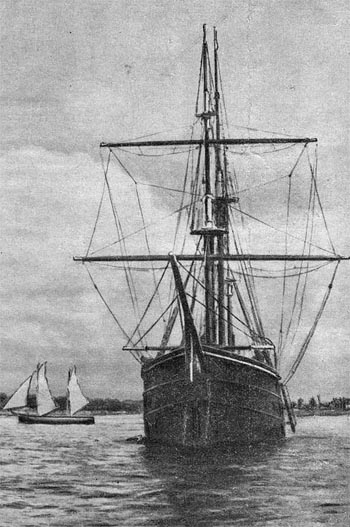

Наконец, в 1947 году у нахимовцев появился свой корабль. Это была шхуна-барк (баркентина) "Бакштаг"'. История этого судна теряется в веках. Его достоверную биографию установить не удалось. Это был деревянный трехмачтовый парусник водоизмещением около 600 тонн. По неподтвержденным данным, он был построен в XIX веке в одной из скандинавских стран и предположительно назывался "Торвальдсен". Построен был прочно и добротно: корабельный набор - из толстых дубовых балок, обшивка - из сосновых балок толщиной 10-15 см. Некоторые механизмы - брашпиль, шпиль, насосы для откачивания воды из трюма, шлюпбалки и другие - были в работоспособном состоянии. Хорошо сохранились небольшие, но удобные и уютные каюты и маленькая кают-компания для командного состава. Видимо, судно предназначалось для перевозки грузов на большие расстояния. Как оно попало в наш флот, ясности нет.

У нахимовцев восторг и романтика! Своя шхуна! Хоть на буксире, но полный вперёд! Плавание было не таким уж дальним. Шхуну на буксире перевели на рейд острова Вольный и поставили на якорь. Теперь этого острова нет, он вошел в "тело" острова Декабристов. Летом 1947 года на "Бакштаге" проходила практику первая рота нахимовцев (выпускники 9-го класса).

Но под парусами, особенно в свежий ветер, ходить было одно удовольствие. После того, как паруса наполнялись ветром, баркас плавно разгонялся, набирал скорость, и никакая "шестёрка" не могла его обогнать. А дальше держи ухо востро! Управление двухмачтовым баркасом с большой площадью парусов, особенно при свежем ветре, требовало мгновенной реакции. Управляли ими подготовленные офицеры. Нам не доверяли.

Но ко всему привыкают. Привыкли мы и к тяжелым вёслам. Позже, уже в высшем военно-морском училище, мы "галерных рабов", поступивших из гражданских школ, обгоняли как стоячих.

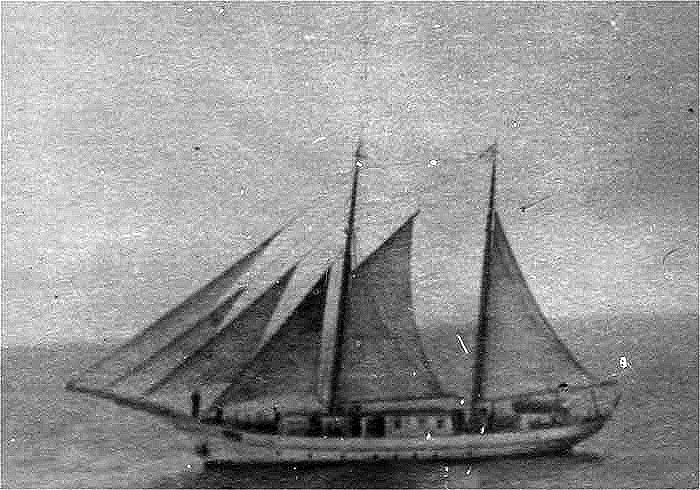

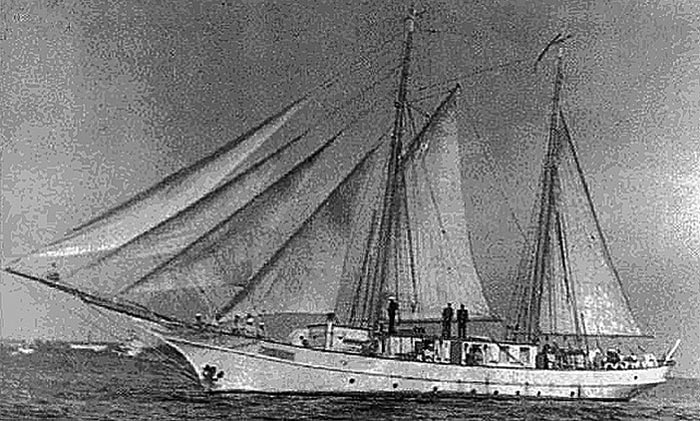

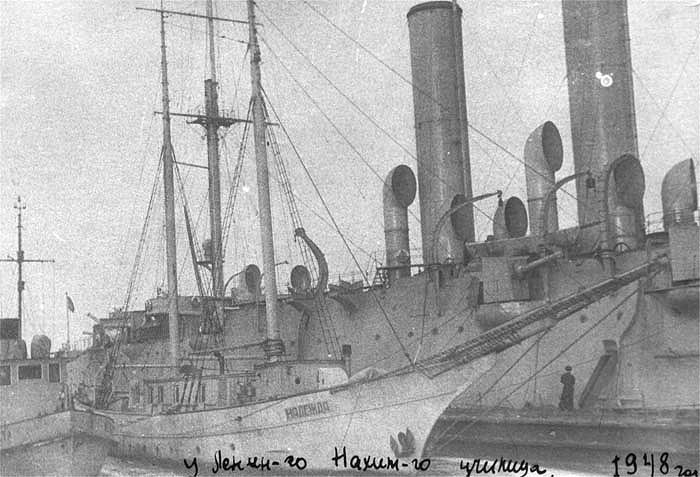

Мы взрослели. Резкие перемены произошли в летней практике 1948 года. Самым запоминающимся событием было появление в училище трофейной парусно-моторной шхуны "Надежда". Внешне она выглядела как изящная прогулочная яхта. Водоизмещение - около 170 тонн, скорость хода под двигателем - 8,5 узла, под парусами при свежем ветре - до 12 узлов. Площадь парусов - 337 кв.м. Дальность плавания под двигателем - 3000 миль. Маленький кубрик на 26 коек с трудом вмещал взвод нахимовцев. Часть ребят стелила постели прямо на палубу в кубрике. Практика на этой шхуне была организована повзводно. Остальное время проходили практику на "Бакштаге".

В 1948 голу "Бакштаг" был поставлен на якоря у острова Вольный, но на этот раз с нашей ротой на борту. Отрабатывались корабельная организация, несение вахты, поддержание корабля в должном порядке и другие организационные моменты. Не забыли и шлюпочную практику. Под выстрелом стояли несколько "шестерок" и деревянный катерный тральщик "КМ" ("катер малый";) со снятым оружием. Он использовался как разъездной катер. Иногда обеспечивал шлюпочные походы.

Остались очень тёплые воспоминания о руководителе практики, капитане 3 ранга Владимире Фёдоровиче Шинкаренко. Его внешность, включая окладистую бороду, и манера поведения напоминали капитана средневекового парусника. В училище он преподавал военно-морскую подготовку. Ранее на Каспии командовал последовательно четырьмя парусниками. У нас он пользовался непререкаемым авторитетом и уважением. Мы слушали его, раскрыв рты. Казалось, назначь его капитаном английского чайного клипера - справится.

Питоны-курсанты посетили Аврору. Ее командир капитан 3 ранга В.Ф.Шинкаренко. (Архив А.П.Наумова, ЛНУ, выпуск 1949 года)

Как уже было сказано, на "Надежду" направляли по одному классу. Остальные оставались на "Бакштаге". Нашему классу не повезло. Ремонт затянулся. Помимо помощи заводским рабочим, мы тренировались ставить и убирать паруса, а также выполнять другие обязанности по расписанию. Командовал "Надеждой" в 1948-1950 гг. капитан 3 ранга Кузьминых Фёдор Исаевич, опытный командир парусных судов.

И вот наступил торжественный день; выход на ходовые испытания. Была одна неприятность. После ремонта не совсем точно были известны маневренные качества шхуны, в частности - радиус циркуляции. Мы стояли у правого берега Невы носом против течения. После отдачи швартовов шхуну необходимо было развернуть вправо на 180 градусов и следовать к устью реки. Но при положении руля "право на борт" стало ясно, что нам не разойтись с встречным буксиром, который с тремя баржами шел против течения. Буксир взревел своим паровым свистком. Но на то и существуют опытные командиры, которые в сложных условиях мгновенно принимают решения и находят выход из положения. Ветер дул в сторону устья Невы, и командир "Надежды" скомандовал;

- Поднять бом-кливер! (самый первый парус на носу шхуны).

Ветер сразу наполнил поднятый парус и, как за ножку циркуля, развернул шхуну носом вниз по течению.

На буксире вылез из своей будки капитан, поднял вверх большой палец и крикнул;

- Командир, во! Молодец!

Вошли в Финский залив, где наступил наиболее ответственный этап испытаний. Необходимо было определить, как ведет себя шхуна под заново сшитыми парусами.

Свисток боцманской дудки и команда;

- Все наверх, паруса ставить!

Из кубрика, с бака и юта мчались бегом нахимовцы. Каждый знал свою мачту, свое место, свои обязанности. С палубы докладывали:

Кливера к подъему готовы!

Стаксели к подъему готовы!

Фок к подъему готов!

Грот к подъему готов!

Снова свисток боцманской дудки и команда:

На фалах и ниралах, на дирик-фале и гафель-гардели, на грот-гардель-фале!

Паруса поднять!

Первыми "взлетели" легкие стаксели и кливера (впереди фок-мачты). Следом за ними плавно поднялись фок и грот. Поднятые паруса наполнялись ветром.

Опять свисток боцманской дудки и команда:

- Заглушить двигатель! Подобрать шкоты! Принадлежности убрать и уложить! Первой смене заступить! Второй смене от мест отойти!

Прошло несколько минут, и белая шхуна под белыми парусами, чуть накренившись на борт, бесшумно заскользила по водной поверхности. Слегка вспенивалась вода у форштевня и за кормой. Что может быть романтичнее?

Но испытания продолжались. Определяли, как ведет себя шхуна под разными курсовыми углами к ветру. Затем свист боцманской дудки и команда;

- По местам стоять. Делать поворот. Поворот оверштаг!

Все снова разбежались по своим местам. Выполнили несколько поворотов оверштаг и через фордевинд. Судно хорошо слушалось положения парусов и руля.

Этап испытаний закончен. Мы вернулись в Ленинград к заводской стенке. Необходимо доработать некоторые технические детали. Было еще два или три похода в район Кронштадта. С каждым выходом мы увереннее выполняли свои обязанности,

... В те годы Финский залив был еще неполностью вытрален от мин. Одну мину, сорванную с якоря, я видел в 1951 году, а мой знакомый - в 1953 году. Плавание по Финскому заливу было разрешено только по протраленным фарватерам. Но судьба хранила нашу "Надежду". Все обошлось благополучно.

Когда командование училища проанализировало летнюю практику 1948 года, оно обратило внимание, что наш класс был незаслуженно "обижен". В отличие от других классов мы в основном приводили "Надежду" в порядок после ремонта. А наша практика ограничивалась ходовыми испытаниями судна в районе Кронштадта. И было принято решение в начале сентября отправить нас на "Надежде" в поход по маршруту Ленинград-Таллин-Порккала-Удд и обратно.

Как только мы вышли западнее Кронштадта, встречный ветер и волна начали нас солидно трепать. Наш не очень мощный двигатель с трудом с ними справлялся. Не могло быть и речи, чтобы поднять паруса. Временной график похода срывался. К середине ночи мы дошли только до острова Гогланд. А здесь хлынул ливень, и видимость стала нулевой. Пришлось встать на якорь. Но, к счастью, дождь продолжался только около часа. Свежий ветер разогнал облака. Стали видны звезды, маяки и навигационные знаки. Штурман определил наше место, и мы снялись с якоря. Но сильный встречный ветер продолжал доставлять нам неприятности. Он стих только при подходе к Таллину.

В Таллине мы успели провести экскурсию по городу и осмотреть его центр. Мы увидели дома необычной для нас архитектуры, близкой к средневековью. Город нам понравился своей готической строгостью и какой-то старомодной элегантностью.

Затем мы под парусами пересекли Финский залив.

17 ноября 1948 года на Неве были днем разведены мосты, и на виду у жителей города краснознаменный крейсер "Аврора" был отбуксирован к месту своей вечной стоянки у Петроградской набережной Большой Невки напротив главного здания Нахимовского училища. Рядом с "Авророй" ошвартовались на зимний период "Надежда" и другой наш корабль "Мста", а ниже по течению - "Бакштаг". Таким образом, сформировался отряд учебных кораблей Нахимовского училища.

Судьба этих кораблей сложилась по-разному. В 1951 году был отправлен на слом "Бакштаг". Последний раз выходили в море шхуны с нахимовцами в 1954 году. Затем суда отряда были переданы новым хозяевам. Буксир "Мста" был передан курсантам Гидрографического училища. "Надежда" попала в яхт-клуб Ленинградской военно-морской базы, затем в профсоюзный яхт-клуб, и на ней плавали юнги детской спортивной школы Ленинграда. Её и переименовали в "Ленинград". А "Авроре" в 1961 году был придан статус филиала Центрального военно-морского музея. И она перестала быть нашей учебной базой.

Но в 1948 году "Аврора" ещё не была кораблем-музеем. Она служила учебной базой для нахимовцев. Для этого она была соответственно дооборудована. Там были созданы учебные классы для выпускной роты, а также просторные кубрики, клуб и другие условия для учебы и проживания нахимовцев. Первыми поселившимися на "Авроре" были нахимовцы нашей роты. Мы перешли в 10-й выпускной класс и стали первой ротой. По сравнению с казарменными помещениями кубрики были удобными и комфортными. Но учебные классы были плохо освещены. Иллюминаторы пропускали мало дневного света, и иной раз целый день приходилось работать при электричестве.

Но все же мы гордились, что находимся на боевом корабле. Нахимовцы участвовали в судовых работах, несли службу корабельных нарядов, помогали кадровой команде.

В кубрике на "Авроре".

За годы, пока мы переходили из класса в класс и, наконец, стали выпускниками, постепенно сменился весь состав командования ротой, за исключением ее командира.

Офицерами-воспитателями, командирами взводов были назначены;

1-го взвода - капитан Рыбьянов Валентин Иванович;

2-го взвода - капитан Евграфов Михаил Евграфович;

3-го взвода - капитан-лейтенант Пуськов Михаил Степанович;

4-го взвода - капитан Трофимов Михаил Федорович.

А командиру роты В.И.Туркину было присвоено очередное воинское звание - капитан 3 ранга. Но внешне он остался таким же моложавым и подтянутым, каким и был пять лет назад.

Обо всех наших воспитателях остались теплые и приятные воспоминания. Конечно, работать с мальчишками гораздо сложнее, чем с молодыми людьми, принесшими присягу. Что греха таить, случались и серьезные столкновения, виновниками которых были, конечно, нахимовцы. Но воспитатели каждый раз находили разумный выход. Честь им и хвала!

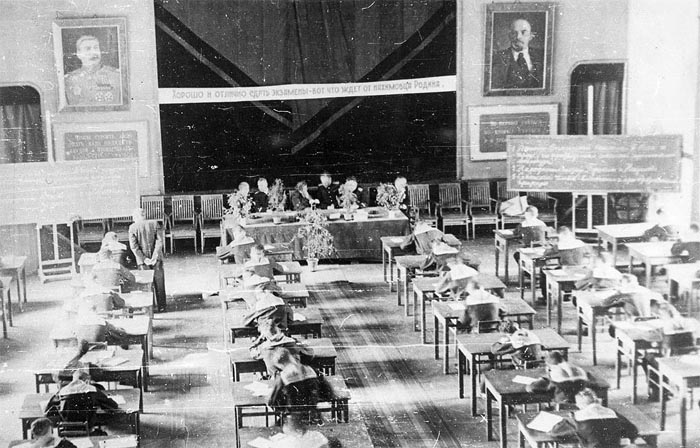

Весной 1949 года мы сдали выпускные экзамены.

Экзамены на зрелость. Прощай, Питония! Сочинение - под портретами т.Ленина и т.Сталина. Лозунги (как без них!): "Хорошо и отлично сдать экзамены - вот что ждет от нахимовцев Родина!" На досках - темы сочинений. Архив 2-й роты А.П.Наумов

После экзаменов сверкнул яркими люстрами, веселой музыкой, нарядно одетыми приглашенными девушками выпускной вечер.

А 1 июля 1949 года мы принесли военную присягу. Нам было присвоено воинское звание курсант, Кончилась наша незабываемая нахимовская юность, нас ждали стены старейшего в нашей стране военно-морского учебного заведения - Высшего Военно-морского ордена Ленина Краснознаменного училища им. М.В.Фрунзе, бывшего знаменитого Морского корпуса, учреждённого ещё Петром Великим.

Но это особая страница моей истории."

Продолжение следует.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru