Сегодня, 29 января, у Галины Петровны День Рождения. С праздником, дорогая учительница, здоровья, счастья Вам и Вашим близким. А нам - возможность видеть Вашу улыбку и слышать Ваш журчащий смех.

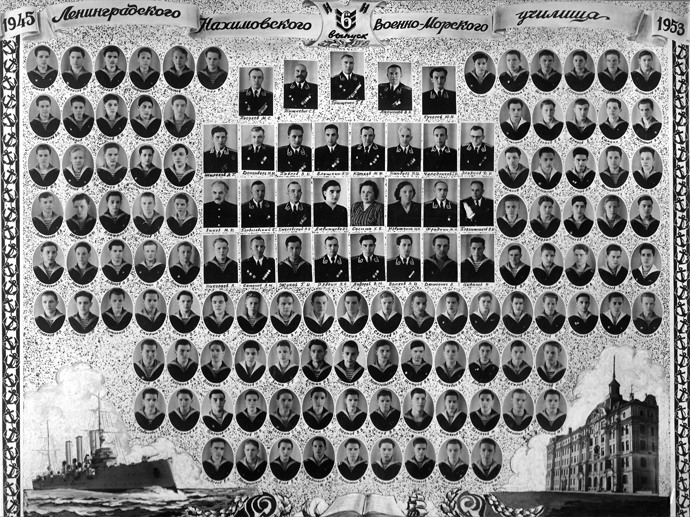

Грищенко Галина Петровна преподавала английский язык в Ленинградском Нахимовском училище с 1956 года до начала 1960-х годов.

Что отличает подлинного учителя? Если воспользоваться критерием он не себя любит в школе, а школу, ученика в себе. Он замечает малейшие успехи ученика и радуется им бескорыстно.

Есть еще один критерий, производный от сформулированного Львом Толстым, о разнице между тем, как человек оценивает себя и тем, как его оценивают другие. Это разница между тем, как человек относится к тем, кто "выше и ниже" его по служебному положению, по своим знаниям, по возрасту, по любым формальным основаниям. Впервые осознал привлекательность этого свойства, встретившись с Александром Васильевичем Горожанкиным, контр-адмиралом в отставке. И был им очарован. Его умом, воспитанностью, интеллигентностью, порядочностью. Он одинаково доброжелательно и уважительно относился к тем, кто был выше или ниже его по служебной иерархии, по возрасту. Мог цитировать Шекспира, всегда к месту. На мой вопрос ответил, "в блокадном Ленинграде обменял на хлеб собрание сочинений Шекспира и читал его при свете коптилки на борту ПЛ, пришвартованной к набережной Невы". В период Сталинградской битвы обеспечивал снабжение по Волге, организовал противоминную защиту. Удивительный был рассказчик. О нем вспоминает Локтионов И. И. в книге .

У Александра Васильевича "дельта" равнялась нулю. И у Галины Петровны такой являлась и является. И у любого, на наш взгляд, нормального, "вменяемого", человека. И никакое количество фактов поведения "педагогов" противоположного рода не отменяют той простой истины, что подлинный педагог признает равенство со своим учеником и умеет радоваться его успехам. Поэтому-то ему сопутствует подлинный успех.

Благодарственный молебен

О, наставники наши и менторы!

Если глянуть на пройденный путь,

Комплиментами и сантиментами

Мы не баловали вас отнюдь.

Мы такие-сякие, порочные,

Огорчаем мы вас без конца.

Но под грубою сей оболочкою

Благодарные бьются сердца.

Над башкою над нашей дубовою

Потрудившись, побившись не раз,

Вы упорной своею любовию

Прочный дуб превратили в алмаз.

И конечно же, вашими стараниями

Наши свойства - и эти, и те -

Засверкали различными гранями

Извините, во всей наготе...

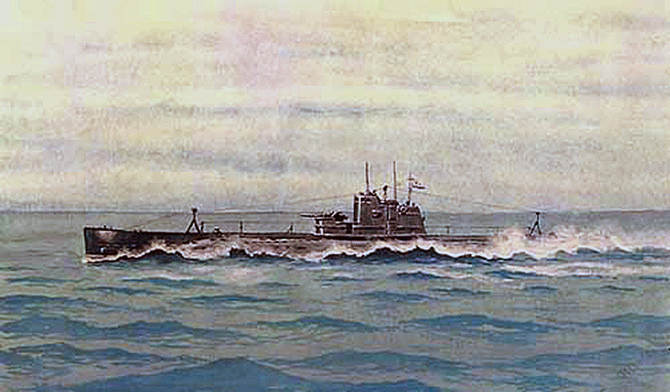

Об удостоенном звания "Подводник № 2" Петре Денисовиче Грищенко написано, пожалуй, не меньше, чем и об Александре Ивановиче Маринеско. Часто - об обоих одновременно, о схожести их судеб, характеров, "боевого почерка". Кое в чем жизнь Петра Денисовича интереснее и поучительнее. Он старше по возрасту, еще до войны закончил Военно-морскую академию с отличием, в нарушение принятого тогда порядка "руководящим" должностям предпочел назначение командиром подводной лодки. "Столь велика у него была тяга к морю и «своему» кораблю". (Преданный забвению (Триумф и драма подводника Грищенко) . - ). И прожил дольше, до конца дней своих служил Родине и Флоту, и продолжает служить книгами и статьями, примером, памятью, сохраняемой сослуживцами и учениками, в чем Вам предстоит убедиться.

Я не знаю, как остальные,

но я чувствую жесточайшую

не по прошлому ностальгию —

ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,

ну а доступ лишь к настоятелю —

так и я умоляю доступа

без посредников к настоящему.

Подлинное и подобие. То они пребывают на условиях "мирного сосуществования", то есть скрытой борьбы, то их взаимоотношения превращаются в открытую войну, явно демонстрируя и однозначно доказывая невозможность и пагубность совместного бытия.

Герой, непризнанный властью. - Костев, Георгий Георгиевич. Неизвестный флот: люди, факты, проблемы: 300-летию "Адмиралтейских верфей" посвящается / Г.Г. Костев, И.Г. Костев. - Москва: б.и., 2004.

«Грищенко надо было уметь ладить со своими комиссарами»

Комментарий.

Выбранная для эпиграфа фраза принадлежит тому самому , которого матросы экипажа А.И. Маринеско ласково называли "Птичка". По здравому размышлению она неудачна, "очепятка" автора, Г.Г. Костева, прекрасного знатока истории флота и жизни многих его героев, в том числе и Петра Денисовича. Его перу принадлежит книга 1991 года в которой ему удалось рассказать об одном из "механизмов" трансляции, передачи из поколения в поколение подлинной истории вопреки любым усилиям всяких "псевдо": историков, командиров, политработников, мемуаристов:

"— Откуда вам, товарищ боцман, известно про службу Грищенко на «Д-2» и «Д-5»? Читали послужные списки?

— Нет, товарищ лейтенант, это нам не положено. Да и не нужно. Мы о своих командирах не по аттестациям знаем, не по анкетам. Есть наш флотский, если хотите — «матросский телеграф», баковый вестник.

— Это еще что за источник информации? — поинтересовался я.

— Да это молва — мнение нашего брата - матроса или старшины - о командире. Хорош командир — «батя», с причудами — «чокнутый», вы уж извините за такое слово, а коли чересчур вежливый — «паруся».

— А как по вашему «телеграфу» называли Грищенко?

— «Батей», — тепло сказал Настюхин и после паузы добавил: — А ведь был очень молод...

Такие беседы с боцманом Настюхиным, признаюсь, доставляли мне удовольствие: знал он немало, а главное — умел неторопливо, с доброй, лукавой своей усмешечкой, с чувством-толком, рассказывать. Говорили мы чаще всего об экипаже «Л-3» и, конечно же, о Грищенко.

Видно, и впрямь здорово работал «матросский телеграф». Во всяком случае Настюхин знал о своем командире столько, сколько не вместит в себя никакая анкета."

Комментарий.

И дело не в авторстве "фразы". Полностью она звучит так:

"— Маринеско не стал Героем в 1945 году потому, что ему не следовало пить водку. В войну пили все, но норму надо знать!

На возражение, что тогда непонятно, почему Грищенко не стал Героем, ведь он вообще имел правило водку не пить ни на берегу, ни в море.

— Здесь другое дело, — парировал адмирал. — Грищенко надо было уметь ладить со своими комиссарами, а не попрекать их морской малограмотностью.

Оставался еще один вопрос о Матиясевиче. Отставной адмирал Орел и здесь был до предела конкретен.

— Матиясевич слишком деликатный или, если хотите, интеллигентный..."

Словечко "ладить", во-первых, на наш взгляд, несуразно в применении как к Грищенко, так и к Маринеско, Матиясевичу, к тем, кто выбирает свою, пусть, и трагическую судьбу, честь и право "быть самим собой". Во-вторых, замазывает суть взаимоотношений Грищенко с разными комиссарами и политработниками.

"Герой, непризнанный властью".

«Мне не раз доводилось встречаться с самозванными героями и повысившими себя в звании. И каждый раз в ответ слышал: «Не помню, кто и когда присваивал. Сказали, а я доверился...». Такая забывчивость мне непонятна. Да и вовсе не безобидны такие незаслуженные награды, звания. Одни тешат собственное честолюбие, у других — прямая корысть от добытых неправедным трудом чинов. Страшно другое: они порочат наши традиции чести и честности, которыми всегда славились люди в погонах».

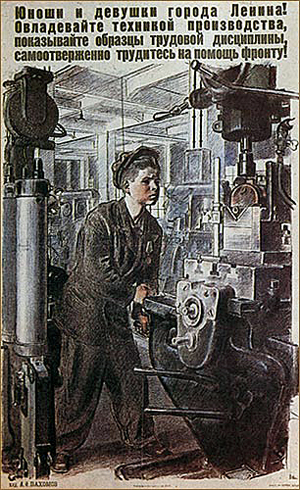

Почему такое стало возможным? Нам представляется, только потому, что государство, то есть высшая официальная власть, не вспоминает истинных Героев, которых обошли наградой. Да и сами представители власти имеют желание и возможность стать Героями. В результате это привело на флоте к ситуации, которая, мягко говоря, вызывает удивление. Впечатляющие цифры присвоения Героев в послевоенный период по сравнению с Великой Отечественной войной приводит историк, много лет трудившийся в журнале «Морской сборник», капитан 1-го ранга в отставке Он подсчитал: в послевоенный период присвоено морякам, непосредственно связанным с флотом, звание Героя Советского Союза и Героя России почти в 4 раза больше, чем за всю Великую Отечественную войну. По его данным, звание Героя в послевоенное время было присвоено 76 морякам. Другой факт: за образцовое выполнение заданий Верховного главнокомандования и умелое руководство силами флота в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза были удостоены только два человека из руководителей Военно-Морского Флота. Это нарком ВМФ адмирал флота и командующий ТОФ адмирал (указом президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 г.). В мирное время «героев» среди руководящего состава ВМФ стало неизмеримо больше. Только в период с 1965 по 1985 гг. это звание получили 11 человек. Становится дважды Героем Советского Союза главнокомандующий Военно-морским флотом С.Г.Горшков (1965 г. и 1982 г.), Героями — его первый заместитель адмирал флота Н.И.Смирнов (1984 г.), начальники Главного штаба ВМФ адмирал флота Г.М.Егоров (1978 г.) и адмирал В.Н.Чернавин (1981 г.). Заместитель главкома ВМФ по боевой подготовке адмирал Г.А.Бондаренко и заместитель по кораблестроению и вооружению адмирал П.Г.Котов удостоены звания Героя Социалистического труда в 1985 г. и 1980 г. соответственно. Адмирал флота Советского Союза И.С.Исаков еще в 1965 г. стал Героем Советского Союза. Удостоены звания Героя Советского Союза в мирный период лица, командовавшие флотами: адмирал Ф.С.Октябрьский (1958 г.), адмирал В.А.Касатонов (1966 г.), вице-адмирал Г.Н.Холостяков (1965 г.). Таким образом, в годы войны вручено две Звезды, а в мирные дни — одиннадцать!

Не менее впечатляющими выглядят и такие факты: за годы Великой Отечественной войны 18 командиров подводных лодок и командиров дивизионов ПЛ были удостоены звания Героя Советского Союза. В послевоенный период этого звания удостоено в два раза больше подводников — офицеров и адмиралов, чем в годы войны. Нет сомнений — профессия подводника трудна и опасна и в военное, и в мирное время. Но все же представляется, что количество награжденных в годы войны должно превышать число награжденных после ее окончания. Сюда еще надо добавить, что в послевоенный период были удостоены звания Героя Советского Союза три политработника: два — как принявшие участие в походах атомных подводных лодок, а один — Н.М.Кулаков за прошлые заслуги, хотя к Герою в Великую Отечественную войну он не представлялся. И это при том, что командиры самых результативных ПЛ в годы Великой Отечественной войны — П.Д.Грищенко, А.И.Маринеско и А.М.Матиясевич, несмотря на неоднократное представление их к званию Героя Советского Союза, так и не были удостоены его при жизни. Лишь через 27 лет после кончины в 1990 г. звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно А.И.Маринеско, а имя П.Д.Грищенко так и находится в забвении. А.М.Матиясевича, правда, «вспомнили», но тоже после кончины, присвоив звание в 1995 г., но уже Героя России."

Комментарий.

Позволим сослаться на ранее опубликованный очерк, возможно, кто-то его не заметил, - Вехи биографии и обстоятельства героической гибели. "Не до ордена" и "не надо ордена" - две большие разницы, как говорят в Одессе.

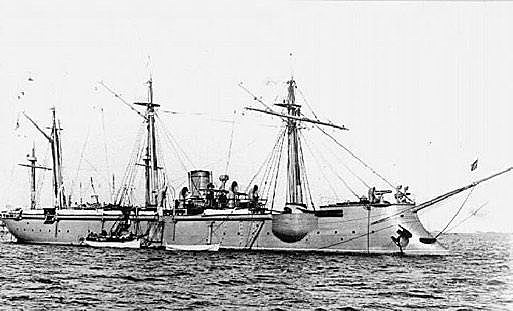

"Герой, непризнанный властью". «Достаточно объемистый список послевоенных Героев подтверждает сам главнокомандующий ВМФ адмирал С.Г.Горшков, руководивший флотом без малого 30 лет. «Только за послевоенное время, — пишет он в своих мемуарах, — около пятидесяти моряков удостоены высокого звания Героя Советского Союза». Это меньше, чем у историка, но все же... Как тут не вспомнить об одной памятной дате: 1 марта 2003 г. исполнилось 60 лет, как подводной лодке Л-3, которой командовал в годы Великой Отечественной капитан 2-го ранга Петр Денисович Грищенко, присвоили звание гвардейского корабля. Этот корабль за годы войны потопил 28 кораблей и судов противника. Лично на счету П.Д.Грищенко — 18 кораблей (до марта 1943 г.). Такого достижения не имеет ни одна подводная лодка нашего государства за всю историю своего Военно-морского флота. Но почему ее командиру П.Д.Грищенко не присвоили звание Героя ни во время войны, ни в период Советской власти, ни после нее, в новом государстве — Российской Федерации? Все это остается тайной до сих пор.

По множеству представлений П.Д. Грищенко даже посмертно не стал Героем Советского Союза или России. В чем же секрет непризнания государством заслуг своего гражданина? Мы много лет анализировали «почерк» Героя Балтики П.Д. Грищенко — почерк командира Л-3. Он потопил больше фашистских судов, чем кто-либо из всех других командиров подлодок, но властью так и не был признан. Почему такое получилось? Предлагаем посмотреть на Грищенко глазами известных в нашей стране личностей.

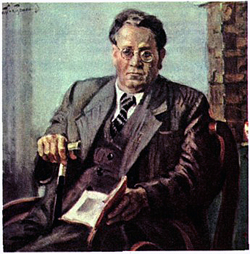

В чем же искусство командира подводной лодки Грищенко? Что это за человек, и почему власть предержащие не хотят видеть его Героем? Выскажемся, пользуясь оценками наших известных писателей о Грищенко, а также его собственными рассуждениями. Может, это поможет понять феномен командира Л-3 — феномен необычной личности, коей является Грищенко, которую не признала ни власть бывшего СССР, ни власть нынешняя. Вот как это выглядит, на наш взгляд. Главный критерий искусства командира подводной лодки в годы Великой Отечественной войны — это число одержанных им побед. Но такая категоричность не раскрывает само содержание качеств и достоинств командира, его характерных черт. Конкретно — в нашем случае, думается, есть возможность оценить командира Л-3 и в другом плане. Можно взглянуть на Грищенко беспристрастно — глазами писателей, которые познакомились с Петром Денисовичем в годы Великой Отечественной войны. Писатель умеет видеть человека «со стороны» и всегда способен «заглянуть в душу» своего героя. Вот поэтому, если говорить о качествах Грищенко, то в дополнение к тому, что он выдающийся командир подводной лодки, обратимся к писателям, их произведениям военных лет. Более объективной оценки, кроме числа побед, очевидно, нам не найти. Писатели еще в годы войны увидели в действиях командира Л-3 особый почерк, присущий командиру советского корабля. По их мнению, он остается верен своему почерку и в послевоенное время. В 1975 г. писатель-маринист Анатолий Елкин говорил о Грищенко: «Биография его стала столько же историей флота, сколько и историей советской литературы». Какими же надо обладать качествами, чтобы «войти» в эти две «истории»!

Начал оценку командирских качеств Грищенко, или его «балтийского почерка», — Александр Фадеев, выразив это просто: «Никогда не умрешь и из всякого дела вернешься с победой». Эта фраза написана Фадеевым на фотографии, подаренной Грищенко 4 июля 1942 г.

Как же надо было верить в талант командира, разглядеть его мастерство, чтобы сделать такую надпись! Причем более чем за месяц до начала очередного похода Л-3. Оценка писателя полностью подтвердилась. Позднее, уже после возвращения Л-3 из похода, Фадеев в журнале «Краснофлотец» напишет, что деятельность катеров и подводных лодок Балтийского флота, все героическое, выдающееся, удивительное и прекрасное из того, что произошло на флоте, — это «балтийский почерк». Дерзкие боевые дела легендарной Л-3 и ее командира Фадеев считал образцом балтийского почерка."

Комментарий.

удостоен звания Героя Советского Союза в 1945 году. После "странного" отлучения П.Д. Грищенко от командования "Л-3", завоевавшей звание гвардейской при нем, но получившей "без него", Коновалов был назначен командиром, однако чуть позже отправлен в почти годичную командировку на Тихоокеанский флот. "Как свидетель". Чего? О достаточно правдоподобном предположении чуть позже.

"Герой, непризнанный властью". "После Фадеева известный советский драматург раскроет, почему Грищенко всегда из похода приходит с победой. Штейн конкретно назовет качества, которые были присущи командиру Л-3 капитану 2-го ранга Грищенко: «Это — воин, лишенный наигранной романтики, это командир концентрированной воли». Штейн напишет, что Грищенко не только глубоко изучает теорию подводной войны, но и своими действиями сам обогащает ее. Писатель-драматург, не подводник сумел «рассмотреть» в почерке командира подводной лодки теснейшее сочетание черт воина-стратега и тактика, мастера подводных атак и подлинного романтика.

Еще в 1944 г. советский писатель-маринист А. Зонин подчеркнет эту же характерную черту Грищенко: «Петро одно время мечтал об астрономии. Циолковского читал с увлечением... Хорошая черта — уметь жить с перспективой, глядеть через промежуток времени. Это не все умеют». Взгляд Зонина — еще одно подтверждение тому, что писатели буквально исследовали командирский почерк Грищенко. В нем они находят умный расчет, неторопливость и оправданный риск, дерзость и осторожность. Как видим, полярно противоположные качества."

Комментарий.

Заметим, забегая вперед, Зонин - не только писатель, как и Штейн, офицер Балтийского флота. Вот как о нем пишет Петр Денисович Грищенко: "...политработник, прошедший суровую школу гражданской войны, за героизм во время подавления кронштадтского мятежа он был награжден орденом Красного Знамени", "...Зонин, комиссар полка времен гражданской войны..." Еще один из тех, кто не считает себя вправе "ладить", то есть изменять себе, своим принципам, тем, кого любит, уважает, о чем в будущем расскажет Олег Стрижак.

"Герой, непризнанный властью". "Как же они совмещаются? И находим у тех же писателей ответ: «Осторожность Грищенко... нужна для того, чтобы дерзость опиралась на расчет» . Еще об одном особом качестве Грищенко. Никто из писателей не говорил о командире Л-3 вне связи его с экипажем, только обо всех вместе.

Перечитывая страницы о боевых делах командира Л-3, постоянно ощущаешь: экипаж был уверен в своем командире, знал, что его решение — единственно верное, то, которое нужно, что «эти люди (Грищенко и экипаж) любят Родину высокой и светлой любовью».

Много раз встречаешь высочайшую оценку решениям Грищенко, данную писателями-маринистами. Например, Зонин без обиняков так и сказал еще в годы войны, что свое решение Грищенко мог отстоять перед любым экспертом. А это значит, что каждое свое решение Грищенко обосновывал, подходил к нему как исследователь. Но принять решение — это полдела, важно реализовать его. И здесь у командира Л-3 свой подход. Петр Денисович обладал особой манерой отдавать распоряжения. Он никогда не налегал на приказные интонации, говорил спокойно и веско, но самой манерой командования умел добиться порядка подчинения, уважения. У Грищенко — это не просто дар от природы. Пожалуй, здесь многое — от широты и глубин знаний, грамотности военного моряка. Словом, от того, что отличает военного по призванию, про кого говорят «военная косточка».

Писатели видели в Грищенко «специалиста по минам, по умению ставить мины прямо под носом врага». Однако они разглядели в нем и образцового навигатора с безупречной штурманской подготовкой или, как о нем писали, «представителя замечательной штурманской школы». Все эти черты, особенности, своеобразие работы относятся к периоду командования Грищенко лодкой Л-3. Это и есть слагаемые почерка командира подводной лодки."

Комментарий.

Сколь многозначны крылатые слова. "Жизнь - театр, и люди в нем актеры". "Короля играет свита". Жалок король, которого перестают признавать подданные. Тут уж и поговорка перестает действовать: "хоть горшком назови..." Уж если начали называть, то... Всем плохо в конечном счете, а большинству, сразу?

"Герой, непризнанный властью". "По решению командующего флотом пришлось Петру Денисовичу перейти в штаб флота. Не очень обрадовался он этому перемещению. Но приказ есть приказ, и он его выполнил. Единственное, что обговорил Грищенко, так это при первой возможности вернуться на подводные лодки. Командующий флотом сдержал свое слово. Вернулся Грищенко в подводники — командиром дивизиона «малюток», но уже после окончания боевых действий. Казалось бы, все складывалось наилучшим образом. Снова лодки — и уже не одна, а несколько. В то же время служба на «малютках», по своим возможностям значительно уступавшим кораблям, которыми в прошлом командовал Грищенко, не обещала желаемых перспектив. А перспективу Петр Денисович связывал с наукой."

Комментарий.

Командующим Балтфлотом в те годы был Трибуц. Нелицеприятный, горький и скорбный, глубокий анализ - расследование его флотоводческой деятельности - в книге Олега Стрижака "Легенды Балтийского подплава". Умеешь радоваться чужим успехам, - это свидетельство профессиональной компетентности не только педагогов... Умеешь прежде всего себя судить по "гамбургскому счету", - это, вне всякого сомнения, атрибут (непременное свойство) подлинного флотоводца. Есть свойство, есть носитель оного. Нет, ... О чем свидетельствует подлинная история флота, так это о том, что "нет ничего тайного, что бы со временем не стало явным", что пишется она порой медленно, порой очень и очень медленно, но ведь это только "сказка скоро сказывается"...

"Герой, непризнанный властью". "Во время одной из встреч с адмиралом флота Иваном Степановичем Исаковым капитан 2-го ранга Грищенко высказал несколько предложений о совершенствовании использования подводных лодок. Но эти мысли имели весьма отдаленное отношение к «малюткам», которыми теперь командовал Петр Денисович. Исакова как флотоводца порадовала широта взглядов комдива и как ученого заинтересовала. Однако никакой реакции, по крайней мере, внешней, не последовало. И вдруг пришел приказ: откомандировать в Военно-морскую академию. Так началась работа исследователя.

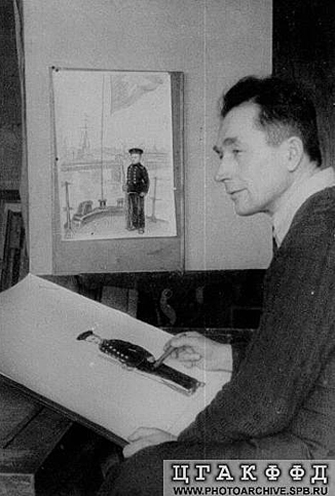

Анализ, гипотезы, поиск оригинальных решений — это была стихия Грищенко. Появилась возможность изучить опыт действия подводных лодок в годы войны, сделать выводы. Днями и ночами бывший командир Л-3 подбирал материалы, уточнял и сопоставлял факты. По ходу работы возникали сомнения, спорные вопросы, рождались совершенно новые идеи. И, как в прошлом, в боевых походах, было радостно, получал наслаждение, когда удавалось решить какую-нибудь из новых задач. Да еще прибавляли сил известия о том, что с годами «росли» победы Л-3. Уходил Грищенко с лодки, когда на счету командира числилось одиннадцать побед, а со временем, благодаря тщательному изучению архивных документов, становилось известным то, что до поры до времени скрывал противник — потери фашистского флота на минах, выставленных Л-3. Так стало 12, 14, а сегодня 18 побед — это «личный счет» Грищенко."

Комментарий.

Ну, чем не пример писания подлинной истории... И одним из авторов подлинной истории, с начала и неизменно в качестве участника ее, делателя, затем уже в качестве писателя, порой эзоповым языком, был и оставался при всех привходящих, меняющихся обстоятельствах Петр Денисович.

"Герой, непризнанный властью". "Успешно было закончено первое крупное исследование. Блестяще защищена кандидатская диссертация. Новая ступень — назначен начальником кафедры, да еще в училище подводного плавания. Теперь можно продолжать научную работу на еще более высоком уровне: научные статьи, учебные пособия. Приступил новый начальник кафедры к осуществлению своей давнишней мечты. Той, которая не покидала ни в боевых походах, ни на берегу. Доцент, кандидат военно-морских наук Грищенко, собрав обширный материал по оперативно-тактическому использованию подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота, пишет монографию. На ее основе издается учебник. Но потом пришлось уйти с кафедры, хотя, правда, и с повышением. Не угодил своей прямотой суждений большому начальнику. Перевели первым заместителем начальника Высшего военно-морского училища. Однако оно попало под сокращение. Петру Денисовичу опять пришлось пойти на новое место: в ВВМУ радиоэлектроники им. А.С.Попова он возглавил один из факультетов."

Комментарий.

Кто-либо может назвать ФИО этого "большого начальника"? Явно ведь, не из "комиссаров, с которыми, мол, не умел, ладить". Для подлинной истории, ой, как интересны подробности, ведь в них, в "мелочах", скрывается не только дьявол...

"Герой, непризнанный властью". "Продолжаются поиски материалов в архивах, мысли постоянно заняты проблемами использования подводных лодок. Уже написаны десятки статей. К этому времени закончен еще один капитальный трехтомный труд — «Борьба за советскую Прибалтику». В его создании принял участие П.Д.Грищенко, как один из авторов. Много выступает Петр Денисович перед молодежью, на флотах, считает своим долгом делиться боевым опытом в службе, в жизни. Но все чаще и чаще вспоминает слова Фадеева, не раз повторявшего, что ценность опыта — только в напечатанном: «Можно выступать и болтать сколько угодно, можно даже кувыркаться на ораторской трибуне, но главное в литературе то, что написано пером и напечатано...»

В это время готовится роман «Дом и корабль» — первое крупное произведение советской литературы о подводниках. Автор романа — Александр Крон, — хорошо знавший Грищенко, отдает ему рукопись на рецензию, как специалисту-подводнику. Сколько знакомых лиц — не отличить многих в романе от экипажа Л-3. Неделю с раннего утра до глубокой ночи работал Петр Денисович над рукописью. Вспоминая об этом, он рассказывал, что будто снова побывал на родной Л-3.

А Крон с благодарностью отнесся ко всем замечаниям и пожеланиям Грищенко. В 1965 г. на читательской конференции в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники им. А.С.Попова, где Грищенко был начальником факультета, А.А.Крон признался: «В романе «Дом и корабль» рассказывается о жизни и боевых делах балтийских подводников в годы войны. Основные события происходят в период блокады Ленинграда. В центре повествования командир подводной лодки капитан-лейтенант Горбунов, смелый, волевой офицер. Прототипами героев романа являются люди с прославленной подводной лодки Л-3 и ее командир П.Д.Грищенко».

Комментарий.

Очередное "кстати". Во-первых, о подлинной критике, благодаря коей критикуемый предмет становится "лучше, краше, правдивее". Во-вторых, конечно, у какого-нибудь "флотоводца" в списке допущенных "к телу" знакомцев из числа писателей и больше. И имен, как ныне говорят, "вип-персон", его, любимого, упомянувших, может быть немерено. Каковы круги, таковы и короли. Чаще - блеск, мишура, суета, как "пуки". В архиве место находится, хранится, как вспомогательный материал, "сырье", а место в исторической памяти? Дело ведь в качестве того или иного "количества" общения. У нашего героя, Петра Денисовича, его друзей и единомышленников, там и место есть, и жизнь продолжается... А, в-третьих, сделаем очередную зарубку для памяти, не забыть рассказать о нахимовце Крейне Леониде Александровиче и попросить помощи в подтверждении или опровержении предположения о том, что писатель Крон (Крейн) Александр Александрович является его отцом.

"Герой, непризнанный властью". "Конечно, понятие «прототип» сложное, неоднозначное, однако ядром его всегда является то или иное реальное лицо. Уже потом это лицо, как литературный персонаж, «обрастает» разными чертами (характер, внешность), которые могут непосредственно к этому прототипу и не подходить, но в конечном итоге именно ими и определяется литературный герой. Он всегда обобщение наиболее характерного в современнике. Это, как говорится, «знакомый незнакомец».

О сложности выбора писателем прототипов можно много говорить. Если же конкретно о Грищенко, то следует упомянуть еще одно произведение, в котором образ одного из главных героев «лепился» с Грищенко. Это «Океан» Штейна. Дадим слово автору: «... такие Платоновы есть, но не так уж их много, не будем преувеличивать. Я долго искал этого человека... Нет, Платонов был немного Грищенко и немножко Головко...»

Чем же был притягателен Грищенко для писателей? Можно сказать об этом так: он был резок, прямолинеен. Но была в нем какая-то врожденная органическая неспособность приспосабливаться, он отвергал всегда девизы типа «посытнее есть и помягче спать». Что думал, то и говорил, а отсюда появлялось и темпераментное «нет», и спокойное, но твердое «да». Представлялось, что у него нет полутонов. И все же это не так. Правду, прямоту в суждении Грищенко ставил на первое место.

Однажды в разговоре о характере человека были упомянуты слова Льва Толстого, что он с возрастом каждое утро начинал борьбу со своими недостатками. Их было три: лень, раздражительность и честолюбие. Продолжая эту тему, Петр Денисович высказал и простую истину, что, мол, многие беды характера человеческого происходят от сравнений: — Кто сказал, не помню, но, думается, это правильно.

— Я, конечно, не Лев Толстой, поэтому, возможно, и не начинаю утро с борьбы, — продолжил беседу Грищенко. — Лень - беда человеческая. Она меня всегда раздражала. Так что можно еще поспорить о раздражительности. Со своей ленью я тоже стараюсь бороться. И «лекарство» простое, — продолжал Петр Денисович. — Каждый день стараюсь писать, хотя бы четвертушку, восьмушку, о прошедшем дне, событии. А это непросто, приходится извилины напрягать. Поэтому лень сама собой исчезает.

Петр Денисович засмеялся:

— А перенял я этот способ от замечательного советского писателя-мариниста Леонида Соболева, когда он стажировался на Д-5, где я был командиром.

— Петр Денисович! Ну, что лентяйство — недостаток в характере, это, наверное, все понимают, а вот о честолюбии как вы считаете?

Грищенко задумался и заговорил снова.

— Раз вы приводите в пример Льва Толстого, то кто ж будет спорить с гением, — отшутился он.

— Ну, а все-таки?

Грищенко внимательно посмотрел на собеседника и уже без шутки, вполне серьезно сказал, что не считает честолюбие большим грехом. Поворот был неожиданным. Он это почувствовал и начал рассуждать о чести морского офицера, о его долге перед Родиной. Одним словом, казалось, ушел от конкретной темы разговора, но это было не так.

— Думаю, что тщеславие гораздо больший грех, чем честолюбие. Хотя они стоят где-то рядом. Вдумайтесь в изначальный смысл этих слов: «тщетная слава» и «любовь чести». Однако тщеславный человек — это человек, жадно ищущий славы, стремящийся к похвале. В этой связи и честолюбец как искатель лишь почета, — притом исключительно своему «я» — заслуживает осуждения, но если в характере человека нет стремления бороться за свое мнение, за свою честь, а это, безусловно, в какой-то мере честолюбивая черточка личности, то многого в жизни не сделаешь.

— А вообще-то, думается, если есть в характере человека честолюбивая черта в хорошем смысле слова, то есть не в эгоистическом, то это совсем неплохо. Можно назвать такое честолюбие и по-другому — самоутверждение, или, что почти одно и то же, проявление личности. Разве это плохо? Такой подход нужен. Вот так! — заулыбался Петр Денисович. И продолжил: — Ну, а что касается сравнительных оценок в адрес себя и других, то от этого не уйти. Все сравнивают. Только вопрос — для чего? Мне, например, когда появились новые данные о гибели вражеских судов на минах Л-3, было очень приятно сравнивать успехи «Фрунзенца» (так именовалась Л-3 в постройке. — Прим. авт.) с другими кораблями. Все-таки, значит, не хуже других воевал. Много уже прожито, поэтому волей-неволей думаешь, сравниваешь себя с окружающими, с бывшими однокашниками, со своими учениками. Мне кажется, это каждый делает, — развил свою мысль Петр Денисович.

— Со мной учились многие товарищи, которые благодаря своему труду, способностям потом выдвинулись и заняли большие посты в Военно-морском флоте. Искренне скажу, я отношусь к ним с большим уважением. Испытывал за их успехи какое-то внутреннее удовлетворение, даже радость. Ведь это люди моего поколения!

— Горжусь я и своими учениками или, если хотите, бывшими подчиненными. Много среди них имен известных, что, конечно, приятно. Герои Советского Союза, адмиралы... — Неожиданно Петр Денисович, как будто спохватившись, что не то сказал, оборвал фразу. Даже покраснел и заметил извинительным тоном: — Нехорошо, нескромный рассказ получился. Все я да я: «Я горжусь», «Мне приятно»...

Такой оборот подталкивал на продолжение беседы о характере человека.

— Петр Денисович! Вот еще одна черта человеческой натуры: вы назвали ее — скромность. Все считают, что это весьма положительное качество, но вот конкретно о вас. Вы — заслуженный человек, а в коммунальной квартире живете. Как это понимать? Из скромности?

Грищенко неопределенно ответил:

— Жить где-то надо. А живешь там и в той квартире, что тебе дали.

— Но вам-то уж положено?

— Положено? К сожалению, не положено, — фраза прозвучала глухо, с обидой.

— Не может быть!

— Может, еще как может, — еще более тихо повторил Грищенко. И замолчал.

— Мне тоже казалось, что положено, — заговорил он через минуту уже спокойнее. — Так получилось, что в жизни я практически и не имел отдельной квартиры. Разве только года три, когда был заместителем начальника училища.

— Петр Денисович! Надо требовать!

Грищенко встал и, отвернувшись, тихо проговорил:

— Не надо бередить душу, не дают мне пока отдельную квартиру... Молодому учителю или врачу, только окончившему институт и попавшему по лимиту в Москву, квартиру дают сразу же, а мне, ветерану, — не положено.

Поделился Петр Денисович той обидой, которая, чувствовалось, накопилась у него на сердце. Он поведал об одном случае, для него горьком и наболевшем.

— Так уж сложилась личная жизнь, что пришлось мне переехать из Ленинграда в Москву, — начал Грищенко.

— Поселился у жены — коренной москвички, в коммунальной квартире. Одну комнату перегородили на две. Все-таки два кандидата наук, и каждый — пишет свое, — полушутя уточнил Петр Денисович. — В этой же квартире проживает еще пять семей. Набрался храбрости и решил просить отдельную квартиру. По первости приняли меня прилично, но заявили, что так как я проживаю в Москве менее 10 лет, то надо обратиться в райком партии, туда необходимо принести характеристику и справки. « В райкоме должны знать — кто вы», — уточнили мне, для чего все это нужно.

Ушел я грустный после такого приема, может, потому и поступил неправильно, а точнее не совсем этично. Вместо справок, кто я и что вот уже член КПСС более полувека, взял с собой в райком несколько книг, где написано о боевых делах Л-3. Посмотрели книги и вроде с неподдельным восхищением заявили: «Да вы настоящий герой». Я, обрадованный таким приемом, отшутился: «Не совсем настоящий». Одним словом, все было хорошо, и закончили разговор обещанием вызвать к секретарю райкома... И что вы думаете? Вызвали! Но когда началась беседа, то все свелось к старому — мне надо прожить в этой коммунальной квартире не менее 10 лет, вот тогда меня поставят на очередь. Я попытался возразить, что в жизни уже несколько раз по 10 лет прожил в различных комнатушках. Но в ответ твердое — 10 лет.

Не знаю, что стряслось со мною, но я оборвал секретаря: «А сколько же лет вы мне отпускаете на оставшуюся жизнь? Вы хоть думаете, что говорите?» Встал и ушел, не попрощавшись. Через несколько дней пришел официальный отказ в отдельной квартире. Вот и вся история, — закончил Грищенко.

В следующую встречу, безо всякого повода, Петр Денисович сам заговорил о квартире. Однако это было неловкое его оправдание. Он пытался осуждать себя, что не стерпел и вспылил в кабинете секретаря. Сначала он волновался, подбирая слова, но затем, успокоившись, даже с облегчением закончил:

— Бог с ней, с этой квартирой. Это не так и драматично. Жить можно, но вот работать, писать в коммунальной квартире становится для меня трудным. Когда-то дизель под ухом грохотал, а мысль работала четко. А сейчас, к сожалению, всю ночь грохочут ящиками — из машины под окном выгружают хлеб в булочную, которая находится под нами, в первом этаже. Днем соседи мешают. Только соберешься, отвлечешься, — хлоп дверью, или шум за стеной, гам в коридоре. Да еще такой щекотливый момент: очереди — в ванную, в туалет, на кухню. Вот это тяготит! Иной раз, как ни стыдно, но я завидую мужу моей сестры. Его — солдата — легко ранило осколком, стал хромать. Инвалид войны! И в то же время здоров как бык, уж вы простите за такую лексику, а квартиру получил давным-давно.

Как же так? Заслуженный подводник, один из самых результативных командиров, ветеран партии! Ну, строптив характером, подчас доставлял много хлопот окружающим, но не настолько, чтобы людям это было в тягость. Ему верили, и он никогда никого не подвел.

Скромен он или нескромен? Ответ примитивно прост. Нет у него ни особняков, ни дач, ни машины. Работал всю жизнь, никогда не жалел ни себя, ни времени. Нет у него никакого богатства, кроме умения работать. В войну умел вести экипаж к победам, а после войны его главная работа, любовь и забота — писать книги. С последним Грищенко соглашался, но в то же время возражал:

— Мне очень трудно писать, все же я не профессионал-литератор, подводник я!

Писать действительно трудно. Но Грищенко работал за столом как одержимый: по 12-14 часов в сутки... в отдельной квартире. Справедливость все-таки восторжествовала, дали Петру Денисовичу квартиру. Произошло это через три года после злополучной беседы с секретарем райкома. Велик ли этот срок? Оценить его можно по-разному. Однако, когда на исходе восьмой десяток, приходится спешить и в жизни, и в труде...

Если доведется быть в Москве, пройдитесь в район Курского вокзала и далее по тихому переулку старой Москвы. Далеко за полночь вы увидите светящееся окно. Это работает бывший командир «Фрунзенца» — «летописец Л-3». К сожалению, ныне уже нет. Ушел из жизни в 1991 г. Таких людей иногда называют фанатиками. Но это слово произносят те, кто сам никогда не утруждает себя и кому недоступно упоение трудом. А вот командир Л-3 в труде видел весь смысл жизни, и этот свой почерк сохранил до конца своих дней.

Говорят, что корабль не оставляет следа. За кормой волны снова смыкаются в гладкую поверхность. Но Л-3 и ее командир Грищенко оставили след — не на воде, а во времени. В годы Великой Отечественной войны — это блистательные победы, сегодня — десятки книг командира Л-3, а ходовая рубка его гвардейской лодки установлена на Поклонной горе в Москве в Парке Победы. Таков был командир самой результативной отечественной подводной лодки во всей истории нашего государства. Но официально этот выдающийся подводник так и не признан Героем своей страны.

Известны еще два вопиющих факта унижения русских подводников. Это непризнание при жизни Героями Александра Маринеско, командира Краснознаменной ПЛ С-13, и Алексея Матиясевича, командира Краснознаменной ПЛ «Лембит». Они, как и Грищенко, по несколько раз представлялись к званию Героя Советского Союза, но при жизни этого звания не получили. Правда, справедливость восторжествовала для Александра Ивановича Маринеско. Через 27 лет после его кончины!!! К 45-летию Победы В 1990 г. указом президента СССР — ему было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. Вторым «удачливым» героем оказался Алексей Михайлович Матиясевич. Он стал Героем в 1995 г., лишь через 53 года после первого представления. Звание Героя России было присвоено через несколько месяцев после его кончины.

Итак, двое из троих самых талантливых подводников, хотя и посмертно, но все же были признаны страною официальными Героями. А что же с Грищенко?

В какой-то степени на загадку есть ответ. Известный подводник страны, бывший командующий Балтийским флотом адмирал А.Е.Орел, воевавший вместе с тремя Героями, непризнанными при жизни, с присущей ему прямотой и морской жесткостью так поведал о причинах этого крайне несправедливого отношения к выдающимся командирам советского подводного флота. В 1984 г., уже будучи в отставке, в своей квартире в уютном и парковом уголке недалеко от Военно-морской академии, которую он возглавлял до 1974 г., адмирал А.Е.Орел так рассудил и ответил на несправедливость по отношению к трем самым результативным командирам подводных лодок:

— Маринеско не стал Героем в 1945 году потому, что ему не следовало пить водку. В войну пили все, но норму надо знать!

На возражение, что тогда непонятно, почему Грищенко не стал Героем, ведь он вообще имел правило водку не пить ни на берегу, ни в море.

— Здесь другое дело, — парировал адмирал. — Грищенко надо было уметь ладить со своими комиссарами, а не попрекать их морской малограмотностью.

Оставался еще один вопрос о Матиясевиче. Отставной адмирал Орел и здесь был до предела конкретен.

— Матиясевич слишком деликатный или, если хотите, интеллигентный. В его докладах о боевых походах все в экипаже трудились, старались, проявляли находчивость и мужество! Но что сделал командир лодки, оставалось неясным. Вот и результат: в октябре 1942 г. наградили 10 «лембитовцев» орденом Ленина, 14 — орденом боевого Красного Знамени, 12 — орденом Красной Звезды, а Матиясевич, представленный к Герою Советского Союза, так им и не стал. Вот так оборачивается скромность в действительной жизни.

Конечно, ответы заслуженного адмирала упрощенно объясняют причины непризнанных при жизни Героев, но наводят на раздумья более глубокого характера. Вероятно, «грех» Маринеско и тактичность Матиясевича оказались меньшими прегрешениями перед властью, чем поведение Грищенко.

Комментарий.

Оценки, на наш взгляд, весьма поверхностные, о каком бы из упоминаемых героев ни шла речь. Хотя и по-своему "блестящие", но ведь не все то золото, что блестит. Когда именно и сколько именно принимал на грудь Александр Иванович Маринеско? Ветеранами, писателями-маринистами, журналистами, исследователями, офицерами флота и даже курсантами, болеющими душой за подводника № 1, честь подводников, флот и дело, которому служат, ныне сей вопрос разобран с хирургической точностью, отсечены наслоения многолетних мифов, вскрыты их источники. Что же касается хлесткой фразы о "деликатности и интеллигентности" Алексея Михайловича Матиясевича, то она - демонстрация мировоззрения и позиции в жизни как Матиясевича, так и ее автора. Весьма странное для профессионального военного понимание порядка награждения, хотя и распространенное в определенных узких кругах.

"Герой, непризнанный властью". "Однако трагичность Грищенко не в том, что он не стал Героем Советского Союза, как и Матиясевич, в 1942 г., а в трагедии последнего года его жизни. Петр Денисович Грищенко скончался в Москве 14 января 1991 г. на восемьдесят третьем году жизни. К сожалению, никто сегодня не знает, что в проекте указа президента СССР М.С.Горбачева в 1990 г., которым посмертно Маринеско отметили званием Героя Советского Союза, был включен и Грищенко. Но для него золотой медали не нашлось — из моряков оставили в окончательном тексте указа только двоих — Маринеско (посмертно) и медсестру Е.Демину, дожившую до признания. А ведь за сутки до публикации указа Петра Грищенко поздравляли по телефону, присылали телеграммы, что наконец-то он Герой Советского Союза. Сам же Грищенко в это время был уже тяжело болен. До сих пор осталось неясным, кто вычеркнул его фамилию в последний момент из проекта указа. После указа 1990 г. Петр Денисович прожил немногим более полугода."

Комментарий.

Заметим, ведь стала же со временем известна истинная позиция адмирала флота Советского Союза Горшкова относительно неоднократно и различным образом выражавшегося общественного запроса на реабилитацию Николая Герасимовича Кузнецова. Неисповедимы пути Господни, но логика в делах людских в конце концов себя обнаруживает. Порой удивительными "фортелями". Чего стоит хотя бы аргумент, предъявленный в "узком кругу" в 1947 году, в итоге адмирал Трибуц не стал Главкомом: "В дни ... обороны Таллина в 1941-м году Трибуц ... отправил морем в Ленинград (конечно, под хорошей охраной), а оттуда по железной дороге на Урал, где жила у эвакуации его семья, 5 (пять) роялей." Сегодня предъявлены более весомые факты, знакомство с которыми убеждает в правоте оценки флотоводца Петром Денисовичем Грищенко: "Убийца". -

"Герой, непризнанный властью". "Моряки-подводники помнят и знают, что 1 марта 2003 г. исполнилось ровно 60 лет, как Л-3 под командованием П.Д.Грищенко стала гвардейской. Боевая рубка с надписью Л-3 в Москве украсила мемориал на Поклонной горе. Сама подводная лодка отмечена самой высокой наградой — гвардейским флагом, а командир, приведший корабль к этой награде, остался забытым. Почему такое возможно? На сегодня это так и остается государственной тайной. Вместе с тем П.Д.Грищенко представлялся официально к званию Героя Советского Союза и были ходатайства к званию Героя России более 10 раз!!! В «Словаре Биографическом морском», выпущенном в 2000 г. (собрано более 3 тысяч биографий деятелей русского флота за его 300-летнюю историю), о Грищенко на странице 115 написано следующее: «...Несколько раз представлялся к званию Героя Советского Союза».

Все наши размышления и сравнения наград в годы войны и в послевоенный период ни в коем случае не умаляют заслуг подводников-атомщиков, удостоенных этого высокого звания. Освоение атомного флота было сопряжено с большим риском и требовало мужества и смелости. Их плавания хотя были и в мирное время, но были совершенно новым делом, нередко смертельно опасным. Но в этой ситуации еще горше воспринимается непризнание Героем России самого результативного командира ПЛ отечественного ВМФ.

Приводим новое обращение к президенту РФ в День Военно-морского флота 2003 года. Вот его полный текст:

«История не всегда идет прямым путем, и некоторые ее настоящие герои по тем или иным причинам остаются в тени. Офицер Петр Грищенко известен как один из самых бесстрашных и удачливых подводников Великой Отечественной войны. Минный заградитель Л-3 «Фрунзевец», которым командовал П.Грищенко, участвовал в боевых действиях на Балтике с первого и до последнего дня войны. Торпедами и минами экипаж подводной лодки уничтожил 28 кораблей и судов противника.

По количеству побед и тоннажу потопленных плавсредств (65 тысяч тонн) этой подлодке нет равных. По этим показателям она превзошла даже легендарные подводные лодки М-96 и С-13 Александра Маринеско. Эти данные нашли подтверждение в наших и немецких архивах.

Командуя подводной лодкой, Петр Грищенко проявил себя как высокопрофессиональный и бесстрашный офицер. Его грамотные тактические действия и точный расчет неизменно приводили к победе. В марте 1943 года подводная лодка стала гвардейской. Еще до этого важного события в 1942 году П.Грищенко представляли к присвоению звания Героя Советского Союза. Но по каким-то причинам он не получил Золотую Звезду Героя. После войны неоднократно были ходатайства о присвоении ему звания Героя Советского Союза, в том числе в 1990 году в проекте указа на присвоение Героя Советского Союза А.Маринеско рядом стояла фамилия П.Грищенко. Но по каким-то неведомым нам причинам положительного решения не было принято.

Давно настало время восстановить историческую справедливость, хотя, к сожалению, уже после смерти героя. Имя Петра Денисовича Грищенко знает каждый российский подводник. На его боевом опыте учились будущие командиры атомных подводных ракетоносцев, покорители Мирового океана. Командир корабля П.Грищенко был и остается для моряков советского и российского Военно-Морского Флота образцом верного служения отечеству, мужества и героизма.

Мы обращаемся к президенту России В.В.Путину: восстановите справедливость, присвойте лучшему из лучших подводников Великой Отечественной войны Петру Денисовичу Грищенко звание Героя России. Мы надеемся, министр обороны России С.Б.Иванов поддержит нас во имя восстановления справедливости и воспитания российских воинов на славных боевых традициях ВМФ.

Адмирал В.Е.СЕЛИВАНОВ, Герой Советского Союза вице-адмирал Р.А.ГОЛОСОВ, вице-адмирал Ю.А.КУЗНЕЦОВ и др. Всего 16 ветеранов Военно-морского флота».

Хотелось бы, чтобы этот крик души ветеранов ВМФ наконец завершился пониманием, что не признавать Героя своего Отечества аморально со стороны властей, управляющих Россией."

Комментарий.

После очередного прочтения и комментирования очерка о Петре Денисовиче из книги Костева возникло чувство недосказанности, осознание необходимости в дополнениях иного рода, в рассказах о буднях боевой службы подводника № 2, "а как там было, на борту, под водой, в бою, под глубинными бомбами..." Значит, следует обратиться и к другим авторам и источникам, прежде всего к "Cекретам балтийского подплава" журналиста О. Стрижака. Что и предпримем во второй части. Конечно, лучше читать ее целиком, лучше - неспешно листая страницы книги, ставшей библиографической редкостью. А в заключение этой, первой, части еще несколько слов о дочери Петра Денисовича, и спасибо ей за очередной дорогой подарок. В стенах Нахимовского она одаривала своей заботой, знаниями, улыбками и дружескими шутками. А иногда - книгами своего папы. А на днях благодаря ей появилась возможность перелистывать страницы книги Олега Стрижака в мягком переплете.

Крепкого здоровья и счастья Вам и Вашим близким, Галина Петровна. С уважением, любовью и признательностью, Ваши ученики и воспитанники, нахимовцы разных лет.

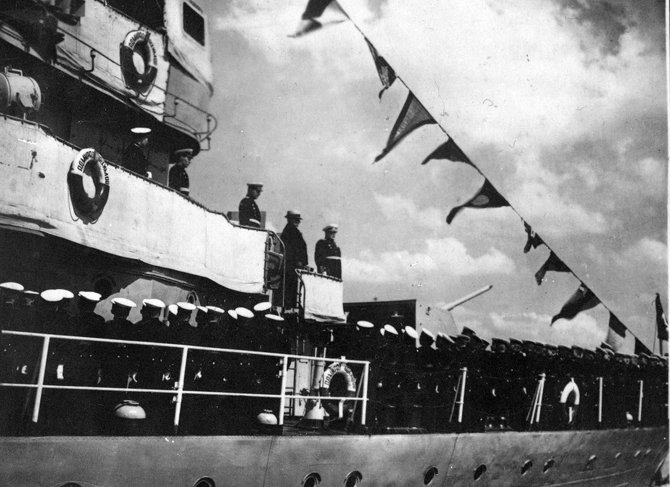

В стенах Нахимовского училища учились и умели танцевать не только воспитанники. На сцене актового зала в центре Галина Петровна, слева мичман Косов Дим Димыч. А в зале готовность номера в исполнении преподавателей и командиров оценивает начальник училища, Грищенко Григорий Евтеевич, товарищ и сослуживец отца, Петра Денисовича.

Галина Петровна в центре, правее Михаил (Михайлович) Нефедов. 1958 г. Его отец - Нефедов Михаил Александрович - один из руководителей ГРУ (начальник 4-го отдела, военно-морского), военный советник в Китае, один из тех, кто послужил прототипом образа Варавы в исполнении в фильме "Офицеры". Начальник ледовой дороги жизни, капитан 1 ранга. "Для моряка Нефедова путь по льду был «фарватером», как он его называл. Разница только в том, что по этому «фарватеру» шли не корабли, а автомашины и что препятствиями были не надводные и подводные камни, мели и рифы, а майны, трещины на льду, метели, бури и коварный враг рядом".

Живите долго и счастливо, дорогая Галина Петровна.

Живите долго и счастливо, дорогая Галина Петровна.Обращение к выпускникам нахимовских училищ.

Для поиска однокашников и общения с ними попробуйте воспользоваться сервисами сайта

Просьба к тем, кто хочет, чтобы не были пропущены хотя бы упоминания о них, например, в "Морских сборниках", в книгах воспоминаний, в онлайновых публикациях на сайтах, в иных источниках, сообщайте дополнительные сведения о себе: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. А мечтаем мы о том, чтобы собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Примерно четверть пути уже пройдена, а, возможно, уже и треть. И поэтому - еще и о том, что на указанные нами адреса Вы будете присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru