Морские спецшколы. Воспитанники.

Белоусов Игорь Сергеевич. Владивостокская ВМСШ. Окончание.Белоусов Игорь Сергеевич – советский российский государственный деятель и инженер-кораблестроитель, крупный организатор производства, заместитель министра судостроительной промышленности СССР.

Родился 15 января 1928 года в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). Русский. Член КПСС с 1955 года. В 1952 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт.

В 1952-1963 годах работал на Балтийском судостроительном заводе имени С.Орджоникидзе: мастер, старший инженер-технолог, секретарь комитета ВЛКСМ (1956-1957), начальник сборочно-сварочного цеха (1957-1961), начальник производственно-диспетчерского отдела (1961-1963). В 1963-1967 годах главный инженер Балтийского судостроительного завода. Участвовал в инженерной подготовке и организации производства подводных лодок проектов 613 и 651 и крейсеров проекта 82 (1952-1956), в освоении толстолистовых конструкций сталей типа «АК» (1955-1958), в строительстве крупной серии танкеров типа «Пекин» и «София» (1956-1967), в создании кораблей для связи и управления полётами пилотируемых космических аппаратов (1963-1967).

В 1967-1969 годах главный инженер Адмиралтейского завода. Участвовал в строительстве атомных подводных лодок второго поколения проекта 671.

В 1969-1976 годах заместитель, в 1976-1984 годах первый заместитель министра судостроительной промышленности СССР. Участвовал в строительстве скоростных подводных лодок с титановыми корпусами (1969-1976), в комплексном решении вопросов создания подводных лодок проектов 667Б, 667БД, 667БДР для обеспечения паритета в стратегических морских ракетных силах СССР и США (1970-1974), а также в создании ракетной системы «Тайфун» как противовеса американской системе «Трайдент» (1976-1984).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1974 года Белоусову Игорю Сергеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 9 января 1984 по 12 февраля 1988 года министр судостроительной промышленности СССР.

С 12 февраля 1988 по 26 декабря 1990 года заместитель председателя Совета Министров СССР – председатель Государственной военно-промышленной комиссии. С 26 декабря 1990 года персональный пенсионер союзного значения.

Член ЦК КПСС (1986-1990), депутат Верховного Совета СССР (1984-1989).

В 1991-1993 годах советник государственного консорциума «Экопром». В 1993 году вице-президент судоходной компании «Аква-Вест». В 2000-2005 годах главный советник – руководитель группы советников ФГУП «Рособоронэкспорт».

Жил и работал в городе-герое Москве. Скончался 10 февраля 2005 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями.

Лауреат Ленинской премии (1984), Государственной премии СССР (1969).

Бурмистров Анатолий Иванович. Бакинская ВМСШ. 1945 г.

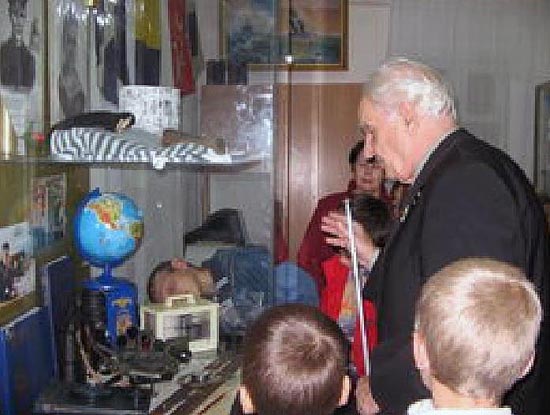

А. Бурмистров (в центре) со своими сподвижниками по военно-патриотическому воспитанию молодежи в день 100-летия подводного флота России 19 марта 2006 года на Даниловском кладбище краевого центра рядом с могилами отца и брата. -

В журналистской практике нам доводится общаться с разными людьми. С одними просто приятно беседовать, с другими интересно спорить, с третьими – что называется, «приходится» контактировать только в силу профессионального долга. А встречаются люди особенные, от общения с которыми становится теплее на душе. Открывается дверь, а на пороге седовласый ветеран с неповторимой улыбкой: «Здравствуй, родненькая!». Так поприветствовать может только Анатолий Иванович Бурмистров. И как будто весеннее солнышко выглянуло из серой пелены!

Както всё не получалось за годы нашего знакомства с этим известным и уважаемым в городе человеком сесть и спокойно поговорить о нём самом. Анатолий Иванович всегда рассказывал об отце – знаменитом герое-подводнике, его сослуживцах, о войне в Испании, а сам обычно оставался в тени.

Откуда в Ставрополе взялись Бурмистровы?..

О происхождении своей фамилии Анатолий Иванович слышал в детстве от деда. Тот рассказывал, что его предки жили в Смоленской губернии на хуторе Чудово, от названия которого и происходила их фамилия. Одного из Чудовых еще в XVII веке помещик назначил бурмистром – сельским старостой из числа крепостных крестьян. А вскоре и старосту, и его отпрысков стали величать Бурмистровыми.

Первым из той родовой ветви освоился на ставропольской земле дед Анатолия Ивановича – Алексей Евдокимович. В самом конце позапрошлого века он с семьей поселился на Заташлянской улице в маленьком саманном домике. Он и представить тогда не мог, что земляки переименуют ее в честь сынагероя, а его потомки будут жить на улице Бурмистрова...

С биографией деда Анатолия Ивановича связано много семейных преданий, основанных на реальных событиях. Рассказывали, как во время оккупации Ставрополя в его доме определился на постой фашистский офицер. Среди местных жителей нашлась женщина, которая «проинформировала» немца о том, что в семье Бурмистровых старший сын – Герой Советского Союза, который воюет против Германии. Офицер отреагировал на новость совершенно неожиданно: пришел к Алексею Евдокимовичу выразить свое уважение. Когда же оккупационные войска собирались покинуть Ставрополь, он посоветовал Бурмистровым на время покинуть свой дом, на случай если полевая жандармерия заинтересуется семьей Героя Советского Союза.

Морская путеводная звезда

Толя с отцом в Севастополе, 1935 год

Анатолий Бурмистров в юности не выбирал профессию. Его судьба сама распорядилась – сын подводника от моря никуда не денется. Начало Великой Отечественной войны застало 14летнего паренька в пионерском лагере, в Одессе. До 1943го года он следовал за отцом. Сначала в Геленджик, где Иван Алексеевич служил старшим морским начальником, затем – в Самарканд, куда Бурмистровастаршего направили в эвакуированную из Ленинграда морскую академию. А в феврале 1943го Анатолий решил, что пришла и его пора защищать Отечество. Совсем мальчишкой он прибыл в Поти, в бригаду подводных лодок, в которой когдато служил его отец. Моряки взяли его к себе воспитанником, сделали рулевымсигнальщиком на подлодке Д4. Потом была военноморская спецшкола в Баку, затем – морское подготовительное училище, и, наконец, легендарное Ленинградское военноморское училище имени Фрунзе (которое много лет ранее окончил отец Анатолия Ивановича, а после войны там же и преподавал).

Любопытно, что свои родственные отношения в училище Бурмистровы не афишировали. О том, что они отец и сын, даже преподаватели не сразу догадались спросить. Анатолий изо всех сил старался учиться, чтобы Ивана Алексеевича никто не мог упрекнуть за воспитание сына. Должно быть, трудно с самого детства осознавать, что твой отец – настоящий герой, человек, на которого с восхищением смотрят все вокруг. Не греться в лучах отцовской славы, а сверять каждый свой шаг, каждый поступок с неписаным бурмистровским кодексом чести морского офицера. Так было в юности, ничего не изменилось и с годами. Редко встретишь человека, который так трепетно на протяжении десятилетий не просто хранит память об отце, но и несет ее, как неугасимую лампаду со священным пламенем.

Незадолго до 100летия со дня рождения почетного гражданина Ставрополя Ивана Бурмистрова Анатолий Иванович написал книгу «Флагман». В ней он собрал воспоминания об отце, о людях, которые его окружали. А в 2003 году по его инициативе библиотеке на Ташле было присвоено имя Героя Советского Союза И. Бурмистрова.

Вместе с

и сотрудниками краеведческого музея на базе этого скромного очага культуры он работал над созданием музейной экспозиции. Так в сугубо «сухопутном» городе родилась уникальная морская библиотекамузей. Как говорит ее заведующая Елена Руднева, здесь Анатолия Ивановича очень любят и считают не просто «своим», а фактически пятым сотрудником.

Военно-морская атрибутика - штурвал и якорь, морской барограф, флаги расцвечивания, морские узлы, старинный боцманский свисток (дудка) и множество других экспонатов передают неповторимую романтику флотской службы. Двери библиотеки-музея открыты для ветеранов ВМФ, моряков профессионалов, нахимовцев, студентов, школьников, других посетителей библиотеки, для всех, кого интересует история Российского морского флота. Библиотека-музей им. И.А. Бурмистрова приобрела новый статус и функции, не характерные для традиционного обслуживания читателей, расширились привычные информационные, образовательные и досуговые формы работы.

Это он передал большинство экспонатов для создания экспозиции. Никто лучше и эмоциональнее Анатолия Ивановича не проведет здесь экскурсию. Ведь каждый предмет, фотография или документ, о которых он рассказывает, тем или иным образом связаны с судьбой отца, других моряковподводников, его собственной. Поэтому и ребятишки, пришедшие на экскурсию, слушают его, раскрыв рот.

«Зачем казакам торпеда?..»Кстати, музейная тема в жизни Анатолия Ивановича Бурмистрова идет, как по алфавиту, сразу же после морской. Отслужив почти на всех классах кораблей на Тихоокеанском, Черноморском и Балтийском флотах, он и в отставке не ушел из профессии: был инженером по подготовке гидронавтов в специальном экспериментальном конструкторском бюро, затем первым помощником капитана научноисследовательского судна «Одиссей». После советсконорвежской научной экспедиции в Северной Атлантике Анатолия Ивановича приняли в Норвежское Королевское общество «Полярные Медведи».

Вернувшись на родину, в Ставрополь, в 1986 году А. Бурмистров стал… младшим научным сотрудником краеведческого музея. «Следы» его деятельности на новом поприще мы можем обнаружить и сегодня. Причем даже в экспозиции. Я уже много раз слышала историю о том, как Анатолий Иванович привез в Ставрополь универсальную

но прошу его рассказать снова. Ведь помимо всего прочего, и рассказчик он отменный.

Анатолий Иванович вспоминает, как тогдашний директор музея Вениамин Вениаминович Госданкер дал добро на командировку в Севастополь. Благо в то время Украина еще не была «самостийным» государством.

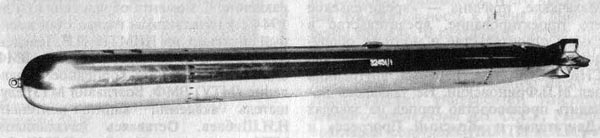

Приехал Анатолий Иванович в штаб Черноморского флота, прямо к командующему. Тот прочитал письмо и удивился: «Зачем степным казакам морская торпеда?..». Анатолий Иванович не растерялся и доложил командующему, что в нашем крае только среди Героев Советского Союза каждый десятый моряк. И стал перечислять знаменитых земляков, воевавших на флоте. Командующий проникся и дал распоряжение начальнику штаба: «Дать ему всё, что попросит!».

Анатолий Иванович даже не мечтал, чтобы ему «презентовали» не какойнибудь «металлолом», годами ржавевший на минноторпедном складе, а только что прошедшую испытания, свеженькую торпеду! Ободренный душевным расположением командующего, он присмотрел еще несколько потенциальных экспонатов, а среди них «рогатую» мину образца 1908 года, которая сегодня вызывает восхищение посетителей краеведческого музеязаповедника имени Прозрителева и Праве.

Доставляли «арсенал» на КамАЗе Ставропольского завода автокранов, который должен был возвращаться домой порожняком. Сохранились фотографии, на которых запечатлен момент «торжественного вноса» торпеды в окно третьего этажа. Правда, когда выяснилось, что эта махина весит более двух тонн, пришлось убрать ее во внутренний двор музея от греха подальше. Но когда отмечалось 300летие Российского флота, торпеда заняла почетное место у входа, где пользовалась огромной популярностью, особенно у ребятишек.

Кстати, о ребятишках. Из той крымской командировки Анатолий Иванович привез 8 ящиков с флотским обмундированием для кардоникской школы. Дело в том, что в станице жил бывший матрос подводной лодки, которой командовал Иван Бурмистров. Его рассказы о морской службе завораживали школьников, и парадная морская форма стала для них бесценным подарком.

Анатолий Иванович Бурмистров, капитан второго ранга в отставке, автор многих публикаций по истории российского Военно-морского флота, на протяжении долгих лет ведущий поисковую работу, в том числе и связанную со службой наших земляков на линкоре «Новороссийск». В 1949 году после окончания высшего военно-морского училища он проходил службу на «Новороссийске» командиром батареи.

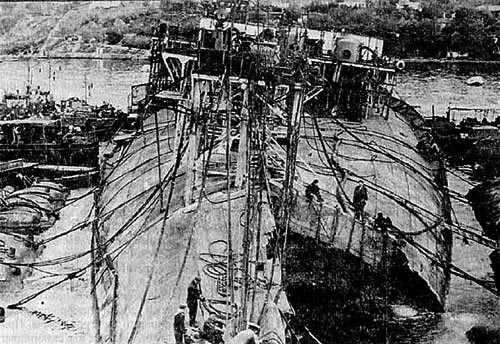

Пробоина в днище линкора. Фото из архива А. Бурмистрова.

Во время учебы в Баку кто, вы думаете, был его однокашником? Нынешний, как его называют, политический тяжеловес

а тогда - худенький 14-летний подросток.

- Потом мы с ним увиделись лишь через полвека, - рассказывает Бурмистров. - Это случилось в 1999 году в Ставрополе, когда он приехал в край по своим общественным делам. Я подошел к нему и тихо сказал на ухо: «Женя». Он опешил: что, мол, за фамильярность. А потом состоялся теплый, душевный разговор. Вспомнили многих товарищей, командиров-наставников. Теперь регулярно обмениваемся поздравлениями с праздниками и со днями рождения.

Вообще судьба подарила Анатолию много незабываемых встреч и личных знакомств с людьми довольно известными. Тут сыграло, конечно, определенную роль то, что он, родившись в семье моряка, на протяжении многих лет находился рядом с отцом, Иваном Алексеевичем. К примеру, в тридцатые годы в Севастополе Бурмистровы жили в одном подъезде с выдающимся флотоводцем, адмиралом флота Николаем Герасимовичем Кузнецовым. Уже после войны отец, будучи преподавателем Ленинградского высшего Военно-Морского училища имени Фрунзе, в котором в то же время учился и Анатолий, представил его самому, пожалуй, прославленному подводнику Великой Отечественной войны Александру Маринеско. С ним старший Бурмистров был в добрых товарищеских отношениях.

Многие десятилетия дружит Анатолий Бурмистров со своим тезкой, петербуржцем Анатолием Гуревичем (он же - «теньенто де навио» Антонио Гонсалес), бывшим адъютантом-переводчиком командира подлодки «С-4» Ивана Бурмистрова. А. Гуревич после Испании стал профессиональным разведчиком, руководителем знаменитой «красной капеллы». За год до нападения фашистской Германии на СССР, намного раньше Рихарда Зорге, он предупреждал Сталина о начале войны. Вместе с Анатолием Ивановичем Гуревич открывал памятник И. Бурмистрову у школы № 11 на Ташле. Вместе они встречали в Эстонии построенный в Германии на верфях Штральзунда супертраулер «Иван Бурмистров».

Но, конечно, самым главным авторитетом и самым уважаемым человеком для Анатолия Бурмистрова был и остается его отец - капитан первого ранга, подводник, первый в стране среди военных моряков получивший звание Героя Советского Союза, Почетный гражданин города Ставрополя. Его именем названа его родная улица в краевом центре.

Он ушел из жизни в возрасте всего 59 лет: сказались последствия тяжелой аварии - взрыв аккумуляторных батарей на подлодке «Л-4» еще до Испании, когда Иван Бурмистров служил помощником командира на этой субмарине. Менее чем через год, в июне 1963-го, еще один страшный удар - трагически погибает также ставший офицером-подводником младший сын. Это произошло в Тихом океане на подлодке С-61, где 24-летний лейтенант Владимир Бурмистров был командиром группы БЧ-2.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских и подготовительных училищ.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ и оказать посильную помощь в увековечивании памяти ВМПУ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru