Лейтенант флота Его императорского величества Николай Степанович Вечеслов

Сегодня мы начинаем публиковать воспоминания, относящиеся к истории российского императорского флота, Русско-Японской войне и Цусимского сражения. Автора отличает глубокое знание существа дела, он приводит интереснейшие подробности, характеризующие повседневную жизнь и нравы офицеров и адмиралов, матросов и унтер-офицеров, флотских священников и врачей. Повествование ведется хорошим литературным языком. Мы лишь позволили себе дополнить текст картинками, гиперссылками и поделиться своими предположениями об отношении героев повествования к реальным персонам, естественно, в меру своего разумения.

Выражаем глубокую признательность капитану 1 ранга, выпускнику Рижского Нахимовского училища Вечеслову Н.Г. за предоставленную повесть, а также и за его воспоминания, которые намерены опубликовать по готовности.

Предисловие Николая Георгиевича Вечеслова, внука.

Николай Вечеслов. Фото 1956-го года.

Повесть «Адмирал Святодуский» мой родной дед по материнской линии

написал, как мне представляется, в начале тридцатых годов и посвятил её переходу эскадры кораблей Балтийского флота в Порт-Артур под командованием контр-адмирала Рожественского. Возникает вопрос, почему участник Цусимского сражения на миноносце «Бедовый» лейтенант Н.С. Вечеслов не назвал командующего эскадрой настоящей фамилией, да и кораблям, участвующим в походе, дал вымышленные имена. Дело в том, что где-то около 1935 года вышел в свет роман

Новикова-Прибоя, который во время сражения был рядовым матросом, а в последующем стал пролетарским писателем, имел «зеленый» свет для публикации своих произведений у пролетарской власти. Дед же, как потомственный дворянин, хотя и обладал прекрасными литературными способностями и знал как очевидец многие детали этого сражения, не мог претендовать на то, что его творение о Цусимском сражении может быть опубликовано, тем более что Новиков при непосредственном участии Николая Степановича и других лиц, участвовавших в этом историческом событии, уже написал роман-эпопею под названием «Цусима». Перед тем как дать свою оценку творчества Новикова-Прибоя и моего деда Николая Степановича Вечеслова, несколько слов хочу сказать о его биографии. Эти сведения я получил от своей тетки, средней дочери деда, которая очень гордилась своим отцом и поэтому знала о нем очень много.

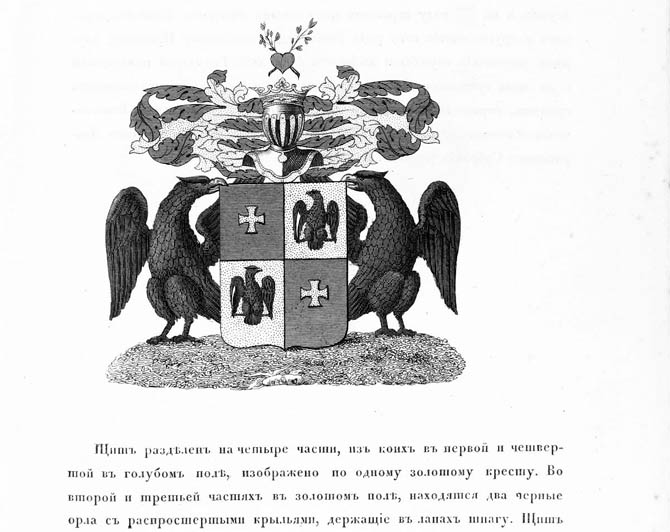

Николай Степанович Вечеслов родился 7 августа 1880 года в Ростове Великом. Он происходил из старинного дворянского рода, известного еще при Иване Грозном и занесенного в шестую российскую гербовую книгу.

Его отец Степан Николаевич родился в 1834 году тоже в Ростове Великом. В 1854 году он окончил Морской Корпус

и служил в Военно-морском флоте на Балтике. Во время Крымской войны участвовал в боевых действиях Балтийского флота против англо-французской эскадры, был награжден медалью на Георгиевской ленте за

Н.С. Вечеслов рано лишился отца, ушедшего из жизни в 1890 году. В семье было 3 сына и 6 дочерей, из которых младшая Александра родилась уже после смерти отца.

Надежда Владимировна – мать Николая Степановича, оставшись вдовой с таким количеством детей, не растерялась и сумела дать образование всем своим детям – сыновьям в Морском Корпусе, дочерям – в Смольном институте. Три из них окончили институт с шифром, все шесть владели несколькими иностранными языками.

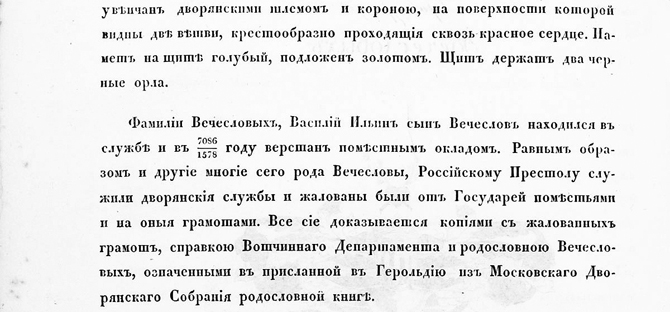

По окончании Морского Корпуса Николай Степанович был направлен на Черноморский флот, где окончил электроминные курсы, был переведен на Балтийский флот и назначен минным офицером на миноносец «Бедовый», а позднее стал его командиром. Когда во время Цусимского сражения большая часть кораблей эскадры была уничтожена, а флагманский броненосец, на котором адмирал Рожественский держал свой флаг, был сильно поврежден, раненый адмирал был переведен на миноносец «Бедовый», и вся тяжкая для русского офицера процедура сдачи в плен японцам прошла на глазах у Николая Степановича. Вместе с другими офицерами он тоже оказался в плену у японцев, где пробыл в течение двух лет.

После освобождения из плена Николай Степанович продолжал служить на Балтийском флоте. Он был назначен старшим офицером броненосца «Адмирал Грейг», где очень много сделал в деле организации службы наблюдения и связи. Им был создан учебник «Оптическая телеграфия на флоте». (Вечеслов Н.С., Световая сигнализация. (Оптич. телеграфия). Руководство для сигн. унтер-офицеров службы связи - 1916.)

Октябрьская революция (или переворот – кому как больше нравится) застала Н.С. Вечеслова в Гельсингфорсе, где ему была предоставлена специальная охрана из революционных матросов, чтобы он не был подвергнут расправе со стороны воинственно настроенных моряков. Еще при нахождении в Финляндии он был назначен флагманским интендантом Балтийского флота. Знающему и многоопытному капитану 1-го ранга Н.С. Вечеслову шведские власти предлагали остаться в спокойной Швеции, но русский офицер предпочел вернуться на родину. По приезде в Москву Николая Степановича назначили инспектором Реввоенсовета Республики. В Главном штабе Военно-морского флота военный специалист принял активное участие в составлении Устава Военно-морского флота.

В 1928 году Николай Степанович был уволен в запас по причине заболевания туберкулезом. В 1955 году, в годовщину Цусимского сражения, Н.С. Вечеслову была назначена персональная пенсия союзного значения. После возвращения из плена дед довольно активно занимался литературной деятельностью, он написал воспоминания и роман «Берег и море» о предыстории Цусимского сражения. К моему великому сожалению, внуку участника Цусимского сражения капитану первого ранга Вечеслову Николаю Георгиевичу так и не удалось разыскать литературных произведений своего деда. Второй экземпляр машинописного текста повести «Адмирал Святодуский» попал ко мне случайно. По причине службы в подводных силах Военно-морского флота я до поступления на учебу в Военно-дипломатическую академию Советской Армии в Москве, а это случилось в 1963 году, через два года после ухода из жизни Николая Степановича, очень редко общался со своим дедом. Инициативу в свои руки взял мой двоюродный брат Бражников Николай Викторович, который всё, что представляло какой-либо исторический интерес, прибирал к своим рукам; у него дома хранились все фотографии семьи Вечесловых, парадная шинель деда, позолоченные пуговицы с двуглавым орлом, кортик, полученный дедом при выпуске из Кадетского Корпуса. Кортик офицера военно-морских сил страны Советов, который Николай Степанович подарил мне, Бражников выклянчил у меня и тоже хранил в своей коллекции. Рукопись повести была выдана мне для ознакомления и сохранилась у меня только потому, что Николай Викторович погиб во время автомобильной катастрофы. Первый экземпляр повести её автор, очевидно, отправил какому-то издателю, и по причине дворянского происхождения автора издавать повесть не сочли нужным, а, как известно, рукописи, переданные в издательства, не возвращаются.

Я после прочтения повести сделал попытку отдать её в печать, но редакторы издательств даже не пытались серьезно приступить к решению этого вопроса. После повторной, более глубокой проработки литературного творения своего деда я понял, что повесть дает оценки многим сторонам жизни военно-морского флота России начала прошлого столетия. Я думаю, что ни в каких литературных и тем более в исторических источниках нет такой объективной характеристики адмирала Рожественского, которую дал в своей повести Николай Степанович. Очень рельефно он нарисовал образы офицеров, начиная с молодых мичманов, лейтенантов и, конечно же, командиров броненосцев.

Безусловно, интересными являются страницы, посвященные истории флота начиная с древней Руси, боевые эпизоды парусных кораблей и становление современных военно-морских сил.

Военно-исторический роман Новикова-Прибоя, значительно больший по объёму, охватывает практически весь период русско-японской войны начала прошлого века. Почти все события в нем основываются на архивных данных, приводятся также личные воспоминания автора и сведения, почерпнутые им из бесед с участниками сражения, большей частью из числа нижних чинов. Отсутствуют биографические данные на адмирала Рожественского, которые в изобилии приведены в повести Н.С. Вечеслова.

В целом же роман Новикова-Прибоя написан в хорошем литературном стиле, читается легко и свободно, но полное представление о трагических событиях начала прошлого века можно получить, на мой взгляд, лишь по прочтении обоих литературных произведений.

Я офицер флота, отдавший ему почти тридцать девять лет своей жизни, уверен, что повесть будет с большим интересом встречена моими коллегами по профессии, а также простыми читателями.

Часть 1. УДАЧНАЯ КАРЬЕРА.Моря соединяют те страны,

Которые они разъединяют.

Глава 1. Семейный вечер.Вечерний чай скрепляет семейные узы.

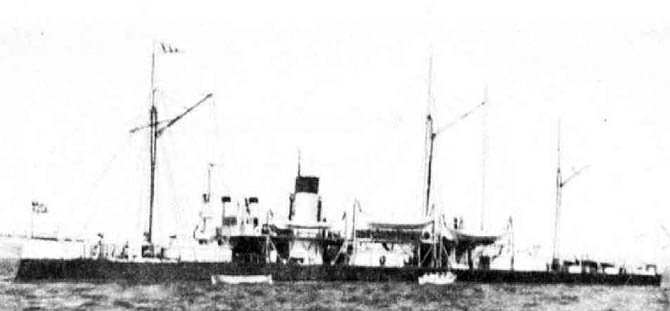

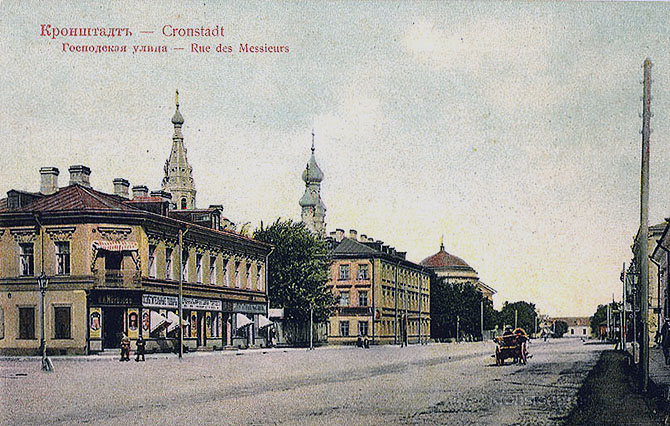

В холодный зимний вечер за вечерним чаем в столовой кронштадтской квартиры командира 5-го флотского экипажа имени великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала и главного начальника флота, собралась семья капитана первого ранга Клавдия Семеновича Святодуского. Она состояла из хозяина квартиры, его жены, рыхлой шатенки, дочери Ляли, воспитанницы Марии Николаевны, её дальней родственницы, официально именуемой племянницей, синеглазой куколки Веры и сидящего на плече Клавдия Семеновича попугая. На столе в качестве чайного ассортимента стояло малиновое варенье для дам и горьковатое варенье из апельсиновых корок для хозяина, который его очень любил, печенье, корзиночка бриошей из булочной Энгельгардта, нарезанный ломтиками лимон и графинчик рома.

Мария Николаевна со вздохом посмотрела на ром и подумала:

- О себе-то позаботился, а мне ничего не позволяет – ей хотелось хлеба с маслом, сандвичей и бутербродов, но супруг был строг, не позволял ей наедаться во избежание ожиренья, а Мария Николаевна мужа побаивалась.

Попугай, должно быть, был стар, даже его зеленые перья начали седеть. Это был любимец хозяина и давний член семьи, так как ни Ляля, ни Вера не помнили того времени, когда попугая не было в доме, а им уже было за 20 лет. Недавно семья пережила большую тревогу, так как попугай, которого звали в честь хозяина Клавкой, внезапно захворал, перестал есть, подставлять горлышко для почесывания и сидел нахохлившись на своей жердочке в клетке. Это было тем более неприятно, что случилось одновременно с небольшой, но дорогой пропажей куска кружева для Лялиного белья. И за то, и за другое отвечала горничная – она была рассчитана. Все грустно посматривали на попку и обращались с ним, как с существом, дни которого сочтены.

Только вечером, в день заболевания, Клавдий Семенович заметил, что под хвостом попугая торчит что-то похожее на кусок белой материи. Он стал тянуть и вытянул пропавшее кружево. Весь кусок в пол-аршина оказался цел. После этой операции Клавка повеселел и, лукаво поглядывая на Марию Николаевну, говорил голосом Клавдия Семеновича:

- Меньше чая, меньше сладкого и мучного.

Каперанг Святодуский был пасмурен. Он хмуро посмотрел на жену и спросил:

- О чем вздыхаешь?

Капитанша покраснела и смутилась. Барышни лукаво засмеялись.

- Мамочке хочется хлеба с маслом, позвольте ей покушать! – нежно сказала Верочка.

- Ни под каким видом, - отозвался Клавдий Семенович – ведь обед был в шесть часов. Маме нет еще пятидесяти лет, а она весит уже около шести пудов. Всякий уважающий себя человек в пятьдесят лет должен чувствовать себя тридцатилетним. Эдисон, обнаружив в своей жене склонность сладко есть и много спать, запретил ей и то и другое. И что оказалось в результате? Когда выросла их дочь, она казалась сестрой матери!

- Ты все сочиняешь? – обиделась Мария Николаевна. - Мне только что исполнилось сорок лет, а вовсе не пятьдесят, а вешу я пять пудов десять фунтов. И не все ли тебе равно – буду я толстой или худой? Старой или молодой? – Это был намек на измены мужа, и он принял вызов.

- Есть мне дело! Мне противно видеть толстых офицеров и жирных адмиралов! Мужчина всегда должен быть импозантным, а женщина – обаятельной. Возьми адмиральшу Макарову – молодая и красивая женщина, а ведь она старше тебя. Массаж, гимнастика, диета! А ты и корсета не носишь!

- Но ведь я пока не адмиральша!

- Скоро, надо думать, будешь!

- Скоро, скоро, а когда? Я вот раскладывала карты, ничего не вышло – ни чинов, ни денег, ни орденов!

Святодуский рассвирепел и хотел ругнуться, но присутствие молодых девушек его остановило.

- Ты бы еще на кофейной гуще погадала, из моего выпуска еще никто не произведен. Когда я поздравлял Великого князя с днем его тезоименитства, он мне сказал:

- А Вы еще не адмирал?

- Ну а ты что ответил? – оживилась генеральша.

- Ну что же, я сказал: « Жду приказа Вашего Высочества». И на балу морского корпуса он был со мной весьма любезен. Что же? Ценз у меня выполнен. Был и на постройке в Америке, и корабль оттуда привел, и к камням не прикасался. Впрочем, это, кажется, во вред. Я как-то смотрел список контр-адмиралов, и что же? Около двадцати процентов из них оказались любителями скал и морей и поцелуев носом в борт чужого корабля. Вот Линдеман

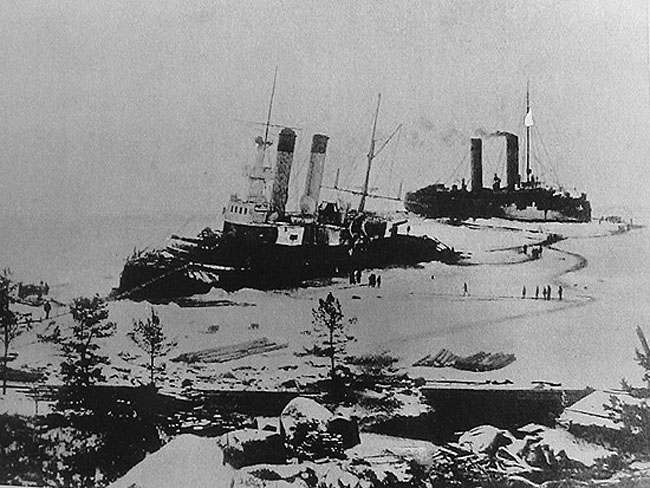

вкатил на Гогланд на

надо же ухитриться, и что же? Через год, как ни в чем не бывало, контр-адмирал.

Впрочем, у нас адмиралов хоть отбавляй. Больше, чем отрядов, эскадр и всяких судовых соединений. Недаром же один американский писатель в каком-то рассказе говорит:

- Их имена также трудно запомнить, как фамилии русских адмиралов.

И вообще вся организационная служба у нас неправильная. В английском флоте, если офицер личность заурядная и талантами не блещет, он дальше старшего офицера не пойдет. Адмиралтейство корабля ему не даст, а уволит в отставку, но зато с хорошей пенсией.

- Но ведь ты же Георгиевский кавалер!

- А, милая, за Георгия я был произведен вне очереди в капитаны второго ранга. Могут, конечно, произвести по

- Что это за допотопный манифест?

- А вот какой! Когда Екатерина Вторая вступила на престол и объявила награды, она пожелала произвести в контр-адмиралы содействующих ей лиц из капитанов флота, который вообще был привержен Петру Третьему. Но эти командиры были молоды по чину, и вот они были все же произведены, но с оговоркой, что старшинство в чине им дается в сравнении со сверстниками, то есть с того момента, когда будет произведен первый из их товарищей по выпуску. Вот и теперь производят так, т. е. без старшинства в чине.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru