Поплавок. Окончание.На Петровской набережной в очередной раз собирался парадный полк. До команды на построение он представлял собою нечто похожее на хаотическую толпу. Нахимовцы бродили, самостоятельно разбираясь по шеренгам, разговаривали, смеялись, кто-то из питонов в середине толпы тайком, в рукав, покуривал, с опаской поглядывая на офицеров.

- Вызвал, значит, главком к себе начальников всех систем, и начальника нашей питонии в том числе, и спрашивает у каждого: “Сколько времени вам надо, чтобы превратить ваше училище в бардак?” Ну, начальник Фрунзе думал-думал, думал-думал и отвечает: год. Начальник Дзержинки тоже прикинул и говорит: месяц, товарищ главнокомандующий. А наш адмирал не думая: пять минут. Горшков удивился, спрашивает, почему, мол. А наш и отвечает: “Так ведь мне, товарищ адмирал флота, только вывеску поменять!”

Одобрительный общий смех, гордость за своё уникальное, единственное в своём роде военно-морское училище явились реакцией на эту, в общем, расхожую, байку.

- Ты вот как ранты обрезал – сразу горячим расплавленным гуталинчиком по срезу пройди. Держаться будет...

- Я сегодня по военному переводу опять два балла огрёб. И, главное, объясняю Феде-с-Наганом, на чистом английском: “Comrade Major! I was on duty yesterday!” Ноль эмоций! “I am а participant, говорю, of a parade regiment!” Ни в какую! “Shame on you Nakhimovite Bakhusov! – отвечает. – Your mark is two!” Все, мол, на дежурстве, все в парадном полку. Опять в выходные Исус с увольнениями прокатит.

В те годы Нахимовское училище готовило не просто будущих морских курсантов и, впоследствии, офицеров, но курсантов и офицеров с дипломами военных переводчиков.

Преподаватели английского языка ЛНВМУ 1960-1970-е гг.

- Мне вчера биологичка комплимент сделала. У вас, говорит, нахимовец, как у лягушки, вместо мозгов – боковая линия...

- Есть сведения, в среду, пятнадцатого дневным сидячим в Москву уезжаем. Шайба в канцелярию заходил, слышал, как Исус с Мормоном про пятнадцатое говорили.

Исус – командир пятой роты, а Мормоном в училище называли замшелого лейтенанта с подозрительными, от предшествующих звёздочек, дырками на погонах, офицера-воспитателя, который о себе любил рассказывать так: “Кто хоть раз упал с рубки подводной лодки – тот либо насмерть, либо на всю оставшуюся жизнь идиот. Вот я, например, падал оттуда дважды”.

- Ещё сто раз отменят!

- А я, ребята, наверное, скоро чокнусь. Прошлой ночью проснулся от того, что по-английски говорю. Крафт доконал. Или это, может быть, побочный эффект? На почве кино?..

Случалось, в актовом зале демонстрировался английский или американский недублированный фильм. Бывали и хорошие, интересные, как “Япония в войнах”. Но иногда запускали и отечественные, вроде “Поднятой целины”, где Макар Нагульнов, реализовав мечту, изъяснялся на добротном английском, как, впрочем, и дед Щукарь, разбитная Лушка и вообще все колхозники тихого Дона. Такие просмотры были обязательными: они считались внеаудиторными занятиями по языку.

- Да нет! Ты путаешь. Это у преподавателя танцев фамилия Шиллинг, а у физкультурника – Копейкин!

- Боковая линия – у рыб!

- Когда, когда?.. Пятнадцатого?

- Не понял чего-то насчёт рыб. Это что – намёк?

Действительно, тут лучше уж быть лягушкой, чем карасём.

- Объявят...

- А помнишь, как в прошлом году весной?.. Тоже объявили, на вещмешках уже сидели. И никуда в итоге не поехали – отменили парад! И вообще с тех пор первомайские парады прекратились...

- Нет. Просто научный факт. Из ихтиологии.

- А в Москве-е-е, ребята, жизнь... Малина! Блинчики с вареньем каждый день, печенье, шоколад “Алёнушка”, молоко... Так бы и жил там всю дорогу!

- По парадному расчёту!..

- Опя-я-ть...

- Выше нога – больше страху у врага!

- Становись!!!.. Бегом! Не тянуться! Быстрей! Двое последних – в патруль! Командирам батальонов... доложить наличие...

Ежегодно первого октября военно-морской флот, за исключением экипажей кораблей, плавающих южнее сороковой параллели, переходил на ношение головных уборов с чёрным верхом. И как заведено, переход на новую форму одежды являлся основанием для строевого смотра. Так и сейчас: среди шеренг появился майор, осматривавший внешний вид участников парадного полка. Его сопровождал мичман, вооружённый рейкой с нанесёнными рисками для измерения длины шинелей.

У направляющего Савельева чёрная суконная бескозырка имела аккуратные маленькие поля; звёздочка на ней была не просто старого, а старинного, времён гражданской войны и империалистической интервенции образца – чуть ли не с плугом. Но венцом всего была ленточка. Как и положено чистопробным питонам, его лента была рижская, то есть вытисненная на ней надпись “НАХИМОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ” была исполнена особым шрифтом, с фасонным завитком буквы “С”. По слухам, такие ленты в послевоенные годы носили рижские питоны. Но у Савельева лента была не просто рижская, а рижская-высший шик: позолота букв от времени или осыпалась, или вытерлась, или выносилась так, что самой надписи не было видно, её можно было лишь угадать по контуру букв. Горящие же дешёвой позолотой ленточки уготовано было носить карасям, поэтому некоторые нахимовцы делали попытки состарить надпись на ленте искусственно, проглаживая ленточку утюгом через влажную тряпку, но это не давало желаемого эффекта – того, который даёт само время. Шинель у Савельева была, конечно, укорочена, если не на пару ремней, то на один – точно. Здесь имелось в виду вот что: к полам расстеленной на столе или на полу шинели прикладывался кожаный поясной ремень, по нему мелом проводилась черта и полы аккурат на ширину ремня ножницами обрезались, поскольку ходить в длинных шинелях (“как у Феликса Эдмундовича”) считалось у нахимовцев тоном дурным. Три красные суконные курсовки располагались у Савельева в строгом соответствии с питонской модой – в самом верху левого рукава шинели, почти что впритирку к погону, хотя по правилам их полагалось пришивать в области локтевого сгиба (любопытный факт – среди курсантов высших училищ шиком считалось, напротив, размещать золотистые курсовые шевроны как можно ниже на рукаве). Брюки у Савы были расклёшены, но не расхлюписто, как у революционных матросов, а слегка, в меру, что достигалось не вшиванием, как в былые годы, клиньев (при этом в передний носочек брюк часто вделывалась свинчатка, чтоб при ходьбе клёш полоскался, обматываясь вокруг ноги), а растягиванием предварительно намоченных суконных брюк на специальных трапециевидных фанерных шаблонах, именуемых “торпедами”. Иногда, на скорую руку, в качестве такой “торпеды” использовалось донышко обычного канцелярского стула. Погоны на савельевской шинели тоже были старого образца, с широким шерстяным белым кантом и нахимовским вензелем, выпукло и красиво вышитым золотистой нитью, в отличие от погон нового типа, исполняемых в дешёвой жёлтой пластмассе. Носимый поверх шинели, ремень у Савельева затянут туго не был, но и не висел; бляха не видела щётки, наверное, в течение лет – так, что уже покрылась прочным коричневатым окислом, вроде благородной патины. Тем не менее, сама фигура правофлангового выглядела очень гармонично, очень ладно; он весь: от элегантной маленькой бескозырки с чёрной рижской лентой до хромовых ботинок с обрезанными рантами был плоть от плоти питонии, плоть от плоти флота, словно и родился так – во всём чёрном, суконном. Несмотря на то, что военная форма Савельева в сущности представляла собою одно сплошное нарушение правил и, согласно канонам, должна была считаться “испорченной”, проверяющий офицер бравого направляющего даже не осматривал. Напротив: в своей восьмой шеренге сам Савельев фактически являлся таким проверяющим, он шёл вдоль фронта вслед за строевым майором и самолично делал надлежащие с его точки зрения замечания.

- Протопопов! – он произнёс фамилию хрипловатым прокуренным голосом. От Савельева вообще исходил сильный запах табака.

- Я! Нахимовец Протопопов, – отозвался тот и, помедлив, добавил инициалы: – Аз. Веди...

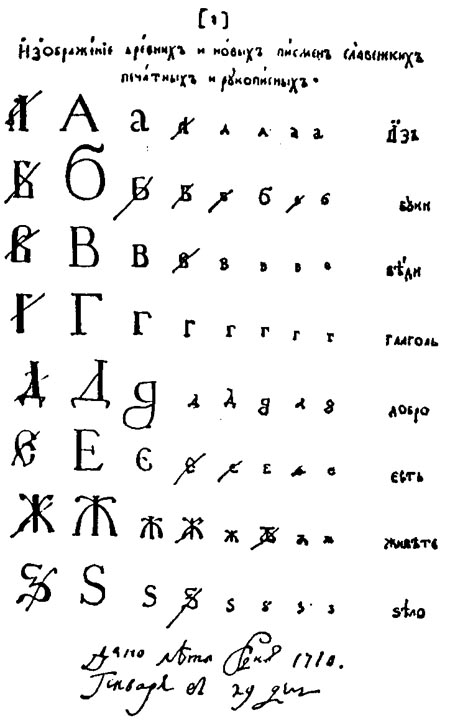

Об этом знают немногие, но Военно-морской флот остался в России единственным государственным институтом, где, невзирая на отмену исторического правописания, официально, на законных, определяемых уставами и руководствами, правах до сих пор сохранился и используется старый русский алфавит. Не изучается, как, скажем, на филологических факультетах или в Пушкинском доме изучается некая отжившая языковая древность, а именно используется, остаётся инструментом, хоть и специфического, но всё же живого общения живых людей. “Исполняю буки - буки!” – положено, например, звучать на флоте одной из команд, подаваемых по каналам радиосвязи. Веди, рцы, слово, глаголь – так, в частности, и по сей день именуются буквы и флажного семафора, и сигнальные флаги, и знаки морзянки, в повседневной гражданской жизни давно ставшие безликими “Вэ”, “Эр” или “Эс”. На таком новоязе и милая с детства русская Азбука должна именоваться каким-нибудь безликим “АБом”. Не все буквы кириллицы, конечно, сохранились и во флотском алфавите. Исчезли фита, ижица, ять – но основа-то осталась! Сохранилась, например еры (ы), а вот ерь и еръ стали соответственно мягким (ь) и твёрдым (ъ) знаками. Не буквами даже, а знаками! Исчезла напрочь буква хер, очевидно, как непристойная, она и в морском варианте стала “Ха”. Но знак дежурной службы на флоте – всё-таки не солдатская красная повязка с надписью для дураков, а синяя с белой полосой благородная “рцы”, аналог флага, а знак вахты хоть и красного цвета, но тоже с белой полоской: “како”. А потому для военного моряка такие выражения, как “стать покоем” (с загибом флангов в виде буквы “Пэ”) или “стать фертом” (то есть, как “Эф”, руки в боки) понятны и без разъяснений.

Повязка "рцы", флотский нарукавный знак дежурного.

- ... Аз. Веди...

- Сними прибор, аз - веди!

У Протопопова внутри похолодело. Однозначность поданной команды не оставляла и малейших сомнений. Он стащил с головы свою новую, только что выданную бескозырку. "Будут пиявить!” – промелькнуло в голове. “За что?!!”

- Что это у тебя, Протопопов, – молвил Сава, с выражением брезгливости взяв в руки «прибор» Протопопова, – на башке за порнографический такой аэродром? Бесочка должна быть маленькая, смотри, вот как моя. Значит, вот здесь, и вот здесь, – показывал Савельев, вывернув бескозырку Протопопова наизнанку, – надрезаешь... В этом месте у тебя замок пружины, вот он, пощупай. Чувствуешь? Во. Значит, распорол здесь и здесь, замок расстегнул, через противоположное отверстие кусочек пружины чуть вытащил, ровно столько, чтобы зацепить его за крючок – ну, хоть за тот, что на верхней койке... Зацепил – и с силой потянул на себя. Вся твоя вшитая пружина из бески вылезет. Понятно?

- Да.

- После этого намачиваешь беску как следует под краном, только хорошенько, так – чтоб насквозь, и на ночь аккуратно кладёшь на батарею. Она за ночь у тебя высохнет и сядет. После этого укорачиваешь пружину, сколько нужно, и вставляешь внутрь, как у меня… Вот, смотри. И будет у тебя нормальная питонская бесочка. А этого Домодедова чтоб уже завтра я у тебя не видел. Ты меня понял? – с некоторой угрозой в голосе спросил он и первый раз за беседу поднял на Протопопова просветлённый водянистый взор.

- Так точно.

- Ста-но-вись!!!

- Сава, Сава! Команда была!

- Команда? Вот и выполняй. Это для вас команда, не для меня.

Начинались очередные строевые тренировки. Ответ на приветствие и громкое протяжное “ура!” в тот день получались как никогда слабо – батальоны разнобоили между собой.

- Ни в какие ворота! – возмущался ефремовский мегафон. – Как с вами такими в Москву ехать? Позориться? Что случилось?.. Голос потеряли?.. – недоуменная пауза. – Яиц давно не глотали?.. Всё! Вольно! Командирам батальонов и шеренг произвести разбор замечаний. С мест не сходить.

- По поводу голоса... – Савельев вновь обходил свою шеренгу. – Пару лет назад к нам приезжала выступать ... – он назвал фамилию известной эстрадной певицы. – Её с “Авроры”, наверное, неделю не могли вынуть. Весь краснознамённый экипаж через неё раза по три прошёл. На крейсере трубы шатались и дым валил, как в дни октябрьской революции. Разве что на историческом шестидюймовом орудии её не драли, а так – везде... Не знаю, как уж она там пела, не слыхал, но вот орала она при этом так, что нам в спальном корпусе, на Пеньковой, слышно было. Спать не давала.

Настала очередь зачётного прохождения шеренг.

- Шестая... головы опущены... Выше, выше подбородки!.. Ногу! На всю ступню!!! Пока зачёт, шестая... Седьмая... левый фланг завалился. И носочек!!! Носочек тянуть! Повторить! Восьмая... Восьмая!!! У вас вообще поплавок в середине! Два балла, восьмая! Поплавок – десятый...

“Всё! Каюк!” – в душе Протопопова вновь всё опустилось, он как раз был в этой самой середине, именно он был десятым. Десятым справа.

- ...десятый слева. Восьмая, повтор!

Ф-ф-ф-фу-у-у... Пронесло!

А десятым слева был сосед Протопопова нахимовец-второкурсник, тот самый Киля, всегда старавшийся угодить Савельеву. Но угождай - не угождай, а быть “поплавком” в парадном расчёте – криминал тяжкий. Поплавок – это тот, кто вообще идёт не в ногу. У человека, марширующего не в такт, голова, точнее фуражка, на фоне остальных словно подпрыгивает, действительно напоминая поплавок при поклёвке.

Вдоль поребрика газона восьмая шеренга понуро шла в колонну по одному, в затылок, заходя на исходную позицию для повторного прохождения. Савельев стоял на месте, терпеливо дожидаясь приближения того, из-за кого вверенная ему шеренга была так опозорена. Рядом с Савой стоял питон-трёхлетчик, носивший устрашающую лаконичную кличку “Топор”; в ранжире восьмой шеренги он состоял вторым, слева от направляющего, и выполнял обязанности оруженосца, то есть, те обязанности, которые исполнял думный дворянин Бельский-Малюта при московском царе Иване.

- Иди-ка сюда, – негромким ласковым голосом окликнул Савельев поплавка.

Виновато улыбаясь, Киля вышел из строя.

- Ты что, сука, лыбишься? – взбешённо произнёс Савельев. – Я тебя, падло, задрочу вусмерть... Загоню в обоз... – разъярённо продолжал он. – Ты у меня в Москве в одиночку весь аэродром языком вылижешь...

- Да что ты, Сава... Да я ...

- Н-н-на!!! – не выказав желания выслушивать жалкие Килины оправдания, Топор с короткого размаха не кулаком, а всего лишь основанием ладони нанёс ему резкий толчок в область лба.

Киля кулём повалился на асфальт, его бескозырка, слетев с головы, покатилась в дальнюю лужу.

- Догоняй шеренгу, гондон! Бегом!!! И ещё раз только попробуй... Слышь, штопанный?.. Убью! – посулил Топор.

Поднявшийся с панели виновник событий, на ходу отряхивая от воды и грязи подобранную бескозырку и страшно довольный, что столь легко замолил грех, поспешил вновь занять место в строю.

- Р-р-раз! Р-р-раз! Р-р-раз, два, три! Правое плечо вперёд... марш!.. На месте!.. Восьмая, нале - во!.. Прямо!!!

Простор голубой.Завершающее прохождение парадного полка в один из последних перед отъездом в Москву дней сопровождалось оркестром, неизменно исполнявшим в таких случаях “Марш нахимовцев”. Под это музыкальное сопровождение уже много лет питонский полк маршировал и на Красной площади. Но сначала шли все обычные, предварявшиеторжественное прохождение, команды.

- Пара-а-ад... Смир-рно!.. К торжественному маршу!

Послышались шаги выходящих из строя знамённой и командных групп.

- Во втором батальоне! Товарищи офицеры, поворот направо надо делать одновременно, – увещевательно прохрипел мегафон и продолжил: – По-ба-тальон-но... На одного линейного дистанции... Первый батальон прямо... Остальные напра... - во!

Вопреки команде, правый поворот совершил не только один лишь второй батальон («остальной»), но весь полк, ибо данная команда касалась того «первого батальона», который на Красной площади будет стоять спиной к Историческому музею, именно мальчиков-барабанчиков, как иногда называли воспитанников военно-музыкального училища, выстроенных по обратному ранжиру: направляющий первой шеренги – самый карапуз, левофланговый последней – самый дылда.

- На пле-чо!

В воздухе мелькнули палаши ассистентов знаменосца, мичман Буденков поднял зачехлённый флаг и вставил его в кожаный стакан перевязи.

- Равнение направо... Шагом... марш!!!

Под барабанное сопровождение полк совершил захождение вдоль Петровской набережной к самому её началу, почти к “Авроре”. Первый батальон вышел на исходную позицию, дружно, по команде совершил поворот налево. Перед ним открывалась прямая широкая перспектива набережной. Слева – широкий голубой простор Невы.

На месте, под барабан. Левой, левой! Под большой барабан! Левой!

- Прямо!!! – резко прозвучала команда.

Пошёл, пошёл первый батальон.

И тут грянул оркестр:

Солнышко светит ясное!

Здравствуй, страна прекрасная!

Юные нахимовцы тебе шлют привет!

Красивый морской марш, написанный Соловьёвым-Седым ещё в годы культа, давно уже не исполнялся, как некогда, со словами. Наподобие гимна всей страны, он оставался лишь музыкальным оркестровым сопровождением, но у многих, шедших в парадном расчёте, забытые слова воскресали в памяти словно из небытия, гармонично ложась на столь знакомую, ставшую почти родной, музыкальную основу.

“Питонский марш” – любовно называли его нахимовцы:

В мире нет другой Родины такой,

Пусть нас озаряет, словно утренний свет,

Знамя твоих побед!

- Счёт! – выкрикнул командир первого батальона, одновременно с командой взмахнув рукой.

Прокричать целому батальону полагающуюся в таких случаях команду “Смирно! Равнение направо!” было бы совершенно невозможно: из-за грохота оркестра, из-за ударов о мостовую обутых в гады четырёх сотен ног. Поэтому по подаваемому командиром сигналу (голосом и отмашкой) выкрикивался счёт, таким способом батальон командовал сам себе. Выходило это так:

- Счёт!!!

- Р-р-р-раз, два-а, три-и!!! – в такт марша пронзительными, чтоб слышал весь остальной батальон, голосами выкликали предварительную команду два-три человека из первых шеренг.

Простор голубой! Земля за кормой!

Гордо реет над нами

Флаг Отчизны родной.

- Раз!!! Два-а - раз!!! – дружно подхватывал уже весь батальон, по завершающему счёту “раз!” прижимая руки и выполняя равнение направо; офицеры командной группы прикладывали руки к фуражкам.

Всё как на площади, всё как в столице.

Вперёд мы идём и с пути не свернём!

Потому что мы Сталина имя

В сердцах своих несём!

В это время тронулся с места и второй батальон. Настал его черёд.

- А-ррраз, и два, и три-и-и??? – с вопросительными, несколько хулиганскими интонациями прозвучала предварительная команда. Так во втором батальоне кричал матёрый питон Серёга Сиголаев, более известный как “Рыжий Сиг”. Этот румяный во все щёки нахимовец был одним из немногих в питонии, кто владел тонким мастерством вот так истошно кричать, хоть и на всю Красную площадь, а, если бы потребовалось, то и на всю площадь Святого Петра или, скажем, Трафальгарскую.

Наши победы славные

Помнят враги коварные.

Имени Нахимова всегда мы верны...

- Раз!!! Два-а - раз! – утвердительно репетовал второй батальон.

Шла в парадном строю питония, держа равнение и высоко вздёрнув подбородки.

Эффектно, надо сказать, шла. Во всех красоте и блеске.

Накатано годами. Школа...

- Не зря всё-таки министр обороны из года в год отмечает нахимовцев в числе лучших по воинской дисциплине и по уровню строевой подготовленности к параду, – удовлетворённо заметил Ефремов по окончании прохождения. – Равнение в шеренгах более или менее. Значит, можем, когда захотим? Здесь у нас ещё одно занятие. Надо улучшить равнение в диагоналях. С Мавзолея, когда полк ещё только приближается, именно диагональ хорошо просматривается. И пора в столицу, товарищи нахимовцы. В Москву. Там ещё шлифовать предстоит.

- Аркашка! Аркашка! Кинь хлебца! – кричали, смеясь, нахимовцы, входя с набережной в училищный двор, где грузчик Аркашка, худощавый дядька лет пятидесяти, выгружал из автофургона деревянные лотки со свежим хлебом. И хватали, мальчишки, похищали с лотков горячий хлеб, разламывали на куски и с удовольствием лакомились. Аркашка только бурчал недовольно.

В те же самые минуты, когда парадные роты втягивались в училищные ворота, по сходням “Авроры” сошла группа матросов кадровой команды. По случаю предстоящей бани они несли из крейсерской прачечной тюки со свежевыстиранным бельём. Последним, согнувшись под тяжестью самого большого мешка, тащился нескладный полный матрос. Это был несостоявшийся аспирант и неудачливый преподаватель физики Михаил Петрович. Перейдя проезжую часть, матросы с грузом, нарочито громко разговаривая и матерясь, неспешно поплелись в сторону Пеньковой, в сторону спального корпуса.

А училище тем временем готовилось к отъезду в Москву.

Что ж, не впервой. В Москву – так в Москву!

Пресня да Ходынка.Путешествие из Ленинграда в Москву осуществлялось в сидячем вагоне скорого поезда.

В вагонах проходило оживлённое обсуждение ближайших перспектив.

- Жизнь в Москве, ребята – сплошная лафа. Хорошо, если, как и в прошлом году, в тюрьме поселят. Там лучше кормёжка. И помещения нормальные. И, главное, никому до нас дела нет, от начальства далеко, в город каждый день.

- Ну да! Ты не был на Соколе, в полуэкипаже. Кормёжка не хуже.

- Ты в своём полуэкипаже, наверное, в палатках не жил. В ноябре. А мы как-то раз приехали... Двадцатое октября. Снегу по уши. Вот тебе и песня о Соколе!

Поезд шёл на юго-восток.

За день до отъезда в актовом зале Нахимовского училища состоялось заключительное собрание парадного полка. Актовый зал представлял собою красивое просторное помещение, с хорами, где теперь находилась кинобудка. Стены зала от пола и до высоты, примерно, полутора метров были облицованы бело-синими, в петровском стиле, изразцами с изображениями морских видов, парусных кораблей, мельниц и прочих голландских пейзажей.

Военный парад на Красной площади Москвы – мероприятие не только военного, строевого характера. Это не просто: отмаршировали полки под дудку – и по казармам. Нет. Парад – акт, прежде всего политический, это, согласно официальной версии, своего рода клятва в преданности Вооружённых Сил партии и правительству. Это главный смотр, устраиваемый войскам стоящими на трибуне Мавзолея руководителями государства, это проверка строевой выучки и боевой готовности воинов, их ежегодный отчёт перед народом. Но парад – это также и крупное событие международного масштаба, показ миру боевого могущества армии и флота, демонстрация новых образцов вооружения и техники.

Поэтому последний перед отъездом в столицу инструктаж участников парада проводил не начальник Нахимовского училища и не его строевой заместитель, а начальник политического отдела, коим в течение многих уже лет являлся немолодой одутловатый капитан первого ранга Артём Артёмович Стенин.

Стенин А.А.

Он тоже собирался на парад, готовился пройти по историческому булыжнику в составе командной группы, но, в отличие от прочих офицеров, в общих тренировках полка участия не принимал.

- Товарищи нахимовцы! Значит, мы, это самое, – начал он, – уезжаем в Москву завтра шестнадцатичасовым поездом и будем на Ленинградском вокзале уже к ночи. От училища до Московского вокзала следуем организованно, пешим порядком с оркестром через весь город, вещмешки доставим на вокзал грузовым автотранспортом. Форма одежды номер четыре, в шинелях.

В последнем слове нормальный человек, конечно, поставил бы ударение на букве “е”, нормальный военный человек – безусловно, надавил бы на последний слог, на “лях”. Но Стенин не относился ни к той, ни к другой категории, он был нормальным политическим руководителем, а потому он постарался поднажать на первое “ши”.

И это ему удалось.

Но искушённая аудитория поняла бы его в любом случае, куда бы ударение он ни поставил, хоть на “н”:

- Понятно... Форма “гвоздь”, – послышалось в рядах.

Тем более что сам по себе этот факт не являлся каким-то откровением, не представлял собой чего-то нового: в форме “шинель - бескозырка”, в просторечии именуемой моряками “гвоздём”, предстояло идти и на самом параде, об этом все были прекрасно осведомлены.

- И чтоб мне тут по станциям и платформам на остановках не бегали. Об этом я хочу особо подчеркнуть! А то в прошлом году выхожу в Калинине, а навстречу мне уже бегут двое, из буфета, пивочко вишь-ли в руках несут. И ещё выражаются при этом нецензурным, понимаете ли, матом.

- А кто это был, Артём Артёмыч? Кто?

- Да знаете, знаете вы их отлично... Были здесь два таких брата-акробата, ходили всё, дурачками прикидывались. Терещенко и Овидиев, со второй роты.

- О-о-о... – вздохом отозвался зал. Речь шла о легендарных в питонии людях, нахимовцах последнего выпуска. – Теря!.. Овидий!.. – уважительно звучали их имена-клички.

Терещенко и Овидиев были действительно выдающимися питонами, но ровно в такой же мере они являлись и выдающимися разгильдяями. Овидиев, например, любил носить незашнурованным правый гад и систематически совершенствовал свои способности в искусстве коротким взмахом ноги посылать ботинок в стену, норовя при этом попасть в электрический выключатель. Старания не пропали даром: многие выключатели в училище были им расколочены. При подходящем же случае гад мог отправиться в полет, будучи нацеленным и в стриженую голову карася. Голова – не выключатель, она значительно крупнее, и потому в подобных случаях эффективность метания была гораздо выше. В том же примерно духе проявлял себя и нахимовец Терещенко.

- Теря, я слышал, сейчас во Фрунзе, – продолжалось обсуждение шёпотом. – А Овидия вроде как во Владивосток сослали...

- ... и мы с вами седьмого ноября, в пятьдесят вторую годовщину Великого Октября, должны оправдать высокое доверие партии, советского правительства и всего нашего народа, должны только на отлично пройти торжественным маршем по Красной площади! – такими словами седовласый Стенин завершил выступление.

На парад училище отправлялось почти в полном составе, для поддержания порядка и несения дежурств в Ленинграде оставалось менее ста воспитанников. В Москву ехал командный состав, строевые, многие хозяйственные начальники, ехали врачи из санчасти, ехали баталеры-мичмана с комплектами парадной формы. Уезжало в столицу и большинство преподавателей, как офицеров, так и гражданских: учебный процесс не должен прерываться ни на день, даже на выезде.

От редакции. Перенесемся в будущее, то есть в сегодняшний день.

От редакции. Перенесемся в будущее, то есть в сегодняшний день.

Терещенко Владимир Макарович.  Сделано нахимовцами. Грабарь В.К.

Сделано нахимовцами. Грабарь В.К."Из выпуска 1969 года известны адмиралы В.Л. Хмыров – второй Герой России, и А. Поляков. Командиры кораблей: Н.Н. Аврамов, В. Богданов, А.П. Борисов, А.Г. Борисов, Буняк, Е. Ковалев, В. Мягков, А. Поляков, А. Пустов, О. Русак, А. Соленков, Л.Н. Скоченко, В. Терещенко."

"Аналогов этой операции не было несколько десятилетий

Офицеры, уволенные из Вооруженных Сил, практически всегда встают перед выбором: жить на пенсию или найти себе применение на гражданском поприще. Подавляющее большинство выбирают второй путь. Ведь и возраст еще трудоспособный, сил, энергии достаточно, знания, опыт, организаторские способности в наличии, да и на одну пенсию прожить непросто. Один из тех, кто сумел в сложных рыночных условиях начать новое дело и обеспечить работой десятки человек - Владимир Терещенко, капитан второго ранга запаса, в недавнем прошлом старший водолазный специалист управления аварийно-спасательных работ Северного флота, руководивший водолазными работами при подъеме АПРК «Курск». Он создал компанию ООО «Гидротехсервис». В короткие сроки она сумела вписаться в рынок судоподъемных и гидротехнических работ.

В ночь с 30 на 31 марта этого года на акватории поселка Белокаменка была завершена операция, аналогов которой в Кольском заливе не было несколько десятилетий, да и в России за последние полтора десятка лет ничего подобного не производилось. На поверхность был поднят ВПК «Удалой», корабль водоизмещением 6850 тонн, длиной 163,5 метра, шириной 19 и высотой по борту 12,2 метра. БПК «Удалой» строили на заводе «Янтарь» в Калининграде. 24 января 1981 года он вошел в состав Северного флота. Семь лет боевой службы, потом два года на капитальном ремонте, и в январе 90-го корабль вновь вернулся в Североморск. Казалось бы, служить и служить России дальше. Но в 1997 году было принято решение о его выводе из состава Северного флота, после чего «Удалой» долгое время находился в отстое. В конце-концов некогда мощный боевой корабль доставили на акваторию судоразделочного предприятия на берегу Кольского залива у поселка Белокаменка. С него были срезаны надстройки из алюминиево-магниевого сплава, настил и борта бака до главной палубы, палубные механизмы и устройства, газовые турбины, гребные винты из бронзы. То есть все ценное, что представляло интерес для предпринимателей-металлистов. От корабля осталось «блюдце». А когда все, что без особых трудностей и затрат было срезано и продано, «Удалой» «вдруг внезапно затонул».

В ноябре 2002 года он пополнил состав «утопленного» в Кольском заливе и ржавеющего на берегу в полузатопленном состоянии «флота». Этот «флот» сегодня, по приблизительным оценкам, насчитывает более 120 бывших боевых кораблей и гражданских судов...

Государство выделило энную сумму на подъем БПК «Удалой», а решить эту непростую и весьма затратную задачу взялась компания ООО «Гидротехсервис». Реальные затраты «Гидротехсервиса» на этот судоподъем в полтора раза превысили сумму выделенных бюджетных средств. На вопрос, а зачем было нужно идти на такие затраты, себе в убыток, генеральный директор компании Владимир Терещенко ответил: «Это было делом чести. Мы хотели доказать и себе, и своим партнерам, что нам по силам выполнение таких работ, что мы имеем и специалистов, и техническое оснащение для судоподъема такого масштаба». Что ж, они смогли это доказать..."

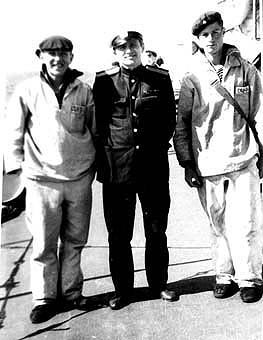

Савельев Витя, старшина роты Белов Геннадий Сергеевич, Сиголаев Сергей. 1969 г. Крейсер "Киров".

Колодяжный В.А.Поезд мчался по направлению к Москве.Среди прочих педагогов отправлялся в Москву и преподаватель военного перевода майор Кравченко, знаменитый в училище Федя-с-Наганом, также известный как Крафт и Comrade Major.

Когда

дежурил по училищу, он имел обыкновение, лишь войдя в класс и ещё не заняв место на кафедре, извлечь из кобуры пистолет и выложить его перед собою на стол – для пущего устрашения.

- Сейчас будете сдавать допрос военнопленного, – так, бывало, начинал он очередной урок. – И хоть в роли военнопленного в данном случае буду я, но для приближения обстановки к боевой обещаю: тот, кто плохо будет справляться, вместо двойки получит пулю.

Это, конечно, была военная шутка, но и её нужно было постараться понять, потому что на уроках Кравченко со своими подопечными по-русски не общался. Даже дежуря по училищу, команды внутреннего распорядка – “Нахимовцам завтракать!”, “Нахимовцам чай пить!” и прочие – он подавал по трансляции только на английском. Собственно, майор Кравченко потому и получил свои прозвища: Федя-с-Наганом – от привычки склонять к знаниям силой оружия; а Крафт – не только по созвучию с фамилией, но и от английских слов “самолёт” (aircraft) или “авианосец” (aircraft carrier), особенно с учётом того, что Кравченко носил погоны морского лётчика. Ну, а Comrade Major – это и вовсе не прозвище, а обычное именование по воинскому званию, но только опять же таки на английском. Вообще складывалось впечатление, что другими языками майор владел несколько лучше, чем русским, где у него прорезался сильный малороссийский выговор.

Итак, поезд шёл на юго-восток. Миновали Бологое, Лихославль, Калинин.

Скоро уже и Москва, ребята.

Вместе с полком направлялся, конечно, в столицу и так называемый обоз, то есть, рота парадного резерва, также отранжированная и обученная, откуда в случае необходимости могли взять кого-нибудь взамен выбывшего по какой-либо причине участника основного расчёта. Резерв тоже готовился в строевом отношении, однако в Москве его участникам по большей части предстояло нести дежурную службу и трудиться по хозяйству.

Как и обещал начальник политотдела, поезд прибыл в Москву ближе к ночи. На Ленинградском вокзале нахимовцев ждали автобусы ПАЗики из расчёта: автобус на учебный класс.

- На Пресню везут, – вглядываясь сквозь автобусное стекло в тёмноту московских улиц, определили опытные питоны.

Мелькнула горящая неоновым огнём надпись: “Ресторан “Орёл”.

После Хорошевского шоссе пошли какие-то пустыри, свалки, заборы, железнодорожные переезды. В ночной темноте автобусы подъехали и остановились у группы одно-двухэтажных силикатного кирпича строений.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru