В сборнике "Рижское Нахимовское военно-морское училище. Сборник материалов о встрече выпускников по случаю 60-летия основания училища. 3 декабря 2005 г. Составители: Г.Г. Лойкканен, М.Д. Агронский. СПб.: "НПП "Система", 2006. указаны последние звание и должность: "контр-адмирал Мальков Борис Михайлович - оперативный дежурный ГШ ВМФ".

Описание одного из эпизодов боевой службы капитана 3 ранга Малькова Б.М. приводит Г.В.Таргонин в своей статье В боевом ядре флота", опубликованной специальном выпуске альманаха "Тайфун" - "Десятая дивизия подводных лодок Тихоокеанского флота. Люди, события, корабли". - Санкт-Петербург, 2005.

"... Кроме позиции ожидания и маршрута перехода я нанес на карту разведобстановку. в основном обозначив базирование сил 7-го флота США по данным на последнюю декаду февраля 1967 г. Написал "легенду", изложив цель похода, методы соблюдения скрытности, характер маневрирования на позиции и приемы уклонения от обнаружения силами ПЛО. В левом верхнем углу заготовил утверждающую резолюцию комдива, а в правом нижнем поставил свою подпись и с этим художественным произведением отправился к командиру дивизии. Владимир Яковлевич особого восторга по поводу моих стараний не выказал, но подпись свою поставил, добавив:

— 28 февраля с утра встанете у 1-го пирса под погрузку оружия и начнете ввод ГЭУ. До этого все необходимое должно быть погружено и экипаж переселен на лодку. С началом погрузки связь с берегом прекращается.

За оставшуюся неделю погрузили все запасы. Сложенные на пирсе груды ящиков, коробок и мешков с продовольствием и штабель патронов регенерации В-64 впечатляли своими размерами.

График подготовки к походу выполнили без сбоев. Приписанный к нам помощник командира капитан 3 ранга Борис Михайлович Мальков снял экипаж с довольствия на береговой базе, и 28 февраля с утра мы переселились на лодку. Казарменные помещения экипажа были закрыты, опечатаны и сданы под охрану береговой базы.

Можно сказать, что подготовка к нашему первому походу прошла хотя и в высоком темпе, но ритмично и организованно.

После завтрака на лодке начали ввод ГЭУ и приступили к подготовке ракетных контейнеров к погрузке.

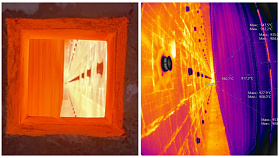

Ракеты П-5Д подавались в ядерном снаряжении, а эти работы проводились тогда только в темное время суток. Как я понимаю, делалось это в интересах сохранения тайны, но о какой секретности можно было вести речь, если весь процесс — от доставки ракет на пирс до их загрузки в контейнеры — проводился при ярком свете многочисленных прожекторов, привлекавших внимание непосвященных к этому необычному и яркому зрелищу.

В лучах прожекторов на кране висит серебристая ракета — реактивный истребитель-моноплан с небольшим стреловидным крылом, консоли которого подняты вверх, а киль смотрит вниз. На лодке поднята первая- пара контейнеров, у одного из них открыты крышки; к носовому срезу контейнера пристыкована ажурная ферма — ложемент, на который должна лечь ракета. В общем, картина просто фантастическая.

На лодке объявлена повышенная готовность, соответствующая расписанию по погрузке ракет. Погрузка каждой ракеты завершается соединением кабельных разъемов и проверкой прохождения сигналов и команд с пультов управления ракетного комплекса, отсоединением ложемента и закрытием крышек контейнера.

Погрузка оружия заняла две ночи, между которыми погрузили в верхние торпедные аппараты торпеды в ядерном снаряжении. Итого на борту находилось десять ядерных зарядов.

Ракеты П-5Д предназначались для поражения стационарных береговых объектов. Траектория ее полета строго прямолинейна, полет происходит на высоте 50 м над уровнем моря. Не имея системы самонаведения, она совершает марш в неуправляемом режиме, а срабатывание заряда происходит по прохождении заданной дистанции.

С точки зрения скрытности действий ПЛ эти ракеты более предпочтительны, поскольку сразу после старта лодка может уйти на глубину и свободно маневрировать. Недостатком "П-пятых" являлась длительная предстартовая подготовка, заставляющая ПЛ лежать на боевом курсе не менее восьми часов с постоянной скоростью. Это было необходимо для того, чтобы гироскопы ракет, предназначенных к залпу, выработали курс, стабильность которого нарушалась при изменениях курса и скорости лодки. С подходом к точке старта лодка медленно, не меняя курса, всплывала на перископную глубину, а затем в крейсерское положение, производила пуск ракеты и погружалась.

2 марта встретили в полной готовности к выходу в море: ГЭУ обоих бортов выведены на мощность, в лодке установлена готовность №2 — надводная, вахтенный офицер и сигнальщик — на мостике.

На лодку прибыли офицеры штаба флота во главе с начальником оперативного отдела контр-адмиралом Игорем Андреевичем Сорневым. Флотские специалисты проверяют готовность к походу по своим направлениям, а Игорь Андреевич запирается со мной в каюте и вручает мне опечатанный красный пакет с самым высоким грифом секретности, который я должен вскрыть с получением особого сигнала из Москвы. Затем он знакомит меня с оперативной обстановкой в районе Главной базы флота и с самой свежей разведсводкой. Я разворачиваю свое "решение" и помечаю на карте новые данные, проявив особое внимание к засеченной на подходах к заливу Петра Великого американской ПЛ «Сабало».*

Инструктаж закончен. Все теплые слова и добрые пожелания высказаны, обмен рукопожатиями завершен, все провожающие покидают лодку. Сам себе горячо желаю привести этот красный пакет в нераспечатанном виде обратно, ибо последствия его вскрытия непредсказуемы...

Звучит сигнал и команда "По местам стоять, со швартовов сниматься". Местное время — 19.25. Отходим от пирса под электромоторами, разворачиваемся носом на выход из бухты и погружаемся для дифферентовки без хода. Удифферентовались, всплыли в крейсерское положение и двинулись на выход из Уссурийского залива. Повернув на 5 и, миновав полосу полигонов боевой подготовки в заливе Петра Великого, погрузились на глубину 100 м и дали ход 15 уз.

Перед погружением мы наблюдали огни судна, идущего из Владивостока курсом на Сангарский пролив. Решив использовать это обстоятельство в целях маскировки, приказал ложиться на курс, равный пеленгу на это судно и. увеличив ход, догнал его, образовав как бы один шумящий объект. Пройдя под транспортом час. мы снова легли на курс, ведущий в 11усимский пролив. Этот маневр, по моим расчетам, должен был в какой-то мере дезориентировать американскую лодку, которую засекла наша разведка. Как бы там ни было, но, периодически отворачивая от курса на 60" для прослушивания кормовых секторов горизонта, слежения за собой мы не обнаружили.

С наступлением сумерек 3 марта мы подошли к Западному проходу Цусимского пролива. По всем правилам всплыли на перископную глубину подняли обе радиоантенны — "Иву" и ВАН — и антенну станции обнаружения работающих РЛС"Накат". Командир группы ОСНАЗ ло.южил об отсутствии патрульных сил, и мы, не включая ходовых огней, всплыли в крейсерское положение и дали полный надводный ход.

Ночь выдалась безлунная, но с полной видимостью, волнение не превышало 2 баллов. Суда в проливе двигались параллельными курсами в сторону Восточно-Китайского моря. Навигационные огни работали. На нашем приемнике "Накат" отмечалась работа судовых НРЛС в обычном режиме.

Форсирование пролива в надводном положении было обусловлено его мелководьем и существующей опасностью донных мин. Расстояние отточки всплытия до точки пофужения мы прошли за четыре часа и никаких признаков своего обнаружения, атем более преследования, не установили. Держать в напряжении экипаж не было смысла, и через час надводного хода перешли на готовность №2 и разрешили выход личному составу на мостик по установленному порядку.

Пройдя пролив, погрузились сначала на глубину 50 м до выхода на большие глубины и легли на курс, предусмотренный нашим маршрутом. Этим курсом, пролегавшим через все Восточно-Китайское море, предстояло идти более суток. Хотя никаких сомнений в работе нашего навигационного комплекса у меня не было, но. тем не менее, желание получить надежное определение своего места не покидало. Сидя за штурманским столом и глядя на карту, по которой перемещался светящийся крестик автопрокладчика, обозначавший нашесчислимое место, я обратил внимание на группу островов Токара. Траверзное расстояние до самого западного из них составляло около 20 миль.

— А что если нам попробовать "мазнуть" по этому островку нашим "Альбатросом"? — обратился я к штурману, имея намерение определить свое место по пеленгу и дистанции с помощью нашей РЛС.

— Я в этим местах не плавал. Течения здесь, согласно лоции, существуют, но их параметры не отличаются постоянством, и я их не учитываю. Поэтому было бы неплохо получить место, — ответил штурман.

Он рассчитал время появления этого островка на нашем левом траверзе. С подходом к расчетной точке мы сбавили ход и. соблюдая установленный порядок, всплыли на перископную глубину. Подняли перископ, радиоантенны и "Накат". Наши осназовцы доложили о том. что все чисто, да и в перископ ничего не видно — море пустынно. Я сам пошел в рубку радиометристов, обозначил сектор обзора, то есть направление излучения электромагнитной энергии. Станция профе-та. Подаю команду "Товсь". и когда направление излучения совпадает с левой границей заданного сектора, командую: "Ноль!". Штурман засекает время и отсчет лага. Первый же "мазок" нашей антенной РЛС высвечивает островок, и радиометрист снимает пеленг и дистанцию до него. Невязка, то есть величина и направление от счислимого на обсер-вованное место, оказалась незначительной. Главное, чего мы достигли, это уверенности в точности счисления своего местоположения.

Пробыв на перископной глубине не более 7 минут, снова погрузились на глубину 150 м и дали ход 15 уз.

Этот эпизод с обоснованием его необходимости был занесен в журнал боевых действий и по возвращении из похода отослан в Главный штаб ВМФ как приложение к отчету по боевой службе. Когда отчет вернулся в дивизию, на полях страницы, где излагалось это событие, я прочел замечание, сделанное рукой 1-го зам. ГК ВМФ адмирала Н.И.Смирнова: "Итакое допускает командир АПЛ!?" Адмирал имел в виду нарушение скрытности, но забыл о том, что за несколько часов до этого лодка в течение четырех часов (!) шла в крейсерском положении в узкости и в окружении многочисленных судов. Кстати, это было единственное замечание по моему отчету.

Добавлю, что спустя два с небольшим года, в бытность адмирала Н.И.Смирнова командующим ТОФ, одна из лодок 26-й дивизии, где старшим на борту находился замкомдива капитан 1 ранга Дмитрий Николаевич Голубев (мой одногодок, друг и сослуживец по Балтике), следуя на БС тем же маршрутом, имела навигационную аварию — касание грунта у о. Окинава. Это стало следствием потери своего места и отсутствия настойчивости в поисках способов его определения.

...

Днем 7 марта вахтенный акустик доложил:

— Слышу шум винта ПЛ по пеленгу 132". Ориентировочная дистанция — 5 кабельтовых.

Вахтенный офицер объявил боевую тревогу. Прибыв в ЦП. я запросил акустика о надежности контакта.

— Хорошо слышен характерный шум малооборотного винта ПЛ, пеленг медленно меняется влево, — доложил акустик.

Я немедленно остановил левую турбину и дал команду ложиться на курс, равный пеленгу. Дабы исключить все сомнения, решил всплыть на перископную глубину и осмотреть горизонт в перископ. На глубине 70 м шум пропал. Это подтверждало, что нами обнаружена ПЛ, но отступать от принятого решения я не стал. Подняв перископ, осмотрел горизонт (особенно внимательно — в направлении прямо по носу) и убедился, что на поверхности никого нет. Мы вновь погрузились. Пройдя глубину 70 м, восстановили контакт. Сомнений не было: мы вновь прошли слой акустического скачка, и это ПЛ. Поступил доклад старшины команды акустиков старшины 1 статьи Владимира Коровикова:

— Пеленг не меняется. Интенсивность шума снизилась.

Штурман перешел на маневренный планшет. Я ввел данные в ТАС "Ленинград". По нашим расчетам, неизвестная ПЛ начала циркуляцию влево — на нас. Продолжаем удерживать ее на курсовом О".

— Шум усилился, — доложил Коровиков. Значит, лодка завершает полную циркуляцию.

— Число оборотов винта возрастает. Пеленг — 118", — снова докладывает акустик.

Это означает, что и она нас обнаружила и решила уклониться от контакта. Преследовать ее мы не сможем — не хватает скорости, да это нам и не нужно.

Не меняя хода, продолжаем держать курс 118".

— Шум винта ослабевает. Дистанция увеличивается, — следует очередной доклад старшины команды гидроакустиков.

— Шум записали?

— Так точно.

Когда шум винта исчез, легли на прежний курс, пустили левую турбину и дали ход 15 уз. Общее время поддержания контакта с ПЛ составило 43 минуты.

Объявлена готовность №2 — подводная. Все данные по контакту были проанализированы, штурман вычертил схему нашего совместного маневрирования.

Прибыли мы на позицию ожидания вовремя, о чем дали свое первое донесение по радио. Квитанция была получена в ту же минуту, и началась наша полуторамесячная БС.

В воскресенье 12 марта 1967 г. в РСФСР проводились выборы в Верховный Совет республики. В соответствии с Законом о выборах, все документы и инструкции были нам вручены перед выходом в море с указанием донести о результатах голосования сразу же по его завершении. Выборы мы провели строго по предписанию. На лодке находилось 128 избирателей, в голосовании приняли участие 100% значившихся в списках, все 128 бюллетеней были признаны действительными, и кандидат в депутаты был избран единогласно. Откровенно говоря, я ожидал подсчета голосов не без волнения. Голосование—тайное, оно должно было показать истинную зрелость экипажа. Какая-нибудь дурацкая выходка вполне могла иметь место. Но все прошло гладко, и уже в 6.40 хабаровского времени мы передали на КП Главкома свое второе радио, текст которого начинался словами "Выборная для КТОФ". Таким образом, мы завершили выборы раньше всех в Российской Федерации.

С самого начала похода мы разработали расписание смен и распорядок дня с таким расчетом, чтобы смена вахт совпадала по времени с приемом пищи — это позволяло производить смены организованно, без индивидуальных подмен, и исключало безответственность.

Командирскую вахту я предложил своим помощникам нести по восемь часов, взяв на себя вахту с нуля часов до восьми утра. На этот отрезок времени приходилось два всплытия на перископную глубину для приема радиограмм (их было три за сутки). Кроме того, это наиболее критическое время с точки зрения бдительности. Меня менял старший помощник, на долю которого приходился третий, дневной сеанс связи. С 16.00 до нуля часов вахту нес приписанный к нам на поход помощник командира капитан 3 ранга Борис Михайлович Мальков, заменивший нашего Евгения Алексеевича Галактионова, который получил повышение по службе. Он стоял вместе с командиром БЧ-5 капитаном 3 ранга Е.Г.Семеновым.

Вахтенными офицерами несли службу четверо офицеров, имевших допуск: командир БЧ-2 капитан-лейтенант Валентин Ильич Шерстяных, командир БЧ-3 Владимир Алексеевич Тарасенко, начальник РТС капитан 3 ранга Феликс Павлович Востоков и командир группы управления БЧ-2 капитан-лейтенант Леонид Иванович Лукашук. В качестве дублеров с ними стояли их командиры групп — им была поставлена задача в этом походе получить допуск к самостоятельному несению вахты.

Службу вахтенных инженер-механиков несли три командира дивизионов БЧ-5: движения — инженер-капитан-лейтенант Владимир Алексеевич Подопри-гора, электротехнического — инженер-капитан 3 ранга Виталий Митрофанович Ребров и живучести — инженер-капитан-лейтенант Губанов Владимир Иванович.

Штурманскую вахту в две смены по 12 часов несли командир БЧ-1 капитан 3 ранга Владимир Владимирович Бойко и командир электронавигационной группы лейтенант Николай Миронович Бурыкин.

Перед собой я поставил задачу на этот первый поход никаких форсированных режимов и резких переходов с одного режима на другой без необходимости не производить, дать возможность "обкатать" матчасть и присмотреться к ней. По боевой подготовке мы решили ограничиться сдачей экзаменов на классность, регулярно проводить отсечные тренировки по первичным мероприятиям по борьбе с пожаром и поступлением воды и провести два-три общекорабельных учения по борьбе за живучесть. Наметили провести два учения по ракетной атаке без всплытия. По политподготовке — как всегда, по понедельникам — продолжать осваивать программу политзанятий, а замполиту — ежедневно делать обзоры положения в стране и в мире на основе информации, получаемой при прослушивании широковещательных радиостанций во время сеансов связи.

По вечерам ежедневно устраивали два киносеанса: первый, наиболее массовый — в 1-м отсеке после ужина, а второй — в офицерской кают-компании после вечернего чая для вахты 3-й смены. Просмотрев два десятка взятых с собой кинофильмов, начали делать повторные просмотры по заявкам моряков. Наибольшим успехом пользовался "Каин XVIII".

К счастью, мне не довелось прочесть содержимое красного пакета, но исходя из географического положения нашей позиции ожидания, можно было предположить, что объектом нашего внимания являлся о. Гуам с расположенной на нем ВМБ Аганья, на которую базировалась 15-я эскадра АПЛ, и авиабаза. О стратегическом значении этого военного объекта свидетельствовало и посещение острова (именно в это время) президентом США Линдоном Джонсоном.

Маневрирование на позиции мы осуществляли курсами 90-270" со скоростью 5 уз. по 12 часов на каждом галсе, не встретив за все 42 дня пребывания на позиции никаких кораблей и судов. Только однажды наша ГАС зафиксировала слабые сигналы работы корабельного гидролокатора к N от нашей позиции.

Единственным географическим феноменом, который нам удалось наблюдать в перископ, двигаясь вдоль северной кромки позиции, явилась скала Софу. Среди необъятных просторов Филиппинского моря торчал черный столб высотой 105 и шириной 20 м с загнутой макушкой.

Серьезное испытание в этом походе выпало на долю нашего доктора. Внезапно почувствовал острую боль внизу живота помощник командира капитан 3 ранга Б.М.Мальков. Осмотрев его, доктор сделал предположение, что это аппендицит, положил его в изолятор и по наблюдениям и прощупываниям подтвердил диагноз. До окончания нашего похода было еще далеко, и откладывать операцию было опасно. Назначили операцию в ночь с 1 на 2 апреля. Помимо штатного состава операционной бригады, которая состояла из доктора и моряка с самым длинным названием его штатной должности (химик, санитар-инструктор, подводник) старшины 1-й статьи Виктора Тардыбина, занимавшего эту должность и прошедшего стажировку в качестве ассистента хирурга, Владимир Михайлович попросил выделить себе в помощники одного офицера. Добровольно вызвался капитан-лейтенант Л .И.Лукашук..."

А о завершающем этапе службы Бориса Михайловича Малькова дополнительные сведения приведены в книге Костевых Г.Г. и И.Г. "Неизвестный флот: люди, факты, проблемы. - Москва, 2004.

"Директивой Главного штаба ВМФ от 10 марта 1967 г. КП главкома преобразуется в Центральный командный пункт. В его состав входили повседневный КП, защищенный КП; информационно-вычислительный центр и гидрометеоцентр. В 1975 г. создается воздушный пункт управления ВМФ. В 1979 г. вводится в эксплуатацию, а в 1980 г. становится на боевое дежурство основной командный пункт ВМФ и с этого времени организуется и несется постоянно боевое дежурство на всех командных пунктах (ПКП, ОКП, ЗКП и ВЗПУ ВМФ). Сложившаяся система управления силами ВМФ обеспечивала решение задач по планам Главного штаба ВМФ и Генерального штаба Вооруженных сил.

В высшем звене управления ракетными подводными лодками особое место заняла созданная командная система боевого управления (КСБУ). 1 августа 1980 г. на всех командных пунктах советского ВМФ, как в центре, так и на флотах, КСБУ была поставлена на боевое дежурство и стала надежно обеспечивать управление ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (РПКСН). Впервые КСБУ была использована в 1976 г. на опытном учении для выдачи команды с ЦКП на подводный крейсер К-385, выполнявшей учебный пуск баллистической ракеты из района Атлантики по полигону на Камчатке.

Центральный командный пункт участвовал в подготовке и проведении всех крупных учений и маневров («Север-68», «Океан-70», «Юг-71», «Океан-75» и др.). Успешно он решал задачи боевого управления силами ВМФ и в кризисных ситуациях (карибский кризис, арабо-израильские войны, вьетнамский, иракский, югославский конфликты, боевые действия морской пехоты в Чечне), в управлении силами боевой службы, в выполнении ракетных стрельб, в ликвидации последствий аварии на подводных лодках и надводных кораблях. На ЦКП прошли службу много преданных флоту офицеров и адмиралов. Звание контр-адмирал было присвоено начальникам Центрального командного пункта Н.Ф.Никитину, А.Р.Астафьеву, Ю.М.Карпову, В.С.Чуканцову, а также дежурным адмиралам Э.Г.Бульону, М.Л.Копытникову, М.Б.Абрамову, Г.А.Малышевскому, Б.М.Малькову, А.М.Смолину и др. За успехи в решении поставленных задач более 1000 человек за период службы на ЦКП награждены орденами и медалями СССР и России. Приказом министра обороны РФ № 488 от 8 октября 2000 г. ЦКП Военно-морского флота награжден вымпелом «За мужество и воинскую доблесть». Высокую оценку коллективу Центрального командного пункта ВМФ в 2000 г. дал президент России, Верховный главнокомандующий В.В.Путин при посещении и знакомстве с работой операторов ЦКП.

Кроме адмиралов, в историю флота вписали свои страницы и выпуски Рижского Нахимовского училища 1950 года - командиры подводных лодок и надводных кораблей. Расскажем о некоторых из них.

Венедиктов Валентин Константинович.

В юности Валентин Венедиктов прекрасный спортсмен, пловец, вырабатывает командирские навыки. В те же годы нашел свою "подругу моряка", о чем сообщает контр-адмирала Шауров в докладе

"3 апреля проводился второй конкурс по такелажным работам. Общее второе место занял 32-й класс, где старшиной класса был Венедиктов Валентин.

В физподготовке шлюпка также принимала участие, в т.н. комбинированную эстафету включались бег, плавание, гребля и парус. Победителей, к сожалению, архив также не дал. Но отдельные чемпионы в плавании отмечены:

- Котловский – 100 м. брассом 1 мин.36 сек.

400 м. брассом 8 мин.34 сек.

- Ростов - 100 м. кролем 1 мин.41 сек.

- Венедиктов -100 м. брассом 1 мин.48 сек.

23 февраля, в честь Дня КА и КФ – первый большой, творческий вечер кружка физиков училища, где в роли Ломоносова выступал В.Ассеев. Гольдинштейн сделал доклад о русском физике Петрове, а Светлаев на сцене клуба показывал «опыты по электричеству» – так написано в отчёте о вечере. Олейник проводил опыты с атмосферным давлением, а Венедиктов в это вечер был признанным конферансье. Все участники во главе с их организатором Виктором Башняковым получили благодарность в приказе. ?

В мае 1949 г. была сформирована спортивная команда для участия в 1-й спартакиаде Суворовских и Нахимовских училищ в Москве. От нашей роты участниками спартакиады были названы в различных видах спорта: Гузев, Маркин, Коваль, Мальков, Котловский, Певцов, Арнет, Ростов, оба Венедиктова, Макшанчиков, Витеев, Назаров, Светлаев, Смирнов, Друскин, Жарков. Кроме того, и две шлюпочные команды: шлюпка № 1 – капитан-лейтенант Сергеев, ст.1 ст. Стрельников, Куликов, Голубев, Жарнов, Вояковский, Опарин, Макшанчиков, Васильев Н., Иванов В.; шлюпка № 2 – капитан Кухарев, ст.1 ст. Шашков, Шауров, Московский, Ассеев, Ломоносов, Тужилкин, Венедиктов В., Зверев, Ершов. Спартакиада началась 12 июля 1949 г., когда она закончилась и с какими результатами -– архивы не отразили, даже приказа по этому поводу не было.

6 марта, накануне женского дня, девочки – наши партнёрши по танцам в клубе и в других увеселительных учреждениях – приняли активное участие в нашей художественной самодеятельности, являвшейся частью 5-й олимпиады ВМУЗов. В основном это девочки из 10-й 40-й рижских школ. Хочу привести их имена, не только потому, что все они были поощрены, скорее потому, чтобы вы вспомнили своих подруг в их девичестве. Это Сударикова Диана, Чернова Аида, Шейнина Алиса, Короткова Алла, Верховская Сима, Израиль Мари, Сигова Римма, Чуркова Инесса, Швилье Маргарита, Кулич Элеонора, Сахновская Люда и Сахновская Алла. Какие имена! Нынче такие не дают. Напомню вам и активистов художественных самодеятельностей и их парней, потому как, наверное, многие позабыли о своих художественных и творческих возможностях в прошлом. Это Александров, Жуков, Куренков, Серогодский, Скоробеевский, Кашкин, Назаров, Макшанчиков, Курогин, Рябов, Мациевский, Задорин, Ломоносов, Ершов, Шауров, Касоткин, Григорьев, Лабутин, Куликов, Бабин, Иванов В., Лебедев, Гузев, Друскин.

Затронув «женскую» тему, хочу остановиться и отдать должное в низком поклоне и глубокой признательности тем подругам, которых смело можно включить в список личного состава нашей роты и считать их выпускницами 50-го года – это Нина Макшанчикова, это Римма Снопикова, это Юля Коновалова, это Гуля Венедиктова. Все они нашли своих избранников в нежном возрасте и в нужном месте – Рижском Нахимовском училище и мужественно несли и несут нелёгкую ношу «декабристок» ХХ века. Я не хочу обидеть или обойти стороной всех остальных наших подруг, но всё-таки они пришли к нам чуть позже, у них другие заслуги, но не пионерские!"

Козлов, Валентин Степанович. Подводная война: горизонты великого противостояния сверхдержав: [к 60-летию Победы советского народа над фашизмом и 100-летию Отечественных подводных сил]. - Москва : ЯУЗА, 2005.

ЭПИЗОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ.

Используя маневренное тыловое обеспечение, пять подводных лодок (613 проекта КБФ и 641 проек¬та СФ) посменно осуществляли поиск ПЛАРБ США, попутно ведя разведку действий других сил.

Наблюдение за нами и определенное противодействие натовских сил началось с подходом к Балтийским проливам, которые я прошел, находясь со штабом на плавбазе. В кильватер следовали две лодки -С-187 (капитан 3 ранга А. Семенов) и С-250 (капитан 3 ранга В. Венедиктов).

Выход группы лодок, да еще и в сопровождении плавбазы, заметно всполошил «вероятного противника». Весь маршрут до Гибралтара мы подвергались массированному облету противолодочных и базовых самолетов «Нептун», «Шеклтон», затем и «Орион».

Самолетов вблизи берега сменяли вертолеты, зависающие над кораблями, ведя фото- и видеосъемку. Периодически к сопровождению подключались разнотипные надводные корабли.

Особый интерес для них вызвало погружение лодок после прохода пролива Ла-Манш. По моей команде они обе, разойдясь на установленное для безопасности расстояние, внезапно погрузились. Необходимо было проверить пробной дифферентовкой соответствие проведенной в базе перебалластировке лодок под новую океанскую соленость воды, одновременно и взбодрить подводников, дав им возможность прочувствовать океан, да еще и при нахождении рядом чужих противолодочных сил.

Этот маневр вызвал озабоченность противной стороны. Английский сторожевой корабль, следовавший за нами от пролива Ла-Манша, и подлетевшие противолодочные два самолета начали, правда с опозданием, активно вести поиск погрузившихся лодок, пытаясь выяснить характер их дальнейших действий и маршрут следования. С помощью маневров плавбазой удалось лодкам оторваться от преследования. Дальнейший путь следования их, как и предусмотрено планом, будет, по возможности, скрытным. Пролив Гибралтар они пройдут самостоятельно в подводном положении.

Так произошло первое контр-соприкосновение с натовскими силами. И хотя затратили некоторое время на противодействие противной стороне, зато командиры получили урок, пригодившийся при подобных последующих ситуациях в Средиземном море.

Старший лейтенант Мартынов А.Г. и капитан-лейтенант Венедиктов В.К.

Лейтенанты Иванов Вадим Борисович и Венедиктов Валентин Константинович, Севастополь, 23.02.1956 года.

Из личных воспоминаний и сведений, предоставленных Селиным Владимиром Терентьевичем: "Капитан 2 ранга Венедиктов Валентин Константинович, командир ПЛ 613 проекта, живет в Риге, очень болен (август 2007 г.). Все материалы и фотографии (опубликованные на сайте "Советский подводник", приведенные частично выше) мне были переданы его родственниками."

Об однокашниках адмиралов, командирах подводных лодок Задорине Леониде Константиновиче и Ковале Орлене (Арлене) Алексеевиче мы рассказали в ранее опубликованном сообщении "Первые адмиралы из "маленьких моряков". Горожин Евгений Павлович. Нахимовцы-сослуживцы."

Куренков Виктор Викторович.

Однокашники запомнили его участие в художественной самодеятельности, присущие ему творческие способности. И не только. Например, отзывчивость, способность прийти на помощь в трудную минуту, подкрепленные мастерством организатора, одного из главных организаторов юбилейной встречи, о чем не преминул рассказать в своем

"После утери Риги, мы как бы немного осиротели и растерялись. Но традиция встреч и, что самое главное, - страстное желание не потерять своего прошлого, заставили организаторов найти новое место встречи. Таким местом встречи явилась Межрейсовая база отдыха моряков «Балтиец» АООТ Балтийского Морского Пароходства в посёлке Репино, что в 42-х км от Ленинграда. А «хозяином» этого прекрасного и гостеприимного дома оказался наш товарищ – Витя Куренков. Надо честно признаться, что если бы не Витя, у нас ничего бы не получилось. 80 – 90% успеха встречи ложились на его плечи, на его прекрасные организаторские способности, на его деловую хватку, на его высокий авторитет, которым он пользуется у себя на работе. И место встречи, и стол, и обеспечение, и теплота окружения – ведь всё это делалось исполнителями, подчинёнными Куренкова. Так, как получилось, - невозможно сделать «из-под палки». Только большое уважение к своему начальнику позволило всё это осуществить. И мы это увидели.

И, в конце-то концов, это же наш – рижский нахимовец, воспитанник Безпальчева! По-другому и не могло быть!

Итак, по возможности коротко, в хронологическом порядке, в назидание тем, кто будет после нас, я расскажу, как проходил «Юбилей – 95». Время и место встречи было назначено в 12.00, 30 сентября, в субботу у входа на Серафимовское кладбище. К месту было подано два автобуса. Первым, задолго до 12.00 пришел Гоша Лебедев, которого не сразу признал пришедший вторым Шауров с женой. Надо отдать должное дисциплинированности ребят, самый опоздавший пришел в 12.10. Всего нас собралось: Володя Ассеев с женой, Юра Быков, Юра Ершов с подругой, Вадик Иванов с женой, Боря Карпов, Серёжа Куликов с женой и дочерью, Женя Ланцев, Толя Лабутин, Гоша Лебедев, Боря Макшанчиков с женой, Валя Снопиков с женой, Толя Шваб, Саша Шауров с женой, Витя Куренков с женой.

Переезд на автобусах в хорошую, солнечную, золотисто-осеннюю погоду в Репино занял около часа. Там, уже в своём хозяйстве, нас встретил Витя Куренков. Попутное посещение детского игрового комплекса, вызвавшего у нас восторженные восклицания, и мы у входа главного корпуса с развевающимся военно-морским флагом СССР. Снова фотографирование, радостное возбуждение. Ничего не значащие экипировки и мы в пути, в холле. Подтянутые, в морской форме, улыбающиеся дежурные - ещё больше подчёркивает праздничность и неформальную подготовленность персонала базы.

Очень оригинально и спонтанно Галя Куренкова организовала семейные песенные дуэты. Не всё, конечно, получалось музыкально и поэтично, но старания у всех было много. При этом, без пары, Толя Лабутин вдруг выявил недюжинные вокальные способности. В компании (а это почти что в народе) всегда есть место таланту, его только нужно откопать. Так, как и планировали, к 21.00 вечернее застолье шло на убыль, и мы начали собираться по домам. Витя продумал и этот вариант – был приготовлен автобус, который довёз до ближайшей станции метро большую часть ребят и их жён. Не предусмотренным оказалось предложение Куренкова остаться желающим переночевать у него. И хотя мы планировали такой вариант для иногородних, но, видимо, сильное желание не оборвать резко, отъездом тот настрой и тот дух, который сложился с самого начала и продолжался до конца, спровоцировали остаться и часть ленинградцев.

И ещё хочу отразить одну деталь, совершенно неожиданную. При прощании ко мне подошёл один из представителей обслуживающего персонала, кажется Серёжа, с трогательными словами признательности и восхищения: «Все мы, кто вёл обслуживание и помогал, никогда в жизни не видели подобного и не ожидали, что так долго и так трепетно можно сохранять дружбу с детских лет!»

Мы встречались не для показухи и не для отчётов, и тем ценнее эта посторонняя оценка. Как же надо ценить нашу общую и индивидуальную дружбу! Будем же ей верны и на будущее.

Любопытный читатель, наверное, обратил внимание на то, что по всему повествованию главной фигурой, главным действующим персонажем, определявшем жизнь, учёбу и воспитание рижских нахимовцев, был Константин Александрович Безпальчев.

1951 год.

1951 год.Об этой незаурядной личности и талантливом воспитателе можно получить более полную информацию в интернете, на сайте Жизнь продолжается! 4 января 2006 года."

К счастью, имеются сведения о прохождении службы Виктором Викторовичем Куренковым.

Подводная лодка проекта 629. В.И.Жарков. - Шестнадцатая дивизия подводных лодок Северного флота (Балтийского флота). Люди, корабли, события. СПб.: Специальный выпуск альманах «Тайфун», 2007 г.

"В конце 1960-х гг. в состав 29-й ДиПЛ 15-й ЭскПЛ ТОФ входили К-75, К-99, К-36, К-91, К-126, К-129, К-136, К-139 и К-163. В разное время дивизией командовали: контр-адмиралы И.И.Щербаков и В.А.Дыгало, капитан 1 ранга Г.И.Каймак. Начальниками штаба были капитаны 1 ранга В.Ф.Пранц, Р.А.Голосов, П.А.Симоненко и О.А.Матвиевский (все впоследствии достигли адмиральских званий). Заместителями комдива были капитан 1 ранга В.И.Бец (впоследствии — командир 182-й БрПЛ ТОФ, контр-адмирал), заместителем командира дивизии по политической части — капитан 1 ранга Слободин. Лодками 29-й ДиПЛ ТОФ в разное время командовали офицеры А.А.Каутский, В.В.Куренков, Пятов, К.В.Казенов, В.Д.Подольский, Г.И.Иванов, Р.В.Рыжиков, Ю.Белоусов, В.Д.Сергеев, С.Холчанский, П.Смолярчук, Э.А.Абраменко, Л.Н.Шабалин, Кравцов, Л.А.Щегельский, Чернышев, И.И.Людмирский, В.И.Кобзарь.

О буднях службы штурмана Куренкова в своих воспоминаниях повествует Калинин Анатолий Владимирович.

Экспедиция особого назначения.

"... У штурманов свои проблемы. Командир БЧ- 1-4 старший лейтенант Куренков Виктор и я, командир рулевой группы, готовили перечни и оформляли заказ в Гидрографию на полный комплект карт и навигационных пособий на весь маршрут перехода, произвели повторную выверку секстанов, хронометра, палубных и отсечных часов в мастерских Гидрографической службы, установили новый, только что принятый на вооружение, гидравлический лаг взамен первобытного “вертушечного”...

Мы с Витей Куренковым по всем штурманским вопросам уже полностью подготовились и несколько расслабились. Мы недоумеваем: уже июль близится к исходу, такая чудная стоит погода, а ЭОН не начинает движение, теряем драгоценное время… О чем думает руководство?

До нас уже дошла информация, что ЭОН-56 был неудачным, только небольшая часть лодок успела проскочить, пара лодок застряла то ли в Тикси, то ли в Певеке, а большая часть вернулась и теперь должна попытать счастья в нашем ЭОНе.

Во второй половине дня, когда продукты были уже внутри прочного корпуса, и шло рассовывание остатков по нерабочим закоулкам и шпациям, на лодку поступило циркулярное извещение: к следующему дню представить предварительную прокладку от Полярного до порта Диксон в трех вариантах – через пролив Карские ворота, через пролив Маточкин Шар и вокруг Новой Земли.

Такое приказание казалось странным: какие еще варианты? Самый естественный вариант – кратчайший и побыстрее! А еще – “предварительная прокладка”. Идти-то будем в кильватер за флагманом, куда поведет – туда и пойдем.

Но делать нечего, приказ – есть приказ. “Да, одному мне за такой срок не справиться, - подумалось, - надо искать Виктора”. Да и как старший штурман, и мой начальник, Виктор должен знать об этом приказании непременно!

Я спросил вахтенного центрального поста: “А где Куренков?” – Тот был не в курсе. Верхний вахтенный тоже не знал. Я обошел отсеки, матросы все еще возились, стараясь максимально рационально разместить провизию, ЗИПы, другое имущество. В отсеках Куренкова нигде не было.

Наконец я обратил внимание, что и Виталия Кузьменко нигде не видно, да и руководителя продпогрузки, Димы Шутафедова, тоже нет. Ну, Дима, наверное, где-то в продчасти оформляет документы, а Виктор и Виталий? Может где “зашхерились” и дрыхнут?

Я еще раз пошел по отсекам и тут обратил внимание, что переборочная дверь в концевой 7-й отсек закрыта. Попробовал открыть – дверь оказалась задраенной изнутри. И мне показалось, что там слышны голоса, но на стук дверь не отдраили. Тогда я решил проникнуть в 7-й отсек через люк аварийного выхода с кормовой надстройки.

Я развернул кремальеру верхнего люка, он легко открылся и я услышал нестройное трио:

“Шумел камыш, деревья гнулись…”

Злой, как сто чертей, я скользнул вниз по трапу.

- Вы что делаете, за…цы? Вы с ума посходили?

“Трио” размещалось вокруг большой картонной коробки, наполненной решетками со свежими куриными яйцами, рядом на газете возвышалась горка яичной скорлупы._Тихо, ти-хо… Не шуми, с-са-дись! Гостем б-будешь, н-на-ли-вай! И закусывай!

Не обращая внимания на мой гнев, им было уже слишком хорошо, и не дожидаясь моего присоединения, компашка пропустила вовнутрь очередную заготовку и начала демонстрировать приемы овладения закуской. Естественно, ловкость была уже утрачена и глазомер притупился, слизистая желто-серая яичная масса текла не только в рот, но и мимо – на лица, на майки и брюки.

Виктор с трудом уяснил, что от него требуется, но отреагировал правильно:

- Стоп, ребята! Шабаш! Рассосались…

Проспав часа четыре в какой-то шхере, Виктор был в полной готовности творить.

С заданием мы справились. “Шалость” осталась незамеченной.

24 июля мы получили последний инструктаж на первый этап перехода и свое место в диспозиции.

Состав Экспедиции был потрясающим. Только в наш – основной – отряд Отдельной бригады ЭОНа-57 входило 19 подводных лодок, в том числе две “большие” 611 проекта, 2 плавбазы подводных лодок (“Бахмут” и “Аяхта”). Далее по маршруту движения к нам должны были присоединиться отряд рыболовецких сейнеров (об этом читайте у Виктора Конецкого) и одиночные суда Минморфлота - большей частью сухогрузы.

25 июля 1957 года наши плавбазы и подводные лодки начали движение к внешнему рейду, стали растягиваться в цепочку. Наконец “цепочка” во главе с плавбазами, на которых находились штабы ЭОНа и нашей бригады, в одно-кильватерной колонне двинулись в направлении северной оконечности острова Новая Земля – мысу Желания.

Наше место оказалось где-то в середине колонны. Впереди по курсу головные подводные лодки уходили за горизонт. По корме – такая же картина: извилистый “хвост” стал теряться за горизонтом.

Баренцево море провожало нас почти штилевой, теплой погодой. Первые небольшие льдинки начали попадаться на подходе к мысу Желания и мы их добросовестно обходили.

Ходовой вахтой на мостике посменно, по 4 часа, правили командир БЧ-3 лейтенант Кузьменко, старпом капитан-лейтенант Телегин и командир торпедной группы лейтенант Сахранов. Старпому командир полностью доверял, Кузьменко и Сахранов длительное время находились под неусыпным контролем командира, он тоже облачался в меховые одежды и выстаивал на мостике двойную вахту.

Мы с Куренковым несли на ходу только штурманскую вахту, вначале по 8 часов, а затем перешли, к обоюдному удовольствию, на 12-ти часовую...

Куренков и я подключились к несению якорной вахты, освободив старпома на этот период - у него и других дел хватало...

По установленному штабом порядку мы, как и все другие единицы отряда, должны были сообщать свои координаты флагману на 08.00 и 20.00. Флагман мог запросить координаты неожиданно и в другое время. Мы с Виктором Куренковым старались изо всех сил иметь как можно более точно свое место, для определения места использовали радиопеленгатор, радиолокацию, редкие визуальные ориентиры, вели тщательно прокладку своего курса. Учесть все факторы, влияющие на точность нашего местонахождения, было чрезвычайно трудно, а временами и невозможно. Во-первых, невозможно было лодку удержать строго на курсе: она виляла от воздействия руля, от сопротивления встречного льда, подвергалась перемещениям вместе с водными массами и ледяными полями. Во-вторых, автопрокладчиков мы не имели, спутниковой радионавигации еще не было и в помине. Приемные патрубки гидравлического лага все время забивались ледяной крошкой и лаг вместо пройденного расстояния показывал все, что угодно, только не истинные значения...

Автономка.

Почему-то хотелось озаглавить рассказ словами: “Мы были первыми”. Задумался. Нет, далеко не первыми...

Наш экипаж в целом стабильный. В офицерском корпусе только поменялись дважды старшие помощники командира лодки - учёба на Классах с последующим продвижением в должностях и ещё уволился в запас командир моторной группы инженер-лейтенант Геннадий Молчанов. Остальные - ветераны. Это командир лодки Капитан 3 ранга Миронов С.А., его заместитель по политчасти капитан-лейтенант Сидоренко Ю.В., штурман старший лейтенант Виктор Куренков, я - командир рулевой группы, тоже уже “подрос” - старший лейтенант, минёр старший лейтенант Виталий Кузьменко, командир торпедной группы лейтенант Владимир Сахранов, стармех (командир БЧ-5) инженер капитан-лейтенант Михаил Семёнов и любимец экипажа фельдшер капитан м/с Дмитрий Шутафедов...

На штурманскую вахту вместо меня заступает Виктор Куренков, я устраиваюсь “отдохнуть” до 4-х часов утра во 2-м отсеке - кают-компании офицеров. У Виктора сложная задача - выжать из невозможного хоть какие-то данные для уточнения места подводной лодки. В лоциях много информации о районе плавания: и глубины, и характер грунтов, сезонные направления и сила течений. Но этот штормяга, ураганные ветры то в одном направлении, то вдруг в обратном - как они повлияют на дрейф и течения?

К утру я помогу Виктору “колдовать”, а пока устраиваюсь на диван второго яруса. Диван узкий, это, по сути, спинка дивана, подвешенная цепями к подволоку. Пространство, к большому сожалению, стесняют торчащие шпангоуты. Наконец, с большими трудностями привязываюсь ремнями к скобам на шпангоутах. Лодка на волнах то взмывает ввысь, кренясь градусов на 50 - 55, то проваливается в бездну. Я, то повисаю на ремнях, то меня заваливает в шпации, шпангоуты сдавливают грудную клетку, ноги. При очередном крене слышно, как в центральный пост врываются через верхний рубочный люк шумные потоки забортной воды - видимо, по надобности зачем-то отдраили люк.

На другом борту, на нижнем диване устраивается замполит, капитан-лейтенант Сидоренко. У него проблемы, ему не за что привязаться. Слышу грузный шлепок в отсеке и гневное бормотание. Приоткрываю глаза. Вижу, как Сидоренко, чертыхаясь, собирает на палубе свою постель, запихивает на диван и в очередной раз пытается закрепиться. Шлепки и чертыханья повторяются снова и снова. Наконец, он покидает отсек в поисках более спокойного места для ночлега.

Гремят оба дизеля, тарахтят компрессора, гудят судовые вентиляторы, лодку мотает вверх, вниз, влево, вправо - я проваливаюсь в беспамятство, называемое “сном”.

С 4-х утра я на штурманском посту. Обсудили ситуацию с Куренковым, пришли к выводу: уточнить место можем, используя только радиопеленг на еле слышимый радиомаяк в районе опасности по маршруту движения лодки и глубину места, измеренную эхолотом единичными посылками сигнала, чтобы не демаскировать себя.

Ура! У нас получилось!"

Несколько слов о сыне контр-адмирала, капитане 1 ранга Шаурове Александре Александровиче.

Пошел по стопам отца, службу проходил в 6-й дивизии подводных лодок Северного флота. Командовал АПЛ с 1992 по 1996 год. Сумел реализовать унаследованную от отца увлеченность изобразительным искусством, с его творчеством можно познакомиться на портале, а также на сайте Победитель конкурсов автор сборника юмористических рассказов и карикатур

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. К 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru

В заливе Сан-Франциско прошли первые испытания «летающей» подводной лодки Deep Flight Super Falcon.

В заливе Сан-Франциско прошли первые испытания «летающей» подводной лодки Deep Flight Super Falcon.

был выполнен. Каждому ПСУ определили место. Вот только псы неграмотными были и продолжали спать там, где им нравилось…

был выполнен. Каждому ПСУ определили место. Вот только псы неграмотными были и продолжали спать там, где им нравилось…