–С–∞–љ–љ–µ—А

–†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є 3D-–њ—А–Є–љ—В–µ—А –і–ї—П —В–Є—В–∞–љ–∞ –Є –ґ–∞—А–Њ–њ—А–Њ—З–љ—Л—Е —Б–њ–ї–∞–≤–Њ–≤

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Љ–∞—А—В 2013 –≥–Њ–і–∞

0

26.03.201310:1726.03.2013 10:17:44

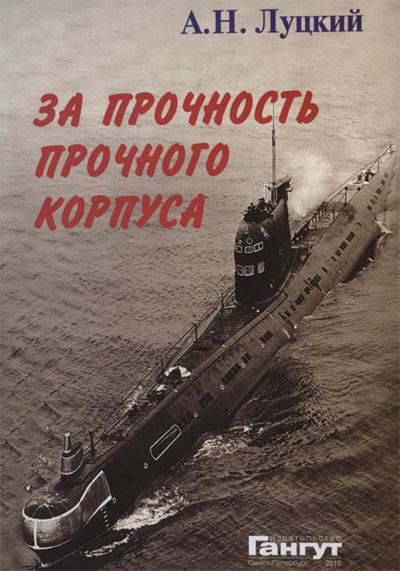

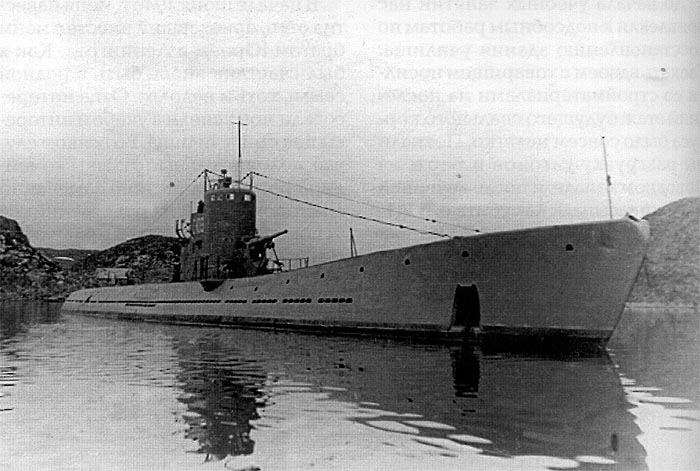

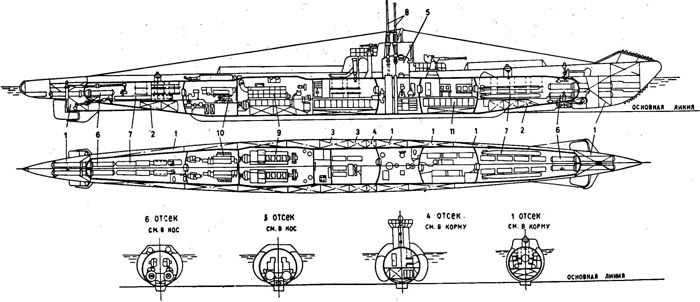

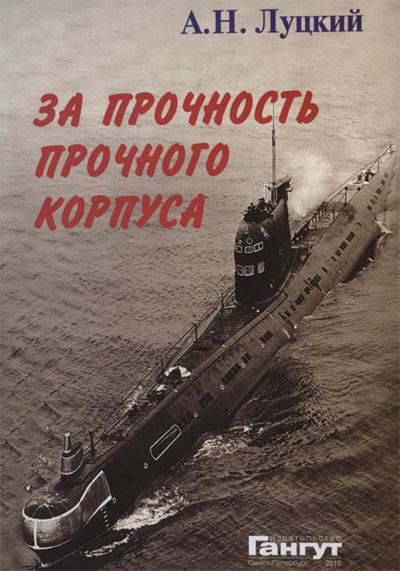

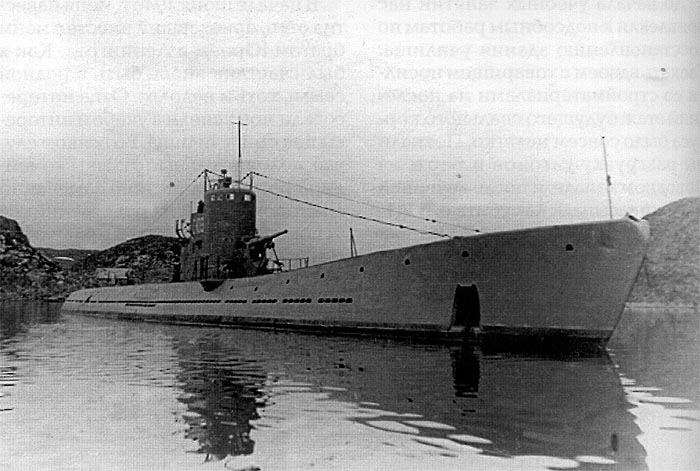

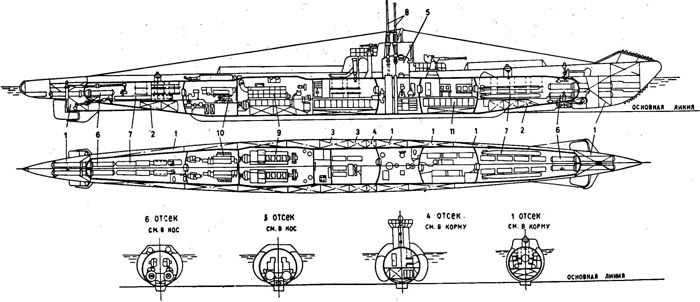

–Р–≤—В–Њ—А, –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ –≥–Њ–і–∞—Е —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–љ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л, —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–µ—В –Њ–± –Є—Е –≤–ї–Є—П–љ–Є–Є –љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г. –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г –≤–µ—А—Б–Є–є –≥–Є–±–µ–ї–Є –Р–Я–Ы ¬Ђ–Ъ—Г—А—Б–Ї¬ї. –Ъ–љ–Є–≥–∞ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–∞ –њ–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –і–≤—Г—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤ –≤ 60-80-–µ –≥–Њ–і—Л XX –≤–µ–Ї–∞. –Р–≤—В–Њ—А –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–Є—В: –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-—Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Д–Њ–љ–і –Є–Љ. –Т–Є–Ї—В–Њ—А–∞ –Ъ–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≥—А—Г–њ–њ—Г –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–є ¬Ђ–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Н—Б–Ї–Њ—А—В¬ї, ¬Ђ–С–∞–ї—В-–≠—Б–Ї–Њ—А—В¬ї, ¬Ђ–С–∞–ї—В-–Ґ–µ—Б—В¬ї –Є –ї–Є—З–љ–Њ –Р–љ–і—А–µ—П –У–µ–љ–љ–∞–і—М–µ–≤–Є—З–∞ –С–∞–±—Г—А–Њ–≤–∞ –Ј–∞ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є. –£–Т–Р–Ц–Р–Х–Ь–Ђ–Щ –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–Х–Ы–ђ!–Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ —Б—Д–µ—А–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В –±—Л–ї–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж, –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –†–Њ–і–Є–љ—Л –≤ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞, –≥–Њ—А–і–Њ –љ–µ—Б–ї–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–∞–≥, –њ–Њ–≤—Л—И–∞—П –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –°—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Ч–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞¬ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А—П–Ї–∞-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –Є –≤—Б—П –µ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ-—П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –ї—О–і–µ–є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї—Г. –Ч–∞ –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Р.–Э.–Ы—Г—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —В—Л—Б—П—З–Є —Е–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –Љ–Є–ї—М, –≥–Њ–і—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≤–∞—Е—В –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞—Е –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –° –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Є —В–µ–њ–ї–Њ—В–Њ–є –∞–≤—В–Њ—А –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–≤ –њ–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г, –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –Х–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–∞ —Д–ї–Њ—В–∞, –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —А—П–і —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –∞–≤–∞—А–Є—П–Љ–Є –Є –≥–Є–±–µ–ї—М—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В—А–∞–≥–µ–і–Є—О —Б –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Ъ—Г—А—Б–Ї¬ї, —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Є–Ј–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –£–є–і—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ы—Г—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А–љ–µ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ вАФ –У–Є–і—А–Њ–њ—А–Є–±–Њ—А¬ї, –Ј–∞–±–Њ—В—П—Б—М –Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. 14 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 2007 –≥. –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р.–Р.–Ъ–Њ–Љ–∞—А–Є—Ж—Л–љ  –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ъ–Њ–Љ–∞—А–Є—Ж—Л–љ –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ы—Г—Ж–Ї–Є–є –Я–†–Х–Ф–Ш–°–Ы–Ю–Т–Ш–Х–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –¶–Э–Ш–Ш ¬Ђ–У–Є–і—А–Њ–њ—А–Є–±–Њ—А¬ї –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–У–∞–љ–≥—Г—В¬ї —В–Є—А–∞–ґ–Њ–Љ 1000 —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤, –≤—Л—И–ї–Њ –≤ 2002 –≥–Њ–і—Г. –Ь–љ–µ, –Ї–∞–Ї –∞–≤—В–Њ—А—Г, –њ—А–µ–Ј–µ–љ—В–Њ–≤–∞–ї–Є 50 —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П —А–∞–Ј–і–∞—А–Є–ї —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ, –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Г, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞–Љ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§, –Т–Ь–Р –Є–Љ. –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞, –Т–°–Ю–Ъ –Т–Ь–§, –Т–Ь–Ш –Є–Љ. –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –Ь—Г–Ј–µ—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є–Љ. –Р.–Ш.–Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ –Є —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–∞–Љ-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —О–±–Є–ї–µ—П вАФ 30-–ї–µ—В–Є—П –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–∞ –љ–∞ –†–Я–Ъ–°–Э ¬Ђ–Ъ-258¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 2002 –≥–Њ–і–∞. –Ю—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–Є—А–∞–ґ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–У–∞–љ–≥—Г—В¬ї –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї–Њ –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Г—О –њ—А–Њ–і–∞–ґ—Г. –Ф–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є. –Ч–∞–њ–Є—Б–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ, —П –≤–µ–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –і–µ–ї–Њ–Љ, –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, –≥–і–µ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М (–љ—Л–љ–µ –Ю–Р–Ю ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А–љ "–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ вАФ –У–Є–і—А–Њ–њ—А–Є–±–Њ—А"¬ї) –≤ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–µ–Љ—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –≤—Л–±–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ—Б—В–Є —Н—В–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –њ–µ—З–∞—В–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В—М—Б—П –Њ –љ–Є—Е –љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П, –љ–Њ —В–µ–Љ—Г ¬Ђ–Ъ—Г—А—Б–Ї–∞¬ї —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≤–µ—Б—В–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤—Л –Ї–љ–Є–≥–Є вАФ –њ–Њ —Б—Г—В–Є, —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л —Н—В–Њ–Љ—Г –Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Є —А–∞–љ–µ–µ, –љ–µ —А–∞–і–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞, –∞, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –і–ї—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ї–љ—Г–µ—В –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–є, –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Э–Њ—П–±—А—М 2007 –≥. –Ю–Ґ –Р–Т–Ґ–Ю–†–Р –Э–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –і–∞–≤–љ–Њ, –µ—Й–µ –≤ –≥–Њ–і—Л —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ, –љ–Њ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—Г–≥. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—П—Б—М —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є-—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤ –Њ—В–≤–µ—В —Б–ї—Л—И–∞–ї –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Е, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –≤ –љ–∞–Ј–Є–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Г—О –Ј–∞–њ–Є—Б—М —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–і –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–≤–∞—А–Є–Є –Я–Ы–Р ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж¬ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П –Я–Ы–Р¬Ђ–Ъ-8¬ї –≤ –≤–Њ–і–∞—Е –С–Є—Б–Ї–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞, –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є–ї–∞ –Њ–≥–Њ–ї—В–µ–ї–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е —Б–њ–∞—Б—В–Є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—А–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—О —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М —Б–≤–Њ—П —Н–њ–Њ–њ–µ—П –љ–∞ –Я–Ы ¬Ђ–°-150¬ї. –Ґ–∞–Ї —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≥–ї–∞–≤–∞ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Ю–≥–Њ–ї—В–µ–ї–Њ—Б—В—М¬ї. –Т –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –≥–Є–±–µ–ї–Є ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞¬ї –Њ—В–љ–µ—Б –µ–µ –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Т –њ–µ—З–∞—В–Є —П –µ–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б –≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О –≥–ї–∞–≤—Л ¬Ђ–Ґ–Њ—Б—В—Л¬ї –Є ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ–Ї–Є¬ї. ¬Ђ–Ґ–Њ—Б—В—Л¬ї —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї 45-–ї–µ—В–Є—О –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј 1-–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Т–Ь–£ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞–ї—Б—П –Ј–∞—З–Є—В–∞—В—М –љ–∞ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ –±–∞–љ–Ї–µ—В–µ —Б –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ—Б—В–∞, –∞ ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ–Ї–Є¬ї –њ–Є—Б–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П —О–±–Є–ї–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Є–Ј–і–∞—В–∞ –Ї 50-–ї–µ—В–Є—О –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Ь–£. –Т—Б–µ —В—А–Є ¬Ђ–Њ–њ—Г—Б–∞¬ї –Ї–∞–Ї-—В–Њ –њ—А–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞ —Б—Г–і –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ-–љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ. –Ю–і–Њ–±—А–Є–ї–Є. –°—В–∞–ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Є –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ, –њ—Л—В–∞—П—Б—М —Б–≤—П–Ј–∞—В—М —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Б —Г–ґ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ —А–∞–љ–µ–µ. –Т–Њ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–ї–∞–≤–∞—Е –µ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —А–∞–љ–µ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –ѓ –љ–∞–і–µ—О—Б—М, —З—В–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —Н—В–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А—Л. –Ґ–Ю–°–Ґ–Ђ–Ъ 45-–ї–µ—В–Є—О –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –Є–Ј 1-–≥–Њ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Я—А–Є –Ј–∞—Б—В–Њ–ї—М–µ –≤ —Б—А–µ–і–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Њ–≤-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л –і–≤–∞ —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–Њ—Б—В–∞. –Я–µ—А–≤—Л–є вАФ ¬Ђ–Ч–∞ —З–Є—Б–ї–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–є, —А–∞–≤–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї—Г –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ!¬ї. –Т—В–Њ—А–Њ–є вАФ ¬Ђ–Ч–∞ –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞!¬ї. –° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Є–Ј —Н—В–Є—Е ¬Ђ–Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤¬ї —П –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ш—В–∞–Ї, –ї–µ—В–љ—П—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ 1954 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є—Й—Г –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П ¬Ђ–£—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П¬ї.  –Ы–µ—В–љ—П—П –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ. –°–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–°-103¬ї. 1954 –≥–Њ–і –У—А—Г–њ–њ–∞ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ –Я–Ы ¬Ђ–°-103¬ї. –Т —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–µ–љ—П, –±—Л–ї–Є –Ф–Є–Љ–∞ –°—В—А–Њ–≥–Є–є, –Ы–µ—Е–∞ –Р–ї–Є–љ–µ—А, –У–µ–љ–∞ –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –Є –С–Њ–± –Ч–Њ—А–Є–љ. –Т—Б–µ –і—Г–±–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—В–∞—А—И–Є–љ –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –ѓ –і—Г–±–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–∞. –Ґ–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л ¬Ђ–Ґ—А–∞–њ¬ї –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е IX —Б–µ—А–Є–Є (–і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞) —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –≤ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≤–Њ 2-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Т—Б–µ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї –љ–∞ –У–Ъ–Я –≤ 3-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ–є —В—А—Г–±–µ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –ї–Њ–і–Ї–Є –±—Л–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤ (–њ–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ы—Г–љ–Є–љ–∞), —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ вАФ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –°—Г–Ј–і–∞–ї—М (–±—Г–і—Г—Й–µ–µ ¬Ђ—Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ¬ї –Т–Ю–Ы–°–Ю–Ъ –Т–Ь–§). –Ш –≤–Њ—В, –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–∞ —Б–±–Њ—А-–њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Щ–Њ–Ї–∞–љ—М–≥–Є –љ–∞—И–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ–Њ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е ¬Ђ–њ—Г–Ј—Л—А–љ—Л—Е¬ї —Б—В—А–µ–ї—М–± –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –і–∞–ї–Є ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ¬ї –љ–∞ –∞—В–∞–Ї—Г —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є. –Р–љ—В–Є–њ–Њ–≤, –љ–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –∞—Б–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л. –Ъ–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Ж–µ–ї–Є –Є –љ–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л —А–∞—Б—З–µ—В–∞ –У–Ъ–Я, —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–∞ –Њ–≥—А—Л–Ј–∞–ї—Б—П –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, –∞ —Б–∞–Љ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Є—Б–µ–ї –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–µ, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ —Ж–µ–ї–Є –љ–∞ —В–∞–±–ї–Є—З–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї ¬Ђ—Д–Є¬ї.  –Я–Ы –°-103. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В (–њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —Д–Њ—В–Њ). - 3-—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ы—О–і–Є, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б–Њ–±—Л—В–Є—П. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–∞ "–Ґ–∞–є—Д—Г–љ". –°–µ—А–Є—П "–љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г", –≤—Л–њ—Г—Б–Ї вДЦ 11. –°–Я–±,, 2011. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –∞—В–∞–Ї–Є —П —Б–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ–ґ–∞–љ–Њ–Љ –і–Є–≤–∞–љ–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–Љ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є –ґ–∞–ї–µ–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–Њ —Б–ї–µ–Ј–Њ–є –≤ –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї—А–Є—З–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ—Г—О —В—А—Г–±—Г —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ш–Ј –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Є –≤ –Њ—В–≤–µ—В –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Љ–∞—В—М-–њ–µ—А–µ–Љ–∞—В—М¬ї. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–љ–Њ–є —В—А—Г–±–µ –≤ 1-–є –Њ—В—Б–µ–Ї –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М: ¬Ђ–Ґ–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В вАФ —В–Њ–≤—Б—М!¬ї. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ ¬Ђ–Я–ї–Є!¬ї. –Э–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–Є –Њ–њ—П—В—М ¬Ђ–Љ–∞—В—М-–њ–µ—А–µ–Љ–∞—В—М¬ї –Є ¬Ђ–±–Њ—Ж–Љ–∞–љ... –і–µ—А–ґ–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г...¬ї. –Р –ї–Њ–і–Ї–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–Њ—Б, –Є–Ј 1-–≥–Њ –Є 7-–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—И–ї–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Њ–± —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞: ¬Ђ–Я—А–Њ–і—Г—В—М –±–∞–ї–ї–∞—Б—В –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ!¬ї. –Э–∞—В—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—В—А—Г–±–Є–ї–Є —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і—Л –Є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ—Л –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є—П, –љ–Њ... –Я–®–Ш–Ъ!!! –Ч–∞–њ–∞—Б –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ ¬Ђ–њ—Г–Ј—Л—А–љ—Л—Е¬ї –∞—В–∞–Ї –љ–∞ –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –±–∞–ї–ї–Њ–љ–Њ–≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –¶–У–С –њ—А–Є –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П—Е –≤ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Ф–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤ —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞—Е –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ 3 –Ї–≥/—Б–Љ2. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є –Є –њ–Њ–і –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–µ—Б—В–Є –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є—В –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 30 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–є –њ—Г–Ј—Л—А—М –≤ –°–У–С –љ–∞—З–љ–µ—В —Б–ґ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–ї–∞–≤—Г—З–µ—Б—В—М –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞—В—М вАФ –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ —А—Г—Е–љ–µ—В –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В. –Р –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –Љ–Њ—А—П –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –≤ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є! –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–µ–≤—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤: –љ–Њ—Б вАФ 20, –Ї–Њ—А–Љ–∞ вАФ 7 –Љ–µ—В—А–Њ–≤.., –љ–Њ—Б вАФ 30, –Ї–Њ—А–Љ–∞ вАФ 12 –Љ–µ—В—А–Њ–≤.., –љ–Њ—Б вАФ 35, –Ї–Њ—А–Љ–∞ вАФ 12 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—ВвАФ 22 –Љ–µ—В—А–∞, –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В 15 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –љ–∞ –љ–Њ—Б! –Э–Њ—Б вАФ 40, –Ї–Њ—А–Љ–∞ вАФ 15 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В 27 –Љ–µ—В—А–Њ–≤! –Ф–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В 18 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –љ–∞ –љ–Њ—Б! –Ф—Г—И—Г —Б–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є —Б—В—А–∞—Е –Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ—Б–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є. –°–Є–ґ—Г –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–Љ—Г –±–Њ—А—В—Г, —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –≤—Ж–µ–њ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —А–∞–Љ—Г –і–Є–≤–∞–љ–∞, –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –≤–Њ—В–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ—Г —В–Њ—З–Ї—Г –і–≤–µ—А—Ж—Л —А—Г–љ–і—Г–Ї–∞. –Ю—В—Б—З–µ—В –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞–Љ вАФ 27 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, 25 –Љ–µ—В—А–Њ–≤! –Ы–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–µ—В! 20, 15.., 5 –Љ! –Т—Л–ї–µ—В–µ–ї–Є! –†–µ–Ј–Ї–Є–є –Ї—А–µ–љ –љ–∞ –ї–µ–≤—Л–є –±–Њ—А—В, —А—Г–љ–і—Г–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –љ–∞–≤–Є—Б–ї–Є –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, —Б–∞–Љ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П —Б–њ–Є–љ–Њ–є –љ–∞ —А—Г–љ–і—Г–Ї–Є –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤–Є–ґ—Г вАФ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–≤–µ—А—Ж–∞ —А—Г–љ–і—Г–Ї–∞ –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Є–Ј —А—Г–љ–і—Г–Ї–∞ –≤—Л–≤–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є —Б–µ–є—Д –Є –ї–µ—В–Є—В –≤ –Љ–µ–љ—П!!! –Т—Б–µ —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –≤ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Є–љ–Њ! –Э–µ—В —Б–Є–ї —И–µ–≤–µ–ї—М–љ—Г—В—М—Б—П. –°–µ–є—Д, –Ј–ї–Њ–≤–µ—Й–µ –њ—А–Њ—Б–≤–Є—Б—В–µ–≤ –Љ–Є–Љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Г—Е–∞, —Б —В—А–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—А—Г–±–Є–ї—Б—П –≤ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Г—О –і–≤–µ—А—Ж—Г —А—Г–љ–і—Г–Ї–∞ —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є...  : 1 вАФ —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–∞; 2 вАФ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–љ–∞—П —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞; 3 вАФ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞; 4вАФ —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П; 5 вАФ –њ—А–Њ—З–љ–∞—П —А—Г–±–Ї–∞; 6 вАФ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В; 7 вАФ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–∞—П —В–Њ—А–њ–µ–і–∞; 8 вАФ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ; 9 вАФ –і–Є–Ј–µ–ї—М; 10 вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≥—А–µ–±–љ–Њ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М; 11 вАФ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П. –І–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ вАФ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –Љ–µ—А–љ–Њ –Ї–∞—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–µ. –Ъ–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б—А–µ–і–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О. –Т—Б–µ –Ї—Г—А–Є–ї–Є, –љ–µ—А–≤–љ–Њ –і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—Л–Љ. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М. –Т 1-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –њ—А–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ј–Њ—А–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —В—А—О–Љ–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї–Є –Є, –њ–Њ–Ї–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –∞—В–∞–Ї–µ, –љ–∞–±—Г—Е–∞–ї–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–µ—Б—В–Є –≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Г. –Ы–Њ–і–Ї–∞ —Б–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –љ–Њ—Б, –Є –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –µ–µ –љ–∞ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А—Г–ї—П–Љ–Є. ...–Ш –≤–і—А—Г–≥, —Б—А–µ–і–Є –≥–Њ–Љ–Њ–љ–∞ –Ї—Г—А—П—Й–Є—Е: ¬Ђ–Ы–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В—Б—П! –Т—Б–µ –≤–љ–Є–Ј!..¬ї. –Т—Б–µ –њ–Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –≤–љ–Є–Ј. –Ъ—Г—А—Б–∞–љ—В, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є. –Т—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—О –≤ –ї—О–Ї, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–∞—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Љ–µ–љ—П –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, –њ–∞–і–∞—О –≤ —И–∞—Е—В—Г –ї—О–Ї–∞ –љ–∞ –ї—О–і–µ–є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г. –°–≤–µ—А—Е—Г –≤–Њ–і–∞! –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–∞–і—А–∞–Є–≤–∞–µ—В –ї—О–Ї —Г–ґ–µ —Б –≤–Њ–і–Њ–є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В: ¬Ђ–†—Г–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ! –Ю–±–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–ї–љ—Л–є!¬ї. –Ы–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—А–Ї–ї–Є, –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П —В–Њ–ґ–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є —А–∞–Ј—А—П–ґ–µ–љ–∞. –Ч–∞–њ–∞—Б–∞ –Т–Т–Ф —Г–ґ–µ –љ–µ—В. –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Њ—Б—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–∞—Б–Њ—Б —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –љ–∞ –Њ—В–Ї–∞—В –≤–Њ–і—Л –Є–Ј —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Л –Ј–∞ –±–Њ—А—В. –Т—Л–Ї–∞—З–∞–≤ –≤–µ—Б—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –±–∞–ї–ї–∞—Б—В –Ј–∞ –±–Њ—А—В, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Є –њ–Њ–ї—Г–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є, –Њ—В–Ї—А—Л–≤ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї, –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –і–Є–Ј–µ–ї—М –љ–∞ –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–∞. –Ш —В–∞–Ї, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –≤—Б–њ–ї—Л–ї–Є –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –†–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М. –Я–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј, –≤—Б–њ–ї—Л–≤ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ, —А—Г—З–љ—Л–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–µ –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є –љ–µ –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є, –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–∞ –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –¶–У–С –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –њ–ї–Њ—Е–Њ (–ї–Њ–і–Ї–∞ —Б—В–∞—А–∞—П, –і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А–µ–Љ–Њ–љ—В), –Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–∞—П –њ–Њ–і—Г—И–Ї–∞ –Є–Ј –¶–У–С —Б—В—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М, –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б–µ–ї–∞, –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –љ–Њ—Б–Њ–Љ –Ј–∞—А—Л–ї–∞—Б—М –≤ –≤–Њ–ї–љ—Г, –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–∞–љ–Є–Ї–∞–љ—Г–ї, –∞ –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ: ¬Ђ–Т—Б–µ –≤–љ–Є–Ј¬ї –Є ¬Ђ–Ч–∞–і—А–∞–µ–љ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї¬ї –≤ –љ–µ—А–≤–љ–Њ–Љ —И–Њ–Ї–µ —В—А—О–Љ–∞—З –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–∞ –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –Є –≤–µ—Б—М –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Є–Ј –¶–У–С —Б—В—А–∞–≤–Є–ї.  –Я–Њ–Љ–љ—О, —Г–ґ–µ –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ —А–µ–є–і–µ –≤ 7-–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –≤ –≥–љ–µ—В—Г—Й–µ–є —В–Є—И–Є–љ–µ –њ—М–µ–Љ –≤–µ—З–µ—А–љ–Є–є —З–∞–є, –≤–µ—А–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї–∞–Њ —Б —Б—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –Є –≥–∞–ї–µ—В–∞–Љ–Є.., –∞ –Ј—Г–±—Л –Љ–µ–ї–Ї–Њ —Б—В—Г—З–∞—В –Њ –Ї—А–∞–є —Н–Љ–∞–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—А—Г–ґ–Ї–Є. –®–Њ–Ї –µ—Й–µ –љ–µ –њ—А–Њ—И–µ–ї. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Б–ї–Њ–≤–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —П —В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї. –Т —В—Г –ґ–µ –љ–Њ—З—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Њ—З–µ–љ—М –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є. –•–Њ—В—П –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї. –Р —З–µ—А–µ–Ј –њ–∞—А—Г –і–љ–µ–є –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –њ–µ—А–≤—Л–є —В–Њ—Б—В –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є ¬Ђ–Ч–∞ —З–Є—Б–ї–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–є, —А–∞–≤–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї—Г –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ!¬ї. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є. –Ф–µ–Ї–∞–±—А—М 1955 –≥–Њ–і–∞. –ѓ, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –С–І-III –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А. 613 ¬Ђ–°-334¬ї –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е. 7-–є –Њ—В—Б–µ–Ї. –Я–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–ї—П—Ж–Є–Є: ¬Ђ–У–ї—Г–±–Є–љ–∞ 180 –Љ. –Ю—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М—Б—П –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е!¬ї, –Є –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ–µ–ґ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ –Ј–≤—Г–Ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞, —Б–≤–Є—Б—В, –≤–Њ–і—П–љ–∞—П –њ—Л–ї—М, —В—Г–Љ–∞–љ... –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і —В–Њ—А–њ–µ–і–Є—Б—В–∞: ¬Ђ–Ґ—А—О–Љ –њ–Њ–ї–љ—Л–є!¬ї. –Ґ—А—О–Љ–љ—Л–є –±–µ–Ј –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї —В—А—О–Љ–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–њ—Г –љ–∞ –Њ—Б—Г—И–µ–љ–Є–µ —В—А—О–Љ–∞. –Ю—В –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–∞ –љ–∞—Б–Њ—Б–∞ —П –Њ—З–љ—Г–ї—Б—П –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В. –Ю—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є—Б—М. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤—Л—А–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В–µ–ї—П —Б–Љ–∞–Ј–Ї–Є –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Л—Е —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤. –Т–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –≤–µ–µ—А–Њ–Љ –Є–Ј-–њ–Њ–і —Д–ї–∞–љ—Ж–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –њ—Л–ї–Є. –Я–Њ–Љ–њ–∞ —Б–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М. –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ–∞—П. –Ф–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В. –Р–≤–∞—А–Є–є–љ—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г –љ–µ –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

26.03.201310:1726.03.2013 10:17:44

0

25.03.201310:4825.03.2013 10:48:11

–Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–љ–µ–Ј–і–∞ –Ф–µ—В—Б—В–≤–∞, –Є –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ –љ–∞—И–∞ —Б—Г–і—М–±–∞.  –Я–µ—А–≤—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Э–∞–Љ 5 –ї–µ—В! –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б —А–µ–±—П—В –Ї –ґ–∞–љ—А—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї —Б–љ–Є–ґ–∞—В—М—Б—П. –†–Њ–Ј–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ вАУ —Б–Є–ї—Л —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ю–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —И–∞–≥ –Ј–∞ —И–∞–≥–Њ–Љ, –±–µ–Ј –љ–∞–њ–Њ—А–∞, –њ—А–Є–≤–Є–≤–∞–ї–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ, —Г—З–Є–ї–∞ –Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—О, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-—Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —Г—З–Є–ї–∞ —З–µ—В–Ї–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є—В—М –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М. –° –ї–Є—Е–Є—Е –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В—Л—Е –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П вАУ –°–Є–Љ–≤–Њ–ї –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ю—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј —А–∞–±–Њ—В—Л, –≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ —И–ї–Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤, –≤—Б–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ф–Ъ —Б–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –∞—А–µ–љ–і—Г –њ–Њ–і —И–Њ–њ—Л, –±–∞–љ–Є, –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л. –Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї—А–µ—Б–ї–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ–Љ–Є –ї—О—Б—В—А–∞–Љ–Є, –≤–∞–Ј–∞–Љ–Є –Є —Б–µ—А–і—Ж–∞–Љ–Є –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ґ–µ–∞—В—А –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –≤ –±–Є–ї—М—П—А–і–љ—Л–є –Ї–ї—Г–±, —З—В–Њ —В–∞–Љ —В–µ–∞—В—А, –≤–µ—Б—М –Ф–Ъ —Б—В–∞–ї –С–Њ—Г–ї–Є–љ–≥–Њ–Љ, –∞ –µ—Б–ї–Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–Њ –Є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж-–Ј–∞–ї –±—Л–ї –Њ—В–і–∞–љ –≤ –∞—А–µ–љ–і—Г –њ–Њ–і –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Д–Њ–љ–∞—А–Є. –Ц–µ–ї–∞—О—Й–Є–µ —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—М –Ї—Г—Б–Њ–Ї –≤ –∞—А–µ–љ–і—Г —И–∞—А–Є–ї–Є—Б—М –≤ —В–µ–Љ–љ—Л—Е –Њ–±–Њ–і—А–∞–љ–љ—Л—Е –ї–∞–±–Є—А–Є–љ—В–∞—Е —Г–Љ–Є—А–∞—О—Й–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—П –Ј–∞–Ї–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–≤–µ—А–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤, –Љ–∞–ї—Л—Е —Б—Ж–µ–љ, –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є, –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–∞–љ–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Е–Њ—В—М –њ—П–і—М –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–Є –љ—Г–ґ–і—Л. –° –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–љ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї–Є –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ —Б—Г–і—М–±—Л –ї—О–і–µ–є, –і–µ—В–µ–є. –£–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –љ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П. –Э–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ—В –≤–∞–љ–і–∞–ї–Є–Ј–Љ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –Ю–±–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –Є —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –°–∞—В–∞–љ–∞ —В–∞–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї –±–∞–ї. –Т–Њ—В —Г–ґ–∞—Б-—В–Њ! –Э–∞–і–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ—В–Є—Й–µ–Љ вАУ –У–Х–Э–Ш–Х–Ь –Ь–Х–°–Ґ–Р, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–Є–љ—Л вАУ –Ъ–Ю–Ґ–Ы–Ю–Т–Р–Э, –Ї–∞–Ї –њ–Є—И—Г—В –µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞—В–µ–ї–Є.  ¬Ђ–У–µ–љ–Є–є –Љ–µ—Б—В–∞¬ї вАУ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–є –Ф–Ъ –Я–µ—А–≤–Њ–є –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–Є. . ¬Ђ–Ф–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–Љ!..¬ї –Т–Њ—В –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є –Њ–њ—П—В—М, –†–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є –Є –љ–∞—И–Є –і—Г—И–Є.... –Р –Ї—В–Њ –Є—Е –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞—В—М? –Ы–µ–≥–Ї–Њ –Є–і–µ—О –њ–Њ–≥—Г–±–Є—В—М вАУ –С–Њ–ї—М—И—Г—О, —З–Є—Б—В—Г—О, —Б–≤—П—В—Г—О вАУ –Ш –≤–µ—А—Г –љ–∞ –±–µ–Ј–≤–µ—А—М–µ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М, –†–∞–Ј—А—Г—И–Є–≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ–Њ–і—З–∞—Б—В—Г—О. –Ш—А–Є–љ–∞ –Ц–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤–∞. –Ю–њ–µ—А–љ—Л–є —В–µ–∞—В—А –љ–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –і–Њ—Б—В—Г–њ–µ–љ. –Р –Ф–≤–Њ—А–µ—Ж –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—П вАУ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –°–Ю–Ч–Ш–Ф–Р–Э–Ш–ѓ, —Б—В–∞–ї –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ-–Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Є—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В—А—Г–і—Г –Ф–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –У–∞–ї–Є–љ—Л –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –°–≤–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є –µ–µ –і—А—Г–ґ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –Є –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–µ—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П. –Э–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –†–Њ–Ј–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–µ, –і–∞–ґ–µ –≤ –ї–Є—Е–Њ–ї–µ—В—М–µ, –Њ–љ–∞ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–µ–±–µ –≤ –њ–Њ–Ї—Г–њ–Ї–µ –∞–±–Њ–љ–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—О.  –Т –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ –§–Є–ї–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ј–∞—А—П–±–Є–ї–Њ –Њ—В –Ї—А–∞—Б–љ–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ—Л—Е –њ–Є–і–ґ–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Є–і—П—Й–Є—Е –≤ –њ–∞—А—В–µ—А–µ, –≤ –ї–Њ–ґ–∞—Е —В–Њ–ґ–µ –Њ–љ–Є, –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –і–∞–Љ. –Т —А—Г–Ї–∞—Е –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і –Ї—А–µ—Б–ї–∞–Љ–Є –±–∞–љ–Ї–Є —Б –њ–Є–≤–Њ–Љ. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Є—Е –≤ —Н—В–Њ—В –Ј–∞–ї. –Я–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –≥—Г–ї—Г –Є –ї–Є—Ж–∞–Љ, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –Њ–љ–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Є –Њ—В –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, –љ–Њ –љ–∞–і–Њ. –Ш –љ–∞–і –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ ¬Ђ–Э–Р–Ф–Ю¬ї –≤ –і–µ–≤—П—В–Њ–Љ —А—П–і—Г вАУ —Б–Њ —Б–њ–Є–љ—Л вАУ –≥—А–∞—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–µ—В—Б—П —Б–µ–і–∞—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞. –Т—Б—П —Б—В–∞—В—М —Н—В–Њ–є –Ф–∞–Љ—Л –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞ –≤—Л–Ј–Њ–≤ –љ–Њ–≤—Л–Љ —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ –µ–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–љ–∞-—В–Њ –Ј–љ–∞–ї–∞, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –≤ —Е—А–∞–Љ–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ч–і–µ—Б—М вАУ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –њ–µ—З–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ч–∞ –њ—А–µ–ї–µ—Б—В—М –і–Є–≤–љ—Г—О, вАУ –њ–Њ—Б—В–Є—З—М –µ—С –љ–µ—В —Б–Є–ї, –Ґ–∞–Љ вАУ –і–Є–Ї–Є–є —Б–њ–ї–∞–≤ –Љ–Є—А–Њ–≤, –≥–і–µ —З–∞—Б—В—М –і—Г—И–Є –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –†—Л–і–∞–µ—В, –Є—Б—Е–Њ–і—П –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–µ–є —Б–≤–µ—В–Є–ї. –Т–Њ—В вАУ –Љ–Њ–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥, –Љ–Њ–є —Б—В—А–∞—Е –≤ —В–Њ—В –≤–µ—З–µ—А –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ! –°–∞–Љ–∞ —Б–µ–±–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ вАУ –ї–µ—В–Є—И—М, –ї–µ—В–Є—И—М —В—Л –Љ–Є–Љ–Њ, –Ъ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є—П–Љ –Є–љ—Л–Љ, –љ–µ –≤–µ–і–∞—П –Њ—А–±–Є—В, –Ш —Н—В–Њ—В –Љ–Є—А —В–µ–±–µ вАУ –ї–Є—И—М –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Њ–±–ї–∞–Ї –і—Л–Љ–∞, –У–і–µ —З—В–Њ-—В–Њ –ґ–ґ–µ—В, –њ–Њ–µ—В, —В—А–µ–≤–Њ–ґ–Є—В –Є –≥–Њ—А–Є—В! –Ш –≤ –Ј–∞—А–µ–≤–µ –µ–≥–Њ вАУ —В–≤–Њ—П –±–µ–Ј—Г–Љ–љ–∞ –Љ–ї–∞–і–Њ—Б—В—М... –Т—Б–µ вАУ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Є —Б–≤–µ—В: –љ–µ—В —Б—З–∞—Б—В—М—П, –љ–µ—В –Є–Ј–Љ–µ–љ... –Ь–µ–ї–Њ–і–Є–µ–є –Њ–і–љ–Њ–є –Ј–≤—Г—З–∞—В –њ–µ—З–∞–ї—М –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞, —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е —З–Є—Б—В—Л—Е –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤. –Р–≤—В–Њ—А —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –Ї–∞–њ—Г—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є. –Ю–љ–∞ –±–∞–ї—Г–µ—В –љ–∞—Б –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞–Љ–Є, —Г –љ–µ–µ –Є—Е –±–Њ–ї–µ–µ —И–µ—Б—В–Є—Б–Њ—В! –Ґ–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –£ –љ–∞—Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞—А—В–Њ—В–µ–Ї–∞ —Б –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П—А–Ї–Њ –ґ–Є–ї–Є, –њ–Њ-–±–Њ–є—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—В—П–Љ–Є. –¶–Є–Ї–ї—Л –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –≤ –Є—Е —З–µ—Б—В—М.  –°–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—И–µ–є –Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Њ–є вАУ –і–µ—В–Є—Й–µ –°–Њ—Д—М–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤ –°—В—А–ґ–µ–ї—М—З–Є–Ї, вАУ –Љ—Л –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М ¬Ђ–£ –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ¬ї, –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ вАУ –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л –Є —В–µ—Е –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є, —З—В–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –Ш.–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Њ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –љ–∞—И–Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л вАУ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є ¬Ђ—Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є, –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–µ–±¬ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л. –ѓ –љ–µ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ–Њ–≤, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, –љ–Њ —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–∞ –Ј–∞–ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є. –£ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Х—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞; –Ъ –љ–Є–Љ –љ–∞–і–Њ –њ—А–Є–≥–ї—П–і–µ—В—М—Б—П –љ–µ —Б–њ–µ—И–∞ –І—В–Њ–± –≤ –Є—Е —Б—Г–і—М–±–µ –Ґ–µ–±–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М—Б—П –Ъ—А–∞—Б–Є–≤–∞—П –Є –≥–Њ—А–і–∞—П –і—Г—И–∞. –Я–Њ–і —Б—В–∞—В—М –њ–Њ—Н—В—Г –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤—Г –≤–Њ—Б–њ–µ–ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г –Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ–Є—З–µ–≤–∞. –£ –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ј–љ–∞–ї–∞ –љ–∞—И—Г –Ь–∞—А–Є—О –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–љ—Г –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤—Г вАУ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П —Д–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–§–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–µ–є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ¬ї. –≠—В–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, –ґ–Є–Ј–љ–µ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ. –Ф–∞ –Є –µ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–і —Б—В–∞—В—М –µ–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ вАУ –≤ –ї—О–±—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –љ–µ –њ–∞–і–∞—В—М –і—Г—Е–Њ–Љ. –Ф–∞–ґ–µ –≤ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±—О—А–Њ –љ–∞–і –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-34, –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–∞—П –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–≥—А–∞–і—Г—Б–љ—Л–є –Љ–Њ—А–Њ–Ј, –Њ–љ–∞ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ –≤—Б—С, —З—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –Њ—В—В—Г–і–∞ –Є—Е —В–∞–љ–Ї–Є —И–ї–Є –≤ –±–Њ–є. –£–є–і—П –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є—О, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є, —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Ї –љ–Є–Љ –Є –Ї –µ—С —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–є —Д–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ. –Э–µ –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–Є, –∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤, —В–≤–Њ—А–Є–ї–Є –і–µ—В–Є –њ–Њ–і –µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, —А–∞–Ј–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞—П –Ї–∞–ґ–і—Г—О —Б–Њ–ї–Њ–Љ–Є–љ–Ї—Г, —З–µ–Љ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Є –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Њ–Ї. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–µ–≤–∞—П —Б–µ–Љ—М—П! –Х—С –Љ—Г–ґ-–ї–µ—В—З–Є–Ї, –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї—М –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З, –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤—Б—О –≤–Њ–є–љ—Г, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Г –љ–∞—Б –≤ –Я—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–µ. –Ь–∞—А–Є—П –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –ґ–µ–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞, вАУ —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М, —В–µ–Љ –Њ–љ–∞ –Љ–Є–ї–µ–є. –Я–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤, —Г–Љ–µ—О—Й–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј—Г–Љ, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Є вАУ –Є–Љ —Ж–µ–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ –Є —Б–Є–ї, –Є —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ. –≠—В–∞ —Н–ї–Є—В–∞ —Б—В–∞—А–∞–ї–∞—Б—М –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Ї–µ –Њ—В –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е –і–µ–ї, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–ї–Њ —Б –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ–Є вАУ –Ґ–Т–Ю–†–Ш–Ґ–ђ –Т–°–Х–Ь –Ш –Э–Х –Я–Ш–©–Р–Ґ–ђ!  –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С—Г–Ј–і—Л–Ї–∞–ї–Њ–≤. –†–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—П –Ї –Њ—В—З—С—В–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Г. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –љ–∞—И –Њ–њ—Л—В–љ–µ–є—И–Є–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ –њ–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б—Г –±–∞—П–љ–∞ –Є –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ–∞ вАУ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С—Г–Ј–і—Л–Ї–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ ¬Ђ–љ–Є–Ј–Ї–Є—Е¬ї —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є—В—М –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ, –Њ—В–Њ–є—В–Є –Њ—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –љ–∞ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ –њ–µ–і—Б–Њ–≤–µ—В–µ —П –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Є —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –њ–µ—Б–µ–љ, –≤—Л—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—П —В–µ–Љ—Г –≤–Њ–є–љ—Л. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Љ–Є—А–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є вАУ ¬Ђ–†–∞—Б—Б–≤–µ—В –љ–∞–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є-—А–µ–Ї–Њ–є¬ї –Ь—Г—Б–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ ¬Ђ–Ф–љ–µ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л¬ї, –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤ –ї–µ–є—В–Љ–Њ—В–Є–≤–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –≤—Б–µ –њ–µ—Б–љ–Є ¬Ђ–Т—Б—В–∞–≤–∞–є —Б—В—А–∞–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П¬ї. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ–Љ –љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –љ–∞ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –С—Г–Ј–і—Л–Ї–∞–ї–Њ–≤—Г, –њ—А–Є–ї–Є—З–љ–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П. –Ф–Њ–њ–Є—Б–∞–≤ —В–µ–Ї—Б—В—Л –і–ї—П —З—В–µ—Ж–∞, —Б–і–µ–ї–∞–≤ –∞—А–∞–љ–ґ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –љ–∞—И–Є–Љ–Є —И–µ—Д–∞–Љ–Є вАУ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є, –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є–≤ –Ї–Є–љ–Њ–Ї–∞–і—А–∞–Љ–Є –Є –≤—Б—П–Ї–Є–Љ–Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —И—В—Г—З–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞—И–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –≤—Л–Љ—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—П –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –љ–µ –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б, –њ–ї—О—Б вАУ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є —В–µ—А—П–≤—И–Є–є—Б—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –±–∞—П–љ—Г –Є –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–µ–Њ–љ—Г. –Р –і–µ—В—П–Љ, –Ї–∞–Ї–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –љ–∞ —А–µ–њ–µ—В–Є—Ж–Є—П—Е! –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –љ—Г–ґ–љ–Њ –і–Њ–є—В–Є –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –љ–Њ–≤–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–∞—П —Н–њ–Њ—Е–∞ вАУ –У–Ш–Ґ–Р–†–Р. –Э–µ—В, –Ї–ї–∞—Б—Б –≥–Є—В–∞—А—Л —Г –љ–∞—Б —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї, –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –љ–µ–Ј–∞—В–µ–є–ї–Є–≤–Њ–Љ—Г –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Г –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –і–љ–µ–Љ, —Е–Њ—В—П –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤ –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г –µ—Й–µ –љ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є, —Б–∞–Љ–Є —А–Њ—Б–ї–Є –Ї–∞–Ї –≥—А–Є–±—Л. –Ь—Л –ґ–µ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –≤—Б—С –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –ї—О–і—П–Љ —З–µ—А–њ–∞—В—М –≤ –љ–Є—Е —Б–Є–ї—Л –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є.  –Я–µ—А–≤—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ: —Б–ї–µ–≤–∞ вАУ –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –Я–Њ–і–±–µ—А–µ–Ј–Є–љ, –∞ —Б–њ—А–∞–≤–∞ вАУ –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Є–є –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А вАУ –≥–Њ–і —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Б–µ–љ—В—П–±—А—М, 1957-–є, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–Є –µ–≥–Њ –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Є –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –Я–Њ–і–±–µ—А–µ–Ј–Є–љ вАУ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥, –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є ¬Ђ–Ю–Ґ–Х–¶¬ї –≤—Б–µ–є "—И–њ–∞–љ—Л" –Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Т–∞—Б–Є–ї–µ–Њ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –£–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Є –Є –і–µ–≤—З–Њ–љ–Ї–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–Є–ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–≤–Њ–Є –і–µ—В–Є—Й–∞, –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—П –њ–Њ –і–≤–∞ –Є –і–∞–ґ–µ —В—А–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –≤ –≥–Њ–і: ¬Ђ–Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –≤ –У–Њ—Б—В—П—Е —Г –Љ–µ–і–≤–µ–і—П¬ї вАУ –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М, ¬Ђ–Ґ—А–Є—Б—В–∞–љ –Є –Ш–Ј–Њ–ї—М–і–∞¬ї –Р.–С—А—Г—И—В–µ–є–љ, ¬Ђ–Ь–Њ—Ж–∞—А—В –Є –°–∞–ї—М–µ—А–Є¬ї –Р.–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –Ы—О–±–Є–Љ—Л–є –ґ–∞–љ—А вАУ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є: ¬Ђ–Ф–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М¬ї –Т.–Ч–Є–Љ–Є–љ–∞, ¬Ђ–°–љ–µ–ґ–љ–∞—П –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞¬ї –Х.–®–≤–∞—А—Ж–∞, ¬Ђ–°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—Л—В—Ж–µ¬ї –Х.–Я–µ—А–Љ—П–Ї–∞ вАУ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Г –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є.  –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –Я–Њ–і–±–µ—А–µ–Ј–Є–љ вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –£–ґ–µ –≤ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ –Ч–Є–љ–Њ–≤–Є–є –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Г —А–µ–±—П—В –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї —В–µ–∞—В—А—Г, –і–Њ—И–ї–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –њ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–µ –С—А–∞—В—М–µ–≤ –У—А–Є–Љ–Љ ¬Ђ–•—А–∞–±—А—Л–є –њ–Њ—А—В–љ—П–ґ–Ї–∞¬ї –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Њ–≥–Њ—А—З–∞–ї–∞, —Б–і–∞–≤–∞—В—М —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –±–µ–Ј –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б—А–Њ–Ї–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П –њ–Њ–і–ґ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ш–≥–Њ—А—М–Ї–∞ —Б—Л–≥—А–∞—В—М —Н—В—Г —А–Њ–ї—М. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –Њ–і–љ–Є–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ: –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В –њ—А–Њ—Б—М–±—Г, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Г—О —Б –Љ–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є вАУ –Њ–љ –±—Г–і—Г—Й–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї, –∞ –љ–µ –∞—А—В–Є—Б—В.  –Ф–∞, –љ–Њ –≤–µ–і—М –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Ш–≤–∞–љ –Ъ—А–∞—Б–Ї–Њ вАУ –±—Л–≤—И–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—А—П–Ї, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ–∞–Љ, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –љ–∞—И–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е, –Ј–∞ —З—В–Њ –Љ—Л –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ—Л.

25.03.201310:4825.03.2013 10:48:11

0

25.03.201310:3525.03.2013 10:35:35

–Я–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є —З–µ—А–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–і–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –≤ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Є—В–µ–ї–µ. вАФ –Я–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є! вАФ —И–µ–њ–љ—Г–ї –Љ–љ–µ –§—А–Њ–ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї, –Њ—В–µ—Ж –Ш–ї—О—И–Є. –Э–∞–≤—А—П–і –ї–Є –Њ–љ —Г–Ј–љ–∞–ї –љ–∞—Б: –њ—А–Њ—И–ї–Њ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї –Љ—Л, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞ –µ–≥–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є ¬Ђ—Й—Г–Ї–µ¬ї. –Э–Њ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –љ–∞—Б, —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—В—М –Њ–± —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –Њ —Б—Л–љ–µ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Њ –љ–∞—И–µ–Љ ¬Ђ–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є¬ї. вАФ –ѓ –µ–і—Г –љ–∞ –і–љ—П—Е –≤ –Ч–µ—Б—В–∞—Д–Њ–љ–Є, вАФ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ–љ –љ–∞ –њ—А–Њ—Й–∞–љ—М–µ. вАФ –Ґ–∞–Љ –≤—Б—В—А–µ—З—Г—Б—М —Б –Ш–ї—О—И–µ–є. –Р –≤—Л –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–∞—Е –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї? –£ –†—Л–љ–і–Є–љ–∞? –Э—Г, –ґ–µ–ї–∞—О —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–≤. –§—А–Њ–ї –њ–Њ–≤–µ–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞ —В—Г —Г–ї–Є—Ж—Г, –≥–і–µ –Њ–љ –ґ–Є–ї –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л; —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є –ґ–Є–ї–Є—Й–∞ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –§—А–Њ–ї–∞ —Б—В–Њ—П–ї –љ–Њ–≤—Л–є –і–Њ–Љ. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –≤ –Ѓ–ґ–љ—Г—О –±—Г—Е—В—Г, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –Ѓ—А—Г. вАФ –Ѓ—А–Ї–∞! –Ф–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї? вАФ –Р —П –≤–∞—Б –Є—Й—Г! –•–Њ–і–Є–ї –љ–∞ ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ¬ї. –У–і–µ –≤–∞—Б –љ–Њ—Б–Є—В, –і—А—Г–Ј—М—П? –Ш–і–µ–Љ—В–µ –Ї –Њ—В—Ж—Г! –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Ф–µ–≤—П—В–Ї–Є–љ, —Г–Ј–љ–∞–≤, —З—В–Њ —П —А–Є—Б—Г—О, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ вАФ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –і–≤–µ –Є–ї–Є —В—А–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ .  –Ь—Л –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –≤–µ—А–∞–љ–і—Г; –Њ—В—Б—О–і–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї–∞ –≤–Є–і–љ–∞ –±—Г—Е—В–∞. вАФ –Ъ–∞–Ї–∞—П –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –§—А–Њ–ї, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. вАФ –Ф–∞–ґ–µ –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —Б –Њ—Б–µ–љ–Є –Ј–∞—Б–µ—Б—В—М –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л! вАФ –Ч–Є–Љ–∞ –њ—А–Њ–є–і–µ—В, –њ–Њ–µ–і–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г... вАФ –Р —В–∞–Љ вАФ —В—А–µ—В–Є–є –Ї—Г—А—Б –Є —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ вАФ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї –Є —Д–ї–Њ—В! вАФ –Ф–∞, –§—А–Њ–ї—Г—И–Ї–∞, —Д–ї–Њ—В! вАФ –Ъ–∞–Ї –±—Л –љ–∞–Љ, –Ъ–Є—В, –Є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П? вАФ –Я–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П. вАФ –С—Г–і–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–µ—Ж —Б –†—Г—Б—М–µ–≤—Л–Љ, —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є! –Ь—Л –і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –њ—А–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Є —Б –Ф–µ–≤—П—В–Ї–Є–љ—Л–Љ–Є; –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Њ—В –љ–Є—Е —Г—Е–Њ–і–Є—В—М. –Ь—Л –њ–µ–ї–Є ¬Ђ–Т–∞—А—П–≥–∞¬ї, —З–Є—В–∞–ї–Є —Б—В–Є—Е–Є... –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –±—Л–ї–Њ —В–µ–Љ–љ–Њ; –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Њ–≥–Њ–љ—М–Ї–Є –≤ –±—Г—Е—В–µ, —Б –Ь–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞ —Б–ї—Л—И–∞–ї–∞—Б—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞. –Ь—Л —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г –Ї –њ—А–Є—З–∞–ї–∞–Љ, –њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–Є–≤–∞—П —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В—Л–µ –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г —В—А–Њ—Б—Л. –Ґ–Є—Е–Њ –њ–ї–µ—Б–Ї–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–і–∞, –Є —Б —В–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –±—Г—Е—В—Л –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—В–Є—Е–∞—О—Й–Є–є –≥—Г–ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є —П—А–Ї–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–є ¬Ђ–Ф–µ–ї—М—Д–Є–љ¬ї, –≤–Ј–Њ—И–ї–Є –њ–Њ —В—А–∞–њ—Г –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –Є —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ—О –Ї–∞—О—В—Г. * * *  –Я–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –§–Њ–Ї–Є—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ —П —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –≤—Б—О —З–µ—А–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –Є –§–Њ–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Ї—А—П–Ї–Є–≤–∞–ї: –Њ–љ —В–µ—А–њ–µ—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±–µ–ї–Њ—А—Г—З–µ–Ї. –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і–µ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ —Б—В–∞–ї –њ—А–Є—Г—З–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –Ї —И—В—Г—А–≤–∞–ї—Г. –Ъ–∞–Ї–Њ–µ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —Г–Љ–љ–∞—П, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—В–Є—Ж–∞, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Ј–∞–і—А–∞–≤—И–∞—П –љ–Њ—Б –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ–љ—П—Й–Є–є—Б—П –±—Г—А—Г–љ, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–љ–Њ –њ–Њ–≤–Є–љ—Г–µ—В—Б—П –Љ–∞–ї–µ–є—И–µ–Љ—Г —В–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О! –§–Њ–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –љ–∞—З–µ–Ї—Г. –Ю–љ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–∞–ї–µ–є—И–∞—П –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ–Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ вАФ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г—З–Є—В—М—Б—П –∞–≤–∞—А–Є—П. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є–ї –Љ–µ–љ—П —Г —И—В—Г—А–≤–∞–ї–∞ –ї–Є—И—М —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М, –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Љ–∞–ї—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –±—Г—Е—В—Г, –Ј–∞–±–Є—В—Г—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Є —Б–љ—Г—О—Й–Є–Љ–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е —П–ї–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—А–∞–Љ–≤–∞—П–Љ–Є. –Ь–µ–љ—П —А–∞—Б—В—А—П—Б–ї–Њ, —П —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е —Б –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–Є, –љ–Њ –§–Њ–Ї–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —П —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О –Ї–∞—В–µ—А–Њ–Љ –љ–µ —Е—Г–ґ–µ –§—А–Њ–ї–∞. –ѓ –њ—А–Є–љ—П–ї —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б—И—Г—О –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Г. * * * ¬Ђ–£ –≤–∞—Б –Ј–і–µ—Б—М –±—Г–і–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –°–Њ–≤–µ—В—Г—О –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ —З–Є—В–∞—В—М¬ї. –Ь—Л —З–Є—В–∞–ї–Є –Ј–∞–њ–Њ–µ–Љ, –≤ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞. –†–Њ–Љ–∞–љ—Л –Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ, –£—И–∞–Ї–Њ–≤–µ, —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –У–Њ–ї–Њ–≤–љ–Є–љ–∞, –≥–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–§—А–µ–≥–∞—В –Я–∞–ї–ї–∞–і–∞¬ї... –° —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —З–Є—В–∞–ї–Є —Б—В–Є—Е–Є —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ вАФ –Р–ї—Л–Љ–Њ–≤–∞, –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–∞. ¬Ђ–Ю–љ –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –§—А–Њ–ї –Њ –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–µ. вАФ –Ш —Г—З–Є–ї—Б—П –Њ–љ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —П –љ–µ —Е—Г–ґ–µ –Ѓ—А–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г –љ–∞–Є–Ј—Г—Б—В—М...¬ї –Ш –Њ–љ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —З–Є—В–∞—В—М —Б—В–Є—Е–Є –Ы–µ–±–µ–і–µ–≤–∞.  –§—А–Њ–ї –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–ї –Њ–і–Њ–±—А—П—В—М –Љ–Њ–µ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М—О вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Т–µ—А–µ—Й–∞–≥–Є–љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Є –њ–Њ–≥–Є–± –љ–∞ ¬Ђ–Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–µ¬ї —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ вАФ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–Љ –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤—Л–Љ, –∞ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤ —Ж–µ–љ–Є–ї –Р–є–≤–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Њ—В–≤–∞–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –≤ –і–љ–Є –µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. вАФ –†–∞—Б—В–Є, —А–∞—Б—В–Є, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –±—Л—В—М —В–µ–±–µ –Р–є–≤–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Љ–Њ–є –і—А—Г–≥ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Я–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞–Љ –Љ—Л –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –њ—Г—Б—В–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—О. –°–≤–µ—В –±—Л–ї –њ—А–Є—В—Г—И–µ–љ, –Р–љ–і—А–µ–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З –Є–≥—А–∞–ї, –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –љ–∞—Б, –і–ї—П —Б–µ–±—П вАФ –І–∞–є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –У—А–Є–≥–∞, –†–∞—Е–Љ–∞–љ–Є–љ–Њ–≤–∞, –®–Њ–њ–µ–љ–∞, –°–Є–±–µ–ї–Є—Г—Б–∞ вАФ –Њ–љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї –Є –Є–≥—А–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –§—А–Њ–ї –Ј–∞–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤ —Г–≥–Њ–ї –і–Є–≤–∞–љ–∞, –њ—А–Є—В–Є—Е–∞–ї, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Ј–∞–і—Г–Љ—З–Є–≤—Л–Љ, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–Љ вАФ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Р–љ–і—А–µ–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї—А—Л—И–Ї—Г –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–Э–і–∞-–∞...¬ї –Є–ї–Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї: ¬Ђ–Р –≤—Л —Б–∞–Љ–Є —В–Њ–ґ–µ —Б–Њ—З–Є–љ—П–µ—В–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г?¬ї, –љ–∞ —З—В–Њ –Р–љ–і—А–µ–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –≤–µ—Б–µ–ї–Њ: ¬Ђ–Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ, –і—А—Г–≥, –љ–∞–і–Њ –±—Л—В—М –†–Є–Љ—Б–Ї–Є–Љ-–Ъ–Њ—А—Б–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –≠—В–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –і–∞–љ–Њ. –Э–Њ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –і–∞–љ–Њ вАФ –ї—О–±–Є—В—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –µ–µ...¬ї вАФ –≠—В–Њ –Њ–љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, вАФ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –§—А–Њ–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞—О—В—Г. вАФ –Ъ–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –і–∞–љ–Њ вАФ –ї—О–±–Є—В—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї—Г... * * * –Ф–≤–∞ –Ї–∞—В–µ—А–∞ —И–ї–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і. –§—А–Њ–ї –њ–Њ—И–µ–ї —Б –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –І–µ–ї—Л—И–µ–≤—Л–Љ, –∞ —П вАФ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—В–∞—А—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –Ы–∞–њ—В–µ–≤—Л–Љ. –Ю—В–µ—Ж –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї –љ–∞–Љ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Т –ѓ–ї—В–µ, –њ—А–Є–ґ–∞–≤—И–Є—Б—М –Ї –Љ–Њ–ї—Г, —Б—В–Њ—П–ї —В–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–і ¬Ђ–£–Ї—А–∞–Є–љ–∞¬ї. –° –±–Њ—А—В–∞ –љ–∞ –љ–∞—Б —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —В—Л—Б—П—З–Є –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –≥–ї–∞–Ј; —А–µ–±—П—В–∞, –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Є–±–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј —Д–∞–ї—М—И–±–Њ—А—В. –Э–∞ ¬Ђ–£–Ї—А–∞–Є–љ–µ¬ї –Є–≥—А–∞–ї–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞. –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж—Л, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–£–Ї—А–∞–Є–љ–∞¬ї, –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –≤ —Б–µ—А—Л–є —Ж–≤–µ—В, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –Њ—Е–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Ж—Л –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Р –ѓ–ї—В–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –Є –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–∞. вАФ –Ґ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—И—М, –Љ–µ–љ—П —Б–љ—П–ї–Є —Б –Ї–∞—В–µ—А–∞ –µ–ї–µ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Ы–∞–њ—В–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—В–Є—Е–ї–Є –Љ–Њ—В–Њ—А—Л. вАФ –Ь—Л –≤–µ–і—М —В–Њ–≥–і–∞ —Б—О–і–∞, –≤ –ѓ–ї—В—Г, —Е–Њ–і–Є–ї–Є. –Т–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ—А—В, —В–Њ—А–њ–µ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В —Б –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є... –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–Њ!  –°–љ–Њ–≤–∞ –≤—Л—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –У—Г–і–µ–ї–Є –Љ–Њ—В–Њ—А—Л. –Э–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –≤—Л–≥–љ—Г—В–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–∞ –∞–љ—В–µ–љ–љ—Л. –Ш–Ј –≤–Њ–і—Л –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –і–µ–ї—М—Д–Є–љ, –Ї—Г–≤—Л—А–Ї–љ—Г–ї—Б—П –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–µ. –Ы–∞–њ—В–µ–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –±–µ–ї–µ–≤—И—Г—О –≤–і–∞–ї–Є –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—О –Є —З—В–Њ-—В–Њ –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞–ї. –І—В–Њ? –†–∞–Ј–≤–µ –≤ –Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–≤ —А–∞–Ј–±–µ—А–µ—И—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М? ¬Ђ–Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ–і!¬ї вАФ –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ. –ѓ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –Њ–љ —Е–Њ—В–µ–ї –Љ–љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М вАФ –Њ–љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–µ–Љ –і–µ—Б–∞–љ—В–µ. –§–∞—И–Є—Б—В—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –≤—Л—Б–∞–і—П—В—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —П–љ–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–Њ—А–Љ–∞. –Ю—Б—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –Ъ–µ—А—З–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–ї–Є–≤; –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–∞ –Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –≠–ї—М—В–Є–≥–µ–љ, –≤ –Ъ–µ—А—З—М –љ–∞ –њ–ї–Њ—В–∞—Е, —Б–µ–є–љ–µ—А–∞—Е, –Љ–Њ—В–Њ–±–Њ—В–∞—Е –Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–∞–Љ –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –њ–Њ–Ї–Њ—П... * * * –Т–Њ—И–ї–Є –≤ –¶–µ–Љ–µ—Б—Б–Ї—Г—О –±—Г—Е—В—Г. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞ –≥–Њ—А–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л —Б—В–Њ—П–ї–∞ . –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ —И—Г—В–Ї—Г –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–ї–Є ¬Ђ—А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П¬ї. –Э–Є –Њ–і–Є–љ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ –≤–Њ–є—В–Є –≤ –Ј–∞–љ—П—В—Л–є –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –њ–Њ—А—В вАФ –±–∞—В–∞—А–µ–є—Ж—Л –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є.  . . –Ъ–∞—В–µ—А –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї —Е–Њ–і. ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤¬ї —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ, –≤–µ–ї–Є–Ї–∞–љ —Б—А–µ–і–Є –±—Г–Ї–∞—И–µ–Ї вАФ –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ –Є –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є —Г –љ–∞—Б —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б ¬Ђ–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Л–Љ¬ї! –Я–ї–∞–≤–∞—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ, –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є –±–µ—А–µ–≥–∞, —Б–Ї–∞–ї—Л, –±—Г—Е—В—Л, –≥–і–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –±–Њ–Є, –≥–і–µ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–µ—Б–∞–љ—В—Л. –Ш —Б–∞–Љ ¬Ђ–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤¬ї –ґ–Є–≤–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ —В–µ—Е –і–љ—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ –Љ–Њ—А–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ... вАФ –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А-—В–Њ —В–≤–Њ–є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Ы–∞–њ—В–µ–≤. вАФ –Э–∞—И, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є! вАФ –Я—А–Њ—Б—В–Њ–Є–Љ –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞! –Ч–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –±—Г–і–µ–Љ! –Я–Њ–є–і–Є, –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є! –£–і–∞—З–∞ —Б–∞–Љ–∞ –љ–∞–Љ —И–∞–≥–∞–ї–∞ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г! –ѓ —Б–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞ –њ–Є—А—Б, –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –§—А–Њ–ї–∞. –Ь—Л –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Г—О вАФ –Є —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞—И–ї–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤, –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–≤—И–Є—Е —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–є –±–µ–ї—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї. –Ю–љ–Є —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞. вАФ –Э–∞–Љ, —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Ж–∞–Љ, –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –°—Г—А–Ї–Њ–≤, вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Љ–∞–є–Њ—А –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–љ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї –Є —Г—З–Є–ї—Б—П, –Њ–±—Г—З–∞–ї –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –±–Є—В—М –≤—А–∞–≥–∞ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞, –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є–Ј –ї—О–±–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П... –Ш–Ј-–Ј–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є —Б–њ–Є–љ—Л –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –≤–і—А—Г–≥ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤. –°—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –љ–∞ —Н—В—Г —Б–∞–Љ—Г—О –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Г—О. –Я–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ —Б—В—А–µ–ї—П–ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–Є –љ–µ—В. –Ш –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –≤–Њ–і—А—Г–Ј–Є–ї –љ–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ —Д–ї–∞–≥ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ –љ–∞ –Ї–ї—Г–± –Є–Љ–µ–љ–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. –Х–≥–Њ –Ј–∞–љ—П–ї–Є –Ї—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤—Ж—Л. –Ґ—А–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–љ–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—В–∞–Ї–Є. –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є вАФ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–Ї–∞ –Ц–µ–љ—П –•–Њ—Е–ї–Њ–≤–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —И—В–∞–± —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ... –Т –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –±–Є–ї–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—И–ї–Є —Г –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є, –±—Л–ї–∞ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞: ¬Ђ–Ш–і—Г –≤ –±–Њ–є –Ј–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –Я–Њ–≥–Є–±–љ—Г вАФ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ –Љ–µ–љ—П¬ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М, –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, –љ–∞ —Г–≥–ї—Г, –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–µ—А–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ... –Ш –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –Ц–µ–љ—О –љ–∞ –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є, –≤ –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ...  . . –Ґ—Г—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–∞—Б –Є, —А–∞–Ј–і–≤–Є–љ—Г–≤ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤, –Њ–±–љ—П–ї, —А–∞—Б—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї. –Ь–ї–∞–і—И–Є–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞–ї–Є –љ–∞–Љ —А—Г–Ї–Є, —А–∞—Б—Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–± —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ: –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Є–є—В–Є —В—Г–і–∞ –Њ—Б–µ–љ—М—О. вАФ –Ц–і—Г –≤–∞—Б –љ–∞ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А, вАФ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З. вАФ –Т –і—А—Г–≥–Њ–є —А–∞–Ј вАФ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ! вАФ –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Є –Љ—Л. –Я–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–∞. –Ь—Л –њ–Њ—Б–њ–µ–ї–Є –љ–∞ –њ–Є—А—Б –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П. –Ы–∞–њ—В–µ–≤ –њ–Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї –љ–∞ —З–∞—Б—Л. –ѓ –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї —Б –њ–Є—А—Б–∞ –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А. –§—А–Њ–ї –Њ–њ—А–Њ–Љ–µ—В—М—О –Ї–Є–љ—Г–ї—Б—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Љ—Л –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –±—Г—Е—В—Л. –°–ї–µ–≤–∞ –њ—А–Њ–Љ–µ–ї—М–Ї–љ—Г–ї–Є —Б–µ—А—Л–µ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є, —В—А—Г–±—Л, –≤—Л—И–Ї–Є вАФ —Ж–µ–Љ–µ–љ—В–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–Њ–і—Л, –≥–і–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –ї–Є–љ–Є—П —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Я–Њ—В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М –≥–Њ—А–љ–∞—П —Ж–µ–њ—М; –њ–Њ —Б–љ–µ–≥—Г, –ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–∞—Е, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є–ї–Є —В–µ–Љ–љ—Л–µ —В–µ–љ–Є. –У–Њ—А—Л —В–Њ —Г–і–∞–ї—П–ї–Є—Б—М, —В–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Ї –Љ–Њ—А—О –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О. –Ъ–∞—В–µ—А –љ–µ—Б—Б—П, –Ї–∞–Ї –њ—В–Є—Ж–∞. –Э–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і—Л, –Ї–∞—В–µ—А–∞, —И—Е—Г–љ—Л; –Љ—Л –Њ–±–≥–Њ–љ—П–ї–Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ю–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–≤–µ–ї–Є –Љ–Њ—В–Њ—А—Л, –Ї–∞—В–µ—А –µ–і–≤–∞ –Ї–∞—Б–∞–ї—Б—П –≤–Њ–і—Л, –Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ—Л –ї–µ—В–Є–Љ –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є –љ–∞ –Ї—А—Л–ї—М—П—Е. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Љ—Л –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О –Њ–≤–∞–ї—М–љ—Г—О –±—Г—Е—В—Г –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ—М—П –≥–Њ—А. –Ф–Њ–Љ–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –Њ–і–Є–љ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –±–µ–ї—Л–µ –Ї—Г–±–Є–Ї–Є. –Ч–µ–ї–µ–љ—М –њ–∞–ї—М–Љ —П—А–Ї–Њ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–∞ –ґ–µ–ї—В–Њ–Љ –њ–µ—Б–Ї–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

25.03.201310:3525.03.2013 10:35:35

0

24.03.201300:2624.03.2013 00:26:26

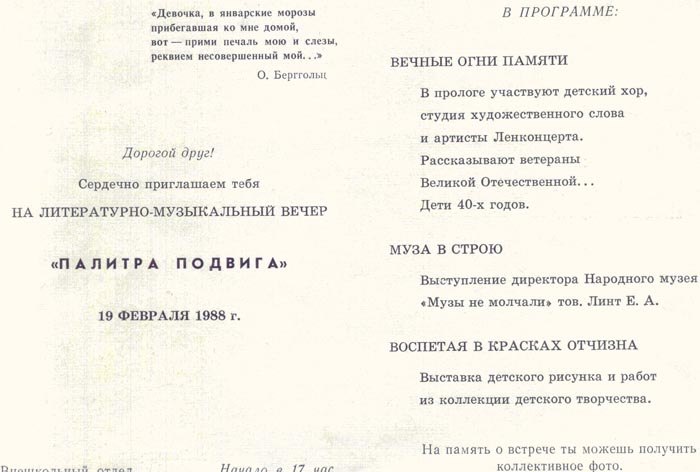

–Ч–љ–∞–ї–Є –Є –і–Њ–≤–µ—А—П–ї–Є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞: –Ѓ.–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –Т.–°–Ї–Њ—А–Њ–і—Г–Љ–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ—Л–є —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є вАУ –Ѓ—А–Є–є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤. –Ч–љ–∞–ї–Є –Є –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—В–і–µ–ї—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л –≤ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –і–µ–ї–Њ–≤–Є—В–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ. –Э–∞—И –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≥–Њ–і–Њ–Љ —А–Њ—Б –Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П вАУ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї. ¬Ђ84 —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–ї—Г–±–Њ–≤ –њ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ 3,5 —В—Л—Б—П—З–Є –і–µ—В–µ–є –Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –≤ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Я–µ—А–≤–Њ–є –њ—П—В–Є–ї–µ—В–Ї–Є –Њ–±–Ї–Њ–Љ–∞ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є¬ї, вАУ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≥–∞–Ј–µ—В–∞ –°–Ю–Т–Х–Ґ–°–Ъ–Р–ѓ –Ґ–Ю–†–У–Ю–Т–Ы–ѓ вАУ –Њ—А–≥–∞–љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –°–°–°–†, –¶–µ–љ—В—А–Њ—Б–Њ—О–Ј–∞ –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є. 5 –љ–Њ—П–±—А—П 1985, –≤—В–Њ—А–љ–Є–Ї, вДЦ 134.  –Я–µ—А–µ–і –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Њ–Љ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є —Б—Г–≤–µ–љ–Є—А¬ї, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Р.–°–∞–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤. –Р –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–µ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є! –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞ –С—А–µ–Ј–ґ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П вАУ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–∞—П –≤ –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ–µ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј–±—А–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤ –≤ –Т–∞–≥–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –±–∞–ї–µ—В–љ–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.  –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –њ—А–µ–Љ–Є—О –Ј–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–µ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤.  –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б–ї–µ–≤–∞ –У–µ–љ—А–Є–µ—В—В–∞ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤–љ–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞ –≤ –≥—А—Г–њ–њ–µ. –Ю–ї—М–≥–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ–∞ вАУ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Е–Њ—А–∞, –Њ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞ —Б–ї—Г—Е –Є –≤–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г —А–µ–±—П—В, –Њ–љ–∞ –і–∞—А–Є–ї–∞ –Є–Љ –Љ–Є—А –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є, —Г—З–Є–ї–∞ –Є—Е –њ—А–∞–≤–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Г–і–Є–ї–∞ –±—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞—Е, –≤ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П—Е –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ –і–µ—В—П–Љ –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л.  –Я–µ—А–µ–і –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –Ј–∞–љ–∞–≤–µ—Б–∞. –Т —Ж–µ–љ—В—А–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —Е–Њ—А–∞ –Ю–ї—М–≥–∞ –Э–∞–≤–Њ–ї–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞.  –†.–Э.–°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. –®–Ї–Њ–ї–∞ –Ю–ї—М–≥–Є –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ—Л –Э–∞–≤–Њ–ї–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–∞—Б—М –Љ—П–≥–Ї–Њ–є –ї–Є—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–∞ —В–∞–ї–∞–љ—В—Г –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞, –њ—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–∞ –µ–µ –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Ї –і–µ—В—П–Љ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ. –У–і–µ –±—Л –Њ–љ–∞ –љ–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М, —В—Г—В –ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї —Е–Њ—А –Є–ї–Є –≤–Њ–Ї–∞–ї. –Ю–љ–∞ вАУ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ –Њ—В –С–Њ–≥–∞! –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ —Н—В–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є, —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —Е–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤, –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г –µ–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ю—А—Д–µ–є –Є –Р—А–Є–Њ–љ вАУ –њ–µ—А–≤—Л–µ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ–≤—Ж—Л. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –µ–µ –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Е–Њ—А ¬Ђ–Ю–†–§–≠–†–Ш–Ю–Э¬ї, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–Ј –±—Л–≤—И–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–∞ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ, —З–∞—Б—В—Л–µ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ, —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–Љ —А–∞–і—Г—О—В –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є –Р–≤—Б—В—А–∞–ї–Є–Є, –І–µ—Е–Є–Є, –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Ш—В–∞–ї–Є–Є, –Ь–∞–ї—М—В—Л. –Ы–∞—Г—А–µ–∞—В—Л –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–Њ–≤, –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї–Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ –љ–∞ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –≤ –С–∞—А—Б–µ–ї–Њ–љ—Г. –Э–µ –ґ–∞–ї–µ—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–і–љ–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –≤ –Э–∞—Г—З–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Я—Г—Й–Є–љ–Њ –≤ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В –ѓ–і–µ—А–љ–Њ–є —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є —А–µ–±—П—В–∞–Љ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–љ–Є —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Є–Ј –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—Б —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –С—Л–ї–Є –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –±–∞—А–і–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Л—Е. –Т–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є—П, –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї–Є –Ф–Њ–Љ-–Љ—Г–Ј–µ–є –Я–Њ–ї–µ–љ–Њ–≤–∞, –≥–і–µ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Д–Є–ї—М–Љ –Э–Є–Ї–Є—В—Л –Ь–Є—Е–∞–ї–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Э–µ–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–∞—П –њ—М–µ—Б–∞ –і–ї—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є–∞–љ–Є–љ–Њ¬ї, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –°–µ—А–њ—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ—Г–Ј–µ–є, —З–∞—Б—В—Л–Љ–Є –≥–Њ—Б—В—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ь—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ф–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –Э–∞—В–∞–ї—М–Є –°–∞—Ж. –Ю–љ–∞ –і—А—Г–≥ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ —В—Л—Б—П—З —А–µ–±—П—В, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Є –і–≤—Г—Е –њ—А–Є—С–Љ–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є. –Э—Г, –≥–і–µ –љ–∞–є–і–µ—И—М –µ—Й—С —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ? –Т –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –Ї—Г–і–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –њ–µ–≤—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –љ–∞—И–∞ –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –Ю–ї—О—И–Ї–∞.  –Т –Ш–Ч–Ю—Б—В—Г–і–Є–Є —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ: –°.–Ь.–С–∞—Е—В–Є—П—А–Њ–≤–∞, –Ы.–§.–®–∞—А–Њ–≤–∞ –Є –Ь.–У.–Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤–∞. –Ґ—А–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞ –°–∞–љ–Є–Є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–љ—Л –С–∞—Е—В–Є—П—А–Њ–≤–Њ–є вАУ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞ –Љ—П–≥–Ї–Њ–є –Є–≥—А—Г—И–Ї–Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Л –®–∞—А–Њ–≤–Њ–є, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Њ –Є–Љ –≤ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Є –≥–Њ—А–µ вАУ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ—Г–ґ–∞ –°–Њ–љ–µ—З–Ї–Є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –≤ –≥–Њ–і—Л –і–Њ–ї–≥–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л. –° –љ–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ, —В–µ–њ–ї–Њ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ. –†–µ–±—П—В–∞ –і–≤—Г—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ, —А–∞–±–Њ—В–∞—П –љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –љ–∞ —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є—П—Е –Є –Ј–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞—Е, –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Є –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е. –Ю–љ–Є —Г—З–Є–ї–Є —А–µ–±—П—В –і—Г–Љ–∞—В—М –Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–∞. –Ы—О–±–Є–Љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л —А–µ–±—П—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ вАУ —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤, –Њ–љ–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е –Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—Е. –Т –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ—Л—Е –і–љ—П—Е –Ь—Л —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є: –Ь–µ–ґ —О–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –і–µ—В—Б—В–≤–Њ–Љ –У–і–µ —З–µ—А—В–∞? –Э–∞–Љ –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Т—Л–і–∞–ї–Є –Љ–µ–і–∞–ї–Є –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ—П—В–Њ–Љ –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В–∞...  –Т–µ—З–µ—А, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –і–µ—В—П–Љ –±–ї–Њ–Ї–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Ю–љ–Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є —А–µ–±—П—В –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є –љ–∞ –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Љ—Л –Є—Е —А–∞–±–Њ—В. –Ш—Е —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –Є—Е –ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є, —А–µ–±—П—В–∞ –Є–љ—Б—Ж–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –і–∞–љ–љ—Г—О —В–µ–Љ—Г. –Ы—О–±–Є–Љ–∞—П –∞–љ—В–Є—З–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ —А–µ–±—П—В –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Н—В–∞–њ–∞—Е –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞–Љ–Є –Љ—Л –≥–Њ—А–і–Є–ї–Є—Б—М.  –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ы—О–і–Љ–Є–ї—Л –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Л –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Љ—Л –ґ–і–∞–ї–Є, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –±–µ—А–µ–≥–ї–Є –µ–µ —Б—В–∞–≤–Ї—Г –Є –Ї–ї–∞—Б—Б. –Т–Є–Ј–Є—В—Л –µ–µ –Ї –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Є –≤—Б–µ —А–µ–ґ–µ вАУ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ, –≤–µ–і—М –Є, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ–Њ –љ–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М. –Ю—В –µ–µ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ—Е –љ–∞—Б, —Б–≤–µ—В–ї–∞—П –µ–є –њ–∞–Љ—П—В—М. –Т –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г, —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В, —Б –°–Њ–љ–µ—З–Ї–Њ–є –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М. –°–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В—А–Њ. –Э–∞ –Љ–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Б–њ—Г—В–љ–Є—Ж–µ, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї–∞ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –Є–і—Г—Й–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, —Б —А—Г–ї–Њ–љ–Њ–Љ –±—Г–Љ–∞–≥–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є, —Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –Љ–µ–ї—М–Ї–Њ–Љ –Њ–≥–ї—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б. вАУ –°–Њ–љ–µ—З–Ї–∞! –Ъ–∞–Ї–∞—П –≤—Б—В—А–µ—З–∞! –Ь—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ —Б—А–∞–Ј—Г, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Н—В–Є—Е –ї–µ—В. –°–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М вАУ –љ–Є –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –≤ –≥–Њ–і—Л –ї–Є—Е–Њ–ї–µ—В—М—П. –°—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–∞ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞—Е, —Б–µ–Љ—М–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ вАУ –†—Г—Б–ї–∞–љ–∞. –Ю–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Т–µ—А—П—В –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г, –Є –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ —В–∞–Ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М.  –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –Є ¬Ђ–Ѓ–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї —В–µ–∞—В—А–∞ вАУ –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞. –Т —В—Г –њ–Њ—А—Г –†–Њ–Ј–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–љ–∞ —Г–ґ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї–µ –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г вАУ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Њ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л вАУ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є–Љ–µ–љ–Є –Э.–Ъ.–Ъ—А—Г–њ—Б–Ї–Њ–є, —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ, —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –≤ –Ф–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ, –∞ –љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –°–°–°–† –Њ—В 12 —П–љ–≤–∞—А—П 1970 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 19 ¬Ђ–Ю–± —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤—Г–Ј–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—О –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г¬ї вАУ –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л.  –Ґ–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ.

24.03.201300:2624.03.2013 00:26:26

0

24.03.201300:1424.03.2013 00:14:58