–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–‰ –¥–Μ―è –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Ψ–≤ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Β―²–Η–Κ–Η

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è

0

04.02.201007:5204.02.2010 07:52:33

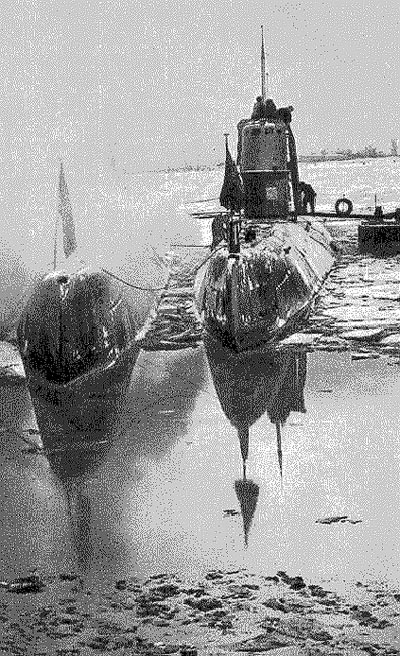

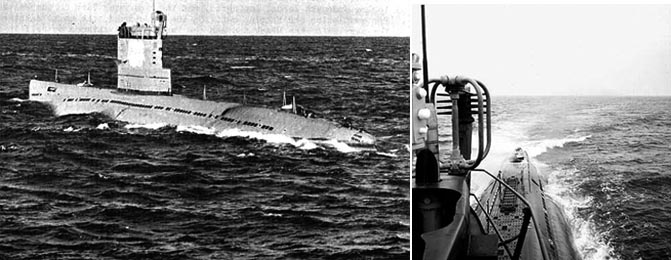

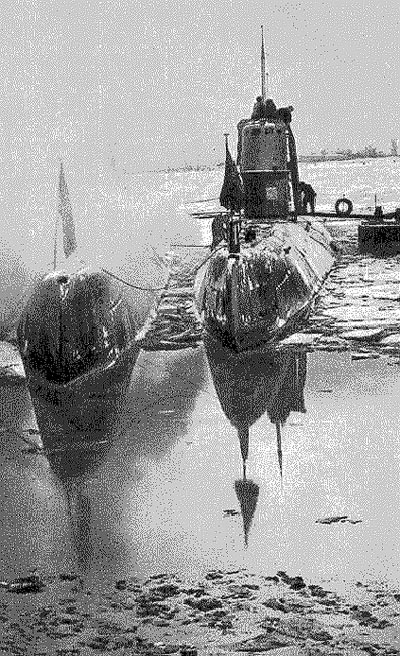

–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅.  –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α 1944-1948 –≥–≥. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 1948 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Α 1944-1948 –≥–≥. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 1948 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤.–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β, ―¹―΄–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ 1930-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–½–≤–Β–Ζ–¥–Α¬Μ, –Α ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, –≤ 1919-–Φ –≥–Ψ–¥―É, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Β ¬Ϊ–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α¬Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–≤―à–Β–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü ¬Ϊ–£–Η―²―²–Ψ―Ä–Η―è¬Μ. –£ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―²–Η―Ö–Η–Ι, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α ―à–Κ–Β–Ϋ―²–Β–Μ–Β, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Μ―¹―è, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η–Β–Φ –Κ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Α―¹–Μ―É (–Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Η―â–Β ¬Ϊ–Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Β–¥¬Μ), –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄî ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ! βÄî –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Β―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―É―΅–Β–±–Β. –ü–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ –≤ –Α―²―²–Β―¹―²–Α―²–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –¥–Β―¹―è―²–Κ―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―²–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Ι ―É―΅–Β–±―΄ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –≥–¥–Β –≤―¹–Β ―à–Β―¹―²―¨ –Μ–Β―² –±―΄–Μ ―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Η–Ω–Β–Ϋ–¥–Η–Α―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –Α–¥―ä―é–Ϋ–Κ―²―É―Ä–Β. –½–Α―â–Η―²–Η–≤ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η―é –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Η―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, ―¹―²–Α–Μ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ù–‰–‰ –£–€–Λ. –‰, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Α –≤―¹―é –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ü―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, ―É―à–Β–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –≤–Β–¥―É―â–Β–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α, –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ω―΄―² –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ―É―é ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―é –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ω―è―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ –Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Α–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥ –Η –≤–Β―Ä―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –±–Β―¹―à―É–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –Γ–Α–Φ―΄–Ι –Ε–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Β–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²―Ä―É–¥, –Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ βÄî –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –≤ –Ϋ–Α―É–Κ–Β, βÄî –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι, ―¹ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–±―ä–Β–Φ–Η―¹―²―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―² –Ω–Ψ –£–€–ü, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Μ–Η–Κ–≤–Η―è, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α. –ù–Α –Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ. ¬Ϊ–Ξ–Ψ―΅―É, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², βÄî –≤–Ϋ―É–Κ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ, –ö–Ψ―¹―²―é, –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É 8-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ü―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Β–Φ―É. –£–Β–¥―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –¥–Α―é―² –≤ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Φ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Β. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―É―à–Α–Φ–Η ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ϋ–Α "–ê–≤―Ä–Ψ―Ä–Β" –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 50-–Μ–Β―²–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Α, ―à–Μ―é–Ω–Κ―É –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι¬Μ. –Θ–Ε–Β ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² –≤ –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α, ―É―΅–Η―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ–Α–Φ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Μ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η―¹―²–Κ–Β, –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α–Μ–Β―²–Ϋ―é―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. –£–Ψ–Η―¹―²–Η–Ϋ―É –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ―¹―²―¨ βÄî ―¹–Β―¹―²―Ä–Α ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Α! –£–Ψ―² ―²–Β–±–Β –Η ¬Ϊ―²–Η―Ö–Η–Ι¬Μ, –≤–Ψ―² ―²–Β–±–Β –Η ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―â–Η–Ι―¹―è –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ! –û―²–Β―Ü. –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä - –£–†–‰–î 1922 - –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ –ê.–™.  –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―²–Β –¥–Ϋ–Η (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£.–™.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤). –Θ―²―Ä–Ψ–Φ 24 –Η―é–Μ―è, –Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Ω–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Φ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Α –≤ –ö–Ψ–Ω–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –¥–≤–Β –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –ü–¦ ―²–Η–Ω–Α "–ï", –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ, ―Ä–Β―à–Η–≤ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β –ü–¦, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―É" –Φ–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –ü–¦ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ 6 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö, "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ –Η–Ζ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, –Α 4 –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α 20 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ, –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É –Η–Ζ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –ü–¦. –ù–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –ü–¦ –¥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥, –¥―Ä―É–≥–Α―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –û–Ω–Η―¹–Α–≤ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ü–Η―Ä–Κ―É–Μ―è―Ü–Η―é –≤–Μ–Β–≤–Ψ, –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Μ–Α –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η –¥–≤–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―à–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Η―Ö ―¹–Μ–Β–¥. –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ü–¦ –¥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–¥, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨, –Η –Ψ–±–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Φ–Η–Φ–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥―Ä―É–≥–Α―è –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ü–¦ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η―²―¨ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Α –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α". –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Ψ―²–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ –≤–Ω―Ä–Α–≤–Ψ, ―É―à–Μ–Α –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Α―è –Α―²–Α–Κ–Α, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –ü–¦ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―É―é ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É...  –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η. –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤―É, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –≤–Μ–Β–≤–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α 90 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―², ―Ä–Α―¹―¹―²–Β–Μ–Η–≤ –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―¹―²–Ψ-–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ε–Β–≤―É―é ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α―é―â―É―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ―É. –û–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–Ω–Η–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è―è –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –ü–¦ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ–Η. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Α―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β (15 - 25 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤) –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É–Ι―²–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ. –£–Α―Ö―²―É –Ϋ–Β―¹ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä―É–Μ―è―Ö –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―² –Λ.–€.–Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―É –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Ψ–Ι - –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―² –Λ.–£.–Γ–Α–Κ―É–Ϋ. –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―΄" –£.–™.–‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –£ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –î.–Γ.–ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―É―é –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―΄". –ß–Α―¹―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η 21.05. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―΄―à–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–≤. –ß–Β―Ä–Β–Ζ 11 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: "–ù–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―΄ - ―²–Ψ–≤―¹―¨!" –î–Ψ –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 4 - 5 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö. –£ 21.19 –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ: "–ü―Ä–Α–≤―΄–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―² - –Ω–Μ–Η!" –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ –Η –Η–Ζ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Ω―Ä–Η–Μ―¨–Ϋ―É–≤ –Κ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―É, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –¥–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ζ―΄―Ä―è - ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Ω–Α "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―É" –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. "–£―¹–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤ –Ϋ–Ψ―¹!" - ―¹–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –ê.–™.–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –ü–¦. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α―è –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Ϋ–Α―è ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ–Α. "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Ω–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ―¹―è –ù–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―É –±–Ψ―Ä―²–Α –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –≤–Ζ–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹―²–Ψ–Μ–± –Ψ–≥–Ϋ―è, –≤–Ψ–¥―΄ –Η –¥―΄–Φ–Α - –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ. –½–Α–≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ–Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Μ–Ω―΄. "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α", ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–≤ –Κ―É―Ä―¹, ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Α –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Α―²–Α–Κ–Η. –û–Ϋ–Α ―à–Μ–Α, –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –Κ–Α―¹–Α―è―¹―¨ –¥–Ϋ–Η―â–Β–Φ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Α. –ê –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ - 18βÄΠ20βÄΠ 25 –Φ. –½–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ―΄.  "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Β –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹―É―²–Κ–Η. 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è –≤ 01.10 –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –Μ―é–Κ –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –ù–Ψ―΅―¨ –±―΄–Μ–Α ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ―É, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä–Α –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä. –ï–≥–Ψ ―è―Ä–Κ–Η–Ι –Μ―É―΅ –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η–Μ –Ω–Ψ –≤–Ψ–¥–Β, –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –Κ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Β". –ü–¦ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Μ–Β–≥–Μ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ϋ―² –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 30 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –£ 05.45 "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –£ 06.30 –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –®–Β–Ω–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―è–Κ. –û–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨, "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ï–¥–≤–Α –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―è–Κ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –ü–¦. –ù–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Η―¹―΅–Β–Ζ. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –ü–¦, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä―É", –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Μ–Α ―É–Ι―²–Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" ―É–Ε–Β –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–≤–Ψ―Ä, –Ω–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ―¹―è ―¹–Κ―Ä–Β–Ε–Β―² - –Ψ–Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Φ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–¥–Β–Μ–Α –Μ–Η–±–Ψ –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω, –Μ–Η–±–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η 1918 –≥. –Η ―¹―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Β―Ö―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ε–Β –ü–¦ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–Μ –Β―â–Β –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―è–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ü–¦ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι. –£ 11.20 "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –≤―¹–Ω–Μ―΄–Μ–Α. –ù–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –≤–Η―¹–Β–Μ–Α ―Ö–Φ―É―Ä–Α―è –Φ–≥–Μ–Α. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ω–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α–Μ―¹―è ―¹–Η–Μ―É―ç―² –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ–Α –Φ–Α―è–Κ–Α. –û―²―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι 28 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α 75 –Φ–Η–Μ―¨. –ü–Ψ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä–¥–Ψ–Φ. –î–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –ü–¦ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Α –±–Α―Ä–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ ―à–Κ–Α–Μ―΄ (―¹–≤―΄―à–Β 815 –Φ–Φ). –ê–Κ–Κ―É–Φ―É–Μ―è―²–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –±–Α―²–Α―Ä–Β―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Α. –£ 13.00 "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Ψ―²―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨" –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η.  –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α¬Μ. - –Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –±―΄–Μ ―É–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Φ - –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η–Ι, ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―à―¨ –≤ 1917 –≥. –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É, –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –±―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α "–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η" –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ 1367 ―² –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ. –½–Α –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –ê.–ù.–ë–Α―Ö―²–Η–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ - –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η. –†–Β–≤–≤–Ψ–Β–Ϋ―¹–Ψ–≤–Β―² –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―² 3 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1919 –≥. –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ 18 –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η. –ë―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―΅–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―É–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –™–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –ü–¦ "–ü–Α–Ϋ―²–Β―Ä–Α" –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –ü–¦ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü–Η–Η.  –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –ê.–™.–®–Η―à–Κ–Η–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ ―¹–¥–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –î-1 "–î–Β–Κ–Α–±―Ä–Η―¹―²" - –Η –¦-1 "–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Β―Ü" II ―¹–Β―Ä–Η–Η -  –£―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ 1948 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –î–Ϋ–Β –£–€–Λ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –±―É–¥–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –≤–Η―Ä―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ.  –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Μ–Β―² –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –≥―É–Μ―è–Ϋ―¨―è –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Κ–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –≠―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―΅–Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―²―¨ - –ü–Β―¹–Ϋ―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±–Η–Μ–Β―²–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―¹―²–Β―Ä –≤ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –î–Ϋ―è –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†.  –‰ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ - –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―΅–Β―¹―²–Η –Λ–Μ–Α–≥–Α, –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Η –û―²―΅–Η–Ζ–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―É―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η. –Γ―É–¥―¨–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹, –Η –¥–Μ―è –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ. –ù–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é 66-–Μ–Β―²–Η―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–¥–≤–Α ―¹–¥–≤–Η–Ϋ―É―²―΄―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Α –≤ –Κ–Α―³–Β) –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –î–Β―Ä–Ε–Α–≤–Η–Ϋ―΄–Φ: "–≤–Ψ―² –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Φ―¹―è, –±–Α–Ι–Κ–Η –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ-–Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ, –Α –ö–Ψ–Μ―è, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Ζ―è–Μ –Η –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ψ –Ϋ–Α―¹. –ù–Α―¹ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―², –Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è...  –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Β―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Μ–Β―²–Ψ–Ω–Η―¹―Ü―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α 1948 –≥–Ψ–¥–Α –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É. –ï–Φ―É –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―΅–Β―Ä–Κ–Α –Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α―Ö.  –û–Ζ–Β―Ä–Ψ, –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Α–Ι... –‰ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Η–≥ - ―Ü–≤–Β―²―É―â–Η–Ι –Η–≤–Α–Ϋ-―΅–Α–Ι! ¬Ϊ–ù–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ϋ–Β...¬Μ –¦–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η-–≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―³–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Μ–Α–Ε –Ϋ–Α –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨, –Α–≤―²–Ψ―Ä―É 80 –Μ–Β―². 09.03.2009. –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

04.02.201007:5204.02.2010 07:52:33

0

03.02.201007:3103.02.2010 07:31:00

–ü–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ, –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α–Φ –Η –Κ–Α―é―²–Α–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ―É―Ö: βÄ€–¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ω―Ä–Η―à–Β–ΜβÄΠβÄù - –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è. –€–Ψ–Ε–Β―² –Κ –Ϋ–Α–Φ? - –ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α―é―²..., - –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è: –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α―é―²―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 93-–Ι. βÄ€–¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤βÄù, βÄ€―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤βÄù –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Η –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹―²―è–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. βÄ€–ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄βÄù - ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β βÄ€―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–ΗβÄù. –£ ―ç―²–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―Ö–Ψ–¥―è―² –≤―¹–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄, –Η –¥–Α–Ε–Β ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ―²–Ψ–Ε–Β βÄ€–Κ–Α–Ω–Μ–Β–ΙβÄù βÄ™ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Η―à–Κ―É –Ω–Ψ―²―Ä–Ψ―à–Η―², –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –≤―¹―é –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –½–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ε–Β ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –Μ–Ψ–¥–Κ―É βÄ™ ―¹–Α–Φ―É―é –Μ―É―΅―à―É―é. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Μ―É―΅―à–Η–Β, –Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Η ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ –≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―²–Ψ–Φ―É. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―²–Β ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η βÄ€―¹–Α–Φ―΄–Β –Μ―É―΅―à–Η–ΒβÄù. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Η –≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ, –Η –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Α –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –≠–≥–Ψ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ βÄ€―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β–≥–ΨβÄù –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ. –ù–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α ―¹ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ε–¥–Α–Μ–Η –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β, –Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Β―â–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Η –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η. –Γ―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―²―¹―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É ―¹–≤–Β―²–Η―² –Φ–Β―¹―è―΅–Η―à–Κ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–ΦβÄù –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Β–Ϋ―¨. –£―¹–Β ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η. –£―Ä―É―΅–Η―² ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –Β–Φ―É βÄ€–ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–ΑβÄù βÄ™ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –±–Μ–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―è –Ϋ–Α –±―Ä―é―Ö–Β –Ω–Ψ ―²―Ä―é–Φ–Α–Φ –Η –≤―΄–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Ψ–≤, –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―¹―Ö–Β–Φ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―¹―²–Β–Φ –Η –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤.  –ï―â–Β ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ –≤―΄–¥–Α―¹―² βÄ€–±–Β–≥―É–Ϋ–Κ–ΗβÄù βÄ™ –Ζ–Α―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²―΄ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²―΄, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –û―² –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –Ϋ–Β ―É–Ι―²–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Β–Μ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―à–Κ–Α βÄ™ βÄ€–≤–Ϋ–Β―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨βÄùβÄΠ –Θ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―΅–Α―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄: –≥–¥–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α βÄ€–Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Μ―¹―èβÄù, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η–Μ―¹―è, ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Μ―¹―è, –Κ―²–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Η ―².–¥., –Η ―².–Ω. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ βÄ€–Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–ΙβÄù –±–Β―¹–Β–¥–Β –Η–¥–Β―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α ―ç―Ä―É–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ―Ä–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Α―Ä–Α ―²–Β–Φ –¥–Μ―è –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α–Φ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ, –Α –Β―¹–Μ–Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι. –£―΄–Ω–Ψ―²―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –Ω―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―é―² –≤ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Α―é―²―É. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è, –Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹―²–Α–Ε–Β–Φ. –Δ–Β –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―²―¹―è –≤–Μ–Β–Ζ―²―¨ –≤ –¥―É―à―É –Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α, –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Β―â–Β –±―É–¥–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –Β–≥–Ψ –Ω–Μ―é―¹―΄ –Η –Φ–Η–Ϋ―É―¹―΄ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Ψ–Β―² ―¹–Α–Φ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. βÄ€–Γ―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Ψ–≤βÄù ―Ä–Α–¥―É–Β―² –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β βÄ€―³–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ–ΑβÄù –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―à―²–Α―²–Ϋ―΄–Ι βÄ€–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–ΙβÄù. –ï―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Α―è –Ϋ–Β–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Θ―¹―²–Α–≤–Α–Φ–Η, –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α βÄ™ βÄ€–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–ΙβÄù. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –≠―²–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β βÄ€–Ω–Α―¹―²―É―ÖβÄù, βÄ€–Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–ΑβÄù. –ï–≥–Ψ ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η–Η βÄ™ –Ϋ–Β–¥―Ä–Β–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ–Α –Ζ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –¥–Ϋ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ: –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Ψ–±―É–¥–Κ–Η, ―³–Η–Ζ–Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η, ―¹–Α–Ϋ–≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Α –Ω–Η―â–Η, –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η, –≤–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η, –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ ―¹–Ϋ―É, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Β–Ι ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö –≤ ―΅–Α―¹―²―¨.  –Λ–Β–Ϋ–¥―Ä–Η–Κ βÄ™ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―΅–Η–Ϋ, 14-–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –≤ ¬Ϊ–Δ–Α–±–Β–Μ–Η –Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α―Ö¬Μ –ü–Β―²―Ä–Α I. –î–Α–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –ü–Β―²―Ä I. –™―Ä–Α–≤―é―Ä–Α –·. –Ξ―É–±―Ä–Α–Κ–Β–Ϋ–Α 1724 –≥. ―¹ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Α –ö. –€–Ψ–Ψ―Ä–Α 1717 (Peter I. Engraving by J. Hubrakena 1724 with Portrait of Karl Moor 1717). –ö–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É, ―ç―²–Η–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è? –Π–Β–Μ―΄–Ι –Ε–Β –Φ–Β―¹―è―Ü –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤ ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–ΗβÄù, –Β–Φ―É –Η –Κ–Α―Ä―²―΄ –≤ ―Ä―É–Κ–Η, –Ω―É―¹―²―¨ –±–Μ–Η–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¹―è ―¹ –±―΄―²–Ψ–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Η –Β–≥–Ψ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Ϋ–Β―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α! –î–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―è βÄ™ ―Ä–Α–Ζ, –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ βÄ€–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―²–Ψ―ÄβÄù βÄ™ –¥–≤–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ω–Ψ―²―è–Ϋ–Β―² βÄ™ ―²―Ä–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–¥–Α―΅–Η –Ζ–Α―΅–Β―²–Ψ–≤ βÄ™ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, –Α –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅–Α―â–Β ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥―É–±–Μ–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω―É―¹―²―¨ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―΄―²–Α, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ε–Β ―¹–Η–¥–Η―² –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–ΗβÄù. –ù–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ, –Κ–Α–Κ –≤ –Κ–Α―é―²―É –≤―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ ―¹―²―É–Κ–Α βÄ™ –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η! βÄ™ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―², –Ω–Ψ –≤–Η–¥―É ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α―Ö ―É–Ε–Β ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι: - –Δ―΄ –Ϋ–Α―à? βÄ™ –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α–Β―²: βÄ€–Δ―΄ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É?βÄù - ? ? ? βÄ™ –Ω–Ψ–Ε–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι. - –ù―É, –Ϋ–Α 93-―é? βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Β–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹―²―¨. - –î–Α, - –Μ–Β–Ω–Β―΅–Β―² –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι. - –ê –Κ–Α–Κ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è? βÄ™ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É–Β―²―¹―è –≥–Ψ―¹―²―¨. - –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤βÄΠ - –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η-–Κ–Α, –Α ―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤! –î–Β―Ä–Ε–Η βÄ€–£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–ΜβÄù, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –≤–Β―¹―²–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –≤ –±–Α–Ζ–Β. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―². –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ: –±–Β―Ä–Β―à―¨ βÄ€–•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–ΑβÄù, –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―à―¨, –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―à―¨. –ù―É, –Ω–Ψ–Κ–Α! βÄ™ –≤―΄―¹–Κ–Α–Μ―¨–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η–Ζ –Κ–Α―é―²―΄.  βÄ€–£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–ΜβÄù –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –≤–Β–¥–Β―²―¹―è –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Η ―É –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α. –£ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Β–Μ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Φ–Β–Ϋ―É. –£ –±–Α–Ζ–Β βÄ™ –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ψ―Ä―è, ―²–Α–Φ –≤―¹–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ: –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ 4 ―΅–Α―¹–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Β–Μ, –±―΄―¹―²―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤―¹–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è ―²–≤–Ψ–Β–Ι –≤–Α―Ö―²―΄ –Η ―²―΄ βÄ€―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β–ΫβÄù –Ϋ–Α 8 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –¥–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£ –±–Α–Ζ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –û―²―¹―²–Ψ―è–Μ ―¹―É―²–Κ–Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄–Φ, ―¹–¥–Α–Μ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Η –Β―â–Β ―΅–Α―¹, –Α ―²–Ψ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Ι―¹―è –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ê –≤–Β―΅–Β―Ä ―²–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ, –Α ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤―΄βÄΠ –ê ―²―É―² ―¹–Η–¥–Η―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Α–≤–Α ―¹―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹–Ψ–Κ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥ βÄ€–£–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–ΦβÄù, –Ω―É―¹―²―¨ –≤–Ω–Η―²―΄–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Β, –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤―É–Β―² –Κ–Α–Μ–Μ–Η–≥―Ä–Α―³–Η―é. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –¥–≤–Β―Ä―¨ –Κ–Α―é―²―΄. –Γ ―¹–Η―è―é―â–Β–Ι ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Ε–Β –±–Β–Ζ ―¹―²―É–Κ–Α, –≤ –Κ–Α―é―²―É –≤–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –≠―²–Ψ―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–≥–Μ–Β―Ü―΄. - –ü―Ä–Η–≤–Β―²! –€–Β–Ϋ―è –Ζ–Ψ–≤―É―² –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι. –ê ―²–Β–±―è? –¦–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±―É–¥―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨βÄΠ –ù–Α, –¥–Β―Ä–Ε–Η! βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Α–Β―² ―¹–≤―è–Ζ–Κ―É –Κ–Μ―é―΅–Β–Ι. βÄ™ –≠―²–Ψ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ –±―É–¥–Β―à―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Η―â–Β–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ. –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö: ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η ―¹ –Κ–Ψ–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ε–Β―². –ë―΄–≤–Α–Ι! –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Η―Ö―Ä–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Ψ–Κ. –£―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―΅–Α―¹―²―΄, –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥. –ê ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨-–¥–≤–Α, –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ ―²―Ä–Η. –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –≠―²–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Ϋ–Β–≤―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ψ―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É–Ω―Ä–Α–Ε–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―é―² –Κ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –ù–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Α―Ä–Η–Μ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –≥–Α–Ζ–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η –Κ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Β ―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ, - –±―É–Β–Κ ―¹ –Κ―Ä―΄–Μ―΄―à–Κ–Α–Φ–Η, - –Φ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Φ–Β–Ϋ―è―è –≤ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ–¥–Α. –ë―É–Κ―¹–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Ι –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Β–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Β. –£ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≥–Α–Ζ–Ψ–≤ –Η–Ζ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Α–Φ –Ζ–Α―²–Β―è –¥―Ä–Ψ―¹―¹–Β–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ–Ι: –Ϋ–Β―΅–Β–Φ, –Φ–Ψ–Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α―É–Κ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É–Ζ―΄―Ä―¨–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―É―¹―²–Α―è –Ζ–Α―²–Β―è, –Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –±―É–¥–Β―² –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―Ä–Β–≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²―¹–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι. –ù–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Η―¹–Μ–Ψ―Ä–Ψ–¥ –±―É–¥―É―² –¥–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Μ–Η–Ζ–Α –≤–Ψ–¥―΄, ―¹–Ψ–Ω―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≥–Α–Ζ―΄ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―², –Α ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ–Ψ–¥–Κ–Η.  –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Φ―΄ ―¹―²–Ψ–Η–Φ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α, –Α ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Η–Φ―΄ –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –≤–Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Η –≤ –Μ–Β–¥. –ù–Α―à –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ, - –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Β―¹―è―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, - –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Η―¹–Μ–Ψ―Ü–Η―Ä―É–Β―²―¹―è –≤ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ–Β. –™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ) ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –ë–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –·–≥―Ä―΄ βÄ™ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α - –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Μ―¨―²―΄ ―Ä–Β–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –î–≤–Η–Ϋ–Α. –Δ–Α–Φ, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Φ―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η―¹―¨. βÄ€–£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–ΒβÄù –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ, –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ ―¹ –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² βÄ€–Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Α―²―¨βÄù –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β. –£ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Ω–Η―Ä―¹ ―¹–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Η –Ϋ–Β―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Α (–ü–ö–½) ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η. –Γ–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Η. –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―΄ –Η –Κ―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α. –Δ–Α–Φ, –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―à–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―à―²–Α–± –ë―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Η―Ö―¹―è –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ, –Η–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ –Ϋ–Α―¹, ―É –Ϋ–Η―Ö βÄ€–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–ΒβÄù –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –ß―É―²―¨ –Μ–Β–≤–Β–Β –Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤–Η–¥–Ϋ―΄ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥―΄ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤ ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Η –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ ―à―²–Α–±–Α –ë–Γ–†–ö –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ ―²―É–¥–Α. –ù–Β–≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β, –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ βÄ€–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–ΑβÄù, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Β–Ϋ, ―É –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ. –û―¹―²―Ä–Ψ–≤ –·–≥―Ä―΄ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –Ω–Β―¹―΅–Α–Ϋ―΄–Β –¥―é–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨―é, ―Ä–Α―¹―²―É―â–Η–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ψ―¹–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η, ―¹―²–≤–Ψ–Μ―΄ –Η―Ö –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ―΄ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β―²―Ä–Α–Φ–Η. –£–Η–¥ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α–≤–Β–≤–Α–Β―² ―²–Ψ―¹–Κ―É –Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨. –Γ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ―É, - –Α –Ψ–Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Α―è, ―¹ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä, - –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Β, –Α –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –¥–Ψ―â–Α―²―΄–Φ –Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä–Α–Φ. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Ω―É―²―¨, ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Β―à–Η–Ι βÄ™ –Φ–Η–Φ–Ψ βÄ€–½–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–ΗβÄù. –¥–≤–Α –Φ–Ψ―¹―²–Α. –û–¥–Η–Ϋ, –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ψ–±–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―É―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Β―â–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –ü–Β―à–Η–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹―É―Ö―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É ―΅–Α―¹–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α.  –Γ–Α–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Β―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―΅–Α―¹–Α. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä―΄ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ 4-―Ö βÄ™ 5-―²–Η ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö βÄ€―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―ÖβÄù –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α βÄ™ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à―¨ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β 1 βÄ™2-―Ö ―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α, ―΅–Α―¹―²―¨―é –Ψ–±―à–Η―²―΄–Β –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, ―É–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ –Φ–Β―²―Ä–Β –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²―Ä–Α―¹―¹―΄, –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä―΄. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤―¹–Β –Ε–Β ―²–Β–Ω–Μ–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Δ–Α–Φ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄, ―²–Α–Φ –Β―¹―²―¨ –¥―Ä–Α–Φ―²–Β–Α―²―Ä, –Β―¹―²―¨ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä, –î–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ βÄ™ –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―ç―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –±–Α―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η–Ω–Α –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η, –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü –‰–Δ–† (–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤) βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ―²―΅–Η–Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α. –ï―¹―²―¨ –Β―â–Β –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –Κ–Α―³–Β-―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ βÄ€–Θ –≠–¥–Β–Μ―¨–Φ–Α–Ϋ–ΑβÄù. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ―è–Β―à―¨―¹―è, –Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. βÄ€–Γ―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Α–ΦβÄù –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É βÄ™ ―²–Α–±―É. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Α–Β―² –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Η –Ϋ–Α –ü–ö–½. –£ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤–Β―Ä―²–Η ―¹–Κ―É―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –£ –±―É–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ 07.50 –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Α–≥–Α. –≠―²–Ψ ―Ä–Η―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ –±―΄–Μ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α―é―² –Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –¥–Α―é―² ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –£ 07.59 ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―é―²―¹―è –Ζ―΄―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ: βÄ€–ù–Α –Λ–Μ–Α–≥ –Η –™―é–Ι―¹ βÄ™ ―¹–Φ–Η―Ä-―Ä-―Ä-–Ϋ–Ψ-–Ψ!!!βÄù –£―΄―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Α―Ö –≤ –¥–≤–Β ―à–Β―Ä–Β–Ϋ–≥–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β–¥–≤–Η–Ε–Η–Φ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α―é―² –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ―É―²―É. –£ 08.00 –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α: βÄ€–Λ–Μ–Α–≥ –Η –™―é–Ι―¹ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨!βÄù –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α –Λ–Μ–Α–≥–Α –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β βÄ€–£―¹–Β –≤–Ϋ–Η–Ζ!βÄù –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Φ–Η–≥–Ψ–Φ –Ω―É―¹―²–Β―é―², –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è: –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Β―΅–Η–Η βÄ™ βÄ€–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Ϋ–Η–ΒβÄù, –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ö, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É–Ε–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –£ –Ψ―²–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η ―΅–Η―²–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Η ―².–¥. –Γ―É–±–±–Ψ―²–Α βÄ™ –¥–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Η –ü–ö–½. –Γ―É–±–±–Ψ―²–Α βÄ™―ç―²–Ψ –Η –±–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―è–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É―é―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤―΄–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―΄, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Α –≤ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Α –Η ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö βÄ€–Κ―Ä―É―²―è―²βÄù ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄. –ü–Ψ―Ä―²–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β. –£ ―ç―²–Η –¥–Ϋ–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―΄–Κ―Ä–Ψ–Η―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ϋ―É–Ε–¥: –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Η–Φ–Β–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι.  –ù–Α –Ω–Μ–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β –±―΄―²–Ψ–≤―΄–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε―É, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Α ―Ä―É–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, - –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ―΄. –£―¹–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö, –Β―¹―²―¨ –±–Α–Ϋ―è ―¹ –Ω–Α―Ä–Η–Μ–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―É―à–Β–≤―΄―Ö, ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ –Ϋ–Β―². –ï―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Α―è –Η –¥–Μ―è ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä–Ω–Ψ–Φ―΄ –Ε–Η–≤―É―² –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―é―²–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι βÄ™ –≤ –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –≥―Ä―É–Ω–Ω βÄ™ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Β, –≤ 4-―Ö βÄ™6-―²–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö, ―¹–≤–Β―Ä―Ö―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –≤ ―à–Β―¹―²–Η–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö. –¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―à–Β―¹―²–Η–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ö–Ψ―Ä–Ψ―²–Α―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α βÄ€―¹–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨βÄù, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι. –Γ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ―¹―è, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö βÄ€–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤βÄù, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤–Ψ―² –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι. –•–Η―²―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Ι, –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Α –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Β―Ä–Ψ–Ι –Η ―΅―É–Ε–Ψ–Ι. –Γ–Κ―É―΅–Α―²―¨ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―É –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ï–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Μ–Η―²―¹―è ―¹ 06.00 –¥–Ψ 24.00. –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ―É–Μ―è –¥–Ψ ―à–Β―¹―²–Η ―É―²―Ä–Α –Η –Β―â–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö, βÄ€–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–ΙβÄù ―΅–Α―¹ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β ―¹–≤―è―²–Ψ–Β. –Θ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α βÄ€–Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–ΦβÄù –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²: –Ζ–Α―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―¹―²–Κ–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Κ –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤―É –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é, ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Α―Ö―²―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É, –Ζ–Α―΅–Β―²―΄ –Ω–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–¥–Α–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Ζ–Α―΅–Β―²–Α –Ω–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –û―Ö, ―É–Ε ―ç―²–Η –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è!.. –ü–Ψ–Κ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤ –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Κ–Α―Ö, ―¹–Ω–Η―¹–Α–Μ –Η–Ζ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―é―â–Η–Β, ―É―à–Μ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –¥–Β―¹―è―²―¨. –½–Α―è–≤–Κ–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ–¥―΅–Α―¹―²―¨ - ―ç―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Ζ–Α―è–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―à–Η–Ϋ―É βÄ™ –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄ βÄ™ –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ–Η, –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η. –ù–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ―²–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤-–≥―Ä―É–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α―²―¨, –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ―É, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Κ–Α–Φ. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅―²–Η ―É–Ε–Β –≤―¹–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ, –Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Β―², –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ―΄. –Γ–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –≤ –≥–Β―Ä–Φ–Β―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α―Ä–Β. –Γ–Β―Ä–¥–Ψ–±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤―â–Η–Κ-–Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Β―²: - –†–Β–±―è―²–Κ–Η, ―²–Α–Φ, –≤ ―É–≥–Μ―É, ―¹―²–Ψ–Η―² –≤―¹–Κ―Ä―΄―²–Α―è –±–Α–Ϋ–Κ–Α ―¹―É―Ö–Α―Ä–Β–Ι, –Α –≤–Ψ–Ϋ ―²–Α–Φ –±–Ψ―΅–Ψ–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Η ―¹ –Η–Κ―Ä–Ψ–Ι.  –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

03.02.201007:3103.02.2010 07:31:00

0

03.02.201007:0603.02.2010 07:06:31