–С–∞–љ–љ–µ—А

–Э–Њ–≤—Л–є –і–Є—Б–њ–µ—В—З–µ—А—Б–Ї–Є–є –њ—Г–ї—М—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Љ–∞–є 2013 –≥–Њ–і–∞

0

29.05.201309:1529.05.2013 09:15:58

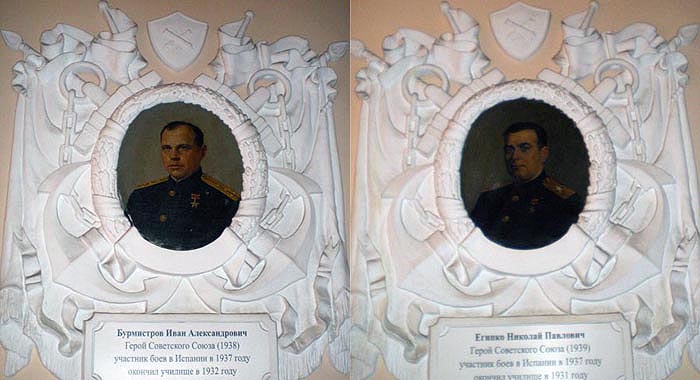

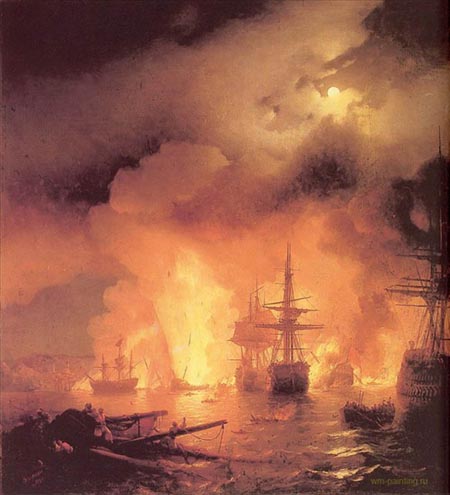

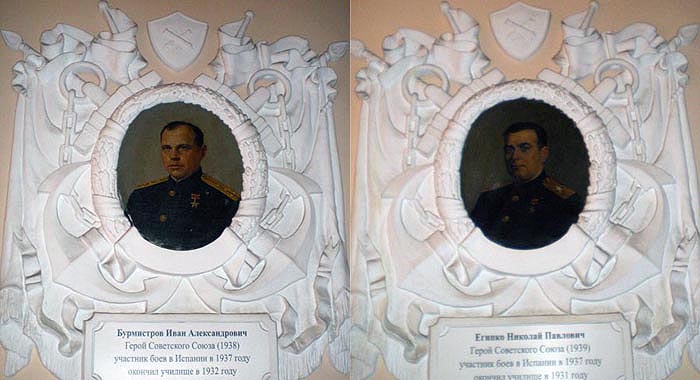

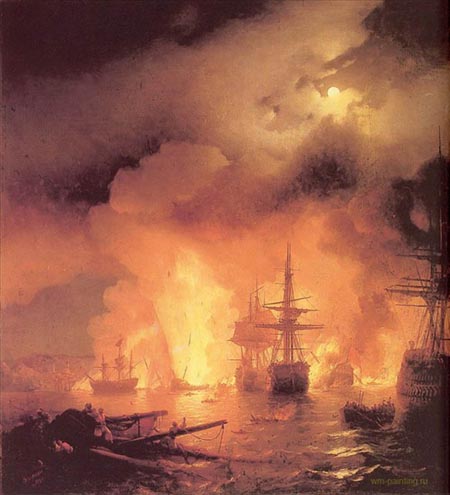

–≠—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж ¬Ђ–Ы–µ–њ–∞–љ—В–Њ¬ї, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–С–∞–ї–µ–∞—А–µ—Б¬ї –Ґ–∞–Ї –Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –і–Њ–љ–∞ –£—А–±–Є–µ–љ—В–Њ. –Э–µ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–ї—Г —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –Я—А–Є—З–Є–љ—Л –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Є –њ–Њ–±–µ–і—Л —Д—А–∞–љ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ —Б—Г—И–µ –Є –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ, –љ–µ –±—Л–ї –љ–∞–і–µ–ґ–µ–љ –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї–µ–љ –≤ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є. –Э–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О –Є–Ј –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–∞—Б–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–Љ. –Т 1936 –≥–Њ–і—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —И–ї–Є —Б –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є–Ј –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Л –≤ –Ю–і–µ—Б—Б—Г. –ѓ –±—Л–ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ 1938 –≥–Њ–і—Г –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Є–Ј –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Л, –≥–і–µ –Њ–љ–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М —З–∞—Б—В—П–Љ–Є –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –љ–Њ—З—М—О –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л–є –њ–Њ—А—В –Я–Њ—А—В-–С–Њ—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О. –Ъ–∞–ґ–і–Њ–є –љ–Њ—З—М—О –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –њ–Њ–і—А—П–і –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –≤ —П—Й–Є–Ї–∞—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–љ–љ –≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –љ–∞ —Н—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –ѓ—Й–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ, –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є –Љ—Л –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ. –Э–∞—И–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–∞ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–∞, –∞ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Њ –љ–∞–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, —З–∞—Б—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Э–∞—Б—В–∞–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є –Љ–љ–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –±—Л—В—М —А—П–і–Њ–Љ —Б –≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –±–Њ—А—Ж–∞–Љ–Є –Ј–∞ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г –Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –Є–Љ. –£ –Љ–µ–љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–µ—Б—П —А–∞–љ–µ–µ –Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—И–Є–±–Ї–∞—Е –Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е –≤ –љ–µ—Г—Б–њ–µ—Е–µ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А–љ—Л—Е –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї—Г —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –ї—О–і–µ–є. –Э–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –±–Њ–µ–≤–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤.  –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—А—М–±—Л –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О 648 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –Т—А–Њ–і–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ, –љ–Њ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –≤ –С–Є–ї—М–±–∞–Њ, –°–∞–љ—В–∞–љ–і–µ—А–µ –Є –•–Є—Е–Њ–љ–µ –±—Л–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–µ–є. –Я—А–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А–∞ —П —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ –Є–Љ–Є, –Є –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Є—Е –∞—В–∞–Ї. –≠—В–∞ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Є —Б–µ–є—З–∞—Б. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, –љ–Њ –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—О –≤ –ї—О–±—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е —Д–ї–Њ—В–∞. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї –љ–∞–і–µ–ґ–µ–љ –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї–µ–љ –≤ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є. –С—Л–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ—Л –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О —Б —Ж–µ–ї—М—О –Є–љ—В–µ—А–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ–±–µ–і—Л —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤. –С—Л–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ –љ–∞—Е–Њ–і—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –Є —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –њ–Њ–±–µ–і–µ, –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞—Б, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤, –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В—Л-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤. –С—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є –і–Є–≤–µ—А—Б–Є–Є –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —Б—Г—И–µ. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Љ—Л —А–∞–љ—М—И–µ –Є –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї–Є, –љ–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Э–∞—А–Њ–і –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ–±–µ–ґ–і–µ–љ. –Ю–љ –±—Л–ї –њ—А–µ–і–∞–љ. –Ц–∞–ї—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–∞—П –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–∞—П –±–Њ—А—М–±–∞ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є, –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–љ–∞. –Т —В–µ—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П –њ–Є—Б–∞–ї —А–∞–љ–µ–µ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Б–µ–є—З–∞—Б, —В—А—Г–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г. –Э–Њ –±–Є—В–≤–∞ –±—Л–ї–∞, –Є –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–µ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞—Е –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Є –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є, –Є –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –Њ–± –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Є –µ–µ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –±–Њ—А—Ж–∞—Е.  –ѓ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤ –љ–µ–є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Є –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –° –њ–Њ–±–µ–і–Њ–є –љ–∞–і –У–Є—В–ї–µ—А–Њ–Љ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ –Є —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ. –Э–Њ –Њ—В–≥–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–≤—Г—В –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е. –Т —Б–∞–Љ–Њ–є –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –§—А–∞–љ–Ї–Њ –µ—Й–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є —В–µ—А—А–Њ—А. –Т 1979 –≥–Њ–і—Г 123 –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї—П —Б—В–∞–ї–Є –ґ–µ—А—В–≤–∞–Љ–Є —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Д–∞—И–Є—Б—В—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б–Њ –≤—Б—В—А–µ—З –≤ –њ–Є–≤–љ–Њ–є, –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ вАФ —Б–Њ –≤—Б—В—А–µ—З –≤ –Ї–∞—Д–µ ¬Ђ–У–∞–ї–∞–Ї—Б–Є—П¬ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є –њ—Г—В—З –њ–Њ —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –У–∞–ї–∞–Ї—Б–Є—П¬ї. –Т 1981 –≥–Њ–і—Г 290 –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—Г—В—З–Є—Б—В–Њ–≤ –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В, –Є —Н—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—В—М —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–Љ –Ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—О —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є. –Э–Њ –Љ—П—В–µ–ґ –±—Л–ї –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ. –Я–Њ—Б–ї–µ—Д—А–∞–љ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–∞—П –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—П –µ—Й–µ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–∞. –Т –љ–µ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—О, –Ї–∞–Ї –Є –≤ —В–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞. –Т —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Є–Ј –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А —П —Б–і–µ–ї–∞–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л: вАФ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —З–µ—А–µ–Ј –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–ї–Є–≤ –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –°2 —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П—Е –Љ–Њ–≥ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М –ї—О–±–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї; вАФ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г –Њ—З–µ–љ—М —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –і–∞–ґ–µ –≤ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–µ, –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ; вАФ —А–Є—Б–Ї –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В —Б–µ–±—П, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і; вАФ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Є –Є–Љ–µ—В—М —А–∞–±–Њ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ вАФ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–є —Н—Е–Њ–ї–Њ—В; вАФ —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–∞–ґ–µ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –Є –њ—А–Є –±–Њ–ї–µ–µ –љ–Є–Ј–Ї–Њ–Љ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, —З–µ–Љ –≤ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –Љ–љ–Њ—О —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є–Ј –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О —З–µ—А–µ–Ј –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–ї–Є–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г –љ–∞—И–Є —Б –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –Ј–∞ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–µ–љ—Л –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ.  –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞—Б –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї–Є –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є, –∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞–Љ, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ—Л –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ–µ–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Ш–≤–∞–љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Н—В–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ 14 –љ–Њ—П–±—А—П 1938 –≥–Њ–і–∞, –∞ —П вАФ 22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1939 –≥–Њ–і–∞. –Ч–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Ї –Ј–≤–∞–љ–Є—О –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ 59 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є–Ј –љ–Є—Е 19 вАФ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –ґ–µ—А—В–≤ –љ–∞ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ. –≠—В–Њ –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В—Л —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –С–Њ—А—М–±–∞ —Б –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–є –Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є. –£—А–Њ–Ї–Є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —П—Б–љ—Л, –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є. –У–Є—В–ї–µ—А –Є –Ь—Г—Б—Б–Њ–ї–Є–љ–Є –≤—Л—И–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л. –Э–∞—З–∞–ї—Б—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –Љ–∞—А—И –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –Ї—А–∞—Е—Г –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞. –Ь–Њ–µ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є —Б–њ–∞—Б–ї–Њ –Љ–µ–љ—П –Њ—В –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –≤ 1937-1938 –≥–Њ–і–∞—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –ґ–µ –љ–∞—И–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –љ–µ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤. –≠—В–Њ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –∞—В—В–∞—И–µ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Т.–Х.–У–Њ—А–µ–≤, –Є –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –Є–Ј –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –ѓ.–Ъ.–С–µ—А–Ј–Є–љ. –С—Л–ї–Є —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –ї–µ—В—З–Є–Ї–Є, –≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є–µ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Є —Б—В–∞–≤—И–Є–µ –У–µ—А–Њ—П–Љ–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.  –Я–Њ–Ї–Є–і–∞—П –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О, —П –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ —П –≤–µ—А–љ—Г—Б—М –љ–∞ —Н—В–Њ—В –ґ–µ –Љ–µ—А–Є–і–Є–∞–љ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —Д–ї–Њ—В–∞ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –±—Г–і—Г —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М —Г–ґ–µ —Б –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї—Г –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –њ–Њ –ї–µ–љ–і-–ї–Є–Ј—Г —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ –≤ –љ–∞—И—Г —Б—В—А–∞–љ—Г. –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ–Ю—В–њ—Г—Б–Ї, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ, –њ—А–Њ—И–µ–ї –±—Л—Б—В—А–Њ. –Ш –≤–Њ—В —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–µ–Ј–і, –њ—Г—В—М –љ–∞ —О–≥ —Б—В—А–∞–љ—Л, –Ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О, –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Х–і—Г —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є. –Т—Б–µ –±–ї–Є–ґ–µ –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –Т–Њ—В –Є —Б–∞–Љ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤, –њ–Њ–ї—П, –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А—Л, —Б—В–µ–њ—М. –Я–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Њ—И–µ–ї —В—Г–љ–љ–µ–ї—М, –Є –Љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Љ–Њ—А–µ. –ѓ –±—Л–ї –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–І–µ—А–≤–Њ–љ–∞ –£–Ї—А–Њ–Љ–љ–∞¬ї –Є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж ¬Ђ–®–∞—Г–Љ—П–љ¬ї вАФ –Љ–Њ–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П-–Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є.  –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Љ–µ–љ—П –ґ–і–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–∞—А–љ–µ–є. –ѓ —Г–ґ–µ –љ–µ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–µ—А–Њ —А—Г—Б—Б–Њ¬ї –Є –љ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –°–ї—Г–ґ–µ–±–љ–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П, –Є —П вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 2-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –С—А–Є–≥–∞–і –≤—Б–µ–≥–Њ –і–≤–µ. –Я–µ—А–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–є –Є–Ј –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Э.–Я.–Х–≥–Є–њ–Ї–Њ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ 2-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1938 –≥–Њ–і–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –µ—О –і–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1939 –≥–Њ–і–∞. –Ю–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П. –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞—В—М –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Э–∞–Љ —Б –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–∞ –Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Є–ї –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –£ –љ–∞—Б –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В –±–Њ—А—М–±—Л —Б —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –±—Л–ї —Б—В–∞–ґ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, –±—Л–ї–Є —Г—Б–њ–µ—Е–Є –њ—А–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–і–∞–љ–Є–є. –°–µ–є—З–∞—Б –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–µ—В —В–Њ—В –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є 1938 –≥–Њ–і. –Ь–љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –Ј–љ–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ —В–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –Є–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≥–і–µ —П –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г—Б—М.  –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ъ—А—Л–Љ–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞ –≤—Л—Е–Њ–і –Ї —О–ґ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—А—П–Љ –Є —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ. –С–Њ—А—М–±–∞ —Б –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞–љ–Њ–Љ –Є —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–∞ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –≤ –±–Њ—А—М–±–µ –Ј–∞ –Ъ—А—Л–Љ. –Т 1774 –≥–Њ–і—Г –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –І–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—О –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–µ—А–µ–Ј –С–Њ—Б—Д–Њ—А –Є –Ф–∞—А–і–∞–љ–µ–ї–ї—Л –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –Т 1783 –≥–Њ–і—Г –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ II –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї–∞ –Ъ—А—Л–Љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї—Г—О –і–µ—А–ґ–∞–≤—Г. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–µ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Њ —Б–≤–Њ–Є –њ—А–∞–≤–∞ –Є –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, –љ–Њ –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –Ъ—А—Л–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –§.–§.–£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞, –Ф.–Э.–°–µ–љ—П–≤–Є–љ–∞, –Ь.–Я.–Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ–і –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Є —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –С–Њ–ї—М—И–Є–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –≤—Л–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –і–Њ–ї—О –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1854-1856 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Я–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Я.–°.–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Є –Т.–Р.–Ъ–Њ—А–љ–Є–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –≤—Б–µ–Љ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П. –С—Л–ї –°–Є–љ–Њ–њ—Б–Ї–Є–є –±–Њ–є, –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–±–µ–і–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Ї—А—Г–њ–љ–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞ –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ф–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ—Л –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ –≤ –±—Г—Е—В—Г –Є —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –≤–Њ–є–љ–µ. –°–µ–є—З–∞—Б –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –±—Г—Е—В—Л –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–µ—В—Б—П –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ 1904 –≥–Њ–і—Г –Ј–і–∞–љ–Є–µ –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Л ¬Ђ–Ю–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П –≤ 1854-1855 –≥–Њ–і–∞—Е¬ї. –Т –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –њ–Њ–ґ–∞—А —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ —В–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –і–љ–Є, –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є–Ј–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є.  —В–Њ–ґ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Я–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ—Г –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–ї—Г–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–є –Њ–њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –±–∞—Б—В–Є–Њ–љ–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П. –Ь–љ–µ –µ—Й–µ –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –Љ–Є—А–µ. –Ю–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞, –љ–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–ї–µ. –°—А–µ–і–Є –≤–Њ–ї–љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞ —Б –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А–ї–Њ–Љ –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ, –≤ –Ї–ї—О–≤–µ –Њ—А–ї–∞ вАФ –ї–∞–≤—А–Њ–≤—Л–є –≤–µ–љ–Њ–Ї. –Э–∞ –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ 1854-1855 –≥–≥. –і–ї—П –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ —А–µ–є–і¬ї. –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М —Г–љ–Є–Ї–∞–ї–µ–љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї–∞–Љ. –Ю–љ –і–≤–∞–ґ–і—Л –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—О, –љ–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ. –Ю —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–љ—П—Е –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –≤ 1941-1942 –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –љ–∞ –°–∞–њ—Г–љ-–≥–Њ—А–µ. –≠—В–Њ –≤—Б–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –њ—А–Њ—И–ї–∞—П –Є –±—Г–і—Г—Й–∞—П, –∞ —В–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О 1938 –≥–Њ–і–∞, –љ–∞—И –њ–Њ–µ–Ј–і –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї—Г –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П. –Ь—Л –≤—Б–µ, –Њ–і–µ—В—Л–µ –≤ –њ–∞–ї—М—В–Њ (–њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є), –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –≥–µ—А–Њ—П –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, —А–µ—И–Є–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —Д–ї–Њ—В–∞. –Э–∞ –њ–µ—А—А–Њ–љ–µ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—В—А–Њ–є. –Ю—А–Ї–µ—Б—В—А –Ј–∞–Є–≥—А–∞–ї –Љ–∞—А—И. –Т—Б—В—А–µ—З–∞–ї –Љ–µ–љ—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ 2-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ь.–У.–°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і, –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ—П –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ, –≤–Ј–≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є —А–∞—Б—В—А–Њ–≥–∞–ї–Њ. –Ц–µ–љ–∞, —Б—Л–љ –Є —П —Б—В–Њ—П–ї–Є —А—П–і–Њ–Љ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ.  –Т—Б—В—А–µ—З–∞ –љ–∞ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–µ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П - —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –ґ–µ–љ–∞ –Є —Б—Л–љ. 1938 –≥–Њ–і –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

29.05.201309:1529.05.2013 09:15:58

0

29.05.201309:0429.05.2013 09:04:07

–†–∞–і–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—Б—В –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤ –≤—Б—В–∞–ї –≤ –њ–Њ–Ј—Г –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–∞—В–Њ—А–∞; –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–∞ –≤—Б–µ—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е. –Э–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–љ–∞–ї–Є. –Я–Њ –Ї—Г–±—А–Є–Ї—Г –њ—А–Њ—И–µ–ї–µ—Б—В–µ–ї –ї–µ–≥–Ї–Є–є —Б–Љ–µ—И–Њ–Ї. –Р –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤ –≤–Ј—Л–≤–∞–ї: вАФ –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є! –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤–∞ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л. –Ы—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–≤–Њ–Љ. –Р –≤ –Ф–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞—А–љ–Њ–Љ —Г—Б—В–∞–≤–µ —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ –ї—О–±–≤–Є? –Э–µ—В! –Ы—О–±–Њ–≤—М вАФ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Ь–Њ—А—П–Ї, —Г–≤—П–Ј—И–Є–є –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–µ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ, –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В. –°–ї—Г—З–∞–є —Б –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞—Б –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–∞—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–Є—В—М—Б—П. –Э–∞—И–∞ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Љ–∞–ї–Њ, –і–∞, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–∞–ї–Њ —Г–і–µ–ї—П–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –ї—О–±–≤–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–±—Л. –Ф–∞, –Є –і—А—Г–ґ–±—Л. –Ъ–∞–Ї –і—А—Г–ґ–Є—В—М? –Ь—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ! –Ш –љ–∞—Б—З–µ—В –ї—О–±–≤–Є –љ–µ—В —П—Б–љ–Њ–≥–Њ, —З–µ—В–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П: –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ї—О–±–Є—В—М –Љ–∞—В—А–Њ—Б, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –ї—О–±–Є—В—М —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–∞... –Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ–±–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ —Б –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ, –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ... вАФ –І—В–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–µ? вАФ –њ–µ—А–µ–±–Є–ї –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤–∞, –Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О –Э–Є–Ї–Є—В—Л, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Ь–∞—В–≤–µ–Є—З–µ–≤. вАФ –Ы—О–±–Њ–≤—М! вАФ –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї —Б–±–Є—В—Л–є —Б —В–Њ–ї–Ї—Г —А–∞–і–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—Б—В. вАФ –Ч–∞–≥–љ—Г–ї! вАФ –њ—А–Њ–±–∞—Б–Є–ї –У–ї–Њ–±–∞. –Ч–∞—Б–Љ–µ—П–ї–Є—Б—М. –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤, —Б–∞–Љ —В–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞—П, —Г–≤–µ–ї —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤–∞. –Ф–∞–ґ–µ –У–ї–Њ–±–∞ –Ј–∞–±—Л–ї –њ—А–Њ –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤–∞, —Г–≤–ї–µ–Ї—И–Є—Б—М –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ: вАФ –Э–µ–і–∞–≤–љ–Њ –≤–Њ—В —В–Њ–ґ–µ —З–Є—В–∞–ї–Є –љ–∞–Љ –ї–µ–Ї—Ж–Є—О, –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –≤–Є–і–љ–Њ. –Ы–µ–Ї—В–Њ—А, —Б—Г—Е–Њ–љ—М–Ї–Є–є —В–∞–Ї–Њ–є, –≥–ї–Є—Б—В–∞ –≤ –Њ—З–Ї–∞—Е, —В–∞–Ї –њ—А—П–Љ–Њ –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–І—Г—А–∞–є—Б—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞, –љ–µ –і–Њ–≤–µ–і–µ—В —В–µ–±—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї –і–Њ –і–Њ–±—А–∞¬ї. –Я—А–Є–Љ–µ—А—З–Є–Ї–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї, –Ї–∞–Ї –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–ї–Њ—Е–Є—Е –і–µ–≤–Є—Ж –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ–Њ–і —Б—Г–і –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О—В. –Ф–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, –Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є... —В–µ, —З—В–Њ —Б —З–µ—А–≤–Њ—В–Њ—З–Є–љ–Ї–Њ–є, —Б–Њ —Б–ї–∞–±–Є–љ–Ї–Њ–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л. –Э—Г, –∞ —В–Њ—В, –Ї—В–Њ —Б–µ–±—П —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–µ—В вАФ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–µ—В. –Т–Њ—В –≤—Л —А–∞—Б—Б—Г–і–Є—В–µ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В,вАФ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –У–ї–Њ–±–∞ –Ї –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤—Г, –љ–µ–њ—А–µ—А–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В—Г –≤ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е,вАФ –Љ–∞—В—А–Њ—Б –Љ–Њ–љ–∞—Е –Є–ї–Є –љ–µ—В? –Э–µ—В, –љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е, –Є –Ї—Г–±—А–Є–Ї вАФ –љ–µ –Ї–µ–ї—М—П. –Р –і–µ–≤–Є—Ж—Л вАФ –≤—Б–µ –і–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ –њ–ї–Њ—Е–Є? –Э–µ –≤–µ—А—О —П –љ–Є —В–Њ–Љ—Г –ї–µ–Ї—В–Њ—А—Г, –љ–Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤—Г. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –і–µ–≤—З–∞—В, –Є –Њ—Б—В–µ—А–µ–≥–∞—В—М—Б—П –Є—Е –љ–µ—З–µ–≥–Њ: –њ–Њ–і—А—Г–≥–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М, –∞ –≥–ї—П–і–Є—И—М, –Є —З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –Њ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—П—В. –ѓ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –і–µ–≤—З–∞—В –љ–µ —З—Г—А–∞—О—Б—М...  вАФ –Ч–љ–∞–µ–Љ! вАФ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є —Б —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ. вАФ –Р —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –љ–µ –Љ–µ—З—Г—Б—М —П, –Ї–∞–Ї –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤, —Б –Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О. –Ю—И–Є–±–Ї–∞ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —В—Г—В –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤, —З—В–Њ –Љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М –Љ–Њ—А—П–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М, –Љ—Л –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ... –Я–Њ –Ї—Г–±—А–Є–Ї—Г –њ—А–Њ—И–µ–ї –Њ–і–Њ–±—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≥—Г–ї. вАФ –Ю—И–Є–±–Ї–∞ –љ–∞—И–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ,вАФ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –У–ї–Њ–±–∞.вАФ –Ю—И–Є–±–Ї–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤—Г –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є. ¬Ђ–ѓ –ї—О–±–ї—О¬ї, ¬Ђ—П –ї—О–±–ї—О¬ї, –∞ —Б–∞–Љ –ї—О–±–Њ–≤—М –≤—Л—И–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї... –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В?, –Ш –Њ–љ —Г—Б—В–∞–≤–Є–ї –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –і–Њ–±—А—Л–µ, –Ї–∞–Ї —Г —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ј–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В, –µ—Б–ї–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б –і—А—Г–ґ–Є—В —Б –і–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є. –†–∞–Ј–≤–µ –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї –Љ–∞–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е? –Ю–і–љ–∞ —Н—Б—В–Њ–љ–Ї–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ —Е—Г—В–Њ—А–µ —В—А–µ—Е —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤; –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж—Л –µ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –љ–µ –≤—Л–і–∞–ї–∞. –Ф—А—Г–≥–∞—П —Б–њ–∞—Б–ї–∞ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞ –Њ—В –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –њ–µ—А–µ–≤–µ–Ј–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Њ—А–µ, –≤ –±—Г—А—О, –≤ —З–µ–ї–љ–µ, –Ї –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ–∞–Љ... –Э—Г, –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Є—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї –љ–µ –ї—О–±–Є—В—М? вАФ –Ъ–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Њ–є –ї—О–±–Є—В вАФ –і–µ–≤—Г—И–Ї—Г, –љ–µ–≤–µ—Б—В—Г, –ґ–µ–љ—Г, –Њ–љ —Б–∞–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –ї—Г—З—И–µ –Є —З–Є—Й–µ. –Х–Љ—Г —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –ї—Г—З—И–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М. –ѓ –љ–µ –Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ–њ–∞–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—О, –Њ –ї—О–±–≤–Є –љ–∞ –і–µ–љ—М-–і–≤–∞, —В–Њ–є, —З—В–Њ –Є –љ–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞,вАФ –Њ–≥–ї—П–љ—Г–ї—Б—П –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤ –љ–∞ –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤–∞. вАФ –ѓ –Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є, —З–Є—Б—В–Њ–є –ї—О–±–≤–Є. –Х—Б–ї–Є –ї—О–±–Њ–≤—М –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —А–∞—Б—В–Є вАФ –Њ–љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–∞ –Є –љ—Г–ґ–љ–∞! –Т –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Э–Є–Ї–Є—В–∞ —Б–ї—Л—И–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л –Њ –ї—О–±–≤–Є —В–∞–Ї –±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г —Б–ї—Л—И–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М –Љ–µ—И–∞–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Є –і–µ–ї—Г, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М вАФ –Ј–ї–Њ, –∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —Б –і–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є вАФ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Г—Б—В–∞–≤–∞! –Х–Љ—Г –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є—В—М –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤–∞, –њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М —Б —Б—Г—Е–∞—А–µ–Љ –Є –љ–∞—З–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ, –љ–∞–є—В–Є –Њ–±—Й–Є–є —П–Ј—Л–Ї —Б –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї. –Ю–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–µ—А–µ–і –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–Ч–∞—Е–Њ–і–Є—В–µ –њ–Њ—З–∞—Й–µ –≤ , –љ–∞–є–і–Є—В–µ —Б –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –Њ–±—Й–Є–є —П–Ј—Л–Ї. –Я–Њ–є–Љ–µ—В –≤–∞—Б –Љ–∞—В—А–Њ—Б –Є –њ–Њ–ї—О–±–Є—В вАФ –Њ–љ –Ј–∞ –≤–∞—Б –і—Г—И—Г –Њ—В–і–∞—Б—В¬ї.  –Э—Г —З—В–Њ –ґ? –Ю–љ —Б–µ–є—З–∞—Б –±–µ–Ј –Њ–±–Є–љ—П–Ї–Њ–≤ –≤—Л—Б–Ї–∞–ґ–µ—В –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –і—Г–Љ–∞–µ—В. –Я–Њ–є–Љ—Г—В –µ–≥–Њ –Є–ї–Є –љ–µ—В? –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ–є–Љ—Г—В... вАФ –ѓ –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ,вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ, –Ј–∞–≥–Њ—А–∞—П—Б—М, –Ї–∞–Ї –±—Л–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞–≥–Њ—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ.вАФ –ѓ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –±–Њ—О—Б—М —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л—Е —Б–µ—А–і–µ—Ж. –Ґ—Г—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –і—А—Г–ґ–±–µ. –§–ї–Њ—В—Б–Ї–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞ –љ–µ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е —Б–Є–ї—М–љ–∞, –∞ –љ–∞ –і–µ–ї–µ. –Т–µ—А–љ—Л–є –і—А—Г–≥ вАФ –Њ–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —В–µ–±–µ —Б—В—А–Њ–ґ–µ, —З–µ–Љ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ. –£ –Љ–µ–љ—П —В–Њ–ґ–µ –µ—Б—В—М –і—А—Г–≥ вАФ –§—А–Њ–ї –Ц–Є–≤—Ж–Њ–≤. –Ь—Л –љ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г –Њ—И–Є–±–Њ–Ї. –Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л –Њ–љ –Ї–∞–Ї –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤ –У–ї–Њ–±–µ: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Є—В–∞, –њ–Њ–Ї—А–Њ–є –Љ–µ–љ—П¬ї. –Ш –Љ–µ–љ—П –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ї—А–Њ–µ—В. –Ч–∞—В–Њ —П –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ –§—А–Њ–ї –Љ–µ–љ—П –љ–µ –њ–Њ–Ї–Є–љ–µ—В –≤ –±–Њ—О. –Х—Б–ї–Є —Б–Љ–Њ–µ—В –Љ–µ–љ—П –≤–Њ–ї–љ–Њ–є –Ј–∞ –±–Њ—А—В, –§—А–Њ–ї –±–µ–Ј —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М—П –Ї–Є–љ–µ—В—Б—П –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –§—А–Њ–ї—Г –±—Л–≤–∞–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ —Г—З–Є—В—М—Б—П, —П –µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї. –Ф—А—Г–ґ–±–∞ - —Н—В–Њ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Ґ—Л –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—И—М —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г –Є —А–∞–і—Г–µ—И—М—Б—П, –µ—Б–ї–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞–µ—В —В–µ–±—П... вАФ –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ,вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤. –Ш –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ј–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї –µ–Љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–µ–љ. –Ю–љ –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤—Г: вАФ –Ф—А—Г–ґ–±–∞, –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤, –љ–µ —В–Њ–≤–∞—А. –У–ї–Њ–±–∞ –і—А—Г–ґ–Є–ї —Б –≤–∞–Љ–Є –љ–µ–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–±–Њ–є. –Р –≤—Л –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –Є –і—А—Г–ґ–±—Г –µ–≥–Њ, –Є –ї—О–±–Њ–≤—М... вАФ –Ф–∞, –Є –ї—О–±–Њ–≤—М, —Е–Њ—В—П —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є. –Р –≤–Њ—В —П вАФ –ї—О–±–ї—О,вАФ —Б –Ј–∞–і–Њ—А–Њ–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞.вАФ –Ы—О–±–ї—О, —Е–Њ—В—П –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤ –Є –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В –ї—О–±–Њ–≤—М. –Т–µ–і—М –Љ—Л –≤—Б–µ –ґ–Є–≤—Л–µ –ґ–µ –ї—О–і–Є, –∞ –љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –У–ї–Њ–±–∞... –Т –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ –Њ–і–Њ–±—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—И—Г–Љ–µ–ї–Є. ¬Ђ–Я–Њ–љ—П–ї–Є¬ї, вАФ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –Э–Є–Ї–Є—В–∞. вАФ –Э–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М, –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–Є –±—Л–ї–∞, —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—О –љ–∞–і —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є. (¬Ђ–Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ!¬ї) –°—Г–њ—А—Г–љ–Њ–≤ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –Э–µ–≤–µ—А–љ–Њ. –Ы—О–±—П, —Б—В–∞—А–∞–µ—И—М—Б—П –ї—Г—З—И–µ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ–±—Л –ї—О–±–Є–Љ–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ —В–Њ–±–Њ—О –≥–Њ—А–і–Є—В—М—Б—П... –Т –Ї—Г–±—А–Є–Ї–µ –±—Л–ї–Њ —В–Є—Е–Њ, —В–∞–Ї —В–Є—Е–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–ї—Л—И–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —И—Г–Љ–Є—В –≤–µ—В–µ—А –≤ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Л—Е —Б–Њ—Б–љ–∞—Е –Є –њ–ї–µ—Й–µ—В —Г –±–Њ—А—В–∞ –≤–Њ–і–∞. вАФ –Р —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Я–µ—А–µ–Ј–≤–Њ–љ–Њ–≤ –Є –ї—О–±–Њ–≤—М —Е–Њ—З–µ—В —Г–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤ —А–∞–Љ–Ї–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П,вАФ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї, —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–Є–є—Б—П –Є —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є.вАФ –Ю—Е, –њ—А—П–Љ–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ! –У—А—П–љ—Г–ї —Б–Љ–µ—Е, –і–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є! –Я–µ—А–µ–±–Њ—А–Ї–Є –њ–Њ—И–∞—В–љ—Г–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М...  вАФ –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–∞ ,вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤ –Э–Є–Ї–Є—В–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г. –†–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є–ї–Њ, —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є –і–≤–µ –ґ–µ–ї—В—Л–µ –ї—Г–љ—Л вАФ –Њ–і–љ–∞ –≤ –љ–µ–±–µ, –і—А—Г–≥–∞—П вАФ –≤ —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е. –Т–Є—Б–µ–ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л.вАФ –Т —В–∞–Ї—Г—О –±—Л –љ–Њ—З—М вАФ –і–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ! –Э–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, —В–∞–Ї –Ј–∞–≤—В—А–∞, –љ–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞, —В–∞–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–Ј–∞–≤—В—А–∞ –≤—Л–є–і–µ–Љ. –У–Њ—В–Њ–≤—М—В–µ—Б—М, —И—В—Г—А–Љ–∞–љ, –≥–Њ—В–Њ–≤—М—В–µ—Б—М. –Ь—Л –≤–µ–і—М —Б –≤–∞–Љ–Є –Њ–±–∞, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ –ї—О–±–Є–Љ –Ј–∞—Б–Є–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ—А—В–∞—Е. –Э—Г, –ґ–µ–ї–∞—О —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –љ–Њ—З–Є –Є –і–Њ–±—А—Л—Е —Б–љ–Њ–≤. –Ю–±–ґ–Є–≤–∞–є—В–µ –Ї–∞—О—В—Г. –Ш –С–Њ—З–Ї–∞—А–µ–≤ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–ґ–∞–ї –µ–Љ—Г —А—Г–Ї—Г. –У–Ы–Р–Т–Р –Ґ–†–Х–Ґ–ђ–ѓ. –Я–†–Ю–®–Ы–Ю –Ґ–†–Ш –Э–Х–Ф–Х–Ы–Ш–Ь—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї: —Г—И–µ–ї –≤ –Љ–Њ—А–µ ¬Ђ–Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М¬ї –Ъ–Њ—А–Ї–Є–љ–∞. –Э–Њ—А–∞ –љ–µ—А–≤–љ–Є—З–∞–ї–∞: –њ–µ—А–µ–њ—А–µ–µ—В –Њ–±–µ–і. –Ю–љ–∞ –ї—О–±–Є–ї–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –Љ—Г–ґ–∞ –≤–Ї—Г—Б–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ—В—П–љ—Г–ї–Њ –љ–Є –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ, –љ–Є –Ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ. –Ъ—А—Г–≥–ї—Л–є —Б—В–Њ–ї –±—Л–ї –љ–∞–Ї—А—Л—В –љ–∞ –і–≤–∞ –њ—А–Є–±–Њ—А–∞, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ —А–Њ–Ј–Њ–≤—Л–Љ–Є –∞—Б—В—А–∞–Љ–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–є –љ–∞ –±–Њ—З–Њ–љ–Њ–Ї —Е—А—Г—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–∞–Ј–Њ—З–Ї–µ; —В—Г—Б–Ї–ї–Њ –њ–Њ–±–ї–µ—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–Њ –љ–∞ —Б–Ї–∞—В–µ—А—В–Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ. –Э–Њ—А–∞ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ –Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞: –Њ–љ–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Б–≤–µ–ґ–Њ –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Б—И–Є—В–Њ–Љ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ —И–µ—А—Б—В—П–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞—В—М–µ. –Ґ–µ–Љ–љ–µ–ї–Њ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–ґ–µ—З—М —Б–≤–µ—В –≤ . –Р –Њ–љ –≤—Б–µ –љ–µ —И–µ–ї.  –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–ґ–Є—В—М –µ—Й–µ –≥–Њ–і –Є–ї–Є –і–≤–∞. –Э—Г —З—В–Њ –ґ! –Я—А–Њ—В–Є–≤ —А–Њ–ґ–љ–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, –љ–µ –њ–Њ–њ—А–µ—И—М. –Я–Њ–ґ–Є–≤–µ–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є –≤–Ј–ї–µ—В–µ—В—М –і–∞ –≤—Б–њ–Њ—А—Е–љ—Г—В—М вАФ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≤ –Ї—А–∞–є–љ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і! –Т–Є–Ї—В–Њ—А вАФ –љ–µ —З–µ—В–∞ –≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Ю–љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ, –Ј–љ–∞–µ—В —В—А–Є —П–Ј—Л–Ї–∞, –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Є –њ–Њ—Б—В–∞ –∞—В—В–∞—И–µ –њ—А–Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ вАФ –≤ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—О—В –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞. –Ю–љ–∞, –Э–Њ—А–∞, —В–Њ–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –њ—А–Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –µ–є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –љ–µ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–Њ—А—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –≤ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –љ–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е, –≥–Є–і–∞ –≤ ¬Ђ–Ш–љ—В—Г—А–Є—Б—В–µ¬ї... –Э–µ—В, –≤—Л –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є—В–µ вАФ –≥–Є–і–∞! –Ю–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤! –£–љ–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ! –Р –Њ—В–µ—Ж –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –њ–Њ–ї—Г—З—И–µ. –Э—Г –Є –Њ—В—Ж—Л –њ–Њ—И–ї–Є –љ—Л–љ—З–µ! –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ. –У–Њ–і—Л-—В–Њ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є, –Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г. –Э–Њ —В—Г—В –њ–Њ–і–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ь—Л–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –µ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ. –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –њ–Њ–є—В–Є; –Њ–љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞—Б—В –µ–Љ—Г –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є—В –µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –ї—О–±–Њ–≤—М—О. –Ю–љ–∞ –љ–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–∞, —З—В–Њ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ —Б–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –≥–Њ—А. –Э–Є—З–µ–≥–Њ, –µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В... –Ч–і–µ—Б—М, –≤ —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –µ–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є. –І–µ–≥–Њ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є! –Ф–Њ–ї–±–Є—В—М —Б –Љ–∞–ї—Л—И–∞–Љ–Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї—Г—О –Є–ї–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г! –Ф–∞ –Њ–љ–∞ –Є –љ–µ –≤—Л–љ–µ—Б–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –≥–Њ—А–ї–∞–љ—П—Й–µ–є –Љ–µ–ї—О–Ј–≥–Њ–є. –Ш–ї–Є –Ъ—А–∞–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б –ґ–µ–љ–∞–Љ–Є, –Є –Њ–љ–Є –≤–і–≤–Њ–µ–Љ —Б –С—Г—А–ї–∞–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М —Г–±–µ–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –±–µ–Ј–і–µ–ї—М–µ –Ї –і–Њ–±—А—Г –љ–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В. –Ю–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ вАФ –≤—Л, –Љ–Њ–ї, –Э–Њ—А–∞ –Р—А–Ї–∞–і—М–µ–≤–љ–∞, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В–µ—Б—М –ї–Є –Њ–±—Г—З–∞—В—М —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤? –Э–µ—В, –љ–µ—В –Є –љ–µ—В,вАФ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –љ–∞–Њ—В—А–µ–Ј. –≠—В–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ! –Ґ–µ—А—П—В—М –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —В–∞–Љ –Ъ–Њ—А–Ї–Є–љ–∞ –Є–ї–Є –Ы—П–њ—Г–љ–Њ–≤–∞! ¬Ђ–Т—Л вАФ –ґ–µ–љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞; –≤–∞–Љ –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –±—Л—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–µ–є?¬ї вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї —П–і–Њ–≤–Є—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞.вАФ ¬Ђ–ѓ —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О –≤ –і—А–∞–Љ–Ї—А—Г–ґ–Ї–µ,вАФ –Њ—Б–∞–і–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤ —В–Њ—В —А–∞–Ј –Э–Њ—А–∞. вАФ –Я–Њ-–≤–∞—И–µ–Љ—Г, –і—А–∞–Љ–Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї вАФ –љ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞?¬ї –Ш –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –±—Л–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ. –Э–µ—В, –Њ–љ–∞ –љ–µ –Є–Ј —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —В–Њ—А—З–∞—В—М —Ж–µ–ї—Л–є –і–µ–љ—М –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–ї–Њ–Љ—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –±–µ–ґ–∞—В—М –≤ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ –Ј–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞–Љ–Є –Є —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—Б–њ–µ—Е –њ–Њ–Ї–Њ—А–Љ–Є—В—М –Љ—Г–ґ–∞.  –°–Ї—Г—З–∞—В—М? –Ю–љ–∞ –љ–µ —Б–Ї—Г—З–∞–µ—В. –Ю–љ–∞ —Ж–µ–ї—Л–є –і–µ–љ—М –Ј–∞–љ—П—В–∞. –Т–Њ—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –µ–є —Б —Г—В—А–∞ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Є, —З—В–Њ –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А–Љ–∞–≥ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –Є–Ј –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞ –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В—А–Є–Ї–Њ—В–∞–ґ. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞, –Њ–љ–∞ –±—Л –µ–≥–Њ –љ–Є–њ–Њ—З–µ–Љ –љ–µ –њ–Њ–є–Љ–∞–ї–∞! –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–є—В–Є –≤ –Ї–∞—Д–µ, –њ–Њ–≤–Є–і–∞—В—М—Б—П —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –†–∞—Г–і—Б–µ–њ–њ–∞ вАФ —В–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –µ–є –љ–Њ–≤—Л–є –Љ–Њ–і–љ—Л–є –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї, —Ж–µ–ї—Л–є —З–∞—Б –Њ–љ–Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є —Д–∞—Б–Њ–љ—Л. –Т –Ї–Є–љ–Њ –і–љ–µ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є–є —Д–Є–ї—М–Љ вАФ –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є? –Р–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Њ—А, —В–Њ—Й–Є–є —Н—Б—В–Њ–љ–µ—Ж, —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї –µ–є –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї вАФ –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ—П—В—М –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–Є. –Р –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ —Г –љ–Є—Е —Б–Њ–±–µ—А—Г—В—Б—П –≥–Њ—Б—В–Є, –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞. –Ю–љ–∞ –љ–∞–і–µ–љ–µ—В –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї, —Б—И–Є—В–Њ–µ –Є–Ј –Ї–ї–µ—В—З–∞—В–Њ–є —Е—А—Г—Б—В—П—Й–µ–є —В–∞—Д—В—Л... ...–Р —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–µ–є—И–Є—Е —В–∞–є–љ –њ–Њ–≤–µ—А—П—О—В –µ–є –≤—Б–µ —Н—В–Є –њ—А–Њ—Б—В—Г—И–Ї–Є! –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О —В–∞–є–љ—Г —Г—Е–Њ–і–Є—В –ґ–µ —З–∞—Б-–і—А—Г–≥–Њ–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є! –Ю–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е, –Њ—В –љ–µ–µ –ґ–і—Г—В —Б–Њ–≤–µ—В–∞. –Я–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є—Ж–∞ –°–Є–і–Њ—А–µ–љ–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–∞, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Г–≤—П–і–∞–µ—В; –љ—Г –Ї–∞–Ї –µ–є –љ–µ —Г–≤—П–і–∞—В—М? –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–µ –Ј–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї, —Б–µ–Љ—М—П –Є–Ј –њ—П—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–∞–Љ–∞ –Љ–Њ–µ—В –њ–Њ–ї—Л –Є —Б—В–Є—А–∞–µ—В, –і–∞ –µ—Й–µ –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ —В–Њ—А—З–Є—В –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В–µ. –Т –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ вАФ —Н—В–Њ –µ—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –∞ –≤–Њ—В –ґ–µ–љ–∞ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Я—А–Њ–Ї–Њ—Д—М–µ–≤–∞ вАФ –≤—Л –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–є—В–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ вАФ –±—Г—Д–µ—В—З–Є—Ж–∞! –Ц–µ–љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ вАФ –±—Г—Д–µ—В—З–Є—Ж–∞ –≤ –Ї–ї—Г–±–µ, –љ–Њ —Н—В–Њ –ґ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ! –Х–є –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –љ–∞ —З–∞–є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М! –С—А–Њ—Б–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –ї—О–±—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г! –Ю–і–љ–∞ вАФ –±—А–µ–µ—В –≤ –њ–∞—А–Є–Ї–Љ–∞—Е–µ—А—Б–Ї–Њ–є! –Ф—А—Г–≥–∞—П вАФ –≤—Л–±–Є–≤–∞–µ—В —З–µ–Ї–Є –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–µ! –Э–µ—В! –≠—В–Њ вАФ –љ–µ –і–ї—П –љ–µ–µ. –Э–µ –і–ї—П –Э–Њ—А—Л. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞, –µ—Б—В—М –Є –±—Г–і–µ—В –ґ–µ–љ–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞. –Ц–µ–љ–∞ вАФ —Н—В–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П.  –Ф–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–∞—П , –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–µ, –Э–Њ—А–∞ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї–∞ –≤ –Њ–Ї–љ–Њ. вАФ –Р–≥–∞, –Љ–∞–ї—О—В–Ї–∞, –Є–і–µ—И—М! –Э—Г —З—В–Њ –ґ, –Є–і–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є, —П –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—О. –Э–Њ—А–∞ –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –Ы—О–і—Г. вАФ –Ф–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, –і–∞ —В—Л –≤—Б—П —А–∞—Б—Ж–≤–µ–ї–∞, —В–µ–±—П –љ–µ —Г–Ј–љ–∞—В—М! вАФ –њ–Њ—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ы—О–і–Њ—З–Ї–Є–љ–Њ–≥–Њ —Г—Е–∞. вАФ –Э—Г, –≤—Е–Њ–і–Є, –≤—Е–Њ–і–Є, –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ—В, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–±–Њ–ї—В–∞—В—М –±–µ–Ј —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є. вАФ –Р –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –і–≤–µ –љ–µ–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–µ—В, вАФ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ы—О–і–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ; –Њ–љ–∞ —Б–Ї–Є–љ—Г–ї–∞ –њ–ї–∞—Й –Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ–Љ –Ї—Г–і—А–Є. вАФ –Э–Њ —В—Л, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–µ –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–∞ –≤–Њ–≤—Б–µ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Э–Њ—А–∞. вАФ –Ф–∞ –љ–µ-–µ—В... –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ,вАФ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї–∞ –Ы—О–і–∞ –Є –Ј–∞–Ї—А–∞—Б–љ–µ–ї–∞—Б—М, –Ї–∞–Ї –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Г–ї–Є—З–Є–ї–Є –≤ –Ї—А–∞–ґ–µ –Ї–Њ–љ—Д–µ—В. вАФ –Ю-–Њ! вАФ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Э–Њ—А–∞ –і–Њ–њ—А–Њ—Б, —Г–њ–Є–≤–∞—П—Б—М –і–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –µ–є —В–∞–є–љ–Њ–є. вАФ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ–љ... –Ј–љ–∞—З–Є—В, —В—Л... –Ј–љ–∞—З–Є—В, –≤—Л... –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В–µ—Б—М? вАФ –Ф–∞, вАФ –њ–Њ—В—Г–њ–Є–ї–∞—Б—М –Ы—О–і–∞. вАФ –Ґ–∞–є–Ї–Њ–Љ? вАФ –Ј–∞—Е–ї–µ–±–љ—Г–ї–∞—Б—М –Э–Њ—А–∞. вАФ –Ф–∞ —З–µ–≥–Њ —В—Л —Б—В–Њ–Є—И—М? –Ґ—Л —Б–∞–і–Є—Б—М, —В—Л —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–є. –•–Њ—З–µ—И—М –ї–Є–Ї–µ—А–∞? –Э–Њ—А—Г —З—Г–ґ–Є–µ –і–µ–ї–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Њ–љ–∞ –Ј–љ–∞–ї–∞ –≤—Б–µ, —З—В–Њ —В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–µ–Љ—М—П—Е –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –њ–Њ—З—В–Є —Г –≤—Б–µ—Е –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤—Л—В—П–љ—Г—В—М –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Г—О —В–∞–є–љ—Г. –†–Њ–Љ–∞–љ —Е–Њ—В—М –Є –Њ—З–µ–љ—М –≥–ї—Г–њ–Њ–є, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є –љ–µ–Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–љ–µ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Њ–Љ! –Ю-–Њ! –Э–Њ—А–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ –≤—Б–µ –Ј–∞–њ–Є—И–µ—В –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А—П—З–µ—В –Њ—В –Т–Є–Ї—В–Њ—А–∞. вАФ –Э—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є! –Ю–љ–∞ –≤—Б—П –і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –Њ—В –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П.  вАФ –Т—Л –≥–і–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В–µ—Б—М? –Т –њ–∞—А–Ї–µ? –Э–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ? –Ш –љ–Є–Ї—В–Њ –≤–∞—Б –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї? –Ґ–≤–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ. –Ч–і–µ—Б—М –≤—Б–µ —В–∞–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ , –Љ–Є–≥–Њ–Љ —Г–Ј–љ–∞–µ—В —В–≤–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–∞—З–Њ–Ї. –Р –њ—А–Њ—Б—В–∞—З–Ї–Є вАФ –Њ–љ–Є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л. –Ґ—Л –Ј–љ–∞–µ—И—М, —Г –љ–∞—Б –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Њ–і–Є–љ —В–∞–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї —В–≤–Њ–є –Т–∞—Б—П, —Б—В—А–µ–ї—П–ї –≤ –ґ–µ–љ—Г. –£–ґ-–ґ–∞—Б! –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї, –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П. –Э—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є –ґ–µ —Б–Ї–Њ—А–µ–є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є! –Ф–∞–ї—М—И–µ, –і–∞–ї—М—И–µ... –Ґ—Л –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–∞? вАФ –Ю–љ –Љ–љ–µ —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ –і–Њ —З–µ–≥–Њ –љ—А–∞–≤–Є—В—Б—П... вАФ –Я–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О. –Ґ—Л вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –Ї –Љ—Г–ґ—Г, –Ї–∞–Ї –Ї –њ–µ—З–Ї–µ, –µ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Г–≤–∞–ґ–∞—В—М. –Э—Г, –∞ –Њ–љ? –Ю–љ? –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

29.05.201309:0429.05.2013 09:04:07

0

28.05.201316:0928.05.2013 16:09:12

25-–є –≥–Њ–і –≤ –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–і—Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–µ–ї–Њ–µ –Ї–Њ–њ–Є—П —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—В–∞ –Я–µ—В—А–∞ 1. –Э–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В —Б–∞–Љ ¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М¬ї —Б–Њ —Б–≤–Є—В–Њ–є, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–є–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ—Б–Є–љ–Њ-–£—Е—В–Њ–Љ—Б–Ї–Є–є¬ї. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –±–µ–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П ¬Ђ—Б–≤—Л—И–µ¬ї, –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –ї–µ–ґ–Є—В —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –±—Л—В—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е –і–µ–ї –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, —Г–њ—А–Њ—З–Є–≤—И–Є—Е –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞—И—Г –†–Њ–і–Є–љ—Г.  –Ъ–Њ—Б–Є–љ–Њ вАУ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Х—Й–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 17-–Љ –≤–µ–Ї–∞ —О–љ—Л–є –Я–µ—В—А, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤ –≤ –Ш–Ј–Љ–∞–є–ї–Њ–≤–Њ —Б—В–∞—А—Л–є –≥–Њ–ї–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–є –±–Њ—В, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ. –Т–Њ–і–љ—Л–µ –∞–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–Є —А–µ–Ї–Є –ѓ—Г–Ј—Л –Є –Я—А–Њ—Б—П–љ–Њ–≥–Њ –њ—А—Г–і–∞, –≥–і–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–њ—Л—В—Л –Љ–Њ—А–µ–њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П, –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є —О–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П. –Я–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –±—Л–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є ¬Ђ–Њ–Ј–µ—А—Л –њ–Њ–±–Њ–ї–µ–µ¬ї. –Ш —Н—В–Є–Љ –Њ–Ј–µ—А–Њ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ј–µ—А–Њ –С–µ–ї–Њ–µ вАУ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є—П –≤ –Ъ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ –±–Њ—П—А –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤—Л—Е вАУ –і—А—Г–Ј–µ–є –Є —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —О–љ–Њ–≥–Њ –Я–µ—В—А–∞. –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –≤–µ—А—Д—М, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —И–љ—П–Ї–Є –Є –Ї–Њ—А–±–∞—Б—Л. –Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –і–≤–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Д—А–µ–≥–∞—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ –Ї–∞–љ–∞–ї–∞–Љ –Є –≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї—Г—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ—А—Г–і—Л –і–ї—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г—В–µ—Е –Я–µ—В—А–∞ –Є –±—А–∞—В—М–µ–≤ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤—Л—Е.  –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–∞ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–µ–ї–Њ–µ, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Я–µ—В—А–∞ –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А—Г, –њ–Њ–±—Г–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ–µ–Љ–∞. –≠—В–Є–Љ –≤–Њ–і–Њ–µ–Љ–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –Њ–Ј–µ—А–Њ –Я–ї–µ—Й–µ–µ–≤–Њ –≤ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–ї–µ-–Ч–∞–ї–µ—Б—Б–Ї–Њ–Љ. –§—А–µ–≥–∞—В—Л –Є –±–Њ—В—Л, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ъ–Њ—Б–Є–љ–Њ, –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ—Л –Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є –Я–Њ—В–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –±–∞—В–∞–ї–Є–є –Є –Ї—Г–Ј–љ–Є—Ж–µ–є –≤–µ—А–љ—Л—Е —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–≤ –Є —Д–ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤.  –Э–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є –њ–Њ–≥–ї–Њ—Й–∞–ї–Є –Я–µ—В—А–∞ –µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–µ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –≤ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–ї–µ, –±–Њ—П–Ј–љ—М –Љ–∞—В–µ—А–Є-—Ж–∞—А–Є—Ж—Л –Ј–∞ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–∞–ї–∞ —Ж–∞—А—П –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г –≥–Њ—Б—В–Є—В—М —Г –љ–µ–µ –≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –≤ –Ш–Ј–Љ–∞–є–ї–Њ–≤–Њ. –Ь–∞—П—Б—М –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —О–љ—Л–є –Я–µ—В—А —Б–±–µ–≥–∞–ї –≤ –Ъ–Њ—Б–Є–љ–Њ, –≥–і–µ –Ј–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–µ–ї–Њ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М –µ–Љ—Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –Љ–∞—З—В—Л –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–µ, –∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л, —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–і—Л –Љ–Њ—А—П –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –°–∞–Љ —Д–∞–Ї—В –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –ї–Є—З–љ–Њ –Я–µ—В—А–Њ–Љ –Ј–∞—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–є –≤ –ї–µ—Б–∞—Е –Є –±–Њ–ї–Њ—В–∞—Е –Ї–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є, –њ—А–Є–≤–µ–Ј–µ–љ–љ–Њ–є –µ–Љ—Г –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤—Л–Љ –Є–Ј –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ь–∞–і–µ–љ—Л (–і–∞–ґ–µ –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є), –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —О–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–µ—Б—В—Г.  –Я—А–Њ—И–ї–Є —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П. –§–ї–Њ—В —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є, –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–Є–µ–Љ –Я–µ—В—А–∞, –Є–Ј –њ–Њ—В–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–Њ–≥—Г—З–Є—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞, –њ–Њ–Ї—А—Л–ї —Б–µ–±—П –љ–µ—Г–≤—П–і–∞–µ–Љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤–Њ–є –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –±–∞—В–∞–ї–Є—П—Е, –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П—Е. –Т—А–µ–Љ—П –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–µ—А–ї–Є —Б –ї–Є—Ж–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –і–Њ –љ–µ—Г–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—Б—В–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є—Б—В–Њ–Ї–∞–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞: —А–µ–Ї–∞ –ѓ—Г–Ј–∞ –Њ–і–µ—В–∞ –≤ –≥—А–∞–љ–Є—В, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –°—Г—Е–∞—А–µ–≤–∞ –±–∞—И–љ—П, –Є—Б—З–µ–Ј –Я—А–Њ—Б—П–љ–Њ–є –њ—А—Г–і. –Ы–Є—И—М –Њ–Ј–µ—А–Њ –С–µ–ї–Њ–µ –≤—Б–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ—А–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–ї–љ—Л –љ–∞ –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л–є –±–µ—А–µ–≥, –Ї–∞–Ї –Є —В—А–Є—Б—В–∞ –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і.  –Т–Њ—В –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї—Г–±, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і—А–∞—Б—В–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –§–ї–Њ—В–∞ –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, —Б—В–∞—А–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –і—Г—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ —Б–ї–∞–≤–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–і—Л –Њ–Ј–µ—А–∞ –С–µ–ї–Њ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞ –Є –Ї—Г–њ–∞–љ–Є—П, –љ–Њ –Є –љ–µ—Б–ї–Є –±—Л –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –і–µ–ї–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤.  –≠—В–Њ–Љ—Г –≤ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –≥—Г–ї—П–љ–Є–µ ¬Ђ–°–њ—Г—Б–Ї –±–Њ—В–Є–Ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ 1 –љ–∞ –≤–Њ–і—Г¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ї–ї—Г–± –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—В —Г–ґ–µ 25 –ї–µ—В –њ—А–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤–ї–∞—Б—В–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–Я–С–£ –Ю–Ю–Я–Ґ –Т–Р–Ю.  –°–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤–Њ–µ –љ–µ–±–Њ –Є –њ—А–Њ–ї–Є–≤–љ–Њ–є –і–Њ–ґ–і—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї. –° —Г—В—А–∞ –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї—Г–± –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б—В–µ–Ї–∞—В—М—Б—П –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —О–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —З–ї–µ–љ—Л –Ї–ї—Г–±–∞ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї–Є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л.  –Ш, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М, –і–Њ–ґ–і—М –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —Б–Ї–Є—Б, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –Є—Б—З–µ–Ј, –Є—Б–њ—Г–≥–∞–≤—И–Є—Б—М, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–≥–Њ, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, —Ж–∞—А–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ї–ї—Г–±–µ.  –Я–Њ–і –Ј–≤—Г–Ї–Є –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –∞–Ї–Ї–Њ—А–і–Њ–≤ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Ь—Г—Б–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї —Б–∞–Љ ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Я–µ—В—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З¬ї –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–µ–љ—М—И–Є–Ї–Њ–≤–∞¬ї –Є ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–є –ґ–µ–љ—Л, –±—Г–і—Г—Й–µ–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л I¬ї.  –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—П —В—Г—З–Є –±—А—Л–Ј–≥, –±–Њ—В–Є–Ї –Я–µ—В—А–∞ —А–≤–∞–љ—Г–ї—Б—П —Б–Њ —Б—В–∞–њ–µ–ї–µ–є –Є –Љ–Є—А–љ–Њ –Ј–∞–Ї–∞—З–∞–ї—Б—П —Г –њ—А–Є—З–∞–ї–∞. –Я–∞–ї–Є–ї–Є –њ—Г—И–Ї–Є, —А–∞–Ј–≤–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Д–ї–∞–≥–Є, –Є–≥—А–∞–ї–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ—З–Є! –Р –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —З–µ—В—Л—А–µ—Е–≤–µ—Б–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —И–ї—О–њ–Ї–∞–Љ–Є, –Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –≥—А–µ–±–љ—Г—О –≥–Њ–љ–Ї—Г.  –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і —Б–µ—А–Њ–є —А—П–±—М—О –≤–Њ–і—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–ї–Њ—Б–љ–µ–ґ–љ—Л–µ –њ–∞—А—Г—Б–∞, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–Ј–µ—А–Њ –ґ–Є–≤–Њ, –Є –ґ–Є–≤–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –і–µ–ї–∞—Е –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤. –Р —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАУ –µ—Б—В—М –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є.  –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ—А –Ъ–Њ—Б–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Ь.–У.–®–∞–і—А–Є–љ.

28.05.201316:0928.05.2013 16:09:12

0

28.05.201310:2928.05.2013 10:29:27

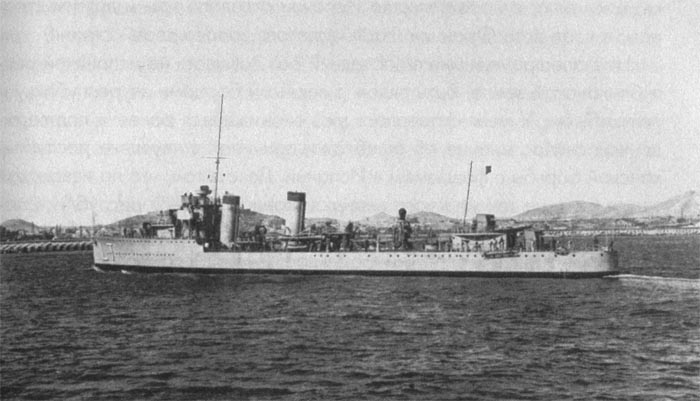

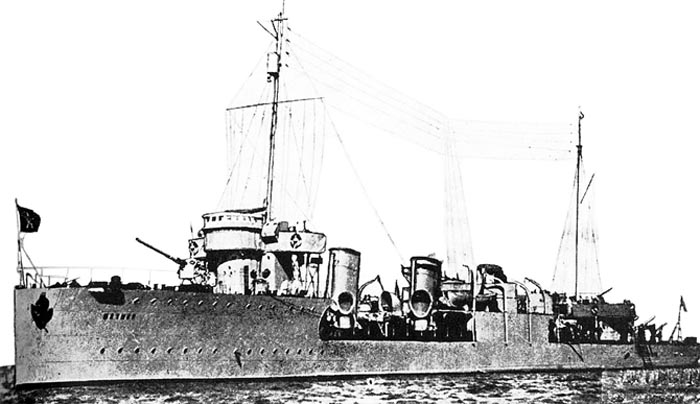

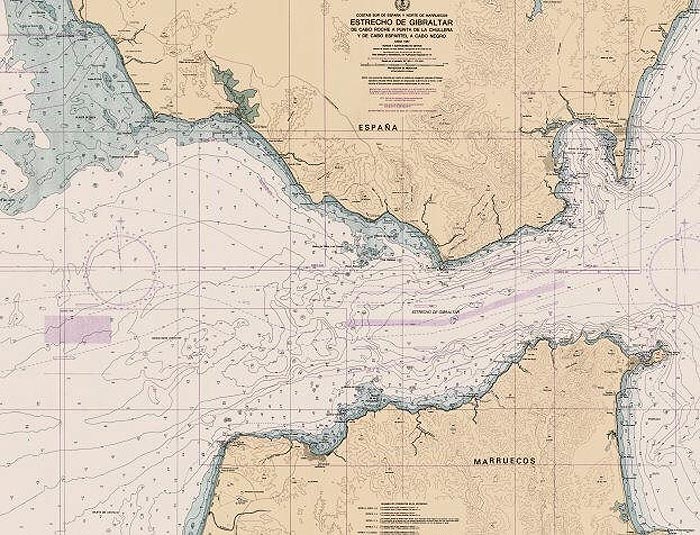

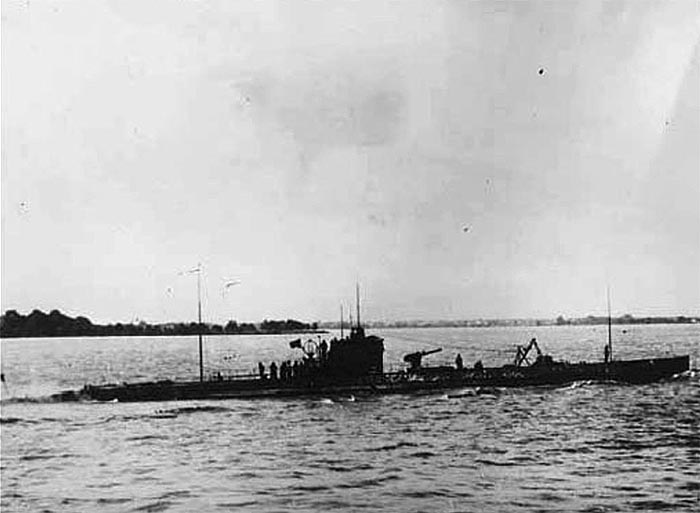

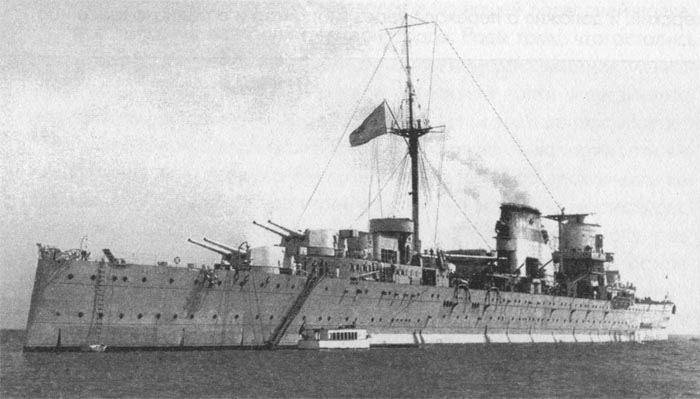

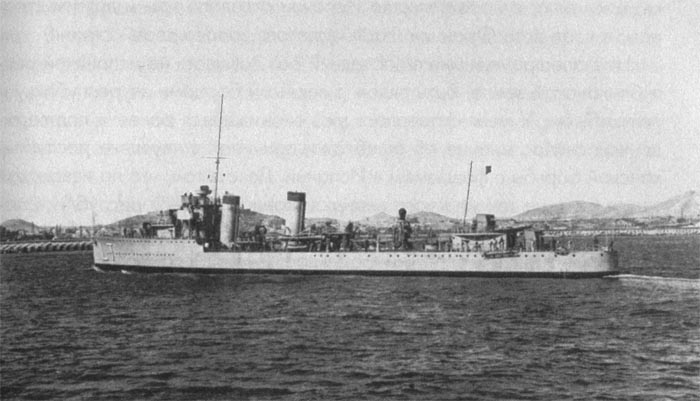

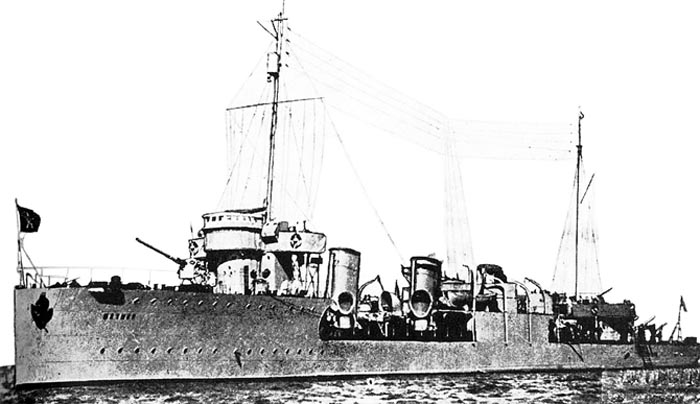

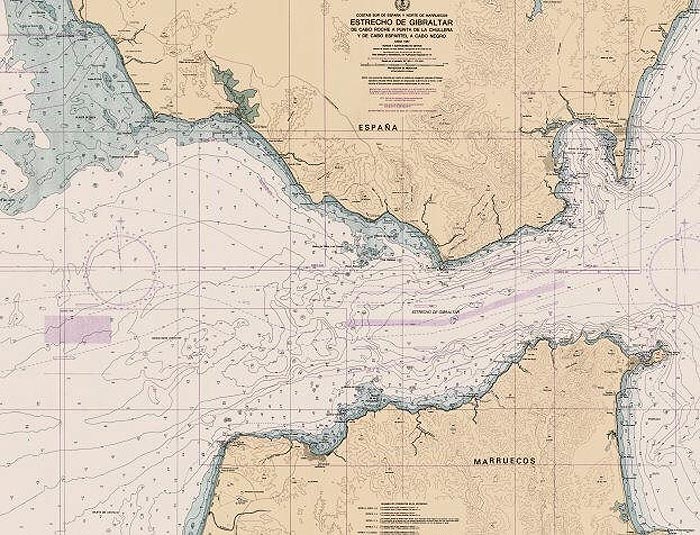

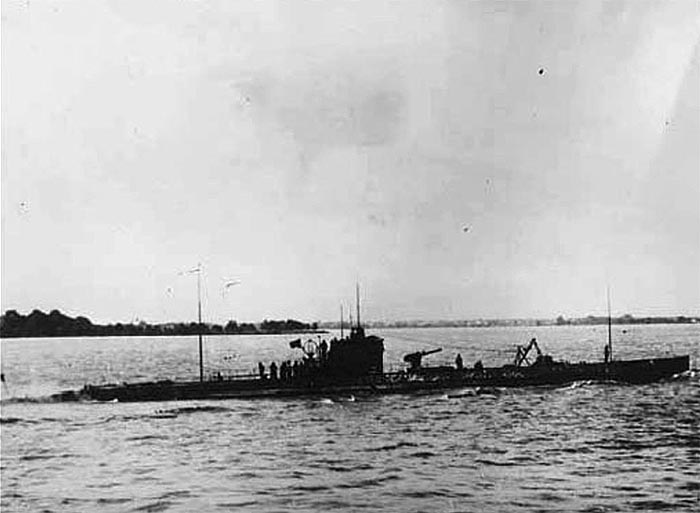

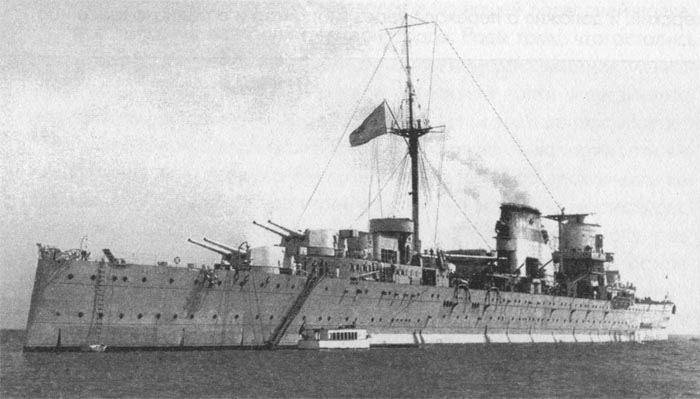

–Э–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–∞ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ вАФ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –њ—А–Њ—А—Л–≤ –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А–∞. –Я–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ—А–µ —П –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞–ї –ї–Њ—Ж–Є—О –Є –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ . –Ч–љ–∞–ї –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є—О –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –і–љ–µ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ 300вАФ600 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –∞ –њ—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ –Є –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–∞–љ–Ї–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –†–Є–і–ґ, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 60 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —В–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –≥—А—Г–љ—В–∞ –Є–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–µ–±—В–∞. –Ь–Њ—А—П–Ї–∞–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Љ–Њ—А—П—Е –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞—Е, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і—Л. –Я—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ–і—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ–∞—П —А–∞–і–Є–∞—Ж–Є—П. –Э–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ—З–µ–љ–Є–є –Є –≤–Є—Е—А–µ–≤—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є–Є –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞ –≤–Њ–і—Л, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—О—Й–Є—Е —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –і–Њ 2 –Љ/—Б –Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–µ–µ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–≤–Њ–Є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –≤–µ—В—А—Л, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ —Е—А–µ–±—В—Л, –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї–Є. –Э–µ —В–∞–Ї –і–∞–≤–љ–Њ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –≤–Є—Е—А–µ–є, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–љ—Л–µ —Ж–Є–Ї–ї–Њ–љ—Л –Є –∞–љ—В–Є—Ж–Є–Ї–ї–Њ–љ—Л. –†–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Є—Е –њ–Њ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А—Г –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Є 200 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –≤–Є—Е—А–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і–Њ –ї—М–і–∞–Љ–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ы–µ–і–Њ–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Ю–љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞—Е –Њ—В 50 –і–Њ 250 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –Є —А–∞–Ј–Љ–∞—Е –Є—Е –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В 20 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Х—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ. –Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Љ—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ–Љ –µ–µ, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ –µ–µ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Є. –°–µ–є—З–∞—Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–љ–µ–љ–Є–µ —Г—З–µ–љ—Л—Е –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П –≤ —Н–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞, –њ–µ—А–µ–і –≤—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —Б –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Ґ–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–µ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Є —И–ї–Њ –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ –Є–Ј –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є вАФ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Є–Ј –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –≠—В–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–µ —В–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ—А–µ–≥—А–∞–і—Л вАФ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–µ–±—В–∞, –≥–і–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ –≤–Њ–ї–µ —Б–ї—Г—З–∞—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ—В –∞—В–∞–Ї–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л—Е –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤, —В–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 60 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Є –≤–і—А—Г–≥ –Љ—Л –Њ—Й—Г—В–Є–ї–Є —А–µ–Ј–Ї–Є–є –≤—Л–±—А–Њ—Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—М—И—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г вАФ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ч–∞—В–µ–Љ —Б —В–Њ–є –ґ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –±–ї–Є–Ј–Ї—Г—О –Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –≤–µ—А—И–Є–љ—Л. –Т —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤–Њ–і–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –љ–µ—Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–є –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤ –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й—Г—О –µ–Љ–Ї–Њ—Б—В—М. –Х–ґ–µ–Љ–Є–љ—Г—В–љ–Њ –љ–∞–Љ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї–∞ –≥–Є–±–µ–ї—М, –Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –∞ –Њ—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Є—Е–Є–Є. –°—А–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ—Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М¬ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –µ–Љ—Г –њ–Њ—В–µ—А—П–љ–љ—Г—О —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –і–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞—И–Є –±–Њ–ї—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–Љ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞–Љ. –Э–∞ —Н—В–Њ —Г—И–ї–Њ 10-15 –Љ–Є–љ—Г—В, –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є. –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—А–Њ—З–љ–Њ —Б–љ–Є–ґ–∞—В—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. –Я–Њ—И–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –≤ 3 —Г–Ј–ї–∞. –Ъ—Г—А—Б –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–µ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–µ. –Ф–≤–Є–ґ–µ–Љ—Б—П, –Ї–∞–Ї –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ —П—Й–Є–Ї–µ. –Т—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ –љ–∞—И —Б–∞–Љ–Њ–і–µ–ї—М–љ—Л–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А (—Н—Е–Њ–ї–Њ—В) вАФ –Њ–љ –љ–∞—И–µ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Н—Е–Њ–ї–Њ—В –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –Љ–µ—Б—В–∞. –Я–Њ–ї—Г—З–∞—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О: ¬Ђ–≠—Е–Њ–ї–Њ—В –≤—Л—И–µ–ї –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П!¬ї –ѓ –±—Л–ї –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ —Н—В–Њ–є –≤–µ—Б—В—М—О. –Ю–±–Є–ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–Ї –Є –∞–≤–∞—А–Є–є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–∞—Б –љ–µ–Њ—В–≤—А–∞—В–Є–Љ–Њ. –Э–µ –Ј–љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –Є —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Т—Б–њ–ї—Л—В—М вАФ –Ј–љ–∞—З–Є—В –њ–Њ–≥–Є–±–љ—Г—В—М –Є –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Ј–∞–і–∞—З—Г.  –Я–Њ—В–Њ–Љ —П —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–∞—П –≤—Л—И–µ–і—И–∞—П –љ–∞ –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤–∞ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Є–±—Л–ї–∞ –≤ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Г. –Ш —Г –љ–µ–µ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –љ–µ—Г–і–∞—З. –Ю–± –µ–µ —Г–і–∞—З–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Ј–љ–∞–ї–Є —Д—А–∞–љ–Ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤—В–Њ—А—Г—О —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г –≤ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Г. –Т–Њ—В –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–ї–Є–≤. –°–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±—Л—В—М –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Н—В–Њ —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–µ –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –љ–∞—Б –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О. –Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ—Л –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М. –Э–Њ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –±–µ–Ј –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞ –Є —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–∞ –Ї—Г—А—Б –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –±—Л–ї –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –і–ї—П –љ–∞—Б. –ѓ —А–∞–љ—М—И–µ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А. –Ч–љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л, –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є—О –і–љ–∞ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ—З–µ–љ–Є–є, –љ–∞–і–µ—П–ї—Б—П –њ—А–Њ–є—В–Є –µ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б –Љ–∞–ї–Њ—И—Г–Љ–љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 4вАФ5 —Г–Ј–ї–Њ–≤. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ —З–∞—Б—В—Л–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ –Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Б–Ї–Є–µ —А–µ–є—Б—Л —Б—Г–і–Њ–≤ –±—Г–і—Г—В –љ–∞—Б –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –Є –љ–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї—Г —И—Г–Љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Г—О —Б—А—Л–≤–∞–Љ–Є –њ–Њ—В–Њ–Ї–∞ –Є –Ј–∞–≤–Є—Е—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ—А–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —В–µ—З–µ–љ–Є–є –љ–∞–і –Њ–±—К–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–Љ–Є –і–љ–∞. –Ь—Л –Є—Е —Г–ґ–µ —Г–і–∞—З–љ–Њ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Є –љ–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –Э–Њ —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –±–µ–Ј —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–∞? –Ю–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є. –Т –Љ–Є–љ—Г—В—Л —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤—Б–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ —Б–≤–∞–ї–Є—В—М –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е, –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ –Є—Е –њ–ї–µ—З–Є –Є –Є—Б–Ї–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Є–µ. –Ь–Њ–є –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ—Л–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –і–Њ–љ –°–µ–ї–µ—Б—В–Є–љ–Њ –±—Л–ї –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–љ –њ—А–Є –њ—А–Є–µ–Љ–Ї–µ –Њ—В—А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–Њ–≤; —Н—Е–Њ–ї–Њ—В, –≥–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Њ. –Э–∞—И–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —В–µ–њ–µ—А—М —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–∞ –Њ—В —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–∞. –°–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –µ–≥–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є. –Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—Л–є —А–∞–Ј –њ—Г—Б–Ї–∞ —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ —Б—В–∞–ї —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –Є –Љ—Л, –Њ—Й—Г–њ—Л–≤–∞—П –і–љ–Њ, —Б—В–∞–ї–Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –≥–Њ—А–ї—Г –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞. –Ю—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б, –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є —А–∞–і–Њ—Б—В—М —Г –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ-–Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є –≥–Њ—А—П—З–Њ –Є–Ј—К—П–≤–ї—П–ї–Є —Б–≤–Њ—О —А–∞–і–Њ—Б—В—М, –Њ–±–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ. –°–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ—В –≤–∞—Е—В—Л —П —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М –Є –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М—Б—П —Б–Є–ї –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б–љ—Г–ї–Њ. –Я—А–Њ–±—Г–і–Є–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—И ¬Ђ—В—П–ґ–µ–ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–є¬ї –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А. –Ю–љ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±–µ –µ–і—Г –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В–µ –Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П. –°—В–∞–ї —Е–Њ–і–Є—В—М –њ–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –Є —Г–њ—А–µ–Ї–∞—В—М –≤ –ї–µ–љ–Є –љ–µ—Б—Г—Й–Є—Е –≤–∞—Е—В—Г –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ –±—Л–ї –±–µ–Ј–≤—А–µ–і–µ–љ –Є –Є–≥—А–∞–ї —Б–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–∞ –љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –њ—Г—В–Є. –Э–Њ –њ—Г—В—М –±—Л–ї –µ—Й–µ –і–Њ–ї–Њ–≥ –Є —В—А—Г–і–µ–љ. –≠—Е–Њ–ї–Њ—В —А–∞–±–Њ—В–∞–ї, –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї–Є –Љ–љ–µ –љ–µ—А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б. –У–ї—Г–±–Є–љ–∞ –њ–Њ–і –Ї–Є–ї–µ–Љ 35 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ф–∞—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –љ–∞ 15¬∞ –≤–њ—А–∞–≤–Њ, –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—В—М—Б—П.  –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤–ї–µ–≤–Њ вАФ –Њ–љ–∞ —А–∞—Б—В–µ—В, –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П. –Ч–љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –Є —А—Г—Б–ї–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞ —Б—З–µ—В —В–∞–Ї–Є—Е –Є—Б–Ї–∞–љ–Є–є –Є–і—В–Є —В–∞–Љ, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ–∞—П —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ . –Х—Й–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤—Г—Е —Б—Г—В–Њ–Ї –њ—Г—В–Є –і–Њ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Л. –Ш–і–µ–Љ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Т—Б—О –љ–Њ—З—М –љ–∞ 24 –Є—О–љ—П 1938 –≥–Њ–і–∞ —П –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї –Ј–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 60 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ф–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–Њ –Њ—В –µ–Љ–Ї–Њ—Б—В–Є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Є –Њ—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Т–Њ–Ј–і—Г—Е –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞—Б—Л—Й–∞–ї—Б—П —Г–≥–ї–µ–Ї–Є—Б–ї—Л–Љ –≥–∞–Ј–Њ–Љ, —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —В—А—Г–і–љ–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М –і—Л—И–∞—В—М. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–њ–ї–∞, –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Њ –і—Г—И–љ–Њ –Є –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—В—М –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Є–Є –≤ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–∞—Е. –Т—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М –љ–∞–Љ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П. –ѓ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —А–µ–ґ–Є–Љ. –Т—Л–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –ї–Є—И–љ–µ–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Є–±–Њ—А—Л. –Т—Б–µ–Љ –љ–µ –Ј–∞–љ—П—В—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ—В–і—Л—Е–∞—В—М –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П. –®—В—Г—А–Љ–∞–љ –Ь–Є–≥–µ–ї—М —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Љ–љ–µ ¬Ђ–≤–∞—В–љ—Л–Љ¬ї –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–ї–∞–≤–љ–∞—П. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є–і–µ–Љ –Ї –∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г. –Ю–њ—П—В—М –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –ї–µ–≤–µ–µ. –Э–Њ—З—М —Г–ґ–µ –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–µ. –Т–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Є –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Т—Б–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –Њ—Й—Г—Й–∞—О—В—Б—П –і—Г—Е–Њ—В–∞ –Є –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В—М –≤ —Б—Г—Б—В–∞–≤–∞—Е, –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є. –Т—Б–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В–∞–ї–Є, –Љ—Л –љ–µ —Б–њ–∞–ї–Є —Г–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Ј–µ—В –љ–∞–і –≥—А—Г–љ—В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–∞. –°–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–∞—П –љ–∞–Љ —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Э–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Й–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є?! –Ф—Л—И–∞—В—М –≤—Б–µ —В—А—Г–і–љ–µ–µ –Є —В—А—Г–і–љ–µ–µ. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–є –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Є–є —Б–Ї—А–µ–ґ–µ—В —Б–Њ—В—А—П—Б–∞–µ—В –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –ї–Њ–і–Ї–Є –Є —Н—Е–Њ–Љ –Њ—В–і–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–Љ. –Х–Љ—Г –≤—В–Њ—А–Є—В —А–µ–Ј–Ї–Є–є –≥–Њ—А—В–∞–љ–љ—Л–є –Є –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л–є –Ї—А–Є–Ї. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї—А–Є—З–Є—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –Э–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞, —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —А–µ–Ј–Ї–Є–є —Г–і–∞—А –Њ –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–є –≥—А—Г–љ—В —П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –Є—Б—В–µ—А–Є–Ї–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤. –Ю—Й—Г—В–Є–Љ—Л—Е –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ, –Є –Љ—Л –Є–і–µ–Љ –і–∞–ї—М—И–µ. –Ъ–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –і–Њ–љ –°–µ–ї–µ—Б—В–Є–љ–Њ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї:  вАФ –°–µ–љ—М–Њ—А –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В–µ, –љ–∞–Љ –і–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ—А–∞ . –Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–µ–±—П —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В –Є –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ю–љ–Є –µ–ї–µ –і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е. –Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –±–Њ–ї—М—И–∞—П. –Э—Г–ґ–µ–љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е, —Б–≤–µ–ґ–Є–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е. –Э–Њ—З—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є. –Ф–µ—Б—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞. –Ь—Л –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А, –Љ–Є–љ—Г—П –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Б—П –≤ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ. –Э–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –µ—Й–µ –љ–µ –Љ–Є–љ–Њ–≤–∞–ї–∞. –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О –≤—Б—О —В—П–ґ–µ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є, –љ–Њ –љ–∞–і–Њ –і–Њ–є—В–Є –і–Њ —В—А–∞–≤–µ—А–Ј–∞ –Ь–∞–ї–∞–≥–Є. ¬Ђ–Э–∞–і–Њ –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А—О –і–Њ–љ—Г –°–µ–ї–µ—Б—В–Є–љ–Њ, вАФ –±–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –≤—Б–µ —В–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –≤—Л–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—И—Г –і–Њ–ї—О¬ї. –Э–∞—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤–µ—З–µ—А. –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Ж–∞—А–Є—В –њ–Њ–ї–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞. –°–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є —Б–ї—Г—Е –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Т—Б–µ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –≥–ї—Г—Е–Њ–Љ —В—Г–Љ–∞–љ–µ –Є —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–є –і—Г—Е–Њ—В–µ. –І—Г–≤—Б—В–≤—Г—О вАФ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Њ –Љ–љ–µ –±–µ—Б—И—Г–Љ–љ–Њ (–µ–≥–Њ —И–∞–≥–Њ–≤ –љ–µ —Б–ї—Л—И–љ–Њ) –Т–∞–ї—М–і–µ—Б. –Т–Є–ґ—Г –µ–≥–Њ —А–Њ—В, —И–µ–≤–µ–ї—П—Й–Є–µ—Б—П –≥—Г–±—Л –Є –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ —Г–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О —Б–Љ—Л—Б–ї: ¬Ђ–Э–∞–і–Њ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М¬ї. –Ф—Г–Љ–∞—О: ¬Ђ–†–∞–Ј –Т–∞–ї—М–і–µ—Б, –Ј–љ–∞—З–Є—В —Г–ґ–µ –њ–ї–Њ—Е–Њ¬ї. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—А–∞. –Ш, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є —З–Є—Б—В–Њ–µ –Є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–µ –љ–µ–±–Њ. –Ь–Њ—А–µ вАФ –Ї–∞–Ї –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ. –°–≤–µ–ґ–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –Њ–ґ–Є–≤–ї—П–µ—В —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ. –Ф—Л—И–∞—В—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ–Є, –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Є —З–∞—Б—В–Њ. –Ъ—А—Г–≥–Њ–Љ —В–Є—Е–Њ, –≤–Њ–ї–љ—Л –љ–µ—В. –Ю—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —В–µ–њ–ї–∞ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї ¬Ђ–≤ –ї–Њ—Е–∞–љ–Ї–µ¬ї. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –њ—А–µ–≥—А–∞–і—Л —Г –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Ј–∞–і–Є. –Ф–Њ –њ–Њ—А—В–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П вАФ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Л вАФ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–і–љ–∞ –љ–Њ—З—М –њ—Г—В–Є. –Э–Њ –љ–∞—И–Є –Ј–ї–Њ–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є—Б—М. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –Ї—Г—А—Б –њ–Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ, –Љ—Л –±—Л–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –і–≤—Г–Љ—П –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є. –Я–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї–Є –Ї—Г—А—Б –љ–∞ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Г. –Я–Њ —А–∞—Б—З–µ—В–∞–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±—Л—В—М —В–∞–Љ —Г—В—А–Њ–Љ –Є —Г–≤–Є–і–µ—В—М –µ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –±–µ—А–µ–≥–∞. –®–ї–µ–Љ –≤ —Н—Д–Є—А —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Г, —З—В–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Є –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–Љ: ¬Ђ–Я–Њ–і–Њ–ґ–і–Є—В–µ –Њ—В–≤–µ—В–∞ –і–Њ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞, —Г–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А "–Ы–Є–±–µ—А—В–∞–і"¬ї. –Я–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј. –Ъ—А–µ–є—Б–µ—А –љ–∞—И, –љ–Њ —В–µ–Ї—Б—В –Њ –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–∞—Е –Є –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –ґ–і–∞—В—М –љ–µ –≤–љ—Г—И–∞–µ—В –і–Њ–≤–µ—А–Є—П. –Ш–і—Г –Ї —А–∞–і–Є—Б—В—Г –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –њ–Њ—З–µ—А–Ї –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Є—Б—В–∞ ¬Ђ–Ы–Є–±–µ—А—В–∞–і–∞¬ї. –Ю–љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞ –љ–µ —А–∞–і–Є—Б—В–∞ ¬Ђ–Ы–Є–±–µ—А—В–∞–і–∞¬ї, –∞ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–Р–ї—М–Љ–Є—А–∞–љ—В–µ –°–µ—А–≤–µ—А–∞¬ї вАФ —Г –љ–Є—Е –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ —А–∞–і–Є–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ю–њ—П—В—М ¬Ђ–Р–ї—М–Љ–Є—А–∞–љ—В–µ –°–µ—А–≤–µ—А–∞¬ї. –Ф–∞–ґ–µ –≤ —А–∞–і–Є–Њ—Н—Д–Є—А–µ –Њ–љ –≤–µ–і–µ—В —Б –љ–∞–Љ–Є .  –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤–∞ —Д–∞—И–Є—Б—В—Л —Г—Б–Є–ї–Є–ї–Є –њ–Њ–Є—Б–Ї –Є –ї–Њ–≤–ї—О –љ–∞—И–µ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –њ–Њ—И–ї–Є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ —В–∞–Ї—Г—О —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–і–Є–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М 23 –Є—О–љ—П –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –≤—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –≤–Ј—П—В–∞ –≤ –њ–ї–µ–љ¬ї. –Т—Б—П —Н—В–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є—П вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤. –Ы–Њ–ґ—М –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ –њ—А–Є—Б—Г—Й–∞ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Љ–љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л —Г–±–µ–і–Є—В—М –Є—Е –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ—Г. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Є—Б–∞–ї–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Є –Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Г. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –±—Л–ї –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ –њ–Њ—З—В–Њ–≤—Л–є —И—В–µ–Љ–њ–µ–ї—М —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О ¬Ђ–Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –њ–Њ—З—В–∞ L-H22¬ї, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ вАФ —Г–ґ–µ –≤ 1973 –≥–Њ–і—Г. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є —В–Њ, —З—В–Њ –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї —Б–µ—А–Є–Є –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є –Љ–∞—А–Њ–Ї —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ь–∞—А–Ї–Є –±—Л–ї–Є –±–µ–Ј–Ј—Г–±—Ж–Њ–≤—Л–Љ–Є, –Є –Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ–Є –Њ—З–µ–љ—М —Ж–µ–љ—П—В—Б—П —Д–Є–ї–∞—В–µ–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –≠—В–Є–Љ–Є –Љ–∞—А–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ. –Э—Г –∞ —В–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞–і—Л. –†–∞–і—Л —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –ґ–Є–≤—Л, —А–∞–і—Л –њ–Њ–±–µ–і–µ –љ–∞–і —В—Й–µ—В–љ—Л–Љ–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є –љ–∞—Б —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М, —А–∞–і—Л –њ–Њ–±–µ–і–µ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –µ–µ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –љ–∞–і —В–µ–Љ–Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –љ–∞—Б –≤ –њ—Г—В–Є. –Ь–Њ—А—П–Ї–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥ –і–∞–ґ–µ –≤ —В–µ—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –°—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–ї—Г –љ–∞—Б, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –Ш.–Р.–С—Г—А–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Є –Љ–µ–љ—П, —Б–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–Є—Е –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Є —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї —Г—Б–њ–µ—Е—Г –≤ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Д—А–∞–љ–Ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є.  –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і –і–≤—Г—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є–Ј –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А–Є–і–∞–љ–Є—П —Б–Є–ї —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г, –Є–Љ–µ–ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є . –£—Б–Є–ї–Є—П —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, –Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –ґ–µ–ї–∞–µ–Љ—Л–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ –±–∞—А—М–µ—А—Л вАФ –Є –њ—А–Є —Б—В–Њ—П–љ–Ї–µ –≤–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А—В–∞—Е, –Є –њ—А–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞. –Э–∞—И–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–µ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—О –≤–Њ–Њ–і—Г—И–µ–≤–Є–ї–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –Ї—А—Г–≥–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ь—Л, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –µ—Й–µ –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є —З–µ—Б—В—М –Є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–њ—Л—В, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Љ—Л —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞, –Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Є –і–ї—П –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я—А–Њ—Й–∞–є, –Ш—Б–њ–∞–љ–Є—П!–Ґ–µ–њ–ї—Л–є –Є –њ—А—П–љ—Л–є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –љ–∞—Б –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г. –Я–∞—Е–ї–Њ –Љ–Є—А—В–∞–Љ–Є –Є —Н–≤–Ї–∞–ї–Є–њ—В–∞–Љ–Є. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ —А–Њ–і–љ—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П. –ѓ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ —И—В–∞–±, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –і–Њ–љ—Г –£—А–±–Є–µ–љ—В–Њ. –Ю–љ –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–µ–љ—П –≤ —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ–Њ–є –Ї–∞—О—В–µ –љ–∞ —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –£ –љ–µ–≥–Њ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –Э.–Я.–Я–Є—В–µ—А—Б–Ї–Є–є. –ѓ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ —З–µ—А–µ–Ј –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А –Є –Њ —А–∞–і–Є–Њ–Ј–∞–њ—А–Њ—Б–µ –љ–∞—Б —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–Љ ¬Ђ–Р–ї—М–Љ–Є—А–∞–љ—В–µ –°–µ—А–≤–µ—А–∞¬ї, –Љ–∞—Б–Ї–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞—И ¬Ђ–Ы–Є–±–µ—А—В–∞–і¬ї.  –§–ї–∞–≥–Љ–∞–љ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ - –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ы–Є–±–µ—А—В–∞–і¬ї (—Д–Њ—В–Њ 1926 –≥–Њ–і–∞) –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞–Љ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–і–Ї–Є —Б —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –љ–Њ –Љ—Л –Є—Е –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ –љ–∞—И–µ–є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є –±—Л–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–µ —А–∞–і–Є–Њ–і–∞–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–∞. –Э–µ —В–µ –њ–Њ–Ј—Л–≤–љ—Л–µ, –љ–µ —В–∞ –≤–Њ–ї–љ–∞ –Є –≤—А–µ–Љ—П —Б–≤—П–Ј–Є. –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –њ–Њ–і–≤–µ–ї–∞. –Ь–Њ—П –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В —Б–≤—П–Ј–Є —Б–њ–∞—Б–ї–Є –љ–∞—И –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–ї –Љ–Њ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і, –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В –ї–Є—З–љ–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞. –Т–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –і–ї—П —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е. –Ъ–∞—А—В–∞—Е–µ–љ–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–∞ –Њ—В –С–∞—А—Б–µ–ї–Њ–љ—Л, –Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–њ–µ—А–µ–і.  –Ґ—П–ґ–µ–ї—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А —Д—А–∞–љ–Ї–Є—Б—В–Њ–≤ ¬Ђ–С–∞–ї–µ–∞—А–µ—Б¬ї –Ф–Њ–љ –£—А–±–Є–µ–љ—В–Њ –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–≥—А–∞–і–Њ–є: –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ј–∞ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–С–∞–ї–µ–∞—А–µ—Б¬ї. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —Н—В–Њ –≤ –±–Њ—О —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–Њ–≤ ¬Ђ–Ъ–∞–љ–∞—А–Є–∞—Б¬ї, ¬Ђ–Р–ї—М–Љ–Є—А–∞–љ—В–µ –°–µ—А–≤–µ—А–∞¬ї –Є ¬Ђ–С–∞–ї–µ–∞—А–µ—Б¬ї —Г –Љ—Л—Б–∞ –Я–∞–ї–Њ—Б, —Б —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є. –£—З–∞—Б—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞ –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ ¬Ђ–С–∞–ї–µ–∞—А–µ—Б¬ї, –њ–∞–љ–Є–Ї–Њ–є –Є —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–Є–Љ–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–Њ–љ –£—А–±–Є–µ–љ—В–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –±–Њ–є. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –њ–Њ–ї–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

28.05.201310:2928.05.2013 10:29:27

0

28.05.201310:0428.05.2013 10:04:55