–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι 3D-–Ω―Ä–Η–Ϋ―²–Β―Ä –¥–Μ―è ―²–Η―²–Α–Ϋ–Α –Η –Ε–Α―Ä–Ψ–Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Μ–Α–≤–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

05.11.201310:1505.11.2013 10:15:03

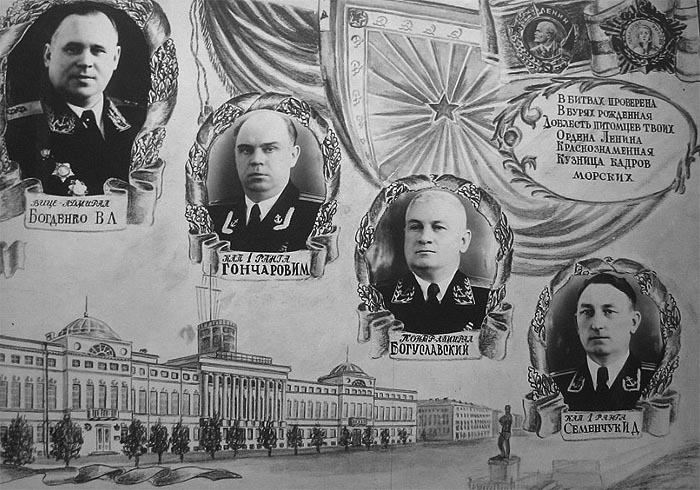

–ß–Α―¹―²–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Α―à–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ: –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ βÄî –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –≤―¹―ë –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Β―²―É ―¹―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―². –ö–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄. –£–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨―é ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Κ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –Η ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ―¹―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Η―¹―²―΄–Ι, ―¹ –Ω―Ä–Η–¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Η –Φ―΄ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ: –≤―΄―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤ –≤–Β―¹―²–Η–±―é–Μ―¨ –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α.  –ù–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η –¥–Ϋ―è, ⳕ 18. 1955 –≥–Ψ–¥. –£ –£–£–€–ö–Θ –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –ê –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α ―¹ –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–≤―à–Α―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α! –Γ–Φ―΄―¹–Μ –Β–Β –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –¥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Α―¹―¨, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α, ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–≤, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β–±―è (¬Ϊ–Γ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―è–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ¬Μ), ―²―΄ –Κ–Α–Κ ―É–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α, –≤–Ζ–±–Β–≥–Α–Μ –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Η ―É–Ε–Β –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Β, –≥–¥–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –£―΄―è―¹–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ, –Α ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Κ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―É–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, ―É–Μ―É―΅–Η–≤ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ –Ζ–Α–¥―Ä–Β–Φ–Α–Μ, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Α―Ö―²―΄, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―à―É―²–Η–Μ –Ϋ–Α–¥ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι. –ß–Β―Ä―²―΄―Ö–Α―è―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α ―΅–Β–Φ ―¹–≤–Β―² ―¹―²–Ψ–Η―², ―²―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―É–±―Ä–Η–Κ –Η –¥–Α–≤–Α–Μ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α―Ä–Ψ–Κ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―É–¥–Ψ―΅–Κ―É. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―²―É―²-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –£–¥―Ä―É–≥ ―²–Β–±―è –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ –≤–Η–¥–Α–≤―à–Η–Ι –≤–Η–¥―΄ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, –Η ―²―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Β–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Κ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―²―Ä―É–±–Κ―É –Κ ―É―Ö―É, –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ ―΅―¨–Η-―²–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö, –Ϋ–Β ―É–Μ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ―Ö–Α. –Γ―²–Ψ―è–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–Φ–Β―Ö―É. ¬Ϊ–•–¥–Η―²–Β "―¹–Κ–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨" ―É ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Α¬Μ, βÄî ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–±–Κ–Η. –‰ ―²―΄ –Μ–Β–Ω–Β―²–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ζ―΄–≥―Ä―΄―à –Η ―΅―²–Ψ ―²–Β–±―è –≤–Ψ–¥―è―² –Ζ–Α –Ϋ–Ψ―¹. –‰ ¬Ϊ―¹–Κ–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨¬Μ ―²―É―² –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η ―΅–Β–Φ, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–≤–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―²–Β–±―è –≤ –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² ―²–Β–±―è, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ε–Η–≤–Ψ―² –Ψ―² ―¹–Φ–Β―Ö–Α. –ê –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Β―â–Β –Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ. –‰ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É–Ε–Α–Μ–Η –Η –Ψ–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Η. –ß―²–Ψ-―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―Ö–Ψ–¥―è –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ...  . - . –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Β-–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Β–¥―΄. –î–Α–Ε–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –ù–Β–Μ―¨―¹–Ψ–Ϋ–Α, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―É–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ. –¦―é–¥–Β–Ι, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―΅–Κ–Β, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Ι. –Γ–Α–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –≤―¹–Β –Η―¹–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ. –Θ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―¹―²–Η–±―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Α, –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, ―É–Ε–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―é―² –Κ –Κ–Α―΅–Κ–Β. –î―Ä―É–≥–Η–Φ –Ε–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–≤–Ψ―è―²―¹―è. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―΅–Κ–Η ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Β–Κ–Α–Β―² –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, ―É–Ε–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α –Η–Ζ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ψ–≤ ―²–Ψ―à–Ϋ–Ψ―²―΄ –Η –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Ι –≤―¹–Β ―²–Β–Μ–Ψ ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η, –≤–¥―Ä―É–≥ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –‰ ―É–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ε–¥–Η –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Β–Ι –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ –Μ–Β–Ε–Κ―É –Η –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–≤―à–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β. –ù–Α―¹, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Μ–Η –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β. –ö–Α―΅–Κ–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Α.  –€―΄ ―à–Μ–Η –Κ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ι –½–Β–Φ–Μ–Β. –Γ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ . –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ―³–Ψ―Ä―à―²–Β–≤–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥―É, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Α–Μ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Α―è, –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α―é―â–Α―è―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹–Β –≤―΄―à–Β –Η –≤―΄―à–Β, –≤―¹–Ω–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ―¨ –Β–Β –Ζ–Α–≤–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –≥–Η–Ω–Ϋ–Ψ―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –‰ ―²–Β–±―è –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―¹–Φ―É―²–Ϋ–Ψ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Α―¹―²–Α―é―² –Κ –Ω–Α–Μ―É–±–Β, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ ―²―è–Ε–Β–Μ–Α―è –Φ–Α―¹―¹–Α –≤–Ψ–¥―΄, –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ―è―é―â–Α―è –≤―¹–Β –Ϋ–Β–±–Ψ, ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Η―¹–Α–Β―² –Ϋ–Α–¥ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι. –Γ―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Η –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ―΄–Β –Ω―É―²―΄, ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Α–≥–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è, –¥–Β―Ä–Ε–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Ϋ–Η, –≤ ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–Κ–Α. –‰ ―²―É―² –Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–Μ―â–Α –≤–Ψ–¥―΄ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―è ―¹–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η–Β ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η ―¹―²–Η―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Γ―²–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η –Μ–Η―²―΄–Β ―Ä–Β–±―Ä–Α ―à–Ω–Α–Ϋ–≥–Ψ―É―²–Ψ–≤, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Κ–Η –Ψ―²―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Ω–Κ–Η, –Κ―Ä–Β–Ω―è―â–Η–Β –Μ–Η―¹―²―΄ –Ψ–±―à–Η–≤–Κ–Η, –Η ―΅―É–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –≤–Ψ―²-–≤–Ψ―² ―²―Ä–Β―¹–Ϋ–Β―². –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–≥ –°―Ä–Α –ù–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ι–Κ–Β, –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Μ–Η―Ö–Ψ―Ä–Α–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Η, ―Ä–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Ψ―²–Κ―Ä―΄―², –Κ–Α–Κ ―É ―Ä―΄–±―΄. –‰ –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―²―΄ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨?¬Μ –ê ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Η ―²–Ψ―à–Ϋ–Ψ―²―΄. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ê–Ω–Ω–Β―²–Η―² ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Η ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η ―¹ ―¹–Β–≥–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è. –‰ –Φ―΄, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Β–±―è―², –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –≤–Α―Ö―²–Α–Φ–Η ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―É–Κ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Φ―É―¹―è –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤―â–Η–Κ―É. –ê ―²–Ψ―², ―É―¹–Α―²―΄–Ι, ―¹ –≤―΄–Ω―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Μ–Β–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ω–Η–Ϋ―É –Φ–Β―à–Κ–Β, –≤―΄―²―è–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Ψ–≥–Η. –½–Α–≤–Η–¥―è –Ϋ–Α―¹, –Ψ–Ϋ –Ε–Β―¹―²–Α–Φ–Η –¥–Α–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –±―Ä–Α–Μ–Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –Η –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι ―É–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –≥–Μ–Α–Ζ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ –≤ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –°―Ä–Α –ù–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Η–Ζ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–¥–Η―² –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Η –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ. –ü–Ψ–±―΄–≤–Α–Β―² –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö. –î–Α, ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –°―Ä–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Α–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –ë–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¹―è. –‰ –Φ―΄, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Β–≥–Ψ, –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –±―É–¥–Β―² –Μ―É―΅―à–Β ―¹–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –°―Ä―É –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥. –‰ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―΅–Κ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨.  –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―è –≤–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ―É –Κ―É―Ä―¹–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –û―²–Φ–Β―Ä―è―è –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β, ―è ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Α: ¬Ϊ–®―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹!¬Μ –Θ–Ε –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Η –≤―΄―à–Μ–Ψ. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. ¬Ϊ–¦–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨ –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤!¬Μ βÄî ―¹ –Ε–Α―Ä–Ψ–Φ –≤―΄–Ω–Α–Μ–Η–Μ ―è –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±―É. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Φ–Ψ―é –Ψ―à–Η–±–Κ―É. –ù–Α–Φ–Β―΅–Α―è –Μ–Η–Ϋ–Η―é –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α, ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α 180 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤... –£ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Β―¹―²–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Κ―É, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –‰, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―é―¹―¨, –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―Ä–Α–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Κ―É –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―Ä, –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ –¦–Α―²–≤–Η–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α. –ü–Ψ–Β–Ζ–¥ ―à–Β–Μ –Η–Ζ –î–Ζ–Η–Ϋ―²–Α―Ä–Η –≤ –€–Α–Ι–Ψ―Ä–Η. –¦–Β―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Κ–Ψ–Β-–≥–¥–Β –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è –±―Ä–Ψ–Ϋ–Ζ–Α –Μ–Η―¹―²–≤―΄. –¦–Β–Ε–Α –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Β, ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α¬Μ.  –ë―΄–Μ–Ψ ―²–Η―Ö–Ψ. –£–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ψ–Κ–Ϋ–Α ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –· –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ –Ω–Α–Ω–Η―Ä–Ψ―¹―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–≤–Α–Μ, –Α, –Ω–Ψ–Φ―è–≤ –Β–Β –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η, –≤–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ –Ω–Α―΅–Κ―É, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ –≤ –Ψ–±–Ψ–Ι–Φ―É. –£ –Ϋ–Β–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α. –Γ–Β―Ä―΄–Ι –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–±–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―à–Β–Μ –Β–Φ―É. –ß–Η―¹―²–Ψ –≤―΄–±―Ä–Η―²–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Β ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–¥―¨―é –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É –≤ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Β –Η, –Ζ–Α–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―è –≤ –Ϋ–Β–Β, –±–Β–Ζ–Ζ–≤―É―΅–Ϋ–Ψ ―à–Β–≤–Β–Μ–Η–Μ –≥―É–±–Α–Φ–Η. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤―¹–Μ―É―Ö, –Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è. –ù–Α―à–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Κ–Α –Ω–Ψ –Κ―É–Ω–Β, –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –¥―Ä–Β–Φ–Α–≤―à–Α―è –Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –‰, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ, –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹: βÄî –· –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö. βÄî –‰ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ: βÄî –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²... –î–Β–≤―É―à–Κ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²–Α―Ä–Α―è―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ. –‰ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Α–Φ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ, –≤–Ζ–¥―Ä–Α–≥–Η–≤–Α―è, –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ. βÄî –Δ―É―² ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α―à –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Β―Ü. βÄî –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―à–Β–Η. –· –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Ψ–≥―É. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Α―²–Α–Κ–Η, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ε–Η―à―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η. –‰ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ! –ê ―²―É―² –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ―¹―è. –Θ –Ω―Ä―΄–≥―É–Ϋ–Α –≤ –≤―΄―¹–Ψ―²―É ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è. –ü–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Α–Ϋ–Κ―É. –û–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Η–Μ―¹―è –Η βÄî ―Ä–Α―¹―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤―è–Ζ–Ψ–Κ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―²–Ψ –Ε–Β –Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ. –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Α ―â–Η–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Κ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ε–Η–Μ–Α... –½–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β–Μ―¨–Κ–Α–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è, –Κ―É―¹―²―΄, ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–±―΄. –ù–Α –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É―²―΅–Η–Κ–Α –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –±–Μ–Η–Κ–Η.  βÄî –½–¥–Β―¹―¨ ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨. –ê ―²―É―² –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨. –ü―Ä–Η―¹–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ϋ–Α ―¹―²–≤–Ψ–Μ –Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α. –‰ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥. –î–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―É―à–Α―Ö ―¹―²–Ψ–Η―² –Η―¹―²–Ψ―à–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹ –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä―΄: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―É–±–Η–Μ–Ψ!¬Μ –Γ―²–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨, –Φ–Β–Ϋ―è ―É–±–Η–Μ–Ψ, –¥―É–Φ–Α―é ―è. –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α ―è –≤―¹–Β ―¹–Μ―΄―à―É? –‰–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―É–±–Η―²―΄–Ι –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Β―â–Β –≤―¹–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²? –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ ―à–Β–≤–Β–Μ―¨–Ϋ―É―²―¨ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι. –£―¹–Β –≤―Ä–Ψ–¥–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –‰ –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, ―Ü–Β–Μ―΄. –‰ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ ―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ―¹–Κ―É―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ε–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Β–¥–≤–Β–Ε―¨–Β–Ι –Κ–Ψ–≥―²–Η―¹―²–Ψ–Ι –Μ–Α–Ω–Ψ–Ι ―¹–Ϋ―è–Μ–Ψ. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α―à―²–Ψ–Ω―΄–≤–Α―²―¨ –Β―ë –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Φ–Ϋ–Β βÄî –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Α –¥―Ä―É–≥–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–Ζ―Ä–Β―à–Β―²–Η–Μ–Ψ... –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ. –û–Ϋ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –€–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Α. –‰ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É―²―΅–Η–Κ–Α ―¹ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ü–Α ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–≤―à–Α―è –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ–Α, –Η ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Ι ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―¹–Φ–Β–Ϋ, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―É –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Η–Ι, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤―¹–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Κ–Α―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –≤–Ζ–¥―΄―Ö–Α–Β―², –Η ―è, –Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Κ–Β, –Η –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, ―É–Κ―É―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ –Ω―É―Ö–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Μ–Α―²–Ψ–Κ, ―²–Α ―¹–Α–Φ–Α―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ, –±―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ, ―É―¹―²―É–Ω–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Β ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ.  –ë―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨. –€–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –€―΄ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ―É –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –û–Ϋ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ. –≠―²–Ψ―² –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Β–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η –Φ―΄, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι ―¹–Μ―É―Ö, –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –≤―¹–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –½–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥. –ë–Μ–Η–Ζ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Β―¹―¹–Η―è. –ù–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹–Β―¹―²―¨ –Ζ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²―΄ –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―¹―²―΄–≤–Α―è ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ψ―² ―¹―²–Ψ–Μ–Α, –Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α―¹ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β. –‰ ―²―É―² –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –≤―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥ –Η–Ζ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η?¬Μ –ù–Α―à –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α ―¹―É―²―É–Μ―΄–Ι, ―¹ –≥―É―¹―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–¥―¨―é –≤ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―Ö, –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ―¹―è. –û–Ϋ –±―΄–Μ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ-―¹–Η–Ϋ–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Η―²–Β–Μ–Β. –®–Η―Ä–Ψ–Κ–Α―è –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η. –û–Ϋ –Β―â–Β –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Η–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Κ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―¹–Β–±–Β: ¬Ϊ–û ―΅–Β–Φ –Ε–Β –≤–Α–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨?¬Μ  βÄî –ë―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –≥–¥–Β ―è ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α―²–Β–Μ–Β. –£―΄–Μ–Ψ–≤–Η–Μ–Η –Φ―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –Ψ―²–±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–Β –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β. –î–Β–Μ–Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β. –û―²–Ψ―à–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨-–¥–Β―¹―è―²―¨ –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –£―΄–±―Ä–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –€–Η–Ϋ–Α, ―Ä–Ψ–≥–Α―²–Α―è, –Ω–Ψ–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β–≤―à–Α―è –Ψ―² –Ϋ–Α–Μ–Η–Ω―à–Η―Ö –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ι, –Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ–Β. –ï―¹―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ι ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―΅–Β―Ä―²–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –Ζ–Μ–Ψ–≤–Β―â–Β–Β. –ê ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Μ―¨―¹–Α―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α. –£―¹–Β –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–¥–Ψ. –Γ―²–Ψ–Η―² ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É―²―¨ ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ―É, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Η―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ζ―¨―è–Φ –Η –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ψ―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Α. –ê ―É–Ε –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –¥–Β–Μ–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –Γ–Μ―΄―à―É –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹–Κ―Ä–Η–Ω―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –Γ―²–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ―à–Μ–Α ―²–Β–Μ–Β–Ε–Κ–Α. –î–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―à―É–Φ–Ϋ―΄–Ι –≤―¹–Ω–Μ–Β―¹–Κ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é: ¬Ϊ–û–±–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥!¬Μ –†–Β–≤―É―² –¥–Η–Ζ–Β–Μ―è. –ö–Α―²–Β―Ä –¥―Ä–Ψ–Ε–Η―² –Ψ―² –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ω–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―à–Μ–Ψ. –£–Β–¥―¨ –¥–Ψ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥―΄. –ß―É–≤―¹―²–≤―É―é, –Κ–Α–Κ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β ―¹–Α–Φ–Α –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è. –ü―è―²―¨ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥. –ß–Β―²―΄―Ä–Β, ―²―Ä–Η, –¥–≤–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α. –ù–Ψ–Μ―¨. –€–Η–Ϋ―É―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Α, –Φ–Η–Ϋ―É―¹ –¥–≤–Β, –Φ–Η–Ϋ―É―¹ ―²―Ä–Η... –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β―΅–Β―² –≤―Ä–Β–Φ―è. –ö–Ψ–Β ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β―Ä–≤―΄. –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―² –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² ―¹–Η–≥–Α–Ϋ―É–Μ. –ü–Ψ–Ω–Μ―΄–Μ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é, ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨―¹―è. –ü―Ä–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ, –¥―É–Φ–Α―é. –‰ –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ε―É ―è –≤–Α–Φ, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Κ―É –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ë–Ψ–Μ―² –Ϋ–Α –Ψ―¹–Η ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Α–Μ–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Η―³―²–Α. –ö–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ―É. –‰ –≤–Α–Μ ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―É―é. –ù–Ψ, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Η –Ζ–Α―Ä―è–¥ –¥–Η–Ϋ–Α–Φ–Η―²–Α, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ –Φ–Η–Ϋ–Β, –Ψ―²―¹―΄―Ä–Β–Μ. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ―΅–Κ–Α―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨... –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Η–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –±―΄ ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―è―¹―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η―è, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―à–Μ–Α ―Ä–Β―΅―¨. –ü―Ä–Ψ–Ζ–≤–Β–Ϋ–Β–Μ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, –Α –Φ―΄, –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Β ―à–Β–Μ–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨. –€―΄ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―¹. –€―΄ ―²–Ψ –Μ–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è–Φ, ―²–Ψ –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Α―Ö, ―²–Ψ –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Κ–Η, ―²–Ψ –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―É ―²―Ä―è–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Φ―è―΅ –Η, ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ψ―²–±―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄.  –ù–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Β–Μ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. –€―΄ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², ―Ä–Α―¹―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –Η, –Ζ–Α―²–Α–Η–≤ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι , –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. –‰ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α–Μ–Ψ –Κ –Ϋ–Α–Φ –≤ –¥―É―à―É. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―É, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β–¥―à―É―é –≤ –Ϋ–Α―¹. –Γ―É―²―É–Μ―΄–Ι, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α―¹ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ ―¹―²–Ψ–Μ―É –Η –≥–Μ―É―Ö–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–½–¥―Ä–Α–≤―¹―²–≤―É–Ι―²–Β, ―²–Β–Φ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è...¬Μ

05.11.201310:1505.11.2013 10:15:03

0

04.11.201309:4104.11.2013 09:41:54

–ù–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –™–Μ–Α–≤–Α ―¹–Β–¥―¨–Φ–Α―è, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è–Γ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄: –Β―¹―²―¨ ―¹–Η–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Η –Β―¹―²―¨ ―¹–Η–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è. –ù–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Η–Μ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β βÄ™ –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―É–Ε–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–Η. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Β–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―¹–Η–Β. –Γ―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―è –Α–Ϋ―²–Η–≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Α βÄ™ –Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α―â–Η―²―É, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α –°–≥–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Η –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Α―Ä–Α–±―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―É–¥–Α―é―²―¹―è ―¹―Ö–Β–Φ―΄ –Ω–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –≥―Ä―É–±–Ψ–Β –≤–Φ–Β―à–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ–≤–Ϋ–Β. –ù–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –Ε–Η–≤―É―² –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–Φ―É –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è. –ù–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, ―²–Ψ –Ζ–Α –Η―Ö –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –¥―É–Φ–Α―é―² –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―², –Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β βÄ™ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Β–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Η ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –ï–≥–Η–Ω―²–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Α–Φ–Η –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Β–≥–Η–Ω–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Η―²–Β―²―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –ï–≥–Η–Ω―²–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–≤–Ψ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―¹–≤–Ψ―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―è―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –±―É–Φ–Α–≥–Β, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―â–Η–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α―è –Β–Φ―É –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Α–¥–Α–Ω―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ–Η–Φ–±–Η–Ψ–Ζ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ϋ–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―é, ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–¥–Β―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ ―É–Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨, ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² –¥–Α–Μ–Β–Κ –Ψ―² –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤―è–Ζ–Β–Ι –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è. –≠―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―¹–Η―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ, –≥―É―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Α–Φ–Η βÄ™ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―¹ ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Η –Κ―Ä–Η―²–Η–Κ―É―é―â–Η–Φ–Η ―ç―²―É –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤ –¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö, –Η ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Β―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η. –≠―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Μ–Η―à―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―². –ü–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β, –Η –≤–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –‰ –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―ç―²–Ψ ―³–Α–Κ―². –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –≤―¹―ë –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, ―²–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –±―΄ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Μ–Η–±–Ψ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. –Γ―²–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ ―Ü–Β–Μ–Η. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ü–Β–Μ―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―â–Α―è―¹―è –Β–Β –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Β–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―è –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ, ¬Ϊ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Α¬Μ. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―Ü–Β–Μ–Η ―¹―²–Α–≤―è―² ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²―Ä–Η –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β. –ù–Α―΅–Ϋ–Β–Φ ―¹ ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―É –Ϋ–Β–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄. –ï―¹―²―¨ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Β –Ϋ–Α ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≤ 2011 –≥–Ψ–¥―É. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―ç―²–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Α―Ä―²–Η―è, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Η–≤―à–Β–Β ―¹–Β–±–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹. –ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Β–Α–Φ–±―É–Μ―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ ―¹―²–Α–Μ–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤―¹–Β―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η–Β. –‰–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Α–Φ–±―É–Μ―΄ –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –≤ ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤―è―²―¹―è ―Ü–Β–Μ–Η, –û–Ϋ–Η –Β―¹―²―¨, –Η –Η―Ö –¥–Α–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Ψ ―É–¥―Ä―É―΅–Α―é―â–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Α–±–Ζ–Α―Ü―΄, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄¬Μ, ¬Ϊ–Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ¬Μ. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ¬Ϊ–Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η¬Μ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ε–Β, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨¬Μ, –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ –Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –Θ―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Α―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –¦–Η–±–Ψ –Ψ–Ϋ–Α βÄ™ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α, –Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α, –Μ–Η–±–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≤–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α, –Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α, –Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ –Ψ–±–Β―â–Α–Β―² ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Μ–Β―΅–Ψ¬Μ –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹―É –Η ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–±―É–¥–Β―² –≤–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α¬Μ. –ï―¹–Μ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Β―΅–Α¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―É–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η–Α―Ä-―Ö–Ψ–¥, ―²–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–≤–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α¬Μ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Α–Ϋ―¨–Β ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―É―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è ―¹ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –Θ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β―² –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –≤–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ, –Α –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Β―¹―²―¨, ―²–Ψ –Η―Ö ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥–Β–Κ–Μ–Α―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―². –£ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―ç―²–Ψ –≤―¹―ë –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤―Ü–Α. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ 25 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Φ–Β―¹―². –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –¥–Β―à–Β–≤–Μ–Β 60 ―²―΄―¹―è―΅ –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ (–Μ–Β―² 10 –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 40 ―²―΄―¹―è―΅). –≠―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ζ–Α 20 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≥–¥–Β ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η –≤–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 1,5 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤―¹–Β –¥–Β–Ω―É―²–Α―²―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α―Ä–Ω–Μ–Α―²―΄ ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η¬Μ, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Φ―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β―²―¹―è. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 34 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι, –Β―¹–Μ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–¥–Ε–Β―Ä―΄¬Μ –Ϋ–Β ―É–Κ―Ä–Α–¥―É―² –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²―è―² –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ. –£ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―¹―É–Φ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Α 20%, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Φ–Α―è―΅–Η―² ―Ü–Η―³―Ä–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β 40 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι, ―². –Β., –Ω–Ψ 2 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 20 –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –Μ–Β―², –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–≤–Α ―É–Ε–Β ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η, –Α –Ψ 4 ―²―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι, –≤–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ï―â–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Α―²―ɬΜ. –û–Ω―è―²―¨ βÄ™ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â–Η–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ. –≠―²–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥, –Η –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―²–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Κ–Α –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Β: ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄, ―²–Α–Κ –Η –±―É–¥–Β―²¬Μ. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―², –Η ―²–Α–Κ–Α―è –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β. –î–Α–Μ―¨―à–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β: ¬Ϊ–ë―É–¥―É―â–Β–Β βÄî –Ζ–Α –Ϋ–Α–Φ–Η!¬Μ –ù–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–≤―É―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Η―² ―ç―²–Α ―³―Ä–Α–Ζ–Α. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Η―Ö ―É–±–Β―Ä–Β–Φ, –Ψ―²–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ–Β–Φ, ―²–Ψ –±―É–¥―É―â–Β–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η, –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è –Η –Ϋ–Α–Φ. –£ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Β―â–Β –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Μ–Η–±–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄, –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ―΄, –Β―¹–Μ–Η –±―É–¥―É―² ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ζ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η). –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤―¹–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤―΄–±–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² 2011 –≥–Ψ–¥–Α. –£―΄–±–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η, ¬Ϊ–Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η¬Μ –Ω–Ψ―Ä–Α ―Ä–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Ϋ–Ψ –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Α–Κ―Ü–Η–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Δ–£ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Β–Ϋ―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Φ―¹―è –Κ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –ö–ü–†–Λ, –Μ–Η–¥–Β―Ä –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–Ε–Β ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –Ω–Ψ―Ä–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α―Ä–Η―²―¨―¹―è. –û–Ω–Β―Ä–Β–Ε–Α―è –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ, ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –ö–ü–†–Λ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Η ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―²–Ψ―² –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –≤ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η –¥–≤–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É-–Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É-–Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ. –ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α-–Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α –Κ –≤–Μ–Α―¹―²–Η ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Α, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ ―É –ö–ü–†–Λ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, –Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι βÄ™ ¬Ϊ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ –Ξ–ΞI –≤–Β–Κ–Α¬Μ. –ö–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨, –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―², –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η –¥–Β–Μ–Α, ―É–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Β―². –ù–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –Ψ―²―¹―΄–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Κ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―é –€–Α―Ä–Κ―¹–Α-–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α-–Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ¬Ϊ–Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η¬Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η, –≥–¥–Β ¬Ϊ–Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄¬Μ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Β―Ä–Β―΅–Ϋ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Η –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é, –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β―Ö –≤―¹―²–Α―²―¨ –≤ ―Ä―è–¥―΄ ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤ –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –ö–ü–†–Λ, –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –≤―¹–Β, –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é –±―É–¥–Β–Φ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é –Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Α–¥–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α –ê –≤–Ψ―², –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Β, –Η–Μ–Η –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, ―²–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―², –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Φ―΄ ―¹ –≤–Α–Φ–Η ―¹ –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é –Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Α–¥–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Η―¹―¨, –Α –ö–ü–†–Λ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–Η–Μ–Α–Φ. –½–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Β –Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄, –Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è –±–Μ–Β–Κ–Μ–Α―è, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–≤–Α―²–Α―è –Ψ―² ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Β―â–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥–Α―é―²―¹―è –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Β–≤–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä―΅–Β–Ϋ ¬Ϊ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ―΄―Ö –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤, ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–¥–Α–Β―² ―¹ –±–Ψ―Ä―¨–±–Ψ–Ι –Ζ–Α ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Φ. –ï―¹―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Α―Ä―²–Η―è ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι (–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –≤―¹–Β –±―É–¥–Β–Φ –≤ –Β–Β ―Ä―è–¥–Α―Ö) –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ–≤–Α―²―¨ ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Ι. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ψ―² ―²–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –Γ–€–‰, –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―É–Κ―É –Η –≤―¹―ë-–≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –•–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹ –≤–Α–Φ–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Η ¬Ϊ–ï–¥–Η–Ϋ–Α―è –†–Ψ―¹―¹–Η―è¬Μ, –Η –ö–ü–†–Λ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α ―É –ö–ü–†–Λ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ ―É –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β –¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Β―â–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―è–¥–Α―Ö. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥―É–Β―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹–Β –Ϋ–Β–¥―Ä–Α –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η–Φ–Η –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –≤―¹–Β―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ―¹―΄ –≥–Ψ―Ä–¥―è―²―¹―è ¬Ϊ–Ω–Μ–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι¬Μ ―à–Κ–Α–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–Ψ–±–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―è―². –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Η –¦–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Ω–Α―Ä―²–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Α–Ε–Β –Μ–Β–Ϋ–Η–≤―΄–Ι ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―² ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Β―² βÄ™ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è. –ù–Ψ ―è –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –¦–î–ü–† βÄ™ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Κ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ζ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤. –Θ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β –≤―¹–Β–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ –¦–î–ü–† βÄ™ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―²―É―¹–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄). –ß―²–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Ψ–Μ―¨―³–Ψ–≤–Η―΅ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Α–Μ―²–Α―Ä―¨ –≤–Β–Μ–Η―΅–Η―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, ―è –¥―É–Φ–Α―é, –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―². –û–±―ä―è―¹–Ϋ―è―è –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η –¦–î–ü–† ―¹–Ψ―΅–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Ζ–Α―è–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Φ βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è βÄ™ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―²–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥―΄, –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α―é―â–Β–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―é –Ϋ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨. –î–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ–Ω―è―²―¨ –Η–¥–Β―² –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―¹―²–Β–Ι ¬Ϊ–Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄¬Μ, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –¦–î–ü–† –≤–Η–¥–Η―² ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Φ–Ψ–≥ –±―΄ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ. –Δ―É―² –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–≤ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –¦–î–ü–† –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ –≤–Β–Κ–Α? –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É: ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η―²―¹―è –¦–î–ü–†, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―²–Β–Φ–Ω–Α–Φ–Η? –û–Ω―è―²―¨ –Ε–Β, –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Β –¦–î–ü–†, –≤–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ (―². –Β., –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β) ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Η ―è―¹–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ ―Ä–Η―¹–Κ–Η –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β―², ―²–Ψ –Η –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –û –Ϋ–Β―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ―Ä―Ä―É–Ω―Ü–Η–Β–Ι (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η), –Κ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–î–Ψ–Μ–Ψ–Ι –ü―É―²–Η–Ϋ–Α!¬Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ψ–≤ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥―΄ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–Β–Ζ–¥–Α–Φ–Η –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Α, –Φ–Ψ―²–Η–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―΅―¨ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―². –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ψ–Ω–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ ¬Ϊ–±–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ ―²–Ψ–Μ–Κ–Α, –¦–î–ü–† –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –¥–Ψ–Φ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä―É―à–Η―²―¨ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –Ε–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–± –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤ –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Η –≤―¹–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―É―é –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –±―΄―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β. –ù–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β―² ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è, –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –Η–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄. –Θ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ―è –Ϋ–Β―² –Ω–Α―Ä―²–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄ ―ç―²–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ–Α. –ê ―É –Ϋ–Β―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë, –Α –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Φ–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―¹, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Μ –±―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü. 4 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥.  –ù–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Η―Ö–Η –ù–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Η―Ö–Η–™―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η―², –‰ ―Ü–≤–Β―² –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―² ―²–Ψ–Ε–Β, –ê –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ψ–±–Η–¥―΄ –‰–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η―Ö –≤–Η–¥ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ. –‰ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α―²―¨ ―²–Η―à–Η–Ϋ―É, –ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α βÄ™ –Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Β –Μ–Η―¹―²―¨―è, –ê ―è βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ―é―¹―¨ ―É–Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ―É ―¹–Ϋ―É, –ö–Α–Κ –≤–Β―²―Ä―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤―è―²―¹―è –Φ–Ψ―²–Ψ―Ü–Η–Κ–Μ–Η―¹―²―΄. –≠―²–Ψ ―É–¥–Α―΅–Α βÄî –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –ù–Β –Η–Φ–Β―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α–Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –û ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ζ–Ϋ–Α –û―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ –Ϋ–Β –±―Ä―΄–Ζ–Ϋ–Β―². –ë―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ–Α–Ω–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–±–Β―¹ –≤–Ψ–¥–Α, –ù–Β–≤–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ ―à―É―Ä―à–Α –≤ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ ―²–Β–Φ–Ω–Β –Α–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²–Β, –‰ –Β―¹–Μ–Η ―è –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅―É –≤―¹―ë –Ψ―²–¥–Α―²―¨, –Δ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –Η –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: –î–Α–Ι―²–Β! –‰–Ζ-–Ζ–Α –Ω–Α–Ζ―É―Ö–Η –¥–Ψ–Ε–¥―¨ –≤―΄–Ϋ–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―², –û–Ω―É―¹―²–Η―² –Ϋ–Η–Ε–Β ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α ―²–Β–Ϋ–Η, –‰ –≥–¥–Β βÄî –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Β―é, –≥–¥–Β βÄî –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―¹–Β –ù–Α―΅–Ϋ–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ–≤–Β―² –±–Β–Ζ―É–¥–Β―Ä–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –±―Ä–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë, –£―¹―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Η―²―è–≥–Η–≤–Α―è –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―É―é ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –î–Ψ–Ε–¥―¨ –Ψ―΅–Ϋ–Β―²―¹―è, –¥―Ä–Β–Φ–Ψ―²―É ―¹–Ψ–Μ―¨―ë―², –‰βÄΠ 3 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥.

04.11.201309:4104.11.2013 09:41:54

0

04.11.201309:3004.11.2013 09:30:46

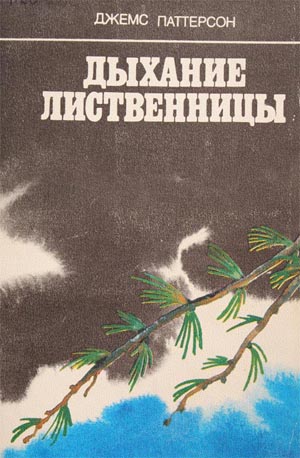

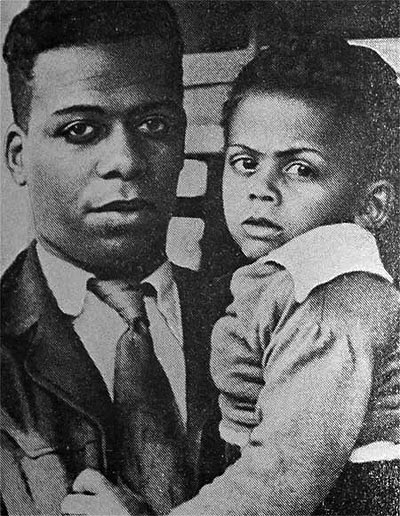

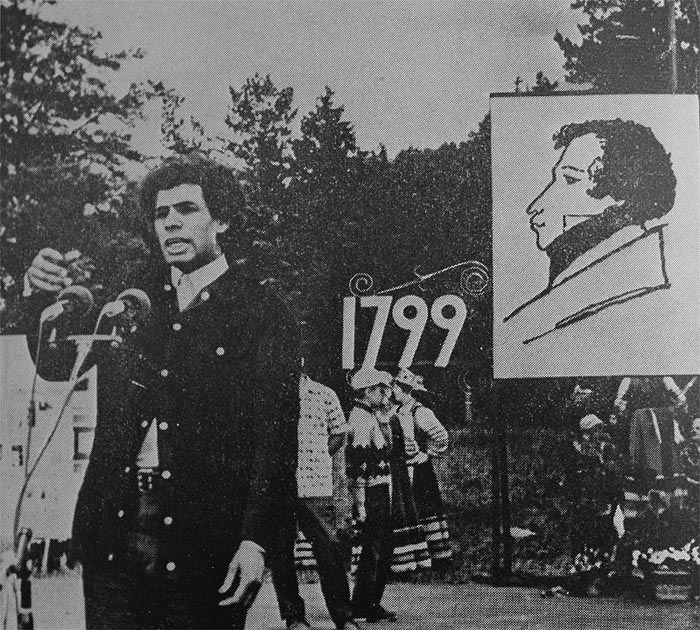

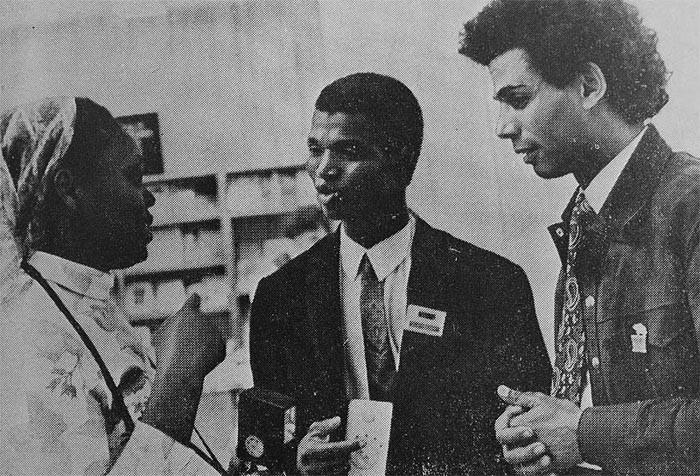

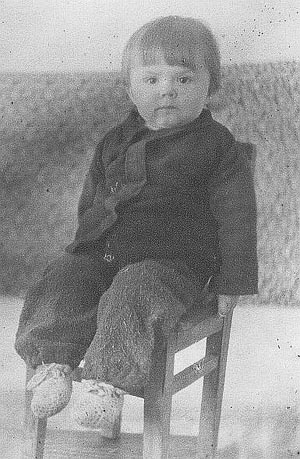

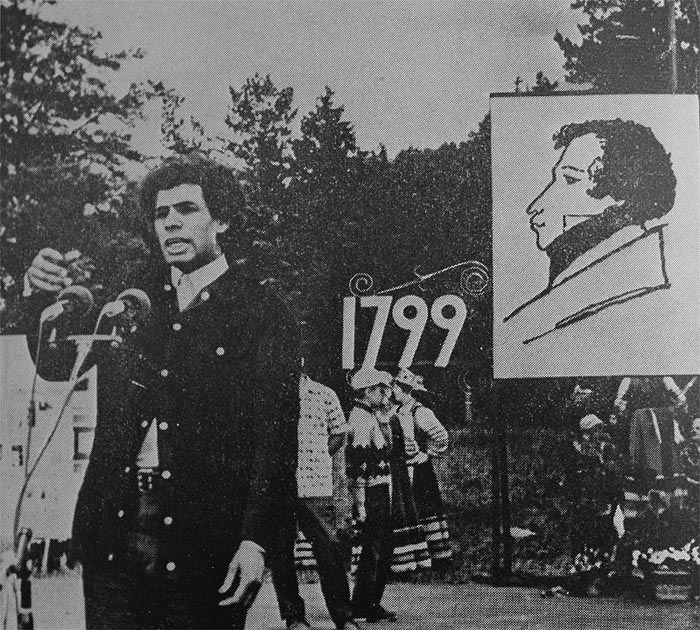

–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –Γ.–†.–½–ê–Ξ–ê–†–§–·–ù–Π –û–Δ –‰–½–î–ê–Δ–ï–¦–§–Γ–Δ–£–ê–ê–≤―²–Ψ―Ä–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ζ–Ψ–≤―É―² –î–Ε–Β–Φ―¹ –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ. –Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤ ―ç―²–Ψ –Η–Φ―è, –Φ―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Κ–Α–¥―Ä―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α ¬Ϊ–Π–Η―Ä–Κ¬Μ: –Μ―é–¥–Η –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―é―² ―¹–Φ―É–≥–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Ε–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―à–Α, –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β –Ϋ–Α–Ω–Β–≤–Α–Β―² –Β–Φ―É –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―É―é –Κ–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é: ¬Ϊ–Γ–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥... –ö―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ω–Η ―²―΄...¬Μ –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ –≤―¹―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Η–Φ―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α–Κ―²–Β―Ä–Α βÄî –î–Ε–Η–Φ. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Η –Ω–Β―¹–Ϋ―é, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ ―³–Η–Μ―¨–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –‰.–û.–î―É–Ϋ–Α–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―ç―²–Α –£.–‰.–¦–Β–±–Β–¥–Β–≤–Α-–ö―É–Φ–Α―΅–Α. –≠―²–Α –Ω–Β―¹–Ϋ―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ: –®–Η―Ä–Ψ–Κ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Φ–Ψ―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è, –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Μ–Β―¹–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι –Η ―Ä–Β–Κ...  –≠―²―É –Ω–Β―¹–Ϋ―é –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–Μ –Ψ―²–Β―Ü –î–Ε–Η–Φ–Α βÄî –¦–Μ–Ψ–Ι–¥ –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ. –£ 1932 –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ, –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η–¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–¥–Ε–Α, –≤ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ–Β–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Η–Ζ –Γ–®–ê –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ. –ù–Β–±―΄–≤–Α–Μ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ, –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Η–Ι –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ, –Κ–Η–Ω–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ψ–Κ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η –Β–≥–Ψ. –¦–Μ–Ψ–Ι–¥ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β, –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –£ 1933 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –¦–Μ–Ψ–Ι–¥–Α –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α –Η –£–Β―Ä―΄ –‰–Ω–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ–≤–Ϋ―΄ –ê―Ä–Α–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η―Ü―΄, ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹―΄–Ϋ –î–Ε–Η–Φ. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¦.–ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α, –¥–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α –£―¹–Β―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ. –î–Ε–Η–Φ―É ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –Μ–Β―². ...–®–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –î–Ε–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α–Μ. –ï–≥–Ψ –≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η―è. –û–Ϋ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ. –½–Α―²–Β–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –ù–Ψ –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η―è –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ. –ë―É–¥―É―΅–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ –≤ –¦–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –Η–Φ. –ê.–€.–™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Γ–Γ–Γ–†. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≥–Ψ–¥―΄ ―É―΅–Β–±―΄ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –¥―É―à–Β –î.–ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥ –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄ ―²–Β–Φ―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è, –≤―¹–Β ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―É–≥–Μ–Ψ–Φ –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –≠―²–Ψ βÄî –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―ç―²–Α –î–Ε–Β–Φ―¹–Α –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α. –£ 1963 –≥–Ψ–¥―É –≤ –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –≥–≤–Α―Ä–¥–Η―è¬Μ –≤―΄―à–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α ―¹―²–Η―Ö–Ψ–≤ –î.–ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–†–Ψ―¹―¹–Η―è. –ê―³―Ä–Η–Κ–Α¬Μ. –½–Α―²–Β–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η: ¬Ϊ–Ξ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Η¬Μ, ¬Ϊ–†–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η–≤–Ϋ―è¬Μ, ¬Ϊ–£–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β¬Μ, ¬Ϊ–½–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Μ–Α―¹―²–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ, ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –Μ–Η–Μ–Η―è¬Μ, ¬Ϊ–½–Α–Μ–Η–≤ –î–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ –ù–Α―΅–Α–Μ–Α¬Μ.  –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η –î. –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ζ–≤―É―΅–Α―² –Ψ―²–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Κ–Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α. –†–Α―¹―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β, –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ζ–≥–Μ–Ψ–Φ –Η ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ―¹–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―¹–Ω―΄―à–Κ–Η, ―¹–Μ–Β–Ω―è―â–Η–Β ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―É, –≤–Β–Μ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¦–Β–≤–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É 1. 1 –£―¹–Β ―¹―²–Η―Ö–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –î.–ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ.  –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ –Ω―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Η –≤ –½–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Β. 1979 –≥. –î.–ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ –Ψ–±―ä–Β―Ö–Α–Μ –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹―é –Ϋ–Α―à―É ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É. –£ –Β–≥–Ψ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö βÄî –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Η –Ψ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Θ―Ä–Α–Μ–Α –Η –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –Ψ –Ϋ–Β―³―²―è–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Δ―é–Φ–Β–Ϋ–Η –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―è―Ö –ë–ê–€–Α. –û–Ϋ ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –±–Η–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―É–Μ―¨―¹–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ –ù–Η–Ε–Ϋ–Β–Α–Ϋ–≥–Α―Ä―¹–Κ–Α –Η –Δ―΄–Ϋ–¥―΄, –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―¹ –Φ–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―²–Η–Η –Φ–Ψ–≥―É―΅–Η―Ö ―Ä–Β–Κ –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, –≤–Η–¥–Β–Μ –Φ–Β―Ä―Ü–Α―é―â–Η–Β –Ψ–≥–Ϋ–Η –ù―É―Ä–Β–Κ–Α. –•–Η–≤―É ―¹―Ä–Β–¥–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄―Ö –Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –ê –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―²–Α –ù–Β –≥―É–Μ–Ψ–Φ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Γ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―ç―²–Α –Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Ψ―²–Α... ........................................... –‰, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄, –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –ù–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é, ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ–Η: –Δ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄, –€–Α―¹―à―²–Α–±―΄ –¥–Β–Μ βÄî –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η!  –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –î–Ε–Β–Φ―¹–Α –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η: βÄî –ß―²–Ψ –≤–Α―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Μ–Β―΅–Β―² βÄî –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η―è –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Α? –û–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄî –£ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Ι, –Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―¹―²–Η―Ö–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Β―²―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Μ―é–±–Μ―é –Η ―²–Ψ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨: βÄî –£―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ ―¹ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ–≤―΄–Φ. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―Ö ―¹ –Ϋ–Η–Φ.  βÄî –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ: ―è –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ . –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ―É–¥―Ä―΄–Ι –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü―Ä–Η –≤―¹–Β–Φ –Φ–Ψ–Β–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω–Ψ―ç―²–Α–Φ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―²―É―Ä―΄. –û–Ϋ ―É–Φ–Β–Μ –Ω–Ψ–¥–±–Ψ–¥―Ä–Η―²―¨, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ. –€–Η―Ö–Α–Η–Μ―É –ê―Ä–Κ–Α–¥―¨–Β–≤–Η―΅―É –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ψ–Β ―¹―²–Η―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–£ –ü–Β―Ä–Β―è―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β-–½–Α–Μ–Β―¹―¹–Κ–Ψ–Φ¬Μ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ―¹―²–Η―à–Η–Β: ...–Θ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –≤–Β–¥–Α―è ―¹ ―É―²―Ä–Α, –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η―Ö –±–Α―à–Β–Ϋ, –Η―¹–Ω–Β―â―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³―Ä–Β―¹–Κ–Α–Φ–Η, –±―Ä–Ψ–Ε―É ―è –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ –Ζ–Α–Μ–Β―¹―¹–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α―Ä–Α–Ω –ü–Β―²―Ä–Α...  –ù–Α –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ –ê–Ζ–Η–Η –Η –ê―³―Ä–Η–Κ–Η. –Δ–Α―à–Κ–Β–Ϋ―², 1975 –≥. –½–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –î–Ε–Β–Φ―¹―É –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ―É –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –ê―³―Ä–Η–Κ–Η. –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α –ö–Ψ–Ϋ–≥–Ψ, –½–Α–Η―Ä, –†―É–Α–Ϋ–¥–Α, –ë―É―Ä―É–Ϋ–¥–Η, –½–Α–Φ–±–Η―è, –Δ–Α–Ϋ–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –€–Ψ–Ζ–Α–Φ–±–Η–Κ, –ê–Ϋ–≥–Ψ–Μ–Α βÄî –≤–Ψ―² –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―². –Θ–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―É―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è. –≠―²–Ψ –Η –Ω–Ψ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, –≤―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω―É―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è, –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, –≤–Β–¥―É―â–Η―Ö –±–Ψ―Ä―¨–±―É –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –ß–Μ–Β–Ϋ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Γ–Γ–Γ–† –î–Ε–Β–Φ―¹ –ü–Α―²―²–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ï–≥–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Η –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Η –≤ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Α―Ö –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Β –≤ ¬Ϊ–û–±―â–Β―¹―²–≤–Β –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –ü–Ψ–Μ―è –†–Ψ–±―¹–Ψ–Ϋ–Α¬Μ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Ψ―²―Ü–Α.  –£–Β―Ä–Α –≤ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –±―΄–Μ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Β ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α. –Δ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Α―è―¹―¨, ―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―Ä―΄–¥–Α―è, –≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –†–Ψ–±―¹–Ψ–Ϋ–Α, ―¹ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Μ–Α–≤–Η―à ―Ä–Ψ―è–Μ―è ―¹–Μ–Β―²–Α―è...  –£ –û–±―â–Β―¹―²–≤–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-–Φ–Α–¥–Α–≥–Α―¹–Κ–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–Ε–±―΄. –ê–Ϋ―²–Α–Ϋ–Α–Ϋ–Α―Ä–Η–≤―É, 1976 –≥. –‰ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β, –¥–Α―Ä―É―é―â–Β–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι, ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹ –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Μ–Β―² ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥―Ä―É–Ε–±―΄, –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –≤―¹–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄: ...–ù–Ψ ―è –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, –Κ–Α–Κ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β–Μ–Η –Φ–Ϋ–Β –†–Ψ―¹―¹–Η―è –Η –ê―³―Ä–Η–Κ–Α ―É –Κ–Ψ–Μ―΄–±–Β–Μ–Η...

04.11.201309:3004.11.2013 09:30:46

0

03.11.201309:3703.11.2013 09:37:23

–ù–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ. –™–Μ–Α–≤–Α –Ω―è―²–Α―è, –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è–î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ϋ–Α―à―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Η–Ϋ―²―É–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è, –Η ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–ΒβÄΠ βÄ™ –Ω–Η―à–Β―²―¹―è –Φ–Α―¹―¹–Α –Κ–Ϋ–Η–≥, –≤ –Ε–Α―Ä–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Ψ―Ä–Α―Ö –Μ–Ψ–Φ–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Κ–Ψ–Ω–Η–Ι, –≥–Η–±–Ϋ―É―² ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α―é―² –Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―Ü–Β–Μ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Κ –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι. –‰ –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è¬Μ, ―². –Β., –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―à–Α–≥–Α–Β―² –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―². –‰―Ä–Α–Κ βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β 100 ―²―΄―¹―è―΅ ―É–±–Η―²―΄―Ö, –Φ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –¦–Η–≤–Η―è βÄ™ 100 ―²―΄―¹―è―΅ ―É–±–Η―²―΄―Ö, ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Μ–Η–≤–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Η―Ä–Η―è βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β 120 ―²―΄―¹―è―΅ ―É–±–Η―²―΄―Ö, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²―¹―è. –ï–≥–Η–Ω–Β―² βÄ™ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄–Β –Ε–Β―Ä―²–≤―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–≥―É–Μ –Ϋ–Α―¹–Η–Μ–Η―è. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –Α–Ϋ―²–Α–≥–Ψ–Ϋ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―â–Η―Ö, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Α –≤―¹―ë –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ. –Γ–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è. –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ω―¨―è–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Β–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö, –≤―¹–Β–Φ―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―É –≤–¥―Ä―É–≥ –¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α –≤–Α―É―΅–Β―Ä. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Φ–Α–Ε–Β―΅–Κ–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι βÄ™ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –≤–Α―É―΅–Β―Ä―É, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄, –Α ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è, ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―è ―É–Ε–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, ―¹–Ε–Η–Φ–Α―è –Ψ–±–Β–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –±―É–Φ–Α–Ε–Κ―É –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Η-―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄. –‰ ―ç―²–Α –±―É–Φ–Α–Ε–Κ–Α ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ: –Ω–Ψ–Κ–Α –Β–Β –¥–Β―Ä–Ε–Η―à―¨, –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² –≤ ―Ä―É–Κ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―à―¨, –Α ―²–Β, ―΅―¨–Η ―Ä―É–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄ –±―Ä–Α–Μ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―ë ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―è –≤–Α―É―΅–Β―Ä–Α βÄ™ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η―é –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ä―É–Κ–Η. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ι–¥–Β–Φ –Κ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ –Β–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ –Β–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –≤―¹―ë –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ: –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Β–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η. –≠―²–Ψ―² ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä, –Η –Ψ–Μ–Η–≥–Α―Ä―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―² ―¹–Β–±―è ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Μ–Η―²―¹―è –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―², –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅―É –Ψ–Μ–Η–≥–Α―Ä―Ö–Α –Ψ―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Β―â–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―². –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Η –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ. –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è: –Ζ–Α―΅–Β–Φ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ―² ―³–Α―Ä―¹? –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ, –¥–≤–Β: ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –±―É–Φ–Α–Ε–Κ―É –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ –≤ ―Ä―É–Κ–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Β, –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―΄ –Ψ―¹–≤―è―²–Η―²―¨ (―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Μ–Β–≥–Η―²–Η–Φ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨) –≤–Μ–Α―¹―²―¨. –£―΄ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Β―â–Β ―¹ –¥–≤―É–Φ―è –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Η ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –±–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―â–Β–Β –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Ψ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ–Η―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―Ö–Ψ―΅―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―²―Ü―΄ –Η –¥–Β–¥―΄. –ù―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Α, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Β –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―΄―²–Α―é―²―¹―è –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ω―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ―é―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―² ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Ϋ–Β–≥–Α―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Η –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ―É―é. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –≤–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Κ–Α–Ε―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Η–≤–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α. –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η–Φ–Β–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―É–Ε–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β–Ϋ. –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Ψ–≤–Μ–Β―²―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―². –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―΄ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ―΄–Φ–Α–Β―²―¹―è ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―², –Α –Ζ–Α–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² ―¹–Β–Φ―¨―è ―¹ –Β–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–Φ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ψ–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α –Η –Ϋ–Β―¹―É―â–Β–≥–Ψ –≤―¹―é –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ. –Ξ–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―²–Β–Φ–Β ―¹―²–Α―²―¨–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Α ―³―Ä–Α–Ζ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–≤–Ψ–¥–Η―² –≤―¹–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Κ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Β ―²―Ä―É–¥–Α¬Μ. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹ –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –Ψ –Ϋ–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤–Ϋ–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Α. –£ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, ―É –≤―¹–Β―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―²―É ―²–Β–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –¥–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Α –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―². –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β; –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω–Η―²–Α–Β―² ―¹―Ö–Ψ–¥–Κ–Η –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç―²–Η–Φ, ―ç―²–Η–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Ϋ–Η–Ω―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –î–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η–¥–Β―² –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, –Α –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η. –ü–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―É –Ϋ–Β―¹―²–Α–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η , –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―¹―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η―² –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Η–Κ–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―΅―É―Ä–Α–Β―²―¹―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –· ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Κ–Α―è ¬Ϊ―ç–Μ–Η―²–Α¬Μ. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ. –ù–Α―΅–Ϋ–Β–Φ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α. –£–Ψ –≤―¹–Β –≤–Β–Κ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―è–Ζ–≤–Η–Φ–Α. –ù–Α –Ϋ–Β–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―²―¨ ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –£–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Α ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ –≤–Κ―É―¹ –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ü–Ψ―¹―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Β―¹―²–Η –Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ―É, –Ζ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―²―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Α –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―². –‰ ―²―É―² –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α. –€–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è ―²–Η–Ω―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ: –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ―² 15 –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ψ―² –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―² ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Η–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β, –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―² ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É ―à–Β―¹―²―É―é ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Β―². –ï―¹–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―¹―É –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö, ―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Α –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η. –ù–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Α βÄ™ ―²–Α–Κ–Α―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²―Ä–Β―²–Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―²―΄ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Α –¥–≤–Β ―²―Ä–Β―²–Η –Η–¥―É―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–≤ –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–Ψ–¥–Ϋ–Α ―²―Ä–Β―²―¨) –Η –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ψ–≤ (–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è). –‰–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α ―Ü–Β–Ϋ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥―΄, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α ―Ü–Β–Ϋ. –€–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –≥–Ψ–¥―΄. –ï―¹–Μ–Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Ψ–Φ, ―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹―²―Ä―É–Κ―²―É―Ä–Α ―Ü–Β–Ϋ –Η–Ϋ–Α―è βÄ™ –≤–Ψ–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Β―à–Β–≤–Β–Μ–Α, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ–Η. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η–±–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É –Η–Ζ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Ψ–≤ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤ –ü–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –≤ 1917 –≥–Ψ–¥―É.. –£ –Ϋ–Β–Φ –Κ―Ä―É―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―à–Α–Ϋ―΄ –Η–¥–Β–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ζ–Φ–Α, –Η―É–¥–Α–Η–Ζ–Φ–Α, –Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–±―â–Β―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ψ–±―Ä–Β―²―à–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―΅–Β―Ä―²―΄ –≤ –Γ–®–ê. –ù–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―², –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η ―¹ ―΅–Β―²–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Β–Ι –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―¹―ë-―²–Α–Κ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–≤–Β ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Η. –ü–Β―Ä–≤–Α―è. –£–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤―΄―¹―à–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η βÄ™ –≤―΄ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹―É–Β―²–Β ―Ä―É–±–Μ–Β–Φ. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ ―²―Ä–Α―²–Η―²–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –≤―΄ –Ψ―²–¥–Α–Β―²–Β ―¹–≤–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ζ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, –Η –Ω–Ψ–Κ–Α ―ç―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ –≤–Α–Φ–Η. –£–Μ–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä―É–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä―É–±–Μ―è, –≥–Μ―É―Ö–Α –Κ –≤–Α―à–Η–Φ ―΅–Α―è–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –≤–Α―à –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. –£―²–Ψ―Ä–Α―è. –î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö. –î–Α, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–≥―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Β–±―è –≤–Β―¹―²–Η –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β. –ù–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Η, –Φ―΄ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ –Η–¥–Β–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ–Ψ–Φ, ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Β–Ι, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Μ–Η ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Ψ―Ä―²–Ψ–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η―É–¥–Α–Η–Ζ–Φ–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –™–Α–Μ–Α―Ö–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄―Ö, ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ù–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Ι –Ω―¨–Β―¹–Β –Ω–Ψ―Ä–Α ―É–Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ –Μ–Η―Ü–Α–Φ. –≠―²–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Η –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Η –≤ –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―é―² ―²–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–Φ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –û―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä–Β―²―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤–Β–¥–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Φ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Η―Ä–Η―²―¨ –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Β ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹ ―¹–Η―é–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Β–Ι, –Η –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ―΅–Η–Ι, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –±–Β–Ζ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤, –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤–Β. –ê –≤ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–≤―΄ ―¹–Α–Φ–Α―è ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ε–¥―è: –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η–Ζ –¥―É–Μ–Α –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Κ–Η. 31 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 2013 –≥.  –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Η–Ϋ–Β–Ι –Θ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Η–Ϋ–Β–Ι–‰–Ϋ–Β–Ι. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –û―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è βÄî –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Κ–Η: –£―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É―², –Ω–Ψ–≥–Α―¹–Ϋ―É―², –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¹―è ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ. –ù–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Μ–Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η, –½–Α–≤–Β―Ä―à–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―³―É―Ä―à–Β―²–Ψ–Φ. –î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―É–Μ―΄–±–Κ―É, –û–Ϋ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―΅―É―²―¨―é, –‰–Ϋ–Β―é –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Β―² βÄ™ –Μ–Η–Ω–Κ–Η–Ι –‰ –±–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ―É, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨. –‰ –≤ ―ç―²–Ψ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨ –ü–Ψ–Φ–Β―â–Α―é―¹―¨ ―è –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η, –ï―â―ë –Φ–Η–≥ –Η –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ ―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―Ö–Ψ―΅―É, –Γ–±―É–¥–Β―²―¹―è. –Ξ–Ψ―²―è –Φ–Η–≥ –Ϋ–Β –≤–Β―΅–Β–Ϋ. –û―² –Η–Ϋ–Β―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Η ―¹–Μ–Β–¥–Α, –û―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α ―É–Ι–¥–Β―², –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–≤―à–Η―¹―¨, –£―¹―ë –≥―Ä–Ψ–Φ―΅–Β –¥–Ψ–Ε–¥―¨, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Ι ―¹―é–¥–Α, –‰ ―¹–≤–Β―² –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ –≤―¹―ë ―²–Η―à–Β. 2 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 2013 –≥.

03.11.201309:3703.11.2013 09:37:23

0

03.11.201309:2903.11.2013 09:29:31