–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ш–Ш –і–ї—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є–Ї–Є

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П

0

03.06.201108:4203.06.2011 08:42:10

–Ц–∞–ї—М, –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М —В—Г —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ—З–µ—В–љ—Г—О –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Г. –°–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї—Г –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В. –ѓ —Б –±–∞—П–љ–Њ–Љ –љ–∞ –≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—Г–ї–µ –Є –љ–∞—И–Є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є вАФ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є—Ж—Л —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ —А–∞–Ј, —А–Є—Б–Ї—Г—П –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –љ–∞—И –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –і–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ—З–µ–Ї, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –±–Њ–є—Ж–∞–Љ —А–∞–і–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–і–љ—П—В—М –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ —В–∞–Ї –Є –і–Њ—А–Њ–≥ —Н—В–Њ—В –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є–є—Б—П –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ. –§–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —П —Г–ґ–µ –Ј–∞–±—Л–ї, –љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–µ–≤ –Ь–∞–є—О –°—В–µ–њ–Є–љ—Г, –®—Г–≤–∞–ї–Њ–≤—Г, –≤–Њ–µ–љ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ы—Г–Ї–Є–љ–∞...

–Х—Й–µ –Њ–і–љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л. –Э–∞ –љ–µ–є —П —Б–љ—П—В —Б –±–∞—П–љ–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ–љ—П—Е. –†—П–і–Њ–Љ —Б—В–∞—А—И–Є–љ–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –Ґ–∞—В–∞—А–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В –Я—Г—И–Ї–Є–љ. –≠—В–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ ¬Ђ–Э–∞ —Б—В—А–∞–ґ–µ –†–Њ–і–Є–љ—Л¬ї.  –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є —П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ . 18 –∞–њ—А–µ–ї—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞: –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є —П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –≤ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ . 18 –∞–њ—А–µ–ї—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞:

¬Ђ–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —Б –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і—Л –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞, —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ –њ–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–Љ —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–є... –Т —Б–Є–љ–µ–Љ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ —Б –Ї—Г–њ–Њ–ї–Њ–Љ 341-—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –Т–Њ–ї–Њ–і–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ–і —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –њ–µ—Б–љ—О ¬Ђ–Ь–∞—Е–Њ—А–Њ—З–Ї–∞¬ї. –І–∞—Б—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –і–ї—П —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –љ–∞ —Б—В—Г–ї—М—П, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–Є, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї —В–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞ —Б—В—Г–ї—М—П—Е, —Б —П–≤–љ—Л–Љ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ... –°–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л–є –Т–Є—В—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –±–∞—П–љ–Є—Б—В, —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –њ—А—П—В–∞–ї –ї–Є—Ж–Њ –Ј–∞ –±–∞—П–љ. –£ –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ –Ї—Г—А—В–Ї–µ –љ–∞—И–Є–≤–Ї–Є –µ—Д—А–µ–є—В–Њ—А–∞ –ї–µ—В–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є¬ї.

–•–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О –Є –Ј–∞–ї, –Є ¬Ђ–Ь–∞—Е–Њ—А–Њ—З–Ї—Г¬ї, –≤—Б—О –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г —В–Њ–є –Њ–ї–Є–Љ–њ–Є–∞–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–Ј-–Ј–∞ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤.

–Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–Њ–ґ–і–ї–Є–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ–Є 1943 –≥–Њ–і–∞ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В—З–∞—Б—В–Є –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ —П –њ—А–Њ—И–µ–ї –Њ—В–±–Њ—А–Њ—З–љ—Л–є —Б–Љ–Њ—В—А –Є –±—Г–і—Г —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М—Б—П –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ь–∞–ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞.

вАФ –С–µ—А–Є, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, вАФ –Т–Є—В—П, –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї —Б –Ї–Њ–ї—П—Б–Ї–Њ–є –Є –µ–Ј–ґ–∞–є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і.

–Э–∞—И–µ–ї —П –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї–Є—Б—В–∞ –У—А–Є—И—Г, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ—Л –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Є—Б–Ї–Њ–ї–µ—Б–Є–ї–Є –і–Њ—А–Њ–≥, –±—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М, –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–Є. –У—А–Є—И–∞ –Ј–∞ —А—Г–ї–µ–Љ, —П —Б–Ј–∞–і–Є, –±–∞—П–љ –≤ –Ї–Њ–ї—П—Б–Ї–µ.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤—К–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –љ–∞—З–∞–ї—Б—П —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї. –Я–µ—А–µ–ґ–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж—Л, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ, –њ—А–Є–і—Г—В –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞, –∞ —Г –љ–∞—Б –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ –Њ–±—А–µ–Ј. –†–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М. –Ч–і–µ—Б—М-—В–Њ –Є –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї—Г, –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –У—А–Є—И–∞. –Х–≥–Њ –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї —В–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –ї–µ—В–µ–ї –≤–њ–µ—А–µ–і, —В–Њ –≤–і—А—Г–≥ –Ї–∞–Ї –≤–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–є –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П, –µ—Б–ї–Є —Б–љ–∞—А—П–і—Л —А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–њ–µ—А–µ–і–Є.

–Т—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Љ—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Ј–і–∞–ї–Є. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Є –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б—Л, —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤–≤–Є–і—Г –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–µ—И–Є–ї–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–∞, –∞ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –≤ –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ.

–£—В–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є, —П –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П —Б–µ–±—П —Г—Б–љ—Г–ї –љ–∞ –±—Г—Е—В–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ї–∞–љ–∞—В–∞ –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б–∞–Љ–Є. –Я—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ—Е–ї–Њ–њ—Л–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –њ–Њ –њ–ї–µ—З—Г. –°–Љ–Њ—В—А—О, —Б—В–Њ–Є—В —А—П–і–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, —Б–Љ–µ–µ—В—Б—П:

вАФ –Ч–∞—Б–њ–∞–ї—Б—П, –µ—Д—А–µ–є—В–Њ—А, –≤—Б—В–∞–≤–∞–є! –І–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —В–≤–Њ–є –≤—Л—Е–Њ–і.

–С—Л—Б—В—А–µ–љ—М–Ї–Њ –≤—Б–Ї–Њ—З–Є–ї. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —Г–ґ–µ –њ–µ—А–≤—Л–є —З–∞—Б –љ–Њ—З–Є. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ—А—В –Є–Ј-–Ј–∞ –Ј–∞—В—П–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. –ѓ –Њ—З–µ–љ—М –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П: –љ–µ —Г—И–ї–Є –ї–Є –Ј—А–Є—В–µ–ї–Є? –Э–Њ –Ј–∞–ї –±—Л–ї –њ–Њ–ї–Њ–љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г, —В–Њ –±—Л–ї –Њ—Б–ї–µ–њ–ї–µ–љ —П—А–Ї–Є–Љ —Б–≤–µ—В–Њ–Љ —А–∞–Љ–њ—Л. –Ч–∞–ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, –Њ–љ –Ј–Є—П–ї –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —З–µ—А–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В–Њ—В–Њ–є.

–ѓ —Б–µ–ї –љ–∞ —Б—В—Г–ї, –Љ–љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –±–∞—П–љ, —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –≤—Л—В–∞—Й–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г. –Э–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї—В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Љ–љ–µ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А, –љ–Њ —П –Є–≥—А–∞–ї –њ–µ—Б–љ—О ¬Ђ–Т—Б—В—А–µ—З–∞ –С—Г–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞–Љ–Є¬ї, –∞ –љ–∞ –±–Є—Б вАФ ¬Ђ–Ґ–∞–љ–µ—Ж –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –ї–µ–±–µ–і–µ–є¬ї. –Т—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї, —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —П —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ. –Ш –і–∞–ґ–µ –≤ ¬Ђ–Т–µ—З–µ—А–љ–µ–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ¬ї –≤ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–Љ –Њ—В—З–µ—В–µ –Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П, –њ—А–∞–≤–і–∞ –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —О–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П.

–†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Г –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–±–Њ—А–Њ—З–љ—Л—Е. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е, –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Я–Т–Ю, —П –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П... –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤—Б–µ –њ–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г.

–≠—В–Њ—В –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –Ф–Њ–Љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —З—В–Њ –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –®–ї–Є –Љ—Л —Б –У—А–Є—И–µ–є –Ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –≤—Е–Њ–і—Г. –Ю–љ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –љ–µ—Б –Љ–Њ–є –±–∞—П–љ, —П –Ј–∞ –љ–Є–Љ. –Т–і—А—Г–≥ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —А—Г–Ї–∞–≤: ¬Ђ–Т—Л –Ї—Г–і–∞, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –µ—Д—А–µ–є—В–Њ—А?¬ї –Ъ—Г—А–љ–Њ—Б—Л–є —Б–Њ–ї–і–∞—В —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –і–µ—А–ґ–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —А—Г–Ї–∞–≤... –Є —Г–ї—Л–±–∞–ї—Б—П. –ѓ —Г–ґ —Е–Њ—В–µ–ї –Ј–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –У—А–Є—И—Г, –љ–Њ —В—Г—В —Б –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Ј–љ–∞–ї –≤ —Б–Њ–ї–і–∞—В–µ —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—П–і—О –Є–Ј –С–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ–є вАФ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞.

* * *

–Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л—Е –∞–≤–≥—Г—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –і–љ–µ–є 1943 –≥–Њ–і–∞ –Љ–љ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–∞ –≤—А—Г—З–Є–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥—Г—О –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–∞–≥—А–∞–і—Г вАФ –Љ–µ–і–∞–ї—М ¬Ђ–Ч–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞¬ї. –Т—А—Г—З–∞–ї –љ–∞–≥—А–∞–і—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–ї–Ї–∞ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ъ–Њ–љ–Њ–љ–Њ–≤. –Т—Б–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Т –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–є—Ж—Л. –Р–ї–µ–ї–Є —В—А–∞–љ—Б–њ–∞—А–∞–љ—В—Л. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Т–Њ–Є–љ –Я–Т–Ю, –±–Њ—А–Є—Б—М –Ј–∞ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї—Г –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П!¬ї –Э–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–є –Ї—Г–Љ–∞—З–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—А—Г—З–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–∞–ї–µ–є –≤—Б–µ —Е–Њ—А–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –У–Є–Љ–љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –ѓ –∞–Ї–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –±–∞—П–љ–µ.

–Э–µ —А–∞–Ј –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—В—М –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, –љ–Њ –≤—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–і–∞–ї–Є ¬Ђ–Ч–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞¬ї –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–£–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–µ–і–∞–ї–Є –±—Л–ї–Њ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ —Б–µ—А—Г—О –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї—Г —Б–Њ —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є:–Ч–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і!

–І–µ–Љ –±–Њ–є —Б—Г—А–Њ–≤–µ–є, —В–µ–Љ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ–µ–є —Б–ї–∞–≤–∞,

–Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –±—М–µ—И—М—Б—П —В—Л –Ј–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і,

–Ь–µ–і–∞–ї—М –Є–Ј –љ–µ—А–ґ–∞–≤–µ—О—Й–µ–≥–Њ —Б–њ–ї–∞–≤–∞

–Ґ–µ–±–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤—А—Г—З–µ–љ–∞, —Б–Њ–ї–і–∞—В!

–Я—А–Њ–є–і—Г—В –≥–Њ–і–∞. –Я—А–Њ–є–і–µ—В —З—А–µ–і–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є,

–Ш –њ—Г—Б—В—М –Љ—Л —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л, –љ–Њ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –≤ —А–Њ–і

–Я–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В—М –Љ–µ–і–∞–ї–Є –±—Г–і—Г—В —Н—В–Є,

–Ш –љ–∞—И–∞ —Б–ї–∞–≤–∞ –љ–∞—Б –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–µ—В.

–Э–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є вАФ –≤—А–∞–≥ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –Њ–љ —А—П–і–Њ–Љ, вАФ

–†–∞–Ј–Є –µ–≥–Њ –Є –њ—Г–ї–µ–є –Є —И—В—Л–Ї–Њ–Љ

–Ш –њ—А–∞—Е –µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ–є –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ,

–І—В–Њ–± –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М –љ–∞–≥—А–∞–і—Г —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ!

–†–∞–Ј–Є —И—В—Л–Ї–Њ–Љ, –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ –±–µ–є —Б —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–∞,

–У–Њ–љ–Є –µ–≥–Њ –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞—Б—В–∞–≤, вАФ

–Ш –њ—Г—Б—В—М —В–≤–Њ—П –і—Г—И–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В —Б—В—А–∞—Е–∞,

–Ъ–∞–Ї —А–ґ–∞–≤—З–Є–љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В —Н—В–Њ—В —Б–њ–ї–∞–≤!

–≠—В–Є —Б—В–Є—Е–Є —Б—В–∞–ї–Є –і–ї—П –љ–∞—Б —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є. –С–ї–Њ–Ї–∞–і–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—А–≤–∞–љ–∞, –љ–Њ –≤—А–∞–≥ –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б—В–Њ—П–ї —Г –≤–Њ—А–Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Р—А—В–Њ–±—Б—В—А–µ–ї—Л –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ–Є. –§–∞—И–Є—Б—В—Л, –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–≤ –≤–Ј—П—В—М –≥–Њ—А–Њ–і –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Њ–Љ, –Ј–∞–Љ–Њ—А–Є—В—М –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ, —А–µ—И–Є–ї–Є —Б—А–Њ–≤–љ—П—В—М –љ–µ–≤—Б–Ї—Г—О —В–≤–µ—А–і—Л–љ—О —Б –Ј–µ–Љ–ї–µ–є. –Ю–љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є –Є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є. –С–Є–ї–Є —Б —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ —Г—В—А–∞ –і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —П —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї —Д–Є–ї—М–Љ –≤ –Ї–Є–љ–Њ—В–µ–∞—В—А–µ ¬Ђ–Ґ–Є—В–∞–љ¬ї. –°–µ–∞–љ—Б —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј –њ—А–µ—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –Є–Ј-–Ј–∞ –∞—А—В–Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞.* * *

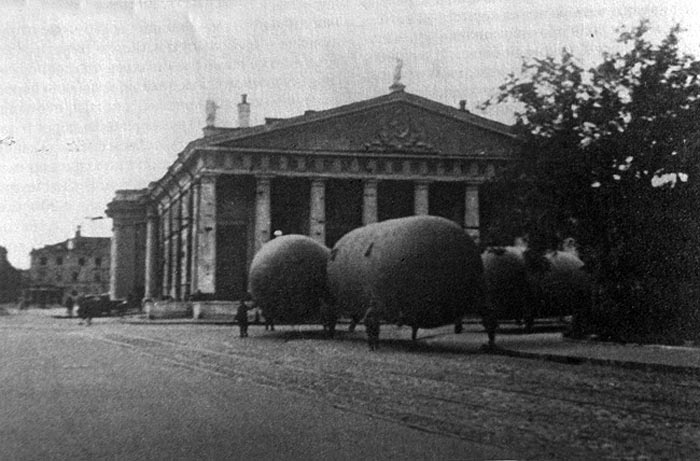

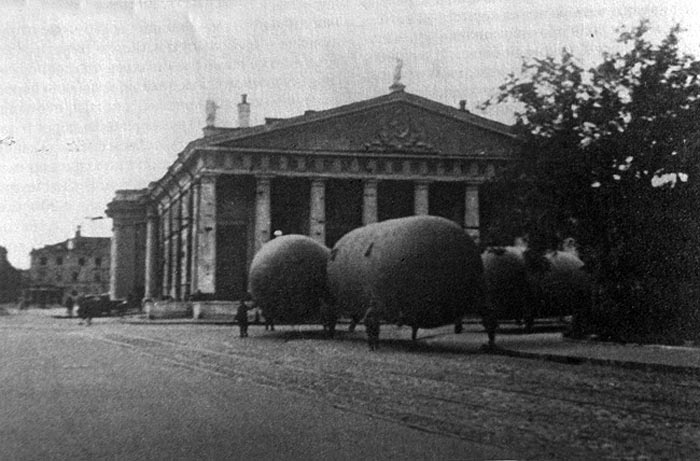

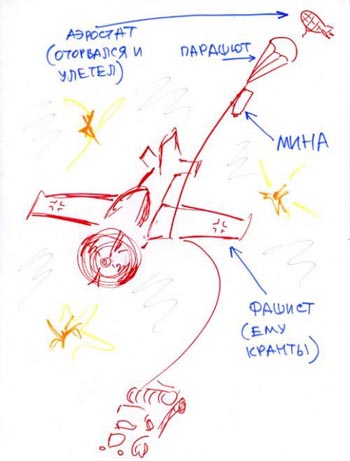

–Ы–µ—В–Њ–Љ 1943-–≥–Њ —П –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –њ—П—В—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б –Є –љ–∞ –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї–∞—Е —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є —Г—И–µ–ї –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –і–µ–ї–∞. –°–ї—Г–ґ–±–∞ —Г –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–±–∞—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–Є, —Г –љ–∞—Б –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–µ–≤–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞. –Ь—Л –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤. –Р—Н—А–Њ—Б—В–∞—В—Л, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б–µ—А–µ–±—А–Є—Б—В—Л—Е —А—Л–±, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –≤—Л—Б–Њ—В—Г –Є —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —В—А–Њ—Б–∞—Е. –І—В–Њ–±—Л –±–Њ–Љ–±–Є—В—М –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –ї–µ—В—З–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–љ–Є–ґ–∞—В—М—Б—П. –Ш –≤–Њ—В —В—Г—В-—В–Њ –Є—Е –њ–Њ–і–ґ–Є–і–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є ¬Ђ—А—Л–±–Є–љ—Л¬ї. –Т—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –љ–∞—В—Л–Ї–∞–ї—Б—П –ї–Є–±–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В, –ї–Є–±–Њ –љ–∞ —В—А–Њ—Б, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –µ–≥–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –љ–∞—В—Л–Ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В—А–Њ—Б, —В–Њ –≤–љ–Є–Ј—Г, –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –љ–∞–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ–і–∞–ї—М, –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—О—Й–∞—П —Б—В–Њ–њ–Њ—А —В—А–Њ—Б–∞, –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В –≤–Ј–Љ—Л–≤–∞–ї, –∞ —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—А–Њ—Б —А–∞—Б–њ–∞—А—Л–≤–∞–ї —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В. –Э–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–Љ —Б—З–µ—В—Г –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є–ї—Б—П –љ–µ –Њ–і–Є–љ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є —Б—В–µ—А–≤—П—В–љ–Є–Ї. –Э–µ–Љ—Ж—Л –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В–Њ–≤ –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –±–Њ–Љ–±–Є—В—М –љ–µ –њ—А–Є—Ж–µ–ї—М–љ–Њ, –∞ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤—Л—Б–Њ—В—Л вАФ –≤—А–∞–Ј–±—А–Њ—Б.

–°–ї—Г–ґ–±–∞ –∞—Н—А–Њ—Б—В–∞—В—З–Є–Ї–∞ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–∞. –Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –љ–µ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –±–∞–ї–ї–Њ–љ, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–є –≥–∞–Ј–Њ–Љ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–≤–µ–љ–∞ –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г –Ј–∞–Љ–µ—И–Ї–∞–ї—Б—П, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї—Г —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –±–∞–ї–ї–Њ–љ, –Є –≤–Љ–Є–≥ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Я—А—Л–≥–∞—В—М –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ –Є –ї–µ—В–µ–ї, –і–µ—А–ґ–∞—Б—М –Ј–∞ —Б—В—А–Њ–њ—Л. –Х–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ—Б—В–∞—В—М –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В [250] –Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є—В—М –≤ –Њ–±–Њ–ї–Њ—З–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л –≥–∞–Ј –≤—Л—И–µ–ї –Є –±–∞–ї–ї–Њ–љ —Б–љ–Є–Ј–Є–ї—Б—П. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —В–∞–Ї –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ. –Э–Њ –±–∞–ї–ї–Њ–љ —Б—В–∞–ї –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞–і –Э–µ–≤–Њ–є, –≥–і–µ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –±—Л–ї–Є –љ–µ–Љ—Ж—Л, –∞ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ вАФ –љ–∞—И–Є. –Э–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤–µ—В–µ—А –њ–Њ–≥–љ–∞–ї –µ–≥–Њ –≤ –љ–∞—И—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Э–µ–Љ—Ж—Л –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М. –° –±–Њ–ї—М—О –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є –±–Њ–є—Ж—Л, –Ї–∞–Ї –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —Б–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –Є —Г–њ–∞–ї –≤ –≤–Њ–і—Г, –љ–µ –і–Њ–ї–µ—В–µ–≤ –і–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞. –Ю–љ –±—Л–ї —Г–±–Є—В.

* * *

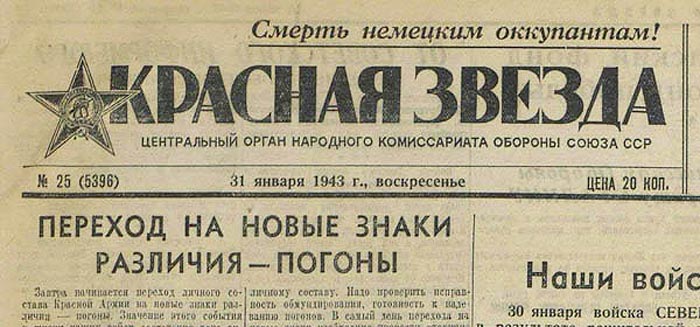

–Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1944 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Т ¬Ђ–Я—А–∞–≤–і–µ¬ї –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤–Њ –Є —О–ґ–љ–µ–µ –Ю—А–∞–љ–Є–µ–љ–±–∞—Г–Љ–∞, –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–µ –°–µ–ї–Њ –Є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є –†–Њ–њ—И–∞. –Ю—В–ї–Є—З–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ –Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ –њ—А–Є—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Є –†–Њ–њ—И–Є–љ—Б–Ї–Є—Е.

–£ –≤—Б–µ—Е –±—Л–ї–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –Є –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–µ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ. –Т –і–µ–љ—М –Љ–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, 27 —П–љ–≤–∞—А—П, –Љ–µ–љ—П –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ї –Љ–∞–Љ–µ. –Х—Е–∞–ї —П –љ–∞ ¬Ђ–і–µ—Б—П—В–Њ–Љ¬ї —В—А–∞–Љ–≤–∞–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –Ю—Е—В–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—Б—В—Г, –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –њ–∞–ї—М–±–∞. –Ґ—А–∞–Љ–≤–∞–є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В—Г. –Я–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А—Л –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ–љ—П—В—М, –≤ —З–µ–Љ –і–µ–ї–Њ. –Э–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е –Ї—А–Є–Ї–љ—Г–ї –љ–∞–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Њ —Б–∞–ї—О—В –≤ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ—П—В–Є—П –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞. –Ґ–∞–Ї —Г–ґ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–µ–≤ вАФ —Б–љ—П—В–Є–µ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л вАФ —Б–Њ–≤–њ–∞–ї —Б –Љ–Њ–Є–Љ –і–љ–µ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ш —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≥–Њ–і 27 —П–љ–≤–∞—А—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –≥—А–µ–Љ–Є—В —Б–∞–ї—О—В. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —Г –Љ–µ–љ—П –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є.

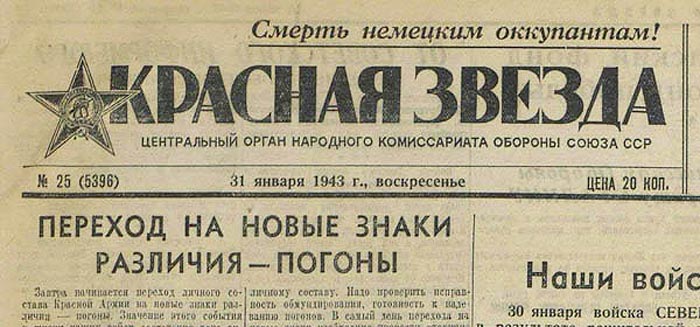

30 —П–љ–≤–∞—А—П –≤ ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–≤–і–µ¬ї –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞ –Ы–µ–љ–≥–Њ—А—Б–Њ–≤–µ—В–∞ ¬Ђ–Ю–± –Њ—В–Љ–µ–љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞¬ї. –°–±—Л–ї–∞—Б—М –Њ–±—Й–∞—П –Љ–µ—З—В–∞: –≥–Њ—А–Њ–і –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥—А—Г–і—М—О.

...–Э–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М. –Т —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–≥–Є–± –Љ–Њ–є –Њ—В–µ—Ж. –Ь–∞—В—М, —Г–±–Є—В–∞—П –≥–Њ—А–µ–Љ, –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ —И—В–∞–± –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—Б–Є—В—М –њ–Њ–±–µ—А–µ—З—М –Љ–µ–љ—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї, –Ї—А–Њ–Љ–µ —Б—Л–љ–∞, —Г –љ–µ–µ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ь–µ–љ—П –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –µ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –≤ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ. –Т–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –Њ —З–µ–Љ-—П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї, —В–∞–Ї —Н—В–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –Љ–љ–µ –њ–Њ–±—Л—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —Б –Љ–∞—В–µ—А—М—О –і–Њ–Љ–∞. –Я—А–Њ—Б—М–±—Г –Љ–Њ—О —Г–≤–∞–ґ–Є–ї–Є. –Т—Л–і–∞–ї–Є –Љ–љ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л.

–° –≥—А—Г—Б—В—М—О –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї –њ–Њ–ї–Ї. –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞—В—М—Б—П —Б –∞—А–Љ–Є–µ–є —П —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Э–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —Б—В–∞—В—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ вАФ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г —Г—З–Є—В—М—Б—П.

–Ґ–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї —П –љ–µ –≤ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ, –∞ –≤ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є —Б—В–∞–ї –њ–Њ—В–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ.* * *  –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–њ–∞–і–∞–µ—В —Б–ї—Г—З–∞–є, –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Ы—О–±—Г—О—Б—М –µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞–Љ–Є, –љ–∞–≤–µ–і—Л–≤–∞—О—Б—М –≤ —В–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є –Љ–Њ–Є –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –Є —О–љ–Њ—Б—В—М. –І—В–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М, –њ–Њ–і—З–∞—Б –≥—А—Г—Й—Г. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Л –Є —Б–Ї–≤–µ—А—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –љ–∞ , –≤–Є–ґ—Г —Г–ї—Л–±–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ї–Є—Ж–∞ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–µ–≤, —П –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–µ –Ј—А—П –Љ—Л –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є, –љ–µ –Ј—А—П –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Ї—А–Њ–≤—М, –љ–µ –Ј—А—П –≥–Є–±–ї–Є –Љ–Њ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Љ—Л –Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–њ–∞–і–∞–µ—В —Б–ї—Г—З–∞–є, –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—О –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Ы—О–±—Г—О—Б—М –µ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞–Љ–Є, –љ–∞–≤–µ–і—Л–≤–∞—О—Б—М –≤ —В–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є –Љ–Њ–Є –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –Є —О–љ–Њ—Б—В—М. –І—В–Њ —Б–Ї—А—Л–≤–∞—В—М, –њ–Њ–і—З–∞—Б –≥—А—Г—Й—Г. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Б–Љ–Њ—В—А—О –љ–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Л –Є —Б–Ї–≤–µ—А—Л –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞, –љ–∞ , –≤–Є–ґ—Г —Г–ї—Л–±–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –ї–Є—Ж–∞ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–µ–≤, —П –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–µ –Ј—А—П –Љ—Л –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є, –љ–µ –Ј—А—П –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞–ї–Є –Ї—А–Њ–≤—М, –љ–µ –Ј—А—П –≥–Є–±–ї–Є –Љ–Њ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Љ—Л –Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б.

03.06.201108:4203.06.2011 08:42:10

0

02.06.201108:4102.06.2011 08:41:05

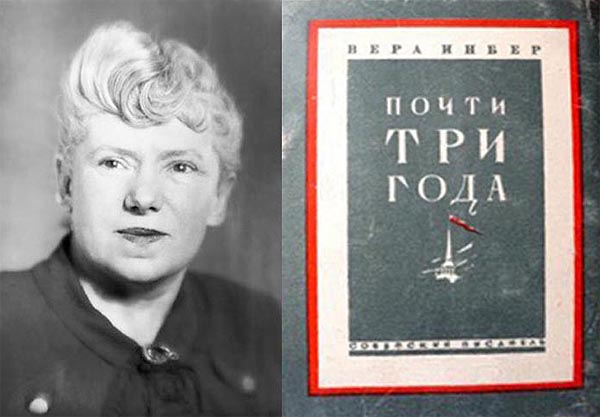

–Т —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Э–µ –Љ–Њ–≥—Г —Г–є—В–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–є –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є. –ѓ –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ—Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П вАУ —В–∞–Ї–∞—П —Г–ґ —Н—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞, - –Ї–∞–Ї –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–є—В–Є —Б—Г—Е–Є–Љ, —В–∞–Ї –≤ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї–∞—Е –љ–µ–ї—М–Ј—П –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ–њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –Ї –Љ–∞—Е–Є–љ–∞—Ж–Є—П–Љ. –ѓ вАУ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤ —Б—В—А–Њ—О –Є –≤ –±–Њ—О –Њ—В —А—П–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –і–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞, –≤–Є–і–µ–ї, –Ј–љ–∞—О, –Њ—Й—Г—В–Є–ї –љ–∞ —Б–µ–±–µ –і–Њ–±—А—Л–µ –і–µ–ї–∞ –Є –Ј–∞–±–Њ—В—Л –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ—О –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ—А–∞–≤–і—Г –Њ–± —Н—В–Њ–є —В—А—Г–і–љ–Њ–є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –∞—А–Љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –Э–µ–њ—А–Є–ї–Є—З–љ–Њ, –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—И–µ –Њ–±–Є–і–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞—Е —В—Л–ї–∞. –Э–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ, –љ–µ–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–Є—Е!¬ї.

–Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1941 –≥. –Є–Ј —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Т–Ь–•–£ –±—Л–ї —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Є–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О 348 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї... –С–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В–Њ–≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е –У.–У. –Я–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Б–Ї–Є–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ¬ї –Є ¬Ђ–Э–∞ —В—А–µ—Е —Д–ї–Њ—В–∞—Е¬ї, –Ы.–Ф. –Ъ–∞–є–і–∞–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ю—В –Ю—А–∞–љ–Є–µ–љ–±–∞—Г–Љ–∞ –і–Њ –С–∞–є–Ї–Њ–љ—Г—А–∞¬ї, –≤ —Б—В–∞—В—М—П—Е –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е –Ш.–Ґ. –Ш–Њ—Е–Є–љ–∞ –Є –°.–Я. –Ъ—А—Г–ґ–Є–ї–Є–љ–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С—А–∞—Г–љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є:

¬Ђ–®–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–і –њ—Г–ї–Є,

–®–ї–Є —Б –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ.

–Ш–љ—В–µ–љ–і–∞–љ—В—Л –≤ –≤–Њ–і–µ —В–Њ–љ—Г–ї–Є

–Ш –≥–Њ—А–µ–ї–Є –љ–µ —А–∞–Ј –≤ –Њ–≥–љ–µ.

–Ш –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –Ї–∞—И–µ,

–І—В–Њ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М вАУ –љ–Є –і–∞—В—М, –љ–Є –≤–Ј—П—В—М.

–Я–Њ–Ј—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞—И–Є–≤–Њ–Ї –љ–∞—И–Є—Е

–°—В–∞–ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В–ї–Є–≤–∞—В—М¬ї.

–Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є –Ј–∞–њ–ї–∞—З–µ–љ–Њ –Ј–∞ –њ–Њ–±–µ–і—Г –≤ –±–Њ—П—Е –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ. 51 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –њ–∞–ї —Б–Љ–µ—А—В—М—О —Е—А–∞–±—А—Л—Е, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–љ—В—Г–Ј–Є–Є...

–°—Г–і—М–±–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞, –Р—А–Є–љ–µ–љ–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤–Є—З–∞, –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –њ—А–Њ–і—Б–ї—Г–ґ–±—Л –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞, —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Р.–Р.–Р—А–Є–љ–µ–љ–Ї–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ (–У–∞–Ј–∞, 2).

–Х–≥–Њ —Б—Л–љ, –Ѓ—А–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Р—А–Є–љ–µ–љ–Ї–Њ, —А. 16.08.1947 –≤ –≥. –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–µ –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ (1983). –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ (1966), —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Т–Т–Ь–£–†–≠ –Є–Љ. –Р. –°. –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞ (1971).

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–љ–Њ-–≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї ¬Ђ–Ъ-389¬ї (1971вАФ1972), ¬Ђ–Ъ-252¬ї (1972вАФ1977) –Ґ–Ю–§. –Ь–ї–∞–і—И–Є–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї (1977вАФ1982), —Б—В–∞—А—И–Є–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї (1982вАФ1986), (1988вАФ 1992), –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–Є (1986вАФ1988 ) –Э–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Ь–§.

–£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Т–Ь–£–†–≠ –Є–Љ. –Р. –°. –Я–Њ–њ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ–∞ –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј–µ ¬Ђ–§–µ–і–Њ—А –Т–Є–і—П–µ–≤¬ї –њ–Њ –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г –Т–Є–і—П–µ–≤–ЊвАФ–°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µвАФ–°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М —Б –Ј–∞—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –Ј–Њ–љ—Г –∞—А–∞–±–Њ-–Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ (1968 ). –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞.

–Р–≤—В–Њ—А –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤, –±–Њ–ї–µ–µ 10 —Б—В–∞—В–µ–є, 4 –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–є. –Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –њ–Њ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞–Љ —Б–≤—П–Ј–Є –і–ї—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Т–Ь–§.

–° 1992 –≥. –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–µ.

–У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ъ–Ю–Ґ–Р–Э–Ю–Т –§–µ–і–Њ—А –Х–≤–≥–µ–љ—М–µ–≤–Є—З

–†–Њ–і. 4.04.1914 –≤ —Б. –Э–µ–Њ–љ-–•–∞—А–Њ–±–∞, –љ—Л–љ–µ –Я–∞–ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, –У—А—Г–Ј–Є—П. –У—А–µ–Ї. –І–ї–µ–љ –Т–Ъ–Я(–±) —Б 1940. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї 7 –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤. –†–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ.

–Т –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є —Б 1930. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –С–∞–Ї–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г (1933), —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е. –Т –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ —Б –Є—О–љ—П 1941. –Т 1943-1944 –≥–≥. –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –і–µ—Б–∞–љ—В–Њ–Љ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —Б. –Ь—Л—Б—Е–∞–Ї–Њ, –≥–≥. –Ь–∞—А–Є—Г–њ–Њ–ї—М (–Ц–і–∞–љ–Њ–≤), –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥, –Ю—Б–Є–њ–µ–љ–Ї–Њ (–С–µ—А–і—П–љ—Б–Ї), –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –±–Њ—П—Е –Ј–∞ –Ю–і–µ—Б—Б—Г, –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ¬≠–њ–Њ–ї—М, –≤ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е –њ–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ъ—А—Л–Љ–∞, –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є, –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є. 27 –∞–≤–≥. 1944 –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ —Б–Є–ї –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—Е–Њ–і–Є–ї –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –Ъ., –Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї–∞ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ –І–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ вАФ –°—Г–ї–Є–љ–Њ–є, 29 –∞–≤–≥. –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –і–µ—Б–∞–љ—В —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –І–§ –Ј–∞–љ—П–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О –±–∞–Ј—Г —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ вАФ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—Ж—Г. –Ч–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ 20.04.45. –Э–∞ –њ–∞—А–∞–і–µ вАФ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 384-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т–Њ–µ–љ–љ—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Є–Љ. –Ь.–Т.–§—А—Г–љ–Ј–µ (1948 ). –°–ї—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е. –° 1964 –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–µ. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї. –Ц–Є–ї –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ.

–Э–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ 2 –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, 3 –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є, –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ 3 —Б—В., –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1-–є —Б—В., –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л, –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є.

3-4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1943 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В—А—П–і –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 273 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –¶–µ–Ј–∞—А—П –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –і–µ—Б–∞–љ—В-–±—А–Њ—Б–Њ–Ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞ (–Ь—Л—Б—Е–∞–Ї–Њ), –≥–і–µ –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ї–∞–Ї вАЬ–Ь–∞–ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—ПвАЭ. –С—Л–≤—И–Є–Љ –≥–ї–∞–≤–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–Љ –С—А–µ–ґ–љ–µ–≤—Л–Љ, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В–µ—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—В–і–µ–ї–∞ 18-–є –∞—А–Љ–Є–Є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –≥–і–µ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –Ї–Њ—В–∞–љ–Њ–≤—Ж–µ–≤, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г —И—В–∞–±–∞ –Љ–∞–є–Њ—А—Г –§–µ–і–Њ—А—Г –Ъ–Њ—В–∞–љ–Њ–≤—Г. –¶–µ–Ј–∞—А—М –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1943 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ, –Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –≤ —А—Г–Ї–Є –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ъ–Њ—В–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ч–∞ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –Њ–љ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Ј–∞ —Н—В—Г –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Э–µ —Б—В–∞–ї–Њ –ї–Є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –љ–µ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є –У–µ—А–Њ—П –µ–≥–Њ ¬Ђ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї? –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Њ—В—А—П–і–∞ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ–ї–∞–љ вАУ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –Љ—Г—З–Є–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–∞—И –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –¶–µ–Ј–∞—А—М –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –µ–≤—А–µ–є, –∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –§–µ–і–Њ—А –Ъ–Њ—В–∞–љ–Њ–≤ вАУ –≥—А–µ–Ї, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Њ—В—А—П–і–∞ –µ—Б—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞) –Є –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О –Ї—А–Њ–≤—М –Ј–∞ –Њ–і–љ—Г, –≥–Њ—А—П—З–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Г—О –Є–Љ–Є, –†–Њ–і–Є–љ—Г. ¬Ђ–Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л¬ї –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–Є—Б—В–Њ–≤. вА¶

–Т—Л—Б–∞–і–Ї–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ. –Я–Њ—В–µ—А–Є вАУ –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–µ–Љ—М вАУ —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е. –Т—Б–µ–Љ—Г —Н—В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—О—Б—М, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–Є–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ї—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–Ї–Њ—В–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –Ь–Њ–ї–љ–Є–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–є ¬Ђ–±–ї–Є—Ж–Ї—А–Є–≥¬ї –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –і–µ–Ј–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –≤ —Б—В–∞–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞—П –љ–µ—А–∞–Ј–±–µ—А–Є—Е–∞. –С–Њ–є—Ж—Л –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–Ї–Њ–њ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ–µ –њ–Њ–Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї–µ –Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є, –Є —В–∞–Ї –±–µ—И–µ–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, —З—В–Њ —Г –љ–µ–њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, –±—Г–і—В–Њ –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї–∞—Б—М —Ж–µ–ї–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е. –Х—Б–ї–Є –±—Л –≤—Б–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –≤–Њ–є–љ–µ —Б —Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Є —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –љ–∞ –Ь–∞–ї—Г—О –Ч–µ–Љ–ї—О –≤ –љ–Њ—З—М —Б 3 –љ–∞ 4 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1943 –≥–Њ–і–∞. –Т –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —И—В–∞–±–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –≤—Б–µ—Е, –і–Њ ¬Ђ–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ¬ї, —Г—А–Њ–≤–љ–µ–є, —З–µ—В–Ї–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤—Б–µ—Е —А–Њ–і–Њ–≤ –≤–Њ–є—Б–Ї. –Х—Б–ї–Є –±—Л –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї, —В–Њ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –ї—О–і—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –љ–∞—И–µ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л –≤ —Н—В–Њ–є –ґ–µ—Б—В–Њ—З–∞–є—И–µ–є –Є –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞—И–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є –Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –Ї—А–∞—В–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ–Є. вА¶–Э–∞ –†—Г—Б–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–Є–ї–∞. ¬ЂвА¶–Ь–µ—А—В–≤—Л–µ —Б—А–∞–Љ—Г –љ–µ –Є–Љ—Г—В¬ї вА¶–Х—Б–ї–Є –±—Л —В–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Г —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ 131-–є –Ь–∞–є–Ї–Њ–њ—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л, —Г–Љ–Є—А–∞–≤—И–Є—Е –≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ—О—О –љ–Њ—З—М 1995 –≥–Њ–і–∞ –≤ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ. ¬ЂвА¶–Ь–µ—А—В–≤—Л–µ —Б—А–∞–Љ—Г –љ–µ –Є–Љ—Г—В¬ї. –¶–µ–Ј–∞—А—М –Ъ—Г–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –§–µ–і–Њ—А –Ъ–Њ—В–∞–љ–Њ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ–±—Л –Є—Е —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ —З–Є—Б—В–∞ вАУ –≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞, —З—В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –µ–ї—М—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞—Е, –µ–≥–Њ ¬Ђ–ї—Г—З—И–µ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л¬ї...

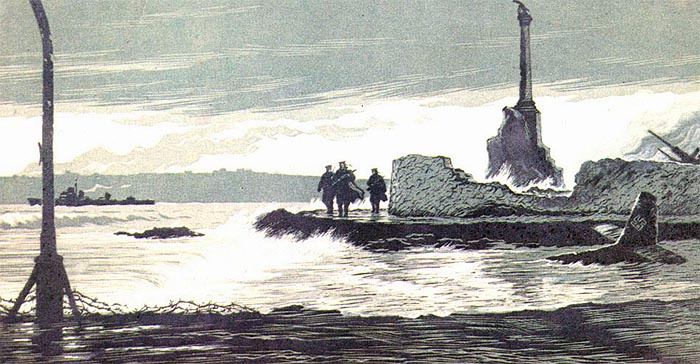

–Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤–Њ–є –њ–Њ–Ї—А—Л–ї —Б–µ–±—П –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –њ—А–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞, –±–Њ–Є –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Ј–∞—В—П–ґ–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –° —В—А–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≥–Њ—А–Њ–і –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–і–љ—Л–µ —А—Г–±–µ–ґ–Є, –∞ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ—Л —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ —Д–∞—И–Є—Б—В—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –≤ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ –Љ–Є–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ, –њ—А–Є–Ї—А—Л–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –њ–ї–Њ—В–љ—Л–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ј–∞—Б–ї–Њ–љ. –Ъ–∞–Ї –Њ–±–ї–µ–≥—З–Є—В—М –≤–Ј—П—В–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞?

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є 28-–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Р.–Р.–У—А–µ—З–Ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ъ–Њ—В–∞–љ–Њ–≤—Г –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–µ—Б–∞–љ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ —Ж–µ–љ—В—А –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≤ —А–∞–є–Њ–љ —Н–ї–µ–≤–∞—В–Њ—А–∞. –°–Њ–Ј–і–∞—В—М —В–∞–Љ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ, –њ–Њ—Б–µ—П—В—М –њ–∞–љ–Є–Ї—Г —Б—А–µ–і–Є –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞–љ—В–Њ–≤, –љ–µ –і–∞—В—М –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М –њ–Њ—А—В –Є –Њ—В–≤–ї–µ—З—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —З–∞—Б—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї.

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Њ—В—А—П–і –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Л—Е –Є —Б—В–Њ–є–Ї–Є—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –Ю–ї—М—И–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ.

–Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 26 –Љ–∞—А—В–∞ 1944 –≥–Њ–і–∞ 55 –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, 12 —Б–Њ–ї–і–∞—В —Б–≤—П–Ј–Є—Б—В–Њ–≤ –Є —Б–∞–њ–µ—А–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Л–±–∞–Ї –Р–љ–і—А–µ–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—К—П–≤–Є–≤—И–Є–є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–є—В–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –њ—А–Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–љ–Њ–Љ –≤–µ—В—А–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є –љ–∞ —А—Л–±–∞—Ж–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –њ–Њ –Ѓ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –С—Г–≥—Г, –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞. –Р –≤ –і–µ—Б—П—В—М –љ–µ–Љ—Ж—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –∞—В–∞–Ї—Г. –Ф–ї—П –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞ –≤—А–∞–≥ –±—А–Њ—Б–Є–ї —В—А–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –њ–µ—Е–Њ—В—Л.

–Ч–∞ –і–≤–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –і–µ—Б–∞–љ—В –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї 18 –∞—В–∞–Ї. 56 –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ –±–Њ—О, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ъ.–Ю–ї—М—И–∞–љ—Б–Ї–Є–є. –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е, –Є—Б—В–µ–Ї–∞–≤—И–Є–µ –Ї—А–Њ–≤—М—О, –Ї–Њ–љ—В—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ –і–Њ –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ —З–∞—Б—В–µ–є 28-–є –∞—А–Љ–Є–Є.

–С–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Ъ–Њ—В–∞–љ–Њ–≤–∞, –≤–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ. –Т—Б–µ 68 —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞, –Є–Ј –љ–Є—Е 56 –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –±—Л–ї–Є —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ—Л –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –Ч–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–∞ 384-–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л —Б—В–∞–ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ.

–•–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є –≥–µ—А–Њ–µ–≤ 4 –∞–њ—А–µ–ї—П –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–Љ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–µ. –Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М 30 –ї–µ—В.

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б.

02.06.201108:4102.06.2011 08:41:05

0

02.06.201108:3002.06.2011 08:30:29

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –Љ–µ–љ—П –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—В–∞ —А–∞–Ї–µ—В—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Ф-5. –≠—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є.

–Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Ф-5, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±—О—А–Њ –Т.–Я.–Ь–∞–Ї–µ–µ–≤–∞, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–ї—П –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 667–Р. –Я—А–Њ–µ–Ї—В —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –≤ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±—О—А–Њ –¶–Ъ–С-18, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Б–Ї–µ.

–†–∞–Ї–µ—В–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Ф-5 –±—Л–ї–∞ –ґ–Є–і–Ї–Њ—В–Њ–њ–ї–Є–≤–љ–Њ–є, –Њ–і–љ–Њ—Б—В—Г–њ–µ–љ—З–∞—В–Њ–є. –Т –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є —А–∞–Ї–µ—В—Л –±—Л–ї —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ —А—П–і –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–≤—И–Є—Е –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–µ—В–∞ 2400 –Ї–Љ –њ—А–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≥–∞–±–∞—А–Є—В–∞—Е —А–∞–Ї–µ—В—Л –Є –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —И–∞—Е—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —А–∞–Ї–µ—В.

¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞¬ї –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є –±—Л–ї–∞ —В–Њ–≥–і–∞ –≤ —А–∞–Ј–≥–∞—А–µ, –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞–љ—Л –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Н—В–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ вАФ –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Є—В–µ—В–∞ —Б ¬Ђ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї –≤ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –±–Њ—А—М–±—Л –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ (—Г –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж—Л —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ф–ґ–Њ—А–і–ґ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ¬ї). –С—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В: –≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–є —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ —Б—В—А–Њ–є –Ї 7 –љ–Њ—П–±—А—П 1967 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Њ–є –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ–µ –Ю–Ї—В—П–±—А—П. –Т —Б—Д–µ—А–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є, –∞ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ вАФ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–∞—В–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е, —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞, –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞.

–Ф–ї—П –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—В–∞ —А–∞–Ї–µ—В—Л –≤ –¶–Ъ–С-16 –±—Л–ї —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —Б—В–µ–љ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–µ.

–Я—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–≤ –Ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –±—О—А–Њ —А–∞–Ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ь–Є–∞—Б—Б –І–µ–ї—П–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–° –ґ–Є–≤—Л–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ —П –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї –њ—Г—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї –Љ–љ–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ: —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–Љ –і–Њ –І–µ–ї—П–±–Є–љ—Б–Ї–∞, –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–Њ–Љ –Њ—В –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В–∞ –і–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї–∞, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ –і–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ь–Є–∞—Б—Б –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–Њ–Љ –Њ—В —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і –і–Њ –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П ¬Ђ–Љ–∞—И–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї¬ї. –Ь–∞—И–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –і–Њ–ї–Є–љ–µ —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є, –Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–є —Б–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–Љ –ї–µ—Б–Њ–Љ –≥–Њ—А–љ–Њ–є –≥—А—П–і—Л, –љ–µ–≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ , –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –ї–µ—Б–∞–Љ–Є. –У–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –±—Л–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ. –Ь–∞—И–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –≤ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –і–Њ–ї–Є–љ–µ —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є, –Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–є —Б–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–Љ –ї–µ—Б–Њ–Љ –≥–Њ—А–љ–Њ–є –≥—А—П–і—Л, –љ–µ–≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–≥–Њ , –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –ї–µ—Б–∞–Љ–Є. –У–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –±—Л–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ.

–†–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ, —П –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М —П–≤–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –±—О—А–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –Њ—В –Љ–∞—И–≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б—А–µ–і–Є –ї–µ—Б–∞, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –±–µ—В–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–±–Њ—А–Њ–Љ. –Э–∞ —Н—В–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Є –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї—М—И–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–∞—П –±–∞–Ј–∞. –Ъ –Љ–µ—Б—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—О—А–Њ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –∞—А–µ–љ–і—Г–µ–Љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–∞—Е, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є —Е–Њ–і–Є—В—М –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ, –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–Ј –ї–µ—Б.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А —П –±—Л–ї –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Є –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є –Њ–Ї—Г–љ—Г–ї—Б—П –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В. –ѓ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є, –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Б—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є –љ–∞—И–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞–Љ–Є, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –љ–Њ–≤–Њ–є —Б—Г–њ–µ—А—В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—В–∞.

–Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –±—О—А–Њ –Ь–∞–Ї–µ–µ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –Є –њ–Њ —Б—В–∞–ґ—Г —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В. –Т –±—О—А–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е —А–µ–±—П—В, –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–Є—Е —В–µ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Л. –Ф—Г—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ: –Є –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ, –Є –≤ –∞–Ј–∞—А—В–µ, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–Є, –Є –≤ –і—А—Г–ґ–µ–ї—О–±–љ–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –Є –≤ –ґ–Є–≤–Њ—Б—В–Є –љ–µ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –Є –≤ —В–Њ–Љ, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞–Ј–Љ–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Н—В–Є —А–µ–±—П—В–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞—Е. –Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Н—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ —В–Њ—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є.

–° —В–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є –≤ –Ь–Є–∞—Б—Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –Љ–∞–Ї–µ–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ъ–С. –Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ –Ь–Є–∞—Б—Б —Б –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є –Є —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–Њ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ—В —З–µ–ї—П–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В–∞ –і–Њ –Љ–∞—И–≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–Ј–Є—В—М –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –ї–µ—В–∞ —П –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –і–ї—П —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ. –Э–∞—З–∞–ї—Б—П –љ–Њ–≤—Л–є —Н—В–∞–њ –Љ–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≥–і–µ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ: –Є –Љ–µ—Б—В–∞ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П, –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є –ї—О–і–Є, –Є —А–∞–±–Њ—В–∞. –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—В–∞ —А–∞–Ї–µ—В, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ–Љ –Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–Њ–є. –Ю–љ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –≤ —Б–µ–±—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–≤—И—Г—О –Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А—Л–≤–Є—Б—В–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Љ–Њ—А—П, –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –≤–±–ї–Є–Ј–Є –±–µ—А–µ–≥–∞. –Ю–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ї–µ—В. –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—В–∞ —А–∞–Ї–µ—В, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ–Љ –Є –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–Њ–є. –Ю–љ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –≤ —Б–µ–±—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞–≤—И—Г—О –Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—А—Л–≤–Є—Б—В–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Љ–Њ—А—П, –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –≤–±–ї–Є–Ј–Є –±–µ—А–µ–≥–∞. –Ю–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ї–µ—В.

–®—В–∞–± –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є, —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Ї—А—Г—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—А—Л–≤–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –љ–∞ —В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –Р–є–≤–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –У–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≤–Њ–є–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞–Љ–Є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –Њ—В –Ј–і–∞–љ–Є—П —И—В–∞–±–∞ –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ –Ј–∞—А–Њ—Б—И–µ–Љ—Г –Ї—Г—Б—В–∞–Љ–Є –Є –і–µ—А–µ–≤—М—П–Љ–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Ї—А—Г—В–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–Љ—Г –≥–∞–ї—М–Ї–Њ–є, –њ–ї—П–ґ—Г, –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П —Г–Ј–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–є —Г –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—Б–∞. –° –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є —Г –Ј–і–∞–љ–Є—П —И—В–∞–±–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–є –≤–Є–і –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О.

–Э–∞–Ј–µ–Љ–љ–∞—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞, –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –љ–µ–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –Ј–∞–±–Њ—А–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–Њ–ї—О—З–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П ¬Ђ–Ј–Њ–љ–Њ–є¬ї, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —З–∞—Б—В—М –њ—Г—Б—В—Г—О—Й–µ–є –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–Є. –Я–Њ –љ–µ–є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –±–µ–≥–∞–ї–Є –Ј–∞–є—Ж—Л, –ґ–Є–≤—Г—Й–Є–µ –≤ —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ —Б—В–µ–њ–Є –±–∞–ї–Ї–∞—Е, –Ј–∞—А–Њ—Б—И–Є—Е –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—А–µ–≤—М—П–Љ–Є –Є –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Т–µ—Б–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–ї—Л—Е–∞–ї–∞ –∞–ї—Л–Љ–Є –Љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, –∞ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Љ–µ–ї–∞ –ґ–µ–ї—В–Њ–≤–∞—В–Њ-–Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–є —Ж–≤–µ—В –≤—Л–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–Є. –Т ¬Ђ–Ј–Њ–љ–µ¬ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞.

–Э–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —Б—В–Њ—П–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ—Л–є –њ—Г–љ–Ї—В —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є —В–µ–ї–µ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–Ј–Љ–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б. –Я–µ—А–µ–і –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤–∞—П –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ —Б–Њ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–∞–Љ–Є –Є –љ–∞–≤–µ—Б–Њ–Љ –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б—В–Є –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є. –Ш—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї–Є —А–∞–Ї–µ—В. –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞, 1972 –≥–Њ–і –Ш—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї–Є —А–∞–Ї–µ—В. –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–∞, 1972 –≥–Њ–і

–Т –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–µ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–Є—Б–ї–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —В–∞–Љ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —З–∞—Б—В—М –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л, –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–Є—А—Б–Њ–Љ –і–ї—П —Б—В–Њ—П–љ–Ї–Є –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ—Г, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Њ–є –і–ї—П –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є —А–∞–Ї–µ—В –Є –Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В. –£ –њ–Є—А—Б–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–љ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–і–µ–љ –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г. –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–±—К–µ–Ї—В –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г —Б—В–µ–љ–і–∞ –Ї –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є.

–Я–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —Б—В–µ–љ–і –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤—Г—З–µ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ—Л: –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–љ–∞—П —И–∞—Е—В–∞, –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–∞ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Б—В–∞—А—В —А–∞–Ї–µ—В—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —В–µ–ї–µ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —Б—В–∞—А—В–∞ —А–∞–Ї–µ—В—Л.

–Я—А–Њ–є–і—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Г –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ –Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞, —П –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –¶–Ъ–С-16, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–µ–љ–і–∞ –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ї–µ—В. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —И–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ —Б—В–µ–љ–і–∞ –Ї –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—Е–Њ–і—Г –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, —Ж–µ–ї—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤ –Є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Л —Б—В–µ–љ–і–∞ –≤ —И—В–∞—В–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б—В–µ–љ–і–∞ –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ю–±—Й–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —А–∞–±–Њ—В –љ–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ—Г—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–є¬ї —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є ¬Ђ—Б–≤–Њ—О¬ї —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г (—Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞). –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —А–∞–Ї–µ—В—З–Є–Ї–Є, –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Л —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —В–µ–ї–µ–Љ–µ—В—А–Є—Б—В—Л, –Ї–Є–љ–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Л, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞. –Я–Њ —Г—В—А–∞–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —А–∞–±–Њ—В –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г –Є –і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ, –њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П–µ–Љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є. –Т —В–µ—Б–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ —Б—В–µ–љ–і–∞ –Ј–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–µ–ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є. –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. –Т –њ—А–Є—И–µ–ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±—Г–Ї—Б–Є—А, –Є —А–∞–љ–љ–Є–Љ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–Љ —Г—В—А–Њ–Љ –Љ—Л –≤—Л—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Э–∞ –Љ–Њ—А–µ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є —И—В–Є–ї—М, —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞, –Є –ї—О–і–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ, ¬Ђ–ї–Њ–≤–Є–ї–Є –Ї–∞–є—Д¬ї. –Т—Б–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞, –њ—А–Њ—И–ї–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ, –Є –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є. –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞. –Т –њ—А–Є—И–µ–ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±—Г–Ї—Б–Є—А, –Є —А–∞–љ–љ–Є–Љ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–Љ —Г—В—А–Њ–Љ –Љ—Л –≤—Л—И–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ. –Э–∞ –Љ–Њ—А–µ –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ—Л–є —И—В–Є–ї—М, —Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–∞—П –њ–Њ–≥–Њ–і–∞, –Є –ї—О–і–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ, ¬Ђ–ї–Њ–≤–Є–ї–Є –Ї–∞–є—Д¬ї. –Т—Б–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞, –њ—А–Њ—И–ї–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ, –Є –Љ—Л –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є.

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –њ–µ—А–≤—Г—О —А–∞–Ї–µ—В—Г. –Т –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–љ–Њ-–Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Ј–∞–Ї–Є–њ–µ–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –µ–µ –Ї –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–µ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і. –†–∞–Ї–µ—В—З–Є–Ї–Є —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –і–µ—В–Є—Й–µ –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –њ—Г—Б–Ї—Г, –∞ –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є.

–Я–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ —А–∞–Ї–µ—В—Л –≤ –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Г—О —И–∞—Е—В—Г —Б—В–µ–љ–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–Њ—З—М—О. –°—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –љ–Њ—З—М—О –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В. –Ф–љ–µ–Љ –≤ –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤—Г –њ—А–Є—И–µ–ї —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–Є–є –Ї—А–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї—Б—П —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ —Б—В–µ–љ–і–Њ–Љ. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ –љ—Г–ї—П —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–Є—А—Б–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–µ–љ–і–∞ –Є —Б—В–∞–ї–Є –ґ–і–∞—В—М –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П —А–∞–Ї–µ—В—Л. –Э–∞—Б –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –ї—О–і–Є вАФ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞, —А–∞–Ї–µ—В—З–Є–Ї–Є, –љ–∞–Ј–µ–Љ—Й–Є–Ї–Є –Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –µ—Й–µ –Љ–∞–ї–Њ –±—Л–ї–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Є —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ—Л –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є. –Ц–і–∞—В—М –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–≥–Њ. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ—А, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є –Љ–∞—И–Є–љ–∞–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ—Л, –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ –љ–Њ—З–Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –≤–µ–Ј —А–∞–Ї–µ—В—Г –њ–Њ –њ—Г—Б—В—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–љ–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –Њ–ґ–Є–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ.

–Я–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –љ–Њ—З–Є. –Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М, —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л: –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ—Л—Е —В—А–∞–≤–µ—А—Б, —Б—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї—Г –Є—Е —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—А–∞–љ–∞–Љ–Є, –Њ—В—А—Л–≤ —А–∞–Ї–µ—В—Л –Њ—В –ї–Њ–ґ–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ—А–∞, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –µ–µ –Є–Ј –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ, –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–Є–є —Б—А–µ–Ј —И–∞—Е—В—Л, –Ј–∞—Е–≤–∞—В –µ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–Љ —Б—А–µ–Ј–µ —И–∞—Е—В—Л, –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л –≤ —И–∞—Е—В—Г –Є –Њ—В—Б—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї—Г –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Њ—З–љ–Њ–є —В—А–∞–≤–µ—А—Б—Л. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –±—Л–ї –Ї—А–∞–љ–Њ–≤—Й–Є–Ї –њ–ї–∞–≤–Ї—А–∞–љ–∞. –Ю–љ –±—Л–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –Є –≤—Б–µ —И–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Э–∞–і –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—П–ї–∞ —З–µ—А–љ–∞—П –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г—Е—В—Л, —Б–њ–∞–ї, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є —З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –љ–∞ –њ–Є—А—Б–∞—Е —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –Ј–∞ —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–µ–Љ–∞—П –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–∞ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –Њ—В –њ–Є—А—Б–∞ –Ї —Б—В–µ–љ–і—Г. –Э–∞–і –С–∞–ї–∞–Ї–ї–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—П–ї–∞ —З–µ—А–љ–∞—П –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г—Е—В—Л, —Б–њ–∞–ї, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е –Є —З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –љ–∞ –њ–Є—А—Б–∞—Е —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –Ј–∞ —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–µ–Љ–∞—П –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–∞ –њ–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е—Г –Њ—В –њ–Є—А—Б–∞ –Ї —Б—В–µ–љ–і—Г.

–£–ґ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Њ —Б–≤–µ—В–∞—В—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–∞ –Ї—А—Л—И–Ї–∞ —И–∞—Е—В—Л –Є –Љ—Л –њ–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–∞—В—М. –°–њ–∞—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б —Г—В—А–∞ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Б—В—Л–Ї–Њ–≤–Ї–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л —Б –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–Њ–є –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є —Б—В–µ–љ–і–∞.

–Т –і–µ–љ—М –њ—Г—Б–Ї–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —З–∞—Б–∞ —Г—В—А–∞. –Т –њ—П—В—М —З–∞—Б–Њ–≤ –±—Г–Ї—Б–Є—А —Б–Њ —Б—В–µ–љ–і–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –љ–∞—З–∞–ї –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ–Њ—А—П, –≤ —Б–µ–Љ—М –љ–∞—З–∞–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г —Б—В–µ–љ–і–∞ –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —В—Г–і–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є –њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ї–µ—В—Л. –°—Г–і–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –љ–µ–≤–і–∞–ї–µ–Ї–µ –Њ—В —Б—В–µ–љ–і–∞ –Є —Б –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і –±—Л–ї –њ–Њ–і–∞–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ґ–Є–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–±–µ–ї—М, –њ–Њ–і–∞—О—Й–Є–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Г, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Г—О –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ, —Б –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–Њ–є, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ.

–Ю–±—Й–µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –≤—Б–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ. –Т–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ: —Б–≤—П–Ј—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ —Б–Њ —Б—В–µ–љ–і–Њ–Љ –Є –Ї–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—Г–і–љ–Њ–Љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е —А–∞–і–Є–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–µ–љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ. –†–∞–±–Њ—В–∞ —И–ї–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ вАФ –≤—Б–µ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ, –≤—А–µ–Љ—П –ї–µ—В–µ–ї–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ, –∞ –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞ –њ–Њ—А—В–Є—В—М—Б—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ—Л, –Є —Б—В–µ–љ–і –±—Л–ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –Ї –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О.

–†–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ –ї—О–і–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ —А–µ–є–і–Њ–≤—Л–є –Ї–∞—В–µ—А. –Э–∞ —Б—В–µ–љ–і–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В—А–Њ–µ: –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—В–µ–љ–і–∞, —П –Є –Љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г —Б—В–µ–љ–і–∞ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ-—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—В–µ–љ–і–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї ¬Ђ–Њ–±—Й–µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ¬ї, –∞ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–µ–љ–і –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–ї—Б—П –і–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤–∞—В–µ—А–ї–Є–љ–Є–Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–µ –Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–ї–∞–≤—Г—З–µ—Б—В–Є. –Ь—Л –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞–і –≤–µ—А—Е–љ–Є–Љ–Є –Ї—А—Л—И–∞–Љ–Є –≥–µ—А–Љ–µ—В–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ —Б—В–µ–љ–і–∞. –Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –Ї–ї–∞–њ–∞–љ—Л –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є—П –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ, –Є –Љ—Л, –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ—П—Б—М, –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Г –Є—Е –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –£–њ—А–∞–≤–ї—П—П –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–∞–Љ–Є, –Љ—Л –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–µ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ –Ї—А–µ–љ–Њ–Љ –Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В–Њ–Љ —Б—В–µ–љ–і–∞, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—П –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ. –°—В–µ–љ–і –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–ї—Б—П –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –і–Њ—Б—В–Є–≥ –љ—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П вАФ –љ–∞–і –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ—А—П –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Є–љ–Њ–≤—Л—И–Ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–Є. –Ь—Л –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А, –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ –Ъ–Я –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–µ–љ–і–∞ –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О, –Є –Ї–∞—В–µ—А –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞—Б –љ–∞ –Ї–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ. –Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–љ–і–∞ –љ–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є –ї–µ–±–µ–і–Ї–Є –Є —В—П–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В—А–Њ—Б–∞, –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –і–љ—Г –Љ–Њ—А—П, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞—А—В–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Л, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –Ї–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –Я–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –љ–∞–ґ–∞—В–Є—П –Ї–љ–Њ–њ–Ї–Є ¬Ђ–њ—Г—Б–Ї¬ї –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї–µ–є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ, –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї–Њ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞, –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Љ—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є–Ј-–њ–Њ–і –≤–Њ–і—Л –≤—Л—И–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–∞—П —А–∞–Ї–µ—В–∞ —Б —А–µ–≤—Г—Й–Є–Љ –Љ–∞—А—И–µ–≤—Л–Љ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Я—А–Є –њ–Њ–і—К–µ–Љ–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –≤—Л—Б–Њ—В—Г –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є, –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є–ї—Б—П, –Є —А–∞–Ї–µ—В–∞ —Г–њ–∞–ї–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ –≤–Њ–і—Г. –Т–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ –њ—Г—Б–Ї –±—Л–ї —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ. –Ю–і–љ–Є –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–Љ —Н–Љ–Њ—Ж–Є—П–Љ, –∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞–љ–Є–µ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В–µ–љ–і –≤—Б–њ–ї—Л–ї, –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–µ—Е –±–∞–ї–ї–Њ–≤. –Я–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї –≤—Б–њ–ї—Л–≤—И–µ–Љ—Г —Б—В–µ–љ–і—Г –љ–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —А–µ–є–і–Њ–≤–Њ–Љ –Ї–∞—В–µ—А–µ –Є —Б –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б —В—А–Њ–Є—Е –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є –≤ –Є–Љ–µ–≤—И—Г—О—Б—П –љ–∞ —Б—Г–і–љ–µ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –Љ–Њ—В–Њ—А–љ—Г—О —И–ї—О–њ–Ї—Г, –Є –Љ—Л –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –Ї —Б—В–µ–љ–і—Г. –Я—А–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г —А—Г–ї–µ–≤–Њ–є —Б—В–∞–ї –Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П –Ї —В–Њ—А—З–∞—Й–Є–Љ –Є–Ј –≤–Њ–і—Л –ї–µ–µ—А–∞–Љ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–µ–љ–і–∞. –®–ї—О–њ–Ї—Г –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –Ї–∞—З–∞–ї–Њ, –∞ —Б–∞–Љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –љ–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–±–µ–≥–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є. –Ш–Ј –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є —И–∞—Е—В—Л —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–∞—А–Є–ї–Њ —П–і–Њ–≤–Є—В–Њ-–ґ–µ–ї—В—Л–Љ —Ж–≤–µ—В–Њ–Љ. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –≤ –Њ–і–µ—В—Л—Е –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≥–∞–Ј–∞—Е —Б —Б—Г–Љ–Ї–∞–Љ–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–ї–µ—З–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞ —Б —В–Њ–Ї—Б–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—А–∞–Љ–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –Э–Њ—Б —И–ї—О–њ–Ї–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –ї–µ–µ—А–∞–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—П –Ї–Њ–ї–µ–±–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –∞–Љ–њ–ї–Є—В—Г–і–Њ–є. –Ь–µ–і–ї–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П, –Є –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –њ—А—Л–≥–∞—В—М –љ–∞ —Б—В–µ–љ–і. –†–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л–µ —Б–∞–њ–Њ–≥–Є, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Л –љ–∞—И–µ–є —Б–њ–µ—Ж–Њ–і–µ–ґ–і—Л, –љ–∞–Љ –Њ—З–µ–љ—М ¬Ђ–њ—А–Є–≥–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М¬ї. –Ь–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞, —Г–і–∞—З–љ–Њ –њ–Њ–є–Љ–∞–≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї —З–µ—А–µ–Ј –ї–µ–µ—А –Є –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤ –љ–∞–±–µ–ґ–∞–≤—И—Г—О –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г –≤–Њ–ї–љ—Г, –љ–Њ —В—Г—В –ґ–µ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї—Б—П –Є —Г–њ–∞–ї –љ–∞ —З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ—М–Ї–Є, –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–≤ –Љ–Њ–Ї—А—Л–Љ –і–Њ –њ–Њ—П—Б–∞. –Я—А—Л–≥–∞—П –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ, —П —Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–Њ–≥–Њ–є –љ–∞ –ї–µ–µ—А. –Э–Њ–≥–∞ –≤ —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤–Њ–Љ —Б–∞–њ–Њ–≥–µ —Б–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г–ї–∞ —Б –ї–µ–µ—А–∞, –Є —П –њ–Њ–ї–µ—В–µ–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –љ–∞–±–µ–ґ–∞–≤—И—Г—О –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г –≤–Њ–ї–љ—Г, —В—Г—В –ґ–µ –Ј–∞–і–Њ—Е–љ—Г–ї—Б—П –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≥–∞–Ј–µ –Є, —Б–Њ–і—А–∞–≤ –µ–≥–Њ —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л, –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—В–µ–љ–і–∞, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–њ–Њ–≥, –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї —Г–і–∞—З–љ–µ–µ, –љ–Њ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –њ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ –Љ–Њ–Ї—А—Л–Љ. –Ь—Л –њ—А–Њ–і—Г–ї–Є –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л–µ —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Л –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є –≤ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≥–µ—А–Љ–Њ–Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ–±—Л –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Љ–Њ–Ї—А–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–µ—В—А—Г, –∞ –Ї —Б—В–µ–љ–і—Г –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї —А–µ–є–і–Њ–≤—Л–є –Ї–∞—В–µ—А —Б –ї—О–і—М–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Б—В–µ–љ–і –Є –≤—Б–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –љ–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П. –Я—А–Є –њ—А–Њ–і—Г—В—Л—Е –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞—Е –Ї–∞—В–µ—А—Г –±—Л–ї–Њ –ї–µ–≥—З–µ –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї —Б—В–µ–љ–і—Г, –Є –≤—Л—Б–∞–і–Ї–∞ –ї—О–і–µ–є –±—Л–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ–Њ–є. –£ –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ —Б–љ—П—В–Є—О —Б—В–µ–љ–і–∞ —Б–Њ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –∞ –Љ—Л –њ—А–Њ–Ї–∞—З–∞–ї–Є –њ—Г—Б–Ї–Њ–≤—Г—О —И–∞—Е—В—Г –≤–Њ–і–Њ–є, –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –Ї—А—Л—И–Ї—Г —И–∞—Е—В—Л –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –≤—Б–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б—В–µ–љ–і–∞ –Є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А—Г –≤ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

–Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т.

198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б.

–° –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П fregat@ post.com –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З

02.06.201108:3002.06.2011 08:30:29

0

01.06.201118:3701.06.2011 18:37:02

–Ш–і–µ—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–Ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Ї–љ–Є–≥–Є "–Я–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є" (–Я–∞—А–∞–і –Я–Њ–±–µ–і—Л 24 –Є—О–љ—П 1945 –≥–Њ–і–∞. - –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞: –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Љ–µ–ґ—А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є, 2000.) - –°.–Т.–Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤–∞, –і–Њ—З—М –Т.–Р.–Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤–∞ –Є –∞–≤—В–Њ—А –Њ—З–µ—А–Ї–∞ –Њ –љ–µ–Љ - .

–•–Њ—В—П –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –±—Л–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —И–Ї–Њ–ї –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й - —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Я–∞—А–∞–і–∞ –Я–Њ–±–µ–і—Л, –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Љ—Л —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ –≤—Б–µ—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞—Е, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Е–Њ—В—М —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є, —В–∞–Ї –Є –Є–Ј –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В-–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї 24 –Є—О–љ—П 1945 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б—В—А–Њ—О –°–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Т–Ь–§ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є. –Ю —В–µ—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–∞—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –њ–∞—А–∞–і–µ. –І—Г—В—М –±–Њ–ї–µ–µ 160 —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤... –Ш–Ј –±–Њ–ї–µ–µ 1250! –С—Г–і–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –Ј–∞ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П.

–Т–Ю–Х–Э–Э–Ю-–Ь–Ю–†–°–Ъ–Ю–Щ –§–Ы–Ю–Ґ

–Т –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –≤—С–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О —Б–Є–ї —Д–ї–Њ—В–∞ –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤ –≤—А–∞–≥–∞, –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ¬≠—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ, –Њ–Ј—С—А–љ—Л–µ –Є —А–µ—З–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є, —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е.

–°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В –≤ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–µ —Б –Т–Ь–° —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ (–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –°–®–Р) –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –≤—С–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б—Г–і–Њ–≤ –≤ –Р—А–Ї—В–Є–Ї–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є, –±—Л–ї–∞ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –С–µ–ї–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—П. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ—Л –Є –Т–Ь–С, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–ї –Ј–∞—Е–≤–∞—В —Б —Б—Г—И–Є, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є —Д–ї–Њ—В–∞. –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є —Д–ї–Њ—В (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Р.–У.–У–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ) —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є 14-–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤–µ–ї –±–Њ–Є –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—Е –Ї –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ј–∞–ї–Є–≤—Г –Є –Ь—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г. –Т 1942 –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ –°—А–µ–і–љ–Є–є –Є –†—Л–±–∞—З–Є–є.

–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Т.–§.–Ґ—А–Є–±—Г—Ж) —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ы–Є–µ–њ–∞–Є, –Ґ–∞–ї–ї–Є–љ–∞, –Ь–Њ–Њ–љ–Ј—Г–љ–і—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤, –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –•–∞–љ–Ї–Њ, –Ю—А–∞–љ–Є–µ–љ–±–∞—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ–∞, –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ –Т—Л–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞. –§–ї–Њ—В —Б—Л–≥—А–∞–ї –≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞.

–І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –§.–°.–Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Є–є, —Б –∞–њ—А. 1943 вАФ –Ы.–Р.–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є, —Б –Љ–∞—А—В–∞ 1944 вАФ –§.–°.–Ю–Ї—В—П–±—А—М—Б–Ї–Є–є) —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–≤—С–ї –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –Ю–і–µ—Б—Б—Л, –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П, –Ъ–µ—А—З–Є, –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞.

–Э–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–µ–Ї–∞—Е –Є –Њ–Ј—С—А–∞—Е –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А—Г–±–µ–ґ–µ–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–µ—З–љ—Л–µ –Є –Њ–Ј—С—А–љ—Л–µ —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є: –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–∞—П, –Я–Є–љ—Б–Ї–∞—П, –І—Г–і—Б–Ї–∞—П, –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–∞—П, –Ю–љ–µ–ґ—Б–Ї–∞—П, –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П, –Њ—В—А—П–і –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –Ш–ї—М–Љ–µ–љ—М. –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–∞—П —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —З–µ—А–µ–Ј –Ы–∞–і–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ј–µ—А–Њ ("–Ф–Њ—А–Њ–≥–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є" ) –≤ –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–Ї–ї–∞–і –≤–љ–µ—Б–ї–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Є –≤ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ¬≠—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Љ–Є–љ–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Т 1943 –±—Л–ї–∞ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –∞ –≤ 1944 вАФ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–∞—П —А–µ—З–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є. –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—П, –њ–µ—А–µ–±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ —А. –Ю–і–µ—А, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –С–µ—А–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–∞—П —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—П —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –С–µ–ї–≥—А–∞–і–∞, –С—Г–і–∞–њ–µ—И—В–∞ –Є –Т–µ–љ—Л.

–Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Ш.–°.–Ѓ–Љ–∞—И–µ–≤) –Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ—С–љ–љ–∞—П –Р–Љ—Г—А—Б–Ї–∞—П —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є—П (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Э.–Т.–Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤) –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ-—Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1945 —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ–≤–∞–љ—В—Г–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ъ–Њ—А–µ–Є, –Ь–∞–љ—М—З–ґ—Г—А–Є–Є, –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –°–∞—Е–∞–ї–Є–љ–∞ –Є –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤.

–Т –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Т–Ь–§ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 500 —В—Л—Б. –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ –Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–µ —Д—А–Њ–љ—В—Л, –≥–і–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є, –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П—П –Ю–і–µ—Б—Б—Г, –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Ч–∞ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л —Д–ї–Њ—В –≤—Л—Б–∞–і–Є–ї –±–Њ–ї–µ–µ 100 –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—Б–∞–љ—В–Њ–≤. –Ч–∞ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 350 —В—Л—Б. –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ—Л –Њ—А–і–µ–љ–∞–Љ–Є –Є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є, 513 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ—Л –Ј–≤–∞–љ–Є—П –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, 7 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї - –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –і–≤–∞–ґ–і—Л.

–°–Т–Ю–Ф–Э–Ђ–Щ –Я–Ю–Ы–Ъ –Э–Р–†–Ъ–Ю–Ь–Р–Ґ–Р –Т–Ю–Х–Э–Э–Ю-–Ь–Ю–†–°–Ъ–Ю–У–Ю –§–Ы–Ю–Ґ–Р

–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞

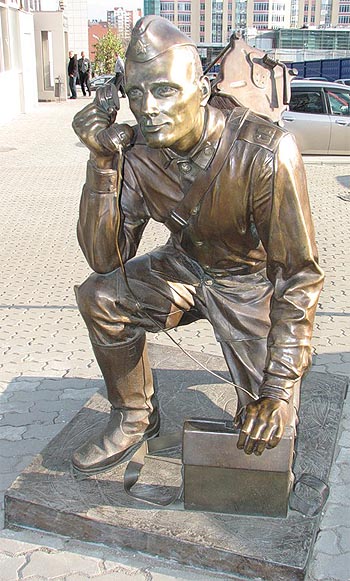

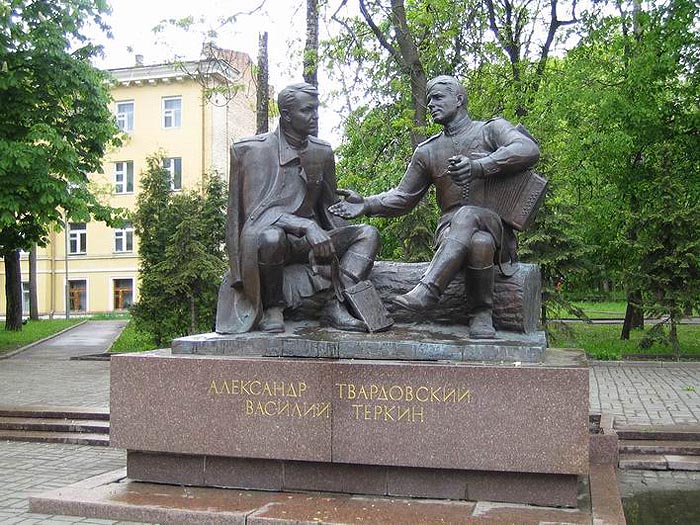

–Я–∞—А–∞–і –Я–Њ–±–µ–і—Л. –°—В—А–Њ–є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ, –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–є. –Э–∞ –њ–µ—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Т. –У. –§–∞–і–µ–µ–≤, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ–і–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Ф. –®–∞—А–Њ–є–Ї–Њ, –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т.–Э. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –У–µ—А–Њ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –§.–Х. –Ъ–Њ—В–∞–љ–Њ–≤, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –У.–Ъ. –Э–Є–Ї–Є–њ–Њ—А–µ—Ж. -

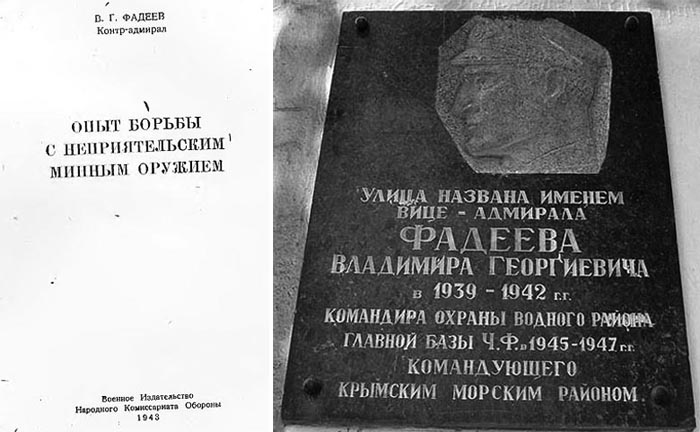

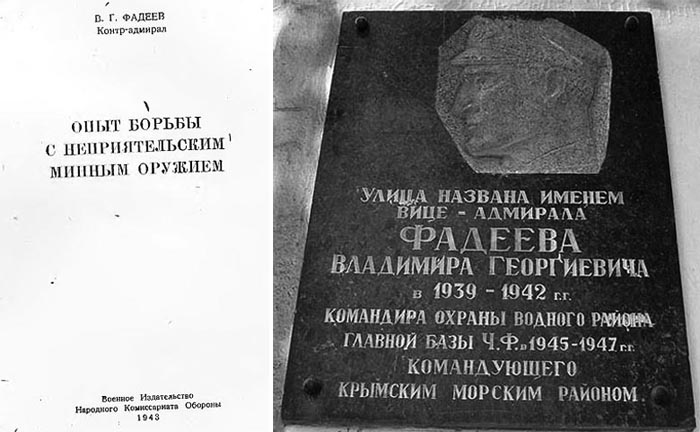

–§–Р–Ф–Х–Х–Т –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤–Є—З

–†–Њ–і. 10.7.1904 –≤ –≥. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і.

–Т –Т–Ь–§ —Б 1918. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –Є–Љ. –Ь.–Т.–§—А—Г–љ–Ј–µ (1926), —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б –°–Ъ–Ъ–° –Т–Ь–° –†–Ъ–Ъ–Р (1930), –Ї—Г—А—Б—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ (1937), –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є (1938 ), –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ (1947) –Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Є–Љ. –Ъ.–Х.–Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞. –£—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ѓ–љ–≥–∞ –љ–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ "–Т–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є", –Њ—Б–Ї. —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞, –Њ—В—А—П–і–∞ —В—А–∞–ї–µ–љ–Є—П –І–§. –Т–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞ "–Ф–ґ–∞–ї–Є—В–∞", –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–∞ "–Ъ–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ", —Д–ї–∞–≥—И—В—Г—А–Љ–∞–љ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ –Ї–∞–љ–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –° –Є—О–ї—П 1931 —Б—В–∞—А—И–Є–є —И—В—Г—А–Љ–∞–љ, —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ "–®–∞—Г–Љ—П–љ", —Б –Љ–∞—А—В–∞ 1935 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П "–®–Ї–≤–∞–ї", —Б –љ–Њ—П–±—А—П 1936 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Б –Љ–∞—П 1937 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ "–Э–µ–Ј–∞–Љ–Њ–ґ–љ–Є–Ї", —Б –Њ–Ї—В. 1937 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞, –±—А–Є–≥–∞–і—Л —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤. –° –∞–≤–≥. 1939 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л –І–§. –Ъ–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї (1940).

–Т –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г –§. –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —А–µ—И–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–Є –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л —Д–ї–Њ—В–∞, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ—Б–њ–µ—А–µ–±–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –≤ –µ–µ –Ј–Њ–љ–µ, –љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –і–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≤ –≥. –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤, –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤.