–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―² –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

23.12.201309:3923.12.2013 09:39:48

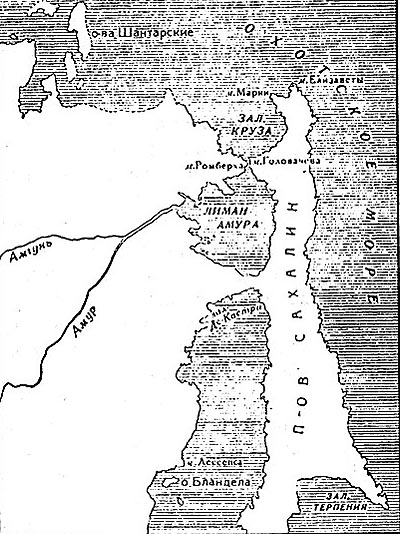

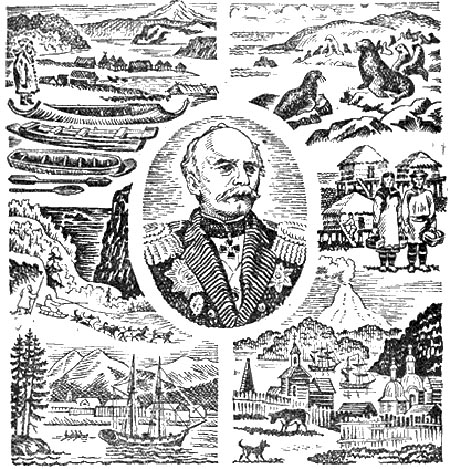

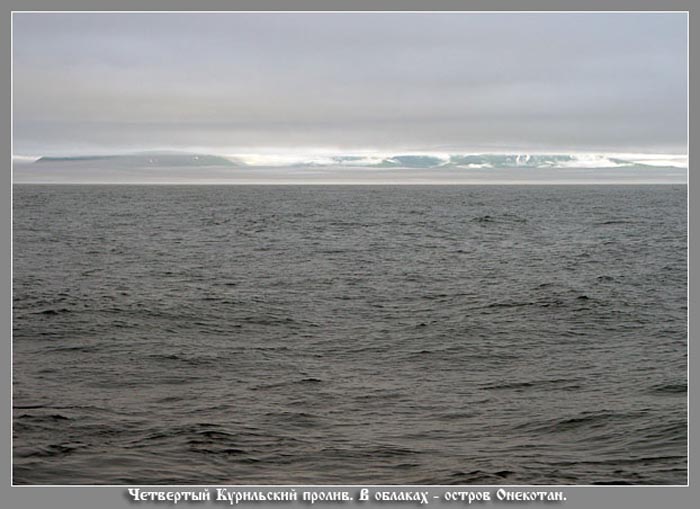

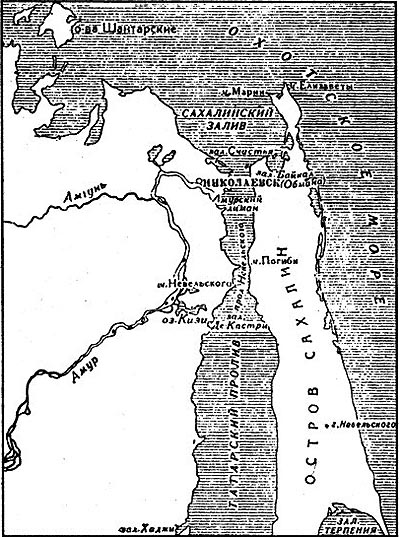

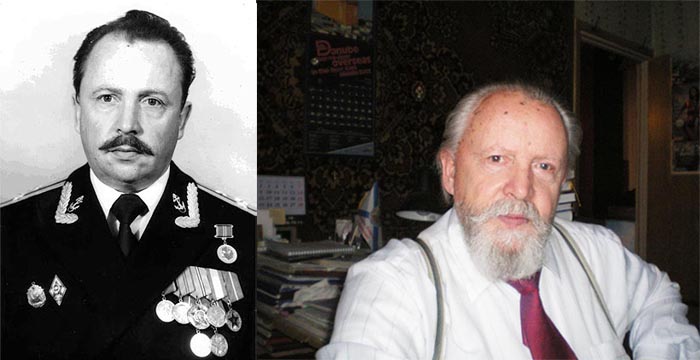

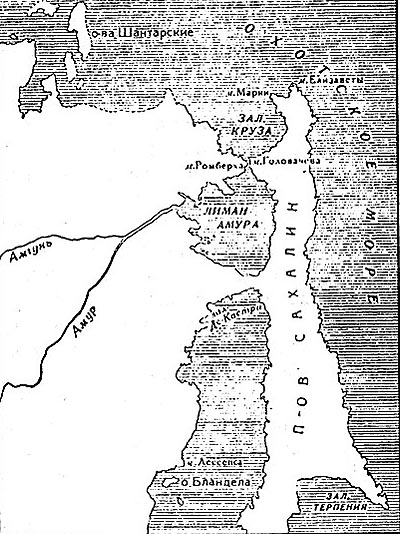

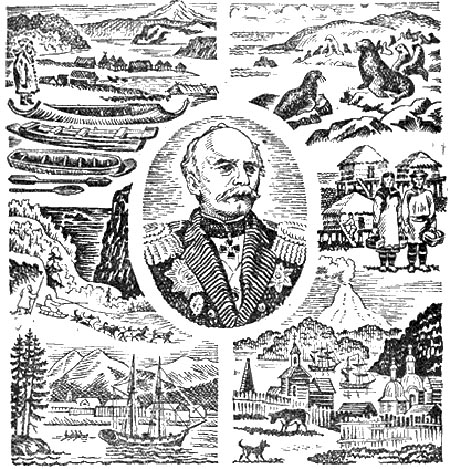

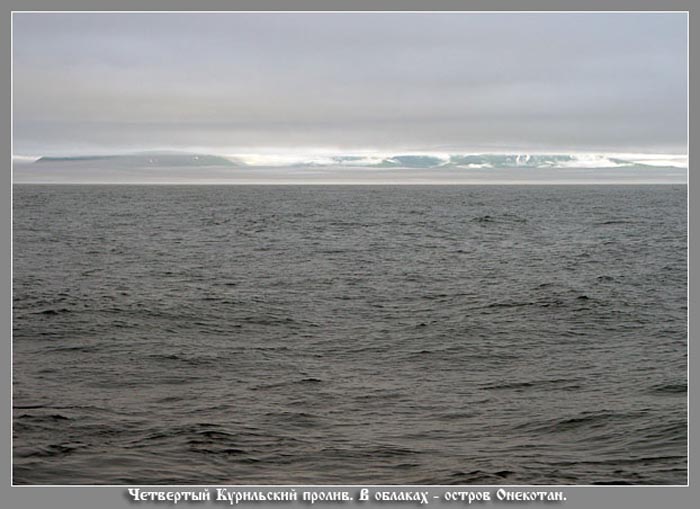

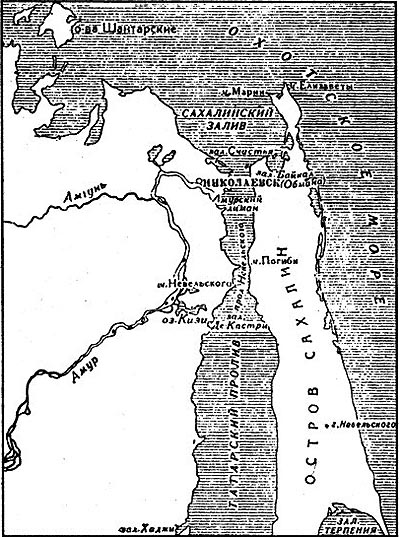

–ù–Β–Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ―΄–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―à–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Κ–Α–Μ –Ω–Ψ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Ψ–Ω–Α–Φ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ¬Ϊ–±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Μ–Α–Ϋ–Η¬Μ –Η ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰.–£.–£–Ψ–Ϋ–Μ―è―Ä–Μ―è―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―² ¬Ϊ–ö–Α–¥―¨―è–Κ¬Μ –Ω―Ä–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –¥–Μ―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –≤ –Μ–Β–¥–Ψ–≤―É―é –Μ–Ψ–≤―É―à–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ζ–Α―²―ë―Ä―²―΄–Φ –≤–Ψ –Μ―¨–¥–Α―Ö –¥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Η―é–Ϋ―è –Φ–Β―¹―è―Ü–Α.  –î―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ψ. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤―É –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α –Η–¥―²–Η –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É―è―¹―¨ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η–Φ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β―É–Κ–Ψ―¹–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η –≤―Ä―É―΅–Η―²―¨ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Α–Κ–Β―² ―¹ –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η ¬Ϊ–ë–Α–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Η –≤–Β–Μ–Η―¹―¨ ―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Η ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –®–Α–Ϋ―²–Α―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –ü–Ψ–Η―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹―Ä–Ψ–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –±–Ψ―² ¬Ϊ–ö–Α–¥―¨―è–Κ¬Μ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –≤ –ê―è–Ϋ, –≥–¥–Β –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Β―Ü –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Η –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Β –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Κ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―É ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ, –Η –≤―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Α. –½–Ϋ–Α–Μ –±―΄ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –≥―É―¹–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–≤―É―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α, ―²–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è? –ü―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–Ω―΄―² –≤ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ö–Η–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ―É¬Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Η, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η―²–Ψ–≥–Β, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―É―é –Φ–Η―¹―¹–Η―é.  –ö ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Α–Ϋ–Η–Κ―ë―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–ö–Α–¥―¨―è–Κ–Α¬Μ - –Η―Ö –Ω―É―²–Η –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ϋ–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η, ―è―¹–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ. –Γ–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Φ, –Η –¥–Α–Ε–Β –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η: –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä―É–Ζ –Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Η, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Β–Κ―É―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Α –±―΄–Μ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –≤―²–Ψ―Ä―É―é, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–≤ ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Φ–Β―΅―²―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –≤―¹–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ö–Ψ–Ω–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α–Φ–Η –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹–Μ–Α–Ϋ–Α –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤―΄–Φ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –†.–™.–€–Α―à–Η–Ϋ―É –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―é –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É, –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Β–Ι, –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α –Η–¥―²–Η –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ, –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²―¨ ―ç―²―É ―΅–Α―¹―²―¨, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Μ–Η ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α –≤―Ö–Ψ–¥ –≤ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ –ê–Φ―É―Ä–Α. –ï―¹–Μ–Η –Β―¹―²―¨, ―²–Ψ –≤–Ψ–Ι―²–Η ―²―É–¥–Α, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Β, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―É―¹―²―¨–Β ―Ä–Β–Κ–Η –Η –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Α, –≥–¥–Β ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨: –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è –Μ–Η ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―â–Η–Ι –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ –Η ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹―É–¥–Α–Φ, –Η–Μ–Η –Ε–Β ―²–Α–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ψ―¹―΄―Ö–Α―é―â–Α―è –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨, –≥–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–Μ–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ―¹–Η–¥―è―â–Η―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö. –ê –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α, –Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ ―¹–Α–Φ―΄–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²―΄ βÄî –¦–Α–Ω–Β―Ä―É–Ζ, –ë―Ä–Α―É―²–Ψ–Ϋ –Η –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ! –‰ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ –Β–Φ―É, –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―é –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É.  –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à―É―é―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Β–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é –≤ –ê―è–Ϋ –Η–Μ–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è –Ω–Ψ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –≤ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Β –ê–Φ―É―Ä–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Β –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –ê―è–Ϋ –Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨. –ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É 12 (24) –Φ–Α―è –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Β–Φ―É –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ –Η–Μ–Η –≤ –ê―è–Ϋ. –ù–Ψ –Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–≤–Β–Μ–Η–Κ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η ―¹–Α–Φ―É –Φ–Β―΅―²―É, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ―²–Ϋ―΄–Ϋ–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ –Η–¥―²–Η –Κ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―É. –†–Η―¹–Κ, –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ: –≤―¹―è–Κ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Β―¹―²–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Α―Ä―è, –Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η ―¹ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Η–Ζ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ. –‰–Φ–Β–≤―à–Α―è―¹―è –Ϋ–Β―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ω–Η―è –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–Ω–Η–Β–Ι –Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –Γ―²―Ä–Β–Φ―è―¹―¨ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η, –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ-―²–Ψ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Β –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Γ.–ê.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤―É –Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤―É, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Α―Ä–Β–Φ –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η, –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Η–Φ–Β―é―â–Η–Φ–Η―¹―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è–Φ–Η. –Γ.–ê.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤―É –Ψ–Ϋ, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–£―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Β –£–Α―à–Β―é –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ―¹―²–Η―é –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, –≤–Β―¹―¨ –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι―¹―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –≥―Ä―É–Ζ ―¹–¥–Α–Μ –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –ö–Ψ 2-–Φ―É ―΅–Η―¹–Μ―É –Η―é–Ϋ―è –±―É–¥―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –¥–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ. –½–Α―²–Β–Φ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ βÄî –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅–Α –Η –™–Β–Ι―¹–Φ–Α―Ä–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ξ–Α–Μ–Β–Ζ–Ψ–≤–Α. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹ –†.–™.–€–Α―à–Η–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≥―Ä―É–Ζ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η –Η―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –Η –≤ –†―É―¹―¹–Κ―É―é –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Α―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ, ―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ, ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨. –ü–Ψ–Κ–Α ―à–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Β―â―ë –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α―¹―¨, –Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è –≤―¹―ë –Β―â―ë –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –±–Ψ―è―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―²―¨ –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Α―Ö –Η ―Ä–Η―¹–Κ. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Μ―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –≤ –¥–Β―²–Α–Μ―è―Ö –Ψ ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―΅―ë–Μ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –¥–Ψ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ –Η―Ö –Κ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Κ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Η―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. "–ù–Α –Ϋ–Α―à―É –¥–Ψ–Μ―é, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, βÄî –≤―΄–Ω–Α–Μ–ΑβÄΠ –≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―è, –Η ―è –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―² ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–ΦβÄΠ –ü―Ä–Α–≤–¥–Α –Ψ–± ―É―¹―²―¨―è―Ö –ê–Φ―É―Ä–Α –±―É–¥–Β―² ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²–Α". –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ê–Φ―É―Ä–Β –Η –≤ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹ –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Ω―Ä–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ, ―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –¥–≤–Β –±–Α–Ι–¥–Α―Ä–Κ–Η ―¹ –Α–Μ–Β―É―²–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨ –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α –Ψ―²–Φ–Β–Μ―è―Ö.  –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 2 –Η―é–Ϋ―è (14 –Η―é–Ϋ―è) 1849 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ, –Α 7 –Η―é–Ϋ―è (19 –Η―é–Ϋ―è) –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Φ–Β–Ε–¥―É –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α–Φ–Η –û–Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Α–Ϋ –Η –ü–Α―Ä–Α–Φ―É―à–Η―Ä, –≤–Ψ―à―ë–Μ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―É –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β―¹―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ ―à–Η―Ä–Ψ―²–Β 51 –≥―Ä–Α–¥―É―¹ 40 –Φ–Η–Ϋ―É―², –≥–¥–Β –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è–Φ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Α –Η –Β–≥–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Β, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α –Η–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Κ. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –¥–Μ―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―É–Ε–Β 12 –Η―é–Ϋ―è (24 –Η―é–Ϋ―è) 1849 –≥–Ψ–¥–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Κ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, –Α 27 –Η―é–Ϋ―è (9 –Η―é–Μ―è) –Ζ–Α―à―ë–Μ –≤ –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –Κ –Φ―΄―¹―É –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―΅―ë–≤–Α –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Β, ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―é―â–Β–≥–Ψ –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ, –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –Β–≥–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Η ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η ―à–Μ―é–Ω–Ψ–Κ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 42-―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ, –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ζ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Ψ–± –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –≤–≤―ë–Μ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²―΅―ë―². –€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―É –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ―΄―¹ –Δ–Α–±–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ε–Η―²–Β–Μ–Η, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü―ë―²―Ä –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Φ―΄―¹ ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–Φ –≤ ―É―¹―²―¨–Β ―Ä–Β–Κ–Η –ê–Φ―É―Ä. –î–Μ―è –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è –ü―ë―²―Ä –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Η–¥―²–Η –≤–≤–Β―Ä―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Ι –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¨ ―É―¹―²―¨–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Κ–Η. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É―¹―²―¨–Β ―Ä–Β–Κ–Η –ê–Φ―É―Ä –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β–Μ―¨―é, –Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―É―¹―²―¨–Β–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―Ä–Β–Κ–Η.  –ü―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―è―¹―¨ –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α ―Ä–Β–Κ–Η –≤–≤–Β―Ä―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –ü―ë―²―Ä –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―Ä―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ψ―² 10 –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –¥–Β–Μ–Α–Μ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –ê–Φ―É―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –≤ –Μ―ë–≥–Κ–Ψ–Ι –¥―΄–Φ–Κ–Β. –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü―ë―²―Ä –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –ê–Φ―É―Ä –Η–Φ–Β–Β―² –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –î–Μ―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α ―è―¹–Ϋ–Α: –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –°–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥. –ù–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É ―É―à–Μ–Ψ –¥–≤–Ψ–Β ―¹―É―²–Ψ–Κ. –£―¹–Β –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ: ―à–Β―¹―²–Β―Ä–Κ–Α, ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Α –Η –≤–Β–Μ―¨–±–Ψ―² 15 (27) –Η―é–Μ―è –≤ 6 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―É―²―Ä–Α ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –¦―¨–≤–Ψ–Φ –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤―΄–Φ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –™–Β–Ι―¹–Φ–Α―Ä–Ψ–Φ, –≠–¥―É–Α―Ä–¥–Ψ–Φ –™―Ä–Ψ―²–Β, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –£.–ö.–ë–Β―Ä–≥–Ψ–Φ –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨―é –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η ―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Β―à–Α―é―â–Β–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ü―ë―²―Ä –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Β¬Μ. –£–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ ―Ä–Β–Κ―É –ê–Φ―É―Ä –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Φ –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–≤–Β―Ä―Ö –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –¥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ß–Ϋ―΄―Ä―Ä–Α―Ö, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ö–Α–Κ ―¹―É–¥―¨–±–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―ë―²―¹―è –≤ ―ç―²–Η –Κ―Ä–Α―è –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Β―² ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Α–≥ –Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α, ―¹―²–Α–≤―à–Β–Φ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ-–Ϋ–Α-–ê–Φ―É―Ä–Β.  –ê –Ω–Ψ–Κ–Α ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Μ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β ―Ä―É―¹–Μ–Ψ –ê–Φ―É―Ä–Α –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –≤–Ϋ–Η–Ζ –Ω–Ψ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―é –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –Κ ―É―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Κ–Η, –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Ψ–Φ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ―¹―è –Η ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅–Α―â–Β –Η –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Α –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α βÄî –Φ―΄―¹–Α –ü―Ä–Ψ–Ϋ–≥–Β. –€–Β―¹―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ –¥–Μ―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–Ι–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –±―΄ –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α. –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥. –û―² –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ―΄―¹ –ü–Ψ–≥–Ψ–±–Η. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α –°–Ε–Ϋ―΄–Φ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―΄―¹–Ψ–Φ –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α. –ü–Ψ–Κ–Α –≤―¹–Β ―à–Μ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―É–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è―²―¨―¹―è. –€–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Ι –Η ―¹–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –Ψ―²–Ψ―à–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η –≤―¹―è ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η, –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 4 –Φ–Η–Μ–Η –Η–Φ–Β–Β―² –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β 10 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ù–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤, –Α –Δ–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤! –ê ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Β―â―ë –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ.  –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ 22 –Η―é–Μ―è (3 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α) 1849 –≥–Ψ–¥–Α.  –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

23.12.201309:3923.12.2013 09:39:48

0

22.12.201309:3222.12.2013 09:32:31

–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 59. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α 29.08.1941 –≥. –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –û–ë–ö (–Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤)  –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―è –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―³–Η–Κ―¹–Α―Ü–Η–Η –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Η ―²–Β―Ö –Ε–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö βÄî ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö. –Γ 09.48 –Ψ―² –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α 27¬Α 50' –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Β–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –û–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Η –Ϋ–Α –Λ–£–ö, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Β―Ä―΄ –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Η ―¹―É–¥–Α–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Β―¹–Α―Ö. –£ 09.46 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–Δ–© –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Γ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ –Η–¥―²–Η ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ –Κ –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α–Φ. –‰–Φ–Β―é―â–Η–Ι―¹―è ―²–Α–Φ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Δ–© –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 692]. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β. –£ 13.28 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–†―΄–Φ–Α¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–Β–Φ–Α―³–Ψ―Ä: ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Α–Φ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è. –Γ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ¬Μ –Η–¥―²–Η –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†–Α–Μ–Μ―ä ―³–Μ–Α–≥ ―ç–Φ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ –¥–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä. ―²―Ä. –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ 26¬Α21'. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 692]. –ù–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –±―²―â –Δ-203 ¬Ϊ–ü–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ¬Μ –€.–ü.–ï―³–Η–Φ–Ψ–≤ –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –≤ 14.50 –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –Φ–Α―è–Κ–Α –®–Β–Ω–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –†–Α–Μ–Μ―è –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Η–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –ë–Δ–©: –Δ-211 ¬Ϊ–†―΄–Φ¬Μ (–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω―É), –Δ-215, –Δ-218 –Η –Δ-203 ¬Ϊ–ü–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ¬Μ. ¬Ϊ–ü–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ¬Μ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ψ―²―¹―²–Α–Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-2, –ö–û–ù-3 –Η –ê–†. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –ë–Δ–© –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―é. –Γ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Γ–ö–† ¬Ϊ–ë―É―Ä―è¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ¬Ϊ–†―΄–Φ–Α¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η ¬Ϊ–ë―É―Ä–Η¬Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Β―², –Α –≠–€ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ–≥–Η–±. –ù–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ψ―² –ö–ü –û–£–† –ö–£–€–ë –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –Φ–Β―¹―²–Β –≠–€ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –ë–Δ–© –≤ 20.40 –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―â–Β–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β (―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Δ–† ¬Ϊ–·―Ä–≤–Α–Φ–Α–Α¬Μ). –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è, –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –ë–Δ–© –≤ 21.50 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 05.00 30.08.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1 –¥–Ϋ–±―²―â –±―Ä―²―Ä –€–û –ë–€ –ü.–Δ.–†–Β–Ζ–≤–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –£ 15.35 –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Α –Φ–Α―è–Κ–Α –Δ–Ψ–Μ–±―É―Ö–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Α―Ä―¨–Β―Ä–≥–Α―Ä–¥–Α –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –≥―Ä―É–Ω–Ω―É –ë–Δ–©: –Δ-207 ¬Ϊ–®–Ω–Η–Μ―¨¬Μ (–±―Ä–Β–Ι–¥-–≤―΄–Φ–Ω–Β–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 1-–≥–Ψ –¥–Ϋ–±―²―â), –Δ-204 ¬Ϊ–Λ―É–≥–Α―¹¬Μ –Η –Δ-205 ¬Ϊ–™–Α―³–Β–Μ―¨¬Μ. –ù–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤ –ê–†, –≤―¹–Β ―²―Ä–Η –ë–Δ–© –Κ 12.00 30.08 –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö ―ç―²–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² ―Ä–Β―΅―¨ –≤ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β. –£ 16.40 –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥. –£ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Η–Ζ –Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –Δ–ö–ê ⳕ 74 (–Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ ―Ö–Ψ–¥ –Η –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –±. –Γ―É―É―Ä–Κ―é–Μ―è–Ϋ –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥) –Η –Ψ―²―¹―²–Α–≤―à–Α―è –Β―â–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Β–≤¬Μ (–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, –±―΄–Μ ―É–±–Η―² ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι-―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –ü–¦ –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η―²―¨―¹―è).  –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Β–≤¬Μ –û–ü–† –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 10.30 ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¥–≤–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –¦–Η–¥–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ, ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ, ―²―Ä–Η –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ (–Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄî –¥–≤–Α) –Η ―à–Β―¹―²―¨ –Δ–ö–ê ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ 20 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ –Η ―É―à–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η. –£ 11.20, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –û–ü–† –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ 28¬Α –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η 15 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤-–Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β βÄî –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –©-322, –€-95 –Η –ü–Γ ¬Ϊ–ü–Η–Κ–Κ–Β―Ä¬Μ βÄî –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Δ–© –Δ-210 ¬Ϊ–™–Α–Κ¬Μ –Η ―à–Β―¹―²–Η (–ü–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ βÄî ―¹–Β–Φ–Η) –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –£ 12.25 –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ: ¬Ϊ–‰―²–Ψ–≥–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è 4-―Ö –±–Ψ–Φ–± ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―³―Ä–Η–Ε–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Α, ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―à–Α―Ö―²―΄, –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ϋ–Α―è, –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–± ―¹―É―Ö–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ζ–Η–Η, –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨ (―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ–Φ–Α―² ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, –≤―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–≥–Ϋ―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä–Α –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Ι –Η―Ö –Ϋ–Α –Ψ―Ä―É–¥–Η―è. βÄî –†.–½.) –≤―¹–Β –Ϋ–Β―³―²―è–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―¹―²–Β―Ä–Ϋ―΄ ―¹ 25 –Ω–Ψ 84 ―à–Ω–Α–Ϋ–≥–Ψ―É―²―΄. –ü―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≤–Ψ–¥―΄ 603 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ (―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―΄―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Β–Ϋ–Α –Η –¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―²–Α. βÄî –†.3.). –î–Β―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Β–Κ. –£―΄―à–Μ–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä―΄, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨, –≥–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α―¹. –Θ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –≤–Ψ–¥―΄ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ692]. –£ 12.35 ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –Ψ. –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–Η–Μ–Α–Φ. –£ 17.16 –û–ü–† –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥. –ü–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Α–Ω–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―¹ 12.35 –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –¥–≤―É―Ö ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ–Η–Ι –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –‰–ê (–Β―â–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨–Η) –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –ü–£–û –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Α–¥ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Μ–Β―¹–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β βÄî –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹–Ϋ―΄–Β –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –±–Α–Κ–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α 28¬Α –™–Γ –Η –û–ü–† –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –‰–ê, –Ϋ–Β –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö. –ö–û–ù-1 –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η –ê–†, –ö–û–ù-4, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –≤ –û–ë–ö –Η –ö–û–ù, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –£ 12.36 –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ –°–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―è–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―², –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η (―²–Α–±–Μ. 33, 71). –ö–û–ù-2, –ö–û–ù-3 –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –ê–† –Η –ö–û–ù-4, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Ψ. –™–Ψ–Μ–Α–Ϋ–¥, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Ψ–Φ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η (―²–Α–±–Μ. 33, 71). –Γ―É–¥―¨–±–Α ―ç―²–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β, ―΅–Β–Φ –™–Γ –Η –û–ü–†. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 29.08 –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Φ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α–Φ, ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Β –Η –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –°-88, –Ξ–Β-111, –Ξ–Β-115 –Η –€–Β-110 –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η―Ö 15,5 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ - ―¹ 05.30 –¥–Ψ 21.00 (―²–Α–±–Μ. 60). –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

22.12.201309:3222.12.2013 09:32:31

0

21.12.201310:2021.12.2013 10:20:12

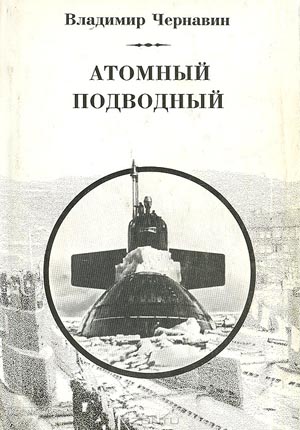

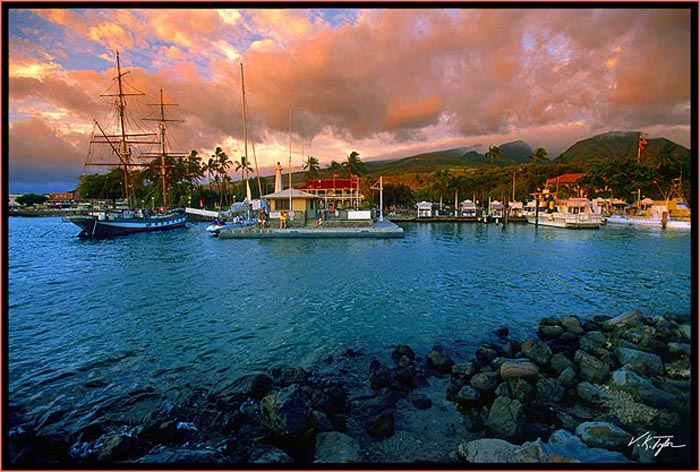

, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α 3-–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ –Γ–Λ, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Α–Κ –≤–Ψ―², –£.–ù.–ß–Β―Ä–Ϋ–Α–≤–Η–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è―Ö –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―², ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ε―ë―¹―²–Κ–Η–Φ–Η, –Α –Ω–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Β–≤―É―â–Η―Ö ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―² –Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –î―Ä–Β–Ι–Κ–Α. –û–Ϋ –¥–Α–Ε–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –Η –≤―¹–Β–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è ―²–Α–Κ–Η–Β –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Η–¥―É―â–Β–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≥–¥–Β –Κ–Α―΅–Κ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Α.  –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α. ¬Ϊ–™–Α–≤―Ä–Η–Η–Μ –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤¬Μ βÄ™ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² 850. –½–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ 11.08.1964, ―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É 29.12.1964, –≤–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι 30.06.1965–≥. –£–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β: ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―²–Ϋ–Ψ–Β: 2420 ―²., –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β: 3090 ―². –†–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―΄: –¥–Μ–Η–Ϋ–Α: 89,7 –Φ., ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α: 13 –Φ., –Ψ―¹–Α–¥–Κ–Α: 4,75 –Φ. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α: 16,3 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è: 11000 –Φ–Η–Μ―¨ (14,2 ―É–Ζ), 8800 –Φ–Η–Μ―¨ (16,3 ―É–Ζ), –ê–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: 60 ―¹―É―²–Ψ–Κ. –£ 1966 –≥–Ψ–¥―É –≤–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 38-–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ 1975-1976 –≥.–≥. –Γ–†–½–ö (―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨) ¬Ϊ–™–Α–≤―Ä–Η–Η–Μ –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤¬Μ –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β (–ë–Γ) 190 ―¹―É―²–Ψ–Κ. –£ 1993 –≥–Ψ–¥―É –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―É―²–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Φ―¹―è –Κ ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ―É¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ζ–Ψ–Ϋ―É –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―². –ù–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ω–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―΄―¹–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–¥―è–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä―΄. ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ ―â–Β–Ω–Κ―É. –ö–Α―΅–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Β―²―Ä―΄ ―Ä–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Η –Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Α, –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω–Α–Μ―É–±–Β, ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―è –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―¹―ë, ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ, –Η ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ.  ¬Ϊ–ù–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β¬Μ, βÄî –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –ü―ë―²―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ö–Α–Ζ–Α–Κ–Β–≤–Η―΅. –£―¹–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η―Ö –Η―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Φ. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ 1849 –≥–Ψ–¥. –®―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Α―΅–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ―ë―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥―É βÄî –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Α –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Α. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―à–Μ–Η –¥–Ψ–Ε–¥–Η, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ–Ψ, –≤ –Κ–Α―é―²–Α―Ö –Η –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―΄―Ä–Ψ―¹―²―¨. 10 (22) ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1849 –≥–Ψ–¥–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ω–Β―Ä–Β―¹―ë–Κ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –û–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –½–Β–Φ–Μ―è βÄ™ ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Η –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Α –™–Ψ―Ä–Ϋ, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ―É–≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―Ä―΄ –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Η ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ ―Ä–Β–≤―É―â–Η―Ö –Η ―¹―²–Ψ–Ϋ―É―â–Η―Ö –≤–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―² –Ζ–Μ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Α –™–Ψ―Ä–Ϋ –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α―â–Η―²―É –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―é–Ε–Ϋ–Ψ-–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è. –Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Β–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, ―¹―É―à–Η―²―¨ ―¹―²–Α–≤―à–Β–Β –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±–Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ê –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –±–Β–Ζ–≤–Β―²―Ä–Η―è, –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Α―è―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β―²―Ä–Α–Φ–Η, –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–≤―à–Η–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥.  –£ ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –ß–Η–Μ–Η, –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η–Η, –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Φ –Η –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β 29 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è (10 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è) 1849 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α―¹–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –û―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Η –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –ê.–Γ.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―Ü–Α―Ä―é –Ϋ–Α ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –Ξ–Η―²―Ä―΄–Ι –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –ê.–Γ.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Φ―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―é –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è ―à–Α–Ϋ―¹ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι ¬Ϊ–ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹¬Μ. –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―è, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Β–Φ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –ê.–Γ.–€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤―΄–Φ, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―¨―é. –ù–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β ―΅–Α―¹ –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤―É –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅―É –€–Α―à–Η–Ϋ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –≤ –Φ–Α–Β 1849 –≥–Ψ–¥–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ζ–Κ―É –Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –Ψ―²–¥―΄―Ö ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É –Η –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Ι―à–Β–Φ―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Η–Ζ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –¥–Μ―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Β–Φ―É –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è. –Θ―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ I –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é –¥–Μ―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ –±―΄–Μ –≤―Ä―É―΅–Η―²―¨ –Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β. –Γ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ―É –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Η –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ―Ä―²―΄ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ, –ê―è–Ϋ –Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ –Ϋ–Α –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Β. –û–± ―ç―²–Η―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É –†–Η–Ψ-–¥–Β-–•–Α–Ϋ–Β–Ι―Ä–Ψ –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Η―Ö–Η–Β–Ι, –≤―¹–Β ―É―¹―²–Α–Μ–Η –Η –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Β. 25 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è (6 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è) 1849 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ―¹―è ―΅–Η–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –Η 2 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è (14 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è) ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –ß–Η–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É –£–Α–Μ―¨–Ω–Α―Ä–Α–Η―¹–Ψ.  –ù–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É: –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Η–Μ–Α–Μ―¹―è –Β―â―ë –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ―΄–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι (–Δ–Η―Ö–Η–Ι) –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ. –ü―Ä–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –¥–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–¥―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α –™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η―Ö (–Γ–Α–Ϋ–¥–≤–Η―΅–Β–≤―΄―Ö) –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö. –Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XIX –≤–Β–Κ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―è –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨. –£–Ψ–Ε–¥―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö–Α―É–Α–Η –¥–Α–Ε–Β –Η–Ζ―ä―è–≤–Μ―è–Μ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä I –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α. (–Α–Ϋ–≥–Μ. Hawaiian Islands) βÄî –Α―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥ –Η–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Β―²―΄―Ä―ë―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Η –Α―²–Ψ–Μ–Μ–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α (–Φ–Β–Ε–¥―É 19¬Α –Η 29¬Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄). –™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ 18 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1778 –≥–Ψ–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹ –ö―É–Κ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ 3-–≥–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è (–Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Β –Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ–≥–Η–± 14 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1779, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―à–Β–Μ ―¹―é–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α). –ö―É–Κ –¥–Α–Μ –Η–Φ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Γ―ç–Ϋ–¥–≤–Η―΅–Β–≤―΄ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α (―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨) –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Μ–Ψ―Ä–¥–Ψ–≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–±―Ä–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η: –î–Ε–Ψ–Ϋ–Α –€–Ψ–Ϋ―²–Β–≥―é βÄ™ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―è ―¹―ç–Ϋ–¥–≤–Η―΅–Α. –ê―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥ –≤―΄―²―è–Ϋ―É―² ―¹ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α –Ϋ–Α ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Η–Φ–Β–Β―² –≤―É–Μ–Κ–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β; –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―ë –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α βÄî –™–Α–≤–Α–Ι–Η (―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α βÄî 21¬Α 30βÄô ―¹.―à. –Η 158¬Α –Ζ.–¥). –£ 1893 –≥–Ψ–¥―É –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹―²–≤–Ψ –™–Α–≤–Α–Ι–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Γ–®–ê –≤ 1898 –≥–Ψ–¥―É. –ë–Ψ́–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Α―Ä―Ö–Η–Ω–Β–Μ–Α–≥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Ι ―à―²–Α―² –Γ–®–ê ―¹ 1959 –≥–Ψ–¥–Α. (–€–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Η–Ζ –£–Η–Κ–Η–Ω–Β–¥–Η–Η βÄî ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η–Η). –û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É –¥–Μ―è ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ: –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä. –≠–Κ–Η–Ω–Α–Ε –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –±–Ψ–¥―Ä―΄–Φ, –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ, –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨. –£―¹―ë ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É–¥–Ψ–≤―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ. 31 –Φ–Α―Ä―²–Α (12 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è) 1849 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥ –™–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ―É–Μ―É ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ, ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α―è ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι –Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.  –ù–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ–ö–Ϋ―è–Ζ―¨ –€–Β–Ϋ―à–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ê.–û.–†―É–¥–Α–Κ–Ψ–≤–Α, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≥–Ψ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Α―¹―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―è, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –≤ –™–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ―É–Μ―É ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Β–Ϋ―¨. –û–Ϋ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≥―É–Μ―è–Μ–Η, –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –±–Α–Ζ–Α―Ä―É, –Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Η–Φ–Α―², –≥–Ψ―¹―²–Β–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α βÄî –≤―¹―ë ―ç―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ –Κ –Ψ―²–¥―΄―Ö―É. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –ê.–û.–†―É–¥–Α–Κ–Ψ–≤ ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤–Η–Ζ–Η―² –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―é –ö–Α–Φ–Β–Α–Φ–Β–Α. –ù–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Η –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Ψ–Μ–Κ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –™–Α–≤–Α–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –¥–Μ―è ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä, –≤ –¥–Α–Μ―ë–Κ―É―é –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É. –‰–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α–Μ–Η ―à–Κ–≤–Α–Μ–Η―¹―²―΄–Β –≤–Β―²―Ä―΄, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―à―ë–Μ –¥–Ψ–Ε–¥―¨, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Ψ―΅–Η, ―¹ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –¥–Ϋ―ë–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β: ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–≤–Β―Ä–Α. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ω―É―²–Η, ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η–Μ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è.  –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Η. –‰ ―Ö–Ψ―²―è ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Α―è –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Μ–Α –Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ, –Ϋ–Α –¥―É―à–Β ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β–Ω–Μ–Β–Μ–Ψ: ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –‰–Ζ-–Ζ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Ω–Α–¥–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ –ê–≤–Α―΅–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –≥―É–±―É. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―¹―É―²–Κ–Η 12 –Φ–Α―è (24 –Φ–Α―è) 1849 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α 8 –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Η 23 –¥–Ϋ―è. –£ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―É ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β–≥–Ψ 33 –¥–Ϋ―è. –£ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ¬Μ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –ö–Α–Φ―΅–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –€–Α―à–Η–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―² –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –≤―Ä―É―΅–Η―²―¨ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―É―é –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η―é –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ―É –Η–Ζ –‰―Ä–Κ―É―²―¹–Κ–Α, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –·–Κ―É―²―¹–Κ –≤ –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ―É –Η –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Κ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤ –Β―â―ë –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―É―²–Η. –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², ―΅―²–Ψ –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤, –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–Μ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―²–Α―ë–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–±―Ä―è―Ö –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²―¨ –≤ –ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ. –£–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–¥–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―¹ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Ω–Β―à–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―Ü–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α –¥–Μ―è –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ¬Ϊ–ë–Α–Ι–Κ–Α–Μ–Α¬Μ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α.  –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ (1826-1871), ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Η–Φ–Β―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –€.–Γ –ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ù.–ù.–€―É―Ä–Α–≤―¨―ë–≤–Α. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤―É –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η –ù.–ù. –€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α (–±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Α―³–Α –ê–Φ―É―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ) –€.–Γ –ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –≤ 1949 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ –‰―Ä–Κ―É―²―¹–Κ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Φ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ. –ë―Ä–Α–≤―΄–Ι –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Β―Ü –±―΄–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤, –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Β–Ϋ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α. –£―¹―è –Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Κ―Ä–Α–Β–Φ. –£ 1852 –≥. –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ζ–Α―΅―¨–Β–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, –£ –Φ–Α–Β 1855 –≥. ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ ―É―¹―²―¨–Β –ê–Φ―É―Ä–Α, –Α –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Α –½–Α–±–Α–Ι–Κ–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―²–Α–Φ–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α–±–Α–Ι–Κ–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤. –£ 1860 –≥. –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ –‰―Ä–Κ―É―²―¹–Κ –Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ –Γ–Ψ–≤–Β―² –Ω―Ä–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Β, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Η –ù.–ù. –€―É―Ä–Α–≤―¨–Β–≤–Α –≤ 1861 –≥. –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―¹―²–Α–≤ –≤ 35 –Μ–Β―² ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –‰–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –€.–Γ.–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –±―É―Ö―²–Α –Η –Φ―΄―¹ –Ϋ–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―ë–Μ–Κ–Ψ–≤ –≤ –ü―Ä–Η–Α–Φ―É―Ä―¨–Β, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≤ –ï–Ϋ–Η―¹–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β (–ö–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β).  –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

21.12.201310:2021.12.2013 10:20:12

0

20.12.201309:3920.12.2013 09:39:22

–Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 56. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–ë–Λ, ―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –°–€–ë 28.08.1941 –≥. ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –‰. –ê. –ö–Η―Ä–Β–Β–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 45] –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ (–¥–Α–Ε–Β, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ) –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–Φ–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –û–ë–ö, –ö–û–ù –Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –°–€–ë –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Η–Φ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―΅–Β―²–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―è―²―¨ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ, –Α –Ϋ–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Ψ―² ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―Ö–Ψ–¥ –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η―Ö –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η ―²–Β―Ö –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Α―Ö –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε―É―â–Η–Β―¹―è –Κ–Ψ–Φ―É-–Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Η ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α (–Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Η―Ö –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―². –¥.), –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Β, –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―΄ –Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É―²–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –£ –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Α―Ö –Α-–≤ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Α 3 –≥–Μ–Α–≤―΄ 2 ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ―΄ –Ψ–±―â–Η–Β –¥–Μ―è –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α―â–Η―²―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –ö―Ä–Α―²–Κ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Φ –Η―Ö: βÄî –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Α –Δ–©, –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Δ–Δ–Ξ ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η―Ö –Ϋ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –ü–€–û; βÄî –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Α –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―Ä―è–¥–Α ―²–Η–Ω–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤: ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥ –Η―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Κ –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Κ–Η ―ç―²–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö ―²―Ä–Α–Μ―΄ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤; βÄî –Ω–Μ–Ψ―Ö–Α―è –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –¥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Ψ–Ι –Γ–ö–† –Η –Γ–ö–ê; βÄî –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ζ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α; βÄî –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β: 1) ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ; 2) –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Β –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η; 3) –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –¥–Μ―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ―É–Β–Φ―΄―Ö –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―É–¥–Ψ–≤; βÄî –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η, –Μ–Η―à–Η–≤―à–Η–Β –ö–ë–Λ ―Ä―è–¥–Α –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―É–¥–Ψ–≤ (90% ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Η–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ψ–Ω―΄―² –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ-―³–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β ―΅–Α―¹―²–Η). –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―à–Β, –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η: 1. –½–Α–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ―΄–Φ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ–± –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ: –Α) –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö 10-12 –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Α―¹―²–Η―²―¨ –°–€–ë; –Ζ–Α ―ç―²–Η –¥–Ϋ–Η (―¹ 15.08 –Ω–Ψ 28.08) –±―΄–Μ–Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ 819 –Η–Ζ 2008 –Φ–Η–Ϋ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –≤―¹–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β 1,5 –Φ; –±) –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –¥–Μ―è ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Δ–Δ–© (–≤ 1,5-2 ―Ä–Α–Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β), –Α –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ü–€–û –Ζ–Α―²―Ä―É–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –°–€–ë. 2. –ù–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―΅–Β―²–Α–Φ–Η –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Κ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –±―΄–Μ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ –Ϋ–Α 14 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ù–Α―΅–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö, –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –£–Η–Ι–Φ―¹–Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ (―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Α―³–Η–Κ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β). –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é ―¹–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –°–€–ë: –Α) ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ö–û–ù-1 –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―΅–Α―¹―²―¨ –°–€–ë –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η; –Ω–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –™–Γ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –°–€–ë –≤ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤―¹–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –ö–û–ù –Η –û–ë–ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –°–€–ë –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 2-4 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η; –Η–Ζ-–Ζ–Α ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –ö–û–ù –Η –û–ë–ö –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –°–€–ë –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ (―²–Α–±–Μ. 38) ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö. –‰–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é (–≤ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β), –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄, ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ ―è–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ βÄî –Ψ―΅–Η―â–Α―²―¨ ―²―Ä–Α–Μ―΄ –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ―é; –±) ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –û–ë–ö –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –Η –Η–¥―²–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö; –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―Ö –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η –Ϋ–Β―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –ö–û–ù; –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –Ω–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –û–ë–ö –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –ö–û–ù ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α (25¬Α30' –ï); –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –™–Γ –Η –û–ü–† –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Η –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―Ö –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Φ–Β–Ι–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Δ–Δ–© –ö–û–ù-1, –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Δ–† –Η –£–Γ–Θ; –≤) ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ –Φ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –û–ë–ö, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –™–Γ –Η –û–ü–† –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η; –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ; –≥) –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ:  –Γ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–€–û) –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Γ–ö–† –Η –Γ–ö–ê –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ; –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Η ―¹–Κ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤, –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω―Ä–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Μ–Α–Ϋ―É, –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Η―Ö–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–û–ù-4 –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ö–û–ù-2 –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹–Η, –Α –Ω–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë; ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥―΄–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β―¹, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄; –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ψ–≤ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±–Β –Ω–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ –≤ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―à–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö; ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Β–Β―¹―è, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–≤―à–Β–Β―¹―è, –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è, –¥―΄–Φ –Η ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ ―¹–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Β―²–Κ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄, ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―é ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Α –±–Ψ–Β–Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –Η –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–≥–Ϋ―è –Ω–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β, –Η–Ζ-–Ζ–Α ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ–ö–† –Η –Γ–ö–ê –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―² –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. 3. –ù–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α: –Α) –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É–Φ –≠–€ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –™–Γ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄; –±) –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ ―¹ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ―É―Ä―¹–Α –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η –ê–†, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –±–Β–Ζ –ü–€–û –≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, –Η–Φ–Β―è –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―É―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –ü–û –Η –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² –Ϋ―É–Μ―è –¥–Ψ 16 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤; –≤) –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ö–û–ù-2 –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹–Η –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë, –Α –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ–Β, –≤–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Δ–Δ–© –ö–û–ù-1 –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ö–û–ù-3, –Η–¥―è –Ω–Ψ –Ψ―¹–Η –Λ–£–ö, –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α―²―¨ –ö–û–ù-2; –≥) –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―²―Ä–Β―Ö –Η–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Δ–† –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö–û–ù-1, –Η –≤―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Β–Φ –¥–Μ–Η–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Ψ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. 4. –ù–Β–≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Ι –ù–Δ–©-40 –≤ ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―É―²–Β–Φ –Ψ–±–≤–Β―Ö–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨: –Α) ―É–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η; –±) –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Η –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―Ö (―É–±–Ψ―Ä–Κ–Α –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―Ö –¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –ù–Δ–©-40, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Ψ–Ι: –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë –¥–Μ―è ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–ë –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ –Η –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ψ-–≤–Ψ–≤, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ―É –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄); –≤) –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―Ö –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Η–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²–Η–Ω–Ψ–≤. 5. –ù–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Ι –ù–Δ–©-40 –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―²–Η–Ω–Ψ–≤, –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ù–Δ–©-40, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ψ–≤. –‰–Φ–Β―é―²―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É: –Α) –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ζ–Φ–Β–Ι–Κ–Ψ–≤―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, ―à–Β–¥―à–Η–Φ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –ö–û–ù, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―΄; –±) –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―è―Ö, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ψ―² –Φ–Η–Ϋ, –Α ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É―é―² –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤―É –Η―Ö –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö; –≤) –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Ψ–±―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–≤―à–Η–Φ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η (―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –¥–Μ―è –Η―Ö ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Η ―¹ –Λ–£–ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Α –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨): –Ω–Ψ –¥–≤–Α –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α ―¹ –Ζ–Α―¹―²―Ä―è–≤―à–Η–Φ–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –Η–¥―É―â–Η―Ö –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Η –¦–î ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥¬Μ, –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É - –≠–€ ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ –Η –≠–€ ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –ë–Δ–© –Η –Δ–Δ–©; –≥) –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ (–¥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹–Α) –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Δ–© –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–≤―à–Α―è ―¹―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ –Φ–Η–Ϋ –≤ –Ϋ–Β–Ι, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –ö–û–ù –Η ¬Ϊ–Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Β–Φ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α, –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Μ–Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹ –Η―Ö –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄. –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Η―à–Η, –Ϋ–Β –Ψ―â―É―â–Α―è –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ, –û–ë–ö, –ö–û–ù, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ ―¹―É–¥–Ψ–≤. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄―à–Β –Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―É–Φ–Α–Μ―è―é―² –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥ –Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Α –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤ –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –Λ–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –°–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η 225 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η –ö–ë–Λ –Η –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤ βÄî ―ç―²–Ψ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Α―è –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Ψ―²–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Β–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –‰ –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü―΄ –≤ –Β–Β ―Ö–Ψ–¥–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–½–ù –Ψ–± ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―ç―²–Α–Ω –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―³–Μ–Ψ―² –Ε–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è. –û –Ϋ–Η―Ö βÄî –Ϋ–Η–Ε–Β. 4.3. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―ç―²–Α–Ω –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η βÄî –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―Ä―¨–Β―Ä–Α (―¹ 05.30 29.08 –¥–Ψ 18.15 30.08)–£―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ –Η ―¹―É–¥–Α–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ 29 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ 05.30 –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Δ–† ¬Ϊ–ë–Α–Μ―Ö–Α―à¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-3 ―¹–Ψ ―¹–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–≤―É―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ―É―Ä―¹―É –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è (―²–Α–±–Μ. 60). –½–Α―²–Β–Φ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α–¥ –ö–û–ù –Η –û–ë–ö. –ê ―¹ 07.00 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β ―É–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤. –Γ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä―΄―à –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Η –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―ç―²–Α–Ω–Α–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ. –‰–Ζ-–Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²–Ψ―¹―²–Η –ö–û–ù –Η –û–ë–ö –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 30 –Φ–Η–Μ―¨) –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η–Ζ –Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α (–Γ–ö–† ¬Ϊ–ë―É―Ä―è¬Μ) –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –°–€–ë –Μ–Η―à―¨ –≤ 09.50 29.08, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–≥–Ψ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―è–≤–Μ―è–≤―à–Β–Β―¹―è ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―É–¥–Α―Ä―΄ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ 29.08 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –≤―΄―à–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β. –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ―΄–Ι ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η–≤―à–Β–Ι ―É–¥–Α―Ä―΄ –Ω–Ψ ―¹–Η–Μ–Α–Φ –ö–ë–Λ, –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η―Ö –Δ–Δ–Ξ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –≤ ―²–Α–±–Μ. 57 –Η 58. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 57. –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Η ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–≤―à–Β–Ι ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É –ö–ë–Λ 28-29.08.1941 –≥. (–Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤) –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: 1. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –≤ ―΅–Α―¹―²―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –£–£–Γ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Κ 28.08.1941 –≥. 2. –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, 6-―è –Α–≤–Η–Α―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨―è –£–€–Γ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η –≤–Β–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ―É―é ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α 26, 27 –Η 28 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ 28 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Β―é –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ (?). –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –¥–≤–Α –¥–Ϋ―è 6-―è –Α–≤–Η–Α―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Η–Μ―¨―è –≤–Β–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ―É –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Β―²―΄ –≤ ―Ü–Β–Μ―è―Ö –ü–£–û –Ϋ–Α–¥ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ. –ë–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Η. –Δ–Α–±–Μ–Η―Ü–Α 58. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Κ―²–Η–Κ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É –ö–ë–Λ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 243, 265, 274, 276, 287] –ü―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Β: –î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α –ù–Β 59 –Γ-2 –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ―΄. –ü–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –ê.–£.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 71], –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è 29.08 –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Α 137 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ-–≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α―Ö –ê.–£.–ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ω–Η―à–Β―²), 16 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ-–≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―²―Ä–Η –≤―΄–Μ–Β―²–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –î–Μ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –≤―΄–Μ–Β―²–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ-–≤―΄–Μ–Β―²–Ψ–≤, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α 30.08, –Α–≤―²–Ψ―Ä―É ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –ê―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―², ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η ―¹―É–¥–Α, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Ψ 30, –Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ, –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ 15 –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü. –Δ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–± –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄–Μ–Β―²–Α–Μ–Α ―¹ ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α –†–Α–Κ–≤–Β―Ä–Β (–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α) –Η ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –€–Α–Μ―¨–Φ–Η (–±–Μ–Η–Ζ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η), –Θ―²―²–Η (―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –ö–Ψ―²–Κ–Α), ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–Ϋ―è 29.08 ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 100 –Κ–Φ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹ ―Ä–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Α. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Φ ―¹ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –≤―΄–Μ–Β―²―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α–¥ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η―Ö, –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥―Ä―è–¥ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―¹―É–¥–Ϋ―É, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―É―¹–Η–Μ–Η―è ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –¥–Α–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–±–Μ. 59 –Η 60. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Η―Ö –Α―²–Α–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Α –Ψ―² ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Φ–± ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Φ–Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η. –£ 08.45, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ 27¬Α30', –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Α –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ―è –‰-16, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Η―Ö –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è. –£ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –™–Γ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –ù–Ψ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–£–Γ –ö–ë–Λ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Ψ–Κ―Ä–Η–Κ–Α¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ: –≤ 07.06: ¬Ϊ–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β―² –‰–ê –Ϋ–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Β 27¬Α?¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 692];–≤ 07.21: ¬Ϊ–£―²–Ψ―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ: –≤―΄―¹–Μ–Α―²―ä –‰–ê –Κ –ö–† ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 692]; –≤ 07.40: ¬Ϊ–Δ―Ä–Β―²–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è―é: –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β―² –‰–ê?¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 692]; –≤ 08.15: ¬Ϊ–ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Β―² –‰–ê –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β?¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 692]. –û–±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α (–≤ 07.15 ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ–Η ―¹–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―΄ –±–Ψ–Φ–±―΄ –Ϋ–Α –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ), –Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α 29.08 ―²―Ä–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–£–Γ –Η―Ö –Φ–Β―¹―² –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α, –Ψ ―΅–Β–Φ ―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨―¹―è ―¹ 08.00. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–£–Γ, ―¹―΅–Η―²–Α–≤―à–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Η―¹―²―Ä–Β–±–Η―²–Β–Μ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―² –Ψ. –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α–Α―Ä–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –≤―΄―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―Ä―É–±–Β–Ε―É. –ê –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é –Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Η –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤ –€–ë–†-2, –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η―Ö –Κ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―É –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –ü–¦–û –≤ 06.31 29.08. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

20.12.201309:3920.12.2013 09:39:22

0

19.12.201309:3619.12.2013 09:36:40