–С–∞–љ–љ–µ—А

–Т–Є–і–µ–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є: –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л 2025

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П

0

07.11.200909:0707.11.2009 09:07:20

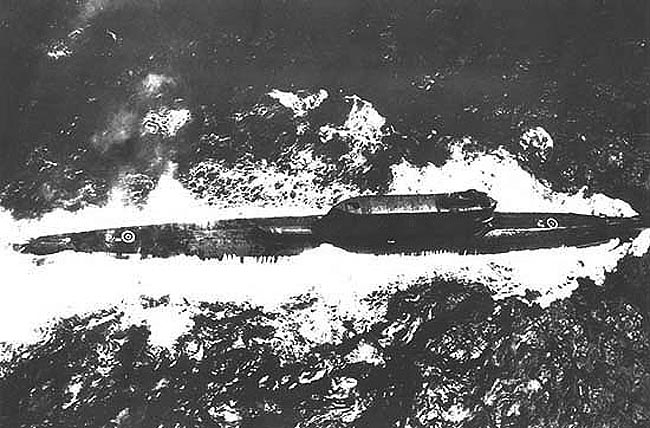

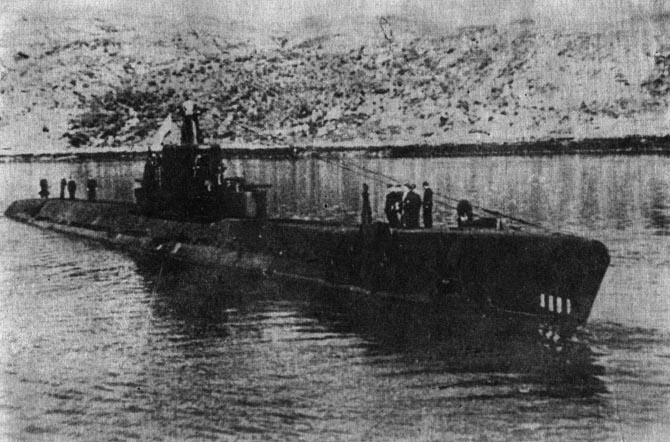

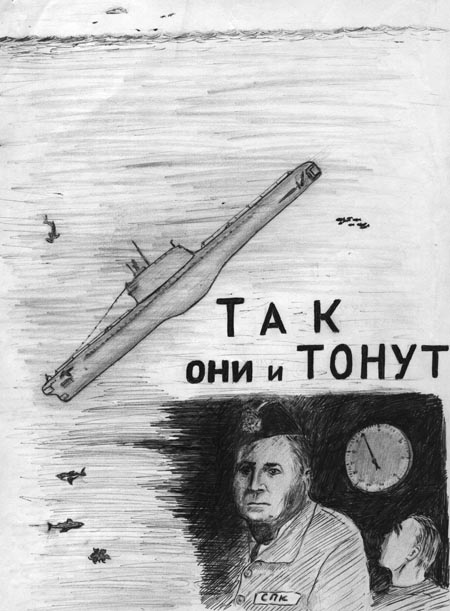

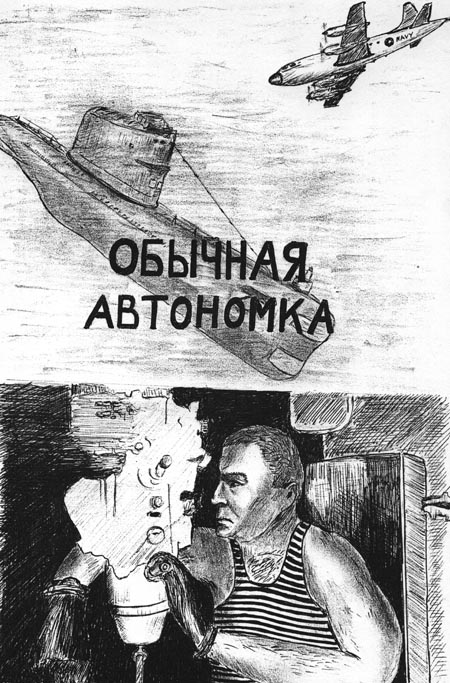

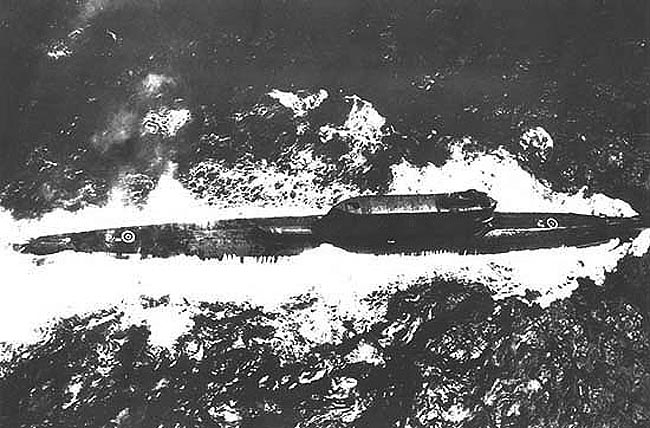

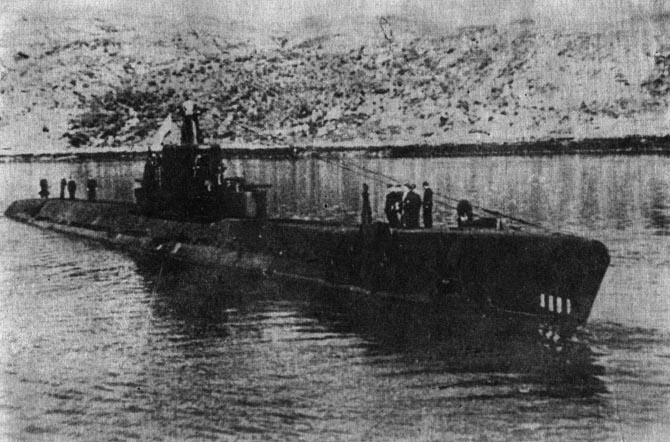

–Ю–Я–Р–°–Э–Р–ѓ –У–Ы–£–С–Ш–Э–Р, –Ш–Ы–Ш –Ґ–Р–Ъ –Ю–Э–Ш –Ш –Ґ–Ю–Э–£–Ґ  –Ю–њ—Л—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞–Ї–∞–њ–ї–Є–≤–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –і–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–µ–Љ–∞–ї—Л–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ. –°–µ–є—З–∞—Б –≤—Б—П–Ї–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ј–љ–∞–µ—В –Њ —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-278" ("–Ъ–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–µ—Ж"). –Т –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є, –љ–Њ –Є –Њ–± –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, –љ–Є –њ–Є—Б–∞—В—М, –љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –±—Л–ї–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ. –Т –Љ–∞—А—В–µ 1968 –≥–Њ–і–∞ –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П —Б–ї—Г–ґ–Є–ї, —Б–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П: —Г—И–ї–∞ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ –Є –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ "–Ъ-129", –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Љ–Њ–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ъ–Њ–±–Ј–∞—А—М. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –µ–µ –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–є –љ–∞ –њ—П—В–Є–Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ. –Я–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –µ–µ –њ–Њ–і–љ—П—В—М, –љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Њ—Б–Њ–≤—Г—О —З–∞—Б—В—М: –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –ї–Њ–і–Ї–Є —А–∞–Ј–ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –њ–Њ–і–љ—П—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –њ–Њ —А—П–і—Г –њ—А–Є—З–Є–љ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–љ–Њ–є. –Ю—В—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–∞ —Н—В–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞? –Ю—В—З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–≥–Є–±–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Є –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є? –Я—А–Є—З–Є–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Ґ–µ–±–µ, –Љ–Њ–є —О–љ—Л–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, —П —Е–Њ—З—Г —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є, –љ–∞ –Љ–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –∞–≤–∞—А–Є–є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –і–∞ –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–∞ –ї—О–±—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е —А–∞–±–Њ—В—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–µ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є. –Я—Г—Б—В—М –љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П —В–µ–±–µ, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, —Б–Ї—Г—З–љ—Л–Љ–Є –Є –љ–µ—А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Љ–Њ–Є —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П. –Т–µ–і—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞, —В—А–µ–±—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Я–Њ –Љ–Њ–µ–Љ—Г –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ—Г —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є –Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є, —Б–ї—Г—З–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Є, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Б–ї—Г—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, —В–∞–Є—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ, –∞ –њ—А–Њ—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –≤ —Е–∞–ї–∞—В–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ –≤–Є–љ–µ –ї—О–±–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≥–Њ—А–µ—В—М, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –њ–Њ–і —В–∞—А–∞–љ–љ—Л–є —Г–і–∞—А, —А–∞–Ј–±–Є—В—М—Б—П –Њ —Б–Ї–∞–ї—Л –Є "–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П" –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –≥–і–µ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –±—Г–і–µ—В —А–∞–Ј–і–∞–≤–ї–µ–љ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–Љ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї —Е—А—Г–њ–Ї–∞—П —Б–Ї–Њ—А–ї—Г–њ–∞ –Њ—А–µ—Е–∞. –Я—А–Њ–Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г—О –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ. –Т –Ю–Ъ–Х–Р–Э –° "–І–£–Ц–Ш–Ь" –≠–Ъ–Ш–Я–Р–Ц–Х–Ь–°–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1966 –≥–Њ–і–∞ –Љ–µ–љ—П - —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-126", –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ "–њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–ї–Є" —З–Є—Б–ї–Є—В—М—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–є, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ —З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є "–Ъ-139". "–†–Њ–і–љ–Њ–є" —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ —Н—В–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–Љ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –і–љ–µ–є –љ–∞ –і–µ—Б—П—В—М —Г–ї–µ—В–µ—В—М –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤ –Ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В—Ж—Г. –Я–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г —В–∞–Ї–∞—П "–њ—А–Є–њ–Є—Б–Ї–∞" –љ–Є—З–µ–Љ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Њ–±—А–µ–Љ–µ–љ—П–ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П "–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ" —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –і–µ–≤—П—В–Њ–є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В—А–Є –і–љ—П, –і–µ–ґ—Г—А–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г —Б—А–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ "–і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М" –Ј–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ї–Њ–і–Ї—Г, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –≤ –±–∞–Ј—Г –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –С—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ —Г—И–µ–ї —П —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ –љ–∞ –і–≤–∞ —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞... –Р–Т–Р–†–Ш–Щ–Э–Ю–Х –Т–°–Я–Ы–Ђ–Ґ–Ш–Х–Э–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –ґ–Є–Ј–љ—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –њ–Њ–Ї–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –љ–∞–Ї–∞—В–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–ї–µ–µ. –Ф–љ–µ–Љ —И–ї–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є. –Э–Њ—З—М—О, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —И—В–Њ—А–Љ–Є–ї–Њ, –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ, –њ–Њ–і –†–Ф–Я - —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–Є–Ј–µ–ї—М –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П —Е–Њ–і–∞ –Є –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤. –†–µ–ґ–Є–Љ –†–Ф–Я (—А–∞–±–Њ—В–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—П –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є) –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 629 (–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –ї–Њ–і–Њ–Ї —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞—И–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П) –±—Л–ї —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ. –Ю–њ—П—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї—Г—Б—М –Є –њ–Њ—П—Б–љ—О.  "–•–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞" –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –µ–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –Є—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ—Л–Љ–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є. –Э–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –і–Є–Ј–µ–ї—П–Љ –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Є —П–і–µ—А–љ—Л–µ (–∞—В–Њ–Љ–љ—Л–µ) –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–Є. –Ы–Њ–і–Ї–Є, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ы–Њ–і–Ї–Є –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М—О. "–Я–Њ—В–∞–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞" –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л —А–µ—И–∞—В—М —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є: —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞—В—М –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ "—Б–Ї–Њ—А–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –і–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ—А–Њ –і–µ–ї–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П". –Р—В–Њ–Љ–Њ—Е–Њ–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ-—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П, –∞ –≥–Њ–љ–Ї–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є —И–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞—И–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞–Љ –Є —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—П–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–∞—В—М —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –∞ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞—В—М —Н—В–Є –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Э–Њ –ї–Њ–і–Ї–Є-–≥–Є–±—А–Є–і—Л, —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В 629, - —Н–љ–µ—А–≥–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є "–ї–Є—И–љ–Є–є" –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —В—А–µ—Е–њ–∞–ї—Г–±–љ—Л–є —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї, - –њ–Њ–і –†–Ф–Я –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л –Ї –≤–Њ–ї–љ–µ. –Ю–љ–Є —В–Њ "–≤—Л—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–Є" –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Є —В–µ—А—П–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ - "—Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М", —В–Њ "–њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М" –љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г... –Х—Б–ї–Є —В—Л, —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—И—М —Б–µ–±–µ –Љ–Њ—В–Њ—Ж–Є–Ї–ї —Б –Ї–Њ–ї—П—Б–Ї–Њ–є-–Ї—Г–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –Њ—В –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–∞, —В–Њ –њ–Њ–є–Љ–µ—И—М —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є–Љ "–∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–Љ" –љ–∞ –љ–µ—А–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є –Є –≤ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–і–Ї–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –Ш—В–∞–Ї, –≤ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б—Г–±–±–Њ—В "–Ъ-139", —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М, —И–ї–∞ –њ–Њ–і –†–Ф–Я. –Э–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –њ–Њ —Б—Г–±–±–Њ—В–∞–Љ, —И–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–∞. –°–і–∞–≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О "–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї—Г—О" –≤–∞—Е—В—Г –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г, —П –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ–є—В–Є—Б—М –њ–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —Е–Њ–і –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –≤–і—А—Г–≥... "–Ы–Њ–і–Ї–∞ –љ–µ –і–µ—А–ґ–Є—В –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г! –Т—Б–њ–ї—Л–≤–∞–µ—В!" - –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–µ—Б—Г—Й–Є–є –≤–∞—Е—В—Г –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —А—Г–ї—П—Е –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ. –І—Г—В—М –ї–Є –љ–µ —Е–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Л —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤—Л–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М –µ–Љ—Г –Ј–∞ –њ–ї–Њ—Е—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞ —А—Г–ї—П—Е, –∞ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —В—А—О–Љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Г. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В—П–ґ–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М! –У–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —Г–ґ–µ –њ—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е 12 - 14! –†—Г–ї–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є "–љ–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ", –љ–Њ... –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–∞! –Ш–Ј –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –≥–Њ–ї–Њ—Б –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞: "–Т–љ–Є–Ј—Г! –Ч–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є —Б–ї–µ–і–Є—В–µ?" –Т–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤ –¶–Я –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б–Њ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Т–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –љ–µ –і–µ–ї–∞–ї. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –і–Є–Ј–µ–ї—М. –°—В—А–µ–ї–Ї–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ —Б –і–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –њ—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –љ–∞... —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤! –Ч–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л. –Р –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤–Њ–і–∞! "–°—В–Њ–њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М!" - –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Њ—А–∞–ї –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї. –Э–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–µ –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–∞ –Љ–µ—В—А–Њ–≤! "–Я—А–Њ–і—Г—В—М –±–∞–ї–ї–∞—Б—В –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ! –†—Г–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ! –Я–Њ—И–µ–ї –љ–∞—Б–Њ—Б –Є–Ј —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞ –±–Њ—А—В!" - –љ–∞—З–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, —П –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї. –Э–Њ –њ—А–Њ–і—Г–≤–∞—В—М –±–∞–ї–ї–∞—Б—В –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б—В–Њ –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Г–ґ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ: –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–µ –±—Л–ї–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞, —Г–ґ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–∞—П –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Г—О. –Ы–Є—З–љ–Њ —П –і–∞–ґ–µ –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Њ—В –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–∞ –Љ—Л—Б–ї—М —Б–≤–µ—А–ї–Є–ї–∞ –Љ–Њ–Ј–≥: "–Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Є –Є —В–Њ–љ—Г—В!" –С—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–±–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ—В –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –љ–∞—И–µ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є, –≤–µ–і—М –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М... –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–∞–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Г—О –≤ —Н—В–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г: "–Ґ—А–Є –Љ–Њ—В–Њ—А–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є –≤–њ–µ—А–µ–і!" –Ш - –Њ —З—Г–і–Њ! –Ы–Њ–і–Ї–∞ –Ј–∞–і—А–Њ–ґ–∞–ї–∞, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤–∞—П, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—О—Й–µ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М! –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–љ–∞ "–њ—А–Њ–±–Ї–Њ–є" –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ! –Ь—Л –ґ–Є–≤—Л! –Э–Њ –≤ —З–µ–Љ –ґ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—П? –Р –Ы–Р–†–І–Ш–Ъ –Я–†–Ю–°–Ґ–Ю –Ю–Ґ–Ъ–†–Ђ–Т–Р–Ы–°–ѓ–Э–∞—Г—В—А–Њ, —Г–ґ–µ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –Є–Ј –±–µ—Б–µ–і —Б –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –±–Њ—Ж–Љ–∞–љ–Њ–Љ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –±–∞–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ —Б—В–Њ–ї—М —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤ - —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ —Г–≤–Њ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, "—А–∞—Ж–Є—О" (—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ): –Њ—В–≤–µ–ї –Њ—В –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—Й–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А —Б –Ј–∞–±–Њ—А—В–Њ–Љ, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і —Б –Ї—А–∞–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–є –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –≥–∞–ї—М—О–љ–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М –≤ –Њ–±—А–µ–Ј (—В–∞–Ј–Є–Ї, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є–є –±–∞–љ–љ—Г—О —И–∞–є–Ї—Г) –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –і–ї—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–Ї. –Я–Њ–Ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї, –љ–Њ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є... –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤, –њ—А–Є–±–Є—А–∞—О—Й–Є—Е –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –љ–∞—З–∞–ї –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М –≤–Њ–і—Г –≤ –Њ–±—А–µ–Ј, —Б—В—А–µ–ї–Ї–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А–∞ —Б—В–∞–ї–∞ "–≤—А–∞—В—М": –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –њ—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤, —В–Њ –µ—Б—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ—М—И—Г—О —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Р –Љ—Л-—В–Њ –і—А—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≥–Њ–љ—П–ї–Є –ї–Њ–і–Ї—Г –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г! –Э–Х–Ґ, –Т–°–Х-–Ґ–Р–Ъ–Ш –Э–Х –Я–†–Ю–°–Ґ–Ю!–Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В–∞ "—А–∞—Ж–Є—П" –Є –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ—А–Є–±–Њ—А–Ї–∞? –Ґ–∞–Ї –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В? –Э–µ—В, –љ–µ —В–∞–Ї! –Р –љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –≤–∞—Е—В—Л –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е? –Т–µ–і—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–≤—Л—Е –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А—Л, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Б–ї–µ–і–Є—В—М –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤, –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–µ –і–µ—Б—П—В—М –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Х—Б—В—М –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А –Є –≤ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Р —Г–ґ —Г –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є! –Р —З—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А? –£–≤–Є–і–µ–≤, —З—В–Њ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ—В –≤–Њ–і–Њ–є –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В—Б—П, –Њ–љ –Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ, –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В –љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є (—Б–∞–Љ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А—Г –љ–µ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї) –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ —Б–µ–ї –љ–∞ —Б—В–Њ—П—Й—Г—О –≤ —А—Г–±–Ї–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–≥—А–µ–ї–Ї—Г... –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ —А–∞–Љ–Ї–Є –љ–µ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Ф–∞–ґ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤, —З—В–Њ —В—А–∞–Ї—В –њ–Њ–і–∞—З–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Ї –і–Є–Ј–µ–ї—О –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л—В –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –њ–Њ–њ–ї–∞–≤–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Ї–ї–∞–њ–∞–љ–Њ–Љ –Є –і–Є–Ј–µ–ї—М "–Ј–∞–≥–ї–Њ—Е", –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Г—О –Є –≥–∞–Ј–Њ–≤—Г—О –Ј–∞—Е–ї–Њ–њ–Ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ —В—А—О–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–і–∞ (–њ–Њ–њ–ї–∞–≤–Ї–Њ–≤—Л–є –Ї–ї–∞–њ–∞–љ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П). –Т–Њ–і–∞ –ґ–µ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–∞—П –≤ —В—А—О–Љ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–∞—П –≤ —Г—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—В—П–ґ–µ–ї—П–ї–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г... –Ю–±–Є–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ—Й—Г—В–Є—В—М —В–∞–Ї—Г—О —Б–ї–∞–±—Г—О –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –≤ –љ–µ—И—В–∞—В–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. –ѓ –Ї–∞–Ј–љ–Є–ї —Б–µ–±—П –Ј–∞ —П–≤–љ—Г—О –љ–µ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –≤–љ–Є–Ї –≤ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —Б–ї—Г–ґ–±—Л –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П –Є "—З—Г–ґ–Њ–Љ" –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –Ч–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ —П —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ј–љ–Є–ї —В–Њ–≥–і–∞... –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —П –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ—Г —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ - "—Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є", –Њ–±—А–∞–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л—В—Г–µ—В –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Љ–љ–µ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–≤–∞–ї —П–≤–љ–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–Є–ї.  –Я–Ю–Ф–Т–Ю–Ф–Э–Ђ–Х –†–Р–Ъ–Х–Ґ–Ю–Э–Ю–°–¶–Ђ - –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е, –і–∞–ї—М–љ–Њ–±–Њ–є–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—О—В—Б—П –і–ї—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –љ–∞–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ю–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–Љ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞ –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –°.–У.–У–Њ—А—И–Ї–Њ–≤, "–Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ—Й—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞" –Ю–С–Ђ–І–Э–Р–ѓ –Р–Т–Ґ–Ю–Э–Ю–Ь–Ъ–Р  –Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —П —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї "–Ъ-126"-–є, —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–Њ–Љ. –°–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ –Љ–∞—П 1970 –≥–Њ–і–∞. –Ь–∞–љ–µ–≤—А–Є—А—Г–µ–Љ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ, –Є–Ј –ї—О–±–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—И –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —А–∞–Ї–µ—В–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞, –Ј–∞–љ—П—В—М –Њ–≥–љ–µ–≤—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –њ–µ–ї–µ–љ–≥—Г –Є –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–Є —А–∞–Ї–µ—В—Л. –С–Њ–µ–≤—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —Н—В–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М –≤ —П–і–µ—А–љ—Г—О –њ—Л–ї—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –≤ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б–∞–Љ–∞ —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—Г—Б–Ї–∞ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ-—П–і–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є —Г—В—О–ґ–Є–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –Ґ–Є—Е–Є–є –Њ–Ї–µ–∞–љ, —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—П –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і–љ–µ–Љ –њ–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є, –њ–Њ–і–≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–∞–љ—Б—Л —А–∞–і–Є–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ, –∞ –љ–Њ—З—М—О - –њ–Њ–і –†–Ф–Я –Є–ї–Є –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є, –Ј–∞—А—П–ґ–∞—П –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л. –°–Х–Р–Э–° –°–Т–ѓ–Ч–Ш–Т —Б–≤–Њ–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ї—А–Њ—И–µ—З–љ–Њ–є –Ї–∞—О—В–µ –њ—Л—В–∞—О—Б—М —Б–њ–∞—В—М "–≤–њ–Њ–ї–≥–ї–∞–Ј–∞". –Я—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ, —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—А–µ–Љ—Г, —Б–ї—Л—И—Г –њ–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г –≤–љ—Г—В—А–Є–Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –≤—Б–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є–Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –њ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ї–∞—О—В—Г —А–µ–њ–Є—В–µ—А–Њ–≤ (–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–є) –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ —Г–±–µ–ґ–і–∞—О—Б—М, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –і–µ—А–ґ–Є—В –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Г—О –Љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Њ—В –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ –љ–µ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П, —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –љ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤—Б–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ. –°–Ї–Њ—А–Њ - —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є. –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–і–≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞—В—М —А–∞–і–Є–Њ–∞–љ—В–µ–љ–љ—Г, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —А–∞–і–Є–Њ–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О —Б –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ —А–Њ–і–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –љ–µ –і–∞–є –С–Њ–≥, –Є —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є (–і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —Б—В—А–∞—И–љ–Њ!) —Б–Є–≥–љ–∞–ї –љ–∞ —Б—В–∞—А—В —А–∞–Ї–µ—В? –Э–µ—В, –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л—В—М, - —Г—Б–њ–Њ–Ї–∞–Є–≤–∞—О —Б–µ–±—П –Є –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Ј–∞—Б—Л–њ–∞—О... –°–Ї–≤–Њ–Ј—М –і—А–µ–Љ—Г - –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ—Л–є —Б—В—Г–Ї –≤ –і–≤–µ—А—М. –У–Њ–ї–Њ—Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-4 (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤—П–Ј–Є, –Њ–љ –ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л - –†–Ґ–°): "–Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, —З–µ—А–µ–Ј 15 –Љ–Є–љ—Г—В - —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є!" –ѓ —Г–ґ–µ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П. –†—Л–≤–Ї–Њ–Љ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—О —Б –і–Є–≤–∞–љ–∞ –Є, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –њ—А–Є–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –≥–Њ–ї–Њ—Б—Г –Є –ї–Є—Ж—Г "—Б–≤–µ–ґ–µ–µ" –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, —Б—Г—Е–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И—Г: "–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ, —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–і—Г!" –°–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–µ–Љ: –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–ї—Л—И–∞—В—М –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —А–∞—Б—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ. –Т—Л—Е–Њ–ґ—Г –Є–Ј –Ї–∞—О—В—Л, –Ј–∞–њ–Є—А–∞—О –і–≤–µ—А—М —Н—В–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞ —Б–µ–Ї—А–µ—В–Њ–≤ –љ–∞ –Ї–ї—О—З –Є "–љ—Л—А—П—О" —З–µ—А–µ–Ј —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–Є–љ–≥—Б –Є –і–≤–µ—А—М-–ї—О–Ї –≤ —В—А–µ—В–Є–є –Њ—В—Б–µ–Ї. –ѓ - –≤ "–Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ" –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г. –°–µ–є—З–∞—Б –Ј–і–µ—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞, –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –љ–∞—А—Г—И–∞–µ–Љ–∞—П –ї–Є—И—М –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ —И–Є–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Љ–µ—Б–Є –≤ –њ—А–Є–≤–Њ–і–∞—Е —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А—Г–ї—П–Љ–Є –і–∞ –Њ—В–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –≤–њ–Њ–ї–≥–Њ–ї–Њ—Б–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞–Љ–Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Є –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—Б–Њ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–Њ–є! –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П. –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–є —Н—В–Њ—В –Њ–±–Љ–∞–љ—З–Є–≤. –Т –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –і–∞ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М—Б—П, –≤–Ј–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є, –∞ —В–Њ –Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є —В—А–µ–≤–Њ–≥–Њ–є. –Ю—З–µ–љ—М –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј —Б—З–Є—В–∞–љ–љ—Л–µ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П "–≤—Б—В—А—П—Е–љ—Г—В—М" —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —П —В–≤–µ—А–і–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї—Г—О –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і—М: "–Х—Б–ї–Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–µ—И—М—Б—П - —Б—В—А–Њ–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –Є–ї–Є –љ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В—М - —Б—В—А–Њ–є! –Х—Б–ї–Є —А–∞–Ј–і—Г–Љ—Л–≤–∞–µ—И—М - –Њ–±—К—П–≤–ї—П—В—М —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г –Є–ї–Є –љ–µ –Њ–±—К—П–≤–ї—П—В—М - –Њ–±—К—П–≤–ї—П–є –µ–µ!" –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П–Љ: –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥–µ, –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –≤—Б—П–Ї–Є–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є –ґ–∞–ї–Њ—Б—В–Є. –°–Ї—А–Є–њ–љ—Г–ї–∞ –і–≤–µ—А—М —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —А—Г–±–Ї–Є: —А–∞–і–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—Б—В—Л —Г–ґ–µ —В–∞–Љ. –Я–Њ—Е–≤–∞–ї–Є–ї –Є—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ: –≥–Њ—В–Њ–≤—П—В—Б—П –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ, –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—П —В—А–µ–≤–Њ–≥–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–і–≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г —А–∞–±–Њ—В—Л —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –µ—Й–µ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г. –Ь–Њ–ї–Њ–і—Ж—Л! –Ч–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—О –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–Є–і—Л–≤–∞—О, –Ї–∞–Ї–∞—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г –њ–Њ–≥–Њ–і–∞. –Я—А—П–Љ–Њ –Є–Ј —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –Њ—В —В–∞—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞: –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П "–љ–µ—Г—Б–ї—Л—И–∞–љ–љ—Л–є" –љ–∞–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М. –Я–Њ–ї—Г—З–∞—О –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–∞ –љ–∞ —Н—В—Г –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –Њ–±—К—П–≤–ї—П—О –±–Њ–µ–≤—Г—О —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –®—Г–Љ–Њ–≤ –љ–µ—В. –£–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О —Е–Њ–і, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞—О –Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –Њ—В —В–∞—А–∞–љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –њ—А–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —Б–±–∞–≤–ї—П—О —Е–Њ–і –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ. –Ю—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В. –Ю–љ —З–Є—Б—В. –Я–Њ–≥–Њ–і–∞ - –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П, –њ–Њ—З—В–Є —И—В–Є–ї—М, —П—Б–љ–Њ–µ –љ–µ–±–Њ –Є —П—А–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –љ–∞ –љ–µ–±–µ —А–µ–і–Ї–Є–µ –Њ–±–ї–∞—З–Ї–∞.  –Я–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ —Б–ї—Л—И—Г –њ–Є—Б–Ї –Љ–Њ—А–Ј—П–љ–Ї–Є: —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є –љ–∞—З–∞–ї—Б—П. –†–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –љ–µ—В. –°–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ. –†–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –≤ –љ–∞—И –∞–і—А–µ—Б –љ–µ—В. –Ь—Л –Њ–њ—П—В—М –љ–∞ –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ. –≠—В–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–∞ –њ–Њ —Б–Њ–ї–µ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л. –Ю–љ–∞ "—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В" –љ–∞—Б –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –°–љ–Є–ґ–∞—О –±–Њ–µ–≤—Г—О –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М. –Я–Њ–і–≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ (–љ–µ –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –≤–∞—Е—В–Њ–є) —Б–Љ–µ–љ—Л - –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –Њ—В–і—Л—Е. –†–µ—И–∞—О, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г, —Б –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ —А–µ–ґ–Є–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –Ј–∞—А—П–і–Є—В—М –і–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Г—О –±–∞—В–∞—А–µ—О. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Б—М –≤ –Ї–∞—О—В—Г. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

07.11.200909:0707.11.2009 09:07:20

0

07.11.200908:2807.11.2009 08:28:40

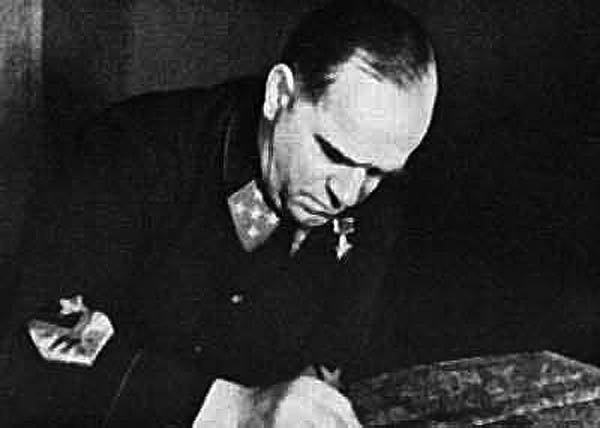

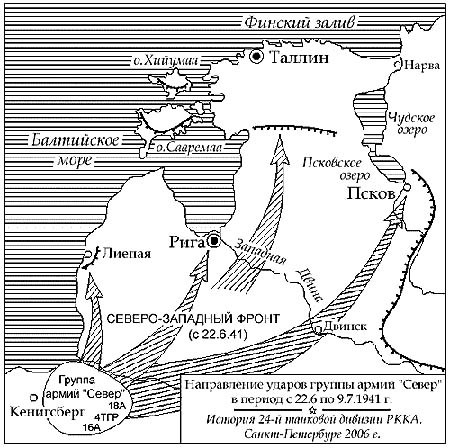

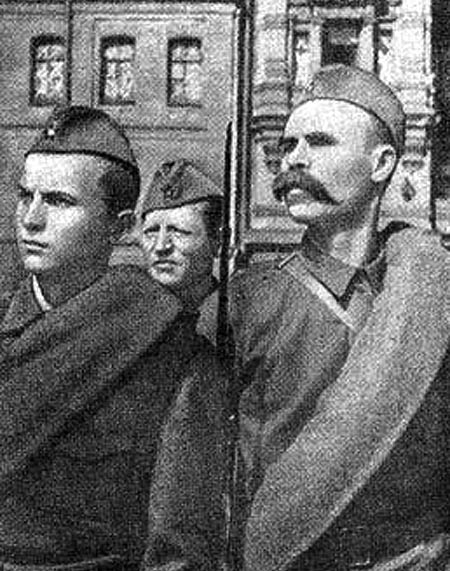

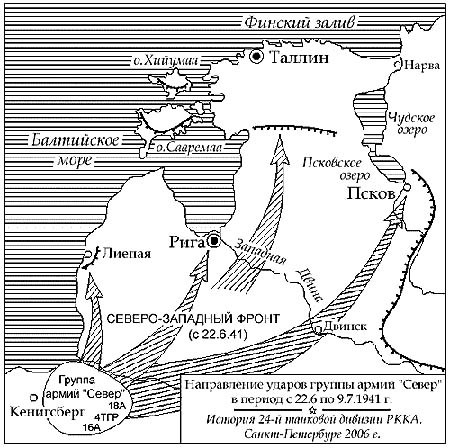

–С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Т–Є–Ї—В–Њ—А –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ.–Р —В–µ–њ–µ—А—М –Њ –Љ–∞—А—И–∞–ї–µ –У.–Ъ.–Ц—Г–Ї–Њ–≤–µ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –≥–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б –Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–Љ, –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е.  "–Я–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –Т—Л—Б–ї—Г—И–∞–≤ –Љ–Њ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–µ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Њ–љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А—З–Є–≤—Л–Љ–Є, —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤–і—А—Г–≥ —А–µ–Ј–Ї–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: - –Ґ—Л –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є? –Т–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ —П –љ–µ –њ–Њ–љ—П–ї –Є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї: - –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є. - –ѓ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О, —В—Л –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є? –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–ї—Б—П? –Т –≥–Њ–ї–Њ—Б–µ –µ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л–є –њ–Њ–і–±–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і. –Э–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П, –љ–Њ –њ–ї–Њ—В–љ–∞—П, –Ї—А—П–ґ–Є—Б—В–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–∞–і —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. "–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, —З—В–Њ –ї–Є, —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В? –Ъ–Њ–Љ—Г —Н—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б?" - –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —П, –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–≤, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Н—В–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Э–µ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞–ї –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—О –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-—Д–Є–љ–ї—П–љ–і—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї –љ–∞—З–Є–љ–ґ–µ–Љ 13-–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–є–Ї–µ. - –•—А–µ–љ–Њ–≤–∞, —З—В–Њ –ї–Є, —Б–Љ–µ–љ–Є–ї –Ј–і–µ—Б—М? –Ґ–∞–Ї –±—Л –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї! –Р –≥–і–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Э–∞–Ј–∞—А–Њ–≤? –ѓ –µ–≥–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї. - –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Э–∞–Ј–∞—А–Њ–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ —И—В–∞–±–µ –≥–ї–∞–≤–Ї–Њ–Љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –і–≤—Г—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤, - —Г—В–Њ—З–љ–Є–ї —П. - –Ю–љ —Г–ї–µ—В–µ–ї —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–Њ—З—М—О –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–Љ. - –Ъ–Њ–Њ—А–і–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї... —Г–ї–µ—В–µ–ї... - –њ—А–Њ–±—Г—А—З–∞–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤. - –Э—Г –Є —З–µ—А—В —Б –љ–Є–Љ! –І—В–Њ —В–∞–Љ —Г —В–µ–±—П, –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–є. –ѓ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–∞—А—В—Л –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –њ–Њ–і –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–Љ –°–µ–ї–Њ–Љ, –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Ъ–Њ–ї–њ–Є–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞ –њ—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –љ–∞ –Э–µ–≤–µ, –љ–∞ –Ъ–∞—А–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—И–µ–є–Ї–µ, –≥–і–µ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –Љ–Є–љ–µ—А—Л –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–µ—А—Л. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Б–ї—Г—И–∞–ї, –љ–µ –Ј–∞–і–∞–≤–∞—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤... –Я–Њ—В–Њ–Љ - —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Є–ї–Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ - –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –і–≤–Є–љ—Г–ї–∞ –Ї–∞—А—В—Л, —В–∞–Ї, —З—В–Њ –ї–Є—Б—В—Л —Г–њ–∞–ї–Є —Б–Њ —Б—В–Њ–ї–∞ –Є —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–ї–Є—Б—М –њ–Њ –њ–Њ–ї—Г, –Є, –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б—Е–µ–Љ—Г –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Ї —Б—В–µ–љ–µ. - –І—В–Њ –Ј–∞ —В–∞–љ–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Я–µ—В—А–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ–Ї–Є? - –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ, –Њ–њ—П—В—М –Њ–±–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є –≥–ї—П–і—П, –Ї–∞–Ї —П —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О –≤ –њ–∞–њ–Ї—Г —Б–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ–ї –Ї–∞—А—В—Л. - –І–µ–≥–Њ –њ—А—П—З–µ—И—М, –і–∞–є-–Ї–∞ —Б—О–і–∞! –І—Г—И—М —В–∞–Љ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ... - –≠—В–Њ –Љ–∞–Ї–µ—В—Л —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є, - –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —П –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ј–љ–∞–Ї –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞. - –Я—П—В—М–і–µ—Б—П—В —И—В—Г–Ї —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Э–µ–Љ—Ж—Л –і–≤–∞–ґ–і—Л –Є—Е –±–Њ–Љ–±–Є–ї–Є... - –Ф–≤–∞–ґ–і—Л! - –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤–Њ –њ–µ—А–µ–±–Є–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤. - –Ш –і–Њ–ї–≥–Њ —В–∞–Љ –і–µ—А–ґ–Є—И—М —Н—В–Є –Є–≥—А—Г—И–Ї–Є? - –Ф–≤–∞ –і–љ—П. - –Ф—Г—А–∞–Ї–Њ–≤ –Є—Й–µ—И—М? –Ц–і–µ—И—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ—Ж—Л —Б–±—А–Њ—Б—П—В —В–Њ–ґ–µ –і–µ—А–µ–≤—П—И–Ї—Г? –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ –љ–Њ—З—М—О —Г–±—А–∞—В—М –Њ—В—В—Г–і–∞! –°–і–µ–ї–∞—В—М –µ—Й–µ —Б—В–Њ —И—В—Г–Ї –Є –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Б —Г—В—А–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –і–≤—Г—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –Ј–∞ –°—А–µ–і–љ–µ–є –†–Њ–≥–∞—В–Ї–Њ–є. –Ч–і–µ—Б—М –Є –Ј–і–µ—Б—М, - –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ. - –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ —В–µ–∞—В—А–∞ –љ–µ —Г—Б–њ–µ—О—В –Ј–∞ –љ–Њ—З—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В–Њ –Љ–∞–Ї–µ—В–Њ–≤, - –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–љ—П–ї –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Љ–µ–љ—П —Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. - –Э–µ —Г—Б–њ–µ—О—В - –њ–Њ–і —Б—Г–і –њ–Њ–є–і–µ—И—М. –Ч–∞–≤—В—А–∞ —Б–∞–Љ –њ—А–Њ–≤–µ—А—О. –Ю—В—А—Л–≤–Є—Б—В—Л–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–µ —Д—А–∞–Ј—Л –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Г–і–∞—А—Л —Е–ї—Л—Б—В–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–µ—В –Љ–Њ–µ —В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ. - –Ч–∞–≤—В—А–∞ –љ–∞ –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≤—Л—Б–Њ—В—Г –њ–Њ–µ–і—Г, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А—О, —З—В–Њ –≤—Л —В–∞–Љ –љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—А—П–ї–Є... –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —В–∞–Ї –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П—В—М? - –Ш —В—Г—В –ґ–µ, –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—П –Њ—В–≤–µ—В–∞, –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї: - –Ь–Њ–ґ–µ—И—М –Є–і—В–Є!.." –І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ "—И–Њ—Г-–±–Є–Ј–љ–µ—Б" –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Є–Ј –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є —Ж–Є—В–Є—А—Г—О—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї. –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –Є –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И—Г—О —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Г, –і—А—Г–≥–Њ–є —Ж–Є—В–∞—В–Њ–є, –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї –Ї–љ–Є–≥–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П  "–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ–Њ –±–Њ–Љ–±–Є–ї–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П, –њ–Њ–ґ–∞—А—Л –њ–Њ–ї—Л—Е–∞–ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е, "–≤–µ–ї–∞ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї —В—П–ґ–µ–ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —Б–љ–∞—А—П–і—Л —А–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–ї–Є –ґ–Є–ї—Л–µ –і–Њ–Љ–∞, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Э–µ–Љ—Ж—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е, –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–≤—И–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і, –љ–Њ –Є –±–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л–Љ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–ї–Њ–Љ–Є—В—М –≤–Њ–ї—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П—О—Й–Є—Е—Б—П –Є –≤—Л–љ—Г–і–Є—В—М –Є—Е –Ї —Б–і–∞—З–µ. –†–∞–±–Њ—В–∞—П –≤ —И—В–∞–±–µ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–µ–Ї –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є –љ–µ —Г—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ. –Я–Њ–і –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –°–Љ–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ –±–Њ–Љ–±–Њ—Г–±–µ–ґ–Є—Й–µ —Б –њ–Њ–і–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В—Г–і–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Б–≤—П–Ј–Є, –љ–Њ –Ј–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П —В—Г–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј, –Є —В–Њ –і–ї—П –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞. –£ –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ –±–µ–≥–Њ—В–љ—О –≤–љ–Є–Ј –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, –і–Њ—А–Њ–≥–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Љ–Є–љ—Г—В–∞, –∞ –±–Њ–Љ–±–µ–ґ–Ї–Є –Є –Њ–±—Б—В—А–µ–ї—Л —И–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ. –Э–µ –Є–Љ–µ—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є–Ј–≤–љ–µ, –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М —В–µ —Б–Є–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –µ—Й–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ј–і–µ—Б—М, –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є, –Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є–Љ–Є. –Ф–ї—П –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –Њ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —З–∞—Б—В—М –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Э–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї - –£—А–Є—Ж–Ї - –Я—Г–ї–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤—Л—Б–Њ—В—Л - –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –Њ–≥–Њ–љ—М –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Э–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Г—П–Ј–≤–Є–Љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –†–∞–±–Њ—В—Л —И–ї–Є –≤ —Б–≤–µ—А—Е—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ —В–µ–Љ–њ–µ, –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–Є–ї –Є, –і–Њ–±–∞–≤–ї—О, –љ–µ—А–≤–Њ–≤. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Ј–≤–Є–љ—З–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –±—Л–ї –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤, –і–∞–µ—В —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –≠—В–Њ –±—Л–ї –љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є —В–Њ—В —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –µ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–Ї—Г—А–∞–ґ–Є–ї. –Э–Њ —П –њ—А–Є–≤–Њ–ґ—Г –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л —Б –≤–∞–Љ–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –µ—Й–µ –Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –њ–Њ —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞, –љ–µ–Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Є–ґ–∞—О—В... –Т–Њ –≤—Б–µ–Љ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ, —П–≤–љ–Њ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–Є—В –Њ–±–Є–і–∞. –°–і–µ–ї–∞–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–µ —Б–Ї–Є–і–Ї—Г. –Э–Њ –њ—А–Є –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Є —В–Њ–Љ –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–є —А–µ—З–Є –Є, —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –≤ –ґ–µ—Б—В–∞—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В "–ґ—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В". –°–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г—З–µ—Б—В—М –Є —В–Њ, —З—В–Њ —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–µ—А–µ–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–∞—Е..."  –Э–∞–і–µ—П—Б—М, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М —Е–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Љ–ї–∞–і—И–µ–Љ—Г, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ, –њ—Г—Б—В—М –Є –≤ —Б–Љ—П–≥—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, —Б—Ж–µ–љ—Л, –≤ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є "–Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ" –Є–ї–Є "—Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ"... –Ъ—В–Њ –љ–µ –љ–µ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–љ—П—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, —В–Њ—В, —В–Њ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ —А–∞–Ј–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П "–Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є"... –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Г–Љ–љ—Л–µ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є —Г—З–∞—В –љ–∞—И–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М "–љ–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ", –∞ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ "–Љ–µ—Б—В–∞ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є". –Ъ–∞–Ї? –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–Њ—В —В–∞–Ї! "–Я–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –Љ–Є–љ–Є-—Б—Ж–µ–љ–Ї—Г –Є —Б–і–µ–ї–∞–є—В–µ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –≤—Л–±—А–∞–≤ –љ—Г–ґ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –і–Њ—Б–Ї–µ. –Э–∞ –і–Њ—Б–Ї–µ: —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А–µ–Ј–Ї–Є–є –Ґ—А–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞—О—В –Љ–Є–љ–Є-—Б—Ж–µ–љ–Ї—Г. –Ц—Г–Ї–Њ–≤. –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–є—В–µ—Б—М –Є –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ: –µ—Б–ї–Є –Ї –і–µ–≤—П—В–Є —З–∞—Б–∞–Љ —И–µ—Б—В–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ вАУ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—О! (–£—Е–Њ–і–Є—В.) –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш.–Ш. –§–µ–і—О–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є (—Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є). –Я–Њ–њ–∞–ї–Њ, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А? –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А –С.–Т. –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –°–∞–Љ—Г—О –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Њ–±–µ—Й–∞–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—В—М, –µ—Б–ї–Є –Ї —Г—В—А—Г —И–µ—Б—В–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В –љ–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ш.–Ш. –§–µ–і—О–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є (—Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є). –Э–µ —Б–µ—А—З–∞–є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А! –Э–∞—Б —Б –І–ї–µ–љ–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ –Р—А–Љ–Є–Є –Ј–∞ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –њ–Њ–≤–µ—Б–Є—В—М –Њ–±–µ—Й–∞–ї. –Ф–µ—В–Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—В. –£. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї, –љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –±—Л—Б—В—А—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є. –Ю—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П—В—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –і–ї—П —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —В–∞–љ–Ї–Њ–≤? –Ш –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –љ–µ—Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ вАУ —Б–љ—П—В—М –Є—Е —Б –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –∞ –µ—Б–ї–Є –љ–∞–і–Њ, —В–Њ –і–∞–ґ–µ —Б ¬Ђ–Р–≤—А–Њ—А—Л¬ї. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ј–∞–ї–њ—Л —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї—З–Є—Й–∞ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ—В–Є–≥—А–Њ–≤¬ї –љ–∞ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г." –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –≤–Ї–ї–∞–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –Э–µ–≤–µ. - "–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П вАФ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —А–∞–і–Є—Г—Б–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л—Е (305-–Љ–Љ) –Њ—А—Г–і–Є–є –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ї—А–Њ–љ—И—В–∞–і—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А—В–Њ–≤. –£–ґ–µ 28 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –Њ–≥–Њ–љ—М —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –љ–∞ –Э–µ–≤–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ю –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ—А–Є —И—В—Г—А–Љ–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Э–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П¬ї, –љ–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–∞. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –С.–Т.–С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В: ¬Ђ–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–ї–∞–љ–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤ –≤–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї... —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П... –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞... –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ–≥–Њ–љ—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞¬ї –Я—А–Є—З—С–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П —Б—В—А–µ–ї—П–ї–∞ –њ–Њ–і –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ, –Њ —З—С–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Ї–љ–Є–≥–∞—Е, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Д–Є–љ–љ–∞–Љ."  –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–≤–љ–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В, –љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –њ—А–Є –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є —В—А–µ–±—Г–µ–Љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —П—Б–љ—Л–Љ –Є –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –∞ —З—В–Њ "—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М". –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. "–Р –љ–µ–Љ—Ж—Л –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤—Б–µ –±–ї–Є–ґ–µ –Є –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Г. –Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —А—Л—В—М–µ –Њ–Ї–Њ–њ–Њ–≤ –Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є, —В–µ–њ–µ—А—М —Б—В–∞–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–∞–Љ–Є –±–µ–ґ–∞—В—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –Ї—В–Њ –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –±–Њ–ї–Њ—В–∞–Љ, –ї–µ—Б–∞–Љ –Є –љ–µ—Е–Њ–ґ–µ–љ—Л–Љ –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ, –Ї—В–Њ –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е. –° –Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ –≤—Б—П –Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞—Б–Љ–∞—А–Ї—Г: —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –љ–∞ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є, –±—Л—Б—В—А–Њ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ—Л–µ –≥–љ–µ–Ј–і–∞ –Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–Є –і–ї—П –Њ—А—Г–і–Є–є –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –Њ–≥–Њ–љ—М –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ —В—Л–ї–∞–Љ; —Е–Њ–і–Є–ї–Є —Б–ї—Г—Е–Є –Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–∞—А–∞—И—О—В–Є—Б—В–∞—Е, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П, –њ—А–Њ–±–Є—А–∞—П—Б—М –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –≤—Б–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–∞–Ї: –Ы—Г–ґ—Б–Ї–∞—П –ї–Є–љ–Є—П –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж, –љ–Њ —П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є –У–∞—А—А–Є—Б–Њ–љ–∞ –°–Њ–ї—Б–±–µ—А–Є ¬Ђ900 –і–љ–µ–є¬ї. (–Ю–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є –Є–Љ—П –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞, —Б–њ–∞—Б—И–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і: –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є). –Э–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –≤–µ—А–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М." –Ф–∞, –±—Л–≤–∞–µ—В, –њ–Њ—А–Њ–є —З–∞—Б—В–Њ, —З—В–Њ "–љ–µ—В –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ". –Ъ—А–∞—В–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З–µ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –∞—А–Љ–Є–Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ. "... –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤—И–Є—Е —Б—В–Њ–є–Ї–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –±–Є—В–≤–µ –Ј–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–µ–є—Б—П —Б 10 –Є—О–ї—П 1941 –≥. –њ–Њ 9 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1944 –≥., —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ—А–Њ—З–љ—Л—Е –Є –і–Њ–ї–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—Е –Ї –≥–Њ—А–Њ–і—Г, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Ж–∞–Љ–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ –≥–Њ—А—П—З–Є–Љ —Б–ї–µ–і–∞–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, —Г–ґ–µ —Б 28 –Є—О–ї—П 1941 –≥. —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ-—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –≥–∞–Ј–µ—В—Л ¬Ђ"–Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞" –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–є–Ї–µ¬ї. –Ч–∞—В–µ–Љ —Н—В–∞ —В–µ–Љ–∞ –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–∞–љ–∞ –Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–∞—А—Г—И–Є–ї –≤ 1963 –≥. –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ "–У–Њ—А–Њ–і-—Д—А–Њ–љ—В" –С. –Т. –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –≤–Ї—А–∞—В—Ж–µ –Њ—Б–≤–µ—В–Є–≤—И–Є–є –Є –і–∞–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б."  –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї, –љ–µ—Б—П –њ–Њ—В–µ—А–Є, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤ –љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –°—В–∞–≤–Ї–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б —О–≥–∞ —З–∞—Б—В—М —Б–Є–ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –С. –Т. –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є), –њ–µ—А–µ–і–∞–≤ –µ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –Њ—В –§–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞ –і–Њ –Њ–Ј–µ—А–∞ –Ш–ї—М–Љ–µ–љ—М. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–Є–Љ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і —Б —О–≥–∞, –±—Л–ї–∞ —А–µ–Ї–∞ –Ы—Г–≥–∞. –Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –±–Њ–µ–≤ –љ–∞ –Ы—Г–≥–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ, –љ–Њ —Б—О–і–∞ —Г–ґ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ъ. –Я. –Я—П–і—Л—И–µ–≤–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, —В—А–µ—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Њ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ (34-–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ). –Ъ 10 –Є—О–ї—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ [83] –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –Ь—И–∞–≥–∞ –Є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ы—Г–≥–∞. –Т –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞, –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–∞–њ–µ—А–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞. —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –і–≤—Г—Е –њ–Њ–ї–Њ—Б –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ 175 –Ї–Љ –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є 10-12 –Ї–Љ. –Я–µ—А–µ–і –њ–µ—А–µ–і–љ–Є–Љ –Ї—А–∞–µ–Љ –Є –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Є–љ—Л, –Њ—В—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ —А–≤—Л, —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –ї–µ—Б–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–∞–ї—Л –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–±–Њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л –њ—П—В—М —Б–∞–њ–µ—А–љ—Л—Е, –Њ–і–Є–љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–є, –і–≤–∞ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤.  –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ—В—А—П–і–∞—Е –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О –≤—Л–Є–≥—А–∞—В—М –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї—Г –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞ –Ы—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г–±–µ–ґ–µ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞ —И–Њ—Б—Б–µ –Ы—Г–≥–∞ вАФ –Я—Б–Ї–Њ–≤. –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Т. –§. –Ч–Њ—В–Њ–≤) –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 14 –њ–Њ 18 –Є—О–ї—П —А–µ—И–∞–ї–Є –Ј–∞–і–∞—З—Г –њ–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї 11-–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –°–Њ–ї—М—Ж—Л: –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є—Е —Д–ї–∞–љ–≥–Є, –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—Л–µ —А—Г–±–µ–ґ–Є. –Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А–∞ 11-—П –∞—А–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–∞ —В—А–µ–Љ—П –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞–Љ–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ–љ—В—А—Г–і–∞—А–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ –љ–∞ 40 –Ї–Љ –Ї –Ј–∞–њ–∞–і—Г. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞—А–Љ–Є–є ¬Ђ–°–µ–≤–µ—А¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ 19 –Є—О–ї—П –±—Л–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ —А–µ–Ї–Є –Ы—Г–≥–∞. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—З–љ—Г—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –љ–∞ –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –Є –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—Е –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г... –Ю–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –Ї "–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –С—Л—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С.–Т. –і–ї—П —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ "–Ю–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ 1941-1944 –≥–≥.", –Њ–љ–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ –Є–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Њ—Б—П—В –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. "–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–µ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л, –Њ–± –Њ—Б–µ–љ–Є –Є –Ј–Є–Љ–µ 1941/1942 –≥. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Љ–љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–∞–Љ—П—В–µ–љ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –≤ –°–Љ–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1941 –≥. –Ъ —З–ї–µ–љ—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞ вАФ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—О –≥–Њ—А–Ї–Њ–Љ–∞ –њ–∞—А—В–Є–Є –Р. –Р. –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Г –њ—А–Є—И–µ–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Я. –Р. –Ч–∞–є—Ж–µ–≤. –Т —В—Г –њ–Њ—А—Г –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї 168-–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є —Г –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ф—Г–±—А–Њ–≤–Ї–Є –Є –ї–Є—З–љ–Њ –≤–Њ–і–Є–ї –≤ –ї–Њ–±–Њ–≤—Л–µ –∞—В–∞–Ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ–µ-–њ—П—В–∞—З–Ї–µ —Г–і–∞—А–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤. –Ю–±—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Г, –Я. –Р. –Ч–∞–є—Ж–µ–≤ —Б –≥–Њ—А–µ—З—М—О –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –±–µ—Б—Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Є—Е –∞—В–∞–Ї, –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤. –Ч–∞ –і–≤–∞-—В—А–Є –і–љ—П –Њ–љ –њ–Њ—В–µ—А—П–ї 800 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —В. –µ. —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—Б—М –њ–Њ–ї–Ї.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В. –Ю–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. 65-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г —О–±–Є–ї–µ—О –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, 60-–ї–µ—В–Є—О –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –†–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–µ—В—Б—П.–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–ї–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й, –Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –°–Њ–Њ–±—Й–∞–є—В–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ –Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–Ї–∞—И–љ–Є–Ї–∞—Е, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—П—Е: –≥–Њ–і—Л –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —Г—З–µ–±—Л, –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Є–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞—Е, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П—Е –≤—Б–µ—Е —В—А–µ—Е –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й. –Я—А–Њ—Б—М–±–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В–µ –≤–њ—А–∞–≤–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, –≤—Б–µ, —З—В–Њ, –њ–Њ –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

07.11.200908:2807.11.2009 08:28:40

0

06.11.200909:1906.11.2009 09:19:32