–С–∞–љ–љ–µ—А

–Ш–Љ–њ–Њ—А—В–Њ–Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ

—Б—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П

–і–ї—П –Т–Ь–§

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —П–љ–≤–∞—А—М 2013 –≥–Њ–і–∞

0

21.01.201302:1421.01.2013 02:14:21

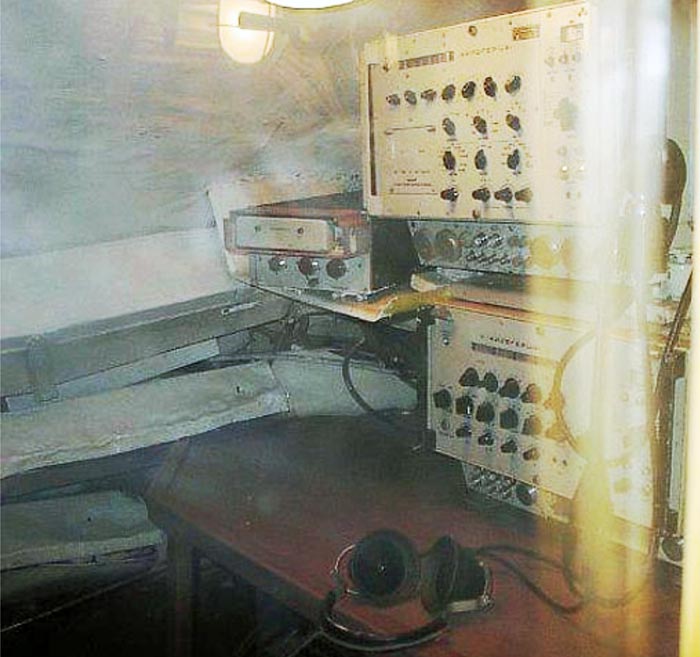

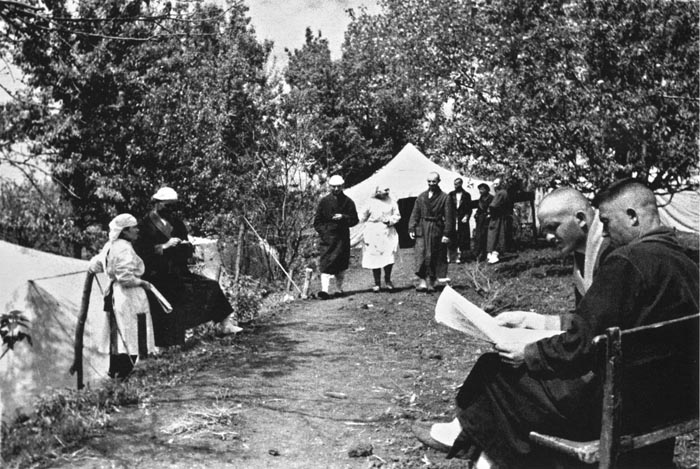

–Я—А–µ—Б–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –±—Л–ї–∞ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–Њ–Љ, –љ–Њ –µ—Б–ї–Є —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є—В—М –ї–Є—И–љ–Є–є —Б—В–∞–Ї–∞–љ—З–Є–Ї, —В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В–µ–ї–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Л–њ–Є–ї –Ј–∞–ї–њ–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–љ–µ —Б—В–∞–Ї–∞–љ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Є—З–Ї–Є, —В–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Њ—Й—Г—В–Є–ї —И–µ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ–є –Ї–Њ–ґ–Є. –Ю–±—А–∞—В–Є–≤ –љ–∞ –љ–µ—С –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —В–µ–ї—Г –њ–Њ–і —В–Њ–љ–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–µ–Љ –Ї–Њ–ґ–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–≤–µ—В–ї—Л–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Є –≤–Њ–і—Л. –Ю–љ–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ–Љ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–Љ—Б—П —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ—В–Њ–Љ. –Я–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–µ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ї–ї–Њ, –µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ—В–ґ–Є–Љ–∞—В—М, –Ї —Б–ї—П–Ї–Њ—В–Є –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –ї—Г–ґ–∞. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –≤—Б—С –Є –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М, —П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ —А–∞–Ј–≥–Њ—А—П—З–µ–љ–љ—Л–Љ, –њ–Њ—В–љ—Л–Љ –Є –Љ—Г—З–Є–Љ—Л–є –ґ–∞–ґ–і–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Є –±—Л–ї –і–Њ —Б—В–∞–Ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–і—Л. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б—О –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –±–µ–Ј—А–Њ–њ–Њ—В–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Б–≤–Њ–є –і–Њ–ї–≥, –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞—Е, –≥–і–µ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –Ї 70 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞–Љ, —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є–Ї–Є, –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є, –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й—С–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–∞—Е—В—Л, –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –љ–µ—Б—В–Є –µ—С —Б –љ–∞—И–∞—В—Л—А—С–Љ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Г –љ–∞–і–Њ–µ–ї–Њ –Ї—А—Г—В–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –С-36, –Є –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї –≤–Ј—А—Л–≤–∞—В—М —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—П –љ–∞—Б –Ї –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—О. –£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –≤–Ј—А—Л–≤–Њ–≤ –≥—А–∞–љ–∞—В, –Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤–Ј—А—Л–≤—Л –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л—Е –±–Њ–Љ–±, –љ–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ–Є—П—Е –°-178 –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Ъ–∞–Љ—З–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –§–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є –Ґ–Ю–§, –љ–Њ –≤–Ј—А—Л–≤—Л –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ–∞—В –њ–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ —П —Б–ї—Л—И–∞–ї –љ–∞ –Ґ–Ю–§–µ. –Ю–љ–Є –≥—Г–ї–Ї–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—П –Љ–Є–≥–∞–љ–Є–µ –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–µ–Ї –Є –Њ—Б—Л–њ–∞–љ–Є–µ –Ї—А–Њ—И–µ–Ї –њ—А–Њ–±–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј–Њ–ї—П—Ж–Є–Є —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –С-36 –і–∞–ї–∞ —Е–Њ–і –Љ–Њ—В–Њ—А–∞–Љ–Є, –≤–Ј—А—Л–≤—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М, –∞ —А–∞–Ј—А—П–і–Ї–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є —Г—Б–Ї–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—П –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї. –Э–∞ –С-36 –±—Л–ї –њ—А–Њ–і—Г—В –≤–µ—Б—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –±–∞–ї–ї–∞—Б—В —Б—А–∞–Ј—Г, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –њ—А–Њ—И–µ–ї –љ–∞—И —В—А–∞–≤–µ—А–Ј –Є –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –ї–Њ–і–Ї—Г –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –љ–∞ –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§ —А–∞–і–Є–Њ –Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –µ–µ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –°–®–Р. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ—В–і—А–∞–Є—В—М —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї, —З–µ—А–µ–Ј —И–∞—Е—В—Г –≤–і—Г–≤–љ–Њ–є –≤–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б—А–∞–≤–љ—П—В—М –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Б –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–љ—Л–Љ. –≠—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —И–Є–њ–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ–∞—А—П–≤—И–µ–є—Б—П —Б –њ–∞–ї—Г–± —Б–ї—П–Ї–Њ—В–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є—А–µ–љ–µ–≤–Њ–≥–Њ —В—Г–Љ–∞–љ–∞, —Б –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї—Г–±—Л –Њ—В—Б–µ–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б—Г—Е–Є–Љ–Є. –Ы—О–Ї –Њ—В–і—А–∞–Є–≤–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤. –Я—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, –Њ–љ —З–µ—А–µ–Ј —А—Г–±–Њ—З–љ—Л–є –ї—О–Ї –њ—А–Њ—Б—Г–љ—Г–ї —А–∞–і–Є–Њ–∞–љ—В–µ–љ–љ—Г ¬Ђ–®—В—Л—А—М¬ї —Б –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї –љ–µ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –°–°–°–†, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, –і–µ—А–ґ–∞ –∞–љ—В–µ–љ–љ—Г —Б —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞–і —А—Г–±–Ї–Њ–є.  –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –Р.–Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –Ѓ.–Ю—Б–Є–њ–Њ–≤ –Є –Т.–Ъ—Г—Б—В–∞—А–µ–≤ –љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–µ –Т–Ь–Я. –Ф–≤–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г ¬Ђ–І–∞—А–ї—М–Ј –Я.–°–µ—Б—Б–Є–ї¬ї –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –ї–Њ–і–Ї–µ —Б –µ—С –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л—Е —Г–≥–ї–Њ–≤, –∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ–Є–Ј–Ї–Њ –љ–∞–і —А—Г–±–Ї–Њ–є —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –Ј–∞–і–µ–≤–∞—П –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–є –љ–∞ —И—В—Л—А–µ —Д–ї–∞–≥, –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–є —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В –±–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—В—А—Г–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –Т–Ь–° –°–®–Р —В–Є–њ–∞ –Э–µ–њ—В—Г–љ. –Э–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–љ—П—В —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є–Ј —З–µ—В—Л—А—С—Е —Д–ї–∞–≥–Њ–≤ –°–≤–Њ–і–∞ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ—Л –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ —А–∞–Ј–≥–ї—П–і–µ–ї–Є, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ —Д–ї–∞–≥–Є –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –µ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А—Г–±–Ї–µ. –Ґ—Г—В –Љ—Л –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј—Л–≤–љ—Л–µ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –њ–Њ–і–љ—П–ї –љ–∞ –Љ–∞—З—В–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Є–Ј —В—А—С—Е —Д–ї–∞–≥–Њ–≤, –њ–Њ–і–љ—П—В—Л–є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–Љ, —П –ї–µ–≥–Ї–Њ –љ–∞—И–µ–ї –≤ –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —В—А—С—Е—Д–ї–∞–ґ–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–і–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ (–Ь–°–°). –Ю–љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї –Ј–∞–њ—А–Њ—Б —Б —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞: ¬Ђ–І—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М? –Э—Г–ґ–љ–∞ –ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М?¬ї –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ —П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї, –≥–і–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Є —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ –С-36, –∞ –≤ –Њ—В–≤–µ—В —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞: ¬Ђ–Э–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М¬ї. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Њ–љ –њ—А–Є–љ—П–ї –Љ–Њ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ј–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ—В —А–∞–і–Є—Б—В–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –љ–∞ –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§ –Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤—Б–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Ї–≤–Є—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞ —А–∞–і–Є–Њ, –љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –і–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –Њ–± —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–Љ –Њ—В—А—Л–≤–µ –Њ—В –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ, –Є –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–µ—А–Ј–∞–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є –і—Г—Н–ї–Є —Б –Я–Ы–° –Т–Ь–° –°–®–Р, –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ—Л–Љ. –Э–∞ –С-36 –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В—Б–µ–Ї–Є —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–Њ–Љ, —И–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–∞—П –Ј–∞—А—П–і–Ї–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –±—Л–ї —Г–і–∞–ї—С–љ –≤–µ—Б—М –Љ—Г—Б–Њ—А –Є –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л, –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ –њ–µ—А–µ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ–≤–Њ—Й–Є –Є —И–µ–ї —А–µ–Љ–Њ–љ—В –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤. –Ґ—А—О–Љ–љ—Л–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–µ—А—Е–љ—О—О –Ї—А—Л—И–Ї—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Т–Ш–Я–°, –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Л —З—В–Њ-—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Є —Б –≥–∞–Ј–Њ–Њ—В–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є, –∞ —П –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ј–∞–ї–Є—В—Л–є –≤–Њ–і–Њ–є –њ–µ–ї–µ–љ–≥–∞—В–Њ—А–љ—Л–є —А–µ–њ–Є—В–µ—А –≥–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–њ–∞—Б–∞. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ –Є–Љ–µ–ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –њ—А–Њ–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї–Є –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –њ–ї–∞–љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –С-36, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Є–Љ–µ–ї–∞ —Е–Њ–і –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 4-—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤.  –Ґ–∞–Ї–∞—П –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –і–ї—П —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ –°–®–Р –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤–і–Њ–ї—М –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–µ —Г–і–∞–ї—П—П—Б—М –Њ—В –љ–µ—С –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ 5 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤–і–Њ–ї—М –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –С-36 –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –љ–∞ —В—А–∞–≤–µ—А—Б–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—В –љ–µ—С –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є —Г–і–∞–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –Њ—В –љ–µ—С –љ–∞ 5 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –њ–Њ–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї –≤–ї–µ–≤–Њ –љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Ї–Њ–љ—В—А–Ї—Г—А—Б–Њ–Љ, –љ–µ —Г–і–∞–ї—П—П—Б—М –Њ—В –ї–Њ–і–Ї–Є –і–∞–ї–µ–µ 5 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤—Л—Е, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–њ—П—В—М –ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—Г—А—Б. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ, —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ–µ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –С-36. –≠—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –Т–Ь–° –°–®–Р. –Ю–љ–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–ї–Є –љ–∞–і –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П —В–µ–ї–µ–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Г—О –Є —Д–Њ—В–Њ—Б—К—С–Љ–Ї—Г. –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –С-36 –Ї –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П —Г–і–Њ–±–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –і–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –Т –≤–µ—З–µ—А–љ–Є—Е —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б—Г–і–љ–Њ —Б –Њ–≥–љ—П–Љ–Є, –і–∞–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–љ–Ї–µ—А. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–љ–Ї–µ—А –њ–Њ–і–Њ—И—С–ї –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–ї—О, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Я–∞–Љ—П—В—Г—П, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Т–Ь–§, —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ—А–Є—С–Љ–Ї–∞ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –≤ –Љ–Њ—А–µ –љ–∞ —Е–Њ–і—Г, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г ¬Ђ–Я—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ—Й—С –і–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ, —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Њ—В —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞, –∞ –љ–∞—И–∞ —А–∞–і–Є–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥ –Њ –њ—А–Є—С–Љ–µ —Б —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞ 150 —В–Њ–љ–љ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –С-36 –≤—Б—В–∞–ї –њ–µ—А–µ–і –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Њ—В—А—Л–≤ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П. –Э–∞–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–∞. –Т –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Ї–ї–Є–Љ–∞—В, –≤—Б—С, —З—В–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ—В–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞, –±—Л–ї–Њ –Њ—В—А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –Ї—А—Л—И–Ї–Є —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Т–Ш–Я–°, –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞—В—М –њ—А–Є–±–Њ—А—Л –њ–Њ–Љ–µ—Е –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –Є –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞—В—М—Б—П –і–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л 240 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤–µ—Б—М –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є. –Э–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ—Л–Љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ –Њ—В—А—Л–≤–µ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї—А–∞—В—З–∞–є—И–Є–є —Б—А–Њ–Ї —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ф—Г–±–Є–≤–Ї–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –§–µ–і–Њ—Б–µ–µ–≤–Є—З–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—С–Љ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—З–Љ–∞–љ–Њ–Љ –Я–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–Љ. –Ь–Є—З–Љ–∞–љ –Я–∞–љ–Ї–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–≤ —З–∞—Б—В–Њ—В—Г —А–∞–±–Њ—В—Л –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ —З–∞—Б—В–Њ—В –љ–∞—И–µ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є ¬Ђ–°–≤–Є—П–≥–∞¬ї, –Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є—В—М –µ—С –љ–∞ —З–∞—Б—В–Њ—В—Г –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, —З—В–Њ–±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ –љ—Г–ґ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–∞ –°–≤–Є—П–≥–Є.  –£—Б–њ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Љ–∞–љ–µ–≤—А–∞ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –њ—А–µ–≤–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤—Б–µ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –С-36 –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –љ–Є –љ–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б –љ–µ–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В. –Ь–∞–љ–µ–≤—А –±—Л–ї –љ–∞—З–∞—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж, —Б–ї–µ–і—Г—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ, —Г—И–µ–ї –љ–∞ 2-3 –Ї–∞–±–µ–ї—М—В–Њ–≤–∞ –≤–њ–µ—А—С–і. –Ы–Њ–і–Ї–∞ —Н–Ї—Б—В—А–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Е–Њ–і—Г 12 —Г–Ј–ї–Њ–≤, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞—П –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А–љ—Г—О —Б—В—А—Г—О —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 60 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є–Ј —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Т–Ш–Я–° –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–∞—В—А–Њ–љ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–Є–є –Є–Ј –њ—Г–Ј—Л—А—М–Ї–Њ–≤ –Њ–±–ї–∞–Ї–Њ, –Є–Љ–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ –і–ї—П –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–∞ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –і–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л 200 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ—Г –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±—Л—Б—В—А–Њ —Г–і–∞–ї—П—В—М—Б—П. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –і–≤–∞–ґ–і—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –ї–Њ–і–Ї–Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –С-36 –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–Љ ¬Ђ–°–≤–Є—П–≥–Є¬ї –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Г, –Є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –≤—Л–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–≤–Њ–є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А. –Я—А–Є —В—А–µ—В—М–µ–Љ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–Є –≥–Є–і—А–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ї—А—Г–≥–Њ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–Є—Б–Ї–µ, –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є –љ–µ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ –і–ї—П –ї–Њ–і–Ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ—И–Є–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–µ –Љ–µ—И–∞—В—М –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –Я–Њ–Љ–љ—П –Њ–± –Њ–њ—Л—В–µ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –Њ—В —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–µ–≥–Њ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б –С-36, —П –±—Л–ї –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –≤ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –µ—С —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М. –Р —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Ј–∞—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А—Г–±–Ї—Г, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—В—М –Ј–∞—А—П–і –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞—Е –µ–Љ—Г –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–ґ–∞—В—М —В–µ–Ї—Г—Й—Г—О –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –і–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Њ—В—А—Л–≤. –Т –Љ–Њ–µ–Љ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –≤–Њ—И–µ–і—И–Є–є –≤ —А—Г–±–Ї—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞. –Я–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј —А—Г–±–Ї–Є –Є –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –і–≤–µ—А—М, –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Њ—В—А—Л–≤. –£–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –С-36 –Њ—В–Њ—И–ї–∞ –Њ—В –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ 12 –Љ–Є–ї—М, —П –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–±–∞–≤–Є—В—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М.  –≠—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Т–Ь–° –°–®–Р –І–∞—А–ї—М–Ј –Я.–°–µ—Б–Є–ї. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і —Б –С-36 –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–Є—А–∞ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ. –†–∞—Б—Б—В–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –° —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Г –С-36 –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤—Б—В—А–µ—З —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Т–Ь–° –°–®–Р –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ю–± –Њ—В—А—Л–≤–µ –Њ—В —Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞ –¶–Ъ–Я –Т–Ь–§ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–∞ –Ї–≤–Є—В–∞–љ—Ж–Є—П –Њ –њ—А–Є—С–Љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П. –І–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є, –љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ґ–і–∞–ї —А–∞–і–Є–Њ —Б —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ, –∞ –Њ –љ–Є—Е –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Г—О —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, —И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї —А–∞–і–Є—Б—В–∞–Љ –Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ, —Б—Г–і—П –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ, —А–∞–і–Є—Б—В—Л –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Њ–і–љ—Г —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є—С–Љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –њ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–µ —А–∞–і–Є–Њ —Б —В–Њ–є –ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–ї—П —А–∞–і–Є—Б—В–Њ–≤ –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є, —З—В–Њ –Є —А–∞–і–Є–Њ —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ —Б–≤—П–Ј–Є. –°—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ, —А–∞–і–Є—Б—В—Л –љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї—Г, –∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Г. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ –≤–Є–љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Њ—Ж–µ–љ—В—А–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ (–Є –љ–µ–≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–і–Є—Б—В–Њ–≤?) –С-36 –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –±–µ–Ј —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б –¶–Ъ–Я. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї —А–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Г—О –Є–Ј –Ї–Њ—А–Ј–Є–љ—Л —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –і–ї—П –С-36 –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –њ—П—В–Є—Б—В–∞—Е –Љ–Є–ї—П—Е –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ–љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–љ—П—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л —Г–ґ–µ –Њ–њ–∞–Ј–і—Л–≤–∞–ї–Є. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ. –Ъ –Њ–±—Й–µ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О –њ–µ—А–≤—Л–µ 400 –Љ–Є–ї—М —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –љ–∞—И–∞ —А–∞–і–Є–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞ ¬Ђ–Ґ–Х–Ґ–Ш–°-–С–Х–Щ¬ї —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–є–Њ–љ–∞ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –±–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –° –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ 50-40 –Љ–Є–ї—М, –Љ—Л –њ—А–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б–њ–Њ–ї–љ–∞. –Ю –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤.  –£ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ–Љ—Л—Е –і–ї—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –±–µ–Ј –љ–∞–ї–Є—З–Є—П —И–њ–Є–Њ–љ–∞ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Т–Ь–§ –°–°–°–†. –Ш —Е–Њ—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л ¬Ђ–°–Ю–°–£–°¬ї, –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –≤ —В–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Љ—Л –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ—П–ї–Є—Б—М –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О. –Х—Б–ї–Є –±—Л–ї –Я–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, —В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–∞—Б –њ–Њ–і—Б—В–µ—А–µ–≥–∞–ї–∞ –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В—М. 7-–≥–Њ –љ–Њ—П–±—А—П –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є—В—М –ї–µ–≤—Л–є –і–Є–Ј–µ–ї—М –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –≤–Є–љ—В –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞, –Њ–љ –±—Л–ї –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л –≤ –µ–≥–Њ —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А—Л. –Т –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –і–Є–Ј–µ–ї–µ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–і–∞. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е, —В—А—Г–і–Њ—С–Љ–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є—О –Ї—А—Л—И–µ–Ї –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –≤—Б–µ—Е —Ж–Є–ї–Є–љ–і—А–Њ–≤ —Б –≤—Л—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П –≤–Њ–і—Л –≤ –љ–Є—Е –Є –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ. –Т —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С-36 –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—А–µ–і–љ–Є–є –і–Є–Ј–µ–ї—М, –љ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ –њ–Њ–і –†–Ф–Я. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –С-36 –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А—П–і–Ї–Њ–є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Є –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ—Л–Љ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ—Л–Љ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Т–Ь–° –°–®–Р. –Т —Н—В–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–љ—П–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ - –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –≤–≤–Њ–і—Г –≤ —Б—В—А–Њ–є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П, –∞ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј —А–∞–є–Њ–љ–∞ –љ–∞ 60 –Љ–Є–ї—М, —Б –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–µ–≥–Њ —Б –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—В. –° —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–Ј —А–∞–є–Њ–љ–∞ –љ–∞ 60 –Љ–Є–ї—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–≤—И—Г—О –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–Њ—З—М—О –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –±–µ–Ј —Е–Њ–і–∞, –≤ –і—А–µ–є—Д–µ, –∞ –і–љ—С–Љ –≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Х—Й—С –і–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї—П –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ –°–∞–є–і–∞-–≥—Г–±—Г. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ —В–Њ–ґ–µ –≤ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ. –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–і—Л—Е–∞–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞, –і–∞ –Є –њ–Њ–≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є –і–ї—П –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–∞–љ –Э–Р–Ґ–Ю. –Ь–Њ—А–µ –Є–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ –љ–∞—Б –Ї–∞—З–Ї–Њ–є, –∞ –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–∞, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –љ–µ–љ–∞—Б—В–љ–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і–Њ–є –±–µ–Ј —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –Є –Ј–≤—С–Ј–і. –Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И—С–љ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ–∞—А—Г —А–∞–Ј –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Б—Г–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї, –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–∞ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞–і—С–ґ–љ–µ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П.  –Ю—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ–і–љ–∞ –Њ–±—Й–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Њ —А–∞—Б—Е–Њ–і–µ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ —А–∞—Б—З–µ—В–∞–Љ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В—М –і–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –±–∞–Ј—Л. –Ф–ї—П –Љ–µ–љ—П —Н—В–∞ –Ј–∞–±–Њ—В–∞ —Б—В–Њ–Є–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –љ–µ–≤—П–Ј–Ї–Є –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –Ј–∞ –≤—Б—О –Љ–Њ—О –і–µ–≤—П—В–Є–ї–µ—В–љ—О—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е. –Я–µ—А–µ–і –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞–і –Љ–Њ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –і–≤–Њ–µ —Б—Г—В–Њ–Ї —Б—В–Њ—П–ї —Б –ї–Њ–≥–∞—А–Є—Д–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–µ–є–Ї–Њ–є —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤. –Ю–љ —Б–≤–µ—А—П–ї –Ј–∞–Љ–µ—А—П–µ–Љ—Л–є —А–∞—Б—Е–Њ–і —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞ –Є —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї —Б –њ—А–Њ–є–і–µ–љ–љ—Л–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Е–Њ–і–∞ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Ј–∞–Љ–µ—А–Њ–≤ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ –≤–Є–і–µ —В–∞–љ–Ї–µ—А–∞ –і–ї—П –і–Њ–Ј–∞–њ—А–∞–≤–Ї–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞. –°–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—П –Є–Ј –Њ–њ—Л—В–∞, —З—В–Њ –≥–Є–і—А–∞–≤–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –ї–∞–≥–Є –њ—А–Є –Њ–≥–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —И—В–µ–≤–љ—П —Е–≤–∞—В–∞—О—В –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –і–Є–љ–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Є –і–∞—О—В –Ј–∞–љ–Є–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є, —П, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Њ—Б—А–µ–і–љ—С–љ–љ—Г—О –ї–∞–≥–Њ–Љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М 4 —Г–Ј–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї —А–∞—Б–Ї–∞—З–Є–≤–∞—П—Б—М –≤ –і–Є–∞–њ–∞–Ј–Њ–љ–µ –Њ—В –љ—Г–ї—П –і–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є —Г–Ј–ї–Њ–≤. –Я—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–µ–≤—П–Ј–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ 67 –Љ–Є–ї—М —В–Њ—З–љ–Њ –≤–њ–µ—А—С–і –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М - 5,4 —Г–Ј–ї–∞. –Э–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞—П –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–ї–Є–±–Њ —Г—Е–Є—Й—А–µ–љ–Є—П–Љ, —П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–љ—С—Б —Н—В—Г –љ–µ–≤—П–Ј–Ї—Г –≤ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї –Є –≤ –Њ—В—З—С—В—Л –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, —Б—З–Є—В–∞—П –µ—С –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Э–∞ –±–µ—А–µ–≥ –±—Л–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —А–∞–і–Є–Њ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ. –Э–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—З–Ї–Њ–є –≤ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞—Е —Б –≤–Њ–і–Њ–є, –њ–µ—А–µ–Ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М –≤ —А–∞—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є —В–Њ–њ–ї–Є–≤–љ—Л–є –±–∞—З–Њ–Ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–ї–Є–≤–∞—В—М –Њ—В—Б—В–Њ—П–≤—И—Г—О—Б—П –≤–Њ–і—Г –Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П—В—М –≤ –±–∞—З–Њ–Ї –Љ–Њ—В–Њ—А–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б–ї–Њ. –Э–∞ —Н—В–Њ–є —Б–Љ–µ—Б–Є –С-36 –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ –С–∞—А–µ–љ—Ж–µ–≤–Њ –Љ–Њ—А–µ, –∞ –≤–Њ—В —Г–ґ–µ –≤ –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞ –Љ–Њ—В–Њ—А–∞—Е –Ј–∞ —Б—З—С—В –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–∞–љ–Ї–µ—А –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –љ–∞—Б –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –љ–Њ –±—Г—И–µ–≤–∞–≤—И–Є–є —И—В–Њ—А–Љ –љ–µ –і–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ. –Я—А–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, —П –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї –Ј–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Њ–є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і—Л –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є –≤ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ь–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—Е—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –Є –±—Л–ї –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ –Њ–±–≤—П–Ј–∞–љ –±—А–Њ—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ. –Э–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –і–Њ—И–µ–ї –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –≤–Њ–ї–љ–∞ —Б–Љ—Л–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞ –±–Њ—А—В, –љ–Њ, –Ї —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В—Г –±—А–Њ—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –Ю–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–∞, –∞ —П –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Ъ–Њ–њ–µ–є–Ї–Є–љ–∞ –Р—А–Ї–∞–і–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –µ—С –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤—Б—С –≤–Њ–≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤—И–Є–є –Є –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є–є—Б—П. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є, —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є —В–Њ–љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –ї—О–±—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е, –љ–µ —В–µ—А—П—П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —О–Љ–Њ—А–∞ –Є –љ–µ —Г–њ—Г—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И–∞. –ѓ —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —Н–њ–Є–Ј–Њ–і –≤ —В—С–Љ–љ–Њ–Љ –ґ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Є –і—Г—И–љ–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В—З–∞—П–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –і–∞—В—М –±–Њ–є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –ї—О–і–Є –≥–Є–±–љ—Г—В, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–њ–∞—Б—Г—В—Б—П, —З–µ–Љ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞. –Ш–Ј —А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И–µ–є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ, –Љ–љ–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–∞.  –Я–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ 6-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞, –њ—А–Є–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В —Б –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—И—М —Ж–µ–ї—М—О, —З—В–Њ–±—Л —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Њ–њ–µ—З–∞—В–∞–љ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В —Б –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–µ–≥–Њ —П–і–µ—А–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є, –Є –њ–ї–Њ–Љ–±—Л –љ–∞ –љ–µ–є. –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї —Н—В—Г –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–Њ–Љ–±—Л. –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≤–∞—Е—В—Л –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Ј–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Б–µ —В–∞–Ї —В—А—П—Б—Г—В—Б—П —Б —Н—В–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Г–±–µ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–є –љ–Њ—З—М—О, –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–≤ –µ—С, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ—В. –Ю—Д–Є—Ж–µ—А 6-–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –њ–Њ–±–ї–µ–і–љ–µ–ї, –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –Є–Ј-–Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–∞ –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї –Ї –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г —Б —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ–ї–Њ–Љ–±—Л. –Т—В–Њ—А–Њ–є —А–Њ–Ј—Л–≥—А—Л—И –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ—А—Л—Б—В–љ—Л–є, –љ–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О. –Т —В–µ —З–∞—Б—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–і –С-36 –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж –Є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –њ–Њ –Є—Е –Њ–±–Є—В–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–∞ —Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –≥–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–±—Л—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–ї—Г–і—А—С–Љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–∞—Е—В—Л –±—Л–ї–Є –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–µ–ї–ї–∞–ґ–љ—Л–µ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ. –Э–∞ –љ–Є—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –ї—О–і–Є, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –≤–∞—Е—В—Л. –Э–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–∞—Е—В –≤ —Б–Љ–µ–љ–∞—Е, –∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–∞ –і–ї—П –Њ—В–і—Л—Е–∞. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞ –С-36 –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –°–∞–њ–∞—А–Њ–≤. –°–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–є –≤–∞—Е—В—Л —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є, —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ—В—Б–µ–Ї –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞ —В–Њ—А–њ–µ–і–∞—Е –Ј–∞–љ—П—В—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ. –Ю—Ж–µ–љ–Є–≤ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М –ї—О–і–µ–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б –≤–∞—Е—В—Л –Р—А–Ї–∞–і–Є–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°–∞–њ–∞—А–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ—Б—В. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

21.01.201302:1421.01.2013 02:14:21

0

21.01.201302:0321.01.2013 02:03:46

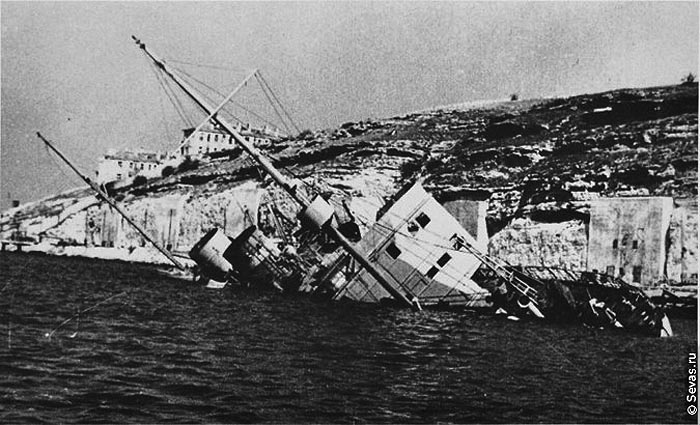

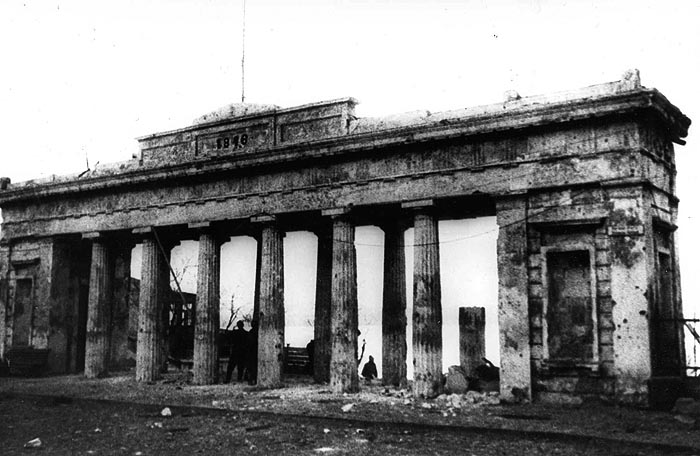

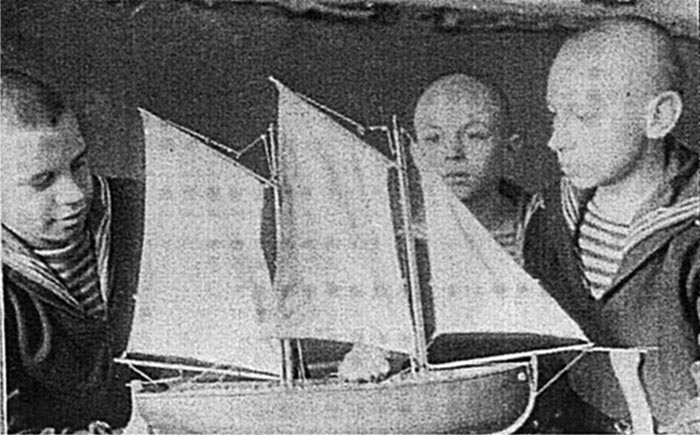

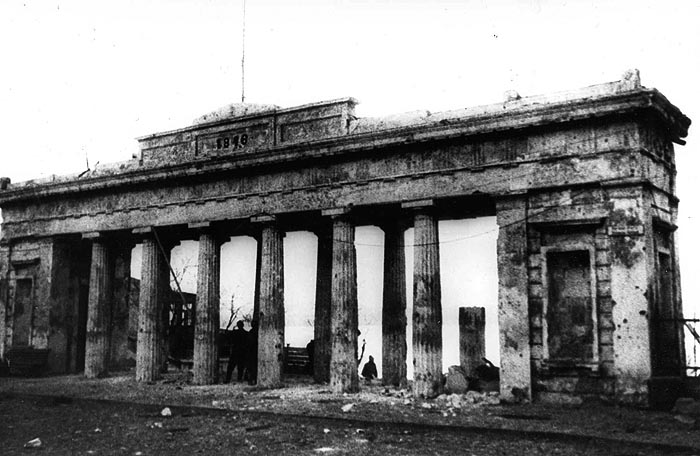

–°–µ—А–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –∞ —П –і—Г–Љ–∞–ї: ¬Ђ–°–µ–≥–Њ–і–љ—П —П —Г–≤–Є–ґ—Г –Њ—В—Ж–∞! –Ш –Љ–∞–Љ—Г —Г–≤–Є–ґ—Г, –Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М!¬ї –Ю–±–ї–∞–Ї–∞ —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М, –Є —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –≥–Њ—А—Л, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–µ —Б–љ–µ–≥–Њ–Љ. –Я–Њ —Б–љ–µ–≥—Г –±–µ–ґ–∞–ї–∞ —З–µ—А–љ–∞—П —В–µ–љ—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –°—В–∞–ї–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ, —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞—З–∞–ї–Є –Љ–µ—А–Ј–љ—Г—В—М –љ–Њ–≥–Є. вАФ –•–Њ—З–µ—И—М, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –µ—Б—В—М? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –°–µ—А–≥–Њ. –ѓ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –µ—Б—В—М –±—Г—В–µ—А–±—А–Њ–і—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –ї–µ—В–Є–Љ –≤—Л—И–µ –≥–Њ—А! –Я—А–Њ—И–ї–Њ —З–∞—Б–∞ –і–≤–∞ –Є–ї–Є —В—А–Є, –≤—Б–µ –≤–љ–Є–Ј—Г —Б—В–∞–ї–Њ —П—А–Ї–Њ-–Ј–µ–ї–µ–љ—Л–Љ. –Ч–∞ –ґ–µ–ї—В–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–Њ–є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –≤—Б–µ –±–ї–µ—Б—В–µ–ї–Њ, —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Њ. –С—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М. вАФ –Ф—П–і—П –°–µ—А–≥–Њ, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, —З—В–Њ —Н—В–Њ? –Ю–љ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г–ї: вАФ –≠—В–Њ –Љ–Њ—А–µ, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –І–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ! –ѓ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–ї –ґ–µ–ї—В—Л–є –±–µ—А–µ–≥, –±–µ–ї—Г—О –њ–µ–љ—Г –њ—А–Є–±–Њ—П –Є —З–µ—А–љ—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞: —Н—В–Њ —И–ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –Ь—Л –і–Њ–ї–≥–Њ –ї–µ—В–µ–ї–Є –љ–∞–і –Љ–Њ—А–µ–Љ, –Є –±–µ—А–µ–≥ —В–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї, —В–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї—Б—П. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В —А–µ–Ј–Ї–Њ –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ї—А—Л–ї–Њ, –≤—Л—А–Њ–≤–љ—П–ї—Б—П, –Њ–њ—П—В—М –љ–∞–Ї—А–µ–љ–Є–ї—Б—П, –Є –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П, –±–µ–ї—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –љ–∞ –љ–µ–є –Є –Ї—А–∞–µ—И–µ–Ї –Љ–Њ—А—П вАФ –≤—Б–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ—Б—М, —Б—В–∞–ї–Њ –±–Њ–Ї–Њ–Љ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —В–∞—А–µ–ї–Ї–∞, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ —А–µ–±—А–Њ. вАФ –Ш—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –°–µ—А–≥–Њ. вАФ –°–∞–і–Є–Љ—Б—П. –Ь—Л –і–Њ–Љ–∞! –Ч–∞–њ—А—Л–≥–∞–≤ –њ–Њ —В–≤–µ—А–і–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –њ–Њ–і—А—Г–ї–Є–ї –Ї –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Ї–µ. –°–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ–Њ—И–∞—В—Л–≤–∞—П—Б—М, —П —Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ–і —Б–Є–љ–Є–Љ –љ–µ–±–Њ–Љ, –Є –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–Є–љ–µ–µ: –≥—А—Г–і—Л –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Њ–≤, –Љ–Њ—А–µ –Є —В–µ–љ—М –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ—В –Ї—А—Л–ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞. –ѓ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П: –°–µ—А–≥–Њ –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—Б—П, –±–µ—Б–µ–і—Г—П —Б –ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ, –Є –љ–µ —Б–µ—А–і–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–∞–Љ–Є –µ—Й–µ –љ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є.  –Э–Њ –≤–Њ—В, –њ—А—Л–≥–∞—П –њ–Њ –Ї–Њ—З–Ї–∞–Љ, –њ–Њ–і—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–∞ —В—Г–њ–Њ–љ–Њ—Б–∞—П –Ј–µ–ї–µ–љ–∞—П . –Ь–∞—В—А–Њ—Б –≤ –ї–Є—Е–Њ –Ј–∞–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Г—Е–Њ –±–µ—Б–Ї–Њ–Ј—Л—А–Ї–µ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї —Б–∞–і–Є—В—М—Б—П. –ѓ —Г–Ј–љ–∞–ї –µ–≥–Њ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –Ъ–Њ—Б—В—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ ¬Ђ–≥–∞–Ј–Є–Ї–µ¬ї –Њ—В–≤–Њ–Ј–Є–ї –Љ–µ–љ—П –≤ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ—Г—О –і–µ—А–µ–≤–љ—О. вАФ –Ъ–Њ—Б—В—П?! вАФ –Ю, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є! –Ґ–Њ—В –Љ–∞–ї—Л—И, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –≤–Њ–Ј–Є–ї –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г. –Р —П –±—Л —В–µ–±—П –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї, —В–∞–Ї —В—Л –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –≤—Л—А–Њ—Б. –Ш –љ–∞ —В–µ–±–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞! вАФ –Ю–љ –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї –Љ–љ–µ —А—Г–Ї—Г. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –Љ—Л –Љ—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –њ—Л–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –Э–∞ —Е–Њ–ї–Љ–∞—Е –≤–∞–ї—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ —В–∞–љ–Ї–Є, –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–Є. –Ъ–Њ—Б—В—П, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї—П—П —Е–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї –Љ–Є–Љ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞, —Б–≤–Є—Б–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ —Б –љ–∞—Б—Л–њ–Є, –Љ–Є–Љ–Њ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –≤–∞–≥–Њ–љ–Њ–≤, –Ј–∞–≥—А–Њ–Љ–Њ–Ј–і–Є–≤—И–Є—Е —Г—Й–µ–ї—М–µ, –Є –≤–ї–µ—В–µ–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. вАФ –Т —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ. вАФ –Э–µ—В, –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –°–µ—А–≥–Њ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М?.. –Э–∞ –≤—Б–µ–є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –њ—А–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—Ж, —П –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞. –°—В–Њ—П–ї–Є –ї–Є—И—М —Б—В–µ–љ—Л. –Ґ—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–±—Л –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Г—В–∞–љ—Л –Њ–±–≤–Є—Б—И–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є, –Є –Є–Ј –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—А—З–∞–ї–Є –Њ—Б—В—А—Л–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –ї–∞–њ—Л —А–µ–ї—М—Б–Њ–≤. –Ю—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –Ї—Г—Б–Њ—З–µ–Ї –±—Г—Е—В—Л —Б –Љ–∞—З—В–∞–Љ–Є –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –°—А–µ–і–Є —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–≤—И–Є—Е—Б—П —Б—В–µ–љ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —З–µ—А–љ–µ–ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є: ¬Ђ–Ь–Є–љ –љ–µ—В¬ї, –Љ–Њ—А—П–Ї–Є —А–∞–Ј–≥—А–µ–±–∞–ї–Є –Љ—Г—Б–Њ—А –Є –Ї–∞–Љ–љ–Є. –Э–∞–і –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –≤–Є—Б–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–ї–Њ–љ–Є–Ї–Є¬ї, –Є –Ј–∞ —Е–Њ–ї–Љ–∞–Љ–Є —Г—Е–∞–ї–Њ. вАФ –Я–Њ–і—А—Л–≤–∞—О—В –Љ–Є–љ—Л. –Ш—Е —В—Г—В –і–Њ —З–µ—А—В–∞: –Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –≤ –≤–Њ–і–µ. –Ю—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–µ–є —Е–Њ–і–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г, –≤ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –љ–µ –Ј–∞–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–є вАФ –љ–∞–њ–Њ—А–µ—И—М—Б—П, вАФ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї –Ъ–Њ—Б—В—П. –Ь–∞—И–Є–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ –≥–Њ—А—Г –Є –≤—К–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—Б—В–µ–ґ—М –≤–Њ—А–Њ—В–∞. –Ъ–Њ—Б—В—П –Ї—А—Г—В–Њ –Ј–∞—В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї –≤–Њ–Ј–ї–µ –і–≤—Г—Е—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ —Б –ґ–µ–ї—В—Л–Љ–Є –Ј–∞–њ–ї–∞—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–є —Б—В–µ–љ–µ. –Я–Њ–≤—Б—О–і—Г –±—Г–є–љ–Њ —Ж–≤–µ–ї–∞ —Б–Є—А–µ–љ—М. –Ч–∞ –Ї—Г—Б—В–∞–Љ–Є –≤–Є–і–љ–µ–ї–∞—Б—М –≥–Њ–ї—Г–±–∞—П –≥–ї–∞–і—М –±—Г—Е—В—Л. –Ь–∞—В—А–Њ—Б –≤ —Б–µ—А–Њ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ —В–∞–Ї —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –±—Л—Б—В—А–Њ –њ—А–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—Л–ї—П—Е, –±—Г–і—В–Њ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Е–Њ–і—Г–ї—П—Е. –£ –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ–µ –Є —А–∞—Б–Ї—А–∞—Б–љ–µ–≤—И–µ–µ—Б—П –ї–Є—Ж–Њ, –љ–Њ —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ—Г—Б—В—Г—О —И—В–∞–љ–Є–љ—Г, —Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Г—О —В–∞–Ї –љ–Є–Ј–Ї–Њ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М—Б—П вАФ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—И—М, –µ—Б—В—М –љ–Њ–≥–∞ –Є–ї–Є –љ–µ—В. –Я–Њ–і –Ї—Г—Б—В–∞–Љ–Є —Б–Є—А–µ–љ–Є —Б–Є–і–µ–ї–Є —Б –Ј–∞–±–Є–љ—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, —Б —А—Г–Ї–Њ–є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Є; –≤–Њ–Ј–ї–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–Њ—П–ї–Є –Ї–Њ—Б—В—Л–ї–Є.  вАФ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є! вАФ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –°–µ—А–≥–Њ. вАФ –У–µ–Њ—А–≥–Є–љ, –≥–і–µ –ґ–µ —В—Л, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є? –Ю–і–Є–љ –Є–Ј —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–∞–ї–Ї—Г, –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Є –њ–Њ—И–µ–ї –Ї –љ–∞–Љ, —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–Є–≤–∞—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є. вАФ –Э–Є–Ї–Є—В–∞! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Ъ–Є—В! –Э–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Њ—В–µ—Ж?.. –Э–Њ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Б–µ–і–Є–љ–∞ –≤ –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞—Е –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –±–∞–≥—А–Њ–≤—Л–є —И—А–∞–Љ –љ–∞ —Й–µ–Ї–µ? –Ш —А–∞–Ј–≤–µ —Г –Њ—В—Ж–∞ —А–∞–љ—М—И–µ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ —Е—Г–і–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –Њ–±—В—П–љ—Г—В–Њ–µ –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ґ–µ–є?.. вАФ –Э–µ —Г–Ј–љ–∞–ї? вАФ –Я–∞–њ–∞! вАФ –≤–Ј–≤–Є–Ј–≥–љ—Г–ї —П. вАФ –Я–∞–њ–∞!.. –ѓ –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї –Ї –љ–µ–Љ—Г, –Њ–±—Е–≤–∞—В–Є–ї –µ–≥–Њ, —Г—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤ —Б–µ—А—Л–є —Е–∞–ї–∞—В –Є —А–∞–Ј—А–µ–≤–µ–ї—Б—П. вАФ –Э—Г —З—В–Њ —В—Л, –љ—Г —З—В–Њ —В—Л, —Б—Л–љ–Њ–Ї... вАФ –Ґ—Л –ґ–Є–≤–Њ–є, –ґ–Є–≤–Њ–є! вАФ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї —П –±–µ–Ј –Ї–Њ–љ—Ж–∞. вАФ –Ґ—Л –ґ–Є–≤–Њ–є!.. –Ю—В–µ—Ж –≤–Ј—П–ї –Љ–Њ—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –≤ —А—Г–Ї–Є, –љ–∞–≥–љ—Г–ї—Б—П, –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞—В—М вАФ –≤ —Й–µ–Ї–Є, –≤ –љ–Њ—Б, –≤ –≥—Г–±—Л. –У—Г–±—Л —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є —Б—Г—Е–Є–µ, –њ–Њ—В—А–µ—Б–Ї–∞–≤—И–Є–µ—Б—П, –љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ –њ–∞—Е–ї–Є –і—Г—И–Є—Б—В—Л–Љ —В—А—Г–±–Њ—З–љ—Л–Љ —В–∞–±–∞–Ї–Њ–Љ. вАФ –Т–Њ—В –Є —Б–≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ–љ —Б—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Т–Њ—В –Є —Б–≤–Є–і–µ–ї–Є—Б—М... –≠—Е, —Б—Л–љ–Њ–Ї, —Б—Л–љ–Њ–Ї, –Є —Б–Њ—Б–Ї—Г—З–Є–ї—Б—П —П –њ–Њ —В–µ–±–µ!.. –ѓ –њ–Њ–≤–Є—Б —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–∞ —И–µ–µ –Є, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–і–µ–ї–∞–ї –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М–љ–Њ вАФ –Њ–љ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П. вАФ –Ґ–µ–±—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–Є–ї–Њ? вАФ —Б–њ–Њ—Е–≤–∞—В–Є–ї—Б—П —П. вАФ –Э–µ—В. вАФ –Р –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –±–Њ—О? вАФ –Ч–∞ –љ–∞—И –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж —Б –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О. вАФ –Э—Г –Є –Ј–∞–і–∞–ї–Є –ґ–µ –Љ—Л –Є–Љ –ґ–∞—А—Г! –Я—А–∞–≤–і–∞, –°–µ—А–≥–Њ?  вАФ –Х—Й–µ –±—Л, –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є, –≤–µ–Ї –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г—В! вАФ –Э—Г, –∞ —В—Л, –Э–Є–Ї–Є—В–∞? вАФ –Ю—В–µ—Ж —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—А—Й–Є–ї—Б—П. –ѓ –њ–Њ–љ—П–ї, —З—В–Њ —Е–Њ—В—П –Њ–љ –Є –≤—Л–Ј–і–Њ—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В, –љ–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –≥–і–µ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–ї–Є—В. вАФ –Я–Њ–Ї–∞–ґ–Є—Б—М-–Ї–∞! –Ю–љ –ї–µ–≥–Њ–љ—М–Ї–Њ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї –Љ–µ–љ—П, –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П —А–∞–Ј–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М. вАФ –•–Њ—А–Њ—И, –Э–Є–Ї–Є—В–Ї–∞, —Е–Њ—А–Њ—И! –Т—Л—А–Њ—Б, –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–ї. –Ш –≤—Л–њ—А–∞–≤–Ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ–∞—П, –Є —Д–Њ—А–Љ–∞ —В–µ–±–µ –Є–і–µ—В... –І—В–Њ, –°–µ—А–≥–Њ, –Њ–љ вАФ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ–Њ—А—П–Ї? вАФ –°–∞–Љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є, вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Б —Г–ї—Л–±–Ї–Њ–є –°–µ—А–≥–Њ. вАФ –Ь–∞–Љ–∞ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ—А–Є–і–µ—В, —В—А–Є —А–∞–Ј–∞ —Г–ґ–µ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї–∞... вАФ –Р –≤–Њ—В –Є –Љ–∞–Љ–∞! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж –Є, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤ –њ–∞–ї–Ї—Г, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Є—Е—А–∞–Љ—Л–≤–∞—П, –њ–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ. –Ь–∞–Љ–∞ —Б–њ–µ—И–Є–ї–∞ –Ї –љ–∞–Љ. –†–∞—Б—Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–≤ –Љ–µ–љ—П, –Њ–љ–∞ –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б –°–µ—А–≥–Њ. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–є–і–µ—В –њ–Њ –і–µ–ї—Г, –Є –њ—А–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П. –Ь—Л –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤—В—А–Њ–µ–Љ –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–µ –њ–Њ–і –±–µ–ї–Њ–є —Б–Є—А–µ–љ—М—О. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –њ–Њ–љ—П–ї–Є –ї–Є –≤ —В–Њ—В –і–µ–љ—М –Њ—В–µ—Ж —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј –Љ–Њ–Є—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤. –Т—Б–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ—Б—М: —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї, –Р–љ—В–Њ–љ–Є–љ–∞, –®–∞–ї–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –§—А–Њ–ї, –С—Г–љ—З–Є–Ї–Њ–≤, –°—В—Н–ї–ї–∞, –≤–µ—З–µ—А –≤ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞ –≤ –У–Њ—А–Є, —Д—Г–љ–Є–Ї—Г–ї–µ—А, –њ–Њ–ї–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–µ... –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї –Љ–љ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—В—Ж–∞ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —Б–µ–ї –і—А—Г–≥–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –Љ–∞–Љ–∞ –≤–Ј–і–Њ—Е–љ—Г–ї–∞, –Њ—В–µ—Ж –ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАФ –Р –≤–µ–і—М –±—Г—В—Л–ї–Ї–∞-—В–Њ –Ї–Њ–љ—М—П–Ї—Г –љ–∞—Б –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –і–Њ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М! –Ш –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Б—В–∞–ї–Є —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –ґ–µ —Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ.  –Э–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Б—М –і–Њ—Б—Л—В–∞, –Љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–Є —Б–Є–і–µ—В—М –Љ–Њ–ї—З–∞, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ —Б–Є–љ—О—О –±—Г—Е—В—Г. –Р–ї–µ–ї . вАФ –Э—Г, –Є–і–Є—В–µ –і–Њ–Љ–Њ–є, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Њ—В–µ—Ж. вАФ –ѓ –њ—А–Є–і—Г –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Г—В—А–Њ–Љ. –Т—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Б—М. вАФ –Э–µ —А–∞–љ–Њ –ї–Є? вАФ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї–∞ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞–Љ–∞. вАФ –ѓ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤. –Ь–∞–Љ–∞ –њ–Њ–љ—П–ї–∞, —З—В–Њ –Њ—В—Ж–∞ –њ–µ—А–µ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М —В—А—Г–і–љ–Њ. –У–ї–∞–≤–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–∞—П. –Ъ–Ю–†–Р–С–Ы–Ш –Т–Ю–Ч–Т–†–Р–©–Р–Ѓ–Ґ–°–ѓ –Т –°–Х–Т–Р–°–Ґ–Ю–Я–Ю–Ы–ђ–Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–µ —Г—В—А–Њ –Њ—В–µ—Ж –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –±–µ–ї—Л–є –і–Њ–Љ–Є–Ї –љ–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є. –Ъ–Є—В–µ–ї—М –≤–Є—Б–µ–ї –љ–∞ –љ–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –≤–µ—И–∞–ї–Ї–µ, –љ–Њ –Њ–љ –≤—Б–µ –ґ–µ –±—Л–ї –ї—Г—З—И–µ —Б–µ—А–Њ–≥–Њ —Е–∞–ї–∞—В–∞. вАФ –Я–Њ–є–і–µ–Љ-–Ї–∞, –Ъ–Є—В, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, вАФ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –Ф–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–∞–є—В–µ, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–∞–Љ–∞. вАФ –Э–µ—В, –Љ—Л —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П. –£–Ј–Ї–∞—П, –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ–љ–∞—П –±–µ–ї—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–∞ –≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ –Ї—А—Г—В–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г, –≤–і–Њ–ї—М —Б—В–µ–љ—Л, –њ—А–Њ–±–Є—В–Њ–є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є. –Ш–Ј –≤–Њ–і—Л —В–Њ—А—З–∞–ї–Є –Љ–∞—З—В—Л –Є –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –Ј–∞—В–Њ–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞. –У–Њ—А–Њ–і –Ј–∞ –±—Г—Е—В–Њ–є –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В—Б—О–і–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–Љ. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –ї–Є—И—М ¬Ђ—Б–ї–Њ–љ–Є–Ї–Є¬ї –≤ —Б–Є–љ–µ–Љ –љ–µ–±–µ.  вАФ –ѓ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї —Б—О–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Њ—Б–∞–і–∞, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –і–≤–µ—Б—В–Є –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В –і–љ–µ–є... –Ю—В–µ—Ж –њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –≥–ї—П–і—П –љ–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–≤—И–Є–є—Б—П —П–ї–Є–Ї. вАФ –Ш —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Ж—Л –Ј–љ–∞–ї–Є: —З–µ–Љ –і–Њ–ї—М—И–µ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П, —В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ—В—В—П–љ—Г—В —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є. –Т–Њ—Б–µ–Љ—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–є –Њ—Б–∞–і—Л!.. –Ґ—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ ? –Т–Њ–љ —В–∞–Љ, –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є, —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П. –§–∞—И–Є—Б—В—Л –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О –Ї –љ–µ–є –њ–Њ–і–≤–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —В–∞–љ–Ї–Є. –С–∞—В–∞—А–µ—П –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М. –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –Ј–µ–љ–Є—В–Ї–Є –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П вАФ –±–Є–ї–Є –њ–Њ —В–∞–љ–Ї–∞–Љ! –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –ї—О–і–µ–є, –љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Я—М—П–љ–Ј–Є–љ —А–∞–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ю–≥–Њ–љ—М —Б–Њ –≤—Б–µ—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є вАФ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П!¬ї –Ш –Њ–≥–Њ–љ—М —Б–Љ–µ–ї –≤–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤... –Я—М—П–љ–Ј–Є–љ—Ж—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є!.. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—П —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Є–Ј –≥–Њ—А—П—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –±—А–∞–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є... –Ґ—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ –Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–Љ —Б–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ? вАФ –Э–µ—В. –Ю—В–µ—Ж –і–Њ—Б—В–∞–ї –Є–Ј –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–∞ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г—В—Л–є –≤ –њ–ї–∞—В–Њ–Ї –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї: вАФ –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –±—А–∞–ї —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Є –Ї–ї—П–ї—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—В —Н—В–Њ—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ —А–Њ–і–љ–Њ–є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –±–Њ—О, –і—А—Г–≥–Њ–є –±—А–∞–ї —Б–µ–±–µ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М. –≠—В–Њ вАФ –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ, —П –≤–Ј—П–ї —Б–µ–±–µ –Є –њ–Њ–Ї–ї—П–ї—Б—П –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М. –° –Ј–∞–≤–µ—В–љ—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ —Е–Њ–і–Є–ї —П –љ–∞ –Ї–∞—В–µ—А–µ –≤ –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї, –Ъ–µ—А—З—М, –§–µ–Њ–і–Њ—Б–Є—О –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М... –Ю—В–µ—Ж –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ–Ї –Ї —Б—В–µ–љ–µ, –Є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —Б–ї–Є–ї—Б—П —Б –љ–µ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–Љ –Њ—В—Ж–∞ –≤ –Є—О–ї–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Ь—Л —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —В—А–∞–њ—Г –љ–∞ –њ–Є—А—Б. –ѓ –њ–Њ–Љ–Њ–≥ –Њ—В—Ж—Г —Б–Њ–є—В–Є –≤ —П–ї–Є–Ї, –Є —Б–µ–і–Њ–є —П–ї–Є—З–љ–Є–Ї, —Б –њ—Г—З–Ї–∞–Љ–Є —Б–µ–і—Л—Е –±—А–Њ–≤–µ–є –љ–∞ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–Љ –ї–Є—Ж–µ, –њ–Њ–њ–ї–µ–≤–∞–ї –љ–∞ –ї–∞–і–Њ–љ–Є –Є –≤–Ј—П–ї—Б—П –Ј–∞ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –≤–µ—Б–ї–∞. вАФ –Э–∞ –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Г—О –љ—Л–љ—З–µ –Є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤-—В–Њ –љ–µ—В—Г, вАФ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ–љ –Њ—Б–Є–њ—И–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. вАФ –Т—Б–µ вАФ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і, –і–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і. –Я–Њ–≥–ї—П–і–Є—В–µ-–Ї–∞, —Б –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є вАФ —В–Њ–ґ–µ... вАФ –Ш –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ —П–ї–Є–Ї–Є, –њ–µ—А–µ–њ–ї—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –±—Г—Е—В—Г. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є, –љ–∞–і –±—Г—Е—В–Њ–є –≤—Л—Б–Є–ї–∞—Б—М —Б—В—А–Њ–є–љ–∞—П –±–µ–ї–∞—П –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–і–∞, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–±–µ–≥–∞–ї–∞ –Ї –≤–Њ–і–µ —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–∞.  вАФ , вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж. –У—А–∞—Д—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—Б—В–∞–љ—М! –°—А–∞–Ј—Г –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ–ґ–Є–ї–Є ¬Ђ–°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л¬ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ–Њ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤, –Є –Ъ–Њ—И–Ї–∞, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Љ–∞—В—А–Њ—Б! вАФ –І—Г–і–Њ–Љ –Њ–љ–∞ —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–∞, —Б–µ—А–і–µ—И–љ–∞—П, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —П–ї–Є—З–љ–Є–Ї. вАФ –Ф–≤–µ –Њ—Б–∞–і—Л –≤—Л—Б—В–Њ—П–ї–∞ вАФ –љ–Є –Њ–≥–Њ–љ—М, –љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і—Л –µ–µ –љ–µ —В—А–Њ–љ—Г–ї–Є... –ѓ–ї–Є—З–љ–Є–Ї –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–ї —А—Г–Ї—Г –Њ—В—Ж—Г. –Ь—Л –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ, –Ї –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–і–µ, –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П —Г–≤–Є–і–µ–ї —Ж–Є—Д—А—Г ¬Ђ1846¬ї, –Є –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М. вАФ –Ч–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є –Ф–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞, вАФ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж –љ–∞ –±—Г—А—Л–µ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л. вАФ –Ш–і–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞—В—М. вАФ –Ъ—Г–і–∞? вАФ –£–≤–Є–і–Є—И—М. –І—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Т—З–µ—А–∞ –Љ—Л –µ—Е–∞–ї–Є –њ–Њ –±–µ–Ј–ї—О–і–љ—Л–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–≥–Њ, –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–Њ—Г–ї–Ї–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї—О–і–Є. –®–Є—А–Њ–Ї–Є–є –ї—О–і—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—В–Њ–Ї —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–Њ—А—О. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ, –≥–і–µ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –≤–і—А—Г–≥ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і–µ–є! –Ш —Г –≤—Б–µ—Е –±—Л–ї–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л–µ, —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–µ, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–µ –ї–Є—Ж–∞, –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –ґ–і–∞–ї–Є —З–µ–≥–Њ-—В–Њ. –Ш –Љ—Л –≤–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Н—В–Њ—В –њ–Њ—В–Њ–Ї –Є —И–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є –≤ –Ї–∞—Б–Ї–∞—Е, —Б –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ–Є вАФ –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–±—А–Њ—Б—И–Є–Љ–Є —Б–µ–і—Л–Љ –Љ–Њ—Е–Њ–Љ, –≤ –Њ–±—В–µ—А—В—Л—Е –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Б–Ї–Є—Е –±—Г—И–ї–∞—В–∞—Е, —Б –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Ї—А–∞—Б–љ—Л—Е –Ї–Њ—Б—Л–љ–Ї–∞—Е –Є –±–µ–ї—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є—З–љ—Л—Е –њ–ї–∞—В—М—П—Е. вАФ –Я—А–Є–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є –±—Г–ї—М–≤–∞—А, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –У–і–µ? вАФ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П —П, –љ–µ –≤–Є–і—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–Є –Ї—Г—Б—В–Њ–≤, –љ–Є –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤. –Ы–Є—И—М –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —З–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–µ —Б –Ї—А–∞—О —Ж–≤–µ–ї —П—А–Ї–Њ-–ґ–µ–ї—В—Л–є —Ж–≤–µ—В–Њ–Ї. –Ш –ї—О–і–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Є. вАФ –С—Г–ї—М–≤–∞—А —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ, –љ–Њ –Њ–љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Г–і–µ—В, вАФ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Њ—В–µ—Ж. вАФ –°–љ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Є–Љ —Ж–≤–µ—В—Л, –і–µ—А–µ–≤—М—П. –Ш –±—Г–і–µ–Љ –≥—Г–ї—П—В—М –Ј–і–µ—Б—М, –Ї–∞–Ї –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л. вАФ –С—Г–і–µ–Љ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞, –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Г–і–µ–Љ! вАФ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —И–∞–≥–∞–≤—И–Є–є —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–Є–Љ –Љ–∞—В—А–Њ—Б. вАФ –Ф–µ–љ—М-—В–Њ –љ—Л–љ—З–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є! –Я–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –і–µ–љ—М-—В–Њ!  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

21.01.201302:0321.01.2013 02:03:46

0

20.01.201311:3420.01.2013 11:34:07