–™–¦–ê–£–ê –ü–ï–†–£–ê–·

–€–û–†–Γ–ö–û–™–û –£–ï–Δ–†–ê –Γ–£–ï–•–ï–ï –î–Ϊ–Ξ–ê–ù–‰–ï

–î–Ψ–Ε–¥―¨ ―¹–Φ―΄–Μ ―¹

―¹–Ϋ–Β–≥, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ζ–Α–Ε–Β–Μ―²–Β–Μ–Η. –Γ–Ψ―¹–Ϋ―΄ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Β –Η–≥–Μ―΄, –Α –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ–Ψ―¹–Α―Ö –Ζ–Α–Μ–Η–Μ–Ψ–≤–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―Ä–Β―¹–Κ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ, –Ϋ–Β –≤–Β―¹–Ϋ–Α. –Θ–Ϋ―΄–Μ–Ψ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―²―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β ―²―É―΅–Η. –‰ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β.

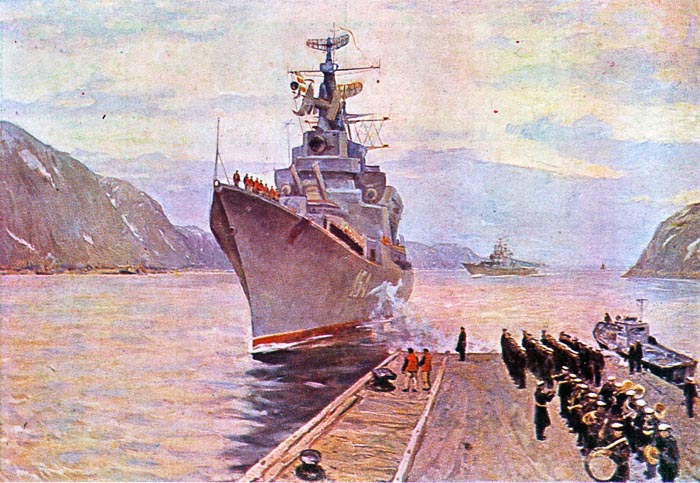

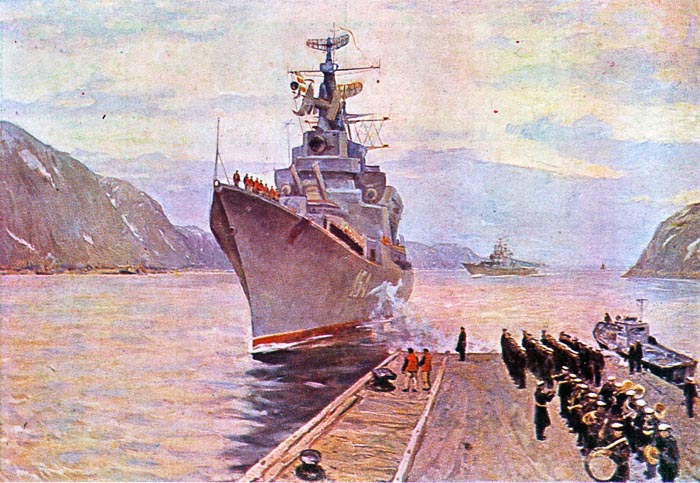

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –ù–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ―è―â–Η–Ι –Ω–Ψ ―Ä–Β–Μ―¨―¹–Α–Φ –Κ―Ä–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ¬Ϊ–Δ―Ä–Η―¹―²–Α –Ω―è―²―΄–Ι¬Μ, –Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Η ¬Ϊ–Δ―Ä–Η―¹―²–Α ―²―Ä–Β―²–Η–Ι¬Μ –Ϋ–Α–¥ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹ ―Ä–≤–Α–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ―Ä–Α―è–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―΄–Ϋ―¨―è–Φ–Η. –û―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Η –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ―Ä–Α–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ―É.

...–Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É: –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ; –≤ –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α –Ζ–Α―¹–Ϋ–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Β―Ä–Β–Ζ―΄... –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –Ϋ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è...

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Α–Ζ–Α―Ä–Φ―΄. –ö–Α–Κ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Β–Ι ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ: ¬Ϊ–£―¹―²–Α–≤–Α―²―¨, –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η ―É–±–Η―Ä–Α―²―¨!¬Μ –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –±–Β–≥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹–Ϋ–Β–Ε–Κ―É, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Ω–Α–Μ―É–±–Β: ¬Ϊ–£–¥–Ψ―Ö, –≤―΄–¥–Ψ―Ö, –≤–¥–Ψ―Ö!¬Μ

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α―Ä―è–¥–Κ–Η –±–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –£–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹, –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Η―¹―²―΄ –≤ –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, ―¹ –Μ–Ψ―¹–Ϋ―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –Μ–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η –Ε–Η―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―¹–Φ–Α–Ζ–Κ–Η ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α–Φ–Η, –Μ–Β―΅–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β¬Μ. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–±–Α–¥―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–î–Α–≤–Α–Ι―²–Β-–Κ–Α βÄî ―¹ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ, ―¹ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ!¬Μ –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ϋ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α.

–ü–Ψ–¥ –Κ–Η–Μ–Β–Φ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Μ–Ψ ―³–Η–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–Φ―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―¹–≤–Α―Ä–Κ–Η; ―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Κ–Η; –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Η ―¹–Μ―΄―à–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―΅–Β―²–Κ–Η–Ι ―Ä–Η―²–Φ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄.

–£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤ –≤ –±–Ψ―é, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –±–Α–Ζ―É –Η–Ζ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –≤ ―Ä―É–±–Κ–Α―Ö, ―¹ ―à–Β–Μ―É―à–Η–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è –±–Ψ―Ä―²–Α–Φ–Η. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Η―Ö ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Η–Μ―¨¬Μ, –≤–≤–Β―¹―²–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –≤ –±–Ψ–Ι. –Γ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―²―Ä–Α –Η –¥–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η ―¹―É–¥–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –û–Ϋ–Η ―¹–Ω–Α–Μ–Η ―²―É―² –Ε–Β, –Ϋ–Α ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö, –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Η―à–Β–≤―à–Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ―Ä―΄―¹–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–±–Β–Ε–Α–≤―à–Η–Φ–Η ―¹ –±–Β―Ä–Β–≥–Α.

–£–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ βÄî ―¹–Α–Φ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –‰ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü―΄ ―¹ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ –≤–Ζ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―¹–Ω–Β―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η. –ß―É–¥–Β―¹–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨!

–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ–Ε–Η–Μ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ―É. –ë–Ψ–Β–≤―΄–Β –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Α –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ βÄî –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ βÄî ―É―à–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹. –†–Α―¹―²―É―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β: –Β―â–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –¦―é–¥–Η –≤―¹–Β βÄî –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β, ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤–¥–≤–Ψ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –û―²―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―É–≤–Α–Ε–Α―é―² –Β–≥–Ψ –Η –≤–Β―Ä―è―² –Β–Φ―É: –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²―è–Φ–Η.

–£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η βÄî –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è... .

...–ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β―² –Κ ¬Ϊ–Δ―Ä–Η―¹―²–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ―É¬Μ. –ù–Α –Ϋ–Β–Φ ―¹–≤–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄. –û―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―¨.

βÄî –†–Α–±–Ψ―²–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Μ―¨–≤―΄, βÄî –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –ö–Ψ―Ä–Κ–Η–Ϋ.

βÄî –¦―¨–≤―΄-―²–Ψ βÄî –Μ―¨–≤―΄, βÄî ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, –¥–Α –Μ―¨–≤―΄ –Ϋ–Β–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –ö–Α–Κ ―É –≤–Α―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―¹–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―²? ¬Ϊ–€–Η―à–Α, –Ω–Ψ–¥–Α–Ι ―²–Ψ –¥–Α ―¹–Β¬Μ. –½–Α–Ω―Ä–Β―²–Η―²–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―É.

–Θ –ö–Ψ―Ä–Κ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ ―É –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α, –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α―é―² ―É―à–Η, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Β―â–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ω–Α–Ϋ–Η–±―Ä–Α―²―¹―²–≤―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―² –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. ¬Ϊ–ê –≤―¹–Β –Ε–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ! –£―΄ –≤–Η–¥–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―², ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α!¬Μ

–ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Η―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤, –≥–Ψ―Ä–¥–Η―²―¹―è –Η–Φ–Η. –Δ–Ψ―², –Κ―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α –Ϋ–Η–Ε–Β ―¹–Β–±―è, βÄî –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä.

–¦–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―è―¹―¨ ―¹ –ë–Ψ―΅–Κ–Α―Ä–Β–≤―΄–Φ, –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Β―² –Κ–Ψ–Μ–Β―Ä –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ε–Β–Φ –±–Ψ―Ä―²―É ¬Ϊ–Δ―Ä–Η―¹―²–Α –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –†–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Β―¹―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–¥–Α―Ä―², –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ψ–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä–Α―¹―è―² ―²―É―¹–Κ–Μ–Ψ, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―à–Α–≥–Ψ–≤, –≤―΄–±–Η―Ä–Α―é―²; –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α βÄî –Ψ–Ϋ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ.

–ü–Ψ–¥–±–Β–≥–Α–Β―² ―â–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―¹ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –Μ–Α–Ω–Α–Φ–Η –Η –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Η–Φ–Η―¹―è ―É―à–Α–Φ–Η βÄî –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –™–Μ–Ψ–±–Α, –Η –ë–Ψ―΅–Κ–Α―Ä–Β–≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Β–Κ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –±―΄–Μ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ.

–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ –≤―΄–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Β, ―²–Α―¹–Κ–Α–Β―² –Ω–Α–Κ–Μ―é –≤–Ψ ―Ä―²―É, ―²―Ä–Β–Ω–Μ–Β―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Ζ–Α –±―Ä―é–Κ–Η; –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―¨–Β―² –Κ–Μ―é―΅–Ψ–Φ. –©–Β–Ϋ–Κ–Α –Μ―é–±―è―² –≤―¹–Β βÄî –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –ë–Ψ―΅–Κ–Α―Ä–Β–≤–Α –¥–Ψ –Κ–Ψ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―É–±–Ψ–Ι; –≤―¹–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –ë―É―è–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―¹―², ―Ö–Ψ―²―è –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –¥–Α–Ε–Β –Β–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α.

–†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² ―Ä–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η –Ϋ–Α –Ψ–±–Ψ–¥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Ψ―Ä―². ¬Ϊ–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, ―²–Α–Κ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι. –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Κ–Η―¹―²―¨ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―É.

–€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Η–Κ –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ―è―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö. –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –Α―²–Μ–Α―¹ ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α―Ö. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –Κ―Ä–Α―¹–Η―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.

βÄî –ü–Ψ–Μ–Β–≥―΅–Β, –€–Α―²–≤–Β–Η―΅–Β–≤! –™―É―¹―²–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Κ―É –Κ–Μ–Α–¥–Β―²–Β! –î–Α–Ι―²–Β-–Κ–Α! βÄî –Ψ―²–±–Η―Ä–Α–Β―² –Κ–Η―¹―²―¨ –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ. βÄî –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ... –ü–Ψ―²–Ψ–Φ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Α–Μ―è―Ä―΄, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η―²―¨, –Ϋ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Ι...

–½–Η–Φ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É; –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ ―É–Ε–Β –≥―É–Μ–Κ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Β―²: –≤–Β―²–Β―Ä –Μ–Ψ–Φ–Α–Β―² –Μ–Β–¥, –Η –±―É―Ö―²–Α –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―²―΄–Φ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η.. –ü–Ψ―Ä–Α –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²―¨ ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―². –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ βÄî –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β!

–ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ βÄî –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―²―Ä–Η –¥–Ϋ―è –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ ―¹ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Α―Ö–Μ–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Φ.

βÄî –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β ―²―΄ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü! βÄî ―Ä–Α―¹―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―΄–Ϋ–Α.

βÄî –ê, –™–Μ–Β–±–Κ–Α, –Η ―²―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤, –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É―è –±―Ä–Α―²–Α. βÄî –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², ―è –≤–Η–Ε―É, –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –±–Β–Ζ ―²–Β–±―è? –®–Β–Μ –±―΄ ―²―΄, –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨, –≤ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄.

βÄî –ù―É, –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨... βÄî –Ψ–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥–Η–Μ –™–Μ–Β–±.

–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Β―Ä–Β–Κ–Α―²―¨―¹―è. –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Μ–Α―¹–Κ–Α–Μ –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Α, –Μ–Α―¹―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ –Ω―¹–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Φ, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ.

βÄî

―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, ―è –≤–Η–Ε―É, –Ϋ–Β –¥―Ä―É–Ε–Η―²? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –™–Μ–Β–±–Α. βÄî –Θ–Ε –Ψ–Ϋ-―²–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –≤ –Μ―é–¥―è―Ö!

–‰ –Ψ–Ω―è―²―¨, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –™–Μ–Β–± ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨, –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―É–Ε–Β –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ βÄî –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β, –Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ (¬Ϊ–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –¥–Β–Μ–Ψ¬Μ), ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–Α―é―²–Β, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β–Ι –Ϋ–Α ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―à–Κ–Α―³ (¬Ϊ–ù–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α ―è –Β―â–Β ―³–Η–≥―É―Ä–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Φ–Β―²―¨ ―΅―²–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β¬Μ), ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Ψ―²―Ü–Α, –Κ―²–Ψ –Η–Ζ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η. –û–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α –Η –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤–Α (¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α –Φ–Ψ–Ζ–≥–Η –≤–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ! –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ! –ù―É, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―É ―²–Β–±―è –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è?¬Μ).

–Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Η–Φ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β–Μ (¬Ϊ–ù–Α―à –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―΅–Α–Β―²¬Μ); –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ―¹―è –Ω–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²―É, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: ¬Ϊ–ù―É –Κ–Α–Κ, –Φ–Ϋ–Β –Η–¥–Β―² –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α?¬Μ –ü–Ψ―Ö–≤–Α―¹―²–Α–Μ―¹―è ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η, –Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ, –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Ψ―²―Ü―É ―²―Ä―É–±–Κ―É (¬Ϊ–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –±―Ä―é―ç―Ä βÄî –≤ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Μ¬Μ), –Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ –™–Μ–Β–±―É –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Α–≤―²–Ψ―Ä―É―΅–Κ―É, ―Ö–Ψ―²―è –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ –¥―Ä―É–Ε–Η―²―¨ ―¹ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ. –™–Μ–Β–± ―Ä―É―΅–Κ―É –≤–Ζ―è–Μ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ βÄî –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ–Ι, ¬Ϊ–±–Μ–Β―¹–Κ¬Μ, –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±―΄ –ë–Ψ–± –•―É―Ä–Α–≤–Μ–Β–≤.

–ê –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä, –Η –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Κ―É–Ω–Η–Μ –Κ–Ϋ–Η–Ε–Β–Κ –Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Β―², –Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α.

–ù–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α, –Η –≤―¹–Β –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Η ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―΄, –Ϋ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η-–¥―Ä―É–≥–Α. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ ―è –Φ–Ψ–≥―É –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ? –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ –Η ―²―΄―¹―è―΅ ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Ψ–¥–Ϋ―É, –Η ―è –Β–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–Ζ–Ϋ–Α―é. –€–Β–Ϋ―è –±―É–¥―²–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Β―² –Κ―²–Ψ –Η ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: ¬Ϊ–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α!¬Μ –‰ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ψ–Ϋ–Α! –ï–Β ―è –Ϋ–Β ―É–Ω―É―â―É!

βÄî –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ε–Β ―²–Β–±–Β –Ε–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –™–Μ–Β–± ―¹ ―É―¹–Φ–Β―à–Κ–Ψ–Ι.

βÄî –ê ―è βÄî –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥―É. –Γ–Ω–Β―à–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―É–¥–Α. –€–Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Α–Ε–Β –≤–Η–Ε―É, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―²... –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η –Ω―Ä–Η―¹–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨... –î–Α, ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Ψ―²–Β―Ü, –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Α―Ä―²–Η―¹―²―΄. –ü―Ä–Η–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η ¬Ϊ–½–Α ―²–Β―Ö! –Κ―²–Ψ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β¬Μ. –‰–≥―Ä–Α–Μ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α. –½–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α! –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, ―É ―²–Β–±―è –±―΄–Μ –¥―Ä―É–≥, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Β–≥–Ψ ―¹–Β―¹―²―Ä–Α –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Ψ–Ι. –ù–Β –Ψ–Ϋ–Α –Μ–Η?

βÄî –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι.

βÄî –î–Α, –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―è–Κ–Η, –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü―΄.

βÄî –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ψ–Ϋ–Α. –· –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―²... –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Η.

βÄî –û–Ϋ–Α! βÄî –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤. βÄî –ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Β–Β.

βÄî –û―²–Β―Ü, –Ω―Ä–Η–Φ–Η –Κ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é, βÄî –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –™–Μ–Β–±.

βÄî –ù–Β –±―É–¥―¨ –Ω–Ψ―à–Μ―è–Κ–Ψ–Φ! βÄî –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤.

–‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ βÄî –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ, ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Α –≤–Α―Ö―²–Β, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Η―², –Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Μ―¹―è –±―΄–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –Ζ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ ―²―É―² –Ε–Β ―¹–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η –Ϋ–Β―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ –±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É.

–ë―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―² –Β–≥–Ψ –Η –Ψ–Ϋ –≤–Η–¥–Η―² ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η–Κ―É –¥–Α–Ε–Β –≤ –Β–Β –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Α―Ö.

–ï―â–Β –±―É–¥―É―΅–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ, –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ ―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β ¬Ϊ–†–Η–≥–Α¬Μ –≤ –î–Α–Μ–Β–Κ–Η–Ι βÄî –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Η ¬Ϊ–†–Η–≥–Α¬Μ –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–≤–Β―Ä–Ζ–Β –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Α. –ö–Α―²–Β―Ä–Α ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ω–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―é, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ―΄, –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –±–Α–Ζ―΄, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Η ―Ä–Β–±―è―²–Η―à–Β–Κ –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Η―Ö –Κ–Α―é―² –Η ―¹–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α―²–Β―Ä. –û–±–Ϋ–Η–Φ–Α―è ―¹―΄–Ϋ–Α, –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–€–Ψ–Ι ―¹―΄–Ϋ βÄî –Ϋ–Β ―²―Ä―É―¹¬Μ.

–‰ –≤–Ψ―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Η–¥―è―² –¥–≤–Α ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Α―²–Α. –û–¥–Η–Ϋ –Ε–Η–≤–Β―² –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –Η ―¹–Μ―É–Ε–±–Ψ–Ι, –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι?

βÄî –ß―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –™–Μ–Β–±–Κ–Α? βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ. βÄî –ö–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨ –Ε–Η―²―¨? –ë―΄―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –Λ–Β–¥―è? –Λ–Β–¥―è –Ω―Ä–Ψ–Ϋ―΄―Ä–Μ–Η–≤ –Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β βÄî ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―². –· –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ζ–Α–≤–Η–¥―É―é. –≠―²–Η –Μ―é–¥–Η, –Κ–Α–Κ ―¹–Η–Ϋ–Η–Β –Φ―É―Ö–Η ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Η βÄî –Ε―É–Ε–Ε–Α―², ―à―É–Φ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Α ―Ö―Ä―É–Ω–Κ–Η: ―É–¥–Α―Ä–Η―à―¨ βÄî –Η –≤―΄–Μ–Β–Ζ―É―² –Κ–Η―à–Κ–Η. –ë–Β―¹―Ö―Ä–Β–±–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―²―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –™–Μ–Β–±–Κ–Α. –£―΅–Β―Ä–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹―²–Α―²―¨ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Φ, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è βÄî –Μ–Β–Ζ–Β―à―¨ –≤ –Α–Κ―²–Β―Ä―΄, –Α –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α? –ö―É–¥–Α –Λ–Β–¥―è –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Ψ–Η―²? –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―²–Β–±–Β –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ?

–€–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –Ψ–±–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è. –û–Ϋ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Η―²―¹―è: –Μ–Β–≥―΅–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –≤ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β βÄî –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α ―è―¹–Ϋ–Α, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―΄–±–Β―Ä–Β―à―¨. –¦–Β–Ζ―¨ –Ω–Ψ –Μ–Β―¹–Β–Ϋ–Κ–Β ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –û―² ―²–Β–±―è ―²―Ä–Β–±―É―é―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ: ―¹–Μ―É–Ε–Η –Ϋ–Α –Ω―è―²–Β―Ä–Κ―É, –Ω–Ψ–¥―²―è–≥–Η–≤–Α–Ι –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö, ―²―è–Ϋ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ–Η, –Ζ–Ϋ–Α–Ι –Ϋ–Α–Ζ―É–±–Ψ–Κ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ... –‰ ―²―΄ βÄî –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Β.

–Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ. –û–Ϋ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²:

βÄî –î–Α, ―è –Ζ–Ϋ–Α―é –Ϋ–Α–Ζ―É–±–Ψ–Κ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η –Ϋ–Ψ―΅―¨―é ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η βÄî ―è –Ψ―²–≤–Β―΅―É. –‰ ―è ―ç―²–Η–Φ –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨. –î–Α, –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Β–Ϋ –Η –Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –¥–Μ―è ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ. –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ- –ë–Β–Ζ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄...

¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü!¬Μ βÄî –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è–Β―² ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι.

–ï–Φ―É –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Η–¥–Η―² –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥–≤―É–Φ―è ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è–Φ–Η –Η –±―É–¥―²–Ψ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–Β–Φ―¨―é, –Η –Β–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è –Ω―Ä–Β―Ä–Β–Κ–Α―é―²―¹―è –Η –Ϋ–Β –Μ―é–±―è―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ. –ê –Ψ–Ϋ –Η―Ö –Ψ–±–Ψ–Η―Ö –Μ―é–±–Η―², –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ βÄî –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ βÄî –€–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η―²...

–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―²–Η –Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –™–Μ–Β–± –Η–Ζ―Ä–Β–Κ–Α–Β―² ―¹ ―΅―É–Ε–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤ βÄî ―¹–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –Λ–Β–¥–Η, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Λ–Β–¥–Η, –Η –Β–Φ―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –™–Μ–Β–± –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Α–Β―² –Ψ―²―Ü–Α, βÄî –Ψ–Ϋ –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Α–Β―² –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü. –™–Μ–Β–± –Κ–Ψ―Ä–Η―² ―¹–Β–±―è –≤ –¥―É―à–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―à–Β–Μ, –Α –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Η –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Β–Φ―É –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ –Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η. ¬Ϊ–Δ–Ψ–Ε–Β –Φ–Ϋ–Β βÄî –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, βÄî –Ζ–Μ–Η―²―¹―è –™–Μ–Β–±, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Α, ―É―΅–Η―² –Ε–Η―²―¨. –ê ―¹–Α–Φ βÄî ―΅―²–Ψ? –Γ–Α–Φ-―²–Ψ ―²―΄ –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è? –ù–Β–±–Ψ―¹―¨, ―²–Β–±―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―É―΅–Η―², ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Β¬Μ.

–Γ―²–Α―Ä–Η–Κ –Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Κ–Ψ–≤―Ä–Η–Κ–Β, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η―², ―¹–Β―Ä–¥–Η―² –Ϋ–Α –™–Μ–Β–±–Α βÄî –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ –™–Μ–Β–±―É –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―²; –Η –Ω–Β―¹ ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ ―Ä―΄―΅–Η―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –™–Μ–Β–± –Ω–Ψ–≤―΄―à–Α–Β―² –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ϋ–Α –±―Ä–Α―²–Α. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω―Ä–Η―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Η, –≥–Μ–Α–¥–Η―² –Ω―¹–Α, –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Μ–Η–Ε–Β―² ―Ä―É–Κ―É –¥―Ä―É–≥–Α –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ–Ε–Α―é―â–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤, –≥–Μ–Α–¥―è –Ω―¹–Α, –¥―É–Φ–Α–Β―², ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–Ϋ –Β―Ö–Α–Μ ―¹―é–¥–Α, ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Η –Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ–Ι–Φ–Β―² –Β–≥–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –±―É–¥–Β―² –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β βÄî –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Α–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –™–Μ–Β–±, –Ω―Ä–Η –™–Μ–Β–±–Β –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―â–Β–Φ. –û–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ϋ―è, –Ε–Η–≤―É―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Η–Ε–¥–Η–≤–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –±―É–¥―É―â–Β–Φ―É. –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ, ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―é –Ψ―²―Ü–Α; –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ –Ε–Β –Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Β–±―è ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α.

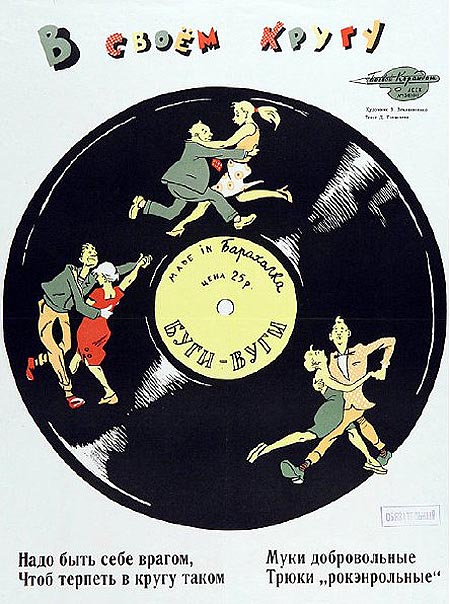

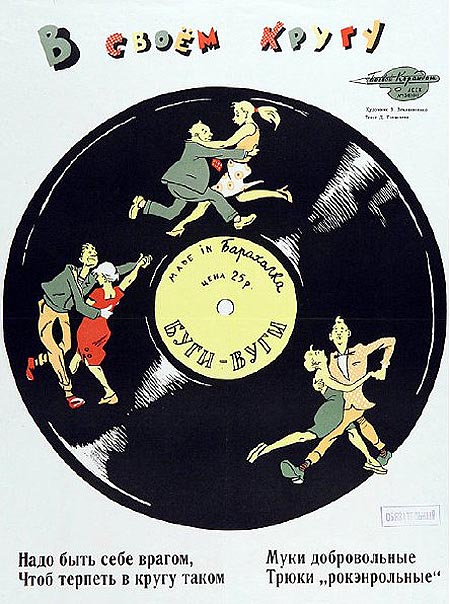

–†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –™–Μ–Β–±–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β: –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–Φ –≤ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –≤–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―à―É–Φ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –±–Α–Μ–±–Β―¹–Ψ–≤ –≤ ―É–Ζ–Κ–Η―Ö –±―Ä―é―΅–Κ–Α―Ö –Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ ―¹ –Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η –≤ ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Ϋ―΄―Ö –Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η―Ö –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –Ω–Μ–Α―²―¨―è―Ö. –û–Ϋ–Η –Ζ–≤–Α–Μ–Η –™–Μ–Β–±–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω–Η–Κ–Ϋ–Η–Κ, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―à–Β–Μ –Ψ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Α―Ö –Η–Ζ –ë―É―ç–Ϋ–Ψ―¹-–ê–Ι―Ä–Β―¹–Α –Η –Ψ –Φ–Α―Ä–Κ–Α―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ, –Ψ ―΅―¨–Β–Ι-―²–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―΅–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è βÄî ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ―É―Ä–Ψ―Ä―². –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―²–Ψ―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι ¬Ϊ–Κ―Ä―É–≥¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Α―²―¨ –Η –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –™–Μ–Β–±; ―¹―΄–Ϋ–Κ–Η –Η –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Η–¥―É―² –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―² –≤ –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Β –Ζ–Α –Ω–Α–Ω–Α―à–Α–Φ–Η; –Ω–Α–Ω–Α―à–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α―é―² ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –Ϋ–Α―²―΄–Κ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Η―³―΄ –Η –Φ–Β–Μ–Η –Η –Μ–Ψ–Φ–Α―é―² ―É―²–Μ―΄–Β ―΅–Β–Μ–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―΄―²–Α―é―²―¹―è –Η―Ö ―¹–Ω–Α―¹―²–Η, –Ω―É―¹–Κ–Α―è –≤ ―Ö–Ψ–¥ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Μ–Η–±―Ä... –ß―²–Ψ –Ε–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Β―² –™–Μ–Β–±–Α –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―É –Ψ―²―Ü–Α, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ–Ϋ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ?

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

.jpg)