–î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Ω―É―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ.

–£―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ –†–Ψ―²―²–Β―Ä–¥–Α–Φ–Α, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―΄ –ü–Α-–¥–Β-–ö–Α–Μ–Β –Η –¦–Α-–€–Α–Ϋ―à. –£―΄―à–Μ–Η –≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –¥―Ä―É–Ε–Β–Μ―é–±–Ϋ–Ψ. –û―² ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α –Ϋ–Α ―é–≥–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ–Α―è ―Ü–Β–Ω―¨ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ù–Β–±–Ψ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Ι, ―¹–≤–Η–Ϋ―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ. –û–Κ–Β–Α–Ϋ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ζ–Α―Ä―΄–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Η―Ö, –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ϋ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―², –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –¥–Ψ 40 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –±–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―², –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Φ–Α―¹―¹―΄ –≤–Ψ–¥―΄, ―²–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ –Ω–Α–Μ―É–±–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–¥―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –≥–Η–¥―Ä–Α–≤–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É–¥–Α―Ä―΄. –Θ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Η –Ω―Ä–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–≤―΄―à–Α–Β―² 13 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤ (―ç―²–Ψ 24 –Κ–Φ –≤ ―΅–Α―¹). –ê –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Β –Η –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Φ―΄ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ 13-14 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤ ―΅–Α―¹.

–£―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Φ―΄ –Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―Ä–Β–¥–Κ–Η–Φ–Η, –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω―²–Η―Ü―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É, ―΅–Α―¹–Α–Φ–Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Β―è―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―΅―², –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η.

–ö ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―΄–Φ ―¹―É―²–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –†–Ψ―²―²–Β―Ä–¥–Α–Φ–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ–Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄. –½–¥–Β―¹―¨ ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –±―É–Ϋ―². –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η–Μ–Α―¹―¨.

–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Β ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α . –£ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 16-―²–Η ―¹―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –±―É―à–Β–≤–Α–≤―à–Β–Ι –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Α–≤–Η―¹―à–Β–Ι –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄, –Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ ―¹–≤–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Κ―É―Ä―¹–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ (–Κ–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―²―΄) –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –≤ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β, –Ψ–Ϋ, –Γ–Α–Κ–Β–Μ–Μ–Α―Ä–Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Κ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Β ―É –±–Β―Ä–Β–≥–Α –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α.

–ë―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η. –Δ–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –≤―΄–Ι–¥―è –Η–Ζ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Κ–Η –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α: ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Β–Ζ 12-15 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α 20-25 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¨―¹―è –Φ–Α―è–Κ ¬Ϊ–Γ–Ψ–Φ–±―Ä–Β―Ä–Ψ¬Μ. –î–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε―É. –€―΄ ―¹–Ψ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ, ―¹ –¥–Β―è―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ϋ–Α―É–Κ–Η, ―¹ ―΅–Α―¹―²―¨―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –ù–Α–Φ –Ω–Α–Μ―É–±―É –≤―΄―à–Β–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±―΄, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –£–Ζ–Ψ―Ä―΄ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η 20-25 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α ―¹ –≤–Ω–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ–Η―¹―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Μ―è–Φ–Η –≤ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β―à–Ϋ―É―é ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―É. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ –½–Β–Φ–Μ–Η.

–‰ –≤–Ψ―²βÄΠ –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Β―¹―¹―è –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Ι –Κ―Ä–Η–Κ: ¬Ϊ–£–Ψ―² –Ψ–Ϋ! –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ! –£–Η–Ε―É, –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ!¬Μ. –‰ ―ç―²–Ψ―² –Κ―Ä–Η–Κ ―¹–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ψ–±―â–Β–Β –≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Ψ–Β: ¬Ϊ–Θ―Ä–Α!¬Μ.

–Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Γ–Α–Κ–Β–Μ–Μ–Α―Ä–Η –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β―¹–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ―è –Φ–Η–≥–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ, –Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―É-―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―è ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è.

–î–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –≤ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –±―É―à―É–Β―², –Ϋ–Β―² –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―² –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤–Β―²―Ä–Α, –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –≤–Μ–Η―è―é―â–Η―Ö –Ϋ–Β –Β–≥–Ψ –Ω―É―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ –Η–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Ω–Ψ ―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Β –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Η –±―΄–Μ ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Α–Κ–Β–Μ–Μ–Α―Ä–Η βÄ™ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ.

–Γ–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ö―É―¹―¨–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Φ―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι, –Ζ–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ–Η. –û–Ϋ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Α –Ζ–Α ―΅–Α―¹, –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ―¹―É―²–Ψ–Κ, –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ―è, ―².–Β. ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α, –≤–Ψ–¥―΄, –Φ–Α―¹–Β–Μ, –≤–Β―¹–Ψ–≤―΄―Ö –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β―â–Β–Ι, –Ω–Η―â–Β–≤―΄―Ö –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄―Ö, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Η–Μ―΄ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―²―Ä–Α, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―É ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö (―Ä―É–Μ–Β–≤―΄―Ö), –Κ–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Η –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ―É―é –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ―É (–≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤) –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α ―¹–±–Η–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α (―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ¬Ϊ―Ä―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è), ―É –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–± –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―²–Ψ–≤ –≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄―Ö –≤–Α–Μ–Ψ–≤ (–≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤), –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–£―¹–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―² –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η―Ö –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –≤–Β―¹ ―¹–Ψ–Ε–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ―è, –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Β–Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Η―â–Β–≤―΄―Ö –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Α–¥–Κ―É –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ ―ç―²–Η–Φ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨ (–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨) –±–Ψ―Ä―²–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Η–Μ―΄ –≤–Β―²―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Α–Β―²―¹―è –¥―Ä–Β–Ι―³―É (―¹–Ϋ–Ψ―¹―É) ―¹ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η.

–Γ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α (―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è) –≤–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –≤ –Κ―É―Ä―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–†–Α–±–Ψ―²–Α ―à―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―¹ –±―΄–Μ–Α –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ι.

–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―³―É–Ζ–Β¬Μ, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –ë–Β―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―³―É–Ζ¬Μ –≤–Ζ―è―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ ―à―É―²–Κ―É.

–€―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Β–Φ―É: ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β ―²–Α–Κ, –≤―¹–Β –≤–Α―à–Η –Η –≤–Α―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥―΄ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ –≤ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥, –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Β –≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―²¬Μ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―¹―¹–Α―²―΄ (–≤–Β―²―Ä―΄). –€―΄ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η –≤–Α–Φ –Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –≤ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Β (–≤ –Κ–Ψ―Ä–Φ―É). –ê –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Α―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ¬Ϊ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ¬Μ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä ¬Ϊ–Φ–Ψ―Ä–¥–Α―²―΄–Κ¬Μ?! ¬Ϊ–ù–Β―², - –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ψ–Ϋ, - –Ϋ–Α―É–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Μ–Α―¹―¨. –€―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―²–Β–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –¥–Β–Κ–Α–¥―É –Φ–Α―Ä―²–Α¬Μ.

–ü―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –±–Β―Ä–Β–≥―É, –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨ –≤–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η βÄ™ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è –≤ –Γ–Α―Ä–≥–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –±–Β–Ζ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤, –≤ –Β–≥–Ψ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –‰–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α. –£–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―è ―É–Ω–Α–Μ–Ψ –¥–Ψ ―²―Ä–Β―Ö –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤. –ù–Β–±–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² –Ψ–±–Μ–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Η―è–Μ–Ψ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –€–Η–Φ–Ψ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―²–Α–Μ–Η ―¹―²–Α–Η –Μ–Β―²―É―΅–Η―Ö ―Ä―΄–±. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Α–Κ―É–Μ―΄.

–£ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―à–Η―Ä–Ψ―²–Α―Ö ―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –Η ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Α –≤ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Β. –£ –Κ–Α―é―²–Α―Ö ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ –≤ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –±–Α–Ϋ–Β. –Γ–Ω–Α―²―¨ –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Μ―É–±–Β. –½–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ βÄ™ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Κ–Η ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―Ä―²―³–Β–Μ–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Ψ―΅–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Ψ–Ε–Η, –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Ψ–Η –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅–Α―¹―΄ (–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β ―²―É–Ε―É―Ä–Κ–Η), –Η―Ö –Κ―Ä―΄―à–Κ–Α, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ε–Α–≤―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Α ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄.

–Δ–Β―²―Ä–Α–¥―¨ ⳕ 7.

–£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ.

–ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ βÄ™ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Β. –½–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–±―΄―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –ù–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Α―¹―΄ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Α―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ, –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Κ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―É ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β.

–™–Ψ―Ä–Ψ–¥ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α , –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Α, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Β ―΅–Α―¹―²–Η βÄ™ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―É―é –Η ―é–Ε–Ϋ―É―é.

–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ ―¹ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Φ–Α―¹―¹―É ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤, –Ϋ–Α ―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ, –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―é―² ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―É―é ―Ä–Α―¹–Ψ–≤―É―é –¥–Η―¹–Κ―Ä–Η–Φ–Η–Ϋ–Α―Ü–Η―é. –ö―É–¥–Α –±―΄ –Ϋ–Η –Ζ–Α―à–Μ–Η: –Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²―É, ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³, –±–Α–Ϋ–Κ, ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ, –≤ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤―¹―é–¥―É –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –±―Ä–Ψ―¹–Α―é―²―¹―è –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹–Η: ¬Ϊ–™–Ψ–Μ―¨–¥–Β–Ϋ¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Η–Μ―¨–≤–Β―Ä¬Μ. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ( –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β) βÄ™ ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι¬Μ, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–±–Β–Μ―΄–Β¬Μ –Μ―é–¥–Η, –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨ (–≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β) βÄ™ ¬Ϊ–Γ–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―â–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ψ–±―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Μ―é–¥–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―΄ (–Ϋ–Β–≥―Ä―΄, –Φ–Β―²–Η―¹―΄).

–ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –ù–Β ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β 1920-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Μ–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α.

–û–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1933 –≥–Ψ–¥–Α (–Α –Φ―΄ –Ζ–Α―à–Μ–Η –≤ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β 1934 –≥–Ψ–¥–Α) –Γ–®–ê ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―¹ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Β―â–Β –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ –≤ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Β –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α.

–ö–Ψ–≥–¥–Α –ü–Β―²―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ βÄ™ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ –≤–Η–Ζ–Η―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α–Φ, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Α–Μ–Ψ–Φ: –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤―à–Η–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Η–Φ–Ϋ –Γ–Γ–Γ–†, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Α. –£ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ―É–±–Β –±―΄–Μ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η–Β–Φ –≤ ―΅–Β―¹―²―¨ –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α.

–î–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η (–Ω–Ψ–¥ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Α–Φ¬Μ –Η–Φ–Β―é –≤–≤–Η–¥―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Η ―¹–Β–±―è, –Κ–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―²–Α, –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α―Ö, ―¹―Ö–Ψ–¥–Α―Ö ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―Ä–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι). –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö: ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―é –Ϋ–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ¬Μ, –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥―É–Ω―Ä–Α –·–Ϋ –ö–Α―Ä–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β―Ä–Ζ–Η–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–€―΄ –Η–Φ–Β–Β–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β, –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α–Ι―¹―è –Ω―Ä–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–Ζ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η ―¹–Μ–Α–±―΄–Β ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α¬Μ. –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –±–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–€–Η―¹―¹―É―Ä–Η¬Μ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η–Μ–Η¬Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Β-–Α–Φ―³–Η–±–Η–Η, –Κ―¹―²–Α―²–Η, ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä–Α –Γ–Η–Κ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–¥ –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –Ψ―² –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Α, –¥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Α –Ϋ–Α –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Α―²―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ö, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η 12 –Η 14-―²–Η –¥―é–Ι–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Μ–Β―²–Α–Μ –≤ –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ –‰–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–≤―à–Η–Ι –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ.

–ù–Α―¹ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Α, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η, ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤. –ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ –Ϋ–Α―¹ –Α–¥―ä―é―²–Α–Ϋ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α.

–€―΄ ―¹ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–Φ –‰–Ζ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―΅―É―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Κ―É–Ω–Η–Μ–Η –Η–Ϋ–¥–Β–Ι―¹–Κ―É―é 10-―²–Η –Μ–Β―²–Ϋ―é―é –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É. –ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è –Ω–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ―É ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–Η–¥―è―΅–Β–≥–Ψ –Η–Ϋ–¥–Β–Ι―Ü–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ–Α―Ä―²―΄―à–Κ―É –Ζ–Α 5 –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–≤–Ψ―é –≤–Ϋ―É―΅–Κ―É –Ζ–Α 20 –¥–Ψ–Μ–Μ–Α―Ä–Ψ–≤. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α: ¬Ϊ–€–Ψ–Ε–Β―² –Κ―É–Ω–Η–Φ –¥–Β–≤―΅―É―à–Κ―É, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è, ―΅–Β―Ä–Ϋ―è–≤–Α―è, ―É–Μ―΄–±–Α―é―â–Α―è―¹―è. –£–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β–Φ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ψ–±―É―΅–Η–Φ, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Β–Φ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―², –Α –Ϋ–Β –≤–Β―â―¨―é!?¬Μ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–Θ –Φ–Β–Ϋ―è ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨. –ù–ΨβÄΠ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Η―²―¨ –Β–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Β―¹―¹–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ε–Β –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Η―² –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä: ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―²―΄ ―¹–Κ―É–Ω–Α―é―² –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Η ―É–≤–Ψ–Ζ―è―² –Κ ―¹–Β–±–Β –≤ ―Ä–Α–±―¹―²–≤–Ψ!¬Μ. –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Α–≤, –Ψ–Ϋ ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²–Β―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―¹―²–Α–Ε–Β–Φ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―¹―é–Ε–Β―²–Ϋ―΄–Φ. –†–Α–±–Ψ―²–Α―è –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è¬Μ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Μ–Α―¹―²―è–Φ. –™–Η―²–Μ–Β―Ä, –Ω―Ä–Η–¥―è –Κ –≤–Μ–Α―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–≥–Ϋ–Α–Μ –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Α –Η–Ζ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η (–Η–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ –™–Η―²–Μ–Β―Ä –Φ–Β―²–Η–Μ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η). –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Ψ ―É–≥–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Β.

–ù–Α –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –≤ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―à ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―² –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–±–Ψ–Φ ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–≤–Ϋ―è βÄ™ –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ. –ë–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ ―³―é–Ζ–Β–Μ―è–Ε―É –Η –Κ―Ä―΄–Μ―¨―è–Φ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –±―΄–Μ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ. –Γ–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Ψ―Ä―²–Ψ–≤―É―é ―²―Ä―è―¹–Κ―É. –î–Ψ–Ε–¥–Β–≤–Α―è –≤–Ψ–¥–Α –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –Η–Μ–Μ―é–Φ–Η–Ϋ–Α―²–Ψ―Ä―΄, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι. –‰ ―²–Α–ΚβÄΠ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η ―²―Ä–Β―Ö –Φ–Η–Ϋ―É―². –ü―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α―è―¹―¨ –Κ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–± ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–≤–Ϋ―è.

–ü–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –¥–Α–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Β―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Α–Φ–Η.

–£–Β―΅–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹ –Φ–Α–Μ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–Κ―É―¹–Κ–Η –Η –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Μ–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –≠―²–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–¥–Κ–Α –Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Η–Κ―Ä–Α. –ë―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ –Η ―΅–Η―¹―²–Ψ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Η―²–Ψ–Κ, –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Α–Φ–Α–Φ. –£ ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Β –≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Δ–Ψ–Κ–Α–Ι¬Μ –¥–Ψ–±–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Η―Ä―²–Α –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Φ–Β―¹―¨ (–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ¬Ϊ–Δ–Β–Κ–Α–Ι¬Μ).

–ù–Α –Μ–Β–¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–¥–Κ–Η, –±―΄–Μ ―¹–Ω–Η―Ä―² –≤ –±–Ψ―΅–Κ–Α―Ö. –ù–Β –¥–Μ―è –Ω–Η―²―¨―è, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Α –¥–Μ―è –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ü–Β–Μ–Β–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ¬Ϊ―΅–Β–Μ―é―¹–Κ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ¬Μ. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η ―Ä–Α―¹―³–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Κ―Ä―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –≤ –±–Ψ―΅–Κ–Α―Ö.

–™–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄ –±–Α–Ϋ–Κ–Β―²–Ψ–Φ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι (―².–Β. –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω–Η―²–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–Δ–Ψ–Κ–Α―è¬Μ), ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ ―é–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Φ.

.

–†–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ö–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β, ¬Ϊ¬Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –ß―É–Κ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹. –û–Ϋ–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ–Β¬Μ, –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Φ―΄ –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Β–Φ, –Ζ–Α ―ç–Κ―¹–Κ―É―Ä―¹–Η–Η –Η ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Η–Ϋ–Α¬Μ –Κ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―é.

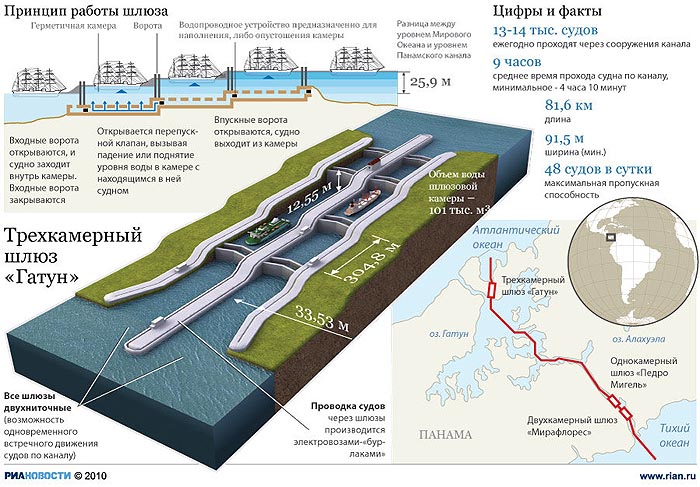

–™–Μ–Α–≤–Α XVII. –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ

–ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è –Β―â–Β –≤ 1870-1880 –≥–≥. ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Β–Ι.

–ö–Α–Ϋ–Α–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Β–Κ, –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–Ζ–Κ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² 48 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹―è ―ç―²–Α –Ζ–Α―²–Β―è –≤―΄–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –≤ ¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ –≤–Β–Κ–Α¬Μ - –≤ –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―É―é –Α―³–Β―Ä―É. –ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Η –Α–Κ―Ü–Η–Ι, –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ε–Η―Ä–Β–Ϋ―΄. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –Λ–Η―Ä–Φ–Α –Ψ–±–Α–Ϋ–Κ―Ä–Ψ―²–Η–Μ–Α―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α–Φ–Η ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Β–Μ–Κ–Η―Ö –¥–Β―Ä–Ε–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Α–Κ―Ü–Η–Ι.

–Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Α¬Μ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–Ι –Α―³–Β―Ä―΄, ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α–≤–Α–Ϋ―²―é―Ä―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ ―Ä–Α―¹―²―Ä–Α―²–Ψ–Ι, –Ζ–Μ–Ψ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, ―¹ –Ω–Ψ–¥–Κ―É–Ω–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Η―Ü.

–£ –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α –¥―Ä―É–≥–Α―è ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ζ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α. –ù–Ψ ―²―É―² –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Ψ-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―è.

–£ ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β ―¹ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Β–Ι –Γ–®–ê –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α. –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Α―è –Κ–Α–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Α –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Η―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ –Γ–®–ê –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―¹―¹–Η―é –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α.

–£ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ XIXβÄ™–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―à―²–Α―²―΄ –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Η―è.

–£ 1903 –≥–Ψ–¥―É –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –Κ –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Η–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ―Ä–Ψ―². –ü―É―²–Β–Φ –Ϋ–Α―¹–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–Κ―Ü–Η–Ι –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ–Ι¬Μ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Ψ–Φ.

–ù–Α–≤―è–Ζ–Α–≤ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ–Ι¬Μ –ü–Α–Ϋ–Α–Φ–Β –Κ–Α–±–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä, –Γ–®–ê –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –≤ –±–Β―¹―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ζ–Ψ–Ϋ―É –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Κ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ 1914 –≥–Ψ–¥―É.

–Γ–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Α–Ζ –Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –Γ–®–ê –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β, ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Η–Μ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²―΄ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Η–Η –≤ –¦–Α―²–Η–Ϋ–Ψ–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –Η –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö –ê–Ζ–Η–Η. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―É–Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ–Η –≤ –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –¥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Ω―É―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ―² –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Α –¥–Ψ –Γ–Α–Ϋ-–Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―¹–Κ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ 26 ―²―΄―¹―è―΅ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–≥–Η–±–Α―²―¨ –°–Ε–Ϋ–Ψ-–Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―², ―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ –¥–Μ–Η–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η ―¹―²–Α–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β 10 ―²―΄―¹―è―΅ –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –†–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―² –ù―¨―é-–ô–Ψ―Ä–Κ–Α –¥–Ψ –·–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Η, –¥–Ψ –ê–Ζ–Η–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Η–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α, –¥–Ψ –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β, ―΅–Β–Φ –Ψ―² –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Η.

–ö–Α–Ϋ–Α–Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Ψ–Β–Φ–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–Ζ–Β―Ä, ―Ä–Β–Κ, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―É―²–Β–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö ―Ä–Β–Κ. –™–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Ψ–Β–Φ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄.

–î–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―è―²―¹―è –≤ ―¹―É–¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β . –î–Β–Μ–Α―é―² ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è –≤–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨. –ù–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η –Ω–Α―Ä―΄ ―à–Μ―é–Ζ–Ψ–≤. –î–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Α βÄ™ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α 150 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ö–Α–Ϋ–Α–Μ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² –Δ–Η―Ö–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ë–Α–Μ―¨–±–Ψ–Α ―¹ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –ö―Ä–Η―¹―²–Ψ–±–Α–Μ―¨. –ü–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –Η ―à–Ψ―¹―¹–Β. –ü–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ 40 ―²―΄―¹―è―΅ ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –ù–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ζ–Ψ–Ϋ–Β –ü–Α–Ϋ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α 25-30 ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―É–Ε–Β –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–®–Μ–Η –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 7 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ –Δ–Η―Ö–Η–Ι, –Ψ–Ϋ –Ε–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ.

–ù–Α–¥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Η―Ö–Η–Ι. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –ö–Ψ–Μ―É–Φ–± –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Ψ―Ä (1451-1506 –≥–≥.), –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨. –†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –™–Β–Ϋ―É–Β. –£ 1492-1493 –≥.–≥. ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Η―¹–Ω–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Κ―Ä–Α―²―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω―É―²–Η –≤ –‰–Ϋ–¥–Η―é. –ù–Α ―²―Ä–Β―Ö –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ 12 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1492 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Γ–Α–Ϋ-–Γ–Α–Μ―¨–≤–Α–¥–Ψ―Ä. –≠―²–Α –¥–Α―²–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α―²–Ψ–Ι –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η.

–ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–Ψ–Μ―É–Φ–±–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Β, –±–Β–Ζ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–≤, –≤–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≤–Ψ–Μ–Ϋ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Δ–Η―Ö–Η–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ. –£ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ε–Β ―ç―²–Ψ―² –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι. –‰–Φ–Β―é―² –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―à―²–Ψ―Ä–Φ―΄, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Ψ ―²–Ψ–Ϋ―É―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α–Β―² ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

.jpg)