–£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Κ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η ―¹ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –¥–Ψ―΅―¨ –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Μ–Β―² 13-16, –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η―¹―²–Κ–Α, –±―΄–Μ–Α ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄.

–· ―¹–Η–¥–Β–Μ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Η –Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Κ–Β –±―É–Κ–≤―΄, –Ω–Α–Μ–Ψ―΅–Κ–Η, –Κ―Ä―é―΅–Ψ―΅–Κ–Η –Ω–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é –£–Β―Ä―΄. –†―è–¥–Ψ–Φ –Μ–Β–Ε–Α–Μ –±―É–Κ–≤–Α―Ä―¨. –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤ –±―É–Κ–≤–Α―Ä–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤. –ü–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α. –ê –Φ–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è―¹―¨, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―¹–Μ―É―΅–Α–Β–Φ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–£–Ζ―è–Μ–Η –±―΄, –±–Α―Ä―΄―à–Ϋ―è, –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η―à–Κ―É-―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É¬Μ. –‰ ―²–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ–Α: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²–Β¬Μ.

–Γ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Η 1914 –≥–Ψ–¥–Α ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨―¹―è –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β.

–£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―à–Κ–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―² –Κ XI –≤–Β–Κ―É. –®–Κ–Ψ–Μ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Ψ–±―É―΅–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Β ―΅–Β―¹―²–Η (―¹―΅–Β―²―É) –Η –Ω–Β―²–Η –Η –Ω–Η―¹–Α―²–Η¬Μ. ¬Ϊ–ü–Β―²–Η¬Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η.

–£ ―³–Β–Ψ–¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è. –Γ–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α, –Φ–Β―à–Α–Μ–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –î–Α–Ε–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η XIX ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―É―΅–Η–Μ–Η―â ―è―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ: ¬Ϊ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―é―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–Φ–Β―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―Ö –±–Ψ–Ε–Η–Ι,βÄΠ –Κ–Ϋ–Η–≥ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η―Ö –Κ –Ϋ–Α―É–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ, –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―΅–Η―²–Α―²―¨; –¥–Α –Η –Κ–Ϋ–Η–≥, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η―Ö―¹―è –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―΅–Η―²–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Η―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–≤ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É –Η–Ϋ―¹–Ω–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α¬Μ.

–ê ―΅–Η―²–Α―è ¬Ϊ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β¬Μ, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι , –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–¥–Β–≤―à–Η–Ι ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ¬Ϊ–≤–Ψ ―΅―Ä–Β–≤–Β –Κ–Η―²–Α¬Μ, –≤―΄–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, ―¹ ¬Ϊ–±–Ψ–Ε―¨–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é¬Μ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Ϋ–Β–≤―Ä–Β–¥–Η–Φ―΄–Φ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ ¬Ϊ–Κ –Μ–Η–Κ―É ―¹–≤―è―²―΄―Ö¬Μ. –ê ¬Ϊ¬Μ –±―΄–Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ ¬Ϊ–Κ –Μ–Η–Κ―É ―¹–≤―è―²―΄―Ö¬Μ –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –Η–Φ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―É―²–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –±–Ψ―¹―΄–Φ –Ω–Ψ –Μ―é–±―΄–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ ―¹ –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É, –≥–¥–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―É―²–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Ι. –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―΄–Ϋ –±–Ψ–Ε―¨–Β–≥–Ψ βÄ™ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹―É–Φ–Β–Μ, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±―É―Ö–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Μ–Β–±–Α –Ω―è―²―¨ ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –‰ ―²–Α–Κ–Α―è, ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ¬Ϊ–Ϋ–Α―É–Κ–Α¬Μ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Β.

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è, ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–≤, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è―²―¨ ―Ä–Β―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Ψ–Μ–Η ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, ―¹ –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η. –ö–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –≤―΄―à–Β –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â ―è―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η.

–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1914-1917 –≥–≥., ―².–Β. –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β ¬Ϊ–½–Α–Ω–Η―¹–Κ–Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è¬Μ, –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ 1949 –≥–Ψ–¥―É –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β.

–£ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ζ–Α―à–Β–Μ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ (–Ω–Ψ–Ω). –û–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –ê.–ù.–Δ–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Η ―¹ –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ: ¬Ϊ–Δ–Α–Κ–Ψ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β! –‰ –≥–¥–Β –Ε–Β? –£ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –Η–Κ–Ψ–Ϋ –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è. –î–Α –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Μ–Η –≤―΄, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? –ß–Η―²–Α–Ι―²–Β, ―¹―É–¥–Α―Ä―¨, –Ϋ–Β –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Ω―É―à–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö –Η ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄―Ö, –Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η!¬Μ.

–ù–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –±–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η―Ö–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ ―²–Β―²―è –¦–Η–Ζ–Α βÄ™ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²―É―΅–Ϋ–Α―è, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±―΄, ¬Ϊ–±–Α–±–Η―¹―²–Α―è¬Μ –Ψ―¹–Ψ–±–Α ―¹ –Κ―Ä―É―²―΄–Φ–Η –Ϋ―Ä–Α–≤–Α–Φ–Η, –≤ –¥―É―Ö–Β ―Ä–Β―²–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à–Α―è –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ (–Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι, –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι, –¥–≤―É―Ö―ç―²–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ, ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η–Ι –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β). –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Α ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―É–Ζ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η, ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Η, ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Κ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―è―¹―¨ ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ö–Ψ–Ϋ–Α–Ϋ-–î–Ψ–Ι–Μ―è, –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤ ―É–Ζ–Β–Μ–Κ–Α―Ö ―¹ ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Β―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Β –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Ψ―à―é―Ä–Κ–Η βÄ™ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Η –Ω–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α (–Ψ ―¹―΄―â–Η–Κ–Β –®–Β―Ä–Μ–Ψ–Κ –Ξ–Ψ–Μ–Φ―¹–Β, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η). –ë―Ä–Ψ―à―é―Ä–Κ–Α –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Ψ―²–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨, –Α ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–±–Α–Ϋ–¥–Η―¹―²¬Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ ―É–≤–Β―¹–Η―¹―²―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―²―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―² ―²–Β―²–Η –¦–Η–Ζ―΄.

–™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―³–Η–Μ–Η―Ä―É―é―â–Η–Φ¬Μ –±―΄–Μ ¬Ϊ¬Μ, –Β–≥–Ψ –≤–Β―²―Ö–Η–Ι –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ, ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Η –Ω―¹–Α–Μ–Φ–Ψ–≤ –î–Α–≤–Η–¥–Α, –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―²―΅. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ ―ç―²–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Η―Ü–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Ω ¬Ϊ–Ψ―²–Β―Ü –€–Η―Ö–Α–Η–Μ¬Μ –€–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι.

.

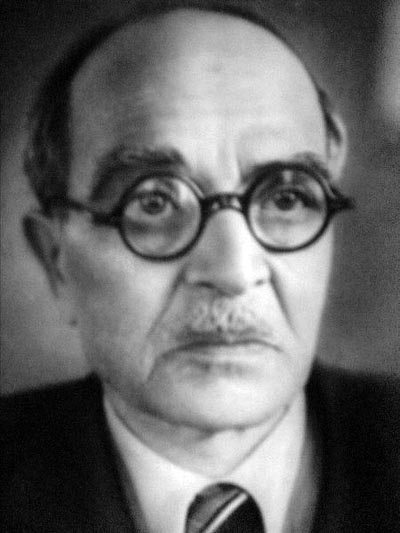

–Ξ–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β ¬Ϊ―à–Α―Ä–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –¥–Α–Ε–Β, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±―΄, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α, –Μ–Β―² –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η ―¹ –Φ–Α–Μ―΄–Φ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α. –· –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –Β–≥–Ψ: –Κ–Α―Ä–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α, ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι –Ϋ–Ψ―¹, –≥―É―¹―²–Α―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è –±–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Β–¥―¨―é, ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β –≥―É―¹―²–Α―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è ―à–Β–≤–Β–Μ―é―Ä–Α, ―¹–Ζ–Α–¥–Η –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Η–Ε–Β –Ω–Μ–Β―΅; –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä―è―¹–Β (–≤―Ä–Ψ–¥–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α―²―¨―è) ―¹ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α–Φ–Η (―Ä–Α―¹―²―Ä―É–±–Ψ–Φ –Κ –Κ–Η―¹―²―è–Φ ―Ä―É–Κ), –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Α, –Κ―Ä–Β―¹―², –Ω–Ψ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α ―à–Β―é –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ω–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –±―΄–Μ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –≤ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β. –Γ–Α–Φ –Ψ–±–Μ–Η–Κ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ¬Ϊ―¹―²―Ä–Α―Ö –±–Ψ–Ε–Η–Ι¬Μ.

–ö–Α–Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β, ―²–Α–Κ –Η –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ¬Ϊ –û―²–Β―Ü –€–Η―Ö–Α–Η–Μ¬Μ, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–±–Α―²―é―à–Κ–Α¬Μ. –û–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ―É –Ζ–Α–≥–Η–±–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ―é―é –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Ψ–Ω–Α―²―΄-–±–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄ –Η –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Β–Β –≥―É–±–Α–Φ–Η. –‰ ―²–Α–Κ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –Ω–Α―Ä―², –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―è –Ζ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –ö ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Ω–Α―¹―²―΄―Ä―¨¬Μ –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Κ―É, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–≤―à―É―é –Ϋ–Α –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Α ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è, - ¬Ϊ–Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―² –≤–Ϋ―É―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ.

–ù–Α―à–Β–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –±―΄–Μ–Α, ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–≤―à–Α―è―¹―è ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –¥–Ψ―΅―¨ ¬Ϊ–û―²―Ü–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α¬Μ - 16-17 –Μ–Β―²–Ϋ―è―è –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η―¹―²–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―΅―²–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Η―¹―¨–Φ―É, ―¹―΅–Β―²―É, –±―΄–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ¬Ϊ–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –±–Α–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―à–Α–Μ―É–Ϋ–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –≤ ―É–≥–Ψ–Μ ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ –Κ–Μ–Α―¹―¹―É.

–ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Μ–Η –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ω―Ä–Η–Μ–Β–Ε–Α–Ϋ–Η–Β (–Α ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–Φ), –Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η¬Μ, –Φ–Β–Ϋ―è, –Ψ–±―É―΅–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β (―à–Κ–Ψ–Μ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹ ―²―Ä–Β―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ), –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –≤ ―΅–Α―¹―΄ –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, ―Ä–Α–Ζ–¥―É–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–¥–Η–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ, –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Ω–Ψ–Ω―É –Η–Μ–Η –¥―¨―è–Κ–Ψ–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ ―²–Ψ–Φ―É –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Μ–Α―΅–Α―²―¨―¹―è (–Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è) –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Η–Β, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Β ¬Ϊ–Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ, –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Β–Μ–Α, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η.

–û―Ö, –Η –Ϋ–Α―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ―¹―è –Ε–Β ―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ¬Μ. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ –Ϋ–Η―Ö, ―¹―΅–Η―²–Α―é ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ ¬Ϊ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ¬Μ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ, ―è–≤–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α–Κ―É–Μ–Η―¹–Ϋ―΄–Β ¬Ϊ―³–Ψ–Κ―É―¹―΄¬Μ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ψ―²―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ–Β―à―¨ –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö. –£―¹―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ¬Ϊ―¹–≤―è―²–Ψ―¹―²―¨¬Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Β. –· –Φ–Ψ–≥ –±―΄ ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ε–Α–Μ―¨ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α –Η –Φ–Β―¹―²–Α –≤ ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Η.

–ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ–Α, –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–≤―à–Α―è, –Κ–Α–Κ –Β–Β –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–Β ―΅–Α–¥–Ψ, –Ψ–¥–Β―²–Ψ–Β –≤ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²―É, –Ω–Α―Ä―΅–Ψ–≤―΄–Ι –±–Α–Μ–Α―Ö–Ψ–Ϋ (–Ω–Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Η―Ö–Α―Ä―¨) –Η ―¹ ―΅―É–Φ–Α–Ζ―΄–Φ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–¥―É–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É–≥–Μ―è –≤ –Κ–Α–¥–Η–Μ–Ψ, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –±―΄–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Α –¥–Β–≤―è―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–±–Β.

–€–Β―¹―è―Ü–Α ―²―Ä–Η –Η–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―è –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ - ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –≤–Β―¹–Ϋ―΄ 1917 –≥–Ψ–¥–Α, ―¹ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄.

–ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Ψ―è ―É―΅–Β–±–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –€–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ 1917 –≥–Ψ–¥―É ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ï–Ι –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―²–Α–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄ –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Δ–Ψ–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Β–Β –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η ―²–Α–Φ: –Κ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –Η –Κ―²–Ψ –Β–Β –Φ―É–Ε, –Κ–Α–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―².–Ω. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Β–Ι: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η, ―É–Ε–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β―²―ɬΜ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β 1917 –≥–Ψ–¥–Α –Β―â–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η: ¬Ϊ–û―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ –Η ―³–Α–±―Ä–Η―΅–Ϋ―΄–Φ¬Μ.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ ―è –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―à―¨ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1918 –≥–Ψ–¥–Α ―É–Ε–Β –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –™―Ä–Α–¥–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ, –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü–Β (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –ï–Φ–Β–Μ―¨―è–Ϋ–Α –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ) (–Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹–Κ―É―é. - –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤) –≤ –Ζ–Α–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –û―² –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –≤ ―²―Ä–Β―Ö.

–·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Α―è –™―É–±–Β―Ä–Ϋ―¹–Κ–Α―è –ü―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Α―è –®–Κ–Ψ–Μ–Α. 1919 –≥. 7-–Ι ―¹–Μ–Β–≤–Α ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β―²–Ψ–Φ - –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤.

–Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―²―Ä–Β―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –≤ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η.

–ë―΄–Μ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –±―΄–Μ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Φ–Η ―à–Κ–Ψ–Μ–Α–Φ–Η. –ü–Β―Ä–≤–Α―è ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨ 1-4 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α, –≤―²–Ψ―Ä–Α―è 5-9 –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄. 10-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –±―΄–Μ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β.

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ: –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ ¬Ϊ―¹–≤–Ψ―é¬Μ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―É, –Η ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄, –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Η ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Η, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –¥–Β–≤―è―²–Η–Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–≤–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ¬Ϊ–¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²¬Μ - –†–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤.

–Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―²–Β –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Μ–Η―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –î–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α―à–Β–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à–Β–Ι –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η: ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α; ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ψ―² ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Α –Ψ―² –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α. –£ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―ç―²–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β, –Ψ –¦―É–Ϋ–Β, –Ψ –½–Β–Φ–Μ–Β, ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Η―Ä ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ –±–Ψ–≥–Ψ–Φ¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É, –Κ―¹―²–Α―²–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ , –Ψ ―΅–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ϋ–Α–Φ ¬Ϊ–û―²–Β―Ü –€–Η―Ö–Α–Η–Μ¬Μ –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η βÄ™ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.

–ù–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–≥–Ψ –ï–≥–Η–Ω―²–Α, –Ψ ―³–Α―Ä–Α–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Η―Ö –Ζ–Α–≤–Ψ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ù–Ψ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―Ä–Α–±–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―¹–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è. –®–Μ–Α –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄, ―¹ ―É―΅–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ–Α –Η ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ: –Ζ–Α―΅–Β–Φ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É, –Ω–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Η –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Κ―²–Ψ ―²―É―² –Ω―Ä–Α–≤, –Κ―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²?! –ù–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α!

–€―΄ –Ψ―² ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –£–Ψ–Μ–≥–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―è¬Μ –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄, –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Η –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η ¬Ϊ–ë–Β–Ι –±―É―Ä–Ε―É–Β–≤!¬Μ. –ù–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε, ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –¥―è–¥―è –€–Η―²―è, –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η–Μ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α. –ê ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η!

–î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι, –¥–Ψ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Μ―é–¥–Η, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ε―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α βÄ™ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―è. –®–Μ–Α –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –ï―â–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―¨―è –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Β―²: ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Η –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η¬Μ, –Κ―Ä–Η―΅–Α–≤―à–Η–Β: ¬Ϊ–î–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ―΅―²–Β–Ϋ―΄¬Μ. ¬Ϊ–Δ–Α–Κ –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β –Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨?¬Μ, - –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄–Β –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–Ω–Α–Μ–Β –Ϋ–Η ―É ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Ϋ–Η ―É ¬Ϊ–±–Β–Μ―΄―Ö¬Μ.

–½–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Η–Ω –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Α, –Κ–Α–Κ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Η―²–Ψ–≤, –Ψ–±―É―΅–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é: –Μ–Β―² –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α, ―É–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―â–Β–≥–Ψ–Μ―¨, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹ –Ω―Ä–Η–Μ–Η–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –±―Ä–Η–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η. –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é –Η ―¹―É―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β.

βÄ™ ¬Ϊ–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ, - ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –≤―΄, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―â–Η–Β ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β. –û―¹―²–Α–Ϋ–Β―²–Β―¹―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η! –ê ―É–Φ–Β―è ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α―²―¨, –±―É–¥–Β―²–Β ―¹―΄―²―΄. –£–Ψ–Ι–¥–Β―²–Β –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ, –Ϋ–Α―Ä–Η―¹―É–Β―²–Β –Κ―É―Ä–Η―Ü―É, –Η –≤–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–¥―É―² ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―É―é, –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―É―é –Κ―É―Ä–Η―Ü―É. –ù–Α―Ä–Η―¹―É–Β―²–Β ―Ä–Α–Κ–Α βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Α–¥―É―² –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –≤–Α―Ä–Β–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤, ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –≤–Κ―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Ω–Η–≤–Ψ–Φ¬Μ.

.jpg)