–£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅–Β–≥–Ψ –≤ ―ç―²–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö –±–Ψ–Μ―¨―à–Β: –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²–Η, –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –¥–Β―²―è–Φ ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Ϋ–Η¬Μ, –Κ–Α–Κ –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Η–Φ―É―â–Η―Ö –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥, –Η–Μ–Η –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α–¥ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η?! –£–Β–¥―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –ü–Α―Ä–Η–Ε. –‰ ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ. –î–Α –Η –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä–Η―Ü –Β―â–Β –Ϋ–Β –Β–Μ–Η, –Α –Ψ –Ω–Η–≤–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η.

–ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è –¥–Α–Μ–Β–Κ –Ψ―² –Ψ–±–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Μ–Α―¹―²―¨ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤―¹―é –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η―é, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄.

–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―É–Φ–Ϋ―΄―Ö, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄―Ö, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ ―²―Ä―É–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Η –Ϋ–Α–¥ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Α. –‰ –Η―Ö ―²―Ä―É–¥ ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η.

–ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ―É―é –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –£―΄―à–Β ―É–Ε–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ¬Ϊ–≤―΄―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η–Ζ –Α–≤–Α―Ä–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Η–≥–Β–Μ―è –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Ε–Η–Μ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η.

–ê –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β ―ç―²–Α ―΅–Β―Ä―²–Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è –¥–Β―²–Β–Ι, –Ζ–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ψ –Ϋ–Η―Ö. –Θ―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η, –Η –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ. –€―΄ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ψ–±–Β–¥ –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö –±–Μ―é–¥: –Φ―è―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―É–Ω –Η–Μ–Η –Φ―è―¹–Ϋ―΄–Β ―â–Η, –Ψ–≤―¹―è–Ϋ―É―é –Η–Μ–Η ―΅–Β―΅–Β–≤–Η―΅–Ϋ―É―é –Κ–Α―à―É, –Η–Μ–Η ―³–Α―Ä―à–Φ–Α–Κ (―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Μ–Β–¥–Κ–Α, –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ–Β–Φ) –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ; ¬Ϊ–≤–Ψ―¹―¨–Φ―É―à–Κ―É¬Μ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Φ―è―¹–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ. –ù–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―²–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―à―¨ –Ψ―² –≥–Ψ–≤―è–¥–Η–Ϋ―΄. –Θ―²―Ä–Ψ–Φ βÄ™ ―΅―É―²―¨ ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Η–Ι ―΅–Α–Ι –Η –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ ―Ö–Μ–Β–±–Α. –ù–Α ―É–Ε–Η–Ϋ βÄ™ ―²–Α –Ε–Β ―΅–Β―΅–Β–≤–Η―Ü–Α, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–≤―¹―è–Ϋ–Α―è –Κ–Α―à–Α, –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―¹–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―è, –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α. –ü–Ψ―Ä―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Φ–Η, –Η –Φ―΄, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Β ¬Ϊ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²–Κ–Η –¥–Ψ –Ψ–±–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―Ä―΄¬Μ. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Φ―΄ –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –±―΄. –™―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Κ –¥–Β―²―è–Φ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É ―¹–Β–±―è-―²–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Φ―΄ –Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±―΄ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –¥–Ϋ–Β–Ι, –¥–Α –Η ―²–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Ι ―³―É–Ϋ―²–Α (50 –≥―Ä.) ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α.

–î–Α –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Α―è –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―Ä–Α–¥–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η, –Ψ―² –¥―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤, –Ψ―² –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι.

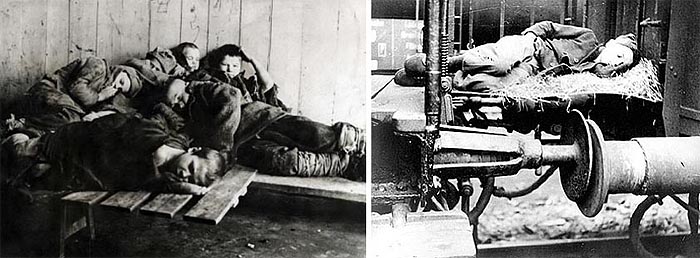

–£ –≥–Ψ–¥―΄ –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Β―²–Β–Ι βÄ™ –±–Β―¹–Ω―Ä–Η–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―².–Β. –Ω–Ψ ―²–Β–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Β–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ –±―É―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄, –Η–Μ–Η ―É―²―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Η. –ë―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η, –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Α–Μ–Κ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Κ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤―É, –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, ―¹–Ω–Α–Μ–Η –≤ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Α―Ö, –Ϋ–Α –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Α―Ö. –Δ–Ψ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Β–±, –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Κ–Η–Ϋ–Ψ―³–Η–Μ―¨–Φ ¬Ϊ–ü―É―²–Β–≤–Κ–Α –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ. –ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η? –Δ–Ψ–Ε–Β –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄.

–‰ –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –¥–Β―²–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Α–¥–Ψ–≤, ―à–Κ–Ψ–Μ-–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Ψ–≤, –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ, –≤―΄–¥–Β–Μ―è―é―²―¹―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹―΄ –Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Β―²–Β–Ι –±–Β―Ä―É―²―¹―è –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ε–Η–Μ―¨–Β, –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α, –Ψ–±―É–≤―¨, –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η–≤–Η―²–Η–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤ –Κ ―²―Ä―É–¥―É, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –ë–Β―Ä―É―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² –Η―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è.

–≠―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Ι –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β-–Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η!

–Δ–Β―²―Ä–Α–¥―¨ ⳕ 3.

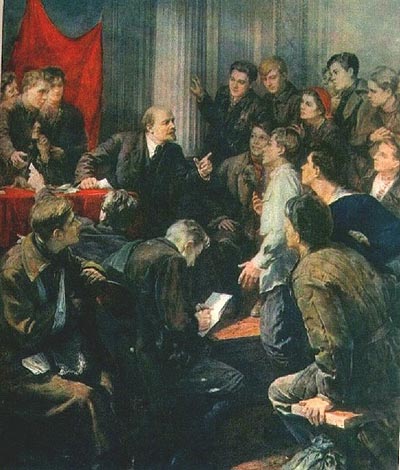

–™–Μ–Α–≤–Α V. –£ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β.

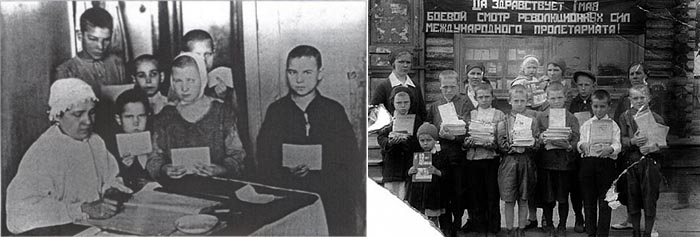

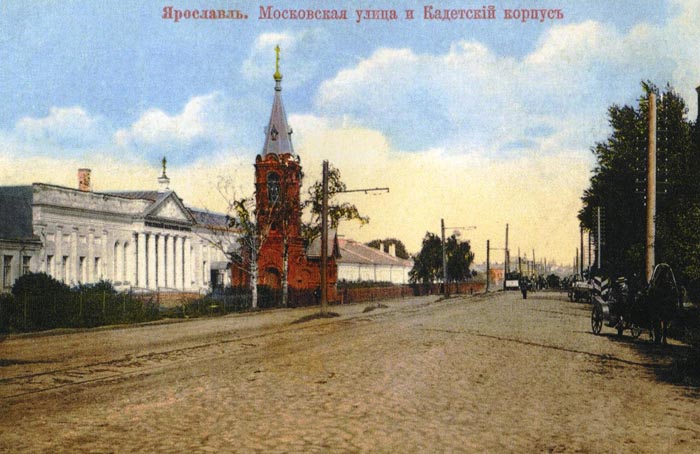

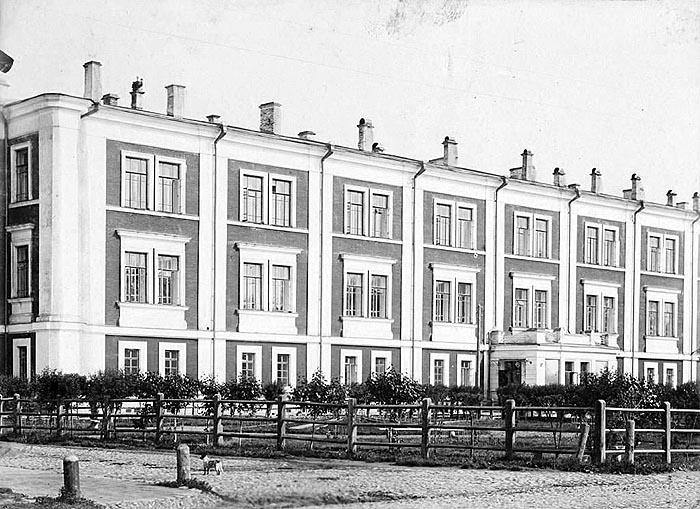

–£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1918 –Η–Μ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1919 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α-–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―² (–·–™–ü–®). –†–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Α–Ζ―É. –‰–Φ–Β–Μ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ, –Ψ–±―â–Α―è ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 100-120 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α–Φ –Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄: 1-4 –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, 5-9 –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ βÄ™ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨―é –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è.

–£ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Ι, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Β–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η―Ö ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ―¨ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥–Β―²–Β–Ι –Η–Ζ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄―Ö, –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –ë―É–¥―É―΅–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ –¥–Β―²―è–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η–Η, –Φ–Β–Ϋ―è –Η –Ζ–Α―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ–Η –≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1919 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –·–™–ü–®, –≤ 5-–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹, –Ζ–Α―¹―΅–Η―²–Α–≤ –Φ–Ψ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β (3 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α), –Κ–Α–Κ 4 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β.

–£–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨ ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è –±―΄–Μ –Ψ―² 12 –¥–Ψ 20 –Μ–Β―² –Η ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β. –‰ ―²–Α–Κ–Η–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –≤ –Ω―è―²–Ψ–Φ, –Η –≤ ―à–Β―¹―²–Ψ–Φ –Η –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―΅–Α―¹―²―¨ ―Ä–Β–±―è―² –≤ ―¹–Η–Μ―É ¬Ϊ–Ζ–Α–±–Ψ―²―΄¬Μ –±–Α―²―é―à–Κ–Η ―Ü–Α―Ä―è –Η –Β–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ¬Ϊ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―É–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Μ–Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―¹―Ä–Β–¥―΄ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α.

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ–Α, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Η –¥–Β―²–Β–Ι –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι. –£ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―²–Η –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –¥–Ψ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―², –¥–Β―²–Η –±―΄–≤―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ψ–±―É―΅–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –±―΄–≤―à–Β–Φ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –¦–Α–≤―Ä–Ψ–≤ –Η –û–Κ–Β–Ϋ―΅–Η―Ü, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –Η–Φ–Β–Μ–Η –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –†–Α–Ζ –¥–Β―²–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –±–Β–¥–Β, –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ε–Β –Η–Φ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η.

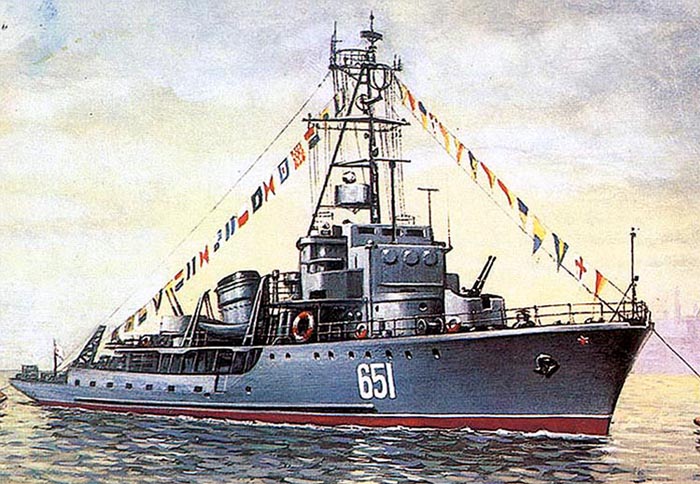

–ö―¹―²–Α―²–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ –·–™–ü–®, –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η―΅―¨–Η―Ö –Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –≤ –±–Ψ―è―Ö. –î―Ä―É–≥–Η–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ω–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η–Ϋ–Η–Η, ―¹―²–Α–Μ–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―è―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Η ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –£ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö, –Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β - ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι.

–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β. –ù–Η–Ε–Ϋ–Β–Β –Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Ψ–≤ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α: –±–Β–Μ―¨–Β, –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä, –±―Ä―é–Κ–Η, ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η, ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Α, –Ψ–±―É–≤―¨ (―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η). –ö―¹―²–Α―²–Η, ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ βÄ™ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Ψ–Ω–Η―è (–Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤ –Η ―ç–Φ–±–Μ–Β–Φ) ―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –±―΄–≤―à–Η―Ö –Κ–Α–¥–Β―²–Ψ–≤. –û―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Μ–Η―à―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É ―¹―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –±―Ä―é–Κ–Η ―¹ –Μ–Α–Φ–Ω–Α―¹–Α–Φ–Η, ―É –Κ–Α–¥–Β―²–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –±–Β–Ζ –Μ–Α–Φ–Ω–Α―¹–Ψ–≤. –ü―Ä–Η –Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι.

–€―É–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η ―à–Η–Ϋ–Β–Μ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Β–Ζ .

–ë―΄―²–Ψ–≤―΄–Β, –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –≤ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η, –Ψ–±―ä–Β–Φ–Α, –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Ψ –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ βÄΠ –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ. –‰ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Η –≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –†―è–¥ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄¬Μ - ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–Φ, –Ϋ–Α ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α―Ö ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –ê –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄―Ö –≤ –¥–Ϋ–Η –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―è―²–Β–Ε–Α –Η –Ϋ–Β–Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ ¬Ϊ–Φ―΄―¹–Μ―è¬Μ –Ϋ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α―Ö –Ζ–Α―²―΄–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹–Α–Μ–Ψ. –û―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―΅–Ϋ–Ψ–Β, –Α –¥―Ä–Ψ–≤ - –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –¥–Ψ –Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α. –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É–Μ–Β―²―É―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ζ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ ―¹–¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―à–Η―Ä–Η–Ϋ―É –Ψ–¥–Β―è–Μ, –Ω–Μ―é―¹ –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨: –Ζ–Α–Ϋ–Α–≤–Β―¹–Κ–Α–Φ–Η, ―à―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, ―à–Η–Ϋ–Β–Μ―è–Φ–Η, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Φ–Α―²―Ä–Α―¹–Α–Φ–Η. –ß–Α―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–¥–Β―²―΄–Φ–Η. –£ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ–¥–Β―²―΄–Φ–Η, –≤―¹–Β βÄ™ –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è–£. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –≥–Η–≥–Η–Β–Ϋ―΄ –≤ ―²–Β―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –‰ ―ç―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α. –†–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Η–Ϋ―³–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―Ü–Β–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Η―³–Α, –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β, –±–Β–Μ―¨–Β–≤–Α―è –≤–Ψ―à―¨, ―É–Ϋ–Β―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄.

–ß–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―΅–Α―¹―²–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è –Η –Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä–Α –Ζ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² ―É―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –≤―Ä–Β–Φ―è.

–î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Κ―²–Ψ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –û–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η βÄ™ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –Β–Φ―É. –î–Ϋ―è–Φ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β, ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –≤―΄–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―è –¥–Μ―è ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄, –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É, –Ψ–±―É–≤―¨, ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄, –Φ–Β–¥–Η–Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Η ―².–Ω., –Η ―².–¥., –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Η, ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Η, –±―É–Φ–Α–≥―É, –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Η, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―΄ –Η –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Μ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –ù–Α―¹ –Ω―Ä–Η―É―΅–Α–Μ–Η –Κ ―²―Ä―É–¥―É: ―¹–Μ–Β―¹–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É, ―¹―²–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Φ–Α–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Α –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ βÄ™ –Κ ―à–≤–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Φ―É, –≤―è–Ζ–Α–Ϋ―¨―é. –ê –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η ―¹–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É.

(―¹ 1895 –≥. –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α).

–ü–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è―Ö. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Α–Φ–Η ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Α–Φ–Η –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α. –Θ―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ ―²–Β–Φ–Η –Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―É –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –≤ 1918-1919 –≥–Ψ–¥―É. –û–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –·–™–ü–® –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Ψ―Ä–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –û ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, –Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β, –Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²–Η βÄ™ –Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α.

–£ –·–™–ü–® –±―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―² βÄ™ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –ë―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü βÄ™ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –•–Η–≥–Μ–Ψ–≤, –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Β–Κ ―²–Α–Κ –Μ–Β―² 20-21, ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â. –ë―΄–Μ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ ―¹ ―Ä–Α–Ι–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α, –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ―É―é ―è―΅–Β–Ι–Κ―É. –Θ―¹–Ω–Β―Ö–Α, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ. –€–Β―à–Α–Μ–Η –¥–≤–Α –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α: –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α –±―΄–Μ–Η –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―¹―Ä–Β–¥–Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Η–Μ–Η –±–Β–¥–Ϋ―è―²―¹–Κ–Ψ-–Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Μ―É―΅–Κ–Η –Η–Ζ ―à–Κ–Ψ–Μ―΄, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Μ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤–Β. –•–Η–≥–Μ–Ψ–≤, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ –Ϋ–Η ―²–Β–Φ, –Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ.

–ö―¹―²–Α―²–Η, ―¹–Ω―É―¹―²―è –≥–Ψ–¥―΄, ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Β–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ, –±―΄–Μ–Η ―¹―É–¥–Η–Φ―΄ –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ―΄ –Κ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Φ –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è–Φ. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Ψ–Ι –•–Η–≥–Μ–Ψ–≤–Α –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Ψ–≥ (―è–Ζ–≤―΄), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Φ–Α–Ζ―¨―é ―¹ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Ψ–Φ. –≠―²–Ψ ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ. –ù–Α–¥–Ψ ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è, –¥–Β–Μ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η, –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η –≤ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Β―â–Β –Φ–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β, –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Α –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ψ–Κ, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―² –≤―΄―¹–Ψ―΅–Α–Ι―à―É―é –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ζ–Α―è–≤–Η―² –Ψ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ –Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤.

–ë―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Α―¹, ―É –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ, –¥–≤–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è: –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä―¨–Β–≤–Η―΅ –‰–Ϋ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤, –Ψ–±–Α –±―΄–≤―à–Η–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –±―΄–≤―à–Η–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η –Κ–Α–¥–Β―²–Ψ–≤. –Γ ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ 1917 –≥–Ψ–¥―É –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β, –Α ―¹ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ –·–™–ü–® –Η–Φ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –‰ –Ψ–Ϋ–Η, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–±―É―΅–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è, –Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, ―².–Β. ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Κ –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Β, –Ϋ–Β ―¹–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι. –î–Α ―²–Α–Κ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Η ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨―¹―è.

–ë―΄–Μ ―É –Ϋ–Α―¹ ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è. –ï–≥–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ―΄ –Η –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―é –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α–Β–Φ–Ψ―¹―²―¨―é –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ¬Ϊ–±―΄–≤―à–Η–Β¬Μ, ―².–Β. –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–±–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² ―¹ –Ϋ–Β–¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β.

–£ –¥–≤―É―Ö ―¹―³–Β―Ä–Α―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι: –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Η –≤ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –±―΄–Μ –≤―Ä–Α―΅ (–Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Ζ–Α–±―΄–Μ –Η–Φ―è –Η ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é) –Η –Φ–Β–¥―¹–Β―¹―²―Ä–Α. –ü―Ä–Η–Β–Φ –Η –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Μ–Α–Ζ–Α―Ä–Β―²–Β, –≥–¥–Β ―É –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Β–Κ –Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ 4 –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄.

–î–Β–Μ–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –≤ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –Β–Β ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–±―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Β–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η―΅–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Η ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ: ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Β–Ι, –±―É–Φ–Α–≥–Η –¥–Μ―è –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Κ–Α―Ä–Α–Ϋ–¥–Α―à–Β–Ι, ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α, –¥―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, –Η ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä―è–¥ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ―΄¬Μ, –Ζ–Α―²―΄–Κ–Α–Β–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―É―à–Κ–Α–Φ–Η. –£ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Α –Η –≤ ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η (–Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β ―¹ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α) –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Α–Μ―¨―²–Ψ. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Α–Μ–Ψ ―²―è–≥–Η –Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–±―É–Ε–¥–Α–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α –Κ –Ϋ–Α―É–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Κ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ. –î–Α –Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η, –Φ―΄ –Ε–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Η―Ö ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É ―É―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η, ―É―²–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ψ―¹–Μ–Α–±–Β–≤―à–Η–Φ–Η, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ψ―² –Ϋ–Β–¥–Ψ–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –≤–Β–Μ–Η –≤―è–Μ–Ψ, –±–Β–Ζ –±―΄–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ–Α, –±–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η, –±–Β–Ζ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –≤–Ϋ―É―à–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―É.

–î–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α ―è –¥–Α–Μ–Β–Κ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Φ–Ψ–Μ―è―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Ζ–Η―²―¨ ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤, –Η―Ö ―¹―²–Α―Ä–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Β―². –ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ ―²–Β―Ö ―²―è–Ε–Β–Μ–Β–Ι―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–Ι –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η, –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ βÄ™ ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è –≤ –Φ–Β―Ä―É –Η―Ö ―¹–Η–Μ –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è. –î–Α –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é, –Κ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ, –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤, –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―², –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Β―¹―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―è –≤ ―²–Β―Ö –Ε–Β ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö. –Γ–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ–Φ―É βÄ™ ―¹–¥–Α―΅–Α –Η–Φ–Η –≤―¹―²―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –·–™–ü–®, –≤ –≤―΄―¹―à–Η–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤.

–¦―É―΅―à–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –¥–Β–Μ–Α ―¹ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –£ ―²–Β―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Η―²―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹–Η–Μ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è–Φ –Η ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ ―¹―²–Α―²―¨ –Β–Β ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Α–Ϋ―Ä–Β.

–û―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄–Β –¥–≤–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è: –ü.–£.–€–Ψ―Ä–Η–≥–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι βÄ™ –Ω–Η–Α–Ϋ–Η―¹―², –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ –Η –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–≤; –≤ –Ω–Ψ–≤―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄ™ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –Η–≥―Ä―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―è–Μ–Β, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α–Φ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤-―¹–Ψ–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Ω–Β–≤―Ü–Ψ–≤-―¹–Ψ–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤; –£.–™.–‰–Ϋ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ βÄ™ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä-–Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―â–Η–Κ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Ι, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Η―Ö –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Η, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―Ü–Η–Ι, –±―΄–Μ ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η–≥―Ä―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö, –Ψ―²–±–Η―Ä–Α–Μ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ―΄ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Β–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Ι, –Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄―Ö

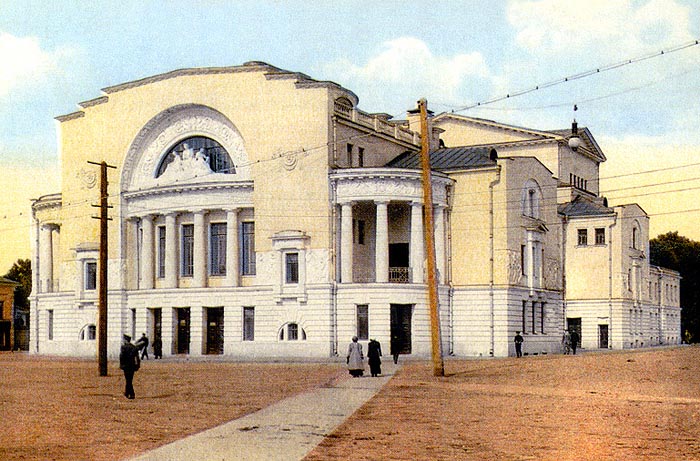

–Γ–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Η ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Λ–Ψ–Ϋ–≤–Η–Ζ–Η–Ϋ–Α, –™–Ψ–≥–Ψ–Μ―è, –û―¹―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ü―Ä–Η―É―Ä–Ψ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –¥–Α―²–Α–Φ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι-–¥―Ä–Α–Φ–Α―²―É―Ä–≥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²―΄ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Η –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α―Ö ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹ ―¹–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –€–Ψ―Ä–Η–≥–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Η–≥―Ä–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―Ä–Ψ―è–Μ–Β, –‰–Ϋ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ βÄ™ –Ϋ–Α –±–Α–Μ–Α–Μ–Α–Ι–Κ–Β –Η –Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β, –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α, –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Α―²–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Ψ―è–Μ―è, ―΅―²–Β―Ü―΄ –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤, –±–Α―¹–Β–Ϋ, ―é–Φ–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤, –Ω–Μ―è―¹―É–Ϋ―΄. –Γ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α–Φ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –·–™–ü–®, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Η–≥―Ä―΄ –Ϋ–Α –¥―É―Ö–Ψ–≤―΄―Ö –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö –±―΄–Μ ―¹–Β–¥–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Ψ–Κ –ê―Ä–Η―¹―²–Α―Ä―Ö –ï―³–Η–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ βÄ™ –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι 1919 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨ –Η–≥―Ä–Β –Ϋ–Α ―²―Ä―É–±–Β, –Α –Μ–Β―²–Ψ–Φ 1920 –≥–Ψ–¥–Α –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –±―΄–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ¬Ϊ–Ϋ–Β –Α―Ö―²–Η –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι¬Μ, –Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Η ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ –Φ–Α―Ä―à–Α―Ö –Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Α―Ö. –ù–Α―¹ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η –¥–Μ―è ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Κ–Μ―É–±–Α―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ (―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–≤) βÄ™ –†–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Α, –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ö―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Δ–Κ–Α―΅–Β–Ι, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Β–Μ –Η –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¨. –î–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η, –Α ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Η –±―É―²–Β―Ä–±―Ä–Ψ–¥–Α–Φ–Η, ―΅–Α–Β–Φ, –Α –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ―è―Ö βÄ™ –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –Η ―É–Ε–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –£―΄–Β–Ζ–¥―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –ê.–ï.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Α, ¬Ϊ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ¬Μ –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α –ê―Ä―¹–Β–Ϋ–Η–Ι (–Φ―΄ –Ζ–≤–Α–Μ–Η –ê―Ä―¹–Η–Κ–Ψ–Φ) –†–Ψ–¥–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ (–Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ –Ψ–Ϋ –Μ–Β–Ε–Η―² ―¹–Μ–Β–≤–Α, ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι).

–û―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –™―É–±–Β―Ä–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ü―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –ê.–ï.–ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤ –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β, –Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨ –ü.–£.–€–Ψ―Ä–Η–≥–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι. –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β―²–Ψ–Φ –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α, –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Β.

.jpg)