–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Ψ–Ω–Ψ―²–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ¬Ϊ–ü–Α–Φ―è―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η¬Μ; –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η; ―΅–Μ–Β–Ϋ –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–Ψ–Ϋ―³–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η; –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–€–ê8 –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η; –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η 2007 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–½–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―é―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ; –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ 1955 –≥–Ψ–¥–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α I ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β; –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ.

–Δ–Η―²―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―¹―² ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Α, –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –£–Μ–Α–¥–Μ–Β–Ϋ―É –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅―É –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤―É

*****

–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, ―Ä–Α–¥–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –Η–¥―É―â–Η–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.

–ê–≤―²–Ψ―Ä

–Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤

–¦―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä ―²―Ä–Β―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η IV ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-422¬Μ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 7 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1912 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―¹–Β–Μ–Β –Γ―²–Β–Ω–Ϋ–Α―è –®–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Α (–Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ–Ψ –Γ―²–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Β –ö–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Γ–Α–Φ–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η). –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –≤ 1942 –≥–Ψ–¥―É, ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ. –ê. –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ, βÄî ―²–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α, βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–©-422¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Β–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Η―é–Μ–Β 1943 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–≥–Η–± –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ...

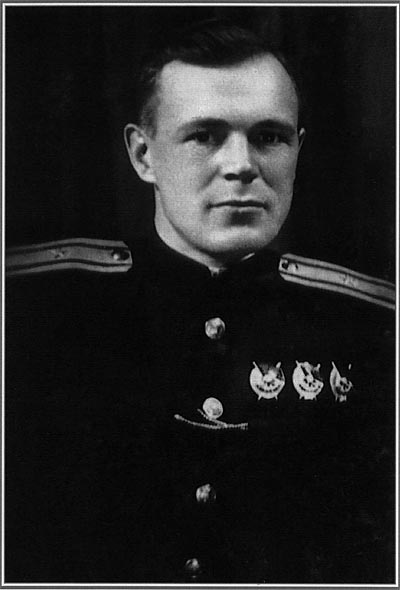

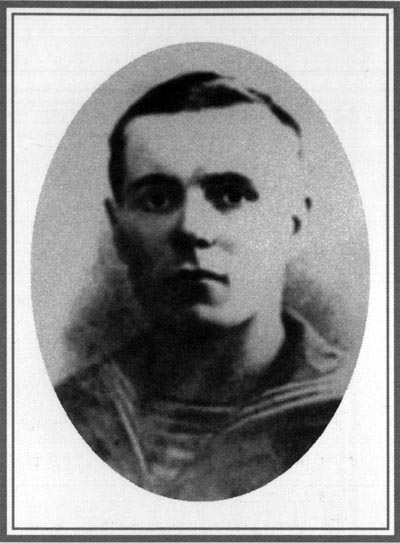

–ö–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä ―²―Ä–Β―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η IV ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ¬Ϊ–©-422¬Μ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤

–ù–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β ―¹―΅–Β―¹―²―¨; –±–Ψ–≥–Α―² ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –±–Ψ–≥–Α―² ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Η –ü–Α–Φ―è―²–Η, –Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ: ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅―É –£–Η–¥―è–Β–≤―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Η―Ö –¥–≤–Α: –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―â―É―é –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–©-422¬Μ. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Β –Ψ–Ϋ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ: –≤ ―à–Α–Ω–Κ–Β, –≤ –Φ–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ–Β... –ê –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –£–Η–¥―è–Β–≤–Ψ...

–£ 1964 –≥–Ψ–¥―É, –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄, –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –Λ.–ê.–£–Η–¥―è–Β–≤–Β. –£ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Β ―è –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ψ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö.

–ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―è ―¹–Φ–Ψ–≥ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι (–Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β βÄî –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι) –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α, –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Α―è–Ϋ–Η―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ ―É –Ϋ–Β–Β –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö, –≥–¥–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –·.–ö.–‰–Ψ―¹―¹–Β–Μ–Η–Α–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –€–Α―Ä–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Β–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –¥―É―à–Α, –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Β―²... –ù–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ε–Β –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β... –ö–Α–Κ–Α―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨!!! –î–Α–Ι –ë–Ψ–≥ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹...

–û–± ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –£–Η–¥―è–Β–≤–Ψ–Ι –Η ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²―É ¬Ϊ–ù–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è¬Μ. –Γ―²–Α―²―¨―è –≤―΄―à–Μ–Α 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1964 –≥–Ψ–¥–Α.

–ü–Ψ–Ζ–Ε–Β ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι; –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ.–ê.–£–Η–¥―è–Β–≤―É.

–£ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–ù–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è¬Μ –Ζ–Α 24, 25, 26, 28, 29, 30 –Φ–Α―Ä―²–Α 1967 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Φ–Ψ―è –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤¬Μ. –†–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Α –Β–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥–Α.

22 –Φ–Α―è 1977 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Φ–Ψ―è ―¹―²–Α―²―¨―è ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η –£–Η–¥―è–Β–≤–Α¬Μ.

–£ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ¬Μ (–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, 1979), –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ―è ―¹―²–Α―²―¨―è, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Λ.–ê.–£–Η–¥―è–Β–≤―É,βÄî ¬Ϊ–£–Η―²―è–Ζ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ¬Μ.

7 –Φ–Α―Ä―²–Α 2012 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä―É ―²―Ä–Β―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η IV ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ¬Ϊ–©-422¬Μ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅―É –£–Η–¥―è–Β–≤―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ 100 –Μ–Β―².

–£–‰–Δ–·–½–§ –ü–û–î–£–û–î–ù–Ϊ–Ξ –™–¦–Θ–ë–‰–ù

–¦–Β―²–Ψ–Φ 1914 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Φ, –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―¹―²–Β–Ω―è―Ö –Γ–Α–Φ–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Β –Γ―²–Β–Ω–Ϋ–Α―è –®–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η ―¹–Μ―É―Ö–Η: ¬Ϊ–ë―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–Φ¬Μ. –£–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Γ–Α–Φ–Α―Ä―΄ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤ –Ψ–± ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Β –≤ –Γ–Β―Ä–±–Η–Η –Α–≤―¹―²―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Α, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Α–≤―¹―²―Ä–Η―è–Κ–Η –≥―Ä–Ψ–Ζ―è―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄, –Ϋ―É –Α –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ, –±―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –‰ –Ϋ–Β–≤–¥–Ψ–Φ–Β–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―à–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ―É–Ε–Η–Κ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –≤ –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Β, –Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Α―² –Ζ―É–±―΄ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –≤―Ü–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –≤ –≥–Μ–Ψ―²–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―Ä–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–Ε–Η―Ä–Ϋ–Β–Β –Κ―É―¹–Ψ–Κ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä.

17 –Η―é–Μ―è –≤ –®–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Α―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è.

–£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Ϋ–Α–Φ–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Η–¥―è–Β–≤. –ü–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–≤ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü–Α –¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Λ–Β–¥―é –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ε–Β–Ϋ–Β –±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―¹―΄–Ϋ–Α, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –Ζ–Α―à–Α–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―². –Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ö, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Η –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Η―³–Ψ–Φ, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι 1917 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Μ―É–Ε–Η–≤―΄–Φ –±―΄–Μ ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η–Ζ –Α―Ä–Φ–Η–Η. –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ―É―é ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Β (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ), –Κ―É–¥–Α, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―É–Β―Ö–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―É―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É.

–û―²–Β―Ü –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅

–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ―¹―è –Ω–Ψ –¥―É―à–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η–≤―΄–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–±―Ä–Α–Μ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ.

–ù–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≤ 1921 –≥–Ψ–¥―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Β–¥–Β―² –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ.

–Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü―΄ –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―²―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β. 13 –Φ–Α―Ä―²–Α 1920 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Β―Ü –±―΄–Μ –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ ―¹ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –Κ―Ä–Α―è, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –î–Μ―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α ―¹―é–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι.

–£–Η–¥―è–Β–≤―΄ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α. –Γ–Β–Φ―¨―è ―¹―²–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι: –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι βÄî –¥–Β–≤―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Λ–Β–¥―è. –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1921 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥―è –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹.

–Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Α ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –‰–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Α: –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Β―¹–Α.

–ö―Ä–Α―¹–Η–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―΅–Α―Ä―É―é―â–Β–Ι –¥―É―à―É –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι. –‰ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α–Ι. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ ―Ä―É–Ε―¨–Β, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Λ–Β–¥―è –¥–Ϋ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ –≤ –Μ–Β―¹―É.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –≤ –‰–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Β ―¹–Β–Φ―¨―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ.

–£ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Λ–Β–¥―è ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ï–≥–Ψ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α―Ö.

–£―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Ι, ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Ι, –Λ–Β–¥―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ ―¹–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤―É.

–€–Α―²―¨ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –ê–Ϋ–Α―¹―²–Α―¹–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α

–½–Η–Φ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Α, –Α –Μ–Β―²–Ψ–Φ βÄî –Κ –Φ–Ψ―Ä―é, –Ϋ–Α –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –‰ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Β –Λ–Β–¥―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Α―²–Α–≥–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ, –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤―É –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Α―΅―¨–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Β –Β–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α.

–û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Λ–Β–¥―è, ―¹–Μ–Β–¥―É―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―΅―²–Β, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä –Γ–Β–≤–≥–Ψ―¹―Ä―΄–±―²―Ä–Β―¹―²–Α –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄–±–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β βÄî ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Λ–Β–¥―è –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Η ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ.

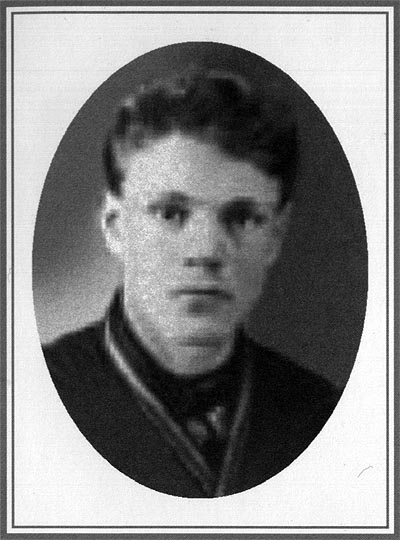

–€–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α –Λ–Β–¥―è –£–Η–¥―è–Β–≤

–½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α.

–ö–Α–Κ-―²–Ψ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –Α–≤–≥―É―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ 1932 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥―è –Ω―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –¦–Η―Ü–Ψ ―¹–Η―è–Μ–Ψ –Ψ―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è: –Ω–Ψ –Ω―É―²–Β–≤–Κ–Β –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β.

–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Μ ―é–Ϋ–Ψ―à―É. –½–¥–Β―¹―¨ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ, –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: –€–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―é –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ―É, –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, –ù–Β–≤–Α, –†–Ψ―¹―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄, –½–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü...

–£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤―¹–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ –Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ 1701 –≥–Ψ–¥―É –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –ù–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â―É―é―¹―è ―É–Ε–Β –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η. –½–Α―²–Β–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹. –Γ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Λ–Β–¥―è ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É: –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä, –ö–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ,

, –½–Α–Μ –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η... –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –Η –Ζ–Α–Μ–Α–Φ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Λ.–Λ.–Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤, –ü.–Γ.–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤, –î.–ù.–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ, –‰.–Λ.–ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ, –°.–Λ.–¦–Η―¹―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Λ.–Λ.–ë–Β–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–≥–Α―É–Ζ–Β–Ϋ, –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –£.–ê.–†–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι-–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –Η –Β–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –±―Ä–Α―², ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ...

–½–¥–Β―¹―¨, –≤ –½–Α–Μ–Β –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–Μ―¨–Η―΅ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ.

–Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è –†–Α–±–Ψ―΅–Β-–Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β, –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄. –Λ–Β–¥―è –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Β: ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤ –≤ ―É―΅–Β–±–Β. –ù–Ψ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ.

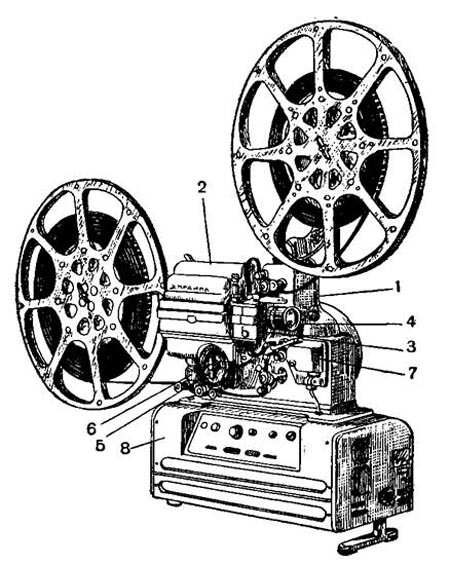

–¦–Β―²–Ϋ―é―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ (–±―΄–≤―à–Η–Ι ¬Ϊ–û–Κ–Β–Α–Ϋ¬Μ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Η ―ç―²–Ψ –Η–Φ―è, ―΅–Β―²–Κ–Ψ –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Β―Ö―²–Α―Ö, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è). –î–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―É―é –≤–Α―Ö―²―É, –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β, –Β―â–Β –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―².

–Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ βÄî –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

.jpg)