–ü–Β―Ä–≤–Α―è –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –€–Α―à–Α:

βÄî –Δ―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ ―É–Ι–¥–Β―à―¨ –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é, –Α ―è –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Η–¥―É –≤ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², ―²–Β–±―è –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Α―²―¨ –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Η –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Η–Φ―¹―è. –ê –Κ–Α–Κ –±―΄ ―è ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β!

–û–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ –Β–Β ―Ä―É–Κ―É. –ü–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ε–Α―²–Η–Β.

βÄî –€―΄... βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ω–Η–Ϋ–Α―è―¹―¨, βÄî –Φ―΄, –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―É–¥–Β–Φ –≤–Φ–Β―¹―²–Β.

–û–Ϋ–Α –≤―¹―²–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Β–Φ―É –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η ―Ä―É–Κ–Η, –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ–Α –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α:

βÄî –· ―Ö–Ψ―΅―É, –Ϋ–Ψ ―²―΄... –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Β–±–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―è? –£–Β–¥―¨ ―²―΄ –Ε–Β –Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ϋ―É, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –±―É―³–Β―²... –Ϋ–Α –≤–Β―à–Α–Μ–Κ―É, ―²–Α–±―É―Ä–Β―²–Κ―É... –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨... –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β... –ê –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ε–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Β–±―è ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è...

–‰ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ ―É―¹–Ω–Β–Μ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, –Ω―Ä–Η―²―è–Ϋ―É–Μ–Α –Κ ―¹–Β–±–Β –Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É βÄî –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Α–≥–Ϋ―É―²―¨―¹―è βÄî –Η ―É–Φ–Β–Μ–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Α ―²―Ä–Η –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Η–Ϋ–Κ–Α―Ö ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η, –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α.

–ù–Α–¥ –Η―Ö –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η ―²–Β―²–Κ–Α ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ:

βÄî –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –•–Β–Ϋ―è, –≥–¥–Β –≤―΄? –Δ―É–Φ–Α–Ϋ, –Ζ–Ψ–≤–Η-–Κ–Α –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Η―²―¨ ―΅–Α–Ι.

–‰ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α―è–Μ

.

–û–Ϋ–Η –Β―Ö–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Β―¹–Β–Μ―΄―Ö, –Ω–Ψ–¥–≤―΄–Ω–Η–≤―à–Η―Ö –Η ―É―¹―²–Α–Μ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ê–≤―²–Ψ–±―É―¹ ―à–Β–Μ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä―à–Α –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Α: ¬Ϊ–€–Β―¹―² –Ϋ–Β―²¬Μ. –€–Α―à–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –≥―É–±–Α–Φ–Η, –Α –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ –Ψ–±–Ϋ―è―²―¨ –≤―¹–Β―Ö: –Η ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ―É, –≤―Ü–Β–Ω–Η–≤―à―É―é―¹―è –≤ ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―¹―²–Μ―è–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι, –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ω―¨―è–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―è–¥―¨–Κ―É, ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Η–≤–Α―é―â–Β–≥–Ψ―¹―è –Κ–Α–Κ –Φ–Α―è―²–Ϋ–Η–Κ, –Η –¥–Β–≤―É―à–Κ―É ―¹ –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―΄–Ε–Β–Ι ―΅–Β–Μ–Κ–Ψ–Ι –Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Μ–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–≥–Μ―É ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω―è―¹―¨ –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Κ –¥–Ψ–Φ―É; –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ―É –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ζ―è–Μ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, –±―É–¥–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Α ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Β–Β ―Ä―É–Κ–Β. –‰ –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –€–Α―à–Α –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α, –Α –≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, –Ψ–Ϋ –Η ―¹–Α–Φ-―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Φ!

–£–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ –Κ―É–Φ―É―à–Β–Κ, βÄî ―ç―Ö, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Η―²―¹―è –Η–Φ, –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ! βÄî –Η ―Ö–Ψ―²―è –•–Β–Ϋ―è –Η –€–Α―à–Α ―à–Μ–Η –Ω–Ψ–Ψ–¥–Α–Μ―¨ –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α, –≤―¹–Β –Ε–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–≠–Κ–Η–Β –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η βÄî –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö –Η –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Α. –ê –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η...¬Μ –ß―²–Ψ ¬Ϊ–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η¬Μ, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η...

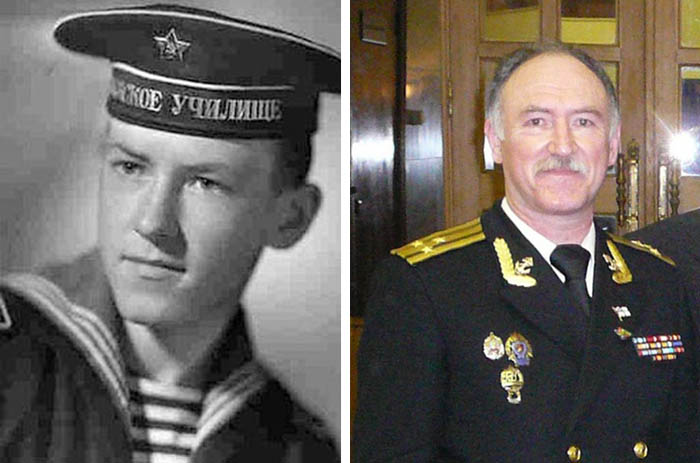

–ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –û―Ä–Β–Μ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ―É, –Α –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―².

4–£ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ä―è–¥–Β –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤, ―΅―²–Ψ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –û―Ä–Β–Μ βÄî –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―², ―Ä–Β―à–Η–Μ:

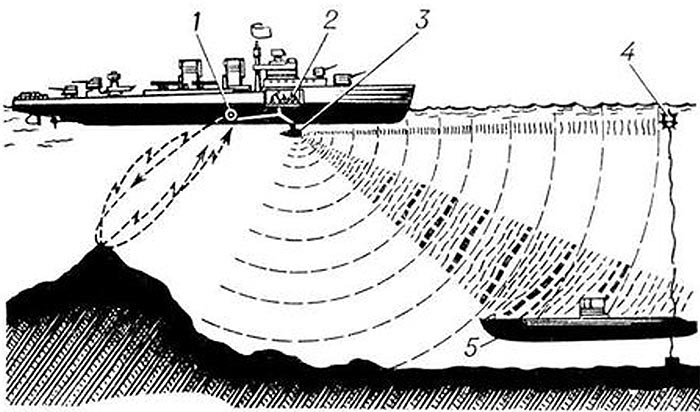

βÄî –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ! –ë―É–¥–Β―²–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ. –î–Μ―è ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β―²―¨ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―Ö.

–‰ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤.

–ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―Ö–Α –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Η―²―¨ ―²–Ψ–Ϋ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Ψ―² –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±―É―΅–Α–Μ–Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α –±–Α–Μ–Α–Μ–Α–Ι–Κ–Β.

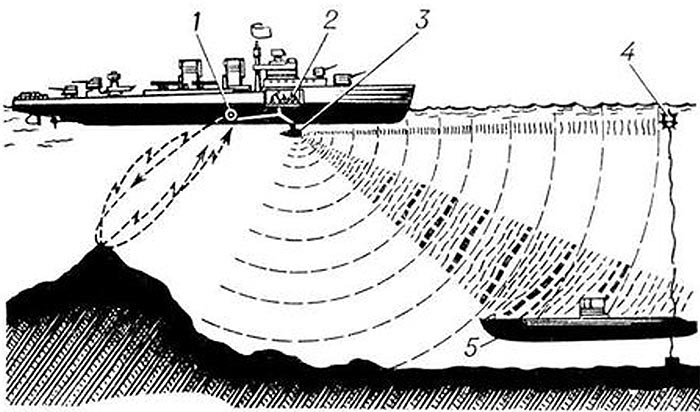

–Θ―΅–Η―²―¨―¹―è –±―΄–Μ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ. –‰–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―É ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ―¹ –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ―è―²–Κ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Α―Ö–Ψ–≤–Η―΅–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω―É–Μ―¨―²–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ–Η–≥―Ä―΄–≤–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –¥–≤–Α –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Κ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ ―à―É–Φ―΄ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤, –Η ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Η, ―ç―²–Η ―à―É–Φ―΄, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Η–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ:

βÄî –≠―²–Ψ ―à―É–Φ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α.

βÄî –ê ―ç―²–Ψ βÄî ―à―É–Φ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α.

βÄî ...―ç―¹–Φ–Η–Ϋ–Β―Ü.

βÄî ...–Φ–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α.

–®―É–Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β. –€–Η―΅–Φ–Α–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä―É―²–Η–≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―É―é –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Κ―É, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ –•–Β–Ϋ―é, –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―à―É–Φ. –‰ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨: ¬Ϊ–ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, ―à―É–Φ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é, ―à―É–Φ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η¬Μ. –ù–Β–≤–Ζ–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―Ö, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―à―É–Φ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ; –•–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Η―É–Ϋ―΄–Μ –±―΄–Μ–Ψ: –Ϋ–Β –≤―΄–Ι–¥–Β―² –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α!..

–ù–Ψ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥–±–Α–¥―Ä–Η–≤–Α–Μ, –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ, –Η ―É–Ε–Β –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―à―É–Φ–Β –û―Ä–Β–Μ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―à―É–Φ―É –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Β–Β, –Η –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ―¹―è –±–Β–Ζ–Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β―Ö ―à―É–Φ–Ψ–≤ ―à―É–Φ, –Ω―Ä–Η―¹―É―â–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –Η –Ω–Ψ ―²–Ψ–Ϋ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² –Κ―É―Ä―¹. –û―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Β –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β, –Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η.

βÄî –ü–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―à―¨ ―¹ ¬Ϊ–Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι¬Μ, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―à―¨ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–Φ, βÄî –Ϋ–Α–Ω―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, –Ω―Ä–Ψ―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ.

–ü―Ä–Η–¥―è –≤ –Ω–Ψ―Ä―² ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –≤―¹―é –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η βÄî –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Β―â–Β –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―É –Ω–Η―Ä―¹–Ψ–≤, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η, ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –±–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –Κ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ―É, –Ω―Ä–Η―²–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η–Β―¹―è –Κ ―¹―²–Β–Ϋ–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Η ―¹–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β ―É–Ζ–Κ–Η–Β ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Η; –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β, –Φ–Α–Μ―΄–Β, –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β. –£―΄―¹–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α–Ϋ―΄, ―É–Ω–Η―Ä–Α―é―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ; –Φ–Ψ–Μ, –Ζ–Α–Ε–Α–≤―à–Η–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ―¨ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Μ–Β―â–Α–Φ–Η, ―΅―É―²―¨ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β; ―¹–Ϋ―É―é―â–Η–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Κ–Η, –±–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–¥―è―â–Η–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―É―é ―¹–≤–Β―²–Μ―É―é –≤–Ψ–¥―É; –Ψ–Ϋ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β, –Κ―Ä–Α―¹―è―â–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨.

–û―Ä–Β–Μ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Η–Ω―É―΅–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –Α –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―¹―²–Ψ–Η―² –Η –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Α–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ψ–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Β–≥–Ψ.

–Θ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ –Φ–Β―¹―²–Β ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –û―Ä–Β–Μ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ü―΄, –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α, –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Β –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η–Η –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É.

–Δ–Α–Κ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –û―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ –≤–Β―¹―¨ ―¹―Ä–Ψ–Κ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Β–Φ―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è βÄî –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≤–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Φ –Η ―²–Β―¹–Ϋ―΄–Φ; –¥―É―à–Ϋ―΄–Ι –Κ―É–±―Ä–Η–Κ ―¹ –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Β–≥–Ψ –≤ ―É–Ε–Α―¹, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ε–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –ï–Φ―É –Ψ―²–≤–Β–Μ–Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ―é―é –Κ–Ψ–Ι–Κ―É, –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Η―¹―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ, –Η –Ψ–Ϋ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹―²―É–Κ–Α–Μ―¹―è –Ψ–± –Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α–±–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―à–Η―à–Β–Κ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Κ–Α–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β βÄî –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ. –ü―Ä–Η–≤―΄–Κ –Ψ–Ϋ –Η –Κ –Ω–Η―â–Β, ―¹―΄―²–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―² ―²–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Φ–Α―²―¨.

, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι, ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι. –ù–Α–≤–Α―Ä–Η―¹―²―΄–Ι, –Α―Ä–Ψ–Φ–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Η ―¹ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ―É―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ―è―¹–Α, –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–≤―à–Η–Φ –≤ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Α―Ä–Β–≤–Β.

–û―Ä–Β–Μ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –±–Β–Μ–Ψ―Ä―É―΅–Κ–Ψ–Ι. –û–Ϋ –Φ–Ψ–≥ –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Ω–Μ–Η―²―É –Η –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Β–¥ (–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Φ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Β), –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ –¥―Ä–Ψ–≤–Α –Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Φ―É―¹–Ψ―Ä, –¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤ –Η―Ö –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Α. –Γ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Η–≤–Α–Μ –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü―΄ –Η –Ζ–Α―à–Η–≤–Α–Μ –≤ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β –¥―΄―Ä―΄, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Η ―à―²–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –Φ–Α―²―¨ βÄî –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η―Ü–Α. –ê ―É–Ε ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ –±―΄ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É, –Φ―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ―΄ ―¹–Α–Φ, –Α –Ω–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨―è–Φ –≤―΄―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Μ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―²―΄–Ι –Κ–Ψ–≤–Β―Ä, –≤–Α―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–¥–Β―è–Μ–Α. –ê –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Η―Ö –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―É–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Κ―É―Ö–Ϋ―é, –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é βÄî –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö ―²―Ä―É―¹–Α―Ö –Η ―É–±–Η―Ä–Α–Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Η –Η –Β–Β –Φ–Α–Φ―΄, –Ψ–Ϋ –Η –Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ. ¬Ϊ–†―΄―Ü–Α―Ä―¨ –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, βÄî –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –†–Α―¹―¹―²–Β–≥–Α–Β–≤. –ù–Ψ –•–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è. –†―΄―Ü–Α―Ä―¨ ―²–Α–Κ ―Ä―΄―Ü–Α―Ä―¨, –≤ ―à―²–Α–Ϋ–Α―Ö –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ ―à―²–Α–Ϋ–Ψ–≤ βÄî –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Μ–Η ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ? –û–Ϋ –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹―²–Η–Μ―è–≥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±–Ψ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²–Η―²―¨ –Φ–Α–Ϋ–Η–Κ―é―Ä –Η–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Ψ―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ―É–Ζ–Κ–Η–Β –±―Ä―é―΅–Κ–Η. –û–Ϋ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Α―â–Α―² –Ζ–Α ―Ä―É―΅–Κ―É.

–ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Η ―É―²–Ψ–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Η ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Α–≤―΄–Κ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ. –‰ ―¹―²–Η―Ä–Α―²―¨ –±–Β–Μ―¨–Β –Β–Φ―É ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Ψ–≤–Β: –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ–Ϋ ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Μ–Α―²–Κ–Η, –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Η –Η ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Η βÄî –Ϋ–Β –≤ –Ω―Ä–Α―΅–Κ―É –Ε–Β –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ –Φ–Α―²―¨, –Α –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Ζ–Α ―¹―²–Η―Ä–Κ―É –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ.

–û–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Ψ–≤―΄–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ¬Μ –Γ–Κ–Η–±–Α ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –û―Ä–Μ–Α –Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β,, –Η –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ö―Ä–Α–≤―Ü–Ψ–≤, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –Μ–Ψ–¥–Κ–Ψ–Ι. –Γ–Κ–Η–±–Α, –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α–≤ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Β–Ι: ¬Ϊ–ù–Β –≤―΄―Ä–≤–Β―à―¨―¹―è, ―¹―²–Β―Ä–≤–Α¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Β, –¥–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨¬Μ –Μ–Ψ–¥–Κ―É βÄî –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ βÄî –Η –•–Β–Ϋ–Β.

–û―Ä–Β–Μ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ψ―¹–Φ–Β–Μ–Β–Μ –Η –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α―Ö –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–Ε–Β ―¹–Α–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ―Ä―É–≥–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―¹―²―É–Μ―¨―΅–Η–Κ, ―¹–Μ―É―à–Α–Μ –Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–Ι―΅–Η–Κ–Ψ–Φ ―à–Κ–Α–Μ―΄, –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è: ¬Ϊ–Δ–Ψ–Ϋ... ―ç―Ö–Ψ ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ϋ–Η–Ε–Β... –≤―΄―à–Β... –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―à–Β¬Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ϋ–Α―É―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Η―¹–Κ.

–Γ–Κ–Η–±–Α –±―΄–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –•–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α–Μ―¹―è, ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―²–Α–Κ –Ε–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α. –‰ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Γ–Κ–Η–±–Α –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É―à–Μ–Η –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –•–Β–Ϋ―é. –ö–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ–Μ–Ψ, ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –≤―΄–±―΄–Μ–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è, –Η –•–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ―¹―è. –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Ε–¥–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ―²–Κ―É–¥–Α.

–ë–Β–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ, –±–Β–Ε–Α―²―¨ –Η–Ζ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤! –ù–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ: –Ϋ–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―¹–±–Β–Ε–Η―à―¨? –ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―¹―²–Ψ–Η―à―¨?

–ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –•–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ, –≤–≤–Β–Μ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –ù–Ψ. –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Η―¹―΅–Β–Ζ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ι―΅–Η–Κ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η, –Α –≤–Β–¥―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –±–Β–≥–Α–Μ –Ω–Ψ ―à–Κ–Α–Μ–Β.

–Γ–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Μ―΄–Ι, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―É–Ε–Η–Ϋ–Α–≤, –•–Β–Ϋ―è –≤–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ι–Κ―É, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ψ―² –Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è, –Η ―É―¹–Ϋ―É–Μ.

–‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ―É–±―Ä–Η–Κ –≤–Ψ―à–Β–Μ –Ψ―²–Β―Ü, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –≤ –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –≤―΄―Ü–≤–Β―²―à–Β–Ι –≥–Η–Φ–Ϋ–Α―¹―²–Β―Ä–Κ–Β, –≤ ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Β ―¹–Ψ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, ―¹ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Μ–Β–≤–Ψ–Φ –≤–Η―¹–Κ–Β (―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –¥–Ψ–≥–Α–¥–Α–Μ―¹―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Ϋ–Α); –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η–≤ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ; –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –•–Β–Ϋ–Β, –Μ–Η―Ü–Ψ –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ι–Κ–Η, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ:

βÄî –Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―²–Β–±–Β?

βÄî –Δ―è–Ε–Β–Μ–Ψ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι.

βÄî –î–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ, –¥―É―Ö–Ψ–Φ –Ϋ–Β –Ω–Α–¥–Α–Ι. –€–Ϋ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ.

–û―²–Β―Ü –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Β―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―à–Β–Μ (–•–Β–Ϋ―è ―è–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―É―é –Η –Κ―Ä–Β–Ω–Κ―É―é ―¹–Ω–Η–Ϋ―É), –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ ―²―Ä–Α–Ω―É –Η, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Β–≥–Ψ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Μ–Α –≤ –Μ―é–Κ–Β, –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –≥―É–±–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η–Μ βÄî –•–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ βÄî –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β, –Ψ–±–Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Η–≤–Α―é―â–Β–Β:

βÄî –î–Β―Ä–Ε–Η―¹―¨.

–ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Μ ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α, –±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ –Β–Β.

βÄî –î–Β―Ä–Ε―É―¹―¨, βÄî –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ―Ä–Φ–Ψ―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–±–Β–¥–Α, ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι.

–û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―² ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι

, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–Ω―É―²–Α―²―¨ –Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ–Α (–≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Α –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ βÄî –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β ―ç―Ö–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–Β), –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Η –•–Β–Ϋ―¨–Κ―É, –Η –Ψ–Ϋ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤ –Ϋ–Α―É―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α.

–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ!

–≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β–Φ –≤ –•–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.

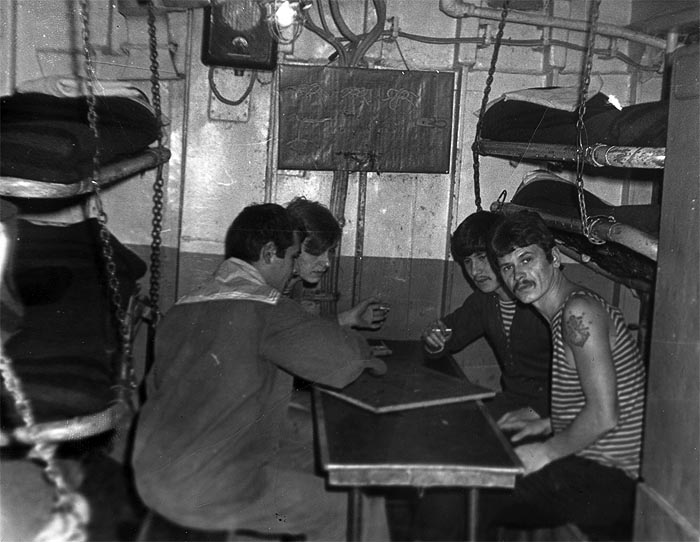

5–ù–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ –≥–Ψ–¥―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―²–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ―É, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ. –î–Α –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ―¹―è –¥–Β–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –¥―É―à–Β. –ö–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ ―à–Κ–Ψ–Μ―É: ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ βÄî –Ϋ–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, βÄî ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β, –Α –≤ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α―²–Β–≤–Α–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²―΄.

–Θ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä–Η―΅–Κ–Η¬Μ ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η–Β–Φ –¥–Ψ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α

:

βÄî –ê –Ϋ–Β ―¹–±–Β–Ε–Η―à―¨? –£―¹–Β –Ψ–±–¥―É–Φ–Α–Μ? –‰ –Ϋ–Β –Ζ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η ―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ–Ϋ–Η―à―¨―¹―è? –ù–Β –Ζ–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–±–Μ–Β–Φ? –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η―à―¨ ―³–Μ–Ψ―², –≤―¹–Β –Φ―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―² ―²–Β–±―è –Ψ―²–Κ–Α–Ε–Β–Φ―¹―è –Η –±―É–¥–Β–Φ ―²–Β–±―è –Ω―Ä–Β–Ζ–Η―Ä–Α―²―¨.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

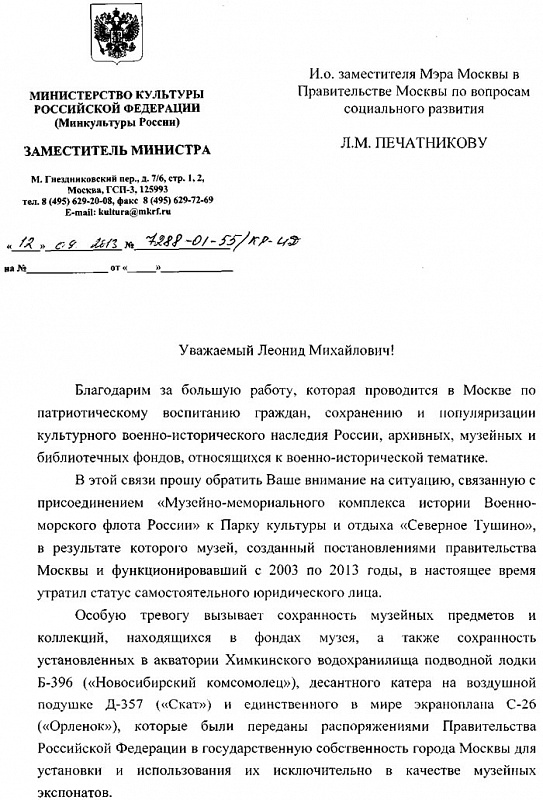

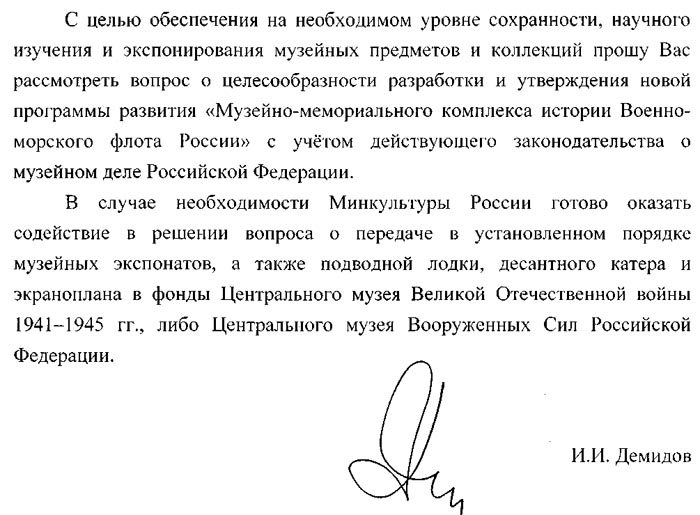

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

.jpg)