Писатель-маринист Виталий Григорьевич Гузанов из плеяды тех деятелей культуры, которые вступили на путь литературы прямо с фронтов и палуб кораблей Великой Отечественной войны. Они сражались и верили в то, что придет время, и обо всем этом надо будет рассказать следующим поколениям.

Виталий Григорьевич Гузанов родился 26 апреля 1928 году в селе Рубское Княгининского района Нижегородской области в обычной крестьянской семье, пережившей тяжелые годы коллективизации: раскулачивание, арест, ссылку, насильственный отрыв от корневой основы предков-землепашцев.

Свое основное образование и воспитание Виталий Гузанов получил во флоте. Когда началась Великая Отечественная война Виталий Григорьевич, будучи подростком, решает поступить в школу юнг ВМФ. Вот как сам писатель вспоминает свой отъезд: «Провожали меня мама и младший брат Петя. Ему тогда исполнилось лет пять. Помню, мама побежала на базар-толкучку купить мне на дорогу краюху хлеба, а Петю, чтобы не потерялся, поставила на бесхозную бочку. Эшелон тронулся, а мамы все нет и нет. Петя горько плакал. У меня от жалости в груди захолодело. В какой-то момент я был готов выпрыгнуть на перрон и остаться… Остаться навсегда дома. Ведь меня никто не принуждал идти на войну, никто не упрекнул бы за то, что я вернулся к одинокой матери и маленькому брату. Велик ли спрос с мальчишки, когда ему четырнадцать-пятнадцать лет? Велик. Конечно, велик!» Через несколько дней эшелон прибыл в Архангельск. Сопровождающий от Горького младший командир Скурихин пересчитал всю команду. Через час подошел небольшой речной пароход, ребята спустились в каюты третьего класса. Спустя некоторое время тихоходный пароход сбавил скорость и будущие юнги высадились на Красной пристани.

Во флотском полуэкипаже их встретили с явным любопытством. Такого пополнения никто явно не ожидал. Слишком малы, оказались будущие воины. Через день ребят приняла комиссия, которую все называли непонятным словом «мандатная». Гузанова спросили, что привело его на флот, ведь отец Виталия Григорьевича служил в пехоте, сестра – в войсках противовоздушной обороны, а старший брат – на Дальнем Востоке пограничником? На что он ответил:

- Я хочу быть моряком.

- А почему не танкистом?

- У меня есть еще брат… младший. Подрастет – будет танкистом. - произнес шепотом Гузанов.

- Добро, - сказал контр-адмирал. – Поздравляю, юнга. Ступайте получать морскую форму.

Через несколько дней, уже юнгой, Виталий Гузанов прибыл в учебный отряд на Соловецких островах.

Начальство приняло решение создать два батальона в школе юнг, один должен был находиться в самом Соловецком монастыре, другой – в Савватьеве. Именно сюда и попал Виталий Гузанов. Здесь имелось полуразрушенное здание церкви, двухэтажный каменный корпус для монахов и напротив – деревянная гостиница. Рядом с этими зданиями были разбиты палатки. Приближалась зима и четырнадцати - пятнадцатилетние мальчишки должны были строить землянки. На всю школу юнг имелся «газик» и одна лошадь. Юнгам пришлось на время стать строителями. Им приходилось копать землю, корчевать пни, ворочать камни-валуны, валить строевой лес и таскать его на своих неокрепших худых плечах.

Работа есть работа, но главное все равно была служба, учеба.

Из воспоминаний В.Г. Гузанова: «В утренние часы мы занимались общеобразовательными предметами: физикой, алгеброй, русским языком, географией. А на последнем, шестом уроке, зубрили морские термины. Особенно трудно давались наименования Но самым любимым занятием у нас было хождение на шлюпках».

Шли дни, недели, месяцы. И вот наступило 6 октября 1943 года. Настал час, когда юнги переступили через ту невидимую черту, за которой начинается зрелость. В Савватьево приехал начальник политотдела Учебного отряда Северного флота капитан 1 ранга В.М. Гришанов. Он зачитал приказ командующего Северным флотом, в котором адмирал А.Г. Головко поздравил юнг с успешным окончанием школы.

Группа юнг-выпускников, в которую входил и Виталий Гузанов, получила назначение на Северный флот. Виталий Григорьевич был направлен сначала сигнальщиком, а затем рулевым на морские тральщики в главную базу Северного флота г. Полярный – ТАМ-104 и ТАМ-102.

Школа юнг приковывала к себе внимание прессы: журналистов, писателей, фронтовых кинооператоров. Сюда приезжали североморские поэты Ярослав Родионов, Александр Ойслендер, Александр Жаров. Именно в военном Заполярье счастливый случай свел Виталия Григорьевича с писателем Борисом Лавренёвым, который сыграл заметную роль в литературной судьбе писателя-мариниста.

После окончания Великой Отечественной войны В.Г. Гузанов служил на «Больших охотниках». В мае 1949 года он отправляется на учебу в Ленинградское военно-морское училище. Затем офицерская служба на Черном море. С 1949 года Виталий Григорьевич увлекся журналистикой и решает поступить во Всесоюзный государственный институт кинематографии, по окончании которого в 1961 году был назначен главным редактором Казанской киностудии...

КУРС ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ

Хочу привести рассказ об этом периоде моего друга, ныне покойного, писателя-мариниста Виталия Григорьевича Гузанова, который тогда в должности юнги и краснофлотца переходил через Атлантику на большом охотнике, а после войны участвовал в сдаче оставшихся катеров союзникам.

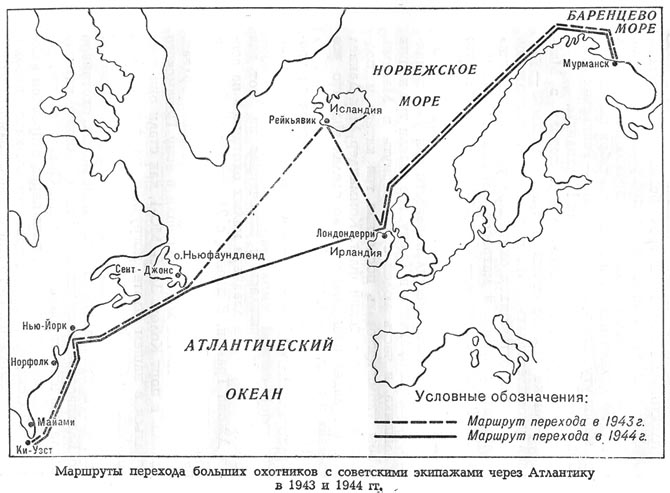

Формировались отряды – по три тральщика и три больших охотника и смешанные дивизионы отправлялись на наш Север через Атлантику (водоизмещение таких корабликов 126–250 тонн. – Авт.), поначалу через Исландию. Даже сегодня трудно представить эти скорлупки-кораблики в бушующей Северной Атлантике, где волны выше небоскреба (сам испытал это «удовольствие»). Достойны восхищения мужество и флотское умение советских матросов, старшин и офицеров экипажей больших охотников и тральщиков. Позднее БО стали совершать переходы через Атлантику самостоятельно (в каждом отряде по 6 вымпелов). Пришлось изменить маршрут, и теперь он пролегал через Ирландию. 5800 миль охотники проходили за 22–25 суток.

Для длительного плавания катеров в океане увеличивали запас топлива и машинного масла на каждом БО: одну из цистерн пресной воды подключали к топливной системе, в дополнительные емкости принимали машинное масло. Горючее в бочках крепилось и на палубе. Расходовать сверхнормативные запасы разрешалось только в случае крайней необходимости. Расход пресной воды на время перехода в Союз приходилось ограничивать.

Маршруты перехода больших охотников с советскими экипажами через Атлантику в 1943 и 1944 гг.

– Сейчас трудно припомнить все детали. Сам знаешь Атлантику, – говорит Виталий Гузанов. – Прочти воспоминания Б.В. Другова, офицера-североморца, который командовал головным БО в отряде 1-го дивизиона. Мы шли за ним.

Из воспоминаний Б. Другова: «Наш отряд из шести охотников вышел из Сент-Джона 27 июля 1944 года при довольно свежей погоде. Прогноз не предвещал ничего хорошего. Через двое суток скорость ветра достигала 29 метров в секунду – это ураган! Из Сент-Джона в наш адрес пришла радиограмма с рекомендациями возвращаться. Однако командир отряда, опросив мнения командиров катеров по радио, решил продолжать движение. Из-за шторма катера шли со скоростью три-четыре узла. В бушующем океане наши кораблики бросало, как щепки; они зарывались в волны по рубки, и вода гуляла по палубе, сметая все, что не было основательно закреплено. На моем катере сломало мачту радиолокационной антенны, сорвало с крепления 20-миллиметровый автомат эрликон. Матросам все же удалось его закрепить, не отдать океану. С неимоверными трудностями закрепили и сломанную мачту радиолокационной антенны. Личный состав вынужден был вести непрерывную борьбу с водой, поступающей через двери рубки и люки открытого мостика. Наконец шторм стал стихать, и мы впервые за все время перехода получили возможность определиться по солнцу. Это было после того, как катера девять суток шли по счислению. Неувязка составила всего 2,5 мили. В Лондондерри нашему отряду устроили триумфальную встречу. Когда мы входили в порт, на всех английских, канадских и американских кораблях, находившихся в этой базе, на верхних палубах были выстроены экипажи. Так союзники выразили уважение и восхищение советским морякам, совершившим нелегкий переход через океан».

Из Америки в порты Союза ушли более 360 кораблей. Сегодня подзабыты действия «москитного флота», а ведь на катерах служба была не менее тяжелой и опасной, чем на подводных лодках. Мне как-то пришлось побеседовать с капитаном 1-го ранга, Героем Советского Союза Абрамом Свердловым, который в период Великой Отечественной командовал звеном торпедных катеров на Балтике:

– Сейчас страшно вспоминать. Когда идешь в торпедную атаку – это ад! Перед тобой стена огня из всех видов оружия, а ты уже не имеешь права свернуть – точка намечена. Не чувствуешь и алюминиевой кружки чистого спирта, выпитого перед этим. Думаешь только о Боге и удаче. Залп! И только тогда начинаешь прыгать, как блоха по одеялу…

ОБРАТНЫЙ КУРС – НА ДНО

В декабре 1946 года США аннулировали подписанное 11 июня 1942 года соглашение по ленд-лизу и потребовали возвращения всей оставшейся после войны техники, в том числе и кораблей.

Рассказывает Виталий Гузанов: «Мне присвоили звание краснофлотца в 17 лет, хотя юнги удостаивались его только по достижении 18. Я был уже матросом со всеми вытекающими правами и обязанностями. В 1946 году в звании старшины 2 статьи был боцманом на БО. Когда большие охотники потребовали обратно, то «ленд-лизовцев» приходилось укомплектовывать до последнего болта и тонкой нитки. После чего приходила комиссия союзников, говорила «О' кей!», «бобика» выводили на Кильдинский плес и топили со всем имуществом.

Наши командиры решили укрыть несколько БО в Соломбале под Архангельском. Но чтобы сдать их на хранение Беломорской базе, нужно тоже укомплектовать полностью по всем аттестатам. Все это лежало на боцмане. Меня назначили на один из таких «бобиков» – на БО-203. Все шло хорошо, пока не началась сдача. Представители приемной комиссии категорически отказывались принимать от меня всякое барахло: волосяные матрасы, шерстяные одеяла, кухонную и столовую посуду и прочие так называемые нестационарные материалы. Оказывается, они на БО-203 не числились. Интендант базы говорит: «Старшина, девай это куда хочешь. Хоть продай. Катер надо освобождать и ставить на осушку!». Еле уговорил его забрать все, а мне дать хотя бы расписку. Вернулся с распиской в Полярное. Командир дивизиона капитан 3-го ранга Александр Богочук принял меня, выслушал и сказал: «Боцман, эта расписка не документ. Если что всплывет, то пойдешь под трибунал, а пока служи!».

Сам знаю, что когда мы приходили из США, в Полярном на «амики» и «бобики», как мухи на мед, налетали всякие комиссии, в том числе и СМЕРШа. Все переписывали, даже подарки, которые американцы и англичане дарили нашим морякам. Все это, естественно, вносилось в аттестаты корабля. А ты знаешь сам, как было: если что-то есть в аттестате, например одеяло, то будь добр представить его. Но некоторые корабли, следовавшие из США в Союз, не попадали в Полярное, а с ходу направлялись на боевое охранение конвоев в Карском море, следовавших с Востока. В их число и попал БО-203. Они не подвергались приемке нашими местными интендантами и ничего из расходных материалов за ними не числилось. Вот такие, брат, гримасы войны.

А бесславно погибшие на Кильдинском плесе ленд-лизовские корабли очень жаль. Многие из них были гвардейскими благодаря славным делам наших моряков.

Вокруг ленд-лиза много мифов, реальна только кровь, пролитая моряками «москитного флота».

подобно своему другу Пикулю, также умер за письменным столом, работая над книгой о военно-морском министре России И.К. Григоровиче (1853-1930 гг.), – не выдержало сердце. Это, видимо, судьба всех писателей-патриотов. Их сердца не выдерживают нашей российской действительности, с которой им приходится сталкиваться, пропуская ее через себя. Но именно благодаря им Мир когда-нибудь станет лучше!

Одним из наиболее ярких примеров при библиотеке является Морская библиотека-музей им. В.Г. Гузанова Княгининского района...

Основу музейно-библиотечного фонда музея составляет личная библиотека В.Г. Гузанова - 4350 книг о море, военных сражениях, морских скитаниях и путешественниках, открытиях новых земель. Много военных мемуаров, изданий о русских полководцах. Особое место занимают произведения самого писателя (более 30 названий). Кроме соответствующей литературы фонд содержит большие морские атласы (изданные тиражом всего 150 экземпляров), географические справочники, карты, старые энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Особый интерес представляет ряд историко-документальных книг о стране восходящего солнца - Японии, которой В.Г. Гузанов посвятил более 40 лет своей жизни. Более всего В.Г. Гузанов гордится тем, что является лауреатом литературной премии им. Валентина Пикуля. А потому огромную ценность библиотеки-музея представляют книги с дарственными надписями (их более 300 экземпляров), подаренные Гузанову известными советскими и российскими писателями: М.Зощенко, Ю.Бондаревым, В.Афанасьевым, В.Пикулем, Б.Лавреновичем. В отдельной (экспозиционной) комнате хранятся парадная морская форма, фотографии из личного архива писателя, многочисленные награды. Особый интерес представляют сувенирные морячки (106 статуэток из разных стран мира). На конец 2008 года помимо печатных изданий, фонд музея насчитывает 432 единицы хранения...

Морская библиотека-музей им. В.Г. Гузанова вызывает восхищение не только у жителей, но и у гостей Княгининского района. С особым интересом к музею относятся мальчишки, мечтающие о подвигах и удивительных путешествиях в дальние страны, и взрослые, преисполненные после посещения библиотеки воспоминаниями детских лет, овеянными романтикой.

Некоторые результаты исследований, книги, статьи Виталия Гузанова.

К сожалению, эта, можно сказать, основная работа по теме, хотя и размещена в онлайне, так размещена и с такой навигацией, что читать ее практически невозможно.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru