–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η!

–£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ 139-–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. –î–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Κ –Ω–Α―Ä–Α–¥―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –Η ―à–Β―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ (8,9 –Η 10 –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ), –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―².

–½–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ϋ–Α―à –¥―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Η –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Μ―É―΅―à–Η–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤: ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –¥–Β–Μ―É, ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–Φ ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β 9 –Φ–Α―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Η ¬Ϊ–Γ–ü–ê–Γ–‰–ë–û¬Μ –Η–Ζ ―É―¹―² –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –£.–£. –ü―É―²–Η–Ϋ–Α. –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –Α―Ä–Φ–Η–Η –Γ.–ö. –®–Ψ–Ι–≥―É –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –≤―¹–Β―Ö ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é ¬Ϊ–½–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β¬Μ.

–‰―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –≤–Β―Ä―é, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤, –Η –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨ –Ϋ–Α –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ, –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ, –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α―Ö –ü–Ψ–±–Β–¥―΄, –Ϋ–Ψ –Η –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –≤―΄–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Β –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ.

–Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Γ―É―Ö–Η–Ϋ–Η–Ϋ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –£–Η―²–Α–Μ―¨–Β–≤–Η―΅

–Π–Η―²–Α―²–Α –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α:

¬Ϊ–£―¹―ë –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―² –≤ ―¹–Β–±–Β ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±–Β–Ζ –Ϋ–Β―ë ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ ―¹–≤–Β―² –±–Β–Ζ ―²–Β–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –±–Β–Ζ –Μ–Ε–Η, –Κ–Α–Κ –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η―è –±–Β–Ζ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, βÄî –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –¥―Ä―É–≥ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ψ―²–¥–Β–Μ–Η–Φ―΄ –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α¬Μ.

–≠―Ä–Η―Ö –€–Α―Ä–Η―è –†–Β–Φ–Α―Ä–Κ

–î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨!

–€–Ψ–Β –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α βÄî –Η―é–Ϋ―¨, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Μ–Β―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Β―â–Β –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –£ –Η―é–Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²―¹―è –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –Ϋ–Α―¹ –Ε–¥―É―² ―²―Ä–Η ―²–Β–Ω–Μ―΄―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Α, –Α –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –Ζ–Η–Φ–Α, –Η –Ζ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―² –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ. –Ξ–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ε–Η―²―¨ –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―è―¹―¨, –¥―É–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―É–¥–Β―² –Μ–Β―²–Ψ. –î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤ –Η―é–Ϋ–Β –≤―΄―à–Β–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α¬Μ. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι βÄî –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è.

–ü–Β―Ä–Β–¥ –≤–Α–Φ–Η ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Β―² ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –≤–Β―¹–Ϋ―΄ βÄî –Μ–Β―²–Α 2013. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α–Β–Φ –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ –±―É–¥–Β―² ―΅―É―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Β. –‰, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Α–Φ –Β―¹―²―¨ ―΅―²–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ζ–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ βÄî ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä–Β―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―Ä―à–Β–Φ –Ω–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –£―¹–Β, –Κ―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β 9 –Φ–Α―è, –Κ–Α–Κ –Η ―è, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –≤–Η–¥–Β–Ψ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Ε–Η –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é ―¹ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η. –€―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Φ–Η, –Κ–Ψ–Φ―É –≤―΄–Ω–Α–Μ–Α ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β. –ü―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―é ―à–Μ–Η –≥―Ä–Α–Ϋ–¥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Ψ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≤―΄ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Β, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―³–Ψ―²–Ψ―Ä–Β–Ω–Ψ―Ä―²–Α–Ε.

¬Ϊ–£ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Ψ―é, –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ –¥―É―Ö–Ψ–Φ, –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Φ ―à–Α–≥–Ψ–Φ¬Μ βÄî –¥–Β–≤–Η–Ζ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Θ―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤―É–Β―² ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –Η –Β–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ-–Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β βÄî –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β. –£ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Η―Ö ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Φ–Β―¹―². –ü–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Η–Φ–Ω―É–Μ―¨―¹ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α, –Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β ―É –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤―É, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–≥–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Η―²―É―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄. –Θ―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –ü–Ψ–±–Β–¥―΄ βÄî

―΅–Β―¹―²―¨ –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η.

–î–≤–Β –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α βÄî –≤ –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―é –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 200-–Μ–Β―²–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ–Η. –≠―²–Η–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è–Φ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α ―Ä―É–±―Ä–Η–Κ–Α ¬Ϊ–û–Κ–Ϋ–Ψ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É¬Μ. –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ ―Ä―É–±―Ä–Η–Κ–Β ¬Ϊ–ö–Η–Ϋ–Ψ¬Μ. –Λ–Η–Μ―¨–Φ ¬Ϊ–¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α ⳕ 17¬Μ βÄî –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η–Ϋ–Ψ –Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –≤―΄ –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η―²–Β ―Ö–Ψ–Κ–Κ–Β–Ι. –£ ―¹―²–Α―²―¨–Β –Ψ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –€―É–Ζ, –Α –≤ ―Ä―É–±―Ä–Η–Κ–Β ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ–Ζ–Α¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―Ä–Β―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –ê―¹―²―Ä–Η–¥ –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ ¬Ϊ–€―΄ βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―è ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥―É―é –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ –≤―¹–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ.

–Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Ω–Α–Μ ―¹ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ βÄî –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –≤ ―Ä―É–±―Ä–Η–Κ–Β ¬Ϊ–Γ–Ψ–±―΄―²–Η–Β¬Μ. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ βÄî –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η –Η–Ζ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄ –Φ―΄ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ. –€–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –Η –≤―΄ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²–Β―¹―¨ –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ.

–ü―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è!

–Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –ê–Ϋ–Α―¹―²–Α―¹–Η―è –ö–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è

–ù–û–£–û–Γ–Δ–‰

–™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ö―É–Μ–Η–Κ

–ù–ê–Ξ–‰–€–û–£–Π–Ϊ –ü–û–Γ–ï–Δ–‰–¦–‰ ¬Ϊ–Θ–ü–Γ–ê–¦–ê-–Π–‰–†–ö¬Μ

20 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―É―΅–Α―â–Η―Ö―¹―è 6 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –ù–Β–≤–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α –ê.–Γ. –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö 10-–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Ι-2013 –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η ¬Ϊ–Θ–Ω―¹–Α–Μ–Α-―Ü–Η―Ä–Κ¬Μ. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è –¥–Β―²–Η –Η–Ζ –≥―Ä―É–Ω–Ω ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―² –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―É―é –Α–Μ―¨―²–Β―Ä–Ϋ–Α―²–Η–≤―É ―É–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è –≤ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η―Ö ―Ü–Η―Ä–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Α―Ä―²–Η―¹―²–Ψ–≤. –†–Β–±―è―²–Α ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Η–≤–Α―é―² –≤ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è―Ö –Α–Κ―Ä–Ψ–±–Α―²–Η–Κ―É, –Ε–Ψ–Ϋ–≥–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ-―²–Α–Ϋ–Β―Ü –Η –Ω–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ–Η–Φ―É, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―è ―É –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Η –Η –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―Ü–Η―Ä–Κ–Α βÄî ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥ –ê―¹―²―Ä–Η–¥ –®–Ψ―Ä–Ϋ –Η–Ζ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –≤–Β–Μ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É –≤ –Κ–Μ―É–±–Β –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι –ù–£–€–Θ. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η ―Ü–Η―Ä–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ ¬Ϊ–Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η¬Μ. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Φ ―¹ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ –£–†–‰–û –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ–Α –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –†–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥ ―³–Ψ–Ϋ –£–Α–Ι–Β.

–ö–û–ù–ö–Θ–†–Γ

23 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Α–Ι―²–Ψ–≤ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–£–€–Θ. –£ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β 15 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (–Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η-–Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―΄). –•―é―Ä–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Β–Μ–Ψ –Η―²–Ψ–≥–Η. –ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ –ë–Ψ–¥―Ä―è–Κ–Ψ–≤―É –€–Α―Ä–Η―é –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ―É, –Ϋ–Α–±―Ä–Α–≤―à―É―é –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Ψ–≤, ―¹ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ι!

–™–†–ê–ù–î-–€–ê–ö–ï–Δ –†–û–Γ–Γ–‰–‰

21 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é ¬Ϊ–™―Ä–Α–Ϋ–¥-–Φ–Α–Κ–Β―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄¬Μ. –Δ–Α–Φ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Μ―¨–Β―³ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η: ―Ä–Β–Κ–Η –Η –Ψ–Ζ–Β―Ä–Α, –Φ–Ψ―Ä―è, –≥–Ψ―Ä―΄ –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Μ–Β―¹–Α –Η –Ω–Ψ–Μ―è. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―²―΄, ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Μ–Η, ―à–Α―Ö―²―΄, –Ϋ–Β―³―²―è–Ϋ―΄–Β –≤―΄―à–Κ–Η. –½–Α ―¹―΅–Β―² ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ö–Β–Φ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β―²―¨ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η: –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α–Φ –Η –Φ–Α–≥–Η―¹―²―Ä–Α–Μ―è–Φ –Β–Ζ–¥―è―² –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ―É βÄî –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –ü–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ ―Ä–Β–Κ –Η –Ψ–Ζ–Β―Ä ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―΄ –Κ–Β–Φ–Ω–Η–Ϋ–≥–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Η –¥–Μ―è –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―â–Η―Ö, –≥–Ψ―Ä―è―² –Κ–Ψ―¹―²―Ä―΄ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ ―²―΄―¹―è―΅ ―³–Η–≥―É―Ä–Ψ–Κ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö –Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É―é―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η.

–ü–û–ë–ï–î–ê –£ ¬Ϊ–ë–û–¦–§–®–û–ô –†–ï–™–ê–Δ–ï¬Μ!

18 –Φ–Α―è –Ϋ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Β –Δ–†–ö ¬Ϊ–ù–Β–Ω―²―É–Ϋ¬Μ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η–≥―Ä―΄ ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ä–Β–≥–Α―²–Α¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄. –£ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Β –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Η ―¹–Β―Ä―²–Η―³–Η–Κ–Α―² –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ–€–Η―Ä¬Μ –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 2013 –≥–Ψ–¥–Α. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Β―Ä―²–Η―³–Η–Κ–Α―²―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ―²–Β–Α―²―Ä–Α 7D, –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α ¬Ϊ–Δ―Ä–Α–Ϋ―¹-–Λ–Ψ―Ä―¹¬Μ. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä―É –®―É―à–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤―É –Κ–Α–Κ –Μ―É―΅―à–Β–Φ―É –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –≤―΄–¥–Α–Ϋ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Η–Μ–Β―² –Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Ι ―²–Β–Α―²―Ä–Α ¬Ϊ–ë―É―³―³¬Μ. –†–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü¬Μ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι! –•–Β–Μ–Α–Β–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤!

–€–Ϊ βÄî –½–ê –£–ï–¦–‰–ö–Θ–° –î–ï–†–•–ê–£–Θ

12 –Η―é–Ϋ―è –≤ –î–Ψ–Φ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –≥–Α–Μ–Α-–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―² –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ―è-–Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ¬Ϊ–€―΄ βÄî –Ζ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ―É―é –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―ɬΜ. –¦–Α―É―Ä–Β–Α―²–Ψ–Φ –Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≥–Α–Μ–Α-–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β―Ä―²–Α ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 5 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –Γ–Α–Ι―³―É―²–¥–Η–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―É–¥–Η–Η ¬Ϊ–ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―²–Α –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η.

–Λ–ê–†–Λ–û–†–û–£–ê–· –Γ–û–£–ê

20 –Φ–Α―è –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ 5-―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―²―É―Ä–Ϋ–Η―Ä–Β –Ζ–Α –Κ―É–±–Ψ–Κ ¬Ϊ–Λ–Α―Ä―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―è ―¹–Ψ–≤–Α¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η 53 –Η 54 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Γ―É―Ö–Ψ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Α –™.–€. –Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―¹―² ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –ù–£–€–Θ –ê–±―Ä–Α–Φ–Ψ–≤–Η―΅ –ù.–ê. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η 1-–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –≥–Ψ–¥, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β: ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Α, –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Φ–Β–Κ–Α–Μ–Κ―É –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―É―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β, ―Ä–Β―à–Α–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄ ¬Ϊ–Κ–Α―²–Β―²¬Μ –û―¹―²–Α―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£. ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–≤. ¬Ϊ–Λ–Α―Ä―³–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―è ―¹–Ψ–≤–Α¬Μ βÄî –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –Κ―É–±–Ψ–Κ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –¥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨¬Μ ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 52 –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α.

–Θ–ß–ê–Γ–Δ–‰–ï –ü–ï–î–ê–™–û–™–û–£ –£–û –£–Δ–û–†–û–ô –£–Γ–ï–†–û–Γ–Γ–‰–ô–Γ–ö–û–ô –ù–ê–Θ–ß–ù–û-–ü–†–ê–ö–Δ–‰–ß–ï–Γ–ö–û–ô –ö–û–ù–Λ–ï–†–ï–ù–Π–‰–‰ ¬Ϊ–û–†–™–ê–ù–‰–½–ê–Π–‰–· –û–ü–Ϊ–Δ–ù–û-–≠–ö–Γ–ü–ï–†–‰–€–ï–ù–Δ–ê–¦–§–ù–û–ô –†–ê–ë–û–Δ–Ϊ –£ –®–ö–û–¦–ï (–£ –ö–û–ù–Δ–ï–ö–Γ–Δ–ï –Π–ï–ù–ù–û–Γ–Δ–ù–û-–Γ–€–Ϊ–Γ–¦–û–£–Ϊ–Ξ –û–†–‰–ï–ù–Δ–‰–†–û–£ –Λ–™–û–Γ)¬Μ

4 –Η―é–Ϋ―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Ψ–Φ –•–Β–Ϋ–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Δ.–¦., –†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β–Ϋ―΅―É–Κ –ö.–£., –ö–Η―Ä–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù.–ù., –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –û.–ê., –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –û.–ê. –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤–Ψ –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ-―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄. –ö–Ψ–Ϋ―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Β –Η–Φ. –ê.–‰. –™–Β―Ä―Ü–Β–Ϋ–Α.

–û–ö–ù–û –£ –ï–£–†–û–ü–Θ

–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ–Η. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ?

–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ö―É―Ä―΅–Α–Ϋ

¬Ϊ–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ βÄî ―²―Ä–Η –≤–Β–Κ–Α –≤ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β¬Μ βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ –¥–Μ―è –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Η –¥–Β―²–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –±–Α–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Α–Ϋ―Ä–Α, ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Φ–Η―Ä ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α. –£ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α ―¹ –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η –Η –¥–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ―Ä–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Ψ―² –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Η –¥–Ψ –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Η–¥–Β―é –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É–Β―² –±–Β–Μ–Α―è –Ω―²–Η―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–Φ-―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –≥―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Α―Ä–Η―² –Ϋ–Α–¥ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Ψ–Φ, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ω―É―²―¨ –Κ ―¹–≤–Β―²―É –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β. ¬Ϊ–‰ –Μ–Β–±–Β–¥―¨, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β, –Ω–Μ―΄–≤–Β―² ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –≤–Β–Κ–Α...¬Μ –Φ–Β–Ε–¥―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–ù–Β―²¬Μ –Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ ¬Ϊ–î–Α¬Μ.

–Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β. –ù–Α –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –Η–Ζ –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α-―¹―²―É–¥–Η–Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Η―Ä―É―ç―²¬Μ, ―Ä–Β–±―è―²–Α –Η–Ζ –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ―è ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤-–±–Α―Ä–Α–±–Α–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤ –ù–£–€–Θ –Η ―¹–Ψ–Μ–Η―¹―²―΄ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –î–Β–Ϋ–Η―¹ –ê–Μ–Η–Β–≤ –Η –™–Α–Ω–Η–Β–Ϋ–Κ–Ψ –û–Μ–Β―¹―è.

–ü―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≥–Ψ–¥ ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä―΄ –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β –€―é–Ζ–Η–Κ-―Ö–Ψ–Μ–Μ–Α. –û―²–≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ–Η –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²―΄, ―¹―²–Η―Ö–Μ–Η –Ψ–≤–Α―Ü–Η–Η, –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α–Ϋ–Α–≤–Β―¹... ¬Ϊ–ù―É –≤–Ψ―² –Η –≤―¹–Β¬Μ, βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄, –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è ―ç―³―³–Β–Κ―²–Ψ–Φ, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è. –Γ–Κ–Α–Ε―É ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Φ―΄ –±―΄ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤―΄―à–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –±–Α–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―¹―Ü–Β–Ϋ―É –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―É –Ϋ–Α―¹... –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ! –ö–Α–Κ –Ε–Β –Φ―΄ –Ψ―à–Η–±–Α–Μ–Η―¹―¨. –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –¥–Α–Μ–Α –Η―¹–Κ―Ä―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Β, –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η―²―¨ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, –Α ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―³–Α–Ϋ―²–Α―¹―²–Η–Κ–Η. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –±–Β–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―΅―²―΄ –Η–Φ–Β―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹–±―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η –≤–Ψ―² –≥–Ψ–¥ ―¹–Ω―É―¹―²―è, –Ϋ–Α―à

–ü―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Α―è ―²–Β–Φ–Α, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Α―è –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―²―¨–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Η–Μ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ. –î–Μ―è ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –Β–Ζ–¥–Η–Μ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―É–≤–Β–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ. –ù–Ψ –≤–Β―Ä–Α –≤ ¬Ϊ–Ω–Ψ–±–Β–¥―ɬΜ, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―é–Φ–Ψ―Ä–Α, –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β, –Κ―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β. –™–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ ¬Ϊ–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥ βÄî ―²―Ä–Η –≤–Β–Κ–Α –≤ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β¬Μ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Β–Ι, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –Μ–Β–Ϋ―¨, ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α―²―¨ –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―é –Κ–Α–Κ –Α―Ä―²–Η―¹―²―΄ –±–Α–Μ–Β―²–Α, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ζ–Β. –½–Α–±–Β–≥–Α―è –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥, ―¹–Κ–Α–Ε―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è –Φ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ βÄî ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Β –Φ–Β–Ε–¥―É –≤―΄―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η –Η –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β –Ψ―â―É―²–Η–Φ–Α―è. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è. –€―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Η ―¹ –Α―Ä―²–Η―¹―²–Α–Φ–Η –±–Α–Μ–Β―²–Α –Η–Ζ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Β―Ä–≤–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―è –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Η –Η ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤.

–Γ–Α–Φ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹ –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ü–Ψ―΅―²–Η... –£ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β –≤ –Φ–Α―Ä―²–Β ―²–Β–Ω–Μ–Ψ. –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Α–Φ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ü―Ä–Η–Ζ–Β–Φ–Μ–Η–≤―à–Η―¹―¨ –≤ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―É ¬Ϊ–Δ–Β-–≥–Β–Μ―¨¬Μ, ―è –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –Ψ―â―É―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―É―é ―¹–≤–Β–Ε–Β―¹―²―¨ –≤–Β―¹–Ϋ―΄, ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β –≤ ―ç―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Ψ–¥–Α. –ù–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Ι ―¹–Ϋ–Β–≥, –Ω–Α–¥–Α―é―â–Η–Ι ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Ψ–Φ–Β―²―Ä ―¹ –Ψ―²–Φ–Β―²–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ-6¬Μ. –£–Β―¹–Ϋ–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –≤―΄–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –£ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–±―΄–Μ–Η 5 –¥–Ϋ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–±―É–¥–Β―². –†–Α–Ζ–±―É–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Ψ―΅―¨―é, –Μ–Β―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 15, –Η ―è ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –≤―¹–Β –≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ.

–ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ βÄî –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨, –Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α–Φ ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ. –€―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ βÄî ―à–Β–¥–Β–≤―Ä –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä―΄, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤, –≥–¥–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à –Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α: –Φ–Β–Ε–¥―É –≥–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ψ–Ι –Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α–Φ–Η –≤ ―¹―²–Η–Μ–Β –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α, –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―é, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―² –ß–Α―Ä–Μ–Η βÄî ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―²–Α–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Μ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –†–Β–Ι―Ö―¹―²–Α–≥ –Η –ë―Ä–Α–Ϋ–¥–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Η–Β –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α. –· –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Β–±–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –†–Β–Ι―Ö―¹―²–Α–≥–Α –Η –±―΄–Μ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Β–Κ–Μ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―É–Ω–Ψ–Μ –Ζ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Α–Ϋ―¹–Α–Φ–±–Μ–Β –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ –†–Β–Ι―Ö―¹―²–Α–≥–Ψ–Φ. –ù–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²―É βÄî –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Κ―É–¥–Α –Φ―΄ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―Ü–≤–Β―²―΄ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―²–Α―Ö.

–î–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α–Φ, ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –Φ―É–Ζ–Β–Β–≤, –Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –•–Η–Μ–Η –Φ―΄ –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –Ϋ–Α –Λ―Ä–Η–¥―Ä–Η―Ö-―à―²―Ä–Α―¹―¹–Β βÄî ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Μ–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ –Ω–Β―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Η –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, ―΅―²–Ψ ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ –Η–Ζ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Η –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –ü―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä–Α –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α 30 –Φ–Α―Ä―²–Α, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨. –€―΄ ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Α–Κ―²–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ζ –Η–Ζ –Ψ–Ω–Β―Ä―΄ ¬Ϊ–ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –û–Ϋ–Β–≥–Η–Ϋ¬Μ, –Φ–Η–Ϋ–Η–Α―²―é―Ä―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Φ―΄ βÄî ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―â–Α–Ι, –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥¬Μ –Η ¬Ϊ–£ –Μ–Β―¹―É –Ω―Ä–Η―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Φ¬Μ. –£―¹–Β –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –±―É–¥–Β―² –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Β–Φ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É –Ζ–Α–Μ –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Α–Ω–Μ–Ψ–¥–Η―¹–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―² –Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –· –¥―É–Φ–Α―é, ―ç―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―à ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―É, –Η –Β–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―é. –ù–Α–Φ –≤―¹–Β–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β, –Η –Ψ–Ω―΄―² –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ. –ß―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η.

–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤ –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η

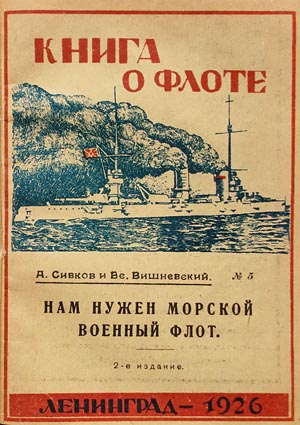

–£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ù–Η–¥–Β―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥–Α―Ö –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η 200-–Μ–Β―²–Η―è –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰―Ö ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Κ―Ä―É–≥–Μ–Α―è –¥–Α―²–Α βÄî 400 –Μ–Β―² –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ-–≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è–Φ. –î–Μ―è ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ε–Η–≤–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü―É –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –ü–Β―²―Ä–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –ü–Β―²―Ä –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Β–Ζ–¥–Η–Μ –≤ –ù–Η–¥–Β―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ψ–Ω―΄―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―É–±–Η―²―¨ ¬Ϊ–Ψ–Κ–Ϋ–Ψ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É¬Μ. –‰ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤―¹―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β, βÄî –Ζ–Α–Η–Φ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α. –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –±–Α–Ζ―É –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η –Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –î–Β–Ϋ-–Ξ–Β–Μ–¥–Β―Ä. –ù–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –±–Α–Ζ―΄ –î–Β–Ϋ-–Ξ–Β–Μ–¥–Β―Ä ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ ―à―²–Α–± –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Γ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η–Η, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ ―¹ ―¹―É–¥–Ψ–≤–Β―Ä―³―¨―é. –£–€–ë –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―² –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –¥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Ψ–≤, –Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²βÄî–¥–Ψ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤ –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –£ –Ω–Ψ―Ä―²―É –î–Β–Ϋ-–Ξ–Β–Μ–¥–Β―Ä –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―²―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Η–¥–Β―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η―Ö –£–€–Γ. –ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―΄ –Κ –£–€–ë –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β―è–Φ–Η. –£ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –£–Η–Μ–Μ–Β–Φ―¹–Ψ―Ä–¥ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Η ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –£–€–Γ, –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η ―Ä–Β–±―è―²–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Η –≥–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι, –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ψ–Ι –Η –±―΄―²–Ψ–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄.

¬Ϊ–£ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄–Β–Ζ–¥ –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Λ–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –€―΄ –Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β, –Α –Ψ–Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ–Ψ, –¥–Α –Β―â–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Β! –€―΄ ―²–Ψ―΅―¨-–≤-―²–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Α–Φ –ü–Β―²―Ä–Α I –Ω―Ä–Ψ―Ä―É–±–Α–Μ–Η –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ –≤ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―É. –ü―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –≤―΄–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ: –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –î–Α–Ϋ–Η–Η –Η –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Α–Φ–Η –Α–≤―²–Ψ–±―É―¹–Α. –ù–Η–¥–Β―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―³–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Φ–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è: –î–Β–Ϋ-–Ξ–Β–Μ–¥–Β―Ä βÄî –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –±–Α–Ζ–Α –ù–Η–¥–Β―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤, –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥-–Κ―Ä–Β–Ω–Ψ―¹―²―¨ –ù–Α–Α―Ä–¥–Β–Ϋ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Δ–Β–Κ―¹–Β–Μ―¨, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ–±–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―²–Η–Κ–Ψ–≤. –€–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Ψ–Φ–Α―Ö¬Μ. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –®―É―à–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤

¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Α –®–≤–Β―Ü–Η–Η –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ. –ï–Β ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Α―è –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Α –Ζ–Α–≤–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―². –ü–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Μ―è –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –≤–Β–Μ–Ψ―¹–Η–Ω–Β–¥―΄. –Θ–Ζ–Κ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ―¹–Κ–Η–Β ―É–Μ–Ψ―΅–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –¥–Μ―è ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –®–≤–Β–¥―΄ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―é―² –Ζ–Α ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄, –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ ―É―²–Ψ–Ω–Α–Β―² –≤ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η βÄî –Κ–Μ―É–Φ–±―΄, ―¹–Α–¥―΄, –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è¬Μ. –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ö–Α–Ζ–Α―Ä–Η–Ϋ

¬Ϊ–€―É–Ζ–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, –≥–¥–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―²―Ä–Β―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α 1945 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ. –£ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²―Ä–Η –Ψ―²―¹–Β–Κ–Α: –¥–Μ―è –¥–Η–Ζ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–≤–Η–≥–Α―²–Β–Μ―è, –¥–Μ―è ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι. –ü–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –ü–¦, –±―΄–Μ–Η ―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―²―Ä–Α ―à–Β―¹―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η―è βÄî ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –≤–Β―²―Ä―è–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―²―¹―è –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι. –· –Ε–Β–Μ–Α―é –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―É –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –≤–Β―²―Ä―è–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü!¬Μ –≠–¥―É–Α―Ä–¥ –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι

¬Ϊ–î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ –ü–Β―²―Ä–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤ –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Β–Φ―É –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―². –· ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ ―ç―²–Ψ―² –Φ―É–Ζ–Β–Ι βÄî ―΅–Α―¹―²–Η―΅–Κ―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι¬Μ. –î–Β–Ϋ–Η―¹ –û―Ö–Ψ―²–Η–Ϋ

–Γ–ü–û–†–Δ

Sport treiben βÄî gesund bleiben.

–½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –±―΄―²―¨ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Φ

–£–Μ–Α–¥ –‰–≥―É–Φ–Ϋ–Ψ–≤

–£–Β―¹–Ϋ–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –≥―Ä–Β–±–Μ–Β. –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –¥–Β―¹―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α―à–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Η–¥―É ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –Γ–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―΄: –ö–Η–±–Α–Μ―¨―΅–Η―΅ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Η –ü–Α―Ä―Ö–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ βÄî –±–Α–Κ, –†―΄–±–Α–Μ–Κ–Ψ –ï–≥–Ψ―Ä –Η –ö–Α―Ä―¨―è–Ϋ–Ψ–≤ –î–Α–Ϋ–Η–Η–Μ βÄî ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Α, –®―É―à–Η–Ϋ –ê―Ä―²–Β–Φ –Η –ü–Μ―è―¹―É–Ϋ–Ψ–≤ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ βÄî –Ζ–Α–≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β, ―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Ι βÄî –ü–Β–Μ–Β―Ö–Ψ–≤ –‰–≤–Α–Ϋ.

16 –Φ–Α―è ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ―É–±–Ψ–Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―à–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄. –£ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β –Ζ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –≤―΄―¹―à–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –ù–£–€–Θ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–Β ―²―Ä–Β―²―¨–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –£ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –≥―Ä–Β–±–Μ–Β ¬Ϊ–£–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―ɬΜ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β 1 –Η―é–Μ―è, –Η –Ϋ–Α ―΅–Β–Φ–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α―²–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –≥―Ä–Β–±–Μ–Β 3 –Η―é–Μ―è, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –ù–£–€–Θ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α. –ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ ―¹ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ι!

–£–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η–Α―²–Μ–Ψ–Ϋ―É (–Ω―è―²–Η–±–Ψ―Ä―¨―é). –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Δ–Β–Ω–Μ―è–Κ–Ψ–≤ –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ 2-–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ (2 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α, –≤―Ä–Β–Φ―è 6:29) –Η ―²―Ä–Β―²―¨–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ (60 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –≤―Ä–Β–Φ―è 7:5). –Δ–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ ―¹–Ω–Α―Ä―²–Α–Κ–Η–Α–¥–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ –≤―É–Ζ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –€–û –†–Λ –Η –≤ ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ω–Ψ ―³―É―²–±–Ψ–Μ―É.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

.jpg)