–û–Ϋ –≤–Η–¥–Β–Μ ―²–Α–Κ–Η–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α βÄî –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä―΄–Β, –Ϋ–Β–Φ–Η–≥–Α―é―â–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―É –Ζ–Φ–Β–Η, ―É ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι –Η ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Ι–Φ–Η–Μ–Η ¬Ϊ–≤―Ä–Α–≥–Α–Φ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α¬Μ.

–û–Ϋ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ω―É―¹―²―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Η –Β–Φ―É –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―² ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β ―É―΅–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι, –Η –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Η–Ζ ―Ä―É–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Β ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Η–Κ–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―²―É–Ω–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Μ–Α―¹―²―¨―é.

–Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨, ―¹―²―É―΅–Α –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―É, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨ ―΅–Β–Ι-―²–Ψ –Ϋ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –€–Η―²―é –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Α, ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤―Ä–Α–≥–Α–Φ. (–ß–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –€–Η―²―è –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ζ–Α―â–Η―â–Α―è –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ–≥–Η–± –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι.)

–û–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¹―è: –Ϋ–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ―², ―¹ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η –≤–Β–Ζ–¥–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι? –‰ –¥–Ψ–Φ–Α? –‰ ―¹ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α? –‰ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Κ–Β ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α? –ö –Ε–Β–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Β–≥–Ψ –Ε–¥–Β―², –Κ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –Β―â–Β –Β―¹―²―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ? –‰–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ βÄî –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Φ, –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ, –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤―΄–Φ?

–‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ ―¹ ―¹–Β–¥―΄–Φ–Η ―É―¹–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä–Η–±―É–Ϋ–Α–Μ–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Μ―é–±–Η―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι...

–ù–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―ç―²–Η ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Β, –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Β –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Ψ–±―Ä―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ βÄî –Β–Φ―É –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Η–Μ–Α –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―Ü–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥―è―è–Φ–Η –Η –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –Ζ–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²―¨.

–™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –≥–Μ–Α–Ζ–Α βÄî –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ –¥―É―à–Η...

βÄî –£―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, βÄî –Ω―Ä–Β―Ä–≤–Α–Μ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –•–Β–Μ―΅–Ϋ―΄–Ι –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ, βÄî ―΅―²–Ψ

–Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α? –£–Ψ―² –Η ―è –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ζ –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―É βÄî ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤ ―²―É –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η, ―¹ –Ζ–Α–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –≤ ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η... –£ ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η, ―΅–Β―Ä―² –Η―Ö –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η! –½–Α―΅–Β–Φ –≤―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²–Β―¹―¨ –≤―΄–Κ–Ψ–≤―΄―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Ζ –Φ–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ?

βÄî –½–Α―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –·–Α–Ϋ―É―¹!

βÄî –£―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ä–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ä–Ϋ–Ψ! –· ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ, –≤―΄ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –±―΄ –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –‰ ―²–Ψ–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Β –¥–Α–Ι –≤–Α–Φ –±–Ψ–≥ –Η–Φ–Β―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Α―²―Ü–Α... –ê –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –±―É–¥―²–Ψ –±―΄ ―è –Β―â–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤―΄ –Ψ―à–Η–±–Α–Β―²–Β―¹―¨, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ. –· –Μ–Η―à―¨ ―²–Β–Ϋ―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –¥–Ψ–Ε–Η–≤–Α―é―â–Α―è –≤ ¬Ϊ–Κ–Η–Κ–Η―²–Ψ–Μ–Β¬Μ.

¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ψ–±―Ä–Α–¥―É–Β―²―¹―è –Η –Ψ–Ε–Η–≤–Β―² –·–Α–Ϋ―É―¹, βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, βÄî –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–¥―É―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η βÄî –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù–Β―¹–Φ–Β–Μ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ξ–Α–Α―¹ –Ω―Ä―è―²–Α–Μ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –≤ –Ω–Β―â–Β―Ä–Β!¬Μ

–™–¦–ê–£–ê –î–ï–Γ–·–Δ–ê–·. –ü–û–ô–€–ê–ù–Ϊ!

1–ù–Α –Κ―Ä―΄―à–Κ–Β –≥―Ä–Ψ–±–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –≤―΄–≤–Β–Ζ–Μ–Η –Η–Ζ –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄, –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α –Η –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β –Α―¹―²―Ä―΄. –€–Α―à–Η–Ϋ–Α –¥–≤–Η–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι ―à–Μ–Η –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ―΄–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, ―É–±–Η―²―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Β–Φ, –Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –½–Α –Ϋ–Η–Φ–Η ―à–Α–≥–Α–Μ–Η –¥–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –±―É―à–Μ–Α―²–Α―Ö, –‰–Μ―¨―è –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –™―É–Ε–Ψ–≤.

–ö–Α–Κ –≤―¹–Ω―΄―à–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Η, –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨

–Ψ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η –û―Ä–Μ–Α, –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –£–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥, –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –≤ –≥–Ϋ–Β–≤–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–ù–Α–Ι―²–Η ―É–±–Η–Ι―Ü –≥–Β―Ä–Ψ―è-–±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Α!¬Μ, ¬Ϊ–û―΅–Η―¹―²–Η–Φ –≥―Ä―è–¥―É―â–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η–Ζ–Φ –Ψ―² –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≤!¬Μ

–ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–≤ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–≥ –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α, –≥–Μ―è–¥―è –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â―É.

–¦–Η―Ü–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Η –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ ―΅―É―²―¨ ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β.

–‰–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥―Ä―É–≥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –¥―Ä―É–≥ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β―² –Η –Η–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä―è–¥–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ψ–Ϋ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―².

–î―Ä―É–Ζ―¨―è –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –±–Β–Ζ―΄―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –≥–Ψ―Ä–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Β―â–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄. –•–Α–Μ–Β–Μ–Η –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ―É, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ. –û–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―É –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ βÄî –û―Ä–Β–Μ –±―΄–Μ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―¹―΄–Ϋ, βÄî –Η –Β―â–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ ―¹―΄–Ϋ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α. –‰ –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Η–Φ –Ψ–± –Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Β. –û–Ϋ–Η, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, –±―É–¥―É―² –Φ―É–Ε–Α―²―¨, ―¹―²–Α―Ä–Β―²―¨, –Α –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ, ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―É–Β―Ö–Α–Μ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η.

–ù–Β―¹–Φ–Η―è–Ϋ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1947 –≥–Ψ–¥―É –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –£ 1963 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤ 1966 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―ë–Ϋ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅―ë–±―΄ –Ϋ–Α II-–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² (―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Η) –£–£–€–Θ–†–≠ –Η–Φ. –ê. –Γ. –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤–Α. –ü–Ψ–≥–Η–± 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1966 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –ê–Ϋ–Α–Ω–Β –Ω―Ä–Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ë―É–¥―É―΅–Η –≤ –Κ–Α–Ϋ–Η–Κ―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Β, ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±―É ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Ω―¨―è–Ϋ―΄―Ö ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–Μ–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–±–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Ψ–Ε–Α–Φ–Η. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ–Η –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Ψ–±–Β–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Η―²―¨ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―è―¹–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Ψ–≤ –Η –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Η–Μ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―é―â–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ ―¹ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―΅–Β―¹―²―è–Φ–Η –Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α. –Θ–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–† –Ψ―² 6 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1966 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é βÄ€–½–Α –Ψ―²–≤–Α–≥―ÉβÄù.

–™―É–Ε–Ψ–≤ ―¹ –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η―é, –≥–¥–Β ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –¥–Ψ–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –•–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Η ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤.

βÄî –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, βÄî –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Μ–Α –Φ–Α―²―¨, –Ζ–Α―Ö–Μ–Β–±―΄–≤–Α―è―¹―¨ –Ψ―² ―¹–Μ–Β–Ζ. βÄî –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―Ä–Α–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.

–û―² –™―É–Ε–Ψ–≤–Α –Η –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι ―É–≤–Β–Ζ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Β, –Η –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―É–±–Η―²–Ψ–Φ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨.

–ù–Α –Η―Ö –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ –Μ–Η ―É–±–Η–Ι―Ü–Α, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²―΄ ―É–±–Η–Ι―Ü―΄ –Η–Μ–Η ―É–±–Η–Ι―Ü –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Μ–Η―à―¨ ―É–±–Η―²–Ψ–Φ―É, –¥–Β–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―è–Β―²―¹―è. –Γ–Ψ–±–Α–Κ―É –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥―΄ ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ω―²–Α–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ.

βÄî –½–Ϋ–Α―΅–Η―², ―ç―²–Η –≥–Α–¥―΄ ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η! βÄî –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è –™―É–Ε–Ψ–≤. βÄî –€―΄ –≤–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β―Ü–Ψ–≤!

–Γ–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö

–Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η―è –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Ψ―¹―è―² –≤―¹–Β–Φ–Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―É―é ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―³–Ψ―Ä–Φ―É.

βÄî –Θ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ –Κ―Ä–Η–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄, –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä―É―²―¹―è, βÄî –Ζ–Α–≤–Β―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ –Η―Ö.

–£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ, –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü―΄ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ. –™–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Α–Μ –Η―Ö –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥.

βÄî –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤–Α–Φ –Ψ–±–Ψ–Η–Φ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Β―â–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ―¨ ―¹―É―²–Ψ–Κ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Ψ–Ϋ, βÄî –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ ―¹–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è ―¹ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –û―Ä–Μ―É –±―É–¥―É―² –Ψ―²–¥–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―΅–Β―¹―²–Η. –· –Ε–Α–Μ–Β―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η –±―΄―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Α–Φ–Η. –î–Β–Ι―¹―²–≤―É–Ι―²–Β...

–‰ –≤–Ψ―² –≤ –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Μ–Η–≤–Ψ–Β ―É―²―Ä–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Φ―É–Ζ―΄–Κ–Α–Ϋ―²―΄ –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―Ä―à, –Η –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Η―è –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―², –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Κ―², –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±–Β–≥–Α–Μ –•–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –Κ–Η–Ϋ–Ψ ―¹ –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι. –ù–Α―Ä–Ψ–¥―É –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―Ö –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–≥–Η–± ―²–Ψ―², ―΅―¨―è –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Κ–Α –Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Α –Ψ–±–Η―²–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Β–Ι –≥―Ä–Ψ–±–Β, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É. –½–Α –≥―Ä–Ψ–±–Ψ–Φ ―à–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Ε–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–±–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, ―à–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η―²―¨ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤–Ψ–Η–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤ –±–Ψ―é ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ, –¥–Α, ―¹–Ψ –Ζ–Μ–Β–Ι―à–Η–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ. –®–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α-―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–≤―É–Κ–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α.

–ë–Β–¥–Ϋ–Α―è –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α! –û–Ϋ–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –½–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β–Κ–Μ–Α –Ω–Η―Ä–Ψ–≥–Η ―¹ –Κ–Α–Ω―É―¹―²–Ψ–Ι, ―¹ –Φ―è―¹–Ψ–Φ –Η –≤–Α―²―Ä―É―à–Κ–Η. –ù–Α–Κ―É–Ω–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Β–Κ, –Ϋ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Κ, –≤–Η–Ϋ–Α, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α –Α―¹―²―Ä―΄ ―É –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η, ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–≤―à–Β–Ι –Ψ–±–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–Α–¥ –¥–Μ―è ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Α–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α. –Γ–≤–Α–¥–Β–±–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ ―¹―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ! –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―², –Β–Ι –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≤ –≥―Ä–Ψ–±―É, –Μ–Β–Ε–Η―² –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Α –Ψ–Ϋ... –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –Η ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²... –ù–Β―², –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –•–Β–Ϋ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²! –£―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ, βÄî –Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ. –‰–Μ–Η –¥–Ψ―΅―¨. –‰ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ, –¥–Μ―è ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ε–Η―²―¨, –±―É–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨!

–ù–Α –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –≥―Ä–Ψ–± –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Ϋ–Η―è, –€–Α―à–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –•–Β–Ϋ―é –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Μ―é―² –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι; –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ω–Α–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Φ–Β―Ä―²–≤–Ψ–Φ―É. –€–Α―²―¨ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β. –î―Ä―É–Ζ―¨―è –•–Β–Ϋ–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η –Β–Β. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤. –†–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è ―¹–Α–Μ―é―² –Η–Ζ –≤–Η–Ϋ―²–Ψ–≤–Ψ–Κ.

–‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Β–Κ―É –Ψ―² –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹–Κ―Ä–Η–Κ–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –≠―²–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Η–Ζ-–Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–±! βÄî –Κ–Η–¥–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Μ–Α―΅–Β―², –Α –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ –≤ ―¹–Η―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Β–Ω–Κ–Β –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Β–Β ―É–≤–Β―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Κ―Ä–Η―΅–Η―²: βÄî –ü―É―¹―²–Η, ―ç―²–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–≥–Η–±!

–‰ –™―É–Ε–Ψ–≤ ―¹ –Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Β –¥–Α―é―² –Ω–Α―Ä–Ϋ―é ―É–≤–Β―¹―²–Η ―ç―²―É –¥–Β–≤―É―à–Κ―É...

...–Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Α ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ζ–Ϋ–Α–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –•–Β–Ϋ―è –û―Ä–Β–Μ. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –¥–≤–Ψ–Β –≤ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Β–Β –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Α. ¬Ϊ–Δ―΄ ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨, ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨, ―²―΄ –Φ―Ä–Α–Ζ―¨,βÄî –Ω–Μ―é–Β―² –Ψ–Ϋ–Α –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ψ―²–≤–Ψ–¥―è―â–Β–Φ―É –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―²―Ä―É―¹―É, βÄî –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Β–±―è –Ω–Ψ–≥–Η–± ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ―¨!¬Μ (–û–Ϋ–Α ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –•–Β–Ϋ–Η–Ϋ―΄ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―É –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―΄.) –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―², –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α ―É–±–Η–Ι―Ü, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ–Κ–Α–Β―², –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Β–Β –±–Β–≥–Α―é―², –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Ζ–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è, –±―É–¥―²–Ψ –±–Ψ–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η―² ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ –Ψ–Ω–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨, –Η –±–Ψ―Ä–Φ–Ψ―΅–Β―²: ¬Ϊ–ù–Β―²-–Ϋ–Β―², ―è –Η―Ö –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –≤–Η–¥–Β–Μ–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ¬Μ. –Δ―Ä―É―¹–Α –Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ. –ï–Φ―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―à–Κ―É―Ä–Α.

–ù–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ βÄî –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α. –‰, –Ω–Ψ―¹―¹–Ψ―Ä–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Φ―¹―è –Ψ―² –Η―Ö –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η–¥―É―² –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, –≤ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―΄―¹–Κ, –≥–¥–Β –Η―Ö –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ. –û–Ϋ –±–Β―Ä–Β―² ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ, –Ψ―²–¥–Α–Β―² ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―Ä―É–≥–Α–Β―² ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―è, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Η –≤ ―à―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²:

βÄî –ù―É –Η –≤―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Ι―²–Β, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è-–Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –ë―É–¥–Β–Φ –≤–Α–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄...

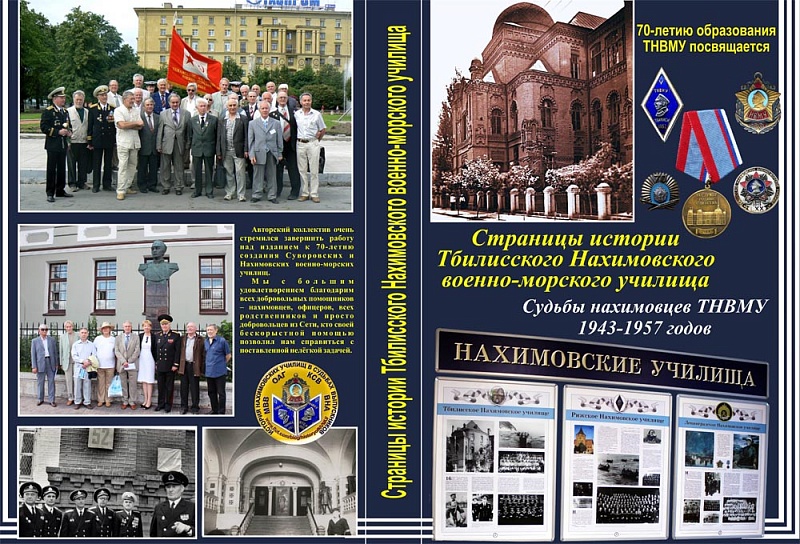

–°―Ä–Η–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅ –ü–Α–Ϋ―³–Β―Ä–Ψ–≤ - –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 1953 –≥., –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Η–Μ–Η―Ü–Η–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ - –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Θ–£–î –¦–Β–Ϋ–Ψ–±–Μ–≥–Ψ―Ä–Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ–Ψ–≤. –ê–≤―²–Ψ―Ä –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η "–Ξ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α –Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –û―Ä–Μ–Ψ–≤–Α". –ï–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Η–Ζ–¥–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü (1954 –≥. –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α), ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –™–Μ–Η–Ϋ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ.

2–ö–Α–Κ–Η–Β ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Β―¹―²―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Β–±―è―²–Α! –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β βÄî –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Η βÄî –Η –¥–Β–Ε―É―Ä―è―² ―É –Ϋ–Β–Β –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β, ―É–±–Η―Ä–Α―é―², ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―², –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ, –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Η―²―¨ –Β–Β –≥–Ψ―Ä–Β. –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ϋ–Ψ―΅―É―é―² ―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –•–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Α –•–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²–Η, –≤–¥–≤–Ψ–Β–Φ; –Ψ–Ϋ–Η ―É–Β–¥―É―², –Η –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤―΄–Ϋ–Β―¹―É―²βÄî –Φ–Α―²―¨ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―΄–Ϋ–Α.

–û–Ϋ–Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ―É:

βÄî –ß―²–Ψ –±―É–¥–Β―à―¨ –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –û–Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²:

βÄî –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Β–¥―É –Κ ―¹–Β–±–Β.

–ï–Β –¥–Ψ–Φ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–Α–Φ, –≤ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β, –Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―², –Η –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è.

βÄî –ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ε–Β ―è –±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö

, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –€–Α―à–Α ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―¹–Μ–Β–Ζ―΄. βÄî –•–Β–Ϋ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Μ―é–±–Η–Μ –Η―Ö.

–û –¥–Α, –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨

, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –±―΄–Μ–Η –Β–Φ―É –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄!

–€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –€–Α―à–Β –Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Ω―΄―Ö–Η–≤–Α–Β―²:

βÄî –£–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―é ―¹–Α–Φ–Α!

–ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―É–±–Β–Ε–¥–Α―é―² –Β–Β, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –•–Β–Ϋ–Β. –‰ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Β―²―¹―è.

βÄî –û–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―¹―΄–Ϋ–Α! –ê –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¹―è –¥–Ψ―΅―¨?

βÄî –û–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨―é –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η,

–ù–Ψ―΅―¨―é –‰–Μ―¨―è –Η –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―à–Β–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ βÄî –Ψ–Ϋ–Η ―É–±–Β–¥–Η–Μ–Η –•–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É –Φ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –¥–Ψ–Ζ―É ―¹–Ϋ–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ω–Η―², –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β –Ε–Β –±–Ψ―è―²―¹―è –Β–Β ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η―²―¨.

–û–Ϋ–Η –¥–Ψ–±―¨―é―²―¹―è –Ψ―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ, ―É–±–Β–¥―è―² –Β–Β, –¥―É―Ä―É! –ù–Β –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Β―Ä–Ζ–Α–≤―Ü―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Η ―É–±–Η–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Β–Ι! –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―é―² ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–Φ; –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É ―¹–Ϋ–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Μ–Ψ–≤–Η―² –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α, –≥–Ψ–Ϋ–Η―²―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ, –¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―² βÄî –Η ―²–Ψ―² ―É―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ ―É–Ε.

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

–£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£.

198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

.jpg)