–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –¥―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ζ–Α 20 ―΅–Α―¹–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 08.08.2013

0

08.08.201315:5308.08.2013 15:53:31

08.08.201315:5308.08.2013 15:53:31

0

08.08.201309:2108.08.2013 09:21:01

–£–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β 1928 –≥–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ. –Θ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–Κ–Η –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Α –Κ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β–Φ. –ü―΄–Ε–Α―¹―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Ι ―¹–Κ–Α―Ä–±, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –≤–Ψ–¥–Β. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤―΄―²–Α―â–Η–Μ –Η–Ζ –≤–Ψ–¥―΄ –Ψ–±–Β―¹―¹–Η–Μ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –£ –Η―²–Ψ–≥–Β βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–¥–Α, –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Β–≥–Κ–Η―Ö, ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ 39 –Μ–Β―². –ë–Β–Ζ –Ψ―²―Ü–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹―΄–Ϋ–Α, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―à–Β–Μ –¥–Β―¹―è―²―΄–Ι –≥–Ψ–¥. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―É–¥–Α―Ä―΄ ―¹―É–¥―¨–±―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Η –Δ–Ψ–Ϋ–Η –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –≤―¹–Β –Ε–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Β–Β, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±―΄, ―²–≤–Β―Ä–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥―à–Β–Β –≥–Ψ―Ä–Β. –Θ―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Α –¥–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Α –Β–Ι –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―¹–Η–Μ―΄. –ï.–ï. ―¹–Α–Φ–Α –≤–Ζ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α ―É―Ö–Ψ–¥ –Ζ–Α ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ–Η, –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α―è –Δ–Ψ–Ϋ―é –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –≤ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Κ–Β. –Γ―΄–Ϋ–Ψ–≤―¨―è –Δ–Ψ–Ϋ–Η: –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä, –°―Ä–Η–Ι βÄ™ ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄–Φ–Η. –ü–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±–Α–±–Β –¦–Η–Ζ–Β. –≠―²–Ψ –≤ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η―è, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Η―è–≤―à–Α―è –Ϋ–Α –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Η –Δ–Ψ–Ϋ–Η –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. –ü–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α―è –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è 7-8 –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α―Ö, –Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―è 18-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é. –‰ –≤–Ψ―²βÄΠ –Ψ–Ω―è―²―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α 1941 –≥–Ψ–¥. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―΄ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι βÄ™ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Α―à–Η―¹―²–Α–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –€–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ βÄ™ –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –Δ–Ψ–Ϋ–Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä βÄ™ –≤ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α―Ö –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β. –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä βÄ™ –≤ –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Β–Β –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –°―Ä–Η–Ι –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ –≤ 1944 –≥–Ψ–¥―É. –Γ―΄–Ϋ –£–Β―Ä―΄ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι βÄ™ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –€―É–Ε –†–Α–Η―¹―΄ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –€–Α―Ö―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ –Η–Ζ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –°–≥–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―². –î–Ψ–Φ–Η–Κ –≤ –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ù–Β –≤―΄–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä, ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–¥–Κ–Η –Γ–Ψ–≤–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–±―é―Ä–Ψ, ―¹ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α―Ö, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Β―É–¥–Α―΅–Η, ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨ –±–Ψ–Β–≤ 1941 –≥–Ψ–¥–Α.  –ö–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –Ϋ–Α–¥ ―³–Α―à–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Ι –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –Η –Β–Β ―¹–Α―²–Β–Μ–Μ–Η―²–Α–Φ–Η (–ê–≤―¹―²―Ä–Η–Β–Ι, –£–Β–Ϋ–≥―Ä–Η–Β–Ι, –†―É–Φ―΄–Ϋ–Η–Β–Ι, –ë–Ψ–Μ–≥–Α―Ä–Η–Β–Ι), –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α–Φ –≤―¹–Β–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²―΄. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –±―΄ –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ ―É―²―Ä–Α―²―΄. –ù–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Α ―ç―²–Α –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ –Η –¥–Ψ–Φ–Η–Κ –≤ –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β. –î–≤–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Κ–Η, –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Α–¥―Ä–Β―¹―É –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1941 –≥–Ψ–¥–Α, –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹―è –Δ–Ψ–Ϋ–Β –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –¥–≤–Α ―²―è–Ε–Κ–Η―Ö ―É–¥–Α―Ä–Α: –≤ –±–Ψ―è―Ö –Ω–Ψ–¥ –Δ―É–Μ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Η –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä. –ê –≤ 1945 –≥–Ψ–¥―É –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –°―Ä–Η–Ι βÄ™ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –Δ–Ψ–Ϋ–Η, –Η–Ζ –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –±–Ψ―é. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―²–Α–Ϋ–Κ–Η―¹―²–Ψ–Φ. –ê –≤–Β–¥―¨ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹: ¬Ϊ–ù–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –±–Β–¥ –Η –≥–Ψ―Ä―è –Ψ–±―Ä―É―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Β–Φ―¨―é?! –ê ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, - –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Δ–Ψ–Ϋ―é!¬Μ. –†–Α–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ü–Α, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α, –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Α –≤―΄―Ä–Α―¹―²–Η―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –¥–≤–Ψ–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η!! –î–Α –Η –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –¥–≤―É―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β–Ι –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Δ–Ψ–Ϋ–Η. –ï–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α, ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ –Κ–Μ―É–±–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ-–Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ. –ë―΄–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―΅–Κ–Ψ–Ι, ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ―¹―è –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―¨―é. –•–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Η–Φ–Β–Μ –¥–Ψ―΅―¨ –Η ―¹―΄–Ϋ–Α. –û―² –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ε–Η–Μ―¨–Β. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1960-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ. –£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―²–Β―Ö –Ε–Β –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―Ä–Α–Κ–Α –Ε–Β–Μ―É–¥–Κ–Α –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β 45-46 –Μ–Β―². –ï―â–Β ―É–¥–Α―Ä –Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É. –ê –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Φ―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à―É –Μ―é–±–Η–Φ―É―é, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ―É–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―É―é, –Ϋ–Β–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Α–Φ―É, –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―É –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―É βÄ™ –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ―É―é ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü―É, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥―É―à–Η, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –≤―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α –≤―¹–Β βÄ™ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄, ―¹–Η–Μ―΄, ―²―Ä―É–¥, –Φ―΄―¹–Μ–Η βÄ™ –≤―¹–Β –Ψ―²–¥–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –¥–Β―²―è–Φ, –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ, –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―è –Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ë―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―à–Η–Φ ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ ―²–Β–±–Β, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è, –Ζ–Α –≤―¹–Β! –ü―Ä–Η–Φ–Η –Ϋ–Α―à ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ ―²–Β–±–Β!  –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―É –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―É –Ϋ–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β, –Ϋ–Α –Δ―É–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Β, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Ψ–Ι –Β–Β –Φ―É–Ε–Α, –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―¹–Κ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ 1956 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Β―² –Φ―΄ ―¹ –™–Α–Μ–Β–Ι –Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Φ–Α–Μ―΄―à–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η –Κ –±–Α–±–Β –¦–Η–Ζ–Β. –‰ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²–Α–Φ, –≤ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Β –≤ –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Β, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –≤―¹–Β –¥–Β―²–Η, –≤–Ϋ―É–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―É–Κ–Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―΄, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –ù–Α―à–Η ―¹–±–Ψ―Ä―΄ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Α―²―¨, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –‰ –Ψ–Ϋ–Α –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―³–Ψ―²–Ψ–Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Η–Φ–Β―é―²―¹―è ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β –Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―΄ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –¥–Α―΅–Β –≤ –ë―΄–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω–Ψ–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –¥–Ψ–Φ–Η–Κ –≤ –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Β–Μ. –£ –Ϋ–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Δ–Ψ–Ϋ―è. –ï–Β ―¹―΄–Ϋ –°―Ä–Η–Ι, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ψ―² –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Α –Ε–Η–Μ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―¨, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ –Β–Ι –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Α―¹―¨. ¬Ϊ–≠―²–Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Η–Κ, - –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, - –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥, –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Μ–Α –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Ψ–Ε–Η–≤―É –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β¬Μ.  1955 –≥. –£–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Ψ―è―² ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä (―¹―΄–Ϋ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―΄) ―¹ –¥–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –™–Α–Μ–Β–Ι, –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α, –£–Α–Μ―è - –Ε–Β–Ϋ–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è (―¹―΄–Ϋ –£–Β―Ä―΄), –°―Ä–Η–Ι (―¹―΄–Ϋ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―΄). –Γ–Η–¥―è―²: –£–Β―Ä–Α ―¹ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –°―Ä–Η―è –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–Φ, –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ–Α ―¹ –¥–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –°―Ä–Η―è –™–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –†–Α–Η―¹–Α ―¹ –¦–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –Δ–Ψ–Ϋ―è ―¹ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Β–Φ, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι ―¹ –•–Β–Ϋ–Β–Ι, –Ε–Β–Ϋ–Α –°―Ä–Η―è –¦–Η–¥–Η―è ―¹ ? –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –Η –°―Ä–Η–Ι, –Η―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α–≤―à–Η–Β –¥–Β―²–Η –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Α―²―¨ –Η –±–Α–±―É―à–Κ―É, ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Η –Ζ–Α –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Ψ–Ι, ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ―΄, –Α–Ω―²–Β–Κ―É, –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Η –¥―Ä–Ψ–≤–Α, ―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Η –Ω–Β―΅―¨ –Η ―².–¥. –Δ–Ψ–Ϋ―é –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ–Η –£–Β―Ä–Α –Η –†–Α–Η―¹–Α. –•–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ω–Β―²–Η–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Β–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –Γ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Φ –≥–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Μ–Α–±–Β–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Α. –£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Ψ–≤ –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―¨ –Φ―΄ –Ζ–Α―¹―²–Α–Μ–Η –Β–Β –≤ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –¦–Η―à―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β 6-7 –Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è. –ê ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Κ ―¹–Β–±–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Η –≤ ―É―Ö–Ψ ―à–Β–Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ϋ–Α –™–Α–Μ―é: ¬Ϊ–ê –Κ―²–Ψ ―ç―²–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι?¬Μ. –£ 1973 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨–¥–Β―¹―è―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Δ–Ψ–Ϋ―è ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨. –î–Ψ–Φ–Η–Κ –Ϋ–Α–¥ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ¬Ϊ―à―²–Α–±–Ψ–Φ¬Μ –Η –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²―΄ –ï–≤–≥―Ä–Α―³–Ψ–≤–Ϋ―΄, –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–Μ. –£ –Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―Ü–Α –Η–Ζ –ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤―΄―Ö –Η –•–Η―Ä–Ψ–≤―΄―Ö. –Γ―²–Ψ–Η―² –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é. –î–Α–Ε–Β ―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Α―¹―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι –Ϋ–Α–¥ –Κ―Ä―΄―à–Β–Ι –¥–Ψ–Φ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Κ―Ä–Ψ–Ϋ―É, –Η ―²–Ψ―² –≤―΄―¹–Ψ―Ö. –û―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Α βÄ™ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –≥–Ψ―Ä―è –Β–≥–Ψ –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –®―²–Α–± ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―¹―²–Η–Μ―¹―è –≤ –¥–Ψ–Φ –£–Β―Ä―΄.  –£–Β―Ä–Α. –Γ–Β―¹―²―Ä–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α. 1895 - 1979. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β. –£–Β―Ä–Α... –ü―Ä–Ψ –Ϋ–Β–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –±―΄–Μ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ω–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―É, –Ω–Ψ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ, –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ ―²―Ä―É–¥―É, –Ω–Ψ –≤–Ψ–Μ–Β... –ê –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―É –Ϋ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Ε–Β –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Β –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –Δ–Ψ–Ϋ–Η. –£―΄―à–Β ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –£–Β―Ä–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –≤―¹–Β –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Η―Ö ¬Ϊ–±–Β–Μ–Η–Ζ–Ϋ―É¬Μ –Η ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ―²―ɬΜ, –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ. –î–Α –Η –≤–Ϋ–Β –¥–Ψ–Φ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ¬Ϊ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤―É―é¬Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄, –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–≥–Ψ. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –û–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Α ¬Ϊ–Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ¬Μ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ù–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Β–Φ –Η ―ç―²–Ψ!¬Μ. –ö–Α–Κ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Β―¹―²–Β―Ä –Ψ–Ϋ–Α ―É–Φ–Β–Μ–Α, ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―è –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―è –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨ –¥―É―Ö–Α, –Ω–Ψ-–≤–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Β–≤–Ζ–≥–Ψ–¥―΄. –û–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ψ–Φ, –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –±―΄–Μ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Α –¥―É―à–Ψ–Ι. –ù–Β ―É–Φ–Β–Μ–Α ―Ö–Η―²―Ä–Η―²―¨, –Μ―É–Κ–Α–≤–Η―²―¨, –Μ―¨―¹―²–Η―²―¨, –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è ¬Ϊ–Φ–Β―â–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é –±–Α―Ä―΄―à–Ϋ―é¬Μ: ¬Ϊ–î–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Η ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ–Α―è ―²―΄ –Β―¹―²―¨ –Η ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨!¬Μ, - –≤–Ψ―² –Β–Β ―¹–Κ–Α–Ζ. –¦―é–±–Η–Μ–Α ―é–Φ–Ψ―Ä, –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Α –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Κ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Δ–Ψ–Ϋ―è –Η –†–Α–Η―¹–Α –±―΄–Μ–Η ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―²–Ψ –£–Β―Ä–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α –Κ –±–Ψ–≥―É –Ϋ–Η ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α, –Ϋ–Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–≤ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β–Μ–Α. –£ 1925 –≥–Ψ–¥―É –£–Β―Ä–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ζ–Α –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Α. –£ 1926 –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹―΄–Ϋ, –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–Φ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ. –ù–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Η―Ü–Η–Α―²–Η–≤–Β –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ–Α. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η―é. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –£–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤–Ϋ―É–Κ–Η, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―à–Κ–Ψ–Μ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –±–Α–±―΄ –¦–Η–Ζ―΄. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α–Φ―É–Ε –£–Β―Ä–Α –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α.  –ü–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Η–Ϋ, ―Ä–Ψ–Ε–¥. 1926 –≥. –Γ―΄–Ϋ ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –£–Β―Ä―΄. –Λ–Ψ―²–Ψ 2008 –≥–Ψ–¥–Α. –£ 1944 –≥–Ψ–¥―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Β –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –£―΄―¹―à–Β–Β –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η –¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –‰–Φ–Β–Β―² –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ-–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä¬Μ. –ù–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β (–Ω–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α 2004 –≥–Ψ–¥), –Η–Φ–Β–Β―² –¥–≤―É―Ö –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Β–Ι. –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –Μ―é–±–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Α–±–Ψ―²―É. –ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ –£–Β―Ä–Β –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨. –¦–Β―à–Κ–Α, ―²–Α–Κ –Φ―΄ –Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Μ–Η, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ –£–Β―Ä―É, –Ζ–Α–¥–Β–Μ―΄–≤–Α–Μ –¥―΄―Ä―΄ –≤ –Β–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β, ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Φ–Β–±–Β–Μ―¨ –Η ―².–¥., –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é –Ω–Β―΅―¨. –†–Α–Η―¹–Α –Ϋ–Α–≤–Β―â–Α–Μ–Α –£–Β―Ä―É. –Δ–Ψ–Ε–Β –Κ–Ψ–Β –≤ ―΅–Β–Φ –Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Ι –Η –Φ―΄ ―¹ –™–Α–Μ–Β–Ι. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –±―΄–Μ–Η ―É –Ϋ–Β–Β –≤ 1979 –≥–Ψ–¥―É. –ö–Α–Κ –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–¥―Ä–Ψ–Ι, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι, ―à―É―²–Η–Μ–Α, ―É–≥–Ψ―â–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –Φ―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Β–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Η –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Β, ―è–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹. –Γ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ –¦–Β―à–Κ―É. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤, ―΅―²–Ψ –¥–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ―Ä―â–Η―²―¹―è, –Ω―Ä–Η―¹–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–Μ―è–Ε–Β―² –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Κ―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ―É–Β―²―¹―è. –ê ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―à―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Β―²: ¬Ϊ–ü–Ψ―Ä–Α ―É–Ε–Β –Η –±–Ψ–Μ–Β―²―¨!..¬Μ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, –≤ ―²–Ψ–Φ –Ε–Β 1979 –≥–Ψ–¥―É –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Β–Β –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Ω―É―²―¨. –û–Ϋ–Α ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α 84-–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é, –£–Β―Ä–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –¥–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ–Β –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β. –ù–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―²–Ψ―Ä–Α –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ –£–Β―Ä―΄, ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –†–Α–Η―¹–Α –Ϋ–Α 78-–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1981 –≥–Ψ–¥–Α. –€―΄ ―¹ –™–Α–Μ–Β–Ι –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β ―¹ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η―¹―¹–Η–Β–Ι.  –Γ–Β―¹―²―Ä–Α –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Α –†–Α―è. 1903-1981. –ü–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –≤ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β. –ö–Α–Κ ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –†–Α–Η―¹–Α –≤ 1919 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι. –½–Α―²–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¨–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α―Ö ―É –Ϋ–Β–Β –Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Α―Ä–Α ―²―É―³–Β–Μ―¨ ―¹ –Κ–Α―Ä―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–≤–Β―Ä–Β–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–≤–Α–Φ–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–Μ–Η –Β–Β –Ϋ–Α –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä―¹–Κ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Η―à―É―â–Β–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Κ–Β –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η –≥–Α–Ζ–Β―²―΄ ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι¬Μ - –Ω–Β―΅–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –ö–ü–Γ–Γ. –ê –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é –Ψ–Ϋ–Α ―Ä―è–¥ –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Α―Ä–Β–Φ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Η. –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –€–Α―Ö―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α. –£ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –£–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –°–≥–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β. –£–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Μ, –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β 1960-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è.  –Θ –¥–Ψ–Φ–Α –≤ –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä. ―¹ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –€–Α―Ö―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ - –Φ―É–Ε–Β–Φ ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –†–Α–Η―¹―΄. 1949 –≥–Ψ–¥. –£ 1932 –≥–Ψ–¥―É ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―¹―΄–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –·―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤―¹–Κ–Η–Ι ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―², –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄. –†–Α–Η―¹–Α –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α ―¹ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι. –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Η–Φ–Β–Β―² ―¹―΄–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α. –•–Η–≤―É―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι.  –€–Α―Ö―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Α. –Γ―΄–Ϋ ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –†–Α–Η―¹―΄. –Λ–Ψ―²–Ψ 2011 –≥–Ψ–¥–Α.

08.08.201309:2108.08.2013 09:21:01

0

08.08.201309:0708.08.2013 09:07:37

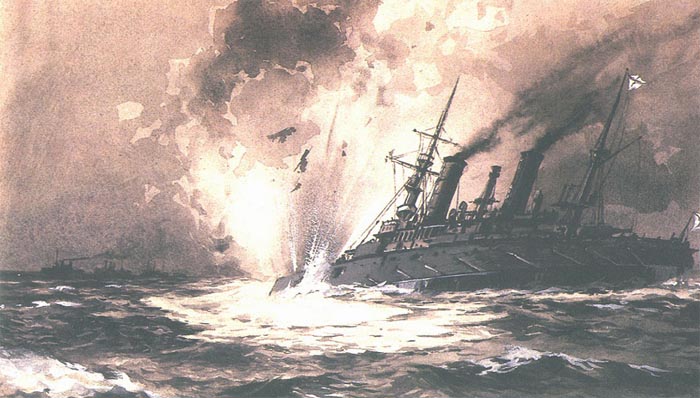

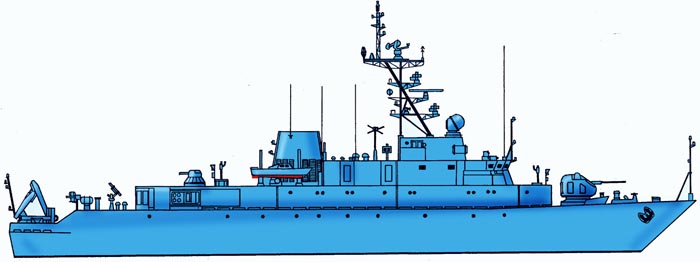

¬Ϊ–£ –ü–Β―Ä–≤―É―é –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –≤―¹–Β–Φ–Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 310 ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η 400 –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β 9 –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Η―Ö –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 600 ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –£–Ψ –£―²–Ψ―Ä―É―é –Φ–Η―Ä–Ψ–≤―É―é –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ 700 ―²―΄―¹―è―΅ –Φ–Η–Ϋ. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Η –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ ―¹–≤―΄―à–Β 750, –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö βÄ™ –±–Ψ–Μ–Β–Β 210, ―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö βÄ™ 213. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι βÄ™ –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ¬Μ. ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è ―ç–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η―è¬Μ –ù–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η¬Ϊ16 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1988 –≥–Ψ–¥–Α –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² ¬Ϊ–Γ–Α–Φ―é―ç–Μ –†–Ψ–±–Β―Ä―²―¹¬Μ –Ω–Α―²―Ä―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Ω–Β―Ä―¹–Η–¥―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β. –€–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ, ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ, –Η –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–≤–Β―â–Α–Μ–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Η. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥βÄΠ –€–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤ –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Α.  –ü–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Β–Μ–Β –¥–Ψ―à–Β–Μ –¥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ϋ–Α –ë–Α―Ö―Ä–Β–Ι–Ϋ–Β, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ζ–Ψ–≤ ¬Ϊ–€–Α–Ι―²–Η –Γ–Β–≤–Α–Ϋ―² 2¬Μ. –ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ (1986 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Η) –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ –Ψ―² ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―Ü–Η–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Ι―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄, –Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤–Β–Κ–Α!¬Μ (–ü–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―΅–Α―²–Η) –€–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―² ―É–Ε–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹―²–Α –Μ–Β―². 1904 –≥–Ψ–¥ βÄ™ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ-―è–Ω–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –Γ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ 13 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è (31 –Φ–Α―Ä―²–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Φ―É ―¹―²–Η–Μ―é) ―Ä―É―¹―¹–Κ–Α―è ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ¬Μ. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―à–Μ–Η –Κ–Η–Μ―¨–≤–Α―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ –≤ –¥–≤―É―Ö –Φ–Η–Μ―è―Ö –Ψ―² –±–Β―Ä–Β–≥–Α. –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ ―É –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Α¬Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ψ–≥–Μ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ―Ä―΄–≤. –ö–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι 112 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―², –Η –Ψ–±―ä―è―²―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ζ–Α –¥–≤–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ. –Θ–Ε–Α―¹ –Ψ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –≤―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ ―ç―²―É ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―É―é ―¹―Ü–Β–Ϋ―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ω–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨. –Γ–Ω–Α―¹―²–Η ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ 7 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η 73 –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η 27 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –≤–Β―¹―¨ –Β–≥–Ψ ―à―²–Α–±, –Η 652 –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α. –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α―è –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Α! –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–± –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Β―Ä–Β―â–Α–≥–Η–Ϋ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É. –™–Η–±–Β–Μ―¨ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α –Η –±―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ¬Μ –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä –≤–Ζ–¥―Ä–Ψ–≥–Ϋ―É―²―¨ –Η ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―É―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Β –Η –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–ΒβÄΠ  1955 –≥–Ψ–¥ βÄ™ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –±―É―Ö―²–Α. 29 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è –≤ 1―΅–Α―¹ 31 –Φ–Η–Ϋ―É―²―É –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä–Β –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ¬Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –≤–Ζ―Ä―΄–≤, –Ϋ–Α―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹ –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α, –≤―΄―Ä–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―΅–Α―¹―²―¨ –Ω–Α–Μ―É–±―΄ –Ω–Ψ–Μ―É–±–Α–Κ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –¥―΄―Ä―É –≤ 150 –Κ–≤. –Φ. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤ –Φ–Β―¹―²–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤―΄–Β –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Η, ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Ψ –Ψ―² 150 –¥–Ψ 175 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£ 4 ―΅–Α―¹–Α 14 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä –Μ―ë–≥ –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―² –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―É―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Φ–Α―΅―²–Α–Φ–Η –≤ –≥―Ä―É–Ϋ―². –£ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Β –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η 604 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―¹–Η–Η, –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Β–Ι, –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–≥–Ϋ–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Φ―Ü–Α–Φ–Η –≤ 1944 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è. –≠―²–Α –≤–Β―Ä―¹–Η―è –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄ ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Α –±―΄–Μ–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ 17 –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö 3 –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–¥–Η―É―¹–Β 100 –Φ –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α. –î–Μ―è –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι βÄ™ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η. –Δ―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ βÄî –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι (―¹―É–¥–Ψ–≤) ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –≤–Η–¥―΄ ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤. –Γ–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Η –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω―΄ ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Φ–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―¹–Ω–Μ―΄―²–Η―è ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ (―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨) ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄: ¬Ϊ–ü–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η ―è–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―΄. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α–Μ–Η –Η―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –û―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―¹–Β–¥―¨–Φ–Α―è –Φ–Η–Ϋ–Α. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ε–Β ―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Η―²―΄–Φ–Η¬Μ. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –≤ –ü–Ψ―Ä―²-–ê―Ä―²―É―Ä–Β –≤ 1904 –≥–Ψ–¥―É.  –£ –≥–Ψ–¥―΄ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η, –Η–±–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η, –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–±–Μ–Η–Ζ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–≤―΄―¹–Η–Μ–Ψ ―Ä–Η―¹–Κ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Η ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Α –Η–¥–Β―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–≥ –±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Η –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–Β –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―² ―¹–Β–±―è ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η. –ï―â–Β –≤ –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Φ–Η–Ϋ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. –£ 50-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è–Φ–Η - ―¹–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Μ―è –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Η―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–Ϋ–Α―¹―²–Η–Μ–Η –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö –Γ–®–ê, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 100 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –û–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Μ–Η–Κ–≤–Η–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ζ–Α―Ä―è–¥–Ψ–Φ –≤–Ζ―Ä―΄–≤―΅–Α―²–Κ–Η, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Φ ―²–Β–Μ–Β―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ω–Μ–Ψ–≤―Ü–Ψ–Φ. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à―É―é –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―É ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤, ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤―¹–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α. –Δ–Α–Κ, –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Α ―¹ –ê―Ä–≥–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≤ 1982 –≥–Ψ–¥―É –≤―¹–Β ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η ―²―Ä–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ―΄ –Κ–Α―Ä―²―΄ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–Ι. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Α–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –ù–Ψ–≤–Β–Μ–Μ–Α1. –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Α―Ö–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è, ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥―΄―à–Α–Μ–Ψ. –¦–Β–≥–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄, –Ε―É―Ä―΅–Α –Η –Η–≥―Ä–Α―è, –Ϋ–Β―Ö–Ψ―²―è –Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Α–Μ―¨–Κ–Β, –Ε–Α―Ä–Κ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –≤ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι –¥―΄–Φ–Κ–Β –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α ―Ö―Ä–Β–±–Β―² –Δ–Β–±–Β-–û–±–Α, –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―é―â–Η–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Α. –£ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α―²–Η―à―¨–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Β―³–Η―Ä –Η―¹―¹―è–Κ, –Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Β―â–Β –Ϋ–Β –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α. –ê―Ä–Ψ–Φ–Α―² ―Ü–≤–Β―²―É―â–Β–Ι –Α–Κ–Α―Ü–Η–Η –Ω―¨―è–Ϋ–Η–Μ. –£ ―²–Α–Κ–Η–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–Γ-338¬Μ –ö–Ψ–Μ―΅–Η–Ϋ –°―Ä–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ - –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―é–Φ–Ψ―Ä–Η―¹―² ―³–Μ–Ψ―²–Α: ¬Ϊ–•–Η―²―¨ –Η –Μ―é–±–Η―²―¨¬Μ. (–ï–Φ―É –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Α―è ―³―Ä–Α–Ζ–Α: ¬Ϊ–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Α–Β―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ. –‰ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤ –ö―Ä―΄–Φ―É!¬Μ).  –≠–Μ–Β–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Η –°―Ä–Η–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Ψ–Μ―΅–Η–Ϋ―΄. –ù–Ψ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ¬Ϊ–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤¬Μ - –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―¹–Β―Ä–Η–Η ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è. –¦–Ψ–≤–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―¹ –≥―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Α–Μ ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ –Η ―ç–Μ–Β–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ–Ψ –Ψ―à–≤–Α―Ä―²–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –Κ –Ω–Η―Ä―¹―É. –€–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η ―²―Ä–Α–Ω, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β ―¹–Ψ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥ –Η ―΅–Β―²–Κ–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Β–Φ―É –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η―è –±–Β–Ζ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Ι. –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι, –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ–Β, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥, –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ―É, –Η ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ ―à―²–Α–±–Α: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄! –ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é –≤–Α―¹. –ù–Α –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―² –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü-―²–Ψ, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Λ–Μ–Ψ―²―ɬΜ. 2. –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ ―¹ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –Η ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α-–ê3¬Μ - ¬Ϊ–≥–Μ–Α–Ζ–Α¬Μ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α―²―¨ –Β–Φ―É. –û–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ψ―² ―³–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α, –≥–¥–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ. ¬Ϊ–î–Α, –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ¬Μ.  –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ, –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β, ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι, –Ζ–Α―è–¥–Μ―΄–Ι –≤–Ψ–Μ–Β–Ι–±–Ψ–Μ–Η―¹―² –Η –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―¨ –Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ö–Ψ–¥―¨–±―΄, –±―΄–Μ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Η –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ. ¬Ϊ–®–Β–Κ―¹–Ϋ–Α¬Μ, ¬Ϊ–®–Β–Μ–Ψ–Ϋ―¨¬Μ, ¬Ϊ–Γ–Κ–Α―²¬Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ. (–û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ βÄ™ –Ψ―² –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―è –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ ―à―É―²–Η–Μ: ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤―¹–Β ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ–Η βÄ™ ―¹ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ε–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ¬Μ.) –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Α–≤―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―΄, ―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ζ–Α–¥–Α―΅―É βÄ™ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Α―¹―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Α–Φ–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Β ¬Ϊ–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤¬Μ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Μ–Β–Ϋ―è ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α¬Μ –≤―Ö–Ψ–¥–Η―² ―É–Ε–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –≤―΄–¥–Α―΅–Η ―Ü–Β–Μ–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ. –≠―²–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ! –™–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Η ¬Ϊ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨¬Μ –≤ –≤–Ψ–¥–Β –Φ–Η–Ϋ―É, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Β–Β, –Η –≤―΄–¥–Α―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –Γ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Η –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α! –½–Α–¥–Α―΅–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Α―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ¬Ϊ–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤¬Μ, –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Φ–Ψ–≥ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. 3. –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ, ¬Ϊ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι¬Μ –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä, –±―΄–Μ –≤–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α¬Μ. –®–Μ–Η –Μ–Η―Ö–Η–Β –¥–Β–≤―è–Ϋ–Ψ―¹―²―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄. –®–Β―¹―²―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η ―³―É–Ϋ–Κ―Ü–Η―è–Φ–Η: –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η, –¥–Β–Ε―É―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ω–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²―É―Ä–Β, –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –Ζ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―² –≤ ―é–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ―΄ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Η, –Φ–Β–Ε–¥―É –¥–Β–Μ–Ψ–Φ, ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ù–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι ―É –Ϋ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ϋ–Α –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α-–Η―¹–Ω―΄―²–Α―²–Β–Μ―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ ¬Ϊ–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤¬Μ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ë–Β–¥–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―é –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅―É ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι βÄ™ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―² –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤? ¬Ϊ–£–Α―à–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ. –Γ –≤–Α―à–Η–Φ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Ω―΄―²–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–≤―è–Ζ―è–Φ–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η–Ζ –Δ–Α–≥–Α–Ϋ―Ä–Ψ–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–‰–‰ –Μ―É―΅―à–Β–Ι –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―É―Ä―΄ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι―²–Η¬Μ. –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ―΄–≤–Α―è, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ: ¬Ϊ–Γ–Ψ―΅―²―É –Ζ–Α ―΅–Β―¹―²―¨!¬Μ –ù–Α ―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Β―¹―è―Ü –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Η–Ζ –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ –™–ê–Γ ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α¬Μ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Β ¬Ϊ–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤¬Μ, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅. –û–Ϋ –≤ ―¹–Η–Μ―É –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É―à–Β–Μ –≤ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –±–Β–Μ–Ψ–Ι –≤–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β. 4. –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Α ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Ω–Ω–Α―Ä–Α―²―É―Ä―΄. –Δ–Α–Κ, –≥–Ψ–¥–Α –¥–≤–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ ¬Ϊ–≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α¬Μ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Φ–Ψ―â–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Η–Ζ–Μ―É―΅–Α―²–Β–Μ―¨, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –û―Ö–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –±―É–¥–Β―² ¬Ϊ–Ζ–Α―¹–≤–Β―΅–Β–Ϋ–Α¬Μ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ–Η, –Η –≤―¹–Β ¬Ϊ–≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ―΄–Β¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–¥–Α―Ö –±―É–¥―É―² –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄. –ù–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ ―²―É–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –Η ¬Ϊ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ. –‰―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β–Φ. –ö–Ψ–Β-―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ ―¹–Α–Κ―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―³―Ä–Α–Ζ―É: ¬Ϊ–ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä¬Μ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―² –Η–Ζ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Β―¹―¨ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, ―²–Α–Κ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Β―²–Η―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―² –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ψ–Ι¬Μ. –£―¹–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Β–Ϋ―΄, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É 400 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ–Μ―É―΅–Α―²–Β–Μ―¨ ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Α¬Μ –Ζ–Α―²–Β–Κ –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –≠―²–Ψ―² ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–±–Ψ―à–Β–Μ―¹―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤―É –≤ 10 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι, –Ω–Μ―é―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –¥–Μ―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι―à–Β–Φ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Β βÄ™ ¬Ϊ–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Β –Ζ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ ¬Ϊ–•–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤–Β¬Μ ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α, –±–Β–Ζ –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Β―². –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―¹―Ö–Β–Φ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹–Α. –™–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α¬Μ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Μ―¨, –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η―³–Η―Ü–Η―Ä―É–Β―² –Β–Β, ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Α, –Η –≤―΄–¥–Α–Β―² ―Ü–Β–Μ–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ. –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹ –≤―΄―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―É, –Η–¥―É―â–Η–Ι –≤–Η–Ϋ―²–Α–Φ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥. –ü―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ü–Β–Μ–Β―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β βÄ™ –Ω–Ψ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥―É –Η –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Η–Ζ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ ―¹–Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι―¹―è ―¹–Ζ–Α–¥–Η, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―²―¹―è ―²―Ä–Ψ―¹ ―¹ –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Φ –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α―Ü–Β–Ω–Μ―è–Β―²―¹―è –Ζ–Α –Φ–Η–Ϋ―Ä–Β–Ω –Η –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Β–≥–Ψ. –€–Η–Ϋ–Α –≤―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α–Β―² –Η –Β–Β ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Α―é―². –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Η–¥–Β―è. –ù–Ψ –Β–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨!  5. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Α―Ä―É –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―³–Ψ―Ä–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –î–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–±–Η―²―΄–Ι –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 12660. –£–Ψ–¥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β 1200 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ. –î–Μ–Η–Ϋ–Α βÄ™ 70 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤, ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Α βÄ™ 12 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è 1500 –Φ–Η–Μ―¨ –Ω―Ä–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η 12 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –†–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Η –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¥―É―Ö–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Α―â–Η―²―É –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –€–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ βÄ™ –Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –ï–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―Ü–Α―Ä–Η–Μ ―Ö–Α–Ψ―¹, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―Ö–Α, –Ϋ–Β―Ä–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Ε–Β –Η―¹―²–Β―Ä–Η–Κ–Α. ¬Ϊ–ö–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β¬Μ, - –Ψ―²–Φ–Β―²–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ ―¹–Β–±―è –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅. –€–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ι, –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄, ¬Ϊ―Ä–Α–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η¬Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ϋ–Α ―΅–Α―¹―²–Η. –ù–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ι, –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é, ―Ä–Α–¥–Η ―΅–Β–≥–Ψ –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ―É–Ε–Β ―¹–¥–Α–Ϋ –Λ–Μ–Ψ―²―É, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –≤ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –¥–Α―²―É βÄ™ 30.12.1988 –≥–Ψ–¥–Α. –≠―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ ―¹–¥–Α―΅–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Λ–Μ–Ψ―²―É –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–¥–Ψ–Μ–≥–Η¬Μ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Φ–Η. –®–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α ―¹―É–¥–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ. –Γ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Α―¹―¹–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―è –≤ –Ϋ–Α–±–Ψ―Ä–Β ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α –ê3¬Μ. –ù–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄ ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α –ê1¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–ö–Α–±–Α―Ä–≥–Α –ê2¬Μ –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² ―²–Η–Ω–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –†–Α–±–Ψ―΅–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β. –û–±–Ζ–Ψ―Ä –Ω―Ä–Η–±–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä―É–Β–Φ–Ψ–Β –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Η–Ζ–Α–Ι–Ϋ, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ü–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Κ–Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ϋ–Ψ –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –‰ ―΅―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹―΄ –Ζ–Ϋ–Α―é―² –Ϋ–Ψ–≤―É―é ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ―É. –Θ―Ä–Α!  –î–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –≤ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –¥―É―Ö–Α, –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä. –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α ―¹ –±–Β–Ζ–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Ψ–Μ―É–±―΄–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. ¬Ϊ–ê―Ö, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ. –ù–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι –™–Β–Ψ―Ä–≥ –¦–Η―Ö―²–Β–Ϋ–±–Β―Ä–≥ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ–Α–Φ–Α―è –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ¬Μ. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ψ–±–Μ–Η–Κ–Β –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Κ–Α ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨: ¬Ϊ–‰–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ξ–Η–Ε–Ϋ―è–Κ. –ù–‰–‰ ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Δ–Α–≥–Α–Ϋ―Ä–Ψ–≥¬Μ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥, –Ω–Ψ–Ϋ―è–≤, ―΅―²–Ψ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤ ―¹–Β–±―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α ―Ä―É–Κ―É –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α. –½–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è–Φ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η¬Μ. βÄ™ ¬Ϊ–û–±―Ä―É―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―². –†―É–Κ–Η ―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Φ–Α–Ϋ–Η–Κ―é―Ä–Ψ–Φ. –·–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ, –Ω–Ψ –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ. –û–¥–Β―²–Α –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ –≤–Κ―É―¹–Ψ–Φ. –î–Ε–Η–Ϋ―¹―΄ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β. –Δ―É―³–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Κ–Ψ―¹―΄–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α ―à–Β–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α–Β―² –Β–Β –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²–Α–Κ ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –≤ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α―Ö –ö–Α―Ä–Μ –€–Α―Ä–Κ―¹. –î–Β―Ä–Ε–Η―² ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ, ―¹ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―¹–Β–±–Β ―Ü–Β–Ϋ―É! –£―¹–Β –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β¬Μ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Α –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄–¥–Α–Μ: ¬Ϊ–î–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–±–Α–±–Β―Ü!¬Μ (–Δ–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ –°.–ü.–ö–Ψ–Μ―΅–Η–Ϋ–Α βÄ™ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–≤–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Α –Η –Μ―é–±–Η–Φ―Ü–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α –Η ―é–Φ–Ψ―Ä–Η―¹―²–Α, –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ω–Μ―è–Ε–Β–Ι –Η –Κ―É―Ä–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –û–Ϋ –Ε–Β –≥–¥–Β-―²–Ψ –Ψ―²–Κ–Ψ–Ω–Α–Μ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Λ–Α–Η–Ϋ―΄ –†–Α–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ϋ–Α –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β: ¬Ϊ–•–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β–±―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄ™ –≤―¹―è–Κ–Α―è ―¹–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅―¨¬Μ). –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Ϋ–Β –≤ ―¹–Η–Μ–Α―Ö ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―É–Μ―΄–±–Κ―É, –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É―²―É―é ―Ä―É–Κ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ―¹―è: ¬Ϊ–ß–Μ–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η. –‰–Μ―¨–Η–Ϋ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅¬Μ. –£ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–Μ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Κ―²–Ψ –Ψ–Ϋ. –†–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η–≥–Ψ–Ϋ–Β –≤ –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―¹–Η–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η–Ζ ―²–Α–≥–Α–Ϋ―Ä–Ψ–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β βÄ™ –‰–Μ―¨–Η–Ϋ–Β –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β. (¬Ϊ–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä―É–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―É―Ö–Η―â―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β–≥–Ψ ¬Ϊ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η―²―¨¬Μ, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α. –ö―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨!¬Μ) –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –≤ ―¹–Η–Μ―É –≤―΄―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Η –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ. ¬Ϊ–Δ–Α–Κ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι! –†–Α–Ϋ–Ϋ―è―è ―¹–Β–¥–Η–Ϋ–Α, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Α–≤―΄–Ι –≤–Η–¥, –Ω–Ψ–¥―²―è–Ϋ―É―², –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Β–Ϋ, ―΅–Η―¹―²–Ψ –≤―΄–±―Ä–Η―², –≥–Μ–Α–Ζ–Α –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε–Β–Μ–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ¬Μ. –û–Ϋ –Β–Ι ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è. –ë―΄–≤–Α–Β―² ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Α –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―à―¨ ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―é –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –Κ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Β―¹―²―¨ ―à–Μ–Β–Ι―³ ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –Θ –Ϋ–Η―Ö –Μ―é–±–Ψ–Ω―΄―²―¹―²–≤–Ψ –≤ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η, –Ϋ–Α –≥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –Θ –≤―¹–Β―Ö! –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―é –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨¬Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –‰–Μ―¨–Η–Ϋ―΄–Φ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅–Β–Φ. ¬Ϊ–ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, ―è –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Μ–Α―¹―¨. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α. –ù–Β ―¹–Ω―É–≥–Ϋ―É―²―¨ –±―΄ –Β–≥–Ψ. –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η ―É–Ε –Ψ–Ϋ ¬Ϊ–Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι¬Μ.  6. –Δ―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η―²―Ä–Β―Ö–Μ–Β―²–Ϋ―è―è –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Α –Ξ–Η–Ε–Ϋ―è–Κ, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ ―²–Α–≥–Α–Ϋ―Ä–Ψ–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ , ―É–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Β, –≥–¥–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É –Ϋ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Ψ―è ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β. –î–Α, –≤ –Β–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Β –Ω―Ä–Β–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –≥–Β–Ϋ–¥–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄, ―΅–Β–Φ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―², ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –€–Α―Ä–Κ –Δ–≤–Β–Ϋ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –≤ ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–Φ βÄ™ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Ψ–±–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Β―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ―É, –Α ―É –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Φ―΄―¹–Μ–Η ―²–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –≤–Β―Ä―²―è―²―¹―è –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α: ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â―É―é –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É? –û―²–≤–Β―² –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è, –Ϋ–Β –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Η, –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≤ –¥―É―Ö–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ω–Β―΅–Β―²―¹―è –Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β, –Α –Ϋ–Β―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²―è–≥–Η–≤–Α–Β―² –Ω–Η–≤–Κ–Ψ –≤ –±–Α―Ä–Β –Ζ–Α ―É–≥–Μ–Ψ–Φ. –ù―É –Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –≤ –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ –¥–Β―²―è―Ö, ―²―Ä―è–Ω–Κ–Α―Ö, –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ―è―ÖβÄΠ –ï―¹–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ψ―²–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―²–Ψ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Α–Φ. –ê –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α? –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Α–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–±–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è―é―²―¹―è –≤ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Β–Φ―É –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ϋ–Α–Ι–¥―É―² –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Β: –≥–Ψ―Ä―è―΅, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ϋ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ–Β–Ϋ. –ï–Β –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ―â–Α–¥―è―²: –Η―¹―²–Β―Ä–Η―΅–Κ–Α –Η ―Ö–Α–Φ–Κ–Α. –£–Ζ―è―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ―É. –½–Α –≤―¹―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β 20 –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨ –≤–Β―Ä―à–Η–Ϋ―΄. –‰ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –€–Α―Ä–≥–Α―Ä–Β―² –Δ―ç―²―΅–Β―Ä ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä–Ψ–Φ ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ βÄ™ –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ü–Β–¥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –¥–Α–Ε–Β –¥–Μ―è –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ! –Γ–Α–Φ–Α ¬Ϊ–Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –Μ–Β–¥–Η¬Μ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Ι ―²―Ä–Η―É–Φ―³–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ: ¬ΪβÄΠ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―è―² –Η–Μ–Η –Μ–Β–Ϋ―è―²―¹―è –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β―¹―è ―É –Ϋ–Η―Ö ―à–Α–Ϋ―¹―΄, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä―è―é―²―¹―è ―¹ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β―é―², –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Α–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ζ–Α–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄―à–ΒβÄΠ¬Μ

08.08.201309:0708.08.2013 09:07:37

|

|

–™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é

|

.jpg) –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

.jpg) –£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β

–£–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β