–С–∞–љ–љ–µ—А

–Р–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–∞ –і–ї—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ–Є—В–∞–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ –±—Г—А–Њ–≤–Њ–є —В–µ–ї–µ–Љ–µ—В—А–Є–Є

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —П–љ–≤–∞—А—М 2013 –≥–Њ–і–∞

0

31.01.201301:0731.01.2013 01:07:51

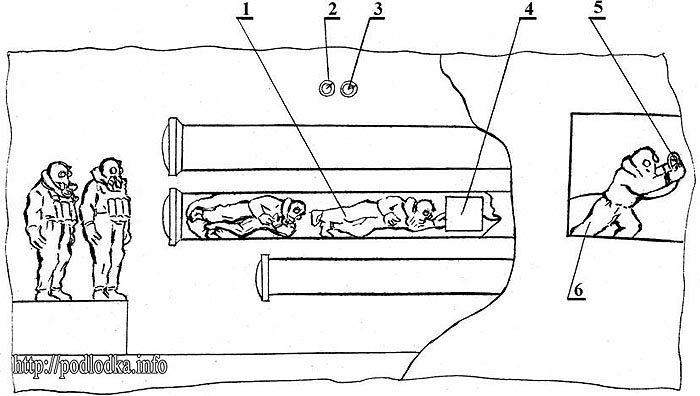

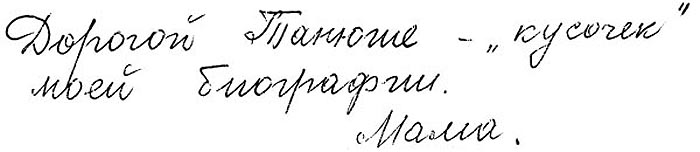

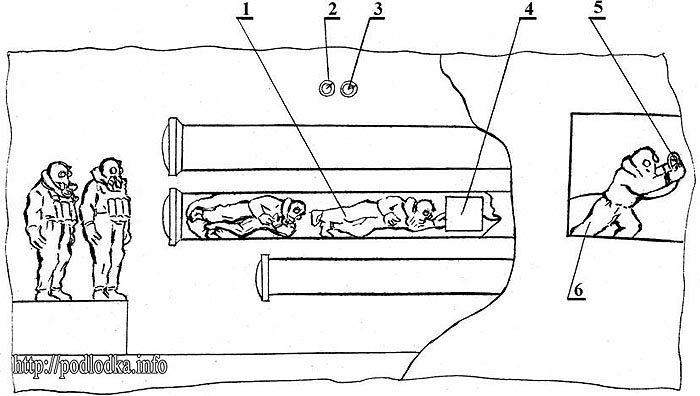

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —Б–њ–∞—Б–ї–∞ –Љ–Є—А –Њ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ, –њ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—О –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В—Л "Daily Telegraph", —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –≤ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є–µ –≤—Л—Е–Њ–і–љ—Л–µ –љ–∞ –±–µ—Б–њ—А–µ—Ж–µ–і–µ–љ—В–љ–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Ъ—Г–±–µ –§–Є–і–µ–ї–µ–Љ –Ъ–∞—Б—В—А–Њ –≤ —Б–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤—Г—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Њ—Б–µ–љ—М—О 1962 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –Љ–Є—А –љ–∞ –≥—А–∞–љ—М –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–®–Р –†–Њ–±–µ—А—В–∞ –Ь–∞–Ї–љ–∞–Љ–∞—А—Л, –Љ–Є—А –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 13 –і–љ–µ–є —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ —В—А–µ—В—М–µ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л-—А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ъ—Г–±–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л —Б —П–і–µ—А–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–µ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –С-59 –Т–∞–і–Є–Љ–∞ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞ –Њ–± –Њ–њ–∞—Б–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є–љ—Ж–Є–і–µ–љ—В–µ, –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ–і—И–µ–Љ 27 –Њ–Ї—В—П–±—А—П —В–Њ–≥–Њ, –µ–і–≤–∞ –љ–µ —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ —А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж, –њ—Л—В–∞—П—Б—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–≤—И—Г—О—Б—П –Ї –Њ—Б—В—А–Њ–≤—Г –°–≤–Њ–±–Њ–і—Л —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ—Г, –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї –µ–µ –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є. –Э–∞ –±–Њ—А—В—Г –С-59 –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —В–Њ—А–њ–µ–і–∞ —Б —П–і–µ—А–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–є. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–µ, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ "–≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П —В—А–µ—Е —Б—В–∞—А—И–Є—Е –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤". –Ь–µ–ґ–і—Г —Н—В–Є–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞, –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї —Б–њ–Њ—А. –Ф–≤–Њ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М "–Ј–∞", –Њ–і–Є–љ - "–њ—А–Њ—В–Є–≤". –Т –Є—В–Њ–≥–µ "–њ–∞—А–µ–љ—М –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤ —Б–њ–∞—Б –Љ–Є—А", –Ј–∞—П–≤–Є–ї –≥–∞–Ј–µ—В–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –Ґ–Њ–Љ–∞—Б –С–ї—Н–љ—В–Њ–љ –Є–Ј —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ–∞ –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–∞. –Э–µ—Г–ґ—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞—И–Є–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Б—В–Њ–ї—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ, –њ–Њ—З—В–Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ? –£–≤—Л, –µ—Б–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є —Б–њ–Њ—А –≤ –°–∞—А–≥–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–і –Ї–Є–ї—П–Љ–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ–ї –Љ–µ—Б—В–Њ, –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М. –°—В–∞—А—И–Є–Љ –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –С-59, —И–µ–і—И–µ–є –Є–Ј –Ч–∞–њ–Њ–ї—П—А—М—П –Ї –Ъ—Г–±–µ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, —З—В–Њ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Я–Њ–ї—П—А–љ–Њ–Љ. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ—В –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е. –Ъ–∞–Ї –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ —В–Њ–є –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–∞ –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ "–Ґ—А—Г–і" –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї—Г —В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ - –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—О –®–£–Ь–Ъ–Ю–Т–£, –±—Л–≤—И–µ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є - –С-130, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ—Б–µ–љ—М—О 1962 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–ї–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Г –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї—Г—А—Б–Њ–Љ.  - –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З, –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ —В–µ –і–љ–Є –±—Л–ї–Њ —П–і–µ—А–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ? - –Ф–∞. –Т—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ–є—В–Є —З–µ—В—Л—А–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ –љ–∞—И–µ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л - –С-4, –С-36, –С-59 –Є –Љ–Њ–µ–є –С-130. –Т—Б–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є - –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 641, –њ–Њ –љ–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є "—Д–Њ–Ї—Б—В—А–Њ—В". –Ь—Л –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ –і–ї—П –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Е "–±—Г–Ї–∞—И–Ї–∞–Љ–Є". –Э–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –њ–µ—А–µ–і –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –њ–Њ 22 —В–Њ—А–њ–µ–і—Л, –Є–Ј –љ–Є—Е –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —Б —П–і–µ—А–љ—Л–Љ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Ј–∞—А—П–і–љ—Л–Љ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –С—Л–ї–Є –Њ–љ–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞—А—П–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ —В–µ –ґ–µ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л, —З—В–Њ –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–µ—А–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є: –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–є –Ї—А—Л—И–Ї–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ —Б —П–і–µ—А–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є –≤–Є—Б–µ–ї –љ–∞–±–Њ—А–љ–Њ–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї. - –Ґ–∞–Ї–Њ–є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –≥–∞—А–∞–ґ–Є? - –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ. –Ъ–Њ–і –Ј–љ–∞–ї –ї–Є—И—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –ї–Њ–і–Ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –Є –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞–ї–њ–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–Є—Б—В—Л. –Р —З—В–Њ –≤—Л —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—В–µ—Б—М? –£ –љ–∞—Б –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –Є –љ–∞ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Ї–ї—О—З–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М "–Ґ—Г—З–∞" - –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Г—А–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–Њ–є –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є –≤ —П–і–µ—А–љ–Њ–Љ —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є, - –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –љ–∞ –≤–µ—А–µ–≤–Њ—З–Ї–∞—Е –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –љ–∞ —И–µ–µ. –Ъ–∞–Ї –љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В–Є–Ї–Є. - –Т –Љ–Њ—А–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї –і–Њ–ї–±–∞–љ—Г—В—М —П–і–µ—А–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є, —Б–љ—П–ї –Ј–∞–Љ–Њ—З–µ–Ї - –Є –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞?  - –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ—В. –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е —В–Њ—А–њ–µ–і –Љ–Њ–≥ –і–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Р —П–і–µ—А–љ—Л—Е - –ї–Є—И—М –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –Х—Б–ї–Є –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є - –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–є—В–Є –љ–∞ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–є —Б–µ–∞–љ—Б —Б–≤—П–Ј–Є. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–і –њ–µ—А–Є—Б–Ї–Њ–њ —Б –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–і –≤–Њ–і–Њ–є –∞–љ—В–µ–љ–љ–∞–Љ–Є. –†–∞—Б—И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ —И–Є—Д—А–Њ–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В—Г. –Х—Б–ї–Є –≤—Б–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–ї–њ. –•–Њ—В—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є, —Е–Њ—В—М —П–і–µ—А–љ–Њ–є. –°–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –љ–µ –Љ–Њ–≥. –Ш –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Т–∞–і–Є–Љ–∞ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞, —В–Њ –±—Л–ї –Њ–љ –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ю–°–Э–Р–Ч (—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є) –љ–∞ –С-59. –Ф–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–µ: —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –С-59 —Б –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤—Л–Љ —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є, —А—П–і–Њ–Љ –Ю—А–ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥. - –Э–Њ –≤–∞–Љ –ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ —В—П–ґ–Ї–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М? - –Э–µ —В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Э–∞ –Ъ—Г–±—Г –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є "–Р–љ–∞–і—Л—А—М", –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ, –Ї–∞–ґ–і–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б–µ, –Є —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є –і–ї—П –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є, —В–Њ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –≤ –і–µ–≤—П—В–Є–±–∞–ї–ї—М–љ—Л–є —И—В–Њ—А–Љ. –Т–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г, –≤ –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–Є —А—Г–±–Њ–Ї, —Б—В–Њ—П–ї–Є –њ—А–Є—Б—В–µ–≥–љ—Г—В—Л–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—П—Б–∞–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Б–Љ—Л–ї–Њ –≤ –Њ–Ї–µ–∞–љ. –Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ: –Ј–љ–∞–ї–Є –ї–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л, —З—В–Њ —Г –љ–∞—Б –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г —П–і–µ—А–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ? –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –љ–∞–Љ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –≤—Л—И–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї. –Ъ–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–Њ–µ–є –С-130 –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–µ—Ж " " —Б 8-10 –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П. –Ф–Њ 100 –≤—Л–ї–µ—В–Њ–≤ –≤ –і–µ–љ—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–∞ –Є—Б–Ї–∞–≤—И–∞—П –љ–∞—Б –±–∞–Ј–Њ–≤–∞—П –њ–∞—В—А—Г–ї—М–љ–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П. –°—В–Њ—П–ї–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ - –≥–Њ–љ—П—В—М –љ–∞—Б –і–Њ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М –њ—А–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г.  –Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є –Ј–∞ —Б–Њ—В–љ–Є –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Њ—В –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –°–®–Р –љ–∞—Б –Ј–∞—Б–µ–Ї–ї–Є –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–љ—Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –≥–Є–і—А–Њ—Д–Њ–љ—Л –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Ж–µ–ї–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –°–Ю–°–£–°. –Ш –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М... –Э–µ —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –і–ї—П –њ–Њ–і–Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –±–∞—В–∞—А–µ–є - —Б–≤–µ–ґ–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –≤–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є. –Р –±–µ–Ј –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ–і–≤–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤, –љ–Њ—З—М—О –≤ –°–∞—А–≥–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ —П —А–µ—И–Є–ї –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ–і–Ј–∞—А—П–ґ–∞—В—М –≤–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Њ–±–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Г—О –±–∞—В–∞—А–µ—О (–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 12 —З–∞—Б–Њ–≤), –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В: –Њ–і–Є–љ –њ–µ–ї–µ–љ–≥! –Ф—А—Г–≥–Њ–є! –Ґ—А–µ—В–Є–є! –Ф–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 8 –Љ–Є–ї—М. –≠—В–Њ –Є –≤—Л—И–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П "–≠—Б—Б–µ–Ї—Б" —Б –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–Љ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ —Б—А–∞–Ј—Г –Њ–љ–Є –≤—А—П–і –ї–Є –±—Л –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї–Є, –∞ –≤–Њ—В –љ–Њ—З–љ–Њ–є —В–∞—А–∞–љ - —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М. –Я–Њ—В–Њ–Љ –≤—Л–і–∞–ї–Є –±—Л –Ј–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Т–µ–і—М —Е–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –Њ–≥–љ–µ–є –љ–Є –Њ–љ–Є, –љ–Є –Љ—Л –љ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є. –ѓ —В–Њ–≥–і–∞: "–°—В–Њ–њ –Ј–∞—А—П–і–Ї–∞! –°—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ!" –Х–і–≤–∞ –љ—Л—А–љ—Г–ї–Є –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞ 17, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є - —И—Г–Љ –≤–Є–љ—В–Њ–≤ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞. –Ф–Њ –µ–≥–Њ –Ї–Є–ї—П –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —И–µ—Б—В—М –±—Л–ї–Њ, –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –°—А–∞–Ј—Г - –≤–Ј—А—Л–≤. –° –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–∞–Љ–Є –≤ –Љ–Є–љ—Г—В—Г - –µ—Й–µ –і–≤–∞, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –≥—А–∞–љ–∞—В—Л. –Э–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–і–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М. –Э–Њ –њ–µ—А–≤–∞—П –≥—А–∞–љ–∞—В–∞ —А–≤–∞–љ—Г–ї–∞ –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞–і –ї–Њ–і–Ї–Њ–є, –Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–∞—Б –∞—В–∞–Ї—Г—О—В –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є. –ѓ —А–µ—И–Є–ї –і–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞ –љ–Є –Ј–∞ —З—В–Њ –љ–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤–µ–і—М –љ–∞–і –љ–∞–Љ–Є, –Є –љ–Њ—З—М—О –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ. –Э–∞—З–∞–ї —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї –і–Њ —Г—В—А–∞ –Є –±–µ–≥–∞–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –Љ–∞–ї—Л–Љ - 1,5-2 —Г–Ј–ї–∞. –≠–љ–µ—А–≥–Є—О —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–ї. –Р –≤ 8 —Г—В—А–∞ –±–∞—В–∞—А–µ—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ "—Б–µ–ї–∞". –Ф–∞–ґ–µ –ї–∞–Љ–њ–Њ—З–Ї–Є –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –µ–і–≤–∞ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є—Б—М. –Ш–ї–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е - –Є–ї–Є —В–Њ–љ—Г—В—М. –Ф–∞–ї "–њ—Г–Ј—Л—А—М", —З—В–Њ–±—Л –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, - –Є —А—Г–ї–Є –љ–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ. –°–њ–µ—А–µ–і–Є, —Б–Ј–∞–і–Є, —Б–ї–µ–≤–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—А–Љ–µ - —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л. –С–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–є - –≤ 50 –Љ–µ—В—А–∞—Е. –° –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ - "–С—Н—А—А–Є" - —Б–љ–Є–Љ–∞—О—В –љ–∞—Б –Ї–Є–љ–Њ–Ї–∞–Љ–µ—А–Њ–є.  –Ь—Л —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤ –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–Є —А—Г–±–Ї–Є –њ–Њ–њ—А—П—В–∞–ї–Є, –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –Є–ї–ї—О–Љ–Є–љ–∞—В–Њ—А—Л. –Р–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–µ—Ж –і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ, –Њ–њ–∞—Б–∞–ї—Б—П –љ–∞—И–Є—Е —В–Њ—А–њ–µ–і. –Т —Н—В–∞–Ї–Њ–Љ —Н—Б–Ї–Њ—А—В–µ –Љ–∞–ї—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ, —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ј–∞—А—П–ґ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—О, –≤—Б–µ –ґ–µ –Є–і–µ–Љ –Ї –Ъ—Г–±–µ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –і–∞–µ—В –њ–Њ–ї–љ—Л–є —Е–Њ–і - –Є –љ–∞ —В–∞—А–∞–љ. –Т –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–µ—Б—П—В–Ї–∞—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –Ї—А—Г—В–Њ –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–µ—В, –Є –Њ—В–±–Њ–є–љ–∞—П –≤–Њ–ї–љ–∞ –Њ–Ї–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞—И—Г "–±—Г–Ї–∞—И–Ї—Г". –Э–µ—А–≤—Л –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї. –Ф–µ—А–≥–∞—В—М—Б—П –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –ї–Є—И—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї—Г –і–∞—В—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Г —Б–µ–Љ–∞—Д–Њ—А: "–Я—А–Њ—И—Г –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П!" –Я–Њ–і—Г–Љ–∞–ї –µ—Й–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –∞–±–Њ—А–і–∞–ґ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–Є–ґ–љ–µ–є –≤–∞—Е—В–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є—В—М—Б—П –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –Є –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞–Љ–Є. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –Њ—В–±–Є–ї–Є—Б—М, —В–Њ –±—Л–ї –≥–Њ—В–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –Ј–∞—В–Њ–њ–Є—В—М –ї–Њ–і–Ї—Г. - –Э–Њ –і–∞–≤–∞–є—В–µ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї —П–і–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О. –Э–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–∞—И —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –≤ —В–µ –і–љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. –Т—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї—А–∞—О –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ —В–Њ—В –ґ–µ –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є, –Љ–Њ–≥ –±—Л, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, —А–µ—И–Є—В—М—Б—П —Б–љ—П—В—М –Ј–∞–Љ–Њ—З–µ–Ї —Б —В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞?.. - –° —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–≥. –Р –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є... –Э–∞—И–Є —П–і–µ—А–љ—Л–µ —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Є–ї–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤. –Ф–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–∞ 15 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Э–Њ —П —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: —Б–≤–Њ–Є –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж—Л –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –љ–∞ –≤—Б—П–Ї–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Њ—В –љ–∞—Б –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–ї—М—И–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ј–∞–Љ–Њ—З–µ–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ч–Р–©–Ш–©–Р–ѓ –Ю–Ґ–Х–І–Х–°–Ґ–Т–Ю, –Т–Ђ–Я–Ю–Ы–Э–ѓ–ѓ –Ш–Э–Ґ–Х–†–Э–Р–¶–Ш–Ю–Э–Р–Ы–ђ–Э–Ђ–Щ –Ф–Ю–Ы–У. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –†–Ґ–° вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –С–І-4 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–С-130¬ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –І–µ–њ—А–∞—Б–Њ–≤–∞ –Р–ї—М–±–µ—А—В–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –≤ –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–µ.–Т 1960-–µ –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–∞—А ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї –Љ–µ–ґ–і—Г –°–®–Р, –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –±–ї–Њ–Ї–∞ –Э–Р–Ґ–Ю, –Є –°–°–°–† –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. –°–®–Р —В—А–∞—В–Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –≥–Њ–љ–Ї—Г –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е, –≤—Б—С –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞. –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–®–Р –≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –њ—Г—Б–Ї—Г –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Љ–µ–ґ–Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ї–µ—В—Л (–Ь–С–†) ¬Ђ–Ь–Є–љ–Є—В–Љ—Н–љ¬ї —Б —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є —П–і–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—А—П–і–∞–Љ–Є. –Т –Љ–Њ—А—П—Е –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞—Е –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–µ —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є (–Я–Ы–Р–†–С), –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л–µ —П–і–µ—А–љ—Л–Љ–Є –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–Я–Њ–ї–∞—А–Є—Б¬ї, –Ј–∞—В–µ–Љ ¬Ђ–Я–Њ—Б–µ–є–і–Њ–љ¬ї. –£ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж –°–°–°–† –њ–∞—В—А—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є ¬Ђ–С-52¬ї —Б –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є –љ–∞ –±–Њ—А—В—Г. –Т—Б–µ —Н—В–Є —Б–Є–ї—Л –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –љ–∞—Ж–µ–ї–µ–љ—Л –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞.  –Т –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞–љ—Л –њ—А–µ–≤–µ–љ—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ-—П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –њ–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–°–°–†. –° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≥–Њ–і–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–Њ —Н—В–Є—Е —Ж–µ–ї–µ–є —А–Њ—Б–ї–Њ. –°–°–°–† –±—Л–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ—С–љ —Ж–µ–њ—М—О –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–Ј –Є —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –°–®–Р –Є –Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤. –†–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ-—П–і–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–є –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П ¬Ђ–Я–µ—А—И–Є–љ–≥¬ї –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –њ–Њ–і–ї—С—В–∞ –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж 12 –Љ–Є–љ—Г—В, –њ–ї–∞–љ—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–≤ –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Ґ—Г—А—Ж–Є–Є, –њ–Њ–і –±–Њ–Ї–Њ–Љ —Г –љ–∞—И–Є—Е –≥—А–∞–љ–Є—Ж, —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є–ї–Є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –Є –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ —З–∞—И—Г —В–µ—А–њ–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –°–°–°–† –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1962 –≥–Њ–і–∞ —А–µ—И–Є–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞–Љ, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В –ґ–Є—В—М –њ–Њ–і –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ-—П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞, –Њ—В–≤–µ—Б—В–Є —Н—В—Г —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –Њ—В –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М, –≤—Б—В–∞–≤—И–µ–µ –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ъ—Г–±–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –§–Є–і–µ–ї–µ–Љ –Ъ–∞—Б—В—А–Њ –Њ—В –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є –°–®–Р. –С—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –љ–∞ –Ъ—Г–±–µ —З–∞—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В —Б –і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–≤—И–µ–є –≤—Б—О —О–ґ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–®–Р –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Є—Е —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ–є –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–Њ–Љ. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ–Ъ—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б¬ї, –∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞—И–Є—Е —Б–Є–ї - –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П ¬Ђ–Р–љ–∞–і—Л—А—М¬ї. –Ъ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ–Р–љ–∞–і—Л—А—М¬ї –±—Л–ї –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—С–љ –Є –Т–Ь–§ –°–°–°–†, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є - ¬Ђ–Ъ–∞–Љ–∞¬ї. –Ъ –Њ—Б–µ–љ–Є 1962 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—И–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Ж–µ–ї–µ–≤–∞—П –і–Є–Ј–µ–ї—М-—Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ (–Я–Ы) ¬Ђ–С-130¬ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ 641, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ 211 –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї (–Я–Ы) 4-–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ—С–љ–љ–Њ–є –Њ—А–і–µ–љ–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞ 1-–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л –Я–Ы, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –≤—Б–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —В–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л, –Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 1-–є –ї–Є–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –Ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞—И–µ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л: ¬Ђ–С-4¬ї, ¬Ђ–С-36¬ї –Є ¬Ђ–С-59¬ї. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є –Я–Ы ¬Ђ–С-130¬ї –±—Л–ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –®—Г–Љ–Ї–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З - –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А-–њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї, –њ–ї–∞–≤–∞–≤—И–Є–є –Є –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ, –Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, —Б—В—А–µ–ї—П–≤—И–Є–є –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ –Э–Њ–≤–∞—П –Ч–µ–Љ–ї—П.  –Ґ-5, –Ї–∞–ї–Є–±—А 533 –Љ–Љ. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–∞ 21 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1955 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ "–Э–Њ–≤–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П". –Ь–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–Є 3,5 –Ї–Є–ї–Њ—В–Њ–љ–љ—Л —В—А–Њ—В–Є–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–∞. –Э–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б 1957 –≥–Њ–і–∞. –Ю –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В—П—В –љ–∞—Б –≤–њ–ї–Њ—В–љ—Г—О, –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –ї–µ—В–Њ–Љ 1962 –≥–Њ–і–∞. –Э–∞—И—Г 211 –±—А–Є–≥–∞–і—Г –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ 69-—О. –Ч–∞—В–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –≤—Б–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Н—В–Є–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ —Б—В–∞—А—И–Є–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –§—А–Њ–ї–Њ–≤ –Т–Є–Ї—В–Њ—А. –Ш—Б–њ—А–Њ—Б–Є–≤ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ —Г —Б—В–∞—А–њ–Њ–Љ–∞, —П –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –±–Њ–µ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–≤—П–Ј–Є –С–І-4-–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л (–†–Ґ–°) –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –≤–Ј—П–≤ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–і–Є–Њ–Љ–µ—В—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Г 2 —Б—В–∞—В—М–Є –Ы—Л—Б—Ж–µ–≤–∞ –У–µ–љ–љ–∞–і–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞, –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –љ–∞ —А–∞–і–Є–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–ї–∞–і—Л –≤ –†–Њ—Б–ї—П–Ї–Њ–≤–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ч–Ш–Я—Л. –Ф–∞–ї–Є –љ–∞–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ, –љ–Њ –Є —Б–≤–µ—А—Е —В–Њ–≥–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б—С, —З—В–Њ –Љ—Л –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є. –Р —Н—В–Њ: —З–∞—Б—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –њ—А–Є—С–Љ–љ–Є–Ї–Є –і–ї—П —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–µ–ї–µ–љ–≥–∞—В–Њ—А–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞—В¬ї, –Љ–∞–≥–љ–µ—В—А–Њ–љ –і–ї—П —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є (–†–Ы–°) ¬Ђ–§–ї–∞–≥¬ї, –њ—А–Є—С–Љ–љ–Є–Ї–Є –і–ї—П —И—Г–Љ–Њ–њ–µ–ї–µ–љ–≥–∞—В–Њ—А–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ь–У-10 –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–∞–њ—З–∞—Б—В–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Љ–Є–љ–љ–Њ-—В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –С–І-3 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т–Њ—А–Њ–љ–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≥—А—Г–њ–њ—Л —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –С–µ–Ј–Ј—Г–±—Ж–µ–Љ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї—Г 21 –±–Њ–µ–≤—Г—О —В–Њ—А–њ–µ–і—Г.  –Т–Њ—А–Њ–љ–Њ–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –≤ 1952 –≥–Њ–і—Г. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –С–І-5 –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Я–∞—А—И–Є–љ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Ш–ї—М–Є—З –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≥—А—Г–њ–њ—Л –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –Э–∞–Ј–∞—А–µ–љ–Ї–Њ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є —Б–≤–Њ—С –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Є —Б–∞–Љ–Њ–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є –Ј–∞–њ–∞—Б—Л —В–Њ–њ–ї–Є–≤–∞, –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, —А–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤ –Є –Ч–Ш–Я–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Я–∞—А—И–Є–љ –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П —Г–ґ–µ —Б—В–∞—А–∞—П, –њ–ї–Њ—Е–Њ –і–µ—А–ґ–Є—В –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –Є –µ—С —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Љ–µ–љ—П—В—М. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –њ—А–Њ–њ–ї–∞–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–є —Г–ґ–µ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞. –С—Л–ї–Њ —Г –Я–∞—А—И–Є–љ–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –Ј–∞ –і–Є–Ј–µ–ї—П. –Э–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б –љ–∞ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–µ–љ–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј —А—П–і–∞ –≤–Њ–љ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–∞—А—Г—И–Є—В—М –њ–ї–∞–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–∞ –±–Њ—А—В –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –Ј–∞–њ–∞—Б –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—Б–њ–Є—А—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –±–∞—В–Њ–љ—Л –≤ —Ж–µ–ї–ї–Њ—Д–∞–љ–Њ–≤—Л—Е –њ–∞–Ї–µ—В–∞—Е. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Є—В–∞–љ–Є–µ —Г –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ, –љ–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –±—Л–ї–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ. –Ф–ї—П –∞–њ–њ–µ—В–Є—В–∞ –≤—Б–µ–Љ—Г —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б—Г—Е–Њ–µ –Љ–Њ–ї–і–∞–≤—Б–Ї–Њ–µ –≤–Є–љ–Њ ¬Ђ–≠–ї—М –Ф–µ—Б–µ—А—В¬ї –њ–Њ 50 –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤ –≤ —Б—Г—В–Ї–Є, –∞ –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —В–Њ–љ—Г—Б–∞ - –њ–Њ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–є 25 –≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–≤–Њ–є —И–Њ–Ї–Њ–ї–∞–і–Ї–µ. –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—Б —Г–і–Є–≤–Є–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —И—В—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –С–І-1 —Б—В–∞—А—И–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ґ—А–Њ–љ–Ј–∞ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –≥—А—Г–њ–њ—Л –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –С—Г–ї–≥–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≤—Л—Е–Њ–і –≤ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ї–∞—А—В—Л –љ–∞ –≤–µ—Б—М –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Њ–Ї–µ–∞–љ! –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б –≤ –ї—О–±—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–µ–∞–љ–∞. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ –µ—Й—С –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.  –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

31.01.201301:0731.01.2013 01:07:51

0

31.01.201300:5631.01.2013 00:56:59

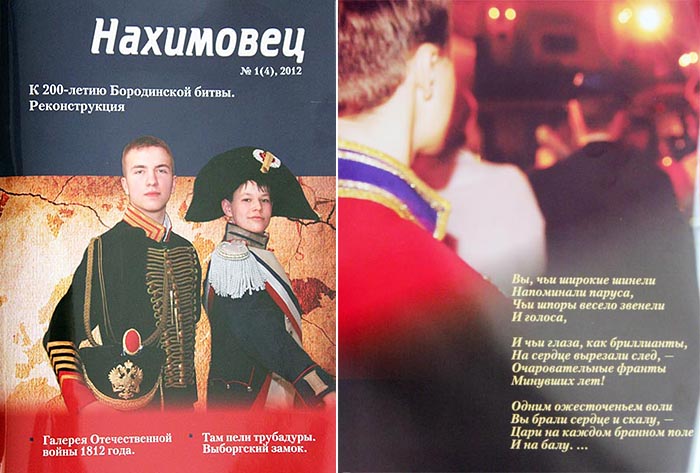

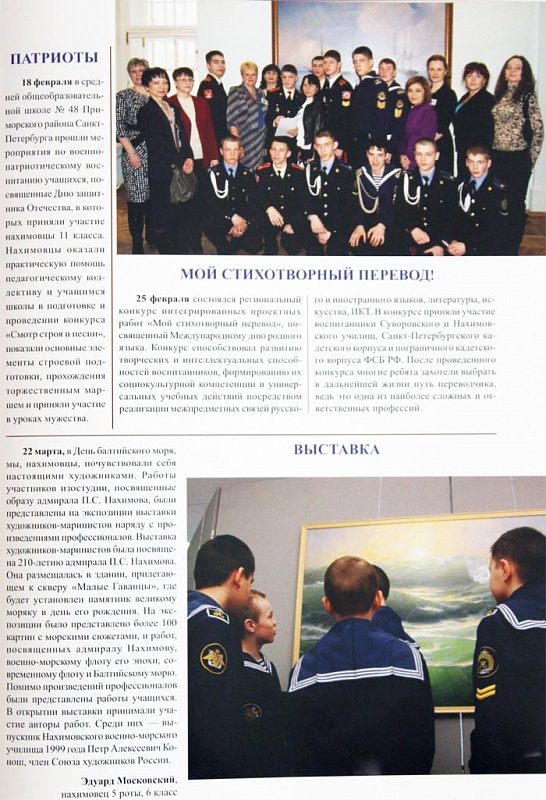

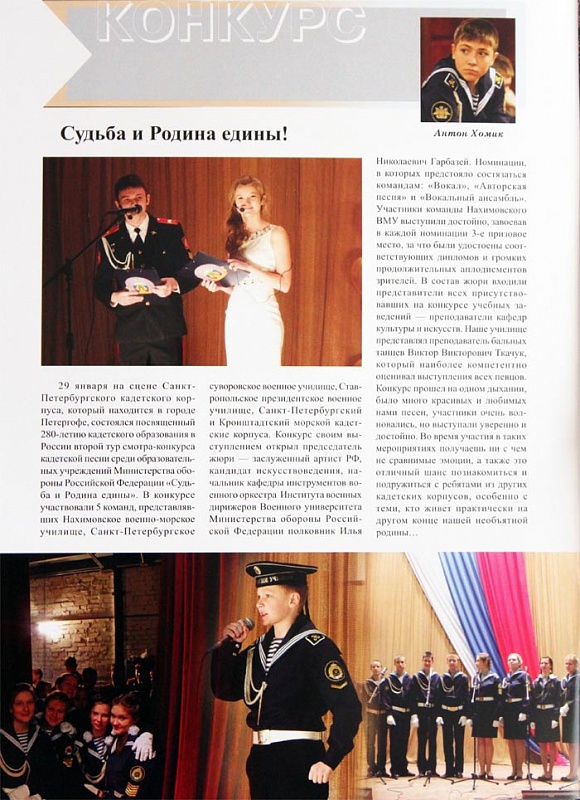

–Ф–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П! –Ь–µ—З—В–∞! –° —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Њ–љ–∞ –≤–ї–∞–і–µ–µ—В —Г–Љ–∞–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї –Є –і–µ–≤—З–Њ–љ–Њ–Ї, –љ–Њ –Љ–µ—З—В—Л —Г –≤—Б–µ—Е —А–∞–Ј–љ—Л–µ: –Ї—В–Њ-—В–Њ –Љ–µ—З—В–∞–µ—В –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Л—А–∞—Б—В–Є –Є —Б—В–∞—В—М –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Љ–µ—З—В–∞–µ—В —Б—В–∞—В—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Љ–µ—З—В–∞–µ—В –њ–Њ–њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ –Љ–Є—А—Г. –Ш –Ї –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—О –Љ–µ—З—В—Л –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–і–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–≤ —Б–µ–±—П, –і–Њ—Б—В–Є—З—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є–і–µ–∞–ї–∞. –Э–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –Њ–і–љ–Њ вАФ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М—Б—П –Ї –Є–і–µ–∞–ї—Г, —Б—В–∞—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О, –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—Й–µ–є –≤ —Б–µ–±–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ-–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ, –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–і–µ–ї–Њ–≤—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ –Ї—А—Г–≥–Њ–Ј–Њ—А–Њ–Љ, –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Р –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞–Љ —Е–Њ—З—Г –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞—В—М: –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П —В–µ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–µ –≤ –љ–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є вАФ —Н—В–Њ –≥–ї—Г–њ–Њ—Б—В—М, –Є–±–Њ –Ј–∞ –љ–µ–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –њ–ї–∞—В–Є—В—М¬ї. –Ш–Ј–±—А–∞–≤ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—Г—В—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Ю—Д–Є—Ж–µ—А –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –†–Њ–і–Є–љ—Л –і–ї—П —Б–Њ–ї–і–∞—В –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П¬ї.  –Т.–Т. –Я—П—В–љ–Є—Ж—Л–љ, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Ф–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М! –Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—В—Б—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ вАФ 200 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є, –Ї—В–Њ –ї—О–±–Є—В, —Ж–µ–љ–Є—В –Є —Г–≤–∞–ґ–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ —Е—А–∞–љ–Є—В—М –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –Њ—З–µ—А–Ї–Є, —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Т 2012 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О 200-–ї–µ—В–Є—П –њ–Њ–±–µ–і—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1812 –≥–Њ–і–∞. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞—Е –±—Г–і—Г—В –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –Є ¬Ђ–Ї—А—Г–≥–ї—Л–µ —Б—В–Њ–ї—Л¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Њ–±—Л—В–Є–є 1812-1814 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Т –Љ—Г–Ј–µ–µ-–њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–µ ¬Ђ–С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ–І–µ—Б—В—М –С–Њ—А–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–љ—П¬ї. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–Њ–љ–∞—В—Л —Н–њ–Њ—Е–Є 1812 –≥–Њ–і–∞, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –У–Њ–ї–µ–љ–Є—Й–µ–≤–∞-–Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ. –С–∞—В–∞–ї—М–љ–∞—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—М, –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –≥–µ—А–Њ–µ–≤, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —Б–љ–∞—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±–µ–Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–Є. –Э–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж¬ї, –Є –љ–∞—И —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –љ–Њ–Љ–µ—А –Љ—Л –њ–Њ—Б–≤—П—В–Є–ї–Є –≤–Њ–є–љ–µ 1812 –≥–Њ–і–∞. –¶–µ–ї–∞—П —Б–µ—А–Є—П —Б—В–∞—В–µ–є –њ–Њ —В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В –≤–∞–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П ¬Ђ–і–∞–≤–љ–Њ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є—Е –і–љ–µ–є¬ї –њ–Њ-–љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г. –Ф–ї—П –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ. –Т —Е–Њ–і–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Я–∞–≤–µ–ї –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤ вАФ –і–Є—В—П –≤–Њ–є–љ—Л –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞, –Њ —З–µ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞—И –ґ—Г—А–љ–∞–ї. –Т —А—Г–±—А–Є–Ї–µ ¬Ђ–Я–Њ—Н–Ј–Є—П¬ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б—В–Є—Е–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞ –љ–∞ –ї—Г—З—И–µ–µ —Н—Б—Б–µ —Б—В–∞–ї –Т–∞–ї–µ—А–∞ –Ь–Є–љ–Є–Ї–µ–µ–≤, –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є ¬Ђ–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж¬ї —П –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П –Є –ґ–µ–ї–∞—О –µ–Љ—Г —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Я—А–Є—П—В–љ–Њ —Г–і–Є–≤—П—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –љ–Њ–≤–∞—П —А—Г–±—А–Є–Ї–∞ ¬Ђ–°–њ–Њ—А—В¬ї –Є —А—Г–±—А–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ъ–Є–љ–Њ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А –њ–∞–ї –љ–∞ –ї—Г—З—И—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї–µ –≤ –Т—Л–±–Њ—А–≥–µ-2008 ¬Ђ–Ю–Ї–љ–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г¬ї ¬Ђ–Я–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А–Ї—Г¬ї –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –У–Њ–≤–Њ—А—Г—Е–Є–љ–∞. –Ъ–∞—А—В–Є–љ–∞ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г–µ—В –љ–∞ –ґ–∞–љ—А —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ, —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—П, –∞ –љ–∞ –ї—О–і–µ–є –і—Г–Љ–∞—О—Й–Є—Е. ¬Ђ–Ґ–∞–Љ –њ–µ–ї–Є —В—А—Г–±–∞–і—Г—А—Л...¬ї вАФ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—В–∞—В—М—П –Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –≤ –Т—Л–±–Њ—А–≥—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї вАФ- –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П, –Њ–Ї—Г—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—А–∞—З–љ—Л–Љ–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞–Љ–Є –Є —В–∞–є–љ–∞–Љ–Є. –Я—П—В—Л–є –љ–Њ–Љ–µ—А ¬Ђ–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–∞¬ї –±—Г–і–µ—В –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ 210-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –Ф–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Я–∞–≤–ї–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–∞, –Є —П –Њ–±—К—П–≤–ї—П—О –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б –љ–∞ –ї—Г—З—И–µ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —В–µ–Љ–µ ¬Ђ–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤ –Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л¬ї. –Ґ—А—Г–і—Л –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤-–њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –±—Г–і—Г—В –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є. –Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—О —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤–µ—Ж¬ї –Ј–∞ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–љ—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г. –Ш —П –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–µ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П—О —Б –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–Љ –Ф–љ–µ–Љ –Я–Њ–±–µ–і—Л!  –° —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –Ъ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П        –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

31.01.201300:5631.01.2013 00:56:59

0

30.01.201301:3030.01.2013 01:30:08

26 —П–љ–≤–∞—А—П 2013 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ вАУ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Г—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е, —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –Є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ вАУ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ 2005 –≥–Њ–і—Г, –Є –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –љ–Њ–≤–Њ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Т–£–Э–¶ –Т–Ь–§ ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П¬ї. –Э–∞ —Г—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—З—С—В–љ—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є: –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Г—З–Є–ї–Є—Й –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–∞–±–Њ—А–Њ–≤, —З–ї–µ–љ—Л –°–Њ–≤–µ—В–∞ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –Ї–∞–і–µ—В, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж—Л –Є –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ (–Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Њ–≤—Г–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є).  –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П - –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Т–Ь–Р –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э.–Ь.–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ (–Ы–Э–Т–Ь–£-1973) –Є —Г—З–µ–љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Т–Ь–Р –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ю.–Т.–Р–ї–µ—И–Є–љ (–Ы–Э–Т–Ь–£-1971) –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З: - –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤; - –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –Њ–њ—Л—В–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ (—Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤, –Ї–∞–і–µ—В) –њ–Њ –±–µ–Ј–Ј–∞–≤–µ—В–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤—Г (—Б–ї—Г–ґ–±–∞ –†–Њ–і–Є–љ–µ —Б –і–µ—В—Б—В–≤–∞); - –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ (–≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є) –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Њ—Д–Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л.  –Ю—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є (–Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є) —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г ¬Ђ–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ¬ї (–≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є), –љ–Њ –Є –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г ¬Ђ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ¬ї (—Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ-–љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П), —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В –µ—С –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В—М. –Т —Е–Њ–і–µ —Г—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П: - —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1973 –≥–Њ–і–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Э.–Ь.; - –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –≤ 2013 –≥–Њ–і—Г; - –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞–љ—Л –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –і–ї—П –і–µ—В–µ–є-—Б–Є—А–Њ—В, –Њ–±—Г—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ —Н—В–Є—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е; - –≤ —З–µ—Б—В—М 312-–є –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Л —Б–Њ –і–љ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ (—Б—В–∞—А–µ–є—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є) –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Ь–∞—А—М—П—Б–Њ–≤—Г –Э.–Т. –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –≤ –і–∞—А –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–є —Д–ї–∞–≥; - –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–µ–є –Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤, –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –Ї–∞–і–µ—В, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Ї –і–Є–∞–ї–Њ–≥—Г —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є. –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–µ—В –≤—Б–µ—Е –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є—Е –і–ї—П —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ.  –У—А—П–Ј–љ–Њ–≤ –Р–љ—В–Њ–љ –Ю–ї–µ–≥–Њ–≤–Є—З, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1986 –≥–Њ–і–∞.  –Ъ–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ъ–Њ–љ–µ–µ–≤, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1972 –≥–Њ–і–∞.  –Ь–Є—Е–∞–ї—М–Ї–Њ–≤ –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ґ–±–Є–ї–Є—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1948 –≥–Њ–і–∞.  –Ф–µ—А–ґ–∞–≤–Є–љ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1948 –≥–Њ–і–∞ .  –Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Р—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є, —Г—З–µ–љ—Л–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Р–ї–µ—И–Є–љ –Ю–ї–µ–≥ –Т–Є–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–Є—З, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ 1971 –≥–Њ–і–∞.  –°—В–Њ–Є—В –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Э–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї –Ы–Э–Т–Ь–£ 1975 –≥–Њ–і–∞.  –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –і–ї—П –љ–∞—Е–Є–Љ–Њ–≤—Ж–µ–≤.  –Э.–Ь.–Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–∞–µ—В –њ–Њ–і–∞—А–Ї–Є –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞  –Я–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–∞ –≤ –і–∞—А –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Э.–Т.–Ь–∞—А—М—П—Б–Њ–≤—Г  –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М.

30.01.201301:3030.01.2013 01:30:08

0

30.01.201301:2030.01.2013 01:20:13

–Ю–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е –±—Л–ї–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ–њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–є. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Є —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–Љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–∞ 45-50 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤, –∞ –≤ –і–Є–Ј–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ 65-—В–Є. –Ы—О–і–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —В—А—Г—Б–∞—Е —Б –њ–Њ–ї–Њ—В–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞ —И–µ–µ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–∞–і–∞–ї–Є –≤ –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ–Ї. –Ю—Б—В—А–Њ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –њ—А–µ—Б–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л, –Ј–∞–њ–∞—Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ –љ–∞ 3 –Љ–µ—Б—П—Ж–∞, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –µ—Й—С –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –Љ–Њ—А–µ, –і–∞ –µ—Й—С –Є –і–Є–Ј–µ–ї—М –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П, –Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–ї–Є—В—М –њ—А–µ—Б–љ—Г—О –≤–Њ–і—Г –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т –Є—В–Њ–≥–µ —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –Њ—В –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М, –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–Ј—А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤–∞–≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Є—О, –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В—М –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–∞ –≤ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї —Б –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—С–Љ–љ—Г—О —О–ґ–љ—Г—О –љ–Њ—З—М, –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤–µ—В–ї–Њ –Ї–∞–Ї –і–љ—С–Љ –Њ—В —Б–≤–µ—В–∞ –≤–Ї–ї—О—З—С–љ–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–∞–Љ–Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –Я–Ы–Ю –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤. –Ю–љ–Є –љ–Є–Ј–Ї–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–ї–Є –≤–і–Њ–ї—М –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є, –Њ—Б–≤–µ—Й–∞—П –µ—С –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є, —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г –ї–Њ–і–Ї–Є —В—А–∞—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ—Г–ї—П–Љ–Є. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ–Т—Б–µ –≤–љ–Є–Ј. –°—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ґ–Њ—А–њ–µ–і–љ—Л–µ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В—Л –љ–Њ–Љ–µ—А 1 –Є 2 –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Г¬ї. –°–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї, —Б–њ—Г—Б–Ї–∞—П—Б—М –Ј–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ, –Ј–∞—Б—В—А—П–ї —Б –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є —И–∞—Е—В—Л —А—Г–±–Ї–Є. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –°–®–Р –љ–∞—З–∞–ї –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М –С-59. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 2-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤ –і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –Њ—В—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї—Г –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї. –° –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –°–®–Р –њ–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–і—Г —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –Ј–∞–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–І–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М?¬ї. –° –С-59 –і–∞–ї–Є –Њ—В–≤–µ—В: ¬Ђ–Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –°–°–°–†. –Я—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є!¬ї –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –Њ—В–≤–µ—В –љ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є, –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є—В—М. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В—Л –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є –њ–Њ–ї—С—В—Л –Є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Г –љ–∞–і –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є. –С-59 –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Є –Љ–∞–ї—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –Э–∞ –љ–∞—И–µ —А–∞–і–Є–Њ, –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Т–Ь–§ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ —А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–Є–љ—П—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ. –° –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞ –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –њ–Њ –Ї–Њ—А–Љ–µ —И–ї–Є 2 —Д—А–µ–≥–∞—В–∞ –°–®–Р, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –С-59, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–Њ–њ–Њ—А–Є–ї–Є —Е–Њ–і, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Є. –Я—А–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Д—А–µ–≥–∞—В—Л –њ–Њ–Њ—З–µ—А—С–і–љ–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї —В–∞–љ–Ї–µ—А—Г –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–∞–≤–Ї—Г —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ–Љ. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і. –Ъ–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Ї –Ј–∞–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, –Ї—Г–і–∞ –і–µ—В—М –±–Њ—З–Њ–љ–Њ–Ї –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б–µ–ї—С–і–Ї–Є, –љ–∞ —З—В–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Т.–°–∞–≤–µ–ї—М–µ–≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ј–∞ –±–Њ—А—В. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Ї –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї –±–Њ—З–Ї—Г, , —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –Ј–∞ –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ –Ї–Њ—А–Љ–µ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г, —А–µ–Ј–Ї–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї —Е–Њ–і –Є –Њ—В–≤–µ—А–љ—Г–ї –Њ—В –Ї—Г—А—Б–∞ –љ–∞ 90 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤. –Ш –і–Њ–ї–≥–Њ –µ—Й—С –љ–∞ —Д—А–µ–≥–∞—В–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –±–Є–љ–Њ–Ї–ї—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ.  –Ч–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–≤ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –≤–Њ–Ј–і—Г—Е–∞ –Є –њ—А–Њ–≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–Є, –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –Ї –Њ—В—А—Л–≤—Г –Њ—В –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –°–®–Р. –Т–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ —Д—А–µ–≥–∞—В —Г—И—С–ї –љ–∞ –і–Њ–Ј–∞–њ—А–∞–≤–Ї—Г —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ–Љ, ¬Ђ–С-59¬ї –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Е–Њ–і—Г —Б –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Е–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ–≥–љ—П–Љ–Є –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г 150 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –≤ —О–ґ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—З–∞—Б–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –°–®–Р –љ–∞—Б –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–∞ –Ј–∞–і–∞—З—Г –њ–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є —А–∞–Ї–µ—В—Л —Б –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Ъ—Г–±–∞. –Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ –±—Г—Е—В—Г –ѓ–≥–µ–ї—М–љ–∞—П –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –і–µ–Ї–∞–±—А—П. –Я—А–Є –≤—Е–Њ–і–µ –≤ –Ъ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–ї–Є–≤, –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –≤—Л—П—Б–љ—П–ї–Є, –Ї—В–Њ –Љ—Л —В–∞–Ї–Є–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–Љ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є –≤—Е–Њ–і –≤ –±–∞–Ј—Г. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П —В–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л —Г—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —В—С–њ–ї—Л–µ –Ї—А–∞—П, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞, –Њ–і–µ—В—Л—Е –≤ –Ї–∞–љ–∞–і–Ї–Є –Є —Б–∞–њ–Њ–≥–Є, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–Ї—В–Њ —В—С–њ–ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–µ—Б—М —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –і–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —Б –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –њ–ї–∞–≤–±–∞–Ј—Г –≤ —Б–∞–љ–і–∞–ї–Є—П—Е –±–µ–≥–Њ–Љ –њ–Њ —Б–љ–µ–≥—Г, –∞ —В–µ–њ–ї—Л–µ –≤–µ—Й–Є –і–∞–≤–љ–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А–∞—Е –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г. –Ъ–Њ–љ—В–µ–є–љ–µ—А—Л —Б –≤–µ—Й–∞–Љ–Є —П —А–∞–Ј–≥—А—Г–ґ–∞–ї —Б —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –љ–∞ –±–∞—А–ґ—Г —Б 31-–≥–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А—П –њ–Њ 1-–µ —П–љ–≤–∞—А—П —Г–ґ–µ 1963 –≥–Њ–і–∞. –Т –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –Њ–љ–Є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –≤ 5 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞. –Ґ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞—И–∞ —Н–њ–Њ–њ–µ—П —Б –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–°–°–† —В–Њ–≤. –У—А–µ—З–Ї–Њ –Ј–∞–і–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Л –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–ї–Є?¬ї ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ –Ј–∞–±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ –≥—А–∞–љ–∞—В–∞–Љ–Є?¬ї –≠—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Я–Њ—Е–Њ–і 4-—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –Ъ—Г–±—Г –≤—Л—П–≤–Є–ї —А—П–і –њ—А–Њ—Б—З—С—В–Њ–≤ –≤ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–µ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –Т–Ь–§, –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Њ–њ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–∞–љ—Б–∞ —Б–≤—П–Ј–Є –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—В–Њ–Ї –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–Є–≥–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П. –Ъ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ–љ–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є –љ–Є–Ј–Ї—Г—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—А—Г–і–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П, –Њ–љ –≤—С–ї —Б–µ–±—П –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Т–Ь–§ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —В–∞–Ї: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–Њ—Й—А—П—В—М –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М¬ї. –Э–∞ –С-59 –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П —Б—В–∞—А—И–Є–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л –Љ–Њ—В–Њ—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і—С–љ –Љ–µ–і–∞–ї—М—О –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–≤—С–ї –≤ —Б—В—А–Њ–є –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–Є–Ј–µ–ї—М. –Ю—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, —З—В–Њ –Љ–Є—А –Њ—В–і–µ–ї—П–ї–∞ –Њ—В —П–і–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л ¬Ђ–љ–Є—В–Њ—З–Ї–∞¬ї. –Ъ–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –Њ—В–і–µ–ї—П–ї–Є –љ–∞—Б –Њ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —П–і–µ—А–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і—Л –њ–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ –°–®–Р. –Ь—Л —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ–Є, –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К—С–Љ–µ –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є.  –°–µ–є—З–∞—Б —П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ 69-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤–Є—Ж–µ-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞) –Љ–Є—А –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞. –Ш–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ю–°–Э–Р–Ч –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –С-59 –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞ –Т–∞–і–Є–Љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ–± —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–µ.–Я—А–Њ—В–Є–≤ –С-59 –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б–љ–∞—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ-—Г–і–∞—А–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–µ–Љ ¬Ђ–†—Н–љ–і–Њ–ї—Д¬ї. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Њ–≤, –ї–Њ–і–Ї—Г –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є 14 –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є. –°–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞–љ–Њ–Љ –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤–µ—Б—В–Є –і–≤–Њ–є–љ—Г—О –њ—А–Њ–Ї–ї–∞–і–Ї—Г: –Њ–љ, –Ї–∞–Ї –µ–Љ—Г –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ, –С-59, –∞ —П, –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤ —Б–≤–Њ—О –њ–µ—А–≤—Г—О —Д–ї–Њ—В—Б–Ї—Г—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, - –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Я–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Г–Ї–ї–Њ–љ—П–ї–Є—Б—М. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л - —А–µ–±—П—В–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Љ–∞—Е: –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–Є –љ–∞—Б –≤ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –∞—В–∞–Ї–Є, –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–∞—В—Л. –†–∞–Ј—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є —А—П–і–Њ–Љ —Б –±–Њ—А—В–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –±—Г–і—В–Њ —Б–Є–і–Є—И—М –≤ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –±–Њ—З–Ї–µ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ—В—П—В –Ї—Г–≤–∞–ї–і–Њ–є. –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –і–ї—П —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ - –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ–∞—П, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —И–Њ–Ї–Є—А—Г—О—Й–∞—П. –Р–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л –љ–∞ –С-59 —А–∞–Ј—А—П–і–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ ¬Ђ–≤–Њ–і—Л¬ї, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–µ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ. –Ґ–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞—Е - 45-50 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤, –∞ –≤ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А–љ–Њ–Љ - –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ 60. –Э–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–∞—П –і—Г—Е–Њ—В–∞. –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Г–≥–ї–µ–Ї–Є—Б–ї–Њ–≥–Њ –≥–∞–Ј–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П –ї—О–і–µ–є —Г—А–Њ–≤–љ—П. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, —Г–њ–∞–ї. –Ч–∞ –љ–Є–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–є, —В—А–µ—В–Є–є... –Я–Њ—Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ—Б—В—П—И–Ї–Є –і–Њ–Љ–Є–љ–Њ. –Э–Њ –Љ—Л –µ—Й–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М, –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Г–є—В–Є. –Ь—Г—З–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї —З–∞—Б–∞ —З–µ—В—Л—А–µ. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –і–Њ–ї–±–∞–љ—Г–ї–Є –њ–Њ –љ–∞–Љ —З–µ–Љ-—В–Њ –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –≥—А–∞–љ–∞—В - –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ–Њ–є –±–Њ–Љ–±–Њ–є. –Ф—Г–Љ–∞–ї–Є, –≤—Б–µ - —Д–Є–љ–Є—И! –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –≤–Ї–Њ–љ–µ—Ж –Є–Ј–Љ–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–є—В–Є –љ–∞ —Б–≤—П–Ј—М —Б –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —И—В–∞–±–Њ–Љ, —А–∞—Б—Б–≤–Є—А–µ–њ–µ–ї. –Т—Л–Ј–≤–∞–ї –Њ–љ –Ї —Б–µ–±–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –∞—В–Њ–Љ–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–µ, –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –µ–µ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. ¬Ђ–Ь–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г —Г–ґ–µ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М, –∞ –Љ—Л —В—Г—В –Ї—Г–≤—Л—А–Ї–∞–µ–Љ—Б—П, - –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ –Ї—А–Є—З–∞–ї –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З, –Љ–Њ—В–Є–≤–Є—А—Г—П —Б–≤–Њ–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј. - –Ь—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ –љ–Є–Љ —И–∞—А–∞—Е–љ–µ–Љ! –°–∞–Љ–Є –њ–Њ–≥–Є–±–љ–µ–Љ, –Є—Е –њ–Њ—В–Њ–њ–Є–Љ –≤—Б–µ—Е, –љ–Њ —Д–ї–Њ—В –љ–µ –Њ–њ–Њ–Ј–Њ—А–Є–Љ¬ї. –Э–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —П–і–µ—А–љ–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–Њ–є –Љ—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є вАУ –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є —Б—Г–Љ–µ–ї –Њ–±—Г–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –≥–љ–µ–≤. –Я–Њ—Б–Њ–≤–µ—Й–∞–≤—И–Є—Б—М —Б –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —И—В–∞–±–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ 2 —А–∞–љ–≥–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤—Л–Љ –Є –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ь–∞—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Њ–љ –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М. –Ф–∞–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї —Н—Е–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В ¬Ђ–≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞¬ї. –Э–∞—И–Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є —Е–Њ–і.  –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 4 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞ –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б—В–∞–ї–Є ¬Ђ–±–Є—В—М –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г¬ї –Є –≤–µ–љ—В–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Э–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї –≤—Л—И–ї–Є –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є, –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤, –Ь–∞—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М—Й–Є–Ї –Є —П. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –≤–і–Њ—Е–љ—Г—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≥—А—Г–і—М—О, –Ї–∞–Ї –Њ—Б–ї–µ–њ–ї–Є. –°–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –љ–∞–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—Б –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї–Є —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≤–∞—В—Л–Љ–Є –ї—Г—З–∞–Љ–Є. –°–ї–Њ–≤–љ–Њ –ї—О—Б—В—А–∞, –љ–∞–і –С-59 –Ј–∞–≤–Є—Б –≤–µ—А—В–Њ–ї–µ—В —Б –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ. –Р –≤–Њ–Ї—А—Г–≥, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –≥–ї–∞–Ј, –Љ–Є–≥–∞–ї–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–≥–љ–Є —Б–Њ—В–µ–љ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±—Г–µ–≤, –њ–Њ–Ї–∞—З–Є–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–∞—Е. –Ш–Љ–Є –Њ–±–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –≤–Њ–ї–Ї–∞ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ–Є —Д–ї–∞–ґ–Ї–∞–Љ–Є. –Ъ—А–∞—Б–Є–≤–∞—П –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ—Г—В–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞. –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ–і–љ—П—В—М —Д–ї–∞–≥, –љ–Њ –љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є, –∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є - –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є, —Б —Б–µ—А–њ–Њ–Љ –Є –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ. –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–є —Н—Б–Љ–Є–љ–µ—Ж, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–µ—В—А–∞—Е –≤ 40-50, –і–∞–ї–Є —Б–µ–Љ–∞—Д–Њ—А: ¬Ђ–Ъ–Њ—А–∞–±–ї—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –°–Њ—О–Ј—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї. –Я—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В–µ –≤–∞—И–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А¬ї. –Ф–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —И—В–∞–± —А–∞–і–Є–Њ —Б —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–Є –Є –љ–∞—И–Є—Е –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–∞—Е, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –ѓ —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ –ї–Њ–і–Ї—Г –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–µ–±—П—В–∞–Љ-—Б–ї—Г—Е–∞—З–∞–Љ. –Ю—В —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–і–Є–Њ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≤ —Н—Д–Є—А–µ —В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ–µ. –Я–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –Љ—Л –і–µ–њ–µ—И—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Р–Я–£–У. –Ґ–Њ—В –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–і–ї–Њ–і–Ї—Г.  –Э–∞—З–∞–ї–Њ —Б–≤–µ—В–∞—В—М. –° –њ–∞–ї—Г–±—Л ¬Ђ–†—Н–љ–і–Њ–ї—Д–∞¬ї —Б—В–∞–ї–Є –≤–Ј–ї–µ—В–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–µ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В—Л ¬Ђ ¬ї. –Ю–љ–Є –і–µ–ї–∞–ї–Є –Ї—А—Г–≥, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–∞ –±—А–µ—О—Й–µ–Љ –њ–Њ–ї–µ—В–µ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ 20-30 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ –њ—А–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –С-59, —Б—В—А–µ–ї—П—П –њ–Њ –Ї—Г—А—Б—Г –ї–Њ–і–Ї–Є –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞. –Ґ–∞–Ї –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј. –Я–Њ—В–Њ–Љ –ї–Њ–і–Ї—Г –≤–Ј—П–ї–Є –≤ —В–Є—Б–Ї–Є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л. –Ю–љ–Є –љ–∞–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –љ–∞—Б –Њ—А—Г–і–Є—П. –Р –љ–∞—И–Є –і–Є–Ј–µ–ї—П –Ї–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –і—Л—И–∞–ї –Є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —Б–µ–±—П. –Ш–Ј –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –њ—А–Є—И–ї–∞ —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ —Б —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –С-59 - –≤—В–Њ—А–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–љ—П—В—М. –Э–∞–Љ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –С–µ—А–Љ—Г–і—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤. –Я—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –і—Г–Љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–µ—А–µ—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б ¬Ђ–†—Н–љ–і–Њ–ї—Д–∞¬ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–µ –њ—А–Њ–≥–Њ—А–µ–ї–Є —В—А—Г–±–Ї–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–ї–Њ–≤. –Х–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Є–і—В–Є –љ–∞ —А–µ–Љ–Њ–љ—В –≤ –Э–Њ—А—Д–Њ–ї–Ї. –°–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Г–±–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –Э–Њ —Н—Б–Ї–Њ—А—В –Є–Ј 11 —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є ¬Ђ–±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є¬ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л —А–µ—И–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–Њ—Е–љ—Г—В—М. –Э–∞ –љ–∞–і—Б—В—А–Њ–є–Ї–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ґ–∞–Ј-–Њ—А–Ї–µ—Б—В—А. –°—Л–≥—А–∞–ї ¬Ђ–ѓ–љ–Ї–Є –і—Г–і–ї¬ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –љ–∞—П—А–Є–≤–∞—В—М –±—Г–≥–Є-–≤—Г–≥–Є. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А—П–Ї–Є, –≤—Л—Б–Ї–Њ—З–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±—Г –≤ –Ї–∞—Б–Ї–∞—Е, –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –ї–Є—Е–Њ –Њ—В–њ–ї—П—Б—Л–≤–∞—В—М. –£ –љ–∞—Б –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–∞ - —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–∞—П. –Т—Б–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–µ—Б –≤–∞—Е—В—Г –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–Є–Ї–µ, –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Њ–±—А–Є—В—М—Б—П –Є –≤–µ—Б—В–Є —Б–µ–±—П –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –і–ґ–∞–Ј-–Њ—А–Ї–µ—Б—В—А–∞, –≤–∞—Е—В–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –С-59 —Б—В–∞–ї –љ–Њ–≥–Њ–є –Њ—В–±–Є–≤–∞—В—М —А–Є—В–Љ. –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є —В—Г—В –ґ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Ј. –С–ї–Є–ґ–µ –Ї –≤–µ—З–µ—А—Г –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Г—И–ї–Є –µ—Й–µ –і–≤–∞. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –і—Г–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є. –Э–∞ –С-59 —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Њ—В—А—Л–≤–∞. –Т–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –Є –њ—А–Є–Ї–Є–љ—Г–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –С–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—В—Г–њ–Є–ї–∞—Б—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В–∞–ї–∞ –љ–Њ—З—М, –Њ–љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞–Ј –≤ —З–∞—Б –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤ –≤–µ—А—В–Њ–ї–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±–ї–µ—В–∞–ї –ї–Њ–і–Ї—Г, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П. –І–µ—А–µ–Ј –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л ¬Ђ—Й—Г–њ–∞–ї–Є¬ї –С-59 –У–Р–° –≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –Є –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Я–Њ–љ—П–≤ –∞–ї–≥–Њ—А–Є—В–Љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є –њ–ї–∞–љ –Њ—В—А—Л–≤–∞. –Ы–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –±–∞–ї–ї–∞—Б—В–љ—Л–µ —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ—Л. –Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –µ—Й–µ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М —Е–ї–µ–±–љ—Г—В—М –≤–Њ–і–Є—З–Ї–Є, –Є –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ —Г–є—В–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–ї–љ—Л. –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є —Б –Р—А—Е–Є–њ–Њ–≤—Л–Љ –µ—Й–µ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О —И—В—Г–Ї—Г: –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л –Ј–∞—В–∞—Й–Є–ї–Є –≤ –Њ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А—Г–±–Ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–≤–∞–ї—М–љ—Л–є –±—А—Г—Б –Є –њ—А–Є–±–Є–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ—Г—Б—В—Л–µ –ґ–µ—Б—В—П–љ—Л–µ –±–∞–љ–Ї–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —З—В–Њ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є —Б —Г–≥–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, —Б—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Е–Є—В—А–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є ¬Ђ–∞–љ—В—А–∞–Ї—В¬ї –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—Й—Г–њ—Л–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ—А–Њ–ґ–µ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є –Є –У–Р–° —Б–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ–Є, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л —П–≤–љ–Њ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–Ј–µ–≤–∞–ї–Є. –Ь–Є–љ—Г—В —И–µ—Б—В—М –Њ–љ–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є.  –Ы–Њ–і–Ї–∞ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –Ф–ї—П –њ—Г—Й–µ–є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В—Б—В—А–µ–ї–Є–ї–Є –Є–Љ–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л —Б —Ж–µ–ї—М—О –≤–≤–µ—Б—В–Є –≤ –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–≤—А–∞–ґ—М–Є—Е¬ї –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞. –Р —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –љ–∞–Ј–∞–і, —А–∞–Ј–≤–Є–≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–є —Е–Њ–і. –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Є–є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–ї, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞ –Ј–∞—А—П–і–Ї–Є –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–Њ–≤ —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –±—Л –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ —З–∞—Б–∞. –Э–Њ –Є–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ —Г–є—В–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ш —А–∞—Б—З–µ—В –і–µ–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї, –Љ—Л –µ—Й–µ —Г—Б–њ–µ–µ–Љ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–Ј–∞—А—П–і–Є—В—М—Б—П. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л –Љ–µ—В–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, –љ–Њ –љ–∞—Б –љ–µ ¬Ђ–≤–Є–і–µ–ї–Є¬ї. –І–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ —З–∞—Б–∞ —П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –°–∞–≤–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤—Б–њ–ї—Л—В—М –Є –і–∞—В—М –Љ–љ–µ –∞–љ—В–µ–љ–љ—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М —Н—Д–Є—А. –Т—Л—Б—Г–љ—Г–ї–Є –∞–љ—В–µ–љ–љ—Г. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б—Е–µ–Љ—Г –Є—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –С-59 —Г–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤–љ–µ –µ–≥–Њ –Ј–Њ–љ—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї–Є —А–∞–є–Њ–љ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞. –Э–Њ –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–љ–µ –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤ –Є—Е –і–Њ—Б—П–≥–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є. –С-59 –≤—Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ–і –†–Ф–Я, –Ј–∞—А—П–і–Є–ї–∞ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л –Є —Г—И–ї–∞ –≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О¬ї. ¬Ђ–С-59¬ї –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –µ—Й–µ –њ–Њ—З—В–Є –Љ–µ—Б—П—Ж, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –±–∞–Ј—Г. –Т –Я–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –љ–Њ—З—М –љ–∞ 5 –і–µ–Ї–∞–±—А—П. –Ш–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ–С-130¬ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 1-–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –®—Г–Љ–Ї–Њ–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ –Ъ—Г–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. - –С—Л–≤—И–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А ¬Ђ–С-130¬ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 1 —А–∞–љ–≥–∞ –≤ –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –®—Г–Љ–Ї–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В: ¬Ђ–С—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —В—П–ґ–µ–ї–Њ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ—Л. –С—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞ —Б—Г—В–Ї–Є –і–Њ –љ–∞—И–µ–є —Б—Е–≤–∞—В–Ї–Є —Б "–≠—Б—Б–µ–Ї—Б–Њ–Љ" –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Ј–∞—В–Є—Е —Н—Д–Є—А. –Ь—Л –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ "–і–µ–ї–Њ –њ–∞—Е–љ–µ—В –Ї–µ—А–Њ—Б–Є–љ–Њ–Љ". –Ю—В –У–Ъ –Т–Ь–§ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г: "–£—Б–Є–ї–Є—В—М –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О". –Я–µ—А–µ—И–ї–Є –љ–∞ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Л–є —Б–µ–∞–љ—Б —А–∞–і–Є–Њ—Б–≤—П–Ј–Є. –Ш –≤–Њ—В —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –љ–∞—Б –Њ–±—А—Г—И–Є–ї–Є—Б—М –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—ЛвА¶¬ї –Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 25 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –ї–Њ–і–Ї–Є –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –Ј–∞—А—П–і–Ї–µ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є –≤—Б–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Є, –Њ–±—А—Г—И–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ".  –Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Э.–Р.–®—Г–Љ–Ї–Њ–≤. –°–љ–Њ–≤–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ –®—Г–Љ–Ї–Њ–≤—Г: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Я–∞—А—И–Є–љ –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –≤—Б–µ —В—А–Є –і–Є–Ј–µ–ї—П, —П –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –љ–µ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї. –Э–Њ —Н—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–≤–і–Њ–є. –Ґ—А–µ—Б–љ—Г–ї–Є –Ј—Г–±—М—П —И–µ—Б—В–µ—А–µ–љ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і–љ–Є—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤ –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –і–Є–Ј–µ–ї–µ–є, –∞ –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–Љ–∞–ї–∞—Б—М –∞—А–Љ–∞—В—Г—А–∞. –Ф–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В –∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї: ¬Ђ–°–ї—Л—И—Г —И—Г–Љ –≤–Є–љ—В–Њ–≤!¬ї –Я—А–Є—З–µ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г —Б —З–µ—В—Л—А–µ—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є. –Ф–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г –љ–∞ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Х–і–≤–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ 20 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ - –љ–∞–і –љ–∞—И–Є–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є —И—Г–Љ –≤–Є–љ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±–µ–Ј–Њ –≤—Б—П–Ї–Є—Е –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є —З–ї–µ–љ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ —А–∞–Ј–і–∞–ї–Є—Б—М –≤–Ј—А—Л–≤—Л —В—А–µ—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л—Е –≥—А–∞–љ–∞—В. –Я–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–і—Г, —Н—В–Њ —Б–Є–≥–љ–∞–ї –Ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є—О. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –≥—А–∞–љ–∞—В –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –њ–∞–ї—Г–±–µ –С-130. –°—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ј–∞–Ј–≤–µ–љ–µ–ї. –Т–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –љ–∞—Б –љ–∞—З–∞–ї–Є –∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–Љ–±–∞–Љ–Є. –Р —Н—В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞! –£—Е–Њ–і–Є–Љ –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –Ъ–∞–Ї –љ–∞–Ј–ї–Њ, –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–Є–ї–Њ –љ–Њ—Б–Њ–≤—Л–µ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А—Г–ї–Є. –Ґ–µ–њ–ї–∞—П –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞ –≤–Є–і–љ–Њ ¬Ђ—А–∞—Б—В–Њ–њ–Є–ї–∞¬ї —Б–Љ–∞–Ј–Ї—Г –Є –Є—Е –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–Є–ї–Њ. –†–µ–Ј–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б—В–Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—В –љ–∞ –љ–Њ—Б. –С–Њ—Ж–Љ–∞–љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ї–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л–µ —А—Г–ї–Є ¬Ђ–љ–∞ –≤—Б–њ–ї—Л—В–Є–µ¬ї. –Ш –µ—Б–ї–Є –±—Л —П –Љ–Њ–≥ –і–∞—В—М –њ—А–Є–ї–Є—З–љ—Г—О –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М, —В–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ –±—Л –≤—Л—А–Њ–≤–љ—П–ї–Є—Б—М. –Э–Њ —Б–µ–≤—И–Є–µ –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –≤—Л–ґ–∞—В—М –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ—Г–Љ 2 —Г–Ј–ї–∞. –Э–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 150 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, ¬Ђ–Њ—В–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М¬ї –љ–Њ—Б–Њ–≤—Л–µ —А—Г–ї–Є. –Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ –І–Я! –Ь—Л –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 160 –Љ–µ—В—А–Њ–≤, –∞ –Є–Ј —И–µ—Б—В–Њ–≥–Њ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і: ¬Ђ–Я–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤–Њ–і–∞!¬ї –Ґ–∞–Љ –≤ —В—А—Г–±–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–µ –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–≤ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Љ–Є–Ї—А–Њ—В—А–µ—Й–Є–љ–∞. –Т–Њ–і–∞ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Њ—Е–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Є–Ј-–Ј–∞ –±–Њ—А—В–∞. –Э–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ 160 –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–Ї—А–Њ—В—А–µ—Й–Є–љ—Г –≤–Њ–і–∞ –≤—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї –њ–Њ–і –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ–±—А–∞–Ј—Г—П –Ї–ї—Г–±—Л –≥—Г—Б—В–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–∞. –Х—Й–µ 2-3 –Љ–Є–љ—Г—В—Л - –Є –≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–њ–∞–ї–∞ –±—Л –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А—Л. –Р —В–∞–Љ - –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–ґ–∞—А –Є –љ–∞–Љ –Ї—А—Л—И–Ї–∞. –°–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –Љ–∞—В—А–Њ—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ—Б –≤–∞—Е—В—Г –≤ –Њ—В—Б–µ–Ї–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞—Е–Њ–і—З–Є–≤—Л–Љ –Є —А–∞—Б—В–Њ—А–Њ–њ–љ—Л–Љ. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–ї –Ї–ї–∞–њ–∞–љ –њ–Њ–і–∞—З–Є –Ј–∞–±–Њ—А—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і—Л. –Я–Њ–Ї–∞ –Љ—Л –±—Г–ї—В—Л—Е–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Є –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –≤–Ј—П–ї–Є –С-130 –≤ –Ї–ї–µ—Й–Є. –≠—Б–Љ–Є–љ—Ж—Л –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–і –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ: –њ–Њ –љ–Њ—Б—Г - –Њ–і–Є–љ, –і–≤–∞ - –њ–Њ –±–Њ—А—В–∞–Љ, –∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є - –Ј–∞ –Ї–Њ—А–Љ–Њ–є. –≠—В–Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В –њ–Њ –љ–∞–Љ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є –≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ. –Т—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є –љ–∞—И–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ґ–Њ–≥–і–∞, –≤ –і–љ–Є –Ъ–∞—А–Є–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞, –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –љ–Њ–≤–Є–љ–Ї—Г: –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ–Љ—Л–µ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –≠—В–Є –У–Р–° –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г, –њ–Њ–і —Б–ї–Њ–є —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї–∞—З–Ї–∞, –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О, —З–µ–Љ –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ. –Ю—Б–Њ–±–Њ, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –ґ–∞–ї–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И–∞ –С-130¬ї. –Ш –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є ¬Ђ–С-130¬ї —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П, –ї–Њ–і–Ї–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞—Г–Ј–ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞—В—М —Ж–Є—А–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—О, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ–±–µ–ґ–∞–ї–∞ –њ–Њ –Ї—А—Г–≥—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–∞ –Ї–Є–ї—М–≤–∞—В–µ—А–љ–∞—П —Б—В—А—Г—П ¬Ђ–С-130¬ї –Ї–∞–Ї –±—Л ¬Ђ—Б–Љ–∞–Ј–∞–ї–∞¬ї —Н—Е–Њ—Б–Є–≥–љ–∞–ї—Л –У–Р–° –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Ш –Њ–љ–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є —Б–ї–µ–і —Б—Г–±–Љ–∞—А–Є–љ—Л, –≤–Ј—П–≤—И–µ–є –Ї—Г—А—Б –њ—А—П–Љ–Њ –Ї –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ –°–®–Р. –®—Г–Љ–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–Ю—В –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ—Л –Њ—В–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М, –љ–Њ –Ј–∞–±–Њ—В —Г –љ–∞—Б –љ–µ —Г–±–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М. –Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—З–Є–љ–Є–ї–Є —Б—А–µ–і–љ–Є–є –і–Є–Ј–µ–ї—М, –љ–Њ –Ј–∞—А—П–ґ–∞—В—М –∞–Ї–Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Њ—А—Л –Є–Љ –≤ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і –†–Ф–Я –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ґ–∞–Ї—Г—О –Ј–∞—А—П–і–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ—А—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–Є–Ј–µ–ї—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і–љ–Є—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤ —А–µ–Љ–Њ–љ—В—Г –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є. –•–Њ—З–µ—И—М - –љ–µ —Е–Њ—З–µ—И—М, –∞ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤—Б–њ–ї—Л–≤–∞—В—М. –Р —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –С-130 —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–∞—В.  –Я–∞–Љ—П—В—Г—П –Њ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є —А–∞–Ј –њ—А–Њ–љ–µ—Б—Б—П –љ–∞–і —Б–∞–Љ–Њ–є —А—Г–±–Ї–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –Є —П–≤–љ–Њ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –љ–∞—Б ¬Ђ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ¬ї —В–∞—А–∞–љ–Є—В—М, —П —А–µ—И–Є–ї –і–Њ—В—П–љ—Г—В—М –і–Њ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–∞. –Ш –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –љ–∞ –ї—О–і—П—Е –Є —Б–Љ–µ—А—В—М –Ї—А–∞—Б–љ–∞. –†–µ–Ј–Њ–љ –±—Л–ї —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ - —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –ґ–Є—В—М: –µ—Б–ї–Є –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М, —В–Њ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –љ–µ —А–µ—И–∞—В—Б—П –љ–∞—Б —В–∞—А–∞–љ–Є—В—М¬ї. –Т–Њ—Б–µ–Љ—М —З–∞—Б–Њ–≤ –ї–Њ–і–Ї–∞ –њ–Њ–ї–Ј–ї–∞ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–Љ–Њ—В–Њ—А–∞—Е, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ –≤—Б–њ–ї—Л–ї–∞. –Х–µ —Б—А–∞–Ј—Г –≤–Ј—П–ї–Є –≤ –Ї–Њ—А–Њ–±–Њ—З–Ї—Г —З–µ—В—Л—А–µ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–∞, –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–Љ ¬Ђ–Ъ–µ–њ–ї–µ—А¬ї. –Т –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤ 26 –Њ–Ї—В—П–±—А—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–С-130¬ї, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А —Б—А–∞–Ј—Г –і–∞–ї —А–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –Њ –±–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –ї–Њ–і–Ї–Є, –і–Є–Ј–µ–ї—П –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л, –±–∞—В–∞—А–µ–Є —А–∞–Ј—А—П–ґ–µ–љ—Л. –†–∞–і–Є–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є 17 —А–∞–Ј –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —И–µ—Б—В–Є —З–∞—Б–Њ–≤. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ—А–Є—И–µ–ї –Њ—В–≤–µ—В. –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —И—В–∞–± –Т–Ь–§ –і–∞–≤–∞–ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М, –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є —З—В–Њ –Ї ¬Ђ–С-130¬ї –Є–і–µ—В —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ ¬Ђ–°–°-20¬ї - ¬Ђ–Я–∞–Љ–Є—А¬ї. –° –љ–Є–Љ –ї–Њ–і–Ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Р–Ј–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤. –Я–Њ –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–ї–Є –ї–Њ–і–Ї—Г, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Г—И–µ–ї –Њ–і–Є–љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ. –°–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—П –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–µ—Б—В–≤–µ –Є —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ—И–ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–є. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В.

30.01.201301:2030.01.2013 01:20:13

0

30.01.201301:1030.01.2013 01:10:13