–ë–∞–Ω–Ω–µ—Ä

–ú–æ–¥–µ—Ä–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ –æ—Ç –ê –¥–æ –Ø

|

–í—Å–∫–æ—Ä–º–ª—ë–Ω–Ω—ã–µ —Å –∫–æ–ø—å—è - –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è –∑–∞ –∏—é–ª—å 2013 –≥–æ–¥–∞

0

31.07.201310:1031.07.2013 10:10:25

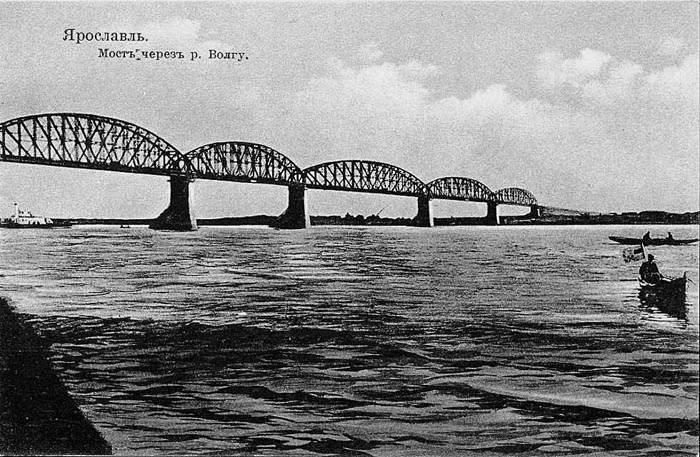

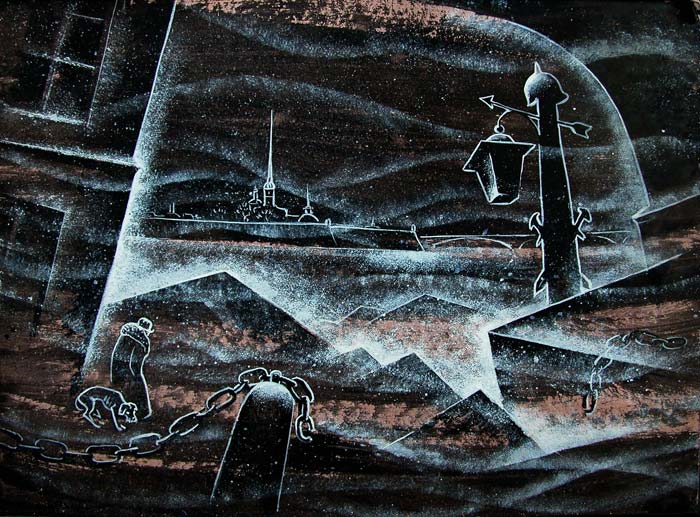

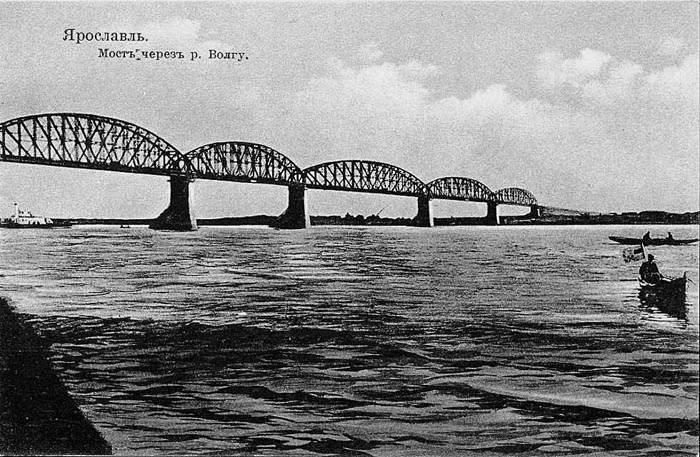

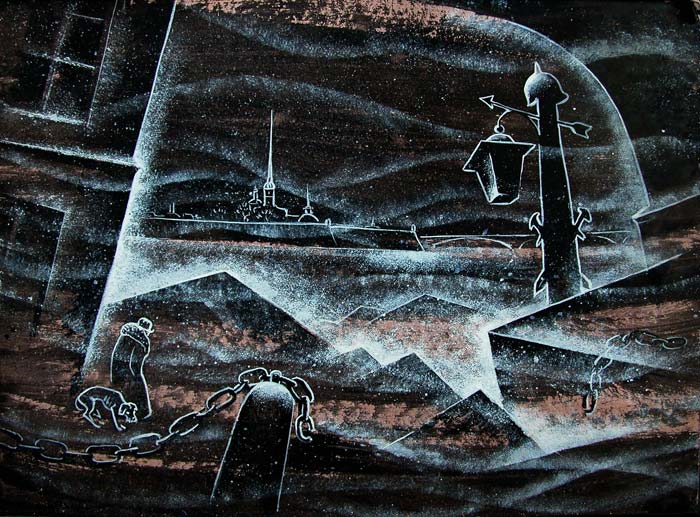

–û–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π —É—â–µ—Ä–± –±—ã–ª –Ω–∞–Ω–µ—Å–µ–Ω –≥–æ—Ä–æ–¥—É. –Ý–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–æ –∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–æ 14 —Ñ–∞–±—Ä–∏—á–Ω–æ-–∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–π, 2147 –∂–∏–ª—ã—Ö –¥–æ–º–æ–≤ –∏ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–π –∏–∑ –æ–±—â–µ–≥–æ —á–∏—Å–ª–∞ 7618, 9 —à–∫–æ–ª—å–Ω—ã—Ö –∑–¥–∞–Ω–∏–π. –ò–∑ 128 —Ç—ã—Å—è—á–µ–π –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è 40 —Ç—ã—Å—è—á –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –±–µ–∑ –∫—Ä–æ–≤–∞. –°–≥–æ—Ä–µ–ª –∏ –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—Å–∫–∏–π —é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ª–∏—Ü–µ–π. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∏ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π –∞—Ä—Ö–∏—Ç–µ–∫—Ç—É—Ä—ã, –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–∏, —Å—Ç–µ–Ω–æ–ø–∏—Å–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –∏–ª–∏ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ –ø–æ–≤—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–º–∏. –î–µ–º–∏–¥–æ–≤—Å–∫–∏–π –ª–∏—Ü–µ–π —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ –º—ã—Å–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–∏, –±—ã–ª —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–µ–Ω –∏–∑ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤, –±–æ–ª—å—à–æ–µ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ –µ–≥–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞. –ò –≤–æ—Ç... –º—ã –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–∏ –∫–∞–∫ –æ–Ω –≥–æ—Ä–µ–ª, –≤—ã–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞—è –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ ¬´—è–∑—ã–∫–∏¬ª –æ–≥–Ω—è, –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∞–º–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–µ–º—ã–µ —á–µ—Ä–Ω—ã–º, –≥—É—Å—Ç—ã–º –¥—ã–º–æ–º. –ù–∞—Ä–æ–¥ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: ¬´–ì–æ—Ä–∏—Ç –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–∞¬ª. –ü—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∞–º–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –º–æ—â–Ω—ã–µ –ø–æ—Ç–æ–∫–∏, –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–º—ã–µ –≤–µ—Ç—Ä–æ–º –æ–±—Ä—ã–≤–∫–æ–≤ –∫—É—Å–∫–æ–≤ –æ–±—É–≥–ª–∏–≤—à–µ–π—Å—è –±—É–º–∞–≥–∏, —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–≤—à–∏–µ –Ω–∞–¥ –í–æ–ª–≥–æ–π –∏ —Å–ª–æ–±–æ–¥–æ–π –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ —Ç—É—á–∏. –ö—É—Å–∫–∏ –æ–±—É–≥–ª–∏–≤—à–µ–π—Å—è –±—É–º–∞–≥–∏ –ª–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å —á–µ—Ä–Ω—ã–º–∏ –ø—è—Ç–Ω–∞–º–∏ –Ω–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç—å –í–æ–ª–≥–∏, –Ω–∞ –∫—Ä—ã—à–∏ –¥–æ–º–æ–≤ —Å–ª–æ–±–æ–¥—ã, –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é –µ–µ –ø–µ—Ä–µ—É–ª–∫–æ–≤ –∏ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π —à–ª–∏ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—ã, —á—Ç–æ —ç—Ç–∏ —á–µ—Ä–Ω—ã–µ –ª–∏—Å—Ç—ã –±—É–º–∞–≥–∏ ¬´–¥–æ–ª–µ—Ç–∞–ª–∏¬ª –¥–æ —Å–µ–ª–µ–Ω–∏–π, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ 10-15 –≤–µ—Ä—Å—Ç–∞—Ö –æ—Ç –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è. –ê –≤ –õ–∏—Ü–µ–µ –±—ã–ª–∞ —Å–∞–º–∞—è –±–æ–ª—å—à–∞—è –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–∞ —Å–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º —Ü–µ–Ω–Ω–µ–π—à–∏—Ö –∏ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π—à–∏—Ö –∏–∑–¥–∞–Ω–∏–π –∏–∑ –≤—Å–µ—Ö –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫ —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –≤—ã—Å—à–∏—Ö —É—á–µ–±–Ω—ã—Ö –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π. ‚Äì –≥–ª–∞–≤–∞—Ä—å –º—è—Ç–µ–∂–∞ –±—ã–ª —Å—É–¥–∏–º.  –í –∫–æ–Ω—Ü–µ 1919 –≥–æ–¥–∞ –ø—Ä–∏ –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º —Ä–∞–∑–≥—Ä–æ–º–µ –∫–æ–ª—á–∞–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –≤–æ–π—Å–∫ –≤ –°–∏–±–∏—Ä–∏ –ü–µ—Ä—Ö—É—Ä–æ–≤ –±—ã–ª –æ–ø–æ–∑–Ω–∞–Ω —Å—Ä–µ–¥–∏ –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π —Å–≤–∏—Ç—ã ¬´–í–µ—Ä—Ö–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è –∏ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–∫–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–µ–≥–æ —Å—É—Ö–æ–ø—É—Ç–Ω—ã–º–∏ –∏ –º–æ—Ä—Å–∫–∏–º–∏ —Å–∏–ª–∞–º–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏¬ª, –∫–∞–∫ –≤–µ–ª–∏—á–∞–ª–∏ —Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–∞ –ö–æ–ª—á–∞–∫–∞ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤–µ–Ω—Ç—ã-–∏–º–ø–µ—Ä–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã –∏ –±–µ–ª–æ–≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Ü—ã. –ü–µ—Ä—Ö—É—Ä–æ–≤ –±—ã–ª —É–∂–µ –≤ —á–∏–Ω–µ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª-–º–∞–π–æ—Ä–∞. –°—É–¥ –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª—Å—è –ª–µ—Ç–æ–º 1922 –≥–æ–¥–∞ –≤ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª–µ –≤ –∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º –∑–∞–ª–µ –¥—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ç–µ–∞—Ç—Ä–∞ –∏–º. –§.–ì.–í–æ–ª–∫–æ–≤–∞. –ü—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –±—ã–ª –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º, –¥–ª–∏–ª—Å—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –ø—Ä–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω–æ–º –∑–∞–ª–µ, —Å–ª—É—à–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–±–æ—á–∏–µ —è—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏–π. –í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —è —É–∂–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–º-—ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏–∫–æ–º –Ω–∞ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ (–Ø–ì–≠–°) –∏ —Å –æ–¥–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø–æ–π —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ —Å—É–¥–µ–±–Ω–æ–º –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ. –ß–ª–µ–Ω—ã —Ç—Ä–∏–±—É–Ω–∞–ª–∞ –∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ–±–≤–∏–Ω–∏—Ç–µ–ª–∏, –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–æ—Ä –∏ –∞–¥–≤–æ–∫–∞—Ç, –æ–±–≤–∏–Ω—è–µ–º—ã–π –ü–µ—Ä—Ö—É—Ä–æ–≤ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ –Ω–∞ —Å—Ü–µ–Ω–µ. –û–∫–æ–ª–æ –ü–µ—Ä—Ö—É—Ä–æ–≤–∞ –±—ã–ª–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∞. –í –∑–∞–ª–µ, –∫–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è, –∑–≤–µ–Ω—è—â–∞—è —Ç–∏—à–∏–Ω–∞. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π —É–∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –ü–µ—Ä—Ö—É—Ä–æ–≤ –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä–µ–Ω –∫ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—É. –ü—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä –±—ã–ª –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω –≤—Å–µ–æ–±—â–∏–º –æ–¥–æ–±—Ä–µ–Ω–∏–µ–º —è—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–∏—Ö —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—ã—Ö –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–æ–≤. ... (—Å—Ç—Ä. 52-60 ‚Äì –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è –ø–æ—Å–ª–µ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –¥–æ 1990-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤, —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ä–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª–µ, —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –ø–æ—ç—Ç—ã –ù.–ê.–ù–µ–∫—Ä–∞—Å–æ–≤, –õ.–ù.–¢—Ä–∏—Ñ–æ–ª–µ–≤, –ê.–ê.–°—É—Ä–∫–æ–≤, —Å–∫—É–ª—å–ø—Ç–æ—Ä , –ø–µ–≤–µ—Ü , –∫–æ–º–ø–æ–∑–∏—Ç–æ—Ä , —Ñ–ª–æ—Ç–æ–≤–æ–¥–µ—Ü –§.–§.–£—à–∞–∫–æ–≤, –º–∞—Ä—à–∞–ª—ã , , –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª , —Å–æ–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å –¢-34 , –∫–æ—Å–º–æ–Ω–∞–≤—Ç –∏ –¥—Ä.) –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—å –∫–∞–∫ –º–µ—Å—Ç–æ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —è –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –≤ 1924 –≥–æ–¥—É, –Ω–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø–æ—Ä—ã–≤–∞–ª –∏ –Ω–µ –ø–æ—Ä—ã–≤–∞—é —Å –Ω–∏–º —Å–≤—è–∑—å. –ü—Ä–∏ –Ω–∞–ª–∏—á–∏–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–µ–π –ø–æ—á—Ç–∏ –µ–∂–µ–≥–æ–¥–Ω–æ –ø–æ—Å–µ—â–∞–ª —Ä–æ–¥–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–æ–¥. –ò –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑ –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å–µ—â–∞–ª —Ä–æ–¥–Ω—É—é —Å–ª–æ–±–æ–¥—É –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ –∏ –ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π –ø–µ—Ä–µ—É–ª–æ–∫, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–æ, –Ω—ã–Ω–µ –¥–∞–ª–µ–∫–æ–µ, –º–æ–µ –±–µ—Å–ø–µ—á–Ω–æ–µ, –±–µ–∑–¥—É–º–Ω–æ–µ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ.  –ì–ª–∞–≤–∞ II. –°–ª–æ–±–æ–¥–∞ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏. –ì–ª–∞–≤–∞ II. –°–ª–æ–±–æ–¥–∞ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏.–°–ª–æ–≤–æ ¬´—Å–ª–æ–±–æ–¥–∞¬ª –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –æ—Ç —Å–ª–æ–≤–∞ ¬´—Å–≤–æ–±–æ–¥–∞¬ª, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö –ø–æ—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–π –≤ –¥–∞–ª–µ–∫–∏–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç –∫–Ω—è–∂–µ—Å–∫–æ–π –ø–æ–≤–∏–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –î–∞–∂–µ –≤ –º–æ–µ –∫–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏—Ü–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —á–∞—Å—Ç–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Å–ª—ã—à–∞—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ª–∏—Ü–∞, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, –≤–º–µ—Å—Ç–æ ¬´—Å–≤–æ–±–æ–¥–∞¬ª –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ ¬´—Å–ª–æ–±–æ–¥–∞¬ª, –≤–º–µ—Å—Ç–æ ¬´—Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–𬪠- ¬´—Å–ª–æ–±–æ–¥–Ω—ã–π¬ª. ¬´–ú–µ—Å—Ç–æ —Å–ª–æ–±–æ–¥–Ω–æ–µ, –∞–ª—å –∑–∞–Ω—è—Ç–æ –∫–µ–º?¬ª.  –°–ª–æ–±–æ–¥—ã –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∏ –≤ –Ý—É—Å—Å–∫–æ–º –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ –≤ XI‚ÄìXVII –≤–µ–∫–∞—Ö, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ –≤–±–ª–∏–∑–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤ –∏ –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ–π. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏ —Å–æ–æ–±—â–∞—é—Ç, —á—Ç–æ —Å–ª–æ–±–æ–¥–∞ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤ XVI –≤–µ–∫–µ. –ü–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∏ 1631 –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω–∞ –∏–º–µ–ª–∞ 42 –¥–≤–æ—Ä–∞. –ö–∞–∂–¥–∞—è —Å–ª–æ–±–æ–¥–∞ –∏–º–µ–ª–∞ —Å–≤–æ–µ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏–º—è, –¥–∞–≤–∞–µ–º–æ–µ –ø–æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä—É –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏: –Ý—ã–±–∞—Ü–∫–∞—è, –ì–æ–Ω—á–∞—Ä–Ω–∞—è, –Ø–º—Å–∫–∞—è –∏ —Ç.–¥. –ñ–∏—Ç–µ–ª–∏ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å —Å–∫–æ—Ç–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –≤ —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—ã—Ö —Ü–µ–ª—è—Ö, —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–∞–ª–∏ —Ä—ã–±–æ–π –∏ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ —Å–ª–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –≥–æ–Ω—á–∞—Ä–Ω—ã—Ö, –∫–∏—Ä–ø–∏—á–Ω—ã—Ö, –∏–∑—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤—ã—Ö –∏–∑–¥–µ–ª–∏–π –¥–ª—è —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —Ü–µ—Ä–∫–≤–µ–π, –º–æ–Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–µ–π, –∂–∏–ª—ã—Ö –¥–æ–º–æ–≤. –ú–µ—Å—Ç–æ, –æ–∫—Ä—É–∂–∞–≤—à–µ–µ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏, –¥–∞–∂–µ –≤ –≥–æ–¥—ã –º–æ–µ–≥–æ –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è —Ç–∞–º, –±—ã–ª–æ –≤–µ—Å—å–º–∞ –±–ª–∞–≥–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã–º –¥–ª—è –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π —Å–∫–æ—Ç–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º ‚Äì –ª—É–≥–∞, –µ–∂–µ–≥–æ–¥–Ω–æ –∑–∞–ª–∏–≤–∞–µ–º—ã–µ –≤–µ—à–Ω–∏–º–∏ –≤–æ–¥–∞–º–∏ —Ä–µ–∫ –í–æ–ª–≥–∏ –∏ –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–ª–∏, –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–µ –ø–∞—Å—Ç–±–∏—â–∞, –Ω–æ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –º–∞–ª–µ–π—à–∏—Ö –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–æ–≤ —Ç–µ—Ö –≤–∏–¥–æ–≤ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤—ã—à–µ —É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—ã.  –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ ‚Äì –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–æ—Å–µ–ª–æ–∫. –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è —Å–µ–π—á–∞—Å –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–ª–∞–Ω —Å–ª–æ–±–æ–¥—ã –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è, –ø–æ–ª–∞–≥–∞—é, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –Ω–∞—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∞ 60-70 –¥–æ–º–æ–≤ —Å –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º 500-600 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —É–≤–µ–ª–∏—á–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –Ω–∞ —Å–æ—Ç–Ω—é —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤ –ª–µ—Ç–Ω–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞ —Å—á–µ—Ç –ø—Ä–∏–±—ã—Ç–∏—è —Å–µ–∑–æ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö. –°–ª–æ–±–æ–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–π, –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–ª–∏ –¥–æ–º–∏—à–∫–∏ –≤ 3-4 –æ–∫–Ω–∞. –ü—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∏ –æ–Ω–∏ —Å–ª—É–∂–∞—â–∏–º, –∫–≤–∞–ª–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∞–º, –º–∞—à–∏–Ω–∏—Å—Ç–∞–º –ø–∞—Ä–æ–≤–æ–∑–æ–≤, –ø–∞—Ä–æ—Ö–æ–¥–æ–≤. –î–æ–º–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±–æ–ª—å—à–∏—Ö —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–≤ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∏ —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º –¥–æ–º–æ–≤—ã—Ö –ª–∞–≤–æ–∫, —Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω—ã—Ö –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏—Ö (—Å–∞–ø–æ–∂–Ω–æ–π, —Å–ª–µ—Å–∞—Ä–Ω–æ–π, —Å—Ç–æ–ª—è—Ä–Ω–æ–π). –ë–æ–ª—å—à–∏—Ö, –≤ —Å–º—ã—Å–ª–µ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã—Ö –±–æ–≥–∞—Ç–µ–µ–≤ –≤ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∞—Ö –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–æ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞, –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –°—ã—Ä–µ–π—â–∏–∫–æ–≤—ã, –ö—É–±–∞–ª–æ–≤—ã, –°–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤—ã, –∏–º–µ–≤—à–∏–µ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–µ —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—ã–µ –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è, –≤ —Å–ª–æ–±–æ–¥–µ ‚Äì –∂–∏–ª—ã–µ –¥–æ–º–∞ –¥–ª—è —Å–µ–±—è, –∞ –¥—Ä—É–≥–∏–µ ‚Äì –¥–≤—É—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–µ ‚Äì –¥–ª—è —Å–¥–∞—á–∏ –∂–∏–ª–ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –≤ –Ω–∞–µ–º. –ö —ç—Ç–æ–π –∂–µ –≥—Ä—É–ø–ø–µ –Ω–∞–¥–æ –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å –ø—Ä–æ–º—ã—Å–ª–æ–≤–∏–∫–æ–≤ ‚Äì –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –∏ –í–µ–¥–µ–Ω–µ–µ–≤–∞. –ü–µ—Ä–≤—ã–π –∏–º–µ–ª –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—É—é, –Ω–µ—Å–∞–º–æ—Ö–æ–¥–Ω—É—é –±–∞—Ä–∂—É, –≥—Ä—É–∑–æ–ø–æ–¥—ä–µ–º–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Ç–æ–Ω–Ω 40-50. –ë—Ä–∞–ª –ø–æ–¥—Ä—è–¥—ã –Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∫—É —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤: –ø–µ—Å–∫–∞, –≥—Ä–∞–≤–∏—è, –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞, –ø–∏–ª–æ–º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª–æ–≤. –ò–º–µ–ª —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—ã—Ö –Ω–∞–µ–º–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–≤—à–∏—Ö —Ä–æ–ª—å –≥—Ä—É–∑—á–∏–∫–æ–≤, –±—É—Ä–ª–∞–∫–æ–≤, –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–æ–≤. –ü–µ—Ä–µ–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å –±–∞—Ä–∂–∞ –±—É—Ä–ª–∞—Ü–∫–∏–º —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–º –∏ —É–ø–æ—Ä–∞–º–∏ –≤ –≥—Ä—É–Ω—Ç —Ä–µ–∫–∏ ‚Äì –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–º–∏ —à–µ—Å—Ç–∞–º–∏. –ù–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ–±—ã —Ç—è–Ω—É–ª –µ–µ –±—É–∫—Å–∏—Ä. –î–ª—è —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–π —Å–ø–æ—Å–æ–± –ø–µ—Ä–µ–º–µ—â–µ–Ω–∏—è, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –¥–æ—Ä–æ–≥–æ —Å—Ç–æ–∏–ª, —Ä–∞–±–æ—á–∞—è –±—É—Ä–ª–∞—Ü–∫–∞—è —Å–∏–ª–∞ ‚Äì –≥—Ä–æ—à–∏. –ê –í–µ–¥–µ–Ω–µ–µ–≤ –∏–º–µ–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à—É—é –∫–æ–Ω—é—à–Ω—é ‚Äì 2-3 –ª–æ—à–∞–¥–∏. –ó–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –≥—É–∂–µ–≤—ã–º, –≥—Ä—É–∑–æ–≤—ã–º –∏–∑–≤–æ–∑–æ–º. –ù–µ –ø–æ–º–Ω—é, –±—ã–ª–∞ –ª–∏ —É –í–µ–¥–µ–Ω–µ–µ–≤–∞ –∂–∏–ª–ø–ª–æ—â–∞–¥—å, —Å–¥–∞–≤–∞–µ–º–∞—è –≤ –Ω–∞–µ–º. –õ–∞–≤—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –∂–µ –∏–º–µ–ª –≤ —Å–≤–æ–µ–º –¥–≤–æ—Ä–µ –¥–≤–∞ —Ñ–ª–∏–≥–µ–ª—è, —Å–¥–∞–≤–∞–µ–º—ã–µ –ø–æ–¥ –∂–∏–ª—å–µ, –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞—à–∞ —Å–µ–º—å—è. –ö–∞–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∂–∏–ª—ã—Ö –¥–æ–º–æ–≤ –≤ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∞—Ö –±—ã–ª–æ –ª–∏—à—å –¥–≤–∞ ‚Äì –ø–æ–ø–∞ –ú–∞–ª–∏–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —è—Ä–æ—Å–ª–∞–≤—Å–∫–∏—Ö –∫—É–ø—Ü–æ–≤-—Ñ–∞–±—Ä–∏–∫–∞–Ω—Ç–æ–≤ –í–∞—Ö—Ä–∞–º–µ–µ–≤—ã—Ö. –ù–æ –æ–Ω –±—ã–≤–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å —Ä–µ–¥–∫–∏–º–∏ –Ω–∞–µ–∑–¥–∞–º–∏. –ï–≥–æ —Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ü–∏—è –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –Ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è, –≤ –±–æ–ª—å—à–æ–º –±–æ–≥–∞—Ç–æ–º –¥–æ–º–µ.  –ú–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–æ–≤ –≤ —Å–ª–æ–±–æ–¥–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∏ —Ä—ã–Ω–∫–æ–≤. –ó–∞ –ø—Ä–æ–º—Ç–æ–≤–∞—Ä–∞–º–∏, –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–∞–º–∏ –¥–æ–º–∞—à–Ω–µ–π —É—Ç–≤–∞—Ä–∏, –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –∫–∞—Å—Ç—Ä—é–ª–∏, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –∑–∞ –æ–≤–æ—â–∞–º–∏, –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω–µ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—å –∏–Ω–æ–≥–¥–∞, –≤ –ª–µ—Ç–Ω–µ-–æ—Å–µ–Ω–Ω–µ–µ –≤—Ä–µ–º—è, –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –ª–æ—à–∞–¥—å–º–∏ –∫–∞–ø—É—Å—Ç—É, –∫–∞—Ä—Ç–æ—Ñ–µ–ª—å, –º–æ—Ä–∫–æ–≤—å, –æ–≥—É—Ä—Ü—ã. –¢–∞–∫–∂–µ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∫–∏—Ç–∞–π—Ü—ã –∏ —Ç–∞—Ç–∞—Ä—ã —Å —Ç—é–∫–∞–º–∏ —Ç–∫–∞–Ω–µ–π –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π –∏ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∞—Ä—à–∏–Ω–æ–º. –ì—Ä–æ–º–∫–æ –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª–∏ —Å–≤–æ–π —Ç–æ–≤–∞—Ä, —Ä–µ–¥–∫–æ, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä—è–≤—à–∏–π –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ö–æ–∑—è–µ–∫. –í —Å–ª–æ–±–æ–¥–µ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –¥–æ–º–æ–≤—ã–µ –ª–∞–≤–∫–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ –Ω–∞—à–µ–º –ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–º –ø–µ—Ä–µ—É–ª–∫–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –ø–æ –æ–±–µ –µ–≥–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å—Ç–æ—è–ª–æ –æ–±—â–∏–º —á–∏—Å–ª–æ–º 14 –¥–æ–º–æ–≤, –±—ã–ª–æ 4 –¥–æ–º–æ–≤—ã—Ö –ª–∞–≤–∫–∏: –°–µ—Ä–µ–±—Ä–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤–∞, –ü—è—Ç–∞–∫–æ–≤–∞, –ü–æ–ª–æ—Å–∫–∏–Ω–∞, –ñ–∞—Ä–∫–æ–≤–∞. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–º–∏ ¬´—É–Ω–∏–≤–µ—Ä–º–∞–≥–∞–º–∏¬ª —Å –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏–º–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∞–º–∏. –ù–∞ –ø—Ä–∏–ª–∞–≤–∫–µ, –Ω–∞ –ø–æ–ª–∫–∞—Ö, –Ω–∞ –ø–æ–ª—É –≤ —Ç–µ—Å–Ω–æ–º —Å–æ—Å–µ–¥—Å—Ç–≤–µ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–∏—Å—å: –ø–æ—Å—Ç–Ω–æ–µ –º–∞—Å–ª–æ –∏ –∑–∞–º–∞–∑–∫–∞, —Å–∞—Ö–∞—Ä –∏ —Å–µ–ª–µ–¥–∫–∞, –∫–æ–ª–±–∞—Å–∞ –∏ –º—ã–ª–æ, –±–æ—á–∫–∞ —Å –ø–∞—Ç–æ–∫–æ–π –∏ –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–º, —Å —Å–µ–ª–µ–¥–æ—á–Ω–æ–π –∏–∫—Ä–æ–π –∏ –¥–µ–≥—Ç–µ–º, –ª–æ–ø–∞—Ç—ã –∏ —É—á–µ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∏, –∫–∞—Ä–∞–Ω–¥–∞—à–∏ –∏ –ª–∞–ø—Ç–∏, —Ç–æ–ø–æ—Ä—ã, –≥–≤–æ–∑–¥–∏, —Ö–ª–µ–± —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –≤—ã–ø–µ—á–∫–∏ —Ö–æ–∑—è–µ–≤ –ª–∞–≤–∫–∏ –∏ —Ç.–ø. –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –¥–µ–ª–∏–∫–∞—Ç–µ—Å–æ–≤: –Ω–∏ —Å—Ç–µ—Ä–ª—è–¥–∏, –Ω–∏ –ª–æ—Å–æ—Å—è, –Ω–∏ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–π, –Ω–∏ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –∏–∫—Ä—ã. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–π —Å–µ–ª–µ–¥–æ—á–Ω–æ–π –∏–∫—Ä—ã –±—ã–ª–æ –≤–¥–æ–≤–æ–ª—å. –í—Å–µ —ç—Ç–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä—ã –∏–º–µ–ª–∏—Å—å –¥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã. –ê –≤ —Ö–æ–¥–µ –≤–æ–π–Ω—ã, —É–∂–µ –∫ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ 1915 –≥–æ–¥–∞, –∏—Ö –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ. –Ý–∞–∑–≤–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å–ø–µ–∫—É–ª—è—Ü–∏—è. –õ–∞–≤–∫–∏ —Ç–∞–∫–∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω—ã –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ, —á–∞—Å—Ç—å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∞ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Ü–∞–º, –∏ –±—É–ª–æ—á–Ω—ã–µ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å.  –° —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ –±—ã–ª–∏ —Å–≤—è–∑–∞–Ω—ã –¥–≤—É–º—è —Å—É—Ö–æ–ø—É—Ç–Ω—ã–º–∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞–º–∏. –û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –¥–æ –ª–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞ –Ω–∞ —Ä–µ–∫–µ –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–ª—å –±—ã–ª–∞ —Å–æ–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∞ —Å –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–¥–æ–º —á–µ—Ä–µ–∑ —ç—Ç—É —Ä–µ–∫—É –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫–µ –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –µ–µ —É—Å—Ç—å—è. –ó–∞ –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–¥ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å —Å–µ–º–∏—Ç–∫—É (2 –∫–æ–ø–µ–π–∫–∏) —Å –Ω–æ—Å–∞. –ü–æ—Ö–æ–¥ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –≤ –æ–±–∞ –∫–æ–Ω—Ü–∞ —Å–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª –≤ –±—é–¥–∂–µ—Ç —Å–µ–º—å–∏ –º–∏–Ω—É—Å 4 –∫–æ–ø–µ–π–∫–∏. –ê –µ—Å–ª–∏ –ø–æ—à–ª–∏ 2-3 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞!. –û—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ —Å–µ–º–∏—Ç–∫–µ –±—ã–ª–æ —É–≤–∞–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º. –ó–∞ 2 –∫–æ–ø–µ–π–∫–∏ –¥–æ –≤–æ–π–Ω—ã –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∫—É–ø–∏—Ç—å –±–µ–ª—É—é, —Å–¥–æ–±–Ω—É—é, —Å–ª–∞–¥–∫—É—é –±—É–ª–æ—á–∫—É, –∑–∞ –ø—è—Ç–æ—á–µ–∫ ‚Äì –±–µ–ª—É—é —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫—É—é –±—É–ª–∫—É (–ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–∏–º–µ–Ω–æ–≤–∞–Ω–∞ –≤ ¬´–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫—ɗ鬪), –∑–∞ 10 –∫–æ–ø–µ–µ–∫ –º–µ—Ä—É (–≤–µ–¥—Ä–æ) –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫–∏ ‚Äì 6-8 –∫–≥. (–≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, –±—ã–ª–∏ –ø—É–¥—ã, —Ñ—É–Ω—Ç—ã, –∑–æ–ª–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏). –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —Å–ª–æ–±–æ–¥–∞–Ω –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º –ø—É—Ç–µ–º, —Ö–æ—Ç—è –∏ –±—ã–ª –æ–Ω –¥–ª–∏–Ω–Ω–µ–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ. –í—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—É—Ç—å –≤–µ–ª –ø–æ —Ç–æ–º—É –∂–µ –ø–æ–ª—é, —á—Ç–æ –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–π, –Ω–æ –≤ –æ–±—Ö–æ–¥ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∞ —Å –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–º –Ω–∞ –¥–∞–º–±—É –∏ –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–µ–∫—É –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–ª—å. –î–∞–º–±–∞ ‚Äì —ç—Ç–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ, –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–µ, –Ω–∞—Å—ã–ø–Ω–æ–µ, –∑–µ–º–ª—è–Ω–æ–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ, –ø—Ä–µ–¥–Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–µ —á–∞—â–µ –≤—Å–µ–≥–æ –¥–ª—è –∑–∞—â–∏—Ç—ã —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –æ—Ç –Ω–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω–∏–π. –í –Ω–∞—à–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–π –º–∞–≥–∏—Å—Ç—Ä–∞–ª–∏. –ü–æ–º–µ—Ö–æ–π —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–≤—è–∑–∏ —Å —É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—ã–º–∏ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞–º–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω–∏—è, –µ–∂–µ–≥–æ–¥–Ω–æ –∑–∞–ª–∏–≤–∞–≤—à–∏–µ –≤–µ—à–Ω–∏–º–∏ –≤–æ–¥–∞–º–∏ –ø–æ–ª—è ‚Äì –Ω–∏–∑–∏–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–∞ –¥–æ–ª–∏–Ω–∞ —Ä–µ–∫–∏ –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–ª—å –≤ —á–µ—Ä—Ç–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞. –ù–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω–∏—è –æ–±—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –¥–æ –ø–æ–ª—É–º–µ—Å—è—Ü–∞ —Å—É—Ö–æ–ø—É—Ç–Ω—É—é —Å–≤—è–∑—å –º–µ–∂–¥—É —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –∏ –∑–∞–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–æ–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç—è–º–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞. –î–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π –º–æ—Å—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–ª—å, –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ 1821 –≥–æ–¥—É, –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã—Ö —Å–≤–∞—è—Ö, –±—ã–ª —É–∑–æ–∫ –∏ —Ç–µ—Å–µ–Ω –¥–ª—è –ø–æ–µ–∑–¥–∞. –ê –∫—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, –µ–≥–æ –µ–∂–µ–≥–æ–¥–Ω–æ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∞–ª –ª–µ–¥–æ—Ö–æ–¥. –í 1831 –≥–æ–¥—É –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –∑–µ–º–ª—è–Ω–æ–π –Ω–∞—Å—ã–ø–∏-–¥–∞–º–±—ã —à–∏—Ä–∏–Ω–æ–π 13 –∏ –¥–ª–∏–Ω–æ–π 1200 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–≤—à–µ–µ—Å—è –≤ 1833 –≥–æ–¥—É. –ë—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –Ω–æ–≤—ã–π –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π –º–æ—Å—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–ª—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤ 1853 –≥–æ–¥—É –∑–∞–º–µ–Ω–µ–Ω –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–º –∏ –±—ã–ª –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω ¬´–ê–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–º –º–æ—Å—Ç–æ–º¬ª. –û–Ω —É–∂–µ –±—ã–ª –≤—ã—Å–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–º, –ø–æ–¥ –Ω–∏–º –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Å—É–¥–∞ –º–∞–ª–æ–≥–æ –≤–æ–¥–æ–∏–∑–º–µ—â–µ–Ω–∏—è, –∞ –ø–æ –º–æ—Å—Ç—É –µ—â–µ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≥–æ–¥—ã XX –≤–µ–∫–∞ –ø–æ—à–µ–ª —Ç—Ä–∞–º–≤–∞–π. –í 1930-–µ –≥–æ–¥—ã –¥–∞–º–±–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–µ–Ω–∞. –í 1962 –≥–æ–¥—É –≤–º–µ—Å—Ç–æ –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ, –±—ã–ª –≤–æ–∑–¥–≤–∏–≥–Ω—É—Ç –Ω–æ–≤—ã–π, –Ω—ã–Ω–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π, –¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω—ã–π, —à–∏—Ä–æ–∫–∏–π –º–æ—Å—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ö–æ—Ç–æ—Ä–æ—Å–ª—å.  –°–ª–æ–±–æ–¥–∞ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏ —Å—Ç–æ–∏—Ç –Ω–∞ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–º –ø—Ä–∞–≤–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É –í–æ–ª–≥–∏. –ë—ã–ª–∞ –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –ø–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞–º –ø–æ–ª—è–º–∏. –í –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ç –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –µ–µ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è —á—É—Ç—å –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ —Å–Ω–∏–∂–∞–µ—Ç—Å—è, —Å–ª–∏–≤–∞—è—Å—å —Å —É—Ä–æ–≤–Ω–µ–º –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏—Ö –ø–æ–ª–µ–π. –°–Ω–∏–∂–∞—é—Ç—Å—è –∏ –æ–±–∞ —Ñ–ª–∞–Ω–≥–∞ –µ–µ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –¥–æ —É—Ä–æ–≤–Ω—è –ø–æ–ª–µ–π. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –∫–∞–∂–¥—É—é –≤–µ—Å–Ω—É –¥–æ 1930-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ —Å–ª–æ–±–æ–¥–∞ –∑–∞–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤–µ—à–Ω–∏–º–∏ –≤–æ–¥–∞–º–∏. –û—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å—É—Ö–æ–π –ª–∏—à—å –ø–æ–ª–æ—Å–∞-–∫—Ä–æ–º–∫–∞ –∑–µ–º–ª–∏ –±–µ—Ä–µ–≥–∞, –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∞—è –∫ —Ä–µ–∫–µ –í–æ–ª–≥–µ, –¥–ª–∏–Ω–æ—é, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —Å –ø–æ–ª–∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –∏ —à–∏—Ä–∏–Ω–æ—é 50-60 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ü—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–≤—à–∏–µ –Ω–∞ —Ç–æ–º —Å—É—Ö–æ–º –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∫–µ –Ω–µ –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±—Å—Ç–≤, –Ω–æ –∏ –ª–∏—à–µ–Ω–∏–π, –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–º—ã—Ö –Ω–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω–∏—è–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤—ã–ø–∞–¥–∞–ª–∏ –Ω–∞ –¥–æ–ª—é –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –∑–∞—Ç–æ–ø–ª—è–µ–º—ã—Ö –≤–æ–¥–æ–π –¥–æ–º–æ–≤. –ê —Ç–∞–∫–∏—Ö –±—ã–ª–æ –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞—é—â–µ–µ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ. –û–¥–Ω–∏ –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —á–µ—Ä–¥–∞–∫–∏, –¥—Ä—É–≥–∏–µ –≤–æ–≤—Å–µ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–ª–∏ –¥–æ–º–∞ –¥–æ —Å–ø–∞–¥–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω—è –≤–æ–¥—ã. –ù–µ—Ä–µ–¥–∫–∏–º–∏ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–¥–Ω—ã–µ –∑–∞–±–æ–ª–µ–≤–∞–Ω–∏—è, –ø–æ—Ä–æ—é –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞—é—â–∏–µ—Å—è —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –∏—Å—Ö–æ–¥–æ–º. –§–ª–∏–≥–µ–ª—å, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞—à–∞ —Å–µ–º—å—è –Ω–∞ –ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–º –ø–µ—Ä–µ—É–ª–∫–µ, –æ—Ç—Å—Ç–æ—è–ª –æ—Ç –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –í–æ–ª–≥–∏ –≤ 50-55 –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö. –Ý–µ–¥–∫—É—é –≤–µ—Å–Ω—É –º—ã –Ω–µ –≤—ã–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª—É ¬´–ø–æ–º–æ—ŗǗ㬪 - –¥–æ—Å–∫–∏, —á—Ç–æ–±—ã —Ö–æ–¥–∏—Ç—å ¬´–ø–æ —Å—É—à–µ¬ª. –£—Ä–µ–∑ –≤–æ–¥—ã, –ø—Ä–∏–±—ã–≤–∞–≤—à–µ–π —Å —Ç—ã–ª–∞ —Å–ª–æ–±–æ–¥—ã, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ–∫–Ω–æ–º –∏ –ø–æ–¥ –ø–æ–ª–æ–º. –ü—Ä—ã–≥–Ω—É –±—ã–≤–∞–ª–æ –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ, –∏ –≤–æ–¥–∞ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º–∏, –ø–ª–æ—Å–∫–∏–º–∏ —Å—Ç—Ä—É—è–º–∏ –≤—ã—Ä—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å —á–µ—Ä–µ–∑ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —â–µ–ª–∏ –º–µ–∂–¥—É –ø–æ–ª–æ–≤–∏—Ü–∞–º–∏. –§–ª–∏–≥–µ–ª—å –±—ã–ª —Ö—É–¥–æ–π, –¥—ã—Ä—è–≤—ã–π, –≤ –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏. –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ —Å –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º –∏ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏–º–∏ –¥–æ–º–∞–º–∏ –≤ –¥–Ω–∏ –Ω–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω–∏–π –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫–∞—Ö –∏ —Å–∞–º–æ–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–ª–æ—Ç–∞—Ö. –ò–∑-–∑–∞ –Ω–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω–∏–π –ø–æ–ª—è, –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏–µ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏, –∏ –Ω–µ –∑–∞—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –ó–∞—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –ª–∏—à—å –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞–≤–æ–¥–Ω–µ–Ω–∏—è. –ò —Å–µ–π—á–∞—Å —Ç–µ—Ö –ø–æ–ª–µ–π –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —É–∂–µ –Ω–µ—Ç. –ù–∞ –Ω–∏—Ö ¬´–ø–æ—Å–∞–∂–µ–Ω—ã –≤—Ç–æ—Ä—ã–µ –ö–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–∏¬ª.

31.07.201310:1031.07.2013 10:10:25

0

31.07.201309:5631.07.2013 09:56:40

–ë–∞–π–∫–∏

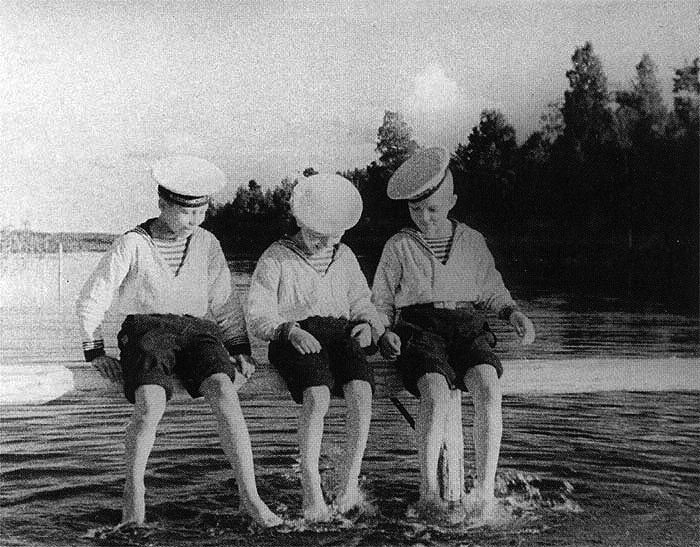

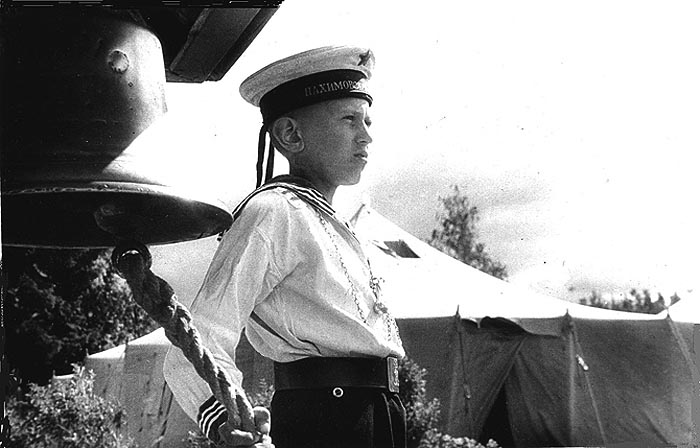

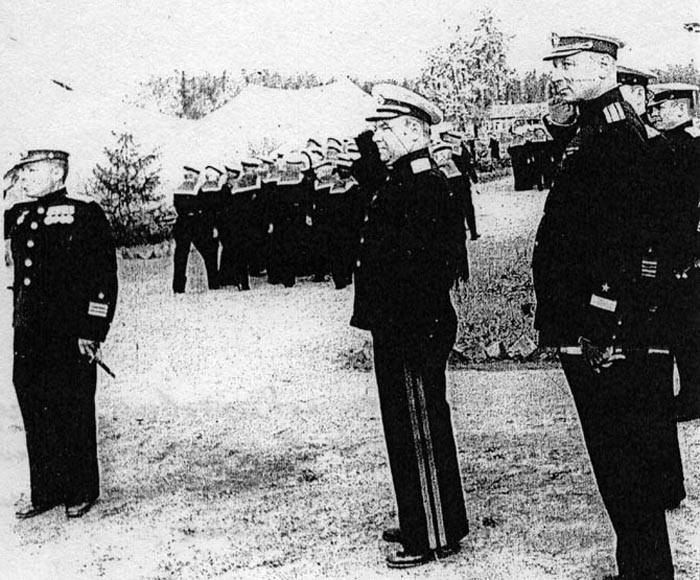

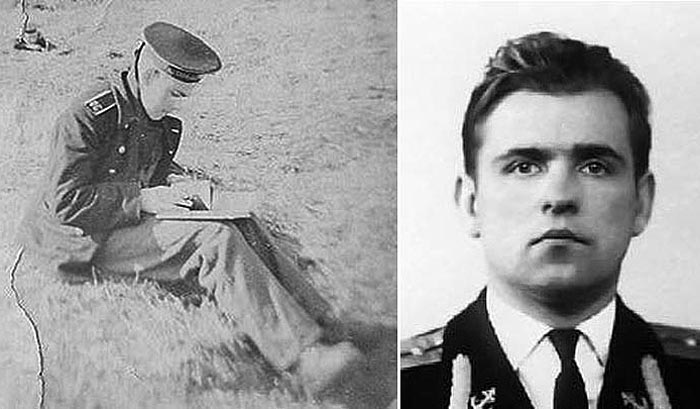

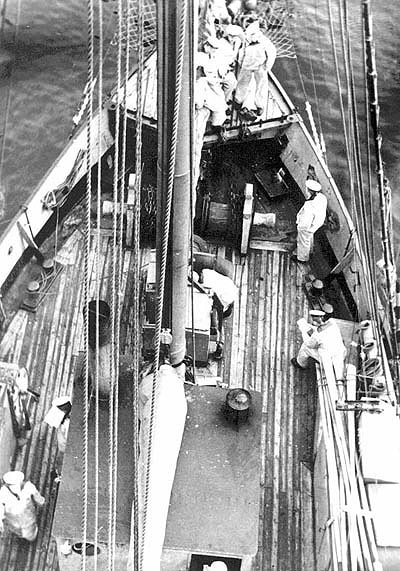

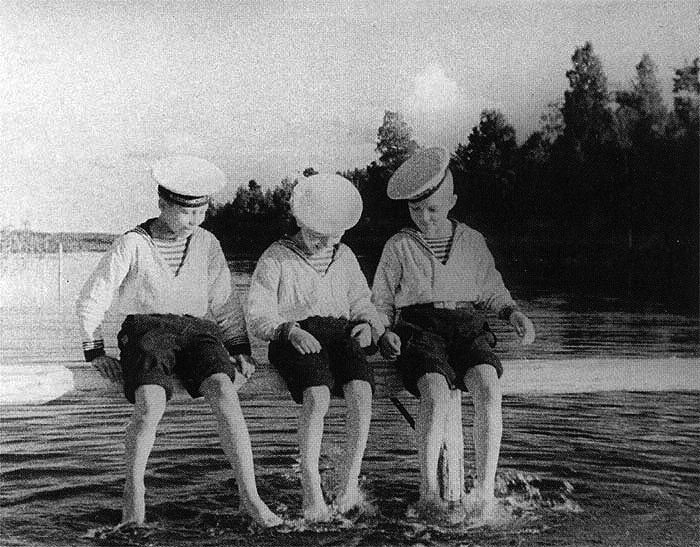

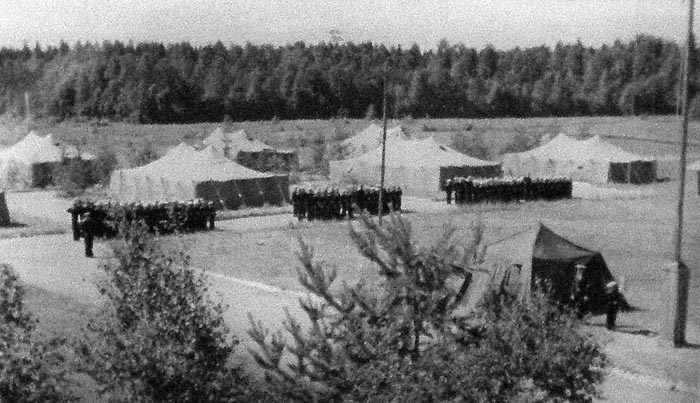

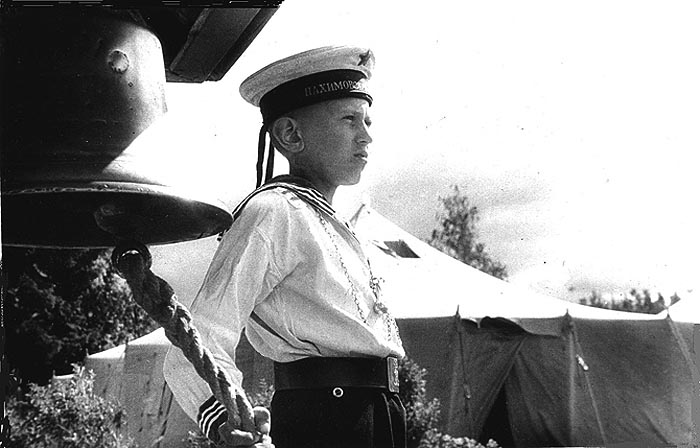

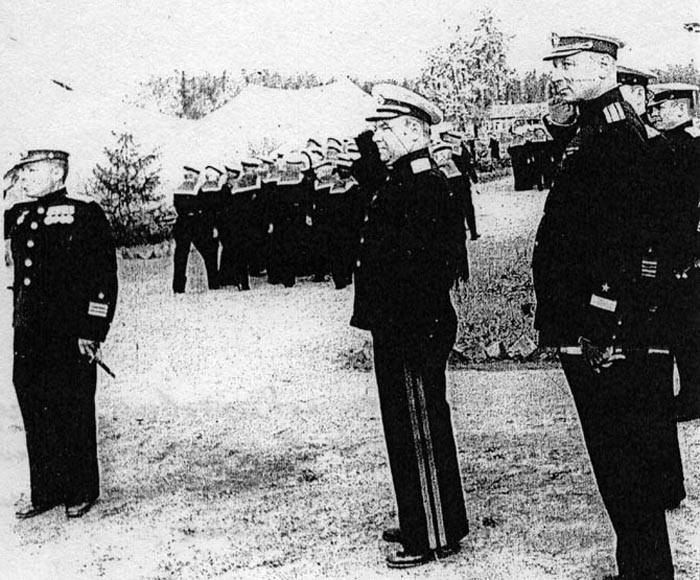

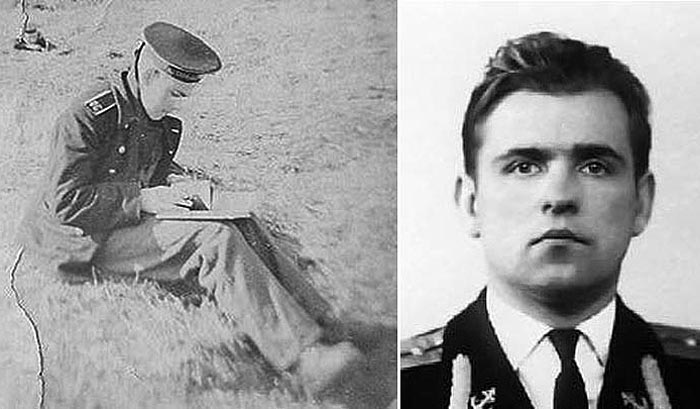

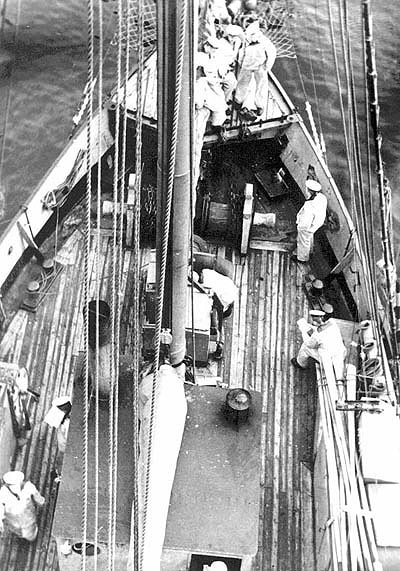

–ë–∞–π–∫–∞ 1 (–õ–∏—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∞—è)–õ–µ—Ç–æ–º 1945 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –∂–∏–≤–æ–π —É–≥–æ–ª–æ–∫. –Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª—Å—è –æ–Ω –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–º —ç—Ç–∞–∂–µ ¬´–ì–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –∑–¥–∞–Ω–∏—謪. –ê –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª —Ç–∞–∫. –í –∫—Ä–æ—à–µ—á–Ω–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∫–µ, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü—ã —É –æ–∫–Ω–∞ –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞–ª—Å—è –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π, —Å–∫–æ–ª–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –∏–∑ –¥–æ—Å–æ–∫ —Å—Ç–æ–ª, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –ø—É—Å—Ç–∞—è –∫–ª–µ—Ç–∫–∞ –¥–ª—è –ø—Ç–∏—Ü –∏ –ø—É—Å—Ç–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º —Å–æ —Å—ä–µ–º–Ω–æ–π —Å–µ—Ç—á–∞—Ç–æ–π –∫—Ä—ã—à–∫–æ–π –∏ –¥–≤–µ—Ä—Ü–µ–π —Å–ø–µ—Ä–µ–¥–∏. –ú–µ–∂–¥—É —Å—Ç–æ–ª–æ–º –∏ —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π –±—ã–ª –≤—Ç–∏—Å–Ω—É—Ç —É–∑–µ–Ω—å–∫–∏–π —Ç–æ–ø—á–∞–Ω –¥–ª—è –∑–∞–≤–µ–¥—É—é—â–µ–π, –≥–¥–µ –æ–Ω–∞ –∏ –Ω–æ—á–µ–≤–∞–ª–∞. –ê –∑–∞–≤–µ–¥—É—é—â–µ–π –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –¥–µ–≤—á—É—à–∫–∞, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, —á—å—è-—Ç–æ –¥–æ—á–∫–∞ –Ω–∞ –æ—Ç–¥—ã—Ö–µ, –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä—à–µ –Ω–∞—Å –ø–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç—É –∏, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º –∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–≥–¥–∞, –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—é—â–∞—è—Å—è, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –Ω–µ –∑–æ–æ–ª–æ–≥–∏–µ–π, –∞ –∫—É–ø–∞–Ω–∏–µ–º –∏ –∑–∞–≥–∞—Ä–æ–º. –ù–∞–º —Å –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª–µ–º –í–æ–ª–æ–¥—å–∫–æ–π –û—Å–∏–ø—á—É–∫–æ–º (–≤ –±—É–¥—É—â–µ–º –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –≤ —Å—É–¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–∏) –¥–µ–≤—É—à–∫–∞ –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å, –Ω—É –∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ–±—ã –∏ –æ–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞ –Ω–∞ –Ω–∞—Å –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ. –ü–æ –Ω–∞—à–µ–º—É —Ä–∞–∑—É–º–µ–Ω–∏—é, –¥–ª—è –Ω–∞–ª–∞–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π –∏ –æ–±—â–µ–Ω–∏—è –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —á–∞—â–µ –ø–æ—Å–µ—â–∞—Ç—å –∂–∏–≤–æ–π —É–≥–æ–ª–æ–∫, –∞ –ø–æ–≤–æ–¥ –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞—Ç—å. –¢–∞–∫ –∫–∞–∫ –ø–æ–π–º–∞—Ç—å –ø—Ç–∏—Ü—É –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ, —Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –æ–±–∑–∞–≤–µ—Å—Ç–∏—Å—å –∑–≤–µ—Ä—é—à–∫–æ–π –¥–ª—è —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º–∞.  –û—Å–∏–ø—á—É–∫ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤–∏—á –∏ –µ–≥–æ –æ—Ç–µ—Ü , –ø–æ–≥–∏–± 17 –º–∞—è 1947 –≥–æ–¥–∞ –ø—Ä–∏ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏–∏ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–ª–µ—Ç–∞ –Ω–∞ –í-25. –ò –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ –Ω–∞–º –ø–æ–º–æ–≥–ª–∞. –¢–æ—Ç –≥–æ–¥ –±—ã–ª –Ω–µ–æ–±—ã—á–∞–π–Ω–æ –∑–º–µ–∏–Ω—ã–º. –¢–µ–ø–ª–æ–µ –ª–µ—Ç–æ, –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –¥–∞—á–Ω–∏–∫–æ–≤ —ç—Ç–æ–º—É –æ—á–µ–Ω—å —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ. –í—Å—é–¥—É –Ω–∞ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞—Ö, –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥–∞—Ö –∫—Ä—É–ø–Ω—ã—Ö –∫–∞–º–Ω–µ–π –≥—Ä–µ–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –≥–∞–¥—é–∫–∏. –ù–∞ –Ω–∞—Å –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –æ–Ω–∏ –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏, –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—è, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –≤—Ä–∞–≥–∞–º–∏. –¢–∞–∫ —á–µ–º —ç—Ç–æ –Ω–µ –∑–≤–µ—Ä—É—à–∫–∞ –¥–ª—è –∂–∏–≤–æ–≥–æ —É–≥–æ–ª–∫–∞, –Ω–µ —Ö—É–∂–µ –ª—é–±–æ–π –¥—Ä—É–≥–æ–π. –ì–ª–∞–≤–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞, –∫–∞–∫ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Ç–∞–∫—É—é —Ç–≤–∞—Ä—å –≤ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º, –≥–∞–¥—é–∫-—Ç–æ –º—ã, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –ø–æ–±–∞–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –ò –í–æ–ª–æ–¥—å–∫–∞ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª —Å–ø–æ—Å–æ–±. –î–ª—è –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∫–∏ –Ω–∞–¥–ª–æ–º–∏–ª –ø–æ—Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä—É—Ç –∏ —Å–æ–≥–Ω—É–ª –µ–≥–æ. –í –Ω–∞–¥–ª–æ–º –∑–∞—Å—É–Ω—É–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∑–º–µ–∏, –ø–æ–º–æ–≥–∞—è –¥—Ä—É–≥–æ–π –ø–∞–ª–∫–æ–π. –°–≤–µ–ª–∏ –∫–æ–Ω—Ü—ã –≤–º–µ—Å—Ç–µ, –∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ –≥—Ä–æ–º–∞–¥–Ω–æ–π –∂–µ–Ω—Å–∫–æ–π —à–ø–∏–ª—å–∫–∏, –Ω–∞ —Ç—É–ø–æ–º –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤–∏—Å–µ–ª–æ, –∏–∑–≤–∏–≤–∞—è—Å—å, —Ç–µ–ª–æ –∑–º–µ–∏, –∏ –Ω–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç—ã—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö –ø–æ–Ω–µ—Å–ª–∏ –≤ –ø–æ–¥–∞—Ä–æ–∫ –Ω–µ–Ω–∞–≥–ª—è–¥–Ω–æ–π. –ù–∞—à–µ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —É ¬´–ì–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –∑–¥–∞–Ω–∏—謪 –≤—ã–∑–≤–∞–ª–æ –Ω–µ–ø–æ–¥–¥–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å —É —Ä–µ–±—è—Ç –º–ª–∞–¥—à–∏—Ö —Ä–æ—Ç, —É–∂–∏–Ω–∞–≤—à–∏—Ö –≤ –ª–µ—Ç–Ω–µ–π —Å—Ç–æ–ª–æ–≤–æ–π. –ù–æ –Ω–∞—à–µ–π –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–∏—Ü—ã –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –∏ –∑–º–µ—é –º—ã –∑–∞—Å—É–Ω—É–ª–∏ –≤ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º, –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–∞—è, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞–¥—É–µ—Ç—Å—è, –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–≤ –≤ —Å–≤–æ–µ–º —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∂–∏–ª—å—Ü–∞. –£—Ç—Ä–æ–º, –¥–æ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫–∞, –ø–æ–º—á–∞–ª–∏—Å—å –≤ –∂–∏–≤–æ–π —É–≥–æ–ª–æ–∫ –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–∞—Ç—å —Å—é—Ä–ø—Ä–∏–∑ –∏ –≤—ã—Å–ª—É—à–∞—Ç—å –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω—ã–µ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–∏ –¥–µ–≤—É—à–∫–∏, –Ω–æ –Ω–∞—Å –æ–∂–∏–¥–∞–ª –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∫–∏—Å–ª—ã–π –ø—Ä–∏–µ–º. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º–µ –∂–∏–≤—É—Ç —É–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∑–º–µ–π. –°–∞–º—ã–µ —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—á–Ω—ã–µ —Ä–µ–±—è—Ç–∞ –º–ª–∞–¥—à–∏—Ö —Ä–æ—Ç –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –Ω–∞—à—É –∏–¥–µ—é –∏, –ø–µ—Ä–µ–Ω—è–≤ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—é —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫–∏, —É–∂–µ —É—Å–ø–µ–ª–∏ –∏—Ö –Ω–∞–ª–æ–≤–∏—Ç—å. –ò —Ç–æ–∂–µ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–Ω–µ—Å–ª–∏ –∏—Ö –¥–µ–≤—É—à–∫–µ. –ê –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –≤ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º–µ —É–∂–µ –ª–µ–∂–∞–ª —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–π, –º–æ–Ω–æ–ª–∏—Ç–Ω—ã–π –ø–ª–∞—Å—Ç –∑–º–µ–π, –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–∞—è —É—Ä–æ–≤–Ω—è –¥–≤–µ—Ä—Ü—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞–¥ –¥–Ω–æ–º —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ 15. –ù–∞–≤—Å–∫–∏–¥–∫—É –∏—Ö –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ 50.  –ú–∞–ª—ã—à–∏, –∑–∞–±–æ—Ç—è—Å—å –æ –∂–µ–ª—É–¥–∫–∞—Ö —ç—Ç–∏—Ö —Ç–≤–∞—Ä–µ–π, –Ω–∞—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –ª—è–≥—É—à–µ–∫. –õ—è–≥—É—à–∫–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–µ—Ä—Å–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏, —Å–æ –∑–Ω–∞–∫–∞–º–∏ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞–º, —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –Ω–∞ –∏—Ö —Å–ø–∏–Ω–∞—Ö —á–µ—Ä–Ω–∏–ª—å–Ω—ã–º –∫–∞—Ä–∞–Ω–¥–∞—à–æ–º, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–¥–∏—Ç—å –∑–∞ –∏—Ö –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å—É–¥—å–±–æ–π. –ù–æ –∑–º–µ–∏, –≤ –Ω–µ–≤–æ–ª–µ, —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ª—è–≥—É—à–∫–∞–º–∏, –≥–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –Ω–µ–ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–æ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–æ —à–∏–ø–µ–ª–∏ –∏ —à—É—Ä—à–∞–ª–∏ —Å –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –ø—Ä–∏–∑–≤—É–∫–æ–º, –µ—Å–ª–∏ –∏—Ö –ø–æ—à–µ–≤–µ–ª–∏—Ç—å –ø–∞–ª–∫–æ–π. –ê –ª—è–≥—É—à–∫–∏ –ø—Ä—ã–≥–∞–ª–∏ –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö—É –∏ —Ç–æ–∂–µ, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –µ—Å—Ç—å, –Ω–æ –Ω–µ –ª–æ–≤–∏—Ç—å –∂–µ, –¥–ª—è –Ω–∏—Ö –∫–æ–º–∞—Ä–æ–≤. –ü—Ä–æ—à–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π, –Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ, –∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –∫ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º—É —É–≥–∞—Å–∞–ª. –ú–∞–ª—ã—à–∏ –≤—Å–µ —Ä–µ–∂–µ –∑–∞–±–µ–≥–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ–∏–Ω—Å–ø–µ–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏—Ö –ª—è–≥—É—à–µ–∫. –ù—É –∞ –º—ã —Å –í–æ–ª–æ–¥—å–∫–æ–π –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏, –≤—Ä–æ–¥–µ –±—ã –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—è—Å—å –∑–º–µ—è–º–∏ –∏, —É—Ö–∞–∂–∏–≤–∞—è, —Ä–∞–∑–≤–ª–µ–∫–∞–ª–∏ –¥–µ–≤—É—à–∫—É —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞–º–∏, –Ω–æ –Ω–∞ –Ω–∞—Å –æ–Ω–∞ –æ—Å–æ–±–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∞, –∏ –∫ —Å–æ—Å–µ–¥—Å—Ç–≤—É —Å –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º–∞ —Ç–æ–∂–µ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ. –ò –≤–æ—Ç! –ö—Ç–æ-—Ç–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –Ω–µ –∑–∞–ø–µ—Ä –¥–≤–µ—Ä—Ü—É —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º–∞. –ó–º–µ–∏, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —Ö–æ—Ç—è –∏ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –Ω–µ–ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–æ, –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª–∏ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â—É—é –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫—É –∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –¥–≤–µ—Ä—Ü–∞ –Ω–µ –Ω–∞ –∑–∞–ø–æ—Ä–µ, –¥–æ–∂–¥–∞–≤—à–∏—Å—å –Ω–æ—á–∏, —Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–Ω—É–ª–∏ –µ–µ –∏ –ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞—É—Ç–µ–∫. –ù—É, –∞ –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ, –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –ù–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ –æ–¥–Ω–æ, –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –∏—Ö –ø—É—Ç–∏ –±—ã–ª –ø—Ä—ã–∂–æ–∫ —Å–æ —Å—Ç–æ–ª–∞ –Ω–∞ —É–∑–µ–Ω—å–∫–∏–π —Ç–æ–ø—á–∞–Ω, –≥–¥–µ —Å–ø–∞–ª–∞ –¥–µ–≤—É—à–∫–∞, –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª, –∏ –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –∫–∞–∫–∏–º –ø—É—Ç–µ–º (–¥–≤–µ—Ä–∏ –±—ã–ª–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã, –∞ –∫–∞–∫–∏—Ö-–ª–∏–±–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã—Ö –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–π –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –º—ã –Ω–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª–∏) –Ω–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —á—Ç–æ –¥–µ–≤—É—à–∫–∞, —É–≤–∏–¥–µ–≤ —É—Ç—Ä–æ–º, –ø—É—Å—Ç–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Ä–∏—É–º –≤ –ø–∞–Ω–∏–∫–µ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∞ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –ø–æ–ª—É–æ–¥–µ—Ç–∞—è, –±–æ—Å–∏–∫–æ–º –ø—Ä—è–º–æ –≤ –æ–±—ä—è—Ç–∏—è –∫—É—Ö–æ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —à–ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫ –¥–ª—è –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤. –ü–µ—Ä–µ–ø—É–≥–∞–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–≤–∞—Ä–∏—Ö–∏ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –¥–∞–∂–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ ¬´–ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ¬ª, –≥–¥–µ —Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã –∏ –≤—Å–µ, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –¥–ª—è –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫–∞. –ù–∞ –ø–æ–º–æ—â—å –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—ã –∫–∞–¥—Ä–æ–≤–æ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã. –û–Ω–∏ –≤—ã–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –º–µ—à–∫–∏ –∏ –∫–æ—Ä–æ–±–∫–∏ —Å –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏, —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –∏—Ö –∏ —Ç—Ä—è—Å–ª–∏, –¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∏—Ä—É—è –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏ –∏ –≤—Å—Ç—Ä—è—Ö–∏–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–≤–∞—Ä—Å–∫—É—é —Å–ø–µ—Ü–æ–¥–µ–∂–¥—É, —Å–∫–∞—Ç–µ—Ä—Ç–∏ –∏ –ø–æ–ª–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∞. –ï—â–µ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–∞–º –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –∏ –Ω–∞–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–≤–æ–π —Å–º–µ–Ω—ã –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤ –≤ –ª–µ—Ç–Ω–µ–π —Å—Ç–æ–ª–æ–≤–æ–π, –Ω–æ –±–µ–∑ —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –∫–∞—à–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª–∏ –≤ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å. –ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –¥–∞–º—ã –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–º–∏—Ä–∏–ª–∏—Å—å —Å —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–µ–π –∏, –æ–ø–∞—Å–∞—è—Å—å, –≤ ¬´–ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ¬ª —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –î–∞ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –æ—Å—Ç–µ—Ä–µ–≥–∞–ª–∏—Å—å. –î–µ–≤—É—à–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–ª–∏–ª–∞—Å—å –∫ –ø–æ–≤–∞—Ä–∏—Ö–∞–º –≤ –∏—Ö –¥–æ–º–∏–∫ –∏ —Å—Ç–∞–ª–∞ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω–æ–π. –ñ–∏–≤–æ–π —É–≥–æ–ª–æ–∫ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–º–æ–∫. –ê –ª—è–≥—É—à–µ–∫, —Ä–∞—Å–ø—Ä—ã–≥–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –ø–æ –≤—Å–µ–º –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏—è–º, –µ—â–µ –¥–æ–ª–≥–æ –≤—ã–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É.  –ë–∞–π–∫–∞ 2 (–ò—Ä–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è) –ë–∞–π–∫–∞ 2 (–ò—Ä–æ–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è)–ó–∞–º–µ—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–∞ —É—á–∏–ª–∏—â–∞ –ø–æ —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –º–µ–Ω—è–ª–∏—Å—å —É –Ω–∞—Å –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ –ª–∏—Ü–∞ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º—ã —É–∑–Ω–∞–≤–∞–ª–∏ –ø–æ –µ–≥–æ –Ω–æ–≤–æ–≤–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è–º. –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç, –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ–µ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–≥–æ –∑–ª–æ–¥–µ—è (—Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é –µ–≥–æ –ø–∞–º—è—Ç—å –Ω–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞), —á—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–≥–æ —á–∞—è –ø–∏—Ç–æ–Ω—ã –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –≥—É–ª—è—Ç—å, –∫–∞–∫ –ø–æ–ø–∞–ª–æ, –∞ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ —á–∞—Å–∞ –ø–æ–≤–∑–≤–æ–¥–Ω–æ –º–∞—Ä—à–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –ø–æ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π –∏ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –ø–µ—Ç—å. –ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏ –Ω–∞–º, –Ω–∏ –Ω–∞—à–∏–º –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—è–º, —ç—Ç–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å, –Ω–æ —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –Ω–µ –ª–µ–Ω–∏–ª—Å—è –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π –ø–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞–º, –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É—è –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–∏—Ö —É–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–π. –ò –≤–æ—Ç, –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è—è—Å—å —ç—Ç–æ–º—É –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—É, –∫–∞–∂–¥—ã–π –≤–µ—á–µ—Ä –æ–∫–æ–ª–æ 20 –≤–∑–≤–æ–¥–æ–≤ (–ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ 400 –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤) –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –≤ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏—Ö —Å—É–º–µ—Ä–∫–∞—Ö –≤—ã—à–∞–≥–∏–≤–∞—Ç—å –ø–æ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π, –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–∏, –∏ –≤–æ –≤–µ—Å—å –≥–æ–ª–æ—Å —Ä–∞—Å–ø–µ–≤–∞—Ç—å —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤—ã–µ –ø–µ—Å–Ω–∏, –≤—ã–±–∏—Ä–∞—è —Ä–µ–ø–µ—Ä—Ç—É–∞—Ä –ø–æ–∑–∞–∫–æ–≤—ã—Ä–∏—Å—Ç–µ–π. –ó—Ä–µ–ª–∏—â–µ, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, –±—ã–ª–æ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª—è—é—â–∏–º, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –¥–ª—è —Ä–µ–¥–∫–∏—Ö —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤ –Ω–∞—à–∏—Ö –∫—Ä–∞—è—Ö –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–∏—Ö.  –°–µ–π—á–∞—Å —É–∂–µ —Ç–æ—á–Ω–æ –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å, —É –∫–æ–≥–æ –∏–∑ —Ä–µ–±—è—Ç –Ω–∞—à–µ–≥–æ –≤–∑–≤–æ–¥–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –∏–¥–µ—è (–º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —É –í–ª–∞–¥–ª–µ–Ω–∞ –í–∏–Ω–Ω–∏–∫–∞). –ï—Å–ª–∏ –Ω–æ–≤—ã–π –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫, —Ç–∞–∫–æ–π –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª—å —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤—ã—Ö —ç–∫–∑–µ—Ä—Å–∏—Å–æ–≤, —Ç–æ –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –ø–æ—Ä–∞–¥—É–µ–º –µ–≥–æ —Å–≤–µ–∂–µ–π –≤—ã–¥—É–º–∫–æ–π, –ø—Ä–æ–π–¥–µ–º —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤—ã–º —à–∞–≥–æ–º —Å –Ω–µ—Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π –ø–µ—Å–Ω–µ–π. –î–∞ –Ω–∞–º –∏ —Å–∞–º–∏–º –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–∏—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–µ –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –º—ã –∂–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Ç–µ—Ä—è–ª–∏, –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –±–µ–∑ —Ç–æ–ª–∫—É –≤–∑–∞–¥ –∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥, –∞ —Ç–∞–∫ –±—É–¥–µ—Ç –≤ —ç—Ç–æ–º —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —Å–º—ã—Å–ª. –ò–¥–µ—é –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏, –¥–∞ –∏ –ø–µ—Å–Ω—é –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –¥–æ–ª–≥–æ –∏—Å–∫–∞—Ç—å. –í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ —ç–∫—Ä–∞–Ω–∞–º –∫–∏–Ω–æ—Ç–µ–∞—Ç—Ä–æ–≤ –∏ —É –Ω–∞—Å –≤ –∑–∞–ª–µ —É—á–∏–ª–∏—â–µ —à–µ–ª –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω—ã–π —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ñ–∏–ª—å–º-–æ–ø–µ—Ä–µ—Ç—Ç–∞ (–ø–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä–µ—à–Ω–∏–º –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è–º –º—é–∑–∏–∫–ª) ¬´–ê—Ä—à–∏–Ω –ú–∞–ª –ê–ª–∞–Ω¬ª —Å –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –∞–∑–µ—Ä–±–∞–π–¥–∂–∞–Ω—Å–∫–∏–º –ø–µ–≤—Ü–æ–º, –∫—Ä–∞—Å–∞–≤—Ü–µ–º –Ý–∞—à–∏–¥–æ–º –ë–µ–π–±—É—Ç–æ–≤—ã–º –≤ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–π —Ä–æ–ª–∏. –ù–∞—á–∞–ª–æ –æ–¥–Ω–æ–π –ø–µ—Å–Ω–∏ –∏–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ñ–∏–ª—å–º–∞ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–æ —Ä–∏—Ç–º–∞: ¬´–ó-—É-–ª-–µ-–π-–∫-–∞ –•-–∞-–∞-–Ω-—É-—É-–º –æ —Ç–µ–±–µ –æ-–æ-–¥–Ω-–æ-–π —è –º–µ—á—Ç-–∞-–∞-—é, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –Ω-–∞-–ø–µ–≤-–∞-–∞-—é –æ –º–æ—è –ó-—É-–ª-–µ-–π-–∫-–∞ –•-–∞-–∞-–Ω-—É-—É-–º‚Ķ¬ª. –í–æ—Ç —ç—Ç—É –ø–µ—Å–Ω—é –º—ã –∏ –≤—ã–±—Ä–∞–ª–∏ –¥–ª—è —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç–∞. –ï—Å–ª–∏ –∫–æ–º—É-–ª–∏–±–æ –ø–æ–∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –∑–∞–¥–∞—á–∞ –Ω–µ—Å–ª–æ–∂–Ω–∞—è, —Ç–æ –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É–π—Ç–µ —Å–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–≥—É–ª—è—Ç—å—Å—è, —Ä–∞—Å–ø–µ–≤–∞—è –ø–µ—Å–Ω—é –Ω–µ –≤ —Ç–∞–∫—Ç —à–∞–≥–∞–º. –¢—Ä–µ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–≤. –Ý–æ—Ç–Ω—ã–µ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏ –±—ã–ª–∏ –≤ –∫—É—Ä—Å–µ –∏ —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–º –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞. –ü–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –∏ —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—è. –ß—Ç–æ–±—ã –Ω–µ —Å–±–∏—Ç—å—Å—è —Å —Ä–∏—Ç–º–∞ —à–∞–≥–æ–≤, –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Ä–µ–±—è—Ç —Å –º—É–∑—ã–∫–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å–ª—É—Ö–æ–º (–í–æ–ª–æ–¥—å–∫–∞ –û—Å–∏–ø—á—É–∫) –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–∏–º –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º, –Ω–æ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –≤—Å–µ, –∑–∞–¥–∞–≤–∞–ª —Ç–µ–º–ø —à–∞–≥–∞–º: ¬´–Ý–∞–∑-–î–≤–∞-–¢—Ä–∏¬ª, –∞ —É –ú–∞—Ä–∞—Ç–∞ –Ý–∞—Ö–∏–º–æ–≤–∞ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª–∞—Å—å —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—å –≤–µ—Å—Ç–∏ –º–µ–ª–æ–¥–∏—é –ø–µ—Å–Ω–∏, –Ω–µ —Å–±–∏–≤–∞—è—Å—å –Ω–∞ —Ä–∏—Ç–º, –∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≥—Ä–æ–º–∫–æ –ø–æ–¥–ø–µ–≤–∞–ª–∏. –í—Ä–æ–¥–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç—å—Å—è. –ò –º—ã —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–∏—Ç—å –∑–∞–¥—É–º–∞–Ω–Ω–æ–µ, –ø—Ä–æ–¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞—à–∏ –¥–æ—Å—Ç–∏–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫—É. –í–æ–ª–Ω–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ. –ù–æ, –ø–æ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏—é –º–∏—á–º–∞–Ω–∞ –°–µ–º–µ–Ω–æ–≤–∞, —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω—ã —Ä–æ—Ç—ã, –≤–∑–≤–æ–¥ –ø—Ä–æ—à–µ–ª –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ, –Ω–µ —Å–±–∏–≤–∞—è—Å—å —Å —Ç–µ–º–ø–∞. –î–∞ –º—ã –∏ —Å–∞–º–∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –≤—Å–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ò, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –∑–∞ —ç—Ç–æ—Ç –ø–æ–¥–≤–∏–≥ –ø–æ—Ö–≤–∞–ª—ã, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤–æ—Å—Ö–∏—â–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∫—Ä–∏–∫–æ–≤ ¬´–±—Ä–∞–≤–æ!¬ª, ¬´–º–æ–ª–æ–¥—Ü—ã!¬ª. –ù–æ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª –Ω–∞—à–µ–π –∑–∞—Ç–µ–∏, –æ–Ω –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–∏–∫–æ–º –Ω–µ –ø–æ –ø—Ä–∏–∑–≤–∞–Ω–∏—é, –∞ –ø–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –í–º–µ—Å—Ç–æ –æ–∂–∏–¥–∞–µ–º–æ–≥–æ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–∞ –º—ã —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –∏—Å—Ç–æ—à–Ω—ã–µ, –≤–æ–∑–º—É—â–µ–Ω–Ω—ã–µ –∫—Ä–∏–∫–∏ ¬´–æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –ø–µ—Å–Ω—é¬ª, ¬´–±–µ–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏–µ¬ª, ¬´–≤–∑–≤–æ–¥ —Å—Ç–æ–𬪠–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ: ¬´–ú–∏—á–º–∞–Ω! (–°–µ–º–µ–Ω–æ–≤—É) —ç—Ç–∏—Ö –≥–æ–Ω—è—Ç—å –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –µ—â–µ –ø–æ —á–∞—Å—É –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –ø–æ–∫–∞ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –Ω–∞—É—á–∞—Ç—Å—è –ø–µ—Ǘ嬪.  –ù–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ, —ç—Ç–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å –±–ª–∞–≥–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –¥–ª—è –≤—Å–µ—Ö –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤. –°—Ä–µ–¥–∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ —É—á–∏–ª–∏—â–∞ –ø–µ—Å–µ–Ω–Ω—ã–π —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –æ–≥–ª–∞—Å–∫—É –∏ –æ–¥–æ–±—Ä–µ–Ω–∏–µ. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –∏ —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–º—É –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫—É —Ä–∞—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤–∞–ª–∏ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –æ–Ω –≤–ª—è–ø–∞–ª—Å—è. –¢–∞–∫ –∏–ª–∏ –∏–Ω–∞—á–µ, –Ω–æ –Ω–∞ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π –ø–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞–º –º—ã –µ–≥–æ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∏, –∏ –≤—Å—è —ç—Ç–∞ —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–∞—è –∑–∞—Ç–µ—è —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–º–µ—Ä–ª–∞. –î–∞ –∏ —Å–∞–º —ç—Ç–æ—Ç —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –∫–∞–∫-—Ç–æ –Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –∏—Å—á–µ–∑ –∏–∑ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø–æ–ª—è –∑—Ä–µ–Ω–∏—è, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –¥–∞–∂–µ –∏–∑-–∑–∞ –ø—Ä–æ—Ñ–Ω–µ–ø—Ä–∏–≥–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ë–∞–π–∫–∞ 3 (–î—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è)–•–æ—á—É —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –æ–± –æ–¥–Ω–æ–º, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –∑–∞–±—ã—Ç–æ–º —ç–ø–∏–∑–æ–¥–µ –∏–∑ –∂–∏–∑–Ω–∏ —É—á–∏–ª–∏—â–∞ —Å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –ø—Ä–µ–¥–∏—Å–ª–æ–≤–∏–µ–º –∏–∑ –Ω–æ—Å—Ç–∞–ª—å–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π. –í—Å—è –Ω–∞—à–∞ –ù–∞—Ö–∏–º–æ–≤—Å–∫–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å –≤ 1945-1950 –≥–æ–¥–∞—Ö –±—ã–ª–∞ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–∞ —Å –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥–∞–º–∏. –í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –º—ã —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –≤ –ø–∞—Ä–∞–¥–µ –Ω–∞ –î–≤–æ—Ä—Ü–æ–≤–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ 1 –º–∞—è 1945 –≥–æ–¥–∞. –ü—Ä–æ—à–ª–∏, –≤–æ–ª–Ω—É—è—Å—å, –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –±–µ–∑ –æ—Å–æ–±–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏, –≤ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Å —É–∫–æ—Ä–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —à–µ—Ä–µ–Ω–≥–∞–º–∏, –≤ —Ñ–æ—Ä–º–µ ‚Ññ 3 (—á–µ—Ä–Ω—ã–µ —Ñ–æ—Ä–º–µ–Ω–∫–∏ –∏ –±—Ä—é–∫–∏). –ê –Ω–∞ 7 –Ω–æ—è–±—Ä—è —É–∂–µ —Å —à–µ—Ä–µ–Ω–≥–∞–º–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞ –∏ –≤ –±—É—à–ª–∞—Ç–∞—Ö. –í –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º –Ω–∞–º —Å—à–∏–ª–∏ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–µ –º—É–Ω–¥–∏—Ä—ã, –∏ –º—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã–º–∏ —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥–æ–≤ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ. –£—á–∏–ª–∏—â–µ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ –Ω–∞ –ø–∞—Ä–∞–¥—ã –¥–≤–∞ –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–∞, –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–µ—Å—å —Å–ø–∏—Å–æ—á–Ω—ã–π —Å–æ—Å—Ç–∞–≤. –í –∫–∞–∂–¥–æ–º –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–µ –¥–µ—Å—è—Ç—å —à–µ—Ä–µ–Ω–≥, –ø–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≤ —Ä—è–¥—É. –≠—Ç–æ 400 –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤ –ø–ª—é—Å –≥–æ—Ä—è—á–∏–π —Ä–µ–∑–µ—Ä–≤. –í–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥ –∏ –¥–∞–∂–µ —Å–ª–µ–∑—ã —É–º–∏–ª–µ–Ω–∏—è —É –ø—É–±–ª–∏–∫–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª –Ω–∞—à –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω, —Å –∫—Ä–æ—à–µ—á–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–Ω–∏–º–∏ –ø–∏—Ç–æ–Ω—á–∏–∫–∞–º–∏ –∏–∑ 5 –∏ 6 —Ä–æ—Ç –≤ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö —à–µ—Ä–µ–Ω–≥–∞—Ö (6 —Ä–æ—Ç–∞ —ç—Ç–æ —Ä–µ–±—è—Ç–∞, –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–≤—à–∏–µ –≤ 1945 –≥–æ–¥—É). –ü–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –∫ –ø–∞—Ä–∞–¥–∞–º –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –Ω–µ—Ä–æ–≤–Ω—ã—Ö –±—É–ª—ã–∂–Ω—ã—Ö –º–æ—Å—Ç–æ–≤—ã—Ö –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π, –∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–æ–π –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω—ã—Ö. –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è—â–∏—Ö –ø–ª–æ—â–∞–¥–æ–∫, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —Å –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–æ–≤—ã–º –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ–º, –≤ –æ–∫—Ä—É–≥–µ –∏ –≤ –ø–æ–º–∏–Ω–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ (–∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω—É—é —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ 1950-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤). –ù–æ –±—É–ª—ã–∂–Ω–∏–∫ –Ω–µ –ø–æ–º–µ—à–∞–ª –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –æ—Å–≤–æ–∏—Ç—å –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–π —Å—Ç—Ä–æ–π, –∞ –Ω–∞ –¥–∏–∞–±–∞–∑–µ –î–≤–æ—Ä—Ü–æ–≤–æ–π –∏ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–µ–π –≤–æ–æ–±—â–µ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –∫–ª–∞—Å—Å. –ú–æ—Å–∫–≤–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≥–æ—Å—Ç–µ–ø—Ä–∏–∏–º–Ω–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∞ –Ω–∞—Ö–∏–º–æ–≤—Ü–µ–≤. –ü—Ä—è–º–æ —É –≤–æ–∫–∑–∞–ª–∞ –Ω–∞—Å –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∞ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞ –ª–µ–Ω–¥-–ª–∏–∑–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –ù–∞—Ä–∫–æ–º–∞—Ç–∞ –í–ú–§, –æ—á–µ–Ω—å –Ω–∞—Ä—è–¥–Ω—ã—Ö. –ú–∞—à–∏–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –≤—ã–∫—Ä–∞—à–µ–Ω—ã –≤ —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–Ω—ã–π —è—Ä–∫–æ-–≥–æ–ª—É–±–æ–π —Ü–≤–µ—Ç —Å –±–µ–ª—ã–º–∏ –ø–æ–ª–æ—Å–∞–º–∏, –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º–∏ –¥–∏—Å–∫–∞–º–∏ –∫–æ–ª–µ—Å –∏ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è–º–∏ —è–∫–æ—Ä–µ–π. –ö—É–∑–æ–≤–∞ –±—ã–ª–∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü–∞, –Ω–æ –±–µ–∑ —Ç–µ–Ω—Ç–æ–≤, —Å –ø—Ä–æ–¥–æ–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Å–∏–¥–µ–Ω–∏—è–º–∏, –≤–º–µ—â–∞—é—â–∏–º–∏ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –ø–æ 30 –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤. –ö–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª—è–ª–∞—Å—å –∑–∞ —É—á–∏–ª–∏—â–µ–º –Ω–∞ –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –∏ –¥—Ä–æ–±–∏–ª–∞—Å—å, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑–≤–æ–∑–∏—Ç—å —Ä–µ–±—è—Ç –ø–æ —Ä–∞–∑–Ω—ã–º –º–µ—Ä–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è–º. –ü—Ä–∏ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤—ã–µ–∑–¥–∞—Ö –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–Ω–µ–º –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–µ —Ä–∞–∑–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–Ω–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –∏ —É—á–∏–ª–∏—â–Ω—ã–π –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–π –±–∞–∑—ã —É –Ω–∞—Å –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ñ–∏–ª–∏ –º—ã –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤ –∑–¥–∞–Ω–∏–∏ –±—Ä–æ–Ω–µ—Ç–∞–Ω–∫–æ–≤–æ–π –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏, –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–∫–µ –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–æ–π –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏, –≤ ¬´—à–∫–æ–ª–µ –°–°¬ª (¬´—à–∫–æ–ª–∞ —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤—ã—Ö —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–Ω¬ª) –∏ –≥–¥–µ-—Ç–æ –µ—â–µ.  –í –ú–æ—Å–∫–≤–µ –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∞ –æ–±—à–∏—Ä–Ω–∞—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∞. –ù–µ–∏–∑–º–µ–Ω–Ω—ã–º –±—ã–ª–æ –ø–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏–µ —Ç–µ–∞—Ç—Ä–æ–≤, —á–∞—â–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Ç–µ–∞—Ç—Ä–∞ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –ê—Ä–º–∏–∏, —Ü–∏—Ä–∫–∞, –º—É–∑–µ–µ–≤, –∏ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, –¥–∞–∂–µ –∑–æ–ª–æ—Ç—ã—Ö –∫–ª–∞–¥–æ–≤—ã—Ö –ö—Ä–µ–º–ª—è. –í –∫–ª—É–±–∞—Ö –º–µ—Å—Ç –Ω–∞—à–µ–≥–æ –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä—Ç—ã –∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π –≤–µ—á–µ—Ä –∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∏ –∫–∏–Ω–æ. –ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –∫–æ–Ω—Ü–µ—Ä—Ç–æ–≤ –≤ ¬´—à–∫–æ–ª–µ –°–°¬ª –º–Ω–µ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª—Å—è –º–æ–ª–æ–¥–µ–Ω—å–∫–∏–π –∞—Ä—Ç–∏—Å—Ç –û–ª–µ–≥ –ü–æ–ø–æ–≤, —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ—â–µ —É—á–µ–Ω–∏–∫ —É—á–∏–ª–∏—â–∞ —Ü–∏—Ä–∫–æ–≤–æ–≥–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞, –æ–Ω –≤–∏—Ä—Ç—É–æ–∑–Ω–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª –Ω–∞ –∫–∞–Ω–∞—Ç–µ. –ü–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏—è –∏–∑ –∂–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö —à–∫–æ–ª –Ω–∞ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω—ã–µ –≤–µ—á–µ—Ä–∞. –ù–æ —Å–∞–º—ã–º –ø—Ä–∏—Ç—è–≥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –∑—Ä–µ–ª–∏—â–µ–º, –Ω–µ–æ–¥–Ω–æ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –Ω–∞–º–∏ –ø–æ—Å–µ—â–∞–µ–º—ã–º, –±—ã–ª–∞ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∫–∞ —Ç—Ä–æ—Ñ–µ–π–Ω–æ–π —Ñ–∞—à–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–π —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏ –≤ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–º –¶–ü–ö–∏–û.  –£ –ö—Ä—ã–º—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ—Å—Ç–∞. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ —É—á–∏–ª–∏—â–∞ –ù.–ì.–ò–∑–∞—á–∏–∫. –î–ª—è —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ —É—á–∏–ª–∏—â—É —á–∞—â–µ –≤—Å–µ–≥–æ –æ—Ç–≤–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–∞ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π, –æ–∫–æ–ª–æ –ö—Ä—ã–º—Å–∫–æ–≥–æ –º–æ—Å—Ç–∞, –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ. –£—á–∏–ª–∏—â–Ω–æ–µ –Ω–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–æ –¥–æ–≤–µ—Ä—è–ª–æ –Ω–∞–º, –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—è—Å—å –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∞ ¬´–Ω–µ —É—á–∏ —É—á–µ–Ω–æ–≥–欪, –∏ —à–∞–≥–∏—Å—Ç–∏–∫–æ–π –Ω–µ –æ–±—Ä–µ–º–µ–Ω—è–ª–æ. –í —ç—Ç–æ–º –¥–µ–ª–µ –≤–∞–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞—Ä–∞—Ç—å—Å—è, —Ä–µ–±—è—Ç –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—É—Ç–æ–º–ª—è—Ç—å, –∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –≤ —Ç–æ–Ω—É—Å–µ. –ü—Ä–∏–µ–¥–µ–º, —Å —ç–Ω—Ç—É–∑–∏–∞–∑–º–æ–º –ø—Ä–æ–π–¥–µ–º –ø–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ –ø–æ–¥ —É—á–∏–ª–∏—â–Ω—ã–π –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä, –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–µ–º –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å –æ—Ç –Ω–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –∏ –≤—Å–µ –ø–æ –º–∞—à–∏–Ω–∞–º, –∏–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ —Å –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π –≤ —É–≤–æ–ª—å–Ω–µ–Ω–∏–µ. –ü—Ä–∏–¥—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤–µ–¥—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ –∫ —á–µ–º—É. –ì–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–µ–ø–µ—Ç–∏—Ü–∏–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥–æ–≤, –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –Ω–∞ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–º –∞—ç—Ä–æ–¥—Ä–æ–º–µ, –±—ã–≤—à–µ–π –•–æ–¥—ã–Ω–∫–µ, –±—ã–ª–∏ –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ –∏ –Ω—É–¥–Ω—ã–º–∏, –≤ —á–µ–º-—Ç–æ –±–µ—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤—ã–º–∏, –º—ã –∏—Ö –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª–∏ –∏ –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–æ –≤ —Ç–∞–∫–æ–π –¥–µ–Ω—å —É—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏. –°–∞–º–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥—ã –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–º –¥–µ–ª–æ–º, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–æ–≤ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –º–µ–Ω—è–ª—Å—è –æ—Ç –ø–∞—Ä–∞–¥–∞ –∫ –ø–∞—Ä–∞–¥—É –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –ª–µ—Ç. –í—Å–µ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–º—É —Å—Ç–∞–Ω–¥–∞—Ä—Ç–Ω–æ–º—É —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—é. –§–æ—Ä–º–∞, –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω—ã–µ –º—É–Ω–¥–∏—Ä—ã, –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥–∏ —Ä–µ–±—è—Ç –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —à–µ—Ä–µ–Ω–≥ –±–æ—Ü–º–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –¥—É–¥–∫–∏. –ó–∞ —á–∞—Å –¥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ —É—á–∏–ª–∏—â–Ω–∞—è –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω–∞—è –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞ –ø—Ä–∏–±—ã–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞ –ö—Ä–µ–º–ª–µ–≤—Å–∫—É—é –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω—É—é. –ü—Ä–µ—Ä–≤—É—Å—å. –° —ç—Ç–∏–º –º–µ—Å—Ç–æ–º —Å–≤—è–∑–∞–Ω–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–≤—à–∞—è—Å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è. –í –æ–¥–Ω—É –∏–∑ —ç–∫—Å–ø–µ–¥–∏—Ü–∏–π (–∫—Ç–æ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç –¥–∞—Ç—É - –æ—Ç–∑–æ–≤–∏—Ç–µ—Å—å) –º—ã, —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∏–≤—à–∏—Å—å, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Å—Ç–∞–ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –∫ –ø–∞—Ä–∞–¥—É. –ò —ç—Ç–æ—Ç –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å —Å—Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –∏–∑ –æ–∫–æ–Ω –ê–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—Å–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É. –§–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ —Å –Ω–∞—à–∏–º–∏ —Ñ–∏–∑–∏–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è–º–∏ —É —Å—Ç–µ–Ω –ö—Ä–µ–º–ª—è –±—ã–ª–∏ –æ–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω—ã –≤ –∑–∞–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω—ã—Ö –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∞—Ö —Å —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–º–∏ –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏—è–º–∏. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –æ–≥–ª–∞—Å–∫—É, –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ—Å—Ç–∫–æ ¬´–ø–æ–∂—É—Ä–∏–ª–∏¬ª, –∞ –Ω–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–æ –æ–∂–∏–¥–∞–ª–æ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –∂–µ—Å—Ç–∫–∏—Ö –æ—Ä–≥–≤—ã–≤–æ–¥–æ–≤, –æ–±—ã—á–Ω—ã—Ö –≤ —Ç–µ —Å—É—Ä–æ–≤—ã–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞, –Ω–æ –¥–ª—è —É—á–∏–ª–∏—â–∞ –≤—Å–µ –æ–±–æ—à–ª–æ—Å—å. –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂—É. –ü–æ –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤—Å–∫–æ–º—É —Å–ø—É—Å–∫—É –º—ã –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—à–µ –º–µ—Å—Ç–æ –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–∞—Ä–µ —É –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫–∞ ¬´–ú–∏–Ω–∏–Ω—É –∏ –ü–æ–∂–∞—Ä—Å–∫–æ–º—ɬª, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –≤ –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–º —Ä–∞—Å—á–µ—Ç–µ –Ω–∞—à–∏ –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω—ã –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —à–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º–∏. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞—Å —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —Å—É–≤–æ—Ä–æ–≤—Ü—ã, –∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º–∏ –õ–µ–Ω–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥—Å–∫–∏–µ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç—ã (—Å –±—É–¥—É—â–∏–º –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–º-–º–∞—Ä–∏–Ω–∏—Å—Ç–æ–º –í.–ö–æ–Ω–µ—Ü–∫–∏–º –≤ —Ä—è–¥–∞—Ö).  –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ö–æ–Ω–µ—Ü–∫–∏–π, –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫ –õ–í–ú–ü–£. 1946 –≥. - –ü–æ—Å–ª–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–∞—Ä–∞–¥–∞ –±–æ–ª—å—à–µ —á–∞—Å–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –Ω–∞ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä–∏—Ç—É–∞–ª. –ù–∞ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã—Ö –∫–æ–Ω—è—Ö –ø–æ–¥—ä–µ–∑–∂–∞–ª–∏ –º–∞—Ä—à–∞–ª—ã, –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–∏–π –ø–∞—Ä–∞–¥–æ–º –∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—é—â–∏–π –ø–∞—Ä–∞–¥. –ó–¥–æ—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å: ¬´–ó–¥—Ä–∞–≤—å—è –∂–µ–ª–∞—é —Å—É–≤–æ—Ä–æ–≤—Ü—ã –∏ –Ω–∞—Ö–∏–º–æ–≤—ܗ㬪, –∞ –º—ã, –≤—ã–∂–¥–∞–≤ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∏ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã, –≥—Ä–æ–º–∫–æ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª–∏ ¬´–ó–¥—Ä–∞–≤—å—è –∂–µ–ª–∞–µ–º —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â –ú–∞—Ä—à–∞–ª –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ—é–∑–∞¬ª, –∞ –Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ –ø–æ–∑–¥—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ - ¬´–£—Ä-—Ä-–∞!¬ª. –ü–æ—Å–ª–µ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—é—â–µ–≥–æ –ø–∞—Ä–∞–¥, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª—Å—è –¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∏ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –ø–æ–ª—É—Å—Ç—Ä–æ–µ–≤—ã–º —à–∞–≥–æ–º –ø–æ –ø–µ—Ä–∏–º–µ—Ç—Ä—É –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏, –Ω–∞ –∏—Å—Ö–æ–¥–Ω—É—é –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—é –æ–∫–æ–ª–æ –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è. –ü—É—Ç—å –æ—Ç –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è –¥–æ –°–ø–∞—Å—Å–∫–∏—Ö –í–æ—Ä–æ—Ç, –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ 250-300 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ 50-60 —Å–µ–∫—É–Ω–¥, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –∏ –±—ã–ª –¥–ª—è –Ω–∞—Å ¬´–ø–∞—Ä–∞–¥–æ–º¬ª, –≤–æ—Ç –∑–¥–µ—Å—å –∏ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç—ã —Ç—Ä–µ–Ω–∏—Ä–æ–≤–æ–∫. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∞ - ¬´–ú–∞—ėପ, –∏ –º—ã –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ–º –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –≤–¥–æ–ª—å —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Ç—Ä–∏–±—É–Ω—ã. –°—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π —à–∞–≥, —Ç—è–Ω–µ–º –Ω–æ—Å–æ–∫, –≤–∑–º–∞—Ö —Ä—É–∫ –æ—Ç –±–ª—è—Ö–∏ –¥–æ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞, –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏ –Ω–µ –∫—Ä—É—Ç–∏–º, —Å–º–æ—Ç—Ä–∏–º –≤–ø–µ—Ä–µ–¥, –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è –∑–∞–±–æ—Ç–∞ - —Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏–µ —à–µ—Ä–µ–Ω–≥ –∏ —Ä—è–¥–æ–≤ –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–∞. –ü–µ—Ä–µ–¥ –ú–∞–≤–∑–æ–ª–µ–µ–º, (–≤ —Ç–æ—á–∫–µ, –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–π –ª–∏–Ω–µ–π–Ω—ã–º), —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ä–µ–±—è—Ç–∞ –≥—Ä–æ–º–∫–æ –≤—ã–∫—Ä–∏–∫–∏–≤–∞—é—Ç –≤ —Ç–∞–∫—Ç —à–∞–≥–∞–º: ¬´–Ý–∞–∑!, –î–≤–∞!, –¢—Ä–∏!¬ª. –ü—Ä–∏ —Å—á–µ—Ç–µ ¬´–¢—Ä–∏!¬ª –≥–æ–ª–æ–≤—ã —Ä–µ–∑–∫–æ –ø–æ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ–º –≤–ø—Ä–∞–≤–æ (–∫—Ä–æ–º–µ —Ä–µ–±—è—Ç –≤ –ø—Ä–∞–≤–æ—Ñ–ª–∞–Ω–≥–æ–≤–æ–π —à–µ—Ä–µ–Ω–≥–µ) —Å –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ –∑–∞–¥—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ–¥–±–æ—Ä–æ–¥–∫–∞–º–∏, –∞ —Ä—É–∫–∏ –≤ –±–µ–ª—ã—Ö –ø–µ—Ä—á–∞—Ç–∫–∞—Ö –ø—Ä–∏–∂–∏–º–∞–µ–º –∫ –±–æ–∫–∞–º. –¢–∞–∫ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–º –º–∏–º–æ –ú–∞–≤–∑–æ–ª–µ—è. –ó–∞—Ç–µ–º –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ —é–∂–Ω–æ–π —Ç—Ä–∏–±—É–Ω—ã –≤–Ω–æ–≤—å –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–º –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–æ–µ–≤–æ–π —à–∞–≥ —Å–æ –≤–∑–º–∞—Ö–æ–º —Ä—É–∫, –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–≤–µ—Ä–∑–µ –°–ø–∞—Å—Å–∫–∏—Ö –≤–æ—Ä–æ—Ç –º–æ–∂–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–ª–∞–±–∏—Ç—å—Å—è. –ò —Å –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–º –ø–æ –ö–∞–º–µ–Ω–Ω–æ–º—É –º–æ—Å—Ç—É –∫ –º–∞—à–∏–Ω–∞–º, –æ–∂–∏–¥–∞–≤—à–∏–º –Ω–∞—Å —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —É–∂–µ –Ω–∞ –ë–æ–ª–æ—Ç–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏. –ü–æ—Å–ª–µ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∞ –æ—â—É—Ç–∏–º–∞—è –ø–∞—É–∑–∞, –∑–∞—Ç–µ–º, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞, –≤–æ–∑–¥—É—à–Ω—ã–π –ø–∞—Ä–∞–¥ (–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ –≤ –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç –ø–æ–≥–æ–¥—ã), –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–∞—Ä–∞–¥—ã –∫–∞–≤–∞–ª–µ—Ä–∏–∏, –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏ –∏ –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä–∞. –ó–∞–≤–µ—Ä—à–∞–ª–∞ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏—è –º–æ—Å–∫–≤–∏—á–µ–π, –¥–≤–∏–≥–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –ø–æ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –æ—Ç —Ö—Ä–∞–º–∞ –í–∞—Å–∏–ª–∏—è –ë–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫ –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–º—É –º—É–∑–µ—é.  –ò —ç—Ç–æ—Ç, —Ç–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–π –¥–ª—è –Ω–∞—Å —Ä–µ–≥–ª–∞–º–µ–Ω—Ç, –≤ –Ω–æ—è–±—Ä–µ 1949 –≥–æ–¥–∞ (–¥–∞—Ç—É –ø–æ–º–æ–≥–∏—Ç–µ —É—Ç–æ—á–Ω–∏—Ç—å) –±—ã–ª –Ω–∞—Ä—É—à–µ–Ω. –°—Ç–æ–∏–ª–æ –Ω–∞—à–∏–º –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–∞–º –ø–æ—Ä–∞–≤–Ω—è—Ç—å—Å—è —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Ç—Ä–∏–±—É–Ω–æ–π, –∫–∞–∫, —Ä–∞–Ω—å—à–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –≤–æ–∑–¥—É—à–Ω—ã–π –ø–∞—Ä–∞–¥. –ü–æ–¥–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞—Å –∞–≤–∏–∞—Ç–æ—Ä—ã –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –í–∞—Å–∏–ª–∏–µ–º –°—Ç–∞–ª–∏–Ω—ã–º. –Ý–µ–∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã –ª–µ—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç–µ, –∏ —Ä–µ–≤ –∏—Ö –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–µ–π –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∑–∞–≥–ª—É—à–∏–ª –∑–≤—É–∫–∏ –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä–∞. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫–æ–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞–º –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–µ. –ù–∞ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–µ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–µ–º –≤—Å–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–µ, –Ω–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è –∑–∞–±–æ—Ç–∞ - –Ω–µ —Å–±–∏—Ç—å—Å—è —Å —Ç–µ–º–ø–∞, –∑–∞–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä–æ–º. –ü–æ–Ω–∏–º–∞–µ–º, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ —Å–æ–±—å–µ–º—Å—è –≤ —à–∞–≥–µ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –Ω–∞ –¥–æ–ª—é —Ç–∞–∫—Ç–∞, —Ç–æ, –≤–Ω–æ–≤—å –∑–∞—Å–ª—ã—à–∞–≤ –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä, –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–ø—Ä—ã–≥–∞–µ—Ç, –ø–æ–¥—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—è—Å—å. –ê —Ç–∞–∫–∞—è –ø–ª—è—Å–∫–∞ –Ω–∞ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –ü–ª–æ—â–∞–¥–∏ —ç—Ç–æ –ü–æ–∑–æ—Ä! –ò–¥–µ–º –≤ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–º –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–∏, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å. –ù–æ –≤–æ—Ç –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ —é–∂–Ω–æ–π —Ç—Ä–∏–±—É–Ω—ã —Ä–µ–≤ –æ–±–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è, –∞–≤–∏–∞–ø–∞—Ä–∞–¥ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è. –ò, –ü–æ–±–µ–¥–∞! –ù–µ —Å–±–∏–ª–∏—Å—å, –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏! –Ø –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª —ç—Ç–æ—Ç –ø–∞—Ä–∞–¥, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ —á–µ–º–ø–∏–æ–Ω–∞—Ç–µ –º–∏—Ä–∞ –ø–æ —Ñ–∏–≥—É—Ä–Ω–æ–º—É –∫–∞—Ç–∞–Ω–∏—é –≤ –ë—Ä–∞—Ç–∏—Å–ª–∞–≤–µ —É –ø–∞—Ä—ã –Ý–æ–¥–Ω–∏–Ω–æ–π —Å –ó–∞–π—Ü–µ–≤—ã–º –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –æ—Ç–∫–ª—é—á–∏–ª–∞—Å—å –º—É–∑—ã–∫–∞, –Ω–æ –æ–Ω–∏, –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—è—Å—å, –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–µ –¥–æ–∫–∞—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—É –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –∏—Ö –ø–æ–±–µ–¥–∞, –≤—Å–µ –∏–º –∞–ø–ª–æ–¥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏. –ê –Ω–∞—à—É –ø–æ–±–µ–¥—É, –¥–∞ –∏ –Ω–∞—Å —Å–∞–º–∏—Ö –ø—É–±–ª–∏–∫–∞ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏–±—É–Ω–∞—Ö –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∞. –ù–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –≤—Å–µ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –Ω–∞—à ¬´–æ—Ç–µ—Ü-—Ä–æ–¥–Ω–æ–π¬ª, –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∏—Å—Å–∏–º—É—Å —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â –ò–æ—Å–∏—Ñ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω, —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä–∞–∑, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ —É –≤—Å–µ—Ö –ø–æ—Å–ª–µ –ø–∞—Ä–∞–¥–∞ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–∞–∂–Ω–æ–µ, —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–∞—è —É—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç—å, –Ω–µ—É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ, —à–ª–∏ –∫ –º–∞—à–∏–Ω–∞–º –º–æ–ª—á–∞, –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–ª–∏. –ò —Ö–æ—Ç—è –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –≤—Å–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ, –æ—Å–∞–¥–æ–∫ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è. –ë–∞–π–∫–∞ 4 (–¢—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∞—è) –õ–µ—Ç–æ 1945 –≥–æ–¥—É –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –¥–ª—è –Ω–∞—Å –Ω–µ–æ–±—ã—á–Ω–æ. –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, –ø–æ—Å–ª–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –∫–∞–Ω–∏–∫—É–ª—ã, –∞ –ª–∞–≥–µ—Ä–Ω—É—é –∂–∏–∑–Ω—å –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–ª–∏ –Ω–∞ –∏—é–ª—å-–∞–≤–≥—É—Å—Ç. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–æ —Å–æ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º –ø–∞–ª–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∫–∞ –∏ –ª–µ—Ç–Ω–µ–π —Å—Ç–æ–ª–æ–≤–æ–π. –í–æ-–≤—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –≤ –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–∞ –Ω–∞—à–µ–π —Ä–æ—Ç—ã –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ —Å–ª—É—á–∏–ª—Å—è –ø–æ–∂–∞—Ä. –°–≥–æ—Ä–µ–ª–∞ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–∞—è ¬´–¥–∞—á–∞ –ú–∞–Ω–Ω–µ—Ä–≥–µ–π–º–∞¬ª, –∏ —Ö–æ—Ç—è –æ–Ω–∞ –∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞–º–∏ –ª–∞–≥–µ—Ä—è, –Ω–æ —Ç–∞–º –∂–∏–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ –ª—é–¥–∏, —Å–µ–º—å–∏ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤. –í-—Ç—Ä–µ—Ç—å–∏—Ö, –≤ –∏—é–ª–µ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å —Å—ä–µ–º–∫–∏ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ñ–∏–ª—å–º–∞ ¬´ ¬ª. –û—á–µ–Ω—å –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–π —Ä–µ–∂–∏—Å—Å–µ—Ä –±–µ–≥–æ–º –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è –ø–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—é –∏ –µ–≥–æ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—è–º, –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É—è —Å–≤–æ–µ–º—É –ª–µ–Ω–∏–≤–æ–º—É –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫—É ¬´–Ø—à–∞, –∑–∞ –º–Ω–æ–π!¬ª. –≠—Ç–∞ —Ñ—Ä–∞–∑–∞ —Å—Ç–∞–ª–æ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –∏–¥–∏–æ–º–æ–π –∏ –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—Ç –ø—Ä–æ—á–Ω–æ –≤–æ—à–ª–æ –≤ –ª–µ–∫—Å–∏–∫–æ–Ω –ø–∏—Ç–æ–Ω–æ–≤. –í-—á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç—ã—Ö, –≤ –∞–≤–≥—É—Å—Ç–µ –Ω–∞ –æ–∑–µ—Ä–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–∞ —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏—è, –æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∏ –∏–¥–µ—Ç –∑–¥–µ—Å—å —Ä–µ—á—å, —á—Ç–æ–±—ã —ç—Ç–æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ –Ω–µ –∫–∞–Ω—É–ª–æ –≤ –ª–µ—Ç—É. –í –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –¥–Ω–µ–π –Ω–∞ —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ª–∏–Ω–µ–π–∫–µ —Å–æ–æ–±—â–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –∫ –Ω–∞–º —Å–æ–±–∏—Ä–∞—é—Ç—Å—è –≤ –≥–æ—Å—Ç–∏ –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä—ã –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –§–ª–æ—Ç–∞, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–µ–≥–æ—Å—è –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–µ –ö–∞—É–∫–æ–ª–µ–º–ø–∏—è–ª—è (—Ç–µ–ø–µ—Ä—å –¶–≤–µ–ª–æ–¥—É–±–æ–≤–æ), —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ–∑–µ—Ä–∞, –∏ —É –Ω–∞—Å –±—É–¥–µ—Ç –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–∏–π –∫–æ—Å—Ç–µ—Ä. –ú–∞—Ç—Ä–æ—Å—ã –∫–∞–¥—Ä–æ–≤–æ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞ –¥–ª—è –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –∏ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ –∏—Ö —à–∞–ª–∞—à–∏–∫–æ–º, –í–Ω—É—Ç—Ä–∏ —É–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞, –∏ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ –∑–∞–¥—Ä–∞–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –µ–ª–æ–≤—ã–º –∏ —Å–æ—Å–Ω–æ–≤—ã–º –ª–∞–ø–Ω–∏–∫–æ–º, –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞—Å—å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–∞—è –∏ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –¥–ª—è –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –£—Ç—Ä–æ–º, –≤ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–µ–Ω—å, –ø–µ—Ä–µ–æ–¥–µ–≤—à–∏—Å—å –≤ —Ñ–æ—Ä–º—É –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Å—Ä–æ–∫–∞, –±–µ–ª—ã–µ —Ñ–æ—Ä–º–µ–Ω–∫–∏ –∏ —á–µ—Ä–Ω—ã–µ, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–≥–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –±—Ä—é–∫–∏ (—Ñ–æ—Ä–º–∞ ‚Ññ 2), –º—ã –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –≥–æ—Å—Ç–µ–π –∏ –≤–¥—Ä—É–≥, —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–∞—è –≤–µ—Å—Ç—å: 12 –¥–µ–≤–æ—á–µ–∫, –≤—Å—è –ø–µ—Ä–≤–∞—è –ø–∞—Ä—Ç–∏—è –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–∏ –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤, —É—Ç–æ–Ω—É–ª–∞ –≤ –æ–∑–µ—Ä–µ, –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–ª—è—è—Å—å –∫ –Ω–∞–º –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º –ª–∞–≥–µ—Ä–Ω–æ–º –∫–∞—Ç–µ—Ä–µ. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º–∏ –ø–æ–≥–∏–± –∏ –º–æ—Ç–æ—Ä–∏—Å—Ç, –º–æ–ª–æ–¥–µ–Ω—å–∫–∏–π –º–∞—Ç—Ä–æ—Å. –ó–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –¥–æ —ç—Ç–∏—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π —è –≤–∏–¥–µ–ª –µ–≥–æ –∏ –µ–≥–æ –∫–∞—Ç–µ—Ä —É –Ω–∞—à–µ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞.  –ö–∞—Ç–µ—Ä –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–æ–±–æ–π –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –±–æ–ª—å—à—É—é —Ç—Ä–æ—Ñ–µ–π–Ω—É—é —Å–∫–ª–∞–¥–Ω—É—é –Ω–µ–º–µ—Ü–∫—É—é –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–Ω—É—é –ª–æ–¥–∫—É —Å –ø–æ–¥–≤–µ—Å–Ω—ã–º –º–æ—Ç–æ—Ä–æ–º-–≤–µ—Å–ª–æ–º. –í —Å–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ —Ç–∞–∫–∞—è –ª–æ–¥–∫–∞ –≤—ã–≥–ª—è–¥–∏—Ç, –∫–∞–∫ –¥–≤—É—Ö—Å–ª–æ–π–Ω–∞—è –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω–∞, —Å –∑–∞–∫—Ä—É–≥–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏ –≤ –Ω–æ—Å—É –∏ –≤ –∫–æ—Ä–º–µ (—É–¥–æ–±–Ω–∞—è –¥–ª—è –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∫–∏ —Å—Ç–æ–ø–∫–æ–π –≤ –∫—É–∑–æ–≤ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∞). –ü–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω—ã –≥–µ—Ä–º–µ—Ç–∏—á–Ω–æ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω—ã –¥—Ä—É–≥ —Å –¥—Ä—É–≥–æ–º —Ä–µ–∑–∏–Ω–æ–π –ø–æ –Ω–∞—Ä—É–∂–Ω—ã–º –∫—Ä–∞—è–º. –ß–∞—Å—Ç–∏ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π —Ñ–∏–≥—É—Ä–Ω–æ–π –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –±–æ—Ä—Ç–∞–º–∏ –ª–æ–¥–∫–∏, –∞ –Ω–∏–∂–Ω—è—è —Å–ø–ª–æ—à–Ω–∞—è —ç—Ç–æ –¥–Ω–∏—â–µ. –ï—Å–ª–∏ –±–æ—Ä—Ç–∞, —Å –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ–º, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –≤ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ, —Ç–æ –Ω–∏–∂–Ω—è—è –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–Ω–∞-–¥–Ω–∏—â–µ –≤—ã–≥–∏–±–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –∑–∞–∫—Ä—É–≥–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∫–æ–Ω—Ü–∞—Ö, –æ–±—Ä–∞–∑—É—è –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω—è—Ç—ã–µ –Ω–æ—Å –∏ –∫–æ—Ä–º—É. –ë–æ—Ä—Ç–∞ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª—è—é—Ç—Å—è –≤ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä–∫–∞–º–∏, —Å–ª—É–∂–∞—â–∏–º–∏ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –∏ –±–∞–Ω–∫–∞–º–∏. –ù–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –∑–∞–ø–∞—Å–∞ –ø–ª–∞–≤—É—á–µ—Å—Ç–∏ —É —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –∏ –≤ –ø–æ–º–∏–Ω–µ –Ω–µ—Ç, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —Å —Ç—è–∂–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–º, –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–æ–¥–≤–µ—Å–Ω—ã–º –º–æ—Ç–æ—Ä–æ–º. –û–∑–µ—Ä–æ –ù–∞—Ö–∏–º–æ–≤—Å–∫–æ–µ –æ—á–µ–Ω—å –∫–æ–≤–∞—Ä–Ω–æ–µ. –ü—Ä–∏ —Å–∏–ª—å–Ω–æ–º –≤–µ—Ç—Ä–µ, –¥—É—é—â–µ–º –æ—Ç –±–µ—Ä–µ–≥–∞, —É –≤–∞—Å –ø–æ–ª–Ω–æ–µ –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ —à—Ç–∏–ª—è, –∞ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –Ω–∞ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –æ–∑–µ—Ä–∞ —Ö–æ–¥—è—Ç –±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–æ–ª–Ω—ã, –¥–∞–∂–µ —Å –≥—Ä–µ–±–Ω—è–º–∏. –≠—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –∏–∑-–∑–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–∏—Ö –∑–¥–æ—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Å–æ—Å–Ω–∞–º–∏. (–í –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –≥–æ–¥—ã —è –º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑ –±—ã–ª –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –æ–∑–µ—Ä–µ –∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –µ–≥–æ –∏–∑—É—á–∏–ª). –≠—Ç–∞ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –æ–∑–µ—Ä–∞ –∏ –ø–æ–≥—É–±–∏–ª–∞ –¥–µ–≤—É—à–µ–∫. –ö–æ–≥–¥–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ä –¥–æ—Å—Ç–∏–≥ –±—É—Ä–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏, –∏–∑ –ø–æ–¥ –µ–≥–æ –Ω–æ—Å–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –ª–µ—Ç–µ—Ç—å –æ–±–∏–ª—å–Ω—ã–µ –±—Ä—ã–∑–≥–∏, –ø–∞—Å—Å–∞–∂–∏—Ä–∫–∏ –∏—Å–ø—É–≥–∞–Ω–Ω–æ –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –∫–æ—Ä–º—É –∫ –º–æ—Ç–æ—Ä–∏—Å—Ç—É. –ö–æ—Ä–º–∞ –∑–∞—á–µ—Ä–ø–Ω—É–ª–∞ –≤–æ–¥—É, –∏ –∫–∞—Ç–µ—Ä —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞—Ç–æ–Ω—É–ª. –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö —Å–ø–∞—Å–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –ø—Ä–∏–ø–∞—Å–µ–Ω–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ó–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—ã, —á—Ç–æ –≤ –∫–∞—Ç–µ—Ä–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –∏ –¥–≤–æ–µ –Ω–∞—à–∏—Ö —Ä–µ–±—è—Ç –∏–∑ 4 —Ä–æ—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –≤–æ–¥–µ –¥–æ –ø—Ä–∏–±—ã—Ç–∏—è –ø–æ–º–æ—â–∏ –∏ –¥–∞–∂–µ —Å–ø–∞—Å–ª–∏ –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–∏–π —Ñ–ª–∞–≥. –ù–æ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç—å —ç—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–≥—É.  –¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ—Ä–∞ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å—Å—è –≤–æ—Ç –≤ —á–µ–º. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–≤ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å, –≤—Å–µ –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –Ω–∞–≤–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ —Ç–∞–π–Ω–∏–∫–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –±–æ–µ–ø—Ä–∏–ø–∞—Å–æ–≤ –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–µ–≥–æ –≥–æ–¥–∞. –ù–∞—à —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª—Å—è, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –ø—Ä–∏ –≤–∏–¥–µ –∫—Ä–∞—Å–∞–≤—Ü–∞ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞, –º–Ω–µ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ —Å—É–Ω—É—Ç—å —Ç—É–¥–∞ –ø–∞—Ä—É –ø–∞—á–µ–∫ –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω–æ–≤. –ü—É—Å–∫–∞–π –æ–Ω–∏ –ø–æ—â–µ–ª–∫–∞—é—Ç –≤ –æ–≥–Ω–µ, –∏ –ø–æ–∑–∞–±–∞–≤—è—Ç –ø—É–±–ª–∏–∫—É. –í–µ–¥—å –Ω–∞–º–∏ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ –¥–ª—è –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏—Ö. –ù–æ –ø–æ–∑–∂–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –∑–∞–≥–æ—Ä–µ–≤—à–∏–π—Å—è –∫–æ—Å—Ç–µ—Ä —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—Ç—å, –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–∏—Ö —É–º–Ω–∏–∫–æ–≤ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å —Ç—å–º–∞. –ù–∞–±—Ä–∞–ª—Å—è –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—ã–π —è—â–∏–∫ –≤—Å—è—á–µ—Å–∫–∏—Ö –±–æ–µ–≤—ã—Ö —Å—é—Ä–ø—Ä–∏–∑–æ–≤. –ü—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º —Ñ–µ–π–µ—Ä–≤–µ—Ä–∫–æ–º —Å—Ç–∞–ª –±—ã –Ω–∞—à –∫–æ—Å—Ç–µ—Ä. –î–µ–≤–æ—á–µ–∫ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–ª–∏ –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–∫–µ –¶–≤–µ–ª–æ–¥—É–±–æ–≤–æ –≤ –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –æ–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω–∏–∏, —Ä—è–¥–æ–º —Å –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∏—è–º–∏ –ª–µ—Ç—á–∏–∫–æ–≤ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –≤–æ–π–Ω—ã. –ù–∞ –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∏–∏ —Å—Ç–æ–∏—Ç —Å–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π –ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫-–æ–±–µ–ª–∏—Å–∫ —Å –ø–µ—Ä–µ—á–Ω–µ–º —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–π –¥–µ–≤–æ—á–µ–∫. –í—Å–µ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∏ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è 1932 –≥–æ–¥–∞, –≤ –¥–µ–Ω—å –≥–∏–±–µ–ª–∏ –∏–º –±—ã–ª–æ –ø–æ 14 –ª–µ—Ç, –∞ —Å–µ–π—á–∞—Å –±—ã–ª–æ –±—ã —É–∂–µ 80. –°—É–¥—è –ø–æ –≤—Å–µ–º—É, –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª –ø—Ä–∏–≤–æ–¥—è—Ç –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –ª–µ—Ç–∞, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Å–∏–ª–∞–º–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —à–∫–æ–ª—ã, –Ω–æ –∫ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –ª–µ—Ç–∞ –æ–Ω –∑–∞—Ä–∞—Å—Ç–∞–µ—Ç –±—É—Ä—å—è–Ω–æ–º –ø–æ –ø–æ—è—Å. –•–æ—á–µ—Ç—Å—è –ø–æ–∂–µ–ª–∞—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã —É—á–∏–ª–∏—â–µ –≤–∑—è–ª–æ —à–µ—Ñ—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞–¥ —ç—Ç–∏–º –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∏–µ–º, –≤–µ–¥—å –≥–∏–±–µ–ª—å –¥–µ–≤–æ—á–µ–∫ —Ç–µ—Å–Ω–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–∞ —Å –Ω–∞—à–∏–º –ª–∞–≥–µ—Ä–µ–º. –î–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, –≤—Å–µ–≥–æ-—Ç–æ, –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –ª–µ—Ç–∞ –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —à–ª—é–ø–∫–∞—Ö —á–µ—Ä–µ–∑ –æ–∑–µ—Ä–æ, –Ω–∞–≤–µ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Å–º–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫, –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –ø–æ—á–µ—Å—Ç–∏ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞–º –∏ –≤–æ–∏–Ω–∞–º. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –¥–∞–Ω—å—é —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏—è –∫ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º –¥–µ–≤–æ—á–µ–∫, –º–æ—Ä—è–∫–∞–º –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞, –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω–∞–º –≤–æ–π–Ω—ã, –¥–∞ –∏ –∫ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ω–∞—à–µ–≥–æ —É—á–∏–ª–∏—â–∞.  –ü–∏—Ç–æ–Ω –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –í–∞—Å–∏–ª—å–µ–≤–∏—á –ö–æ—Ä–Ω–∏–ª–æ–≤.

31.07.201309:5631.07.2013 09:56:40

0

30.07.201311:4130.07.2013 11:41:48

–ù–∞ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–º –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –≤–∏—Ç–∫–µ —Å—É–¥—å–±–∞ —Å—ã–≥—Ä–∞–ª–∞ —Å –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π ‚Äì —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü–µ–π –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—ã –∑–ª—É—é —à—É—Ç–∫—É: –æ–Ω–∞ –ª–∏—à–∏–ª–∞—Å—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ —à—Ç–∞–±–∞ –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞, –Ω–æ –∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–∏—á–∞–ª–∞, —É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥–∏–∑–µ–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∞—è –ª–æ–¥–∫–∞ –ë-396 (–±—ã–≤—à–∞—è ¬´–ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–∏–π –∫–æ–º—Å–æ–º–æ–ª–µ—ܬª), –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ –º–∏—Ä–µ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ-–¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–Ω—ã–π —ç–∫—Ä–∞–Ω–æ–ø–ª–∞–Ω ¬´–û—Ä–ª–µ–Ω–æ–∫¬ª –∏ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–Ω–æ-—à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–æ–π –∫–∞—Ç–µ—Ä –Ω–∞ –≤–æ–∑–¥—É—à–Ω–æ–π –ø–æ–¥—É—à–∫–µ ¬´–°–∫–∞—Ǭª. –Ý–µ—á—å –∏–¥–µ—Ç –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–æ–º –î–µ–ø–∞—Ä—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–æ—Å–∫–≤—ã —Å –Ω–æ—è–±—Ä—è 2012 –≥–æ–¥–∞ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –±—é–¥–∂–µ—Ç–Ω–æ–µ —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–æ—Å–∫–≤—ã ¬´–ú—É–∑–µ–π–Ω–æ-–º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏¬ª (–ì–ë–£–ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ú–æ—Å–∫–≤—ã ¬´–ú—É–∑–µ–π–Ω–æ-–º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –í–ú–§ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏¬ª, –ú–ú–ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –í–ú–§ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏), –æ—Å–Ω–æ–≤—É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç –≤—ã—à–µ–Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–∏, –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–æ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ-–ø–∞—Ä–∫–æ–≤–æ–≥–æ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å–∞ ¬´–°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ –¢—É—à–∏–Ω–æ¬ª.  –í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ —Ç–∞–∫–æ–π —Ä–µ–æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –≤ —Å–∞–º—ã–π —Ä–∞–∑–≥–∞—Ä –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å 23 –º–∞—è 2013 –≥–æ–¥–∞ –º—É–∑–µ–π–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω –∏–∑ —Ä–µ–µ—Å—Ç—Ä–∞ —é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ª–∏—Ü, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª —Å–≤–æ–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∫–∞–∫ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ —É—á—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª–æ –±—ã –≤ —ç—Ç–æ–º –≥–æ–¥—É —Å–≤–æ–π –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–Ω–∏–π —é–±–∏–ª–µ–π. –ò—Å—á–µ–∑–ª–∏ –∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –º—É–∑–µ—è, –∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–≤—à–∞—è—Å—è –≤–µ—Å—å —ç—Ç–æ—Ç —Å—Ä–æ–∫ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –µ–≥–æ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∞ –∏–º–µ—é—â–∏–µ—Å—è –ø–æ–∫–∞ —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—Ü—ã –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π –∏ —ç–∫—Å–ø–æ–Ω–∞—Ç—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∞—Ç—Ä–∏–±—É—Ç–∞–º–∏ –ø–∞—Ä–∫–æ–≤–æ–π –∑–æ–Ω—ã. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–æ–π —Ñ–ª–æ—Ç —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ –ª–∏—à–µ–Ω –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –ø–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—é –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö —Ä–µ–ª–∏–∫–≤–∏–π, –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ —Å –º–æ—Ä—Å–∫–∏–º —É–∫–ª–æ–Ω–æ–º. –ü–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–¥–∞ –≤ –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥ –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ —à—Ç–∞–±–∞ –í–ú–§ –∏ –ª–∏–∫–≤–∏–¥–∞—Ü–∏–∏ –µ–≥–æ –∫–ª—É–±–∞ —É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω–æ–≤ –í–ú–§ –∏ —é–Ω—ã—Ö –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤, –º–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö –∫–∞–¥–µ—Ç–æ–≤ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –µ—â–µ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ú–ú–ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –í–ú–§ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±—É–¥—É—Ç –∂–∏—Ç—å –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–∏–µ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –ø–æ–¥—ä–µ–º –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–∞–≥–∞, –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω–æ–≤ –∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ —Å —É—á–∞—â–∏–º–∏—Å—è –º–æ—Ä—Å–∫–∏—Ö –∫–∞–¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –∫–æ—Ä–ø—É—Å–æ–≤ –∏ —à–∫–æ–ª —é–Ω—ã—Ö –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤, –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –º–∞—Ä—à–µ–º –ø–æ–¥ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–∏–º–∏ —Ñ–ª–∞–≥–∞–º–∏, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –≤ –ª—é–±–∏–º—ã–π –≤—Å–µ–º–∏ –≥–æ—Ä–æ–∂–∞–Ω–∞–º–∏ –î–µ–Ω—å –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞. –ù–æ —ç—Ç–∞ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª–∞ –≤ –æ–¥–Ω–æ—á–∞—Å—å–µ. –°–µ–π—á–∞—Å —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è —Å –º—É–∑–µ–µ–º —É—Ö—É–¥—à–∞–µ—Ç—Å—è —Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –¥–Ω–µ–º. 28 –º–∞—è –¥–∏–∑–µ–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–∞—è –ª–æ–¥–∫–∞ –ë-396, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ä—É–∫–∞–º–∏ –∑–∞–≤–æ–¥—á–∞–Ω-—Å–µ–≤–µ—Ä–æ–¥–≤–∏–Ω—Ü–µ–≤ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∞ –≤ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–π –º—É–∑–µ–π–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å ‚Äì —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –≥–æ—Ä–¥–æ—Å—Ç—å –æ—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å–∞, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –∏–º–µ—é—â–∞—è –∞–Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤ –∑–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ–π, –±—ã–ª–∞ –æ—Ç–∫–ª—é—á–µ–Ω–∞ –æ—Ç —ç–Ω–µ—Ä–≥–æ—Å–µ—Ç–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∞ –Ω–∞ –∞–º–±–∞—Ä–Ω—ã–π –∑–∞–º–æ–∫. –ü–æ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—É –î–µ–ø–∞—Ä—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã —Å —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–Ω—è —ç–∫—Å–∫—É—Ä—Å–∏–∏ –ø–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–∞–º –ª–æ–¥–∫–∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥—è—Ç—Å—è, –æ–Ω–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∞ –ø–æ–¥ –±–ª–∞–≥–æ–≤–∏–¥–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–≥–æ–º —Ä–µ–∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è –∏ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—Ç. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Å—É–¥—å–±—ã –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ (–æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —ç–∫—Å–∫—É—Ä—Å–æ–≤–æ–¥–æ–≤, —Ä–∞–±–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–≥–æ —Ñ–æ–Ω–¥–∞) –≤–∏—Å—è—Ç –Ω–∞ –≤–æ–ª–æ—Å–∫–µ, –∞ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —É–∂–µ —É–≤–æ–ª–∏–ª–∏. –ù–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–π –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π –ø–æ –ø–ª–∞–Ω–∞–º –ø–∞—Ä–∫–∞ ¬´–°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ –¢—É—à–∏–Ω–æ¬ª —É–∂–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—Å—è –æ–±—ã—á–Ω—ã–π –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–æ—á–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å. –î–µ–ª–∞–µ—Ç—Å—è –≤—Å–µ, —á—Ç–æ–±—ã –≤—ã—Ç—Ä–∞–≤–∏—Ç—å –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –¥—É—Ö –∏–∑ –ø–∞—Ä–∫–∞. –ö–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤ –º—É–∑–µ—è –∏ –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω—ã –í–ú–§ –±—å—é—Ç —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥—É, –æ–±—Ä–∞—â–∞—é—Ç—Å—è –∫ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤—É —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ —Å –ø–∏—Å—å–º–∞–º–∏, –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–∞–¥–µ—è—Å—å, —á—Ç–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç–∞—Ç—É—Å–∞ –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å–∞, —Å—Ç–æ–ª—å –≤–∞–∂–Ω–æ–≥–æ –¥–ª—è –≥–µ—Ä–æ–∏–∫–æ-–ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂–∏. –ê –≤–µ–¥—å –æ –≤–∞–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –≤–ª–∞—Å—Ç–µ–π –Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–π –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ —Å –≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω–∞–º–∏ –∏ —é–Ω—ã–º–∏ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω–∞–º–∏, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –≤ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ –ø—Ä–µ–¥–≤—ã–±–æ—Ä–Ω—ã—Ö –∫–∞–º–ø–∞–Ω–∏–π (–Ω–µ–≤–∞–∂–Ω–æ, –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–∞ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ –∏–ª–∏ –º—ç—Ä–∞ —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—ã). –ü–æ—Ö–æ–∂–µ, –≤ –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–∞—Ö –º—ç—Ä–∏–∏ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç, –≤ –∫–∞–∫–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –º—É–∑–µ–π–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å, –µ—Å–ª–∏ –¥–æ –∏—é–ª—è –ø—É–±–ª–∏–∫–æ–≤–∞–ª–∏ –≤ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –≥–∞–∑–µ—Ç–∞—Ö –æ–±—ä—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –æ –µ–∂–µ–º–µ—Å—è—á–Ω–æ–º –±–µ—Å–ø–ª–∞—Ç–Ω–æ–º –ø–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏–∏ –º—É–∑–µ—è –í–ú–§ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –¥–æ—Å—Ç—É–ø –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É —Å–∞–º–∏ –∂–µ –∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏. –ï—â–µ –º–æ–∂–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –≥–∏–±–µ–ª–∏ –º—É–∑–µ—è, –µ–≥–æ —Ñ–æ–Ω–¥–æ–≤ –∏ —ç–∫—Å–ø–æ–Ω–∞—Ç–æ–≤, –µ—Å–ª–∏ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–µ—à–∞—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–∏ –¥–µ–Ω–µ–≥ –Ω–∞ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–µ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π, —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ–≥–æ –∑–¥–∞–Ω–∏—è (–∫–∞–∫ –±—ã–ª–æ –∑–∞–ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏–º–∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ú–æ—Å–∫–≤—ã), –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ç —Å—Ç–∞—Ç—É—Å –º—É–∑–µ—è –∏ –µ–≥–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, –ø—É—Å—Ç—å –¥–∞–∂–µ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ –º—É–∑–µ–π–Ω–æ-–ø–∞—Ä–∫–æ–≤–æ–≥–æ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å–∞ ¬´–°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ –¢—É—à–∏–Ω–æ¬ª. –ù–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–∞–¥–æ –ø—É–±–ª–∏—á–Ω–æ –æ–±—ä—è–≤–∏—Ç—å –≤ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞—Ö –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–π –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –º–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏—Ç—å –≤–ª–∞—Å—Ç—è–º –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—å –º—É–∑–µ–π–Ω—ã–π –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å —É–Ω–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è–º–∏ –≤ –≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –î–µ–ø–∞—Ä—Ç–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –ú–∏–Ω–∏—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—ã –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –§–µ–¥–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏ —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º —ç–∫—Å–ø–æ–Ω–∞—Ç–æ–≤ –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤ —Ñ–æ–Ω–¥–æ–≤ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –º—É–∑–µ—è –í–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö –°–∏–ª —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã. –í–µ–¥—å —Ç–∞–∫–∏—Ö –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ–π –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π –ø–æ–¥—Ä–æ—Å—Ç–æ–∫, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—é—â–∏–π—Å—è –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–µ–π, –Ω–µ –Ω–∞–π–¥–µ—Ç –Ω–∏ –Ω–∞ –°—É–≤–æ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏, –Ω–∏ –Ω–∞ –ü–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–µ. –ê –ø–æ–∫–∞ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –Ω–∞—Å, –æ–±—ã—á–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π, –µ—â–µ –ø–æ–º–Ω—è—â–∏—Ö —Å–ª–∞–≤–Ω—ã–µ –¥–µ–ª–∞ –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–º–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—ã. –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ö—É–∑–∏–≤–∞–Ω–æ–≤, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1-–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –∑–∞–ø–∞—Å–∞, —á–ª–µ–Ω –ú–µ–∂–≤–µ–¥–æ–º—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ –º–æ—Ä—Å–∫–æ–º—É –Ω–∞—Å–ª–µ–¥–∏—é –ú–æ—Ä—Å–∫–æ–π –∫–æ–ª–ª–µ–≥–∏–∏ –ø—Ä–∏ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –§–µ–¥–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏

30.07.201311:4130.07.2013 11:41:48

0

30.07.201309:5830.07.2013 09:58:22