2.1.4. Кто хозяин гарнизона? Окончание.У другого известного писателя Леонида Соболева, автора популярного в своё время романа «Капитальный ремонт», есть небольшой рассказ – очерк «На торпедных катерах», основанный на личных впечатлениях и знакомства с моряками – катерниками в освобождённом от врага Севастополе в 1944 году. Эмоционально написанный очерк помогает понять подвиг черноморских катерников и одновременно даёт некоторое представление вообще о службе на катерах. «Эта стремительно несущаяся по воде скорлупка, футляр для торпед, приспособлена для короткого плавания, для быстрого удара. Вся она открыта, люди в ней – с ног до головы в воде от брызг и волны. Оглушительно гудят моторы, скорость требует страшного напряжения внимания. Глаза болят от солёных брызг, тело стынет в промокшей одежде, коченеет на ветру. Согрется хотя бы глотком горячей пищи невозможно, как невозможно смениться на боевом посту – все на катере несут службу бессменно. Когда же в море гуляет даже небольшая волна, плавание на катере превращается в езде на машине, которую сумасшедший шофёр гонит по железнодорожным шпалам со скоростью восемьдесят километров: каждая встреча катера с волной отзывается сильнейшим ударом. Если вы в рубке (практически открытой со всех сторон для ветра и воды) – вы вынуждены стоять на согнутых ногах, пытаясь спружинить эти непрерывные толчки, и ударяясь об обивку рубки спиной грудью, плечами. Если вы находитесь у моторов – вас бьёт о более острые и твёрдые предметы, и поэтому вам следует работать одной рукой, крепко держась другой за поручни. Это занятие забавляет в первый час, надоедает на втором, становится мучительным на третьем и валит с ног любого здоровяка на седьмом часу похода».

2.1.5. Последние месяцы в Гранитном.

Штатным помощником командира большого торпедного катера мне суждено было быть всего девять месяцев с августа 1957 до мая 1958 года. Судя по изложенному выше, стаж плавания за этот период тоже был невелик. Я уже упоминал, что несколько месяцев до этого я официально числился командиром катера-торпедолова, а фактически плавал дублёром на ведомом катере, которому по штату мирного времени не положено ни помощника, ни дублёра. Слово «плавал» здесь тоже не соответствует его истинному значению, точнее было бы сказать – бывал на катере у причала.

Уже к концу 1957 года стало окончательно ясно, что перспективы в службе на торпедных катерах ждать не приходится. Сокращения армии и флота достигли и окраин. Ещё вполне пригодные к боевому использованию торпедные катера ставились на консервацию, где фактически догнивали, или списывались. В одной из таких операций по перегону из Гранитного в Росту (Мурманск) трёх катеров, обречённых на уничтожение, я участвовал. Причём, опять же не обошлось без элементов идиотизма, на которых основывался и юмор Виктора Конецкого. Перед отправкой катеров на списание была дана команда полностью укомплектовать эти уже несамоходные судёнышки ЗИПом и табельным инвентарём. Так как в течение продолжительного периода эксплуатации большинства катеров многое было использовано или утрачено, то начали «раздевать» действующие боевые катера, чтобы укомплектовать развалюхи, уходящие на слом. В Мурманск пришли на буксире и начали передавать катера. По команде принимающего дела мичмана ящики с полностью укомплектованным ЗИПом были сброшены прямо в грязь на землю на огороженную территорию, называемую складом под открытым небом, где, без сомнения, ценные приборы и инструменты сгнили или пропали.

Впервые с изрядной суммой денег, скопившихся почти за год безвылазной службы в Гранитном, в конце 1957 года я уехал в отпуск в Ленинград. Первым делом пришлось купить костюм и пальто, чтобы не ходить по городу в военной форме. Ранее, когда был курсантом, на эти цели не было денег, не было и большой необходимости. Отпуск всегда был в летнее время, и я обходился простой рубашкой – «бобочкой», и сшитой моей бабулей из подсобного материала курточкой. Зимний театральный сезон в северной столице был в разгаре. И мы с Алей (Александрой), с которой был знаком с 1951 года и которую можно назвать невестой, не упускали возможности посетить театры и концертные залы. Происшествие в отпуске, о котором могу рассказать, связано с приездом в Ленинград родной Алиной тётки. Она жила в Германии и впервые получила разрешение посетить родину и родителей. Мария Евгеньевна, старшая сестра матери Али, до войны вышла замуж за немецкого инженера, который строил очистные сооружения в Ленинграде. Перед войной она с мужем и малолетним сыном Володей выехала (скорее всего, принудительно) из нашей страны, т.о. не виделась со своими родителями и родственниками около 20 лет. В течение отпуска на улице Софьи Перовской, где в доме у родителей остановилась Мария Евгеньевна, я бывал почти каждый день и, естественно, встречался и участвовал в беседах с ней.

Однажды, в конце отпуска, поздно вечером вернулся домой на улицу Маяковского, где в огромной коммунальной квартире жили мои родители. Обычно я заставал дома безмятежный храп родственников, живших все в одной комнате, которым на следующий день надо было рано вставать на работу. На этот раз застал маму и отчима в напряжённом ожидании моего возвращения домой. Полушепотом они сообщили, что мне грозят неприятности по линии КГБ. Дело в том, что в нашей многонаселённой квартире жил представитель этой всевидящей тайной организации, который был в приятельских отношениях с моим отчимом. Этот сосед, Александр Николаевич, по дружески и сообщил, что меня засекли в контакте с иностранным подданным. На меня в сером доме на Литейном завели «дело», и это грозило неприятностями по службе. Однако он поручился за меня и дело уничтожат, если я окажу незначительную услугу представителю Большого дома. По возрасту я не прошел «школы» репрессий 1937-1938 годов, свидетелями которых были мои родители, и не испытывал страха за свою судьбу. Родителей успокоил обещанием позвонить в серый

дом на Литейном проспекте по телефону, указанному упомянутым соседом.

На следующий день я подъехал к этому известному дому, и из одной из кабин на первом этаже здания позвонил незнакомому абоненту. Далее состоялась короткая мирная беседа с незнакомцем тут же в вестибюле, где толпилось довольно много посетителей. «Недремлющее око» сообщил, что они следят за нашей гостьей. Но так как не вхожи в отдельную квартиру, где проживает наблюдаемый вероятный шпион, и поэтому хочет услышать от меня некоторые подробности поведения Марьи Евгеньевны. В частности, с кем и о чём она разговаривает, что покупает и, самое главное, чем интересуется. Из разговора было понятно, что наблюдение ведётся за всеми лицами, приехавшими из капиталистических стран. А может быть и за всеми, приехавшими из-за рубежа. Заодно присматривают и за своими соотечественниками, если так быстро нашли мой адрес. С трудом можно представить масштаб этой работы, когда не было ещё никаких компьютеров. Я не скрывал своего удивления по поводу выбора объекта наблюдения и заверил, что никаких антисоветских разговоров не ведётся, и у неё нет намерений и способностей заниматься сбором каких-либо сведений. Меня всё же просили продолжить наблюдение за объектом и периодически сообщать по этому телефону. Я ответил, что кончается мой отпуск, и через два дня уезжаю. Тут же было предложено продлить отпуск. Этим предложением я не воспользовался и в намеченный срок прибыл в свою часть на службу. Мария Евгеньевна благополучно вернулась в Германию.

Возвращаюсь к событиям в Гранитном. Век деревянных скорлупок с торпедным вооружением для ближнего боя подходил к концу. Наступала эра ракетного оружия. Дивизия торпедных катеров была сокращена до бригады, которой остался командовать капитан 1 ранга Гаркуша Л.Г., впоследствии заместитель командующего флотом – начальник тыла СФ. В звании вице-адмирала был уволен в отставку из Военно-морской академии, где несколько лет был начальником кафедры тыла. Десятки офицеров дивизии были выведены за штат, их трудоустройство представлялось проблематичным. Более двадцати молодых офицеров моего выпуска приняли решение уволиться в запас. Для некоторых это была вторая после выпуска попытка «сойти с дистанции». Однако положением о прохождении службы увольнение по собственному желанию не предусмотрено. Поэтому из состава молодых офицеров были уволены только единицы. Среди них – мой однокашник Борис Горбатов, маленького роста человечек, очень толковый, но совершенно не пригодный для плавсостава. В Гранитном он первоначально был назначен командиром торпедолова. Правда, трудно представить, как он мог согласиться на такое назначение, т.к. укачивался даже при виде качающегося плавпричала.

Я был среди тех, кто также пытался уволиться по сокращению штатов. Однако вместо этого в составе большой группы катерников был направлен в командировку для приёма новых кораблей.

Вместо заключения предлагаю познакомиться со стихотворением нашего предшественника по службе в Гранитном, выпускника Ленинградского военно-морского подготовительного училища Алексея Кирносова, написанное в 1951 году.

Сказание о Долгой губе.Вероятно, где-нибудь за Волгой,

В низенькой бревенчатой избе,

Ничего не слышали о Долгой

Отдалённой северной губе.

И в пустыне, где верблюд шагает

С разными тюками на горбу,

Скотовод-узбек пока не знает

Ни якши про Долгую губу.

И в Крыму, где гроздьями большими

Зреет нежный, сладкий виноград,

На курортах не известно имя

Северного порта Долгоград.

Но однажды в середине лета

Автора забросила судьба

В край земли чудесный этот

Под названьем Долгая губа.

Будучи уверен, что не струшу

В трудой ситуации любой,

Смело спрыгнув с катера на сушу,

Я пошел знакомиться с губой.

Вкруг меня вздымались гор отроги,

Поднимаясь с моря до небес…

Я устал порядочно с дороги

И на них, понятно, не полез.

Я забрался в горное ущелье,

Где скала высокая стоит.

Я пришел сюда с похвальной целью-

Для того, чтоб мыслить и творить.

Здесь зимой бывает много снега,

Здесь, наверно, холодно зимой.

Подо мной внизу стоит «Пинега»,

К морю носом, к берегу кормой.

Я, конечно, мыслю о природе:

Велика ты, Долгая губа,

И торчит на этом пароходе

Наверху всего одна труба.

Я пойду на мостик, ближе к свету,

Прислонюсь к дымящейся трубе

И начну писать поэму эту,

Чудную поэму о губе…

Мягко стелются слова, и нет тут грубых,

Еле слышно тикают часы,

Мысль возникла, что не только губы,

Есть еще на Севере носы.

Я своим чудовищным талантом

Много пользы Родине принес:

Долгогубство воспою дискантом

И начну басить про Канин нос.

(Из сборника: «О службе морской и дружбе большой». СПб. 2004).

2.2. Екатерининская гавань. (город Полярный, май 1958 г. – январь 1962 г.)

2.2. Екатерининская гавань. (город Полярный, май 1958 г. – январь 1962 г.)

2.2.1. Полярный в Заполярье.«На самом краю земли, который так и называют – Крайний Север, стоит на скалах старинный флотский город. Море, омывающее этот край, Баренцевым зовётся, а город, затерявшийся в лапландских сопках, величают ни много, ни мало Северодаром». Так назвал этот город писатель-маринист Н.А.Черкашин (Одиночное плавание Воениздат, 1987). Я воспользовался его оригинальным описанием Полярного, т.к. речь идёт именно об этом городе.

«Дар Севера – гавань, укрытая от штормов красными гранитными скалами в глубине гористого фиорда. Она походит на горное озеро, тихое, девственное, одно из тех таинственных озёр, в глубинах которого вроде бы ещё не вымерли доисторические монстры. В это легко поверить, глядя, как выныривает из зеленоватой воды чёрная змеинолобая рубка, как, испустив шумный вздох, всплывает длинное одуловатое тело – чёрное, мокрое, с острым тритоньим хвостом и округлым черепашьим носом…»

Освоение Екатерининской гавани началось в 1723 году, когда Пётр I подписал указ об организации Кольского китоловного промысла. В 1803 г. была основана база Беломорской китобойной компании. Исследованием гавани занимались экспедиции под командованием Винькова (1741-1742), В.Я.Чичагова (1743-1744), Ф.П.Литке (1822 г., Бриг «Новая Земля»), М.Ф.Рейнеке (1830). В 1896 г. началось осушение местности, и в 1899 г был официально открыт новый административный центр края – город Александровск, в честь царя Александра III.

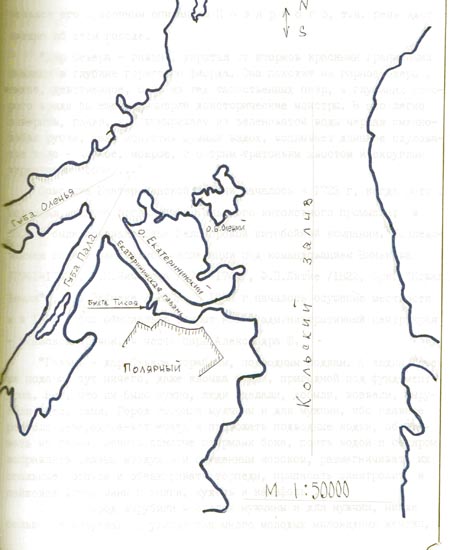

Схема части Кольского залива в районе города Полярный.

«Гавань – дар Севера кораблям, подводным лодкам. А людям Север не подарил тут ничего, даже клочка земли, пригодной под фундамент дома. Всё, что им было нужно, люди сделали, добыли, возвели, вырубили здесь сами. Город строили мужчины и для мужчин, ибо главное ремесло Северодара – встречать и провожать подводные лодки, обогревать их паром, лечить обмятые штормами бока, поить водой и соляром, заправлять сжатым воздухом и сгущенным молоком, размагничивать их стальные корпуса и обезжиривать торпеды, припасать электролит и пайковое вино, мины и книги, кудель и канифоль …

И хотя город вырубили в скалах мужчины и для мужчин, нигде больше не встречал на улицах так много молодых миловидных женщин, как здесь, за Полярным кругом … . Впрочем, всё объяснялось просто: избранницы моряков всегда отличались, а морские офицеры испокон веку слыли неотразимыми кавалерами. И потому бывшие примы студенческих компаний, первые красавицы школ, факультетов … и всех прочих учреждений …, порог которых переступала нога корабельного офицера, рано или поздно шли под свадебные марши с женихами в парадных тужурках, увитых золотом шнуров, галунов, поясов, шли неизменно по левую руку, как полагается спутницам военных мужей … .

Но смолкли арфы Гименея, и свадебное путешествие укладывалось в несколько часов воздушного рейса. Дорога от аэропорта до Полярного поражала вчерашних москвичек, киевлянок, южанок древними валунами и чудовищными снежными заносами. Поражал и город на скалах, нависших над морем, точно горный монастырь».

Обширная цитата из прочитанного с интересом романа Н.А.Черкашина не лишенного вымысла, но содержащего больше правды из жизни современных моряков – подводников. Книга написана сочным образным языком, изобилует подробностями быта моряков и афоризмами, которые подтверждают профессиональные знания писателя. К примеру, «жизнь корабельного офицера состоит из походов и проверок, из штормов и комиссий, из ураганов и генеральных инспекций».

Дальнейший этап моей службы связан с этим ныне известным городом подводников, имя которого Полярный.

2.2.2. Беломорско-Балтийский канал.В мае 1958 года, в условиях значительного сокращения дивизии торпедных катеров, вместо увольнения в запас целая группа молодых офицеров из Гранитного была отправлена в Ленинград для приёма новых кораблей. Они возглавляли спешно сформированные команды из старшин и матросов этой же дивизии. Несмотря на малый срок плавания на торпедных катерах (чуть больше года), допуск к самостоятельному управлению небольшим по размерам кораблём – торпедным катером - я всё же успел получить. И это, надо заметить, в дальнейшем имело определённое значение.

В городе на Неве все экипажи строящихся кораблей организационно сводились в 22-ю дивизию строящихся и ремонтирующихся кораблей Ленинградской ВМБ, которой командовал контр-адмирал

в прошлом командир героического лидера «Ташкент», отличившегося в Великой Отечественной войне на Чёрном море (В.М.Лурье.«Адмиралы и генералы ВМФ СССР», 2007, с.175).

Матросы и старшины этой дивизии жили в казарме в районе Гавани Васильевского острова, офицеры – в основном, дома. Что хорошо запомнилось в этой командировке, так это ресторанное меню в обширной столовой казармы, где питалась вся дивизия, численностью более тысячи человек. Особенно многочисленными были экипажи крупных надводных кораблей, таких как крейсера. Вторая половина лета отличалась тёплыми и солнечными днями. Обеденные столы были щедро украшены различными овощами и фруктами. Считалось, что это заслуга командира дивизии. В это можно поверить, т.к. по опыту дальнейшей службы знаю, что там, где командиры кораблей и частей лично занимаются проблемой камбуза, жалоб на питание личного состава не бывает. Правда, в этот период на всех кораблях кормили досыта и готовили вкусно. Селёдка, к примеру, на крейсере «Железняков» не нормировалась и постоянно находилась в бочке на верхней палубе в районе камбуза. В последующие годы качество питания постепенно снижалось.

Новые боевые катера строились довольно быстро, несравненно быстрее крупных кораблей, экипажи которых годами маялись от безделья в казарме на берегу. Матросы начинали и заканчивали здесь свою трёхгодичную службу, так ни разу не выйдя в море, офицеры – теряли перспективу.

Наши экипажи приехали в Ленинград на последней стадии строительства катеров, которое велось на судостроительном заводе № 5 в районе Петровской косы. Строительство катеров осуществлялось поточным методом, причём одновременно строились катера разных проектов – все на базе корпуса, хорошо зарекомендовавшего себя торпедного катера проекта 183. Команды изучали устройство корабля и его вооружение, принимали непосредственное участие в ходовых испытаниях, перенимая опыт специалистов заводских сдаточных команд. Нам предстояло принять, а затем плавать и служить на сторожевых

созданного на базе большого торпедного катера проекта 183. Тот же деревянный корпус с несколько увеличенной ходовой рубкой в связи с необходимостью установки гидроакустической станции «Тамир 11». Вместо торпедных аппаратов установлены два бортовых бомбосбрасывателя и металлические стеллажи с глубинными бомбами для уничтожения вражеских подводных лодок. Энергетическая установка та же, что и на торпедном катере: четыре У-образных дизеля М-50 по 1200 л.с. каждый, позволявшие развивать скорость хода до 39 узлов. Экипаж – 24 человека, в том числе два офицера – командир и помощник командира.

Позднее узнал, что базовый проект торпедного катера разрабатывался в ОКБ – 5 НКВД, которое в первые послевоенные годы располагалось на территории этого завода, под руководством главного конструктора

получившего совместно с начальником корпусного отдела Е.А.Поповым за это детище государственную премию. Всего по этому проекту и его модификаций (проекты 199, 183 ТК, Т, Э, Ц, А и У) было построено с 1952 по 1960 год более 600 катеров (Морской сборник, 1993, № 6, с.66.)

Приём построенных катеров от промышленности заканчивался государственными испытаниями и последующими тренировочными выходами в море для подготовки к совместному плаванию в составе группы и переходу в пункт постоянного базирования. В конце сентября первый отряд катеров в составе 6 вымпелов окончательно покинул стенку завода в Малой Неве и перешел в Неву. Как птицы в конце лета собираются в стаи для отлёта в дальние края, так им наши катера стояли борт к борту в районе моста Лейтенанта Шмидта, готовясь к отплытию. На этом этапе создания нового корабельного подразделения и на перегоне катеров на север отрядом командовал штатный командир дивизиона строящихся кораблей капитан 3 ранга Хазов.

Офицерскому составу катеров в этот период приходилось не только заниматься боевой подготовкой, но и следить, чтобы матросы не сбежали в самоволку. За это лето они разболтались, воспользовались отсутствием должного контроля на большой территории завода, завели новые знакомства в городе и рвались в увольнение. В день отплытия в Полярный командир дивизиона был вынужден несколько задержать выход отряда, т.к. командиры катеров не смогли вовремя собрать личный состав, хотя накануне увольнение в город было запрещено. Выход отряда был намечен на раннее утро, но провожающих было немало. Некоторые родственники и знакомые, да и случайные прохожие, выбравшие самую выгодную позицию - мост Лейтенанта Шмидта, могли наблюдать редкую картину. Снявшись со швартов, катера выстроились в кильватерную колонну, и, набирая скорость, как на параде, пролетели под мостом. Меня провожала и махала с моста рукой моя Аля (Александра) В период этой командировки мы часто были вместе, и вопрос о дате свадьбы был решен.

Колонна новеньких боевых катеров, ныряя под невскими мостами, уверенно двигалась вверх по реке. Первая остановка была сделана в районе 5 ГЭС для осмотра водолазами винтов. Это было не лишним из-за значительного количества топляков, и повреждения винтов вполне вероятны. Впереди неблизкий путь, и сменить повреждённые винты будет негде.

Далее продолжали путь вверх по Неве, Ладожскому озеру, реке Свирь, Онежскому озеру и Беломорско-Балтийскому каналу имени И.В.Сталина. Канал, общая длина которого 227 км, соединяет Онежское озеро (от города Повенец) и Белое море (до города Беломорска): имеет 19 шлюзов, 15 плотин, 49 дамб, 12 водоспусков. Кроме искусственного пути (37 км), созданного руками заключенных, канал включает реки Выг и Повенчанка, а также Выгозеро, Водлозеро, Маткозеро и озеро Узкое. Канал вступил в строй в 1933 году и исправно служил много лет. Правда, газета «Петербургский Час пик» от 9.09.1998 г. писала о плачевном состоянии канала, который требует модернизации.

Пока передвигались по широкой воде озёр и реке Свирь скорость держали максимально разрешенную, шли почти без остановок, в том числе и в тёмное время суток, чтобы успеть проскочить Белое море до ледостава. Непродолжительные стоянки использовались для дозаправки топливом и пополнения запасов продовольствия. Шлюзы проходили в основном только в светлое время суток.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru