–°–Ь–Ш —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є —Н–Ї—Б-–≥–ї–∞–≤—Л –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ь–Є–љ–њ—А–Њ–Љ—В–Њ—А–≥–∞

–Т–Є–і–µ–Њ–і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є: –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л 2025 |

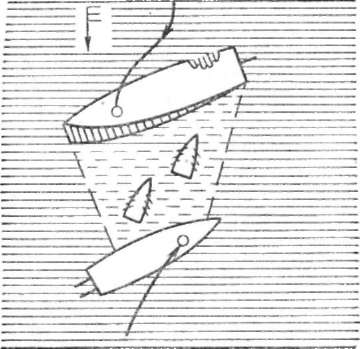

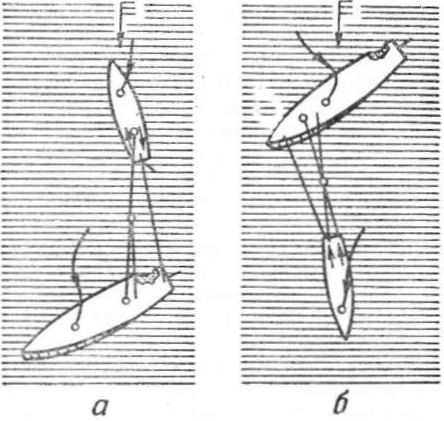

12.3. –Ю–Ъ–Р–Ч–Р–Э–Ш–Х –Я–Ю–Ь–Ю–©–Ш –Я–Ю–Т–†–Х–Ц–Ф–Х–Э–Э–Ю–Ь–£ –Ъ–Ю–†–Р–С–Ы–Ѓ (–°–£–Ф–Э–£)–Я—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—О –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ¬Ђ–Т—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—Г–і–љ—Г, —В–µ—А–њ—П—Й–µ–Љ—Г –±–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ¬≠–Љ–Њ—Й—М –≤—Б–µ–Љ–Є –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ –µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞¬≠–Љ–Є. –Т –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г—П—Б—М —Б –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є¬ї(1).–Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ (—Б—Г¬≠–і–∞–Љ) –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≥–Є–±–∞—О—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –њ—А–Є–љ—П—В—Л–Љ–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞¬≠—А–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ–≤–µ–љ—Ж–Є—П–Љ–Є. –°—В. 12 –Ъ–Њ–љ–≤–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ–± –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ 1958 –≥. —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В: ¬Ђ–Ъ–∞–ґ–і–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤–Љ–µ¬≠–љ—П–µ—В –≤ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Г –ї—О–±–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞, –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–і –µ–≥–Њ —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–і–љ–Њ, —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ –Є–ї–Є –њ–∞—Б¬≠—Б–∞–ґ–Є—А–Њ–≤: –∞) –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –ї—О–±–Њ–Љ—Г –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ –Љ–Њ—А–µ –ї–Є—Ж—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–µ—В –≥–Є–±–µ–ї—М; –±) —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –њ–Њ–≥–Є–±–∞—О—Й–Є–Љ, –µ—Б–ї–Є –µ–Љ—Г —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є¬ї. –£–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —В–µ—А–њ—П—Й–Є–Љ –±–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –ї—О–і—П–Љ –≤–ї–µ—З–µ—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ. –Ч–∞ —Б–њ–∞—Б–µ¬≠–љ–Є–µ –њ–Њ–≥–Є–±–∞—О—Й–Є—Е –ї—О–і–µ–є –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥¬≠—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я–Њ–Љ–Њ—Й—М –±–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г. —Б—Г–і–љ—Г (–µ—Б–ї–Є –љ–µ—В —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –≥–Є–±–µ¬≠–ї–Є –ї—О–і–µ–є) –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–µ. –Я–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є —Б—Г–і–љ–∞ (–њ–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –Ь–Р–Ъ), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –≤—Б–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —Б–≤—П¬≠–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–љ–∞, –µ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤, –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Є —А–∞–Ј¬≠–Љ–µ—А—Л –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±¬≠–ї—П–Љ –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—Г–і–∞–Љ –Т–Ь–§ –°–°–°–† –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В¬≠—Б—П –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О (—Б—Г–і–љ—Г)–Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤ –Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –њ–Њ¬≠–Љ–Њ—Й–Є —В–µ—А–њ—П—Й–Є–Љ –∞–≤–∞—А–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ (—Б—Г–і–∞–Љ): –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ¬≠—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–ї–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–ї–∞–≤—Г, —В—Г—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤, –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞.–Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±¬≠–ї—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є (–Р–°–У). –°–Њ—Б—В–∞–≤ –Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Р–°–У, –µ–µ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–≤–Њ–Ј–∞ —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є¬≠–∞–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Є–ї–Є —Б–Њ–Њ–±¬≠—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О (—Б—Г–і–љ—Г), –і–Њ–ї–ґ–µ–љ:вАФ –Є–і—В–Є –љ–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ –Љ–∞–Ї—Б–Є¬≠–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Е–Њ–і–Њ–Љ; вАФ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —Б –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ —А–∞–і–Є–Њ—Б–≤—П–Ј—М –Є —Г—В–Њ—З–љ–Є—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –∞–≤–∞—А–Є–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ¬≠–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ (–≤ –і—А–µ–є—Д–µ, –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ), —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є –Њ–±—К–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ¬≠–і–Є–Љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ї –±–Њ—А—В—Г –Є–ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞¬≠–љ–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ–і—Л; вАФ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Ї–Њ¬≠–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –С–І-5 —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ, –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞¬≠—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є; вАФ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –Р–°–У –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М; вАФ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є—В—М –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л–є —Б–њ–Њ¬≠—Б–Њ–± –Є—Е –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є (–њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є); вАФ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ¬≠–Љ–Њ—Й–Є. –°–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М–Ф–ї—П –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –Р–°–У —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –∞–≤–∞¬≠—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –∞–≤–∞¬≠—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Љ–Њ—А—П –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є (–Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П) –Ї –±–Њ—А—В—Г –∞–≤–∞—А–Є–є¬≠–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –ї–Є–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З.–Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Њ—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–љ –Ї –±–Њ—А—В—Г –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, —Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ –Є–ї–Є –ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –≤ –і—А–µ–є—Д–µ. –Ь–∞–љ–µ–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ–±—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ ¬І 6.4. –Х—Б–ї–Є –Ї –±–Њ—А—В—Г –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј¬≠–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—М—П –Є–ї–Є –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –і–ї—П –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –Р–°–У –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–µ —И–ї—О–њ–Ї–Є, –Ї–∞—В–µ—А–∞ –Є –љ–∞–і—Г–≤–љ—Л–µ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—В—Л. –Т–µ—Б—М –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –љ–∞ –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –≤ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –ґ–Є–ї–µ¬≠—В–∞—Е. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М¬≠–љ—Л—Е –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤ –і–ї—П –≤—Л—Б–∞–і¬≠–Ї–Є –Р–°–У –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–Љ –≤–Њ–ї–љ–µ¬≠–љ–Є–Є –Є –≤ —Б–≤–µ–ґ—Г—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Г –Ј–љ–∞¬≠—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–µ—В—Б—П, –Њ—Б–Њ¬≠–±–µ–љ–љ–Њ –Є—Е —Б–њ—Г—Б–Ї (–њ–Њ–і—К–µ–Љ) –Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –±–Њ—А—В—Г –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П.  –†–Є—Б. 12.1. –Т—Л—Б–∞–і–Ї–∞ –Р–°–У –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ: 1 вАФ —Б–њ—Г—Б–Ї –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤; 2 вАФ –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–∞; 3вАФ–њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –±–∞–Ї—И—В–Њ–≤–∞ –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ¬≠—А–∞–±–ї—М; 4 вАФ –Њ—В—Е–Њ–і –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—П; 5 вАФ –њ–Њ–і—В—П–≥–Є–≤–∞–љ–Є–µ –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Ї –Љ–µ—Б—В—Г –≤—Л—Б–∞–і¬≠–Ї–Є —Г –±–Њ—А—В–∞ –Ф–ї—П –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –Р–°–У –љ–∞ –∞–≤–∞¬≠—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, —Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ (—А–Є—Б. 12.1), —И–ї—О–њ–Ї–Є (–Ї–∞—В–µ—А–∞, –њ–ї–Њ—В—Л) –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б–∞–і¬≠–Ї–Є –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є –њ–Њ–≥—А—Г–Ј¬≠–Ї–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ –љ–∞ –±–∞–Ї—И—В–Њ–≤–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Ї–Њ—А–Љ–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ–і–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Є–љ–µ–Љ–µ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—В –Ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г –±–Њ—А—В–∞ –Љ–µ¬≠—Б—В—Г –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є. –Ъ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О, –ї–µ¬≠–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г –≤ –і—А–µ–є—Д–µ –±–Њ—А—В–Њ–Љ –Ї –≤–µ—В—А—Г (—А–Є—Б. 12.2), –і–ї—П –≤—Л—Б–∞–і¬≠–Ї–Є –Р–°–У —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є —Б –њ–Њ–і–≤–µ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ –Ј–Њ–љ—Г, –њ—А–Є–Ї—А—Л—В—Г—О –Њ—В –≤–µ—В—А–∞ –Є –≤–Њ–ї–љ—Л, –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М —И–ї—О–њ–Ї–Є (–Ї–∞—В–µ—А–∞), –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –ї–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Є –Њ—В–Њ–є—В–Є —Б –њ—Г—В–Є –і—А–µ–є—Д–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –°–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≤–Њ–і—Г –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—О—В—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і –Є–ї–Є —Г–і–µ—А–ґ–Є¬≠–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –Њ–ґ–Є–і–∞—П –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –і—А–µ–є—Д—Г—О—Й–µ–≥–Њ –∞–≤–∞¬≠—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –Э–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –і—А–µ–є—Д—Г—О—Й–Є–є –љ–Њ—Б–Њ–Љ –Є–ї–Є –Ї–Њ—А¬≠–Љ–Њ–є –Ї –≤–µ—В—А—Г, –≤—Л—Б–∞–і–Ї–∞ –Р–°–У –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–Њ¬≠—А—П–і–Ї–µ, —З—В–Њ –Є –њ—А–Є —Б—В–Њ—П–љ–Ї–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ (—А–Є—Б. 12.1). –Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞ –≤ —И—В–Њ—А–Љ–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ —Б–њ–µ¬≠—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є–љ–Є—П–Љ –њ–µ—А–µ–і–∞—З. –Ф–ї—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ї–Є¬≠–љ–Є–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–є –≤ –і—А–µ–є—Д–µ (—А–Є—Б. 12.3), —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–і–Њ–є—В–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –њ–Њ–Ј¬≠–≤–Њ–ї—П—О—Й–µ–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –ї–Є–љ–µ–Љ–µ—В–Њ–≤ (–њ–ї–∞–≤—Г—З–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞) –Ј–∞–≤–µ—Б—В–Є –±—Г–Ї—Б–Є—А–љ—Л–є —В—А–Њ—Б –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–Њ–≤.  –†–Є—Б. 12.2. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М¬≠–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤ (—Б–њ—Г—Б–Ї –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Б –њ–Њ–і–≤–µ—В—А–∞) –Я–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б –њ–Њ–і¬≠–≤–µ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –і—А–µ–є—Д –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –і—А–µ–є—Д –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П (—А–Є—Б. 12.3,6), –Є —Б –љ–∞–≤–µ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –і—А–µ–є—Д –Ї–Њ¬≠—А–∞–±–ї—П, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ –і—А–µ–є—Д –∞–≤–∞¬≠—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П (—А–Є—Б. 12.3, –∞). –Я—А–Є —Б—В–Њ—П–љ–Ї–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –љ–∞ —П–Ї–Њ—А–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М —Б –љ–∞–≤–µ—В—А–µ–љ¬≠–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ–Њ—В—А–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П —П–Ї–Њ—А–љ—Г—О —Ж–µ–њ—М, —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –Ї –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–µ –љ–∞–≤–∞–ї –љ–∞ –µ–≥–Њ —П–Ї–Њ—А–љ—Г—О —Ж–µ–њ—М, –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В –ї–Є–љ–Є—О –њ–µ—А–µ–і–∞—З. –Я—А–Њ—Б—В–µ–є—И–∞—П –ї–Є–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–і–∞—З —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А–Њ¬≠—Б–∞ (—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞), —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ–њ–Є—В—Б—П –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –∞ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–і—И–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–љ–Є—Д–∞—Б-–±–ї–Њ–Ї –Є –≤—Л—В—А–∞–≤–ї–Є¬≠–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –≥—А—Г–Ј–Њ–Љ –Ј–∞ –±–Њ—А—В –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –∞–Љ–Њ—А—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—В—П–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Є–љ–Є–Є –љ–∞ –Ї–∞—З–Ї–µ. –Ф–ї—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –ї—О–і–µ–є –Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ—Л–µ –Ї —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —В—А–Њ—Б—Г —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–∞–љ–Є—Д–∞—Б-–±–ї–Њ–Ї–Њ–≤ –±–µ—Б–µ–і–Ї–Є, –≥—А—Г–Ј–Њ–≤—Л–µ —Б–µ—В–Ї–Є, —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–Њ—В—Л —Б –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є¬≠–Ї–∞–Љ–Є.  –†–Є—Б. 12.3. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О —Б –Є—Б¬≠–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –ї–Є–љ–Є–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З: –∞ вАФ –њ—А–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ —Б –љ–∞–≤–µ—В—А–∞; –± вАФ –њ—А–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ —Б –њ–Њ–і–≤–µ—В—А–∞ –Я–Њ—Б—В–Њ—П–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –±—Г–Ї—Б–Є—А–љ—Л–Љ —В—А–Њ—Б–Њ–Љ –Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ. –Р–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ—Л–µ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ–Є–С–Њ–µ–≤—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ—Л–µ –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ (—Б—Г–і–∞–Љ), –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Њ–±—Б—В–∞¬≠–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Б–ї–µ¬≠–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–Є–і—Л –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В;1. –Я–Њ –±–Њ—А—М–±–µ –Ј–∞ –љ–µ–њ–Њ—В–Њ–њ–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П: вАФ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Р–°–У —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ¬≠–і–Є–Љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М, –≤–µ—Б—В–Є –±–Њ—А—М–±—Г —Б –≤–Њ–і–Њ–є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –њ–ї–∞–≤—Г—З–µ—Б—В—М –Є –Њ—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П; вАФ –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–µ –≤–Њ¬≠–і–Њ–Њ—В–ї–Є–≤–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є, –µ—Б–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М –Є—Е —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ–і–∞—З–µ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ—Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, —А–∞–±–Њ—З–µ–є –≤–Њ–і—Л, –њ–∞—А–∞ (–Њ—Б—Г¬≠—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Є–ї–Є –њ—А–Є –≤—Л—Е–Њ–і–µ –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –µ–≥–Њ –≤–Њ–і–Њ¬≠–Њ—В–ї–Є–≤–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є); вАФ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞¬≠—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –≤–Њ–і–Њ–є –Є –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ¬≠–љ–Є—П –≤–Њ–і–Њ–љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є (–±—А—Г—Б—М—П, –Ї–ї–Є–љ—М—П, –њ—А–Њ–±–Ї–Є, —Ж–µ–Љ–µ–љ—В, –њ–∞–Ї–ї—П, –њ–ї–∞—Б—В—Л—А–Є, —А–∞–Ј–і–≤–Є–ґ–љ—Л–µ —Г–њ–Њ—А—Л –Є —В. –і.). 2. –Я–Њ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ: вАФ —В—Г—И–Є—В—М –њ–Њ–ґ–∞—А –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–≤–Њ¬≠–Є—Е —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ—Л—Е –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤; вАФ –≤—Л—Б–∞–ґ–Є–≤–∞—В—М –Р–°–У —Б –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л¬≠–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –і—Л–Љ–∞ –љ–∞ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ; вАФ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—В—М –∞–≤–∞—А–Є–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –≤–Њ–і–Њ–є, –њ–µ–љ–Њ–є, —Г–≥–ї–µ¬≠–Ї–Є—Б–ї–Њ—В–Њ–є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Њ–≥–љ–µ–≥–∞—Б—П—Й–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Я–Њ–і—Е–Њ–і –Є —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї –≥–Њ—А—П—Й–µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї—О –і–ї—П –Љ–∞–Ї—Б–Є¬≠–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—В—Б—П —Б –љ–∞–≤–µ—В—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –њ–Њ–ї–Њ—Б—Г –і—Л–Љ–∞ –Є –Њ–≥–љ—П, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л—Е –≤–µ—В-| —А–Њ–Љ. –С—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –њ–ї–∞¬≠–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤–Њ–і–µ –Є–ї–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–њ–∞¬≠—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –≥–ї. 10 –Є 13 —Б–Њ–Њ—В¬≠–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ–Я—А–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –≤ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г—З–Є—В—Л –≤–∞—В—М –µ–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є: –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Г—О –њ—А–Њ—З-–љ–Њ—Б—В—М –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–∞-—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —А—Г–ї–µ–є, –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –≤–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–є –±–Њ—А—В.–®–≤–∞—А—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї –њ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞ –њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –≤–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї –µ–µ –љ–Њ—Б–Њ–≤–Њ–є –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б –њ–Њ–і–≤–µ—В—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—В–∞. –Я—А–Є –љ–µ¬≠–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–і–µ –і–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г¬≠—О—В—Б—П –њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –ї–Є–љ–Є–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З. –Р–≤–∞—А–Є–є–љ–∞—П –њ–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –≥—А—Г–љ—В–µ –Є –љ–µ –Љ–Њ¬≠–ґ–µ—В –≤—Б–њ–ї—Л—В—М, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—П –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е¬≠–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—А—П –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –±—Г–є, –ґ–Є–і–Ї–Њ–µ —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ (—Б–Љ–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б–ї–Њ), –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л–µ –њ—Г–Ј—Л—А–Є, –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л (–Ъ–°–Я). –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ) –Ї–Њ—А–∞–±¬≠–ї—П (—Б—Г–і–љ–∞), –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—П –њ—А–Є–Ј¬≠–љ–∞–Ї–Є, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–ї, –Њ–±—П–Ј–∞–љ –≤—Л¬≠—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Є—Е –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –±—Г–є–Ї–Є –Є–ї–Є –≤–µ—И–Ї–Є, –Њ–њ¬≠—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М —В–Њ—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В—Л –Љ–µ—Б—В–∞ –њ–ї, –і–Њ–љ–µ—Б—В–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤¬≠–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –Њ –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–∞—Е –Є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–љ–∞—Е–Њ–ґ¬≠–і–µ–љ–Є—П –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ–ї –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ–ї –і–ї—П –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –µ–µ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞¬≠–≤—Г –Є –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Я—А–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—Г—П, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤—Л—И–µ–њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П (—Б—Г–і–љ–∞) —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤—П–Ј—М —Б –њ–ї –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—Г –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ-—Б–Є–≥–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±—Г—П. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ (—Б—Г–і–∞–Љ) –Є–ї–Є —И–ї—О–њ–Ї–∞–Љ –Ј–∞–њ—А–µ¬≠—Й–∞–µ—В—Б—П —И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ї –±—Г—О –Є –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –±–Њ—А—В. –Ґ–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ–∞—П —Б–≤—П–Ј—М —Б –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ–ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ —И–ї—О–њ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—М –Є–ї–Є —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –±—Г—П –љ–∞ –≤–µ—Б–ї–∞—Е. –Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ –∞–≤–∞—А–Є–Є, –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ) –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П (—Б—Г–і–љ–∞) –і–Њ–љ–Њ—Б–Є—В —Г—Б—В–∞¬≠–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ. –Я—А–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є–Ј –∞–≤–∞—А–Є–є–љ–Њ–є –њ–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П (—Б—Г–і–љ–∞) –і–Њ–ї¬≠–ґ–µ–љ —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М –Ї–∞—В–µ—А–∞ –Є —И–ї—О–њ–Ї–Є —Б–Њ —Б–њ–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ¬≠–њ–∞–Љ–Є –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ¬≠–Љ–Њ—Й–Є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. (1) –Ъ–£-59 (–Т–Њ–µ–љ–Є–Ј–і–∞—В, 1967), —Б—В. 153. –Т–њ–µ—А–µ–і –Ю–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Э–∞–Ј–∞–і

|

–У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

Fincantieri –≤–љ–µ–і—А–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —А–Њ–±–Њ—В–Њ–≤-—Б–≤–∞—А—Й–Є–Ї–Њ–≤

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –Є–Љ—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –°—А–µ–і–љ–µ-–Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–Т–∞–ґ–љ–Њ–µ

–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Є–љ–≤–µ—Б—В–Њ—А —А–µ—И–Є–ї –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—Б—В–Є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Д–ї–Њ—В –°–®–Р –≤–µ—А—Д–Є