4. ВОЙНА

4. 1. События на фронте. О папе.На пятый день начала войны с Германией папа получил повестку, в которой извещалось о прибытии на сборный пункт 30 июня 1941 года для следования на фронт.

Наступил напряженный момент в нашей жизни. В стране была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения среднего возраста, прежде всего, в западных районах страны. По опубликованным требованиям для мобилизации папа не соответствовал ни территориально и тем более по возрасту.

Но папа являлся офицером запаса и в последние годы регулярно проходил военные сборы. Вот и в этом, 1941 году, он буквально несколько дней тому назад вернулся исхудавший до неузнаваемости, почерневший, какой-то прокопчённый и даже чуть-чуть изменившийся с очередных учений, проходивших под Нижним Новгородом. По его сдержанному поведению и напряженному состоянию угадывалось, что обстановка в мире складывается не в лучшую сторону.

Помнится, что папа был малоразговорчив, но по коротким репликам и по его измотанному внешнему виду можно было судить, что учения проходили, как никогда ранее, весьма трудно и сложно, как бы приближаясь к реальным боевым условиям. Могу точно утверждать, что тогда им была произнесена фраза: «Надо готовиться к войне».

Совершенно определенно могу сказать, что с той поры мне многое запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Даже сейчас перед моими глазами возникает такая картина, когда папа по возвращении из этой командировки привёз мне детский подарок кавалериста: винтовку и саблю. Это был первый и последний символический, хотя и детский, подарок, который свидетельствовал о том, что я по праву становлюсь будущим защитником и его сподвижником.

Мой папа, старший лейтенант Верюжский А.Н., на учениях весной 1941 года.

Убытие на фронт папа воспринял нормально, с полной ответственностью возникшей реальности. Вместе с тем, по воспоминаниям мамы, он осознавал, что вероятность погибнуть на этой войне крайне велика, но обречённости, как опытный военнослужащий, прошедший Гражданскую войну, он не испытывал.

Меня частенько родственники спрашивали о том, хорошо ли я помню своего папу. Сейчас практически уже некому об этом спрашивать. Мне, однако, самому интересно знать, насколько хорошо в моей памяти сохранился его образ, поступки и отношение ко мне. К своему глубокому сожалению, ответ мой будет короткий: помню только отдельные эпизоды.

И одним из таких немногих моментов, которые я бережно храню в своей памяти о нём, является тот, когда в тяжелые минуты расставанья перед убытием на фронт в последний раз видел папу. Вместе со всеми родственниками мне тоже захотелось идти на железнодорожный вокзал, где формировался состав с призывниками. Я собрался, оделся, вооружившись винтовкой и саблей, подаренными на днях папой, и вышел во двор в полной кавалеристской экипировке.

Когда папа появился на крыльце в окружении провожающих, он увидел меня, подозвал к себе, очень внимательно посмотрел на меня и спокойно попросил, чтобы я не ходил на вокзал, а оставался дома, и с грустью добавил, что теперь я остаюсь старшим мужчиной в доме.

Неожиданно для себя я вдруг произнес:

- Папа, если тебе будет трудно на фронте, я всегда приду на помощь.

Он ничего не ответил, на мгновение задумался, затем быстро повернулся, и все направились к воротам на выход.

Мой папа, Верюжский Александр Николаевич, родился в 1893 году в городе Тотьма Вологодской губернии (бывший Северный край) третьим, но не последним ребенком, после него в семье было ещё трое детей. Когда Александру исполнилось шесть лет, в 1899 году родители переехали к новому месту жительства в город Плёс Костромской губернии. Первоначальное воспитание и обучение с 1904 по 1908 год он получил в Плёсском городском начальном училище.

Однако из-за материальных затруднений в семье продолжать образование в Гимназии или Реальном училище не представилось возможности. Александр переехал к родственникам своей мамы - Кузнецовым, проживающим в городе Тотьма, где продолжил обучение в Тотемской учительской семинарии, после окончания которой в 1913 году, удостоился звания учителя начального обучения. В течение двух с половиной лет учительствовал: в земской начальной школе (деревня Серково, Даниловский уезд, Ярославская губерния) и двухклассном училище Министерства Народного Просвещения (село Ермаково, Пошехонский уезд, Ярославская губерния).

Александр Николаевич Верюжский. 1916 год. Углич.

В феврале 1916 года был призван на действительную военную службу, служил рядовым в запасном полку в Новгороде Великом. По решению командования полка в начале 1917 года направлен в Петроград (ныне Санкт-Петербург) для обучения во Владимирском военном училище. Совершенно невообразимым чудом сохранился нагрудный знак с № 7460 о XVI выпуске Владимирского военного училища. Данный знак, надо полагать, является доказательством того, что Александр Верюжский окончил выше названное училище.

Нагрудный знак Александра Верюжского об окончании Владимирского военного училища в Петрограде.

По окончании обучения из юнкеров Владимирского военного училища в сентябре 1917 года произведён в прапорщики. В декабре этого же года направлен в Ярославль для прохождения службы в должности младшего офицера с правом ношения холодного и огнестрельного оружия в 16 роту 209 пехотного запасного полка. В январе 1918 года из армии демобилизован.

Владимирское военное училище в Петербурге, готовило пехотных офицеров. Здание находилось на ул. Большая Гребецкая (ныне Пионерская), в 2007 году строение было снесено.

В августе 1918 года на основании предписания военкома Даниловского уезда Ярославской губернии призван в Рабоче - Крестьянскую Красную Армию (РККА) и в ноябре этого же года по решению Ярославского губвоенкома направлен в распоряжение штаба Восточного фронта.

С 1918 года по 1921 год служил в штабе 79 бригады 27 стрелковой Краснознамённой Омской дивизии, в составе которой принимал участие в боевых действиях против Колчака на Восточном фронте. Затем бригада действовала на Западном фронте против белополяков, участвовала в усмирении Кронштадтского мятежа, и в ликвидации белогвардейских банд в Тамбовской и Саратовской губерниях.

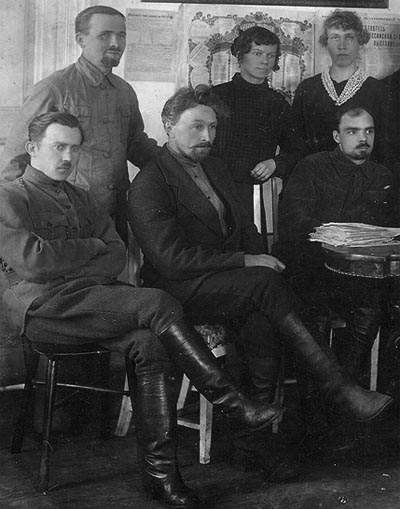

Бойцы РККА в Гражданскую войну (1918-1921). Первый слева в первом ряду А.Н.Верюжский.

В октябре 1921 года согласно распоряжению РВСР №1603 Верюжский Александр Николаевич демобилизован из РККА как работник просвещения и прибыл к месту жительства своих родителей в город Углич Ярославской губернии. Продолжая оставаться на действительной военной службе в переменном составе в качестве офицера запаса, Верюжский А.Н. приказом был зачислен в списки переменного состава на должность помощника начальника штаба 156 стрелкового территориального полка, а с 1933 года - в состав 54 стрелкового полка 18-ой Ярославской стрелковой дивизии.

Просматривая странным образом, сохранившиеся старые бумаги семейного архива, удивляешься обилию всевозможных вопросов, которые требовались для освещения при составлении анкет, листков учета, послужных списков. Особое внимание уделялось партийному положению анкетируемого. И, как показала реальная жизнь, придерживаться взглядов какой-либо партийной идеологии, в различиях которых порой разобраться тогда было трудно, становилось небезопасно. Так, например, при составлении анкетных данных в 1925 году в разделе о партийном положении необходимо было ответить на восемь вопросов, а именно (привожу полностью, сохраняя грамматику и пунктуацию):

1. С какого времени состоит членом или кандидатом РКП.

2. Какой организации и № партбилета или кандидатской карточки.

3. Принадлежал ли к другим партиям, к каким именно и с какого времени и по какое.

4. Какую партийную и политическую работу вёл до Февральской революции.

5. Какую партийную и политическую работу вёл с Февральской до Октябрьской революции.

6. Подвергался ли наказаниям за политическую работу, когда и кем именно.

7. Какое принимал участие в Октябрьском перевороте и где (выделено мной - Н.В.).

8. Подвергался ли партийным взысканиям, когда, кем и за что.

Значит, все-таки события, имевшие место в октябре 1917 года, первоначально оценивались как октябрьский переворот, а не как революция и тем более Великая Социалистическая. Мне хотелось бы знать какие-либо подробности или, возможно, курьёзные истории о его службе в РККА в период Гражданской войны. Даже тогда, когда я подрос и интересовался у мамы, что ей известно из рассказов папы о том необыкновенном периоде его жизни, то получал односложные ответы. Вроде, как ничего такого нет, чтобы вспоминать. На самом-то деле, о чём можно было рассказать, когда брат шёл на брата, сосед убивал соседа, причём каждая сторона считала себя правой, потому как боролась за своё обездоленное счастье в интересах будущей России.

Но, в конечном итоге, тогда одержала верх иллюзорная идея, а кто с ней не соглашался, тот непременно уничтожался, как враг народа.

Мирное двадцатилетие, которое было отведено судьбой между Гражданской и Отечественной войнами, для Александра Николаевича было наполнено как приятными семейными хлопотами, так и огромными трудностями в поиске своего места в жизни и, прежде всего, для определения достойного применения своим способностям с тем, чтобы обеспечить необходимый для семьи жизненный уровень.

Создав в 1924 году семью, в которой с 1935 года подрастало двое детей, папа, по воспоминаниям мамы, не чувствовал себя удовлетворённым в полной мере, поскольку в сложившихся обстоятельствах не мог обеспечить экономически благоприятные условия для нормального семейного существования.

Ему приходилось работать на разных должностях в районном отделе народного образования (РОНО) гор. Углича, в окружном отделе народного образования (ОкрОНО) гор. Рыбинска и даже пришлось оказаться безработным, что в то время было обычным делом. Постоянного места работы папе так и не удалось найти, даже после окончания обучения в 1933 году на курсах при Институте повышения квалификации кадров народного образования в городе Иваново-Вознесенске Ивановской промышленной области.

Сотрудники Угличского РОНО в 1922 году. Первый слева А.Н.Верюжский.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru