В последующем, мне часто приходилось бывать на катере как при выполнении определённых служебных заданий, так и во время частных посещений. По некоторым категорическим заявлениям и воодушевлённым воспоминаниям Николая Ивановича о своей прежней жизни мне стало известно, что его большая зажиточная семья проживала в сельской местности Тамбовской губернии. В период всеобщей коллективизации старшие братья не хотели вступать в колхоз, прятали зерно, а он молодой пионер-комсомолец, как сам с большой гордостью рассказывал, подобно Павлику Морозову, выдал властям всю свою родню, которых немедленно «раскулачили», арестовали и неизвестно куда сослали. Николаю Полякову пришлось скрываться от возмездия односельчан. Так он оказался на Дальнем Востоке. Затем служба во флоте. На Тамбовщине он больше никогда не бывал и сведениями о своей родне не интересовался.

Ш. Фицпатрик в своей книге «Повседневный сталинизм» отмечает, что конец 1930-х годов стал временем некоторой экономической стабилизации – более того, наиболее спокойным и «удачным» годом для крестьян и части горожан оказался 1937-й – печально знаменитый многими другими событиями во внутренней жизни СССР.

У меня сразу к нему появилось жуткое недоверие. Мне казалось, что он всех закладывал «по-чёрному», на всех доносил, обо всём информировал. Находясь в общей компании, он никогда не выпивал, что у нас особенно было популярно при нахождении на катере, но в беседах всегда участвовал, и, наслушавшись откровенных разговоров, естественно, мог наплести любые небылицы о каждом из нашего коллектива. За свою должность, надо сказать, он держался, будто краб клешнями за добычу, предвещая всевозможные беды, если ему придётся покинуть своё насиженное место, то без него всё развалится: катер не сможет выйти в рейс, но даже, если выйдет из затона, то обязательно сядет на мель или совершит аварию, а матросы катера, рулевые и мотористы начнут пьянствовать и разбегутся в самоволку.

Речник, конечно, он был знающий, но всему приходит конец. По возрасту и по состоянию здоровья ему всё-таки пришлось уйти на «заслуженный» отдых, а особисты, как я полагаю, лишились ценного информатора. Новым командиром катера был назначен мичман Виктор Кальченко, который успешно, а по многим вопросам даже лучше и качественней, справлялся со своими обязанностями.

В первых главах я уже кратко упоминал, когда началось и каким образом шло формирование нашей «конторы», отдельной самостоятельной части Разведки Тихоокеанского флота.

Исходя из поставленных командованием флота задач, которые, как я указывал ранее, полностью копировали требования военного времени, ставка была сделана на бывших фронтовиков. Порылись в военкоматских архивах и раскопали бывших участников войны, служивших в подобных частях и расформированных сразу после её окончания.

Первым командиром части оказался полковник Зайцев, о котором у меня никаких сведений не сохранилось, кроме того, как говорили, что ему по состоянию здоровья было затруднительно в полном объёме выполнять в нынешних условиях свои обязанности.

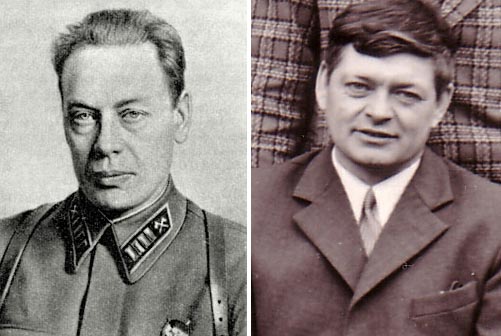

Его заместителем был назначен подполковник Александр Никитич Завернин, получивший кличку «Закруткин». Александр Никитич был значительно моложе Зайцева. Он сохранил живой темперамент, кипучую энергию, ясность ума, да и на здоровье не жаловался. Самое главное, пожалуй, было то, что он имел опыт военного времени, знал и помнил некоторые приёмы и методы профессиональной деятельности, мог уверенно работать с переменным личным составом, имел навыки заполнения специфической документации, превосходно печатал на машинке, владел китайским и английским языками – это делало его для нас, молодых сотрудников, на мой взгляд, достаточно опытным и авторитетным специалистом.

Однако взаимоотношения между Зайцевым и Заверниным, бывшими сослуживцами с военных времён, как вспоминают очевидцы, были далеко не дружелюбные, а скорее даже полные антагонизма, вражды и непримиримости. Склоки, в которые были втянуты их жёны, личные оскорбления и неприязнь друг к другу, сохранившиеся ещё с военного времени, всё это абсолютно не способствовало формированию новой организационной структуры, налаживанию активной, работоспособной и целеустремлённой обстановки в коллективе.

В орбиту этого скандала попала, откуда ни возьмись, бывшая хозяйка конспиративной квартиры, которая неожиданно стала предъявлять претензии старым служакам обоим в равной степени. Они, якобы, ещё в те далёкие военные годы оказывали ей, тогда молодой и привлекательной, весьма определённого направления повышенные знаки внимания и даже давали повод надеяться на счастливый исход, но в итоге оба обманули её в лучших намерениях. Теперь эта давно уже не первой свежести дама требовала, на свой взгляд, справедливого и жестокого отмщения. Женская месть, как известно, не знает пределов. Подключились к разбору командование, Особый и Политический отделы, стали ворошить «старое-престарое бельё» порочного, с моральной точки зрения, треугольника. В итоге каждый из этих некогда пылких любовников, в чём им пришлось признаться, получил по партийному взысканию. Полковник Зайцев был уволен в запас. Подполковник Завернин, хотя и остался на службе, но без перспективы продвижения и назначения на должность командира части, на которой он с огромным желанием надеялся получить звание «полковник», как единственный на тот период претендент.

Новым командиром части вскоре был назначен служивший на Балтике Владимир Тимофеевич Шорников, главной задачей которого являлось ликвидировать

навести порядок и заняться настоящей работой.

В.Т.Шорников окончил Тихоокеанское Высшее Военно-Морское училище во Владивостоке. Участник Великой Отечественной войны на Тихоокеанском флоте. В частях разведки служил на Балтийском флоте. Незамедлительно получив звание «капитан 1-го ранга», он решительно и твёрдо начал наводить порядок. Отработка организационной структуры совпала с переходом на новое штатное расписание. Было создано Первое направление по основному виду деятельности, начальником которого стал капитан 2-го ранга Ю.Н.Столяров. Начальником Четвёртого направления был назначен капитан 3-го ранга Ю.М.Гитлин. Кроме того, сформировались группы оперативной техники (руководитель – старший лейтенант Г.Н.Башун), спецсвязи (капитан-лейтенант В.А.Орлов) и информационная группа (руководитель – лейтенант Ю.Н.Родионов), а также подразделение материально-технического обеспечения (мичман В.Н.Башун, которого вскоре заменил мичман Биденин).

Опираясь в своей работе на действующих и отставных офицеров, имеющих опыт разведывательной деятельности со времён войны (А.Н.Завернин, Г.А.Алейников), а также на оперативных офицеров с приобретённым опытом работы, правда, на других направлениях (Ю.Н.Столяров, В.Б.Бычевский), Владимир Тимофеевич уделял большое внимание отработке требуемых практических навыков новым оперативными составом, прибывающим после обучения в Академии, для удобства среди своих называемой «консерваторией».

При этом ему приходилось решать вопросы перевода и назначения в другие воинские части, условно назовём, случайно оказавшихся в «конторе» офицеров. Прямо скажем, что ситуация была не простая. Тем более, как он сам неоднократно заявлял, что задерживаться более трёх лет на этом месте он не намерен и, якобы, только на таких условиях он и согласился здесь служить.

Так получилось, что я попал как раз в момент этой круговерти и неустоявшейся ещё организационный неразберихи, как с точки зрения конкретных задач, так и с точки зрения подготовки оперативного состава, способного решать эти задачи.

по характеру Владимир Тимофеевич стал избавляться от случайных людей, которые каким-то непонятным образом оказались на достаточно высоких офицерских должностях, но не имевших совершенно никакого представления об оперативной агентурной разведке. У некоторых в первый момент их появления в нашей «конторе» создавалось глубоко ошибочное мнение, что такая служба, дающая большую свободу, инициативу и самостоятельность офицерам, является чуть ли не санаторно-курортным времяпровождением. Возможно, эти офицеры не были плохими людьми, но они не имели профессиональной разведывательной подготовки. Естественно, настоящим образом к реальной работе они в полном объёме не допускались. Перевод на другие должности к местам новой службы многие из них, например, Борис Мануйлов, Иван Яценко, Иван Фроликов, Анатолий Мережко, Владимир Меньшенин и другие, воспринимали очень болезненно, с обидой, и считали, что с ними поступили подло и бесчестно, не предупредив, что через год-два они будут заменены. Это не были «случайные» кадровые ошибки, а самые что ни на есть подлые изуверские кадровые выкрутасы, когда судьбой служивого человека распоряжались бездушные, безжалостные и чёрствые начальнички, сначала обещали «золотые горы», затем за ненадобностью «выбрасывали за борт», как отработанный материал.

Помнится, была тогда и другая категория офицеров, которые имели специальную подготовку, но чувствовали себя временщиками. Например, Виктор Бычевский, открытый, честный, беззлобный, контактный офицер, никак не мог смириться с несправедливым, как он считал, в отношении его решением бессрочно служить на Дальнем Востоке. И действительно, за что и как долго можно держать человека в немилости?

Предыстория его такова. Во время войны Виктор был сыном полка в одной из воинских частей, защищавших Ленинград. Учился в Тбилисском, а затем Ленинградском Нахимовском Военно-морском училище. Окончил Высшее Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе, а вскоре и Военно-Дипломатическую Академию Советской Армию. Изучал французский язык. Находился в заграничной командировке во Франции. Видимо, допустил какую-то оплошность, подробности которой мне не известны, и по этой причине был досрочно отозван. Не вдаваясь в детали всех обстоятельств, Виктор Борисович рассказывал, что взыскание с него давно уже снято, и он был полностью реабилитирован. Находясь на Дальнем Востоке в течение уже более пяти лет и успешно выполняя оперативные обязанности, Виктор Борисович по праву считал возможным надеяться на перевод в западные районы, тем более что его родители, проживавшие в Москве, находились в преклонном возрасте.

В конце концов, Бычевскому с невероятным трудом удалось вырваться с Дальнего Востока и получить назначение в Москву, но без перспективного служебного роста, а даже с понижением в должности по воинскому званию. В семейных отношениях у него тоже не заладилось. Его вторая молодая жена после переезда в Москву попросту от него сбежала к очередному любовнику. После развода начались неурядицы с дележом имущества и квартирных метров. В бытовых вопросах Виктор Борисович был не сведущ, прост и наивен. Другим моментом для переживаний стало неудачное замужество его дочери. Будучи на пенсии, мы часто перезванивались по телефону и встречались. Несмотря на все передряги, он не терял оптимизма, на здоровье не жаловался, оставался, как и прежде, энергичным, шустрым, не поддающимся унынию и переживаниям. Вдруг связь с ним прервалась, ни один телефон на мои звонки вообще не отвечал. Для меня это было странно и непонятно. И вот совершенно случайно я обнаружил его могилу на Ваганьковском кладбище, где он несколько лет тому назад был захоронен рядом со своими родителями. Причина его смерти для меня так и осталась неизвестной.

Или другой офицер. Геннадий Смоленцев, тоже временщик, после окончания «консерватории», где изучал турецкий язык, долго у нас не задержался и буквально на второй год был переведён с повышением в управление оперативной разведки Главного управления.

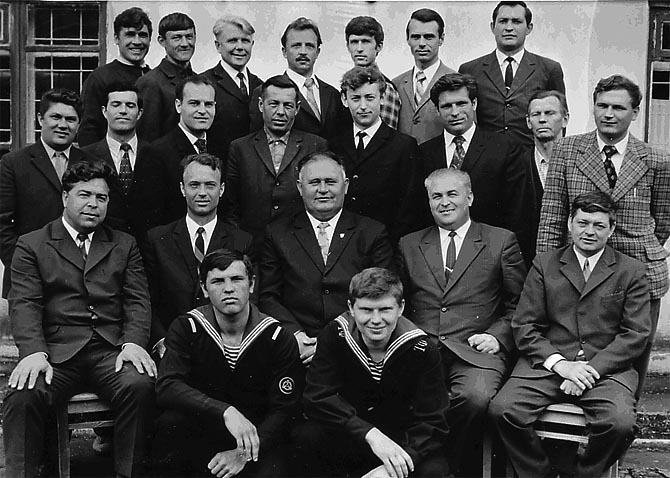

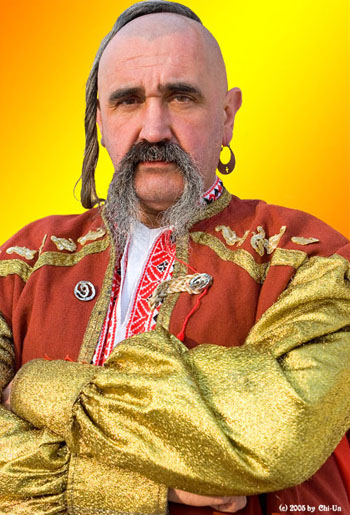

Верхний ряд слева направо: Владимир Башун, Виктор Кальченко, Владимир Месилов, Николай Верюжский, Вячеслав Фролов, Виктор Кугель, Сергей Драпов. Средний ряд: Геннадий Слепков, Юрий Родионов, Вячеслав Орлов, Александр Белоусов, Геннадий Процветов, Юрий Зайцев, Виктор Братухин, Виктор Квиткин. Нижний ряд: Юрий Гитлин, Борис Писюк (фамилия изменена), Владимир Шорников, Юрий Столяров, Виктор Бычевский. Матросы катера РК-518. Хабаровск. 1973 г.

На представленной фотографии, которая относится к тому периоду, когда в принципе организация в «конторе» была налажена, многие застарелые противоречия преодолены, хотя уже зрели новые внутренние трения среди офицерского состава, касающиеся перспективы служебного роста, продвижения по службе с переводом в западные районы. По каким-то причинам на снимке не оказалось многих наших сотрудников, о которых мне хочется рассказать также, как и о тех, кто есть на фото, вспоминая при этом какие-либо события и интересные факты.

В.Т.Шорников, могучий 140-килограммовый почти двухметрового роста богатырь, завоевавший явный авторитет среди всех категорий сотрудников, стремился всячески поддерживать в коллективе спокойное равновесие и не допускать ненужных, мешающих общему делу разговоров. Поскольку трёхгодичный период его пребывания на Дальнем Востоке давно завершился, то он, продолжавший жить на служебной квартире в Хабаровске без семьи, которая осталась в Риге, пресекал любые поползновения ставить вопрос о переводе, категорически заявлял, что первым, кто получит перевод на Запад – будет он. Владимир Тимофеевич строго-настрого всех предупреждал, кто будет вести за его спиной какие-либо сепаратные переговоры с начальством о переводе в западные районы, будут его личными недоброжелателями.

Самым разумным решением в такой напряжённой ситуации было затаиться и не высказывать свои потаённые мысли, чтобы не вызывать раздражение и начальственный гнев. Первым в «чёрный список» попал Вячеслав Махов, ранее служивший в Либаве на бригаде подводных лодок помощником командира «малютки», окончивший Третий факультет и прибывший в часть годом раньше меня. Не помню, при каких обстоятельствах, где и когда Вячеслав высказался, что он хотел бы служить на Балтике, о которой у него остались прекрасные воспоминания. Однако это стало известно Шорникову. Он вызвал Вячеслава «на ковёр» и задал как бы риторический вопрос, но не допускавший другого, кроме как глубоко отрицательного мнения.

Эта фраза, произнесённая на малороссийском разговорном диалекте, в нашем коллективе приобрела нарицательное значение и стала применяться в обобщённом смысле для всех стремящихся к переводу на Запад, а таких было не мало.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru