Автор -

- участник Цусимского сражения на миноносце «Бедовый», рукопись предоставил внук, выпускник Рижского Нахимовского училища 1952 года, капитан 1 ранга Вечеслов Николай Георгиевич.

Глава 8. Кают-компания.Кают-компания является офицерским собранием на корабле.

Кают-компания есть судовое офицерское собрание со всеми обычаями, правилами, особыми традициями на каждом корабле, а по существу – офицерская столовая, в которой офицер отдыхает и до известной степени освобождается от условностей службы. Правда, и здесь не свободно от правила «чин чина почитает», но в гораздо меньшей степени. По уставу в кают-компании нельзя сделать служебного замечания. Для этого надо вызвать либо в каюту, либо наверх на шканцы. Командир корабля, кроме как по службе, не имеет права входа в кают-компанию без приглашения офицеров, дабы не стеснять последних.

Существовало правило, по которому командиры судов 1-го и 2-го рангов столовались у себя в каюте, а иногда и с отдельной кухней. Иногда у командира имелся отдельный погреб хороших вин. Во внутреннем плавании отдельный стол командира не являл никаких моральных лишений, в дальнем же плавании отдельный стол сводился к тяжелому одиночеству. Во избежание последнего командир приглашал ежедневно к обеду одного или двух офицеров, причем должна была соблюдаться строгая очередность. Нельзя было звать офицеров по выбору или симпатии.

В свою очередь, кают-компания приглашала командира обедать к себе по воскресным и праздничным дням, причем это приглашение обсуждалось накануне и голосовалось всеми, так как командир являлся гостем всей кают-компании.

Интересы кают-компании соблюдались строго. Офицер не мог выйти из своей каюты не вполне одетым. Если кто-либо из офицеров был арестован с приставлением часового, то часовой становился со штыком на поясном ремне вне кают-компании, у её дверей. Если посол, или военно-морской агент, или их жены, обедая на кораблях, приглашали, уезжая, к себе офицеров на прием или на обед общим приглашением, а затем неосторожно приглашали отдельных лиц, знакомых им, то офицеры отказывались идти, а шли только отдельно приглашенные. Если посол, приглашая к себе именными пригласительными карточками, нечаянно пропускал кого-либо из офицеров, то старший офицер сейчас же отправлялся выяснять, в чем дело, и получать пропущенное приглашение. За обедом и ужином вестовые обносили офицеров блюдами по очереди с разных сторон.

Если на корабле держал флаг адмирал, то он со своим штабом организовывал на нем как бы вторую кают-компанию, в состав которой входил равноправным членом и командир. Тогда уже приглашение судовых офицеров следовало от имени адмирала, а кают-компания, в свою очередь, приглашала адмирала со штабом и командиром.

Если адмирал или командир, по мнению большинства, в течение недели слишком привязывались с замечаниями, то обиженная кают-компания не звала их к себе. Бывали случаи, когда кают-компания возбуждала вопрос о списании с корабля неугодного им командира. Все это делалось для предоставления возможности отдыха от начальства и для поднятия престижа старших начальников. Вместе с тем, такая система давала возможность ближе знакомиться с подчиненными. Ограничений все же было достаточно. Старший из присутствующих должен был пресекать всякие разговоры на политические и религиозные темы. Не допускалась травля офицерами какой-либо одной жертвы, чтение лекций, крупные ссоры, игра на деньги, причем игра в карты вовсе запрещалась. Нарушители этих традиций наказывались.

В одной кают-компании имел место такой случай: был офицер, который любил шутить и острить, подчас довольно бестактно над вновь прибывшими офицерами. По существу, это была травля. На этот корабль был назначен скромный с виду лейтенант. За первым же обедом он был осыпан градом насмешек и острот со стороны офицера-шутника. Лейтенант молчал. Судовые офицеры на него поглядывали с недоумением и пожимали плечами. Но лишь кончился обед, вновь прибывший лейтенант, подойдя с любезной улыбкой к шутнику и отведя его в сторону, тихо сказал:

- Если Вы еще раз позволите себе что-нибудь сказать по моему адресу, то я разобью Вам морду, а я ломаю подковы.

С той же любезной улыбкой лейтенант отошел. Инцидент был исчерпан, и шутки насмешника прекратились

В кают-компанию не допускается вход матросов, кроме вестовых, членов нижних кают-компаний, к которым относились кают-компании чиновников-содержателей судового имущества и кондукторов

В кают-компании встречались люди самых различных классов, воспитания, мировоззрения, вкусов. Живут они бок о бок, связанные условностями дисциплины и обычая. Особенно тягостно это бывает в дальних плаваниях, когда люди настолько привыкают друг к другу, что достаточно одному открыть рот, чтобы другие знали не только то, что он скажет, но и в каком порядке построит фразу, с какой интонацией её произнесет. Люди надоедали друг другу до одури, почему и бывали столкновения и раздоры. Приходилось прибегать к искусственным мерам, чтобы не выявлять внешне наличие ссоры между теми или иными членами кают-компании. Обычно офицеры здоровались только при встрече друг с другом общим приветствием за утренним чаем, рукопожатие было обязательным лишь в отношении старшего офицера, с которым, в силу его служебного положения, никто не мог быть в ссоре. Он и являлся председателем кают-компании. Один из офицеров выбирался заведующим кают-компанейским столом, его могли сменять, но сам он уйти раньше 3-х месяцев пребывания в этой выборной должности не мог. Обычно эта роль выпадала на долю судовых врачей. Кают-компания все же делилась на классы – к высшему относились все строевые офицеры, к низшему – механики и врачи.

Судовой священник никаких прав в кают-компании не имел и являлся просто пенсионером кают-компании, так как с него за стол ничего не брали.

В восемнадцатом столетии кают-компаний на судах вообще не было. Офицеры жили по своим каютам и питались самостоятельно. Отопление производилось посредством камельков. Обычно офицеры пользовались матросским столом и «трюмвейном», так называли отпускаемую на суда водку желтоватого цвета в дубовых бочонках..

Учреждение кают-компаний составило эпоху в истории флота и значительно способствовало подъему культурного уровня офицерства. Днем офицеры были заняты службой, учениями и судовыми работами, но зато вечера проводили дружно и весело. Играли на рояле, иногда пели, рассказывали анекдоты и разные веселые истории. Случалось, что бывали и пирушки. Наиболее веселые и интересные люди были любимцами кают-компании, так как создавали бодрое настроение.

Иногда в кают-компании велись шутливые записи, книга «Клуб мичманов», куда заносились забавные приключения с офицерами в шутливой, незлобной форме. Случалось так, что командир отчаянно тосковал в своем одиночестве. Он просил у офицеров разрешения скоротать вечерок и понемногу становился частым гостем кают-компании, если, конечно, был симпатичным офицером. При кают-компании имелись небольшие библиотеки, в них, кроме беллетристики, были морские произведения – летопись примечательных по трагичности кораблекрушений, история флота, приказы знаменитых адмиралов. Особенно были популярны приказы о гардемаринах с грязными носовыми платками и приказ о часовом матросе в оккупированном турками городе, на которого напал бык. Матрос отразил атаку ружьем и заколол быка штыком.

В кают-компании «Святослава» в книгу «Клуба мичманов» заносились рассказы Федотова и стихотворения мичмана Зимина. Там был записан сочиненный им гимн дальневосточной эскадры:

Экипаж броненосцев суровых,

Умереть за Россию готовых,

Каждый день, каждый час, каждый миг –

Будь в далеких волнах океана

Русской чести и мощи охрана,

Не числом, а отвагой велик!

Нам не страшен сердитый вой бури,

И под сводом небесной лазури

Рассекайте килями волну,

И назад с ореолом победы,

Как покрытые славою деды,

Возвращайтесь в родную страну.

Этот гимн был положен на музыку и иногда после выпивки распевался.

Глава 9. Из дневника мичмана Тулубеева.Дневники отражают жизнь.

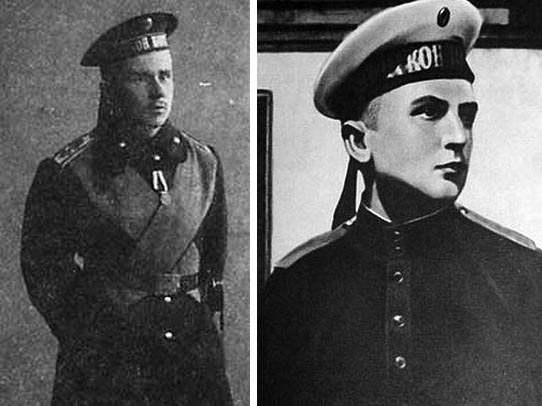

Ну, вот я и начал с одной звездочкой на погоне. Незаметно промчались шесть лет корпусной жизни и последнее наше плавание гардемаринами, кончили и практические занятия. Командиром нашего гардемаринского корабля был остзейский немец, сменивший другого немца, заболевшего на наших глазах прогрессивным параличом мозга. Он был жертвой галлюцинаций, которые нас, гардемаринов, удивляли и пугали. Целые часы он проводил у денежного сундука, отыскивая нехватку десяти тысяч рублей, ночью разносил вахтенного начальника за оставленную якобы на бакштове за кормой шлюпку, когда все шлюпки были подняты, и, наконец, становясь на якорь, сломал реи о такелаж стоящего на рейде парохода. Новый командир нам не понравился. Он нам читал приказ адмирала Шанца о гардемаринах с грязными носовыми платками, а мы в свободное время пели хором в своей палубе:

Под луной ничто не вечно!

Раньше жили мы беспечно –

Ни авралов, ни работ,

Был спокоен наш поход!

Наш суровый феодал

Вдруг внезапно захворал,

И как будто невзначай

К нам явился негодяй.

Подтянул нас всех он сразу,

Пишет каждый день приказы –

Всё чтоб знало свой черёд –

Быстрота сама придёт!

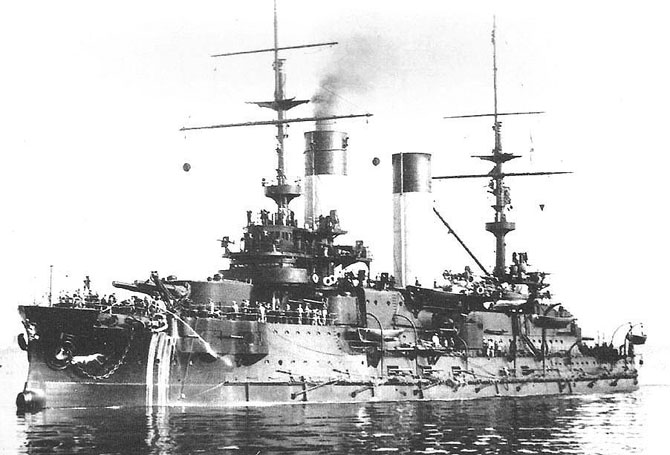

Вспоминается наша выпускная стрельба на флагманском броненосце «Кремль» боевым снарядом в движущийся щит. Стрельба вышла торжественной. Сам министр Бирюков, приехавший по каким-то делам в Ревель, пожелал посмотреть нашу стрельбу и явился на артиллерийский отряд. Он суетливо бегал по палубе, мешая прицеливавшимся гардемаринам, и кричал: «Скорее, скорее, нельзя так долго наводить, современная боевая стрельба требует, главным образом, скорости!» Помню, как возмутили меня слова министра, который стремился казаться деловым и боевым. Вернее, тут была одна видимость. Даже я, мальчик, это понял. Поэтому я продолжал тщательно прицеливаться. За моей спиной Бирюков, топая ногой, кричал: «Скорее, скорее!» «А ты хочешь, чтобы быстро, да мимо! - думал я, - нет, не выйдет». И, наконец, скомандовал «Пли!» Воображаю, что было бы, если бы я промахнулся, но, к счастью, мой меткий выстрел разбил щит. На мой победоносный взгляд проповедник скорости пробормотал: «Метко, да не быстро. Надо помнить, что боевая стрельба – это не забава!»

Он уехал, распушив командиров за неправильное воспитание гардемаринов.

Я, не имея в Петербурге родственников, жил по окончании плавания и до самого производства вместе с несколькими такими же товарищами в лазарете. Ну вот, наконец, наступил день выпускного акта. Директора Арсеньева уже не было, его сменил контр-адмирал Кригер, собутыльник генерал-адмирала флота, приветствовавшего это назначение словами, сопровождаемыми хохотом: «Ты – и воспитание юношества!»

Лучшей чертой Кригера было отсутствие красноречия. Его речи состояли из нескольких слов с неизбежным заключением: «Вот и всё, господа!» Кадеты эту черту у Кригера очень уважали.

Торжественное богослужение в корпусной церкви, украшенной образами, которые рисовал один из ротных командиров – полковник Клеопин. Мы, мичманы, в парадной форме, с треуголками в руках после молебна принимали присягу. Потом в столовом зале – акт.

Как быстро протекло это время! Шесть лет тому назад я в этом же зале писал на вступительном экзамене сочинения и решал арифметические задачи. Тот же инспектор классов, который говорил тогда, окончив диктант: «А теперь сложите листы пополам и ещё раз пополам и сдайте мне», - раздавал нам выпускные дипломы вместе с книгой

и книгой корпусного протоиерея «Моряк-христианин».

После акта выпускной обед в ресторане «Консган». Я ехал туда вместе с Малеевым, бравым мичманом, который кричал каждой встречной воинской части: «Здорово, молодцы!»

А на другой день явились в Морской штаб за получением документов и прогонных денег. На меня произвёл впечатление встретивший нас старый полковник Скворцов. Он глядел на нас с восхищением, улыбаясь хитро и ласково, а мы золочёной гирляндой, красивой и звенящей, заполнили коридоры, в которых пахло сургучом и старыми бумагами, краснели, как девушки, гордились его вниманием и были готовы улыбнуться самому министру. Нам казалось, что в лице старого полковника весь мир приветствует стройных и нарядных офицеров, и хотелось скорее научиться небрежно глядеть через эполет, звонко стучать по мостовым отпущенной саблей и не конфузиться лакеев, заказывая в ресторане завтрак.

- Эх, - говорил полковник, с подкупающим видом угощая нас толстыми папиросами, - вам завидую, милые юноши. Раз в год бывает мне совсем грустно и хорошо. Это вот когда приходит к нам зеленая молодежь. Всё-то у вас впереди – чины, ордена, любовь и болезни. Будет времечко, когда голове вашей гребень не понадобится, как теперь бритва не нужна, гуся с капустой назовёте варварским кушаньем. Эмеритальную кассу за лучшее благо в мире сочтете, а уж нынешние денёчки не повторятся. Нет, никогда. Так пользуйтесь ими, черт возьми! Жгите молодость! Эх, помню я и моё времечко. Такой же розовый и безусый идёшь и во встречных глазах читаешь одну и ту же мысль «свежеиспеченный, черт возьми». И глядишь-то на всех так, будто в кармане миллион. А впрочем, молодость и здоровье те же миллионы, только без процентов. И ведь не думаешь, конечно, что гадости великие впереди. Жизнь потом уже начнёт стукать по голове, поучая опыту и освобождая от волос. И вот, когда заблестит она, как слоновая кость, зигзагом сгорбится спина, поймете сами, что хорошо и что плохо. А пока не думайте об этом, да и вообще не думайте, живите сердцем. Что сердце скажет, то и чудесно. Ухаживайте, влюбляйтесь, чмокайтесь, чирикайте, как воробьи, но, ради бога, не женитесь! Женитесь, вьюноши, и всё пропало! Исчезла поэзия жизни, и думать понадобится, всё к черту полетит».

Так поучал нас полковник. Его улыбающееся лицо в очках и с сизым носом при последних словах стало серьёзным.

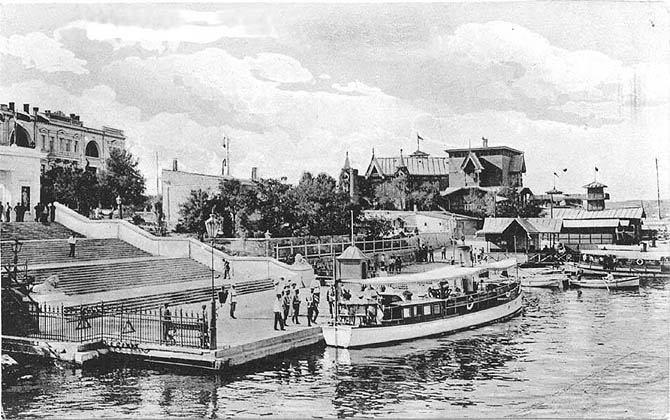

После практических экзаменов мы тянули жребий – кому идти в какое море. Никому не хотелось идти в Чёрное море – про него ходили неважные слухи. Кто вытянет жребий в «Петербург», считался счастливцем, кто вынимал «Кронштадт», тоже был весьма доволен. Наиболее несчастные вытянули жребий в Николаевский флотский экипаж. Одним из этих несчастливцев оказался Бодлевский – он горько зарыдал. Великодушный Зотов уступил ему свою вакансию в Петербурге. Во Владивосток было всего две вакансии, и их заняли братья Гофман, приехавшие из Владивостока на пароходе через Одессу. В Каспий вакансий не было. Про Владивосток и Каспий ходили невесёлые слухи, что там дикие нравы, что все офицеры пьют и т. д. А про Севастополь, куда главная база Черноморского флота была недавно переведена из Николаева, рассказывали, что там трудно удержаться от женитьбы, так как мичманов ловят и заманивают мамаши. А нас, мальчиков 18-19 лет, страшила эта мысль о женитьбе. В Севастополе и морские дамы были весьма разнузданы: старший брат моего товарища, севастополец, говорил, что некоторые дамы своеобразно эксплуатировали молодых мичманов, которые не танцевали. Они плясали, поручая нетанцующим кавалерам держать свои сумочки, а когда брали их обратно, то открывали их и говороли: «Господи, а куда же делись 25 рублей!» Были и такие дураки, которые конфузились и поспешно доставали из кармана свои 25 рублей и отдавали этой акуле.

Когда же этот мичман пришёл впервые в Морское собрание, то на него жадно накинулись: «Вы, как честный человек, должны помочь старшему товарищу. У него долг чести, и ему надо уплатить 700 рублей, а офицерский Заёмный капитал даёт такую сумму только под поручительство. Поручитесь, Вы ничем не рискуете!» Всё это был, конечно, обман. Кто поручался, тот и платил «долг чести», так как «старший товарищ» и не собирался платить. Брат товарища спасся только находчивым ответом – «Я не член Заёмного капитала». Кстати, этот лейтенант, за которого надо было поручиться, был известен своими нечистоплотными похождениями. В Москве он попал на бал к богатому купцу, где произвёл сильное впечатление и имел большой успех. Проводить его вышел сам хозяин. Увидев, что лейтенант надевает летнее пальто, а был большой мороз, он воскликнул: «Да ведь Вы замёрзнете! Возьмите мою шубу, завтра приезжайте обедать и вернёте её». Он дал ему дорогую шубу. Лейтенант надел её, а гостеприимный хозяин ни его, ни шубы уже более не увидел.

К счастью, я был выпущен в Кронштадт. В провинции, где я проводил отпуск после окончания Морского корпуса, «просвещённые граждане» считали меня прапорщиком.

В дальнейшем предстоит долгое сидение лейтенантом с погонами, украшенными тремя звёздочками. Пробуду мичманом 5-6 лет, а потом лейтенантом лет двенадцать, и всё буду, с точки зрения армии, поручиком. Экипажный командир рассказывал мне, что он, будучи уже старым лейтенантом, а раньше сидели в чинах ещё больше, заехал к брату, офицеру провинциального армейского полка. Ужинали в собрании, подвыпили, начали пить брудершафт. Сосед его, уже изрядно пьяненький, и говорит: «Ну, а теперь, по дружбе, сознавайся, за что был под судом?» Тот на него удивлённо смотрит – «Не был, никогда не был под судом!» - «Ну, знаешь, ври, да не завирайся. Как же это так? Седой, с бородой, а всё поручик, может ли это быть?»

Но счастье не в этом. В больших городах и одна мичманская звёздочка пользуется достаточным почётом.

Надо разобраться, что мне дал Морской корпус. Каковы мои знания? Чему мне надо учиться? Как надо служить? Знаний Корпус дал мало, да и больше теоретического порядка. Да и они не очень тверды – погубили лень, проклятые шпаргалки, передёргивание билетов на экзаменах. Языков не знаю. А ведь были предметы, курсы которых по вине преподавателей я даже не читал – например, корабельная архитектура, пароходная механика.

Корабельную архитектуру читал добрейший Экенберг. Кадеты забирали у него журнал и сами ставили себе баллы. Он занимал класс рассказами, как хорошо играет его сын на скрипке, и ставил хорошие отметки. Ему очень любили отвечать про обрастание днищ ракушками. А как отвечал Горелов? У него было умение произнести набор непонятных слов. Экенберг его остановил и просил повторить. Тот опять начал свою белиберду. Раза три плёл он её, несмотря на просьбы Экенберга говорить медленнее. Наконец, преподаватель махнул рукой и поставил ему, кажется, 10 баллов.

А пароходную механику преподавал милейший академик Мешков, мягкий и умный человек, но таивший в себе зачатки безумия. Он и погиб, выбросившись из окна. Да, наука была барская – «Чему-нибудь и как-нибудь».

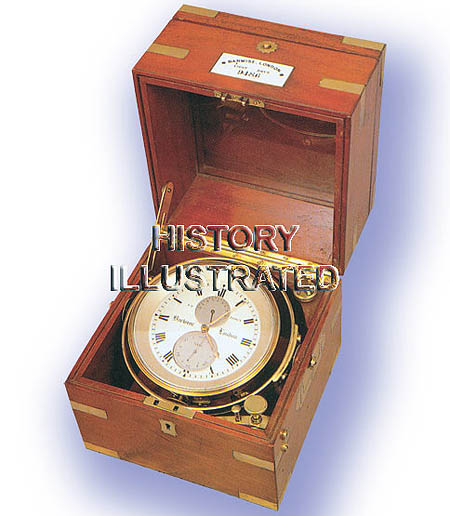

Один мичман не умел даже заводить хронометры, эти драгоценные часы, стоящие в особых ящиках в каюте капитана. Судовой штурман, уезжая на трое суток, поручил ему завод хронометров. Тот каждое утро приходил в салон командира, куда-то вставлял заводной ключ, что-то вертел, но, когда вернулся судовой штурман, штабс-капитан корпуса флотских штурманов, хронометры стояли. Вернувшись в кают-компанию, штурман упал в обморок.

Должен сознаться, что и я не видел хронометров, пока был в Корпусе. Наш бывший директор, вице-адмирал Арсеньев, и не требовал от нас знаний. Он требовал послушания, хороших манер и отсутствия дурных отметок. Ход преподавания его не интересовал. Корпус безнадёжно отставал от уровня военно-морских знаний. Арсеньев был помешан на аристократизме, и его идеалом был Пажеский корпус. Его и назначили вместо адмирала Епанчина для очистки корпуса от революционной заразы, проникшей в корпусные стены. Арсеньев привлёк в корпус многих представителей аристократии, крупной буржуазии и даже великих князей. Наша корпусная поэзия его изрядно осмеяла. Кадетский фольклор представляет интересный материал для изучения. Один из кадетов его тщательно собирал, но массивная тетрадь была реквизирована, и какая её постигла судьба – неизвестно. В неё вошли опера «Хаос», поэмы, легенды, эпиграммы и портретная галерея в стихах на корпусных офицеров. Арсеньев судами и отрядами не командовал. При нём богатые кадеты стали носить собственные мундиры, сапоги, палаши, фуражки.

Он был инициатором устройства гардемаринских балов в день корпусного праздника 6 ноября. Каждый гардемарин должен был внести 50 рублей. Этим балом открывался зимний сезон в Петербурге, и на нём присутствовал весь аристократический Петербург во главе с царём.

При Арсеньеве и половая распущенность вошла в стены корпуса.

Он ввёл «цветочные выставки» по субботам, как прозвали кадеты его разделение на чистых и нечистых. По правую сторону ставились воспитанники с отличными отметками, по левую – с неудовлетворительными. Являлся элегантный Арсеньев с лицом крысы, и начиналась потеха. Неудачникам и лентяям читались нотации, и они оставались без отпуска, а отличникам произносились дифирамбы. Очень много при этом значила фамилия. Были фамилии превосходные, были среднего качества, были вроде Иванова или Петрова. Титулы приветствовались милой улыбкой, мимо фамилий среднего качества просто проходили приветливо, а Ивановы и Петровы встречались лёгкой гримасой. Если князь, граф или барон попадали в левую сторону, то директор говорил: «Ну, я надеюсь, я уверен, что это случайность, что всё наладится и Вы не будете огорчать Ваших достойных родителей. Отпустите его на этот раз». Следовало распоряжение командиру. Но была просто беда, если неудачником оказывался Иванов. Лицо директора мгновенно выражало всю гамму чувств его презрения до отвращения: «Вы скверный лентяй, Вы позорите стены этого учебного заведения. Вам не место здесь!.. Оставайтесь и учитесь!»

Арсеньев ввёл исключение из корпуса на полгода, год и даже на два года. К исключённым он применял иногда даже и порку.

Что дал мне корпус? Знаний не дал. Смешно, но мы не знаем ни своих судов, ни кораблей других держав. Мы ничего не знаем про иностранные флоты: сколько у них кораблей, каковы они, где их базы, в чём их преимущество перед нашими. Мы, в сущности, очень серы. Английский язык знаем лишь настолько, чтобы суметь брать нужные даты из английского морского альманаха, обслуживающего мореплавателей всего мира. Нас не учили даже плаванию, зато маршировки были в почёте. Вот парусное дело знали – как делать повороты оверштаг и через фордевинд, как менять мачту, такелаж и паруса и пр. Мичман Медведев по этому поводу острил, что, когда во время войны встретим неприятеля, подымем ему сигнал: «Желаю принять бой под парусами». Вообще мы были далеки от практики, например, об окраске судов и шлюпок и понятия не имели. Учили нас фехтованию на рапирах, но не учили действовать кортиком и саблей. Плаванию даже летом не учили. Мой товарищ где-то услышал, что можно броситься в глубокую воду и тогда сразу научишься плавать. Он и прыгнул отважно за борт и, как ключ, пошёл ко дну. Его едва спасли и вытянули уже захлебнувшегося. В моём городе была река, и я умел плавать, а вот тот же Медведев и плавать не умел.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru