Капитану дальнего плавания Людмиле Тибряевой

Море в белой пене,

Волны — серой стенкой.,

В аварийном крене

«Капитан Воденко».

В трюме груз сыпучий,

Он страшнее мины.

И змеей гремучей

Барахлит машина.

Руль - считай, что нету,

Замерли винты,

Станешь лагом к ветру —

И тебе «кранты».

Лица обжигает

Ветра злая сила.

Судном управляет

Капитан Людмила.

Сутки на исходе,

Но ни на минуту

Капитан не сходит

С мостика в каюту.

Экипаж в работе,

Но тревожно ей:

Главная забота —

О судьбе людей.

Лучше б злому року

Проявиться летом —

Больше было б проку

В капковых жилетах...

Било, как дубиной,

И швыряло крепко —

Судно без машины

Всё равно, что щепка.

Всё же починились,

Поборов усталость.

Эти злые мили

Позади остались.

Штурман пролагает

Курс к родному порту.

Льдинки набегают

И шуршат по борту.

Март 2006.

12 марта Министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин вручил государственные и ведомственные награды большой группе работников транспортной отрасли. Капитан дальнего плавания Мурманского морского пароходства Людмила Анатольевна Тибряева была удостоена нагрудного знака «Почетный полярник».

Наша справка: Людмила Тибряева - единственная в мире женщина-капитан дальнего плавания с 20-летним опытом работы в Арктике. Член международной ассоциации морских капитанов. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Людмила ТИБРЯЕВА, капитан дальнего плавания:

Людмила ТИБРЯЕВА, капитан дальнего плавания: - Счастье - это битва, которую нужно выиграть, а не чувство, которого нужно ждать. Если вы ждете его, вы не поняли самого главного. Это не совсем моя формулировка, но то, что я когда-то прочла, мне очень понравилось и запомнилось.

40 лет ходит по морям, по волнам Людмила Тибряева, ровно половину - в должности капитана дальнего плавания. А ведь во флотской среде давно бытует поверье: женщина на корабле - быть беде.

Сегодня ее портрет в форменном кителе на фоне корабля украшает музей Арктики. Рассказы Людмилы Анатольевны о морских походах, затаив дыхание, слушают школьники. Но сама капитан знает, что главным подвигом была вовсе не борьба со штормами. Ни в одном советском учебном заведении девушек на судоводительские факультеты не принимали:

- Я бы еще поняла, если бы государственные мужи желали оградить слабый пол от тягот и вообще запретили женщинам выходить в море. Так ведь нет! Женщины на судах всегда работали - уборщицами, буфетчицами, палубными матросами. А вот на капитанский мостик не пускали - мол, не женское дело.

Мне буквально с первых же минут стало ясно, насколько твердый характер у Людмилы Анатольевны Тибряевой: она и наш разговор, словно судно, тут же повела по нужному ей руслу:

- Ну, зачем же опять про детство вспоминать. Я сейчас совершенно иной человек, чем та девочка, что родилась много лет назад в городе Джамбул. И почему вас так удивляет женщина-капитан? На мой взгляд, поражаться надо, когда видишь, как наши женщины в оранжевых куртках ремонтируют дороги. А если рядом с ними стоит человек, что-то указывая-оценивая, то это непременно мужчина. Такое странное соотношение сил у нас почему-то воспринимается как норма. Я же считаю совершенно естественным право женщины на свободный выбор профессии. А вот препоны на ее пути к получению образования, дающего возможность посвятить себя выбранной цели, меня удивляют и возмущают, как всякая несправедливость.

Поскольку в мореходное училище имени Макарова женщин не принимали, Тибряева решила поступать в гидрометеорологический институт на факультет океанологии. Но как раз тогда, в 1965 году, девушек перестали туда принимать. И Людмила поступила на учебу по более прозаичной, но тоже связанной с водой специальности, которая называлась "гидрометеорологический режим рек, морей, озер". Проучившись всего год, опять принялась штурмовать недоступную "макаровку". Декан факультета, побеседовав с решительной девушкой, понял: ее стремление получить морскую специальность - не каприз и не прихоть. И посоветовал пойти поработать в море, получить характеристику, и потом уже добиваться разрешения на учебу.

- Теперь, вспоминая все те трудности, которые мне пришлось преодолеть на пути к капитанскому мостику, я думаю: вряд ли смогла бы пройти их еще раз, - говорит Людмила Анатольевна. - И далеко не каждая девушка, решившая стать судоводителем, сможет это сделать.

А тогда, в 60-е годы, мечта о море привела уроженку жаркого Казахстана в заполярный заснеженный Мурманск: здесь на работу в море принимали иногородних. И 24 января 1967 года 19-летняя Люда отправилась в свой первый рейс на ледоколе "Капитан Белоусов". В трудовой книжке ее должность значилась как "матрос без класса", проще говоря, была уборщицей. Летом студентка-заочница отправилась в Ленинград сдавать сессию, а ледокол ушел в Арктику. Упрямая девчонка пробилась к министру, чтобы получить разрешение на поступление в мореходное училище.

- Я даже не помню, что написала на тех листочках в клеточку, вырванных из школьной тетрадки, - улыбается Тибряева. - Конечно, самого министра я не видела, а свое письмо передала секретарю. Через него и получила в скором времени ответ: "В виде исключения разрешить поступление на судоводительский факультет". Училась курсантка Людмила Тибряева заочно, продолжая ходить в море на дизель-электроходе "Обь".

- Чтобы подниматься по служебной лестнице, женщине нужно выполнять свои профессиональные обязанности не просто наравне с мужчинами, а намного лучше их, - свидетельствуют моряки, ходившие в море вместе с Тибряевой. - Промахи и случайные ошибки, которые считаются простительными для мужчины, женщине не простят ни за что.

- А к вам обращаются с просьбами о помощи девочки, мечтающие о море? - спрашиваю я Тибряеву.

- Да, случается, - неохотно роняет она.- Но я никогда не иду на это. Потому что пройти сложный путь к профессии каждый должен самостоятельно. Если же с первых шагов человек нуждается в том, чтобы его взяли за ручку, поддерживали, - значит, не за свое дело берется. Я не хочу сказать, что быть судоводителем - женская профессия. Это очень сложная работа, не каждому по силам. И, конечно, отбор девушек на эту специальность должен быть очень строгим. Тех, кому по плечу капитанский китель, единицы. Но в то же время ставить глухую преграду на пути девчонок, мечтающих о море, несправедливо.

И все-таки они были, есть и будут - женщины, своим талантом, упорством, мужеством пробивающие путь к желанной профессии.

- В нашем пароходстве есть девушка, которая учится на судоводительском факультете все той же "макаровки", - говорит капитан Тибряева. - Мне приходилось встречать своих коллег-женщин и во время зарубежных рейсов. В 1908 году Георгий Седов написал книгу "Право женщины на море", в которой прямо говорит: "Женщина может стоять на мостике. Может выполнять эти обязанности".

Успешно капитанит на Сахалине ровесница Людмилы Анатольевны - Алевтина Александрова. Чтобы стать курсантом Невельского мореходного училища, ей пришлось добиться разрешения у Никиты Хрущева. На Камчатке два года назад стала первой в России женщиной-судоводителем промыслового судна 45-летняя Валентина Реутова. Кстати, начинала она, как и Людмила Тибряева, с должности матроса.

"Как вы относитесь к девушкам, мечтающим поступить на судоводительский факультет?" - этот вопрос после разговора с Людмилой Тибряевой я задала помощнику начальника по Морской академии Мурманского государственного технического университета. Ответ был резко отрицательный: "Девочек принимать никто не будет. Никогда. Это же реальная опасность для судна!"

Я ставлю в храме восковые свечи

За души тех, кого сегодня нет.

А мне радирует мой друг:

«Еще не вечер,

Мой капитан, живите много лет…»

Эти искренние строки идут от самой души автора. Их часто цитируют на флоте, но немногие знают, что принадлежат они Николаю Николаевичу Покровскому, работавшему капитаном-наставником в Мурманском пароходстве. А посвятил он их капитану дальнего плавания Людмиле Тибряевой, которую считал своей названой дочерью и в судьбе которой принял непосредственное участие.

Это Покровский ходатайствовал когда-то о приеме девушки на работу в пароходство, и благодаря его помощи Людмила впервые ступила на борт судна - вначале уборщицей, затем стала матросом. С той поры миновало немало времени. Давно ушел из жизни Николай Николаевич, но Людмила Анатольевна дорожит памятью о человеке, заменившем ей отца и воспитавшем лучшие черты характера, позволившие Тибряевой стать настоящим моряком, подняться на капитанский мостик и водить самые современные суда.

Она вспоминает, как Николай Николаевич, убеждая девушку в необходимости учиться, рассказывал о своей нелегкой судьбе, не уставал подчеркивать, что сам только благодаря воле, труду и упорству прошел путь от подростка-беспризорника, ночевавшего на опустевших скамейках московского бульвара, до командира боевого корабля…

Тогда я не знала, что Николай Николаевич пишет стихи. Известно о том было только близким людям, свое увлечение он не афишировал. Но уже после смерти Николая Покровского мне в руки попала маленькая книжица «Капитаны кораблей не покидают». И я не устаю ее перечитывать. Стихи просты, ведь автор - не профессиональный литератор. Многие его строки легко остаются в памяти.

Море навсегда пленило сердце капитана. На стене в его комнате висела большая карта, на которой были отмечены маршруты морских походов. Казалось, море своей волной каждую ночь стучалось в его «иллюминатор». И стихи, словно ответ на этот зов, ложились на бумагу:

Хотя бы раз еще

взойти на мостик,

Проверить курс и вахтенный журнал!

Взойти туда хозяином - не гостем…

Я так давно на вахте не стоял.

Последней просьбой капитана Покровского к его названой дочери Людмиле Тибряевой было пожелание развеять его прах в Арктике. И это желание было выполнено.

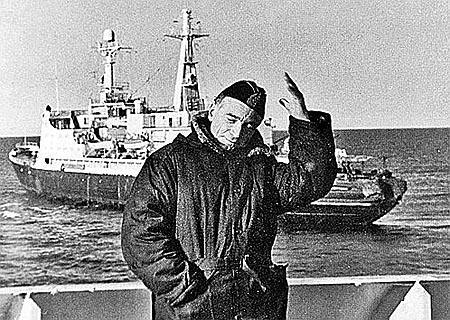

"Двенадцать лет назад Людмила Тибряева получила знак "Капитан дальнего плавания" за номером 1851. Она - не только первая в Мурманском пароходстве женщина - арктический капитан, которых в мире меньше и сегодня, чем женщин-космонавтов. "Ледовый" капитан Людмила Тибряева в числе первых провела из Европы в Японию Североморским путем ледокольно-транспортное судно "Тикси", стала членом Ассоциации капитанов, в которую входят лучшие мореходы страны.

- Людмила Анатольевна, тридцать три года отдано морю. Вспомните свой первый причал, откуда начиналась биография.

- Это Мурманск, с которым связаны соленые морские страницы моей жизни. Приехала я из Казахстана, и мне было 19 лет, когда поднялась по трапу на теплоход "Художник Крайнев". Накануне в отделе кадров пароходства мне посоветовали: "Переговори с капитаном, может, возьмет в палубную команду матросом". И Евгений Михайлович Гусев, капитан, дал согласие. 6 лет я красила, драила палубу, несла вахту наравне с другими матросами. Тогда я еще не думала о капитанском мостике, но и оставаться рядовой "плавсостава" было не в моем характере, который изрядно "подпортили" Грин, Паустовский и Жюль Верн.

Поехала в Москву, думая попасть на прием к министру морского флота. Он, естественно, был занят, но заявление мое с просьбой разрешить учебу на судоводительском факультете ЛВИМУ им. адмирала Макарова попало ему на стол. Не помню сейчас, что я там написала, но резолюция была: "Принять в виде исключения".

Можете представить, что это было такое, если и сегодня порой слышу за спиной язвительное: "Женщина как биологический вид плавать не может". Чего мне стоило оказаться старпомом на борту "Тикси", который направлялся в Арктику, - один Бог да моя подушка знают.

В 1987 году, став капитаном, убедилась, как правы мужчины: не женское это дело - ходить в море. Но возможность работать на равных с коллегами-мужчинами, если сделан выбор, у женщины должна быть.

- Вы человек упрямый...

- Раньше была упрямой, а вот упорства не хватало, потому не все и ладилось. Со временем многое из того упрямства, к счастью, перешло в упорство: на море иначе нельзя.

- Странно слышать в таком "некомандном" голосе металлические нотки. Кстати, как вы отдаете команды мужскому экипажу?

- Голос меняется в зависимости от ситуации: могу сказать "пожалуйста", но могу и так отчитать, что мало не покажется. Правда, замечания стараюсь делать с глазу на глаз: щажу мужское самолюбие. Но когда находишься в море по 7-8 месяцев, капитанские нервы, как и у экипажа, могут сдать. Экстремальных ситуаций на море достаточно. До сих пор помню рейс, когда у меня с девятиметровой высоты упал матрос на деку трюма. К счастью, на борту оказался такой опытный врач, как Юрий Сахаров: он буквально вытащил парня с того света. В том же рейсе у моториста "крыша поехала": долгие месяцы плавания не лучшим образом сказываются на психике мужчины.

- А как же тогда с расхожим мнением, что у моряка невеста в каждом порту?..

- Ну вспомните еще так называемую "продукцию" секс-шопов: чушь все это. Не каждый мужчина пойдет "расслабляться" в порту. А для капитана, мужчина он или женщина, это, на мой взгляд, вопрос нравственности: вот и привыкаешь к капитанскому одиночеству.

- Почему вы, такая интересная, такая "крутая", замуж вышли только в 41 год?

- Замужество - не проблема, а вот условия ставились - списаться на берег. И тогда я выбирала море. Борис Михайлов поступил мудро, сказав: "Как сама решишь уйти, так и будет". Пыталась привести самый "убедительный" аргумент, что, мол, даже картошку не умею жарить. Но он и тут не дал маху: обещал и картошку, и даже пироги печь. С тех пор и "расплачивается": недавно мы отметили 11 лет супружеской жизни, а я все еще хожу в море.

- Где же вы нашли такого покладистого мужа?

- Он - тоже моряк. Наши суда пришли в Монреаль, экипажам организовали экскурсию, но переводчика не было, и поскольку я окончила курсы английского языка, то решилась помочь гиду. Как потом объяснял Михайлов, то, что я была штурманом, он "проглотил", но на моем английском "поперхнулся". Это было, как он признался, выше его мужского разумения.

- Помните его первый подарок?

- Он добился того, чтобы попасть на судно, где работала я. Объяснял это тем, что хотел к 8 Марта преподнести свой фирменный "михайловский" пирог. С трудом в это верю, но будем считать, что это правда. Тем более что пирог он тогда действительно приготовил и передал мне в каюту. Это и был его первый подарок.

- Вы долго бываете вдали от родных берегов, от дома. Не сказывается разлука на ваших взаимоотношениях? Борис Николаевич не ревнует вас?

- Что касается ревности, то мы оба неплохие лоцманы, и семейный корабль всегда выводим из рифов. Михайлов вообще удивляет своей слепой верой. Я же не то чтобы недоверчива, неревнива, но если Борис встретит другую женщину, буду страдать, но все перенесу. Так складывалась моя жизнь, что я всегда готовилась к сложным поворотам судьбы. Поэтому говорю ему, что он - свободен. А в ответ слышу:"Ты - неземная женщина".

Знаете, есть что-то мистическое в нашей встрече с Михайловым: в тот день, накануне встречи, мы, как оказалось, оба читали рассказ Константина Паустовского "Ручьи, где плещется форель". В коротенькой новелле Паустовский очень точно передал душевное родство двух незнакомых людей, которых случайно свела судьба и - разлучила. Я иногда думаю, что это о нас с Михайловым, но со счастливым концом.

- При всей вашей, казалось бы, благополучной жизни - престижная работа, любящий муж, уютная квартира, дача - есть что-то, о чем жалеете в жизни?

- Помните Ассоль? "Счастье сидело в ней

Кому не хочется такого "котенка"?

Только счастье у каждого - свое. Мне всегда говорили: "Твое счастье в твоей свободе, ты ни от кого не зависишь". Согласна, свобода - это прежде всего право на выбор жизненного пути, и в этом я преуспела. Но в моей свободе - бочке меда - столько дегтя! Поэтому жалею о многом. О том, что мало удается уделять внимания маме, Борису. Не понимаю, почему мы порой так жестоки с людьми, которых больше всего на свете любим и ценим. Горько, что не ощутила радость материнства... Но что случилось, то случилось...

- Вы готовите себя к мысли, что придется оставить море?

- Безусловно, эти мысли приходят, и они достаточно болезненны. Я думаю о том, в каком качестве смогу реализоваться вне моря. Уверенности в будущем, впрочем, как у многих из нас, у меня нет: проработав на флоте столько лет, "материальные" тылы себе не обеспечила.

- Когда в очередной рейс?

- Скоро. Два года я плаваю под чужим флагом: круинговая компания через посредников заключает договор с экипажем судна, которое поставляет грузы в ту или иную страну. Попасть на такие рейсы достаточно сложно, поскольку профессиональные требования и к командиру, и к экипажу очень высокие.

- Наверное, и оплата соответствующая?

- Труд российских моряков оценивается ниже, чем труд их западных коллег. Например, мой оклад - 700-800 долларов в месяц. Сейчас пойдем в район Юго-Восточной Азии, который моряки не любят: здесь не только интенсивное судоходство, но и возможны нежелательные встречи с пиратами. Это серьезная психологическая, физическая нагрузка: несешь 24-часовую вахту, обходя судно по всему периметру, одновременно держишь постоянную связь с вахтенными. И поскольку, как правило, нападают ночью - то освещение судна. А из оружия - лишь ракетница и пожарная магистраль под сильным давлением.

- Неужели нет никаких иных средств защиты?

-Сопротивление чревато последствиями. Судьба захваченных судов и экипажей складывается по-разному: как правило, пираты, забрав судно и груз, выбрасывают экипаж на каком-либо острове.

- Что самое страшное на море?

- Тишина, которая означает остановку двигателя. Изменение режима работы согласуется только с капитаном. Поэтому, если в экстраординарной ситуации такое решение принимает помощник, мчишься на мостик, забыв натянуть юбку.

- Морская болезнь не изнуряет?

- Есть такое. Как говорят моряки, потравила, то есть "покормила" Нептуна, достаточно. У штурвала стояла с пакетиком и прятала его, чтобы никто не догадался. А вообще нет людей, которые не реагируют на морскую болезнь. Причем тяжело переносится не шторм, а зыбь: она выматывает душу!

... Несколько дней назад капитан дальнего плавания Людмила Тибряева вывела свой балкер "Арктик Трейдер" в открытое море."

"Мэтр, гуру?", нет, просто

кстати, "Подгот", и этим все сказано, о старпоме Людмиле Тибряевой. -

"Этот спокойный, мягкий, приятный голос объявлял по судовой трансляции, когда и где состоится инструктаж членов команды, которым предстоит работать при самовыгрузке.

Вскоре в дежурную рубку вошла довольно молодая, среднего роста женщина и спросила:

— Вы меня ждете?

Тогда я поняла, что услышанный голос принадлежит ей — старшему помощнику капитана теплохода “Тикси” Людмиле Анатольевне Тибряевой.

Она пригласила в каюту, где, сопротивляясь увяданию, стояли в вазе астры, купленные еще в Мурманске почти полмесяца назад. Здесь и произошел наш разговор, дружелюбный и вполне откровенный.

Моряком она задумала стать еще в школе. Конечно, практических представлений о профессии не имела, просто начиталась книг. Работать на флоте начинала, как все женщины — в числе обслуживающего персонала. Но, хлебнув этого нелегкого труда, не отказывалась от задуманного.

Два года добивалась права поступить в Ленинградское высшее инженерно-морское училище им. адмирала С. Макарова. Для этого пришлось обратиться в Министерство морского флота.

Училась заочно, в 1973 году получила диплом об окончании судоводительского факультета. Параллельно продвигалась по службе: вначале была третьим помощником капитана, затем вторым.

— Работа судоводителя тяжела для женщины, — откровенно призналась Людмила Анатольевна. — Но мне она по характеру. Конечно, нельзя не сказать о том, что в отношении меня, поскольку случай нетипичный, многое решается индивидуально...

Любимое дело забирает все силы, но вместе с тем, считает она, именно флот подарил ей радость встреч с прекрасными людьми. Вот и сейчас, на борту теплохода “Тикси”, ей помогают освоить это мощное судно новой арктической серии специалисты различных служб. Поскольку работает она здесь недавно, своей главной задачей считает как можно лучше узнать его возможности. Вскоре старшему помощнику капитана Людмиле Анатольевне Тибряевой вместе с экипажем теплохода “Тикси” предстоит принять участие в зимней навигации на линии Мурманск—Дудинка.

Я мысленно представляю себе, как во время проводки каравана, повторяя команды, идущие с ледокола, в эфире вдруг прозвучит приятный женский голос, и на мостиках ведомых судов с изумлением переглянутся вахтенные..."

Еще несколько ссылок на источники, повествующие о замечательной женщине, славном КДП (капитане дальнего плавания) Людмиле Тибряевой.

Есть видео.