"... В ночь на 8 сентября меня разбудил телефон. Оперативная боевая тревога! На часах -- полтретьего ночи. Через 15 минут я, флагманский врач дивизии, уже сидел в дежурной машине вместе с комдивом Героем Советского Союза контр-адмиралом Игнатовым Николаем Константиновичем, его заместителем по электромеханической части инженер-капитаном 1 ранга Зарембовским Вячеславом Леонидовичем и представителем Особого отдела (фамилию не помню). Езда по бетонке от Заозерного до штаба флотилии занимает минут 15 -- 20...

В половине четвертого мы были на борту быстроходного торпедного катера, который имел задание доставить нас на эскадренный миноносец, который с группами усиления и оказания квалифицированной медицинской помощи на борту уже шел полным ходом к месту аварии. Через пару часов катер догнал в штормовом море эсминец, и мы перебрались на него, надеясь узнать о К-3 что-нибудь новое...

Около 10 утра Игнатову вручили копию шифровки с нашего самолета. Он обнаружил К-3, идущую в надводном положении без внешних признаков повреждений, и докладывал, что пытается установить с ней связь по УКВ, так как на запросы по засекреченным средствам связи лодка не отвечает. Как потом рассказал мне командир К-3 Юрий Федорович Степанов, в условиях плохой видимости было трудно понять, что за самолет запрашивает его по УКВ. Ведь Юра тоже знал, что многие пилоты НАТО хорошо знают русский язык, и опасался передать тревожную информацию в чужие руки. Ему пришлось долго проверять летчиков на знание уникальных непечатных и специальных выражений, смысл которых доступен только нашим морякам-североморцам. Но даже убедившись, что пилоты наши, Степанов лишь намеками дал понять, кто он такой и что ему требуется серьезная помощь. Зашифровать информацию он не мог, потому что шифровальщик и спецаппаратура погибли при аварии.

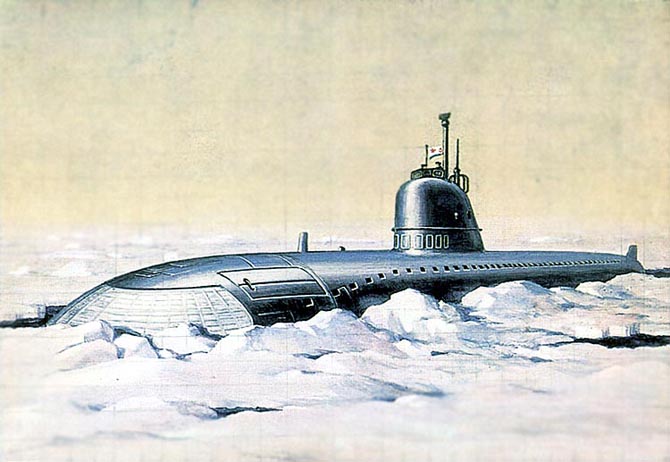

Наконец эсминец резко сбавил ход и по корабельной трансляции передали: «Подходим к аварийной лодке». Сквозь завесу дождя показался стреловидный силуэт лодки, качающейся на волнах. Эсминец медленно подруливал все ближе и ближе, и на мостике лодки уже можно было различить фигуры в меховых куртках, среди которых я сразу узнал рослого широкоплечего Юру Степанова.

Комдив Игнатов принял решение: оперативной группе на катере эсминца перейти на лодку, а эсминцу дрейфовать рядом. Легко сказать -- перейти! Ведь небольшой катер волной так и бросает на покатую, скользкую, покрытую резиной палубу субмарины. Первым прыгнул комдив... и промахнулся. Я зажмурился и втянул голову в плечи. Ведь это верная смерть -- его просто раздавит между катером и лодкой. Но принимающие на лодке успели поймать его за руки и одежду и мгновенно выдернули из воды. Комдив жестом пригласил нас за собой и, повернувшись, скрылся за дверью ограждения рубки. Меня, Зарембовского и опера переправляли уже с некоторыми предосторожностями, обвязав швартовыми концами (в случае неудачи из щели между бортами можно было извлечь хотя бы лепешку из нас).

Шагнув в рубочный люк, я сразу заметил, что дизель-генераторы работают и лодка вентилируется в аварийном режиме надводного положения. Командир БЧ-5 В.В. Зайцев коротко сообщил: «Радиационная обстановка в норме». Немного полегчало, но ненадолго...

Спустившись в центральный пост третьего отсека, мы услышали доклад Степанова командиру дивизии. Вот что произошло в ту ночь с первенцем подводного атомного флота лодкой «Ленинский комсомол».

На пятьдесят седьмые сутки похода подлодка возвращалась с боевого дежурства домой. В 1 час 58 минут 8 сентября 1967 года на траверзе мыса Нордкап в первом отсеке возник пожар. Пожар был объемным, полыхало все пространство отсека. Выскакивавшие из него подводники представляли собой живые факелы. Через несколько секунд загорелся и второй отсек. Он был жилой, в этот час большинство моряков в нем спало... Из него по аварийной тревоге успели выскочить всего несколько человек. Спасая лодку и остальную команду, командир приказал задраить переходной люк из второго в третий отсек. Спустя несколько минут там, в первых двух отсеках, погибло 38 человек. Но в последние секунды жизни кто-то из обреченных открыл клинкет вентиляции в центральный пост третьего отсека. Расчет центрального и оказавшиеся здесь по тревоге подводники из других отсеков не успели надеть противогазы (их все равно не хватило бы на всех) и стали терять сознание. Командир сумел только подняться по трапу в боевую рубку и открыть верхний рубочный люк, а потом сам потерял сознание. В этот момент из четвертого отсека в центральный вошла аварийная партия и стала выносить отравленных газами моряков в кормовые отсеки. На их места стали подвахтенные в противогазах. Врубили дизель-генераторы в четвертом отсеке и провентилировали центральный пост. Тем временем командир пришел в сознание.

На берег ушла одна-единственная шифровка о пожаре...

Похоронили наших несчастных товарищей на окраине поселка Заозерного. В большую братскую могилу установили 39 наскоро сколоченных гробов с фотографиями моряков... Для прощания выстроилась в каре вся дивизия, пришли почти все жители военного городка с цветами (невесть откуда взявшимися в это время года). Много было детей. Над седыми заполярными сопками долго кружилась мелодия траурного марша. Потом на братской могиле был установлен безымянный памятник с лаконичной надписью «Подводникам, погибшим в океане 08.09.67 г.».

Спасшего лодку командира Степанова и его замполита Д.А. Жиляева скромно наградили орденами Красной Звезды. Больше никто не получил от Родины ни слова благодарности. Экипаж растасовали. Многих офицеров перевели служить на Большую землю..."

А теперь "факты-документы".

Список личного состава ПЛ “К-3” погибшего 8 сентября 1967 года.

капитан 2 ранга Горшков Сергей Федорович

капитан 3 ранга Коморкин (Каморкин) Лев Федорович

лейтенант Петреченко Александр Иванович

капитан-лейтенант Смирнов Валентин Николаевич

капитан-лейтенант Ганин Геннадий Иванович

капитан-лейтенант Маляр Анатолий Алексеевич

лейтенант Гурин Виктор Михайлович

мичман Буторин Алексей Алексеевич

старший матрос Лаврушкин Владимир Петрович

матрос Романов Владимир Николаевич

мичман Мусатов Владимир Иванович

старшина 2 статьи Таранов Владимир Георгиевич

старшина 2 статьи Пузевич Константин Николаевич

старший матрос Розанов Валерий Николаевич

матрос Осипчук Александр Степанович

старшина 2 статьи Кисловский Геннадий Иванович

матрос Воробьев Александр Васильевич

старший матрос Вигерин Игорь Васильевич

матрос Богачев Владимир Михайлович

главный старшина Михнин Владимир Яковлевич

старшина 2 статьи Иванов Анатолий Иванович

матрос Гарагонич Юрий Иванович

старший матрос Тарабан Виктор Иванович

старшина 2 статьи Юзефович Петр Иосифович

матрос Ярошевич Владимир Николаевич

старшина 2 статьи Гурьев Николай Николаевич

старшина 2 статьи Гайдей Сергей Никитович

матрос Гайвас Аркадий Константинович

матрос Клименчук Владимир Николаевич

матрос Пасталатий Виктор Федорович

матрос Коровин Александр Васильевич

матрос Кузьмицкий Виктор Анатольевич

матрос Соболев Николай Петрович

матрос Боглаев Сергей Федорович

старшина 2 статьи Романцов Борис Митрофанович

матрос Кутепов Анатолий Александрович

старшина 2 статьи Слугин Михаил Иванович

старшина 2 статьи Богачев Николай Михайлович

старшина 2 статьи Зацепин Николай Михайлович

Вечная слава героям-подводникам!"

Памяти 39 подводников ПЛА «К – 3», погибших в океане 8 сентября 1967 года.

Обними, расцелуй,

Обогрей -

Этой ночью

Надолго простимся!

Знаю я,

Из холодных морей,

Мы обратно

Не все возвратимся.

Тост за нас -

«За подводную честь,

За высокое пламя

Накала!»

Знай одно -

У подводника есть

Та любовь,

Что ты долго искала.

Долг - есть долг!

Не стоим за ценой

И сгораем не так,

Как лучины!

Жди меня -

Оставайся женой,

Время нас

Возвратит из пучины.

Хорошо

У родного огня -

Расставаться

До боли обидно!

...Если сын -

Назови, как меня,

За отца ему будет

Не стыдно.

1967 год 10 июля вышла на вторую боевую службу в Средиземное море, имея на борту 4 торпеды со спецбоеприпасом. В ходе несения службы была сделана хирургическая операция матросу.

1967 год 8 сентября при возвращении с боевой службы на 56-е сутки похода северо-восточнее Фарерских островов в точке с координатами 64˚ с.ш., 04˚ з.д. на глубине 49 метров в 01.52 в 1-м отсеке возник пожар. При переходе личного состава во 2-й отсек пожар перекинулся и туда. При попытке разведки обстановки во 2-м отсеке волна угарного газа ворвалась в центральный пост. Все 14 человек, находившиеся в тот момент в 3-м отсеке потеряли сознание. Заместитель командира по политчасти кап. 2 ранга Жиляев Д.А., придя на мостике в сознание, спустился в центральный пост, по телефону на пульт управления ГЭУ приказал командиру дивизиона движения инж.-кап. 3 ранга Некрасову Ю.Д. принять командование кораблём, прислать аварийную партию для борьбы за живучесть центрального поста и спасения личного состава. Приказание было быстро выполнено, но за это время в трюме центрального поста от тяжёлого отравления окисью углерода умер ст. 2 ст. Слукин М.И. На помощь «К-3» были направлены буксир «МБ-52», спасатель «Бештау», большой противолодочный корабль «Стройный» и крейсер «Железняков». Первым к аварийной подводной лодке подошел разведывательный корабль «Вертикаль», наведенный на потерявшую связь пл самолетами Ту-16 и сопровождал ее до тервод СССР. В результате аварии погибло 38 человек из состава экипажа и прикомандированный на поход флагманский химик дивизии кап. л-т Смирнов В.Н. Подлодка сохранила ход и самостоятельно вернулась в пункт базирования.

1967 год 11 сентября прибыла к постоянному месту базирования.

1967 год 14 сентября погибшие члены экипажа похоронены в братской могиле недалеко от поселка Заозёрный Кольского района Мурманской области. За проявленную стойкость и верность своему воинскому долгу, все погибшие матросы, старшины и офицеры занесены в Книгу Почёта Краснознамённого Северного флота. Семьям погибших боевые друзья оказали материальную помощь собранными денежными средствами.

Решением МО СССР маршала Советского Союза семьям погибших офицеров и сверхсрочнослужащих предоставлены отдельные квартиры в городах Москва и Ленинград. Жена мичмана Буторина А.А. по своему желанию переехала на постоянное жительство в гор. Северодвинск. По заключению государственной комиссии под председательством 1-го заместителя ГК ВМФ СССР адм. флота Касатонова В.А., пожар произошёл вследствие прорыва гидравлическим маслом паронитовой прокладки в машинке клапана вентиляции цистерны главного балласта № 2 правого борта. Под рабочим давлением сильно распыленное гидравлическое масло ударило в отсек, вспышка произошла из-за технически допустимых норм искрения любого электроприбора или электролампы в условиях повышенного, но допустимого по нормам процентного содержания кислорода в отсеке. Действия личного состава оценены как правильные.

1967 год с 14 сентября по 5 ноября произведен аварийный ремонт на ПО «Севмашпредприятие» в гор. Северодвинске.

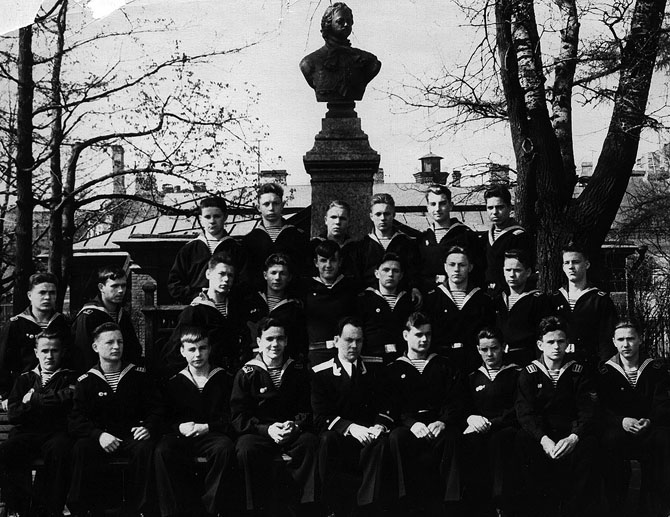

Командирами АПЛ "К-3" "Ленинский комсомол" были еще два нахимовца, выпускники Ленинградского НВМУ, Базько Александр Николаевич в 1972-1977 гг. и Бурцев Олег Вениаминович в 1984-1986 гг. Обязательно расскажем и о них, но прежде чем перейти к шестому в летописи "Ленинского Комсомола" командиру, продолжим попытку проследить судьбы товарищей-однокашников Степанова Юрия Федоровича по выпуску Рижского Нахимовского училища 1952 года.

В новелле Валерия Федоровича Касатонова посвященной трагической судьбе "С-80" и ее экипажа, мы рассказали о том немногом, что известно о рижском нахимовце, капитане 1 ранга Бабашине Геральде Устиновиче. Его изображение сохранилось на групповой фотографии, предоставленной однокашником, Гриневичем Владимиром Васильевичем.

Еще о нескольких выпускниках Рижского НВМУ 1952 года можно прочитать в очерке о славном подводнике контр-адмирале Агронский Марк Дмитриевич, также представитель это выпуска, в своих прекрасных воспоминаниях (в 4-й и 6-й частях) и в 3-й части рассказывает о некоторых из своих товарищах по выпуску.

Продолжим обзор выпуска Рижского Нахимовского училища 1952 года в меру своей осведомленности и при активном содействии Марка Дмитриевича Агронского и Владимира Васильевича Гриневича, других рижских нахимовцев.

Беляев Василий Иванович. Аксельрод Михаил Самуилович.

Богочанов Павел Георгиевич. 30.11.1951. Капитан 1 ранга, выпускник ВИТУ, начальник станции безобмоточного размагничивания. Борисов Виктор Федорович. 05.12.1951.

Бубеннов Владимир Фадеевич. Васильев Леонид Викторович. См.

Гриневич Владимир Васильевич и Васильев Леонид Викторович.

Продолжение следует.

Обращение к выпускникам нахимовских училищ. 65-летнему юбилею образования Нахимовского училища, 60-летию первых выпусков Тбилисского, Рижского и Ленинградского нахимовских училищ посвящается.

Пожалуйста, не забывайте сообщать своим однокашникам о существовании нашего блога, посвященного истории Нахимовских училищ, о появлении новых публикаций.

Для поиска однокашников попробуйте воспользоваться сервисами сайта

nvmu.ru.

Сообщайте сведения о себе и своих однокашниках, воспитателях: годы и места службы, учебы, повышения квалификации, место рождения, жительства, иные биографические сведения. Мы стремимся собрать все возможные данные о выпускниках, командирах, преподавателях всех трех нахимовских училищ. Просьба присылать все, чем считаете вправе поделиться, все, что, по Вашему мнению, должно найти отражение в нашей коллективной истории.

Верюжский Николай Александрович (ВНА), Горлов Олег Александрович (ОАГ), Максимов Валентин Владимирович (МВВ), КСВ.

198188. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 11/3, кв. 70. Карасев Сергей Владимирович, архивариус. karasevserg@yandex.ru