–С–∞–љ–љ–µ—А

–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–Є –Ї—А–µ–љ–∞ –Є —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є—П –Ї–∞—З–Ї–Є "–≠–Ї–≤–Є–ї–Є–±—А–Є—Г–Љ-–С–∞–ї–∞–љ—Б"

|

–Т—Б–Ї–Њ—А–Љ–ї—С–љ–љ—Л–µ —Б –Ї–Њ–њ—М—П - –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Є—О–љ—М 2013 –≥–Њ–і–∞

0

05.06.201309:5005.06.2013 09:50:55

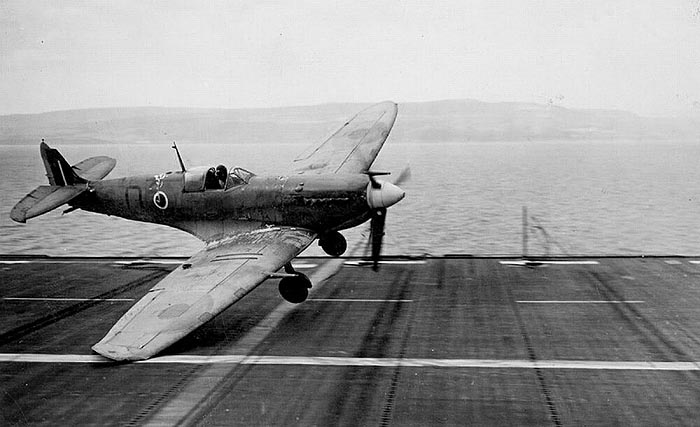

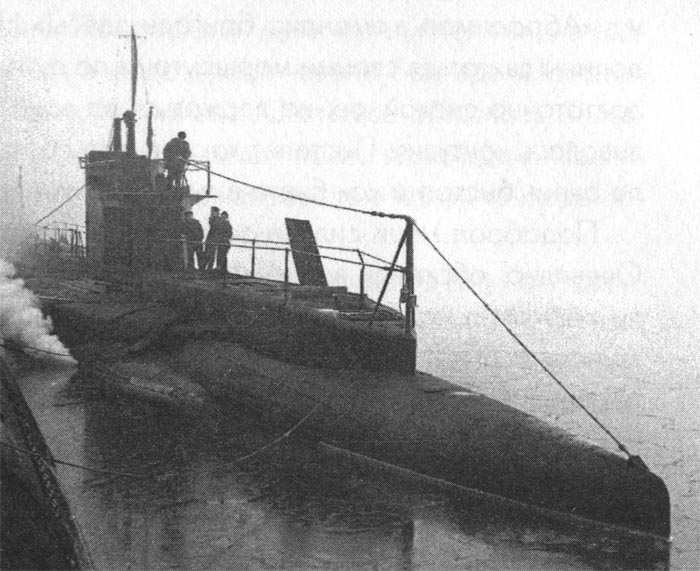

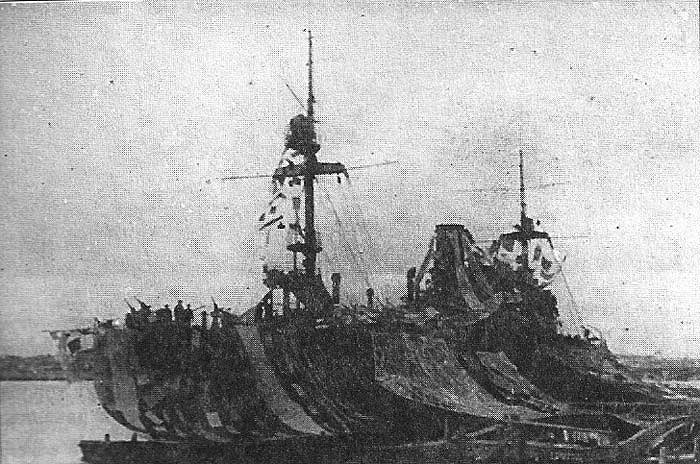

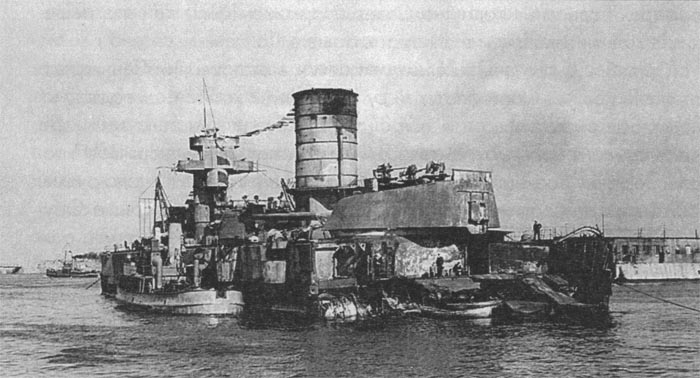

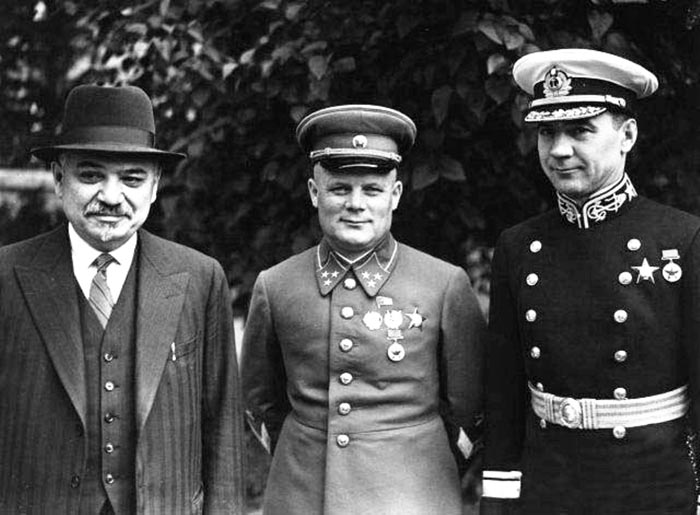

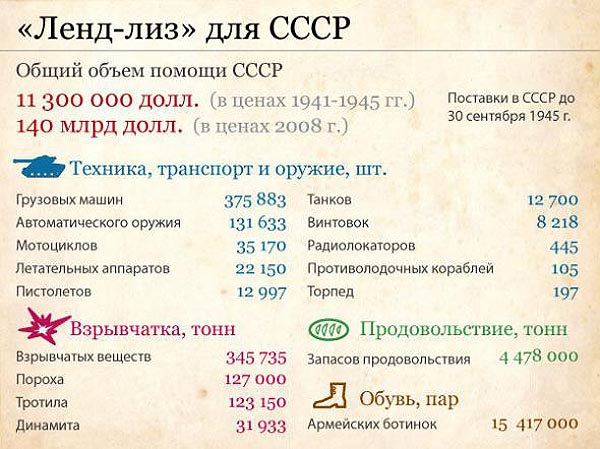

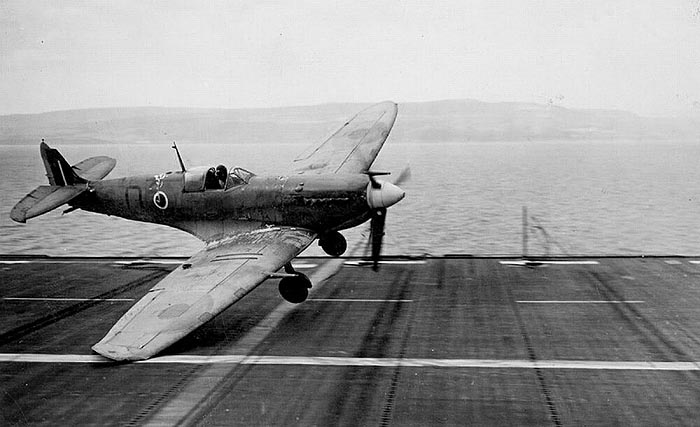

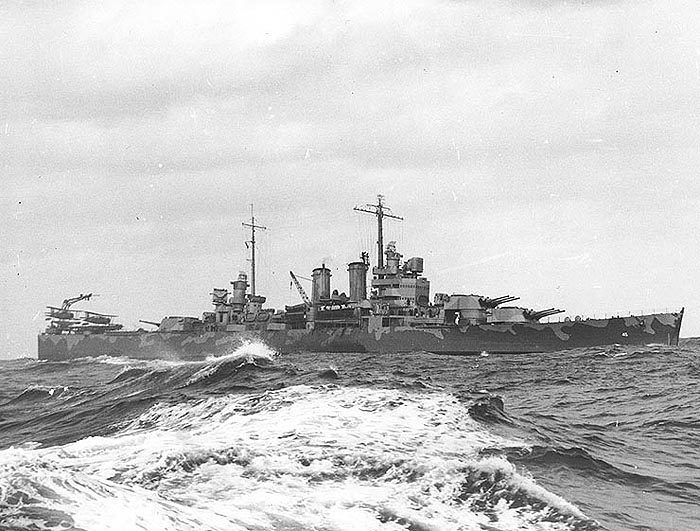

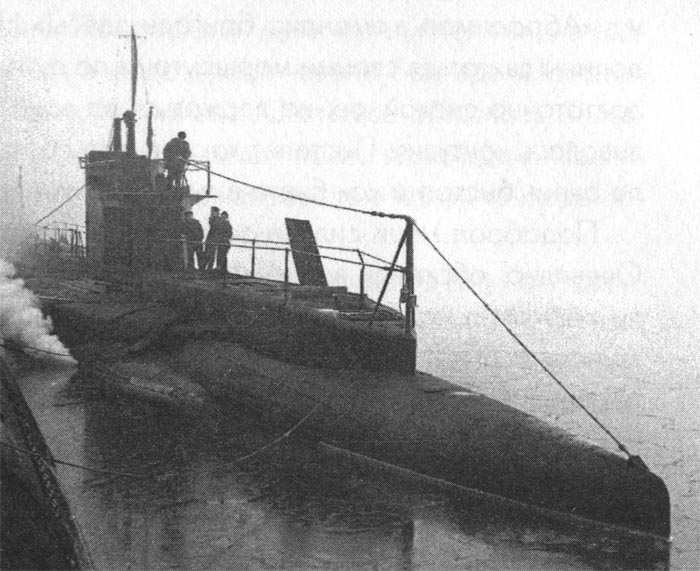

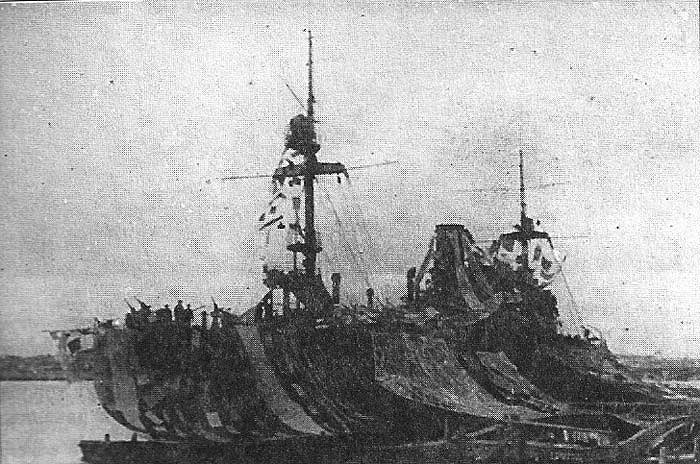

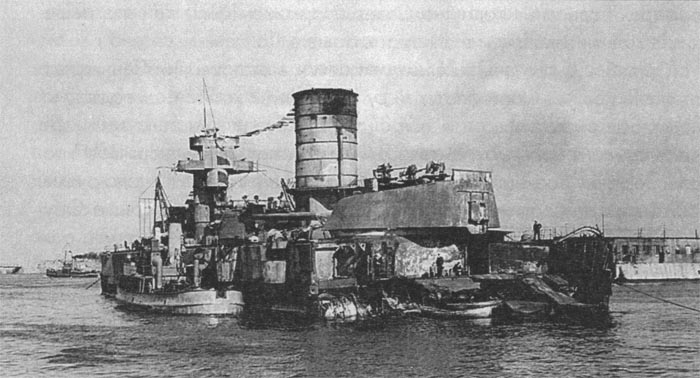

–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Є—Б—Б–Є—П –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ. –С–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є —В—А–µ—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –і–Њ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ш.–Ь.–Ь–∞–є—Б–Ї–Є–Љ. –Ч–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Н—А—Г–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В, —Г–Љ–µ–≤—И–Є–є —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ, –њ–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, —А–µ—И–∞—В—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є –і–µ–ї–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –њ–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –њ—Г—В–Є. –Х–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞, –Р–≥–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞, –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Є–ї–Њ–є –Є –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є. –Э–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ –Ь–∞–є—Б–Ї–Є–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —А–∞–і—Г—И–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—П —Г —Б–µ–±—П. –Ш–≤–∞–љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Є –Р–≥–љ–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї–Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –і–∞—А–Њ–Љ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є. –Ш—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞–ї–Є –ї—О–і–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –і–µ—П—В–µ–ї–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Є –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Я–Њ —И—В–∞—В–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞-–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —Д–ї–Њ—В–∞ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є —П –Є–Љ–µ–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—В—В–∞—И–µ –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ. –Т –Є—О–ї–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б –Р–љ–≥–ї–Є–µ–є –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ ¬Ђ–°–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –°–Њ—О–Ј–∞ –°–°–† –Є –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –°–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–µ –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є¬ї. –Я—А–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ш.–Т.–°—В–∞–ї–Є–љ, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Љ–∞—А—И–∞–ї –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –С.–Ь.–®–∞–њ–Њ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ. –Т —В–µ–Ї—Б—В–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ –≤ –≤–Њ–є–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ –Є –Р–љ–≥–ї–Є–µ–є. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, 1 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –°–°–°–†, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є –°–®–Р –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–∞—Е –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –°–Њ—О–Ј—Г. –°–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Є –Њ–±—П–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –µ–ґ–µ–Љ–µ—Б—П—З–љ–Њ 400 —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤, 500 —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л–µ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, –∞–ї—О–Љ–Є–љ–Є–є, –Њ–ї–Њ–≤–Њ, —Б–≤–Є–љ–µ—Ж –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –Є —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Ї –њ–Њ (–≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–µ "–Њ—З–µ–њ—П—В–Ї–∞" ) –Є–Ј –°–®–Р, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є –Ъ–∞–љ–∞–і—Л. –У–ї–∞–≤–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –§.–Ш.–У–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤, –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ вАФ –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –Э.–Ь.–•–∞—А–ї–∞–Љ–Њ–≤.  –Я–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ —П —П–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Љ–Є—Б—Б–Є—О –Є –і–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є—В—М –Ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—О —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Э.–Ь.–•–∞—А–ї–∞–Љ–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ–Њ—Б—В–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Љ–Є—Б—Б–Є–Є —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –∞—В—В–∞—И–µ. –Ч–і–µ—Б—М, –≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є, —П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —Б –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1941 –њ–Њ —Д–µ–≤—А–∞–ї—М 1943 –≥–Њ–і–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —П –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ –Є –њ–Є—Б–∞–ї –Њ—В—З–µ—В—Л –Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —А–∞–Ј —П –њ—А–Є–±—Л–ї –Ї –Э.–Ь.–•–∞—А–ї–∞–Љ–Њ–≤—Г. –Ю–љ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Љ–µ–љ—П: ¬Ђ–Т—Л —З–Є—В–∞–ї–Є –Љ–Њ–є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј–µ –°–Ї–∞–њ–∞-–§–ї–Њ—Г, —П —В–∞–Љ –±—Л–ї –і–≤–∞ –і–љ—П?¬ї –ѓ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Б –і–Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ, –љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –µ–≥–Њ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–Љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ —П –±—Л–≤–∞–ї –≤ –°–Ї–∞–њ–∞-–§–ї–Њ—Г –Љ–µ—Б—П—Ж–∞–Љ–Є. –Ч–љ–∞–ї –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—И–µ–є —В—Г–і–∞ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –±—Л–ї –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М ¬Ђ–†–Њ–є—П–ї –Ю—Г–Ї¬ї. –Ч–∞–ї–Є–≤ –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ –±—Л–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Є –Є–Љ–µ–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Б—В–Є–≥—И–µ–є –±–µ–і—Л (–њ—А–Є –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є 834 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞) –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ —Г—З–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ—А–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –≤–Њ–і–µ –љ–∞ 3-4 –Љ–µ—В—А–∞ –њ—А–Є –њ—А–Є–ї–Є–≤–∞—Е –≤—Л—И–µ —Г—А–Њ–≤–љ—П –Њ—В–ї–Є–≤–∞) —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤—Л. –С—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–Њ—А–љ—Л–µ –Љ–Є–љ–љ—Л–µ –њ–µ—В–ї–Є, –∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ—Л –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–±–µ—В–Њ–љ–љ—Л–µ –≥–ї—Л–±—Л. –ѓ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –њ—А–Є —А–∞–±–Њ—В–µ –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ —Н—В–Є—Е –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –њ–µ—В–µ–ї—М. –Т –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—Е –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≥—А—Г–њ–њ—Л –Љ–Є–љ –Є —Б–ї–µ–і—П—Й–Є–µ –Ј–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –£ –і–µ–ґ—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ –љ–∞ —В–∞–±–ї–Њ –≤–Є–і–µ–љ –±—Л–ї –±–µ–ї—Л–є –Њ–≥–Њ–љ–µ–Ї, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–≥–∞—О—Й—Г—О—Б—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Г—О –ї–Њ–і–Ї—Г. –Т –љ—Г–ґ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–ґ–∞—В—М –Ї–љ–Њ–њ–Ї—Г, –Є –ї–Њ–і–Ї–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–ї–∞—Б—М.  –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М ¬Ђ–†–Њ–є—П–ї –Ю—Г–Ї¬ї, –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –≤ –°–Ї–∞–њ–∞-–§–ї–Њ—Г –ѓ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–Њ–Љ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –§–ї–Њ—В–∞ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–Њ–≤–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є. –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–Є–Љ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є, –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є, –љ–µ–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л—Е –Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ—Л—Е –Љ–Є–љ –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Њ—В –љ–Є—Е. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ —П —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Њ —Б–ї–µ–і—П—Й–µ–є –Ј–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤ –°–Ї–∞–њ–∞-–§–ї–Њ—Г, –Э.–Ь.–•–∞—А–ї–∞–Љ–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–Ї–∞ —Н—В–Њ –љ–∞–Љ –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ. –Ь–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —Д–ї–Њ—В–∞ (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е –≤ —Б—В—А–Њ–є), –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є –і–∞–ї–Є –Љ–љ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Њ–± –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е. –ѓ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –Ј–љ–∞–ї –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є, —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –Є –љ—Г–Љ–µ—А–∞—Ж–Є—О. –Я–Њ —Д–Њ—А–Љ–µ –∞–љ—В–µ–љ–љ—Л —П —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї —В–Є–њ –Є –љ–Њ–Љ–µ—А —В–Њ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ. –Т –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–є –Љ–љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –Ї–∞–љ–∞–і—Б–Ї–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–µ –≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —П —Е–Њ—В–µ–ї –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–љ–Њ—О –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є, –Э.–Ь.–•–∞—А–ї–∞–Љ–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–µ–є—З–∞—Б –і–ї—П –љ–∞—Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б, –Є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М ¬Ђ–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї¬ї –Ј–∞ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є –≥–Њ–і. –ѓ –±—Л–ї –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ, –љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–∞ –Њ–±–Ј–Њ—А–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –њ–Њ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–∞—Е –°–®–Р. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞, –Є –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—В—В–∞—И–µ –њ–Њ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є –Ъ.–°.–°—В—Г–Ї–∞–ї–Њ–≤ (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї) –Є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ –Ј–∞–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –Њ —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞—Е, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–Є¬ї. –ѓ, –±—Л–≤–∞—П –љ–∞ –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е, –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Н—В–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, –±—Л–ї –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞—Е –Є –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≥–Њ—А–µ. –Я—А–Є –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–µ –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–Є –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Б—Г–і–Њ–≤ –Ї–Њ–љ–≤–Њ—П –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Є–љ–µ —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є–Є. –Я–Њ–≥–Є–±–ї–∞ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ—П—П –і–Њ—З—М –°—В—Г–Ї–∞–ї–Њ–≤–∞. –ѓ –Њ—З–µ–љ—М —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –µ–Љ—Г –Є –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Б–µ, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–љ—Л—Е —А–∞–і–Є–Њ–ї–Њ–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—В–∞–љ—Ж–Є–є. –Ф–∞–ї –Є—Е —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –∞–љ—В–µ–љ–љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞—Е. –Э–∞ –∞–≤–Є–∞–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є —Б–∞–Љ –У–Є—В–ї–µ—А, —П –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї –њ–Њ—Б–∞–і–Ї—Г —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤. –Ю–љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–µ—В—А–∞. –Ґ—А–Њ—Б—Л –∞—Н—А–Њ—Д–Є–љ–Є—И–µ—А–∞, –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞—Ж–µ–њ–ї—П–ї—Б—П –≥–∞–Ї –≤ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Д—О–Ј–µ–ї—П–ґ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–∞, —В–Њ—А–Љ–Њ–Ј–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Њ—З–љ–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–µ. –С—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤.  –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —П –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1942 –≥–Њ–і–∞ —П –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –Њ–љ–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞–ї–Њ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –і–ї—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є, –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є –Є –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Њ–≤ —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є. –Ы–Њ–і–Ї–Є –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–є. –£—З–∞—Б—В–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –Њ—Е—А–∞–љ–µ –і–≤–Є–ґ—Г—Й–Є—Е—Б—П –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ –±—Л–ї–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ (–і–≤–µ-—В—А–Є –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л). –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Є–ї, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ґ–∞–Ї–∞—П —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–∞ –Є–Љ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М. –Я–Њ—Е–Њ–і—Л–ѓ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±–∞–Ј—Л —Д–ї–Њ—В–∞ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є. –С—Л–ї, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –≤ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј–µ –°–Ї–∞–њ–∞-–§–ї–Њ—Г –Є –Ш–љ–≤–µ—А–љ–µ—Б–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –±–∞–Ј–∞—Е –†–Њ–Ј–∞–є—В –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –®–Њ—В–ї–∞–љ–і–Є–Є, –≤ –У—А–Є–љ–Њ–Ї–µ вАФ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –•–Њ–ї–ї–µ. –Т –Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є —З–∞—Б—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Є –љ–∞ —А–µ–є–і–µ –≤ –†–µ–є–Ї—М—П–≤–Є–Ї–µ, –±—Л–ї–Є —А–µ–є—Б—Л –≤ –°–®–Р –Є –≤ –Ъ–∞–љ–∞–і—Г. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –Т–∞—И–Є–љ–≥—В–Њ–љ–∞ —П —А–µ—И–Є–ї –њ—А–Є–є—В–Є –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Э–∞—И–µ–ї –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –≤–Њ—И–µ–ї, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А-–љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є–є –љ–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е. –Ь–µ–љ—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В—М.  –Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤ –Ш—Б–ї–∞–љ–і–Є–Є —П –±—Л–ї —Б –≤–Є–Ј–Є—В–Њ–Љ –љ–∞ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ ¬ї. –Э–∞ –љ–µ–Љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –°–®–Р –Ї–Њ–љ—В—А-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –У–Є—Д—Д–µ–љ. –ѓ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М –Ј–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ–ї–∞–Љ–Є –Њ—В —Д–ї–Њ—В–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –С—Л–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ–Њ-–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї–µ –Є –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —П —Г–і–µ–ї—П–ї –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–і–∞—З–Є —Д–ї–Њ—В—Г –љ–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є. –С—Л–ї –љ–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ъ–Є–љ–≥ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ V¬ї, —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–∞—Е –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е. –£—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–∞—Е –њ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї —А–∞–±–Њ—В—Г –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є–Ї–Є, –Є–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–∞—Б–і–Є–Ї–∞¬ї. –Т–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–∞—Б–і–Є–Ї¬ї –љ–∞ –њ–µ—А—Д–Њ–ї–µ–љ—В–µ –≤—Л—З–µ—А—З–Є–≤–∞–ї —Б–Є–ї—Г—Н—В –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–є—Б—П –њ–Њ–і –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–Љ. –Ь–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Њ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –і–ї—П —Г—З–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–Љ–±–Њ–Љ–µ—В–∞–љ–Є—П –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞¬ї. –Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї, –±—Г–і—Г—З–Є –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –Љ—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л—В—М —Б —А—Л–±–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–Љ–µ—А, –Є–ї–Є ¬Ђ—Б–∞–љ—В–∞–і–Њ—А¬ї. –С–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ –њ—А–Њ–є—В–Є –У–Є–±—А–∞–ї—В–∞—А. –У–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, —Г–ґ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –≤ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –і–ї—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —П –њ—А–Є –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤—Л—Е —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞—Е –љ–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П—Е. –С—Л–ї–Є –љ–µ—Г–і–∞—З–Є –Є —Б—А—Л–≤—Л –≤ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П—Е, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–Є –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Є —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ–њ–Њ–ї–∞–і–Њ–Ї. –Ш–Ј—Г—З–∞–ї —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Є—Е –∞—В–∞–Ї–∞–Љ–Є –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ.  –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–†–Є–љ–∞—Г–љ¬ї. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П 1939 –≥–Њ–і–∞ –Э–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ–†–Є–љ–∞—Г–љ¬ї. –£—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –љ–µ–≥—А—Л, –≤ –Ї–∞—О—В-–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є вАФ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї. –ѓ –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—В–µ–Љ –Є –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ—А–Є–љ—П–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Ј–∞–Љ–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є–Є –њ–∞—Б—Е–Є. –Ь–µ–љ—П –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –љ–∞ —Н—В—Г —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—О, –Є —П —Б —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П. –Э–∞ –њ–∞–Љ—П—В—М –Љ–љ–µ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤.  –Т—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —Б–ї—Г—З–∞–є. –Ь–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –љ–Њ–≤–Є–љ–Ї–∞–Љ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ. –С—Л–ї–Є —Г –љ–∞—Б, —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ ¬Ђ–Њ–њ–µ–Ї—Г–љ—Л¬ї, –Є–ї–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л —Б–≤—П–Ј–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –љ–∞—И–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є. –Ш —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є вАФ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —Б–≤—П–Ј–Є –Ы–µ–є–Ї–Њ–Ї, –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Є–ї—Л–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М –Љ–Њ–Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ. –Ь—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А–µ ¬Ђ–Ъ–Є–љ–≥ –Ф–ґ–Њ—А–і–ґ V¬ї, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –Ј–∞–њ–∞—Б—Л –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –±–∞–Ј–µ –†–Њ–Ј–∞–є—В, –≥–і–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–≤–Њ–і—Л –Є —Б–Ї–ї–∞–і—Л. –ѓ –љ–µ —А–∞–Ј –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±–∞—Е –≤ –љ–Њ—З–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї, —З—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–є –±–µ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А–Њ—Е –і–µ–ї–∞–ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–Њ—З–Ї–∞ —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –љ–µ –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М, –Є —Н—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Њ —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –ѓ –Є–Ј—К—П–≤–Є–ї –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –±–∞–Ј–Њ–є –Є –µ–µ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞–Љ–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Ы–µ–є–Ї–Њ–Ї–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ 3 —А–∞–љ–≥–∞ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–є. –Ь–∞—А—И—А—Г—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –Ј–∞–њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї –і–ї—П 14-–і—О–є–Љ–Њ–≤—Л—Е —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤ –Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –≤—Л—Е–Њ–і—Г, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–≤–µ—А–µ–є, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–∞—Е –і–ї–Є–љ–љ—Г—О —А–Њ–≤–љ—Г—О ¬Ђ–≤–µ—А–Љ–Є—И–µ–ї—М¬ї –±–µ–ї–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ —Б –ґ–µ–ї—В–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Њ–Љ. –Э–µ –Њ—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—П—Б—М, —П –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М —Н—В–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ—И–µ–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ. –Ь–Њ–Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –Љ–љ–Њ–є. –Я–Њ–і–Њ–є–і—П –Ї —Б—В–Њ–ї—Г, –≥–Њ–≤–Њ—А—О: ¬Ђ–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Г —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ—В –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –µ—Б–ї–Є —П –≤–Њ–Ј—М–Љ—Г –љ–∞. –њ–∞–Љ—П—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤¬ї. –Э–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М –Њ—В–≤–µ—В–∞, –±–µ—А—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Љ–∞–Ї–∞—А–Њ–љ–Є–љ¬ї –Є –Ї–ї–∞–і—Г –≤ –±–Њ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–∞—А–Љ–∞–љ.  –Э–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–Љ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А–µ ¬Ђ–†–Є–љ–∞—Г–љ¬ї: –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, 1942 –≥–Њ–і–∞ –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

05.06.201309:5005.06.2013 09:50:55

0

05.06.201309:3605.06.2013 09:36:31

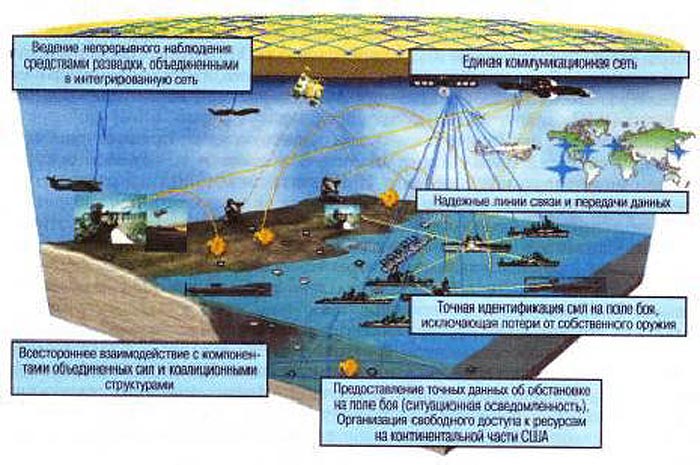

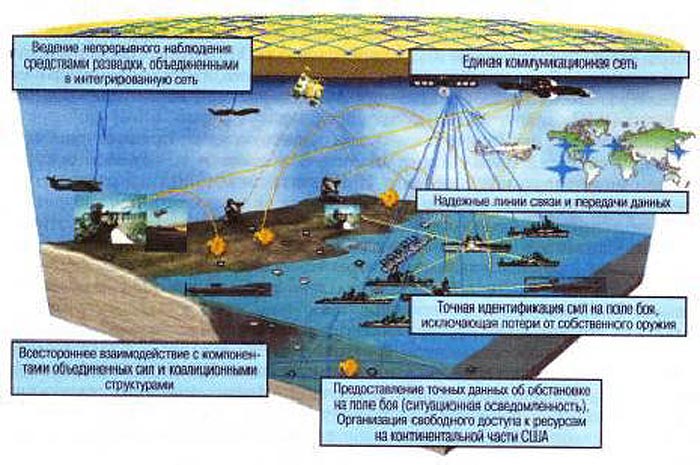

–Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –љ–µ –µ—Б—В—М –њ–ї–Њ–і –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Т–Њ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ–µ–Ї –Є–Ј –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –∞—А–µ–љ–µ, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е —Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ 2007 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є 200-–ї–µ—В–Є—О —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. ¬Ђ...–°–®–Р, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—П –Є —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –ѓ–њ–Њ–љ–Є—О, –љ–∞—З–∞–ї–Є –≥–Њ–љ–Ї—Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –љ–∞—А–∞—Й–Є–≤–∞—О—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Г –≥—А–∞–љ–Є—Ж –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—П –°–®–Р –Є –Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–ї–∞—В–Њ–Љ: "–Ъ—В–Њ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г–µ—В –≤ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ, —В–Њ—В –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г–µ—В –≤ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ; –Ї—В–Њ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г–µ—В –≤ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ, —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –≤ –Ь–Є—А–µ; –Ї—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–≥–∞—В—Л–є –≤ –Ь–Є—А–µ, —В–Њ—В –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г–µ—В –≤ –Ъ–Њ—Б–Љ–Њ—Б–µ; –Ї—В–Њ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г–µ—В –≤ –Ъ–Њ—Б–Љ–Њ—Б–µ, —В–Њ—В —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –≤ –Ь–Є—А–µ". –°–®–Р –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є —А–∞–±–Њ—В –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Я–Ю (—В–Њ—А–њ–µ–і, –Љ–Є–љ, –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–Њ–±–Њ—В–Њ–≤, —Б—Г–њ–µ—А–Ї–∞–≤–Є—В–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П) –Є –µ–≥–Њ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є. –Ю—Б–Њ–±—Г—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —А–Њ–±–Њ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ъ—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–µ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є –°–®–Р "–С–Њ–Є–љ–≥", "–Ы–Њ–Ї—Е–Є–і" –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Г–ї—М—В—А–∞—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П вАФ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ-—Г–і–∞—А–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–Њ–±–Њ—В–Њ–≤ —В—В. "–Ь–∞–љ—В–∞", "–Ы–Њ–Ї–Є", "–Ґ–∞–ї–Є—Б–Љ–∞–љ". ...–Я–ї–∞–љ—Л —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ь–Я–Ю –і–ї—П –Т–Ь–° –Ч–∞–њ–∞–і–∞ –Є–Љ–µ—О—В —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Є –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ, –Є–Љ–µ—О—В –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –і–Њ 2050 –≥–Њ–і–∞. –Т —Е–Њ–і–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є "–Ь–Њ—А—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ—Й—М 21" –Є –Є—В–Њ–≥–Њ–≤ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є, –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ–∞ –Є –Ш—А–∞–Ї–∞ —Б—А–Њ–Ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Я–Ю –Т–Ь–° –°–®–Р –≤ 2005 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –Є —Б–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞–Љ: вАФ –Ї 2010-2015 –≥–Њ–і—Г –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–µ—А–Є–є–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є (–Я–Ы–Р —В—В. "–Ю–≥–∞–є–Њ", "–Т–Є—А–і–ґ–Є–љ–Є—П", "–У–µ–ї–µ–Ї—Б–Є", –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є вАФ –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л —В. LCS, —Г–і–∞—А–љ—Л—Е –≠–Ь –£–†–Ю –Є –Ъ–† –£–†–Ю —В. "DD-1000" вАФ "–Ч—Г–Љ–≤–Њ–ї–і", –Ї–∞—В–µ—А–Њ–≤ —В. "–°—В–Є–ї–µ—В—В–Њ" ), –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е —Б–≤–µ—А—Е—В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Н–Ї—А–∞–љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ —В. "–Я–µ–ї–Є–Ї–∞–љ". –Ъ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –°–®–Р –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М 2000 (300 –Ї 2014) –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–Њ–±–Њ—В–Њ–≤, –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ—А–њ–µ–і–∞–Љ–Є, –Љ–Є–љ–∞–Љ–Є –Є —А–∞–Ї–µ—В–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б 8000 —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ-—Г–і–∞—А–љ—Л—Е –±–µ—Б–њ–Є–ї–Њ—В–љ—Л—Е –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—В –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ-—Г–і–∞—А–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б–µ—В–µ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л; вАФ –Ї 2020-2025 –≥–Њ–і—Г —З–Є—Б–ї–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е —А–Њ–±–Њ—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ—Б—В–Є—З—М –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ—Л 100 000 –µ–і. –Э–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—Б—П —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ —А–Њ–±–Њ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Г–і–∞—А–љ–Њ–є —Б–µ—В–Є —Б –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ь–Я–Ю. –° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–∞ –Є—Е –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є: –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Є –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–ї–∞—В—Д–Њ—А–Љ;  вАФ –Ї 2030-2035 –≥–Њ–і—Г –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –°–®–Р –Є –Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Э–Р–Ґ–Ю ("–§–ї–Њ—В 1000" ), –њ—А–Є–і–∞–≤ –µ–Љ—Г —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л "–У–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞", —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—П –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –µ–і–Є–љ—Г—О —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є "–§–ї–Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –С–µ—А–µ–≥–∞" –Є "–§–ї–Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –§–ї–Њ—В–∞". –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ–ї—М вАФ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –≥–µ–Њ—Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–®–Р вАФ —Б—В—А–∞–љ –С–†–Ш–Ъ (–С—А–∞–Ј–Є–ї–Є–Є, –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ш–љ–і–Є–Є, –Ъ–Є—В–∞—П) –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ —Б–Є–ї—Л, –≤ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–љ—Л—Е –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–є–љ–∞—Е. –Э–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±—Г–і—Г—Й–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ —В–µ–Ј–Є—Б–Њ–Љ: "–Ф–Њ 2020 –≥–Њ–і–∞ –Т–Ь–° –°–®–Р –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ—Л —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –≤ –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –±–Њ—А—М–±—Л —Б —Д–ї–Њ—В–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤, –µ–µ —Б—Г—В—М вАФ –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В —Г—Б—В–∞—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –±–Њ—А—М–±—Л ¬Ђ–Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П¬ї". –≠—В–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –±—Г–і–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–Њ–≤, –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–± –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П...¬ї. –†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є–љ—П—В—Л —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є –Љ–µ—А—Л –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ –°–ѓ–° –і–Њ 2015 –≥–Њ–і–∞ –Ї–∞–Ї –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—А–∞–љ—Л –Њ—В –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–Њ–є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є –Є —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —И–∞–љ—В–∞–ґ–∞. –Т —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —Н—В–Њ –і–∞–µ—В –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –±–∞–Ј—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤—Б–µ–є –љ–Њ–Љ–µ–љ–Ї–ї–∞—В—Г—А—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Я–Ґ–Ч, –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л—Е (–≥–Є–і—А–Њ–∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –У–Я–Ф) –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е (–∞–љ—В–Є—В–Њ—А–њ–µ–і). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ—П—П –Ј–∞—П–≤–Ї–∞ –Ю–±–∞–Љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –Ј–∞–њ—А–µ—В —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≥—А–Њ–Ј–Є—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б–≤–µ—А—Е—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –≤ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–Љ –Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –љ–µ—П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –ї—О–±–Њ–≥–Њ —Б—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Т –љ–∞—И–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А–љ–µ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Є–і–µ–є –Є –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї –≤ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л—Е –і—А–µ–є—Д—Г—О—Й–Є—Е –Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Я–Ґ–Ч. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ-–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Є—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–ї—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Я–Ґ–Ч —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —Д–Є—А–Љ—Л ¬ЂDCN¬ї вАФ –∞–Ї—Г—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ–Є –У–Я–Ф CANTO-S, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й—Г—О –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П –Я–Ы –Њ—В —В–Є–њ–Њ–≤–Њ–є —В–Њ—А–њ–µ–і–љ–Њ–є –∞—В–∞–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ 70%.  –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –ґ–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А–љ–µ –і–∞–≤–љ–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ–±–ї–Є–Ї–µ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л—Е –Ґ–Ґ–• –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л—Е –і—А–µ–є—Д—Г—О—Й–Є—Е –Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –Я–Ґ–Ч. –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –і–µ–ї–Њ –Ј–∞ –Љ–∞–ї—Л–Љ вАФ –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є!.. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞. –°—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ—Л, –љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Т–Ь–§ –Є –Ь–Ю –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Г—Б—В–∞—А–µ–≤—И–Є—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є вАФ –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –µ—Й–µ —З—В–Њ-—В–Њ... –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ–± –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ вАФ –Ј–і–µ—Б—М –µ—Б—В—М, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –і–≤–∞ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞. –Я–µ—А–≤—Л–є вАФ –∞ –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Є–Љ –±—Л—В—М –њ—А–Є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–∞–ї–µ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤? –Т—Б–µ —Б–≤–µ—А—Е–њ—А–Є–±—Л–ї–Є —Г –Њ–ї–Є–≥–∞—А—Е–Њ–≤, –Є –Њ–љ–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О –і—Г—А—М –Є—Е –µ—Й–µ –њ–Њ—В—А–∞—В–Є—В—М! –Т—В–Њ—А–Њ–є вАФ –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –± –Њ–љ–Є –Є –±—Л–ї–Є, —В–Њ –Ї—В–Њ –Є—Е –Њ—Б–≤–Њ–Є—В? –Ш –љ–∞—Г—З–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —Б—В—А–∞–љ—Л, –Ј–∞ 20 –ї–µ—В –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–љ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В, –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —В–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ. –Я—А–Є–Ј—Л–≤—Л –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –Є –њ—А–µ–Љ—М–µ—А-–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ —Г–ґ–µ —Б–ї—Л—И–љ—Л. –£—Б–њ–µ–µ–Љ –ї–Є? –Т–Њ—В —В–∞–Ї–Є–µ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. P.S. –Ш –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ –±—Л—В—Г–µ—В –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Љ—Л –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї–Є, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О, ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М! –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Ж–µ–ї–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –°–®–Р –Є –°–°–°–†... –°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –°–®–Р –Є –Є—Е —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤... –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї—Г—О –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –Ф—А–µ–Ј–і–µ–љ–∞..., —Г—Б—В—А–∞—И–∞—О—Й–Є–µ –∞—В–Њ–Љ–љ—Л–µ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –•–Є—А–Њ—Б–Є–Љ—Л –Є –Э–∞–≥–∞—Б–∞–Ї–Є..., –∞ –і–∞–ї–µ–µ ¬Ђ–Ф—А–Њ–њ —И–Њ–њ¬ї –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ–ї–∞–љ—Л –°–®–Р –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —П–і–µ—А–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤ –њ–Њ –љ–∞—И–Є–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ... –¶–µ–ї—М вАФ —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ –Є –њ—А–µ–≤–µ–љ—В–Є–≤–љ—Л–µ —Г–і–∞—А—Л, —А–∞–Ј–≤—П–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–°–°–†. –°–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –°–°–°–†... –Т—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ї—А—Л–ї–∞—В—Л—Е —А–∞–Ї–µ—В –Є –Є—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –≤—Б–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е –°–Є–ї —Б—В—А–∞–љ—Л. –¶–µ–ї—М вАФ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ—Г, –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –Ґ—А–µ—В—М—О –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г, –≥–Њ—А—П—З—Г—О, –∞ –љ–µ ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Г—О¬ї, –њ—Г—В—С–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е –°–Є–ї, —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є—Е –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є –Њ—В–≤–µ—В–љ–Њ-–≤—Б—В—А–µ—З–љ—Л–є —Г–і–∞—А —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є, –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Њ—А–∞. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ, —Б –Љ–Њ–µ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П (–і–∞ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Љ–Њ–µ–є), –љ–∞—А—Г—И–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ ¬Ђ–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ¬ї.  –Э–∞—И–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ –±–Њ—П–ї–Њ—Б—М —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ–є–љ—Г –≤—Л–Є–≥—А–∞–ї–Є, –Є –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є —В–Њ–ґ–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –ї—О–і–Є –љ–∞—И–µ–є –Ј–∞–Ї–≤–∞—Б–Ї–Є. –ѓ –Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Є–ї –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Є—Е —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г, —В–∞–Ї –Є –≤–љ—Г—В—А–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Т–°. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1980-—Е –Њ–і–љ–Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ 80000 !!! –Р –њ–Њ–ї–Ї —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –∞–≤–Є–∞—Н—Б–Ї–∞–і—А–Є–ї–Є–µ–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–≤!!! –Р –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ... –Ю–і–љ–Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –±–Њ–ї–µ–µ 650, –Є–Ј –љ–Є—Е –∞—В–Њ–Љ–љ—Л—Е –±–Њ–ї–µ–µ 250, –љ–Њ –≤ —Г—Й–µ—А–± –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ - –Ї–Њ—Н—Д—Д–Є—Ж–Є–µ–љ—В –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П 0,21-0,27 –њ—А–Њ—В–Є–≤ 0,67 —Г –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж–µ–≤! –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –≤ —З–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ, –љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ–Њ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞¬ї (–Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤ –°–®–Р) –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В —Б –Ї–∞—А—В–Њ–є –°–®–Р, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л 10 —В–Њ—З–µ–Ї –њ–Њ–њ–∞–і–∞–љ–Є—П 10-—В–Є–Љ–µ–≥–∞—В–Њ–љ–љ—Л—Е —В–µ—А–Љ–Њ—П–і–µ—А–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Љ–µ–ґ–Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –±–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ї–µ—В! –Ю—В –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ ¬Ђ—П–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–Є–±–∞¬ї —И–ї–µ–є—Д—Л —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї —З–µ—А–µ–Ј –≤–µ—Б—М –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В! –£–ґ–∞—Б–љ–∞—П —Б—В—А–∞—И–Є–ї–Ї–∞! –Ш –≤—Л–≤–Њ–і... –≤ –°–®–Р –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞! –Р —Г –љ–∞—Б –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ —Г–ґ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–∞ 50-—В–Є–Љ–µ–≥–∞—В–Њ–љ–љ–∞—П —В–µ—А–Љ–Њ—П–і–µ—А–љ–∞—П –±–Њ–Љ–±–∞! –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б–≤–µ—В–Њ–≤–∞—П –≤—Б–њ—Л—И–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –љ–µ–±–µ –Ъ–Є–µ–≤–∞! –Ш—В–Њ–≥. –Ъ 1985 –≥–Њ–і—Г вАФ –Т–Я–Ъ –≥–Є–њ–µ—А—В—А–Њ—Д–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В, –Т–° –°–°–°–† —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–є –і–ї—П –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ —Г–і–∞—А (–¶–µ–ї—М –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–∞, ¬Ђ—Е–Њ–ї–Њ–і–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞¬ї –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л–Љ–Є –°–Є–ї–∞–Љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–љ–∞!), –∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞–Ј—А–µ–ї–∞, –љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±–µ–Ј–і–∞—А–љ–Њ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Г–ґ–∞—Б–љ—Л, –њ–Њ—В–µ—А–Є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ! –Ъ—В–Њ —З–Є—В–∞–ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –±–µ—Б—В—Б–µ–ї–ї–µ—А ¬Ђ–Ъ—Г–і–∞ –Є–і—С—В –†–Њ—Б—Б–Є—П. –С–µ–ї–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ —А–µ—Д–Њ—А–Љ¬ї –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –°. –Ъ–∞—А–∞-–Ь—Г—А–Ј—Л, –°. –С—А–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤–∞, –°. –У–ї–∞–Ј—М–µ–≤–∞ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ. –Т –љ–∞—И–Є –і–љ–Є, –≤—Л—Б—И–µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В—А–∞–љ—Л, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–Є—А—Г—О—Й–Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ–∞—А–∞–Ј–Є—В–Њ–≤, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –≤—Л—В–∞—Й–Є—В—М —Б—В—А–∞–љ—Г –Є–Ј —В–Њ–є –њ—А–Њ–њ–∞—Б—В–Є, –Ї—Г–і–∞ —Г—А–Њ–љ–Є–ї–∞ –љ–∞—Б —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞. –£—Б–њ–µ—О—В –ї–Є? –Ґ—Г–і–∞ –ї–Є –Є–і—С–Љ... (¬Ђ–Ь–Є—Б—В—А–∞–ї—М¬ї –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ...)? –Ш —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ—В —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П.  17 –Љ–∞—А—В–∞ 2010 –≥. –Ф–≤–Ї–і ¬Ђ–Ь–Є—Б—В—А–∞–ї—М¬ї–Т —З—С–Љ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л? 1. –Э—Г–ґ–µ–љ –ї–Є –Т–Ь–§ —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М? –Х—Б–ї–Є –і–∞, —В–Њ, —З—В–Њ –µ—Й—С –љ—Г–ґ–љ–Њ? 2. –Ь–Њ–ґ–µ–Љ –ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Б–∞–Љ–Є? 3. –Х—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –ї–Є—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є, —В–Њ –≥–і–µ –Є –Ї–Њ–≥–і–∞? 4. –Ш–ї–Є –љ—Г–ґ–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ? 1. –Ф–µ—Б–∞–љ—В–љ—Л–є –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–љ–Њ—Б–µ—Ж –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М-–і–Њ–Ї ¬Ђ ¬ї - –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Г–і–∞—А–Њ–≤ –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤—Л–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–∞–Љ–Є –Є (–Є–ї–Є) –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –і–µ—Б–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –±—А–Њ–љ–µ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–≤ –Є —Б–њ–µ—Ж–њ–ї–∞–≤—Б—А–µ–і—Б—В–≤ –њ—А–Є –Њ–≥–љ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–µ —Г–і–∞—А–љ—Л—Е –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–≤ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–∞–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –Ы–Є–≤–Є–Є). –Я—А–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —В—А–µ–±—Г–µ—В –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–∞–Ї–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П (4-6 —Н—Б–Љ–Є–љ—Ж–µ–≤, —Д—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–≤–µ—В–Њ–≤). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–∞ –†–§ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З: - –µ–ї–Є–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ —Б—А–Њ–Ї—Г —Б–ї—Г–ґ–±—Л, —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞; - –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Т–Ь–§ –њ—Г—В—С–Љ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ, –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—Й–Є—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≥–µ–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –†–§, —В.–µ. —Б—В—А–Њ–Є—В—Б—П —Д–ї–Њ—В –±–ї–Є–ґ–љ–µ–є –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –і–ї—П —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –∞–≥—А–µ—Б—Б–Њ—А–∞ (—А–њ–ї –°–Э –њ—А.955, 955–Р) –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—В —Г–≥—А–Њ–Ј —Б –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –Ч–†–С–Ф —А–њ–ї –°–Э –Є –Њ—В —Г–і–∞—А–Њ–≤ –Ъ–†–С–Ф —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є (–Р–Я–Ы –њ—А. 885, –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П –Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, —Ж–µ–ї–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П); - –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –±–ї–Є–ґ–љ–µ–є –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ (–§—А, –Ї–Њ—А–≤–µ—В—Л, –Ґ–© –Є –і—А. –Љ–∞–ї—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є). –Ю–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ь–Є—Б—В—А–∞–ї—М¬ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–ї—П –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е (–Ї–Њ–љ—А—В–і–µ—Б–∞–љ—В–љ—Л—Е) –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г–≥—А–Њ–Ј—Л –Є–ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤ –Ъ—Г—А–Є–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≥—А—П–і—Л. –Э–Њ —Н—В–Њ –љ–∞ –Ґ–Є—Е–Њ–Њ–Ї–µ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ґ–Т–Ф, –∞ –љ–∞ —О–ґ–љ—Л—Е –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е —В–∞–Ї–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј—Л, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –љ–µ—В. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ –С–Ф–Ъ —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ш–≤–∞–љ –†–Њ–≥–Њ–≤¬ї –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –µ—Й—С –њ–Њ–Ї–∞ –≤ —Б—В—А–Њ—О. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –Љ–Њ–≥ –±—Л –±—Л—В—М –Ј–∞–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Є—А–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –Р–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Є–≤–µ! ... –Ш–Ј –њ—Г—И–Ї–Є –њ–Њ –≤–Њ—А–Њ–±—М—П–Љ ...?! –°–Ї–Њ—А–µ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ—А–Є—Б–Њ—Б–µ–і–Є—В—М—Б—П –Ї ¬Ђ–њ–∞—А—В–љ—С—А–∞–Љ¬ї –і–ї—П –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –љ–µ—Г–≥–Њ–і–љ—Л–µ —А–µ–ґ–Є–Љ—Л –≤ –Њ—В–і–∞–ї—С–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е —Б–≤–µ—В–∞ (–Ь–Њ–ґ–µ—В –Є ¬Ђ–љ–∞–Љ¬ї –њ–Њ–Љ–Њ–≥—Г—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–ї—Г—З–Є—В—Б—П?!...). –°—А–Њ–Ї —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–Ь–Є—Б—В—А–∞–ї—М¬ї 2-3 –≥–Њ–і–∞. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б—А–Њ–Ї—Г –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Т–Ь–§ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤—А—П–і –ї–Є —Б—В–Њ–Є—В –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М (—Б–Љ. —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Љ–њ—Л —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Д—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А–≤–µ—В–Њ–≤), –і–∞ –Є –љ—Г–ґ–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—А—П–і –ї–Є –±—Г–і–µ—В —А–∞–Ј–≤—С—А–љ—Г—В–∞ (–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ–њ—Л—В –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—А—В–Њ–ї—С—В–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤ ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞¬ї –Є –і—А., –љ–∞ —А–µ–є–і–µ —Б –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є —Н–љ–µ—А–≥–Њ—А–µ—Б—Г—А—Б–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤). 2. –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–Є –°–Я–± –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Є, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є. –С—Л–ї –±—Л –Ј–∞–Ї–∞–Ј –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Р –љ—Г–ґ–љ–Њ –ї–Є? ¬Ђ–Ь–Є—Б—В—А–∞–ї—М¬ї - –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –∞ –љ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ. –Т –љ–µ–і–∞–ї—С–Ї–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ (—В–µ –ґ–µ 20-30 –≥–Њ–і—Л) –≤—Л—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б–µ—В–µ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Л —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ–Њ–є —А–Њ–±–Њ—В–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є (–С–Ы–Р) –Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є (–Э–Я–Р) —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Љ–∞–ї–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. 3.–Ф–≤–∞ –Є–Ј —З–µ—В—Л—А—С—Е —Б–Њ–±–Є—А–∞—О—В—Б—П (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–ї–Є!) —Б—В—А–Њ–Є—В—М –њ–Њ –ї–Є—Ж–µ–љ–Ј–Є–Є –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –≤–µ—А—Д–Є –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –≤ –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–µ. –Э–Њ –µ—С –µ—Й—С –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –љ–∞–і–Њ. –Ф–∞ –µ—Й—С –Є –≤—Б—О –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г —Б –ґ–Є–ї—М—С–Љ –і–ї—П –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–∞, –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–Є—В—М (–Ј–∞—Б–µ–ї–Є—В—М) –Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є –Ш–Ґ–† –Є —В.–і. ... –≠—В–Њ –ґ –µ—Б–ї–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ, —В–Њ –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ–і—Г? 4.–Ш—В–∞–Ї, –љ–∞–і–Њ –ї–Є —Н—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б? –Ш–ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л –±—А–Њ—Б–Є—В—М –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–і–∞—З –њ–Њ –њ.1 —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ, —В.–Ї. —Г–ґ–µ –Ї 2015 –≥–Њ–і—Г –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—Б—П –і–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞? –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М –Є —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤—Б–µ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г —Г–≥—А–Њ–Ј–µ —Б–µ—В–µ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. 29.06.2011,04.02.2013. –Ы–£–¶–Ъ–Ш–Щ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З  –°–і–∞–љ—Л –≥–Њ—Б—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л. –Т–њ–µ—А–µ–і–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Є—Б—П–≥–∞, –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞, —Б–ї—Г–ґ–±–∞.. –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –Ы–Э–Т–Ь–£. 1951 –≥–Њ–і.  –Т–µ—А—О–ґ—Б–Ї–Є–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Т–Э–Р), –У–Њ—А–ї–Њ–≤ –Ю–ї–µ–≥ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (–Ю–Р–У), –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З (–Ь–Т–Т), –Ъ–°–Т. 198188. –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, —Г–ї. –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –і–Њ–Љ 11/3, –Ї–≤. 70. –Ъ–∞—А–∞—Б–µ–≤ –°–µ—А–≥–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З, –∞—А—Е–Є–≤–∞—А–Є—Г—Б. karasevserg@yandex.ru

05.06.201309:3605.06.2013 09:36:31

0

04.06.201309:5204.06.2013 09:52:37

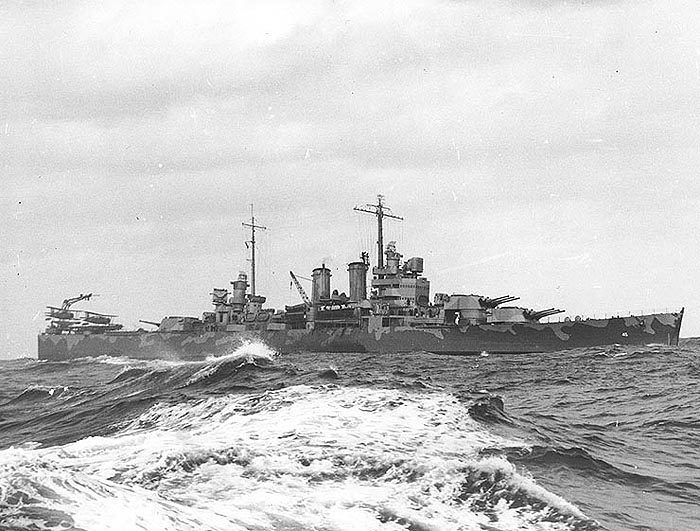

–Я–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Њ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ —П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —А–∞–њ–Њ—А—В —З–ї–µ–љ—Г –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Ш.–°.–Ш—Б–∞–Ї–Њ–≤—Г, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –њ—А–Њ—А—Л–≤–µ —В—А–µ—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А. –Ю–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞: ¬Ђ–°–Њ —Б–љ—П—В–Є–µ–Љ –Х–≥–Є–њ–Ї–Њ —Б –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–µ–љ. –Я—А–Њ—И—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –і–ї—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞¬ї. –≠—В–Њ —А–µ—И–Є–ї–Њ –Љ–Њ—О —Б—Г–і—М–±—Г. –Ф–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —П –і–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ–ї–≥–Њ. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ ¬Ђ–Ф–Њ—А–Њ–≥–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–∞—В–µ—А–µ —З–µ—А–µ–Ј –Ы–∞–і–Њ–≥—Г, –і–∞–ї—М—И–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ. –ѓ —П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ї –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ—Г, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б—Г—В—М –і–µ–ї–∞. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ —П –њ—А–∞–≤. –ѓ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Г–µ—В –Љ–љ–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –≤–Њ –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–љ–Є–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤, –∞ –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –ї–Є–±–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Т–Ь–§, –ї–Є–±–Њ —Б—В–∞—В—М –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ј–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤–µ–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Њ–± —Н—В–Њ–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –љ–∞—И–Є—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤. –Х—Й–µ –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ 31 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–Њ—О–Ј–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–≤–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ–∞—И–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ. –Р —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї –Њ–њ—Л—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ, –Є —Н—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–є. ¬Ђ–£ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –µ—Б—В—М —З–µ–Љ—Г –њ–Њ—Г—З–Є—В—М—Б—П. –С—Г–і–µ—В –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П вАФ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–є—В–µ –љ–∞–Љ¬ї, вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –Э.–У.–Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤. –ѓ –і–∞–ї —Б–≤–Њ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –љ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О.  –ѓ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —А–µ—И–Є–ї –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ –љ–∞ ¬ЂHome fleet¬ї –Р–љ–≥–ї–Є–Є (–±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є). –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ –Љ–Њ–µ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –≤ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—В—В–∞—И–µ –њ—А–Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ –°–°–°–† –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ 27 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞. –Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —П —Г—З–Є–ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –њ–Њ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Д–ї–Њ—В—Г. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ–љ–µ —И–Є–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ. –Ь—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —П —З–∞—Б—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л –≤–Њ–є–љ—Л. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї –љ–∞—И–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ю—Б–Њ–±—Л—Е –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤ —Г —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —Е–Њ—В—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –њ—Г—В—П—Е —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О –Ј–∞ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б—Л—А—М–µ–Љ –њ—Г–≥–∞–ї–Њ, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤. –Э–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ —Н—В–Њ –Љ–∞–ї–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О, –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Є–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–≥—А–∞–і –Є —Б–µ—В–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–є. –Ш–Ј-–Ј–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –Њ—В –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–љ. –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є. –С—Л–ї–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л –њ–Њ –≤—Л—Е–Њ–і—Г –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П –Є –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞, –Є –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ, –Є –Њ—В –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±–∞–Ј—Л, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ–µ, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ.  –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –њ–µ—А–≤—Л—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ: вАФ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–Њ–є–љ—Л —Б –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –і–ї—П —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ. –Ь—Л –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ –љ–∞–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –Љ–Њ—А–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Є–Љ–µ–ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞; вАФ –±–∞–Ј—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ—Л –≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–Є –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є вАФ —Н—В–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ы–Є–±–∞–≤–∞; вАФ –≥–Є–±–µ–ї—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –Є—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –≤ –Љ–Њ—А–µ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –Љ–Є–љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤, –њ–ї–Њ—Е–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ–± –Є—Е —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ; вАФ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤ –Њ–і–љ—Г –±—А–Є–≥–∞–і—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –Є—Е –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П; вАФ —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М вАФ —Н—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –С–Њ—А–љ—Е–Њ–ї—М–Љ, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ –њ—Г—В—П—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –Є–Ј –®–≤–µ—Ж–Є–Є —А—Г–і—Л, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є; вАФ –Њ–њ—Л—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –Є –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –≤–µ—Б—В–Є –±–Њ—А—М–±—Г —Б –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –≤ –Љ–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–љ—Л—Е —И—Е–µ—А–∞—Е, –Ј–∞–ї–Є–≤–∞—Е –Є –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—Е, –і–ї—П —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–≥–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л –±—Л–ї–Є –Љ–∞–ї—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –њ—А–Є–±—А–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Г—О —Б–Ї—А—Л—В–љ–Њ—Б—В—М –Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ; вАФ —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–і—А—Л –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є —Д–ї–Њ—В–∞.  –Ю—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Ј–∞ –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—А–∞–≥ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і –њ–Њ —Б—Г—И–µ, –∞ –љ–∞–Љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Є –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В—М —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –Є–Ј –±–∞–Ј. –Я–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –≤–µ–ї–Є –±–Њ–µ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –Љ–Њ—А–µ, –љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–µ—И–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Љ–Є–љ –Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–∞—П –∞–≤–Є–∞—Ж–Є—П. –Я–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–∞–Љ–Є. –Т –Љ–Њ–µ–є 1-–є –±—А–Є–≥–∞–і–µ –Ј–∞ –і–≤–∞ —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, —В–Њ –µ—Б—В—М –і–Њ 1 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ 12 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї (–њ—П—В—М –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ—Л –љ–∞–Љ–Є –≤ –Ы–Є–±–∞–≤–µ). –Р –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –≤—Б—О –≤–Њ–є–љ—Г –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 50 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —Д–ї–Њ—В–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –ї–Њ–і–Ї–Є –≥–Є–±–ї–Є —Б –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П. –≠—В–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Г—А–Њ–љ. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В –њ–Њ—В–µ—А—П–ї 47 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ы–Є–±–∞–≤–µ –ї–Њ–і–Ї–Є 1-–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –£—Б–њ–µ—Е–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–Њ—А–µ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Њ –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Љ–љ–Њ–≥–Њ. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ь–∞—А–Є–љ–µ—Б–Ї–Њ, –Њ–љ —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Є –°-13 –љ–∞–љ–µ—Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Г—Й–µ—А–± –≤—А–∞–≥—Г. –С—Л–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–њ–ї–µ–љ—Л –і–≤–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П, –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—П –ї–Є—И–Є–ї–∞—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О –љ–∞ —Б—В—А–Њ—П—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Э–∞ –Љ–Є–љ–∞—Е, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є –Ы-3 –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Я.–Ф.–У—А–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ, –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞.  –Я.–Ф.–У—А–Є—Й–µ–љ–Ї–Њ –Я–Њ–і–ї–Њ–і–Ї–∞ –°-13 вАФ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є–Ј –ї–Њ–і–Њ–Ї —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–°¬ї –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –Њ—Б—В–∞–≤—И–∞—П—Б—П –љ–µ–≤—А–µ–і–Є–Љ–Њ–є, –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—О–Љ–љ—Л—Е –Т.–Ш.–Я–Њ—Б–њ–µ–ї–Њ–≤, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–є –Љ–љ–µ –©-117, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –љ–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–є –ї–Њ–і–Ї–µ –°-13. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–± –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю—В–ї–Є—З–љ–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –ѓ.–Я.–Р—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤, –°.–Р.–С–Њ–≥–Њ—А–∞–і, –Ш.–Ь.–Т–Є—И–љ–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ш.–°.–Ъ–∞–±–Њ, –Т.–Ъ.–Ъ–Њ–љ–Њ–≤–∞–ї–Њ–≤, –Я.–°.–Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ, –Ь.–°.–Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ, –Р.–Р.–Ъ–ї—О—И–Ї–Є–љ, –†.–Т.–Ы–Є–љ–і–µ–љ–±–µ—А–≥, –Ш.–Р.–Ы–Њ–≥–Є–љ–Њ–≤, –°.–Я.–Ы–Є—Б–Є–љ, –Ы.–Р.–Ы–Њ—И–Ї–∞—А–µ–≤, –°.–°.–Ь–Њ–≥–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Х.–ѓ.–Ю—Б–Є–њ–Њ–≤ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞. –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–ї–Њ—В, –Є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–µ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –Њ—В –≤—А–∞–≥–∞. –Ы–Є—З–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—В–≤–∞–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –≤ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л. –Ь–Њ—Й–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –С—Л–ї–∞ –≤–µ—А–∞ –≤ –њ–Њ–±–µ–і—Г, –Є —Н—В–Њ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї–Њ —Б–Є–ї—Л –≤ –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1941 –≥–Њ–і–∞ —П —Г–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –і–ї—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ—Г. –Я—А–Њ—Й–∞–є, –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –і–Њ 1948 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П —Б—В–∞–љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї—Г—А—Б–∞ –≤ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Ъ.–Х.–Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞, –∞ –≤ 1955 –≥–Њ–і—Г вАФ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т—Л—Б—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є–ї–Є—Й–∞ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–Є –Ы–µ–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–∞.  –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –§–ї–Њ—В –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –§–ї–Њ—В –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–Є

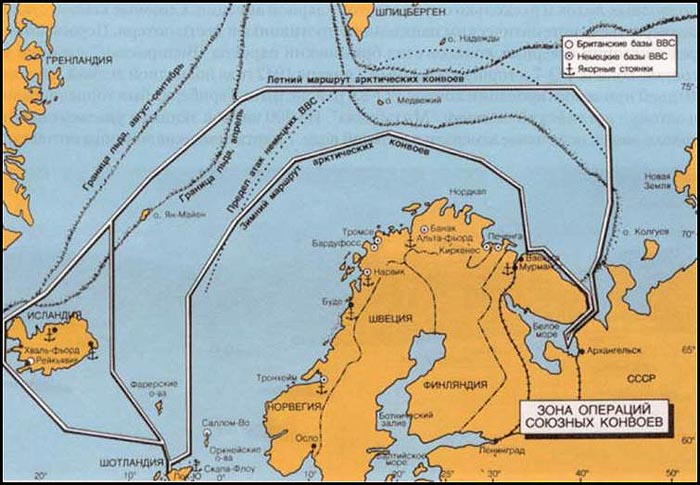

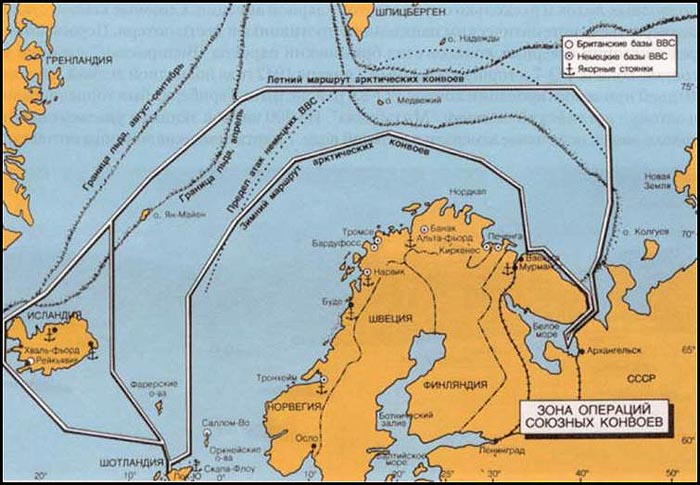

–Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–С—Л—Б—В—А–Њ—В–µ—З–љ–∞—П –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—О –≤–Њ–є–љ—Л —Б –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ, –Є–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –њ–ї–∞–љ –С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞, –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї –љ–∞–і–µ–ґ–і –У–Є—В–ї–µ—А–∞. –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ—А–∞–±–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–њ—А–Є—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –Є –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ–є –і–ї—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П. –Т 1940 –≥–Њ–і—Г –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є—П, –Ф–∞–љ–Є—П, –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і–Є—П, –С–µ–ї—М–≥–Є—П –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є—П. –Э–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –±–∞–Ј–∞—Е –Є –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ–∞—Е –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ –±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Я—Г—В—М –і–ї—П –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤ —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –°–°–°–† –Є–Ј –Р–љ–≥–ї–Є–Є –±—Л–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–Ї—А—Л—В. –Я—А–Є–±—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤ –љ–∞—И—Г —Б—В—А–∞–љ—Г —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В—Л —Б–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–Њ—В–µ—А—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1942 –≥–Њ–і–∞, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—П –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є –і–ї—П –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –°–Њ—О–Ј –Є —Г–≥—А–Њ–Ј—Г –≤—Л—Б–∞–і–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—Б–∞–љ—В–∞ –≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є —Б—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ ¬Ђ–Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є—П –µ—Б—В—М —В–∞ –Ј–Њ–љ–∞, –≥–і–µ —А–µ—И–∞—О—В—Б—П —Б—Г–і—М–±—Л –≤–Њ–є–љ—Л¬ї, –У–Є—В–ї–µ—А –≤–µ–ї–µ–ї —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞: –љ–Њ–≤—Л–є –ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М ¬Ђ–Ґ–Є—А–њ–Є—Ж¬ї, —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –Ї—А–µ–є—Б–µ—А—Л, –Є–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ–љ—Л–µ –ї–Є–љ–Ї–Њ—А—Л, ¬Ђ–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї –®–µ–µ—А¬ї, ¬Ђ–Ы—О—В—Ж–Њ–≤¬ї, —В—П–ґ–µ–ї—Л–є –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–•–Є–њ–њ–µ—А¬ї, –Ї—А–µ–є—Б–µ—А ¬Ђ–Ъ—С–ї—М–љ¬ї –Є –і–≤–µ —Д–ї–Њ—В–Є–ї–Є–Є —Н—Б–Ї–∞–і—А–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–Є–љ–Њ–љ–Њ—Б—Ж–µ–≤. –£–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–Њ—Б—М —З–Є—Б–ї–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї, –і—А—Г–≥–Є—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –£—Б–њ–µ—И–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤—Л –Є–Ј –С—А–µ—Б—В–∞ —Н—Б–Ї–∞–і—А—Л —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є ¬Ђ–њ–Њ–і –љ–Њ—Б–Њ–Љ¬ї —Г –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ –Є –њ—А–Є–±—Л—В–Є–µ –µ–µ –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Г—О –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є—О —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є–ї–Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Ї–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–µ–≤. –Я—А–∞–≤–і–∞, –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–Є–љ–∞—Е, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ—А–µ, –љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ.  –Ґ–µ–њ–µ—А—М , —И–µ–і—И–Є–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П ¬ЂPQ¬ї –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞–ї–∞–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞ —Б–≤—П–Ј–Є P.Q.Edvards, —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є, –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї –Є –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –С–Є—В–≤–∞ –Ј–∞ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є–Ї—Г (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –±–Њ–µ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –≤ –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–Ї–µ–∞–љ–µ) –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ —Б–≤–Њ—О –Њ—Б—В—А–Њ—В—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –Њ—В–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї –љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Є –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–®–Р –≤ –≤–Њ–є–љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1941 –≥–Њ–і–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Э—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –ї–Њ–і–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—В–Њ–і—Г ¬Ђ–≤–Њ–ї—З—М–Є—Е —Б—В–∞–є¬ї –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—А—Г—И–∞–ї–Є —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1941 –≥–Њ–і–∞ —Г –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –±—Л–ї–Њ 247 –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї. –£ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ—З–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –Њ–њ—Л—В–∞ –±–Њ—А—М–±—Л —Б –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –Ј–∞ –њ–µ—А–≤—Л–µ —В—А–Є-—З–µ—В—Л—А–µ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ 1942 –≥–Њ–і–∞ —И–µ—Б—В—М-–≤–Њ—Б–µ–Љ—М –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л—Е –ї–Њ–і–Њ–Ї —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М —Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –°–®–Р 198 —Б—Г–і–Њ–≤. –Ч–∞ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Ж—Л —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –°—В–Њ—П–ї –Њ–Ї—В—П–±—А—М 1941 –≥–Њ–і–∞. –Ш–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ —П –і–Њ–µ—Е–∞–ї –і–Њ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤–∞, –≥–і–µ –Љ–љ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ—И–Є—В—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Т–Ь–§. –Ю—В—В—Г–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –∞—В—В–∞—И–µ –°–®–Р –Љ—Л –і–Њ–ї–µ—В–µ–ї–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–µ –і–Њ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –њ—Г—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї –њ–Њ –Љ–Њ—А—О. –Э–∞ –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Є–љ–љ–Њ–Љ —В—А–∞–ї—М—Й–Є–Ї–µ –Љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Љ–Њ–Є–Љ –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –±–∞–Ј—Г –Р–љ–≥–ї–Є–Є вАФ –Ш–љ–≤–µ—А–љ–µ—Б. –≠—В–Њ –±—Л–ї –њ–µ—А–≤—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–≤, –≤—Б—В—А–µ—В–Є–≤—И–Є–є –Љ–µ–љ—П. –Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В

04.06.201309:5204.06.2013 09:52:37

0

04.06.201309:3904.06.2013 09:39:30