–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–€–Ψ–±–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―²–Β―¹―²–Β―Ä –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ε–≥―É―²–Ψ–≤

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

10.10.201308:5510.10.2013 08:55:19

βÄî –ù–Β―², –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ. –ù–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α―é... βÄî –Δ–Ψ–Ε–Β –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â... –î―Ä―É–≥–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α–Μ... βÄî –ù―É, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β–Φ. –ö―¹―²–Α―²–Η, –≤–Ψ―² –Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η. –†–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ, –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –Ψ–±–Ψ–Μ―¨―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. –ù–Β–Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄–Ι ―à–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ –¥–≤–Β―Ä―¨. –™–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±―â–Η–Κ –Κ–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Β–Β –Ω–Α–Μ―¨―²–Η―à–Κ–Ψ. –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –±–Α―Ä―¨–Β―Ä ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―â –Η –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω―É―é ―à–Μ―è–Ω―É. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –≤ –Ζ–Α–Μ; –Η–≥―Ä–Α–Μ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä; –≤―¹–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄; –Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –£–Η―²―é―à–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Β―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –Κ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ ―¹–Β–¥–Ψ–Ι ―΅–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―²―Ä–¥–Ψ―²–Β–Μ―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ –Η―Ö –Κ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä―É–≥–Μ–Ψ–Φ―É ―¹―²–Ψ–Μ–Η–Κ―É –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Α: ¬Ϊ―Ä–Β–Ζ–Β―Ä–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ¬Μ. ¬Ϊ–ù―É –Η ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Ψ―è –Ε–Β–Ϋ–Α!¬Μ βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α, –≥–Μ―è–¥―è, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Β–Β ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≥–Ψ–¥―è―â–Η–Ι―¹―è –Β–Ι –≤ –¥–Β–¥―΄, –≤–Ζ–±–Ψ–¥―Ä–Η–Μ―¹―è –Η –Η–Ζ―è―â–Ϋ―΄–Φ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―É―é –Ω–Α–Ω–Κ―É ―¹ –Φ–Β–Ϋ―é. –Θ–Ε–Η–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –£–Η―²―é―à–Α, –Η, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ, βÄî –Φ–Β―²―Ä ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –≤―¹–Β –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β.  –Θ–Ε–Η–Ϋ –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤―É. –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―É–Φ–Β, –≤ –Κ–Α–Κ―É―é ―¹―É–Φ–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ψ–±–Ψ–Ι–¥–Β―²―¹―è βÄî –Ϋ–Β –Ψ―² –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―², –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Κ―É–Ω–Η–≤ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Β, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Β–Ι –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É–Ε–Η–Ϋ―΄ βÄî –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α! –û–Ϋ–Η –Ω–Η–Μ–Η –≤–Η–Ϋ–Ψ –Η, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Α ―²–Α–Ϋ―Ü–Α (―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ϋ―¨ –Ϋ–Β―É–Φ–Β–Μ–Ψ–Φ―É –Φ―É–Ε―É), –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι, ―¹ ―É―¹–Η–Κ–Α–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ-―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤ –Η, ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤ ―¹–Φ–Α–Ζ–Μ–Η–≤–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Κ –‰–≥–Ϋ–Α―à–Β, –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥–Η–Μ: ¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨¬Μ. –£–Η―²―é―à–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―É–Φ–Κ―É –Ϋ–Α ―¹―²―É–Μ, ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É. –û―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä –≥―Ä–Β–Φ–Β–Μ; –Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Α –Β―â–Β ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Φ–Η, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Κ–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η–Μ–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ–Α―¹―¨, –≤ –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤–Α―Ö –Ω–Η–Μ–Α –≤–Η–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –‰–≥–Ϋ–Α―à―É ―¹–Η―è―é―â–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η. –ö―²–Ψ-―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–¥―É–Μ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è, –Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ: ¬Ϊ–ù–Α ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –¥―É–Β―²?¬Μ βÄî –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –±―΄–Μ –Β–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ―²–Α―²―¨ βÄî –Ψ –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α―Ö; –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Η–Μ –Β–Β –Φ–Η–Μ―É―é –±–Ψ–Μ―²–Ψ–≤–Ϋ―é; –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –Β–Φ―É –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Η–Μ―΄–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α, ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Η–Φ–Β―à―¨! –ï–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α–Μ–Η –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥―΄ ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ, –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α –Η―Ö, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²―É–Ω–Η–≤ –≥–Μ–Α–Ζ. –Δ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –≥–Α―¹–Ϋ―É―²―¨ –Ψ–≥–Ϋ–Η.  βÄî –‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –Μ―É―΅―à–Β, βÄî –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –£–Η―²―é―à–Α. βÄî –ü–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α, –≤ –ö―Ä–Β–Φ–Μ–Β –¥–≤–Α ―²–Β–Α―²―Ä–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨, ―è –≤–Η–¥–Β–Μ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –≤ ¬Ϊ–û–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Β¬Μ βÄî –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Α! –Γ–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²–Β–Κ–Μ–Ψ, ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―¹–≤–Β―², –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨ –Η –Ζ–Α –≥–Ψ–¥! –†–Α–Ϋ―¨―à–Β ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ ―è –±―΄–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è―Ö, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, βÄî ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è βÄî –¥―Ä–Α–Φ–Α, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α βÄî –Ψ–Ω–Β―Ä–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α βÄî –±–Α–Μ–Β―²... –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨... –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β–Φ –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β? –Δ–Ψ―¹–Κ–Α... –†–Α―¹–Ω–Μ–Α―²–Η―¹―¨, βÄî –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–¥–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―²–Α. –Γ–Μ–Β–≥–Κ–Α ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹―É–Φ–Φ–Β, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹―΅–Β―²–Β, –Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ―¹―è, –Η –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄―à–Μ–Η. βÄî –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è ―¹–Ω–Α―²―¨. –ü–Ψ―¹–Η–¥–Η–Φ –≤ ―¹–Κ–≤–Β―Ä–Β, βÄî –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, ¬Ϊ―²―Ä–Α–Ω―É¬Μ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η. –ü–Ψ–≤―¹―é–¥―É –≤–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―Ä–Ψ―΅–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι. βÄî –½–Ϋ–Α–Β―à―¨, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, ―è ―΅―É―²―¨-―΅―É―²―¨ –Ω―¨―è–Ϋ–Α. βÄî –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è –≤–Ζ―è–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É. βÄî –‰ ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É? –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η―à―¨... –£ –Ψ―²–≤–Β―² –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ –Β–Β –Κ ―¹–Β–±–Β. βÄî –ê ―Ä–Α–Ζ ―²―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η―à―¨, ―²―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β. βÄî –ö–Α–Κ–Ψ–Β, –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α? βÄî –ê ―²―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―à―¨? βÄî –Γ–Φ–Ψ―²―Ä―è ―΅―²–Ψ... βÄî –ù–Β―², ―²―΄ ―¹–Κ–Α–Ε–Η, ―²―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―à―¨? βÄî –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é. βÄî –ê―Ö, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨? βÄî –Ψ―²―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ. βÄî –Δ―΄ ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Β―à―¨―¹―è, –Ψ ―΅–Β–Φ ―è ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨.  βÄî –î–Α, βÄî ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α. βÄî –‰ ―è ―É–Ε–Β ―²–Β–±–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹―²–Η–Μ –±―΄ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―è –Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ. –ê ―è βÄî –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É. –· –Μ―é–±–Μ―é, –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, . –ü–Ψ–¥―¹―²–Α–≤―¨ –Μ–Η―Ü–Ψ –≤–Β―²–Β―Ä–Κ―É. –Δ―΄ ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨? –≠―²–Ψ βÄî –≤–Β―²–Β―Ä –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η. –· –Μ―é–±–Μ―é, –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –· –Μ―é–±–Μ―é –Ε–Η―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –¥―΄―à–Α―²―¨ –Η–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –£–Β–¥―¨ –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Ψ βÄî ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α―²―΄–Φ–Η –Κ―Ä―΄―à–Α–Φ–Η, –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –±–Α―à–Ϋ―è–Φ–Η. –Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –£―΄―à–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥–Η–Φ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –≤ –Μ―É–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β? βÄî –ù–Β―², ―΅―²–Ψ ―²―΄, ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É―¹―²–Α–Μ–Α. –¦―É―΅―à–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι... –‰–¥–Β–Φ –Ε–Β... –‰–¥–Β–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à―É –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É, –≤ –Ϋ–Α―à―É ―²–Β―¹–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É―à–Κ―É, –≥–¥–Β –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Β–±―è ―è –Φ–Ψ–≥―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–Κ―Ä–Α–¥–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η... βÄî –ù–Ψ ―΅―²–Ψ –Ε–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α? –Δ–≤–Ψ―è –Φ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨. –ê ―¹–≤–Ψ―é ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –≤―΄–≥–Ϋ–Α―²―¨ βÄî –Β–Ι –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Β–≥–¥–Β. βÄî –€–Ψ―é-―²–Ψ ―²―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Η―²―¨! –ê –Ψ–Ϋ–Α βÄî –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ε–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β―é –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –£ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η ―É–¥–Ψ–±―¹―²–≤–Α–Φ–Η... –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α! –ù―É ―΅―²–Ψ ―²–Β–±–Β ―¹―²–Ψ–Η―²? –€–Ϋ–Β –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―É–Ι―²–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α. βÄî –û–Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä―è―΅–Ψ –Ζ–Α―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α: βÄî –ü–Ψ–Ι–¥–Η –≤ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ –Η –Ϋ–Α–Ω–Β–Ι―¹―è. –Δ–Α–Κ ―É–Ε –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β. –€–Α–Φ–Α ―²–Β–±―è –Φ–Η–≥–Ψ–Φ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. βÄî –· –≤–Η–Ε―É, ―²―΄ –Ω―¨―è–Ϋ–Α, –Φ–Η–Μ–Α―è! –û–Ϋ –Ψ―²―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ –Β–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―΅―É―²―¨ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ. βÄî –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ! –Δ―΄ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ε–Β –±―¨–Β―à―¨! βÄî –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è. βÄî –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Φ–Α–Φ–Α –Φ–Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α... βÄî –Δ–≤–Ψ―è –Φ–Α―²―¨ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Α –Ϋ–Α –≤―¹–Β! βÄî ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Ζ–Μ–Η–Μ―¹―è –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α. βÄî –Δ–Α–Κ―¹–Η! βÄî –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Ψ–Ϋ, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Η–Κ.  –û–Ϋ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–Μ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―é –≤ . –ï―Ö–Α–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α. –û–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É –Ϋ–Β–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Μ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η ―¹–Ω―è―²! –û–Ϋ–Η, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―¹–Ω–Α–Μ–Η. –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è. –û–Ϋ–Η –Μ–Β–≥–Μ–Η ―¹–Ω–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –¥―Ä―É–≥ –Κ –¥―Ä―É–≥―É. –û–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Ω–Η―² βÄî –¥―É–Φ–Α–Β―². –û ―΅–Β–Φ? –†–Α―¹–Κ–Α–Η–≤–Α–Β―²―¹―è? –‰–Μ–Η –Ε–Β –Ζ–Μ–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΅–Η–≤? –û–Ϋ –Φ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―ç―²―É –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―É―é, –Μ–Β–Ε–Α―â―É―é –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―É–¥ ―¹–Ψ–Μ–Η ―¹―ä–Β―¹―²―¨. –ê –Ψ–Ϋ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –¥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨–±―΄ ―¹―ä–Β–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –¥–Β―¹―è―²―¨ –Ω–Ψ―Ä―Ü–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –Κ―É–¥–Α –Ψ–Ϋ –Β–Ζ–¥–Η–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ. –û–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ζ–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―΅―É―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥ ―²―Ä–Ψ–Μ–Μ–Β–Ι–±―É―¹. –û–Ϋ –≤―΄―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–Β –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Μ–Β―¹. –ï–Ι ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ –±―΄–Μ –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β... –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –ï–Β –Φ–Α―²―¨ –Ψ–±–Μ–Ψ–±―΄–Ζ–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α –£―΄―¹―²–Α–≤–Κ―É –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι. –ë―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Η ―Ä–Ψ–Ζ, –Κ–Α―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Η–≥―Ä―É―à–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Α–≤―²–Ψ–Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Β, –Β–Μ–Η –±–Β–Μ―è―à–Η –≤ ―΅–Α–Ι―Ö–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Α –Ω―Ä―É–¥―É –Ω–Η–Μ–Η ―΅–Β―à―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Η–≤–Ψ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Β–Φ? –û–Ϋ–Α-―²–Ψ –Β–Φ―É –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–Ι. –ù–Ψ ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ε–Η–≤–Β―², –Ψ ―΅–Β–Φ –Φ―΄―¹–Μ–Η―² –Β–Β –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Α βÄî –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ―¹―è –Μ–Η –Ψ–Ϋ? –ù–Β―². –ï–Φ―É –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ―΅―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Β―Ä–Ψ―è-–Ψ―²―Ü–Α. –ê –Β―¹–Μ–Η βÄî –Ϋ–Α –Φ–Α―²―¨? ¬Ϊ–ù―É, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, ―ç―²–Ψ ―²–Β―â–Α –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―é, –≤―΄–Μ–Β―²–Β―²―¨ ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α! –ê ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –±–Β–Ζ ―³–Μ–Ψ―²–Α? –ë–Β–Ζ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α? –ü–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―΄ –Η ―²–Β ―²–Ψ―¹–Κ―É―é―² –Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –€–Β–Ϋ―è –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Ψ―è―²... ―Ö–Α-―Ö–Α! –ù―É –Ϋ–Β―²! –ù–Β –≤―΄–Ι–¥–Β―²! –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―è ―΅―É―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α! –ù–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ―é―é –¥―Ä―É–Ε–±―É. –ù–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≤ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –±―΄ ―ç―²–Ψ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι! –ê –≤–¥―Ä―É–≥? –ß―²–Ψ βÄî –Α –≤–¥―Ä―É–≥? –ê –≤–¥―Ä―É–≥ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤ –Ζ–Α―¹―²―Ä–Α―Ö―É–Β―²―¹―è βÄî –Η –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¹―è! –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è?¬Μ  ¬Ϊ–î–Ψ–Φ –Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨¬Μ. –Γ–Η–Φ–≤–Ψ–Μ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é –Η –¥―Ä―É–Ε–±–Β. –‰–Ζ –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–ù–Θ 1953 –≥. –ê.–ü.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Α. –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α ―²–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ –Η –±–Ψ―¹–Η–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Κ―Ä–Α–Ϋ―É βÄî –Ω–Η―²―¨ –≤–Ψ–¥―É. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –Η ―¹―²–Α–Μ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―²―¨ –£–Η―²―é―à―É, –Ψ–Ϋ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Β–Β –Ω―Ä–Η–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à–Β–Ω–Ψ―²: βÄî –Δ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–¥–Η―¹―¨, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α. –· ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω―¨―è–Ϋ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è, –Η ―è –Ω–Ψ―à―É―²–Η–Μ–Α. –û–Ϋ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―à―É―²–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α, –Α –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Ϋ–Α―â―É–Ω―΄–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―΅–≤―É, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Α―²―¨ –Β–Β –Ω–Ψ–¥―É―΅–Η–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α ―Ä–Β–Ζ–Κ–Η–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨, –Ω―Ä–Η–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –™–¦–ê–£–ê –Δ–†–ï–Δ–§–·. –ù–ï–û–•–‰–î–ê–ù–ù–ê–· –†–ê–î–û–Γ–Δ–§–£ –≥–Ψ―¹―²–Η –Κ –°―Ä–Η―é –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅―É –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Λ–Β―Ä–Α–Ω–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η―΅ –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤. –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ βÄî –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α. –ü–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ε–Η–≤–Ψ–Ι, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι, –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ βÄî ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Α –Η –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α, –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄ βÄî –≤ –Ζ–Μ–Α―²–Ψ–Κ―É–¥―Ä―É―é –Ξ―ç–Μ―¨–Φ–Η, ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Η―Ä―É―Ä–≥–Α, –Η–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―¹―΅–Β―²―É ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι. –Γ–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ξ―ç–Μ―¨–Φ–Η βÄî –Ϋ–Β –Ζ–Μ–Α―²–Ψ–Κ―É–¥―Ä–Α―è. –£–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―É –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Β ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ, –Α ―¹ –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–Β ¬Ϊ―Ä―΄–Ε–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι¬Μ, ―Ö–Ψ―²―è ―Ä―΄–Ε–Β–Ι –Ξ―ç–Μ―¨–Φ–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α. –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―², –Κ–Α–Κ –Ξ―ç–Μ―¨–Φ–Η –†–Α―É–¥ –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Β (–ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –¥–Μ―è –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α ―ç―²–Ψ―² ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ) ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, –≥–¥–Β ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ ―¹―΄–Ϋ–Η―à–Κ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β–Μ―è .  –Ξ―ç–Μ―¨–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α ―²–Α–Φ –Ε–Β, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ–Ω―²―è―â–Β–Ι –Μ–Α–Φ–Ω–Β, ―¹–≤–Η―¹–Α–≤―à–Β–Ι ―¹ –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Α, –Η ―¹–Ω–Α―¹–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ―¨―΅―É–≥–Α–Ϋ―É. –Ξ―ç–Μ―¨–Φ–Η –±―΄–Μ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Β–Ι –Δ–Α―Ä―²―É―¹–Κ–Η–Ι ―É–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―². –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –Ε–Β–Ϋ―É –Ϋ–Α―à–Β–Μ –€–Η―à–Α –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±―¹―è! –†–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –ë―É―è–Ϋ–Ψ–Φ, –≥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―é―²―¹―è ―¹ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ–Η, –≤―Ö–Ψ–¥―è―² –≤ –¥–Ψ–Φ. –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –≤―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Η―Ö –Μ–Η―Ü–Α βÄî –≤―¹–Β ―²–Α–Κ–Η–Β –Ε–Β, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ –Η―Ö –≤―΅–Β―Ä–Α, –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Μ–Η―Ü–Α ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Μ―΄–≤–Α―é―²―¹―è, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, ―¹–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Ϋ–Β –≤ ―³–Ψ–Κ―É―¹–Β. βÄî –£―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Α–Κ ―è –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ –≤–Α–Φ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨–±–Β? βÄî ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Λ–Β―Ä–Α–Ω–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –ü–Ψ–Φ–Ϋ―é, –€–Η―à–Α. βÄî –· –Β―â–Β –≤–Α―à–Β–≥–Ψ –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Α ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ –¥–Ψ –Ψ―²–≤–Α–Μ–Α. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è βÄî –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄. –Γ–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Ι! –ê –Ω–Ψ―¹–Β–Φ―É... –ë―É―è–Ϋ, –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Α, –¥–Β―Ä–Ε–Η! βÄî –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Μ–Α–¥–Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―É―¹–Κ–Ψ–≤ ―¹–Α―Ö–Α―Ä―É, –Η –ë―É―è–Ϋ –Η―Ö ―¹ –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―Ö―Ä―É–Ω–Α–Μ. βÄî –· ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ, –€–Η―à–Α, ―²―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β? βÄî –î–Α, –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, βÄî ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Β–Μ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Λ–Β―Ä–Α–Ω–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –Θ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –≤ –Κ–Α―é―²-–Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è―Ö ―à–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―³–Μ–Ψ―² –Ψ―²–Ε–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ, ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Α–Ϋ―É―² –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Φ–Η, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ. –ù–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Φ–Ψ–Μ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β, –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹–¥–Α–¥―É―² –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤, –Ϋ―É, –Α –Φ–Α–Μ―΄–Β... –Η―Ö ―¹―É–¥―¨–±–Α ―²–Ψ–Ε–Β, –Φ–Ψ–Μ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Α. –ù–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α, –Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β ―²–Ψ―¹–Κ―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨. –Γ―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―², –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι: ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―΄, –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –‰ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä―è–Φ―΄–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η―Ö ¬Ϊ–Δ–ö¬Μ βÄî ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―²–Ϋ―΄–Ϋ–Β ―è –Η–Φ–Β―é ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨... βÄî –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Λ–Β―Ä–Α–Ω–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η―΅ –≤―¹―²–Α–Μ, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, ―É–Μ―΄–±–Α―é―â–Η–Ι―¹―è. βÄî –ß―É–¥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η–Κ–Η, –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅!  βÄî –ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é, –€–Η―à–Α, –Ψ―² –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –Η ―Ä–Α―¹―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ê –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Λ–Β―Ä–Α–Ω–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η―΅ ―¹―²–Α–Μ ―¹ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Α–Κ –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤―É―é ―Ä―É–±–Κ―É, ―΅–Β―Ä–Ϋ―É―é –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Κ―É ―¹ –Ϋ–Α–¥–Ω–Η―¹―¨―é ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä―²¬Μ, –Κ–Α―é―²―΄ –Η –Κ―É–±―Ä–Η–Κ–Η, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö βÄî –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤... βÄî –î–Α, –Α –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅―É–¥–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–Φ? –ù–Η–Κ–Η―²–Α –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ, ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Α―à –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ... βÄî –î–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η–Φ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ―Ä–Α–Κ–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹―²–Α–Μ, –±―É–¥―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è. –£–Β―¹―¨ –≤ –Ψ―²―Ü–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ βÄî ―²–Ψ―²-―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –≤―¹―é ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö. –ù–Η–Κ–Η―²–Α βÄî –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤... –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Β–Φ―É –Ω–Ψ―²―Ä―É–¥–Η―²―¨―¹―è, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –©–Β–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤, βÄî –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ... –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ: ―à–Α–≥–Α―é―² –Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η! –û –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ψ–Ϋ ―¹–Μ―΄―à–Η―² –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Β –≤–Β―¹―²–Η. –†–Α―¹―²―É―²! –ù–Β –Ψ―¹–Κ―É–¥–Β–Μ ―³–Μ–Ψ―² ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η! –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ―à–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ―è―é―² –Ϋ–Ψ–≤―à–Β―¹―²–≤–Α... ―²–Α–Κ –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ! –¦–Η―Ö–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄-–Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, –≤ ―à―²―΄–Κ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ù–Α –Ω–Α–Φ―è―²–Η –°―Ä–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―É–≥–Ψ–Μ―¨ –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –≤―Ä―É―΅–Ϋ―É―é; ―É–≥–Ψ–Μ―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Ε–Η–¥–Κ–Ψ–Β ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ; –Α –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β–Α–Κ―²–Ψ―Ä―΄ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –¥–Η–Ζ–Β–Μ―é. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ!  –ü–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Α –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η ―É–≥–Μ―è –Ϋ–Α "–ê–≤―Ä–Ψ―Ä―É". –‰–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –Ω–Ψ―ç―²–Α –‰–≥–Ψ―Ä―è –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Α –¥–Ψ―΅―¨ –ö–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

10.10.201308:5510.10.2013 08:55:19

0

09.10.201309:4309.10.2013 09:43:46

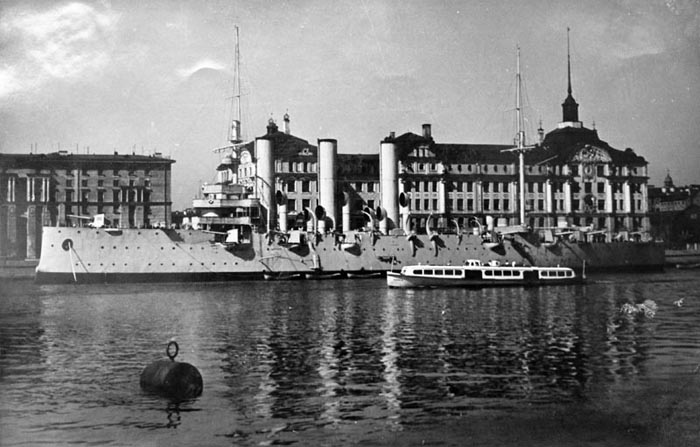

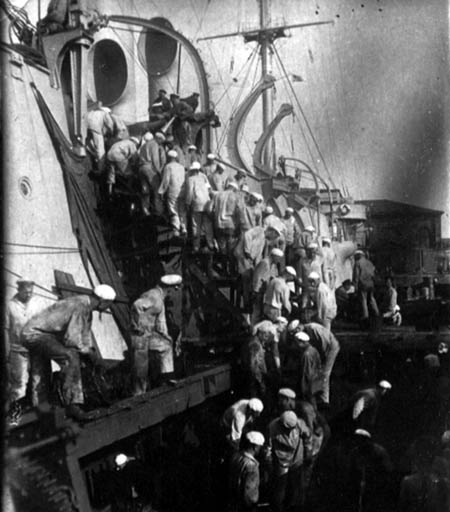

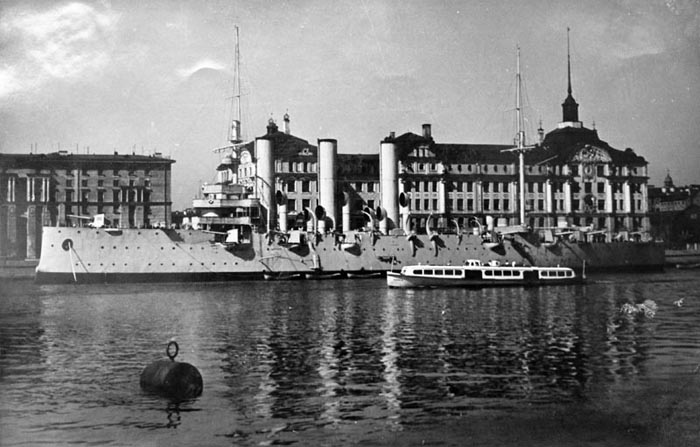

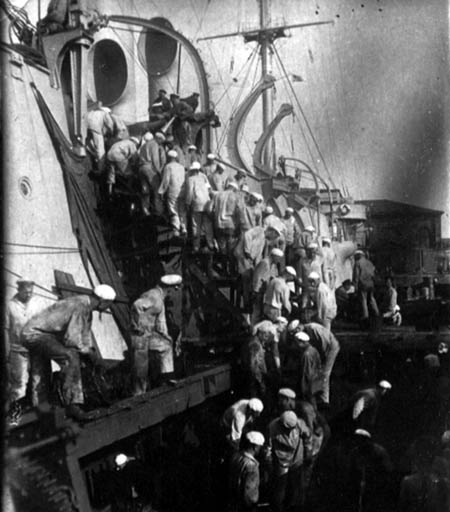

–ê–≤―²–Ψ–±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Α –Ϋ–Α –½―É–±–Κ–Ψ–≤–Α –†–Α–¥–Η―è –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α (–‰–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –ù.–ü.–Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α) –†–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 6 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1931 –≥., –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α - –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α. –Γ –Ϋ―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Α―Ö –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è, –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Β–Μ–Α –€–Α–Μ―΄–Β –£–Ψ–≥―É–Μ―¨―Ü―΄ –ö–Η―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η (–≤ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η), –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤ –Φ–Α–Β 1944 –≥. –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―é–Ϋ–≥–Η-―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è "–Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ" –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –†–Α–Ι–Ψ–Ϋ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι ".–Θ―Ä–Α–≥–Α–Ϋ–Α" - –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ –Η –ë–Β–Μ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä―è, –±–Α–Ζ–Α - –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Β.  –£ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1944 –≥. –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Ω–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ (–Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É, ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨―é –Η –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹–Κ―É –Ω–Ψ―΅–Β―²–Α), –≤ 1948 –≥., –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ –£―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―ç―²–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤ 1952 –≥. (–≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Κ―É, ―¹ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Φ ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –Η –Ζ–Α–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹–Κ―É –Ω–Ψ―΅–Β―²–Α) –Ω–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β "–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²" –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―² (–Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –≤―΄–±–Ψ―Ä―É).  1952-1955 –≥–≥. - ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü–Α "–ë–Α–Κ―É"; –€–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≤―¹–Κ (–Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ); 1955-1956 –≥–≥. - ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è "–†–Ψ―¹―¹–Ψ–Φ–Α―Ö–Α"; ―²–Α–Φ –Ε–Β; 1956-1957 –≥–≥. - –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ ―¹―²―Ä–Ψ―è―â–Η―Ö―¹―è –Η ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä―É―é―â–Η―Ö―¹―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Ω–Ψ –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ; ―²–Α–Φ –Ε–Β; 1957-1950 –≥–≥. - ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―¨ –£―΄―¹―à–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤; –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥; 1958-1959 –≥–≥. - ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η "–ë-.80"; –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―², –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι; 1959-1963 –≥–≥. - ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö .–Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η―é, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ; ―²–Α–Φ –Ε–Β; 1963-1966 –≥–≥. - ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η; –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥; 1966-1967 –≥–≥. - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ ―Ü–Η–Κ–Μ–Α ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α –£–€–Λ; –ü–Α–Μ―¨–¥–Η―¹–Κ–Η, –≠–Γ–Γ–†; 1967-1969 –≥–≥. - ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ 5-–Ι (–Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι) ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –£–€–Λ; 1969-1972 –≥–≥. - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä-–Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –£–€–Λ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†; –€–Ψ―¹–Κ–≤–Α; 1972-1974 –≥–≥. - ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α (–£–ê–™–®) –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†; ―²–Α–Φ –Ε–Β; 1974-1986 –≥–≥. - –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –£–€–Λ; ―²–Α–Φ –Ε–Β;  –ù–Α –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –Ξ–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –±–Ω–Κ ¬Ϊ–û―΅–Α–Κ–Ψ–≤¬Μ. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α–Μ–Β–≤–Ψ: –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –£–€–Λ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –Γ. –™. –™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –£–€–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –†. –ê. –½―É–±–Κ–Ψ–≤, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –ß–Λ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –·. –ê. –ö–Ψ–≤–Α–Μ–Β–≤. –ü―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –ë–Ψ―¹―³–Ψ―Ä, 1976 –≥. 1986 - 31 –Η―é–Μ―è 1991 –≥. - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä―΄ "–û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ –£–€–Λ" –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†; ―²–Α–Φ –Ε–Β. –Γ―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä (–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α) - –≤ 1961 –≥., –≤―΄―¹―à–Η–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä (–Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ) - –≤ 1976 –≥. –•–Β–Ϋ–Α―² –Ϋ–Α –Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Ϋ–Β (―¹ 1951 –≥.), –Η–Φ–Β–Β–Φ –¥–≤―É―Ö –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Β–Ι (1953 –Η 1955 –≥.―Ä.), –≤–Ϋ―É―΅–Κ―É (1974 –≥.―Ä.), –¥–≤―É―Ö –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤ (1976, 1986 –≥.―Ä.). –£ –£–¦–ö–Γ–€ - ―¹ 1945 –≥. –Ω–Ψ 1951 –≥., –≤ –ö–ü–Γ–Γ - ―¹ 1951 –≥. –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η –≤–Ψ–Η–Ϋ-–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―². –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ ―²―Ä–Β–Φ―è –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η ("–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η", "–û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η" –Η "–½–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β –≤ –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†" 3-–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η) –Η 19 –Φ–Β–¥–Α–Μ―è–Φ–Η ("–Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α", "–•―É–Κ–Ψ–≤–Α","3–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è", "–½–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥―É –Ϋ–Α–¥ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Ι –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β 1941-1945 –≥–≥.", "–½–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü¬Μ –Γ–Γ–Γ–†" –Η –¥―Ä.), –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä―²–Η–Κ–Ψ–Φ, –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α–Φ–Η –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α –Γ–Γ–Γ–†, –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –·–Κ―É―²―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Γ–Γ–†, –Π–ö –£–¦–ö–Γ–€ –Η –¥―Ä. –ü–Μ–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ψ―Ä―è―Ö, –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â–Η―Ö –Κ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Γ–Γ–Γ–† –Η –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α―Ö ( –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤ –‰–Ϋ–¥–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ) –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Η –≤ ―é–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―à–Α―Ä–Η―è―Ö. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è: –Ω–Ψ –Γ–Β–≤–Φ–Ψ―Ä–Ω―É―²–Η –Η ―Ä. –¦–Β–Ϋ–Β –¥–Ψ –≥. –·–Κ―É―²―¹–Κ, –≤ –°–Ε–Ϋ―É―é –ê―²–Μ–Α–Ϋ―²–Η–Κ―É –Κ –±–Β―Ä–Β–≥–Α–Φ –ë―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η–Η, –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Γ―Ä–Β–¥–Η–Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é, –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Η ―¹ –Γ–Λ –Ϋ–Α –Δ–û–Λ, –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Β - –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Ψ. –€–Η–¥―É―ç–Ι. –ö–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ (1985 –≥.) –Η –¥–Ψ―Ü–Β–Ϋ―² (1990 –≥.). –ê–≤―²–Ψ―Ä, ―¹–Ψ–Α–≤―²–Ψ―Ä, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤, ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Η–Μ–Η ―Ä–Β―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Β–Ϋ―² –±–Ψ–Μ–Β–Β 200 –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤, ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Ι, ―ç–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Ι, –™–û–Γ–Δ–Ψ–≤, ―¹―²–Α―²–Β–Ι –≤ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α―Ö –Η –≥–Α–Ζ–Β―²–Α―Ö, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Η–Μ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β 15 –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-–Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―². –£ –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Β - ―¹ I –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1991 –≥., –≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β - ―¹ 1 ―è–Ϋ–≤–Α―Ä―è 1993 –≥. –£ 1974-1986 –≥–≥. ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –Θ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –™–Θ–ù–Η–û –€–û, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ-―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ –€–Η–Ϋ–Φ–Ψ―Ä―³–Μ–Ψ―²–Α –Η 9-–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α –€–û, ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Η–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α "–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ" –Η "–£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―è", –≤ 1987-1991 –≥–≥. - ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Η –Ω―Ä–Η –£–ê–™–® –£–Γ –Γ–Γ–Γ–†. –£ 1976-1977 –≥–≥. ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Ι –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―Ö ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Γ–ü1–ê –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ, –≤ 1990 –≥. - –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –£–ê–™–® –£–Γ –Γ–Γ–Γ–† –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―Ö –Η –¥–Η―¹–Κ―É―¹―¹–Η―è―Ö –Ω–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ ―¹ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Β–Ι –Θ–Ϋ–Η–≤–Β―Ä―¹–Η―²–Β―²–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–ü1–ê. –†–Α–±–Ψ―²–Α―é –≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Η –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Β ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α –≥–Μ–Ψ–±–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: –≤ 1991-1992 –≥–≥. - ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, ―¹ 1992 –≥. - ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä–Β–Φ; ―è–≤–Μ―è―é―¹―¨ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ (–Γ–ù–™) –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Ζ–Α –Φ–Η―Ä, ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è―Ö –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α―Ö ( ―¹ 1992 –≥.). –½–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―¹―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Η –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ―è―Ö. –£ 1995-1996 –≥–≥. ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Α–Μ ―¹ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ "Naval Forces" –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Η –£–€–Λ –†–Λ. –ü―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β―²―¹―è ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α.  –™–Β―Ä–Ψ―è–Φ –Η –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1941-1945 –≥–≥. –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è –ü–†–ï–î–‰–Γ–¦–û–£–‰–ï–ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―²―Ä―É–¥ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 1941-1945 –≥–≥., –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Β–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ (–ö–ë–Λ) –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ (–£–™–ö) –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è (–Γ–½–ù) –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –Γ–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –±―΄–Μ –≤―΄–≤–Ψ–¥ –Η–Ζ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―², –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ 225 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ö–ë–Λ –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α ―¹ 28,6 ―²―΄―¹. –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Α―Ä–Φ–Η–Η –Η ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η 13,4 ―²―΄―¹. –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Η―Ü –Η –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ –Η―Ö ―΅–Η―¹–Μ–Β –±―΄–Μ–Η: βÄî –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 10-–≥–Ψ ―¹–Κ 8 –ê –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α (–¦–Λ), –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ (–ë–û –Η –ü–£–û), –£–£–Γ, ―²―΄–Μ–Α, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –ö–ë–Λ, –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –ö–ë–Λ –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ–Α, ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α –ù–ö–£–î (–ü―Ä–Η–±–ü–û –ù–ö–£–î), –Ζ–Α―â–Η―â–Α–≤―à–Η―Ö –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―²―΄–Μ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –≤ 250 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ζ–Α –Μ–Η–Ϋ–Η–Β–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Ι –Ω–Ψ–¥ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ; βÄî ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†, –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤ –Η –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤. –≠―²–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –≤ –Ψ―²―΅–Β―²–Β –ö–ë–Λ –Ψ –Β–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ü–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ (–™–ë) –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ 28.08-29.08.1941¬Μ, –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥, –Α –≤ 1960-―Ö –≥–≥. βÄî –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―è–¥―Ä–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ ―¹ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β–Φ―΄–Φ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η ―΅–Α―¹―²―¨―é –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –Η –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Ψ―¹ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é, –¥–Μ–Η–≤―à―É―é―¹―è ―¹ 28.08 –Ω–Ψ 7.09.1941–≥. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―²―Ä―É–¥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹–≤–Β―² –≤ –≥–Ψ–¥ 70-–Μ–Β―²–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –£ ―Ö–Ψ–¥–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –ë–Λ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ψ–Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –≤―Ä–Α–≥–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –™–Η―²–Μ–Β―Ä –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≥―Ä―É–Ω–Ω–Β –Α―Ä–Φ–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η–Ζ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η―Ö –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β –Ϋ–Α –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β, ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è –Ψ―² –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Β –¥–Ψ –¦―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –Α –Ϋ–Α ―¹―É―à–Β βÄî –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Κ –ù–Α―Ä–≤–Β. –ë–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ: 1) –°–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ―É―é –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ―É―é –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é (–°–€–ê–ü), ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α. –ï–Β ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η: –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι –°–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Α―Ä―¨–Β―Ä (–°–€–ë), –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ–Μ–Β–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η; 2) –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ-―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –£–£–Γ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é ―¹ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è―Ö –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η, –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Η –¦–Α―²–≤–Η–Η, –Η –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Β –Ϋ–Α–¥ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α. –Λ–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –°–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α 225 –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹―É–¥–Α–Φ–Η –ö–ë–Λ βÄî ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Β–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –Γ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β 16 ―²―΄―¹. ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Α ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² 11 ―²―΄―¹. ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö βÄî –±–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü–Β–≤. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η, ―²―è–≥–Ψ―²–Β―é―â–Η–Β –Κ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Μ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―É, –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É―Ä–Ψ–Κ–Η, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è –£–€–Λ, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Μ―è –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, ―²–Α–Κ –Η –≤ –Ψ–±–Ψ–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ–Φ –±―É–¥―É―â–Β–Φ. –†–Β―΅―¨ –Η–¥–Β―², –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ψ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Η―Ö –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι (―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι) –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ι, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –Φ–Β–Ε–≤–Η–¥–Ψ–≤―΄–Φ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η–Ζ―É―é―² ―ç―²―É –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―é, –Μ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Α –Α―Ä―Ö–Η–≤–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―ç―²–Η –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―² –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Η–Μ–Η –±–Β–Ζ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ω–Ψ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β βÄî ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β 1941 –≥. –ê–≤―²–Ψ―Ä―΄ ―²–Α–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ –Η–Φ–Β―é―², –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―¹–Μ–Α–±–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ-―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ―²–Β―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η―è―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Α―é―²―¹―è ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―É –Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―² ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Η―³―΄ –Η –Μ–Β–≥–Β–Ϋ–¥―΄, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è–Φ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –Ω―Ä―è–Φ―΄–Β –Η―¹–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―³–Α–Κ―²–Ψ–≤. –ü–Η―à―É―² –Ψ ¬Ϊ―¹–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ö–ë–Λ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Ω–Ψ―²–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β, –Ψ–± –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α, –Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ, –Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Β –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ ―¹–Β–Φ―¨―é –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Ψ–± –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ ¬Ϊ–±–Β–≥―¹―²–≤–Β¬Μ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―¹ ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è PQ-17 (1942), –î―é–Ϋ–Κ–Β―Ä–Κ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Β–Ι ―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ (1940), –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Η–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ (1905) –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ψ 2-–Φ –†–Ψ―΅–Β–Ϋ―¹–Α–Μ―¨–Φ―¹–Κ–Η–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ (1790). –£ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –†.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–Α–≤–≥―É―¹―² - ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1941 –≥.)¬Μ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

09.10.201309:4309.10.2013 09:43:46

0

09.10.201309:3309.10.2013 09:33:16

βÄî –ê ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ―É –Η–Φ–Β―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Β ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ? –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―¨–Β―¹–Β ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Α βÄî ―¹–Α–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ βÄî ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ―É –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―é –≤―Ä–Α―΅–Η –¥–Μ―è –Ψ–Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―² –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η: –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―ç–¥–Α–Κ―É―é –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―è –Η –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ... βÄî –· –Η ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ –≤–Α―¹ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É, –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―² –Λ–Β–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Η―΅! –ß―²–Ψ ―¹ –≤–Α–Φ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨?.. βÄî –£–Ζ―΄–≥―Ä–Α–Μ, –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α! –Ξ–Ψ―΅―É –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨... βÄî –‰ –≤–¥―Ä―É–≥ –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Β–Ϋ: βÄî –ù–Β –≤–Β―Ä–Η―²–Β? –ü―Ä–Η―²–Α–Η―²–Β―¹―¨ –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤–Β―΅–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–¥―΄–≥―Ä–Α―é. –ê ―²–Α–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è–Β―²–Β. –ö–Α–Κ –Ϋ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É βÄî –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –™–Μ–Β–±–Κ―É –Ε–Α–Μ–Κ–Ψ. –ü–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Η –≤ –Ϋ–Β–Β –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ ―É―à–Η. –£–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ? –ù–Β―². –û–Ϋ –Μ―é–±–Η―². –ù―É, –Α –Ψ–Ϋ–Α... –Γ–Α–Φ–Η ―É―¹–Μ―΄―à–Η―²–Β. –ü–Ψ ―Ä―É–Κ–Α–Φ? βÄî –· –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Α –Ω–Ψ–¥―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨. βÄî –ù―É –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β. –ê –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –±―΄. –Δ―É―² –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Α―²–Α–Κ... –€–Ψ―Ä–Β, ―¹–Α–¥... –Α―¹―²―Ä―΄ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –±–Β―Ä–Β–Ζ–Κ–Η. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Β―², ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ–Η―², –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ζ―É―²... –ê–Ϋ―²―É―Ä–Α–Ε... –ö –Ψ–±–Β–¥―É –™–Μ–Β–± –Η –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Η–Ζ –Μ–Β―¹–Α, –Ω―Ä–Η―²–Α―â–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―É –≥―Ä–Η–±–Ψ–≤. –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –ß–Η―¹―²–Η―²―¨? –‰―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―à―¨ ―Ä―É–Κ–Η. –†―É–Κ–Η ―É –Ϋ–Β–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥―²―è―Ö βÄî –Φ–Α–Ϋ–Η–Κ―é―Ä. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Α ―³–Α―Ä―²―É–Κ, –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ –≥―Ä–Η–±–Α–Φ–Η. –†–Α―¹―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –Ω–Μ–Η―²―É. –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤, –≤―΄–Ω–Η–≤ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ―É, –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ―Ä–Ϋ―É–Μ –≤ –Μ–Ψ–Ϋ–≥―à–Β–Ζ–Β. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –™–Μ–Β–±–Α: .βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ –Ε–Η–≤–Β―à―¨, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ? βÄî –û―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Β―Ü. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ―é –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Α―Ö. –ù–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Φ–Β–Ϋ―è ―Ü–Β–Ϋ―è―². –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ê –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨, –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―è –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ?  βÄî –ù–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ι. βÄî –Γ–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ? –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é. –Δ–Β–±―è ―è –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―à–Α–Μ. –•–Α–Μ–Β―é. –ê―Ä–Φ–Η―è –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –· –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –±―΄–Μ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β... βÄî –ù–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η... βÄî –· –Γ–Μ–Α–≤–Κ―É –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –ù–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Β–Μ. –ê ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ βÄî ―è –Β–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α―é. –û–Ϋ ―è―¹–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Η―² ―Ü–Β–Μ―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. βÄî –ê ―²―΄? βÄî –Δ–Β–±–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―é, ―Ä―É―΅–Α―é―¹―¨. –‰... ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Ψ―²–Β―Ü, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Φ–Ϋ–Β –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É? –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―è, –Κ–Α–Κ –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Α, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ε–Η―²―¨ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Β―Ö–Α–Μ –±―΄ ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é –Κ –Λ–Β–¥–Β –Η–Μ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―à–Β–Μ –±―΄ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ... ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ù–Α ―¹–Β–±―è ―è ―²–Ψ–≥–¥–Α –Κ―Ä–Β―¹―² –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ. –ê –≤–Ψ―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Β–±–Β –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹... –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É. βÄî –ê ―è ―É–Ε–Β –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ζ–Α–±―΄–Μ, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä―é –Ϋ–Α ―²–Β–±―è –Η ―Ä–Α–¥―É―é―¹―¨. –™–Μ–Β–± βÄî ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ! –û–Ϋ–Α –Φ–Η–Μ–Α―è, ―²–≤–Ψ―è –‰–Ϋ–Ϋ–Α... βÄî –î–Α, –Ψ―²–Β―Ü. –€–Ϋ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹ –Ϋ–Β–Ι. βÄî –ù―É –≤–Ψ―² –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ! –î–Β―Ä–Ε–Η... –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Β―Ä―². βÄî –ù–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Ψ―²–Β―Ü. –½–Α―΅–Β–Φ? βÄî –ù–Α–Φ ―Ö–≤–Α―²–Η―², βÄî –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅. βÄî –£–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Β–Β. –ö―É–Ω–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –‰–Ϋ–Ϋ–Β. –£–±–Β–Ε–Α–Μ –ë―É―è–Ϋ ―¹ –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²―É―³–Μ–Β–Ι –≤ –Ζ―É–±–Α―Ö. βÄî –½–Ψ–≤–Β―² –Ψ–±–Β–¥–Α―²―¨. –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ...  –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹ –Η–Ζ ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Η¬Μ . –½–Α–Κ―É―¹―΄–≤–Α–Μ–Η –Ε–Α―Ä–Β–Ϋ―΄–Φ–Η –≥―Ä–Η–±–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―¹–Ψ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω–Η―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι –Κ–Α–Ω―É―¹―²–Ψ–Ι, ―²–Α―è–≤―à–Η–Φ –≤–Ψ ―Ä―²―É, βÄî –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Η―Ü–Α. –‰–Ϋ–Ϋ–Α ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨: βÄî –‰ –Κ–Α–Κ –≤―΄ –≤―¹–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―²–Β? βÄî –ê –≥–¥–Β –Ε–Β –≤―΄ ―¹ –™–Μ–Β–±–Ψ–Φ –Ψ–±–Β–¥–Α–Β―²–Β? βÄî –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α. βÄî –ù―É, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι. –ê –Ϋ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Β–Φ –≤ –≥–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Β. –ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ε–Β ―è ―¹―²–Ψ―è―²―¨ ―É –Ω–Μ–Η―²―΄. –· –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –≤ –¥–Ψ–Φ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨. –ï–Μ–Η ―É―Ö―É –Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι―à―É―é –Κ–Α–Φ–±–Α–Μ―É. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ: βÄî –≠―Ö, ―¹―é–¥–Α –±―΄ –Κ –Ϋ–Α–Φ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α ―¹ –ê–Μ–Β–Ι! –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Ψ–≤. –‰–Ϋ–Ϋ–Α ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Α ―¹ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ϋ–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α―è ―¹ –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―²–Α –Λ–Β–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Η―΅–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ–Α–Ζ. –Γ―²–Β–Φ–Ϋ–Β–Μ–Ψ. –½–Α–Ε–≥–Μ–Η ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹–Β. –ù–Α –Ϋ–Β–±–Β –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄. –ë―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ. –ü–Η–Μ–Η –≥―É―¹―²–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―³–Β. –£ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö ―Ä―é–Φ–Κ–Α―Ö ―¹–≤–Β―²–Η–Μ―¹―è –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Η―¹―²―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ. –†–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―é–Ϋ―΄―Ö –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ –≤―΄–≤–Β–Μ –≤ –Μ―é–¥–Η. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö βÄî –ù–Η–Κ–Η―²―É –†―΄–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α, –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤–Α, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―É–Ε–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄–Β –±–Α–Μ―²–Η–Ι―Ü―΄, –Ϋ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²―É. –‰–Ϋ–Ϋ―É ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨. –û–Ϋ–Α ―΅–Η―²–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–≤ βÄî –Η –Γ–Μ―É―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ß–Η―²–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –™–Μ–Β–± ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Β ―¹ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–Φ: –≤–Ψ―², –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Ι―²–Β―¹―¨ –Β―é, –Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Α―è, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è, –Η –Ψ–Ϋ–Α βÄî –Φ–Ψ―è!  : –ï–≤―²―É―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α "–Ε–Β―Ä―²–≤―É –Κ―É–Μ―¨―²–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α". –≠―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―è―¹–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ, –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β "–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β―²" –Β–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Α―Ö. –†–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Α ―¹ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–≤―à–Η–Φ―¹―è –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥–Φ–Η–≥–Ϋ―É–Μ –ï–Μ–Β–Ϋ–Β –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Β: βÄî –ü–Ψ–Ι–¥―É-–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―²―Ä―é―¹―¨. –ü–Ψ–±―Ä–Ψ–Ε―É –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β. βÄî –ê ―è –Ω–Ψ―¹–Ω–Μ―é, βÄî –Ζ–Β–≤–Ϋ―É–Μ –™–Μ–Β–±. βÄî –ß―²–Ψ-―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―Ä–Α–Ζ–Φ–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ. –Δ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η―à―¨―¹―è, –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α? βÄî –ù–Β―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Ω–Η. –û–Ϋ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―², –≥–¥–Β –Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η–Μ–Η. βÄî –· –Β―â–Β –Ω–Ψ–¥―΄―à―É ―¹–≤–Β–Ε–Η–Φ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö–Ψ–Φ. –· –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Α ―²–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨―¹―è. βÄî –‰ –‰–Ϋ–Ϋ–Α –≤―΄―à–Μ–Α –≤ ―¹–Α–¥. βÄî –Δ―΄ –Μ―è–Ε–Β―à―¨? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. βÄî –î–Α, –Φ–Η–Μ–Α―è. –Θ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ. βÄî –¦–Ψ–Ε–Η―¹―¨, –Α ―è ―É–±–Β―Ä―É ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α. βÄî –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α?  βÄî –ù–Β―², –Ϋ–Β –Μ―é–±–Μ―é –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―É―é . (–‰–Ϋ–Ϋ–Α –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Α –±―΄ –¥―Ä―É–≥–Α―è.) –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹–Β. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―² –Ω―Ä–Α–≤, –Η –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Α–¥―É ―³–Α―Ä―¹–Α? –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ ―¹–Μ–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α–Φ–Η. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –€–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Η–Φ –Η –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι βÄî ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄. –™–Μ–Β–± –‰–Ϋ–Ϋ―É –Μ―é–±–Η―², –Α –Ψ–Ϋ–Α?.. –ù–Β―², –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ϋ–Β ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―²―¹―è! –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α, ―³–Μ–Η―Ä―²―É–Β―² –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Β–Κ―Ä–Ψ–Φ, ―¹ –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―²–Β―è―²―¨ –Η–≥―Ä―É –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ?.. ¬Ϊ–ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Κ–Μ–Α–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –Η –¥–Η–Κ–Ψ¬Μ, βÄî ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É. –™–Μ–Β–± –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―Ä―É–Κ―É –Ω–Ψ–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –Γ–Ω–Α–Μ –Η –°―Ä–Η–Ι. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹―É, ―¹–Β–Μ–Α –≤ –Κ–Α―΅–Α–Μ–Κ―É. –û–Κ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―΄. –ù–Α–¥ –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ –≤–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –Μ―É–Ϋ–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Η―¹―²–Ψ-–Ω–Α―Ä―΅–Ψ–≤―΄–Φ. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Η―Ö–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α ―¹–Μ―΄―à–Ϋ―΄ –Η–Ζ–¥–Α–Μ–Η. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Η–≥–Μ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄–Ι –±–Α―¹–Ψ–Κ: βÄî –ù―É, –¥–Ψ―΅–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –Ϋ―É ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―è –≤–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ βÄî ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–¥? –½–Α–¥―΄―Ö–Α―é―â–Η–Ι―¹―è –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄî –£―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι. –£―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄! –£―΄ ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η–≥―Ä–Α–Β―²–Β! –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ä―É–Β–Φ, ―è –±–Β―Ä―É –≤–Α―à―É ―Ä―É–Κ―É, –≤–Α―à―É ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä―É–Κ―É –Η –≤―¹―è –¥―Ä–Ψ–Ε―É. –€–Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è: –Ω―É―¹―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –Ψ–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ βÄî –Η ―è –Ψ―²–¥–Α–Φ –Β–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨...  βÄî –£―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É―à–Α, –Α ―è ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨: –≤―΄ βÄî –Α–Ϋ–≥–Β–Μ, –Α ―è... –Ϋ―É ―΅―²–Ψ ―è –¥–Μ―è –≤–Α―¹? –ù―É, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, ―è –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ, ―è –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ, ―è ―²―Ä–Ψ–Ϋ―É―² –≤–Α―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ϋ–Ψ ―É –≤–Α―¹ –≤–Β–¥―¨ –Β―¹―²―¨ –Φ―É–Ε... βÄî –™–Μ–Β–±-―²–Ψ? βÄî –ü―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ... βÄî –· –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α. βÄî –ù–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É? βÄî –û–Ϋ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Η, –Ζ–Α–≤–Ψ―é–Β–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α?! –ù–Α―΅–Α―²―¨ –Ε–Η―²―¨ –Μ–Η―à―¨ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹–Ψ―¹―²–Α―Ä―é―¹―¨ –Η –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ? –ù–Α–Ι―²–Η ―¹–≤–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Κ–Α–Κ –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α, ―É–Ε–Β –≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤ –¥–≤–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄, –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ? –û, –Ϋ–Β―²! –î–Α –Η ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Μ–Η –Ε–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α, βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹ –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ψ–Φ, ―¹ –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Φ? –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é... –· ―Ö–Ψ―΅―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α, –Ε–Η―²―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ... –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –≤―΄... βÄî –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ, ―è –≤–Α–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―â–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ –Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―è –Ψ―² –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ψ–¥–Η―΅–Α–Μ –Η ―Ö–Ψ―΅―É –Η ―²–Β–Ω–Μ–Α –Η –Μ–Α―¹–Κ–Η. –î–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, ―²–Α–Κ... –ù–Ψ... –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―è –≤–Α–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É―à–Α? –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –Η–Μ―¨ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ ―è –±―É–¥―É –¥–Μ―è –≤–Α―¹ ―²–Ψ–Ι ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤―΄ ―à–Α–≥–Ϋ–Β―²–Β –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β? –ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―É–¥–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β –Φ–Β–Ϋ―è, –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Β–Β, –±―É–¥–Β―² –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Μ―É―΅―à–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ? –ù–Α ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹–Β ―É–Ω–Α–Μ–Α ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Α, ―Ä–Α–Ζ–±–Η–Μ–Α―¹―¨. –™–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α ―¹–Φ–Ψ–Μ–Κ–Μ–Η. βÄî –ë–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –™–Μ–Β–±! βÄî –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α―è, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η–Μ –Ψ―²―Ü―É –≥–Ψ―Ä―è. –ù–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ–Α. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ. –½–Α―΅–Β–Φ?  –£ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è . –™–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Α–≤, ―É–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –™–Μ–Β–±–Α –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –‰–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Ψ –Ζ–Α―²–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Α ―Ä―É–Κ―É –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―²―É –Λ–Β–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Η―΅―É. –™–¦–ê–£–ê –£–Δ–û–†–ê–·. –£–‰–ö–Δ–û–†–‰–·βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ ―²―΄ –≤―¹–Β –≤–Ζ–¥―΄―Ö–Α–Β―à―¨, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. βÄî –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Β–±―è ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ. –€–Α–Φ–Α ―²–Β–±–Β –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Α―è. –ê –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―É―²―Ä―è―¹–Β―²―¹―è, ―è –¥―É–Φ–Α―é. –½–Ϋ–Α–Β―à―¨ ―΅―²–Ψ? –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ-–Κ–Α –Φ―΄ –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ... –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤. –û–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Η―Ö –Ζ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α―²–Α–Β–Φ –Η –≤ ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β–Ϋ―é –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Ϋ―² –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥–Ψ–Φ. –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –≥―Ä–Β–Φ–Β–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―Ä–Κ–Β―¹―²―Ä–Α βÄî –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ. –î–Α –Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ: –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±―΄–Μ ―É―Ä–Ψ–Κ–Η ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ –≤ –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ; –Β–Φ―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –î–Α –Η –£–Η―²―é―à–Α, –Ω―Ä–Ψ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–≤ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ψ–¥–Η–Ϋ-–¥–≤–Α ―²–Α–Ϋ―Ü–Α, ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―΅―É–Ε–Η–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Β–Β. –£–Η―²―é―à–Β ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è βÄî –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è...  –≠–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ –Ω–Ψ ―²–Α–Ϋ―Ü–Α–Φ 1950 –≥. –€–Ψ–Μ–¥–Α–≤–Β–Ϋ―è―¹–Κ–Α. –Λ–Β–Μ–Η–Κ―¹ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ë―Ä―É–Ϋ–Ψ–≤. βÄî –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ε–Β, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α? –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ? βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε, –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ, –Κ–Ψ–Μ–Η ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, βÄî –ü–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α–Ι―¹―è. –ü–Β―Ä–Β–Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―à―²–Α―²―¹–Κ–Ψ–Β –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Μ―é–±–Η–Μ. –û–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ, ―¹–Ϋ―è–≤ –Κ–Η―²–Β–Μ―¨ –Η–Μ–Η ―²―É–Ε―É―Ä–Κ―É, ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ ―¹ ―Ä―΄–±–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Φ–Η–≥–Ψ–Φ –Ζ–Α―²–Κ–Ϋ–Β―² –Β–≥–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ―è―¹. βÄî –ù―É –≥–¥–Β –Ε–Β ―²―΄, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α? –½–Α–Ι–Φ―É―² –≤―¹–Β ―¹―²–Ψ–Μ―΄... –î–Β–Ϋ―¨–≥–Η –≤–Ζ―è–Μ? βÄî ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –£–Η―²―é―à–Α. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –≤ ¬Ϊ–™–Μ–Ψ―Ä–Η―é¬Μ. –£–Β―΅–Β―Ä–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –±―΄–Μ –≤–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ. –£ ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –Ϋ–Β–±–Ψ –±―΄–Μ–Η ―΅–Β―²–Κ–Ψ –≤–Ω–Η―¹–Α–Ϋ―΄ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –±–Α―à–Ϋ–Η... βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –≤―¹–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Η―à―¨, –‰–≥–Ϋ–Α―à–Β―΅–Κ–Α? –½–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―²―¨, –Μ―É―΅―à–Β ―²–Β–±–Β ―É–Ι―²–Η ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α... –≠―²–Ψ―² –¥―É―Ä–Α–Κ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι... βÄî –û–Ϋ –Φ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â... βÄî –ù―É –Η ―΅―²–Ψ? –Γ–Κ–Α–Ε–Β―à―¨, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è? βÄî –ù–Β―², –£–Η―²―é―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α. βÄî –‰ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–Μ –≤–Α―à―É –¥―Ä―É–Ε–±―É?  –¦–Β―²–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ψ–Ζ–Β―Ä–Β. –½–¥–Β―¹―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Α –¥―Ä―É–Ε–±–Α. –Γ―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Η–Ζ –Α–Μ―¨–±–Ψ–Φ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–ù–Θ 1953 –≥. –ê.–ü.–ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Α. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

09.10.201309:3309.10.2013 09:33:16

0

08.10.201309:0808.10.2013 09:08:00

...–°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Η―²―¨ –±–Β–Ζ–Φ―è―²–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Α–≤―à―É―é –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É, –≤―¹―²–Α–Μ, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ë―É―è–Ϋ―É, –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Β–Φ―É –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ, –≤ –Φ―è–≥–Κ–Η―Ö ―²―É―³–Μ―è―Ö, –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―². –½–Α–Κ―Ä―΄–Μ –¥–≤–Β―Ä―¨, –Ζ–Α–Ε–Β–≥ ―¹–≤–Β―², –Ϋ–Α―à–Β–Μ –Ψ―΅–Κ–Η. –‰ –≤ –Ψ―΅–Κ–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ βÄî –±―É–Κ–≤―΄ ―¹–Ω–Ψ―²―΄–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Ω―¨―è–Ϋ―΄–Β. –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ζ–Ϋ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¹―è –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α, –Β―¹–Μ–Η ―É–≤–Η–¥–Η―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―¹―²―Ä–Ψ–Ε–Α–Ι―à–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Η―Ö–Ψ, –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α ―¹–Ω–Α–Μ–Α. –‰ –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Ψ –Ω–Η―¹–Α–Μ βÄî –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η... ...–½–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α―²―¨, –Η –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ-–±–Β–Μ―΄–Φ, ―¹ ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ―é. –ë―É―è–Ϋ –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Κ–Ψ–≤―Ä–Η–Κ―É. –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Μ–Β–≥ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–≤―à–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―΄. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ζ–Α―¹–Ϋ―É–Μ βÄî –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Φ―É―΅–Η–Μ–Η βÄî –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β ―è―Ä–Κ–Ψ ―¹–≤–Β―²–Η–Μ–Ψ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β. –ë―É―è–Ϋ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ ―É–Ω–Β―Ä―¹―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É –Μ–Α–Ω–Α–Φ–Η –≤ –≥―Ä―É–¥―¨, –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Μ–Η–Ζ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Μ–Ψ–±, –≤ –Ϋ–Ψ―¹, –≤ ―É―Ö–Ψ –Η –Ω–Ψ–≤–Η–Ζ–≥–Η–≤–Α–Μ –Ψ―² –≤–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥–Α, –Α –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –Κ–Ψ―³–Β. –û–Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―³―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: βÄî –· –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Α, –°―Ä–Α, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι. –ù–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―΅–Κ–Η, –Ψ–Ϋ–Η ―Ö―Ä―è―¹―²–Ϋ―É–Μ–Η, –Ϋ―É –Η... ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―²–Β–±–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η–Φ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ... βÄî –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ, –ë―É―è–Ϋ, –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ―è–Β–Φ―¹―è, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι, –≤―΄–Ω–Η–≤ –Κ–Ψ―³–Β. –ü–Β―¹ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –≤ –Ζ―É–±–Α―Ö –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Κ.  –ï―â–Β –Μ–Η–Μ–Ψ–≤–Β―é―² ―³–Μ–Ψ–Κ―¹―΄, –Φ–Ψ–Κ–Ϋ―É―² –Ω–Ψ–¥ –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Φ –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ –Η –Α―¹―²―Ä―΄. –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β, ―É–±–Β–≥–Α―é―â–Β–Ι –≤ –Μ–Β―¹, –Φ–Η–Φ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―¹–Α–¥–Α―Ö, –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä―΄–±–Α―΅―¨–Η―Ö ―¹–Β―²–Β–Ι. βÄî –½–Α–Ι–¥–Β–Φ-–Κ–Α –Κ –•–Β–Μ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ―É, –ë―É―è–Ϋ. –ù–Α ―¹–Β–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ξ–Α–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β―² –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ: βÄî –½–Α―΅–Β–Φ –≤―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ? –ü–Ψ–Μ―é–±–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ ―è ―¹–Η–Ε―É –Ζ–¥–Β―¹―¨, ―¹―²–Α―Ä–Α―è, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α―è ―Ä―É―Ö–Μ―è–¥―¨, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ¬Ϊ–Κ–Η–Κ–Η―²–Ψ–Μ–Β¬Μ? –ü―¨―è–Ϋ―΅―É–Ε–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ, –Ϋ–Β–≤–Ζ–Η―Ä–Α―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β –≤–Α―à–Η ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―²―΄. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –≤ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Ω–Β―Ä–Β–≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ω–Μ–Α–Ϋ... –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β ―è; –Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ö–Α –≤ –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥. –‰ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –ë―Ä―É–Ϋ–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ―¹–Μ―è. –ü―è―²―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –≤ ―à–Β―¹―²–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β! –Π–≤–Β―² –Μ–Η―Ü–Α –•–Β–Μ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Α –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β ―É–Ε–Α―¹–Β–Ϋ. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―² –Ψ–±–Η–¥―΄ –Η –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ε–Β–Μ―΅―¨. βÄî –· –Ω–Ψ–Ι–¥―É, –≤―΄―è―¹–Ϋ―é... βÄî –ù–Η–Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―²–Β, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ! –Ξ–Α–Α―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è. –ï–≥–Ψ ―É–¥–Β–Μ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è (―¹―²–Α―Ä–Η–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Β –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Ψ-–Κ–Α―΅–Α–Μ–Κ―É) –Η –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –≤ –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ―Ä–Β―²–Η–Ϋ –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Α–Β―² –Φ–Ψ–Ι, –Ξ–Α–Α―¹–Α, ―É–Μ–Ψ–≤... –ö–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤―¹–Β–Φ―É, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ! –ß–Β―Ä―² –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Η, –≥–¥–Β ―ç―²–Α –±–Β―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―è –≠–Μ–Μ–Η? βÄî –· –Φ–Ψ–≥―É –≤–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨? βÄî –ù–Η―΅–Β–Φ. –¦―É―΅―à–Β –≤–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―É–Ι―²–Η. –ù–Β–Ϋ–Α–≤–Η–Ε―É –≤–Β―¹―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Ψ–¥! –ù–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö –≤―΄ –≤―¹–Β –¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β. βÄî –· –≤–Α―¹ ―²–Ψ–Ε–Β –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Ξ–Α–Α―¹? βÄî –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β.  –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―à–Β–Μ, –Ε–Α–Μ–Β―è –•–Β–Μ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Α. –ù–Β–≤–Β―¹–Β–Μ–Α―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. ¬Ϊ–€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η ―è ―¹―²–Α–Μ –±―΄ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ε–Β–Μ―΅–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–Ζ–Μ–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ, ―É–Ι–¥―è ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –†–Ψ―¹―²–Η―¹–Μ–Α–≤–Α –Η –¦–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Η?¬Μ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ–¥ –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ, –Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ–Κ―É. –ë―É―è–Ϋ –±–Β–Ε–Η―² –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –£ –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥―è –≤―¹–Β ―¹–Β―Ä–Ψ–Β βÄî –Η –±–Β―Ä–Β–≥, –Η –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Ψ–±–Μ–Α–Κ–Α, –Η ―à―Ö―É–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―â–Α―è―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–≤... –Η –¥–Ψ–Φ–Α, –Η ―¹–Α–¥―΄, –Η –Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α... –ù–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –≤ –Ω–Μ–Α―â–Α―Ö ―¹ –Κ–Α–Ω―é―à–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η –Η–¥–Β―² –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α―²―Ä―É–Μ―¨. –ü―Ä–Η–±–Η―²―΄–Ι –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ –Ω–Β―¹–Ψ–Κ –Ψ–±–Ϋ―é―Ö–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹... –≠―²–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –€―É–¥―Ä―΄–Ι βÄî –€―É–¥―Ä―΄–Ι ―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ ―¹–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄; –Β–≥–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ, –≤–Ζ―è–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β; ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –€―É–¥―Ä―΄–Ι ―¹―²–Α–Μ –¥–Μ―è –Β–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι –Μ―É―΅―à–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –ù–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Β―¹ βÄî –™―Ä–Ψ–Φ. –ï–Φ―É –¥–≤–Α ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Α, –Η ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―¹―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η. –ü–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―é―²―¹―è ―¹ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ–Η, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Φ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η. –û–Ϋ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Β, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α―Ö –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η, –Ψ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β... –ë―É―è–Ϋ –Ζ–Α–¥–Η―Ä–Α–Β―² –™―Ä–Ψ–Φ–Α –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Η―¹―²―΄–Φ –Μ–Α–Β–Φ, –Ϋ–Ψ –™―Ä–Ψ–Φ –Μ–Η―à―¨ –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―Ä―΅–Η―²: ¬Ϊ–¦–Β–Ζ–Β―², –¥―É―Ä–Α–Κ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è βÄî –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β¬Μ. –ß–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –•–Β–Μ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ―É? –ü–Ψ―Ä―É–≥–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ? –£–Ψ–Ζ–Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ –Β–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Η–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α–Φ? –ï–≥–Ψ –Μ―É―΅―à–Η–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α ―É―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Η –≤ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Β. ¬Ϊ–ü―¨―è–Ϋ―΅―É–Ε–Κ–Α¬Μ βÄî –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Β–≥–Ψ –•–Β–Μ―΅–Ϋ―΄–Ι –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ. –ù–Ψ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β –Κ–Ψ–Μ―Ö–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–Β―Ä–Ω―è―² –Ω―¨―è–Ϋ―΅―É–Ε–Κ―É? –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –±–Β–¥–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ-―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –Ω―Ä–Α–≤. –•–Β–Μ―΅–Ϋ―΄–Ι –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ βÄî –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ζ–Α―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ βÄî –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ. –ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ψ–±―É–Ζ–Ψ–Ι. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ βÄî –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è. –ê –Β―¹–Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η?  –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ ―É –≤–Ψ―Ä–Ψ―² –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ–Ψ―³–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α ¬Ϊ ¬Μ. –‰–Ζ –Ϋ–Β–Β –≤―΄―à–Μ–Η –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Η –™–Μ–Β–±. –Γ ―à–Ψ―³–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –≤―΄–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―²–Ψ–Μ―¹―²―è–Κ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ-―¹–Β―Ä–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹―à–Η―²–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α: –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤, –Β–Β ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä! –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―², ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Α –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β–Α―²―Ä. –†–Α―¹―²–Ψ–Μ―¹―²–Β–Μ, –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Β–Μ; –Β–Φ―É ―É–Ε–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―². βÄî –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α, –≥–Ψ–Μ―É–±―É―à–Κ–Α, –≤―¹–Β ―²–Α–Κ–Α―è –Ε–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Α―è, –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Α―¹ –Ϋ–Β –±–Β―Ä―É―²! βÄî ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ –Ψ–±―ä―è―²–Η―è –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –Η ―²―Ä–Ψ–Β–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Ψ–±―΄–Ζ–Α–Μ –Β–Β. βÄî –£–Ψ―², ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è (–Κ–Η–≤–Ψ–Κ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –‰–Ϋ–Ϋ―΄), ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Β―²–Β –≤ ―¹–Β–Ι –Ω–Ψ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É―à–Η, –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É βÄî –Η –Κ –≤–Α–Φ! –ö –≤–Α–Φ, –≥–Ψ–Μ―É–±―É―à–Κ–Α, –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨―¹―è. –ù―É –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Η―â–Α ―É –≤–Α―¹! βÄî –Ψ–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ψ–Ϋ –Α―¹―²―Ä―΄ –Η ―³–Μ–Ψ–Κ―¹―΄. βÄî –· –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥–Α, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β, βÄî –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –‰–Ϋ–Ϋ―É –Η –™–Μ–Β–±–Α. βÄî –£―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β, –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β –≤ –¥–Ψ–Φ. –ê –≤–Ψ―² –Η –Ψ―²–Β―Ü –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è. . –ë―É―è–Ϋ –Μ–Α―è–Μ –Η ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ–Α. βÄî –™–Μ–Β–±, –‰–Ϋ–Ϋ–Α? βÄî –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι. βÄî –£–Ψ―² –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η! –· ―¹–Ψ―¹–Κ―É―΅–Η–Μ―¹―è... –û–Ϋ –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –Η―Ö. –ë―É―è–Ϋ –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Μ–Η–Ζ–Ϋ―É―²―¨ –≤ –Μ–Η―Ü–Ψ –™–Μ–Β–±–Α. βÄî –°―Ä–Α, –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¨―¹―è, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α.βÄî –€–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –¥―Ä―É–≥, –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―² –Λ–Β–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Η―΅ –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤. –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―à―¨ ¬Ϊ–ù–Ψ―Ä―É¬Μ? –û–Ϋ ―¹―²–Α–≤–Η–Μ.  βÄî –‰ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, βÄî –Ω–Ψ–¥―Ö–≤–Α―²–Η–Μ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä. βÄî –ï–Μ–Β–Ϋ―É―à–Κ–Α, –≥–Ψ–Μ―É–±―É―à–Κ–Α, –≤―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η. –Π–Β–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Φ―΄ –≤―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η. –ü―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –≤–Α―à–Η ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β... –Ϋ–Β ―²–Ψ! –ù–Β ―²–Ψ! –î–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―É―²–Β―à–Η―²―¨―¹―è... βÄî –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β ―É―²–Β―à–Η–Μ–Η―¹―¨? βÄî –Δ–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –≤―΄, –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α―à–Β–Μ. –≠―Ä–Ζ–Α―Ü―΄! –≠―Ä–Ζ–Α―Ü―΄! –û―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–Ω–Β―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–Φ! –£ ―²–Β–Α―²―Ä –Η–¥―É―², –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –ù–Β –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ! –ù–Α ―΅–Α―¹–Η–Κ–Η –≤―¹–Β –Ω–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―é―². –ö–Α–Κ –±―΄ –Ω―è―²―¨ –Φ–Η–Ϋ―É―² –Μ–Η―à–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨. –ê –Φ―΄, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Η –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―΅―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η―è―Ö –Ζ–Α―¹―²―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η! –ù–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä―΄ ―²–Ψ–Ε–Β ―É –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η―¹―¨. –®―²―É―΅–Κ–Η-–¥―Ä―é―΅–Κ–Η, –Κ―Ä–Η–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Η, –≤―¹―è–Κ–Η–Β ―²–Α–Φ ―¹–Μ―É–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―Ü–Β–Ϋ–Η―É–Φ–Α, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É –Η –Ϋ–Α –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É. –£ –Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤ –Κ–Α–±–Α―Ä–Β! –î–Α-―¹! –Δ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –≤―΄, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², βÄî –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –Κ –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ―É, βÄî –Ω–Ψ―Ö–Η―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―à―É –ï–Μ–Β–Ϋ―É―à–Κ―É... –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Β―Ü, ―è –≤–Α–Φ ―¹–Κ–Α–Ε―É! βÄî –· –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨, βÄî ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅. –ï–Φ―É –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É–Ϋ. βÄî –ü―Ä–Ψ―à―É –≤ –¥–Ψ–Φ... –™–Μ–Β–±, –‰–Ϋ–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –Ε–Β –≤―΄? –‰–¥–Η―²–Β, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Ι―²–Β―¹―¨. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –≤―¹–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Α―¹–Β, –Η –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ–± –Α–≤–Α―Ä–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–£–Ψ–Μ–≥–Β¬Μ, –Ψ –Ω―¨–Β―¹–Α―Ö, –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―è–¥ –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ϋ–Ψ –Β–Μ, –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α–Μ―¹―è –Φ–Ψ―Ä–Β–Φ, –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ¬Ϊ–Κ–Ψ―²―²–Β–¥–Ε–Β–Φ¬Μ, –Η ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ –ï–Μ–Β–Ϋ―É –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä (¬Ϊ–¦―é–±–Μ―é ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨! –™–Α–Φ–Μ–Β―²–Α –Η–≥―Ä–Α–Β―² ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―è, –û―³–Β–Μ–Η―é βÄî ―Ä–Β–≥―É–Μ–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η―Ü–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α¬Μ). –£ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η ―²–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Κ–Η.  –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –Ϋ–Β―΅–Β―²–Κ–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –¥―΄–Φ–Κ–Β, –≤–Η–¥–Β–Μ –Μ–Η―Ü–Ψ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Α, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ ―É–Φ–Ϋ―΄–Β –Ε–Η–≤―΄–Β –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –¥–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Β–≤―΄ –≤―΄–±―Ä–Η―²―΄–Β ―â–Β–Κ–Η, –≥―É―¹―²―΄–Β ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –±―Ä–Ψ–≤–Η, ―¹–Β–¥―É―é –≥―Ä–Η–≤―É –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹. –‰–Ϋ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―¹ ―Ä–Α―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Α –™–Μ–Β–± βÄî –™–Μ–Β–± –≤–Ψ–Ζ–Φ―É–Ε–Α–Μ, –Ψ–Κ―Ä–Β–Ω. –£―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄ –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η? –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Η―Ö –Μ–Η―Ü–Α. ¬Ϊ–î–Α, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄, βÄî ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ–Ϋ, –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–≤, –Κ–Α–Κ –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–≥–Μ–Α–¥–Η–Μ–Α ―Ä―É–Κ―É –™–Μ–Β–±–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―Ä–Α–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ―É. βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε. –ù–Η –Ω―É―Ö–Α –Η–Φ, –Ϋ–Η –Ω–Β―Ä–Α! –™–Μ–Β–± ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―². –‰–Ϋ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Α―è –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Α, –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –≥―Ä–Ψ―à–Η. –ù–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Η–Φ –Φ–Α–Μ―É―é ―²–Ψ–Μ–Η–Κ―É. –û–Ϋ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β. –Ξ–Ψ―΅–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Β―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β...¬Μ –†–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä –±―΄–Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ε–Η–≤–Μ–Β–Ϋ, ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ –≤–Α―²―Ä―É―à–Κ–Η –Η ―΅–Α–Ι, –Ω–Η–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―¨―è–Κ, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Ι ―¹ –ï–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –ö―É–Ζ―¨–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ι (–≤―¹–Β–≥–¥–Α ¬Ϊ–Α–Ϋ―à–Μ–Α–≥¬Μ), –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ¬Ϊ–Γ―΄–Ϋ–Α¬Μ, ―¹―²–Α–≤–Η―² ¬Ϊ–Γ―²―Ä―è–Ω―É―Ö―É –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ¬Μ, –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―¹―²―Ä―è–Ω―É―Ö–Η –Ψ―²―¹―²–Ψ―è–Μ ―é–Ϋ–Ψ–Β –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β (–Κ–Η–≤–Ψ–Κ –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≤―¹–Ω―΄―Ö–Ϋ―É–≤―à–Β–Ι –Ψ―² ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è –‰–Ϋ–Ϋ―΄), ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Α ―ç―²―É ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η... βÄî –Γ―²–Α―Ä―É―Ö–Η, βÄî –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –‰–Ϋ–Ϋ–Α, –Η –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Β–Β –Ζ–Α―¹–≤–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Η –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨–Κ–Η. βÄî –ù―É, ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η ―¹ ―΅―¨–Β–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, βÄî –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤. βÄî –î–Μ―è –≤–Α―¹, –¥–Β―²–Β–Ϋ―΄―à, ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² βÄî ―É–Ε–Β ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹―²―¨, –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹, ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤, βÄî –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²―¨. –£–Α–Φ ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―², –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –¥–Α–Ϋ –Ψ―² ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ―² –≤―΄ –Η –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²–Β―¹―¨ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Β. –£ –≤–Α―à–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è... –Θ–Ε –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β: –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Η–Ζ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α βÄî –¥–Α–≤–Α–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―Ä–Ψ–Μ–Η, ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι, –≤ –¥–≤―É―Ö, –≤ ―²―Ä–Β―Ö –Ω―¨–Β―¹–Α―Ö βÄî –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–Ϋ–Η! –·, –Φ–Η–Μ―΄–Β –Φ–Ψ–Η, –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–¥―¨–Φ–Ψ–Φ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Β –Ψ―¹–Η–Μ–Η–Μ. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―é –Ζ–Α ―É–≥–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α. –ù–Β –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –≤ ―¹–Α–¥, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ―è―²―¨―¹―è? –€–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β ―É―à–Μ–Η –≤ –Μ–Β―¹, –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²―¨ –≥―Ä–Η–±–Ψ–≤. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α ―¹ ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Ψ–Φ –≤―΄―à–Μ–Η –≤ ―¹–Α–¥, ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Κ –±―É―Ö―²–Β. βÄî –î–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―Ü–Η―è, –Ϋ―É –Ω―Ä―è–Φ–Ψ-―²–Α–Κ–Η –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α―Ü–Η―è! βÄî –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–≤–Α–Μ –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α―²―¨―¹―è –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤.  –î–Ψ–Ε–¥―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ. –Γ―²–Ψ―è–Μ–Α ―²–Η―à–Η–Ϋ–Α. –ë―΄–Μ ―¹–Μ―΄―à–Β–Ϋ –Ϋ–Β–≥―Ä–Ψ–Φ–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Β. –½–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Β –±–Β―Ä–Β–Ζ―΄ –Η –Κ–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α. βÄî –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ϋ–Α―¹, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É―à–Α, ―è –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –±―΄–Μ–Ψ: –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―²―΅–Η–≤–Ψ –Μ–Η –≤―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η? βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Κ–Β, ―É―¹―΄–Ω–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Μ―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Μ–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―²–≤–Ψ–Ι, –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤. βÄî –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –≤–Η–Ε―É: –≤―΄ –Ϋ–Β –Ψ―à–Η–±–Μ–Η―¹―¨. –ü–Ψ–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι, –Α? –™–Μ–Α–¥―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è, –±–Β―Ä–Β–Ζ–Κ–Η –≤ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Β, –≤―¹–Β –¥–Μ―è –¥―É―à–Η... –‰ ―¹–Β–Φ―¨―è. –Γ–Β–Φ―¨―è ―É –≤–Α―¹ –Β―¹―²―¨, –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α. –ê ―É –Φ–Β–Ϋ―è βÄî –Ϋ–Β―²... –·, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α―Ä―΄–Ι –¥―É–±, ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Ι –Μ–Η―¹―²―¨―è. –Θ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –Ω–Μ―΄–Μ–Ψ! –î–Α, ―É–Ω―É―¹―²–Η–Μ! –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ. –Δ–Β–Α―²―Ä βÄî –Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ –Η ―¹–Β–Φ―¨―è. –ï―¹―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, –Β―¹―²―¨ –Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―É―Ä–Ψ–¥―΄, –Ϋ―É, –Κ–Α–Κ –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β. –¦–Β–Ϋ―É―à–Κ–Α, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ –¥―É―à–Β, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ ―²–Β–Α―²―Ä–Α βÄî –Ϋ–Β―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η! –°―Ä―¨–Β–≤-―²–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨ –≤–Α―à, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―è –±–Μ–Η–Ζ–Κ―É―é –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―É ―¹–≤–Ψ―é, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―¹–Η–Μ―΄, –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ ―²–Β–Α―²―Ä, –≤–Β–Μ–Β–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Α–≤–Β―¹, –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β βÄî –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ψ–Ϋ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–≤–Β–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–≤―à–Η―Ö, βÄî –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–Φ. βÄî –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Μ–Α―²–Ψ–Κ –Η –≤―΄―²–Β―Ä ―¹–Μ–Β–Ζ―΄. βÄî –ê –±–Α–Μ–Β―²–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α―à –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä―΄ –≤―΄―à–Β–Μ, ―Ä–Α―¹–Κ–Μ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è, ―É―à–Β–Μ –Ζ–Α –Ζ–Α–Ϋ–Α–≤–Β―¹; –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β―â–Β―², –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Α –Β–≥–Ψ βÄî ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―²... –ù–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É ―É–Φ–Β―Ä, –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Β. –£–Ψ―² –Η ―è –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨ ―É–Φ–Β―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É, –Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ –≤ –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄... –û–Ϋ–Η ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Β ―É –Φ–Ψ―Ä―è, –Η ―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ, ―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Ι –Μ–Η―¹―² –Ω–Α–¥–Α–Μ –Κ –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ. –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨. –‰ –Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, –Ω–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤–Α. βÄî –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –≤―΄, –≥–Ψ–Μ―É–±―É―à–Κ–Α, ―²–Α–Κ-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η? βÄî ―¹–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤. βÄî –· –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é: –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι ―²–Β–Α―²―Ä, ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹―É―Ä–Α, –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ... –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –≤–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –≤–Ζ–≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Μ―é–±–Η–Μ–Η –≤–Α―¹ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Η, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Α―à–Β–Ι –Η–≥―Ä–Ψ–Ι? βÄî –£―¹–Β ―ç―²–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι. –ù–Β ―¹–Κ―Ä–Ψ―é, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ βÄî ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ü–Η–Ι, ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Β―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι –Η –Ψ―²–Ζ―΄–≤–Ψ–≤ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è... –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―è ―¹–Φ–Η―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨. –· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―¹–Β–±―è: ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β? –†–Α–Ϋ―¨―à–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ βÄî ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Α βÄî –°―Ä–Η–Ι. –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ. –· –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –Β–Φ―É. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Α―¹. –ï–Φ―É ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ; –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è. –£―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è. –· –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α―é –≤―¹–Β ―¹–Η–Μ―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β, –ê ―²–Β–Α―²―Ä –Ψ–±–Ψ–Ι–¥–Β―²―¹―è –Η –±–Β–Ζ –Φ–Β–Ϋ―è.  βÄî –ï–¥–≤–Α –Μ–Η! βÄî –ï―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –‰–Ϋ–Ϋ–Α, –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è ―¹ –Ϋ–Β–Ι ―Ä–Β–Ω–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―Ä–Ψ–Μ–Η, –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –€–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ–Α ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η. βÄî –ù―É ―É–Ε –Ϋ–Β―², –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α, –Η –Ϋ–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α–Ι―²–Β... βÄî –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É? βÄî ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α. βÄî –£–Α―¹ ―è –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–Ι. –£–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –≤ –≤–Α―à–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö. –£–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Η –±–Β–Ζ–Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É. –Δ–Β–Α―²―Ä –±―΄–Μ –¥–Μ―è –≤–Α―¹ –≤―¹–Β–Φ. –£–Α―¹ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±–Β–¥ –¥–Β–Ϋ–Β–≥, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Α–Μ–Ψ –±―΄, ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―â–Α–Ϋ, ―É–Ε–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Β; –≤ –¥―É―à–Β –≤–Α―à–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Β–Μ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –ê ―¹–Η―è ―é–Ϋ–Α―è –Ψ―¹–Ψ–±―¨ βÄî –Η–Ζ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö, –¥–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –±―΄ ―è, ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö. βÄî –ß―²–Ψ –≤―΄ –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―² –Λ–Β–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Η―΅? βÄî –Θ―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é ―¹–Η–Β, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É―à–Α. –û–¥–Η–Ϋ –≤ –Μ–Β―²–Α―Ö –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄–Ι –Η –¥–Ψ―΅―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –Β–Μ–Β –Ψ―² ―¹–Β–≥–Ψ –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ―¹―è. –Γ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α βÄî ―¹ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² –±–Ψ–Β–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α... –ê ―²–Ψ –±―΄ βÄî –Ω–Ψ–≥–Η–±. –≠―²–Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, –≤―΄―Ö–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ä―É―΅–Κ–Η βÄî ―Ü–Β–Ω–Κ–Η–Β... βÄî –ù–Ψ –™–Μ–Β–±... βÄî –ß―²–Ψ –™–Μ–Β–±? –£–Α―à –™–Μ–Β–±, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Β–Β ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Β―². –ù–Α –Φ–Β–Ϋ―è, ―Ä–Α–±–Α –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η... βÄî –ù–Β ―¹–Φ–Β―à–Η―²–Β, –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―² –Λ–Β–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Η―΅! –£―΄ βÄî –Η –‰–Ϋ–Ϋ–Α? βÄî –ê ―΅―²–Ψ –Ε? βÄî –Ω―Ä–Η–Ψ―¹–Α–Ϋ–Η–Μ―¹―è –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Μ–Β–Ω–Ψ–≤. βÄî –· –Β―â–Β –Ψ-―Ö–Ψ-―Ö–Ψ! –‰ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―¹–¥–Α–Φ―¹―è. –· –≤–Β–¥―¨, –≥–Ψ–Μ―É–±―É―à–Κ–Α, ―¹–Μ–Α―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Β―Ü. βÄî –ù–Α–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―²–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, –Λ–Β–Ψ–Κ―²–Η―¹―² –Λ–Β–Ψ―³–Η–Μ–Α–Κ―²–Ψ–≤–Η―΅! –ö–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ! –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

08.10.201309:0808.10.2013 09:08:00

0

07.10.201308:1907.10.2013 08:19:04

–Γ–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨

–™–¦–ê–£–ê –ü–ï–†–£–ê–·. –ö–†–ê–€–Γ–ö–û–ô