–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–‰–‰ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É –Ω–Ψ –≤–Η–¥–Β–Ψ–Κ–Α–Φ–Β―Ä–Β

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

11.12.201309:2811.12.2013 09:28:24

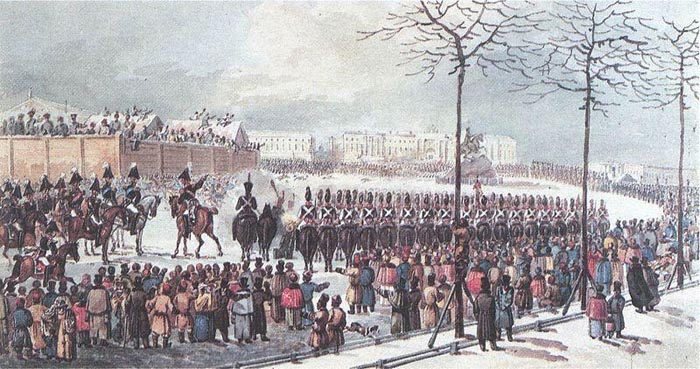

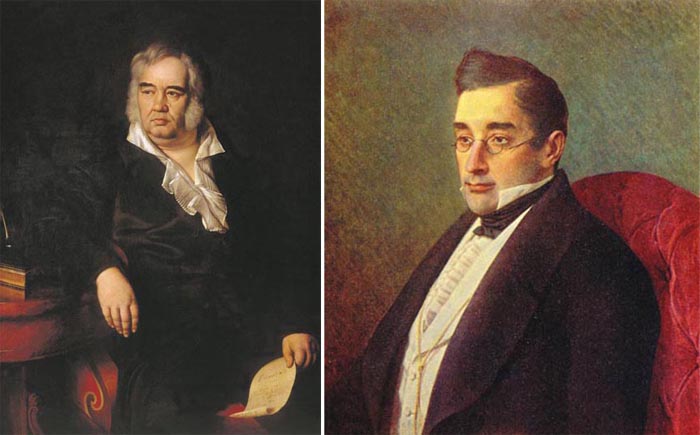

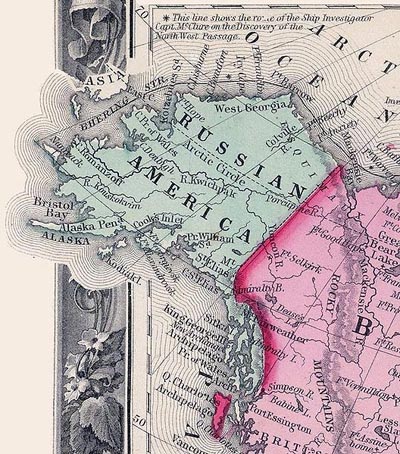

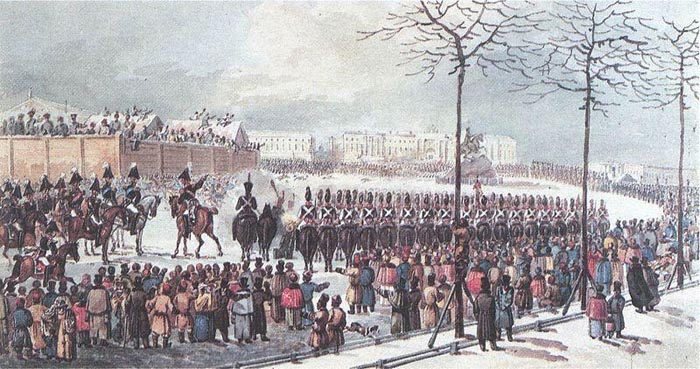

–Θ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α ―É―¹―²–Α―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –€. –ü. –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α –Ϋ–Α ¬Ϊ–Γ―É–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Β¬Μ, –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –û. –ï. –ö–Ψ―Ü–Β–±―É –Ϋ–Α ¬Ϊ–†―é―Ä–Η–Κ–Β¬Μ, ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –½. –‰. –ü–Ψ–Ϋ–Α―³–Η–¥–Η–Ϋ–Α, –¦. –ê. –™–Α–≥–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–Β―Ä–Α, –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Λ. –Λ. –ë–Β–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–≥–Α―É–Ζ–Β–Ϋ–Α –Η –€. –ü. –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Α―Ö ¬Ϊ–£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ¬Μ –Η ¬Ϊ–€–Η―Ä–Ϋ―΄–Ι¬Μ, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ βÄî –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–¥–Α –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è –Λ. –ü. –£―Ä–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Ι¬Μ. –û–Ε–Η–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –€. –ù. –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η –Λ. –ü. –¦–Η―²–Κ–Β –Η–Ζ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Α―Ö ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Μ–Β―Ä¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ¬Μ. –ü–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –Η–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –™. –ê. –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤–Α ¬Ϊ–ü―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤–Α –Ω–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Γ–Η–±–Η―Ä–Η, –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é –Η –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É –≤ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η –Μ–Β―², –Ω―Ä–Η –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η 1788βÄî1793 –≥–≥.¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –‰. –‰. –ë–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥―¹–Α, –Ζ–Α―²–Β–Φ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –ë–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥―¹–Α, ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–± ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η―è―Ö –ü. –ö. –ö―Ä–Β–Ϋ–Η―Ü–Η–Ϋ–Α βÄî –€. –î. –¦–Β–≤–Α―à–Ψ–≤–Α, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –Η –Α―²–Μ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –‰. –Λ. –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Α, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –Η ―²―Ä―É–¥ –°. –Λ. –¦–Η―¹―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹–Α –ö―É–Κ–Α, –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Ε–Α –£–Α–Ϋ–Κ―É–≤–Β―Ä–Α, –•–Α–Ϋ–Α-–Λ―Ä–Α–Ϋ―¹―É–Α –¥–Β –¦–Α–Ω–Β―Ä―É–Ζ–Α. –ü–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―É―΅–Β–±–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Δ–Β–Ψ―Ä–Η―è –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –ü. –·. –™–Α–Φ–Α–Μ–Β―è, ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―â–Η–Β –Κ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Β–Ψ–¥–Β–Ζ–Η–Η¬Μ –Η ¬Ϊ–™–Β–Ψ–¥–Β–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α¬Μ –™. –ê. –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤–Α. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Α―Ä―²―΄ –Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è. –‰ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α ―è–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β –™–Β―Ä–Ψ–Η ―ç―²–Η―Ö ―¹–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –†–Β–¥–Κ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ε–¥―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –ë–Β–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–≥–Α―É–Ζ–Β–Ϋ–Α, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –ù–Β–≤―É, –≤ –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―²–Β–Ι―¹―²–≤–Β, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β―² ―¹–Α–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –™–Α–≤―Ä–Η–Η–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅ –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤ βÄî –≥–Μ–Α–≤–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–≥–Ψ –Η –Δ–Η―Ö–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Ψ–≤.  –Θ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Ψ –¥―É―Ö –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Η –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –Κ –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ―É –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ―É, –Κ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É, –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―΅–Α―â–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, βÄî –£–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―É. –‰–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥ –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –ê―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β –Η –≤ –ê–Ϋ―²–Α―Ä–Κ―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Η ―É –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Α –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Φ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β, –≤ –†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β. –ù–Α–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É―΅―ë–±–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨, –≤ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ 1829 –Η 1830 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–≤ –Κ–Α–¥–Β―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Ϋ–Α –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Α―Ö, ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Η ―É–±–Η―Ä–Α–Μ–Η –Ω–Α―Ä―É―¹–Α –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –≤―è–Ζ–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É–Ζ–Μ―΄, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α–Μ–Η –Κ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ψ–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –£ ―è–Ϋ–≤–Α―Ä–Β 1831 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –Η―Ö –≤ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄. –£ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –Η–Ζ 68-–Φ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ ―É―΅―ë–±―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι.  –™–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―é 1831 –≥–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β. –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Κ–Ϋ―è–Ζ―¨ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ¬Μ. –½–Α ―²―Ä–Η –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Α (―¹ 26 –Φ–Α―è –Ω–Ψ 20 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1831 –≥–Ψ–¥–Α) –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–≤–Η–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –†–Β–≤–Β–Μ–Β (–Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β), –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―² –¦–Η–±–Α–≤―É (–¦–Η–Β–Ω–Α―é), ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ―Ä―é. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α, –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Β–≤―à–Α―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ, –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Η–Μ–Α –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β. –ü–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―é –≤ ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –Ψ–Ϋ–Η ―¹ ―É―¹–Β―Ä–¥–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ―É―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―è ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤―É ―¹ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Α―è ―²―Ä–Β―²―¨ XIX ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è. –û–Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Φ –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Η –°–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²―΄―Ö –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α―Ö. –½–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Ω–Β―Ö–Η –≤ ―É―΅–Β–±–Β –Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ ―É–Ϋ―²–Β―Ä-–Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Μ –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ―É –Κ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―é 1832 –≥–Ψ–¥–Α –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ 23 –Φ–Α―è –Ω–Ψ 6 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –Θ–Ε–Β –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, ―è–≤–Μ―è―è―¹―¨ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Φ–Η –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―Ä―è–¥–Α―Ö –Η –Κ–Α―Ä–Α―É–Μ–Α―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Η –Η–Φ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–Φ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β―¹―²–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Α―Ö―²―É. –Γ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Β –Ω–Β–Ϋ–Α―²―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ψ–± –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–±―΄ –±―É–¥―É―² –Ψ―²–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Μ―É―΅―à–Η―Ö. (–ù–Α –±–Α–Ζ–Β –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –±―΄–Μ–Α –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è).  –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―É–Ε–Β –¥–Ψ ―¹–¥–Α―΅–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄―Ö ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―É–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Α―è ―É―΅–Α―¹―²―¨: –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Β–±―΄ –≤ –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β. –î–Β–Μ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Η –Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ―è―Ö. –ï―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ―²–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α –¥–Β―¹―è―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι. –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Ψ―Ä –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –‰. –Λ. –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ 2 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1832 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Ζ–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Α―é―² –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ε―É―²―¹―è ―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η, –Η ―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è –Ω―Ä–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Η –Η―Ö –≤ –Ϋ–Α―É–Κ–Α―Ö ―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α―é―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α¬Μ. –£―΄–±–Ψ―Ä-―²–Ψ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ―è–Μ βÄî –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―΄ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―É―΅–Β–±―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β. –≠―²–Ψ –Ε–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Ψ –Η ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ζ–Α–≤–Β―²–Ϋ―É―é –¥–Β―¹―è―²–Κ―É, –Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Ϋ–Β―ë –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –Η–Ζ –Ψ―²–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ–Ψ–≤. –≠–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–Ψ 2 –Ω–Ψ 12 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, –Η –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ–Η –≤―΄–±–Ψ―Ä ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η. –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―É–Φ–Β―Ä―à–Β–≥–Ψ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –™. –ê. –Γ–Α―Ä―΄―΅–Β–≤–Α –≤ 1831 –≥–Ψ–¥―É –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η–Η ―Ö–Ψ–Μ–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η ―¹―²–Α–Μ –≥–Μ–Α–≤–Α –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Θ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α, –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –‰–≤–Α–Ϋ –¦–Ψ–≥–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―â–Β–≤-–ö―É―²―É–Ζ–Ψ–≤. –£ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β, –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―΄, –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –ü–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Α–Φ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η ―É―΅―ë–±―΄ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ 68 –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α ―¹―²–Α–Μ –≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α–Φ, –¥–Α–Ε–Β ―¹ ―É―΅―ë―²–Ψ–Φ –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Α–Μ–Μ–Α –Ω–Ψ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―è–Ζ―΄–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ–±―É―΅–Α–Μ―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤―΄–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―΄–Φ. –£ –Η―²–Ψ–≥–Β –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ―É ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –û–Ζ―ë―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤–Α –Η –™–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Α. –ù–Ψ–≤–Ψ–Η―¹–Ω–Β―΅―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―΄ –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―É –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é I.  –û―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Μ―É―΅―à–Η–Ι ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –û–Ζ–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Β―΅―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Κ–Μ―è―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η―è: ¬Ϊ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Φ, –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―é―â–Β–Ι –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–≤–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –≤–Β―Ä―΄, –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―΄–Ϋ–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ–Α –Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Η –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ―Ü–Β–≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α¬Μ. –™–¦–ê–£–ê –ß–ï–Δ–£–¹–†–Δ–ê–·

–ü–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄–û–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²―Ä–Β―Ö –Μ–Β―². –½–¥–Β―¹―¨ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―¹―à–Α―è –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Α (–¥–Η―³―³–Β―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β), –Κ–Α―Ä―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è, ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Α, –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―è, –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –≤–Α―Ä–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²―É―Ä–Α –Η ―²–Β–Ψ―Ä–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è, ―³–Ψ―Ä―²–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η―è, ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Α―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄. –ù–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―΅–Β–±–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. –ë―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ–Η, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –ß–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Β–Ε–Β–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α–Β–Ω–Η―²–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ –¥–Μ―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Η –≥–Ψ–¥―΄ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ ―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―É–≥–Μ―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –ê–Φ―É―Ä–Ψ–Φ –Η –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ¬Μ –Η ―¹–Α–Φ –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ. –‰–Ζ –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Α–Φ―É―Ä―¹–Κ–Α―è –Η ―¹–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ―΄ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Η ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Μ–Η–Φ–Α–Ϋ–Α –ê–Φ―É―Ä–Α, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Α –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α –Γ–Α―Ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η–Φ –Ϋ–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö –≤–Β―΅–Β―Ä–Α―Ö-―΅–Α–Β–Ω–Η―²–Η―è―Ö ―à–Μ–Η –±―É―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―΄ –Ψ –±―É–¥―É―â–Β–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ―¹―²―è―Ö –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Η–Ω–Β―²–Η–Η –ù–Α–≤–Α―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è (1827 –≥.) –Η –≥–Β―Ä–Ψ–Ι―¹–Κ–Η–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ¬Ϊ–ê–Ζ–Ψ–≤¬Μ –€. –ü. –¦–Α–Ζ–Α―Ä–Β–≤–Α, –Ϋ–Β–Ζ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä¬Μ ―¹–≤–Ψ―ë ―²―Ä–Β―²―¨–Β –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β.  –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Μ–Β―²–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Ψ –Η ―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²―΅–Β―²–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―é 1833 –≥–Ψ–¥–Α (―¹ 14 –Η―é–Μ―è –Ω–Ψ 14 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è) –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ¬Ϊ–ü―Ä–Ψ―Ö–Ψ―Ä¬Μ, ¬Ϊ–‰–Β–Ζ–Β–Κ–Η–Μ―¨¬Μ –Η ¬Ϊ–ü–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ. –ü–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –†–Β–≤–Β–Μ–Β (―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ϋ) –Η –Γ–≤–Β–Α–±–Ψ―Ä–≥–Β (―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η). –£ –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―é 1834 –≥–Ψ–¥–Α –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²¬Μ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –½–Α–Φ―΄―Ü–Κ–Η–Ι). –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ι ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –Ω–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η, –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥–Η–Κ―É –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–¥–Β–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –≤ –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―è–Ζ―΄–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α (–Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―è 1835 –≥–Ψ–¥–Α) –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Β ¬Ϊ–£–Β–Ϋ―É―¹¬Μ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Η―΅–Α –†–Β–Ι–Ϋ–Β–Κ–Β, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –ü–Α–≤–Μ–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α. –Λ―Ä–Β–≥–Α―² –≤–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É: –£―΄–±–Ψ―Ä–≥ βÄî –Γ–≤–Β–Α–±–Ψ―Ä–≥ βÄî –†–Β–≤–Β–Μ―¨ βÄî –†–Η–≥–Α βÄî –™–Α–Ϋ–≥―É―², –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ –£―΄–±–Ψ―Ä–≥. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², ―É–¥–Β–Μ―è―è –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Η―¹–Η, –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Φ –Η –Α―¹―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ. 28 –Φ–Α―Ä―²–Α 1836 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Α–Μ ―ç–Κ–Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α –Κ―É―Ä―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö –≤―¹–Β ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α. –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≤―ë–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –ö–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Β–Μ–Β –î―Ä–Α–Κ–Η–Ϋ–Ψ –Η –≤ –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö. –£―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η―è ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β, –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ω–Ψ―΅―ë―²–Ψ–Φ. –£–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–≥―É –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –±―Ä–Α―²–Α –Η ―¹–Β―¹―²―ë―Ä –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α. –Π–Β–Μ―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄! –Θ–Β―Ö–Α–Μ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Ψ–Φ, –Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Β, –Ϋ–Ψ –Η –Β―â―ë ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α βÄ™ –Ϋ–Α –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α―Ö. –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² βÄî –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Α―Ö, –Ϋ–Ψ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –Ψ―²―à―É―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ―É ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²―è–≥–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ ―É–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–Μ―¨ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―à―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥βÄΠ –£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Α –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―É, –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ψ–Ϋ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –≤ ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä―É –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅–Α –¦–Η―²–Κ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–ë–Β–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Γ–Α–Φ―É–Η–Μ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –€–Ψ―³–Β―²). –ü–Ψ–¥ ―³–Μ–Α–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –Λ. –ü. –¦–Η―²–Κ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨: ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³―Ä–Β–≥–Α―² ¬Ϊ–ë–Β–Μ–Μ–Ψ–Ϋ–Α¬Μ, –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―² ¬Ϊ–ö–Ϋ―è–Ζ―¨ –£–Α―Ä―à–Α–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –±―Ä–Η–≥ ¬Ϊ–ü–Α―²―Ä–Ψ–Κ–Μ¬Μ, ―à―Ö―É–Ϋ–Α ¬Ϊ–î–Ψ–Ε–¥―¨¬Μ –Η ―²–Β–Ϋ–¥–Β―Ä ¬Ϊ–¦–Β–±–Β–¥―¨¬Μ.  –½–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –±―΄ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ä–Β–Φ–Α―Ä–Κ―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Λ.–ü.–¦–Η―²–Κ–Β. –Γ―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―΅–Η–Ϋ―΄ –Η–Ζ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―è I . –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―² ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―³–Α–Κ―²―΄. –ö–Α–Κ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ 1826 βÄ™ 1829 –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–≤―É―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ ―à–Μ―é–Ω–Α "–€–Ψ–Μ–Μ–Β―Ä" ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä –¥–≤―É―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ (¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α¬Μ –Η ¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è¬Μ) –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ 1827 –≥–Ψ–¥―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α¬Μ. –£―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―à–Μ―é–Ω "–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ" –Ω–Ψ–≤―ë–Μ –≤ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –¦–Η―²–Κ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―², –Ϋ–Ψ ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Μ–Β―²–Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤ –ù–Ψ–≤–Α―è –½–Β–Φ–Μ―è, –Ψ ―΅―ë–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β "–ß–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –¦–Β–¥–Ψ–≤–Η―²―΄–Ι –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Β "–ù–Ψ–≤–Α―è –½–Β–Φ–Μ―è" –≤ 1821-1824 –≥–Ψ–¥–Α―Ö". –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –≤ 1817-1819 –≥–≥., –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α ―³―Ä–Β–≥–Α―²–Β ¬Ϊ–ö–Α–Φ―΅–Α―²–Κ–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η―è –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Ϋ–Α. –ï―¹–Μ–Η –≤ 1813 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η –Ψ―¹–Α–¥–Β –î–Α–Ϋ―Ü–Η–≥–Α –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―ë–Φ, ―²–Ψ ―é–Ϋ―΄–Ι –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –¦–Η―²–Κ–Β –±―É–¥―É―΅–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―²―ë―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –≥–Α–Μ–Β―²–Β "–ê–≥–Μ–Α―è" ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ ―²―Ä―ë―Ö ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –≤ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β ¬Ϊ–Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨¬Μ, –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥―ë–Ϋ –≤ –Φ–Η―΅–Φ–Α–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥―ë–Ϋ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ê–Ϋ–Ϋ―΄ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄―à–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Η―Ö –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Η –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η. "–ö―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Κ–Α" –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Α –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Ι –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ XIX –≤–Β–Κ–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Β–Ι–¥ –Ϋ–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –€.–ù. –Γ―²–Α–Ϋ―é–Κ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Β–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ϋ–Β–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä―É―à–Η–Μ―¹―è, –Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Ι –≤–Α–Μ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –€–Ψ–Μ–≤–Α –≥–Μ–Α―¹–Η―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι I. –ù–Α–Ι–¥―è ―à–Μ―é–Ω –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²―Ä―ë―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è, –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¨ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Α―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Α―²―¨. –û–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–Φ―É –Η–Ζ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è ―à–Μ―é–Ω―É "–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ" ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –±―΄–Μ–Α ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Ω―΄―à–Ϋ–Α―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α. –ù–Α –±–Ψ―Ä―² "–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ–Α" –≤ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è ―¹–Α–Φ ―Ü–Α―Ä―¨. –Θ–≥–Ψ–¥–Μ–Η–≤―΄–Β ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Β ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―É–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ü–Α–≤–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –±―΄–Μ –≤ –≤―΄―¹―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―ë–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Λ―ë–¥–Ψ―Ä –¦–Η―²–Κ–Β –≤―΄―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ ―³–Α–≤–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²–Β–Κ–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α, –¥–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ–Η –≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―΄ I-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (–Φ–Η–Ϋ―É―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α). –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Λ.–ü.–¦–Η―²–Κ–Β ―¹―²–Α–Μ –±–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―É. –½–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Λ―ë–¥–Ψ―Ä–Α –¦–Η―²–Κ–Β –Ϋ–Α "–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ–Β", –Ψ―²―΅―ë―² –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Ω–Ψ–¥ –Ζ–Α–≥–Μ–Α–≤–Η–Β–Φ "–ü―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―¹–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―à–Μ―é–Ω–Β"–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ" –≤ 1826-1829 –≥–≥.", –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1832 –≥–Ψ–¥–Α –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι I –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –Λ.–ü.–¦–Η―²–Κ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ϋ―è–Ζ―è –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Α―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Λ. –ü. –¦–Η―²–Κ–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ω―Ä–Η –¥–≤–Ψ―Ä–Β –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä―΄―¹–Κ–Α –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 16 –Μ–Β―² –¥–Ψ 1848 –≥–Ψ–¥–Α, ―¹ ―΅–Β―¹―²―¨―é –Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≤–Ψ–Μ―é.   –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

11.12.201309:2811.12.2013 09:28:24

0

10.12.201308:1010.12.2013 08:10:11

–Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–Φ–Ϋ–Β–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ. –Γ–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η 15 ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. ¬Ϊ–€–Α–Ι–¥–Α–Ϋ―É―²―΄–Φ¬Μ –≤―΅–Β―Ä–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤ ―²―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –£–Μ–Α―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―². –‰ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ. –Γ–Α–Φ–Α―è –≤–Β―¹–Κ–Α―è βÄ™ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ ―Ä–Β―à–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Α, –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Η―²―¨―¹―è –Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ζ–Α ―Ä―É–±–Β–Ε–Ψ–Φ, –ê ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ. –£―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α βÄ™ –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Η―², –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ψ–≥―É―² ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―¨―¹―è –≤―¹–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―΄ ¬Ϊ–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Α¬Μ. –ï―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β, –€–£–î –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹–Η–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Α―Ö –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ¬Ϊ–Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ¬Μ. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤―΄–Φ–Η –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―²―è –Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–≥–Α–Β―²―¹―è. –ü―Ä–Ψ –Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι –Γ–€–‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨. –û–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ϋ–Η―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Ϋ–Β―². –€–Β–Ϋ―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Ψ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–≤―¹–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Γ–€–‰ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ –Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―΄―Ö ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö –≤ –ö–Η–Β–≤–Β¬Μ. –€–Ϋ–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ―É ―²–Α–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Γ–€–‰ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –¦–≥―É―² –Η ―¹–Α–Φ–Η –Μ–Η–¥–Β―Ä―΄ –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Α βÄ™ –·―Ü–Β–Ϋ―é–Κ, –ö–Μ–Η―΅–Κ–Ψ –Η –Δ―è–≥–Ϋ–Η–±–Ψ–Κ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –·―Ü–Β–Ϋ―é–Κ –Η –Β–≥–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –£―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ–Η–Β 50 ―²―΄―¹―è―΅, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Β, ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ 600 ―²―΄―¹―è―΅. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹ –Ζ–Α–Φ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―è―² –≤–Ψ–Μ―à–Β–±–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ¬Μ. –£ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥, ―²–Ψ–Ω―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α¬Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–Φ―¨–Β―Ä-–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä, –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä―΄ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –¥–Β–Μ, ―³–Η–Ϋ–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―è–≤–Μ―è―é―² –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η ¬Ϊ―¹–Ψ―²–Β–Ϋ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄¬Μ. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Γ–®–ê –Η –ë―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η―è –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ, –Ω–Ψ–¥―¹–≤–Β―²–Η–≤ –≤―΅–Β―Ä–Α –Γ―²–Α―²―É―é –Γ–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄ –Η –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η ―Ü–≤–Β―²–Α ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Α–≥–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Μ–Η―Ä–Η–Κ–Α. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Β–Ε–Η―² –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Β–≤―Ä–Ψ–Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Β―¹―²―¨. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Ζ –Β–≤―Ä–Ψ–Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η―â―É―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Ψ―² 2,5 –¥–Ψ 5 –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α―¹―²–Α―Ä–±–Α–Ι―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –‰―²–Α–Μ–Η–Η ―΅―É―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Ω–Ψ–Μ―É–Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α. –£ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, ―ç―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü―΄ –Η–Ζ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Β–Ι –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, –Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Β–≤―Ä–Ψ–Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α―Ü–Η―è βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Β–±―è ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―² –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Α–Μ–Α–Φ–Η. –î–Α–Ε–Β ―É ―²–Β―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥ –Ε–Η–≤―É―² –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β, –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Β–≤―Ä–Ψ–Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ βÄ™ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η, –Η –Η―Ö –¥–Β―²–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ―΄–Β –Μ―é–¥–Η, ―΅–Β–Ι ―²―Ä―É–¥ –¥–Β―à―ë–≤ –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ϋ–Η –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ―É–≥, –Ϋ–Η –Ω–Β–Ϋ―¹–Η–Η, –Ϋ–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Μ―¨–≥–Ψ―². –ù–Ψ –Φ―΄―¹–Μ―¨ –Ψ ―¹–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ ―¹ –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Ι –≥―Ä–Β–Β―² ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –Η–Φ –Η –Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ. –≠―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±–Β–Ζ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ–Α –Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β. –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α. –ù–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β. –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ―É –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―¨, ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―²―É –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≤ –≤–Η–¥–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η. –ü―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨, –Β―ë –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Β―â―ë –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨, –Α –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―ç―²–Α –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à–Α―é―² –¥―Ä―É–≥–Η–Β, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ―É. –ü―Ä–Η―΅―ë–Φ, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ¬Ϊ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Η–Ϋ–≤–Β―¹―²–Η―Ü–Η–Ι –≤ ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ―É―é ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ―É. –î–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨¬Μ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹―΅–Β―²–Α―Ö ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Η –≤―΄–≤–Β―¹―²–Η –Η―Ö ―É–Ε–Β –≤ –≤–Η–¥–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Η–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Μ–≥–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ ―Ä–Β―à–Α–Β―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ζ–Α–¥–Α―΅. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, –ù–ê–Δ–û –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≤―Ä–Ψ–Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Β –±―Ä–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Α―¹―΅―ë―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ù–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―É –ù–ê–Δ–û –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≤ –ß―ë―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ¬Μ. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² –¥–Μ―è –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ-–Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ. –ê ―ç―²–Ψ, –Φ–Β–Ε–¥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Φ, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² –Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―΄―Ö –±―Ä–Α–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –‰ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ. –Γ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Η–Ϋ―²–Β–≥―Ä–Α―Ü–Η–Η –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Α –Μ–Η―à–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨ –Μ―é–±―΄–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Β―ë –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄, –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Η―² –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ. –ï―¹―²―¨ –Β―â―ë ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Α―¹–Ω–Β–Κ―² βÄ™ ¬Ϊ–¥–Β–¥–Ψ–≤―â–Η–Ϋ–Α¬Μ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ―¹―²–Α―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö¬Μ, –Κ–Α–Κ –ü–Ψ–Μ―¨―à–Α –Η –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨ –Η –Ψ ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Η –≤–Ψ –≤―¹–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ―΄ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ï–≤―Ä–Ψ―¹–Ψ―é–Ζ–Ψ–Φ –≤ –Ϋ–Β―¹―É―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α―Ö. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Β―â―ë –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –½–Α–Ω–Α–¥ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―É. –ï–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Κ ―è ―É–Ε–Β –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι, ―É―΅–Α―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α―ë―²―¹―è –¥–Α–Ε–Β ―É―΅―ë―²―É. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―é―² ¬Ϊ―É―à–Η¬Μ –Γ–®–ê –Η –½–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄. –Δ–Α–Κ–Α―è ¬Ϊ–Μ―é–±–Ψ–≤―¨¬Μ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι. –ë–Β―¹―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É. –û–Ϋ–Ψ –≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Μ–Η–≥–Α―Ä―Ö–Α―²–Ψ–Φ –Η, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―², –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β –Κ–Ψ―Ä―Ä―É–Φ–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ω―Ä–Η –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ, –≤–Η–¥–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α―Ä―É–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è –Κ ―²–Ψ–Μ–Ω–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Β―² ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄, –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è. –ö―¹―²–Α―²–Η, –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Ψ–Ζ–Ψ–≤. –£―΅–Β―Ä–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―É. –î–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Α–Μ–Η–Μ–Η –≤ –‰―Ä–Α–Κ–Β –Η –¦–Η–≤–Η–Η. –‰ ―²–Α–Φ, –Η ―²–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹―²―Ä–Β–Μ―è―é―² –¥―Ä―É–≥ –≤ –¥―Ä―É–≥–Α. –· –±―΄ –Μ―É―΅―à–Β –Ω–Ψ–Ω–Β―Ä–Β–Κ –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Ω–Β―Ä–Β―²―è–Ε–Κ―É ―¹ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η: ¬ΪGAME OVER¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ω―¨―é―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–≥―Ä–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α–Φ. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α–Ι–¥–Α–Ϋ –Ψ–Ω―É―¹―²–Β–Β―². 9 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 2013 –≥.

10.12.201308:1010.12.2013 08:10:11

0

10.12.201308:0210.12.2013 08:02:27

–≠―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 7 ¬Ϊ–Γ–Φ–Β―²–Μ–Η–≤―΄–Ι¬Μ –™–Γ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ–Α –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3, ―¹ 17.00 –¥–Ψ 18.30, –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Α―²–Α–Κ―É –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 18.00 –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –±―΄–Μ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ ―²―Ä–Β―Ö–Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β–Ι ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –£–Η–Ι–Φ―¹–Η. –Γ–Ϋ–Α―Ä―è–¥―΄ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ 50 –Φ –Ψ―² –±–Ψ―Ä―²–Α. –î―΄–Φ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Β―¹–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≠–€ ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–¥―΄–Ι¬Μ, –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ψ―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è ―¹ –Ω-–Ψ–≤–Α –£–Η–Ι–Φ―¹–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –™–Γ, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Ι –Η–Φ–Η –ö–û–ù-2. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –û–ë–ö –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―é (–Η–Μ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β) –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ω―Ä–Η –Η―Ö –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ–Β –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –°–€–ê–ü. –û–±–≥–Ψ–Ϋ―è―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η, –™–Γ ―à–Μ–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α (―é–Ε–Ϋ–Β–Β) –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö. –£ 19.00 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Ζ–Α–Φ–≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –Γ–½–ù –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η: ¬Ϊ–€–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ 25¬Α 15' ―Ö–Ψ–¥ 8-9 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤. –ù–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Φ–±―è―² ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 697]. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –ö–ë–Λ –Ζ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –Γ 19.00 –¥–Ψ 20.00 –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α―Ö –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, -–Β –™–Γ ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―¹ –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α. –£–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Ψ–≤ –ö–† –Η –≠–€ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η –¥―΄–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥―¹―²–≤―É―é―² –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Η―²―¨ –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ê –Ζ―Ä―è –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥―¹―²–≤―É―é―²! –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Η―Ö –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ψ―² 8.08.1942 –≥. ⳕ 0675, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Μ ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α (–¥–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄): ¬Ϊ1. ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–≥–Ϋ―è –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η¬Μ - –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ι –Α―Ä―²–Ψ–≥–Ϋ―è –Η–Μ–Η –±–Ψ–Φ–±–Ψ–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η―è... 2. ¬Ϊ–ü―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Κ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―é¬Μ - –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅–Α―¹–Ψ–≤... 3. ¬Ϊ–£―΄–≤–Ψ–¥ –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è¬Μ - –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―²–Ψ–Κ... 4. ¬Ϊ–Θ–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η¬Μ - –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β...¬Μ. –£―Ä―è–¥ –Μ–Η ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–≥–Ϋ―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –≤ 1941 –≥. –Ω–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Η–Φ –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η―è–Φ. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―é–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ―É―é –±–Α―²–Α―Ä–Β―é –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Κ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―é, –≤ 19.40 –Β–Ι ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Γ–ö–ê –ü–ö-233, ―à–Β–¥―à–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –™–Γ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Α –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ, –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α. –≠―²–Ψ―² –Γ–ö–ê –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ –Ϋ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä―É―é―â–Β–Φ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Β –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤, –Ϋ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –ö–ë–Λ, ―Ö–Ψ―²―è ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ. –î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è ―²–Α–Κ–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –™–Γ –Η –û–ü–† –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η, –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Α―è ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Α –Η–Ζ–±–Α–≤–Η–Μ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²―΄ –Ψ―² –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ ―é–Φ–Η–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η. –≠―²–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―é―²―¹―è –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―΄―à–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ö–ë–Λ ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―΄ –Ψ―² –Ψ–≥–Ϋ―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –Ω―Ä–Η –≤―΄–±–Ψ―Ä–Β –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²–Α –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20.30 –™–Γ –Ψ–±–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –ö–û–ù-1 –Η –≤―΄―à–Μ–Η –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Β–≤–¥–Α–Μ–Β–Κ–Β –Ψ―² –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –°–€–ë.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ―Ä–Μ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –€.–™.–Γ―É―Ö–Ψ―Ä―É–Κ–Ψ–≤ –£ 21.10 –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Ω―è―²–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Δ–ö–ê –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Α―²–Α–Κ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Η –ö–û–ù-1. –£ 17.00 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –û–ü–† (–½–Λ–ö–ü ―³–Μ–Ψ―²–Α). –ö –Ϋ–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –ü–Γ ¬Ϊ–ü–Η–Κ–Κ–Β―Ä¬Μ, –Ψ―²―¹―²–Α–≤―à–Β–Β –Ψ―² –™–Γ. –£ 18.30 (–Ω–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤ 18.57) –ù–® –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―é. –ï―¹–Μ–Η –±―É–¥―É –Η–¥―²–Η –Ζ–Α –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ β³• 2, –≤―¹–Β –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –Ω–Ψ–Ι–¥―É―² –±–Β–Ζ –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤. –Γ―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Φ –Η–¥―²–Η ―¹–Ψ–Φ–Κ–Ϋ―É―²―΄–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ –¥–Μ―è ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ü–£–û –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 696]. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –û–ü–† ―à–Β–Μ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –™–Γ, –Η–Φ–Β―è ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 13 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–¥–Β―Ä β³• 29. –£ 19.30 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α ―à―²–Α–±–Α. –≠―²–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –≤ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Α―Ö ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ ―è–¥―Ä–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Ψ―²―Ä―è–¥–Α–Φ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–≤–Α –û–ë–ö ―¹ –Ω―è―²―¨―é –ë–Δ–© –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –≤―΄–Ι–¥―è –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Η–Μ, ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–¥―É―² –Ω―Ä–Ψ―²―Ä–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É ―à–Η―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―²―Ä–Β―Ö –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö, ―΅–Β–Φ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Α―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Κ―É –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Δ–Δ–©. –Γ 19.00 –¥–Ψ 20.00 –û–ü–† –Ω―Ä–Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ–Β –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3 –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Α―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –±–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –≤ 19.50 ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ ―¹ –ö–¦ ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α¬Μ βÄî –Ω―è―²–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Δ–ö–ê. –£ 21.00 –û–ü–† –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –Α―²–Α–Κ―É ―²–Β―Ö –Ε–Β –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Δ–ö–ê –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Η –ö–û–ù-1. –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² ―ç―²–Η ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ –Λ–Ψ–Μ―¨–Κ–Φ–Α―Ä –ö―é–Ϋ (Volkmar Kuhn): ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α 28 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –†–Β–≤–Β–Μ―ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―², –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α–Φ–Η –≤ 13.00 –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É 1-―é ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η―é ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–≤–Β―¹―²–Η –Β–Β –≤ –±–Ψ–Ι. –ö–Α―²–Β―Ä–Α S 39, S 40, S 101, S 26 –Η S 27 –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≤ ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ―É―é –±–Ψ–Β–≤―É―é –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Α –Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –≤ 18.00 (–≤ 19.00 –Ω–Ψ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. βÄî –†.3.) –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ–Η –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η. –ù–Α 24-―É–Ζ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―é–≥ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 45 –Φ–Η–Ϋ―É―² ―Ö–Ψ–¥–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Μ–Β―¹ –Φ–Α―΅―². –†―É―¹―¹–Κ–Η–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ. –ê―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ –±―΄–Μ ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―¹–Η–Μ–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Α―²–Β―Ä –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Α―²–Α–Κ―É. –û–Ϋ–Η ―É–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι―²–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –±―Ä–Β―à―¨, –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–≥–Ϋ―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ―Ä–≤–Β―²―²–Β–Ϋ-–Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –ë–Η―Ä–Ϋ–±–Α―Ö–Β―Ä (–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä 1-–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤. βÄî –†.3.) –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ―¹―è –Α―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨, –≤―Ä–Α–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ–Η –Η ―ç―²―É –Α―²–Α–Κ―É –Η –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η –Β–Β –Φ–Α―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ –Α―²–Α–Κ―É. –ö–Α―²–Β―Ä–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –≤ –Ξ–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Κ–Η¬Μ [–±–Η–±–Μ. ⳕ 224]. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Η―¹―²―΄, –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Η –Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Α―²–Α–Κ –Δ–ö–ê –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Η–Μ –¥–≤–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Α. –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –±―΄–≤―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ë–ß-2 –Μ–Η–¥–Β―Ä–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (–≤ –Ψ―²―¹―²–Α–≤–Κ–Β) –Γ.–ê.–£–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤: ¬Ϊ–ü―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Α –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–¥–Β―Ä ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ, –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Α―è–Κ–Α –ö–Β―Ä–Η –Κ―É―Ä―¹–Ψ–Φ 50-70¬Α, –Ω―Ä–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ω–Ψ –±–Ψ―Ä―²―É –±―΄–Μ–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β 120 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö, –Η–¥―É―â–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ ―É―¹―²―É–Ω–Α –Η–Μ–Η –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–≥–Α. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Α―²–Α–Κ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―¹―² –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Η–¥―É―² –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é 34 ―É–Ζ–Μ–Α. –ù–Α―¹–Μ―΄―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ψ―² –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Β ―¹ –Δ–ö–ê –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Η–Φ–Β―é―² ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 40 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, ―è ―²–Α–Κ–Ε–Β, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Π–ê–Γ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨ 40 ―É–Ζ–Μ–Ψ–≤, ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ψ―à–Η–±–Κ―É (–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –±―É―Ä―É–Ϋ―΄ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η 34 ―É–Ζ–Μ–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―²). –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α ―¹―²―Ä–Β–Μ―¨–±―΄ –Ω–Ψ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―²–Β―Ä–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –Ψ–≥–Ϋ―è ―¹ 40 –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β 60 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –≤―΄–Ε–Η–¥–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –Ψ ―΅–Β–Φ –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² ―¹ –¥–Η―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η 95 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤―΄―Ö. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ε–Β –Ω―è―²–Η–Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ–Ω 130-–Φ–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι –Μ–Β–≥ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Κ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―Ü–Β–Μ–Η–Κ―É –Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –¥–≤–Α –Κ–Α―²–Β―Ä–Α –Η–Ζ –Ω―è―²–Η, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–Β―² –≤ 1βÄî1,5 –Κ–Α–±–Β–Μ―¨―²–Ψ–≤–Α, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η―΅–Η–Ϋ―É –Φ–Ψ–Β–Ι –Ψ―à–Η–±–Κ–Η –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Η ―Ü–Β–Μ–Η. –½–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ–Η –≤―¹–Ω–Μ–Β―¹–Κ–Α–Φ–Η –¥–≤―É―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Ζ–Α –Η―Ö ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ–Ω―²–Η–Κ―É –≤–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤–Μ–Β–≤–Ψ –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –½–Α–¥–Α―΅–Α –Ω–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Α―²–Α–Κ–Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 777]. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –™–Γ –Η –û–ü–† –Ω–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η –Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Β―Ä–Ψ–≤, –Ζ–Α―â–Η―²–Β –Ψ―² –Ψ–≥–Ϋ―è –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤, ―Ö–Ψ―²―è, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –Η―Ö ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Β, ―².–Β. ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Β, ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –Η―Ö –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β. –ë–Ψ–Φ–±–Α―Ä–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ―΅–Ϋ–Α―è –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–Μ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―΄ –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Β–Β –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α―Ü–Β–Μ–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –Ϋ–Β –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Η ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Δ–ö–ê –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Β–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –≤ 21.00 –û–ü–† –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –ö–û–ù-1, –Η–¥―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –™–Γ. –ê ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–Α―à–Μ–Ψ –≤ 20.34, –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―É–Φ–Β―Ä–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ 21.20. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è–Φ, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –û–ë–ö –Φ–Η–Ϋ―΄ –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ü―Ä–Η –Ψ–±–≥–Ψ–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –™–Γ –Ω–Ψ–¥―¹–Β–Κ–Μ–Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ-―²―Ä–Α–Μ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Α―Ä–Α–≤–Α–Ϋ–Α–Φ–Η-–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η 19 –Φ–Η–Ϋ –Η –Ω―è―²―¨ –€–½, –Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –û–ü–† βÄî 23 –Φ–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –€–½. –ß–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ―è–Ϋ–Α –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―É–≥–Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Β–≤. –ê―Ä―¨–Β―Ä–≥–Α―Ä–¥ (―³–Μ–Α–≥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –€–û –ë–€ –Ϋ–Α –≠–€ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ) ―¹ 17.00 –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α―΅―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―΅–Α―¹―²–Η –Γ–ö–† –Η –Γ–ö–ê ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ι–¥–Β –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α–Μ―΄―Ö –Ω–Μ–Α–≤―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤, ―à–Β–¥―à–Η―Ö –Η–Ζ ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Β–Ι, –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –¥–Μ―è ―¹–Ϋ―è―²–Η―è ―¹ –Ψ. –ö–Β―Ä–Η –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α –Γ–ù–ǖà ⳕ 33 (–Ω–Ψ―¹―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É―²―΄–Φ). –£ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –≤–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –€–û –ë–€, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ ¬Ϊ–ü–Μ–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Α–±–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –ö–ë–Λ¬Μ –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 204–Ζ–Α–≤ –Η –ü–ö-2–ü (–Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è 26-27.08, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β), –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 197–Ζ–Α–≤ –Η –ü–ö-232 (–Ω―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β 27.08 –Η–Ζ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥–Α).  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä ―¹–Κ–Α –€–û ⳕ 204–Ζ–Α–≤ –Γ.–Λ.–Δ―É–Φ–Ψ―Ä–Η–Ϋ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ê–† –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ¬Μ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –î–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Γ–ö–† –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ê–† –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–≤–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α: 1) ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Δ–† ¬Ϊ–≠–≤–Β―Ä–Η―²–Α¬Μ, –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Ψ. –ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä, –Η 2) –Ζ–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Β ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Η–¥―É―â–Η―Ö –Ϋ–Α ―à–Μ―é–Ω–Κ–Α―Ö –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Α―Ö –Η–Ζ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Δ–† ¬Ϊ–≠–≤–Β―Ä–Η―²–Α¬Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Η–Ζ –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η –Ψ. –ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ –Γ–ö–† –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ (–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ) –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α –Η –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–† ¬Ϊ–≠–≤–Β―Ä–Η―²–Α¬Μ, –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Β –ö–û–ù-3. –£ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–≤―à–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β ¬Ϊ–Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ―¹―è¬Μ –Η –Γ–ö–ê –€–û ⳕ 195–Ζ–Α–≤. –û―¹―²–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―²―Ä–Η –≠–€ –≤ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–≤―É―Ö –Δ–ö–ê –Η ―à–Β―¹―²–Η –Γ–ö–ê ¬Ϊ–€–û¬Μ –≤ 21.15 –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε. –£ 21.15 –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹–Η–Μ―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –Λ–£–ö ⳕ 10–Δ–ë-–Ε,-–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ 15 –Φ–Η–Μ―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Η―¹. 3, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –û–ü–† –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –ö–û–ù-1 –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Κ –™–Γ. –ü–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Η –û–ë–ö –Η –ö–û–ù –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―Ä–Η―¹. 4 –Η 5. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 17.00 –ö–û–ù-1 –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –°–€–ë. –ö 22 ―΅–Α―¹–Α–Φ –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η: –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, ―¹–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Δ–† ¬Ϊ–≠–Μ–Μ–Α¬Μ, –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–≤―à–Η–Ι –Β–Φ―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¦–ï–î ¬Ϊ–ö―Ä–Η―à―¨―è–Ϋ–Η―¹ –£–Α–Μ―¨–¥–Β–Φ–Α―Ä―¹¬Μ, –Δ–Δ–© ¬Ϊ–ö―Ä–Α–±¬Μ –Η ¬Ϊ–ë–Α―Ä–Ψ–Φ–Β―²―ĬΜ. –ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –¥–≤–Α ―΅–Α―¹–Α, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Β―¹―è –¥–Μ―è –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―΄ ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Δ–Δ–©. –ö–û–ù-1 ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –±–Β–Ζ –ü–€–û, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―É –Β–≥–Ψ –Δ–Δ–© –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α–Φ–Η –Φ–Η–Ϋ –Η –€–½ –±―΄–Μ–Η –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Ψ―è –≤―¹–Β –€–Δ–®, –Α –Ζ–Φ–Β–Ι–Κ–Ψ–≤―΄–Β ―²―Ä–Α–Μ―΄ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Φ–Β–Ε–¥―É 22.00 –Η 23.00 –ö–û–ù-1 –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Μ―¨ –Ψ―² ―é–≥–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –‰-28 –¥–Ψ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –‰-81.  –†–Η―¹. 3. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –≤ 21.15 28.08.1941 –≥. –ü–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β, –Η–Ζ-–Ζ–Α ―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η –Δ–†. –£ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Δ–Δ–© ⳕ 57 ¬Ϊ–£–Η–Β―¹―²―É―Ä―¹¬Μ (–Δ-298), –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ, –Δ–† ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è –±–Μ–Η–Ζ –Φ–Β―Ä–Η–¥–Η–Α–Ϋ–Α 26¬Α. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Η ―²–Α–Φ –Ω–Ψ–≥–Η–±, –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β, –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ö–û–ù-2. –£–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤ 22.17 –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–¥–Ϋ–Α. –ü–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Δ–† ¬Ϊ–ù–Α–Ι―¹―¹–Α–Α―Ä¬Μ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ –≤ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η–Η –Κ ―²–Α–±–Μ. 49. –ù–Β ―è―¹–Β–Ϋ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―¹ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ü–€–û –ö–û–ù-1. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ü–€–û –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Δ–Δ–© ⳕ 52 ¬Ϊ–ë―É–Β–Κ¬Μ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η―²―¨ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-–Μ–Η–±–Ψ –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –ù–Ψ, ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―è–Φ –≤ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β –Η –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Δ–Δ–© ⳕ 72 ¬Ϊ–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι¬Μ –±―΄–Μ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ –ü–€–û –ö–û–ù-1. –ù–Β –Ψ–±–Ψ―à–Μ–Η ¬Ϊ–≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ¬Μ ―ç―²–Ψ―² –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²―΄. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ 18.30 –¥–Ψ 19.30 –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –°-88, –Ψ―²–Ψ–≥–Ϋ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Β–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –™–Γ –Η –û–ü–† –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Η –Ψ―² –ö–û–ù-2 –Η –ö–û–ù-3, –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –±–Ψ–Φ–±–Ψ–≤―΄–Β ―É–¥–Α―Ä―΄ –Ω–Ψ –ö–û–ù-1, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –Δ–† ¬Ϊ–≠―Ä–≥–Ψ–Ϋ–Α―É―²–Η―¹¬Μ.  –Δ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–¥ –£–Δ β³• 505 ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ (–¥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è) –Δ–† ¬Ϊ–‰–≤–Α–Ϋ –ü–Α–Ω–Α–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥―¹―è –±–Β–Ζ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Β ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α –Ξ–Β-115. –î―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –≥–Η–±–Β–Μ―¨―é –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –±–Ψ―Ä―²–Α –®–ö –≤–Ζ–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Ψ–Φ–±, –Β–≥–Ψ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-–Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨ –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α –Ψ–≥–Ϋ–Β―²―Ä―É–±–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―²–Μ–Ψ–≤ –Ψ―² –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Φ–±, –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –≤―΄–≤–Β–Μ –Η―Ö –Η–Ζ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è. –ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –±–Ψ–Φ–±–Α –≤ –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β–Ζ ―Ö–Ψ–¥–Α [–±–Η–±–Μ. ⳕ 158, 159], –±–Β–Ζ ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η–Η –Η ―Ä–Α–¥–Η–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Η. –Θ–≤–Η–¥–Β–≤ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à―É―é ―Ö–Ψ–¥ ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―é¬Μ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –ö–ë–Λ –≤ 19.20 –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –Ϋ–Α –¦–î ¬Ϊ–€–Η–Ϋ―¹–Κ¬Μ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –€–û –ë–€ –Ϋ–Α –≠–€ ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ¬Μ: ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² ―Ö–Ψ–¥–Α. –®=59¬Α47', –î=25¬Α23'. –£–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 698].  –Θ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α ―à–Κ ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –Η –Ω–± (―É―΅―¹―É) ¬Ϊ–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Ψ–≤–Β―²¬Μ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Η―¹―² –ù.–™.–€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–û–ù-1 –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Η¬Μ –Δ–† ¬Ϊ–ê–Μ–Β–≤¬Μ –¥–Μ―è ―¹–Ϋ―è―²–Η―è –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –≠–€ ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ –Η –Γ–ö–ê –ü–ö-208 –¥–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ–Γ ¬Ϊ–Γ–Α―²―É―Ä–Ϋ¬Μ –≤–Ζ―è―²―¨ ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―é¬Μ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Μ–Ω–Α–Κ―¹¬Μ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―², –Ϋ–Ψ –Γ–Γ ¬Ϊ–Γ–Α―²―É―Ä–Ϋ¬Μ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20.00, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Γ–Γ ¬Ϊ–Γ–Α―²―É―Ä–Ϋ¬Μ –≤–Ζ―è–Μ–Ψ –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ –Ϋ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä, –≠–€ ¬Ϊ–Γ―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –ö–†–¦ ¬Ϊ–ö–Η―Ä–Ψ–≤¬Μ, –Ω–Ψ–Κ–Η–Ϋ―É–Μ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ. –Γ–ö–ê –ü–ö-208 –Η –Ψ–±–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α, ―¹–Μ–Β–¥―É―è –Β–≥–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è–Φ, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Δ–† ¬Ϊ–ê–Μ–Β–≤¬Μ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥–Η–± 28.08 –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ. –°–Φ–Η–Ϋ–¥–Α, –Κ–Α–Κ ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―Ä―è–¥–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι [–¥–Ψ–Κ. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è; ⳕ 871], –Α –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –ö–û–ù-1 –Η –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, 29.08.  –ü–Α―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –£–Δ β³• 511 ¬Ϊ–ê–Μ–Β–≤¬Μ –ß–Β―Ä–Β–Ζ 20-30 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―É–Κ―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β ¬Ϊ–Γ–Α―²―É―Ä–Ϋ¬Μ. –û―²–¥–Α–≤―à–Η–Ι –±―É–Κ―¹–Η―Ä –Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –¥―Ä–Β–Ι―³–Β –®–ö ¬Ϊ–£–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Η―è¬Μ, –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ –±–Μ–Η–Ζ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η 29.08. –Γ–Γ ¬Ϊ–Γ–Α―²―É―Ä–Ϋ¬Μ –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 03.00 29.08. –ö–û–ù-2 –Κ ―³–Ψ―Ä―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é –°–€–ë –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ 19.30, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―à–Β–Μ, –Κ–Α–Κ ―É–Ε–Β –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Ψ―¹–Η –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë-–Ε, –Α –≤ 4-5 –Κ–Α–± ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è –Ζ–Α –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ―É –Λ–£–ö. –ö–Α–Κ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è, ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―â–Η―Ö –Φ–Η–Ϋ–Α―Ö, –Ω–Ψ–¥―¹–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Α–Φ–Η –™–Γ. –ù–Ψ –™–Γ ―à–Μ–Η ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹–Η –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë, –Α –≤–Β―²–Β―Ä –±―΄–Μ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–û–ù-2 –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É –û–ü–†, ―à–Β–¥―à–Η–Ι ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β –Ψ―¹–Η –Λ–£–ö. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –ö–û–ù-2 –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β –°–€–ë. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 21.00 –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―¹―É ―É –½–Γ ¬Ϊ–û–Ϋ–Β–≥–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Η–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ–≥–Η–± –Κ–Α―²–Β―Ä ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–†―΄–±–Η–Ϋ–Β―Ü¬Μ. –ü―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η–Φ –±―΄–Μ –Κ–Α―²–Β―Ä –£–†-6 ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –û–Ξ–†. –£–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ –Η –Κ–Α―²–Β―Ä ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–ö–€¬Μ, –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ. –ß–Α―¹―²―΄–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤ –Δ–Δ–© –Ψ―² –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–≤ –Φ–Η–Ϋ –Η –€–½ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è, –Α ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄ - –Ω–Ψ―²–Β―Ä―é ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ü–€–û. –ö–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―΅–Β–≥–Ψ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ –Β–≥–Ψ ―¹–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ―¹―¨ –Λ–£–ö ⳕ 10 –Δ–ë, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―É―²–Η –ö–û–ù-3. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 22.30 –ö–û–ù-2 –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰-61 βÄî –‰-34. –‰–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ü–€–û –ö–û–ù-2 ―É―à–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Β –≤―¹–Β ―²―Ä–Α–Μ―΄ –Δ–Δ–© ⳕ 47 (―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι) –Η –Δ–Δ–© ⳕ 44 - –Ϋ–Α –Ψ. –™–Ψ–≥–Μ–Α–Ϋ–¥; –Δ–Δ–© ⳕ 121 (–±―Ä–Β–Ι–¥-–≤―΄–Φ–Ω–Β–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 12-–≥–Ψ –¥–Ϋ―²―²―â) –Η –Δ–Δ–© ⳕ 43 - –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –ö–û–ù-1. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–Ι –Ϋ–Ψ―΅–Η ―¹ 28.08 –Ϋ–Α 29.08 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –ö–û–ù-2 –Ψ–±–Φ–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–¥–Η–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α–Φ–Η ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 12-–≥–Ψ –¥–Ϋ―²―²―â, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Δ–Δ–© ⳕ 121 –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―é. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤ –±―΄–Μ ¬Ϊ―²–≤–Β―Ä–¥¬Μ –Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è, –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Ψ–± –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η ―²―Ä–Α–Μ–Ψ–≤, –Α ―É―²―Ä–Ψ–Φ βÄî –Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η (―¹ –Δ–† ¬Ϊ–ö–Α–Ζ–Α―Ö―¹―²–Α–Ϋ¬Μ)13. 13 –ê–û –Π–£–€–ê. –Λ. 59. –î. 3100. –¦. 48, 53.  –Γ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β–≤–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Α 39 ¬Ϊ–ë―É―Ä―è¬Μ –£ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Κ–Η –ö–û–ù-2 ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―¨ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Γ–ö–† ¬Ϊ–ë―É―Ä―è¬Μ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –ê–†. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

10.12.201308:0210.12.2013 08:02:27

0

09.12.201309:1809.12.2013 09:18:50