–ë–∞–Ω–Ω–µ—Ä

–ö–∞–∫ —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –º–µ—Ö–∞–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∫—É –∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏–∑–∞—Ü–∏—é –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞

|

–í—Å–∫–æ—Ä–º–ª—ë–Ω–Ω—ã–µ —Å –∫–æ–ø—å—è - –°–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏—è –∑–∞ –º–∞–π 2013 –≥–æ–¥–∞

0

11.05.201309:3211.05.2013 09:32:35

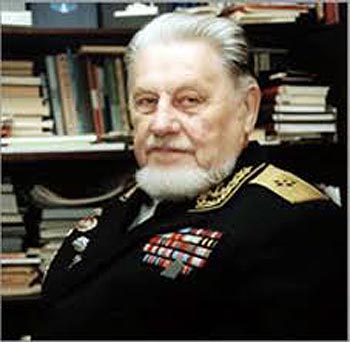

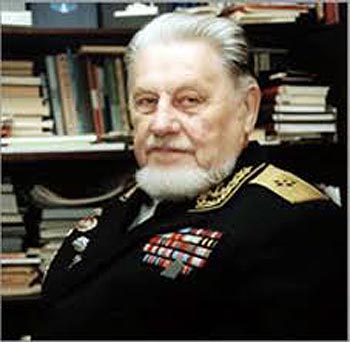

–≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –¥–Ω–∏, –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ –∏ –º–µ—Å—è—Ü—ã –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω—ã—Ö –±–æ–µ–≤, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —Ä—ã–±–∞–∫–∏, –º–∏—Ä–Ω–æ –ª–æ–≤–∏–≤—à–∏–µ —Ä—ã–±—É. –§—Ä–æ–ª —Å –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –≥–æ—Ä–ª–∞–Ω–∏–≤—à–∏—Ö —á–µ—Ä–Ω–æ–±—Ä–æ–≤—ã—Ö –º–∞–ª—å—á–∏—à–µ–∫, —Å—É—à–∏–≤—à–∏—Ö —Å–µ—Ç–∏. ¬´–û–Ω–∏ –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ—é—Ç, –≥–¥–µ —è –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª, –∏ –æ—Ç–¥–∞–ª–∏ –±—ã, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, –≤—Å—é —Å–≤–æ—é —Ä—ã–±—É –∏ –≤—Å–µ —Å–≤–æ–∏ —Å–µ—Ç–∏, —á—Ç–æ–±—ã —Ö–æ—Ç—å —Ä–∞–∑ –≤—ã–π—Ç–∏ –≤ –º–æ—Ä–µ –Ω–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ä–µ¬ª. –°–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –∏ —Ç–æ, –æ —á–µ–º –≤–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –§—Ä–æ–ª –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å, —Ö–æ—Ç—è —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –≤—Å–ª—É—Ö –Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–º —à–∞–≥—É: –∫–∞—Ç–µ—Ä –∏—Ö –ø–æ–ø–∞–ª –≤ ¬´–≤–∏–ª–∫—ɬª. –§—Ä–æ–ª —É–≤–∏–¥–µ–ª –æ–±–ª–∏–≤–∞—é—â–µ–≥–æ—Å—è –∫—Ä–æ–≤—å—é –§–æ–∫–∏—è –ü–∞–≤–ª–æ–≤–∏—á–∞ –∏ –ø–æ–Ω–∏–∫—à–µ–≥–æ –Ω–∞ —à—Ç—É—Ä–≤–∞–ª–µ –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞; –æ–Ω –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –∏ ‚Äî —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω –±—ã –∏ —Å–∞–º –Ω–µ –º–æ–≥ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ, —Ç–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –±—É–¥—Ç–æ –≤–æ —Å–Ω–µ,‚Äî —Å—Ç–∞–ª –∫ —à—Ç—É—Ä–≤–∞–ª—É, –≤—ã–≤–µ–ª –∫–∞—Ç–µ—Ä –∏–∑-–ø–æ–¥ –æ–≥–Ω—è –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –µ–≥–æ –≤ –±–∞–∑—É. –ò –∫–∞–∫ –≤–æ —Å–Ω–µ –ø–æ—à–µ–ª, —à–∞—Ç–∞—è—Å—å, –ø–æ –±–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–º –∫–æ—á–∫–∞–º, –ø–æ–∫–∞ –∑–∞ –µ–≥–æ —Å–ø–∏–Ω–æ–π —É–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –≤ –ª–∞–∑–∞—Ä–µ—Ç —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –∏ –±–æ—Ü–º–∞–Ω–∞. –ï–≥–æ –≤—ã—Ä–≤–∞–ª–æ –≥–¥–µ-—Ç–æ –Ω–∞ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ, –∏ –ª–∏—à—å —Å–ø—É—Å—Ç—è —á–∞—Å –∏–ª–∏ –¥–≤–∞ –æ–Ω –ø—Ä–∏—à–µ–ª –≤ —Å–µ–±—è –∏ —Å–º–æ–≥ –±–æ–ª–µ–µ –∏–ª–∏ –º–µ–Ω–µ–µ —Å–≤—è–∑–Ω–æ –¥–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –æ —Å–ª—É—á–∏–≤—à–µ–º—Å—è. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –µ–≥–æ —É–ø—Ä–æ—á–∏–ª–æ—Å—å, –∏ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ—Ä–¥–µ–Ω–∞–º–∏ —Å—Ç–æ—è–ª –≤ —Å—Ç—Ä–æ—é –∏ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫ –§—Ä–æ–ª –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤. –ê–¥–º–∏—Ä–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª –µ–º—É –∫—Ä–∞—Å–Ω—É—é –∫–æ—Ä–æ–±–æ—á–∫—É —Å –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –∏ –ø–æ–∂–∞–ª –µ–≥–æ —à–µ—Ä—à–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É. –ù–æ —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª —Ç—É—Ç –∂–µ –ø–æ—Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä—É —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –ø—É—Å–∫–∞—Ç—å –§—Ä–æ–ª–∞ –≤ –º–æ—Ä–µ, –§—Ä–æ–ª –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è –≥–ª–æ—Ç–∞—Ç—å —Å–ª–µ–∑—ã, –∏ –∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª —Å –µ–≥–æ –Ω–∞—Å–º–µ—à–ª–∏–≤—ã–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –µ–º—É —Ä–∞–∑–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è. –ó–∞—Ç–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –§—Ä–æ–ª –≤–æ–∑–Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∏–ª —Å–µ–±—è ¬´—Ç—Ä–∞–≤–ª–µ–𬪠–Ω–∞ –±–∞–∫–µ ‚Äî –æ–Ω –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ, —Å–º–µ—à–∞–≤ –ø—Ä–∞–≤–¥—É —Å –≤—ã–º—ã—Å–ª–æ–º, —Ä–∞–∑–≥–ª–∞–≥–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –æ ¬´–≤–∏–ª–∫–µ¬ª, –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –Ý—É—Å—å–µ–≤ –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –µ–º—É: ¬´–í—ã—Ä—É—á–∞–π, –§—Ä–æ–ª –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤, –∫–∞—Ç–µ—Ä –≤–æ —Å–ª–∞–≤—É –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã!¬ª –ò –∫–∞–∫ –≥–Ω–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞ –Ω–∏–º –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –≤—Ä–∞–≥–∞ –∏ –∫–∞–∫ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –§—Ä–æ–ª –∏—Ö –≤ –¥—É—Ä–∞–∫–∞—Ö. –ò –∫–∞—Ç–µ—Ä–Ω–∏–∫–∏ –≤–µ—Ä–∏–ª–∏ –µ–º—É –∏, —Å–æ—á—Ç—è –∑–∞ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª–æ–≥–æ, –±—Ä–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –Ω–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–∏–Ω–∫–∏ –∫ —á–µ—Ä–Ω–æ–±—Ä–æ–≤—ã–º —Å–º—É–≥–ª—è–Ω–∫–∞–º –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é. –§—Ä–æ–ª —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, –∫–∞–∫ —Ç–∞–Ω—Ü—É—é—Ç –ø–æ–¥ –∞–∫–∫–æ—Ä–¥–µ–æ–Ω –∏ –≥–∏—Ç–∞—Ä—É –∏ —Ç–æ –æ–¥–Ω–∞, —Ç–æ –¥—Ä—É–≥–∞—è –ø–∞—Ä–æ—á–∫–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –∏–∑ –∫—Ä—É–≥–∞, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ü–µ–ª–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ —Ç–µ–Ω–∏ —Å—Ç–∞—Ä–æ–π —á–∏–Ω–∞—Ä—ã. –û–Ω –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –ø—Ä–æ–∫–∞–∑–Ω–∏—Ü –ø–æ–¥–æ—à–ª–∞ –∏, —Å–∫–∞–∑–∞–≤: ¬´–í–æ—Ç –∫–∞–∫–æ–π, –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, —Ç—ã –≥–µ—Ä–æ–π¬ª, ‚Äî –∑–≤–æ–Ω–∫–æ –ø–æ—Ü–µ–ª–æ–≤–∞–ª–∞. –û–Ω –æ—Ç—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª –µ–µ: ¬´–ù—É, –µ—â–µ —á–µ–≥–æ –≤—ã–¥—É–º–∞–ª–∞, –ª–∏–∑–∞—Ç—å—Å—è!¬ª –ò –≤—Å–µ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –∑–∞—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å, –≥–ª—è–¥—è, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Ç—Ä–µ—Ç —Ä—É–∫–æ–π –≥—É–±—ã. –ó–∞—Å–º–µ—è–ª–∞—Å—å –∏ –¥–µ–≤—É—à–∫–∞, —Ö–æ—Ç—è –æ–Ω —Å–¥–µ–ª–∞–ª –µ–π –±–æ–ª—å–Ω–æ. –û–Ω –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞–ª —Å–µ–±—è ‚Äî –Ω–µ –æ–Ω, –º–æ–ª, –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç, –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–π —Ä–∞–∑ –Ω–µ –ø–æ–ª–µ–∑–µ—Ç. –ò –Ω–∏—á—É—Ç—å –Ω–µ –æ–≥–æ—Ä—á–∏–ª—Å—è, —É–≤–∏–¥–µ–≤, —á—Ç–æ —Å–º—É–≥–ª—è–Ω–∫–∞ —Ü–µ–ª—É–µ—Ç—Å—è —Å –≤–µ—Å–µ–ª—å—á–∞–∫–æ–º –í–∞—Å—å–∫–æ–π –Ý–æ–≥–æ–≤—ã–º. –ù–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–π –¥–µ–Ω—å –¥–≤—É—Ö —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∏–Ω–∫–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –±–æ–ª—å—à–µ –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö ‚Äî —Å –º–æ—Ä—è –æ–Ω–∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å. –ò –±—Ä–µ–Ω—á–∞–≤—à–∏–π –Ω–∞ –≥–∏—Ç–∞—Ä–µ –º–æ—Ç–æ—Ä–∏—Å—Ç –ì—É—Å—å–∫–æ–≤ –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª: ¬´–ü—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å —Å—É–¥—å–±—㬪. –ê —Å–º—É–≥–ª—è–Ω–∫–∞ –≤—Å–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∞, –≥–¥–µ –í–∞—Å—è, –∏ –Ω–∏–∫—Ç–æ –µ–π –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª... –§—Ä–æ–ª –æ–≥—Ä—É–±–µ–ª, —Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∫—É ‚Äî –µ–º—É –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –∏–Ω–∞—á–µ –∏ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –º–æ—Ä—è–∫, ‚Äî –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –∂–∞—Ä–≥–æ–Ω–µ, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –∏–∑ —Å–ª–æ–≤–µ—á–µ–∫, —É—Å–ª—ã—à–∞–Ω–Ω—ã—Ö –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö. –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ý—É—Å—å–µ–≤, –≤—ã–π–¥—è –∏–∑ –≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª—è, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –§—Ä–æ–ª –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç —É—Ä–æ–¥–ª–∏–≤—ã–º —è–∑—ã–∫–æ–º. –î—Ä—É–≥–∏–µ –ø–æ–æ—â—Ä—è–ª–∏ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫—É, –∏ –æ–Ω —Å—ã–ø–∞–ª —Å–ª–æ–≤–µ—á–∫–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º —Å–ª–æ–≤–∞—Ä–µ. –í–Ω—É—à–µ–Ω–∏–µ –ª—é–±–∏–º–æ–≥–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –ø–æ—à–ª–æ –§—Ä–æ–ª—É –Ω–∞ –ø–æ–ª—å–∑—É. –û–Ω —Å—Ç–∞–ª –≤–æ–∑–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –ø–æ–ª—é–±–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –µ–º—É –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–π.  –ø–æ—Å–ª—É–∂–∏–ª –ø—Ä–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –Ý—É—Å—å–µ–≤ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã: ¬´–§—Ä–æ–ª, —Ç—ã —Ö–æ—á–µ—à—å –±—ã—Ç—å –º–æ–∏–º —Å—ã–Ω–æ–º?¬ª ‚Äî –§—Ä–æ–ª —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–ª, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –æ—Ç—Ü–∞ –æ–Ω –Ω–∏ –Ω–∞ –∫–æ–≥–æ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –º–µ–Ω—è—Ç—å –Ω–µ –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω. –Ý—É—Å—å–µ–≤ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω —Å–æ–≤—Å–µ–º –æ–¥–∏–Ω–æ–∫ –∏ –∂–µ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è —Ä–∞–Ω—å—à–µ –ø–æ–±–µ–¥—ã, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É —Ö–æ—á–µ—Ç —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –∏–∑ –§—Ä–æ–ª–∞. ‚Äî –≠—Ç–æ –∫–∞–∫ –∂–µ –≤—ã –º–µ–Ω—è —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º-—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å?‚Äî —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ –§—Ä–æ–ª. ‚Äî –¢—ã —Ö–æ—á–µ—à—å —Å—Ç–∞—Ç—å –º–æ—Ä—è–∫–æ–º? ‚Äî –°–æ–±–∏—Ä–∞—é—Å—å. ‚Äî –ù—É –≤–æ—Ç –∏ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ, –ø–æ–π–¥–µ—à—å —É—á–∏—Ç—å—Å—è, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å –∫–æ–Ω—á–∏–º. –í –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–º –∑–∞–≥—Å–µ –Ý—É—Å—å–µ–≤ –æ—Ñ–æ—Ä–º–∏–ª —É—Å—ã–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ. –§—Ä–æ–ª –ø–æ–∂–µ–ª–∞–ª –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤—ã–º. –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞ –æ–Ω –∑–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª ¬´—É—Å—ã–Ω–æ–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–º¬ª. –û—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –∏—Ö –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∏—Å—å, —Ö–æ—Ç—è –Ý—É—Å—å–µ–≤ –≤—Å–µ –±–æ–ª—å—à–µ –∏ –±–æ–ª—å—à–µ –ø—Ä–∏–≤—è–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è –∫ —Å–≤–æ–µ–º—É –ø—Ä–∏–µ–º–Ω–æ–º—É —Å—ã–Ω—É. –û–Ω–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–º –∑–∞–ª–∞—Ç–∞–Ω–Ω–æ–º –∫–∞—Ç–µ—Ä–µ –≤ –º–æ—Ä–µ ‚Äî —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –§—Ä–æ–ª —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–ª–Ω–æ–ø—Ä–∞–≤–Ω—ã–º —á–ª–µ–Ω–æ–º –µ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞. –í–ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–∏ –≤—Å–µ –±–æ–∏ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—å –µ–º—É –∫–∞–∫ –æ–¥–∏–Ω —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–π, –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω—ã–π –±–æ–π. 4 –ê –≤ —Ç–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ ‚Äî –≤ —Ç—ã—Å—è—á–∞ –¥–µ–≤—è—Ç—å—Å–æ—Ç —Å–æ—Ä–æ–∫ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–º –≥–æ–¥—É ‚Äî –§—Ä–æ–ª –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–º-—Ç–∞–∫–∏ –∑–∞–∑–Ω–∞–≤–∞–ª—Å—è. –û–Ω –±—ã–ª —É–ø–æ–µ–Ω —Å–≤–æ–µ–π —Å–ª–∞–≤–æ–π. –ï–≥–æ –ø–æ—Ä—Ç—Ä–µ—Ç –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤–æ —Ñ–ª–æ—Ç—Å–∫–æ–π –≥–∞–∑–µ—Ç–µ. –ï—Å–ª–∏ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª: ¬´–Ω–∞—à –≥–µ—Ä–æ–π¬ª, –§—Ä–æ–ª –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª —ç—Ç–æ –Ω–∞ —Å–≤–æ–π —Å—á–µ—Ç –∏ –ø—Ä—è–º–æ-—Ç–∞–∫–∏ —Ä–∞–∑–¥—É–≤–∞–ª—Å—è –æ—Ç —Å–∞–º–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—é –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –µ–≥–æ –∏–∑ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—Å–∫–æ–≥–æ –∫—É–±—Ä–∏–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –∫—Ä–æ—Ö–æ—Ç–Ω—É—é –∫–∞—é—Ç—É, –æ–Ω –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—è—Ç –µ–≥–æ –∑–∞ –±–æ–µ–≤—ã–µ –∑–∞—Å–ª—É–≥–∏. –û–Ω –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É —Ä–µ—à–∏–ª –æ—Ç–¥–µ–ª–∏—Ç—å –µ–≥–æ –æ—Ç –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö, –æ–≥—Ä—É–±–µ–≤—à–∏—Ö –≤ –±–æ—è—Ö. –Ý–∞–¥—É–∂–Ω–æ–µ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ –§—Ä–æ–ª–∞ –±—ã–ª–æ –æ–º—Ä–∞—á–µ–Ω–æ, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –æ–¥–Ω–∏–º —Ç—è–∂–µ–ª—ã–º —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ–º. –í –æ–¥–Ω–æ–π –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –∏ –∏—Ö –∫–∞—Ç–µ—Ä, –≤—Ä–∞–≥ –ø–æ–¥–±–∏–ª –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –ì—É—Ä–∞–º–∏—à–≤–∏–ª–∏ –∏ –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω–∞, –ª—É—á—à–∏—Ö –≤ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–∏ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤. –ö–∞—Ç–µ—Ä–∞ –ø–æ—à–ª–∏ –∫–æ –¥–Ω—É. –§—Ä–æ–ª —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø–ª—ã–≤—É—â–∏—Ö –≤ –±–∞–≥—Ä–æ–≤—ã—Ö –≤–æ–ª–Ω–∞—Ö –º–æ—Ä—è–∫–æ–≤. –ü—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –∏—Ö –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å, –Ω–æ –≤—Ä–∞–≥ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª —Å—É–º–∞—Å—à–µ–¥—à–∏–π –æ–≥–æ–Ω—å, –∏ –∫–∞—Ç–µ—Ä –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞ —Å–∞–º –µ–¥–≤–∞ –¥–æ—Ç—è–Ω—É–ª –¥–æ –±–∞–∑—ã. –ù–∞ –¥—Ä—É–≥—É—é –Ω–æ—á—å –Ý—É—Å—å–µ–≤, –æ—Ç—Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–≤ –∫–∞—Ç–µ—Ä, —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—à–µ–ª –≤ –º–æ—Ä–µ –Ω–∞ –ø–æ–∏—Å–∫–∏ –ø—Ä–æ–ø–∞–≤—à–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –ø–æ–¥–æ–π—Ç–∏ –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É –µ–º—É –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –î–≤—É—Ö –º–∞—Ç—Ä–æ—Å–æ–≤ —Ç—è–∂–µ–ª–æ —Ä–∞–Ω–∏–ª–æ. –Ý—É—Å—å–µ–≤, –ø–æ—Ç–µ–º–Ω–µ–≤ –æ—Ç –æ—Ç—á–∞—è–Ω–∏—è, –¥–æ–ª–æ–∂–∏–ª –æ –Ω–µ—É–¥–∞—á–µ. –ö–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è, –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–≤ –Ý—É—Å—å–µ–≤–∞, –≤ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ‚Äî –ü–æ–ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏-–∫–∞ —Ç—ã –ø–æ–∫–∞ –≤ –±–∞–∑–µ –ñ–∏–≤—Ü–æ–≤–∞. –ü—Ä–æ–ø–∞–¥–µ—Ç –Ω–∏ –∑–∞ –≥—Ä–æ—à. –í–æ–µ–≤–∞—Ç—å ‚Äî –¥–µ–ª–æ –≤–∑—Ä–æ—Å–ª—ã—Ö, –∞ —É –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏ –≤—Å—è –∂–∏–∑–Ω—å –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏. –ú–æ—Ä—è–∫–æ–º –≤—ã—Ä–∞—Å—Ç–µ—Ç... –í–æ—Ç, –≥–ª—è–¥–∏... –ò –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–Ω—ã–π —Ü–∏—Ä–∫—É–ª—è—Ä: –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–º –°–æ—é–∑–µ –Ω–∞—Ö–∏–º–æ–≤—Å–∫–æ–µ —É—á–∏–ª–∏—â–µ, –∏ –≤—Å–µ–º –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è–º –∏ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏—è–º –Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∏—Ç –æ—Ç–∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Ç—É–¥–∞ –º–∞–ª–æ–ª–µ—Ç–Ω–∏—Ö –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤. –í —Ç–æ—Ç –∂–µ –¥–µ–Ω—å –≤ —Ç–µ—Å–Ω—É—é –∫–∞—é—Ç–∫—É –§—Ä–æ–ª–∞ –º–∞—Ç—Ä–æ—Å –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –µ—â–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∂–∏–ª—å—Ü–∞, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –§—Ä–æ–ª –æ—Ç–Ω–µ—Å—Å—è —Å –ø—Ä–µ–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –∏ —Å –ø–æ–ª–Ω—ã–º —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ–º —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª —Ç–∏–ø–∏—á–Ω—ã–π ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω —Å—ã–Ω–æ–∫¬ª, —Ç–µ–º–Ω–æ–≤–æ–ª–æ—Å—ã–π –∏ —Å–µ—Ä–æ–≥–ª–∞–∑—ã–π, –≤ –∫—É—Ü–µ–º –ø–∞–ª—å—Ç–∏—à–∫–µ –∏ –≤ –ø—Ä–µ—Å–º–µ—à–Ω–æ–π –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–π –∫—É—Ä—Ç–æ—á–∫–µ —Å –º–∞—Ç—Ä–æ—Å—Å–∫–∏–º –≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–º. –ú–∞–ª—å—á–∏–∫ –±—ã–ª —Ö—É–¥–µ–Ω—å–∫–∏–π ‚Äî –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –Ω–∞–≥–æ–ª–æ–¥–∞–ª—Å—è –≤ —Ç—ã–ª—É. –§—Ä–æ–ª –º–∏–ª–æ—Å—Ç–∏–≤–æ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª –µ–º—É –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å –Ω–∞ –∫—Ä–∞–π –∫–æ–π–∫–∏ –∏ —Å–≤—ã—Å–æ–∫–∞ —É—Å–º–µ—Ö–Ω—É–ª—Å—è, –ø–µ—Ä–µ—Ö–≤–∞—Ç–∏–≤ –≤–∑–≥–ª—è–¥ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω–æ–≥–æ —Å—ã–Ω–∫–∞¬ª –Ω–∞ —Ç—Ä–æ—Ñ–µ–π–Ω—ã–π –µ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç.  ¬´–ú–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω —Å—ã–Ω–æ–∫¬ª —É—Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥—å –§—Ä–æ–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —É–∫—Ä–∞—à–∞–ª–∏ –º–µ–¥–∞–ª–∏ –∏ –æ—Ä–¥–µ–Ω, –∏ –§—Ä–æ–ª —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª –µ–≥–æ –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ, —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º, –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ –æ–ø–∏—Å–∞–≤, –∫–∞–∫ –∏ –≥–¥–µ –æ–Ω –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –æ—Ç–ª–∏—á–∏—è. –°–∞–º–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —É—Ö–º—ã–ª—å–Ω—É–ª—Å—è, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤, —Å –∫–∞–∫–∏–º —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º ¬´—Å–æ–ø–ª—è–∫¬ª –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏–ª–µ—á—å –Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ö–Ω—é—é –∫–æ–π–∫—É. –£–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –æ—á–µ–Ω—å —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é —Å–∞–º–æ–∫—Ä—É—Ç–∫—É –∏ –∑–∞–≤–æ–ª–æ–∫ –≤—Å—é –∫–∞—é—Ç—É —É–¥—É—à–ª–∏–≤—ã–º –¥—ã–º–æ–º. –ê –∫–æ–≥–¥–∞ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω —Å—ã–Ω–æ–∫¬ª –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è –≤–∑–¥—ã—Ö–∞—Ç—å –∏ –≤—Å—Ö–ª–∏–ø—ã–≤–∞—Ç—å —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π, –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª, –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–≤ –µ–º—É —Å–ø–∞—Ç—å –∏ –Ω–µ –Ω–∞–¥—Ä—ã–≤–∞—Ç—å –¥—É—à—É. –ò —Å–æ—Å–µ–¥ –ø—Ä–∏—Ç–∏—Ö, –∞ —É—Ç—Ä–æ–º –§—Ä–æ–ª –ø–æ–¥–µ—Ä–≥–∞–ª —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∂–∏–ª—å—Ü–∞ –∑–∞ –Ω–æ–≥—É –∏ —Å–æ–æ–±—â–∏–ª, —á—Ç–æ –∏–¥–µ—Ç –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å, –≤ –º–æ—Ä–µ, –≤ –±–æ–π, –∏ –Ω–∞—Å–ª–∞–¥–∏–ª—Å—è, –≤–∏–¥—è, –∫–∞–∫ —à–∏—Ä–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–ª–∏—Å—å –≥–ª–∞–∑–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ–¥–æ—Ç–µ–ø—ã –∏ –∫–∞–∫ –æ–Ω –∑–∞–≤–∏–¥—É–µ—Ç... –° –∫–∞–∫–∏–º —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ–ª–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞–¥ –≤—Å–µ–º–∏ —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Å–≤–µ—Ä—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –±–µ–∂–∞–ª –§—Ä–æ–ª –≤ —ç—Ç–æ —É—Ç—Ä–æ –Ω–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ä: –æ–Ω ‚Äî –±–æ–µ–≤–æ–π –º–∞—Ç—Ä–æ—Å –ß–µ—Ä–Ω–æ–º–æ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ñ–ª–æ—Ç–∞! 5–ù–æ –µ–≥–æ –∂–¥–∞–ª —Ç—è–∂–µ–ª—ã–π –∏ –Ω–µ–ø–æ–ø—Ä–∞–≤–∏–º—ã–π —É–¥–∞—Ä. –Ý—É—Å—å–µ–≤, –º—Ä–∞—á–Ω—ã–π, —É—à–µ–¥—à–∏–π –≤ —Å–µ–±—è, –æ—Ç–æ—Å–ª–∞–ª –µ–≥–æ: ¬´–ù–µ –ø–æ–π–¥–µ—à—å –±–æ–ª—å—à–µ –≤ –º–æ—Ä–µ¬ª. –§—Ä–æ–ª –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–ª. –ê –Ý—É—Å—å–µ–≤ —É–∂–µ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—Ç—å —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤—ã. –§—Ä–æ–ª —Å—Ç–æ—è–ª –∫–∞–∫ –ø—Ä–∏—à–∏–±–ª–µ–Ω–Ω—ã–π, –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–π –∫–∞—Ç–µ—Ä. –ù–æ–≥–∏ –µ–≥–æ –ø–æ–¥–ª–æ–º–∏–ª–∏—Å—å. –û–Ω —Å–µ–ª –Ω–∞ –º–æ–∫—Ä—É—é –∫–æ—á–∫—É. –ü–æ—Ç–µ—Ä–µ–≤ —Ä—É–∫–æ–π —â–µ–∫—É, –æ–Ω –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Ä–µ–≤–µ—Ç, –∫–∞–∫ –¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–∞. –û–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è, –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—Ç –ª–∏ –∫—Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ–∑–∞–±—ã–≤–∞–µ–º—ã–π –≥–µ—Ä–æ–π –ø–ª–∞—á–µ—Ç, –∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º —Å–æ —Å–ø–µ—à–∏–≤—à–∏–º –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å –µ–≥–æ –≤ –±–æ–π ¬´—Å–æ–ø–ª—è–∫–æ–º¬ª. ¬´–°–æ–ø–ª—è–∫¬ª —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ —Å —Å–∞–º—ã–º —è–≤–Ω—ã–º —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–µ–º. ‚Äî –¢–µ–±—è –∫–∞–∫ –∑–æ–≤—É—Ç? ‚Äî –¥–æ–≥–∞–¥–∞–ª—Å—è, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –§—Ä–æ–ª. ‚Äî –ù–∏–∫–∏—Ç–æ–π, ‚Äî –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Ç–æ—Ç. ‚Äî –ê —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è —Ç–≤–æ—è? ‚Äî –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω. –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω! –ê—Ö, –≤–æ—Ç –æ–Ω —á–µ–π —Å—ã–Ω! –ü–æ—á–µ–º—É –§—Ä–æ–ª –≤—á–µ—Ä–∞ –Ω–µ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω–æ–≥–æ —Å—ã–Ω–∫–∞¬ª? –ï–º—É —è—Ä–∫–æ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª—Å—è –ø–ª—ã–≤—É—â–∏–π –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –æ–Ω–∏ –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –∫–∞—Ç–µ—Ä–∞ –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω, –æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –Ω–∞ –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –§—Ä–æ–ª —É–≤–∞–∂–∞–ª –≤—Å–µ–π –¥—É—à–æ–π.  ‚Äî –¢—ã ‚Äî –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω? ‚Äî –ø–æ—Å–ø–µ—à–∏–ª –ø–µ—Ä–µ—Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –§—Ä–æ–ª. ‚Äî –ù—É –¥–∞, —è –∂–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–µ–±–µ. ‚Äî –¢—ã —á—Ç–æ –∂–µ, –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –∫ –æ—Ç—Ü—É? ‚Äî –î–∞... ‚Äî –¢–≤–æ–π –æ—Ç–µ—Ü –≤ –º–æ—Ä–µ. ‚Äî –Ø –∑–Ω–∞—é. –ú–Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω–≥–∞... –£ –§—Ä–æ–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å–æ—Ö–ª–æ –≤ –≥–æ—Ä–ª–µ. –î–∞–≤–Ω–æ –ª–∏ –æ–Ω —Å–∞–º –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª –æ—Ç—Ü–∞ –≤ –º–æ—Ä–µ, –∂–¥–∞–ª –µ–≥–æ –∏ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —Ç–æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤, –æ–¥–∏–Ω —Å—Ä–µ–¥–∏ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–≤—à–∏–π —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞–±–∏—Ç—å—Å—è —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ? –ò —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω –∑–Ω–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —É–≤–∏–¥–∏—Ç –æ—Ç—Ü–∞, –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞! –û–Ω —Å–æ–≥–ª–∞—Å–µ–Ω –Ω–∞ –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω—É—é –≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É —Å —Ä–µ–º–Ω–µ–º, –ª–∏—à—å –±—ã –æ—Ç–µ—Ü –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è. –ù–æ –æ–Ω –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω–µ—Ç—Å—è. –§—Ä–æ–ª —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –ù–∏–∫–∏—Ç—É, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≤–∏–¥–µ–ª –µ–≥–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑. –û—á–µ–Ω—å –ø–æ—Ö–æ–∂! –ù—É, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∫–∞–∫ –∂–µ —Å—Ä–∞–∑—É –æ–Ω –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª? –ò –≥–ª–∞–∑–∞, –∏ –≥—É–±—ã, –∏ –≤–æ–ª–æ—Å—ã... —Ä—ã–Ω–¥–∏–Ω—Å–∫–∏–µ. –û—á–µ–Ω—å –ø–æ—Ö–æ–∂! –ò –æ—Ç–µ—Ü –µ–≥–æ —Ç–æ–∂–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω–µ—Ç—Å—è. –ê –æ–Ω –∏ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ... –í–æ—Ç –±–µ–¥–Ω—è–≥–∞! –§—Ä–æ–ª –æ—Ç –≤—Å–µ–π –¥—É—à–∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –±—ã–≤—à–µ–º—É —Å–æ–ø–ª—è–∫—É —à–µ—Ä—à–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≥—Ä—É–±–æ–≤–∞—Ç–æ, –Ω–æ —Å–æ –≤—Å–µ–π –ª–∞—Å–∫–æ–π, –Ω–∞ –∫–∞–∫—É—é –±—ã–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω: ‚Äî –ß—Ç–æ –∂–µ —Ç—ã –≤—á–µ—Ä–∞ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç—ã ‚Äî –Ý—ã–Ω–¥–∏–Ω? –Ø —Å —Ç–æ–±–æ–π –¥—Ä—É–∂—É. –ù–∏–∫–∏—Ç–∞ –∑–∞–ø—ã–ª–∞–ª –¥–æ —Å–∞–º—ã—Ö —É—à–µ–π. –í —Ç–∞–∫–æ–º –æ–Ω –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–µ –±—ã–ª –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –¥—Ä—É–∂–±—ã. 6–£–∑–Ω–∞–≤, —á—Ç–æ –µ–≥–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—Ç –≤ –Ω–∞—Ö–∏–º–æ–≤—Å–∫–æ–µ, –§—Ä–æ–ª —Ç–≤–µ—Ä–¥–æ —Ä–µ—à–∏–ª: ¬´–°–±–µ–≥—É –Ω–∞ –ú–∞–ª—É—é –∑–µ–º–ª—é, —Ç—É–¥–∞, –≥–¥–µ –≤–æ—é—é—Ǭª. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —Å—Ä–æ–∫–∞ –ø–æ–±–µ–≥–∞ –æ–Ω —Å–µ–±–µ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–∞ —à—Ç—É–∫–∞ —É—á–∏–ª–∏—â–µ. –°–±–µ–∂–∞—Ç—å –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ.  –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–≤ —Å –ù–∏–∫–∏—Ç–æ–π –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏, –≤ –Ω–µ–ø—Ä–∏—é—Ç–Ω–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ü–≤–µ—Ç–∞ –±—ã—á—å–µ–π –∫—Ä–æ–≤–∏, –≤–æ—è–∫–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –≤—ã–ø—è—Ç–∏–ª –≥—Ä—É–¥—å —Å –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–º –∏ –º–µ–¥–∞–ª—è–º–∏. –û–Ω —É–ø–∏–≤–∞–ª—Å—è —Å–≤–æ–∏–º –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –Ω–∞–¥ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω—ã–º–∏ —Å—ã–Ω–∫–∞–º–∏¬ª –∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è —É—á–∏—Ç—å –∏—Ö —É–º—É-—Ä–∞–∑—É–º—É. –£—á–∏–ª–∏—â–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å, –∏ –≤—Å–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏: –≤—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å –≤ –∫—É–±—Ä–∏–∫–∏ –∫–æ–π–∫–∏, –∞ –≤ –∫–ª–∞—Å—Å—ã ‚Äî –ø–∞—Ä—Ç—ã, –Ω–æ—Å–∏—Ç—å –≤ —Å—Ç–æ–ª–æ–≤—É—é —Å—Ç–æ–ª—ã –∏ –±–∞—á–∫–∏, –∞ –≤ –∫–∞–º–±—É–∑ ‚Äî –Ω–∞–∫–æ–ª–æ—Ç—ã–µ –¥—Ä–æ–≤–∞. –§—Ä–æ–ª –Ω–µ –±–æ—è–ª—Å—è —Ä–∞–±–æ—Ç—ã. –ò –µ–º—É –æ—á–µ–Ω—å –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è—Ç—å –Ω–µ—Ä–∞—Å—Ç–æ—Ä–æ–ø–Ω—ã—Ö –∏ —É—á–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–µ–ª–æ –¥–æ—à–ª–æ –¥–æ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π, –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –§—Ä–æ–ª –∑–Ω–∞–µ—Ç –∫—É–¥–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω—ã—Ö —Å—ã–Ω–∫–æ–≤¬ª: —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω —É—á–∏–ª –≤ —Å–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–π —à–∫–æ–ª–µ, –¥–∞–≤–Ω–æ –≤—ã–≤–µ—Ç—Ä–∏–ª–æ—Å—å –∏–∑ –±—É–π–Ω–æ–π –µ–≥–æ –≥–æ–ª–æ–≤—ã. –§—Ä–æ–ª –æ–±–ª–∞–¥–∞–ª –≤—Å–µ –∂–µ —Ç—Ä–µ–∑–≤—ã–º —É–º–æ–º. –û–Ω –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ ¬´–º–∞–º–µ–Ω—å–∫–∏–Ω—ã —Å—ã–Ω–∫–∏¬ª –ø–æ–¥–∫–æ–≤–∞–Ω—ã –∫—É–¥–∞ –ª—É—á—à–µ –µ–≥–æ. –û–Ω —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º –ø—Ä–µ–∫–ª–æ–Ω—è—é—Ç—Å—è —Å–≤–µ—Ä—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏ –∑–∞ –µ–≥–æ –±–æ–µ–≤–æ–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ, —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å, —É–º–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ —Ç–µ—Ä—è—Ç—å—Å—è –∏ –Ω–µ —Å–∫–∏—Å–∞—Ç—å –Ω–∏ –ø—Ä–∏ –∫–∞–∫–∏—Ö –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞—Ö –∏ ‚Äî –Ω—É, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, ‚Äî –∑–∞ –µ–≥–æ –≤—Ä–∞–Ω—å–µ. –ö–∞–∫ –º—ã —É–∂–µ –∑–Ω–∞–µ–º, –µ–≥–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ–¥–≤–∏–≥ —Å —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ–±—Ä–æ—Å –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∏ –≤ –ø–æ–º–∏–Ω–µ. –§—Ä–æ–ª —á–∞—Å—Ç–æ —Ö–≤–∞—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω –º–æ–∂–µ—Ç —Å–∞–º –∑–∞–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Å–Ω—ã ‚Äî —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≤–∏–¥–∏—Ç –ò–Ω–¥–∏—é –∏ —Ñ–∞–∫–∏—Ä–æ–≤ —Å–æ –∑–º–µ—è–º–∏, –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ ‚Äî –∏–Ω–¥–µ–π—Ü–µ–≤ –≤ –ê–º–µ—Ä–∏–∫–µ, –∞ –ø–æ—Å–ª–µ–∑–∞–≤—Ç—Ä–∞‚Äî—Ç–∏–≥—Ä–æ–≤ –∏ –ª—å–≤–æ–≤. –í –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –∫–∏–Ω–µ–º–∞—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–æ–≤ –°–µ–≤–∞—Å—Ç–æ–ø–æ–ª—è (—ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑ –∏–º–µ–ª –Ω–∞–∏–±–æ–ª—å—à–∏–π —É—Å–ø–µ—Ö) –æ–Ω –±—É–¥—Ç–æ –±—ã –≤–∏–¥–µ–ª ¬´–ß–∞–ø–∞–µ–≤–∞¬ª, –≥–¥–µ –ü–µ—Ç—å–∫–∞, –∞ –Ω–µ –ß–∞–ø–∞–µ–≤ –ø–æ–≥–∏–±, –∞ –ß–∞–ø–∞–µ–≤ –≤—ã–ø–ª—ã–ª. –§—Ä–æ–ª –≤—Ä–∞–ª –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –≤–¥–æ—Ö–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏ —Å–∞–º –∫—Ä–µ–ø–∫–æ –≤–µ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤–æ —Å–Ω–µ, —á—Ç–æ –∑–∞—Ö–æ—á–µ—Ç, –∏ —á—Ç–æ –Ω–∞ –æ–±—ã—á–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω—è–Ω–æ–º —ç–∫—Ä–∞–Ω–µ –í–∞—Å–∏–ª–∏–π –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ß–∞–ø–∞–µ–≤ –≤—ã–ø–ª—ã–≤–∞–ª, —Å–∏–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π, –∏ –∫–∞—Ä–∞–±–∫–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥... –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç.  –í–µ—Ä—é–∂—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–í–ù–ê), –ì–æ—Ä–ª–æ–≤ –û–ª–µ–≥ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–û–ê–ì), –ú–∞–∫—Å–∏–º–æ–≤ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–í–í), –ö–°–í. 198188. –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, —É–ª. –ú–∞—Ä—à–∞–ª–∞ –ì–æ–≤–æ—Ä–æ–≤–∞, –¥–æ–º 11/3, –∫–≤. 70. –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á, –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å. karasevserg@yandex.ru

11.05.201309:3211.05.2013 09:32:35

0

10.05.201309:5410.05.2013 09:54:43

–ù–∞–º, –æ–ø–∏—Ä–∞—è—Å—å –Ω–∞ –≤—Å–µ –≤—ã—à–µ—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–µ –æ–± –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –Ω–∞—à–µ–≥–æ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É–±–µ–¥–∏—Ç—å —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ñ–ª–∞–≥–º–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã, –∑–∞—Ç–µ–º –≥–µ–Ω–¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º—ã —Å–∞–º–∏ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã —Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è —Å —ç—Ç–æ–π –∑–∞–¥–∞—á–µ–π. –ü–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏ –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–µ —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞–π—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä—è–º–æ –≥–ª–∞–≤–∫–æ–º—É –í–ú–§. –Ý–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏. –ö –¥–Ω—é —Å–ø–ª–∞–≤–∞ –ø–æ –ê–º—É—Ä—É —Å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –ø–æ—Ö–æ–¥–Ω—ã–º —à—Ç–∞–±–æ–º –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–∫–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –≤ –∑–∞—á–µ—Ö–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º –≤–∏–¥–µ —É–∂–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ –∫–∏–ª—å–±–ª–æ–∫–∞—Ö –ª–æ–¥–∫–∞, –ø—Ä–∏–±—ã–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã —Å—Ç—Ä–æ—è—â–∏—Ö—Å—è –∏ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö—Å—è –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥–∞—Ö –ë–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –ö–∞–º–Ω—è –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã—Ö –ª–æ–¥–æ–∫ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞ –î–∂–∞–Ω–µ–ª–∏–¥–∑–µ.  –ì—Ä—É–ø–ø–∞ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–æ–≤ –∏ –º–∏—á–º–∞–Ω–æ–≤ –Ý–ü–ö–°–ù ¬´–ö-258¬ª. –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫-–Ω–∞-–ê–º—É—Ä–µ. 1972 –≥–æ–¥ –ó–ê–í–û–î–°–ö–ò–ï –ò –ì–û–°–´–ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –¥–æ–∫–∞ –∏ –≤—Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞ —è–∫–æ—Ä—å –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –±—É—Ö—Ç –¢–∞—Ç–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–ª–∏–≤–∞ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —É—Å—Ç—å—è –ê–º—É—Ä–∞. –Ý—è–¥–æ–º –Ω–∞ —è–∫–æ—Ä–µ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π –º–æ—Ä—Å–∫–æ–π –±—É–∫—Å–∏—Ä, –Ω–∞ –Ω–µ–º –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∞—Å —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—Ç—å –≤ —Ö–æ–¥–µ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–π. –£ –Ω–∞—Å –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π —Å–¥–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–æ–º. –í –Ω–æ—á—å –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –≤–≤–æ–¥ –ì–≠–£. –ù–∞ –≤—Å–µ—Ö –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã—Ö –ë–ü –∏ –ö–ü (–±–æ–µ–≤—ã—Ö –ø–æ—Å—Ç–∞—Ö –∏ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–Ω—ã—Ö –ø—É–Ω–∫—Ç–∞—Ö), –∫—Ä–æ–º–µ –Ω–∞—à–∏—Ö, –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã, —Å—Ç—Ä–∞—Ö—É—é—Ç. –ö —É—Ç—Ä—É –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ –≤–≤–µ–ª–∏—Å—å, –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –ú–ö–£ (–º–∏–Ω–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É–µ–º—ã–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç–∏ —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏), –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –Ω–∞ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ –æ—Ç –ø–∞—Ä–æ–≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–æ–≤. –ü—Ä–æ–≥—Ä–µ–ª–∏ —Ç—É—Ä–±–∏–Ω—ã –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü-—Ç–æ: ¬´–ü–æ –º–µ—Å—Ç–∞–º —Å—Ç–æ—è—Ç—å —Å —è–∫–æ—Ä—è —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è!¬ª. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –Ω–µ —Å–¥–µ—Ä–∂–∞–ª –≤–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏—è –≤ –≥–æ–ª–æ—Å–µ. –®—É—Ç–∫–∞ –ª–∏, —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –≥–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–æ —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –∫–∞–∫ —è –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª —Å –º–æ—Å—Ç–∏–∫–∞ –¥–∏–∑–µ–ª—å–Ω–æ–π —Å—É–±–º–∞—Ä–∏–Ω—ã –≤–æ–¥–æ–∏–∑–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ–º –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å 1350 —Ç! –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –∞—Ç–æ–º–æ—Ö–æ–¥ –≤–æ–¥–æ–∏–∑–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ–º –ø–æ—á—Ç–∏ –≤ 10 —Ä–∞–∑ –±–æ–ª—å—à–µ! –¢–∞ –¥–∏–∑–µ–ª—é—Ö–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å–ª—É—à–Ω–∞, –∫–∞–∫ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥! –í–∞–ª—å—Å —Ç–∞–Ω—Ü–µ–≤–∞—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ! –ê –Ω–∞ —á—Ç–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω —ç—Ç–æ—Ç? –ò–¥–µ–º. –ò–¥–µ—Ç –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ! –ù–µ–ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–∞—è —Ç–∏—à–∏–Ω–∞, –¥–∏–∑–µ–ª—è –∂–µ –Ω–µ –≥—Ä–µ–º—è—Ç, —Ç—É—Ä–±–∏–Ω—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç –±–µ—Å—à—É–º–Ω–æ. –ó–∞ –±–æ—Ä—Ç–æ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ —à–µ–ª–µ—Å—Ç –ø–µ–Ω–Ω—ã—Ö —É—Å–æ–≤ –æ—Ç –æ–≤–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –Ω–æ—Å–∞, –ø–µ–Ω–∞ –≤–¥–æ–ª—å –±–æ—Ä—Ç–∞ –¥–∞ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–π –ø–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–∏–ª—å–≤–∞—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π —Å–ª–µ–¥ –∑–∞ –∫–æ—Ä–º–æ–π! –ü–æ–≥–æ–¥–∞ –±–ª–∞–≥–æ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–∞, –æ—Å–µ–Ω—å –≤ –ü—Ä–∏–º–æ—Ä—å–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ª—É—á—à–µ –ª–µ—Ç–∞. –ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è –∏–¥—É—Ç –ø–æ –ø–ª–∞–Ω—É. –ù–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏ —Å—É—Ç–∫–∏ –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—è –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –≤–ª–∞–¥–µ—é –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–æ–π –∏ –º–æ–≥—É –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—å –ì–ö–ü, –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –ø–æ –ª–æ–¥–∫–µ, –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –≥–¥–µ –∏ —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç—Å—è, –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å –ª—é–¥—å–º–∏, –ø–æ—Å–ø—Ä–æ—à–∞—Ç—å —Ä–∞–±–æ—Ç—è–≥: ¬´–ö–∞–∫ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∞—à–∏ –º–∏—á–º–∞–Ω–∞?¬ª. –ù–æ —á—Ç–æ —ç—Ç–æ? –ù–∏ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –ë–ü –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–±–æ—Ç—è–≥–∏, –æ–Ω–∏ –≤—Å–µ –∏–ª–∏ –¥—Ä—ã—Ö–Ω—É—Ç –≤ –∫–∞—é—Ç–∞—Ö, –∏–ª–∏ –∑–∞–±–∏–≤–∞—é—Ç ¬´–∫–æ–∑–ª–∞¬ª! –û—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∞ –∏ —Å—Ç–∞—Ä–ø–æ–º–∞ –∫ –æ—Ç–≤–µ—Ç—É! ‚Äî –î–∞ —É—Å–ø–æ–∫–æ–π—Ç–µ—Å—å –≤—ã. –û–Ω–∏ –∑–Ω–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—é—Ç. –ú–æ–∂–µ—Ç–µ –±—ã—Ç—å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã, –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω–∏ —Å–ø—è—Ç, —Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –Ω–∞ 100% —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã –≤ –≤–∞—à–∏—Ö —Ä–µ–±—è—Ç–∞—Ö, —Ç–∞–∫–∏—Ö –µ—â–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∏. –Ø —Å–∞–º —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è.  –°—Ç–∞—Ä–ø–æ–º –µ–≥–æ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞–ª: ‚Äî –í—Å–µ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, –±—É–¥—å—Ç–µ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã. –ù–æ –∑–∞–º–ø–æ–ª–∏—Ç—É, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä—É –ê–Ω—Ç–æ–Ω–æ–≤–∏—á—É, —è –≤—Å–µ –∂–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ¬´–ë–¥–∏!.¬ª –ó–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ä–æ–∫, –±–µ–∑ –∑–∞—Ö–æ–¥–∞ –≤ –±–∞–∑—É. –ù–∏ –æ–¥–∏–Ω –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ –Ω–µ –±–∞—Ä–∞—Ö–ª–∏–ª. –£–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º–æ—Å—Ç—å –ª–æ–¥–∫–∏ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–∞! –ü–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —è –µ–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –î–∞–∂–µ –ø—Ä–∏ —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∫–µ –≤ —Å—Ç–µ—Å–Ω–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–∞–≤–∞–Ω–∏ –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω–æ–π –±–∞–∑—ã –≤ –ë–æ–ª—å—à–æ–º –ö–∞–º–Ω–µ –æ–Ω–∞ –Ω–µ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–Ω–µ—Å–ª–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö —Å—é—Ä–ø—Ä–∏–∑–æ–≤. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π –æ—Ç—Å—Ç–æ—è, —É—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–µ –º–µ–ª–∫–∏—Ö –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π, —Å–±–æ—Ä –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏, –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏–µ –∏ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞—Ü–∏–∏ –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏. –ó–∞ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å –∏ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å —Å–µ–º—å—é, ¬´–±–æ–ª—å—à–æ–π –∫—Ä—É–≥¬ª –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª—Å—è. –ì–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏—è, –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å. –ù–µ –ø–æ–º–Ω—é —É–∂–µ –ø–æ—á–µ–º—É, –Ω–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–≤. –•–æ—Ä–æ—à–æ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω. –ü–æ–≤—Ç–æ—Ä–Ω–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ –∑–∞–º–µ—Ä –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–π —à—É–º–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Ä–∞–±–ª—è. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞–º –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –∑–∞–º–µ—Ä–∞ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏, –ø–æ–¥—É–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –æ—à–∏–±–∫–∞: —à—É–º–Ω–æ—Å—Ç—å –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –º–Ω–æ–≥–æ –º–µ–Ω—å—à–µ, —á–µ–º –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∞—Å—å, –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ, –∫–∞–∫ —É –∞–º–µ—Ä–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –ª–æ–¥–æ–∫. –ö—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ¬´–ù–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å!¬ª. –ü–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ —Å–ø–µ—Ü–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä—É, —Å—É–¥–Ω–æ-–∏–∑–º–µ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å –≤—ã–≤–µ—Å–∏–ª–æ –µ–µ –Ω–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ, –∏ –º—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –ø–æ–¥ –Ω–µ–π –ø–∞—Ä—É —Ä–∞–∑. –ù—É –∏ —á—Ç–æ? –ü–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç. –ö–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ç–æ—Ä—ã –∏ —Å—É–¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª–∏ –ø–æ–ª–æ–º–∞–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—ã –Ω–∞–¥ —Ñ–µ–Ω–æ–º–µ–Ω–æ–º, –Ω–æ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏—Ç—å –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏. –ê —è –≤–∑—è–ª —ç—Ç–æ —Å–µ–±–µ –Ω–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∫—É –∏ –µ—â–µ –±–æ–ª–µ–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—Ç–∞–ª –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—å—Å—è –∫ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–µ–Ω–∏—é –º–∞–ª–æ—à—É–º–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ ‚Äî —Å–æ–±–ª—é–¥–∞–π –º–æ—Ä—Å–∫—É—é –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—É. –ü–µ—Ä–µ–±–æ—Ä–æ—á–Ω—ã–º–∏ –¥–≤–µ—Ä—å–º–∏ –Ω–µ —Ö–ª–æ–ø–∞–π, –≤—Å–µ –ø–∞–π–æ–ª—ã –≤ —ç–Ω–µ—Ä–≥–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –æ—Ç—Å–µ–∫–∞—Ö –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã—Ç—å –∂–µ—Å—Ç–∫–æ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω—ã, –≤—Å–µ –≤–∏–±—Ä–∏—Ä—É—é—â–∏–µ –∫–∞–±–µ–ª–∏, —Ç—Ä—É–±–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–¥—ã –∏ —Ç. –¥. –∫–∞–∫ –≤ –ª–µ–≥–∫–æ–º –∫–æ—Ä–ø—É—Å–µ, —Ç–∞–∫ –∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–ø—É—Å–∞ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω—ã —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–µ–∑–∏–Ω–æ–≤—ã–µ –ø—Ä–æ–∫–ª–∞–¥–∫–∏. –ó–∞ –≤—Ä–µ–º—è –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–≤ –≤ –º–æ—Ä–µ –Ω–∞ –≥–æ—Å–∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –µ—â–µ –±–æ–ª–µ–µ —É—Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª—Å—è –≤ —ç–∫—Å–ø–ª—É–∞—Ç–∞—Ü–∏–∏ –∏ –æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–∏ —Å–≤–æ–µ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏, –∞ —è —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º–æ—Å—Ç—å –∏ –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å .  –î–∞, –ª–æ–¥–∫–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –∫–∞–∫ –≤ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–º, —Ç–∞–∫ –∏ –≤ –Ω–∞–¥–≤–æ–¥–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏. –ë—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π —Å–ª—É—á–∞–π. –í–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–±–æ–ª–µ–ª –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ ‚Äî –ø—Ä–∏—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ —Å—Ç–∞—Ä–∞—è –±–æ–ª—è—á–∫–∞. –î–æ–Ω–µ—Å –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥. –ü–æ–ª—É—á–∞—é –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É: ¬´–ë–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç –≤ –≥–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–ª—å. –í—ã—Å—ã–ª–∞–µ–º —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–π –∫–∞—Ç–µ—Ä. –û–±–µ—Å–ø–µ—á—å –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á–∏ –±–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ –∫–∞—Ç–µ—Ĭª. –ú–æ—Ä–µ, —Ö–æ—Ç—å –∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ, –Ω–æ –≤–æ–ª–Ω—É–µ—Ç—Å—è, —á—É—Ç—å –±–æ–ª–µ–µ 3 –±–∞–ª–ª–æ–≤. –õ–æ–¥–∫—É –∫–∞—á–∞–µ—Ç –Ω–µ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–æ –∫–∞—Ç–µ—Ä —É –±–æ—Ä—Ç–∞ –Ω–µ —É–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è. –ù–∞–¥–æ –≥–¥–µ-—Ç–æ —É–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –æ—Ç –ø—Ä—è–º–æ–π –≤–æ–ª–Ω—ã, –∑–∞–π—Ç–∏ –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à—É—é –±—É—Ö—Ç—É. –ë–ª–∏–∂–∞–π—à–∞—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –±—É—Ö—Ç–æ—á–∫–∞ –Ω–∞ —é–∂–Ω–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞ –ê—Å–∫–æ–ª—å–¥. –°–º–æ—Ç—Ä—é –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç—É. –ì–ª—É–±–∏–Ω—ã –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è—é—Ç, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å —É–∂ —Ç–µ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–æ, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –∫–∞–º–Ω–∏. –®—Ç—É—Ä–º–∞–Ω —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–µ—Ç—Å—è... –ê —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –¥–æ–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–µ –æ—Ç –í–ª–∞–¥–∏–≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –ø–æ–ª–Ω—ã–º —Ö–æ–¥–æ–º –∏–¥–µ—Ç —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–π –∫–∞—Ç–µ—Ä. –£–∂–µ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ —Å–≤—è–∑—å: ¬´–ì–¥–µ –±—É–¥–µ–º –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞—Ç—å –±–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ?¬ª. –ê-–∞, –ª–∞–¥–Ω–æ! –Ý–µ—à–∏–ª—Å—è. –í–æ—à–ª–∏ –≤ –±—É—Ö—Ç—É, –∫–∞—Ç–µ—Ä –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª, –±–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–∏... –°–Ω–æ—Å–∏—Ç –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ —É–≥—Ä–æ–∂–∞—é—â–µ –ø–µ–Ω—è—Ç –∫–∞–º–Ω–∏... –¢—É—Ä–±–∏–Ω—ã –≤—Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–π –Ω–∞ –ø–æ–ª–Ω—É—é... –ú–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ, –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Ä–≤–∞–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä. –ü–µ—Ä–µ–≤–µ–ª–∏ –¥—É—Ö! –ù–æ –ª–æ–¥–∫–∞ –º–æ–ª–æ–¥–µ—Ü, –∫–∞–∫ –≤–µ–ª–æ—Å–∏–ø–µ–¥! –í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ–º—Å—è –≤ –ë–æ–ª—å—à–æ–π –ö–∞–º–µ–Ω—å. –ï—Å—Ç—å ¬´–¥–æ–±—Ė欪 –Ω–∞ –≤—Ö–æ–¥. –í–æ—à–ª–∏ –Ω–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π —Ä–µ–π–¥, –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç –≤–ª–µ–≤–æ –∫ –ø–∏—Ä—Å—É –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω–æ–π –±–∞–∑—ã... –í–¥—Ä—É–≥ –æ—Ç –û–î: ¬´–ó–∞–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä–µ–π–¥–µ!¬ª. –û—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ ¬´—Ä–µ–≤–µ—ėŬª, –æ–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –∏–Ω–µ—Ä—Ü–∏—é, –∂–¥–µ–º. –í–µ—Ç–µ—Ä–∫–æ–º –ª–æ–¥–∫—É —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç, —á—É—Ç—å-—á—É—Ç—å, –Ω–æ —Å–Ω–æ—Å–∏—Ç –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É, –±—É—Ö—Ç–∞ —É–∑–∫–∞—è. –ó–∞–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –û–î: ¬´–í —á–µ–º –¥–µ–ª–æ?¬ª. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ —Å—Ç—Ä–æ—è –±—É–∫—Å–∏—Ä, –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è —Å —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏–º –∑–∞–≤–æ–¥–æ–º ¬´–ó–≤–µ–∑–¥–∞¬ª –Ω–∞—Å—á–µ—Ç –±—É–∫—Å–∏—Ä–∞. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω—É–∂–Ω–æ –∫–æ—Ä–º–æ–π –∫ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –∑–∞–≤–æ–¥–∞, –∞ –ø—Ä–∞–≤—ã–º –±–æ—Ä—Ç–æ–º –∫ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ—Ç —Å—Ç—É–ø–∏—Ü –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤ –¥–æ —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏ –ø–æ –∫–æ—Ä–º–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∞ –Ω–æ—Å –ª–æ–¥–∫–∏ —Ç–æ—Ä—á–∏—Ç –∑–∞ —Å—Ä–µ–∑ –ø—Ä–∏—á–∞–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ —Ä—É–±–∫–∏. –ß–∏—Å—Ç–æ–π –≤–æ–¥—ã –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –ø–æ –Ω–æ—Å—É –æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ 100-120, –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ, —Ç.–µ. –Ω–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–µ –∫ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—É –Ω—É–∂–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –≤–ª–µ–≤–æ –≥—Ä–∞–¥—É—Å–æ–≤ —ç–¥–∞–∫ –Ω–∞ 100-110 –∏ –ª–∞–≥–æ–º —Å–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∫ –ø—Ä–∏—á–∞–ª—É. –¢–∞–∫–æ–π –º–∞–Ω–µ–≤—Ä –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏–≤–∞–ª—Å—è, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –¥–≤—É–º—è –±—É–∫—Å–∏—Ä–∞–º–∏, –≤ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –æ–¥–Ω–∏–º. –í –¥–∞–Ω–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –Ω–∞–º –Ω–µ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ, –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–π –±—É–∫—Å–∏—Ä —Å –∫—Ä—ã–ª—å—á–∞—Ç—ã–º –¥–≤–∏–∂–∏—Ç–µ–ª–µ–º –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ —Å—Ç—Ä–æ—è, –∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π ¬´–±—ã—á–æ–∫¬ª –≥–¥–µ-—Ç–æ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª. –û–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–µ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª–æ—Å—å. –¢–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º, –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—è —Ç—É—Ä–±–∏–Ω–∞–º–∏ –¥–ª—è —É–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –±—É—Ö—Ç—ã, –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –∏ –Ω–∞ –º–µ–ª–∫–æ–≤–æ–¥—å–µ –ª–æ–¥–∫–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —Å–ª—É—à–∞–µ—Ç—Å—è –∏ —Ä—É–ª—è, –∏ —É–ø–æ—Ä–∞ –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤. –û–î –≤—Å–µ –¥–∞–µ—Ç: ¬´–ñ–¥–∞—Ç—å, –∂–¥–∞—Ç—å –∏ –∂–¥–∞—Ǘ嬪. –ê —è —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è –∏ –ø–æ—à–µ–ª –∫ –ø–∏—Ä—Å—É. –ù–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –∑–∞–≤–æ–¥–∞ –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç—ã –∏ —Ä–∞–±–æ—á–∏–µ –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —Ñ–∏–≥—É—Ä–∞ –≥–µ–Ω–¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä–∞ –î–µ–µ–≤–∞. .  –¢–æ–ª–ø–∞ –Ω–∞ –ø—Ä–∏—á–∞–ª–µ –ø—Ä–∏–º–æ–ª–∫–ª–∞, —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—Ç—Å—è —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–∞ –∏ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≥–æ—Å—ã, —Ö–æ—Ç—å –∏ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å, –Ω–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ –∏ –¥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω–æ, –∞ –≤–¥—Ä—É–≥ —á—Ç–æ –Ω–∞ —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∫–µ? –Ø –∂–µ —É–∂–µ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª –≤ –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –ª–æ–¥–∫–∏, –∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞, –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏—Å—å —á–µ—Ç–∫–æ. –í—Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–π —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, –ª–µ–≤–æ–π –æ–±–æ—Ä–æ—Ç—ã –Ω–∞–∑–∞–¥ ‚Äî —Ç–æ —á—É—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ, —Ç–æ —á—É—Ç—å –º–µ–Ω—å—à–µ... –¢–∞–∫, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–æ—Å–æ–º –≤–ø–µ—Ä–µ–¥... –ß–∏—Å—Ç–∞—è –≤–æ–¥–∞ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –µ—â–µ... –ï—Å—Ç—å... ‚Äî –û—Ç–¥–∞—Ç—å —è–∫–æ—Ä—å! –õ–µ–≤–∞—è —Ç—É—Ä–±–∏–Ω–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ –º–∞–ª—ã–π... –°—Ç–æ–ø –ª–µ–≤–∞—è! –¢–∞-–∞-–∫, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–ø—è—Ç—å –≤—Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–π... –ü—Ä–∏–∂–∏–º–∞–µ–º—Å—è... ‚Äî –í –∫–æ—Ä–º–µ, –¥–æ–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –¥–æ —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏! –ü—Ä–∞–≤–∞—è –≤–ø–µ—Ä–µ–¥ –º–∞–ª—ã–π! –°—Ç–æ–ø –ø—Ä–∞–≤–∞—è! –°—Ç–∞—Ä–ø–æ–º, –ø–æ–¥–∞–≤–∞–π —à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤—ã. –ü–æ–¥–∞–Ω–∞ —Å—Ö–æ–¥–Ω—è, —Å—Ö–æ–∂—É –Ω–∞ –ø—Ä–∏—á–∞–ª. –£ —Ç—Ä–∞–ø–∞ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ —à—Ç–∞–±–∞ –ë–Ý–°–ü–õ (–±—Ä–∏–≥–∞–¥–∞ —Å—Ç—Ä–æ—è—â–∏—Ö—Å—è –∏ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö—Å—è –ü–õ) –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω 1 —Ä–∞–Ω–≥–∞ –®–µ–±–∞–Ω–∏–Ω, –º–æ–π –æ–¥–Ω–æ–∫–∞—à–Ω–∏–∫ –ø–æ –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏–∏. ‚Äî –¢—ã —á—Ç–æ? –ö—É-–∫—É! –ù–µ –º–æ–≥ –¥–æ–∂–¥–∞—Ç—å—Å—è –±—É–∫—Å–∏—Ä–∞? ‚Äî –¢–∞–∫ –µ–≥–æ –∏ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ—Ç. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –ª–æ–¥–∫—É –Ω–∞ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–º —Ä–µ–π–¥–µ. –ê —Ç—É—Ç –∫–∞–∫ –≤–µ—Ä—Ç–µ—Ç—å—Å—è? –°–º–æ—Ç—Ä–∏, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è–∫–æ—Ä—å-—Ü–µ–ø–µ–π –∏ —Ç—Ä–æ—Å–æ–≤ —Å–æ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω –æ—Ç ¬´–º–µ—Ä—Ç–≤—è–∫–æ–≤¬ª, –∏ –≤—Å–µ –ø–æ–¥ –º–µ–Ω—è. –ü–æ–¥–æ—à–µ–ª –î–µ–µ–≤. ‚Äî –ù—É, —Ç—ã –¥–∞–µ—à—å! –í–∏–Ω—Ç—ã –æ—Ç —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤—É—Ö! –£ –º–µ–Ω—è —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–∞–ª–æ –≤ —Ç–æ–º –∂–µ —Ç–µ–º–ø–µ, —á—Ç–æ –∏ –≤–∏–Ω—Ç—ã. –¢—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–æ–∏—Ç –æ–¥–∏–Ω –≤–∏–Ω—Ç? –ï–≥–æ –∂–µ —Ç–æ—á–∞—Ç –Ω–∞ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –∏–º–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–º —Å—Ç–∞–Ω–∫–µ! ‚Äî ..? ‚Äî ... –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤! ‚Äî –ë–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—É–¥—É. ‚Äî –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—à—å. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ–≤–∏–∑–∏–∏ –∏ –æ—Ç–¥–µ–ª–∫–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥. –ü–æ—Å–ª–µ —Ä–∞—Å—Ö–æ–ª–∞–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è –Ø–≠–£ –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫—É –Ω–∞–≤–∞–ª–∏–ª–∞—Å—å, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, —Ü–µ–ª–∞—è —Ä–æ—Ç–∞ –º–∞–ª—è—Ä—à. –û–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ–∫—Ä–∞—Å–∫–∞, –æ—Ç–¥–µ–ª–∫–∞, –º–∞—Ä–∞—Ñ–µ—Ç. –¢–æ—Ä–æ–ø—è—Ç—Å—è. –¢–æ—Ä–æ–ø—è—Ç—Å—è –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç—å –¥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω—É—é —Å–¥–∞—á—É –∑–∞–∫–∞–∑–∞. –ö–∞–∫ –∂–µ, –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∏ –Ω–∞ –Ω–æ—Å—É! –ö–∞–∫-—Ç–æ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç –∫ –¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä—É –¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ—á–Ω–æ–π –±–∞–∑—ã. –í –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–Ω–æ–º –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç–µ –≥–µ–Ω–¥–∏—Ä–µ–∫—Ç–æ—Ä, —á–ª–µ–Ω—ã –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏, –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∏. ‚Äî –ù—É —á—Ç–æ, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–≤–æ—è –ø–æ–¥–ø–∏—Å—å –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å. ‚Äî –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ? –£ –º–µ–Ω—è –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–º –ø–æ—Å—Ç—É —Ü–µ–ª—ã–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π –∏ –Ω–µ–¥–æ–¥–µ–ª–æ–∫.  ‚Äî –î–∞ –≤—Å–µ —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º! –ù–µ –≤–æ–ª–Ω—É–π—Å—è, –ø–æ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–π! ‚Äî –ù–µ—Ç, —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –ø–æ–π–º–µ—Ç. –ö –∫–æ–Ω—Ü—É –¥–Ω—è –æ–ø—è—Ç—å –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—é—Ç. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∑–≤–æ–Ω–∏–ª–∏ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É, –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, –º–æ–ª, –≥–ª–∞–≤–∫–æ–º —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞—Ç—å. ‚Äî –ß—Ç–æ, –µ—Å—Ç—å –∏ –µ–≥–æ —Ç–µ–ª–µ–≥—Ä–∞–º–º–∞? ‚Äî –¢–µ–ª–µ–≥—Ä–∞–º–º—ã –Ω–µ—Ç, –Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –æ–Ω —Å–æ–≥–ª–∞—Å–µ–Ω. ‚Äî –í—ã–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å –º–æ–≥—É —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–∏—Å—å–º–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ. –í –Ω–æ—á—å –î–µ–µ–≤ —Å–æ–±—Ä–∞–ª –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤ —Ü–µ—Ö–æ–≤, –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–æ–≤, —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞. –ö–æ–≥–æ-—Ç–æ —Å–Ω—è–ª, –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –ø—Ä–∏–≥—Ä–æ–∑–∏–ª —Å–Ω—è—Ç—å. –Ý–≤–∞–ª –∏ –º–µ—Ç–∞–ª. –í –Ω–æ—á—å –∂–µ –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫—É –∑–∞–¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ 150 —Ä–∞–±–æ—Ç—è–≥, –±—Ä–∏–≥–∞–¥–∏—Ä–æ–≤ –∏ –º–∞–ª—è—Ä—à. –û—Ç –Ω–∞—Å –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏–µ–º—â–∏–∫–æ–≤ –≤—Å–µ—Ö –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π –∏ –Ω–µ–¥–æ–¥–µ–ª–æ–∫. –ò —Ç–∞–∫ –¥–Ω—è —Ç—Ä–∏. –í—ã—á–∏—Å—Ç–∏–ª–∏, –≤—ã–∫—Ä–∞—Å–∏–ª–∏, –ø–µ—Ä–µ–¥–µ–ª–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ, –≤—Å–µ –¥–æ–≤–µ–ª–∏ –¥–æ —É–º–∞. –≠–∫–∏–ø–∞–∂, –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ, —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞–ª, –ø–æ–¥—á–∏—â–∞–ª, –ø–æ–¥–∫—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª, –º–∞—Ä–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª ‚Äî –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–∏—Ç—å—Å—è –ø–æ –∑–∞–¥–∞—á–∞–º ‚Ññ 1 –∏ ‚Ññ 2, –Ω–æ —É–∂–µ –±–µ–∑ –±—É–∫–≤ ¬´–∞¬ª. –ù–∞–¥–æ –∂–µ –¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è –ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É! –ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, —Ç—Ä—É–¥–æ–µ–º–∫–∞—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ ‚Äî –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å, —Ä–∞–∑–Ω–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ –æ—Ç—Å–µ–∫–∞–º –∏ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –ø–æ —à—Ç–∞—Ç–Ω—ã–º –º–µ—Å—Ç–∞–º –∫–æ—Ä–∞–±–µ–ª—å–Ω–æ–µ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ, —è—â–∏–∫–∏ –ó–ò–ü–∞, —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏ –Ý–î–£, –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç—ã –í-64 –∫ –Ω–∏–º, —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω–æ–π –ü–õ (–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—ã –ò–î–ê, –≥–∏–¥—Ä–æ–∫–æ–º–±–∏–Ω–µ–∑–æ–Ω—ã –∏ —à–µ—Ä—Å—Ç—è–Ω–æ–µ –≤–æ–¥–æ–ª–∞–∑–Ω–æ–µ –±–µ–ª—å–µ). –ê –µ—â–µ: —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å, —É–ø–∞–∫–æ–≤–∞—Ç—å –∏ ¬´—Ä–∞—Å—Ç–æ–ª–∫–∞—Ǘ嬪 —Ü–µ–ª–µ—Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∏–¥–∞–Ω–æ–µ: –∫—Ä–∞—Å–∫–∏, –ª–∞–∫–∏, –∫–∏—Å—Ç–∏, —Å–∫—Ä–µ–±–∫–∏, –∫–∞—Ä—â–µ—Ç–∫–∏... –ê –µ—â–µ –ø–æ—Å—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø–æ–ª–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∞ —Å–¥–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã (—ç—Ç–æ –ø–æ–¥–ª–µ–∂–∞–ª–æ —Å–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—é –∏ —É—Ç–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∫–∞–∫ –±/—É, –Ω–æ —É –Ω–∞—Å –∂–µ –æ–Ω–æ –Ω–µ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö —Å–¥–∞—Ç—á–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–æ) –∏ —Ç. –ø., —Ç. –µ. –≤—Å–µ —Ç–æ, —á—Ç–æ –º–æ–≥–ª–æ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º –¥–ª—è —Ñ–ª–æ—Ç—Å–∫–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ –∏ —Å–ª—É–∂–±—ã. –ù–∞–¥–æ –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –¥–æ–ª–∂–Ω–æ–µ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–µ–¥—É—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–∞ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω-–ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ –ë–µ–ª–æ–∑–µ—Ä–æ–≤–∞ –∏ –±–∞—Ç–∞–ª–µ—Ä–∞ –î—É–¥—á–µ–Ω–∫–æ. –ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≤–æ—Ä—á–∞–Ω–∏–µ –∏ –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö (–∏ —è –±—ã–ª —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö, –º–æ–ª ¬´–∑–∞—Ö–ª–∞–º–ª—è–µ—Ç–µ¬ª), –≤—Å–µ —ç—Ç–æ (–∏ –∫–∞–∫!) –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞–º –ø–æ—Ç–æ–º. –Ý–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–º –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–∞–±–ª–µ –±—ã–ª–æ –≥–¥–µ, –∑–∞–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∏ –∏ –ø—É—Å—Ç—ã–µ —Ç–æ—Ä–ø–µ–¥–Ω—ã–µ –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—ã, –∫–æ–µ-—á—Ç–æ –ø–æ—à–ª–æ –∏ –≤ –ø—É—Å—Ç—ã–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω—ã–µ —à–∞—Ö—Ç—ã, –æ—Ä—É–∂–∏–µ –∂–µ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç—å –±—É–¥–µ–º –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–µ.  –ü—Ä–∏—à–ª–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏, –ø–æ–¥–Ω—è–≤ –í–æ–µ–Ω–Ω–æ-–ú–æ—Ä—Å–∫–æ–π —Ñ–ª–∞–≥ –°–°–°–Ý –∏ –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–≤ —ç—Ç–æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–µ —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –º—ã –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –∫ –ø–∏—Ä—Å—É –¥–∏–≤–∏–∑–∏–∏ –ê–ü–õ –≤ –ö–£–Ý–° –ù–ê –ö–ê–ú–ß–ê–¢–ö–£–ó–¥–µ—Å—å –º—ã —É–∂–µ –±—ã–ª–∏, —Å—Ç–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∫–æ–π –≤ –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫. –Ý–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Ç–æ–º –∂–µ –∫—É–±—Ä–∏–∫–µ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤—Å–µ —Å–∏–ª—ã –Ω–∞ —Å–∫–æ—Ä–µ–π—à–µ–µ –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –∑–∞–¥–∞—á–∞–º ‚Ññ 1 –∏ ‚Ññ 2 ‚Äî –∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥, —Ç–æ—á–Ω–µ–µ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä, –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É! –ü–µ—Ä–≤—É—é –∑–∞–¥–∞—á—É –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –∏ —Å–¥–∞–ª–∏ –±–µ–∑ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º. –ü—Ä–æ–±–ª–µ–º—ã –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∏ —Å —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º –ø–ª–∞–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ª–∏—á–Ω–æ –µ–∑–¥–∏—Ç—å –≤ —à—Ç–∞–± —Ñ–ª–æ—Ç–∞. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ ¬´–±–µ–ø–µ—à–Ω–∏–∫–∏¬ª (–æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—ã —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –±–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ —Ñ–ª–æ—Ç–∞) –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏—è –≤ –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ —ç–∫–∏–ø–∞–∂–∞ –∫ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥—É, –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –ø–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å —Å –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏ –ø–µ—Ä–≤–æ–ª–∏–Ω–µ–π–Ω—ã–π —ç–∫–∏–ø–∞–∂ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–∞ –Ω–∞—à–µ–≥–æ ¬´–∂–µ–ª–µ–∑–∞¬ª –∫ –º–µ—Å—Ç—É –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è, –∞ –Ω–∞—Å, ¬´–Ω–µ—Å–º—ã—à–ª–µ–Ω—ã—à–µ–π¬ª, –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å ¬´–º–∞–ª–æ–π —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å—鬪 —Ä–µ–π—Å–æ–≤—ã–º —Ç–µ–ø–ª–æ—Ö–æ–¥–æ–º. –¢–∞–∫–æ–≥–æ —É–Ω–∏–∂–µ–Ω–∏—è —è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥. –ü–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ –∑–≤–æ–Ω–∏–ª –Ω–∞ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫—É –∫–æ–º–¥–∏–≤—É –ì—Ä–æ–º–æ–≤—É, —É–±–µ–∂–¥–∞–ª –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª –≤—ã—Ä—É—á–∏—Ç—å. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ë–æ—Ä–∏—Å –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–ª. –û–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–æ—Ç–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –≤ –º–æ—Ä–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã —É–±–µ–¥–∏—Ç—å –µ–≥–æ –≤ –Ω–∞—à–µ–π –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–ª–∞–≤–∞–Ω–∏—é. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –≤—Å–µ –∏–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –≤ —à—Ç–∞–±–µ —Ñ–ª–æ—Ç–∞ –∏ –µ–º—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º. ¬´–¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥ –ª–∏—á–Ω—É—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å!¬ª. –ê –∫–∞–∫ –∂–µ –∏–Ω–∞—á–µ? ¬´–í –õ–∞–ø–µ—Ä—É–∑–∞ –∏ –≤ –û—Ö–æ—Ç—Å–∫–æ–º –º–æ—Ä–µ —É–∂–µ –ª–µ–¥! –ü—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –Ω—ã—Ä—è—Ç—å –ø–æ–¥ –ª–µ–¥!¬ª –ù—É –∏ —á—Ç–æ? –ú—ã –∏ —Ç–∞–∫ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ–º—Å—è –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ–¥ –≤–æ–¥–æ–π. ¬´–î–∞, –Ω–æ –æ–Ω–∏ –∂–µ –µ—â–µ –Ω–µ –æ—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω—ã?¬ª –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ? –ü–æ—á—Ç–∏ –¥–≤–∞ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥—Å–∫–∏—Ö –∏ –≥–æ—Å–∞—Ö —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–ø–ª–∞–≤–∞–ª–∏ –∏ –Ω–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã?!.. ¬´–¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥ –ª–∏—á–Ω—É—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å!¬ª  –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø–ª–∞–Ω –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω. –ü–µ—Ä–µ–¥ –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–º –≤ —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω—ã–µ —à–∞—Ö—Ç—ã –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –≤ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–º –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–µ, —Ç. –µ. –±–µ–∑ –±–æ–µ–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫. –•–æ—Ç—å –±–µ–∑ –±–æ–µ–≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫, –Ω–æ —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–¥ –ª–∏—á–Ω—É—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å. –ê –∫–∞–∫ –∂–µ! –¢–∞–∫ –∏ –ø–æ—à–ª–∏. –ü—Ä–æ–Ω–∏–∑–∞–Ω–Ω—ã–µ –ª–∏—á–Ω–æ–π –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é, —Å –∫–æ–º–¥–∏–≤–æ–º –ì—Ä–æ–º–æ–≤—ã–º –Ω–∞ –±–æ—Ä—Ç—É –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–Ω—å–∫–æ, –±–µ–∑ –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–π –∏ –ø—Ä–æ–∏—Å—à–µ—Å—Ç–≤–∏–π –¥–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –¥–æ –ö–∞–º—á–∞—Ç–∫–∏. –í –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–Ω–æ–π —Ç–æ—á–∫–µ –≤—Å–ø–ª—ã–ª–∏, –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç–∏–∫... –ö—Ç–æ –±—ã –Ω–∏ –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç–∏–∫, –Ω–µ –º–æ–≥ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ä–µ—Ç—å –æ—Ç –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—ã: –∑–∞—Å–Ω–µ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–æ–ø–∫–∏ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –≥–æ–ª—É–±–æ–≥–æ –Ω–µ–±–∞, –æ–ø—Ä–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—ã–µ –≤ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–¥—ã, —á—É—Ç—å –∫–æ–ª—ã—à–∏–º—ã–µ –º–µ—Ä—Ç–≤–æ–π –æ–∫–µ–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∑—ã–±—å—é, –≤–¥–∞–ª–∏ —Å–∫–∞–ª–∏—Å—Ç—ã–µ –≥–∏–≥–∞–Ω—Ç—ã, –∑–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∑–∞—Ü–µ–ø–∏–ª–æ—Å—å —Ç–æ –ª–∏ –æ–±–ª–∞–∫–æ, —Ç–æ –ª–∏ –∏—Å–ø–∞—Ä–µ–Ω–∏—è –∂–µ—Ä–ª–∞ –≤—É–ª–∫–∞–Ω–∞... –ù–µ—Ç —Å–ª–æ–≤! 12 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1972 –≥–æ–¥–∞ –Ý–ü–ö–°–ù ¬´–ö-258¬ª –æ—à–≤–∞—Ä—Ç–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å —É –ø–∏—Ä—Å–∞ –≤ –±—É—Ö—Ç–µ –ö—Ä–∞—à–µ–Ω–∏–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤–∞. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–ª–∏ –∏ —Å–µ–º—å–∏. ¬´–ë–æ–ª—å—à–æ–π –∫—Ä—É–≥¬ª –∑–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω. –Ý–æ–¥–Ω–æ–µ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω–µ–Ω–∏–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –°—Ä–∞–∑—É –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä. –ü–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä—ã —Å –≤–µ—â–∞–º–∏, —Å–µ–º—å–∏ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –∫–∞–∑–µ–Ω–Ω–æ–º –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ. –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–∏—á –ë–µ–ª–æ–∑–µ—Ä–æ–≤ –∏ –î—É–¥—á–µ–Ω–∫–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ ¬´–æ—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏–ª–∏¬ª –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü–∞–º–∏, –æ–¥–µ—è–ª–∞–º–∏ –∏ —Ä–∞–∑–æ–≤—ã–º –ø–æ—Å—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –±–µ–ª—å–µ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–≤–∞–ª –∑–∞–≤–æ–¥. –í –∫–∞–∂–¥–æ–π –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –ø–æ 2-3 —Å–µ–º—å–∏. –£ –º–µ–Ω—è –≤ 3-–∫–æ–º–Ω–∞—Ç–Ω–æ–π –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ —Ä–∞–∑–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å, –∫—Ä–æ–º–µ –º–æ–∏—Ö, —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ –ö–∞–π—Å–∏–Ω—ã—Ö –∏ –ë–µ–ª–æ–∑–µ—Ä–æ–≤—ã—Ö, –≤ ¬´–¢–µ—Ä–µ–º–∫–µ¬ª –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å 11 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø—è—Ç–µ—Ä–æ –¥–µ—Ç–µ–π. –ö–æ—Ä–æ—á–µ, –±—ã—Ç –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –Ω–∞–ª–∞–¥–∏–ª—Å—è. –ê —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –±—ã—Ç ‚Äî –ø—Ä–æ—á–Ω—ã–π —Ç—ã–ª –¥–ª—è —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ–π –±–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏. –ë–∞–Ω–∞–ª—å–Ω–æ? –ö–∞–∑–∞—Ä–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ª–µ–Ω–≥? –ù–æ —Ñ–∞–∫—Ç!  –ï–©–ï –Ý–ê–ó –û ¬´–ö–£–Ý–°–ö–שׁ –ï–©–ï –Ý–ê–ó –û ¬´–ö–£–Ý–°–ö–שׁ–ù–∞ –¥–Ω—è—Ö –≤ —Ç–µ–ª–µ–ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–µ –ü–æ–∑–Ω–µ—Ä–∞ ¬´–í—Ä–µ–º–µ–Ω–∞¬ª –æ–ø—è—Ç—å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–µ ¬´–ö—É—Ä—Å–∫–∞¬ª. –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ. –ü—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –≥–æ—Å–∫–æ–º–∏—Å—Å–∏–∏ –ö–ª–µ–±–∞–Ω–æ–≤, –∫–æ–º—Ñ–ª–æ—Ç–∞ –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤ –ü–æ–ø–æ–≤, –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –ê–°–° –í–ú–§ (—Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é –Ω–µ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª) –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –æ—Ç—Å—Ç–∞–∏–≤–∞—Ç—å –≤—Å–µ —Ç–µ –∂–µ —Ç—Ä–∏ –≤–µ—Ä—Å–∏–∏, –Ω–æ —Å –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º –≤–µ—Ä—Å–∏–∏ —Å—Ç–æ–ª–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è —Å –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π –ü–õ–ê, —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –≤—Å–µ –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –∏ –Ω–∏–∫—Ç–æ –±—ã –ª—É—á—à–µ –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥, –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—é-–¥–µ –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—É—é –∏ –ø—Ä—è–º–æ ¬´—Å –∫–æ–ª–µ—Ŭª, –º–æ–ª, —ç—Ç–æ –°–ú–ò, —Å—Å—ã–ª–∞—è—Å—å –Ω–∞ –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–∏ –Ω–µ–∫–æ–º–ø–µ—Ç–µ–Ω—Ç–Ω—ã—Ö —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–æ–≤ (–∞ –ª—É—á—à–∏–π —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç ‚Äî —Å–∞–º –ü–æ–ø–æ–≤), –∑–∞–º–æ—Ä–æ—á–∏–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—É –ª—é–¥—è–º, —Ç—Ä–∞–≤–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ —Ç.–¥. –ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤ —Å–∏–ª—É –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –Ω–µ–∫–æ–º–ø–µ—Ç–µ–Ω—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Å–∞–º –ü–æ–∑–Ω–µ—Ä –∏ –≤–µ–¥—É—â–∞—è –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—ã ¬´–í—Ä–µ–º—謪, –±—ã–ª–∏ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω—ã –∏ –æ—Å—Ç—Ä—ã –∏ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª–∏ –æ—Ç–≤–µ—Ç—á–∏–∫–∞–º –ª–æ–≤–∫–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –æ—Ç –ø—Ä—è–º–æ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∞ –∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –±—ã–≤—à–∏—Ö —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –¶–ö–ë ¬´–Ý—É–±–∏–Ω¬ª –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç–æ–ª–∫–æ–≤–æ –Ω–∞—á–∞–ª —Ñ–æ—Ä–º—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—É—é —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—Ñ–æ–π, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ, –≥–æ—Ç–æ–≤—è –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –Ω–µ–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Å –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–µ–π –º–µ—Ä –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —É—á–µ–Ω–∏—è—Ö, –µ–≥–æ –≥—Ä—É–±–æ –æ–±–æ—Ä–≤–∞–ª–∏ (–∫–æ–º—Ñ–ª–æ—Ç–∞ –ü–æ–ø–æ–≤) –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –æ–±–≤–∏–Ω–∏–ª–∏ –≤ –Ω–µ–∫–æ–º–ø–µ—Ç–µ–Ω—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏. –°—Ä–µ–¥–∏ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä–∞ –ê–°–° –í–ú–§ –∫–æ–Ω—Ç—Ä-–∞–¥–º–∏—Ä–∞–ª–∞ –∑–∞–ø–∞—Å–∞ –°–µ–Ω–∞—Ç—Å–∫–æ–≥–æ. –û–Ω –æ—Ç–º–æ–ª—á–∞–ª—Å—è. –ê —è, –¥—É–º–∞—é, –æ–Ω –º–æ–≥ –±—ã –∑–∞–¥–∞—Ç—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—Ä—É–¥–Ω—ã—Ö –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–≤. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –æ–Ω —Ç–æ–∂–µ —Ä–∞–Ω–µ–µ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª —Å —Ç–µ–ª–µ—ç–∫—Ä–∞–Ω–∞, –∫–∞–∫ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç-–∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ç–æ—Ä. –Ø –µ–≥–æ –∑–Ω–∞—é, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Å –Ω–∏–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ –Ω–∞ –ø–æ–¥—ä–µ–º–µ ¬´–ö-429¬ª.  –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç.  –í–µ—Ä—é–∂—Å–∫–∏–π –ù–∏–∫–æ–ª–∞–π –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–í–ù–ê), –ì–æ—Ä–ª–æ–≤ –û–ª–µ–≥ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–≤–∏—á (–û–ê–ì), –ú–∞–∫—Å–∏–º–æ–≤ –í–∞–ª–µ–Ω—Ç–∏–Ω –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á (–ú–í–í), –ö–°–í. 198188. –°–∞–Ω–∫—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, —É–ª. –ú–∞—Ä—à–∞–ª–∞ –ì–æ–≤–æ—Ä–æ–≤–∞, –¥–æ–º 11/3, –∫–≤. 70. –ö–∞—Ä–∞—Å–µ–≤ –°–µ—Ä–≥–µ–π –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–æ–≤–∏—á, –∞—Ä—Ö–∏–≤–∞—Ä–∏—É—Å. karasevserg@yandex.ru

10.05.201309:5410.05.2013 09:54:43

0

09.05.201300:3609.05.2013 00:36:14

–° –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º –ü–æ–±–µ–¥—ã! –° –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º –ü–æ–±–µ–¥—ã!–£ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∞—è —Å—É–¥—å–±–∞ ‚Äî –∏–∑ –æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–±–æ—á–µ–≥–æ –¥–Ω—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∏ —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ —Å–µ–±—è –ø–æ–∑–¥—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏ —Å –ø–æ–±–µ–¥–æ–π, –æ–Ω –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–∏–π –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫, –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–π –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å –≤—Å–µ—Ö –∏ –≤—Å—è –≤ –Ω–∞—à–µ–º –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ. –ü–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ –≤ 1965 –≥–æ–¥—É –º—ã –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –∫ –ø–∞—Ä–∞–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –Ω–µ—Ä–∞–±–æ—á–∏–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω—ã–º –¥–Ω–µ–º. –ú–æ—Å–∫–≤–∏—á–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã —Ç–∞–∫–æ–π –ª—é–±–≤–∏ –∫ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–º, —á—Ç–æ —Ä–µ–¥–∫–æ–µ –∑–∞—Å—Ç–æ–ª—å–µ –æ–±—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –±–µ–∑ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –≤ –≤–µ—Å–µ–ª–æ–π –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π, —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–µ–Ω–Ω—ã–π –∫ —Å–µ–º–µ–π–Ω–æ–º—É —Å—Ç–æ–ª—É. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—Å–µ –¥—Ä—É–≥ –ø–µ—Ä–µ–¥ –¥—Ä—É–≥–æ–º —Ö–≤–∞—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å, –∫–æ–º—É –∫–æ–≥–æ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏—Ç—å –≤ –≤–µ–ª–∏–∫–∏–π –¥–ª—è –Ω–∞—à–µ–≥–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ –¥–µ–Ω—å. –ò —Ö–æ—Ç—è –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç—Å—è, –Ω–æ –º–Ω–µ –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –º—ã –±—ã–ª–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–º, –∞ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ—Å—Ç–∞—Ç–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –Ω–∞—Ü–∏–µ–π.  –ü–æ—á—Ç–∏ —Å—Ç–æ –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥ –û—Å–∫–∞—Ä –£–∞–π–ª—å–¥ –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–µ—Å–∫–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ¬´–£ –Ω–∞—Å –ø–µ—Ä–µ–¥ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–µ–π –æ–¥–∏–Ω –¥–æ–ª–≥ ‚Äî –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∞—Ç—å –µ–µ –∑–∞–Ω–æ–≤–欪. –ò —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç –≤–µ—á–Ω—ã—Ö –ø–æ–±–µ–¥. –ü–æ—á–µ–º—É –≤–µ–ª–∏–∫—É—é –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –æ—Ç—Å—Ç–∞–∏–≤–∞—Ç—å –∑–∞–Ω–æ–≤–æ ‚Äî –¥–ª—è —Å–µ–±—è –∏ –¥–ª—è –Ω–∞—à–∏—Ö –ø–æ—Ç–æ–º–∫–æ–≤. –ö–æ–µ-–≥–¥–µ —É–∂–µ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–µ–Ω—ã –Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥ –∏ –¥—Ä—É–≥–∞—è —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏–∫–∞, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ—Ç–Ω–µ—Å–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –≥–µ–æ—Ä–≥–∏–µ–≤—Å–∫—É—é –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–∫—É. –í—Å–ª–µ–¥ –∑–∞ –ì–∞–≤—Ä–∏–∏–ª–æ–º –ü–æ–ø–æ–≤—ã–º —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å, —á—Ç–æ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –ê—Ä–º–∏—è –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞–ª–∞, –∞, –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç ‚Äî –ø–æ—Ä–∞–±–æ—Ç–∏–ª–∞ –Ω–∞—Ä–æ–¥—ã –ï–≤—Ä–æ–ø—ã, –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–∑–Ω–∞—Å–∏–ª–æ–≤–∞–≤ –≤—Å–µ—Ö –∂–µ–Ω—â–∏–Ω. –ê–ª–ª–∞ –ì–µ—Ä–±–µ—Ä —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–π –≥–µ—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∞—Ç—å –µ–≤—Ä–µ–µ–≤ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –°–æ—é–∑–∞, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–æ —Ä—É–∫ –∫–æ–ª–ª–∞–±–æ—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–∏—Å—Ç–æ–≤, –≤–æ–∑–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥–µ–≤—à–∏—Ö –µ–≤—Ä–µ–µ–≤ –∑–∞ ¬´–∂–∏–¥–æ-–±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏—Å—Ç—Å–∫—É—é —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏—é 1917 –≥–æ–¥–∞¬ª. –°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫ –ø–∏—à–µ—Ç, —á—Ç–æ –ø–æ–±–µ–¥–∞ –ø–æ–¥ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥–æ–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –≤ —Ä—è–¥–∞—Ö –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å 30 —Ç—ã—Å—è—á —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö, –Ω–æ—Å–∏–≤—à–∏—Ö –Ω–µ–º–µ—Ü–∫—É—é —Ñ–æ—Ä–º—É, –Ω–æ –Ω–µ –∂–µ–ª–∞–≤—à–∏—Ö –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å. –°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–π –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫, —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ä–∞–∂–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–∞—à–∏–º–∏ —Ç–µ–ª–µ–∫–∞–Ω–∞–ª–∞–º–∏, —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ –±–∏—Ç–≤–µ –ø–æ–¥ –ü—Ä–æ—Ö–æ—Ä–æ–≤–∫–æ–π –ø–æ–±–µ–¥—É –æ–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –Ω–µ–º—Ü—ã, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–æ –±–æ–ª–µ–µ 250 —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤, –∞ —Å –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π ‚Äî —Ç–æ–ª—å–∫–æ 5. –í –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–∏—Ö —Ç–µ–ª–µ–ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á —Å—Ç–∞—Ä–∏—á–æ–∫-–≤–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –°—Ç–∞–ª–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥ –Ω–µ–º—Ü—ã –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ 2000 —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–æ–≤, –∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–æ –∏—Ö —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–º—å –Ω–∞—à–∏—Ö –∏—Å—Ç—Ä–µ–±–∏—Ç–µ–ª–µ–π. ¬´–ú—ã –¥—É–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Å—Ä–∞–∂–∞–µ–º—Å—è –≥–µ—Ä–æ–π—Å–∫–∏¬ª, –Ω–æ –ñ—É–∫–æ–≤ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –¥–µ—Ä–µ–º—Å—è –ø–ª–æ—Ö–æ –∏ ¬´–Ω–∞—Å –∑–∞ —ç—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏¬ª. –ñ—É–∫–æ–≤—É –≤–æ–æ–±—â–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –±–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ—Ö ‚Äî –æ–Ω, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —Ç–µ—Ä–ø–µ–ª –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –Ω–µ–º—Ü–µ–≤ –ø–æ–¥ –Ý–∂–µ–≤–æ–º, –∏—Å—Ç—Ä–µ–±–∏–ª –≤—Å—é –º–æ—Ä—Å–∫—É—é –ø–µ—Ö–æ—Ç—É –ø–æ–¥ –õ–µ–Ω–∏–Ω–≥—Ä–∞–¥–æ–º, –æ–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª –ø–æ–±–µ–¥—ã –Ω–∞–¥ –Ω–µ–º—Ü–∞–º–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª –∏—Ö –≥–æ—Ä–∞–º–∏ —Ç—Ä—É–ø–æ–≤. –ê –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ ‚Äî –æ–¥–∏–Ω —Ç–æ—Ç–∞–ª–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–π —Ä–µ–∂–∏–º —Å—Ä–∞–∂–∞–ª—Å—è —Å –¥—Ä—É–≥–∏–º —Ç–æ—Ç–∞–ª–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–º —Ä–µ–∂–∏–º–æ–º, –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–±–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –∫–∞—è—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞–º–∏ –ï–≤—Ä–æ–ø—ã. –í –®–≤–µ—Ü–∏–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å —Å—ä–µ–º–∫–∏ —Ñ–∏–ª—å–º–∞ ¬´–û–∫–∫—É–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—謪, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –≤ –±—É–¥—É—â–µ–º —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∞—è –∞—Ä–º–∏—è –æ–∫–∫—É–ø–∏—Ä—É–µ—Ç –ù–æ—Ä–≤–µ–≥–∏—é. –¢–∞–∫–æ–π –≤–æ—Ç –Ω–µ–∑–∞—Ç–µ–π–ª–∏–≤—ã–π —Ñ–∞–Ω—Ç–∞—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –±–æ–µ–≤–∏—á–æ–∫. –í–æ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –≤ –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π –ï–≤—Ä–æ–ø–µ –ø–æ–≥–∞—à–µ–Ω –≤–µ—á–Ω—ã–π –æ–≥–æ–Ω—å, –∑–∞–∂–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–æ —Å–ª–∞–≤—É –≤–æ–∏–Ω–∞-–æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è. –î–∞–∂–µ –≤ –ë–æ–ª–≥–∞—Ä–∏–∏ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—ã–π ¬´–ø–∞–º—è—Ç–Ω–∏–∫ –ê–ª–µ—à–µ¬ª —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –±—ã–ª–æ —Å–Ω–µ—Å—Ç–∏. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –º–Ω–æ–≥–∏–µ –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–∏ —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º —Ç–æ–Ω–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ø–æ-—Å–≤–æ–µ–º—É –≤–µ–ª–∏–∫—É—é –±–µ–¥—É –•–∞—Ç—ã–Ω–∏, –∑–∞–Ω–æ–≤–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∞—Ç—å —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –¥–Ω–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤–æ–π–Ω—ã. –ï—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–Ω—É—à–∞—é—Ç –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂–∏, —á—Ç–æ –≤—Å—è –±–æ—Ä—å–±–∞ –±—ã–ª–∞ –±–µ—Å—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–∞ –∏ –ø–æ–±–µ–¥–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ—Ü–µ–ª–µ—Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–∞. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ ¬´–±–µ–ª–æ–ª–µ–Ω—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–∏¬ª —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏, —á—Ç–æ–±—ã –∫–æ–º–º—É–Ω–∞–ª—å—â–∏–∫–∏ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –ø–æ–¥–∞–ª–∏ –≤ —Å—É–¥ –Ω–∞ –ú–∏–Ω–∏—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–æ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—ã –∑–∞ –Ω–∞–Ω–µ—Å–µ–Ω–∏–µ —É—â–µ—Ä–±–∞ –≥–æ—Ä–æ–¥—É –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω—ã—Ö ¬´–ø—Ä–æ–±–æ–∫¬ª –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–µ–ø–µ—Ç–∏—Ü–∏–π –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–∞–¥–∞. –°–æ–º–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é —É—Å–ª—É–≥—É –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—é –ø–æ–¥—Ä–∞—Å—Ç–∞—é—â–µ–≥–æ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ –∫–∞–Ω–∞–ª—ã, –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—â–∏–µ –≥–ª—É–ø—ã–µ –ø–æ–¥–µ–ª–∫–∏ ¬´–æ –≤–æ–π–Ω–µ¬ª, –Ω–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–µ –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞. –ß–∞—Å—Ç–æ –∏–∑ —É—Å—Ç —Ä–µ–∂–∏—Å—Å–µ—Ä–æ–≤ –∏ —Å—Ü–µ–Ω–∞—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤ –º–æ–∂–Ω–æ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å: ¬´–ú—ã, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏—Å—å –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –ø—Ä–∞–≤–¥–æ–π, –Ω–æ –∑–∞—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –≤–µ—Ä–Ω—ã –ø—Ä–∞–≤–¥–µ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π¬ª. –≠—Ç–æ –ª–æ–∂—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ ‚Äî —ç—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤—ã–º—ã—Å–µ–ª, –∞ –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å—ã–≤–∞–Ω–∏–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç—Å—è. –ù–æ –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≤—Å–µ –º–µ—Ä–∑–æ—Å—Ç–∏ —Ç–µ—Ö, –∫–æ–≥–æ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –∫–æ—Ä—á–∏—Ç –æ—Ç –Ω–∞—à–µ–π –ü–æ–±–µ–¥—ã, –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞—Ö —Å–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç—Å—è –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–∞—Ä–∞–¥. –£–≤–µ—Ä–µ–Ω, —á—Ç–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç—Å—è –∑–∞–±—ã—Ç—ã–º–∏ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –º–æ–≥–∏–ª—ã, –≥–¥–µ –ª–µ–∂–∞—Ç –ø–∞–≤—à–∏–µ —Å–º–µ—Ä—Ç—å—é —Ö—Ä–∞–±—Ä—ã—Ö –≤–µ–ª–∏–∫–∏–µ –∑–∞—â–∏—Ç–Ω–∏–∫–∏ –Ω–∞—à–µ–π —Ä–æ–¥–∏–Ω—ã, –º–∏–ª—ã–µ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, –≥—Ä—É–¥—å—é —Å–≤–æ–µ–π –∑–∞—Å–ª–æ–Ω–∏–≤—à–∏–µ –Ý–æ–¥–∏–Ω—É –æ—Ç —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–π –±–µ–¥—ã. –ß—Ç–æ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–µ —Ä—É—á–∫–∏ –ø–æ–ª–æ–∂–∞—Ç —Ü–≤–µ—Ç—ã –∏ —É –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω—ã—Ö –∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤, –∏ —É –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –º–æ–≥–∏–ª, —Ä–∞–∑–±—Ä–æ—Å–∞–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞ –≤—Å–µ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–µ –æ—Ç –í–æ–ª–≥–∏ –¥–æ –û–¥–µ—Ä–∞ –∏ –®–ø—Ä–µ–µ. –ß—Ç–æ, –ª—é–±—É—è—Å—å –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–∏–µ–º –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω–æ–≥–æ —Å–∞–ª—é—Ç–∞, –º–æ–ª–æ–¥–µ–∂—å –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç –æ —Å–≤–æ–∏—Ö —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–∞—Ö, —á—å—é –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç—å –æ–ø–∞–ª–∏–ª–∞ –≤–æ–π–Ω–∞. –ß—Ç–æ, –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ –ø–ª–∞–º—è –≤–µ—á–Ω–æ–≥–æ –æ–≥–Ω—è, –Ω–µ—Ç-–Ω–µ—Ç –¥–∞ –∏ —Å–º–∞—Ö–Ω—É—Ç —Å–ª–µ–∑—É –Ω–∞—à–∏ –¥–µ–≤—á–æ–Ω–∫–∏ –∏ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, —É –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ö–æ—Ç—è—Ç —É–∫—Ä–∞—Å—Ç—å –ü–æ–±–µ–¥—É. –° –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º –ü—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º –ü–æ–±–µ–¥—ã, –¥–æ—Ä–æ–≥–∏–µ –º–æ–∏ –¥—Ä—É–∑—å—è –∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏, –æ–¥–Ω–æ–∫–∞—à–Ω–∏–∫–∏ –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –ø–æ—Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∏–ª–æ—Å—å –¥–æ–∂–∏—Ç—å –¥–æ –Ω–∞—à–∏—Ö –¥–Ω–µ–π –∏ –∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –º—ã –ø–æ–º–Ω–∏–º –æ–± –∏—Ö –ø–æ–¥–≤–∏–≥–µ! –ü—É—Å—Ç—å –≤–µ—á–Ω–æ –∂–∏–≤–µ—Ç –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –ª—é–¥–µ–π –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–æ–º—É –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã—Å—Ç–æ—è–ª–æ, –Ω–æ –∏ —Å–ª–æ–º–∞–ª–æ —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç —Å–∞–º–æ–π –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ–π —Å–∏–ª–µ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞. –° –ü—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–æ–º! –°–ª–∞–≤–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏!

–û–¥–∏–Ω –∏–∑ –≥–µ—Ä–æ–µ–≤ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞ –í—è—á–µ—Å–ª–∞–≤–∞ –ö–æ–Ω–¥—Ä–∞—Ç—å–µ–≤–∞ "–î–µ–Ω—å –ü–æ–±–µ–¥—ã –≤ –ß–µ—Ä–Ω–æ–≤–æ", –±—ã–≤—à–∏–π —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, —Å—Ç–æ—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ —Å–∞–º–æ–≥–æ —Ç—è–∂–µ–ª–æ–≥–æ –≤ –µ–≥–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–æ–π —Å—É–¥—å–±–µ –±–æ—è, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: ¬´–ü–æ—á–µ–º—É –∂–µ —Å–µ–π—á–∞—Å... —è –Ω–µ –º–æ–≥—É –∏–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –≤–∏–Ω—ã –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫–æ –≤—Å–µ–º —Ç–µ–º, –∫—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Ç—É—Ç –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞? –ü–æ—á–µ–º—É —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è —à–µ–ø—Ç–∞—Ç—å: –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ, —Ä–µ–±—è—Ç–∫–∏, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ, —á—Ç–æ —è –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –∂–∏–≤...". –î–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –ø–æ—á–µ–º—É –º–Ω–æ–≥–∏–µ –∏–∑ –Ω–∞—Å, —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–æ–≤, —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é—Ç —Å–µ–±—è –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–º–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞–º–∏? –ò –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ –æ—Å—Ç—Ä–æ —É —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –ø–æ–¥—Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏- –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏, –≤–∑–≤–æ–¥–∞–º–∏. –ü–µ—Ä–µ–¥ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ —ç—Ç–∏—Ö –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤ - –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Å—Ç–æ—è—Ç –ø–∞—Ä–Ω–∏, –±—ã–≤—à–∏–µ –¥–ª—è –Ω–∏—Ö –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω—ã–º–∏, –∞ –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –∏ –¥—Ä—É–∑—å—è–º–∏. –í—Å–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª–∏, –Ω–µ —Ç–∞–∫–∏–µ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è, —á—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ –∏—Ö –æ—à–∏–±–æ–∫ –Ω–µ–æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞–Ω–Ω–æ –ø–æ–≥–∏–±–∞–ª–∏ –±–æ–π—Ü—ã. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞, —á—Ç–æ–±—ã —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å —Å–≤–æ—é —Å–æ–≤–µ—Å—Ç—å, —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—ã –≤–Ω—É—à–∞—é—Ç —Å–µ–±–µ: –Ω–µ –∑–∞ —á—Ç–æ —Å–µ–±—è –∫–∞–∑–Ω–∏—Ç—å, –∏–±–æ –≤—Å–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Ä–∞–≤–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö... –¢–∞–∫ —á—Ç–æ —ç—Ç–æ - —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å? –î–∞! –ò —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å, –≤ —Å–∏–ª—É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞ –∏–ª–∏ –º–∏–Ω—ã –≤ –≥—É—â—É –ª—é–¥–µ–π –æ–¥–Ω–∏ –ø–∞–¥–∞–ª–∏, —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞—Å–º–µ—Ä—Ç—å, –∞ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –æ—Ç–¥–µ–ª—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏—Å–ø—É–≥–æ–º. –ù–æ –º—ã –±—ã –≥—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –∏—Å—Ç–∏–Ω—ã, –µ—Å–ª–∏ –±—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å—é –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–ª–∏ –≥–∏–±–µ–ª—å –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ. –ù–∞–¥–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –º–∞—Å—Å–∞ —Å–ª–æ–∂–∏–≤—à–∏—Ö —Å–≤–æ–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—ã –Ω–∞ –∞–ª—Ç–∞—Ä—å –û—Ç–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫ —Ç–µ–º, –∫–æ–º—É –≤—ã–ø–∞–ª–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –≤ –∞—Ç–∞–∫—É –∏ –∏–¥—Ç–∏ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —Ä—è–¥–∞—Ö –∞—Ç–∞–∫—É—é—â–∏—Ö. –≠—Ç–æ, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —Ç–µ, –∫—Ç–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∞–ª —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏—è –≤—Ä–∞–≥–∞, –∫—Ç–æ, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞—è –∞–º–±—Ä–∞–∑—É—Ä—É –¥–æ—Ç–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Ç–µ–ª–æ–º –∏–ª–∏ –±—Ä–æ—Å–∞—è—Å—å –Ω–∞ –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ—á–Ω–æ–µ –∑–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–µ–Ω–∏–µ, —Ü–µ–Ω–æ–π —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª –∂–∏–∑–Ω–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º, –∫—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞—Å–º–µ—Ä—Ç—å, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞—è –æ—Ç—Ö–æ–¥ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π, –∫—Ç–æ —Å–æ —Å–≤—è–∑–∫–æ–π –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç –±—Ä–æ—Å–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥ –≤—Ä–∞–∂–µ—Å–∫–∏–π —Ç–∞–Ω–∫... –°–ª–æ–≤–æ–º, –≤—Å–µ —Ç–µ, –∫–æ–º—É –≤–æ–µ–Ω–Ω–∞—è –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—ä—è–≤–ª—è–ª–∞ –ø–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á–µ—Ç—É. –û–Ω–∏, –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–µ, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π —Å–≤–æ–µ–π –º–∞—Å—Å–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –¥–ª—è –ü–æ–±–µ–¥—ã –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–∞—Å, –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö. –ê –≤—Å–µ –ª–∏ –º—ã –¥–µ–ª–∞–µ–º –¥–ª—è —É–≤–µ–∫–æ–≤–µ—á–∏–≤–∞–Ω–∏—è –∏—Ö –ø–∞–º—è—Ç–∏, –∑–∞–±–æ—Ç–∏–º—Å—è –ª–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∏—Ö –ø–æ–¥–≤–∏–≥–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏? –ú—ã –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º –æ –∂–∏–≤—ã—Ö —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞—Ö –≤–æ–π–Ω—ã. –°–∞–º–∏ –æ–Ω–∏ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞—é—Ç —Å –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º–∏. –ò—Ö —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–Ω–∞—é—Ç –≤ —Ç—Ä—É–¥–æ–≤—ã—Ö –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–∞—Ö. –ê —á—Ç–æ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –º—ã, –∑–Ω–∞–µ–º –æ —Ç—ã—Å—è—á–∞—Ö –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö –≤ –≤–æ–π–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–æ–¥–≤–∏–Ω—Ü–∞—Ö? –ü–æ–∫–∞ –æ—á–µ–Ω—å –∏ –æ—á–µ–Ω—å –º–∞–ª–æ. –§–∞–º–∏–ª–∏–∏ –∏—Ö —è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –¥–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∞—Ä—Ö–∏–≤–æ–≤, –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–∞–∫ —É–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ –æ–Ω–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –ø–æ—è–≤–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–æ—Å–∫–∞—Ö. –ë–æ–ª—å—à–æ–π –¥–æ–ª–≥ –≤ —ç—Ç–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∑–∞ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∞–º–∏, –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–ª–∏ –ø–æ–¥–≤–∏–≥–∏ –∏ –≥–∏–±–ª–∏ –∏—Ö –±–æ–µ–≤—ã–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏. –ê –≤–µ–¥—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –∫–∞–∂–¥–æ–º—É –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Ö–æ—Ç—è –±—ã –æ–± –æ–¥–Ω–æ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–µ –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ñ—Ä–∞–∑–∞ - ¬´–ü–ê–õ –°–ú–ï–Ý–¢–¨–Æ –•–Ý–ê–ë–Ý–´–•¬ª –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—Å—è –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω—ã–º —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ–º, –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è—é—â–∏–º –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ ¬´–Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞¬ª, –∞ —á—å–µ–≥–æ-—Ç–æ —Å—ã–Ω–∞, –º—É–∂–∞, –æ—Ç—Ü–∞, –¥–µ–¥–∞... –ò —Ç—ã—Å—è—á—É —Ä–∞–∑ –ø—Ä–∞–≤ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å –ö–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω –°–∏–º–æ–Ω–æ–≤ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–≤—à–∏–π: ¬´–£ –Ω–∞—Å, —É –∂–∏–≤—ã—Ö, –µ—Å—Ç—å –º–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–∞–≤... –ù–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞ —É –Ω–∞—Å, —É –∂–∏–≤—ã—Ö, –Ω–µ—Ç –∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –£ –Ω–∞—Å –Ω–µ—Ç –ø—Ä–∞–≤–∞ –∑–∞–±—ã–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ –º–µ—Ä—Ç–≤—ã–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏ –≤–æ –∏–º—è –ü–æ–±–µ–¥—ã...¬ª. –í–æ—Ç —è –∏ —Ö–æ—á—É –æ–±—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∫ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞–º —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤–∏–∫–∞–º. –ë–Ý–ê–¢–ö–ò! –ù–µ —Ç–∞–∫ —É–∂ –º–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å, –¥–∞ –∏ –ø–∞–º—è—Ç—å –Ω–∞–º –ø–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –∏–∑–º–µ–Ω—è—Ç—å. –ü–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ, –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–º –æ —Ç–µ—Ö, –∫–æ–≥–æ –º—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ –±–æ—è –≤ —Ç—ã—Å—è—á–∞—Ö –∏ —Ç—ã—Å—è—á–∞—Ö –±—Ä–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö –º–æ–≥–∏–ª... –í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–º –∏ –Ω–∞–ø–∏—à–µ–º –æ –Ω–∏—Ö, —á—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ–º, –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–º –∏—Ö —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–º –ø–∏—Å—å–º–∞ –≤ –º—É–∑–µ–π –Ω–∞ –∏—Ö —Ä–æ–¥–∏–Ω—É –∏–ª–∏ –≤ –º–µ—Å—Ç–∞ –∏—Ö –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞ –Ω–∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Å–ª—É–∂–±—É. –í–µ–¥—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –∂–∏–≤—É—Ç –∏—Ö —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∫–∞–∂–¥–æ–µ –Ω–æ–≤–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ –æ –ø–æ–≥–∏–±—à–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ–º - –∏ –ø–æ —Å–µ–π –¥–µ–Ω—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è —Ü–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å. –ù–µ –ø–æ–ª–µ–Ω–∏–º—Å—è, —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º —Ä–∞–¥–∏ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –ø–∞–≤—à–∏—Ö –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ, —á—Ç–æ –º—ã –º–æ–∂–µ–º —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å!!! –ï.–ò.–®–∞—Ö–æ–≤, –í–µ—Ç–µ—Ä–∞–Ω –≤–æ–π–Ω—ã.  –°—á–∞—Å—Ç—å—è, –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è, –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–∏—è –í–∞–º –∏ –í–∞—à–∏–º –±–ª–∏–∑–∫–∏–º. –ò –ü–æ–±–µ–¥—ã –Ω–∞–¥ " " –∏ "–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω—ã–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–æ–º" - –í–∞–º, –≤–∞—à–∏–º –¥–µ—Ç—è–º –∏ –≤–Ω—É–∫–∞–º.  –ü–æ–¥–≥–æ—Ç—ã –∏ –ø–∏—Ç–æ–Ω—ã.

09.05.201300:3609.05.2013 00:36:14

0

08.05.201322:4308.05.2013 22:43:44