–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–€–Ψ–¥–Β―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Ψ―² –ê –¥–Ψ –·

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è

0

25.07.200907:5325.07.2009 07:53:54

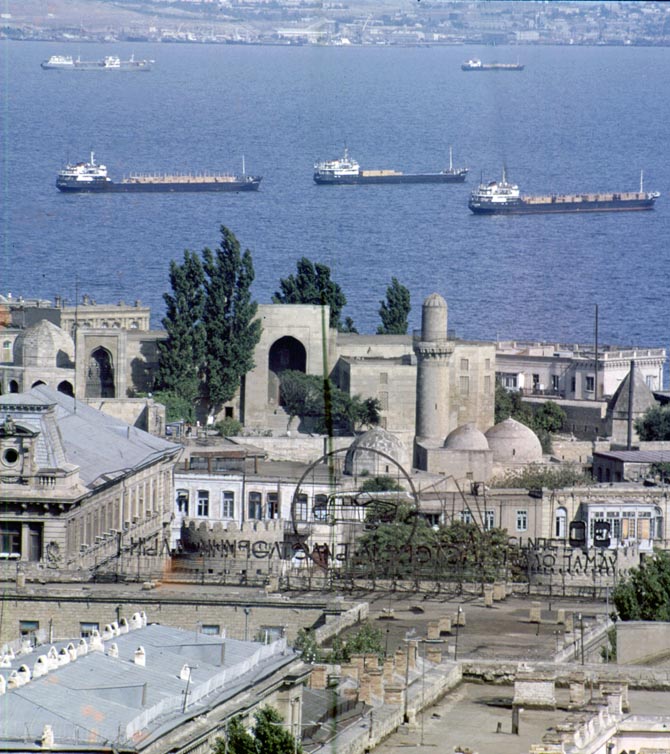

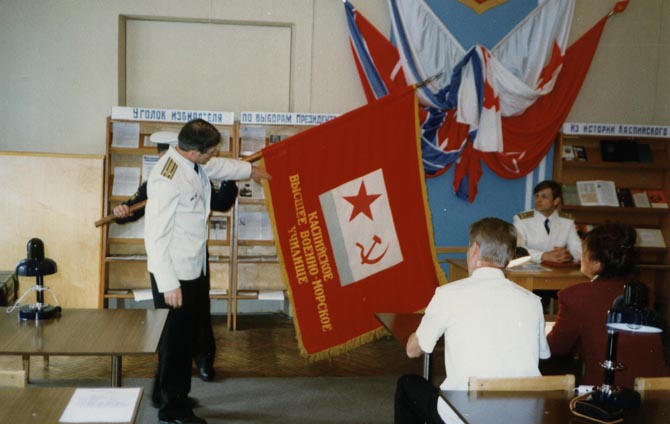

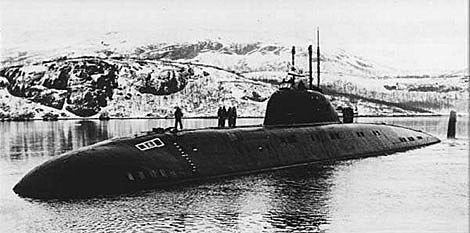

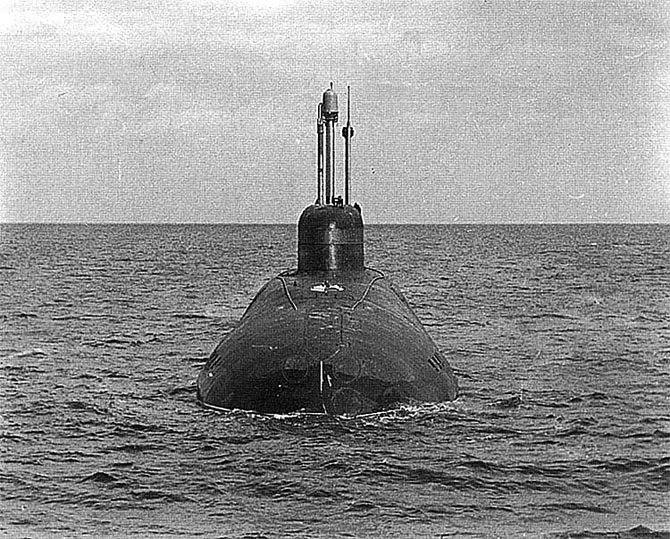

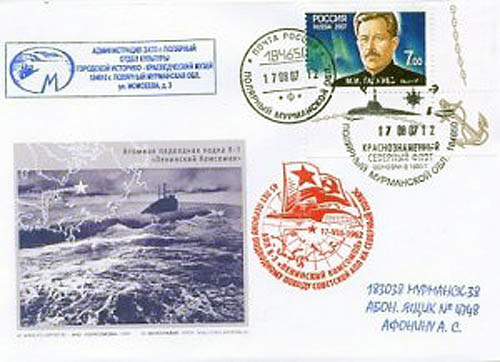

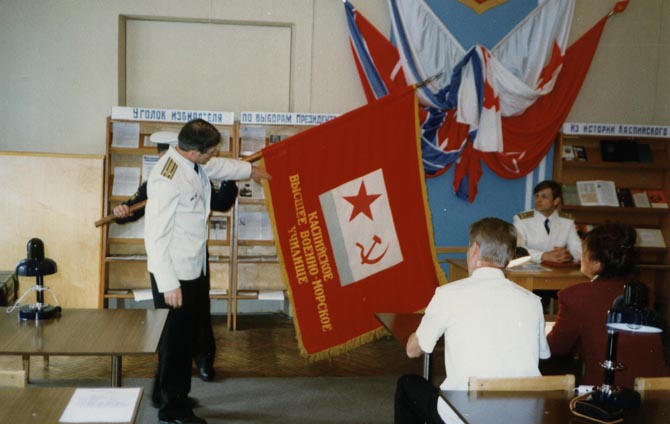

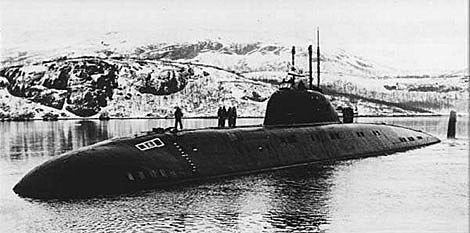

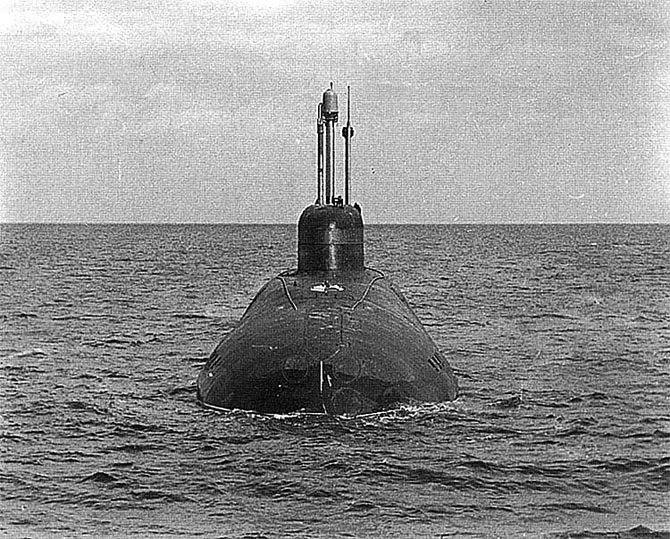

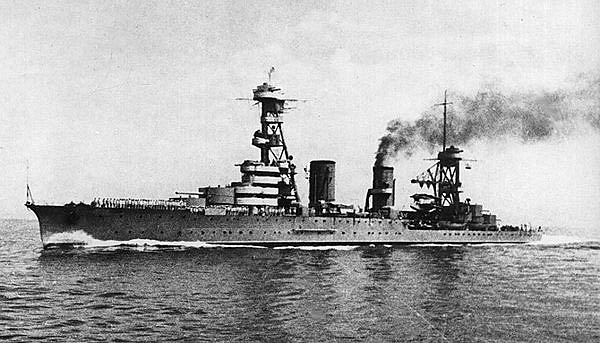

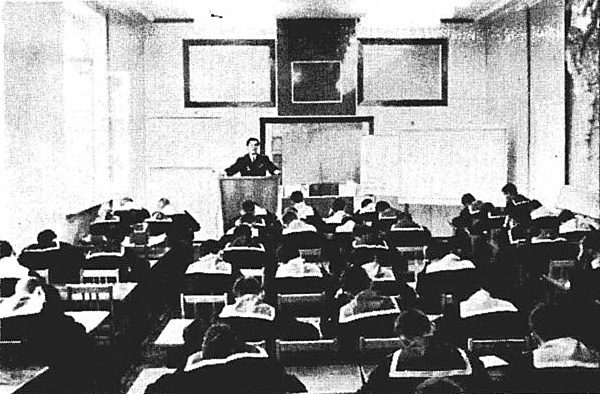

... –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―à–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–£–£–€–ö–Θ, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Α–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β–Φ. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ï.–£–Ψ–¥–Ψ–Ω―¨―è–Ϋ–Ψ–≤. - –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ β³• 5, 1994 –≥."–ö―¹―²–Α―²–Η, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α, –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Ψ ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é―â–Η–Φ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η―é –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Β–Ϋ―¹–Α―Ü–Η–Η –Ζ–Α ―¹–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄. –≠―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –Κ ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―é.  –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ë–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω―΄―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–Μ–Α–¥–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²―΄ ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –£–€–Θ–½–Ψ–≤ –Η –™–® –£–€–Λ, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Β―¹–Ω–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Β–Ζ–¥–Β –Ϋ–Α―²―΄–Κ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹―²–Β–Ϋ―É. –‰ –¥–Α–Ε–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―²–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É ―à–Β―¹―²–Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η–Φ ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ―΄ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≥–Μ―É―Ö–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄) –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –û―³–Η―Ü–Β―Ä ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦–Η–Ω–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ. –‰ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Β ¬Ϊ–Ω–Α―Ä–Ϋ–Η –Η–Ζ –ë–Α–Κ―É¬Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ, –≥–¥–Β –Ψ―¹―²―Ä–Α―è –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –±―΄–Μ–Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ¬Ϊ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α–Φ–Η¬Μ...¬Μ –£ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –±―΄–Μ–Α –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β―² –Β–≥–Ψ, –¥–Α–±―΄ ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Α ―¹―²–Α―²―¨―è ¬Ϊ–†–Β–Ω–Α―²―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄¬Μ. –ß―²–Ψ, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –Η –¥–Β–Μ–Α–Β―². –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Α –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ, –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ ―²–Ψ―΅–Κ―É ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. , –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ¬Ϊ–Η–Ζ –Ω–Β―¹–Ϋ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤―΄–Κ–Η–Ϋ–Β―à―¨¬Μ. –€―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Α–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ¬Ϊ–†–Β–Ω–Α―²―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤¬Μ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α –û.–€–Β–Μ–Β–Ϋ―²―¨–Β–≤–Α ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è –Ϋ–Β―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨: ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α, –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –ë–£–£–€–Θ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ¬Ϊ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ –Ω―Ä–Η―¹―è–≥–Β¬Μ, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ψ―² –Η―Ö ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥. –ö–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Η–Ζ –±–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η –£–£–€–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Φ–Η –≤ –ö–£–£–€–ö–Θ, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η–≤ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Μ–Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Η–Μ–Η ―²―É―à―¨―é ―¹―²–Β–Ϋ―΄ –≤ –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ ¬Ϊ–†–Β–Ω–Α―²―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄¬Μ, –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤ ¬Ϊ–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ ―É–Ε –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ü–Β–Μ―¨―é –Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Η―²―¨ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –ë–£–£–€–Θ. –ö–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Η–Ζ –±–Β―¹–Β–¥ ―¹ –±―΄–≤―à–Η–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η-¬Ϊ–±–Α–Κ–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η¬Μ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–≤ –≤ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Β –£–€–Λ, –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Η –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö - –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –†.–ê―¹–Κ–Β―Ä–Ψ–≤, ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –Ϋ―΄–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –ë–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –≠.–™―É―¹–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–ö―É–Μ–Η–Β–≤, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –£.–ö–Ψ―¹―²–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –û–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Α–¥–Η, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é―¹―¨: –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨. –ù–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Η –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –Γ–Μ―É―΅–Α–Η –Ω–Ψ―Ä―΅–Η –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η―è ―²―É―² –Ε–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Ψ–Φ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―à–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –ö–£–£–€–ö–Θ, ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―è –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ―Ä–Α –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ι, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Α–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι. –ê –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ–± ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–≤―à–Β–Φ―¹―è –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω―É―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―²―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Κ–Α, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Η ―é–Ϋ–Ψ―à–Β―¹–Κ–Α―è –Φ–Β―¹―²―¨. –Δ–Α–Κ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄, –Η–Ζ―ä―è–≤–Η–≤―à–Η–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ψ―²–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É –≤―΄–¥–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―¹ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η. –î–Α –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―Ä―²―΄―à–Α―Ö¬Μ –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –ö–£–£–€–ö–Θ, –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―²―É―² –Ε–Β –Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Η―²―¹―è ¬Ϊ–Ψ–±–Η–¥–Β―²―¨ –≤―¹–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β¬Μ. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –Ε–Β –Ϋ―΄–Ϋ–Β –≤ –ë–£–£–€–Θ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α (―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é, –¥–Α–±―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–≥–Ϋ–Β―²–Α―²―¨ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β –±―É–¥―É), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η–Ζ―ä―è–≤–Η–Μ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –≤ –ë–Α–Κ―É, –Ζ–Α―²–Β–Φ, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ¬Ϊ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ¬Μ, –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è ―²―É–¥–Α. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Β―¹–Ψ–Φ―΄–Φ! ¬Ϊ–Ζ–Α–≤–Β―Ä–±–Ψ–≤–Α–Μ¬Μ –¥–Μ―è ―É–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –€–û –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ë–£–£–€–Θ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤ –Ω―Ä–Η―¹―è–≥―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤ –≤–Ψ–Ε–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–Ϋ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Μ―΄ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥―è―Ö –≤–Β–Μ ―Ä–Β―΅―¨ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ, –Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹ –Β–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è. –£―΄–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―â–Η–Β―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η–Β–Ι –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β. –ü–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤―É –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –£–€–Λ, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö (―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –ö–£–£–€–ö–Θ), 17 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1992 –≥. –±―΄–Μ–Α –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α –£–Γ –†–Λ. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ –Β–Ι, –≤–Ψ –£–€–Θ–½–Α―Ö, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄ 94 –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, 57 –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö - –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α―Ö ―¹–Α–Ϋ–Κ―²-–Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄. –≠―²–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Β―¹―è –≤–Α–Κ–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α –Η –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –ö–£–£–€–ö–Θ. –î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β―Ö ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η (–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Η–Φ–Β―è –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―É –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–≥–Ψ –ö–Α―¹–Ω–Η―è, –¥–Α –Β―â–Β –Ϋ–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β –≥―Ä―è–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ζ–Α–Ω–Α―¹, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Η―²―¨―¹―è ―É–Β―Ö–Α―²―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –≤ –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –£–£–€–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ.–û.–€–Α–Κ–Α―Ä–Ψ–≤–Α. –½–Α―΅–Α―¹―²―É―é, –Κ ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, - –Ϋ–Α –Ϋ–Η–Ε–Β―¹―²–Ψ―è―â―É―é –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨). –ù–Ψ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–€–Λ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω―É ¬Ϊ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―É―²–Ψ–Ω–Α―é―â–Η―Ö...¬Μ, ―²–Ψ–Ε–Β, –¥―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η―é –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α –≤―¹–Β–Φ –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Φ, –Η 242 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Β –≤―΄―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, –Ψ―¹–Β–Ϋ―¨―é 1992 –≥. –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –Β–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é –¥–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ―É–Ε–±―΄. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Η―Ö –Ω―É―²―¨ –Ϋ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―É―¹–Β―è–Ϋ ―Ä–Ψ–Ζ–Α–Φ–Η. –ù–Β ―Ö–Ψ―΅―É –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –≤―Ä–Β–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―²). –ù–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –£ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η ¬Ϊ–†–Β–Ω–Α―²―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄¬Μ –Φ―΄ ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥. –€–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―² ―¹―²–Α―²―É―¹–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Φ, –≤―΄–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η–Ζ –½–Α–Κ–Α–≤–Κ–Α–Ζ―¨―è –Η –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ε–Η–Μ―¨―è, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ε–Η–≤―É―² –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ―΄―Ö –±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι. –Θ–≤―΄, ―Ä―è–¥ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–≤―à–Β–Ι―¹―è –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ.  –ù–Β –¥–Α–Μ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ―΄―Ö ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Ψ–≤ –Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β 117 –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-¬Ϊ–±–Α–Κ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―¹–Α–Ϋ–Κ―²-–Ω–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²―É –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Α –Κ–Ψ–Ω–Η–Η - –≤ –±―΄–≤―à–Η–Ι –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―² –†–Λ, –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É –£–€–Λ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―² –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ψ–≤, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Η ―²―Ä―É–¥–Α, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α―â–Η―²–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η―Ö –Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―²–Ψ –Ϋ–Η –Ψ―² –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α, –Ϋ–Η –Η–Ζ –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Ψ―²–≤–Β―²–Α ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –‰, –Κ–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Η–Ζ –±–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α–Φ–Η 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –™.–£–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Φ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦.–ê–Κ–Η–Φ–Ψ–≤―΄–Φ, –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ê.–™–Ψ–≥–Ψ–Μ–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η, ―¹–Β–Φ―¨–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η–Μ―¨―è –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ ―é―²–Η―²―¹―è –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―É–≥–Μ–Α–Φ, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η–Ζ–Φ–Α –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―². –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ―É ―¹―΅–Β―²―É, –≤–Η–Ϋ–Η―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ï–≥–Ψ –±–Β–¥–Α, –Α –Ψ―²–Ϋ―é–¥―¨ –Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α, –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α ―΅–Β–Φ ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―¹–Β–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Α―²–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²―΄, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Β –Ε–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Γ–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –≤–Ζ―è–≤ –Ω–Ψ–¥ ―¹–≤–Ψ―é ―é―Ä–Η―¹–¥–Η–Κ―Ü–Η―é –Ψ–±–Α ―¹–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―²–Η–≤ –Η―Ö –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω–Ψ ―Ä―è–¥―É ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι, ―Ö–Ψ―²―è –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Η―Ö ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―ä–Β–Φ–Β –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –‰ –Ϋ―΄–Ϋ–Β ―É–Ε–Β ―É–±―Ä–Α–Μ–Η –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―É–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–≤-–Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –ß–£–£–€–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ü.–Γ.–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α. –£ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Β –Ε–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Μ–Η–¥–Β―Ä―΄ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Η –Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Α―²–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±–Α–Ζ–Β –ë–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―à–Α–≥, –Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―é –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Α –≤―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Γ–ù–™, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―É–Ε–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ, –Α –Ϋ–Β ¬Ϊ–Κ–Α―²–Β–≥–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―²–Κ–Α–Ζ¬Μ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦–Η–Ω–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –≥–Μ–Α―¹–Η―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ –û―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―à–Β―¹―²―¨ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –ë–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Η–Ζ―ä―è–≤–Η–≤―à–Η―Ö –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―É –¥–Β–Μ. –ù―΄–Ϋ–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Φ–Β–Ϋ―΄ –≤–Μ–Α―¹―²–Η –≤ ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Β –Η –Β–Β –≤―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Γ–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ―΄―Ö –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―à―²–Α–± –£–€–Λ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹ –£–€–Γ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ –Κ–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –ë–£–£–€–Θ. –£ –Φ–Α–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―²–Ψ―² –Ε–Β –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –¦–Η–Ω–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι (–Κ ―¹–Μ–Ψ–≤―É, ―¹–Α–Φ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―à–Η–Ι –≤ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –£–£–€–ö–Θ) –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ –≤ –ë–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Δ–Α–Φ ―¹ 14 –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²―΄ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –£–€–Λ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ß―²–Ψ –Ε–Β –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –≤ –Α–¥―Ä–Β―¹ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α, ―²–Ψ ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―è ―΅–Η―²–Α–Μ –Η –Ω–Β―Ä–Β―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ, ―²–Β–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ―¹―è –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Ψ–Β-–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―¹―²–Η ―¹―΅–Β―²―΄ ―¹ –±―΄–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ö–£–£–€–ö–Θ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Β, ―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Β―΅―¨ –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è, –Α ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―² –¥―΄―à–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ–±–Ψ–Ι. –Δ―É―² –Η –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ...¬Ϊ–†―É–Φ–±¬Μ, –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Β–Φ –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –¦.–‰., –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–≤–Β―à―¨¬Μ, –Η ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Η―¹―²–Η–Κ–Η ―²–Η–Ω–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Ψ–Μ―é–±–Β―Ü¬Μ –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤¬Μ, –Η –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Β –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –≤ ¬Ϊ–Η–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Β –Η –±–Β―¹–Ω–Α―Ä–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ε–Η¬Μ... –ü–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β, –Ψ –Κ–Ψ–Φ –Η –≤–Β–Μ ―Ä–Β―΅―¨ –≤–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Β ¬Ϊ–†–Β–Ω–Α―²―Ä–Η–Α–Ϋ―²―΄¬Μ. –£–Β–¥―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä, –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Β―¹―²―¨―é (–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≤―΄―Ö, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é―¹―¨, –Κ–Α–Κ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅, –≤ –ë–£–£–€–Θ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ), –¥–Α–±―΄ –Ψ–±–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è, ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≥―Ä―è–Ζ―¨―é –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –±―É–¥–Β―² ¬Ϊ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –≤ ―΅―É–Ε–Ψ–Φ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Β¬Μ. –≠―²–Ψ - ―É–¥–Β–Μ ―¹–Μ–Α–±―΄―Ö –¥―É―Ö–Ψ–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―Ä–Β–Ζ―΅–Β. –î–Α –Η ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –ë–Α–Κ―É, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η–Ζ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, ¬Ϊ―¹ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ–Ψ–Φ¬Μ, –Α, –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α―è –Β–≥–Ψ, ―É–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –¥–≤–Α –ö–ê–€–ê–½–Α –≤–Β―â–Β–Ι, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Φ. –£―¹–Β, –Κ―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –≤ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –ö–≠–ß, ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Α―é―â–Α―è –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β–±–Β–Μ―¨―é ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Β –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄, –Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ë–Α–Κ―É. –ü―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ι –Β–Φ―É ―É–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ö–£–£–€–ö–Θ. –ë―Ä–Ψ―¹–Α―²―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α–Ε–Η―²–Ψ–Β, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, - –¥–Β–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η –Ϋ–Β―² ―É –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –Η –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β ―¹―É–Φ–Ϋ―è―à–Β―¹―è ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ. –ö–Α–Κ –Η –≤―¹–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Β–≥–Ψ –±―΄–≤―à–Β–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Η. –‰, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É –ë–Ψ–≥―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―ç―²–Α –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥–Β―². –ù–Ψ, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Ϋ–Η ―¹–Α–Φ –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –±―΄–≤―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤-¬Ϊ–±–Α–Κ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤¬Μ, ―¹ –Κ–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Β―é―², ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Α ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η―Ö –Β–Ι –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰ –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Ω–Η–Μ–Α―¹―¨ –±―΄ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –±–Ψ–Μ―¨ –Ζ–Α –Ε–Β–Ϋ –Η –¥–Β―²–Β–Ι, –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ―΄–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ ―΅―É–Ε–Η–Φ ―É–≥–Μ–Α–Φ, –Α –≤ –¥―É―à–Β - –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η..."  –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β ―é–±–Η–Μ–Β―è –ö–£–£–€–ö–Θ –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –¥–Μ―è –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Α―²―¨―é "–ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ. –€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α (–Κ 70-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è)". –ù–Α–Κ–Α–Ϋ―É–Ϋ–Β ―é–±–Η–Μ–Β―è –ö–£–£–€–ö–Θ –Η–Φ. –Γ.–€.–ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –¥–Μ―è –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²–Α―²―¨―é "–ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ. –€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α (–Κ 70-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è)"."–£ 2009 –≥. –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ 70 –Μ–Β―² ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–£–£–€–ö–Θ) –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ. –€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α ―É–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α. –£ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α 1938-1943 –≥–≥. –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ë–Α–Κ―É 4-–≥–Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (4 –£–€–Θ. 5 –Φ–Α―Ä―²–Α 1939 –≥. –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α (–£–€–Λ) –ù. –™. –ö―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Ψ–≤ ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η–Μ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α–Ϋ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α ―¹ 14 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 1939 –≥. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 4 –£–€–Θ –Ϋ–Α –±–Α–Ζ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ―² –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α (–£–£–€–Θ) –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€. –£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–Φ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–Φ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –ë―É―Ä–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤―΄–Φ, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α."  (1894-1953) –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä, ―΅–Μ–Β–Ϋ –£–ö–ü(–±) ―¹ 1918, –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ–Β-–ê–Ζ–Η–Α―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–û. –ù–Α ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―¹–Α–Ι―²–Β –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö –Η –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –ö–£–£–€–ö–Θ. "–ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ. –€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α (–Κ 70-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è)". –£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –¦.–‰."–ü―Ä–Η–±―΄–≤―à–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β –±–Α–Κ–Η–Ϋ―Ü–Β–≤, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Η–Μ–Η–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ω―É―¹―²―΄―Ä–Β ―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –½―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Μ–Η ―¹―²–Β–Ϋ―΄ ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Η –Ε–Η–Μ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Ψ–≤, ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η –Κ–Μ―É–±–Α, –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Β–Φ–Β–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Η―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Α―Ö –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Κ–Α―¹–Ω–Η–Ι―Ü–Β–≤ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –Γ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Η –Η–Ζ―è―â–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η. 1 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1939 –≥. ―¹ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –£–€–Λ –≤ –Ω–Α–Μ–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Φ–Β―¹―²―Ä. 5 –Η―é–Μ―è 1940 –≥. –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –ù–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ψ –≤ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥ –≤―΄―¹―à–Η―Ö –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ –≤―΄―¹―à–Η–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β–Φ (–£–£–€–Θ)." –£–Α–¥–Η–Φ –£–Ψ―¹–Κ–Ψ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Α―²―¨―é, –¥–Α―é―â―É―é –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω―Ä–Β–¥–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Β –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤. "–¦–Β―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―è―Ö –ë–Α–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨. –£–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ω–Α–Μ–Α―²–Ψ–Κ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤―΄–Β –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –ù–Α –Μ–Β–Ϋ―²–Ψ―΅–Κ–Α―Ö –Η―Ö –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ζ―΄―Ä–Ψ–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β¬Μ. –£ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β ―à–Μ–Α ―É―΅–Β–±–Α. –‰–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―É―¹―²–Α–≤ –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É―Ä–Ψ–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Ψ–Ε–¥–Β–Φ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Η ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β. –ü–Α–Μ–Α―²–Κ–Η ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ε–Η–Μ–Η―â–Β–Φ –Η –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η―è–Φ–Η. –ù–Β―² –Μ―É―΅―à–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι –¥–Μ―è ―É―΅–Β–±―΄, ―΅–Β–Φ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –Ϋ–Α –ö–Α―¹–Ω–Η–Η. –ù–Β–Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α―é―â–Β–Β –Φ–Ψ―Ä–Β. –½–Α–Κ―Ä―΄―²―΄–Ι –±–Α―¹―¹–Β–Ι–Ϋ. –≠―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Κ―Ä―É–≥–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥, –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η―²―¨ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Ψ–¥ ―É―΅–Β–±―΄. –£ –ë–Α–Κ―É ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―ä―è―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²―΄. –≠―²–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Μ–Β–Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ-―¹―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Κ―É. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≥–Ψ―Ä―è―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹―²–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –Θ–Ε–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è: –≤ –Α―Ä–Φ–Η―é –Η ―³–Μ–Ψ―² –±―Ä–Α―²―¨―è –Η–¥―É―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É ―΅–Α―¹―²―¨. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ –±―Ä–Α―²―¨―è―Ö –•―É―Ä―É―Ö–Η–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –±―Ä–Α―²―¨―è―Ö –€―É―¹―É–Μ–Η―à–≤–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –≠―²–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≤―¹–Β–Φ–Η ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Β–Ι –≤ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –≤―΄―Ä–Α―¹―²―É―² –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥, –Κ–Α–Κ ―¹–Α–Φ–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ-–Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤. –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Η –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―². –ß–Ψ–Κ–Η–Ψ–≤–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²―΄ ―²―². –¦–Β–±–Β–¥–Α –Η –™–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―΅–Η―²–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―é. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Α–Φ–Η. –†–Ψ―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―². –ö–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β. –≠―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² ―É–Φ–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η ―΅―É―²–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –Δ–Ψ–≤. –ö–Ψ―΅–Β–≥–Α―Ä–Ψ–≤ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±―é―Ä–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α, –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ –®–Α―É–Φ―è–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α. –½–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Η ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―². –Π–≤–Β―²–Κ–Ψ–≤. –ï–≥–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Α―é―² –≤―¹–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü―΄ –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±―΄. –£–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Η ―΅―É―²–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ βÄî –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² ―². –ü–Α–Μ–Β―Ü–Κ–Η–Ι. –≠―²–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ψ–Ω―΄―² ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Η –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, ―¹–Α–Φ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β, –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –±–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ. –£ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Ϋ–Β―³―²–Β–Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ψ–≤. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Β―¹―è―Ü –±–Α–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Μ–Α –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ ―¹―É–±–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. 17 ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Κ–Β.  –Π–ö –¦–ö–Γ–€ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Κ―Ä–Α–Β–≤–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ―è –¥–Μ―è –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ï―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ε–Α–Ζ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η ―¹―²―Ä―É–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η, –Κ―Ä―É–Ε–Ψ–Κ –Ω–Μ―è―¹–Κ–Η, –≤–Ψ–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²―É–¥–Η―è. –ê―Ä―²–Η―¹―²–Α–Φ-–Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ –≤ ―É―΅–Β–±–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –ê–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ–Α. –½–¥–Β―¹―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α―é―² –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä –ë―É―Ä–Ϋ―à―²–Β–Ι–Ϋ, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α –¥–Β–Κ–Α–¥―΄ –Α–Ζ–Β―Ä–±–Α–Ι–¥–Ε–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –±–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ϋ–Α –Γ–Β–Φ–Η–Ϋ–Α, –Α―Ä―²–Η―¹―²-–Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Β―Ü –·–Κ―É–± –†–Η–Ζ–Α–Β–≤ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β. –Θ―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤ –ë–Α–Κ―É ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Β–≥–Ψ –Μ―é–¥–Η ―É–Ε–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Φ–Η ―É–Ζ–Α–Φ–Η –¥―Ä―É–Ε–±―΄ ―¹ ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Φ–Η―¹―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Ϋ–Β―³―²–Η. –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ψ–≤ –≤ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²―΄ ―²―Ä―É–¥―è―â–Η–Β―¹―è –ë–Α–Κ―É –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―É ―². –ë―É―Ä–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤―É, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ―É –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä―É ―². –®–Φ―΄―Ä–Β–≤―É, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä―É ―². –ü―Ä–Ψ–Κ–Ψ―³―¨–Β–≤―É. –‰―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é―² –Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Α―Ö, –Η –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Η–Φ. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α, –Η–Α –Α–≤―²–Ψ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β –Η –≤ ―²–Β–Κ―¹―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–±–Η–Ϋ–Α―²–Β. –ù–Α –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –≤–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Α–≥–Η―²–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –†–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤―΄–±–Ψ―Ä–Α―Ö, –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹ –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η –Ψ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β –Γ–Γ–Γ–†, –Ψ –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Β, –Ψ –Φ–Ψ―â–Η –Η ―¹–Η–Μ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι. –ö―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄- –Α–≥–Η―²–Α―²–Ψ―Ä―΄ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α –ö–Α―¹–Ω–Η–Η. –Δ―Ä―É–¥―è―â–Η–Β―¹―è –ë–Α–Κ―É –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤ –ë–Α–Κ―É –Κ–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Β, ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Ψ-–Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―Ü–Η–Κ–Μ―É, –Η―Ö –¥–Α–Μ–Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –ë–Α–Κ―É. –î–Μ―è –Ω―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―΅–Β–±―΄ –Ϋ–Β―³―²–Β–Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É 25 –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β―΅–Β–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ, –Ϋ–Α―΅–Α–≤ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è ―¹ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±―É. –Γ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―ç–Ϋ―²―É–Ζ–Η–Α–Ζ–Φ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–¥–Α¬Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ι―²–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Β―² –Η–Φ –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Β―¹―è―Ü―΄ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Α, ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤―è–Ζ–Η, –Ϋ–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Η―èβÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α―é―²―¹―è –≤–Ψ–Β ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η. –Γ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–Φ –Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ–Β―² –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Α. –¦–Β―²–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –≤ –ë–Α–Κ―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―à–Μ―é–Ω–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥, ―¹―²–Α―Ä―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ –¥–Α–Ϋ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Β. –ü–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è–Φ –Η ―Ä–Β–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é –≤―΄―É―΅–Κ―É –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –Θ―¹–Ω–Β―Ö ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ψ–±'―è―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²―ç –Ϋ–Α –±–Α―Ä–Κ–Α–Ζ–Β ―à–Μ–Η –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –¥–Α–Μ–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―²―΄―¹―è―΅–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Η–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é. –î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―Ü―΄ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –±–Α―Ä–Κ–Α–Ζ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –Κ–Α―¹–Ω–Η–Ι―Ü―΄ –Μ–Β–Μ–Β―é―² –Φ―΄―¹–Μ―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –¥–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―Ü–Α–Φ, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –±–Α―Ä–Κ–Α–Ζ –≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥. –≠―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―²–Α–Κ–Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥. –Θ―¹–Ω–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Α –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –±―É–¥―É―² ―Ä–Α–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≤―΄―É―΅–Κ–Β, –Κ–Α–Κ―É―é –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –≤ ―¹―²–Β–Ϋ–Α―Ö –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è―é―² –Η―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α. –û―²–Β―Ü –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α ―². –£–Ψ–Ι–Μ–Β–Ϋ―Ö–Ψ –Ω–Η―à–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ―É ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤―É ―². –ë―É―Ä–Η―΅–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤―É: ¬Ϊ–· –Ω―Ä–Ψ―à―É –≤–Α―¹ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨ –Η–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Ι―Ü–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄¬Μ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²―Ü–Α –±―É–¥–Β―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ–Φ―É βÄî –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Α―è ―É―΅–Β–±–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α." "–ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –≤―΄―¹―à–Β–Β –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ. –€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α (–Κ 70-–Μ–Β―²–Η―é ―¹–Ψ –¥–Ϋ―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è)". –£–Η―Ü–Β-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –¦.–‰.   "–€–Η―Ä–Ϋ–Α―è ―É―΅–Β–±–Α –±―É–¥―É―â–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –Γ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É, –Α 4 –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―è 1941 –≥. –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄–Ω―É―¹–Κ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –Θ–Ε–Β –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι 1941 –≥. –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α―â–Η―²―É –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ö 1942 –≥. –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―² –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤–Β―¹―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―Ü―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ 14-–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –±―Ä–Η–≥–Α–¥. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ 75 –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£―¹–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –≤–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η ―É–Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–Θ. –£ –¥–Β–Κ–Α–±―Ä–Β 1941 –≥. –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α –£–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –≤ ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ–Β 1942 –≥. ―è―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥ –Γ―²–Α―Ä–Ψ–Ι –†―É―¹―¹–Ψ–Ι. –ü―Ä–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ–Η–Ϋ–Η―é ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ε–Β―¹―²–Ψ―΅–Α–Ι―à–Η–Β –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β 200 –Κ–Φ –Ω–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ ―²―΄–Μ–Α–Φ 16-–Ι –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ψ―² –≤―Ä–Α–≥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β 70 –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Ε–Η–≤–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –û―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ –¦–Η–Ζ―é–Κ–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Α 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –ö. –î. –Γ―É―Ö–Η–Α―à–≤–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α ―²–Α–Κ―É―é –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Η ―É–Ω–Ψ―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Κ–Ϋ–Β―² ―¹–Μ–Α–≤–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–≤ –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ¬Μ. –Δ–Α–Κ ―¹―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α –†–Ψ–¥–Η–Ϋ―É –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –≤–Β–Ζ–¥–Β: –Ω–Ψ–¥ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Ψ–Ι –Η –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –î–Ϋ–Β–Ω―Ä–Β –Η –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Β, –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Η –≤ –Ω―Ä–Β–¥–≥–Ψ―Ä―¨―è―Ö –ö–Α–≤–Κ–Α–Ζ–Α, –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β –Η –≤ –ë–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ–Β.  –½–Α –≥–Ψ–¥―΄ –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ 14 –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤-–Κ–Α―¹–Ω–Η–Ι―Ü–Β–≤ ―¹―²–Α–Μ–Η –™–Β―Ä–Ψ―è–Φ–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α. –≠―²–Ψ –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –€–Α―²–≤–Β–Β–≤–Η―΅ –ê–≥–Α―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤, –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ë―É–≤–Η–Ϋ, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –ü–Ψ–Μ–Η–Κ–Α―Ä–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –™―É–Φ–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Ψ―Ä–Ψ–±―¨–Β–≤, –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅ –€–Α―Ä–Κ–Ψ–≤, –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –ü–Α–Μ–Α–Φ–Α―Ä―΅―É–Κ, –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –ü–Ψ–Μ―è–Κ–Ψ–≤, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–≤–Η―΅ –†–Β―à–Β―²–Ψ–≤, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –†–Α–Ι–Κ―É–Ϋ–Ψ–≤, –€–Η―Ö–Α–Η–Μ –ê–Ϋ–¥―Ä–Η–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤, –·–Κ–Ψ–≤ –·–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–≤–Η―΅ –®–≤–Α―΅–Κ–Ψ, –Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Κ–Α―²–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –û―¹–Η–Ω–Ψ–≤–Η―΅ –®–Α–±–Α–Μ–Η–Ϋ ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Β–Ϋ―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥–≤–Α–Ε–¥―΄. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ (1941-1942 –≥–≥.) ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Κ―É–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Μ―è –Α―Ä–Φ–Η–Η. –Γ―é–¥–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –£–£–€–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –Λ.–≠.–î–Ζ–Β―Ä–Ε–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–£–€–Θ, –£–€–Θ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β, –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–€–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –Α –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É 1942 –≥. –≤ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –£–£–€–Θ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Π–Β–Ϋ―²―Ä –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ―É―Ä―¹―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Μ―è –£–€–Λ. 4 –Φ–Α―Ä―²–Α 1945 –≥. –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –£–£–€–Θ –±―΄–Μ–Ψ –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ―è (―¹ 1975 –≥. - –ë–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –½–Ϋ–Α–Φ―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α) –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, ¬Ϊ–¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–Ι ―¹–≤–Ψ―é –≤―΄–¥–Α―é―â―É―é―¹―è ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤ –±–Ψ―è―Ö ―¹ –≤―Ä–Α–≥–Α–Φ–Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Α¬Μ.  –½–Α –≥–Ψ–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―è –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤. –î–Ψ 1952 –≥. ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤, –Α ―¹ 1 ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―è 1952 –≥. ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ: ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ, –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―² –Η –Φ–Η–Ϋ–Β―Ä. –ü―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―²–Ψ–¥―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Β–Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Ι, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –≤―΄–¥―É–Φ–Κ–Ψ–Ι –Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–≤–Η–≤–Α–Μ –±―É–¥―É―â–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ –≤―¹―é –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι. –ù–Α –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Β–¥–Α–≥–Ψ–≥–Η –‰. –ù. –û―Ä–Μ–Ψ–≤, –£. –ê. –Ξ–Ψ–Φ―è–Κ–Ψ–≤, –‰. –ü. –ö―Ä–Α―²–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤, –£. –€. –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ, –‰. –ü. –•–Β–Μ–≤–Α–Κ–Ψ–≤, –ê. –ù. –Π–Η–Ω–Η–Μ–Β–≤, –¦. –≠. –ë―΄―΅–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι, –€. –ù. –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤, –£. –£. –ù–Α―¹–Η–Μ–Ψ–≤, 3. –£. –ë―Ä–Η–Μ―¨. –ù–Α –Φ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ-―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Β –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²–Α–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –Γ. –ü. –€–Α―Ä―²―΄–Ϋ–Ψ–≤–Α, –€. –‰. –®–Β–Μ–Ψ–Φ–Ψ–≤–Α, –·. –ü. –Λ–Η―à–Β―Ä–Α, –ë. –‰. –Δ–Ψ–Κ–Α―Ä–Β–≤–Α. 8 –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β 1950-―Ö –≥–≥. –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Η –Φ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –≤ –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Α –≤ 1960 –≥. –≤ –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –±―΄–Μ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² βÄî ―Ö–Η–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι. 9 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è 1954 –≥. ―É–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –ü―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Η―É–Φ–Α –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ–≤–Β―²–Α –Γ–Γ–Γ–†, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ –€–Η–Ϋ–Η―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Γ–Γ–Γ–†, –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –£–£–€–ö–Θ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Η–Φ―è –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅–Α –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α, –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä―²–Η–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―è―²–Β–Μ―è, –Η ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ –≥–Ψ–¥–Ψ–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α.–ë―É―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α 1950-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Κ–Β―²–Ϋ–Ψ-―è–¥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ―² ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Λ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –¥–Μ―è ―³–Μ–Ψ―²–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ –Η –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä-―Ö–Η–Φ–Η–Κ, –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –£–£–€–ö–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ. –€. –ö–Η―Ä–Ψ–≤–Α –≤–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ–Μ–Α–¥. –ö–Α―¹–Ω–Η–Ι―Ü―΄ –≥–Ψ―Ä–¥―è―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―É –Η―¹―²–Ψ–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Β–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―²–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―¹–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α." –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―². –Γ–Ω–Η―¹–Ψ–Κ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤.–Γ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―è –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―É, –Ϋ–Α–¥–Β―è―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η–Φ ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ ―¹–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–≤―Ü–Β–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Φ―΄―Ö –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Β –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Α –•–¥–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Α. –†–ê–ü–û–†–Δ –ü.–Γ. –ù–ê–Ξ–‰–€–û–£–ê –ê.–Γ. –€–ï–ù–®–‰–ö–û–£–Θ –Γ –Ξ–û–î–ê–Δ–ê–ô–Γ–Δ–£–û–€ –û –ù–ê–™–†–ê–•–î–ï–ù–‰–‰ –û–Λ–‰–Π–ï–†–û–£ –‰ –€–ê–Δ–†–û–Γ–û–£, –û–Δ–¦–‰–ß–‰–£–®–‰–Ξ–Γ–· –£ –Γ–‰–ù–û–ü–Γ–ö–û–€ –Γ–†–ê–•–ï–ù–‰–‰ 29 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1853 –≥. "–ü–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨... –Ψ–± –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ-―É―¹–Β―Ä–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≥–≥. –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Α―Ö, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–≤―à–Η―Ö –≤ –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ –Μ–Β―²–Β –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Η –Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β, ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η–Φ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Η―¹―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ä―è–¥–Α ―²―É―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι –≤ –Γ–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Β, –Η–Φ–Β―é ―΅–Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β–Ι―à–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Α... –Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è –≥–≥. ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –≤ –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ–Ψ–Φ ―É ―¹–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²―¹―è. –ù–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ –Ε–Β ―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ζ–Α –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ―É―é ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –¥―É―Ö–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Ψ―è, –Ζ–Α –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ―É―é –Η―Ö –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä―¹―²–≤–Α –¥–Ψ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹―É–¥–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β –Ω―Ä–Ψ―à―É –Η―¹―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η―è –ü–Ψ–±–Β–¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α, ―΅–Η―¹–Μ–Ψ–Φ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é ―¹―²–Α―²―É―²–Α ―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α, ―¹–Ψ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥ ―¹―É–¥–Ψ–≤, βÄî –¥–Μ―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–≤―à–Η―Ö―¹―è. –û―¹–Φ–Β–Μ–Η–≤–Α―é―¹―¨ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Ψ–Κ―É–Ω–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Ψ... –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é –≤―΄―à–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄." –ë–Β–Μ–Ψ―É―¹–Ψ–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä, –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤–Η―΅, –ë–Ψ―Ä–Η―¹–Ψ–≤ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä―¹–Κ–Η–Ι –¦–Β–≤ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –½–Α―Ä–Β–Φ–±–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –£―è―΅–Β―¹–Μ–Α–≤ –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Α―Ä–Α―΅–Β–≤ –‰–≤–Α–Ϋ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –ö–Α―¹–Ω–Β―Ä-–°―¹―² –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –ö–≤―è―²–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –°―Ä–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –¦–Β–±–Β–¥―¨–Κ–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅, –¦–Ψ–±–Ψ–≤ –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –€–Α―à–Η–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι, –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –ê―Ä–Κ–Α–¥–Η–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –û–Ϋ–Ψ–Ω–Κ–Ψ –™–Β–Ϋ―Ä–Η―Ö –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –ü–Β―΅–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ –°―Ä–Η–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –ü–Ψ–Μ―é―Ö–Ψ–≤–Η―΅ –™–Β–Ϋ–Ϋ–Α–¥–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, –Γ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅, –Γ―²―Ä―é–Κ–Ψ–≤ –‰–≥–Ψ―Ä―¨ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –Γ―É–¥–Α–Κ–Ψ–≤ –¦.–ù., –Θ―¹―²―¨―è–Ϋ―Ü–Β–≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, –®–Α–Ω–Ψ―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι, –®–Α―Ä–Ψ–≤ –ü–Β―²―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –°―³–Β―Ä–Ψ–≤ –™.–‰. –û–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. 65-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Φ―É ―é–±–Η–Μ–Β―é –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, 60-–Μ–Β―²–Η―é –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è.–ü–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι―²–Β ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –±–Μ–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â, –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η–Ι. –î–Μ―è –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±―É–Ι―²–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–Β―Ä–≤–Η―¹–Α–Φ–Η ―¹–Α–Ι―²–Α nvmu.ru. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Ι―²–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―è―Ö: –≥–Ψ–¥―΄ –Η –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―΄, ―É―΅–Β–±―΄, –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α–Μ–Η―³–Η–Κ–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ε–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η–Ϋ―΄–Β –±–Η–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―è―Ö –≤―¹–Β―Ö ―²―Ä–Β―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±–Α –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α―²―¨ –≤―¹–Β, ―΅–Β–Φ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –≤–Ω―Ä–Α–≤–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ –£–Α―à–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

25.07.200907:5325.07.2009 07:53:54

0

24.07.200907:4624.07.2009 07:46:41