–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ö–Α–Κ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―è ―Ü–Β―Ö–Α –≤ –Μ–Β―²–Ϋ―é―é –Ε–Α―Ä―É

|

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –Ψ–Κ―²―è–±―Ä―¨ 2013 –≥–Ψ–¥–Α

0

16.10.201310:1816.10.2013 10:18:17

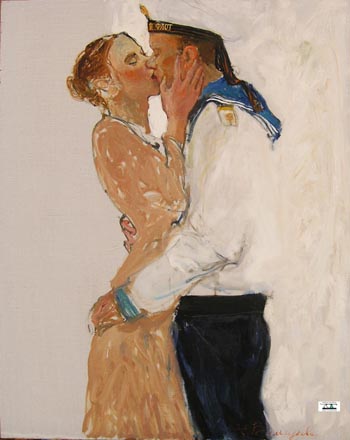

7 –ü–Ψ–Κ–Α –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Λ―Ä–Ψ–Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Μ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ―É―é ―²―É–Ε―É―Ä–Κ―É, –Ω–Ψ–≤―è–Ζ–Α–Μ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ, ―Ö–Ψ―²―è ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≥–Α–Μ―¹―²―É–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ψ–Κ–Ϋ―É. –£–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ―é―é ―É–Μ–Η―Ü―É, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –Φ–Β–Μ –Ε–Β–Μ―²―É―é ―¹―É―Ö―É―é . –≠―Ö, –Ϋ–Β―² –ù–Η–Κ–Η―²―΄ ―¹ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Β! –ê –≤–Β–¥―¨ –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ε–Η–Μ–Η βÄî –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Ψ–Μ―¨–Β―à―¨! –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² –¥―Ä―É–Ε–±–Α –¥–Α –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤! –ß–Β―²–≤–Β―Ä―²―΄–Ι –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤―É―². –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Μ–Η? –€–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―²–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Β–Ζ–Ε–Α―é―² ―¹ –Φ–Β―¹―²–Α –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Ψ. –ù–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―¹―É–¥―¨–±–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –Γ–≤–Ψ–Β–Ι ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ι –Λ―Ä–Ψ–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ. –‰ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Η –ê–Μ–Β―à–Κ–Α, –Η ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ, –Β–Β –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Η―², ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Φ–Α―²―¨, βÄî –≤–Β–¥―¨ –Β–≥–Ψ –Φ–Α―²―¨ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―Ä–Μ–Α. –‰ ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η―², –Κ–Α–Κ ―¹―΄–Ϋ–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ, –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Η–≤–Α–Μ–Α –Β–Φ―É –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―΄ ―²–Ψ ―¹―É―à–Β–Ϋ―΄–Φ –Η–Ϋ–Ε–Η―Ä–Ψ–Φ, ―²–Ψ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Α–Φ–Η, ―²–Ψ –Ψ―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η, ―²–Ψ ―Ö–Α–Μ–≤–Ψ–Ι. –£ –Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ψ–±―Ä–Β–Μ ―¹–Β–Φ―¨―é, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –≤ –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β. –‰ –Ψ―²―²–Α―è–Μ βÄî –Α –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Κ–Ψ–Μ―é―΅–Η–Ι, –Β―Ä―à–Η―¹―²―΄–Ι, –Ζ–Α–Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –±–Ψ―è―Ö ―²―Ä–Η–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –≤–Ψ―è–Κ–Α. –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Α–Ω–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –€–Η―Ä–Α–± –±―΄–Μ –¥―É―à–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –•–Α–Μ―¨, ―É–Φ–Β―Ä. –•–Η–Μ –±―΄ –¥–Α –Ε–Η–Μ! –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β–Ζ–Α―΅–Β–Φ –Β―Ö–Α―²―¨ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η. –î–Α –Η –ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Φ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―²: ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄―²―¨ –±–Β–Ζ –Φ–Ψ―Ä―è. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―¹–Φ―΄―¹–Μ: –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –±―΄–Μ ―²―΄–Μ, –Ϋ–Α –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η –Ϋ–Β –Ω–Α–¥–Α–Μ–Η –±–Ψ–Φ–±―΄, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Φ–Η-–Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η βÄî –¥–≤–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ö –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹―É–¥―¨–±–Α –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Α, –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Β –≥–Μ–Α–¥–Η―². –£―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –‰–≥–Ϋ–Α―à―É –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤–Α βÄî –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨ ―Ü–Β–Μ―΄―Ö ―à–Β―¹―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² (–Η–Ζ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Β). –‰ –≤–Ψ―² –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ βÄî –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α–Φ–Η. –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤–Ψ–Φ –Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –Α –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α βÄî –≤―¹–Β –Β―â–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². –ü―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Β –±–Β–¥–Α βÄî –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Μ–Η–≤―΄... –ù―É –≤–Ψ―² –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Η –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. βÄî –ü–Ψ–Κ–Α–Ε–Η―¹―¨-–Κ–Α... –Θ―Ö ―²―΄! βÄî –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹–≤–Ψ–Β –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β.  –û–Ϋ –≤ ―²―É–Α–Μ–Β―²–Α―Ö –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –≤ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α. –ß–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –±–Α―Ä―Ö–Α―² –≤―΄―à–Η―² ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η (–Γ―²―ç–Μ–Μ–Α βÄî ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Α). –Γ–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Β–Β –¥―è–¥―è –€–Η―Ä–Α–±. –Γ–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Β–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ. –Γ–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Η –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ε–Η–≤―É―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –Γ―΄–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹–≤–Α–¥―¨–±―É –Ϋ–Α –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Α–¥―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –ù–Η–Κ–Η―²―΄. –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –≤―¹–Β ―É–Ω―Ä―è–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨: ¬Ϊ–Θ–±–Β–¥–Η―¹―¨, –Λ―Ä–Ψ–Μ, –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η―à―¨. –Θ–±–Β–¥–Η―à―¨―¹―èβÄî ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Η¬Μ. –Λ―Ä–Ψ–Μ ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Β: –Ψ–Ϋ, –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ζ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Κ –ù–Η–Κ–Η―²–Β –Η –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Β –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä –Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Β–≤–Α–Μ ―É –Ϋ–Η―Ö –¥―É―à―É –Η –≤―¹–Β ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ: βÄî –ë–Α–Μ―²–Η–Β―Ü-―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ―É –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è? –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹–Φ―É―â–Α–Μ–Α―¹―¨, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Μ–Α –Η –Ω―Ä―è―²–Α–Μ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Α –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: βÄî –Θ–Ε–Β ―¹―²―É―΅–Η―²! βÄî –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―¹―²―É―΅–Η―²? βÄî ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ. βÄî –Γ―²―É―΅–Η―²! βÄî –‰―à―¨ ―²―΄, ―à―É―¹―²―Ä―΄–Ι –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι! –ù―É, ―Ä–Α–Ζ ―¹―²―É―΅–Η―² βÄî –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α! –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―Ü―΄ –≤―΄, ―΅–Β―Ä―²–Η! –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ζ–Α–±–Β–Ε–Α–Μ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –≤–Β―¹―¨ –≤–Ζ―ä–Β―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–≤–Β–Μ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ―É –≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι . –Λ―Ä–Ψ–Μ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–≥, ―É―²–Β―à–Α–Μ –¥―Ä―É–≥–Α, ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι βÄî –ù–Η–Κ–Η―²–Α –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ϋ―è―².  –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ζ–Α –Ψ―²―Ü–Α, ―Ä―É–≥–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―², –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–ù―É, –Ψ―² –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Ι –Ψ―²–Β―Ü! –†–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Μ–Β–≥–Κ–Η–Β, –Ζ–Α―²–Ψ ―¹―΄–Ϋ βÄî –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ä―¨¬Μ. –‰ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―²–Α–Κ –Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―è –ù–Η–Κ–Η―²–Β ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―É―é –≤–Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨, ―ç―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è! –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –‰ ―Ö–Ψ―²―è ―É –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Α –±―΄–Μ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Φ–Ψ―Ä―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―΅–Η–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Η –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤―Ü–Β–Φ. –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Η―²–Α―â–Η–Μ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Α―Ä―É―¹–Ϋ―É―é ―è―Ö―²―É, –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É –Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Α –≤ ―¹–Κ–Α―³–Α–Ϋ–¥―Ä–Β. βÄî –Δ―΄ ―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –°―Ä–Κ–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―è―¹―¨. βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε? βÄî –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è –Λ―Ä–Ψ–Μ. βÄî –Γ―΅–Η―²–Α–Ι, ―΅―²–Ψ –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Η –Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ―΄ –≤–Ω―Ä–Ψ–Κ! –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –Η –≤―΄―à–Μ–Ψ βÄî –Η –Μ–Ψ–¥–Κ–Α, –Η ―è―Ö―²–Α, –Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ–Η –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –°―Ä–Κ–Η. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. (–Λ―Ä–Ψ–Μ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–Θ–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, –Ζ–Ψ–≤―É!¬Μ) –ö –Β–Β –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥―É –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–¥―΄―¹–Κ–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Κ―É ―É ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η –€–Α―²–Η–Μ―¨–¥―΄ –ö―É―É–Ζ–Η–Κ –Η, –Κ–Α–Κ ―¹―É–Φ–Β–Μ, ―É–Κ―Ä–Α―¹–Η–Μ –Β–Β. –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Α –≤–Ζ–±―É–¥–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α―è, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Μ–Α ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤ –Η –±―É―Ä–¥―é–Κ –Κ–Α―Ö–Β―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Γ–≤–Α–¥―¨–±―É –Ψ―²–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤―É βÄî –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤―¹–Β –¥―Ä―É–Ζ―¨―è: –Η –Ξ―ç–Μ―¨–Φ–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –€–Η―Ö–Α–Η–Μ–Ψ–Φ –Λ–Β―Ä–Α–Ω–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ, –Η –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α ―¹ –ù–Η–Κ–Η―²–Ψ–Ι; –Ω–Η–Μ–Η –≤–Η–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤–Α–Μ–Η –Η –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α –≤–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ε–Β–Ϋ–Α―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ βÄî –Η –±―΄–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Η ―¹―à–Η―²―É―é –Ϋ–Β –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Β ―²―É–Ε―É―Ä–Κ―É. –ï–Φ―É ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–±―΄―²―¨ ―¹–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―à–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η–¥―²–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è ―É–Ι―²–Η, –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Ϋ–Α–¥―É–Μ–Α –≥―É–±―΄ (¬Ϊ–ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹―²–Α–Ϋ–Β–Φ ―¹―¹–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è?¬Μ βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ –≤ ―É–Ε–Α―¹–Β –Λ―Ä–Ψ–Μ), –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ψ–±–Ϋ―è–Μ–Α –Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Α ―³―É―Ä–Α–Ε–Κ―É: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η, –Λ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ. –· –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É –±―΄―²―¨ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α¬Μ. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Φ–Β―²–Α–Μ―¹―è –Ψ―² –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –¥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨, –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É, –Η –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ζ―Ä―è –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Β―²―¹―è, –≤―¹–Β –Ψ–±–Ψ–Ι–¥–Β―²―¹―è. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Η–Ζ –î–Ψ–Φ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―΅–Β–Ι-―²–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤, –≤–Α―¹ ―¹ ―¹―΄–Ϋ–Η―à–Κ–Ψ–Ι¬Μ.  βÄî –ê–Μ–Β―à–Κ–Α! βÄî –≥–Α―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Μ―è―¹–Α―²―¨ ―²―É―² –Ε–Β, –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α . –£ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –¥―É–Μ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –≤–Β―²–Β―Ä –Η –Φ–Ψ―Ä–Β –≤―΄–Ω–Μ–Β―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―É―é, –Ζ–Α–±―Ä―΄–Ζ–≥–Η–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥ ¬Ϊ–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≥–Ψ –·–Κ–Ψ―Ä―è¬Μ, –Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α: –Ψ–Ϋ ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨ –Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η –¥―è–¥–Β –€–Η―Ä–Α–±―É –Η ―²–Β―²–Β –€–Α―Ä–Ψ βÄî –¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ù–Η–Κ–Η―²–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ –Κ –Ϋ–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Α-–Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Α, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―Ä―΄–Ε–Η–Ι –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Η―Ö –Ζ―è―²–Β–Φ? ¬Ϊ–ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤–Μ―è―é, –≤―΄ –¥–Β–¥―΄!¬Μ βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Μ –Ψ–Ϋ –Η–Φ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―É. –‰ –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β ¬Ϊ–Λ―Ä–Ψ–Μ¬Μ, –Α ¬Ϊ–ê–Μ–Β―à–Κ–Α¬Μ. –ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –ê–Μ–Β―à–Κ–Α –Φ–Ψ–≥ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α―²―¨ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄! –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Ψ–Ι ―¹―¹–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨. –û–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η–Μ–Α―¹―¨. –£ –ö–Α–Μ–Η–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Ω―Ä–Η–¥―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥, –Λ―Ä–Ψ–Μ ―É–±–Β–¥–Η–Μ―¹―è, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ ¬Ϊ–Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä―É –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤–Ψ–Ι¬Μ. ¬Ϊ–€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ. –î–Α, –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ!¬Μ βÄî ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ (–Β―â–Β ―¹–≤–Β–Ε–Η –≤ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –±―΄–Μ–Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è –±–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ö–Ψ―Ä–Κ–Η–Ϋ–Α). –ù–Ψ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹–≤–Ψ―é –Γ―²―ç–Μ–Μ―É –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ϋ–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι βÄî –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―². –Δ―É―² ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η―²―¨―¹―è ¬Ϊ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤–Α―è –Ψ―à–Η–±–Κ–Α¬Μ... βÄî –ù―É ―΅―²–Ψ –Ε–Β, –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ? –ê ―²–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Β–Φ... βÄî –Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Α –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. –ß―É–¥–Α―΅–Κ–Α! –Γ–Α–Φ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι ―΅–Α―¹ –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ βÄî ¬Ϊ–Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Β–Φ¬Μ! βÄî –ù–Α–Φ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ψ–Ω–Α–Ζ–¥―΄–≤–Α―²―¨. –· ―Ö–Ψ―΅―É –≤―΄―¹―²―É–Ω–Η―²―¨, –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. –ù–Α–¥–Ψ –≤―΄―Ä―É―΅–Η―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Ϋ―è... –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤–Μ–Η–Ω .  βÄî –ê ―è, –Λ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ, –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é? –ö―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι? βÄî –ü–Α―Ä–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε―É. –ü–Ψ―à–Μ–Η. –‰ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η –Κ ―²―Ä–Α–Φ–≤–Α―é. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ, –¥–Η―¹–Ω―É―² –±―΄–Μ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≥–Α―Ä–Β. ¬Ϊ–≠―Ö, –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Η¬Μ, βÄî ―¹–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ. –Γ–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ω–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α: βÄî –ù–Α –¥–Ϋ―è―Ö ―è ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Ψ―² –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―΄: ¬Ϊ–ü–Ψ–Ζ–¥―Ä–Α–≤―¨―²–Β! –· –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α. –½–Α–≤―²―Ä–Α ―É–Β–Ζ–Ε–Α―é –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ. βÄî ¬Ϊ–ù–Ψ ―É ―²–Β–±―è –Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤, –ù–Α–¥―è¬Μ. βÄî ¬Ϊ–î–Α, –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –¥–Α –≤–Ψ―² –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨¬Μ. –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –£–Ψ–Μ–Ψ–¥―è –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Κ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –ù–Α–¥―é, –≤–Μ―é–±–Η–Μ―¹―è –Η... –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―΅–Β–Φ –≤ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –Μ―é–¥–Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –· –≤–Η–Ε―É –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―¹–Η–¥―è―â–Β–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―Ä―è–¥―É –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α: ¬Ϊ–ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É βÄî –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α?¬Μ (–£–Β―¹–Β–Μ―΄–Ι ―¹–Φ–Β―Ö –≤ –Ζ–Α–Μ–Β.) –ê –Κ–Α–Κ –Ε–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β? –ù–Α –≥–Ψ–¥? –ù–Α –¥–≤–Α? –‰–Μ–Η –Ϋ–Α ―²―Ä–Η? ¬Ϊ–ê ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―¹―É–Ε–Β–Ϋ–Ψ–Φ?¬Μ βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―è –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η―Ü―É. ¬Ϊ–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι!¬Μ βÄî ¬Ϊ–‰ ―ç―²–Ψ βÄî –≤―¹–Β?¬Μ βÄî ¬Ϊ–ù―É –Α ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Β―â–Β? –û–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η―² –Η –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –±–Β―Ä–Β–≥―É –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ. –ù–Β –≤―¹–Β ―é–Ϋ―΄–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―é―², –Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β–Φ –≤–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ―ä―è―¹–Ϋ―è―é―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ...–Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―²―¨ –Κ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α...¬Μ  –Δ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ϋ–Α―à ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―ç―² . –¦―é–±–Η–Φ―΄–Ι –±―É–¥–Β―² ―΅–Α―¹―²–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü–Α, –Α –Ϋ–Β –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι (¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ!¬Μ βÄî –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α). –¦―é–¥–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –≤ –±–Ψ―è―Ö –≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –£ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –≤ ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι, ―Ä―É–Κ–Α –Ψ–± ―Ä―É–Κ―É, –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è βÄî –Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ βÄî –Μ―é–±–Ψ–≤―¨. –€–Ψ–Η–Φ ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Μ–Ψ–Φ–Α―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ βÄî –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Η? βÄî –Ϋ–Ψ–≤―É―é... –ê –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ¬Ϊ–Ϋ–Α―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ¬Μ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β βÄî ¬Ϊ–Ϋ–Α–±–Β–Μ–Ψ¬Μ... βÄî –· ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Α ―¹ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α,βÄî –Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¨ –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä―É ―Ä―΄–Ε–Β–≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –≤ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β. βÄî –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤ ―΅–Α―¹―²–Η –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –ö–Ψ–Ω―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –Η―é–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –≤ –Α–≤–≥―É―¹―²–Β –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ ―¹–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –≤ ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä–Β –±―Ä–Α–Μ –≤ –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä–Η–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Κ―É –¥–Μ―è ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι. –ê –≤ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä–Β –Ζ–Α―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–Ι –Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Α. –‰ –≤―¹–Β–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β–Φ –Ψ–Ϋ,βÄî –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β, –Ω–Ψ―à–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ–Α―è! βÄî –≤―¹–Β–Φ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥ –Κ–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –Μ―é–±–≤–Η! βÄî –Θ–Ε –Η –Η–Ζ–≤–Β―Ä–≥! –ê –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Β –Μ–Η βÄî –¥–Ψ–Ϋ–Ε―É–Α–Ϋ?.. βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ζ–Α–Μ–Α. βÄî –ö–Ψ–Ω―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―΄ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α! βÄî –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. βÄî –ê –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ? βÄî –Ζ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹. βÄî –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β? βÄî –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Λ―Ä–Ψ–Μ. βÄî –ö―É–¥–Α ―²―΄? βÄî –¥–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Α–≤ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α, βÄî –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤. –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―¹―Ü–Β–Ϋ―É. –û–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ζ–Α–Μ.  βÄî –î–Ψ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –¥–Ψ–Ϋ–Ε―É–Α–Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ϋ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ. –‰–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α–Φ. –ù–Ψ –Φ–Ψ–≥ –Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –ö–Ψ–Ω―΅–Η–Κ–Ψ–≤ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Α ―²–Α–Κ –Ε–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ–Ϋ, –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α? –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―Ä–Ψ–Κ–Η, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Φ –Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η. –Ξ–Ψ―΅―É ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö –Ε–Β―Ä―²–≤ –¥–Ψ–Ϋ–Ε―É–Α–Ϋ–Α –ö–Ψ–Ω―΅–Η–Κ–Ψ–≤–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α? –ü–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ, –Ε–Η–≤―è –≤ –Κ–Ψ―¹–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Β–Κ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―¹–Κ–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹―΄. (–ë–Β–Ζ―É–¥–Β―Ä–Ε–Ϋ―΄–Ι ―¹–Φ–Β―Ö –≤ –Ζ–Α–Μ–Β: ¬Ϊ–ë―Ä–Α–≤–Ψ!¬Μ) –ë–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―²―¹―è –Μ―é–¥–Η –≤–Μ―é–±―΅–Η–≤―΄–Β, –Η –¥–Α–Ε–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α; –Η–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–≤―à–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Η―Ü–Α –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –· –Ϋ–Β –≤–Β―Ä―é –≤ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Α–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Μ―é–±–Ψ–≤―¨. –‰ –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –ö–Ψ–Ω―΅–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Η―²―¨, –Η –±–Η―²―¨ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ, ―²–Ψ –≤–Μ―é–±―΅–Η–≤―΄―Ö –Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä―΅–Η–≤―΄―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―²―¨: ¬Ϊ–û―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―¨―²–Β!¬Μ (¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ!¬Μ) –Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ, βÄî –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ, βÄî –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Ω–Μ–Ψ―à–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ; –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Β–Ϋ–Β―² ―²―É–Ε―É―Ä–Κ―É, –≤―¹―é –≤ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Β, –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β―² –≤ ―²–Β–Α―²―Ä; –Β―¹―²―¨ –Η ―²–Α–Κ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Β–Μ―¨―â–Α–Β―² –Φ―΄―¹–Μ―¨ ―¹―²–Α―²―¨ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, ¬Ϊ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨―¹―è¬Μ,βÄî –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨! βÄî –Λ―Ä–Ψ–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Α –Ω–Η―¹―¨–Φ–Ψ. βÄî –£–Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ι―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Η―à–Β―² –Φ–Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Ι: ¬Ϊ–· –Ε–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è, –Λ―Ä–Ψ–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅, –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ―É –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü–Α―Ö. –ö–Α–Κ ―è ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Η–≤–Α―é―¹―¨ –Ζ–Α ¬Ϊ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹–Ω–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨¬Μ! –ï–Ι –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Φ–Ψ―Ä―è βÄî –Κ―É―Ä–Ψ―Ä―². –ë–Β―¹–Ω–Β―΅–Ϋ–Α―è, –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α, –Ζ–Μ–Α―è, –±–Β–Ζ–¥―É―à–Ϋ–Α―è... –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤―É―é –Ψ―à–Η–±–Κ―É...¬Μ –ê ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β ―²―΄ –Ψ ―΅–Β–Φ –¥―É–Φ–Α–Μ? –Γ–Α–Φ, –±―Ä–Α―²–Β―Ü, –Η –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²! –ë―΄–Μ–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Ε–Β–Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Α –€―΄–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤–Α, –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Α ―¹–Α–Φ–Α, –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α –Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Β –±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨―é –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Α: –Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Α, –Φ–Ψ–Μ, ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è!  –£–Β―΅–Β―Ä –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –≤ –Ζ–Α–Μ–Β –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –Δ–Α–Φ –Ζ–Α –ù–Β–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―è –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―΄: –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β /–™.–€. –™–Β–Μ―¨―³–Ψ–Ϋ–¥, –ê.–Λ. –•–Α―Ä–Ψ–≤, –ê.–ë. –Γ―²―Ä–Β–Μ–Ψ–≤, –£.–ê. –Ξ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–≤. - –€. 1976. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

16.10.201310:1816.10.2013 10:18:17

0

15.10.201309:5515.10.2013 09:55:33

–û―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥ –™–Α–Μ―¨–¥–Β―Ä―É –ë―Ä–Α–Ϋ–¥ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ 5.08: ¬Ϊ1. –†–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ –Ϋ–Α ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Α―Ä–Φ–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ. –î–Μ―è –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Α―Ä–Φ–Η–Ι –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è 10 ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 150-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 210-–Φ–Φ –Φ–Ψ―Ä―²–Η―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―É―à–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ (–Ψ―Ä―É–¥–Η―è ¬Ϊ–ö-3¬Μ). –î–Μ―è ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―É―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Ϋ–Ψ ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤: –¥–≤–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α 100-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Β–≤―΄―Ö –≥–Α―É–±–Η―Ü, –¥–≤–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä―²–Η―Ä, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 150-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ, –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ 210-–Φ–Φ –Ω―É―à–Β–Κ. –‰―²–Ψ–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Β―²―¹―è 17 ―²―è–Ε–Β–Μ―΄―Ö –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –≠―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –±―É–¥–Β―² –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ψ 10 –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ ―É –Ε–Β –±―É–¥―É―² ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄–Β ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 166]. –£–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 26-–Ι –Α–Κ 18–ê –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ –Α―Ä–Φ–Η–Ι ¬Ϊ–Γ–Β–≤–Β―Ä¬Μ –≤―΄―à–Β–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―É –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†. 18.08 –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Β –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –ù–Α―Ä–≤―É. –ù–Ψ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η 8–ê –Γ–Λ ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α –¦―É–Ε―¹–Κ–Η–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –Η –≤–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α. –Γ 10.07 –Ω–Ψ 18.08, ―². –Β. –Ζ–Α 40 –¥–Ϋ–Β–Ι, –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α 180 –Κ–Φ. –ï―¹–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―²–Β–Φ–Ω –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Κ–Β –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β 18 –¥–Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ 25 –Κ–Φ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η, ―²–Ψ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –¥–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Ψ–Ϋ ―¹–Ϋ–Η–Ζ–Η–Μ―¹―è –¥–Ψ 4,5 –Κ–Φ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Ψ ―¹–Η–Μ―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Β―â–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ–Η –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α―²―¨. 27.08, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ι 8–ê –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ ―Ä. –¦―É–≥–Α, –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –±―΄–Μ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –Ω―É―²―¨ –Ϋ–Α –ö―É―Ä–≥–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –£–£–Γ –ö–ë–Λ –¦–Η–Ω–Ψ–≤–Ψ –Η –£–Β–Ι–Ϋ–Ψ. –≠―²–Η –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ―΄ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β –Α―ç―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–Φ –ö―É–Ω–Μ―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ 10 –Κ–Φ –Ψ―² –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Η –Ψ–±―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ –Β–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–® –ö–ê –¦. –€. –£–Α―¹–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –≤ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α―³–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―Ö ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –€. –€. –ü–Ψ–Ω–Ψ–≤―΄–Φ 28.08 –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±―΄–Μ ―É–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –ö–ë–Λ –≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―Ö –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α.  –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–Β–Ϋ―à―²–Α–±–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η –ê.–€.–£–Α―¹–Η–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι 1.3. –û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α–û―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ 5 –Ω–Ψ 28 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1941 –≥. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―É –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Η–Φ–Β―é―²―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²―¹―΅–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ–Α–Κ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η ―²―Ä–Α–Ϋ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Α–Ζ―΄ –ö–ë–Λ. 1.07 –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ βÄî –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–€–® –£–€–Λ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –‰.–Γ.–‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à―É―é―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Η –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Β–Φ―É –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ (–Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι, –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Η, –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –ë–û –Η –ü–£–û, ―²―΄–Μ–Α) –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –Η –†–Η–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Η –Ψ–± ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –¥–Α―²―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –±–Α–Ζ–Α–Φ –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ (–¥–Ψ–Κ. ⳕ 57). 8.07 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι –¥–≤―É―Ö –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤ ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ: 1) –Ψ–± ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Η–Ζ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–† –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹–Ψ–≤, –Α–≤―²–Ψ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι; 2) –Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É–±–Β–Ε–Α –ü―è―Ä–Ϋ―ÉβÄî–£–Η–Μ―¨―è–Ϋ–¥–Η βÄî ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –±–Β―Ä–Β–≥ –£–Η―Ä―²―¹-–·―Ä–≤.  –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–€–® –£–€–Λ βÄî –Ζ–Α–Φ. –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –‰.–Γ.–‰―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –ù–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–† –Ϋ–Η –Ψ―² –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–½–Λ –Η–Μ–Η –Γ–Λ, –Ϋ–Η –Ψ―² –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α―²–Α –£–€–Λ –Η–Μ–Η –™–® –ö–ê –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–≤–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ω–Ψ-–Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ―¹―è –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–€–® –£–€–Λ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―Ü–Β–Μ–Β―¹–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α ―¹–Η–Μ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –ö–ë–Λ –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –Κ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―É –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –Η―Ö –≤ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –™–€–® –Ω–Β―Ä–Β–Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―² ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ―É –£–€–Λ (―Ö–Ψ―²―è, –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ, –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ―è–Μ―¹―è –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –Γ–Λ), ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ: –ö–ë–Λ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² (―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²?), –Ω–Ψ–¥ –¥–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ, –Ϋ–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α―è –Ψ―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹, –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Κ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η ―²―΄–Μ–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Κ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―É –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –≠–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ω–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä. 4.07 –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ, –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –™–€–®, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ ¬Ϊ...–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≠–Ζ–Β–Μ―ä, –î–Α–≥–Ψ –Η ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 68]. –û–Ω―è―²―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ―²–¥–Α–Μ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ, –Α –Ϋ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Λ, ―Ö–Ψ―²―è –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ϋ–Α –¦–Β–Ϋ–£–û (–Γ–Λ) –≤–Ψ–Ζ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α: ¬Ϊ–û–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–† –Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –ö–ë–Λ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –¥–Μ―è –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―Ö–Ψ–¥ –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 16]. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ –£–€–ë –Ξ–Α–Ϋ–Κ–Ψ, –ü―Ä–Η–±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –£–€–ë –Η –Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α–Ϋ―²―É –ë–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α (–ë–û –ë–†) –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –≤ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Β–≥–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –Ψ―² 29.06 (–¥–Ψ–Κ. ⳕ 47) –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–î–Β―Ä–Η―²–Β―¹―¨ –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Ω―è–¥―¨ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –≤ –Μ―é–±―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η –±–Ψ–Ι―Ü―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―é―² –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β ―²–Ψ–≤. –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 71].  –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨ –™–ö–û, –£–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –‰.–£.–Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨, –Κ–Α–Κ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨, 8–ê –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅―É: –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤―΄―¹–Α–¥–Κ–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ϋ–Α ―ç―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö –≠–Ζ–Β–Μ―¨ –Η –î–Α–≥–Ψ. –ù–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –Η–Φ–Β–Μ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ 8–ê –Η –Γ–Λ –Ϋ–Β –±―É–¥―É―² –Ζ–Α―â–Η―â–Α―²―¨ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Η –Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―Ö–Ψ–¥―É –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ζ–Α–Μ–Η–≤. 6.07 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―É ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨: ¬Ϊ–≠–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―é –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α 5 ―¹―É―²–Ψ–Κ –¥–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ü–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ 15 –Κ–Φ –Ψ―² –Μ–Η–Ϋ–Η–Η ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 73]. –ù–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² βÄî ¬Ϊ–Ζ–Α 5 ―¹―É―²–Ψ–Κ –¥–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α¬Μ, –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η: ¬Ϊ–Ϋ–Η ―à–Α–≥―É –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥¬Μ. 7.07 –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Ι –Γ–™–ö –±―΄–Μ–Η ―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Γ–½–Λ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―΄―à–Β, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ―É―é –Γ–Γ–† –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ù–Α―Ä–≤―΄, –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –≠–Ζ–Β–Μ―¨ –Η –î–Α–≥–Ψ, –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ-–Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ–Ψ–Β –Η ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†. –Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤ –Γ–½–Λ –Ϋ–Β –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–£―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –û–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –™―Ä―É–Ω–Ω―΄ –≤ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Η ―¹ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―â–Η–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄... –ö 18.00 8.7.41 –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Η ―¹―Ö–Β–Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ –Η –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Η―è...¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 74]. –≠―²–Ψ―² –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Α―¹–Α–Μ―¹―è –Η –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –ö–ë–Λ (―΅–Α―¹―²–Β–Ι –ë–û, –ü–£–û –Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄), –¥–Η―¹–Μ–Ψ―Ü–Η―Ä–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄ (–Β―â–Β 30.06 –Η―Ö –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É 16-–Ι ―¹–¥, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –±―΄–Μ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―ç―²–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄). –£–Ψ―² –Η ―Ä–Α–Ζ–±–Β―Ä–Η―¹―¨, –Κ―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―è–Β―² –Η –Κ―²–Ψ –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―²! 9.07 ―²–Ψ―² –Ε–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä –‰.–€.–¦―é–±–Ψ–≤―Ü–Β–≤, ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι ―É–Ε–Β –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ 8–ê, –Ψ―²–¥–Α–Β―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ: ¬Ϊ–ü–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –ü―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―É –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –±―΄ ―²–Ψ –Ϋ–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 80]. –Γ–Μ–Β–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α 8–ê, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–≤―à–Α―è –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Α ―¹ ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–†. –î–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α: ¬Ϊ...2. –ö ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ <...>. 7. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨―è –Η ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Ψ–Η–Φ –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Ψ–Φ –¦―é–±–Ψ–≤―Ü–Β–≤―΄–Φ. 8. –û―²―Ö–Ψ–¥ ―¹ ―Ä―É–±–Β–Ε–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é –Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―à―²–Α–± –Α―Ä–Φ–Η–Η¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 81]. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―É ―à―²–Α–±–Α –Γ–Λ –Ψ―² 6.07, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–≤―à―É―é ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η―é –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α–±–Μ–Α–≥–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α 5 ―¹―É―²–Ψ–Κ –¥–Ψ –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η; –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β: –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ψ―²―Ä―è–¥ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ 26-–≥–Ψ –Α–Κ 9.07 –≤―΄―à–Β–Μ –Κ –€–Α―Ä―¨―è–Φ–Α–Α, ―΅―²–Ψ –≤ 60 –Κ–Φ –Ψ―² –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α –Ω―è―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η 60 –Κ–Φ. –£–Β–¥―¨ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ ―¹ ―²–Β–Φ–Ω–Ψ–Φ 25 –Κ–Φ –≤ ―¹―É―²–Κ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è, –Α―Ä–Φ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ –ö–ë–Λ –Κ –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ψ–± –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –‰ –Ω–Ψ–¥―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Η―Ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Δ–Α–Κ, –≤ –Η―é–Μ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α ―¹ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –£–û–Γ–û 8–ê –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―¹―Ä―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η ―¹–Ϋ–Α–±–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –ö–ë–Λ –≥–Ψ―Ä―é―΅–Β-―¹–Φ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―΅–Α―¹―²―¨ –±–Β–Ϋ–Ζ–Η–Ϋ–Α, –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –¥–Μ―è ―³–Μ–Ψ―²–Α, –±―΄–Μ–Α –Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Α–¥―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η. –ê –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤―΄ ―¹ –Φ–Α–Ζ―É―²–Ψ–Φ –Η ―¹–Ψ–Μ―è―Ä–Ψ–Φ (―ç―²–Η –≤–Η–¥―΄ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α –Α―Ä–Φ–Η–Β–Ι –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨) –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ω―É―²–Η –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ: ¬Ϊ–½–Α―΅–Β–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η, –Β―¹–Μ–Η –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –≤―¹–Β ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä―É–Β―²―¹―è¬Μ. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹ ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Φ―¹―è –≤ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Γ–Λ. –£ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–≤―à–Β–Ι―¹―è –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Ε–Η–Φ–Ψ–Φ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Β–≥–Ψ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤, –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –€.–™.–·–Κ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ, ―É―²―Ä–Ψ–Φ 9.07 –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ, –≤ –¦―É–Ε―¹–Κ―É―é –≥―É–±―É, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―é. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –¥–Ϋ―è –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ, ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–û―²―Ö–Ψ–¥ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 89]. –û–Ω―è―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É–Β―² –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ, –Α –Ϋ–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Λ! –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–± –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ, –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ –£–€–Λ ―¹–Ϋ―è–Μ –€.–™.–·–Κ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Μ–Β–Ϋ–Α –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α, –Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Α.  –ß–Μ–Β–Ϋ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–ë–Λ –≥. –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ –î―É–Φ–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–± ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄–Β –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Η―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤―΄―à–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Β –Ζ–Α–Φ–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ 8–ê –Ψ―² 9.07, –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ –Ψ―² 9.07, –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–≤―à–Η–Ι –Ψ―²―Ö–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ –ö–ë–Λ –Η–Ζ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –±–Ψ–Η –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Β –€–Α―Ä―¨―è–Φ–Α–Α ―¹ 9.07 –Ω–Ψ 15.07, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹―Ä―΄–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤ –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β―²―¨ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―¹ ―Ö–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é―² ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –¥–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η (–Β–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Α–Ω–Α) 9 –Η―é–Μ―è 1941 –≥. –ü–Ψ―¹–Μ–Β 15.07 –≤ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α ―²–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω–Α―É–Ζ–Α, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–≤―à–Α―è―¹―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β―¹―è―Ü–Α. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –Β―â–Β –Η ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ 8–ê, –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â―É―é –Κ –ß―É–¥―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ψ–Ζ–Β―Ä―É, –Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –≤ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–† –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ù–Α―Ä–≤―΄, –Α –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―É–Ε–Β ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤ –Γ–Λ –Η –Γ–½–ù, –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η―Ö –Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ, ―¹–Ψ–Ζ―Ä–Β–Μ–Α –Η–¥–Β―è –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η –ö–ë–Λ. –‰–¥–Β―è, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–≤–Ψ–Ζ–¥–Κ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –ö–ë–Λ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –¥–Μ―è ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Η, –Α –Ϋ–Η –Γ–Λ, –Ϋ–Η –Γ–½–ù ―¹–≤–Ψ–Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²―É –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨. –Δ–Β–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ù–Α―Ä–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Ι–Κ–Α –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α 8–ê –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –ü―è―Ä–Ϋ―É βÄî –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –‰―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ―à―É―é –Ω–Α―É–Ζ―É, –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―¹ 15.07 –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ―É –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Η–Μ–Α–Φ–Η ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü―΄ –≠―¹―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Γ–Γ–† –Η –Β–Β –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―¹―²―Ä–Ψ–Η–≤―à–Η–Φ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹―É –≤ 9-12 –Κ–Φ –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –Η –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Β―Ä–Β–¥–Ψ–≤–Α―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α –≤ 40-50 –Κ–Φ –Ψ―² –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η 8–ê –Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Μ–Β–≥–Α―é―â–Η―Ö –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―É–Ϋ–Κ―²–Ψ–≤. 31.07 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –Γ–Λ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―²―É –ö–ë–Λ: ¬Ϊ–£–≤–Η–¥―É ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è 8-–Ι –Α―Ä–Φ–Η–Η, –Ω―Ä–Ψ―à―É –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –±―Ä–Η–≥–Α–¥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –≤ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, –ü―è―Ä–Ϋ―É. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –£–£–Γ –ö–ë–Λ, –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η–≤ –Ψ―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö ―¹―É―Ö–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Ω―Ä–Ψ―à―É –≤―¹–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –¦―é–±–Ψ–≤―Ü–Β–≤―É¬Μ (–≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Β–Φ―É 8–ê) [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 139].  –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Γ–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Ψ: –ê.–î.–£–Β―Ä–±–Η―Ü–Κ–Η–Ι, –£.–Λ.–Δ―Ä–Η–±―É―Ü, –ù.–ö.–Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–≤ 1.08 –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –≤ –¥–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Γ–½–ù –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–£ ―¹–≤―è–Ζ–Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ 8 –Α―Ä–Φ–Η–Η –Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ –Ϋ–Α –Β–Β –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ ―³–Μ–Α–Ϋ–≥–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –ü―è―Ä–Ϋ―É - –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Ζ–Α―¹–Μ–Ψ–Ϋ - ―Ä–Ψ―²―É ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –≤ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ –€–Α―Ä―¨―è–Φ–Α–Α –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α. –Δ―Ä–Η –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –±―Ä–Η–≥–Α–¥―΄ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ö–Ψ―²―΄ –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –Κ –Ψ–≥–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β. –ü–Α–Μ–¥–Η―¹–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι... –£–≤–Η–¥―É –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α―¹―²–Β–Ι –ü―è―Ä–Ϋ―É - –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ, ―¹―΅–Η―²–Α―é ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α―é―â–Η–Φ –¥–Μ―è –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ–Α. –£―¹―é –Η–Φ–Β–Β–Φ―É―é –Α–≤–Η–Α―Ü–Η―é –½–Α–Ω–Α–¥–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¦―é–±–Ψ–≤―Ü–Β–≤―É –Η –Ϋ–Α –ü―è―Ä–Ϋ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 142]. –£ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―² –ö–ë–Λ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Α –£–€–Λ ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―Ä–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹―²―Ä–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Η–Κ–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ü―è―Ä–Ϋ―É βÄî –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –û―²–≤–Β―²–Α –Ϋ–Α ―ç―²―É –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Ψ―΅―¨―é 1.08 –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι 8–ê –Ψ―²–¥–Α–Μ –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ β³• 18/–Ψ–Ω, –≥–Μ–Α―¹–Η–≤―à–Η–Ι: ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω―Ä–Α–≤―΄–Φ –Κ―Ä―΄–Μ–Ψ–Φ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α –Α―Ä–Φ–Η–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α 10 ―¹–Κ –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Φ–Α–Ι–Ψ―Ä–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Α... –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –Δ–Α–Ω–Α - –†–Α–Κ–≤–Β―Ä–Β –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Β ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ –≤–Α–Φ–Η, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―è –Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –Ω–Ψ ―Ä. –£–Α―¹–Α–Μ–Β–Φ–Φ–Α-–‰―΄–≥–Η, ―Ä. –ö–Β–Ι–Μ–Α-–‰―΄–≥–Η, ―Ä. –ê―²–Μ–Α-–ô―΄–≥–Η, –Φ–Ζ. –ö―É–Ι–Φ–Β―²―¹–Α, –Φ–Ζ. –ü–Α―É–Ϋ–Κ―é–Μ–Α, ―Ä. –·–≥–Α–Μ–Α-–ô―΄–≥–Η. –½–Α–Ϋ―è―²―¨ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–≤―É―é –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Ω–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―Ä―É–±–Β–Ε―É –Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤–Α –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ. –ü―Ä–Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–±–Β–Ε –≤–Ζ―è―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β ―΅–Α―¹―²–Η –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α –Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄. –£–Ψ–Ι―²–Η –≤ ―¹–≤―è–Ζ―¨ ―¹ ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –ö–ë–Λ, –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –£–Η―Ä―²―¹―É, –ü―è―Ä–Ϋ―É, –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η ―¹―²―΄–Κ; –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –ü―è―Ä–Ϋ―É –Ϋ–Α –Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ¬Μ [–¥–Ψ–Κ. ⳕ 148]. –£ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –≤–¥―É–Φ―΅–Η–≤–Ψ–Φ―É ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―é. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –†.–ê.–½―É–±–Κ–Ψ–≤ ¬Ϊ–Δ–Α–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α (–Α–≤–≥―É―¹―² - ―¹–Β–Ϋ―²―è–±―Ä―¨ 1941 –≥.)¬Μ –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

15.10.201309:5515.10.2013 09:55:33

0

15.10.201309:4215.10.2013 09:42:51

βÄî –™―Ä–Ψ–Ζ–Η―à―¨―¹―è –Ψ―²–±–Η―²―¨ ―É ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α? –ê ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α ―ç―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―²? –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α–±―΄–Μ? βÄî –ù―É, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―²–Η―²–Β, –Φ–Ψ–Μ―΅―É. –ê –£–Α―¹―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ: –Ω–Ψ–Κ–Μ–Β–Ω –≤–Ψ–Ζ–≤–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –¦–Η–Ζ―É. –û–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Β–Φ―É –≤―¹―é –Ω―Ä–Α–≤–¥―É βÄî –Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β, –Ψ –Μ―é–±–≤–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Κ –Φ–Ψ―Ä―é (―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –±―΄―²―¨, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –Η –≤ –±―É―³–Β―²―΅–Η―Ü―΄ –Ω–Ψ―à–Μ–Α βÄî –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―Ä–Α–Μ–Η). –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –±―Ä–Β―Ö–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄî ―²–Α–Κ –±―Ä–Β―Ö–Ϋ―è –±―Ä–Β―Ö–Ϋ–Β–Ι –Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è, ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ –≤–Β―Ä―¨, ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ βÄî –Ϋ–Β―². –‰ –Ψ–Ϋ βÄî –≤–Β―Ä–Η–Μ. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è. βÄî –ß―²–Ψ –Ε–Β ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è? βÄî ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι. βÄî –û–Ϋ–Α –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β... –Δ–Α–Κ –≤–Α–Φ –Η –≤–Η–¥–Β―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è... –ù–Ψ, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –£–Α―¹–Η, –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄî –ù―É, –Β―¹–Μ–Η ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η βÄî –Ε–Β–Ϋ–Η―²–Β―¹―¨, –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ε–Α―é. –‰ –£–Α―¹―è –Ψ―²–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―É. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤. –¦–Η–Ζ–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –½–Η–Φ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ: –Θ –¦–Η–Ζ―΄ –±―΄–Μ–Α –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Κ–Α –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β –ù–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥–Ϋ–Η –£–Α―¹–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ –Μ–Β―²–Ψ–Φ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α.  –ö–Ψ–≥–¥–Α –£–Α―¹–Η–Ϋ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η ¬Ϊ–¦–Ψ–Κ―¹–Α¬Μ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―²―É, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α–Φ ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ω–Α―Ä–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Η―Ä―¹. –ê –≤ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ―¨–Β –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ ―à–Β–Μ –Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –¦–Η–Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–Μ–Α. –¦–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Κ–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –£–Α―¹–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –±–Β–Μ–Ψ–Κ―É―Ä–Α―è –Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α–Ζ–Α―è –¦–Η–Ζ–Α βÄî –Β–≥–Ψ –•–Β–Ϋ–Α –Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―² ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―é –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ–Α. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―³―Ä–Η–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΄ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨: –Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι –Ϋ–Β –Ζ–Α–Η–Κ–Α–Ι―¹―è βÄî –Φ–Η–≥–Ψ–Φ –Ψ–±–Ψ―Ä–≤―É―². –£ –î–Β–Ϋ―¨ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –±–Α―Ä–Ε―É, –£–Α―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ―¹―è –Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≥―Ä―É–Ε–Α―²―¨ βÄî –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Μ―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ϋ–Α–Ψ―²―Ä–Β–Ζ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Β. –Δ―É―² –Ψ–Ϋ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è–Β―² –Β–Φ―É, ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä―è–Β―². –ê –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―Ö―É–Ε–Β –ü–Ψ–Μ–Η―â―É–Κ–Α –Η –û―Ä–Μ–Α ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –±―΄ ―¹ –Φ–Η–Ϋ–Α–Φ–Η. –£–Α―¹―è –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―΅–Β―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤ –Η –Ϋ–Β –≥–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α ―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¦–Η–Ζ–Α βÄî –Β–≥–Ψ –Φ–Η–Μ–Α―è, ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è –¦–Η–Ζ–Α βÄî ―Ö–Ψ―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –±―΄ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–ê ―²―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö―Ä–Α–±―Ä―΄–Ι!¬Μ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ―¹―è ―É–Κ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –≤ –¥―É―à–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –ö–Ψ―Ä–Ψ―²―΄―à–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ, –Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β–Φ, ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―è–≤–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–±–Η–¥–Β–Μ –Β–≥–Ψ. –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―É―¹–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Η―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ ―²―Ä―É―¹–Ψ–≤–Α―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α? ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ¬Μ,βÄî ―É–±–Β–Ε–¥–Α–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Β–±―è –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι.  –‰ –≤–Ψ―² –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Α –Η–Ζ―Ä―è–¥–Ϋ–Ψ , –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―É–Ω–Α–Μ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹. –£―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ ―²–Ψ―²―΅–Α―¹ –Ε–Β –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –ö―²–Ψ? –Γ–Η–≥–Ϋ–Α–Μ―¨―â–Η–Κ –Ω–Ψ–¥―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É: βÄî –ö–Ψ―Ä–Ψ―²―΄―à–Κ–Η–Ϋ, ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―². βÄî –‰ ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è: βÄî –ü―Ä–Ψ―à―É –Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ. –€–Ψ―²–Ψ―Ä―΄ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Η; ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²―΄ –Ψ–±–Α βÄî –Η ―É―²–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η–Ι, –Η –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ. –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±–Φ–Ψ–Μ–≤–Η–Μ―¹―è: βÄî –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β―Ü –≤―΄, –ö–Ψ...βÄî –ü–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è: βÄî ...–†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ. –ù–Β –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ ―è –Ψ―² –≤–Α―¹ (¬Ϊ–½–Α―΅–Β–Φ ―è ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ? –£–Ψ―² –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ). –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―é,βÄî –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Κ―Ä―΄–Ι, –Ω―Ä–Ψ–¥―Ä–Ψ–≥―à–Η–Ι –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―è –Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ―à–Η–±–Α–Μ―¹―è –Η –≤ –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ–Β, –Η –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –±–Β–Ζ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –±–Ψ–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä―è―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–Ψ―²―Ü–Α-–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α¬Μ.  –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ –±–Α–Ζ―É, –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Β ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Β –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―²―É ¬Ϊ ¬Μ. –ö–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―² ―¹―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –£–Α―¹―é. –£ ¬Ϊ–€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β–Ε–Η –≠―¹―²–Ψ–Ϋ–Η–Η¬Μ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ (―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –±–Β–Ζ ―É―΅–Α―¹―²–Η―è –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ) –Ζ–Α–Φ–Β―²–Κ–Α –Ψ–± –Ψ―²–≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Β. –ö–Ψ―Ä―Ä–Β―¹–Ω–Ψ–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ βÄî –ë–Ψ―Ä–Η―¹ –ê―Ä–Β―³―¨–Β–≤–Η―΅ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è –≤–Β―Ä–Β–Ϋ ―¹–Β–±–Β. –Γ–Α–Φ–Ψ–Ι –Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Ψ–Ι –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ―É –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¦–Η–Ζ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α: βÄî –£–Α―¹–Β–Ϋ―¨–Κ–Α, –Φ–Η–Μ―΄–Ι, ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, –Ϋ–Α –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Β, –†–Α–¥―É–≥–Η–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―é –ë–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ: βÄî –•–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ε–¥–Β―². –ù―É–Ε–Β–Ϋ ―è ―³–Μ–Ψ―²―É, βÄî –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –±―É–¥―É ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ ―΅–Β―¹―²–Η... 6βÄî –· –¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―²―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α―¹ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ. –î–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η―¹―¨, βÄî –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤–Α –Ε–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –¥–Ψ –¥–Ψ–Φ―É. βÄî –ê–Μ–Β―à–Κ–Α ―²–Β–±―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Β―². –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –ê–Μ–Β―à–Κ―É, ―à–Β―¹―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ, –Κ―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≥–Ψ, ―Ä―΄–Ε–Β–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–Φ―É –Ψ―² –≥―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ–Κ–Η-–Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ ―²–Β―â–Β–Ι (―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Η–Μ–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η: ―²–Β―¹―²―¨, ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―¹―²―΄–Ι –€–Η―Ä–Α–±, –Μ–Β–≥ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤ –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η ―¹–Ω–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ―¹―è). –ö–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Κ–Α –±―΄–Μ–Α ―É –•–Η–≤―Ü–Ψ–≤―΄―Ö –Κ―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Α―è, –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―² –Η –Ζ–Α–Κ―É―²–Κ–Α-–Κ―É―Ö–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Β―é –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄.  βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α –Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Β –Ζ―Ä–Β–Μ–Η―â–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹ ―΅–Β–Φ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨. –€–Α―Ä–Ψ –Ζ–Α―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ψ―²–Α–Μ–Α, –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Μ–Α –≤ –Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Α ―¹–Α―Ü–Η–≤–Η βÄî –Λ―Ä–Ψ–Μ ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ―é–±–Η–Μ ―ç―²–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –±–Μ―é–¥–Ψ βÄî –Κ―É―Ä–Η―Ü―É –≤ –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–Ψ―É―¹–Β. –ü–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―³–Α―¹–Ψ–Μ―¨ βÄî –Μ–Ψ–±–Η–Ψ –Η ―Ä―É–Φ―è–Ϋ―΄–Ι ―΅―É―Ä–Β–Κ; –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤ –™―Ä―É–Ζ–Η–Η. –½–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ ―¹ ―¹―΄–Ϋ–Η―à–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Ψ–Ι (–Ε–Β–Ϋ–Α βÄî –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β). βÄî –ù―É –Κ–Α–Κ, –Λ―Ä–Ψ–Μ,βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Β–¥–≤–Α –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≥―Ä―É–Ζ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Α–Κ―Ü–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, βÄî ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β? βÄî –ù–Β–Μ–Β–≥–Κ–Ψ, βÄî –Λ―Ä–Ψ–Μ –Φ–Α–Κ–Α–Μ ―΅―É―Ä–Β–Κ –≤ –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤―΄–Ι ―¹–Ψ―É―¹. βÄî –ü―Ä–Β–¥―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Ι –¥―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Φ–Α–Μ, ―è βÄî ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Ι―¹―è. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Α –ö―Ä–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η. –‰ –‰–≥–Ϋ–Α―à–Α –ë–Α―Ä―΄―à–Β–≤. –‰–Ζ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤ –Ψ–±–Α. –ê ―è –Μ―é–±–Μ―é ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α–¥―Ü–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Α―Ö. –½–Α–≤–Η―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α―é, –Ϋ–Ψ ―É―â–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α―é. –‰–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―²–Β–Μ–Κ–Α ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―à―É –Μ–Ψ–Ω–Α–Μ–Η, –Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ ―²―è–Ϋ–Η―¹―¨: ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â –Κ–Ψ–Φ–¥–Η–≤. –¦―é–±–Μ―é –Η―Ö –Ψ–±–Ψ–Η―Ö, ―΅–Β―Ä―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―â―É –Ω–Α–Ϋ–Η–±―Ä–Α―²―¹―²–≤–Α. –Δ–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ―à―É –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Η―²―¨, βÄî –Ω–Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―¹ ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η ―¹–Ψ―É―¹–Α. βÄî –î–Η–≤–Ψ ―¹–Α―Ü–Η–≤–Η! βÄî –ö―É―à–Α–Ι, –Λ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ, –Κ―É―à–Α–Ι, ―Ä–Α–Ζ –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è.  –ü–Ψ–≤–Α―Ä–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, –Α ―²–±–Η–Μ–Η―¹―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Η –Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ψ–Φ! –Δ–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α―è, ―¹–Φ―É–≥–Μ–Α―è, ―¹ –Ε–Η–≤―΄–Φ–Η ―¹–Β―Ä―΄–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―É –¥–Ψ―΅–Κ–Η, –≥–Μ–Α–Ζ–Α–Φ–Η, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹ –Ψ–±–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –ï―â–Β –±―΄! –Λ―Ä–Ψ–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Β―â–Β –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–Φ. –Γ–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Η –Κ–Α–Κ –¥–≤–Α –Κ–Α–Κ―²―É―¹–Α: –≤―¹―ë –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Κ–Ψ–Μ―é―΅–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α-―²–Ψ ―É–Ε –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Β –Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―¨: –Ϋ–Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ –±―΄ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –¥–Β―²―¹―²–≤–Α! –ê―Ö, –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η, –Δ–±–Η–Μ–Η―¹–Η! –‰ –¥–≤–Ψ―Ä–Η–Κ ―¹ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β–Ι–Κ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹―É―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Μ―¨–Β... –£–Β–Κ –±―΄ –Ψ―²―²―É–¥–Α –€–Α―Ä–Ψ –Ϋ–Β ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―Ä –€–Η―Ä–Α–±! –Λ―Ä–Ψ–Μ –¥–Ψ–Β–Μ ―¹–Α―Ü–Η–≤–Η, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ: βÄî –£–Ψ―², ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ, –≤ ¬Ϊ–ù–Β–¥–Β–Μ–Β¬Μ –Ω–Η―à―É―², ―΅―²–Ψ –≤ –‰―²–Α–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α –Μ―É―΅―à―É―é ―²–Β―â―É. –Γ–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―é-–Κ–Α ―è –≤–Α–Φ –±–Μ–Β―¹―²―è―â―É―é –Α―²―²–Β―¹―²–Α―Ü–Η―é –Η –Ω–Ψ―à–Μ―é –≤–Α―¹ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä―¹. –Θ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²–Β –Ω―Ä–Η–Ζ. βÄî –î–Α ―΅―²–Ψ ―²―΄, –Λ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ! βÄî –Ψ―²–Φ–Α―Ö–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β―²―è –€–Α―Ä–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤―¹―è –Ζ–Α―¹–Η―è–Μ–Α. βÄî –£–Β―΅–Ϋ–Ψ ―²―΄ ―à―É―²–Η―à―¨! βÄî –ù–Β ―à―É―΅―É! βÄî –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Λ―Ä–Ψ–Μ. βÄî –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –†–Η–Φ, –€–Η–Μ–Α–Ϋ –Η –ù–Β–Α–Ω–Ψ–Μ―¨... –û–Ϋ –≤―΄–Ω–Η–Μ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―è, –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –ê–Μ–Β―à–Κ―É. βÄî –€–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ–Α–Μ –±―΄―²―¨, ―¹―΄–Ϋ? βÄî –ù–Β ―Ä–Α–Ζ–¥―É–Φ–Α–Μ. –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –Κ–Α–Κ―É―é ―è―Ö―²―É –Φ–Α–Φ–Α –Κ―É–Ω–Η–Μ–Α. βÄî –û, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α! –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ, ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ, –≤ –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É―é.  –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –≤–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä, –Ϋ–Α–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É –≤–Ψ–¥―΄, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ ―è―Ö―²―΄. –£–Β–Ϋ―²–Η–Μ―è―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α–¥―É–≤–Α–Μ –Ω–Α―Ä―É―¹–Α. βÄî –ü―Ä–Η–¥–Β―² –Μ–Β―²–Ψ, ―¹―΄–Ϋ, ―è ―²–Β–±―è –Ω–Ψ–Κ–Α―²–Α―é –Ω–Ψ –Φ–Ψ―Ä―é. –Ξ–Ψ―΅–Β―à―¨? βÄî –Ξ–Ψ―΅―É. βÄî –Γ –≤–Β―²–Β―Ä–Κ–Ψ–Φ. –£ –ü–Η―Ä–Η―²–Β. –≠―Ö ―²―΄, –Φ–Ψ―Ä―è―΅–Η―â–Β! βÄî –Ω–Ψ―Ö–Μ–Ψ–Ω–Α–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ –ê–Μ–Β―à–Κ―É –Ω–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Η–Κ―É. βÄî –ù―É, –Ω–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –Κ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η. βÄî –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α? βÄî ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. βÄî –î–Α, –Φ–Η–Μ–Α―è, –Ϋ–Β –Μ–Β–≥―΅–Β, ―΅–Β–Φ ―É ―²–Β–±―è –Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Β. –· –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ –Φ–Α―¹–Μ―É: –Α―²―¨, –¥–≤–Α, ―²―Ä–Η βÄî –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥! –£ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β –≤ –Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Μ―é–¥–Β–Ι, ―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Β–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β. –‰ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ―É―¹–Η―²―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ. –ü–Ψ–Ω–Α–¥–Β―²―¹―è ―²–≤–Β―Ä–¥―΄–Ι –Ψ―Ä–Β―à–Β–Κ βÄî –Ζ―É–±―΄ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Β―à―¨. –ï―¹―²―¨ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É. –ï―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ―΄. –Γ ―ç―²–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β: ―¹–Ω–Β―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹–±–Η–≤–Α―²―¨. –Δ―΄ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨? βÄî –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, –Λ―Ä–Ψ–Μ―É―à–Κ–Α, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é... βÄî –Δ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, βÄî ―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–Μ –Λ―Ä–Ψ–Μ –Ϋ–Α –Ε–Β–Ϋ―É. βÄî –™–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Ϋ–Β, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É: –≤–Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ι―à–Η–Ι ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―², –Α―Ä―²–Η―¹―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, –≤–Β–¥–Β―² –Ζ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö. –ê ―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―¹―¨ ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, ―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ―² ¬Ϊ–Α―Ä―²–Η―¹―²¬Μ, ―¹–Ψ–Ι–¥―è ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –¥―΄―à–Η―². –€–Ψ–Ε–Β―², ―É ¬Ϊ–Α―Ä―²–Η―¹―²–Α¬Μ-―²–Ψ –Φ―É―²―¨ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä βÄî –≥―Ä–Ψ―à ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É ―Ü–Β–Ϋ–Α. –ù–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥―É―à―É ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α βÄî –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥. –ü–Ψ–Μ–Β–Ζ–Β―à―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Ζ–Ψ–Ι–Μ–Η–≤―΄–Φ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η βÄî –Κ–Α–Κ, –¥–Α ―΅―²–Ψ, –¥–Α ―΅–Β–Φ ―²―΄ –Ε–Η–≤–Β―à―¨ –Η –¥―΄―à–Η―à―¨, –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –≤ –¥―É―à–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Β―² ―²–Β–±―è, –Κ―É–¥–Α –€–Α–Κ–Α―Ä ―²–Β–Μ―è―² –Ϋ–Β –≥–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è. –£–Ψ―² –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Η–Ϋ –Ψ―²–Β―Ü, –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, βÄî ―²–Ψ―² –Ζ–Ϋ–Α–Μ !  –· ―É–Ε –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –±―΄–Μ, –Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –°―Ä–Η–Β–Φ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –¥―É―à―É –≤―΄–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ –Ϋ–Α–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Κ―É –¥–Α ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤ –±―΄–Μ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Η –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²–Η –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Α–Μ. –£–Ψ―² –Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –≤―¹―è–Κ–Η–Β –Η ―¹–Ψ –≤―¹―è―΅–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –ï―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü―΄. –û―Ä–Β–Μ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥–Η–¥―Ä–Ψ–Α–Κ―É―¹―²–Η–Κ, –Ψ―¹―²–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Μ–Β. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ―΅–Η–Ϋ. –î―Ä―É–≥–Η–Β βÄî –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨... –ê ―¹–Α–Φ –û―Ä–Β–Μ, –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ... –‰ –Λ―Ä–Ψ–Μ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Γ―²―ç–Μ–Μ–Β –Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Ω–Ψ―¹―²–Η–≥―à–Β–Φ –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ―É. βÄî –ë–Β–¥–Ϋ–Α―è –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α... βÄî –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Μ–Α –€–Α―à–Β–Ϋ―¨–Κ―É –Γ―²―ç–Μ–Μ–Α. βÄî –· –Γ–Μ–Α–≤–Κ–Β –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –û―Ä–Μ–Α –≤ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ –Ω―É―¹―²–Η―²―¨. –ü―É―¹–Κ–Α–Ι –Ε–Β–Ϋ–Η―²―¹―è. –î–Α-–Α... –ï―¹―²―¨ –≤ –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Β –Ψ―Ä–Μ―΄, –Α –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―³–Η–Μ–Η. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―é―¹―¨! –£–Μ–Η–Ω –Κ–Α–Κ –Κ―É―Ä –≤–Ψ ―â–Η. –Δ–Β―Ä–Ζ–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ–Α―è –î―É–Μ―¨―Ü–Η–Ϋ–Β―è... –ü–Ψ–Ι–¥–Β–Φ-–Κ–Α –≤ –î–Ψ–Φ –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤, βÄî –Ψ–Ϋ –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –±–Η–Μ–Β―²―΄. βÄî –Δ–Α–Φ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –¥–Η―¹–Ω―É―² βÄî ¬Ϊ–†–Ψ–Κ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―à–Η–±–Κ–Η¬Μ. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

15.10.201309:4215.10.2013 09:42:51

0

14.10.201310:0314.10.2013 10:03:04

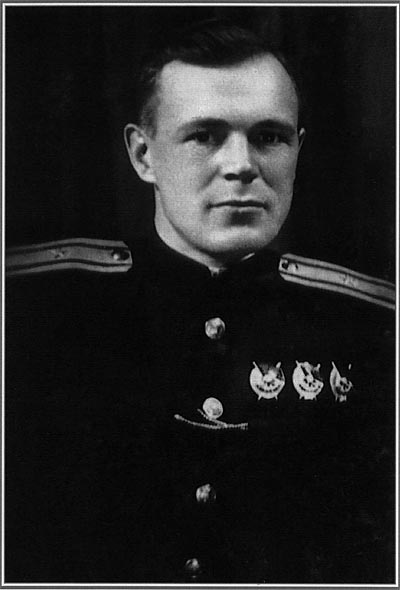

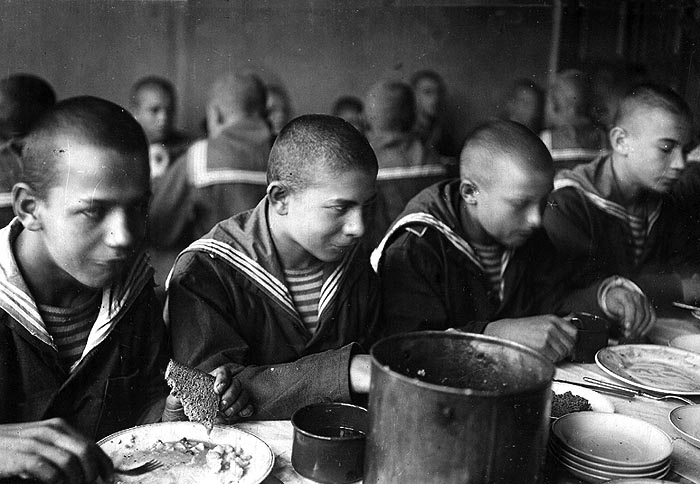

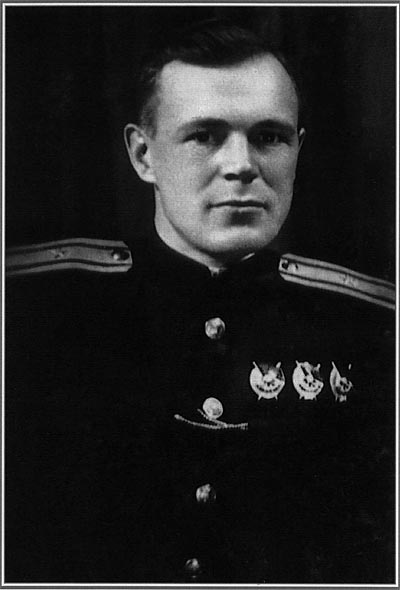

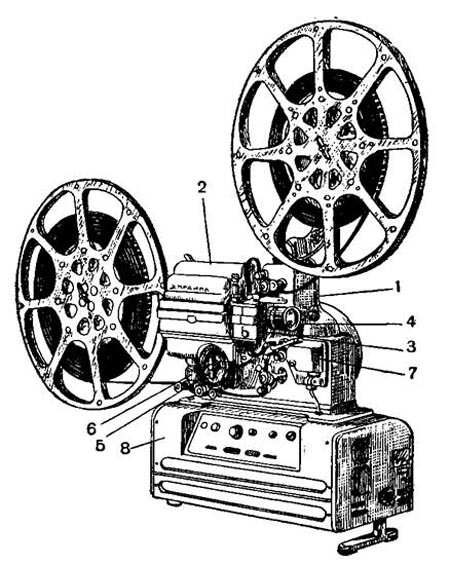

–ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –®–Ψ–Ω–Ψ―²–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―² –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ü–Β―²―Ä–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ¬Ϊ–ü–Α–Φ―è―²―¨ –ë–Α–Μ―²–Η–Κ–Η¬Μ; –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ-–Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Β–¥–Η―Ü–Η–Η; ―΅–Μ–Β–Ϋ –ö–Ψ–Ψ―Ä–¥–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α –ö–Ψ–Ϋ―³–Β–¥–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η; –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Κ―²–Ψ―Ä –Γ–€–ê8 –Ω–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Α―Ä―Ö–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η; –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―² –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α―É–Κ, –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―² –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Φ–Η–Η 2007 –≥–Ψ–¥–Α ¬Ϊ–½–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ―é―é –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ; –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ 1955 –≥–Ψ–¥–Α ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―²–Α –£―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Α –Η –Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤–Α I ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£. –Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β; –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ.  –Δ–Η―²―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Μ–Η―¹―² ―ç–Κ–Ζ–Β–Φ–Ω–Μ―è―Ä–Α, –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä-–Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―É –£–Μ–Α–¥–Μ–Β–Ϋ―É –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅―É –ù–Α―É–Φ–Ψ–≤―É ***** –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, ―Ä–Α–¥–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –Η–¥―É―â–Η–Φ –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β―²―¹―è. –ê–≤―²–Ψ―Ä –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤–¦―é–±–Η–Φ―΄–Ι –≤―¹–Β–Φ–Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä ―²―Ä–Β―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η IV ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-422¬Μ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 7 –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è 1912 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―¹–Β–Μ–Β –Γ―²–Β–Ω–Ϋ–Α―è –®–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Α (–Ϋ―΄–Ϋ–Β ―¹–Β–Μ–Ψ –Γ―²–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Β –ö–Ψ―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ι–Ψ–Ϋ–Α –Γ–Α–Φ–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η). –ü–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Η –≤ 1937 –≥–Ψ–¥―É –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–Μ―É–Ε–±―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι, –≤ 1942 –≥–Ψ–¥―É, ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―² –Λ. –ê. –£–Η–¥―è–Β–≤ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η ¬Ϊ–©-421¬Μ, –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ, βÄî ―²–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹―É–¥―¨–±–Α, βÄî –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–©-422¬Μ, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –Β–Β –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β –≤ –Η―é–Μ–Β 1943 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–≥–Η–± –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Η–Φ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ...  –ö–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä ―²―Ä–Β―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η IV ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ¬Ϊ–©-422¬Μ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤ –ù–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―³–Μ–Ψ―²–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β ―¹―΅–Β―¹―²―¨; –±–Ψ–≥–Α―² ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –±–Ψ–≥–Α―² ―¹–Ω–Η―¹–Ψ–Κ –™–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Γ–Μ–Α–≤―΄ –Η –ü–Α–Φ―è―²–Η, –Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ: ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅―É –£–Η–¥―è–Β–≤―É –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Η―Ö –¥–≤–Α: –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Β–≥–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ –ü–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Φ, –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É –Ω–Η―Ä―¹–Α, –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–Μ–Η ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―â―É―é –Ϋ–Α –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Μ–Ψ–¥–Κ―É ¬Ϊ–©-422¬Μ. –ù–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ–Β –Ψ–Ϋ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ ―²–Α–Κ–Η–Φ, –Κ–Α–Κ–Η–Φ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ: –≤ ―à–Α–Ω–Κ–Β, –≤ –Φ–Β―Ö–Ψ–≤–Ψ–Φ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Ϋ–Β... –ê –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β, –Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Β –£–Η–¥―è–Β–≤–Ψ... –£ 1964 –≥–Ψ–¥―É, –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ–Α―Ö –Δ–Η―Ö–Ψ–Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, ―è –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –≤ –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Κ–Μ–Α―¹―¹―΄, –Η ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Β, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –Λ.–ê.–£–Η–¥―è–Β–≤–Β. –£ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ–Β ―è –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ –≤–Β―¹―¨ –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Ψ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―Ö. –ù–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―è ―¹–Φ–Ψ–≥ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–Ι (–Η–Ζ–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β βÄî –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι) –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α, –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Α―è–Ϋ–Η―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι. –ë―΄–Μ ―É –Ϋ–Β–Β –≤ –≥–Ψ―¹―²―è―Ö, –≥–¥–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –™–Β―Ä–Ψ–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –·.–ö.–‰–Ψ―¹―¹–Β–Μ–Η–Α–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –€–Α―Ä–Η―è –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α, –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, –Β–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –¥―É―à–Α, –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –Ϋ–Β―²... –ù–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β, –Ψ–Ϋ–Α –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ, –±―΄–Μ–Α –¥–Α–Ε–Β –≤–Ψ –£–Μ–Α–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β... –ö–Α–Κ–Α―è –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨!!! –î–Α–Ι –ë–Ψ–≥ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹... –û–± ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β ―¹ –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –£–Η–¥―è–Β–≤–Ψ–Ι –Η ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –≤ –≥–Α–Ζ–Β―²―É ¬Ϊ–ù–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è¬Μ. –Γ―²–Α―²―¨―è –≤―΄―à–Μ–Α 12 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è 1964 –≥–Ψ–¥–Α. –ü–Ψ–Ζ–Ε–Β ―è –Β―â–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ―¹―è ―¹ –€–Α―Ä–Η–Β–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι; –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –≤―΄–¥–Α–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 2-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ.–ê.–£–Η–¥―è–Β–≤―É. –£ –≥–Α–Ζ–Β―²–Β ¬Ϊ–ù–Α ―¹―²―Ä–Α–Ε–Β –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨―è¬Μ –Ζ–Α 24, 25, 26, 28, 29, 30 –Φ–Α―Ä―²–Α 1967 –≥–Ψ–¥–Α –≤―΄―à–Μ–Α –Φ–Ψ―è –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤¬Μ. –†–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―è –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Α –Β–Β –Μ―É―΅―à–Η–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥–Α. 22 –Φ–Α―è 1977 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²–Β –≤―΄―à–Μ–Α –Φ–Ψ―è ―¹―²–Α―²―¨―è ¬Ϊ–Δ–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Α―²–Α–Κ–Η –£–Η–¥―è–Β–≤–Α¬Μ.  –£ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β ¬Ϊ ¬Μ (–€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, 1979), –Β―¹―²―¨ –Φ–Ψ―è ―¹―²–Α―²―¨―è, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Λ.–ê.–£–Η–¥―è–Β–≤―É,βÄî ¬Ϊ–£–Η―²―è–Ζ―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ¬Μ. 7 –Φ–Α―Ä―²–Α 2012 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä―É ―²―Ä–Β―Ö –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Ψ–≤ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η –Η –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α –ë―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η IV ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –™–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α ¬Ϊ–©-422¬Μ, –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 3-–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Λ–Β–¥–Ψ―Ä―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅―É –£–Η–¥―è–Β–≤―É –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ 100 –Μ–Β―². –£–‰–Δ–·–½–§ –ü–û–î–£–û–î–ù–Ϊ–Ξ –™–¦–Θ–ë–‰–ù–¦–Β―²–Ψ–Φ 1914 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Μ―É―Ö–Ψ–Φ, –Ζ–Α–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ―¹―²–Β–Ω―è―Ö –Γ–Α–Φ–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±–Β―Ä–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Κ–Β –Γ―²–Β–Ω–Ϋ–Α―è –®–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η ―¹–Μ―É―Ö–Η: ¬Ϊ–ë―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―¹ –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–Φ¬Μ. –£–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Γ–Α–Φ–Α―Ä―΄ –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤ –Ψ–± ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Β –≤ –Γ–Β―Ä–±–Η–Η –Α–≤―¹―²―Ä–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Α –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Α, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Α–≤―¹―²―Ä–Η―è–Κ–Η –≥―Ä–Ψ–Ζ―è―² –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι, –Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –≤ –¥―Ä―É–Ε–±–Β –Ϋ–Β–Φ―Ü―΄, –Ϋ―É –Α –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ, –±―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β. –‰ –Ϋ–Β–≤–¥–Ψ–Φ–Β–Κ –±―΄–Μ–Ψ ―à–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –Φ―É–Ε–Η–Κ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –≤ –Λ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Ϋ–¥–Β, –Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Η –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Α―² –Ζ―É–±―΄ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ –≤―Ü–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É –≤ –≥–Μ–Ψ―²–Κ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É―Ä–≤–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–Ε–Η―Ä–Ϋ–Β–Β –Κ―É―¹–Ψ–Κ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Η―Ä. 17 –Η―é–Μ―è –≤ –®–Α–Ϋ―²–Α–Μ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Α―è –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―è. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Β–Μ―¨―΅–Α–Ϋ–Α–Φ–Η ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ―É –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Η–¥―è–Β–≤. –ü–Ψ―Ü–Β–Μ–Ψ–≤–Α–≤ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü–Α –¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Λ–Β–¥―é –Η –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Ε–Β–Ϋ–Β –±–Β―Ä–Β―΅―¨ ―¹―΄–Ϋ–Α, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –Ζ–Α―à–Α–≥–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―É–Ϋ–Κ―². –Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―è–Μ―¹―è –≤ –Ψ–Κ–Ψ–Ω–Α―Ö, –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Η –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²–Η―³–Ψ–Φ, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι 1917 –≥–Ψ–¥–Α, –Ω–Ψ–Μ―É–Ε–Η–≤―΄–Φ –±―΄–Μ ―É–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η–Ζ –Α―Ä–Φ–Η–Η. –û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ―É―é ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –£–Η–¥―è–Β–≤ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ –≤ –ù–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―¹–Κ–Β (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –ù–Ψ–≤–Ψ―¹–Η–±–Η―Ä―¹–Κ), –Κ―É–¥–Α, –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ ―¹ ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Α, ―É–Β―Ö–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―É―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É.  –û―²–Β―Ü –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –†–Α–±–Ψ―΅–Η–Φ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ―¹―è –Ω–Ψ –¥―É―à–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ–Η–≤―΄–Ι ―³―Ä–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤–Η–Κ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–±―Ä–Α–Μ–Η –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –¥–Β–Ω―É―²–Α―²–Ψ–Φ. –ù–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Β –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Α―Ä―²–Η–Η –≤ 1921 –≥–Ψ–¥―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Β–¥–Β―² –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ. –Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Ι―Ü―΄ –Η –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―²―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β. 13 –Φ–Α―Ä―²–Α 1920 –≥–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –±–Β–Μ–Ψ–≥–≤–Α―Ä–¥–Β–Β―Ü –±―΄–Μ –≤―΄–±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ ―¹ –ö–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α, –Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –Ω–Ψ –Ψ―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η―é –Κ―Ä–Α―è, ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥, –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –î–Μ―è ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω–Α―Ä―²–Η―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α ―¹―é–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –£–Η–¥―è–Β–≤―΄ –Ω–Ψ―¹–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –¥–Β―Ä–Β–≤―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α. –Γ–Β–Φ―¨―è ―¹―²–Α–Μ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι: –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι βÄî –¥–Β–≤―è―²–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Λ–Β–¥―è. –û―¹–Β–Ϋ―¨―é 1921 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥―è –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ ―²―Ä–Β―²–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω–Β―Ä–Β–Β―Ö–Α–Μ–Α ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η―é –‰–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Α: –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ–Β―¹–Α. –ö―Ä–Α―¹–Η–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ ―΅–Α―Ä―É―é―â–Β–Ι –¥―É―à―É –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι. –‰ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Α–Ι. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ ―Ä―É–Ε―¨–Β, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Λ–Β–¥―è –¥–Ϋ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ –≤ –Μ–Β―¹―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –≤ –‰–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Β ―¹–Β–Φ―¨―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ. –£ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β –Λ–Β–¥―è ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ï–≥–Ψ ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ –Κ―Ä―É–≥–Ψ―¹–≤–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–¥―Ü–Α―Ö. –£―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι, –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Ι, ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―΄–Ι, –Λ–Β–¥―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ ―¹–Β―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤―É.  –€–Α―²―¨ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β–Β–≤–Η―΅–Α –£–Η–¥―è–Β–≤–Α –ê–Ϋ–Α―¹―²–Α―¹–Η―è –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –½–Η–Φ–Ψ–Ι ―É―΅–Β–±–Α, –Α –Μ–Β―²–Ψ–Φ βÄî –Κ –Φ–Ψ―Ä―é, –Ϋ–Α –Ζ–Α–Μ–Η–≤. –‰ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ε–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Β –Λ–Β–¥―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≤–Α―²–Α–≥–Ψ–Ι ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ, –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Ω–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤―É –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Α―΅―¨–Β–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Β, –≤ –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―Ä–Ψ―¹–Η–≤―à–Η–Β –Β–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–≤ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É, –Λ–Β–¥―è, ―¹–Μ–Β–¥―É―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Α–≤–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―΅―²–Β, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä –Γ–Β–≤–≥–Ψ―¹―Ä―΄–±―²―Ä–Β―¹―²–Α –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―΄–±–Ω–Ψ―Ä―²–Α. –î–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Β βÄî ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹―Ä–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Λ–Β–¥―è –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Η ―¹―²–Α–Μ –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–Φ.  –€–Α―²―Ä–Ψ―¹ ―Ä―΄–±–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Ι–Ϋ–Β―Ä–Α –Λ–Β–¥―è –£–Η–¥―è–Β–≤ –½–¥–Β―¹―¨ –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≥–Ψ–¥ ―¹―²–Α–Μ –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ε–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –Α–≤–≥―É―¹―²–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ –¥–Ϋ–Β–Φ 1932 –≥–Ψ–¥–Α –Λ–Β–¥―è –Ω―Ä–Η–±–Β–Ε–Α–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Η –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –¦–Η―Ü–Ψ ―¹–Η―è–Μ–Ψ –Ψ―² ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è: –Ω–Ψ –Ω―É―²–Β–≤–Κ–Β –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–Κ–Ψ–Φ–Α –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤ –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β. –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Μ ―é–Ϋ–Ψ―à―É. –½–¥–Β―¹―¨ –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ, –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: –€–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –≤―¹–Α–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―é –ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ―É, –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–±–Β―Ä–Β–Ε–Ϋ―΄–Β, –ù–Β–≤–Α, –†–Ψ―¹―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄, –½–Η–Φ–Ϋ–Η–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü... –£ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –≤―¹–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ –Ψ ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤ 1701 –≥–Ψ–¥―É –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β, –ù–Α–≤–Η–≥–Α―Ü–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–≤–Α―Ä–¥–Η–Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â―É―é―¹―è ―É–Ε–Β –≤ –ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β –≤ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Η. –½–Α―²–Β–Φ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α –≤ –€–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹. –Γ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Λ–Β–¥―è ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â―É: –ê–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä, –ö–Ψ–Φ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Μ,  , –½–Α–Μ –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η... –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Α–Φ –Η –Ζ–Α–Μ–Α–Φ –≥–Α―Ä–¥–Β–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Λ.–Λ.–Θ―à–Α–Κ–Ψ–≤, –ü.–Γ.–ù–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤, –î.–ù.–Γ–Β–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ, –‰.–Λ.–ö―Ä―É–Ζ–Β–Ϋ―à―²–Β―Ä–Ϋ, –°.–Λ.–¦–Η―¹―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, –Λ.–Λ.–ë–Β–Μ–Μ–Η–Ϋ―¹–≥–Α―É–Ζ–Β–Ϋ, –™.–‰.–ù–Β–≤–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι, –£.–ê.–†–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι-–ö–Ψ―Ä―¹–Α–Κ–Ψ–≤ –Η –Β–≥–Ψ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –±―Ä–Α―², ―¹―²–Α–≤―à–Η–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Φ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ... –½–¥–Β―¹―¨, –≤ –½–Α–Μ–Β –†–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η, –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –‰–Μ―¨–Η―΅ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ. –Γ―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ –¥–Μ―è –†–Α–±–Ψ―΅–Β-–Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β, –Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄. –Λ–Β–¥―è –Ω–Ψ–¥–Α–Μ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―³–Α–Κ―É–Μ―¨―²–Β―² ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι ―É―΅–Β–±–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―²―Ä―É–¥–Β: ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –¥–≤―É―Ö–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω–Β―Ä–Β―Ä―΄–≤ –≤ ―É―΅–Β–±–Β. –ù–Ψ –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –±―΄–Μ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –¦–Β―²–Ϋ―é―é –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ (–±―΄–≤―à–Η–Ι ¬Ϊ–û–Κ–Β–Α–Ϋ¬Μ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –Π―É―¹–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Η ―ç―²–Ψ –Η–Φ―è, ―΅–Β―²–Κ–Ψ –≤―΄–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Β―Ö―²–Α―Ö, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è). –î–Μ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β, –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η–Μ–Η―â ¬Ϊ–ö–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ–Β―Ü¬Μ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―É–±–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―à–Α–≥–Η, ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤―É―é –≤–Α―Ö―²―É, –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Κ―É―Ä―¹ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Β, –Β―â–Β –Ϋ–Β―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―².  –Λ–Β–¥–Ψ―Ä –£–Η–¥―è–Β–≤ βÄî –Κ―É―Ä―¹–Α–Ϋ―² –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―²

14.10.201310:0314.10.2013 10:03:04

0

14.10.201309:4514.10.2013 09:45:06