–ë–Α–Ϋ–Ϋ–Β―Ä

–ù–Ψ–≤―΄–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β ―à–Ω–Η–Ϋ–¥–Β–Μ–Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤―è―²―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Α–Μ―¨―é –Η ―²–Η―²–Α–Ϋ–Ψ–Φ

|

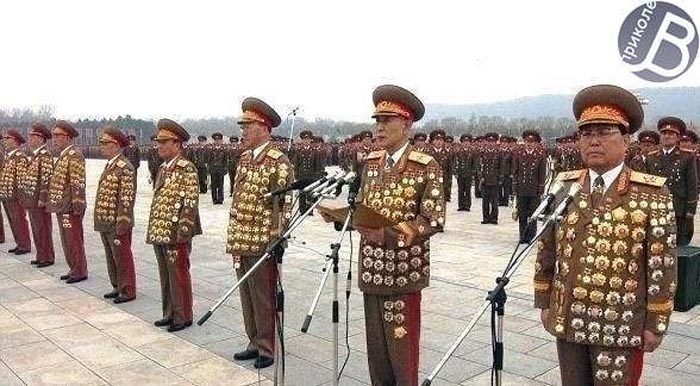

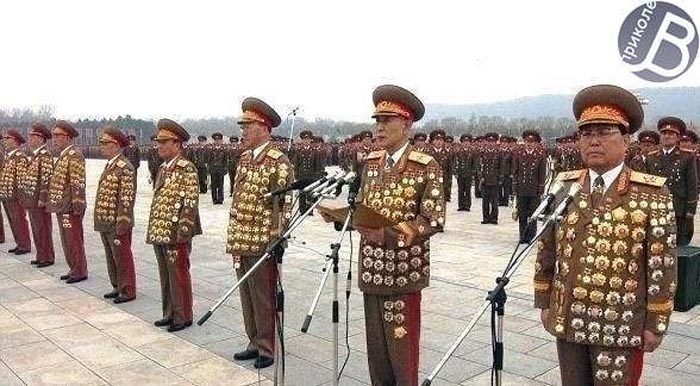

–£―¹–Κ–Ψ―Ä–Φ–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Κ–Ψ–Ω―¨―è - –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α 22.09.2013

0

22.09.201311:0222.09.2013 11:02:38

–€―΄, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Λ–Μ–Ψ―²–Α, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ 1950-―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–Β–Φ –Ζ–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―é–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤. –†–Α–¥―É–Β–Φ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Η―Ö. –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Α –≤―΅–Β―Ä–Α―à–Ϋ―è―è ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―è –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―É–¥–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β.  –ß―²–Ψ –Ζ–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Β ―é–Ϋ–Ψ―à–Η, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –≥―Ä―É–¥―¨ ―É–Κ―Ä–Α―à–Α―é―² –¥–≤–Β –Η –¥–Α–Ε–Β ―²―Ä–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η? –½–Α―΅–Β–Φ ―ç―²–Ψ? –·–≤–Ϋ–Α―è –¥–Η―¹–Κ―Ä–Β–¥–Η―²–Α―Ü–Η―è –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥. –€―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ–Η, –Η ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –±–Ψ–Β–≤―΄–Β –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄. –€―΄ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Η ―ç–Ω–Ψ―Ö―É –ë―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–≤–Α –¦.–‰., –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥―¨ ―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―è ―É –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α ―¹–Φ–Β―Ö –Η –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²―΄.  –ö–Α–Κ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―² –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ–Ψ–≤. –ù–Β―É–Ε–Β–Μ–Η –Η –Φ―΄ –¥–Ψ–Ι–¥–Β–Φ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ? (–Θ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―à―É –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é. –€―΄ –Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –Φ–Η–Φ–Ψ –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η–Η.) –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α, –•–Η―²–Β–Μ―¨ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Α, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ü 1950-1956, –ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅. –ö–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ―É 1 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –£.–Λ.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―É–Θ–≤–Α–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅! –Θ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü–Β–≤, –Η–Ζ ―΅–Η―¹–Μ–Α ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Α –Ϋ–Α –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β 9 –Φ–Α―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α ―³–Ψ―²–Ψ ―²―Ä–Η –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η: - ¬Ϊ–½–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Β ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α¬Μ - –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Α―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨, –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ù–£–€–Θ; - ¬Ϊ–½–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Α–¥–Β –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –ü–Ψ–±–Β–¥―΄¬Μ - –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨ –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –†–Λ; - ¬Ϊ95-–Μ–Β―²–Η–Β –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Γ–Η–Μ –Γ–Γ–Γ–†¬Μ - ―é–±–Η–Μ–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Β–¥–Α–Μ―¨. –ù–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Ψ–Φ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α –™.–ö. –•―É–Κ–Ψ–≤–Α. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ ―¹ –£–Α–Φ–Η –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η–≤–Β–Μ–Η―Ä―É―é―², –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Ε–Α―é―² ―¹―²–Α―²―É―¹ –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α –≥―Ä―É–¥–Η –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β. –ù–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Α ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è―à–Ϋ―è―è ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―Ü―΄ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Α―²―΄. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ―¹―è―² –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Β –Η―Ö –≤ ―ç―²–Ψ –≤–Η–Ϋ–Α, –Α –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–±―â–Α―è –±–Β–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Μ–Β–Ω–Α―é―² –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Α–Φ –Η –≤―Ä―É―΅–Α―é―² –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Μ–Β–≤–Ψ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–ΨβÄΠ –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Β–¥–Α–Μ–Η, –Α –≤ –Μ―É―΅―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η. –Γ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –ù–£–€–Θ –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Ϋ 2 ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α –ß–Β―Ä–Β–Φ–Η―¹–Η–Ϋ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅.

22.09.201311:0222.09.2013 11:02:38

0

22.09.201310:0022.09.2013 10:00:01

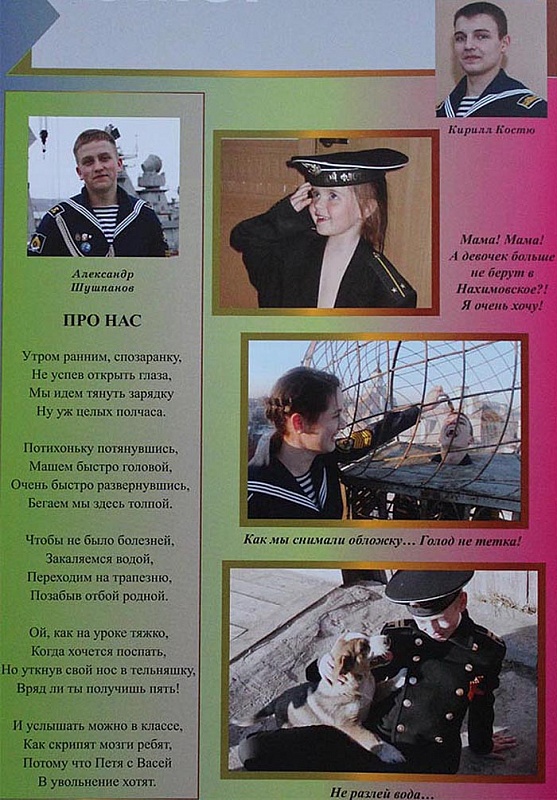

–ü–†–û–½–ê

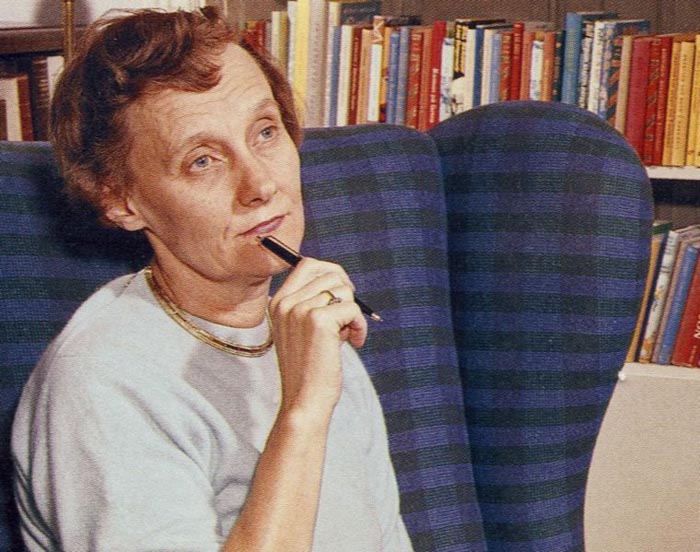

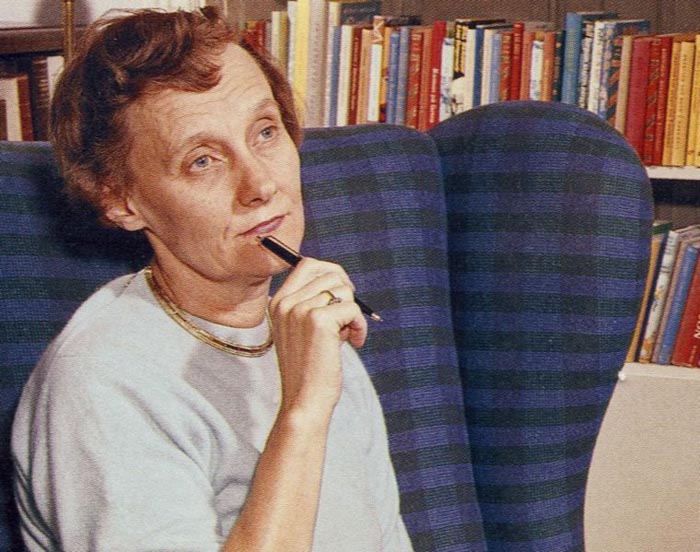

–î–Ψ–Φ ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –Δ–Β–Ω–Μ―è–Κ–Ψ–≤ –£ –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ–Β –Ϋ–Α ―²–Η―Ö–Ψ–Ι –Ψ–Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü–Β –Δ–Β–≥–Ϋ–Β―Ä–Α ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–Φ. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Ι. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –¥–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ―² –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ–±―΄―΅–Β–Ϋ. –û–Ϋ –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―²―è–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Α. –£–Β–¥―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –®–≤–Β―Ü–Η–Η ¬Ϊ–†–Α–±–Β–Ϋ –Η –®–Β–≥―Ä–Β–Ϋ¬Μ, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―¹–≤–Β―² ¬Ϊ–ü–Β–Ω–Ω–Η –î–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ß―É–Μ–Ψ–Κ¬Μ, ¬Ϊ–≠–Φ–Η–Μ―¨ –Η–Ζ –¦–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ϋ–±–Β―Ä–≥–Η¬Μ, ¬Ϊ–€―΄ βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Α¬Μ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –ê―¹―²―Ä–Η–¥ –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –®–≤–Β―Ü–Η–Η, –Β–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Α 20 ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≤–Κ–Α―Ö –Η –Ω–Ψ–Μ–Κ–Α―Ö –±–Η–±–Μ–Η–Ψ―²–Β–Κ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄ –Φ–Η―Ä–Α. –· ―Ö–Ψ―΅―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤–Α–Φ –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –ê―¹―²―Ä–Η–¥ –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Α –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö –Η –Φ–Η–Μ―΄―Ö –Κ–Ϋ–Η–≥, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι. –ü–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ ¬Ϊ ¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α –≤ 1964 –≥–Ψ–¥―É –Μ–Β―²–Ψ–Φ –≤ –Λ―É―Ä―¹―É–Ϋ–¥–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―é –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ, –≥–¥–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –ê―¹―²―Ä–Η–¥ –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ, ―¹―Ä–Β–¥–Η –±–Β–Ζ–Μ―é–¥–Ϋ―΄―Ö ―à―Ö–Β―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ–Α ―²–Α–Κ ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Β. –û–Ϋ–Α –Μ―é–±–Η―² –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―É, ―¹―΅–Η―²–Α―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ¬Ϊ–Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–±–Β–Ε–Η―â–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤–Β―²―¹―è¬Μ. –ù–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Β–Β –≤–Κ―É―¹―΄, –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–· –Μ―é–±–Μ―é –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η –Μ―é–±–Μ―é –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –· –Μ―é–±–Μ―é ―¹–≤–Ψ―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –€–Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è ―²–Β–Α―²―Ä –Η –Κ–Η–Ϋ–Ψ. –· –Μ―é–±–Μ―é –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Μ―é–±–Μ―é –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι... –‰ –Β―â–Β: ―è –Μ―é–±–Μ―é –Μ―é–¥–Β–Ι¬Μ.  –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α–Μ–Α –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Α–≤―¹–Κ–Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Α―Ö, –≤ –™–Β―Ä–Φ–Α–Ϋ–Η–Η, –ê–≤―¹―²―Ä–Η–Η, –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, –‰―²–Α–Μ–Η–Η, –‰―¹–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –™–Ψ–Μ–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η, –®–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä–Η–Η, –°–≥–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Η –Η –Γ–®–ê. –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Γ–Ψ―é–Ζ–Β, –Η –Β–Β –Φ–Β―΅―²–Α ―¹–±―΄–Μ–Α―¹―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –≤ 1965 –≥–Ψ–¥―É –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –Δ–Α–Φ –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –¥–Β―²–Η –Η–Ζ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ϋ―é –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η ¬Ϊ–€―΄ βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Α¬Μ –Φ–Α–Μ―΄―à–Κ―É –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―³–Β―¹―²–Η–≤–Α–Μ–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ, –≥–¥–Β –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―³–Η–Μ―¨–Φ, ―¹–Ϋ―è―²―΄–Ι –Ω–Ψ –Β–Β ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η―é ¬Ϊ–€–Α–Μ―΄―à–Κ–Α –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ, –ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ –Η –€―É―¹―¹–Β¬Μ. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Φ–Ψ―¹–Κ–≤–Η―΅–Β–Ι, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Η –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―Ü–Β–≤ ―É–≤–Μ–Β–Κ ―ç―²–Ψ―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Μ―¨–Φ –Η –Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ϋ–Α―è –Φ–Α–Μ―΄―à–Κ–Α –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η-―à–≤–Β–¥–Κ–Η –€–Α―Ä–Η–Η –ô–Ψ―Ö–Α–Ϋ―¹–Β–Ϋ. –‰ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–€―΄ βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Α¬Μ ―¹―²–Α–Μ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²―É –Κ–Ϋ–Η–≥―É –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –Η –≤―΄, ―Ä–Β–±―è―²–Α. –‰ –Β―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –≤–Α―¹ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η ―³–Η–Μ―¨–Φ, –≤―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―³–Η–Μ―¨–Φ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―é –Η –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é ―²―Ä–Β―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η. –£―΄ –Ω―Ä–Ψ―΅―²–Β―²–Β ―ç―²―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨, –Η –£–Α―à –Φ–Η―Ä –≤–Ψ–Ι–¥–Β―² –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–Κ ―¹–≤–Β―²–Α, –±–Β–¥–Ϋ―΄–Ι ―à–≤–Β–¥―¹–Κ–Η–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Κ –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Α, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α ¬Ϊ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―é –Φ–Ψ―Ä―è¬Μ, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―²―΄―Ö ―à―Ö–Β―Ä... –Γ–Κ―É–¥–Ϋ–Ψ –Ε–Η–≤–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β. –ö―É–Κ–Μ–Α –≤ –Κ–Ψ–Μ―è―¹–Ψ―΅–Κ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Ϋ–Ψ–Ι –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Ψ–Ι, –Η –Κ―É–Ω–Η―²―¨ ―²–Α–Κ―É―é –Η–≥―Ä―É―à–Κ―É –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Α–Φ–Α –Β–Β –Ω–Ψ–¥―Ä―É–Ε–Κ–Η –Γ―²–Η–Ϋ―΄ βÄî –±―É―³–Β―²―΅–Η―Ü–Α –Η–Ζ –Γ―²–Ψ–Κ–≥–Ψ–Μ―¨–Φ–Α. –½–Α―²–Ψ –Κ–Α–Κ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤ ―³―¨–Ψ―Ä–¥ –Η ―à―Ö–Β―Ä―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α! –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―²–Α–Φ –¥–Β―²―è–Φ! –ö–Α–Κ–Η–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β! –€–Α–Μ―΄―à–Κ–Β –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ω–Β―Ä–Β–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Α–Ε–Β –±–Β–Ζ –≤–Β―¹–Β–Μ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Β–Β –Ω―¹–Α –ë–Ψ―Ü–Φ–Α–Ϋ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Α―Ä–Η–Μ –≥―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α ―²–Α–Κ –±–Ψ–Η―²―¹―è. –ê –Β–Β ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Δ–Β–¥–¥–Η –Η –Λ―Ä–Β–¥–¥–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α–Φ–Η –°―Ö–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Η –ù–Η–Κ–Μ–Α―¹–Ψ–Φ –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Β –Ω–Ψ ―³―¨–Ψ―Ä–¥―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Η―Ö –Ψ–Κ―É―²―΄–≤–Α–Β―² –≥―É―¹―²–Α―è –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Α ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Α, –Ψ―²–Ω―É–≥–Η–≤–Α―é―â–Α―è –¥–Α–Ε–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö. –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ –Μ―é–±–Η―² –¥–Β―²–Β–Ι, –Η ―ç―²–Ψ –Ψ―â―É―â–Α–Β―²―¹―è –≤ –Β–Β –Κ–Ϋ–Η–≥–Β. –î–Β―²–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ, –Μ―é–±–Η–Φ―Ü―΄ –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Α, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Κ ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É –Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Β―¹―²–Η –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. ¬Ϊ–ù–Α―à–Α –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ¬Μ βÄî ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ―É―é ―¹–≤–Β―²–Μ–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―É―é –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ―É –≤ –±―Ä―é―΅–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―¹ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Ψ–Ι. –î–Β―²―¹―²–≤–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―¹–≤–Β―²–Μ―΄–Φ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ, –¥–Β―²–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö, –≤–Β―Ä–Η―²―¨ –≤ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Φ―΄―¹–Μ―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, –¥–Β–Μ–Α―é―â–Α―è –Β–Β –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α.  –£–Β―¹–Β–Μ―΄–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α―é―² –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤–Ψ―¹―²–Η –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α–Β―² –Η―Ö –Ψ―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Η―â–Β―²–Α, ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –≥–Ψ―Ä–Β –Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –Γ–Β–Φ–Η–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –ü–Β–Μ–Μ–Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Κ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Α –ô–Ψ–Κ–Κ–Β, –Α –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ βÄî –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Β–Β ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Η. –ù–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β ―Ä–Α–Ζ―΄–≥―Ä―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è. –î–Β―²–Η –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―¹ –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Η, ―¹―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ζ–Μ–Ψ–±―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Α–Κ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Β―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Α –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Β. –î―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Α―é―²―¹―è –¥–Β―²–Η –Ζ–Α ―¹–Β–Φ―¨―é –€–Β–Μ―¨–Κ–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Ι ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Β―² –±–Β–¥–Α. –ê–≥–Β–Ϋ―² –Ψ–±–Β―â–Α–Μ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ –Α―Ä–Β–Ϋ–¥―É –¥–Α―΅–Η –Ϋ–Α –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –¥–Α―΅–Η, –≤–¥–Ψ–≤–Α ―¹―²–Ψ–Μ―è―Ä–Α, ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Θ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è, –Β–¥–≤–Α ―¹–≤–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β―² –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –Η –¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –Κ―É–Ω–Η―²―¨ –±–Ψ–≥–Α―΅ –ö–Α―Ä–Μ―¹–±–Β―Ä–≥. –€–Β―΅―²―΄ ―¹–Β–Φ―¨–Η –€–Β–Μ―¨–Κ–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Β―²–Β –Ϋ–Α –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Β ―Ä―É―à–Α―²―¹―è, –Ϋ–Ψ –€–Β–Μ―¨–Κ–Β―Ä –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–Φ–Η―é –Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Κ―É–Ω–Η―²―¨ ―É―¹–Α–¥―¨–±―É. –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ –≤–Β―Ä–Η―² –≤ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É –€–Β–Μ―¨–Κ–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –Δ―Ä–Η –Φ–Η―Ä–Α –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Α –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–Η: –Φ–Η―Ä –¥–Β―²–Β–Ι, –Φ–Η―Ä –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Η―Ä –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö. –ö–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―ç―²–Η –Φ–Η―Ä―΄ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ―΄–Κ–Α―é―²―¹―è. –€–Α–Μ―΄―à–Η –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α–Φ–Η. –ü–Β–Μ–Μ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Β―² –Ψ ¬Ϊ–Ζ–≤–Β―Ä―é―à–Κ–Β¬Μ, –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ ―¹–Ψ –Γ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ι ¬Ϊ―Ä–Α―¹–Κ–Ψ–Μ–¥–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―²¬Μ –Μ―è–≥―É―à–Κ―É, –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α―è –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α, –Δ–Β–¥–¥–Η, –Λ―Ä–Β–¥–¥–Η, –°―Ö–Α–Ϋ –Η –ù–Η–Κ–Μ–Α―¹ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ―É―é―² ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Ι –Κ–Μ―É–±. –€–Β–Μ―¨–Κ–Β―Ä –Ω–Η―à–Β―² –Κ–Ϋ–Η–≥―É, –€―ç―Ä―²–Α –Η –ù–Η―¹―¹–Β ―²–Ψ―Ä–≥―É―é―² –≤ –Μ–Α–≤–Κ–Β. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Φ–Η―Ä―΄ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–Β―² –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –‰ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –≠―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ –ü–Β–Μ–Μ–Β, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄî ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β¬Μ. –£–Α–Φ, ―Ä–Β–±―è―²–Α, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Μ–Β–≥–Κ–Η–Ι –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―é–Φ–Ψ―Ä –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ, –Ψ–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι –≤―¹―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É. –°–Φ–Ψ―Ä –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Η –≤ –Α–≤―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―΅–Η –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ. –ë–Β–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―à―É―²―è―² –Β–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η βÄî –ù–Η―¹―¹–Β, –ö―Ä–Η―¹―²–Β―Ä –Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ß–Β―Ä–≤–Β–Ϋ –Η ―¹–Β–Φ―¨―è –€–Β–Μ―¨–Κ–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ–≤; ―²–Α–Φ –≤―¹–Β –Ω–Ψ–¥―à―É―΅–Η–≤–Α―é―² –Η –Ω–Ψ–¥―²―Ä―É–Ϋ–Η–≤–Α―é―² –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α–¥ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –ü–Ψ―Ä–Ψ―é –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–€―΄ βÄî –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Β –Γ–Α–Μ―¨―²–Κ―Ä–Ψ–Κ–Α¬Μ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² –≤–Α–Φ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Κ–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Β–¥–Η–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –€–Β–Μ―¨–Κ–Β―Ä–Α –Η –¥–Β―²–Β–Ι –≤ –≤–Ψ–¥―É. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –±―΄–Μ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―΄, –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –Ϋ–Ψ–≤―É―é –¥–Μ―è –≤–Α―¹ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨ –¦–Η–Ϋ–¥–≥―Ä–Β–Ϋ, –Κ–Α–Κ ―΅–Η―²–Α–Β―²–Β –Η –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Β–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è.  –ö–‰–ù–û –ö–‰–ù–û

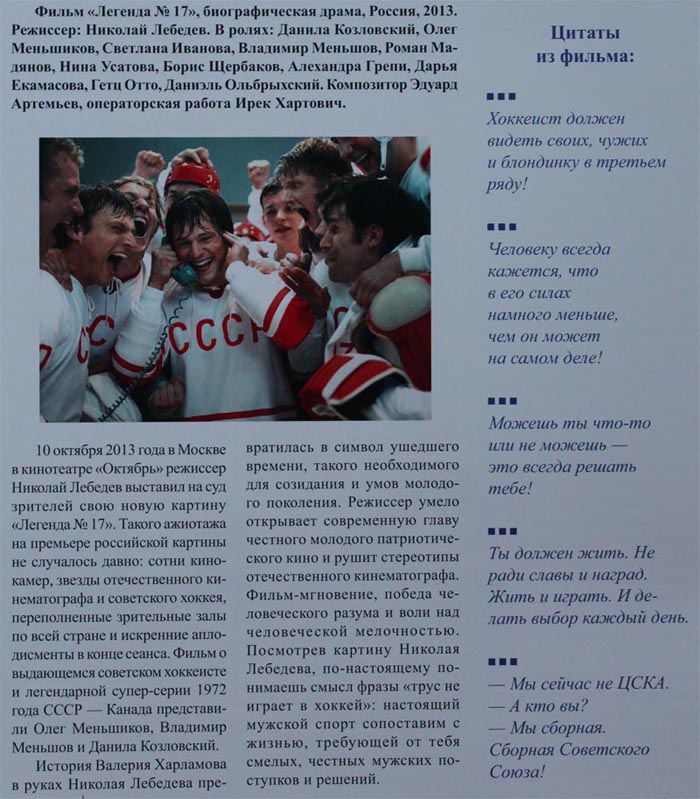

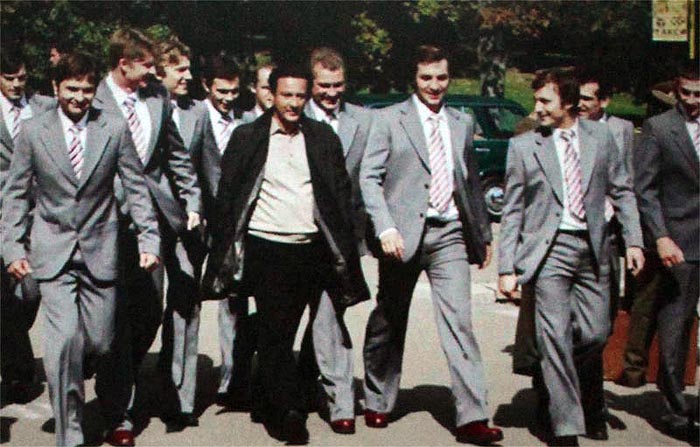

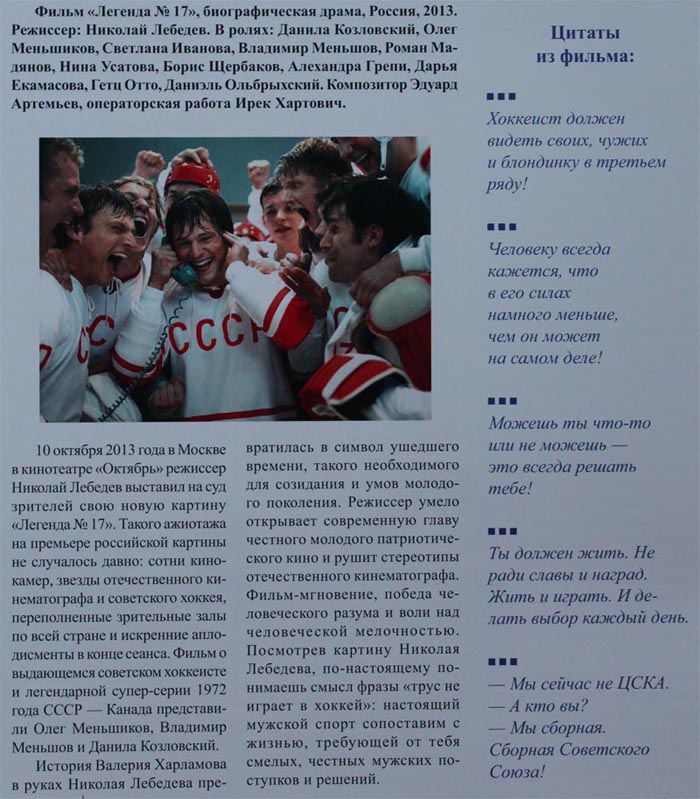

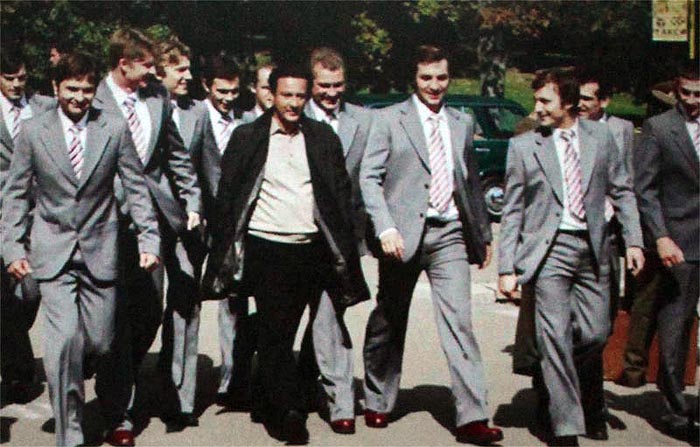

–Δ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–±–Ψ―Ä –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨! –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –ö–Ψ―¹―²―é   –ü―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―΄―¹–Μ–Η –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Β–Ϋ–Β―Ä –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Ι –Δ–Α―Ä–Α―¹–Ψ–≤ –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–≤–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –û–Μ–Β–≥–Α –€–Β–Ϋ―¨―à–Η–Κ–Ψ–≤–Α. –Θ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Δ–Α―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α, –¥–Β―¹–Ω–Ψ―²–Α –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Μ–Ψ–Φ–Α―é―â–Β–≥–Ψ¬Μ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ö–Ψ–Κ–Κ–Β–Η―¹―²–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –Ω―Ä–Η–≤–Η―²―¨ –Η–Φ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è –Η –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥ –¥–Β–≤–Η–Ζ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ε–Η―²―¨ –Η –Η–≥―Ä–Α―²―¨, –Η –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–±–Ψ―Ä –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨¬Μ. –£–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –±―É–Κ–≤―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Ψ―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Η–Ϋ–Β–Φ–Α―²–Ψ–≥―Ä–Α―³―É, –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Β–Ϋ–Β–¥–Ε–Β―Ä–Α–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α, –±–Α–Ϋ–¥–Η―²–Α–Φ–Η –Η –¥–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Η―è –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –¦–Β–±–Β–¥–Β–≤ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –≤―¹–Β―Ö –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±―΄―²―É―é –Η―¹―²–Η–Ϋ―É: ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄―²―¨ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄―²―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥―É―Ö–Ψ–Φ, –±―΄―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―²―¨ ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η―¹―É―à–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Ϋ–Ψ ―É–Φ–Β―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è. –Λ–Η–Μ―¨–Φ ―¹–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―é―â–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―é –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Κ ―΅–Η―¹–Μ―É –±–Ψ–Μ–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤. –Γ―²–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ―² ―³–Α–Κ―², ―΅―²–Ψ ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Α ―Ö―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Ξ–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Ψ–≤–ΑβÄî ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è –Α–≤–Α―Ä–Η―è, –Ω―Ä–Η–Κ–Ψ–≤–Α–≤―à–Α―è –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Κ–Κ–Β–Η―¹―²–Α –Κ –Η–Ϋ–≤–Α–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä–Β―¹–Μ―É, ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Α―²―΅–Α –Γ–Γ–Γ–† βÄî –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Α.  –Λ–Η–Μ―¨–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è―Ö, –≤―Ä–Α–≥–Α―Ö –Η –Μ―é–±–≤–Η. ¬Ϊ–Ξ–Ψ–Κ–Κ–Β–Η―¹―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö, ―΅―É–Ε–Η―Ö –Η –±–Μ–Ψ–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Κ―É –≤ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ ―Ä―è–¥―É¬Μ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Κ–Μ―é―΅–Β–≤―΄―Ö ―³―Ä–Α–Ζ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–≤–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η–Β–Φ –Δ–Α―Ä–Α―¹–Ψ–≤―΄–Φ βÄî –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² ―²–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Κ–Κ–Β–Η―¹―²–Α: –±―΄―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ –≤―Ä–Α–≥–Α–Φ, –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω –≤–Μ―é–±–Μ―è―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–±–Η–≤–Α–Β―²―¹―è ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Η―² –≤–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Α―è –Μ―é–±–Η–Φ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α. –Λ–Η–Μ―¨–Φ –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –≤ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Η –≤ –Ω–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Β –Ζ–Α ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ. –Δ―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –£–Α–Μ–Β―Ä–Η―è –Ξ–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Ψ–≤–Α ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι, –Φ–Α–Φ–Α ―Ö–Ψ–Κ–Κ–Β–Η―¹―²–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β―² –Ζ–Α ―¹―΄–Ϋ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α―é―² ―¹―¹–Ψ―Ä―΄, –Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Μ―é–±―è―â–Η–Β –Μ―é–¥–Η, –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Η―Ä―è―²―¹―è. –Θ –Ξ–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Ψ–≤–Α –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è, –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ ¬Ϊ–¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥– ⳕ 17¬Μ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α –Φ–Α–Φ―΄ –Ξ–Α―Ä–Μ–Α–Φ–Ψ–≤–Α –Η –Δ–Α―Ä–Α―¹–Ψ–≤–Α βÄî –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Α―é―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤―¹–Β―Ö. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Κ–Η–Ϋ–Ψ –Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –Μ―é–¥―è―Ö, –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è―é―â–Β–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―â–Β–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ–Α –Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α: ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄ –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―² –Μ―é–¥–Β–Ι –≤―¹–Β―Ö –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Η –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –≥―Ä―É–Ω–Ω. –€–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―é, –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―³–Η–Μ―¨–Φ―΄, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―É―Ö–Ψ–¥―è –Η–Ζ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Α, –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨: ¬Ϊ–€–Ψ―è ―¹―É–¥―¨–±–Α –≤ –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Α―Ö, –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―è ―Ä–Β―à–Α―é, –Κ–Β–Φ ―è –±―É–¥―É –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α!¬Μ –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―² ―²–Ψ. ―΅―²–Ψ –≤―΄–±–Η―Ä–Α–Β―², –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –±–Ψ―è―²―¨―¹―è –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Β–Β.  –Λ–Η–Μ―¨–Φ ¬Ϊ–¦–Β–≥–Β–Ϋ–¥–Α ⳕ 17¬Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α–Β―² –Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Η–Β ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ―Ü–Β–≤ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ―²―¹―΅–Β―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Μ―è –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤, –Α –≥–Β―Ä–Ψ–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―΄–±–Ψ―Ä. –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ–Η, –Ψ―²―¹―΅–Β―² –Ϋ–Α―΅–Α―²... –≤―΄–±–Ψ―Ä –Ζ–Α –≤–Α–Φ–Η! –· ―¹–≤–Ψ–Ι –≤―΄–±–Ψ―Ä ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ! –ü–Θ–Δ–ï–®–ï–Γ–Δ–£–‰–ï

–Π–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–Μ–Ψ βÄî –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Φ―É–Ζ  –£–Ϊ–Γ–Δ–ê–£–ö–ê –£–Ϊ–Γ–Δ–ê–£–ö–ê

–û―² –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ –ù–Η–Κ–Η―²–Α –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤ 13 –Η―é–Μ―è 2013 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –™–Β―Ä–±–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ζ–Α–Μ–Β –½–Η–Φ–Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Α ¬Ϊ–û―² –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ. –Γ―ç―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹ –€–Α–Ψ–Ϋ –Η –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ XVII –≤–Β–Κ–Α¬Μ, –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –™–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Β–Φ –Η –Φ―É–Ζ–Β―è–Φ–Η –‰―²–Α–Μ–Η–Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Β RomArtificio. –≠―²–Α ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è βÄî –¥–Α–Ϋ―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Η ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–≤–Β–¥―É –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―é, –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ―É ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ, –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α XVII ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η―è ―¹―ç―Ä―É –î–Β–Ϋ–Η―¹―É –€–Α–Ψ–Ϋ―É. –Γ―ç―Ä –î–Β–Ϋ–Η―¹ –€–Α–Ψ–Ϋ (1910-2011) –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Κ ―΅–Η―¹–Μ―É –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ–Ψ–≤ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –£ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ, –™–≤–Η–¥–Ψ –†–Β–Ϋ–Η, –¦―É–Κ–Η –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Α–Ϋ–Ψ, –î–Ε―É–Ζ–Β–Ω–Ω–Β –€–Α―Ä–Η―è –ö―Ä–Β―¹–Ω–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≤―΄–¥–Α―é―â–Η―Ö―¹―è –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―Ü–Β–≤ XVII-XVIII –≤–Β–Κ–Ψ–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Μ–Η―¹―²―΄. –ö–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―è ―ç―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Η –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Β–Μ –î–Β–Ϋ–Η―¹–Α –€–Α–Ψ–Ϋ–Α βÄî –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤―΄―¹―²–Α–≤–Κ–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ –Η –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ. –£ ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―é –≤–Ψ―à–Μ–Η –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 30 ―Ä–Α–±–Ψ―² –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ, –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ –Η –Η―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η–Ζ –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α–Φ–Η –Η–Ζ –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―Ü–Η–Η –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η XVII –≤–Β–Κ–Α –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Α. –Γ ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¹―è –Ω―É―²―¨ –î–Β–Ϋ–Η―¹–Α –€–Α–Ψ–Ϋ–Α –Κ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η, –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è–Φ–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–Φ –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ.  –€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤ –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ (–€–Η–Κ–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Ε–Β–Μ–Ψ –€–Β―Ä–Η―² –¥–Α –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ) 1593-1594 –€–Η–Κ–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Ε–Β–Μ–Ψ –€–Β―Ä–Η–Ζ–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ (1571-1610), –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η–Μ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹ –Κ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η ―¹ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Μ–Β―². –Γ 1584 –≥–Ψ–¥–Α –Η, –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η, –¥–Ψ 1588 –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η–Μ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Β –ü–Β―²–Β―Ä―Ü–Α–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Α –≤ –†–Η–Φ (–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1592 –≥.). –£ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ ―ç–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –Δ–Α–Κ, ―ç―²–Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Φ–Ψ–≥―É―² –¥–Α―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―³–Η–≥―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―é–Ϋ–Ψ―à–Β–Ι ―¹ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Α–Κ―¹–Β―¹―¹―É–Α―Ä–Α–Φ–Η –Η –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è―Ö (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ¬Ϊ–€–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―³―Ä―É–Κ―²–Ψ–≤¬Μ, ¬Ϊ–ë–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –£–Α–Κ―Ö¬Μ βÄî –Ψ–±–Α: –†–Η–Φ, –™–Α–Μ–Β―Ä–Β―è –ë–Ψ―Ä–≥–Β–Ζ–Β; –¥–≤–Α –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Α ¬Ϊ–°–Ϋ–Ψ―à–Η, ―É–Κ―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è―â–Β―Ä–Η―Ü–Β–Ι¬Μ βÄî –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ, –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―è; –Λ–Μ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η―è, –Λ–Ψ–Ϋ–¥ –†–Ψ–±–Β―Ä―²–Ψ –¦–Ψ–Ϋ–≥–Η). –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ¬Ϊ–¦―é―²–Ϋ–Η―¹―²–Α¬Μ –Η–Ζ –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Α, –≥–¥–Β –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Β–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ψ–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤ –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ. –û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Ι, ―É–Ε–Β –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö –¥–≤–Β-―²―Ä–Η ―³–Η–≥―É―Ä―΄ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―Ü–Β–Ϋ–Β. –·―Ä–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –¥–≤–Α –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Α ¬Ϊ–™–Α–¥–Α–Μ–Κ–Η¬Μ (–†–Η–Φ, –ö–Α–Ω–Η―²–Ψ–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –Φ―É–Ζ–Β–Η; –ü–Α―Ä–Η–Ε, –¦―É–≤―Ä) –Η –¥–≤–Β ―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ–Η ¬Ϊ–®―É–Μ–Β―Ä–Ψ–≤¬Μ (–Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ζ–Β–Ι –ö–Η–Φ–±–Β–Μ–Μ–Α –≤ –Λ–Ψ―Ä―²-–Θ–Ψ―Ä―², ―à―²–Α―² –Δ–Β―Ö–Α―¹, –Γ–®–ê, –Η –±―΄–≤―à–Β–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –î–Β–Ϋ–Η―¹–Α –€–Α–Ψ–Ϋ–Α), ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1597 –≥. –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ ―¹―É–Φ–Β–Μ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤ –Ε–Α–Ϋ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―¹―é–Ε–Β―²―΄ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β. –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –≤ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β ―¹–≤–Β―²–Α –Η ―²–Β–Ϋ–Η, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹―é–Ε–Β―²―΄, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Η –Ψ–¥―É―Ö–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η–Β –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β XX –≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Ψ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹–Η.  –°–Ϋ–Ψ―à–Α ―¹ –Μ―é―²–Ϋ–Β–Ι –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ (–€–Η–Κ–Β–Μ–Α–Ϋ–¥–Ε–Β–Μ–Ψ –€–Β―Ä–Η–Ζ–Η –¥–Α –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ) 1595-1596 –î–Ε–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ –ë–Α―Ä–±―¨–Β―Ä–Η, –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ (1591-1666), –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ –Κ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Η―²–Α–Μ―¨―è–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ –ß–Β–Ϋ―²–Ψ, ―É―΅–Η–Μ―¹―è ―É –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η–≤–Ψ–Ω–Η―¹―Ü–Β–≤. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―É, –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ ―¹―³–Ψ―Ä–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ. –ö–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α ¬Ϊ–€–Α–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α ―¹ –≤–Ψ―Ä–Ψ–±―¨–Β–Φ¬Μ (1615-1616) –Η–Ζ ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è –€–Α–Ψ–Ϋ–Α (–Ϋ―΄–Ϋ–Β βÄî –ë–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―¨―è, –ù–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –ü–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ―²–Β–Κ–Α) –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α. –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ ―Ä―è–¥ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ, –Β–¥–≤–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É–≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―². –û–Ϋ–Η –Ψ–±―ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Ψ–±―â–Β–Ι –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ ―²–Β–Ϋ–¥–Β–Ϋ―Ü–Η–Ι, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ¬Ϊ–€–Α–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β ―¹ –≤–Ψ―Ä–Ψ–±―¨–Β–Φ¬Μ. –ù–Α ―ç―²–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α―Ö –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹―Ü–Β–Ϋ―΄, –≤–Ζ―è―²―΄–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –™–Β―Ä–Ψ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ―΄ –Ω–Ψ –Ω–Ψ―è―¹, –Α –Ϋ–Β –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ―¹―². –Ξ―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―² ―¹–≤–Β―²–Ψ―²–Β–Ϋ–Β–≤―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²―΄, –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―è –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Κ―É ―²–Β–Μ. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–≤–Β―² –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―³―Ä–Α–≥–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Α –Κ–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Η―¹―²–Ψ–≤, –Α –Μ–Β–Ω–Η―² ―³–Ψ―Ä–Φ―É. –û―¹–Ψ–±―É―é –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ε–Β―¹―²–Η–Κ―É–Μ―è―Ü–Η―è. –£ 1621-1623 –≥–Ψ–¥–Α―Ö –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ –†–Η–Φ–Β, –≥–¥–Β, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–Μ –Ϋ–Β –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ, –Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―΄ βÄî –î–Ψ–Φ–Β–Ϋ–Η–Κ–Η–Ϋ–Ψ –Η –™–≤–Η–¥–Ψ –†–Β–Ϋ–Η. –€–Α–Ψ–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ –≤ –†–Η–Φ–Β –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –≤ –Β–≥–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–Ψ 1632 –≥–Ψ–¥–Α. –£ –≠―Ä–Φ–Η―²–Α–Ε–Β ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¹―è –Φ–Ψ–Ϋ―É–Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α βÄî ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β –€–Α―Ä–Η–Η¬Μ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –£–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α. –£ –Η―é–Μ–Β 1623 –≥–Ψ–¥–Α –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –ß–Β–Ϋ―²–Ψ, –Α –≤ 1642 –≥–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―΄ –™–≤–Η–¥–Ψ –†–Β–Ϋ–Η, –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹ ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é –≤ –ë–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―¨―é. –ö–Μ–Α―¹―¹–Η―Ü–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β ―΅–Β―Ä―²―΄ –≤ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Β –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―é―² –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β. –ü–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η–Ζ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α―é―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―³–Η–≥―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Β―² ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω–Β–Ι–Ζ–Α–Ε–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Φ–Β―¹―²–Α. –£ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―³–Η–≥―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α―Ö –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –Κ ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η–Φ–Φ–Β―²―Ä–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –ù–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –≥–Β―Ä–Ψ―è–Φ ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹―²–Α―²–Η―΅–Ϋ―΄–Β, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε–Η. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η –Η –Μ–Ψ–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤―è―²―¹―è –Κ―Ä–Α―¹–Κ–Η, –Η―¹―΅–Β–Ζ–Α―é―² –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²―΄ ―¹–≤–Β―²–Α –Η ―²–Β–Ϋ–Η, ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ù–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ βÄî –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –™–≤–Η–¥–Ψ –†–Β–Ϋ–Η, –≤–Κ―É―¹―΄ –Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö (–Η ―ç–Φ–Η–Μ–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö) –Ζ–Α–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –Η–Μ–Η –Ε–Β ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―É―¹–Μ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―è –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Α. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è ―è―Ä–Κ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–Ϋ–Β―Ä―΄ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α.  –€–Α–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α ―¹ –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―Ü–Β–Φ (–€–Α–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α ―¹ –≤–Ψ―Ä–Ψ–±―¨–Β–Φ) –™–≤–Β―Ä―΅–Η–Ϋ–Ψ (–î–Ε–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Η –Λ―Ä–Α–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ –ë–Α―Ä–±―ä–Β―Ä–Η). –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1615-1616 –°–€–û–†   –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

22.09.201310:0022.09.2013 10:00:01

0

22.09.201309:5222.09.2013 09:52:06

–‰ –≤―¹–Β –Ε–Β –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―²–Κ–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –±–Α―²–Α―Ä–Β–Ι. –™–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―² –Ω–Ψ ―²―Ä–Β–≤–Ψ–≥–Β, –≤–Ζ–Μ–Β―²–Β–Μ–Η –Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Κ–Β―²―΄, –Ζ–Α–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ι. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –‰–≤–Α–Ϋ –¦―΄―¹–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥. –ù–Ψ―΅―¨ –Η –¥–Β–Ϋ―¨ –¥–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Β. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–¥–±―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―É –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ–≥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –±–Β―Ä–Β–≥–Α ―³―¨–Ψ―Ä–¥–Α. –ù–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η ―É –Ϋ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹―΄. –ü―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹―΄ –Ω―É―²–Β–Φ –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Κ–Η –Η–Ζ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―É. –ü–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α―²―¨ –±–Ψ–Β–Ω―Ä–Η–Ω–Α―¹―΄. –ü―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –±―΄–Μ–Α –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û–Ω―Ä–Α–≤–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Φ―Ü–Β–≤, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―É―é –Α―²–Α–Κ―É –Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η, ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Η–≤ –¥–Β―¹―è―²–Κ–Η ―³–Α―à–Η―¹―²–Ψ–≤, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ψ―²–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―΄ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ. –Γ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―² ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –¥–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Α –Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η, –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―²–Ψ–Φ –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ –ê.–™.–™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤ –≤ –Ω–Ψ―Ä―² –¦–Η–Η–Ϋ–Α―Ö–Α–Φ–Α―Ä–Η ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―²–Β―Ä–Α ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –±―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ–Φ –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η, ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤–Α–Μ–Ψ–Φ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Η –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―ç―à–Β–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ü–Ψ―Ä―² –¦–Η–Η–Ϋ–Α―Ö–Α–Φ–Α―Ä–Η –±―΄–Μ –≤–Ζ―è―².  . –½–Α ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –ü–Β―²―¹–Α–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α―é –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Β–≤–Η―΅―É –Δ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –™–Β―Ä–Ψ―è –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α, –Ψ―Ä–¥–Β–Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ –≤―¹–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α. –£ 1960-1966 –≥–≥. –ù.–™.–Δ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι - –Ζ–Α–Φ–Β―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α –Ω–Ψ ―É―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η. –ù–Β–Φ―Ü―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Α―²–Η―¹–Κ–Α –¥–Β―¹–Α–Ϋ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –≤―΄―¹–Α–¥–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β―Ä–Β–Ε―¨–Β. –‰ –≤–Ψ―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ 32 –≥–Ψ–¥–Α, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² ―²–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η―è, –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β –ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–Ι. –î–Α–Ε–Β ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é ―²―Ä–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Α –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι –Φ―΄―¹, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Α–Μ―΄ –Η –Κ―Ä―É―²―΄–Β, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β ―²―Ä–Ψ–Ω―΄. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α. –û–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ –Ε–Η–≤–Ψ, ―²–Α–Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―é―² –≤ ―²–Ψ–Ι ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι –Α―²–Α–Κ–Β. –£–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―΄: ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―²―΄ ―²–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―è, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β. –ë–Β―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η―Ö –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤―΄―Ö –Ψ―Ä―É–¥–Η–Ι, –Ω―É–Μ–Β–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Ι –±–Μ–Η–Ϋ–¥–Α–Ε, ―¹–Κ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ε–Α–≤–Β–≤―à–Α―è –Κ–Ψ–Μ―é―΅–Α―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α –Ζ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, ―²–Α–Κ –Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Α―è―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ–Κ–Η –Φ–Η–Ϋ, –Ω–Α―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≥–Η–Μ―¨–Ζ―΄. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ε–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –Η –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Β –ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤―΄–Ι, –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥–Ϋ―É―²―΄–Ι –Ϋ–Α –Η―Ö –±―Ä–Α―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–≥–Η–Μ–Β. –£–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–¥–Ψ―à–Μ–Η –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –≤–Β–Ϋ–Ψ–Κ. –î–Ψ–Μ–≥–Η–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ε–Η–≤―΄–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―΄ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö, –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Μ–≥ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η―Ö –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö ―¹–Ψ―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ü–Ψ–¥ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―² ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―² –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –ö―Ä–Β―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Φ, –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―΄-―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΅–Η–Κ–Η –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Φ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Η–¥–Α–Μ–Η ―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö. –ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –≤ –½–Α–Ω–Ψ–Μ―è―Ä―¨–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―¹ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι. –û–Ϋ–Η –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ―É―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Α–Φ –Ζ–Α –Η―Ö –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―²–Β–Ω–Μ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Β–Φ. –€―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä―è–¥ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ι ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―Ü–Β–≤ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι.  –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤ ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –£–£–€–Θ –Η–Φ. –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –™–Μ–Α–≤–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Φ –£–€–Λ –Γ.–™.–™–Ψ―Ä―à–Κ–Ψ–≤―΄–Φ –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Φ –£.–ê.–ö–Α―¹–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. 1968 –≥. –£–Η―²–Α–Μ–Η–Ι –ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤. –™–¥–Β-―²–Ψ –≤ 1974-1975 –≥–≥. –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η–Κ–Β –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ –Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ―²―Ü―É –Ω–Β―¹–Ϋ―é –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α. –û―²–Β―Ü –Ω–Β―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤―΄–Ω―É―¹–Κ―É, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α―Ä–Κ–Α―¹ –Η –Ω―Ä–Η–Ω–Β–≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η. –½–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ―¹―² –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Α –Ϋ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―É―Ä―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ 9-–≥–Ψ –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Α –£–£–€–Θ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€.–£.–Λ―Ä―É–Ϋ–Ζ–Β –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―é 50-–Μ–Β―²–Η―è –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α 21 –Φ–Α―Ä―²–Α 1981 –≥–Ψ–¥–Α.   –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤. 1993 –≥. –ü―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –‰–Ζ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α –¦.–ö.–ë–Β–Κ―Ä–Β–Ϋ–Β–≤–Α. –ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –†–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –ë–Λ. 1943 –≥.  –½–Α–Φ. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α 4-–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –ö–Ψ–Φ–Η―²–Β―²–Α –Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Η –Γ–Ψ–≤–Β―²–Β –€–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Ψ–≤ –Γ–Γ–Γ–†. 1948 –≥–Ψ–¥.  –½–Α–Φ. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è 2-–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –™–® –£–Γ. 1949 –≥.  –½–Α–Φ. –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è 2-–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –€–™–®. 1951 –≥.  –û―³–Η―Ü–Β―Ä―΄ 2-–≥–Ψ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Θ–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –€–™–®. –€–Α―Ä―² 1953 –≥. –û–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².

22.09.201309:5222.09.2013 09:52:06

0

22.09.201309:3522.09.2013 09:35:08

–£ –Ω–Α―¹―²―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Β ―è –Ϋ–Β –≤–Η–Ε―É –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ. –ï–Φ―É, –Ω–Α―Ä–Ϋ―é, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä―É–Κ–Η –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ζ–Α–±―΄―²―΄―Ö ¬Ϊ–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ, –±―΄–≤―à–Η―Ö –≤ –Φ–Ψ–¥–Β –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―΄―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö. –¦―é–¥–Η –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –≤ –≤–Ψ―¹–Β–Φ–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ω―É―¹―²―΄―Ä–Η –ü–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Α, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ö–Ψ–Μ―¹―²–Α–Φ–Η: –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄî ―Ä―É–Κ–Η, –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄî –Ϋ–Ψ–≥–Η, –≥–Μ–Α–Ζ–Α, –Κ―Ä―É–≥–Η, –Κ―É–±―΄. –ù–Α ―³–Μ–Ψ―²–Β –±―Ä–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―É–±–Η―¹―² –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―â–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Ψ–±―É―΅–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –Η–Ζ–Ψ―¹―²―É–¥–Η–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ ¬Ϊ–Η–Ϋ–¥―É―¹―²―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―²―é―Ä–Φ–Ψ―Ä―²―΄¬Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Μ–Β―², –≤–Β―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² –±―Ä–Β–¥ –≤―΄–¥–Α–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Β-–Κ–Β–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É... –· ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é –ü–Α―¹―²―É―Ö–Ψ–≤–Α: –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ –±―΄ –≤–Α–Φ –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―É –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ, –ß–Β―Ö–Ψ–≤–Α, –®–Ψ–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β? βÄî –û –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η-―²–Ψ? βÄî –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –ü–Α―¹―²―É―Ö–Ψ–≤. βÄî –ù–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. βÄî –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Α–Φ –Μ–Β―²? βÄî –î–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α. βÄî –· ―²–Ψ–Ε–Β –≤ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –¥–≤–Α –¥―É–Φ–Α–Μ: ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η? –‰ –Ω–Η―¹–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –Η –≤―΄, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Ψ ―΅–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ω–Ψ–Ϋ–Α―¹–Μ―΄―à–Κ–Β: –Ψ–± ¬Ϊ–Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Β¬Μ, –Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Ϋ–Α –½–Α–Ω–Α–¥–Β... –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä, –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Α–Ζ–Β―²―΅–Η–Κ, ―É―¹–Α–¥–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Η–Κ–Β –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Ψ-–Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Η: ¬Ϊ–£―΄ –Ε–Η–≤–Β―²–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ö ―΅–Β–Φ―É –Ε–Β –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅–Β–≥–Ψ –≤―΄ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Η?¬Μ –ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Α―Ä–Φ–Β–Ι―Ü―É, –Φ–Β―΅―²–Α–≤―à–Β–Φ―É ―¹―²–Α―²―¨ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄ –Η –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η. –· –±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –Ω–Α–Ω–Α―à–Η, –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–≤―à–Η–Β –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ù–Β―², –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²―΄, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–¥―É –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Β–Φ―É ¬Ϊ–≤–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Φ–Ψ–Ζ–≥–Η¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―Ä–Ψ―¹–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ù–Β–Ω―Ä–Η–≥–Ψ–¥–Β–Ϋ¬Μ.  –†–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –¥–≤–Α –Η–Μ–Η ―²―Ä–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É. –ê –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Μ–Β―²–Ψ–Φ, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ―²–Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤―΄–≤–Α―é―² –≤ ―Ä–Β–¥–Α–Κ―Ü–Η―é ¬Ϊ–ö―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥―΄¬Μ. –£–Ψ–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ –±–Α―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Α –‰–≤–Α–Ϋ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅ –†–Ψ–≥–Ψ–≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―É―²–Η. –ù–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Β―â–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Φ―¹―è...¬Μ –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α ―è –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ω―¨–Β―¹―É. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –≤–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² βÄî –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²―¨. –Γ –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–Φ –£–Α―¹–Η–Μ―¨–Β–≤–Η―΅–Β–Φ –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –≥–Β–Ϋ–Β―Ä–Α–Μ-–Μ–Β–Ι―²–Β–Ϋ–Α–Ϋ―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Α ―è βÄî ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–≤―à–Η–Φ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥ –Ψ –≥–Β―Ä–Ψ―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β–Μ–Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―²–Β–Μ–Κ–Α, –Ζ–Α–Κ―É―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Η―¹–Β―²–Α –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Β―â–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Η–Φ–±–Ψ–Φ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η–Μ–Η –Ψ―Ä–Β–Ψ–Μ–Ψ–Φ –≥–Β―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α... –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―è –Ω–Η―à―É –Ψ –Μ―é–¥―è―Ö, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η―Ö –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―² –Η–Φ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É... βÄî –ü–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Κ–Β-―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², βÄî ―¹ ―Ö–Η―²―Ä–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–Ϋ―É–≤ –Ϋ–Α –ü–Α―¹―²―É―Ö–Ψ–≤–Α, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ϋ–Α –ö–Ψ―¹–Φ–Α―΅–Β–≤. βÄî –‰ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ―è―Ö. –ê ―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –Μ―é–±―è―² ―Ö–Μ―é–Ω–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β–Φ. –ü―Ä–Η–Β–¥–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ϋ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β–≤–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Ι –Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ–Η–Ϋ―É –Η βÄî ¬Ϊ–ê―Ö, –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α, ―è –Ϋ–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε―É!¬Μ –‰–Μ–Η βÄî ¬Ϊ–ê―Ö, –Φ–Α–Φ―É–Μ―è, ―¹ ―É–Φ–Α ―¹–Ψ–Ι–¥―É!¬Μ –‰ –≤―¹–Β ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―Ö–Μ―é–Ω–Η–Κ–Ψ–Φ –Ϋ―è–Ϋ―΅–Α―²―¹―è: ¬Ϊ–ê―Ö, –Φ–Η–Μ―΄–Ι, –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Η¬Μ –¥–Α ¬Ϊ–Α―Ö, –Φ–Η–Μ―΄–Ι, –Φ―΄ –Ζ–Α ―²–Β–±―è –Ω–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Β–Φ, –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―¹―¨¬Μ. –‰ ―Ö–Μ―é–Ω–Η–Κ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Κ―É –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Η―Ö –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –≤―΄–Ω―Ä―è–Φ–Μ―è–Β―²―¹―è... –Θ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι. –€―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β –Ϋ―è–Ϋ―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ βÄî –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―É–≥ –±―΄–Μ–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β–Μ –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–Μ–Ψ. –Δ–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –±―΄–Μ–Ψ βÄî ¬Ϊ–Α―Ö, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É, –Α―Ö, ―É–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Β―², –Α―Ö, –Ω–Η―â–Α –Φ–Ϋ–Β –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Α―è, –Α―Ö, –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α –Ε–Β―¹―²–Κ–Α―è!¬Μ –ê ―É–Ε –≤ ―à―²–Ψ―Ä–Φ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ βÄî ―¹―É―â–Α―è –±–Β–¥–Α ―¹ –Ϋ–Η–Φ: ¬Ϊ–ê―Ö, –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α, –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Η―à―¨ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α!¬Μ, ¬Ϊ–ê―Ö, –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―è –Ϋ–Α ―³–Μ–Ψ―² ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è!¬Μ –ù―É, ―²―É―² –Ϋ–Α―à–Β ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ–Ψ. –€–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Η―² ―Ö–Μ―é–Ω–Η–Κ–Ψ–≤, –¥–Α –Η –Φ―΄ ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ϋ―è–Ϋ―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ―΄. –ü–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨. –‰ –≥–Μ―è–¥–Η –Ε ―²―΄, βÄî ¬Ϊ–Α―Ö, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―ɬΜ,, –¥–Α ¬Ϊ–Α―Ö, –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α¬Μ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η―¹―¨. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, ―Ö–Μ―é–Ω–Η–Κ―É –Η –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ü–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Φ–Β―¹―è―΅–Η―à–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β, βÄî –Η –Ω–Η―â–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Α―è, –Η –Κ–Ψ–Ι–Κ–Α –Φ―è–≥–Κ–Α, –Η ―²―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ. –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ―¹―²–Α–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –£–Ψ―² –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―², ―΅―²–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è–Φ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Α ―Ö–Μ―é–Ω–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨. –Θ –Ϋ–Α―¹ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―²!  –™–¦–ê–£–ê –ü–·–Δ–ê–·. –ö–‰–£–‰–†–ê–ù–î –™–¦–ê–£–ê –ü–·–Δ–ê–·. –ö–‰–£–‰–†–ê–ù–î

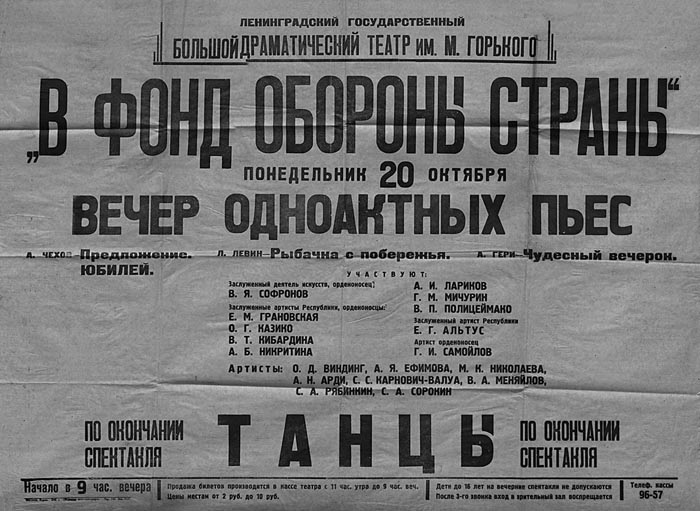

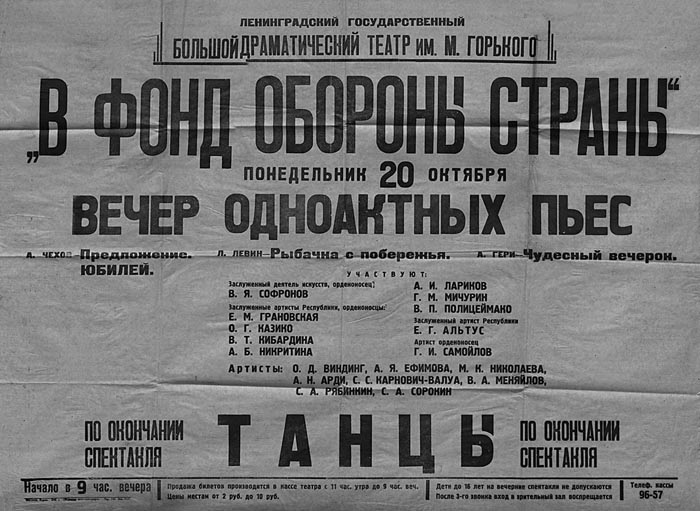

1 –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨. –û―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η―²―¨ –Φ―É–Ε–Α, –≤―¹―²–Α–Μ–Α, –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Α –Ε–Β–Μ―²―΄–Ι ―Ö–Α–Μ–Α―²–Η–Κ, ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ. –€–Ψ―Ä–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–≤–Ψ–Β, ―²–Α–Κ–Η―Ö –Η–Ζ―É–Φ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ–Η–Β –±―΄–≤–Α―é―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Β. –£ –±―É―Ö―²―É –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ ―¹ ―à―Ö―É–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Ψ―²–Ψ―Ä–Κ–Α–Φ–Η. –ù–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Μ–Β –Μ–Β―¹–Η―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄―¹–Α βÄî –Φ–Α―è–Κ –Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –≤―΄―à–Κ–Α.. –°―Ä–Η–Ι –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–Ω–Α–Μ, ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥―΄―à–Α, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ ―Ä―É–Κ―É –Ω–Ψ–¥ ―â–Β–Κ―É. –£―΅–Β―Ä–Α –Ψ–Ϋ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è ―É–Φ–Η―Ä–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι: ¬Ϊ–· –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Β―â–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ¬Μ. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α. –£–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β. –£–Ψ―¹–Β–Φ―¨ –Μ–Β―²... –°―Ä–Η–Ι –±―΄–Μ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Φ –Β–Β –±―Ä–Α―²–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Β―â–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―²―É―³–Μ–Η –±–Β–Ζ –Κ–Α–±–Μ―É–Κ–Ψ–≤, ―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―²–Β–Α―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –Η ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β ―¹ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Α –Β–≥–Ψ. –ü–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Α –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Β: –°―Ä–Η–Ι ―É–Ε–Β –±―΄–Μ –Ε–Β–Ϋ–Α―², –Η–Φ–Β–Μ –¥–≤―É―Ö ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι, –Η –€–Η―²―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Α―²―¨ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é ―¹–Β–Φ―¨―é βÄî –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –¥–Β–Μ–Ψ... –û–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², ―¹―²–Α–Μ–Α –Α–Κ―²―Ä–Η―¹–Ψ–Ι, –≤ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö ―¹―΄–≥―Ä–Α–Μ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι. –ü―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α –°―Ä–Η―è, ―Ö–Ψ―²―è ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ.  –€–Η―²―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Ϋ–Α –°―Ä–Η―é –Ϋ–Β –Ω–Α―Ä–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Μ–Α, ―¹–≤–Α―Ä–Μ–Η–≤–Α, –Ζ–Α–Ϋ–Ψ―¹―΅–Η–≤–Α, –≤―É–Μ―¨–≥–Α―Ä–Ϋ–Α, ―΅–Β―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Α, –Ϋ–Ψ ―Ä–Β–±―è―²–Α... ―Ä–Β–±―è―²–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Ψ―²–Β―Ü! –‰ –¦–Β–Ϋ–Α ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Α –Ψ―² –°―Ä–Η―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Η―² –Β–≥–Ψ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Β –±–Β–Μ–Ψ―³–Η–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Μ–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤; –€–Η―²―è –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α –¥–Β–Ϋ―¨, –Ϋ–Α –¥–≤–Α. –û ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤–Ψ―é–Β―², ―É–Φ–Α–Μ―΅–Η–≤–Α–Μ; –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨: –±―Ä–Α―² ―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ–¥–Ψ –Μ―¨–¥–Ψ–Φ –≤ ―²―΄–Μ –Κ –≤―Ä–Α–≥―É –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Β–≥–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Β―²―è–Φ–Η, ¬Ϊ–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η¬Μ, –Ϋ–Β―¹―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Ψ–Φ, –Μ―¨–¥–Α–Φ–Η. –°―Ä–Η–Ι –≤–Ψ–Β–≤–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö. –½–Η–Φ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Η –Ζ–Α–Μ–Η–≤―΄, –Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è ―΅–Α―â–Β, ―΅–Β–Φ –€–Η―²―è. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –€–Η―²―è –Ω–Ψ–≥–Η–±, ―É –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨. ¬Ϊ–£–Ψ―² –Η –Ϋ–Β―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –€–Η―²–Η¬Μ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Β–Μ–Β ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –°―Ä–Η–Ι –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –Κ –Ϋ–Β–Ι. –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥ –Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Β–Μ –Β–Β. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ –Β–Ι, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö, –Κ–Α–Κ ―Ö–Μ–Β–±. –û–Ϋ–Α ―²–Α–Κ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ–Α! –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–±―΄–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―É –°―Ä–Η―è –Β―¹―²―¨ –Ε–Β–Ϋ–Α –Η –¥–≤–Α –Φ–Α–Μ―¨―΅―É–≥–Α–Ϋ–Α... –ù–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ–Α –Ψ ―¹–Β–±–Β βÄî –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ–Α –≤ –¥–Η―Ä–Β–Κ―Ü–Η―é, –≤ –Φ–Β―¹―²–Κ–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Α. –½–Α–±―΄–≤ –Ψ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Β, –Ψ –±―Ä–Α―²–Β, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–Φ –≤–Ψ –Μ―¨–¥–Α―Ö, –Β–Β ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η¬Μ βÄî –≥―Ä―É–±–Ψ –Η –Ζ–Μ–Ψ–±–Ϋ–Ψ. –ß―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ―² –Ε–Β –¥–Β–Ϋ―¨ –°―Ä–Η–Ι –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ι –±–Β–Ζ –Ψ―²―Ü–Α. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ–Ϋ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Ζ–Α–±―Ä–Α–≤ –Φ–Μ–Α–¥―à–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α, ―É–Β–¥–Β―² –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ―É –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É! –û–Ϋ–Η ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨. –ï–Μ–Β–Ϋ–Α ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α –≤ –£–Η―²–Β–±―¹–Κ –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ä–≤–Α―²―¨ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Φ, –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Α–Κ―²–Β―Ä–Α –Η ―Ä–Β–Ε–Η―¹―¹–Β―Ä–Α –Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤―΄–Ι―²–Η –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Β–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ê–Κ―²–Β―Ä –±―΄–Μ –≥―Ä―É–±, –Η–Ζ–±–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ, –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–Φ ―É ―é–Ϋ―΄―Ö –Α–Κ―²―Ä–Η―¹ –Η –Φ–Η–Φ–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Η–Ϋ―²―Ä–Η–Ε–Κ–Η.  –£ –≥–Ψ–¥―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –û―²–Β―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤ –ö–Η―Ä–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Ι, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö –Ω–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –±―΄–Μ ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Η –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Η–Ι –ë–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β–Α―²―Ä –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –€. –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ (–Ϋ―΄–Ϋ–Β –ë–î–Δ –Η–Φ. –™. –ê. –Δ–Ψ–≤―¹―²–Ψ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≤–Α). - –ù–Α―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α. –Δ–Β–Α―²―Ä ―ç–≤–Α–Κ―É–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è. –¦―é–±–Η–≤―à–Α―è –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è ―¹―Ü–Β–Ϋ―É, –ï–Μ–Β–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Φ―É–Ε –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β. –û–Ϋ ―Ä–Α―¹―¹–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Α–Κ―²–Β―Ä―΄ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η –Ψ–Ϋ–Α ―É―à–Μ–Α –Η–Ζ ―²–Β–Α―²―Ä–Α. –û–Ϋ–Η –Κ–Ψ―΅–Β–≤–Α–Μ–Η –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Α―²―Ä–Α –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –û–Ϋ ―¹―¹–Ψ―Ä–Η–Μ―¹―è –Η ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ–Η–Μ –≤―¹―é–¥―É, –Β–≥–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η, –Α –Ψ–Ϋ –≤―΄–Φ–Β―â–Α–Μ –Ζ–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι βÄî –¥–Α–Ε–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ βÄî –±–Η–Μ –Β–Β. –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –¦–Β–Ϋ–Α ―É―à–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ. –£–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥, –Ϋ–Α –™–Α–Μ–Β―Ä–Ϋ―É―é. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Ω―è―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –ö–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―Ü–Β–Μ–Α; ―¹―²–Β–Κ–Μ–Α –≤―΄–±–Η―²―΄, ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Η –≤―¹–Β –≤―΄–Φ–Β―Ä–Μ–Η. –£ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Μ―é–¥–Η. –½–Α―¹―É―΅–Η–≤ ―Ä―É–Κ–Α–≤–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ, ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–≤ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ –Ψ –€–Η―²–Β. –ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ–Α –°―Ä–Η―è. –û–Ϋ–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹―¨–Β–≤–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α. –ù–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨? –ù–Β―²! –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ϋ–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è! –£ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β –Β–Β –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Η ―É–≤–Α–Ε–Α–Μ–Η. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α. –ï–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η: ―²–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Β–Ϋ –Κ –Ϋ–Β–Ι. –ï–Ι –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ: ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Β–Ϋ, –Ϋ–Β―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Β–Ϋ... –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Η –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Α ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ. –û–Ϋ–Α –Κ–Η–Ϋ–Β―²―¹―è –Κ –¥–≤–Β―Ä–Η, ―É–≤–Η–¥–Η―² –°―Ä–Η―è. –ü–Ψ―¹―²–Α―Ä–Β–≤―à–Η–Φ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è: –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Η―²; –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η –±―΄–Μ, –Ω―É―¹―²―¨ –≤–Β―¹―¨ –Η–Ζ―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –±–Β–Ζ –Ϋ–Ψ–≥–Η, –±–Β–Ζ ―Ä―É–Κ–Η βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―É―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²! –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ βÄî –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ βÄî –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η. –û–Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Φ–Β―²–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –Κ –¥–≤–Β―Ä–Η, –Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ψ―²–Ω―Ä―è–Ϋ―É–Μ–Α. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Ψ―è–Μ –Β–Β –Φ―É–Ε, ―²–Ψ―², –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –≤―΄―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―΄–Φ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―ç–Μ–Β–≥–Α–Ϋ―²–Β–Ϋ, –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹―à–Η―²–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–Ψ–Φ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Β, –≤ ―¹–Β―Ä–Ψ–Ι ―à–Μ―è–Ω–Β –Η ―¹ ―²―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –≤ ―Ä―É–Κ–Β; –Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ: βÄî –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―à―¨ –≤–Ψ–Ι―²–Η? βÄî –ß―²–Ψ –Ε? –£―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β. –û–≥–Μ―è–¥–Β–Μ―¹―è:  βÄî –ê –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Η–Μ–Ψ. –Δ―΄, –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Ψ–¥–Ϋ–Α? –½–Α–Φ–Β―²–Η–Μ ―Ä–Α―¹–Ω―è–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―É–Ε―É―Ä–Κ―É –Ϋ–Α –≤–Β―à–Α–Μ–Κ–Β, ―²―Ä―É–±–Κ―É –≤ –Ω–Β–Ω–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β: βÄî –Θ–Ε–Β –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ―Ä―è―΅–Κ–Ψ–Φ? –ï–Ι ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–¥–Α―Ä–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ –≤―΄–±―Ä–Η―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ–Ψ–Ι ―â–Β–Κ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Α―¹―¨: βÄî –≠―²–Ψ –≤–Β―â–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –±―Ä–Α―²–Α. βÄî –ê―Ö, ―²–Α–Κ, βÄî –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―à–Μ―è–Ω―É, ―¹–Β–Μ –≤ –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Ψ βÄî –≤ ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Κ―Ä–Β―¹–Μ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Κ –Μ―é–±–Η–Μ ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –°―Ä–Η–Ι. βÄî –· ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Κ ―²–Β–±–Β (–±―É–¥―²–Ψ –Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é). –ö―¹―²–Α―²–Η, ―²–≤–Ψ–Ι ―²–Β–Α―²―Ä –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É–Β―²―¹―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ–Α―¹―¨: βÄî –£–Α–Φ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―²–Β–Α―²―Ä–Β. βÄî –ê –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è ―É―Ö–≤–Α―²―è―²―¹―è. βÄî –ü–Ψ–Ι–¥–Η―²–Β ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β. βÄî –· ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α―²–Α–Ι―¹―²–≤―É–Β―à―¨. –Θ –Ϋ–Β–Β –≤―΄―Ä–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β: βÄî –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α! βÄî –î–Α-–Α? βÄî –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ –Ψ–Ϋ. βÄî –ü–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ. βÄî –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α, ―è ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –≤–Α–Φ! –Θ―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β. –ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―².  –£–Β―Ä―é–Ε―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–£–ù–ê), –™–Ψ―Ä–Μ–Ψ–≤ –û–Μ–Β–≥ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–û–ê–™), –€–Α–Κ―¹–Η–Φ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Η–Ϋ –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅ (–€–£–£), –ö–Γ–£. 198188. –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥, ―É–Μ. –€–Α―Ä―à–Α–Μ–Α –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ–Φ 11/3, –Κ–≤. 70. –ö–Α―Ä–Α―¹–Β–≤ –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Η―΅, –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α―Ä–Η―É―¹. karasevserg@yandex.ru

22.09.201309:3522.09.2013 09:35:08

|

.jpg)