–ü–Β―Ä–Β–¥ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―²―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä–Η–Α―²–Α, ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―² –Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤ –î―΄–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ –±―΄–Μ –≤―΄–Ζ–≤–Α–Ϋ –≤ –Γ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –≤ ―à―²–Α–± ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η. –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―²–Α –±―΄–Μ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ –±–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹, ―΅–Μ–Β–Ϋ –Ω–Α―Ä―²–Η–Η ―¹ 1917 –≥–Ψ–¥–Α –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –‰–Ζ–Φ–Α–Ι–Μ–Ψ–≤.

–£ 1966 –≥–Ψ–¥―É ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β. –Γ–≤―è–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ –≤ –ê–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é (–≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―é), –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –±―΄–Μ, –¥–Μ―è –±–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―²–Α –≤ 1917 –≥–Ψ–¥―É. –û–Ϋ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨.

–· ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α , –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ―¹―è –Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Μ–Β –Β–≥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι?

βÄ™ ¬Ϊ–ö–Α–Κ –Ε–Β, βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Ψ–Ϋ. –½–Ϋ–Α–Μ –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Α –ë–Α–Μ―²―³–Μ–Ψ―²–Α!¬Μ.

–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –±―΄–Μ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―²–Ψ–Φ –Ψ―² –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –Ϋ–Α –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –£―¹–Β―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Β –Γ–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤, –Η –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –≤–Ψ―à–Β–Μ –≤ –Η―é–Ϋ–Β 1917 –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Α. –‰–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η―è –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α―Ö, –¥–Β–Μ–Α―Ö, –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―ç―¹–Β―Ä–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–≤–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ―³–Μ–Ψ―²–Α ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―²―É –Ω―Ä–Β–¥–Ψ―²–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤ –£―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –≤–Ψ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ϋ–Η―Ö ―¹–Η–Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α.

–‰–Ζ–Φ–Α–Ι–Μ–Ψ–≤ –¥–Α–Μ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Α –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―²–Α –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –€–Ψ–Ψ–Ϋ–Ζ―É–Ϋ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η.

–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ –Ψ –≤―Ä–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β, –¥–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι –Ϋ–Α –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α―Ö, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Κ–Η―à–Α―²¬Μ –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ–Η ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä―΄, –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ω―΄ –Η –Κ―É–Μ–Α–Κ–Η. –Γ–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Β–Ι –Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α ―¹–Α–±–Ψ―²–Η―Ä―É―é―², –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―΅–Α―¹―²―è–Φ–Η –Ϋ–Β ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―², –Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ―²–Β–Κ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ.

–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ –Η ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥―É―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Β–Ι, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Β―Ü–Κ–Η–Φ ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Ψ–Κ ―¹–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨, ―¹–±–Β–Ε–Α–Μ–Η –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η.

–Δ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –Λ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ψ–±–Ψ–≥–Α―²–Η–Μ –Φ–Ψ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–Φ.

–‰–Ζ–Φ–Α–Ι–Μ–Ψ–≤ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è―Ö –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Β –Η –≤ ―Ö–Ψ–¥–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Η―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö, –Ψ –Β–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α―Ö –≤ ―²–Ψ―² –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―¹ –£.–‰.–¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ―΄–Φ, –·.–€.–Γ–≤–Β―Ä–¥–Μ–Ψ–≤―΄–Φ, –¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Φ–Η –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Ψ–±–Α–Μ―²―É ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–± ―É―΅–Α―¹―²–Η–Η, –Φ–Β―¹―²–Β, –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤―É ―¹–Η–Μ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α –≤ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Η–Η, –Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α―Ö.

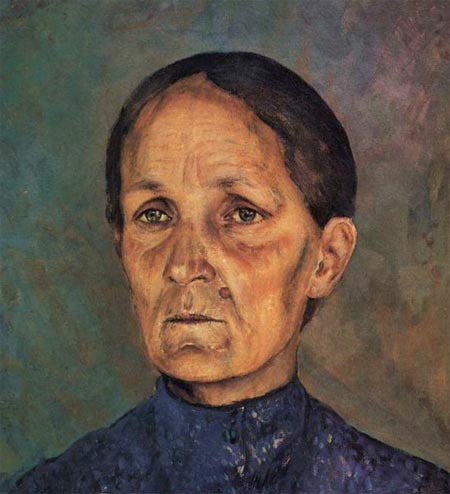

–£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –±―΄–Μ –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ―¹―²–Α, –Η–Φ–Β–Μ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ―é―é –Η, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²―É, –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β, ―΅―É―²―¨ –Ψ–¥―É―²–Μ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, ―¹–Β–¥―΄–Β –±–Β–Μ―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―¹ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―΄―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η.

–ü–Ψ―¹–Μ–Β –™―Ä–Α–Ε–¥–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ω–Ψ–Μ–Η―²―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–±―É―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η. ¬Ϊ–û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Κ―É―Ä―¹ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―²–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Η–Ζ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Ψ–≤ –¥–Ψ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Φ―É–Ϋ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –Λ–Μ–Ψ―²―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–¥―Ä―΄. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Κ―É―Ä―¹–Α –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ψ―²–¥–Α–Β―² –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Κ–Β, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ, –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Μ–Β―²–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤-–±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Ψ–≤ –Η, –Κ–Α–Κ –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, –Η–Φ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ. –Δ–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Κ―²–Ψ –Ψ–±―É―΅–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α –ö―É―Ä―¹–Α―Ö –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –≤ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –†–ö–ö–Λ, –Ϋ–Α –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―É―΅–Η–Μ–Η―â–Α, –Ϋ–Α –û―¹–Ψ–±–Ψ–Φ –Κ―É―Ä―¹–Β –£–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Η βÄ™ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β ―è–¥―Ä–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Α–¥―Ä–Ψ–≤. –ö ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–≥–Ψ―Ä―²–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι.

–û–Ϋ –±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ¬Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–±―â–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ï–≥–Ψ –Ψ―¹–Α–Ϋ–Κ–Α, –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Κ–Α, –¥–Α –Η –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Φ–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η ¬Ϊ–Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ. –ë―΄–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Κ ―¹–Β–±–Β, ―¹ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –û–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Η –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ, –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è ―¹–Ω–Α―²―¨. –†–Β–¥–Κ–Ψ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é, –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–≤―à―É―é –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β. –£ 1931 –≥–Ψ–¥―É –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β 41-42-―Ö –Μ–Β―².

. –ê–≤―²–Ψ―Ä: –£. –Λ–Β–¥–Ψ―¹–Β–Β–≤. –Δ―Ä–Α–Ϋ―¹–Μ―è―Ü–Η―é ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Γ–Η–Ϋ―è–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤―΄―¹–Ψ―²–Α―Ö... –ë―É–¥–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Η, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Φ–Α―²―΅–Β –Η–≥―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤... (–ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Φ–Α―²―΅ –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―¹―è 6 –Φ–Α―è 1942 –≥.)

–ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Ψ–Ϋ –Ε–Β –±―΄–Μ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―Ö–Ψ–¥–Α ―¹ –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α, ―è –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ 1943 –≥–Ψ–¥―É –≤ –±–Μ–Ψ–Κ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Φ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Ψ–≤ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―΄–Μ–Α. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Ζ–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅―É ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―à―²–Α–±–Α –¥–Η–≤–Η–Ζ–Η–Η –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¦―¨–≤–Α –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Α –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä–Α.

–£―΄―à–Β ―É–Ε–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Μ–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ 1920-1930-–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ–Η. –‰ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Ψ–Ω–Μ–Η–≤–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―΅–Α―¹―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―è–Κ–Ψ―Ä―è―Ö –≤ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α―Ö, –≥―É–±–Α―Ö, –Ϋ–Α ―Ä–Β–Ι–¥–Α―Ö, –≥–¥–Β –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –ù–Ψ –≤―¹–Β –Ε–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ, –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –±–Ψ–Β–≤―΄―Ö –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –û–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Β –Η ―Ö–Ψ―΅―É ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –ù–Α―΅–Ϋ―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, ―¹ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è.

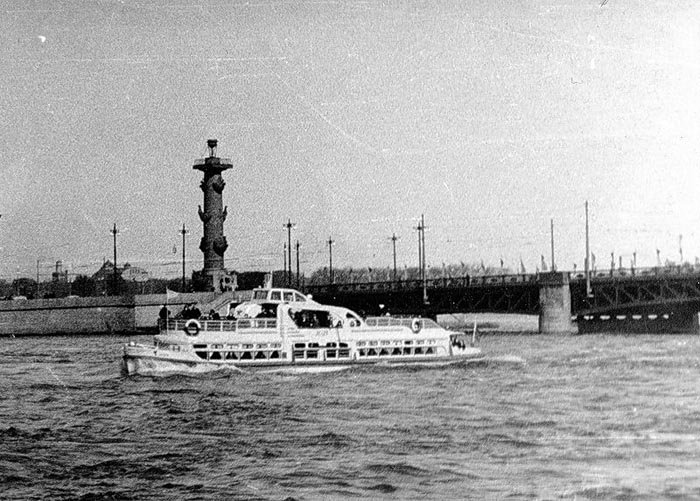

–£ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α, –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Β –Κ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―É: –Γ–Β―¹–Κ–Α―Ä, –¦–Α–≤–Β–Ϋ―¹–Α―Ä–Η, –ü–Β–Ϋ–Η―¹–Α―Ä–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –Λ–Η–Ϋ–Μ―è–Ϋ–¥–Η–Η. –£―΄―Ö–Ψ–¥ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Η–Ζ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α –≤ –ë–Α–Μ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ ―³–Α―Ä–≤–Α―²–Β―Ä―É ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β ―ç―²–Η―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤, –Ϋ–Α –≤–Η–¥―É ―³–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–≤. –ë―΄–Μ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι―¹―è ―é–Ε–Ϋ–Β–Β –Η –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―΄―Ö –≤―΄―à–Β –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–≤. –≠―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄–Ι –≤―΄―Ö–Ψ–¥ –Η–Ζ –¦―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―É–±―΄, –≥–¥–Β –Μ–Β―²–Ψ–Φ –±–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ψ―²―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Α―à–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤―΄―Ö–Ψ–¥ βÄ™ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι, ―É–Ζ–Κ–Η–Ι, ―¹ –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―¹―²―΄–Φ –≥―Ä―É–Ϋ―²–Ψ–Φ. –ù–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ψ–Φ . –ü―Ä–Ψ–Ι–¥―è –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥―É, –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι, –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Δ―é―²–Β―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Μ–Β―¹.

–ü–Β―Ä–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ―² –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Φ–Α–Μ―΄–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Η: ―²―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü―΄, ―ç―¹–Φ–Η–Ϋ―Ü―΄. –ü―Ä–Ψ―à–Μ–Η ―É―¹–Ω–Β―à–Ϋ–Ψ. –†–Β―à–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –Η –Μ–Η–Ϋ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ ¬Ϊ–û–Κ―²―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―è¬Μ.

–€―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –≤ . –ù–Α –±–Ψ―Ä―²―É –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―à–Β―³–Ψ–≤ –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –¥–≤–Α, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η, ¬Ϊ–Ζ–Α―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α¬Μ: –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Η –Ω–Α―Ä–Β–Ϋ–Β–Κ, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α―Ä–Κ–Α –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄ –Η–Φ. –ê.–€.–™–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η –Η ―²–Α–Ϋ―Ü―΄, –Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η, –Η ―é–Φ–Ψ―Ä–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄.

–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Β ―É―²―Ä–Ψ, ―΅―É―²―¨ –Ζ–Α–±―Ä–Β–Ζ–Ε–Η―² ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―², –±―΄–Μ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥ –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥―É. –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―É–Ε–Η–Ϋ–Α, –ù.–ù.–ù–Β―¹–≤–Η―Ü–Κ–Η–Ι βÄ™ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Β―¹―²–Η ―à–Β―³–Ψ–≤ –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥–Α –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―¨ –Η–Μ–Η –≤ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Μ―É–±. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Κ–Α―Ö, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –±―΄–≤―à–Η―Ö –Ψ―³–Η―Ü–Β―Ä–Ψ–≤ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –£ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β βÄ™ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β―¹–Β―² ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―é –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β.(!)

–ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ―É–±–Α, –Κ–Ψ–Φ―¹–Ψ–Φ–Ψ–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –¥–Β–≤―É―à–Κ―É –Η –Ω–Α―Ä–Ϋ―è, –Φ–Ψ―²–Η–≤–Η―Ä―É―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Α―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–¥―É―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –¥–Ψ―¹―É–≥ –Φ–Α―²―Ä–Ψ―¹–Α–Φ, –Ϋ―É –Η ―΅―²–ΨβÄΠ: ¬Ϊ–≠―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅, –Ω–Ψ–¥–¥–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Κ–Α–Φ!¬Μ.

–‰ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ ―¹–¥–Α–Μ―¹―è, –Ζ–Α―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α.

–ü―Ä–Ψ–Μ–Η–≤ –Ξ–Α–Ι–Μ–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ. –£―¹–Β –Φ―΄, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Β, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Φ: ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α, ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄, –¥–Α –Η ―¹–Α–Φ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ϋ―è―²–Ψ. –ù–Α –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ ―à―²–Η–Μ―¨, –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β ―à–Β–Μ–Ψ―Ö–Ϋ–Β―²―¹―è. –î–Α –Η ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ-–Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Α ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Α–Κ―É―à–Κ―É, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α―à –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Ι. –ù–Β–±–Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Β, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β, –≥–Ψ–Μ―É–±–Ψ–Β. –£–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α –Φ–Ψ―Ä–Β βÄ™ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è.

–‰ –≤–¥―Ä―É–≥βÄΠ –Γ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―΅–Ψ–Κ, –Κ–Α―΅–Ϋ―É–≤―à–Η–Ι –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤–Β―¹―¨ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε –Ω–Ψ –Η–Ϋ–Β―Ä―Ü–Η–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥. –¦–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Κ―Ä–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―², –Ζ–Α―²–Β–Φ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Β–≤―΄–Ι –±–Ψ―Ä―² –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ–Α―΅–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Κ―Ä–Β–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ 5-7-–Φ–Η –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –£―¹–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Α (?!)

–ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Φ–Α―à–Η–Ϋ―΄ –Η –Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Ζ –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä―É–±–Β –Ϋ–Α –Φ–Ψ―¹―²–Η–Κ –¥–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–½–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ε–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ¬Μ. (–ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ϋ–Ψ).

–ü–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α ―à―²―É―Ä–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É (―Ä―É–Μ–Β–≤–Ψ–Φ―É): ¬Ϊ–ü―Ä–Α–≤–Ψ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²¬Μ. –¦–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä –Ω–Ψ―à–Β–Μ –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―². –ë―΄–Μ–Α –¥–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ ―Ä–Α–¥–Η–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ–Α –Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è –Η –Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―² –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―É.

–ö –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―É –≤ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Β –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ , –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η –Ζ–Α–≤–Β–Μ–Η –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä ―¹―Ö–Ψ–¥―É. –û―¹–Φ–Ψ―²―Ä –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ―Ä–≤–Α–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–Η–Ϋ–Α –¥–Ϋ–Η―â–Α –Μ–Β–≤–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ―Ä―²–Α –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ―é 25 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤! –£–Ψ―² –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Η –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Η–Μ–Ψ –Φ–Β–Ε–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –≠―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä ¬Ϊ–Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α–Μ―¹―è¬Μ –Ω–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Μ―΄ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–≥–Ψ –¥–Η–Α–Φ–Β―²―Ä–Α, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Ι¬Μ, ―²–Ψ―Ä―΅–Α–≤―à–Β–Ι –Κ–Α–Κ ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α, ―¹–Κ―Ä―΄―²–Α―è –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–Β–Φ –≤–Ψ–¥―΄, ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Ψ―é, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –¥–Ψ 11,5 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –û―¹–Α–¥–Κ–Α –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α - 12 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –±–Α–Ϋ–Κ–Α –±―΄–Μ–Α –≤―΄―à–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ψ–¥―Ä–Α–Μ–Α –±―΄ –Η –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Β–Β (–≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β) –¥–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è.

–Δ―Ä–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ –Φ–Β―¹―²―É ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ¬Ϊ–±–Α–Ϋ–Κ―É¬Μ, –Α –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄ –Ϋ–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É, ―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ.

–ü―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α –Δ―é―²–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Β―¹–Β βÄ™ –Ϋ–Α ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ζ–Α 200 –Μ–Β―² –Η―¹―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è–Φ–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨. –î–Α –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α 70 –Μ–Β―² ―¹ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι ―¹ –Ω–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Ψ–Ι. –ê ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Α–Μ―¹–Ψ–≤ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Η –≥–Η–¥―Ä–Ψ–≥―Ä–Α―³―΄, –Η–Ζ–Φ–Β―Ä―è―è –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―É –Ω–Μ–Β―¹–Α –Η –Ϋ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è –Β–Β –Ϋ–Α –Κ–Α―Ä―²―É! –‰ –≤―¹–Β –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Ι ¬Ϊ–±–Α–Ϋ–Κ–Η¬Μ. –ë―΄–≤–Α–Β―² –Ε–Β ―²–Α–Κ!

βÄ™ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä–Β–Ω–Μ–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ¬Ϊ–Ϋ–Α―à–Β–Μ¬Μ ¬Ϊ–±–Α–Ϋ–Κ―É¬Μ. –ù―É ―ç―²–Ψ βÄ™ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Κ–Ψ―¹–Ϋ–Β–Φ―¹―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄.

–ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β, –Φ―΄―¹–Μ–Η, –¥―É–Φ―΄ –ù–Β―¹–≤–Η―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²?! –û–ΫβÄΠ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α, –Κ–Α–Μ–Η–Μ ―¹–Β–±―è, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –¥–Β–≤―É―à–Κ―É-–Ζ–Α―²–Β–Ι–Ϋ–Η―Ü―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―É–Β–≤–Β―Ä–Η―è, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α.

–€―΄ –≤–Η–¥–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ –±–Μ–Β–¥–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–Μ―΅–Κ–Α. –û–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Β. –€–Ψ–Μ―΅–Α–Μ –≤―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –¥–Ψ –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²–Α. –î–Α–Ε–Β –¦–Β–≤ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä βÄ™ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ. –ù–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―΄, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β.

–¦–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –±―΄–Μ –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ –≤ ―¹―²―Ä–Ψ–Ι.

–‰–Ζ–Μ–Α–≥–Α―è –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι, ―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Μ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α. –ù–Ψ –Ψ–±–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι―¹―è –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι.

–Δ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Β –≤ 1942-–Φ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É. –£ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ –‰–¥–Β–Ϋ βÄ™ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä –Η–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ. –ü―Ä–Η–±―΄–Μ –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è (―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ βÄ™ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é) –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É –¥–Μ―è –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―΄.

–•–Β–Μ–Α―è –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Η–Β–Ι, ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹ –‰–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –≤–Ζ―è–Μ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―² –Ϋ–Α―à―É –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―É―é –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―é –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ü―Ä–Β–¥―¹–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –£–Π–Γ–ü–Γ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–Φ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅–Β–Φ –®–≤–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Α–Φ–Η.

–î–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Η–±―΄–Μ–Α –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ. –ö–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―É –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ–Η –Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹ –‰–¥–Β–Ϋ–Ψ–Φ. –ü–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è: –Α) –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ –Η–Ζ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É (–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ―³―¹–Ψ―é–Ζ–Ϋ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¹―è, –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤―É); –±) –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²―¨ ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η 13 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ.

–ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ ―΅–Α―¹―²–Η –Ω―Ä–Β–¥―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹―É–Β–≤–Β―Ä–Η―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―² ―¹–Β–±–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö. –î–Α–Ε–Β –≤ –Ϋ―É–Φ–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä 13.

–ß–Β―Ä–Β–Ζ –‰–¥–Β–Ϋ–Α ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É. –ê ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤ –¥–Β–Μ–Β–≥–Α―Ü–Η–Η –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Η –¥–Ψ 14 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –≤–Κ–Μ―é―΅–Η–≤ –≤ –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –€–Α–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Β –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ.

–ö―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Η–Ζ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Ι βÄ™ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η–Ι ―³–Μ–Ψ―², –±–Α–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Η–Ι―¹―è –Ϋ–Α –±–Α–Ζ―΄ –Φ–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η–Η.

***

–‰―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Α–≥-―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è, ―è –Ψ–±―Ä–Β–Μ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η ―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―΄. –£ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η ―³–Μ–Α–≥-―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―è―â–Η–Β –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Η –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –±–Ψ–Β–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, –Ω–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―é ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ ―³–Μ–Ψ―²–Α, –Ω–Ψ –Α–¥–Φ–Η–Ϋ–Η―¹―²―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²―è–Φ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ë―΄–Μ–Η, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Ι, ―Ö–Ψ―²―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Η ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―³–Μ–Α–≥-―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―à―²–Α–±–Α ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η –Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –≤–Α―Ö―²–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η –¥–Β–Ε―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –Η ―².–Ω. –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä –±―΄–Μ –Ω―Ä–Α–≤, –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―³–Μ–Α–≥-―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―è, –Κ–Α–Κ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―É―é –¥–Μ―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―é―â–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±―É. –‰ ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―è –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Φ―΄―¹–Μ―¨―é –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―ç―¹–Κ–Α–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―Ü–Α. –½–Ϋ–Α–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Η –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤–Ϋ–Ψ―¹―è―² –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―Ä―Ä–Β–Κ―²–Η–≤―΄. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι.

–Δ―Ä–Β―²―¨–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥.

–£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –¥–Ϋ–Β–Ι ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―è ―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β 1931 –≥–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Κ ―¹–Β–±–Β –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ¬Ϊ–ü–Ψ―à–Μ–Η –Κ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―É. –½–Ψ–≤–Β―²¬Μ.

βÄ™ ¬Ϊ–†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η―²–Β –≤–Ψ–Ι―²–Η? βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤ –¥–≤–Β―Ä―¨ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ–Α.

βÄ™ –î–Α, –¥–Α, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α! βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¦–Β–≤ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅.

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ. –Γ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―è –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ.

–™–Α–Μ–Μ–Β―Ä –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Φ–Β–Ϋ―è –Β–Φ―É, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α ―à―²–Α–±–Α ―³–Μ–Ψ―²–Α¬Μ. –‰ ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Ω–Α―É–Ζ―É, –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η–Μ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β:

βÄ™ ¬Ϊ–£–Α―¹ –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―é―² –Ψ―² –Ϋ–Α―¹. –ü–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―é –≤―΄―à–Β―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Η–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Ι –≤–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Κ 1 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è –±―΄―²―¨ –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Α –†–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―Ä―¹–Α―Ö ―É―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Α, –±―É–¥–Β―²–Β –Ψ–±―É―΅–Α―²―¨―¹―è ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥―΄–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É¬Μ.

–· –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ, –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―è –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―²–Ψ –Ϋ–Α –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Α –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ù–Β―²¬Μ βÄ™ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥. –Δ–Α–Κ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤ ―²–Β –≥–Ψ–¥―΄. –î–Α –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Β―¹–Μ–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―² –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β, ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄. –Δ―É –Ϋ–Β–Φ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α―Ä―É―à–Η–Μ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Ψ―²–¥–Β–Μ–Α.

βÄ™ ¬Ϊ–¦–Β–≤ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η–Μ, βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β, βÄ™ ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –±―΄ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―³–Μ–Ψ―²―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Κ–Α–¥―Ä―΄ –Η ―à―²–Α–±–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η¬Μ.

–Δ―Ä–Β―²―¨–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –≥–Ψ–¥, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ ―è, –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä –Ω–Μ―É―²–Ψ–Ϋ–≥–Α, ―³–Μ–Α–≥-―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –Η βÄΠ?!

βÄ™ ¬Ϊ–¦–Β–≤ –€–Η―Ö–Α–Ι–Μ–Ψ–≤–Η―΅, βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―è, βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤―΄ ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β, ―²–Α–Κ ―è –Η –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Μ―é¬Μ.

–Λ–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–Μ―¹―è –≤–¥–Ψ–Μ―¨ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ–Α ―¹ –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Α ―¹–Ω–Η–Ϋ―É ―Ä―É–Κ–Α–Φ–Η –Η ―΅―É―²―¨ ―¹–Ψ ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –≤–Ω–Β―Ä–Β–¥. –Δ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –¥–Β–Μ–Α–Μ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Κ–Α–Μ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α. –‰ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ:

βÄ™ ¬Ϊ βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ι―à–Η―Ö, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―à―²–Α–±–Α, –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ê –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹-―²–Ψ, –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, ―É–Ε–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ! –ù–Α–¥–Ψ –≤―΄–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨.

βÄ™ –ï―¹―²―¨, βÄ™ –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―è –Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ¬Μ.

–ü―Ä–Η–¥―è –≤ –Κ–Α―é―²―É, ―è –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤ –≤–Α–Κ―É―É–Φ–Β ―¹ –±–Β―¹–Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä―É–Ζ–Κ–Ψ–Ι: –Ϋ–Η ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α.

–€–Η–Ϋ―É―²―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –¥–≤–Β-―²―Ä–Η –≤―΄–Ζ–≤–Α–Μ –Κ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―à―²–Α–±–Α. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η.

βÄ™ ¬Ϊ–ù–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É–Ι―¹―è, - ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Ι –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―΅, - –¥–Β–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β. –ü–Ψ–¥―É―΅–Η―à―¨―¹―è, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α –ë–Α–Μ―²–Η–Κ―É, –≤ ―à―²–Α–± –≤–Β―Ä–Ϋ–Β―à―¨―¹―è¬Μ.

–ù–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β–¥–Κ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ ―¹―Ä–Ψ–Κ–Β –Ψ–±―É―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β –≤―΄–Β–Ζ–¥–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤―É, –¥–Α–Μ –Α–¥―Ä–Β―¹–Α.

–Γ–±–Ψ―Ä―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Η–Φ–Η. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ―¹―è ―¹ –™–Α–Μ–Μ–Β―Ä–Ψ–Φ, –£–Η―à–Ϋ–Β–≤―¹–Κ–Η–Φ, –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Ψ–Φ –Η –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Α―Ä–Ψ–Φ –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α, ―¹ ―³–Μ–Α–≥–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η: ―¹ –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–≤―΄–Φ, ―¹ –Α―Ä―²–Η–Μ–Μ–Β―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ –ö–Η―Ä–Η–Μ―é–Κ–Ψ–Φ, ―à―²―É―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ψ–Φ –ü–Η–≤–Ψ–≤–Α―Ä–Ψ–≤―΄–Φ, ―¹–≤―è–Ζ–Η―¹―²–Ψ–Φ –™–Α–≤―Ä–Η–Μ–Ψ–≤―΄–Φ, ―¹ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Ψ–Φ –Κ–Α–Ϋ―Ü–Β–Μ―è―Ä–Η–Η, –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–≤ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―É―é ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –Ζ–Α ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α―É–Κ―É.

–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨, ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –≤ ―΅–Β–Φ–Ψ–¥–Α–Ϋ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α―Ä–±, ―¹–Ψ―à–Β–Μ ―¹ –Μ–Η–Ϋ–Κ–Ψ―Ä–Α –Η –Ω–Ψ ―Ö―Ä―É–Ω–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –≤―΄―à–Β–Μ –Ζ–Α –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α –ö―Ä–Ψ–Ϋ―à―²–Α–¥―²―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–≤–Α–Ϋ–Η, –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β βÄ™ –Ω–Ψ –Μ―¨–¥―É –Λ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Μ–Η–≤–Α –¥–Ψ –û―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Ϋ–±–Α―É–Φ–Α –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ. –€–Ψ―Ä–Ψ–Ζ–Β―Ü 3-5 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤, ―¹–Μ–Α–±―΄–Ι –Ω–Ψ–Ω―É―²–Ϋ―΄–Ι –≤–Β―²–Β―Ä–Ψ–Κ. –ê –¥–Α–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–Φ –≤ –¦–Β–Ϋ–Η–Ϋ–≥―Ä–Α–¥.

.jpg)